Sciences & Société

Soutenance de thèse : Yvan LE NÔTRE

Etude de la réponse dynamique du bloc réacteur soumis à une sollicitation extrême : co-simulation implicite/explicite multi-echelle en temps pour la dynamique du contact

Doctorant : Yvan LE NÔTRE

Laboratoire INSA : LaMCos

Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon

Les centrales nucléaires sont une source de production d'énergie importante en France. Cependant, suite aux différents accidents et aux risques encourus avec cette technologie, la sûreté nucléaire est une préoccupation mondiale. En France, des normes sont imposées continuellement sur les installations nucléaires existantes et sur les prochaines générations en développement. Parmi les nombreux aspects de la sûreté nucléaire, le dimensionnement des structures mécaniques est un sujet important pour les acteurs industriels. L'activité principale de l'entreprise Framatome concerne le dimensionnement et la justification des centrales nucléaires. Celles-ci doivent être conçues pour résister à des conditions extrêmes d'utilisation telles que des séismes, des crashs d'avion ou encore des ruptures de tuyauterie. La modélisation numérique de ce type de chargement passe par des analyses dynamiques temporelles afin de considérer ces phénomènes multi- échelles en temps. Cependant, réaliser ces analyses demande beaucoup de temps CPU et de mémoire. L'objectif de la thèse est le développement d'un nouvel intégrateur hétérogène (différents schémas d'intégration) asynchrone (différents pas de temps), basé sur la méthode de couplage GC, ayant de meilleures propriétés relatives à la conservation énergétique. En effet, les phénomènes multi-échelles en temps présents dans le bloc réacteur sont des cas d'usages favorables aux méthodes multi-échelles en temps, avec un intégrateur explicite pour les zones de contact et un intégrateur implicite pour le reste de la structure. Un démonstrateur de co-simulation est développé entre les logiciels Code Aster et Europlexus pour se rapprocher d'un développement industriel et ainsi montrer le gain sur un modèle tridimensionnel atteignable avec ces méthodes multi- échelles en temps.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Clémence Royer (bâtiment Jacqueline Ferrand) - (Villeurbanne)

Mots clés

Derniers évènements

Exposition « Pas touche ! »

Du 18 juin au 03 juilCourse Croisière Inter INSA - 2025

Du 21 au 22 juin

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Charlotte VEDEL

Accroître ses performances en haltérophilie : la biomécanique pour un entrainement optimisé

Doctorante : Charlotte VEDEL

Laboratoire INSA : LaMCos

Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon

More than sports, weightlifting and powerlifting are widely used in fitness/resistance training for sport performance. As they both consist of lifting additional weights they must be well executed to avoid injuries and enhance fitness and performance. To date, pieces of advice from experienced or graduated or self - proclaimed coaches, swarm in gyms and on the web, but very little are based on scientific knowledge. The same technical instructions are often given to men and women with different anthropometry and training history. As they are not individualized, these instructions could be at best suboptimal for most athletes, not enabling them to express their full potential and, at worst, dangerous and causing injuries.

The central objective of our project is the development and validation of an optimised personalized virtual human model.

On the one hand, a virtual mechanical model of an athlete squatting was numerically designed and set into motion by the development of a genetic algorithm minimizing a cost function.

On the other hand, an experiment was designed to measure the squat kinematics of experienced athletes.

The results of the simulation and experimentation were then confronted, the differences explained and areas of improvement listed.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Clémence Royer (bâtiment Jacqueline Ferrand) - (Villeurbanne)

Derniers évènements

Exposition « Pas touche ! »

Du 18 juin au 03 juilCourse Croisière Inter INSA - 2025

Du 21 au 22 juin

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Georges AMINE

Contacts EHL à fort glissement : effets thermiques des revêtements DLC

Doctorant : Georges AMINE

Laboratoire INSA : LaMCoS

Ecole doctorale : ED162 MEGA

Cette thèse explore l'influence des revêtements Diamond-Like Carbon (DLC) sur à la fois le frottement et l'épaisseur du film dans les contacts thermo-élastohydrodynamiques (TEHL) pour une large gamme de conditions de glissement. Des études précédentes ont principalement examiné la réduction du frottement due aux revêtements DLC sous des conditions de roulement-glissement et ont trouvé une influence négligeable sur l'épaisseur du film. Cependant, les surfaces thermiquement isolantes sont suspectées de réduire l'effet bénéfique du « viscosity wedge » à haut cisaillement. Cette thèse étudie une large gamme de conditions de glissement, telles que le glissement opposé trouvé dans divers composants mécaniques tels que le contact came-linguet. Une double approche expérimentale et numérique est utilisée. D'une part, des expériences sont menées sur un tribomètre tonneau-sur-disque et sur un banc d'essai came-linguet- poussoir. D'autre part, une approche EHL quantitative est proposée sur la base d'une caractérisation rhéologique indépendante d'un lubrifiant commercial et réalisée à l'aide d'un solveur éléments finis. Les résultats démontrent la capacité du modèle numérique à reproduire à la fois les mesures de frottement et d'épaisseur du film, en particulier dans des conditions de glissement opposé. Sur une large gamme de conditions de fonctionnement examinées dans cette étude, le modèle numérique montre que l'utilisation des revêtements DLC conduit non seulement à une diminution du frottement (d'environ 30 % dans certains cas), mais également à une diminution de l'épaisseur de film (jusqu'à 10 %). De plus, les résultats numériques et expérimentaux indiquent tous deux que l'application d'un revêtement DLC au contact came-linguet est bénéfique en termes de réduction du frottement. En outre, cette étude vise à quantifier la diminution de l'épaisseur du film lors du glissement à haute vitesse, ce qui est essentiel pour anticiper le risque de contact entre aspérités.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne

Derniers évènements

Exposition « Pas touche ! »

Du 18 juin au 03 juilCourse Croisière Inter INSA - 2025

Du 21 au 22 juin

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Alizée BOUCHOT

Identification quantitative de caractéristiques physiques des interfaces solides en lien avec les propriétés tribologiques

Doctorante : Alizée BOUCHOT

Laboratoire INSA : LaMCos

Ecole doctorale : ED162 Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon

Ce travail de thèse vise à mieux appréhender le frottement dans les contacts non lubrifiés (frottement sec). Jusqu’ici il était possible de construire des scenarii quant à la l’histoire du contact, nous nous proposons ici d’étayer ces derniers à l’aide de quantifieurs relatifs à la morphologie de l’interface, que l’on nomme troisième corps.

Dans ce but, on va chercher à relier les caractéristiques morphologiques aux données rhéologiques tel que le coefficient de frottement (COF). Pour cela il faut procéder en quatre étapes : expérimentations tribologiques, analyse post-mortem, traitement et analyse des images et enfin recherche de corrélations morpho-tribo.

L’expérimentation est réalisée sur un tribomètre de type pion-disque permettant l’acquisition du COF, pour plusieurs conditions de test. Les analyses post-mortem se composent de l’analyse des données expérimentales et de l’acquisition des images de l’interface à l’aide d’un microscope électronique à balayage.

Les images sont alors divisées en 2 catégories, les images de particules qui vont subir une segmentation et les images de texture sur lesquelles seront calculées les matrices de cooccurrence. Il est alors possible d’extraire des caractéristiques de ces 2 catégories, des métriques relatives à la taille et la forme des particules segmentées et des métriques statistiques d’ordre deux des matrices de cooccurrence.

Toutes ces données servent à caractériser le troisième corps, nous allons donc chercher à les relier au COF mesuré. Pour cela un algorithme de machine learning de type random forest (RF) est mis en place. La RF va permettre de réaliser des prédictions du COF à partir des caractéristiques de l’interface, et va également permettre de déterminer quels sont les caractéristiques pertinentes menant à cette prédiction. Il sera alors possible d’élaguer la liste des caractéristiques pour ne garder que les plus représentative du frottement.

Informations complémentaires

-

INSA Lyon - Amphithéâtre Clémence Royer, Bâtiment Sophie Germain (Villeurbanne)

Derniers évènements

Exposition « Pas touche ! »

Du 18 juin au 03 juilCourse Croisière Inter INSA - 2025

Du 21 au 22 juin

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Alexis HINGUE

Étude de la criticité à amorçage de fissure de la liaison aube- disque de turbomachine sous chargement de fretting-fatigue

Doctorant : Alexis HINGUE

Laboratoire INSA : LaMCos

Ecole doctorale : ED162 Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon

Cette thèse porte sur la prédiction de la durée de vie de l'attache aube-disque sous chargement de fretting-fatigue. L'étude est consacrée à l'influence de la composante LCF du chargement.

Une méthodologie d'identification \emph{in-situ} du coefficient de frottement pendant un essais de fatigue LCF à température ambiante sur éprouvette queue d'aronde a été mise en place. L'approche repose sur une méthode de recalage par éléments finis (FEMU), où les quantités d'intérêt sont les champs de déplacements en surface de l'éprouvette, mesurés par corrélation d'images numériques. La mise en donnée du problème numérique est définie par des hypothèses simplificatrices concernant les conditions aux limites. Les biais introduit par ces hypothèses sont quantifiés par l'utilisation d'essais virtuels.

Deuxièmement, des essais de traction cycliques ont été réalisés sur des éprouvettes queue d'aronde en Udimet 720 et instrumentées par corrélation d'images numériques. L'effort de traction est appliqué linéairement entre deux niveaux de charge. Trois grandeurs d'intérêt ont été considérées pour l'identification du coefficient de frottement moyen : les composantes horizontales et verticales du champ de déplacements et l'amplitude de glissement sur le cycle, mesurés en surface. Les essais ont mis en évidence une augmentation du coefficient de frottement au cours des cycles de chargement. L'essai est caractérisé par la transition d'un régime de glissement total à un régime de glissement partiel survenant au alentours du cycle 5~000. L'identification du coefficient de frottement en régime de glissement partiel n'est plus possible précisément car la sensibilité des champs de déplacements au coefficient de frottement devient très faible.

Enfin, des critères de fatigue classiques ont été implémentés et calculés pour des essais de traction sur éprouvettes queue d'aronde. La comparaison des prédictions des critères avec les observations expérimentales confirme la contribution prépondérante du cisaillement sur l'amorçage de fissure par rapport au terme de pression hydrostatique.

Informations complémentaires

-

INSA Lyon - Amphithéâtre Clémence Royer, Bâtiment Sophie Germain (Villeurbanne)

Derniers évènements

Exposition « Pas touche ! »

Du 18 juin au 03 juilCourse Croisière Inter INSA - 2025

Du 21 au 22 juin

Recherche

Journées Transmissions Mécaniques

Conférence organisée par le LaMCoS (équipe SMC ‘Systèmes Mécaniques et Contacts’) en partenariat avec le LTDS, le LabECAM et le consortium CIRTrans ainsi qu’avec le soutien du groupe SAFRAN, de la société MECALAM et de l’Institut Carnot Ingénierie@Lyon.

Les « Journées Transmissions Mécaniques » réunissent les acteurs industriels et universitaires du domaine des transmissions mécaniques.

Les objectifs principaux sont d’effectuer un point sur les travaux de recherche et les problématiques industrielles d’actualité.

Informations complémentaires

- sci202423@sciencesconf.org

- https://jtm2023.sciencesconf.org/

-

INSA Lyon - Amphi Eugène Freyssinet - Bâtiment Génie civil et urbanisme - Villeurbanne

Derniers évènements

Exposition « Pas touche ! »

Du 18 juin au 03 juilCourse Croisière Inter INSA - 2025

Du 21 au 22 juin

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Thomas LUBRECHT

Numerical and Experimental Analysis of the Tribological Performance of a Diamond-Like Carbon Coated Piston Ring Cylinder Liner Contact

Doctorant : Thomas LUBRECHT

Laboratoire INSA : LaMCos

Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon

Motivé par l’urgence climatique et les normes d’émissions de polluants, l’industrie automobile mondiale initie l’électrification de sa flotte de véhicules. Cependant, cette technologie est, en l’état, incapable de répondre aux challenges de la mondialisation. Pour cette raison, les moteurs à combustion interne seront toujours utilisés dans les années à venir. Ainsi, améliorer leur efficacité, fiabilité et réduire leurs émissions de polluants est aujourd’hui plus que nécessaire. Les revêtements de surface, tel que le Diamond-Like Carbon (DLC), peuvent par leurs excellentes propriétés tribologiques améliorer le rendement et la durée de vie d’un moteur. Leur application au contact primordial Segment-Piston-Chemise (SPC) a peu été étudiée, mais semble prometteur. Afin d’évaluer la pertinence d’une telle solution, une étude expérimentale et numérique du contact SPC revêtu DLC est menée. Un solveur semi-analytique, transitoire, linéique pour la résolution du contact lubrifié est développé. Contrairement aux habituelles théories stochastiques, cette méthode repose sur un calcul déterministe du contact entre rugosité à partir du relevé topographique de la surface. L’influence de la macro- géométrie des pièces sur le contact est pris en compte par l’implémentation de coefficients analytiques. Ainsi, le solveur permet l’estimation rapide des forces de frottement du contact tout en considérant les phénomènes de sous-alimentation et de transport d’huile. Le solveur est validé expérimentalement et numériquement. En parallèle, un moyen d’essai dit à « chemise-flottante » équipé de vraies pièces moteur est améliorer. La réalisation d’une étude vibratoire du banc d’essai à permit l‘obtention d’un meilleur ratio signal sur bruit mesuré. En outre, une méthode permettant de reproduire des conditions d’essai à hautes vitesses tout en fonctionnant à basses vitesses est présentée.

A partir des méthodes développées, d’excellentes performances tribologiques sont observées pour le contact SPC revêtu DLC. Une réduction significative du frottement ainsi qu’une excellente résistance à l’usure pour une variété de lubrifiant sont obtenues.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne

Derniers évènements

Exposition « Pas touche ! »

Du 18 juin au 03 juilCourse Croisière Inter INSA - 2025

Du 21 au 22 juin

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Nicolas GRENET--de BECHILLON

Approche multi échelles pour l’étude du grippage des dentures d’engrenages

Doctorant : Nicolas GRENET--de BECHILLON

Laboratoire INSA : LaMCoS

Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Énergétique, Génie civil, Acoustique

Pour réduire les émissions, la prochaine génération de moteurs civils intègrera un réducteur à engrenages. Il convient donc de s’intéresser aux différents modes de défaillance d’un tel produit, parmi lesquels se trouve le grippage des dentures. Cet endommagement est caractérisé par la formation et l’arrachement de microsoudures pendant l’engrènement. Il engendre une dégradation de l’état de surface des dentures, qui induit une réduction du rendement du réducteur.

Un modèle numérique a été mis en place afin d’investiguer le rôle de la rugosité sur l’initiation du grippage. Les calculs réalisés montrent que les températures atteintes ne semblent pas en mesure d’expliquer la formation de microsoudures par fusion des surfaces en contact dans un contact lubrifié. Ces microsoudures semblent donc être la conséquence d’une potentielle rupture du film lubrifiant et non le point de départ de l’initiation du grippage.

Cette rupture du film a été étudiée expérimentalement sur disques et une procédure basée sur l’épaisseur du film lubrifiant a été développée. Les essais réalisés semblent montrer que la rupture du film lubrifiant est gouvernée par sa température, qui dépend des conditions de fonctionnement. Ainsi, une piste de critère de grippage a été établie sur disques.

Dans une dernière partie, des essais dentures ont été réalisés. Ceux-ci montrent, comme sur disques, que la température totale à elle seule ne permet pas de prédire le grippage. Cependant, ni le critère développé ni les critères classiques ne semblent expliquer les grippages des dentures lors des essais réalisés. Une nouvelle approche est proposée.

Enfin, les conclusions sur la chronologie du mécanisme d’initiation du grippage sont regroupées et des perspectives sont mises en avant. Celles-ci visent à améliorer la représentativité des disques vis-à-vis des dentures au sujet de l’état de surface, ou à investiguer expérimentalement l’hypothèse de la rupture du film lubrifiant comme mécanisme d’initiation du grippage.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet (bibliothèque Marie Curie) - (Villeurbanne)

Derniers évènements

Exposition « Pas touche ! »

Du 18 juin au 03 juilCourse Croisière Inter INSA - 2025

Du 21 au 22 juin

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Zineb BOULAAJAJ

Numerical and experimental study of crack propagation on monocrystalline silicon wafers

Doctorante : Zineb BOULAAJAJ

Laboratoire INSA : LaMCos

Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon

Mechanical failure is a critical phenomenon affecting the electrical performances of monocrystalline silicon, which is commonly used for solar cells and microelectromechanical systems. The main cause behind the catastrophic failure of such Si components is dynamic crack propagation. Numerous studies were conducted to apprehend this cleavage failure both at the initiation of the crack and along its propagation. Interestingly, it was found that crack propagation in monocrystalline silicon can reach up to 80% of Rayleigh wave speed. This threshold value has made us question whether some micro-processes or dissipation phenomena are taking place in the vicinity of the crack.

As part of the efforts made to shed light on the kinetic aspects of cracks, a numerical study is carried out to predict its propagation velocity and evolution. The inertial effects are accounted for using an explicit integration scheme. An exhaustive study was conducted to determine the numerical parameters that could control or influence the onset and the evolution of rapid crack propagation. Since we initially aimed at reproducing experimental bending tests, a three- dimensional model was necessary. The fracture approach XFEM was used and the explicit 3D model was implemented on the open-source code Cast3m.

A series of fracture experiments employing the potential drop technique were performed to characterize the crack velocities precisely. The samples were thin monocrystalline wafers onto which a thin chrome layer and gold electrodes are deposited. To control the crack path, a notch was made by hand on each wafer. The electrical circuit is a battery-feed Wheatstone bridge with our silicon wafer replacing one of the resistances. Crack propagation engenders a change in the voltage measurement. A relationship between the voltage across the wafer and the crack front position enables us to derive the crack velocity. This high-resolution experimental set-up is then validated by simultaneously performing the same measures using a high-speed camera.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Clémence Royer - 1er étage, Bâtiment Jacqueline Ferrand(GM) (Villeurbanne)

Derniers évènements

Exposition « Pas touche ! »

Du 18 juin au 03 juilCourse Croisière Inter INSA - 2025

Du 21 au 22 juin

Recherche

« Les entrailles de la Terre sont un puits de défis scientifiques »

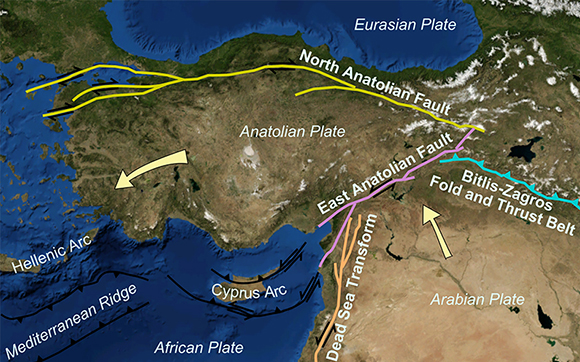

Depuis début février, le sud de la Turquie et le nord de la Syrie sont en proie à des évènements sismiques violents. Le territoire, placé sur trois failles, a grondé si intensément que les secousses ont été ressenties dans tout le Moyen-Orient, faisant des dégâts humains et matériels désastreux. Le caractère exceptionnel des tremblements de terre a interrogé les scientifiques des quatre coins du globe.

Guilhem Mollon est maître de conférence au département génie mécanique et chercheur au LaMCos. En parallèle de ses travaux au sein de l’équipe Tribologie et Mécanique des Interfaces (TMI), il cherche à comprendre les lois de la physique qui régissent les glissements entre les plaques tectoniques. Zoom sur l’un des nombreux domaines impliqués dans l’étude des entrailles de la Terre : la mécanique des failles sismiques.

Les territoires turcs et syriens ont récemment subi plusieurs tragiques épisodes sismiques, faisant plusieurs milliers de victimes. Que s’est-il passé sous ces terres pendant le premier en date ?

Les territoires turcs et syriens ont récemment subi plusieurs tragiques épisodes sismiques, faisant plusieurs milliers de victimes. Que s’est-il passé sous ces terres pendant le premier en date ?

C’est l’une des grandes difficultés de l’étude des séismes : chaque évènement est un cas particulier. La Turquie est un site sismique connu depuis longtemps, reposant sur deux grandes failles ; la faille nord-anatolienne qui traverse toute la Turquie jusqu’à Istanbul, puis la faille est-anatolienne, en dessous, qui atteint un point triple. L'épisode du début du mois de février1 a été un cas particulier, car deux séismes de magnitude comparable ont sévi. En temps normal, un séisme peut être précédé de foreshocks, des tremblements annonciateurs, et suivi de répliques, moins intenses que les secousses principales. Cette fois, il y a eu deux séismes de magnitude comparable (7,8 et 7,5), ce qui indique que le deuxième séisme n’est probablement pas une réplique du premier. Chaque évènement est intervenu sur deux failles différentes à quelques heures d’intervalle. Les failles nord et est anatoliennes sont dites « transformantes » : elles forment le bord de plaques qui glissent l’une sur l’autre latéralement, libérant de l’énergie, qui se transformera ensuite en ondes sismiques. C’est tout ce que je suis en mesure d’expliquer sur le contexte géologique de ces évènements particuliers, car je ne suis pas sismologue de terrain. Il existe divers champs d’études de l’activité sismique. En tant qu’ingénieur tribologue, je m’intéresse au phénomène de glissement dans la roche.

Les principales structures tectoniques autour de la plaque anatolienne

(Source : Wiki CC– Mikenorton)

Comme vous le mentionnez, des communautés scientifiques différentes travaillent sur des évènements sismiques. Comment ces phénomènes et risques naturels sont-ils étudiés ?

La communauté la plus connue sur le domaine est certainement celle des sismologues qui travaillent essentiellement sur les signaux, mesurent les ondes et établissent des propriétés de la source émettrice. Chez les observateurs de la Terre, il y a également les géodésiens qui étudient les mouvements de très grande taille, sur des temps longs. Ensuite, le génie civil s’intéresse aux impacts des séismes sur les populations et aux risques sur les infrastructures humaines. Et puis, il y a la vision mécanicienne qui comporte deux aspects : la théorie et la simulation expérimentale. C’est la communauté à laquelle j’appartiens : je tente de comprendre chaque mouvement d’un tremblement de terre, à petite échelle. Pour caricaturer, j’observe des sandwichs de roches minérales en glissement et j’en réalise la modélisation pour inférer des propriétés et des comportements. Les séismes sont souvent produits par des mouvements de plaques tectoniques. Dans de nombreux cas, les failles se verrouillent, accumulent de l’énergie mécanique au cours des décennies, et cèdent d’un coup. Mais certains segments glissent paisiblement en permanence et ne provoqueront jamais de séismes. Et d’autres failles accumulent tellement d’énergie que le début d’un évènement sismique produit suffisamment de chaleur pour que la roche entre en fusion, facilitant encore plus le glissement ! Dans tous les cas, pour comprendre ces phénomènes, il faut les étudier d’un peu plus près, en zoomant.

Vous étudiez les lois de frottement des failles à petite échelle, au moyen d’expérimentation en laboratoire et grâce à la modélisation. Qu’apporte la modélisation numérique ?

Pour étudier une faille sismique, qui fait parfois plusieurs centaines de kilomètres de long, on ne peut pas se permettre de récolter des carottes de roche à dix mètres de profondeurs tous les cinq mètres. Il faut être capable de généraliser. Pour ma part, je ne travaille pas sur des cas particuliers afin de conserver une vision générale, mais je sais que de nombreuses équipes dans le monde construisent des modèles de failles de très grandes tailles, tournant sur les ordinateurs les plus puissants du monde. Elles étudient toutes les données, avant, pendant et après le séisme pour fabriquer des modèles. Mais seules les plus iconiques et les mieux instrumentées des failles ont droit à ce genre de modélisation, comme celle de San Andreas ou de Sumatra. Mon travail se place du côté de la simulation locale : j’essaie de reproduire, grâce à des modèles numériques à l’échelle du millimètre, le détail de chaque mouvement de la roche. On appelle ça des séismes de laboratoire. Grâce à un code de calcul que j’ai développé et qui s’adapte autant aux frottements des pneus sur la route qu’aux glissements des plaques tectoniques, je tente de reproduire numériquement ce qui est observé et mesuré expérimentalement. Toutes ces données ainsi partageables à l’ensemble de la communauté, nous permettent d’écrire des lois de frottements, applicables à plus grande échelle, qui offriront de nouvelles perspectives à l’étude des séismes.

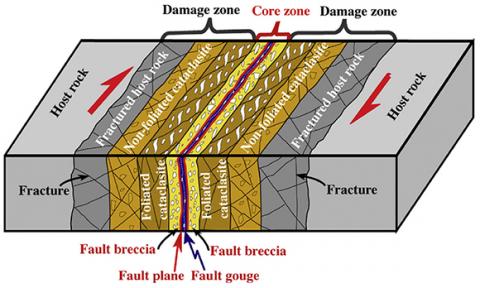

La tribologie s’attache à étudier les frottements mais aussi l’usure. Existe-t-il un phénomène similaire lorsque des plaques tectoniques glissent entre-elles ?

On aurait tort de penser que les parois des failles sont lisses et propres, effectivement. En glissant, les plaques peuvent arracher de la matière rocheuse, remplissant la faille d’une matière poudreuse appelée « gouge », formant par la suite une couche granulaire. Plus la faille se remplit, plus les deux parois de roches, protégées par cette couche, sont éloignées l’une de l’autre ; un équilibre peut se créer, mais la loi de frottement s’en trouve forcément modifiée. L’usure est une donnée mécanique très intéressante : comprendre comment elle est générée ou la façon dont elle modifie les couches rocheuses est au cœur de nos problématiques. Les roches sont vivantes : dans 400 ans, au prochain séisme majeur en un certain lieu, cette poudre, provoquée par l’usure, se sera peut-être recimentée, provoquant de nouveaux phénomènes physiques et mécaniques. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui empêche à tout scientifique sérieux de prétendre prédire les séismes. L’observation scientifique de ces évènements n’a pas plus de 200 ans, alors que les plus gros séismes ont des périodes de retour typiques de 100 à 1000 ans : comment prédire un évènement dont on n’a observé de mémoire d’Homme, au maximum, qu’une ou deux occurrences ? Aujourd’hui, malgré la somme des efforts déployés, cette communauté scientifique ambitionne seulement de comprendre les phénomènes, mais pas encore d’en faire la prédiction. Les entrailles de la Terre sont un puits de défis scientifiques.

Illustration d’un sandwich de roche (source : thèse de Jérôme Aubry,

« Séismes au laboratoire : friction, plasticité, et bilan énergétique », 2019)

[1] : Depuis la rédaction de cet article, les territoires turcs et syriens ont subi de nouvelles secousses, le 20 février 2023. La province de Malatya, dans le sud-est de la Turquie, a également été frappée par une réplique du séisme du 6 février, ce lundi 27 février 2023.