Formation

Ingénierie lumière-surfaces : la recherche avance !

Le 2 octobre à Saint-Etienne a été inaugurée l’École Universitaire de Recherche (EUR) Manutech-Sleight qui compte l’INSA Lyon parmi ses partenaires.

Nominée en octobre 2017 dans le cadre d’un appel à projets du Programme d’Investissements d’Avenir 3 (PIA3), l’EUR Manutech-Sleight, pour Surfaces Light EngIneerinG Health & Society, a pour ambition de devenir une référence internationale dans le domaine de l’ingénierie lumière-surfaces.

« Nous espérons que l’EUR Manutech-Sleight servira de facilitateur pour de nouveaux projets de recherche et de formation car le financement de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) sur dix ans est une réelle chance de bâtir quelque chose sur le long terme à un niveau européen », indique Anne Tanguy, Présidente du Conseil Scientifique de l’EUR, Professeure à l’INSA Lyon et chercheure au laboratoire de mécanique le LaMCoS.

Optique-photonique, sciences des matériaux, mécanique, imagerie, informatique et bio-ingénierie, voilà les grands domaines couverts par cette nouvelle EUR, qui a pour objectif de stimuler des interactions scientifiques et académiques.

« On découvre de nouvelles activités de recherche, on noue des liens avec des chercheurs d’autres domaines et on s’aperçoit que les possibilités de projets collaboratifs sont nombreuses, indique Anne Tanguy. Manutech-Sleight nous permet ces échanges décomplexés autour de disciplines différentes ».

Et les applications sont nombreuses : énergie, capteurs, biologie ou encore la santé.

« Les croisements de compétences donneront lieu à des applications industrielles concrètes et immédiates dans le domaine biomédical, notamment sur les prothèses inorganiques, l’assistance chirurgicale et la différenciation cellulaire » ajoute la Présidente du Conseil Scientifique.

Un savoir-faire complémentaire

Pour atteindre ses ambitions et viser une meilleure compréhension de l’ingénierie lumière-surfaces, Manutech-Sleight a ainsi structuré son projet en trois axes de travail autour des processus de modification de surfaces, de l’analyse des propriétés de surfaces et du transfert technologique.

« Il existe une complémentarité de compétences très riche parmi les partenaires de notre EUR, explique Anne Tanguy. L’INSA Lyon possède des savoir-faire internes en optique et analyse d’image, par exemple au LaMCos, un laboratoire de mécanique, qui avait déjà sur une petite activité en optique pour l’analyse de la réponse mécanique. Mais il n’existe pas de département dédié au sein de l’INSA Lyon. Lorsque l’on croise les disciplines, on obtient de nouvelles techniques innovantes qui peuvent faire avancer la recherche » précise-t-elle.

Treize partenaires académiques, industriels et chercheurs font partie de cette grande aventure et nourrissent une ambition pédagogique forte. Manutech-Sleight souhaite augmenter l’attractivité de formations d’excellence grâce à des diplômes internationaux interdisciplinaires intégrés et des systèmes de bourses pour les Masters concernés.

« L’EUR s’appuie sur six masters et formations d’ingénieurs, dont un diplôme INSA. Nous songeons à bâtir une formation conjointe en regroupant les compétences de chacun des partenaires. Je suis ravie que l’INSA Lyon soit autant impliqué dans les volets formation et recherche : le LaMCoS, les laboratoires Matéis et Creatis représentent l’apport recherche de la part de l’INSA Lyon et un quart des représentants du comité pédagogique est de l’INSA Lyon » ajoute Anne Tanguy.

Dès le 8 janvier 2019, L’EUR Manutech-Sleight organisera des semaines scientifiques interdisciplinaires ouvertes à tous les partenaires.

Les écoles universitaires de recherche

Les écoles universitaires de rechercheSélectionnées par un jury international, les EUR sont des structures destinées à animer une communauté de chercheurs, d’enseignants-chercheurs et d’étudiants autour d’une même thématique scientifique. Depuis la rentrée 2018 en France, 29 Ecoles Universitaires de Recherche ont vu le jour grâce à un financement de l’ANR (Agence Nationale pour la Recherche). Leur vocation est de regrouper des laboratoires et centres de formation autour de projets pluridisciplinaires.

Manutech-Sleight, créée à l’initiative du laboratoire Hubert Curien de Saint-Etienne et coordonnée par l’Université de Lyon, rassemble 13 partenaires :

- Université de Lyon

- Université Jean Monnet

- INSA Lyon

- Mines de Saint-Etienne

- Ecole Centrale de Lyon

- Université Claude Bernard Lyon 1

- ENISE

- Institut d’Optique Graduate School

- CNRS

- Inserm

- GIE Manutech-USD

- HEF

- Kéranova

Pour plus d’informations : https://www.univ-st-etienne.fr/fr/tous-les-faits-marquants/annee-2018-2019/zoom-sur/lancement-eur-manutech-sleight.html

Recherche

Le 2e prix du Best Poster pour Alberto Porras Vazquez au 45e Leeds-Lyon

Alberto Porras Vazquez, jeune doctorant tribologue espagnol à l’INSA Lyon, a reçu le 2e prix du Best Poster lors du 45th Leeds-Lyon Symposium on Tribology. Il est actuellement en 2e année de doctorat au sein du LaMCos (Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures, UMR 5259 INSA Lyon/CNRS), dans le cadre de la chaire SKF, leader mondial suédois du roulement mécanique. Rencontre.

Quel est votre parcours ? En quoi consiste votre travail de thèse ?

« Je suis arrivé à l’INSA en 2015, au département GMC où j’étais en double diplôme avec l’Espagne, dont je suis originaire. J’y ai fait ma 3e et 4e année d’études d’ingénieur, et malgré les – parfois - douloureuses longues heures passées à réviser, je n’ai pas hésité à revenir à l’INSA pour mon doctorat à la rentrée 2017. Je connaissais déjà bien le LaMCos car mon frère y travaillait. Nous ne sommes pas jumeaux pour rien : lui aussi est doctorant au sein de la chaire SKF ! Mais nous n’évoluons pas sur les mêmes sujets de recherche. En tribologie, il est important de connaître les différents phénomènes qui influent sur la performance du roulement, comme la géométrie du contact, la dissipation thermique et énergétique ou le lubrifiant. Mon travail se concentre sur ce dernier phénomène : étudier la quantité de lubrifiant qui traverse un contact afin d’améliorer la durée de vie et la performance du roulement. Trois étudiants avaient commencé cette thèse avant moi 1 et il est vrai qu’il y a peu de recherches sur ces types de contacts. Je travaille de façon numérique et expérimentale, en relation étroite avec la société SKF. Quant à ma participation au Leeds-Lyon, j’ai intitulé mon poster

« Investigations on the influence of lubricant stagnation in large-sise spinning contacts », soit « L’influence de la stagnation des lubrifiants dans les contacts rotatifs de grande-taille », mais puisque je n’avais pas encore de résultats à présenter, j’ai exposé ma méthodologie de travail. »

Que ressentez-vous suite à l’obtention de ce prix ?

« C’était la deuxième fois que je participais au Leeds-Lyon. J’étais déjà très content de voir mon poster sélectionné parmi les 48 candidats dans les premières phases de la sélection, mais c’est encore plus gratifiant de se voir remettre le second prix. Le Leeds-Lyon est un évènement important dans le domaine de la Tribologie, et je suis ravi d’avoir pu rendre mes travaux visibles à des regards extérieurs à mon laboratoire. Je ne sais pas encore ce que je souhaite faire après ma thèse. Je suis attiré par le monde de l’entreprise mais je me vois aussi continuer en tant que chercheur postdoctoral. L’avenir nous le dira, mais en attendant, je m’en vais fêter ce second prix avec mes collègues de travail !»

[1] Hervé Dormois (2008), Thomas Doki-Thonon (2012) et Jean-David Wheeler (2016)

Sciences & Société

EUROMECH 602

Composite manufacturing processes. Analyses, modelling and simulations

Continuous fiber reinforced composites are increasingly being used in the aerospace and automotive industry to cope with lightweighting challenges and meet high performance standards. The manufacturing processes are essential for the quality of the final composite.

Simulation of composite manufacturing processes requires experimental analysis and modelling of the transformations involved. During the process, these phenomena concern fibrous materials in large deformation (depending on temperature, phase change….). Experimental analysis, modelling and simulation of physical phenomena during composites forming are the objectives of the symposium. The conference will focus on composite materials with continuous fibres for structural parts. The analysis of forming of the reinforcement without resin (dry preform) and with non-hardened resin (prepreg) will be considered as well as thermomechanics and consolidation of the composite during prepreg forming.

Informations complémentaires

- http://602.euromech.org/

-

Bibliothèque Marie Curie - INSA Lyon - Villeurbanne

Derniers évènements

Exposition « Pas touche ! »

Du 18 juin au 03 juilCourse Croisière Inter INSA - 2025

Du 21 au 22 juin

Vie de campus

Un jeune chercheur INSA Lyon primé à Minneapolis

Lauréat du prix Walter D. Hodson Award 2018 qui récompense le meilleur article scientifique publié par un jeune chercheur, Vincent Strubel, diplômé de l’INSA Lyon, est un tribologiste1 confirmé. Rencontre avec un ingénieur-chercheur qui a roulé sa bosse entre Lyon, l’Allemagne et le Minnesota.

Alsacien d’origine, Vincent Strubel intègre l’INSA directement en 3e année en double diplôme entre l’INSA Lyon et le Karlsruher Institut für Technologie (KIT) en Allemagne dans le département Génie Mécanique Développement (GMD).

« En arrivant en 3e année, mon bagage en sciences fondamentales était plutôt fourni. Ce que mon entrée à l’INSA a permis, c’est de développer une façon de penser propre à l’ingénieur. Je me suis ouvert à l’étranger et aux nombreuses opportunités qu’il avait à offrir, en rencontrant des gens du monde entier. La diversité des étudiants et mon expérience au sein du KIT ne m’ont pas seulement ouvert les portes du métier d’ingénieur, mais celle d’une renommée et d’un réseau important. »

Son diplôme d’ingénieur en poche, Vincent intègre le laboratoire LaMCoS de l’INSA Lyon en septembre 2013 et entame un travail doctoral dans le cadre de la chaire tout juste lancée entre le Groupe SKF et l’INSA Lyon, via le LaMCos : « Lubricated Interfaces for the Future ».

Doctorant et chef de projet

Pourtant peu séduit par la recherche en étant élève ingénieur, il s’est finalement laissé guidé par ses enseignants et tuteur.

« C’est grâce à Nicolas Fillot et Fabrice Ville, enseignants et anciens INSA, que j’ai découvert les joies de la vie de laboratoire. À l’INSA Lyon, les enseignants chercheurs sont très à l'écoute des étudiants et sont de véritables soutiens. Ces 3 ans de doctorat m’ont permis de me spécialiser dans mon domaine de prédilection, de mener une réflexion sur mes connaissances acquises et apprendre à utiliser mes compétences pour résoudre ou anticiper un problème. J’étais mon propre chef de projet. Ma collaboration avec la chaire SKF-INSA a également été l’occasion de présenter mes travaux lors de conférences aux Etats-Unis, au Japon et en Europe. C’est une vraie fierté, tant sur le plan professionnel que personnel. ».

De l’INSA au Minnesota, il n’y a qu’un pas

Une partie de sa thèse intitulée « Piégeage de particules dans les contacts élastohydrodynamiques – Applications aéronautiques », a fait l’objet d’une publication scientifique en 2017, dans la revue spécialisée « Tribology Transactions ». L’article, qui aborde l’influence de la nature des matériaux dans l’utilisation de plus en plus fréquente des roulements hybrides céramique-acier, a été récompensé par le prix Walter D. Hodson Award 2018, le 21 mai dernier à Minneapolis, au Minnesota, remis par la société STLE (Society of Tribologists and Lubrication Engineers).

« Au-delà d’être une agréable surprise pour moi, ce prix est une vraie reconnaissance de la pertinence de mes travaux de recherche. La joie est encore plus grande quand c’est Christopher Dellacorte, un chercheur de la NASA, qui vous remet le prix en main propre ! ».

Aujourd’hui ingénieur développement et manager de projets au sein de la PME internationale Blickle, tout roule pour Vincent

« Après la recherche, j’ai eu envie de m’essayer à l’entreprise, un monde dans lequel les enjeux et les priorités sont bien différentes des laboratoires. La recherche dans les Petites et Moyennes Entreprises est un réel sujet, car elles doivent s’ouvrir à l’innovation tout en ne disposant pas nécessairement de toutes les ressources nécessaires à cette activité. Je vois l’ingénierie comme une façon de repenser notre environnement, pour l’améliorer et faire avancer le monde. Cette vision m’oblige à promouvoir la recherche au quotidien, au sein de mon entreprise, car si elle est un pari financier sur l’avenir, elle peut aussi se révéler précieuse pour le futur. »

1 Tribologie : science qui étudie les phénomènes de frottement, d’usure et de lubrification entre les systèmes matériels en contact

Formation

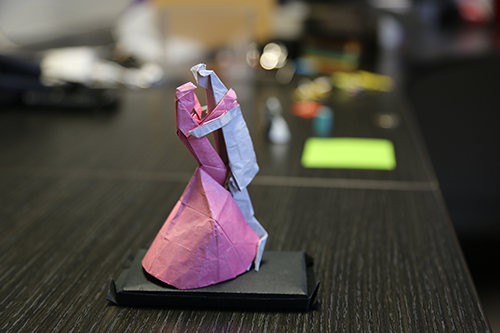

Un spécialiste de l’origami à Oxford

Chacun de nous a eu un jour l’occasion de plier une feuille de papier pour en faire un bateau, une cocotte ou un avion, sans se douter que cet art authentique était le fruit d’une longue tradition, aujourd’hui convoitée par les entreprises et les chercheurs de différents domaines scientifiques. À l’INSA Lyon, un enseignant-chercheur au département Génie Mécanique et au laboratoire LaMCoS (Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures) est tombé très tôt dans la marmite de l’origami.

Trois questions à David Dureisseix, spécialiste du pliage et de la mécanique, qui tiendra une conférence de renommée internationale à Oxford, en septembre prochain.

Comment avez-vous découvert l’origami ?

Lorsque j’avais 11 ans, je suis tombé sur un encart publicitaire pour le Mouvement Français des Plieurs de Papier dans le Télé 7 jours. Mes parents m’ont offert l’adhésion à l’association et c’est ainsi que je suis devenu « plieur de papier ». Je n’ai, depuis, pas cessé de chercher à repousser les limites de ces possibilités infinies et j’ai surtout trouvé un point de convergence avec mes deux autres domaines de prédilection : la mécanique et la recherche. À l’intersection des arts et des sciences, des mathématiques, de l’ingénierie et de l’enseignement, de la mécanique et du papier, on peut trouver l’origami qui, sous couvert d’un challenge amusant, pose des problèmes nouveaux qui restent à élucider.

Casse-tête chinois ou « serious game », l’origami, c’est quoi ?

L’origine de l’origami est peu connue, mais il semblerait qu’elle soit d’abord chinoise, où la pratique n’a pas connu un grand succès. Le terme « origami » est composé de « oru », plier en japonais et « kami », le papier, et c’est au Japon que la pratique a pris racine, où il a longtemps été le support des objets de culte. Les techniques de pliage se transmettaient par la démonstration et depuis quelques années, un langage universel codifié, appelé « le solfège », permet de retranscrire les étapes de réalisation des pliages. Aujourd’hui, l’apprentissage avance avec son temps grâce à la vidéo qui est le format de transmission le plus répandu : tapez « origami » sur YouTube et vous trouverez plus de 6 millions de démonstrations ! L’origami consiste à réaliser, à partir d’un seul carré de papier, une succession de plis, figuratifs ou non, sans découpage, collage, ni adjonction de matériau. Il existe plusieurs écoles qui expérimentent différentes techniques de découpage, d’assemblage ou de collage. Tout est possible, les seules limites sont l’imagination et l’habileté des plieurs.

Quel(s) lien(s) entretient l’origami avec les sciences ?

Originellement, il n’y a pas de lien avec la science. Mais le pliage de papier s’est invité dans les sciences modernes pour fournir de nouvelles sources d’innovation. Les entreprises et les laboratoires de recherche appliquée sont très intéressés par la technique car l’origami offre des possibilités que les outils basiques du mathématicien, la règle et le compas, ne permettent pas. Par exemple, la NASA et la JAXA (The Japan Aerospace Exploration Agency) expérimentent le déploiement de satellites et de panneaux solaires dans l’espace, pliés en origami. La médecine et la robotique médicale s’en inspirent également : des stents innovants éclosent pour maintenir la dilatation des artères, ou encore, des « mini-robots pliés » aux propriétés inédites sont utilisés en chirurgie mini-invasive basés sur le micro-origami. En lien avec ma spécialité mécanique, j’ai eu l’occasion de développer avec des élèves de l’Université de Montpellier 2 des structures d’abris temporaires compacts et transportables, entièrement inspirées des techniques d’origami. Depuis quelques années, le « computational origami » est apparu. C’est une simulation informatisée qui apporte une aide précieuse, proche de la « computational geometry ». Elle exige un vrai regard d'informaticien et de mathématicien. Nous pouvons dire qu’il existe aujourd’hui une réelle démarche scientifique inspirée par l’origami.

Une série de sérieuses conférences internationales se tient tous les 4 ans environ pour rassembler les intervenants de plusieurs domaines disciplinaires. Elle s’intitule OSME (Origami in Science, Mathematics and Education) et la 7e édition se tiendra à l’Université d’Oxford en septembre 2018. David Dureisseix y présentera une conférence autour du sujet intitulé « Color change and pixel-matrix challenge ». La matrice de pixels est le fruit d’une recherche de mécanismes permettant de changer la couleur de toutes les cases, à la manière d’un écran, en utilisant du code de calcul pour faire apparaître des motifs géométriques colorés par le seul pliage à plat. David travaille aujourd’hui à la question de l’optimalité de la feuille de papier de départ pour la réalisation de géométries compliquées, des échiquiers en particulier, dont la conception nécessite d’utiliser des outils algorithmiques, et présente une complexité exponentielle.

Informations complémentaires

Entreprises

Valérie Lamacq : « Je crois aux femmes qui recrutent des femmes »

Portrait d’une femme engagée, ingénieure, docteure et surtout, manager.

« J’ai toujours fait mes choix par envie et par désir, je n’ai pas de plan de carrière. »

Voilà comment Valérie Lamacq a construit son parcours professionnel. Aujourd’hui directrice industrielle chez GE Power, une branche de General Electric, elle dirige 3 usines et plus de 1000 personnes depuis Belfort, siège de la structure européenne.

Voilà comment Valérie Lamacq a construit son parcours professionnel. Aujourd’hui directrice industrielle chez GE Power, une branche de General Electric, elle dirige 3 usines et plus de 1000 personnes depuis Belfort, siège de la structure européenne.

À 49 ans, elle a un parcours riche d’expériences derrière elle. Et ne parle plus de ses diplômes. Mais c’est bien à l’INSA Lyon qu’elle a appris à se « débrouiller », à mettre les mains dans le cambouis. Capable de comprendre la technique, elle peut « s’assoir à la table » et comprendre toutes les problématiques. Avec cette éducation d’ingénieure généraliste, elle sait prendre des décisions en toutes circonstances.

Lorsque Valérie quitte la Normandie en 1987, c’est pour intégrer l’INSA Lyon et devenir ingénieure. Issue d’une fratrie de 5 filles, elle dit avoir reçu une éducation qui lui a permis, en tant que femme, de tout envisager.

« Mes parents ne m’ont jamais dit que je ne pourrais pas faire tel ou tel métier parce que j’étais une fille » se souvient-elle.

Une carrière scientifique était tout à fait envisageable pour elle et ses sœurs, dont deux autres sont également ingénieures ou docteurs. A l’INSA Lyon, elle suit sa formation avec « beaucoup de bonheur » et choisira le département Génie Mécanique Développement (GMD) un peu par élimination, parce que « développer à partir de l’existant » lui convenait mieux. Elle complètera sa formation par un DEA Mécanique puis par un doctorat en partenariat avec le Laboratoire Mécanique des Contacts de l’INSA, avec l’école doctorale Mécanique, Énergétique, Génie Civil, Acoustique (MEGA).

« J’ai beaucoup aimé le travail collaboratif avec les équipes de recherche, que je trouvais très enrichissant. Mais il était évident pour moi que je ne ferai pas carrière dans la Recherche, j’avais besoin d’autre chose. »

Cette « autre chose », c’est le management. Valérie ne le sait pas encore mais elle est faite pour cela.

C’est lors d’un entretien de recrutement qu’elle ouvrira ses horizons. Elle est en effet contactée pour sa double compétence, ingénieure-docteure, par un recruteur qui voit en elle une belle alliance entre la maîtrise de la technique et la capacité à prendre des décisions. Si le recrutement ne peut aboutir pour cause de restructuration dans l’entreprise, Valérie décide de poursuivre en production et postule chez Général Electric, alors à la recherche de nouveaux profils. Sa candidature fait l’unanimité. Elle sera ingénieure méthodes pendant 6 mois, avant de prendre les devants.

« Je voulais manager. Mon chef m’a donné le choix : c’était soit je prenais la responsabilité d’un atelier de 50 personnes en pleine relocalisation avec interdiction de perturber la production, soit je me spécialisais dans les méthodes de production. J’ai choisi ! »

Elle prend alors les rennes de cet atelier de production de turbines à gaz à Belfort. Devenue première femme manager de production chez GE Energy, elle apprend en faisant.

« Cela a été une révélation extrêmement difficile, mais j’ai tenu en pensant aux autres femmes qui pourraient suivre » confie-t-elle.

Tellement qu’elle prendra ensuite la direction de l’Ecosse, avec mari et enfants, pour gérer 4 usines de production. Directrice de production Europe et Afrique de l’Ouest, elle reviendra ensuite en France pour occuper les fonctions de directrice des achats Europe.

« J’ai beaucoup appris. J’ai compris qu’il fallait arrêter de mettre les gens en position inconfortable et d’attendre d’eux qu’ils soient capables de tout faire. Il faut mettre les gens là où ils sont bons et arrêter de croire qu’on va réussir à les développer sur leurs faiblesses. On ne recrute pas un poisson pour ensuite lui demander de se mettre à voler ! »

Après cette expérience riche mais énergivore, Valérie décide de s’accorder un break. De donner du sens à sa vie professionnelle. Hasard ou coïncidence, elle croise la route de deux femmes en quête de soutien pour monter une antenne de l’association « Elles bougent » en Franche-Comté. Une seconde révélation pour Valérie.

« J’étais en pleine réflexion sur la place des filles dans la société et convaincue que le combat commençait dès l’école » indique Valérie.

« Tous les petits garçons peuvent se projeter dans tous les métiers en se projetant sur les hommes qui les exercent, mais pas les filles. Régulièrement, on leur parle de femmes aux parcours exceptionnels et c’est très difficile pour elles de se projeter. Je milite pour qu’on montre des parcours de femmes normales qui à leur âge étaient comme elles » complète-t-elle.

Elle intervient dans les lycées, rencontre des parents, des jeunes filles, à qui elle livre son message.

« Il faut décider d’avoir le choix, et oser. J’ai beaucoup voyagé et vu des choses difficiles, et en Inde ou en Afrique, les femmes qui sont dans la rue n’ont pas le choix. En France, on a le choix. »

Après 8 mois de distance professionnelle, elle est recontactée par GE. D’abord consultante, elle quittera de nouveau la boîte pour vivre une expérience dans une plus petite entreprise, française, en Picardie. Célibataire géographique, elle apprendra encore de cette expérience qui ne durera qu’un an, avant un autre appel de GE.

« Je suis revenue pour occuper le poste de directrice industrielle. C’est très prenant. Mais une société ne peut pas vivre qu’avec des managers, il faut aussi savoir recruter des experts. Depuis 2 ans dans ces fonctions, j’ai recruté des femmes à des postes critiques, et elles sont vraiment courageuses. Elles ont une pugnacité, le souci de l’intérêt général et une loyauté que je ne retrouve pas toujours chez les hommes » souligne Valérie, avant de conclure : « Je crois aux femmes qui recrutent des femmes. » Authentique.

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 1 / Épisode 6 - 24 juin 2021

Recherche

Pack Impulsion 2017 : deux femmes à l’honneur sur le campus !

Marion Fourmeau et Ingrid Cañero Infante ont deux points communs : elles travaillent sur le campus de l’INSA et ont toutes deux décroché le pack Impulsion 2017. De quoi les aider à lancer leurs travaux de recherche dans un contexte où la concurrence est rude.

Marion Fourmeau vivait en Norvège depuis 8 ans lorsque l’envie de rentrer en France se fait sentir. Originaire de la région parisienne, elle souhaite pourtant découvrir une autre région française et c’est à Lyon qu’une opportunité se présente.

« Tout est allé très vite ! J’ai appris qu’un poste se libérait à l’INSA Lyon sur ma thématique de recherche. J’ai postulé et me voilà accueillie dans un bureau du LaMCoS en septembre dernier. J’ai très vite répondu à l’appel à projets « Impulsion 2017 » explique la jeune chercheuse, qui travaille sur la durée de vie des systèmes solaires photovoltaïques.

La thématique de recherche qui a guidé ma candidature s’attache plus précisément à l’étude du silicium sous sollicitation extrême. Il s’agit d’étudier la résistance des panneaux solaires lors de leur transport et en cas de changements de températures importants. En France, des chercheurs travaillent sur le sujet mais il y a peu de relais avec des industriels, trop peu nombreux sur le territoire national contrairement à la Norvège »

précise Marion Fourmeau, convaincue que la perspective de monter un projet européen a pesé dans la balance auprès du comité scientifique du PALSE, Programme Avenir Lyon Saint-Etienne, qui a sélectionné son projet. Une enveloppe de 65 000 euros lui a été accordée.

Ingrid Cañero Infante est espagnole d’origine et après Barcelone, Paris et Luxembourg, c’est à Lyon qu’elle poursuit ses recherches. Rattachée au CNRS, elle travaille à l’Institut des Nanotechnologies de Lyon (INL) sur le campus de l’INSA et vient, elle, aussi, de décrocher une enveloppe grâce au Pack Impulsion 2017.

Ingrid Cañero Infante est espagnole d’origine et après Barcelone, Paris et Luxembourg, c’est à Lyon qu’elle poursuit ses recherches. Rattachée au CNRS, elle travaille à l’Institut des Nanotechnologies de Lyon (INL) sur le campus de l’INSA et vient, elle, aussi, de décrocher une enveloppe grâce au Pack Impulsion 2017.

« J’ai répondu à cet appel à projets avec la proposition suivante : observer à l’échelle atomique la conduction dans un système isolant, avec l’idée de procéder à une stimulation lumineuse. C’est effectivement innovant, et le pack impulsion vient m’aider à développer cette instrumentation sur un microscope à force atomique dont dispose l’INL » précise Ingrid Cañero Infante.

Avec l’attribution d’une enveloppe de 75 000 euros, elle va pouvoir accueillir un post-doc pour un an, puis entamer le processus de montage du dispositif technologique nécessaire à ses futures observations.

Recherche

Lyon accueillera le 7e World Tribology Congress 2021

Rendez-vous majeur de la discipline, le 6e Congrès Mondial de Tribologie (WTC’2107 World Tribology Congress) s’est déroulé à Pékin du 17 au 22 septembre 2017.

Ayant lieu tous les 4 ans, cette édition a rassemblé environ 1600 participants dont une trentaine de membres du LTDS et du LaMCoS, qui ont pu présenter de nombreuses conférences invitées, conférences orales et posters.

A cette occasion, le projet d'organiser le 7e Congrès Mondial de Tribologie en septembre 2021 à Lyon a été validé.

Les deux laboratoires, le LTDS de l’ECL et le LaMCoS de l'INSA Lyon, avec l'appui du GST Tribologie de l’Association Française de Mécanique (AFM), vont s'impliquer progressivement pour faire de cet évènement un large succès.

Informations complémentaires

Recherche

Forage pétrolier : un laboratoire commun naît à Villeurbanne

La société DrillScan et le laboratoire LaMCoS (CNRS/INSA Lyon) ont uni leurs forces pour créer le laboratoire commun DrilLab, inauguré il y a quelques jours à l’INSA Lyon. Entretien avec Lionel Manin, enseignant-chercheur à l’INSA Lyon et responsable de DrilLab.

Quelle est la mission de ce laboratoire commun ?

L’objectif est de développer un logiciel de simulation novateur pour le forage pétrolier et géothermique. Le LaMCoS a une expertise dans la dynamique des rotors et le train de tiges de forage étant une machine tournante, il est bien placé pour travailler sur cette problématique. En terme d’enjeu sociétal, il s’agit-là d’énergie et de sécurisation des moyens de forage. Nous allons développer un logiciel qui permet de prédire le comportement dynamique de la tige de forage et d’éviter des situations catastrophes. Mais ce logiciel pourra servir à n’importe quel type de forage.

Depuis quand existent les liens entre le LaMCoS et DrillScan ?

Nous travaillons ensemble depuis 2 ans. Cette collaboration a débuté par le projet de fin d’études d’un de nos étudiants, et elle a aussi été marquée par une mise en contact via l’Institut Carnot Ingénierie at Lyon.

Historiquement, le LaMCoS avait travaillé dans le domaine de la simulation pour le forage pétrolier. Ce sont ces travaux antérieurs qui ont suscité l’intérêt de la société DrillScan.

Quel est pour vous l’atout de ce labcom ?

DrillScan est une société qui n’est pas sous le joug des grosses majors, c’est un prestataire qui propose des solutions nouvelles qui justement ne sont pas proposées par les grosses compagnies.

Son centre de recherche et développement est basé au pôle Pixel, à Villeurbanne, et cette proximité facilite nos échanges. 10 personnes sont impliquées dans cette aventure du DrilLab qui part d’abord pour 3 ans, et qu’on espère bien voir durer sur le long terme.

- Plus d’informations : Communiqué de presse DrilLab

Informations complémentaires

Recherche

Plan Campus : l’INSA Lyon inaugure son premier bâtiment neuf du quartier « Ingénierie »

Très ambitieux, le chantier qui a permis la sortie de terre du nouveau bâtiment Sophie Germain, s’est déroulé sur 20 mois. À la clé : un pôle mécanique plus visible au cœur du quartier « Ingénierie » du campus Lyon Tech-La Doua.

L’INSA Lyon inaugure ce 20 mars 2017 le bâtiment Sophie Germain après des mois de travaux sur son site. Cette opération de démolition reconstruction était un véritable challenge pour les équipes de chantier mais aussi pour les usagers qui ont eu à gérer des nuisances au quotidien.

Depuis fin 2016, les premiers utilisateurs ont pu investir leurs mètres carrés dans ce nouveau bâtiment qui porte le nom, une fois n’est pas coutume, d’une célèbre femme scientifique.

« Nous avons décidé de baptiser ce bâtiment au nom de Sophie Germain, mathématicienne et philosophe française, qui a apporté des contributions importantes à l’étude de l’élasticité des corps, la théorie des nombres et la démonstration partielle du théorème de Fermat (qui est une généralisation du théorème de Pythagore). À l’époque, elle devait se cacher derrière le nom d’emprunt Antoine-Auguste Le Blanc car les sciences étaient une « affaire d’hommes ». Aujourd’hui, elle donne son nom à l’un des bâtiments les plus emblématiques de notre campus » explique Eric Maurincomme, Directeur de l’INSA Lyon.

Recherche et Enseignement : un pôle centralisé pour deux entités

Car ce projet d’envergure a à la fois impacté la recherche et l’enseignement sur le campus de l’INSA Lyon.

« Ce projet s’est réalisé en cohérence avec l’opération Cité Campus qui prévoit en effet la création de quartiers afin d’obtenir une meilleure lisibilité des compétences développées au sein du campus, de renforcer les réseaux et les moyens, de rationaliser les surfaces et d’optimiser les coûts de fonctionnement des bâtiments » précise Nicolas Gaillard, Directeur adjoint de l’INSA Lyon en charge du développement durable et du patrimoine.

Imaginé au cœur du futur quartier « Ingénierie », le bâtiment Sophie Germain accueille principalement le Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (LaMCoS, UMR INSA CNRS 5259) et ses espaces de manipulation et de bureaux.

« La partie de la Halle que nous avons supprimée pour y construire ce nouveau bâtiment Sophie Germain était vétuste et sur un niveau seulement. Nous avions besoin de mètres carrés pour permettre au LaMCoS de se regrouper alors que les différentes équipes étaient précédemment distribuées sur plusieurs bâtiments. Nous procédons actuellement au regroupement des activités d’enseignement du département Génie Mécanique, afin de créer un pôle d’enseignement et de recherche de Génie Mécanique sur notre campus de la Doua, diplômant environ 350 ingénieurs et 40 docteurs dans cette spécialité » précise Eric Maurincomme, Directeur de l’INSA Lyon.

Développement Durable : le mot d’ordre du chantier

Chantier à faibles nuisances, gestion de l’énergie, maintenance (pérennité des performances environnementales), confort visuel : voilà 4 cibles qui ont guidé l’esprit de ce chantier unique, en accord avec les principes de développement durable et la démarche Haute Qualité Environnementale.

Parmi les efforts faits dans ce sens durant toute la durée des travaux : chantier propre avec tri des déchets, rétention d’eau en toiture pour gérer les effets de fortes précipitations, infiltration de l’ensemble des eaux de pluie, éclairage par leds, ou encore circuit de refroidissement d'appareils de laboratoire par un réseau dédié fermé avec volume tampon et aéroréfrigérant. Un échangeur à plaques relié au circuit d'eau froide a complété ce dispositif en cas de fortes chaleurs.

« La complexité de ce chantier s’est vérifiée mais nous pouvons parler d’une véritable réussite avec quelques spécificités à souligner en matière de durabilité. Sophie Germain est à la fois le premier bâtiment du campus LyonTech-La Doua à avoir 100% de ses eaux infiltrées et le premier exemple de construction du « campus sur le campus », sans consommation de foncier. Un laboratoire INSA a même travaillé sur le béton Ecocem qui a été utilisé, dont l’impact carbone est moindre qu’un béton classique. Et puis autre particularité : 97% des dépenses sont allouées à l’intervention d’entreprises locales » conclut Nicolas Gaillard, fier d’avoir pu mener, avec les équipes de la direction du patrimoine et du développement durable, cette étape du Plan Campus à bien.

L’inauguration du bâtiment Sophie Germain se déroulera sur le campus de l’INSA Lyon le lundi 20 mars. Une plaque commémorative sera dévoilée à cette occasion.

Opération « Sophie Germain » en chiffres

200 chercheurs et personnels

2 860 m2 de plancher

11,95 M€ financés par l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon (6,75 M€ financé sur la base du Contrat Plan Etat-Région), complétée par la Région dans le cadre du projet Lyon Cité Campus.

« L’inauguration du bâtiment Sophie Germain qui accueille le laboratoire est l’aboutissement d’un travail de longue haleine et qui a mobilisé tous les personnels de l’unité et ceux de la direction du patrimoine. Ce projet a vu le jour à l’initiative du Pr. Alain Combescure, directeur du laboratoire de 2003 à 2011 et visionnaire, et d’Alain Storck, précédent directeur de l’INSA Lyon. Ils ont impulsé pour l’un et soutenu pour l’autre le projet d’un quartier d’ingénierie fort et visible, regroupant en son sein la mécanique et les matériaux – d’où le nom de projet MECAMAT, pour l’enseignement et la recherche, dans un lieu unique et sur le campus de La Doua. Ce bâtiment n’aurait aussi probablement pas vu le jour sans la contribution décisive de Jean-François Jullien, professeur en Génie Civil, qui a travaillé sur plusieurs avant-projets d’implantation avant que celui-ci soit retenu. Le directeur actuel, Eric Maurincomme, a transformé les idées dessinées sur un coin de table en une construction sur 6 niveaux hébergeant aujourd’hui près de 200 chercheurs, personnels et doctorants. Enfin tous les membres du laboratoire ont activement participé au déménagement, de la préparation à l’emménagement. Le déménagement à lui seul a duré 5 semaines, avec par exemple plusieurs équipements de quelques tonnes et uniques au monde transportés sous pression d’huile et régulés en température. »

« Lorsqu’on regarde la nouvelle physionomie des bâtiments abritant les activités de Génie Mécanique, le bâtiment Sophie Germain est un peu le premier plateau d’une balance qui va très vite être équilibrée avec la livraison d’un second bâtiment accueillant une part importante des 1100 étudiants du département. Ainsi, les étudiants auront l’opportunité d’être toujours à proximité de leurs enseignants. Cette proximité entre les activités d’enseignement et de recherche n’est pas uniquement géographique, elle permet aux étudiants de bénéficier d’équipements de pointe et aux enseignants-chercheurs de faire découvrir leurs activités aux étudiants et faire naître des vocations chez certains. »