Sciences & Société

Soutenance de l'Habilitation à Diriger des Recherches en sciences : Thibaut CHAISE

Modélisation multi-phénoménologiques des contacts et pour les procédés

Maître de conférences : Thibaut CHAISE

Laboratoire INSA : LaMCoS

Composition du jury :

Rapporteurs :

- DINI, Daniele

- DUMONT, Myriam

- RETRAINT Delphine

Jury :

- DINI Daniele - Full Professor - Imperial College London

- DUMONT Myriam - Professeur des universités - Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, Lille

- RETRAINT Delphine - Professeur des universités - Université de Technologie de Troyes

- HILLS David - Full Professor - University of Oxford

- JOUBERT Charles - Professeur des universités Université Lyon 1

- PEREZ Michel - Professeur des universités - INSA Lyon

- NELIAS Daniel - Professeur des universités - INSA Lyon

Informations complémentaires

-

INSA Lyon - Amphithéâtre Marc Seguin - Villeurbanne

Mots clés

Derniers évènements

Exposition « Pas touche ! »

Du 18 juin au 03 juilCourse Croisière Inter INSA - 2025

Du 21 au 22 juin

Recherche

Transformer les plastiques recyclés en appareillages orthopédiques pour les populations vulnérables

D’après l’OMS, seulement 5 à 15 % des personnes ayant besoin d’un appareil orthopédique y ont accès dans les pays à faibles revenus ou en contexte de guerre. Pour pallier ce constat, Handicap International a intégré l’impression 3D sur ses territoires d’intervention depuis 2017. Aujourd’hui, l’organisation non gouvernementale se voit confrontée à des problématiques logistiques coûteuses, liées à l’importation de la matière première depuis l’Europe. Et s’il était désormais possible de fabriquer des appareillages orthopédiques à base de plastiques recyclés, trouvés localement ?

Orthèse fabriquée par impression 3D au Togo.

(Handicap International, Author provided).

Au sein de l’INSA Lyon, Valentine Delbruel, ingénieure INSA et doctorante, travaille sur l’optimisation de la composition d’un plastique recyclé, qui pourrait convenir à la fabrication additive d’orthèses : une façon de lutter contre la pollution plastique tout en rendant plus accessibles les solutions orthopédiques. Réalisés en collaboration avec Handicap International et trois laboratoires de l’INSA Lyon (MatéIS, IMP et LaMCoS), les travaux de la doctorante serviront aux équipes terrain d’Handicap International.

L’impression 3D : une innovation pratique mais une logistique difficile

Traditionnellement réalisés par thermoformage, les appareillages orthopédiques relèvent d’un procédé de fabrication long et coûteux. Dans les zones où l’accès aux centres de soin est déjà difficile, les aller-retours nécessaires aux ajustements et le temps de rééducation sont des freins supplémentaires, rallongeant la procédure de soin de plusieurs semaines pour une prothèse. Depuis 2017, Handicap International utilise l’impression 3D pour pallier ce problème. Les fabrications sont facilitées, plus rapides et personnalisables à chaque patient. « L’impression 3D a changé la façon de prendre les mensurations des patients car elles peuvent être prises à distance grâce à un scanner 3D », explique Valentine Delbruel. « Seulement, ce type de fabrication nécessite des filaments composés de plastique qui sont actuellement fabriqués en Europe. Cela pose des problèmes logistiques, notamment aux niveaux des frontières. En constatant cette problématique rencontrée par ses équipes, Handicap International s’est interrogé : est-il possible de continuer à faire de l’impression 3D, avec des matières plastiques locales, si possible recyclées ? »

Le procédé de fabrication des orthèses par thermoformage classique est long et coûteux.

(©Valentine Delbruel)

Utiliser du plastique recyclé pour soigner et dépolluer grâce à l’impression 3D : un projet vertueux, mais ambivalent, comme l’a constatée Valentine lors d’un voyage d’observation au Togo. « Dans de nombreux pays d’Afrique, le service de collecte des déchets est un service payant. Souvent un luxe pour les familles à faibles revenus, ce manque de service public engendre une pollution plastique importante dans les milieux naturels. Faire du déchet plastique une ressource pour les foyers tout en répondant à un besoin d’accès à la santé serait doublement bénéfique. »

Des enjeux de durabilité et de solidité du matériau recyclé

Sur le papier l’idée tombe sous le sens, mais les enjeux scientifiques et techniques soulevés par la potentielle réutilisation de plastiques recyclés ne sont pas si simples à solutionner. « Les deux principales problématiques sont celles de l’imprimabilité de la matière recyclée et de sa durabilité ». D’une part, les propriétés rhéologiques1 des matériaux sont étudiées. « Il faut une viscosité suffisamment faible pour que la matière s’écoule lors de l’impression, et dans le même temps, s’assurer que celle-ci maintienne sa forme une fois déposée ». D’autre part, il faut que la matière finale soit assez résistante pour durer dans le temps. « Et ça n’est pas une chose facile lorsque l’on mélange différents polymères », indique la doctorante qui réalise depuis trois années, différentes expérimentations afin de trouver la meilleure recette. « Il a fallu caractériser les déchets dans les pays d’intervention, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que chez nous. Par exemple, j’ai d’abord testé les emballages alimentaires, avant de m’apercevoir lors de ma mission au Togo qu’il y en avait très peu ! Il faut principalement composer avec des bouteilles en Polyéthylène Téréphtalate (PET) et des produits du quotidien en Polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). »

Les déchets plastiques pourraient être une ressources pour les foyers.

(©Valentine Delbruel)

Mettre les compétences des laboratoires à l’épreuve du terrain

Si Valentine Delbruel sait pouvoir compter sur les expertises scientifiques de trois laboratoires (le laboratoire MatéIS sur la structure et la propriété des matériaux, le laboratoire IMP expert dans l’élaboration et la caractérisation des matériaux polymères et le laboratoire LamCoS, spécialisé dans la mécanique des contacts et des structures), il n’en reste pas moins une tâche importante pour la doctorante en sciences appliquées : s’assurer de rester au plus proche du terrain pour produire une solution utile à destination des équipes d’Handicap International et des patients. « On a testé la résistance de nos matériaux recyclés dans les conditions climatiques africaines (température, humidité et exposition UV) grâce à une chambre climatique de vieillissement accéléré présente à l’INSA Strasbourg2. Dans le même temps, nous avons conçu un banc d’essai3 qui reproduit le mouvement de la marche et nous permettra d’étudier la résistance en fatigue des orthèses en sollicitations cycliques. Nous pouvons faire nos essais sur des orthèses imprimées en échelle 1 avec les mêmes imprimantes 3D utilisées par l’ONG, ce qui nous permet d’être le plus représentatif des conditions réelles. »

Tests en laboratoire par impression 3D

(©Valentine Delbruel)

Pour l’heure, l’ingénieure est formelle : « Il est encore difficile d’utiliser les matières issues d’usine de recyclage à cause de la présence d’impuretés. Si l’imprimabilité des matières recyclées en France est possible, la qualité des gisements d’Afrique n’est pas encore suffisante. C’est pourquoi pour ma dernière année de thèse, je m’intéresse plutôt au recyclage des chutes de plaques orthopédiques générées lors du thermoformage de prothèses ou orthèses. Il s’agit de matériaux de grande qualité qui sont actuellement jetés. En les recyclant, nous limitons l’utilisation de matières vierges et donc de ressources naturelles. Il sera alors intéressant d’étudier jusqu’à combien de cycles de recyclage la matière conserve ses propriétés mécaniques, afin d’avoir la solution la plus circulaire possible », conclut Valentine Delbruel.

La doctorante soutiendra ses travaux à la fin septembre 2024, date à laquelle elle espère pouvoir apporter le plus d’éléments possibles à l’ONG pour offrir une solution aux équipes de terrain et aux patients des zones à faibles revenus ou de guerre.

Plus d’informations : https://www.groupe-insa.fr/nos-actualites/chaire-innovation-humanity-entretiens-croises

[1] La rhéologie est un domaine de la mécanique qui étudie la résistance des matériaux aux contraintes et aux déformations.

[2] Collaboration réalisée avec Vincent Steiner de l’INSA Strasbourg

[3] Les travaux de thèse de Valentine Delbruel ont été accompagnés par deux projets de fin d’études d’élèves-ingénieurs du département Matériaux et Génie Mécanique : l’un sur la résistance en conditions climatiques d’Afrique (Hugo Lajoie) ; l’autre sur la fabrication d’un banc d’essai reproduisant le mouvement de la marche (Abderrahmane Abbassi).

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Adrien JACCON

Méthodes d'accélérations numériques dédiées à la fissuration en fatigue à grand nombre de cycle par champ de phase

Doctorant : Adrien JACCON

Laboratoire INSA : LaMCos

Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon

La prédiction de l'initiation et de la propagation de fissure de fatigue dans les structures constitue un enjeu majeur de l'industrie, qui cherche à limiter les approches habituellement conservatives pour diminuer les coûts, optimiser les formes, et garantir l'intégrité des structures sur des durées plus longues. Un nombre important de méthodes numériques peuvent être exploité dans ce contexte, et notamment l'approche champ de phase, qui bénéficie d'une grande flexibilité pour traiter des cas de fissuration complexe, et considérer l'initiation et la propagation de fissure de façon unifiée. Cependant, le coût numérique associé à l'application de ce modèle sur des cas réels est aujourd'hui trop important et limite donc son application à des cas académiques. L'objectif de ce mémoire est de proposer plusieurs approches d'accélération pour diminuer ce coût de calcul prohibitif, tout en maintenant le niveau de précision et de robustesse, dans le but de rendre possible l'application sur des cas réels du modèle champ de phase.

Pour ce faire, un modèle champ de phase étendu en fatigue est implémenté dans le code éléments finis Cast3M. Une approche par dégradation de la ténacité est choisie et validée sur plusieurs cas usuels de la littérature champ de phase. Par ailleurs, une nouvelle méthode de décomposition de l'énergie est également mise en place, permettant d'en améliorer l'efficacité et la robustesse. Nous proposons ensuite plusieurs modifications de cette implémentation initiale qui permet d'accélérer les calculs. D'abord, le calcul de cycle est optimisé à travers l'introduction d'un schéma de résolution étagée adapté au cadre en fatigue. Ensuite, nous introduisons plusieurs schémas de saut de cycle permettant de minimiser le nombre de cycles calculés. Enfin, une approche de raffinement adaptatif de maillage est mise en place, afin de permettre d'optimiser le nombre de degrés de liberté pris en compte pendant la simulation. Ces outils répondent en fait aux différentes raisons pour lesquelles le coût de calcul du modèle champ de phase en fatigue est prohibitif: la résolution d'un problème non-linéaire, sur un nombre très important de cycles, avec un maillage extrêmement fin dans la zone endommagée.

Ce cadre champ de phase accéléré est ensuite exploité sur plusieurs cas académiques usuels pour valider son implémentation, et montrer les gains en temps de calcul possibles. Puis, deux cas de comparaisons numériques-expérimentales utilisant l'approche accélérée sont proposés. Ces essais mettent en évidence les capacités du modèle accéléré tout en soulignant d'autres difficultés liées à l'application du modèle sur des cas réels.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre 34, Bâtiment 565 Digiteo (Maison de la simulation), CEA Saclay (Gif sur Yvette)

Derniers évènements

Exposition « Pas touche ! »

Du 18 juin au 03 juilCourse Croisière Inter INSA - 2025

Du 21 au 22 juin

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Ruibin XU

A Quantitative Approach to EHD Friction Prediction Based on Rheometry and Molecular Dynamics Simulations

Doctorant : Ruibin XU

Laboratoire : LaMCos

Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon

Cette thèse présente une approche quantitative de la prédiction du frottement élastohydrodynamique (EHD), basée sur une combinaison de données expérimentales de rhéométrie et de simulations de dynamique moléculaire (MD). L'approche est appliquée à deux fluides de natures différentes : un lubrifiant, le squalane (SQ), et un fluide de type traction, le benzoate de benzyle (BB). La viscosité newtonienne des fluides est déterminée en utilisant des mesures de viscosimètres à haute pression (HPV) tirées de la littérature, ainsi qu'un nouveau modèle de viscosité newtonienne proposé dans ce travail, basé sur un modèle de mise à l'échelle thermique existant dans la littérature. Par la suite, une loi de contrainte d'Eyring complète, couvrant une large gamme de conditions de température et de pression, est construite à partir de simulations de dynamique moléculaire hors équilibre (NEMD). La viscosité newtonienne obtenue et la contrainte d'Eyring sont utilisées pour construire des modèles de viscosité généralisée de type Eyring pour les deux fluides. Celles-ci sont implémentées dans un modèle à éléments finis (FE) d'un contact lubrifié dans le régime élastohydrodynamique, en prenant en compte les effets non- Newtoniens et thermiques (TEHLnN) pour la prédiction du frottement. Les résultats sont comparés avec des mesures de frottement effectuées dans un tribomètre sous les mêmes conditions de contact et montrent une bonne concordance. Notamment, le plateau de frottement et le régime d'amincissement thermique observés expérimentalement sont reproduits avec précision par le modèle TEHLnN. Des recherches supplémentaires ont été menées pour étudier l'origine des plateaux de frottement. Les résultats suggèrent que les plateaux de frottement résultent d'une combinaison d'effets non-Newtoniens et thermiques. Les travaux révèlent également que l'effet thermique se produit presque simultanément avec l'effet non newtonien. Ce travail représente une étape cruciale vers une prédiction quantitative du frottement, en rassemblant la rhéométrie expérimentale, les simulations de dynamique moléculaire et la modélisation du contact.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet - Bibliothèque Marie Curie - Villeurbanne

Derniers évènements

Exposition « Pas touche ! »

Du 18 juin au 03 juilCourse Croisière Inter INSA - 2025

Du 21 au 22 juin

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Zongze LI

Study of Creep Fatigue Mechanical Characteristics and Constitutive Model of Salt Rock

Doctorant : Zongze LI

Laboratoire INSA : LaMCos

Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon

To meet the requirements of the United Nations Framework Convention on Climate Change, i.e., the Paris Agreement, countries around the world have developed carbon- peaking and carbon-neutral action programs. The use of renewable energy sources is an effective means of meeting this requirement. Because salt rock has good rheology, low porosity, low permeability and damage self-healing characteristics, compressed air energy storage using salt caverns is an effective way to enhance the efficiency of renewable energy use. Considering the operational requirements for load balancing in compressed air energy storage plants, the surrounding rock of salt cavern reservoirs is subjected to discontinuous cyclic loading with varying gas injection rates and pressures. Through a combination of theoretical analysis, laboratory experiments, and model studies, this research investigated the fatigue-damage mechanical characteristics of salt rocks under different loading rates, the creep-fatigue mechanical characteristics of salt rocks with varying high-stress interval times, and the creep-fatigue mechanical characteristics of salt rocks under different confining pressures. Additionally, the impact of different stress levels on the creep-fatigue damage evolution of salt rocks was monitored and analyzed using acoustic emission devices. Long-term creep-fatigue tests on salt rocks were conducted based on the actual frequency of load balancing in compressed air energy storage plants. The reasons and patterns of the salt rock's interaction between creep and fatigue under different conditions were analyzed. Based on the consideration of the creep-fatigue interaction in salt rocks, a state variable-based creep-fatigue constitutive model for salt rocks was proposed and established, and its validity was verified. The research findings provide important guidance for ensuring the stability of salt cavern reservoirs.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Clémence Royer (bâtiment Jacqueline Ferrand) - (Villeurbanne)

Derniers évènements

Exposition « Pas touche ! »

Du 18 juin au 03 juilCourse Croisière Inter INSA - 2025

Du 21 au 22 juin

Recherche

JO 2024 : « je serais très fier que mes travaux de recherche aident à décrocher des médailles françaises ! »

Les athlètes ne sont pas les seuls à préparer les Jeux Olympiques 2024. Si Gabriel Lanaspeze, diplômé de l’INSA Lyon et docteur en génie mécanique, n’est pas un habitué des vélodromes, il a tout de même consacré ses trois dernières années de thèse à optimiser la transmission par chaîne des cyclistes de piste français. Inscrits dans le cadre du programme « Sciences 2024 » dont l’objectif est d’accompagner les athlètes français dans leur quête de titre aux Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, les travaux de Gabriel Lanaspeze ont participé à répondre aux enjeux techniques posés par la fédération de cyclisme. Car les cyclistes sur piste de très haut niveau, lancés à vive allure, peuvent s’en remettre aux lois physiques et mécaniques pour optimiser leurs performances.

Vos travaux de thèse s’inscrivent dans le cadre d’un vaste programme de recherche collectif dédié à l’accompagnement des athlètes français dans leur quête de titres aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pourriez-vous résumer les grandes lignes du programme ?

L’idée du programme Sciences 2024 est de faire remonter les questions des sportifs, entraîneurs et techniciens, jusqu’aux laboratoires de recherche scientifiques français. La Fédération Française de Cyclisme (FFC) s’est adressée, entre autres structures de recherches, au LaMCoS1 pour répondre théoriquement et expérimentalement à certaines problématiques techniques et mécaniques auxquelles les coureurs peuvent être régulièrement confrontés. Un des enjeux principaux de ce programme est l’interface entre la communauté scientifique et celle des sportifs. En effet, les enjeux sont différents entre les deux mondes. Parfois, il peut y avoir des incompréhensions, des priorités différentes ou des résultats qui peuvent s’avérer intéressants pour un scientifique et qui n’est pas vraiment celui attendu par un entraîneur. Ce sont deux mondes très différents qui essaient de communiquer à travers Sciences 2024. Il y a un vrai enjeu de vulgarisation et de communication !

Vos travaux ont principalement porté sur le cyclisme sur piste, un sport où la science mécanique est, en raison de l’influence du matériel utilisé, assez importante. Les enjeux mécaniques doivent être nombreux ?

Effectivement, le cyclisme sur piste est une discipline très différente des autres disciplines comme les compétitions sur route, BMX ou VTT. D’abord, les coureurs évoluent dans des conditions très contrôlées, en vélodrome. En piste, les cyclistes tournent très vite, jusqu’à 70 km/h, sur un vélo assez différent de ceux que l’on peut avoir l’habitude de voir. Ce sont des machines dites à pignon fixe. Il n’y donc ni frein ni dérailleur. Ainsi, la vitesse est entièrement gérée au travers du pédalage et il n’y a pas de possibilité de changer de vitesse au cours de la course. Par ailleurs, des roues dites pleines ou à bâtons sont parfois utilisées. C’est un sport où les enjeux d’aérodynamisme sont très importants et où les choix mécaniques sont stratégiques. Par exemple, puisqu’il n’est pas possible de changer de vitesse, le choix du rapport de transmission2 est capital et peut fortement impacter les performances du coureur : il y a donc un optimum à trouver, en fonction des qualités de l’athlète et des courses. L’une des questions à laquelle il m’a été donné de répondre pendant ma thèse s’est, entre autres, concentrée sur la chaîne du vélo. Puisque celle-ci est soumise aux forces transmises par le cycliste, elle est conçue plus lourde et plus large qu’une chaîne traditionnelle. La FFC souhaitait réduire la taille de celle-ci, afin de gagner du poids sur l’équipement. Il nous a donc été demandé de s’assurer qu’une telle réduction ne présentait pas de risque pour la sécurité des athlètes. Nous avons également exploré les conséquences mécaniques des variations de réglages de la transmission, notamment en matière de rendement énergétique. Sur ces points, les mécaniciens peuvent intervenir pour réduire les pertes de puissance et explorer des possibilités d’optimisation.

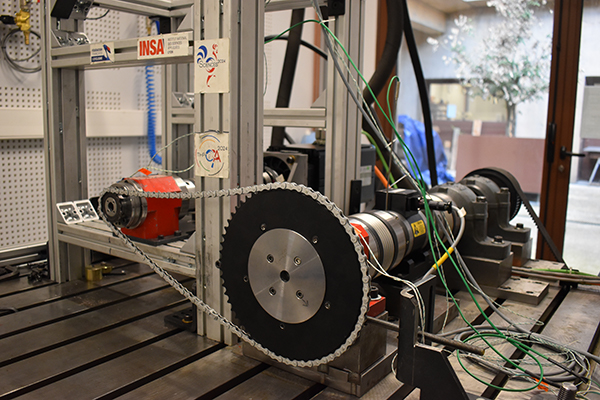

Le banc d’essai utilisé par Gabriel Lanaspeze pour vérifier ses modélisations numériques.

Comment avez-vous résolu la problématique technique posée par la FFC sur la chaîne de vélo ?

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux pertes d’énergie qui ont lieu lorsqu’un maillon rentre en contact ou bien quitte le pignon. Pour rappel, l’un des principaux enjeux mécaniques de ce sport est de trouver la plage optimale pour que l’énergie fournie par le cycliste, soit réutilisée au maximum dans le mouvement ; la chaîne étant l’un des principaux éléments d’influence sur le rendement. Nous avons utilisé deux approches complémentaires. D’abord avec de la modélisation numérique des transmissions, j’ai cherché à faire évoluer les modèles, permettant par exemple d’étudier de nouvelles géométries de dentures. En parallèle, un banc d’essai a été développé par un ingénieur de recherche, Martin Best (ENISE), et qui se trouve au LaMCoS. C’est un banc qui permettait d’étudier les courroies de moteur de camion, mais avec quelques adaptations, il a pu être utilisé pour vérifier les modélisations numériques. Ainsi, en testant plusieurs paramètres comme le couple, le réglage de la tension, le nombre de dents des pignons, le pas de la chaîne ou le coefficient de frottement, nous avons pu fournir des résultats qui permettront peut-être de futures optimisations. Pour le moment, en matière d’applications réelles pour les Jeux Olympiques et Jeux paralympiques 2024, tout est entre les mains de la FFC mais je serais très fier que ces expérimentations aident à décrocher des médailles françaises !

La thèse de Gabriel Lanaspeze a été encadré par Fabrice Ville, Bérengère Guilbert et Lionel Manin (INSA GMD).

Sciences 2024 est un programme de recherche collectif regroupant universités, grandes écoles et centres de recherches dans le but d’accompagner les athlètes français dans leur quête de médailles olympiques aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L’INSA Lyon a rejoint le programme dès son lancement en juillet 2018 notamment sous l’impulsion de Lionel Manin. Depuis différentes problématiques sont étudiées à l’INS -Lyon dans le cadre de projets étudiants, de stages ou bien de thèses.

Sciences 2024 est un programme de recherche collectif regroupant universités, grandes écoles et centres de recherches dans le but d’accompagner les athlètes français dans leur quête de médailles olympiques aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L’INSA Lyon a rejoint le programme dès son lancement en juillet 2018 notamment sous l’impulsion de Lionel Manin. Depuis différentes problématiques sont étudiées à l’INS -Lyon dans le cadre de projets étudiants, de stages ou bien de thèses.

[1] Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (INSA Lyon/CNRS/UdL).

[2] i.e., rapport de vitesse de rotation entre le plateau et le pignon.

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Lucas FOUREL

Modélisation de l'initiation de fissures en fatigue de contact

Doctorante : Lucas FOUREL

Laboratoire INSA : LaMCos

Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon

La fatigue de contact engendre une dégradation de la surface des composants tels que les roulements à billes, les dentures d'engrenages ou encore les roues et rails ferroviaires. Ce phénomène est causé par l'initiation et la propagation de fissures et implique de multiples phénomènes physiques à différentes échelles. Les approches empiriques sont majoritairement utilisées par les ingénieurs pour modéliser l'endommagement et dimensionner les composants concernés par la fatigue de contact.

Dans cette étude, un modèle numérique de l'initiation de fissures en fatigue de contact est développé afin de mieux comprendre ce phénomène qui est difficilement observable expérimentalement. Le déplacement d'un contact à la surface d'un solide polycristallin est simulé dans un volume élémentaire représentatif en 3D. La microstructure est générée par la méthode de Voronoi et les contraintes mécaniques sont calculées par la méthode Green-FFT. L'amplitude de variation des contraintes au cours du cycle de sollicitation est utilisée pour calculer la position, l'orientation et la durée d'initiation de fissure avec une approche inspirée des travaux de Tanaka et Mura. Cette approche est basée sur l'accumulation de dislocations dans les bandes de glissement des différents grains du matériau. Le caractère aléatoire de la géométrie des grains et de leurs orientations cristallines permet d'obtenir des distributions statistiques.

Deux scénarios d'initiation de fissure en fatigue de contact sont analysés : l'initiation en sous-surface en présence d'une inclusion et l'initiation en surface causée par un indent. Dans le premier scénario, les sites d'initiation de fissures sont différents selon si l'inclusion est plus souple ou plus rigide que les grains. Dans le second scénario, les fissures sont initiées en face de l'épaulement de l'indent et orientées à 45° de la surface. La taille d'inclusion, la taille d'indent et la taille de grains ont une influence importante sur la durée d'initiation moyenne.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Clémence Royer (bâtiment Jacqueline Ferrand) - (Villeurbanne)

Derniers évènements

Exposition « Pas touche ! »

Du 18 juin au 03 juilCourse Croisière Inter INSA - 2025

Du 21 au 22 juin

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Gabriel LANASPEZE

Contribution to roller chain drive quasi-static modelling for efficiency optimisation. Application to track cycling

Doctorant : Gabriel LANASPEZE

Laboratoire INSA : LaMCos

Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon

L’importante compétition entre cyclistes sur piste de très haut niveau pousse les travaux de recherches à explorer toutes les possibilités d’optimisations. Dans ce contexte, le rendement énergétique des transmissions par chaine à rouleaux est étudié dans le but d’améliorer la compréhension des pertes de puissance et d’en déduire des possibilités d’optimisations.

Dans les transmissions par chaine, les pertes sont majoritairement causées par l’engrènement/dégrènement des maillons sur les pignons. Toutefois, une étude préliminaire a montré que les pertes dues au mouvement des rouleaux le long de leur profil de dent ont une influence significative. Le but de ce travail est donc d’explorer ce phénomène.

Un modèle 2D quasi-statique est tout d’abord présenté. La cinématique générale (comprenant les erreurs de transmission) est déterminée en utilisant des sous-modèles spécifiques aux brins tendu et mou. Un modèle local de pignon est ensuite introduit afin de calculer les tensions dans les maillons ainsi que les forces de contact entre rouleaux et pignons. Le modèle peut être utilisé avec différentes géométries de denture.

Un second modèle est ensuite proposé. En se basant sur les résultats du modèle quasi- statique, il calcule le rendement d’une transmission en prenant en compte les pertes causées par l’engrènement ainsi que les mouvements de rouleaux. Des comparaisons avec des résultats expérimentaux sont menées pour valider l’approche proposée.

Le modèle de rendement est ensuite utilisé pour mener une étude paramétrique sur des transmissions par chaines de cyclisme sur piste. L’influence de plusieurs paramètres est explorée : géométrie de denture, couple appliqué, réglage de la tension, nombres de dent des pignons, pas de la chaine et coefficient de frottement. Les interactions entre paramètres sont identifiées. En se basant sur les résultats, des lignes directrices pour de futures optimisations sont proposées.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Clémence Royer (bâtiment Jacqueline Ferrand) - (Villeurbanne)

Derniers évènements

Exposition « Pas touche ! »

Du 18 juin au 03 juilCourse Croisière Inter INSA - 2025

Du 21 au 22 juin

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Julie TRICLOT

Etude numérique et expérimentale de l'effet de zones architecturées sur la propagation de fissure

Doctorante : Julie TRICLOT

Laboratoire INSA : LaMCos

Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon

Grâce au récent développement des technologies de fabrication additive, il est devenu possible de fabriquer des composants multi-échelles, où l’on contrôle complètement la microstructure. Il se pose aujourd’hui la question de la tenue en service de tels matériaux, notamment dans la perspective de diminuer les marges de sécurité en contrôlant mieux la résistance mécanique. Dans cette thèse, on se propose d’étudier la propagation de fissure sous chargement quasi-statique en présence de zones architecturées. On se concentre ici sur le cas où la fissure ne traverse pas les zones architecturées. Ces zones produisent donc un effet à distance. Cette question est étudiée à travers des approches numériques et expérimentales. Le modèle numérique est basé sur des calculs éléments finis et une propagation de fissure représentée par un algorithme par longueur d'arc. Le dispositif expérimental est constitué d'éprouvettes Compact Tension (CT) ou Tapered Double Cantilever Beam (TDCB) issues de l'impression 3D, la fissuration est faite par chargement lent avec suivi de la fissure grâce aux méthodes de corrélation d'images. La comparaison des approches numériques et expérimentales sur des éprouvettes non-architecturées permet de faire des hypothèses physiquement fondées pour la suite du travail. La prospection numérique permet de mettre en avant des effets intéressants : une augmentation locale de la résistance à la propagation et l'apparition d’une instabilité snap-back. Une validation expérimentale est ensuite recherchée. Les outils de calculs sont utilisés pour affiner les choix de géométries afin de faire face aux problématiques expérimentales. Les deux phénomènes observés dans la phase de prospection numérique sont retrouvés expérimentalement. Une étude paramétrique permet de vérifier que les tendances obtenues numériquement sont retrouvées dans les résultats expérimentaux. Enfin, l'analyse des phénomènes observés mène à une discussion sur la notion de ténacité effective.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Clémence Royer (bâtiment Jacqueline Ferrand) - (Villeurbanne)

Derniers évènements

Exposition « Pas touche ! »

Du 18 juin au 03 juilCourse Croisière Inter INSA - 2025

Du 21 au 22 juin

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Augustin PIGE

Introduction des corps de roue flexibles dans la modélisation dynamique des engrenages coniques

Doctorant : Augustin PIGE

Laboratoire INSA : LaMCoS

Ecole doctorale : ED162 MEGA

Les moteurs d’hélicoptère contiennent des transmissions de puissance, qui servent à mettre en mouvement divers équipements (pompes à huile et à carburant, génératrice…) ou à transférer la puissance de la turbine vers la boîte de transmission principale. Ces applications se caractérisent par de hautes vitesses de rotations et des exigences contradictoires : assurer une grande fiabilité avec des pièces les plus légères possibles. Des simulations dynamiques précises peuvent donc s’avérer utiles aux concepteurs. Pour des raisons d’intégration, il est parfois indispensable de transmettre un mouvement entre des axes concourants, ce qui est généralement réalisé au moyen d’engrenages coniques. Ces derniers ont été bien moins étudiés que leurs équivalents cylindriques, en particulier en ce qui concerne les corps de roue allégés et flexibles. Ce travail se focalise sur la modélisation d’engrenages coniques prenant en compte la flexibilité des corps de roue. Le modèle proposé combine des sous-structures condensées, des éléments d’arbres de Timoshenko et des corps rigides avec une modélisation originale de l’engrènement. L’élasticité de l’engrènement est non-linéaire et varie au cours du temps. Elle est calculée simultanément à la résolution des équations du mouvement. Le modèle a été confronté à des résultats expérimentaux en quasi-statique et à très haute vitesse. Ensuite, une étude quasi-statique a mis en évidence l’effet de la flexibilité des corps de roue et des efforts centrifuges sur deux engrenages très différents. Enfin, une seconde étude dynamique a été menée pour relever les particularités du comportement des engrenages coniques allégés et les mettre en perspective par rapport aux travaux sur les engrenages cylindriques. Elle a aussi permis de souligner les points à vérifier lors d’une éventuelle campagne expérimentale et de proposer une implantation pour l’instrumentation.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Ouest, Bâtiment des Humanités - Villeurbanne