Vie de campus

Balade urbaine - La Doua, lieux communs ?

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture et de la Fête de la Science-Campus en Fête, le Rize et ses partenaires propose un balade urbaine.

Terrains communaux submersibles dédiés à l’agriculture, zone militaire inaccessible, rendez-vous des amateurs de sports et même projet de port sur le Rhône… Les identités du quartier sont multiples jusqu’à devenir « le premier centre scientifique européen ». Un projet de campus ambitieux et innovant, qui a donné lieux à des réalisations architecturales remarquables et qui continue sa mue. Partez à la découverte de la vie de campus !

Durée : 2h00

Tout public

Départ Square de la Doua, angle boulevard du 11 novembre 1918 et avenue Claude Bernard, Villeurbanne

D'autres balades sont proposées en septembre et octobre.

Informations complémentaires

- https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/balade-urbaine-la-doua-lieux-communs-2/

-

La Doua, angle boulevard du 11 novembre 1918 et avenue Claude Bernard, Villeurbanne

Mots clés

Derniers évènements

32e édition du festival Un Doua de Jazz

Du 01 au 11 oct

Vie de campus

Que font nos étudiants cet été ?

Les dernières copies sont rendues et les turnes vidées de leurs habitants ; le campus est désormais déserté par les 6 000 étudiants qui le parcourent quotidiennement durant l’année. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs étudiants de l’INSA Lyon pour leur poser la question suivante : « qu’est-ce que vous faites pour les vacances ? ». Au programme : recherche de sens, volonté de réduire son impact environnemental et belles rencontres.

Noëlie vient de passer son échange Erasmus à Trondheim, en Norvège. Étudiante en 4e année de génie énergétique et environnement, elle n’a pas souhaité prendre l’avion pour le trajet retour. Cette jeune fondeuse amatrice de vélo a profité de l’occasion pour vérifier l’adage qui prétend que le chemin est plus important que la destination. « Dès le 22 juillet, je rentrerai en France à vélo, en longeant la côte de la mer Baltique. Cette décision vise à réduire l’impact carbone total de mon échange universitaire, et est en lien avec le PassCarbone mis en place par notre département de formation qui nous incite à calculer notre empreinte sur l’environnement », explique Noëlie Maurin. Désireuse de donner un double sens à son voyage, elle souhaite également partager l’aide reçue sur sa route. « J’aimerais pouvoir transformer chaque coup de pouce en un don à l’association Solidarité Eau Sud qui agit pour le développement de l’accès à une eau de qualité. Ainsi, chaque repas, accueil, aide mécanique ou don financier permettra de soutenir les activités de l’association. » Noëlie a prévu d’arriver à destination en septembre prochain. Avec un calendrier plus large que celui dont elle aurait normalement besoin pour parcourir les 4 000 kilomètres qui la séparent de son arrivée, elle prendra le temps d’aller à la rencontre des gens et espère pouvoir mener des échanges sur les enjeux liés à l’eau.

Noëlie Maurin rentrera de son échange Erasmus à vélo dès le 22 juillet.

Malgré les fortes chaleurs, il semblerait que le trajet « actif » ait le vent en poupe cet été. Dimitri Lazarević, Walid Da Costa, Antoine Sermet, Maximilien Tessier et Benjamin Marre ont eux aussi été séduits par l’idée de la traversée à faible impact. Avec leur projet intitulé « la course pour le climat », les élèves-ingénieurs ont traversé la France, de Lyon à Paris, avec une ambition : militer pour la nécessité de changer de modèle de société tout en présentant des alternatives de vie durables et souhaitables pour l’avenir de la planète. Dès le 20 juin, le petit peloton de coureurs et cyclistes, a pris le temps du voyage pour aiguiser ses réflexions personnelles et collectives sur la question du climat. « Sur le trajet, nous avons été accueillis par des mairies, des campings et des particuliers sensibles à notre cause. Ce fut l’occasion de dialoguer mais aussi de réfléchir à nos perceptions et nos ressentis sur le sujet. Nous avons publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux qui font office de carnets de voyage, où l’on aborde autant nos petites galères techniques que des vrais sujets de fond. Cela nous a permis de partager les idées associées à notre aventure plus largement possible », explique Dimitri Lazarevic, porteur du projet. Rejoints par d’autres courageuses et courageux sur le trajet, les étudiants de génie civil et urbanisme sont arrivés 17 jours plus tard à la capitale, accueillis par la directrice de l’Académie du Climat et un adjoint à la mairie de Paris chargé de l’écologie et de l’énergie.

L’équipe étudiante de la « course pour le climat » arrivée

à Souppes sur Loing (Seine-et-Marne) pour leur 14e étape.

Pour les basketteuses de l’INSA Lyon, l’été 2022 sera l’occasion d’enfin participer aux EUSA Games 2022, en Pologne, une compétition reportée depuis la crise sanitaire. Qualifiées en 2019, les joueuses, vice-championnes de France de basket universitaire, n’avaient pas encore eu l’occasion d’affronter leurs homologues européennes. Leur coach et directrice du centre des sports de l’INSA Lyon, Caroline Bessac est admirative et fière de son équipe. « Notre école peut compter sur de nombreux champions en sport individuel mais il est assez rare qu’une équipe soit qualifiée à un tel niveau de compétition en sport collectif. Pour se hisser à cette qualification, nous avons dû nous mesurer à des équipes universitaires de grande taille. Malgré la crise sanitaire, la situation internationale et l’évolution des parcours personnels de chacune, nous avons réussi à nous retrouver à Lodz. Désormais, l’objectif est d’aller le plus loin possible dans la compétition. » Objectif : championnes de l’EUSA 2022 donc, pour les basketteuses insaliennes qui espèrent pouvoir fêter leur victoire à leur retour sur le campus insalien, après le 31 juillet.

L’équipe de basket féminin lors d'un stage de préparation physique aux Saisies.

Côté campus, Ariane Desclaux, élève-ingénieure en 4e année de génie industriel, a décidé de consacrer une partie de son été à accueillir ses nouveaux camarades arrivant à l’INSA. Coordinatrice des écoles d’été, elle veillera durant le mois d’août à ce que chacun des nouveaux arrivants soit bien installé. « Je devrais m’assurer que tout soit prêt, que tout le monde ait les bonnes infos et qu’aucun détail ne soit négligé ! », explique-t-elle. L’école d’été accueillera ainsi les étudiants étrangers, les élèves de la formation active en sciences et les admis directs en deuxième année. En journée, des cours de FLE pour les étudiants internationaux, des mathématiques, des sciences élargies et un module « diversité ». « En plus de ce programme pédagogique, les équipes du BdE proposeront une activité chaque soir et week-end. Du sport, des jeux de société, des quizz, des buffets, des séjours à thèmes… L’idée est de ne laisser personne de côté, tout en faisant vivre le campus souvent vide à cette époque de l’année ». Ce job étudiant a un sens tout particulier pour Ariane, qui originaire de l’île de la Réunion, se souvient de ses premières semaines à l’INSA Lyon. « J’ai moi-même eu l’occasion de participer à l’école d’été lorsque je suis arrivée sur le campus alors je sais ce que c’est que d’arriver pour plusieurs années dans un endroit qui se trouve loin de chez soi ! Je veux faire au mieux pour que chacun se sente bien dans son nouvel environnement et puisse attaquer la rentrée en beauté », conclut Ariane.

L’école d’été de l’année 2021-2022

Vie de campus

L'énigmatique cure-dent

Haut de quelques mètres, le monument monolithe de béton trône aux abords de l’avenue Albert Einstein. Élevé au début des années 1960, il marquait l’ancienne entrée principale du campus de l’INSA Lyon.

Aujourd’hui, les yeux se lèvent peu jusqu’à la jonction de ses trois faces grises. Peu de regards se posent également sur la plaque commémorative à son pied. De nos jours, le « cure-dent » semble ne récolter que quelques pas de côté voulant l’éviter tant il est posé là, en plein milieu du chemin. Pourtant, la pyramide allongée en béton armé a longtemps revêtu une symbolique pour les quelques quarante premières promotions d’élèves-ingénieurs. De ses trois faces, aucune n’a jamais vraiment délivrée d’explication sur la raison de son existence. En voici peut-être une.

Le bloc de béton mystérieux

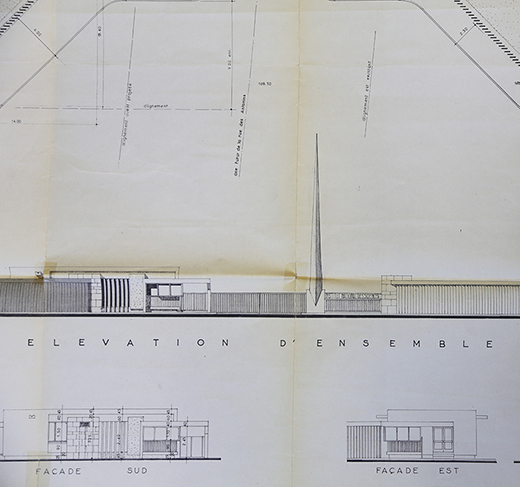

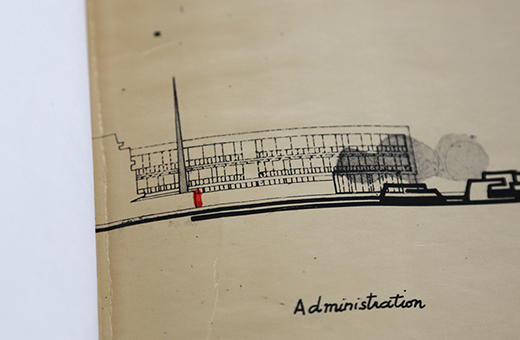

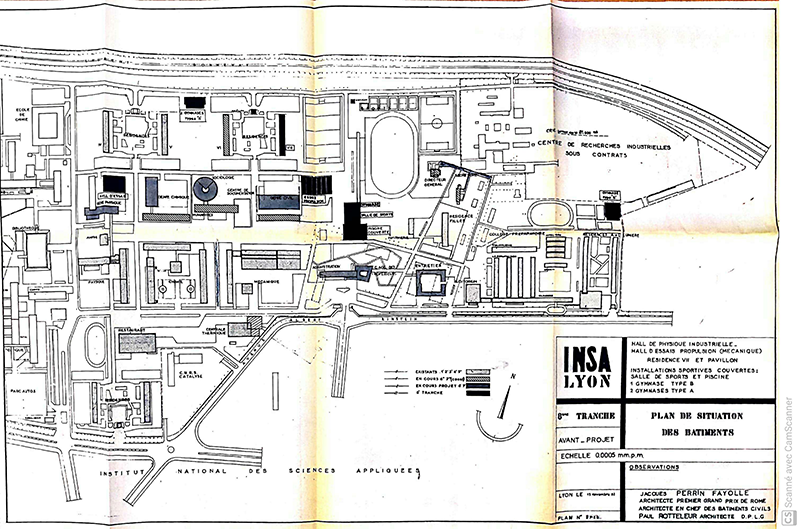

Il existe peu de traces d’archives traitant de la pyramide insalienne. Elle apparaît sur les plans de l’architecte Jacques Perrin Fayolle pour la première fois en 1962, à l’occasion de la 6e tranche1 des travaux de l’école. Là où il est aisé de retrouver des archives administratives sur la construction des éléments du campus, la « flèche-signal » semble être sortie de terre presque miraculeusement. Quant à sa dénomination, elle est multiple. « Ah oui ! Vous voulez parler de l’obélisque ? », s’exclame Francis Maupas, lorsqu’on l’interroge sur le sujet. Personnel de l’INSA pendant plus de cinquante ans, il a connu les débuts de la pyramide allongée lorsqu’elle marquait l’entrée principale du campus, fermée par un portail à son époque. « Les étudiants appelaient ça le cure-dent. Je ne sais plus vraiment quel était le nom officiel tant ce pseudonyme a été repris. » À l’arrivée du tramway sur le campus, les barrières sont tombées, mais le monolithe est resté, reculé de quelques mètres pour laisser passer les rails. « Ça allait avec l’entrée, mais aujourd’hui, je trouve qu’il n’a plus trop de sens, c’est un peu dommage », ajoute Francis.

Plan d’architecte daté de 1962 (archives INSA Lyon)

Un emblème pour « les anciens »

Qu’on le nomme « cure-dent », « pyramide », « flèche-signal » ou même « le truc devant l’entrée », l’obélisque insalienne n’est pas totalement vide de sens pour une bonne partie des ingénieurs diplômés. « Je n’ai pas l’impression qu’on la considérait comme un emblème à mon époque, mais je me souviens que lorsque les étudiants se sont emparés du rhinocéros de la pelouse des Humanités pour représenter l’école, les premières promotions avaient réclamé le cure-dent ! », s’amuse Michel Magnin, diplômé de 1969. Unique, spéciale, bizarre… La flèche-signal avait-elle été imaginée pour être un emblème ? Quelle symbolique Jacques Perrin Fayolle avait-il souhaité porter à travers ce bloc de béton ?

L’intégration des arts

Parmi les quelques documents d’archives mentionnant l’obélisque, un carnet de Perrin Fayolle laisse sous-entendre la vocation artistique de l’édifice. Compilé en deux tomes intitulés « l’Intégration des Arts », le document de l’architecte présente différents projets à destination du campus de l’INSA Lyon. Une partie des travaux, inscrits dans la procédure de décoration des constructions publiques, communément appelée « 1 % artistique2 », a ainsi été soumise à une intégration d’œuvres artistiques. La volonté est ainsi résumée dans les carnets de l’architecte lyonnais : « l’idée directrice a été la recherche de la mise en contact permanent de l’étudiant avec l’émotion artistique en faisant participer intimement les différentes formes de l’art avec la vie pédagogique elle-même par leur localisation et le choix des sujets ». Parmi la longue liste de projets proposés pour répondre à cette ambition : la « flèche-signal ». Cependant, hormis une photo de l’entrée de l’école surplombée du cure-dent, aucune mention n’est faite sur l’intention et l’explication de l’œuvre.

Extrait du cahier « Intégration des arts » de l’agence de Jacques Perrin Fayolle (archives INSA Lyon)

Une base triangulaire équilatérale

Parmi les histoires recueillies à propos de la pyramide de béton, il y a celle du Pr. Jean Bacot. Diplômé de l’INSA en 1962, il s’est remémoré une rencontre faite au Cameroun. Un homme lui avait confié, à 5 000 kilomètres de Lyon, la symbolique cachée du « cure-dent ». « J’étais à Yaoundé dans le cadre d’une coopération civile à l’ENSP 3 et il y avait cet architecte, un certain Christophe dont j’ai oublié le nom qui travaillait pour ou avec l’agence de Perrin Fayolle. Il m’avait expliqué la genèse de cet emblème placé à l’entrée de l’institut dont il avait été chargé. Jacques Perrin Fayolle voulait qu’il reflète le principe de l’ingénieur humaniste selon Gaston Berger. Les trois faces du cure-dent pouvaient ainsi représenter la formation basée sur trois groupes de disciplines : les sciences de l’ingénieur, les sciences exactes et les Humanités », explique Jean Bacot. « Cela expliquerait la base triangulaire équilatérale. L’élévation verticale vers le ciel représenterait l’apprentissage jusqu’à la fusion en un point qui symboliserait l’intégration des trois groupes de disciplines et la fin des études d’ingénieur », ajoute l'ingénieur.

S’il fallait donc répondre au questionnement posé plus haut, cette explication – tout à fait plausible - l’affirme : le « cure-dent » avait certainement été imaginé à l’origine, comme un emblème.

Un cure-dent qui n’a pas dévoilé tous ses secrets

Qu’il reste un emblème pour celles et ceux qui ont connu le campus à huis clos ou qu’il ne représente qu’un bout de béton élevé de quelques mètres pour les plus jeunes, le « cure-dent » est une allégorie du temps qui passe : à chaque époque ses symboles. Il faudra cependant que les générations qui viennent lui portent une attention particulière en 2050 pour qu’il révèle l’un de ses derniers secrets : une attention reçue à l’occasion des 50 ans de l’école. Plantée à son pied4, une petite boîte remplie de lettres, d’objets et de mots d’insaliens, témoignages d’un temps destinés au futur.

La flèche-signal, ou cure-dent en 2020

---------------------

[1] La construction de l’INSA a été entreprise par tranche de travaux successives correspondant à des autorisations de programmes et de crédit annuels.

[2] Le « 1% artistique » est une procédure spécifique de commande d’œuvres à des artistes qui s'impose à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales depuis 1951. Source : culture.gouv.fr

[3] École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé

[4] À l’occasion de l’année anniversaire de l’INSA Lyon en 2007, une capsule temporelle a été déposée au pied de l’obélisque.

Vie de campus

Les 24 heures de l’INSA : 50 ans de courses

L’ambiance folle de son festival musical a dépassé les frontières du campus de La Doua il y a bien des années. Les 24 heures de l’INSA, dont les courses, concerts, animations accueillent près de 10 000 personnes par soir, chaque année, sont nées d’un pari lancé entre des élèves-ingénieurs : qui fera le plus grand nombre de tours à vélo entre les résidences A et B, en 24 heures ? C’était il y a tout juste 50 ans.

« Pourquoi les 24h sont-elles devenues aussi populaires ? », questionne réthoriquement Raymond Hamelin, directeur de l’INSA de 1974 à 1991 dans un courrier de remerciements 1 adressé au bureau étudiant organisateur. « Sans doute parce que l’effort demandé aux concurrents n’est pas banal et que l’exploit sportif fascine. Sans doute aussi parce qu’autour de la course cycliste s’est développée année après année, un folklore sympathique où chacun trouve plaisir et détente. (…) Merci aux coureurs qui perpétuent une tradition déjà longue dans laquelle l’INSA aime se retrouver : effort et humour. »

L’idée naît d’un pari un peu fou entre quelques élèves-ingénieurs de l’INSA Lyon : tourner à bicyclette pendant 24 heures, autour des résidences A et B. Dans les cartons d’archivage, entre quelques courriers et dossiers de sécurité datés, on relève la toute première trace de la naissance administrative de la course. En 1972, quelques jours avant le premier coup de sifflet de la compétition, Jean-Claude M., Claude M. et Jean-Paul K. adressaient une lettre poliment manuscrite au secrétaire général de l’établissement avec un objectif affiché : « Nous proposons d’organiser une course cycliste (…) pour créer une ambiance sympathique et clore l’année scolaire ». Il n’est nul besoin de préciser pour la suite de l’histoire que l’objectif de sympathie avait été rempli : l’enthousiasme de la première édition est si fort que la compétition « mi- compétitive, mi- folklorique » est reconduite l’année suivante, signant les prémices de celles que l’on appelle communément, « les 24 ».

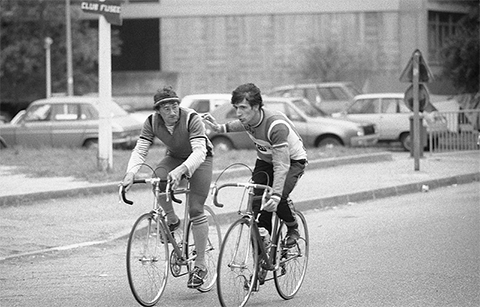

La « course sérieuse » dans les années 1980 (Fonds d’archives personnel de C. Olagnon)

Dès lors, le règlement pose les conditions : la course d’endurance prend place sur un circuit de 3 kilomètres et le but est de faire le plus grand nombre de tours de piste à vélo, sur les heures imparties. Sur le terrain plat du campus de La Doua, les « concurrents » avancent en équipe ou en solitaire, sur leur propre matériel roulant. Le classement est alors fait sur différentes catégories : « les sérieux », « les vétérans », « les folklos », « les tandems » et « les solitaires ».

La « course folklo » dans les années 1980 (fonds d’archives personnel de C. Olagnon)

La « course sérieuse », reste donc l’originale, celle que l’on parcourt pour gagner. Par opposition, « la course folklorique » est celle pour ceux qui, à la performance kilométrique, préfèrent l’originalité vestimentaire et les élucubrations créatives. Dans un article en 1985, Lyon Matin décrivait la scène dont un reporter local avait certainement été témoin la veille : « engins bizarroïdes, mus par la seule force musculaire, telle est la définition de ces véhicules issus tout droit de l’imagination de bricoleurs talentueux 2 ». C’est ainsi que baignoires et autres télécabines de skis sur roues arpentaient les rues du campus transformées pour l’occasion. Les « concurrents folklos » étaient-ils aussi endurants que les « cyclistes sérieux » ? Aucune archive documentaire n’a pu l’affirmer jusqu’ici, mais il est une certitude que les membres des deux camps livrent, encore aujourd’hui autant de gouttes de sueurs, expérimentent quelques inévitables gamelles et reçoivent les vigoureux encouragements de la part des spectateurs étudiants et villeurbannais présents le long de la ligne. Un peu plus tard, les courses se diversifient : course à pied, triathlon, roller ou même natation. Tout est prétexte à la compétition pourvu qu’elle soit de bonne guerre.

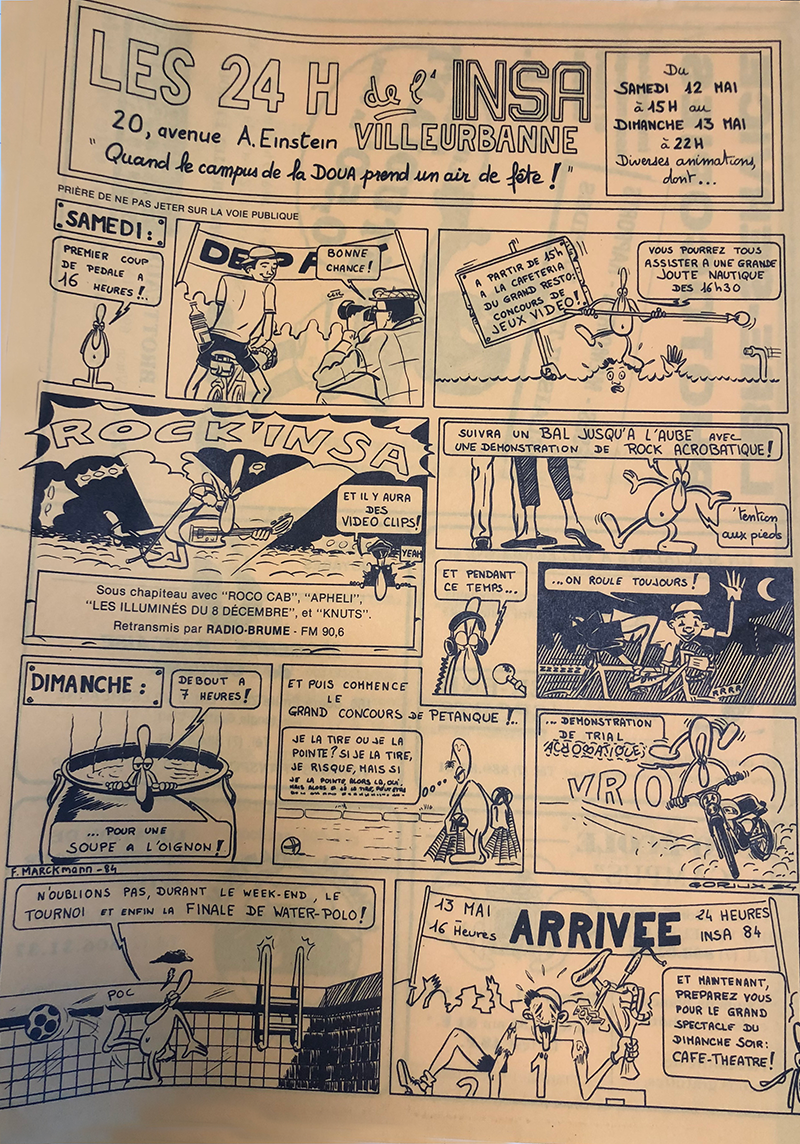

Tract publicitaire des 24 heures de l’INSA Lyon de 1984 (Fonds d’archives de l’INSA Lyon)

Le sens de la fête. Dans un journal de bord rédigé par un étudiant dans les années 1980, il est décrit3 : « la course sert de prétexte à de nombreuses autres activités, comme des tournois de water-polo, du rugby, des joutes nautiques, mais aussi des concerts de jazz et de rock qui viennent animer le campus. (…) Il y a même des concours de danse pour gagner une bouteille de mousseux. »

Parmi les animations destinées à soutenir les coureurs, chaque année a son lot d’activités : expositions, cinéma de plein air, concours de lancer d’œufs (1983), trial acrobatique (1984), soirée dansante au double mixte (années 1990), baptême de l’air en montgolfière ou descente en rappel (1991) ... La programmation n’avait de limites que l’imagination des élèves-ingénieurs, les moyens techniques de leur époque et l’inévitable accord préalable de l’administration de l’établissement. L’évènement « qui ne laisse pas de répit », a pourtant eu une animation récurrente, ayant eu de longues années de vie : la soupe à l’oignon servie le dimanche matin à 5 heures offrait de quoi réchauffer les cyclistes sérieux et les âmes -encore- éveillées.

La musique est intégrée à l’évènement dès les débuts en 1972, d’abord sur la ligne d’arrivée de la course et l’amphithéâtre de la Rotonde puis sur un podium et un chapiteau jusqu’en 1998 où les musiciens jouent désormais sur une scène métallique extérieure. Ce dernier dispositif de scène, doublé de la notoriété de la course et l’arrivée du tramway sur le campus en 2001, a certainement donné aux 24h, la tournure qu’on leur connaît aujourd’hui. Si l’esprit des courses toujours très présent, continue d’attirer des cyclistes avides de challenge, les 24 heures attirent un public de plus en plus nombreux et qui dépasse largement les frontières de l’INSA autant pour ses animations que ses concerts. Avec des têtes d’affiches importantes depuis le début des années 2000, chaque édition démontre une étonnante synergie mettant en phase les associations INSA, les administrations, les pouvoirs publics locaux et les entreprises partenaires. Les modalités d’organisation ont connu des évolutions mais le festival des 24 heures continue d’agir comme un outil d’ouverture du campus sur la ville ; Comme Lyon Matin l'a écrit en 1985 les 24 heures de l’INSA sont « l’un des rendez-vous les plus importants de l’année, aussi bien pour les étudiants que pour Villeurbanne ».

Le départ de la course des 24h en 2014 (M.B./Graines d’images)

Un véhicule de la course folklo 24h en 2019 (A.Dufeuil/Graines d’images)

La 47e édition des 24 heures de l’INSA se tiendra les 20, 21 et 22 mai sur le campus de La Doua à Villeurbanne.

La 47e édition des 24 heures de l’INSA se tiendra les 20, 21 et 22 mai sur le campus de La Doua à Villeurbanne. Programmation : https://www.24heures.org/artistes/

Concerts solidaires (gratuit)

Le dimanche 22 mai, les 24 heures de l’INSA, le Crédit Mutuel, le Ninkasi, l’association Un Doua de Jazz, la Fondation INSA Lyon et Habitat Humanisme vous proposent de groover solidaire à travers une programmation jazz. Cette soirée, au profit du Collectif de Solidarité Étudiante, permettra de récolter des dons pour lutter contre la précarité étudiante.

Plus d’informations : https://www.24heures.org/concert-solidaire/

[1] Courrier de Raymond Hamelin au « Club des 24 heures de l’INSA », en 1986. (Fonds d’archives de l’INSA Lyon)

[2] Lyon Matin, 9 mai 1985

[3] « Galère d’un journal de bord », note manuscrite reliée, écrite par un certain surnommé « Sancho ». Il explique que la note était dédiée à F. Maupas, alors son enseignant en psychologie (environ 1980). (Fonds d’archives de l’INSA Lyon)

Vie de campus

Biodiversité : le cas d’école du campus de La Doua

Une récente étude scientifique franco-américaine parue en janvier dans la revue scientifique Biological Reviews revient sur les chiffres faisant état des espèces animales et végétales éteintes. Là où l’union internationale pour la conservation de la nature recensait 0,4 % d’espèces disparues, le calcul ne permettait pas de mesurer la quantité réelle d’espèces en cours d’extinction ou éteintes sur notre planète, prenant en compte uniquement les espèces vertébrées. Avec les espèces non-vertébrées, il y aurait entre 7,5 et 13 % d’espèces disparues depuis l’an 1 500 dans le monde. Pourtant, la biodiversité en danger peine à être considérée. Alors que faire pour accélérer la prise de conscience, à l’échelle locale ? D’abord, mettre le nez dehors, observer et prendre le pouls de la nature environnante : les forêts ne poussent pas au même rythme que les buildings.

Quand l’évolution naturelle déraille

« La 6e extinction de masse ». Non, ça n’est pas le titre d’un énième blockbuster actuellement à l’affiche mais bien le nom donné pour décrire l’effondrement en cours de la biodiversité. Majoritairement causée par les activités humaines, la sixième extinction succéderait à celle qui aurait causé la disparition… des dinosaures. Cette fois, pas de « météorite ou de volcanisme exceptionnel1 », mais plusieurs causes d’origine humaine. Elles sont au nombre de cinq selon l’IPBES2 : changements d’usage des terres et de la mer, surexploitation des ressources naturelles et d’espèces sauvages, pollution des eaux, des sols et de l’air, propagation d’espèces exotiques envahissantes et changement climatique. Toutes ces activités et phénomènes entraînent destructions et fragmentations des habitats, animales et végétales, avec une rapidité défiant les précédentes.

Si le scénario fait froid dans le dos, la crise de la biodiversité peine à être comprise, encore dans les coulisses lorsque la crise climatique prend le devant de la scène et ce, malgré l’interconnexion des deux urgences : le dérèglement climatique aggrave l’érosion de la biodiversité et la destruction du vivant accélère le réchauffement climatique. Est-ce par rationalisme moderne que nous feignons de ne pas comprendre pourquoi la crise de la biodiversité nous concerne nous, êtres humains ?

Campus de La Doua, avril 2020

Lorsque l’on vit en ville, il semble plus facile d’oublier le lien à la nature, pourtant même en zone urbaine, il existe une biodiversité à protéger. Avec ses 100 hectares, le campus de La Doua est idéalement situé entre le Parc de la Tête d’Or, le Parc de la Feyssine et du Grand Large. Il constitue un bon observatoire dans la zone périurbaine lyonnaise, qui ravit d’ailleurs les membres de l’association Aelbo3. « Depuis quelques années, nous travaillons à recenser la faune et la flore du campus, avec l’aide des étudiants passionnés de biologie. Le principe est simple : à travers une application en ligne, chaque usager peut participer à inscrire les espèces qu’il a observées sur le campus. C’est un inventaire précieux pour mesurer l’état de santé de la biodiversité de notre campus. », explique Loïs Guillot directrice du service interuniversitaire du domaine de la Doua (SIDD).

Arrivée en 2013, elle a vu plusieurs espèces animales et végétales protégées s’installer à nouveau sur le campus. « Nous avons tenté de multiplier les habitats naturels grâce à une méthode de gestion raisonnée et adaptée aux usages qui porte déjà ses fruits. Nous avons par exemple observé l’installation de faucons crécerelle, des rapaces dont le développement est en régression. Côté végétal, des zones de prairies ont permis l’accueil d’insectes pollinisateurs et ont engendré la réintroduction de nouvelles espèces d’orchidées sauvages sur le site. Nous sommes passés de 2 à 8 espèces différentes en l’espace de neuf ans ; c’est pour moi un bon indicateur de la diversité du milieu du campus. Il faut continuer », explique Loïs.

User des petites habitudes pour faire prendre conscience

Sur le terrain et au quotidien, c’est un rôle de funambule que joue l’équipe du SIDD pour s’adapter aux habitudes des usagers du campus et préserver les espaces pour la biodiversité. « Il faut trouver le bon équilibre entre le déploiement de refuges naturels et devancer les habitudes de déplacement des usagers. Mais souvent, trop souvent, on ne peut rien contre la personne pressée qui piétine ces espaces, sans savoir que son passage a des conséquences », ajoute la directrice du SIDD.

La communication et la sensibilisation, si elles sont des outils puissants pour faire changer les mauvaises habitudes, ne sont pas toujours simples à déployer. « Je ne voudrais pas que l’on comprenne que l’on va sauver la planète juste en évitant de piétiner les espaces, non. La biodiversité se cache partout, il ne s’agit pas seulement du moineau ou du hérisson qui trouvent refuge dans le fond de votre jardin. La biodiversité sont des écosystèmes dont nous faisons partie, et s’il tombe, nous tombons avec lui. C’est un système dont l’ampleur des conséquences sont difficiles à percevoir, mais faire comprendre que passer par un chemin de traverse pour aller plus vite peut empêcher les futurs arbustes de pousser, et donc d’amener les insectes qui feront évoluer les écosystèmes… Et ainsi de suite. Pareil pour ne pas jeter ses mégots et déchets par terre, ou cueillir des fleurs pour s’en faire un joli bouquet dans son bureau. C’est un mode de pensée global : nous partageons ces espaces avec d’autres espèces avec lesquelles il faut cohabiter, et même plus, dont il faut être reconnaissants. »

Reconnaissance, car la vie humaine lui est intimement liée : nourriture, pharmacopée, air pur… Une fois compris, les mécanismes valent mille chiffres alarmistes. « C’est d’ailleurs ce que nous essayons de transmettre lors de nos projets auprès des étudiants de génie énergétique et environnement avec les projets POLLEN. C'est une question à laquelle il est nécessaire de sensibiliser nos élèves-ingénieurs, au même titre que la question climatique ou l’épuisement des ressources qui seront abordés dans les nouveaux objectifs du chantier de l’évolution de la formation INSA. Peut-être que l'observation serait une bonne entrée en matière pour s'approprier le sujet. D’ailleurs, je crois que c’est aussi une façon de reprendre confiance et espoir face à ces constats difficiles. La première leçon est peut-être là : l’activité de la nature n’a pas le même rythme que nous, elle prend du temps. Pourtant, c’est elle qui bat la mesure de la grande symphonie de la vie », conclut Loïs.

1 Source : CNRS

2 La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques est un groupe international d'experts sur la biodiversité. Elle a été créé en 2012.

3 Association des étudiants de Lyon en Biologie des organismes de l’Université Lyon 1

4 Faucon crécerelle nicheur à Lyon et Villeurbanne

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 7 - 29 juin 2022

Vie de campus

Souvenirs de curieux amphis

Les amphithéâtres emblématiques de l’INSA, hauts lieux du modèle pédagogique de l’école, ont vu défiler des dizaines de générations d’élèves et ont été le théâtre de nombreuses expériences originales. Entre les ébouriffantes leçons d’enseignants inspirés, les nuits du cinéma, ou encore les exploits en roller sur les toits, leurs murs et leurs toits servent bien plus que la seule formation des esprits.

Construits entre 1957 et 1964, ces trois édifices atypiques prennent le nom des fondateurs de l’école et de grandes figures scientifiques : Jean Capelle, Gaston Berger, Marc Seguin et Laura Bassi1. En les concevant, Jacques Perrin-Fayolle, architecte du campus, souhaite « que les étudiants entourent au plus près les conférenciers dans une configuration visuelle et acoustique extrêmement favorable ». Ils affichent alors d’impressionnants volumes intérieurs, de grandes capacités d’accueil et une qualité acoustique particulièrement remarquable. Avec leur construction en étoile, excepté l’amphi Capelle, et leurs toits formés par de grandes ailes inclinées, ces amphithéâtres en béton coulé se distinguent du reste des édifices rectilignes du campus de la Doua, marquant les esprits des visiteurs.

Ces curieux amphithéâtres font travailler l’imagination des insaliens qui, lorsqu’on les interroge sur ce à quoi ils leur font penser, citent volontiers : « le tricorne de Bonaparte », ou encore « des vaisseaux spatiaux ». Pour d’autres, plus solennels sans doute, les amphithéâtres ne sont pas sans rappeler la plastique des églises érigées dans les années 1950 et 1960. Et ils ont plutôt raison de s’y référer car loin de vouloir donner une dimension mystique à ces édifices, l’architecte s’est effectivement inspiré de l’une des œuvres du Corbusier, un de ses maîtres-à-penser, avec la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp et le Pavillon Philips.

Amphithéâtre Laura Bassi (2021)

Du toit comme half-pipe

Leur architecture originale n’a pas manqué d’inspirer certains insaliens qui y ont vu une occasion sans pareille de faire parler leur ingéniosité. Un ancien élève se souvient ainsi qu’au début des années 2000, à défaut qu’une desserte en tramway n’atteigne alors pas le campus, les rollers étaient un moyen de locomotion efficace et abordable pour naviguer sur le campus de la Doua. Les toits de ces amphis en double courbure constituaient des rampes idéales pour s’essayer à quelques tricks2 sur patins. Le jeu aura pourtant été de courte durée, tant la performance du rider est venue à bout de la patience des étudiants qui tentaient de suivre le cours qui se déroulaient sous ses roues. « Les vibrations des patins sur le toit étaient telles que le vacarme que cela générait rendait inaudible le cours qui se déroulait dans l’amphi », se souvient Julian, diplômé du département génie électrique. Heureusement, les équipements sportifs et de loisirs « officiels » du campus étaient assez nombreux et intéressants pour que le rider se rabatte sur eux : « C’est d’ailleurs la qualité de ces équipements qui, à l’époque, m’avait poussé à choisir l’INSA Lyon », tient-il à préciser.

Amphithéâtre Laura Bassi

… aux bancs cirés …

Sous leur toiture cintrée, les amphithéâtres accueillent le cœur pédagogique de l’école : des séries de gradins en arcs courbés prévus pour plusieurs centaines d’élèves-ingénieurs qui s’évertuent à remplir leur devoir d’assiduité, vendredis matin compris, quitte à s’armer d’un coude comme pilier de tête un peu lourde. Assis de longues heures durant, les insaliens usent donc leurs fonds de culottes sur des bancs prévus pour résister à l’épreuve du temps : très rigides, donc. Élève au début des années 1990, Nicolas Gaillard, diplômé de l’INSA et désormais directeur général adjoint des services de son école, se « souvient du mal de fesses qu’une nuit du cinéma, assis six heures de suite dans l’amphi Capelle » avait réveillé en lui.

Ceci étant, les heures ne défilent pas de la même manière selon que les élèves se mesurent à des leçons assommantes ou à des conférenciers passionnés. Quelques témoignages se rejoignent d’ailleurs pour rendre hommage à ces professeurs qui savaient captiver et faire oublier la raideur des assises : Antoine et Fabien, élèves entre 2006 et 2011, évoquent ainsi « le cas singulier de Daniel Babot professeur passionné et passionnant, qui, digne d’un grand acteur de théâtre, proposait des récitals envoûtants sur les innovations de la physique nucléaire. L’un de nos plus beaux souvenirs en amphi à l’INSA ! », précisent-ils. Parfois, la forme des toits servaient à mettre en image la définition du parabolïde hyperbolique lors des leçons de géométrie. Les souvenirs échappent à l’usure du temps dès lors qu’ils ont participé à la formation de nos esprits ; certaines générations se rappelleront ainsi longtemps des assemblées générales, et de leur formation à l’esprit critique, que ces amphithéâtres leur ont permis de tenir.

… jusqu’au printemps étudiant…

Mai 68, les étudiants de l’INSA entrent en grève promptement et font de la Doua un des centres de la révolte étudiante lyonnaise3. Les amphis s’emplissent d’insaliens pendant les assemblées générales, les piquets de grève s’y dressent et le printemps étudiant lyonnais s’étend depuis le campus de la Doua jusqu’aux autres sites universitaires de la ville. On peut lire dans un article du Monde : « Un groupe d’élèves de l’Institut national des sciences appliquées a bloqué ce samedi 11 mai au matin à 8 heures la faculté de droit et le rectorat de l’université de Lyon au centre de la ville, sur la rive gauche du Rhône. » Les cortèges insaliens, qui ont participés à faire de mai 68 le plus grand mouvement de revendications et de révoltes étudiantes du siècle dernier, se sont donc constitués à partir des débats qui se sont déroulés dans les amphis de l’école. Le printemps étudiant a participé, à sa manière, à faire de ces amphithéâtres bien plus que de simples salles de cours.

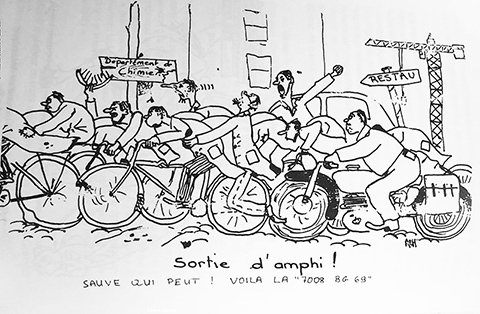

À midi, la ruée vers le restaurant (un véhicule est nécessaire

pour franchir les distances sur le campus en plein chantier)

Boirel, René, L’avènement de l’Institut National des Sciences Appliquées, Lyon, 1983.

Bien plus que de simples amphis

« L’architecture, c’est ce qui fait les belles ruines », exprimait astucieusement l’architecte Auguste Perret. Si le campus est encore à mille lieues de l’état de vestige, l’amphi Capelle, dont la capacité avoisinait les 1000 places, a bien frôlé la catastrophe, en 2017, après avoir subi un important incendie. L’édifice, qui a vu passer soixante générations d’insaliens pour leur rentrée, reste porte close le temps d’être réhabilité. Les autres, abîmés dans une moindre mesure, par le temps et les coups de crayon, se refont aussi une beauté. C’est à l’intérieur que ça se passe : couloirs de circulation, mobilier, parois, isolation, matériel technique… Dehors, si les parkings adjacents ont disparu au même titre que certaines passerelles qui masquaient les édifices, la carapace des amphis n’a pas bougé, au contraire. « L’école a voulu les rendre plus visibles encore et valoriser leurs alentours, sans porter atteinte à l’œuvre de Perrin-Fayolle », précise Nicolas Gaillard. « Nous avons aussi végétalisé leurs abords mais en bons ingénieurs, ce verdissement ne poursuit pas qu’une fonction esthétique. Il sert aussi à l’infiltration des eaux pluviales et à la création de nouveaux espaces de vie pour les élèves, comme le théâtre de verdure derrière Laura Bassi ».

Les silhouettes des amphis ne perdront donc rien de leur tortuosité et la communauté INSA continuera de se référer à ces « vaisseaux » de Fayolle, qui distinguent le caractère novateur du modèle de formation insalien.

[1] Anciennement Lespinasse

[2] : Figures acrobatiques

[3] Mathieu Garabedian (2020), « Le Petit livre de l'INSA Lyon », BDE - INSA de Lyon, 153 p.

INSA Lyon

Perrin-Fayolle, l’architecte qui a inscrit l'INSA Lyon dans la modernité

Entre les monolithes de béton et les toits-terrasse, la singularité architecturale du campus de La Doua a marqué des générations de diplômés de l’INSA Lyon. En le concevant comme une petite ville dans la grande, son architecte Jacques Perrin-Fayolle a participé au développement d’un véritable sentiment d’appartenance pour les étudiants et les personnels. Une exposition, La fabrique de l’esprit de Jacques Perrin-Fayolle, lui est consacrée et est visible jusqu’au 15 octobre à la Bibliothèque Marie Curie et dans la Galerie du centre des Humanités de l’INSA.

Architecte étonnamment méconnu, Jacques Perrin-Fayolle (1920-1990) a marqué les paysages urbains lyonnais d’une œuvre prolifique. Parmi ses créations emblématiques dans l’agglomération : la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, l’hôtel Sofitel sur le quai Gailleton, une partie du quartier du Tonkin, l’école centrale de Lyon à Ecully, ou encore l’école nationale des travaux publics de l'État à Vaulx-en-Velin. Mais son œuvre la plus emblématique reste la construction du campus de la Doua, à commencer par les 43 hectares dévolus à l’INSA Lyon, un chef-d'œuvre moderniste et fonctionnel.

Béton, monolithes et préfas : la marque fonctionnelle et intemporelle du campus

Les matériaux, les formes et l’agencement des édifices du campus sont caractérisés par les impératifs que la période d’après-guerre imposait. Dans les années 50, l’heure est à la reconstruction et à l’essor industriel et scientifique du pays. Le gouvernement d’alors souhaite former des dizaines de milliers d’ingénieurs pour accompagner le mouvement. Le projet de Perrin-Fayolle pour l’INSA se réalise donc dans l’urgence. Il est encouragé par le besoin de rationaliser les coûts, les matières ainsi que l’énergie dans de grands ensembles fonctionnels. C’est ce qui explique l’utilisation massive du béton et des structures préfabriquées sur cet ancien camp militaire. Le chantier de la Doua est d’ailleurs précurseur et significatif du passage d’une production artisanale de l’architecture à des procédés industriels. L’ensemble des éléments de second œuvre, comme les portes, ou les panneaux de façade, sont préfabriqués et assemblés directement sur le chantier pour répondre à la nécessité d’une exécution rapide pour l’accueil de la toute première promotion d’étudiants : à peine 7 mois se sont écoulés entre la loi de création de l’INSA du 18 mars 1957 et la rentrée étudiante, l’automne suivant.

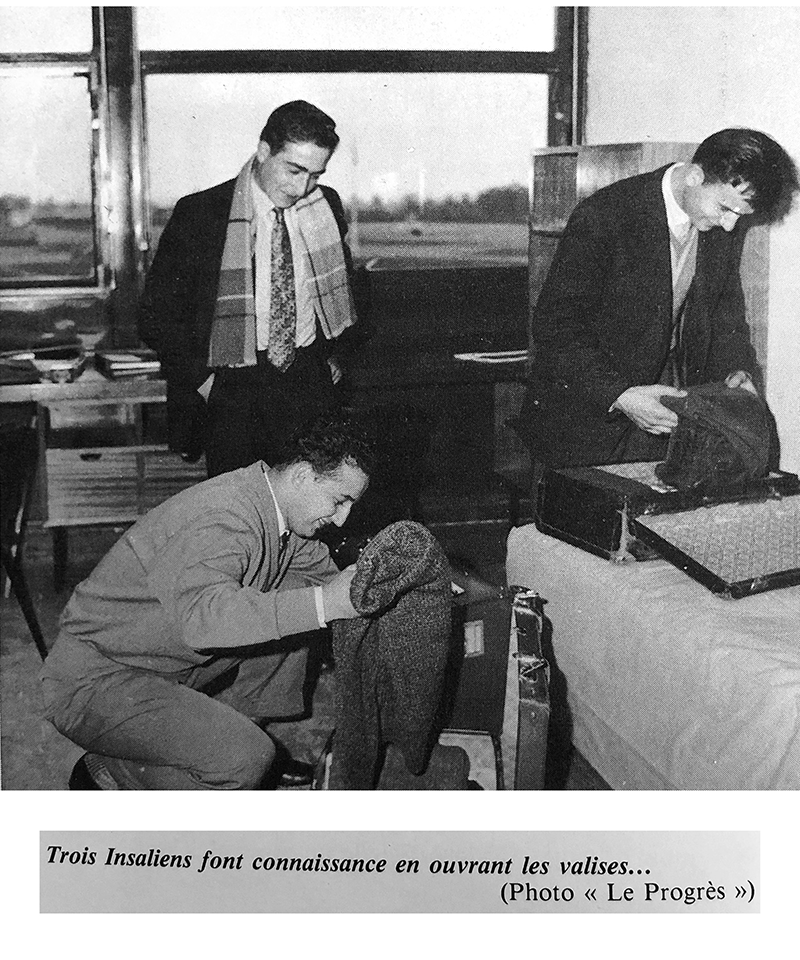

À l’INSA Lyon, l’architecture n’est donc pas tant au service de la séduction que de la formation des esprits. Le collectif et l’innovation sont favorisés par l’organisation géométrique de la cité, le dialogue des bâtiments entre eux, et la dissociation circulations piétonnes et routières. Tout est imaginé pour faciliter « l’autodiscipline » des insaliens et la vie communautaire, à commencer par les résidences, organisées « par groupe de famille de douze étudiants » qui participent grandement à l’animation du campus et au renforcement de l’esprit INSA.

Le souffle de Caracas et des universités anglo-saxonnes

Pour comprendre d’où provient l’esprit que Perrin-Fayolle a souhaité insuffler au campus, il faut se plonger dans ses nombreux voyages et sa passion pour les créations de ses contemporains associés au mouvement architectural moderne1. La cité universitaire de Caracas, de l'architecte vénézuélien Carlos Raúl Villanueva, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, l’a ainsi particulièrement inspiré pour la conception du campus de l’INSA. Tout comme celui de Caracas, le site universitaire de la Doua regroupe de nombreux bâtiments et fonctions que le modernisme et les arts plastiques viennent mettre en valeur. On retrouve cette approche artistique dans les murs-sculptures en béton architectonique, comme la fresque de l’évolution, visible sur une centaine de mètres le long du bâtiment Darwin, ou encore dans l’originalité plastique des amphithéâtres insaliens, qui détonnent avec l’ensemble très géométrique du campus.

L’autre source d’inspiration pour Jacques Perrin-Fayolle se retrouve dans la composition des campus nord-américains, à savoir le soin apporté à la complémentarité des bâtiments entre eux, entre les logements, les salles de classe, l’administration, les restaurants, les laboratoires ou encore les espaces de loisir, au milieu de vastes espaces verts. Cette influence anglo-saxonne dans l’organisation de la cité universitaire villeurbannaise, a marqué plus de 60 générations d’élèves ingénieurs, qui ont bénéficié d’un cadre de vie propice à leur développement personnel, social et intellectuel. Si cette organisation en groupement autonome revêt un intérêt majeur pour développer l’esprit collectif des élèves, l’ouverture sur la ville et l’environnement immédiat du campus n’est pas pour autant écartée du modèle insalien.

L’autre source d’inspiration pour Jacques Perrin-Fayolle se retrouve dans la composition des campus nord-américains, à savoir le soin apporté à la complémentarité des bâtiments entre eux, entre les logements, les salles de classe, l’administration, les restaurants, les laboratoires ou encore les espaces de loisir, au milieu de vastes espaces verts. Cette influence anglo-saxonne dans l’organisation de la cité universitaire villeurbannaise, a marqué plus de 60 générations d’élèves ingénieurs, qui ont bénéficié d’un cadre de vie propice à leur développement personnel, social et intellectuel. Si cette organisation en groupement autonome revêt un intérêt majeur pour développer l’esprit collectif des élèves, l’ouverture sur la ville et l’environnement immédiat du campus n’est pas pour autant écartée du modèle insalien.

Rapprocher l’enseignement supérieur avec la société

Longtemps grillagé, le campus était séparé du tissu urbain pour favoriser l’indépendance et l’émancipation de ses usagers. À partir du nouveau millénaire, les barrières sont tombées en commençant par l’arrivée du tramway en 2001 et, l’année suivante, la création du parc de la Feyssine et l’invitation faite aux riverains de traverser le campus pour le rejoindre. L’organisation en autonomie n’est pas pour autant abandonnée, mais la possibilité est offerte à la population avoisinante de partager l’espace avec les étudiants et les personnels des établissements.

Cette perméabilité entre la ville et le campus s’inscrit dans un mouvement plus large de rapprochement entre l’enseignement supérieur et la société. Les universités et les grandes écoles se détachent de leurs dimensions impénétrables et proposent des espaces de partage avec le reste de la population. Les bibliothèques et les théâtres s’ouvrent à tous, les chercheurs vulgarisent les savoirs scientifiques, les formations intègrent des projets tutorés qui répondent aux problématiques du quartier ou de la métropole.

Les différentes opérations architecturales visant à décloisonner le campus auraient pu abîmer le projet initial de Perrin-Fayolle, mais il n’en est rien. 60 ans après sa conception, le projet architectural de la Doua reste encore très lisible.

Rénover sans renoncer à l’esprit de Perrin Fayolle

Le plan urbain n’a que très peu évolué et l’harmonie entre les bâtiments et la solidité de leurs fondations n’ont jamais fait défaut. Néanmoins, afin de répondre aux besoins d’une population estudiantine croissante, aux exigences d’une recherche de pointe et à la nécessaire réhabilitation d’équipements usés par le temps, l’INSA est engagé depuis 2008 dans un programme de rénovation du campus. Les travaux visent à faire gagner la cité universitaire en qualité de vie, en ouverture et en efficacité énergétique, tout en cultivant un dialogue avec l’œuvre et l’esprit originel de l’architecte.

Ce chantier aspire à répondre aux exigences que le nouveau siècle impose : proposer un cadre de travail respectueux de l’environnement, au service de la formation des esprits de demain. 60 ans plus tard, gageons que Jacques Perrin Fayolle n’aurait pas désavoué cette ambition.

Pour aller plus loin dans la découverte de la contribution de Jacques Perrin-Fayolle aux universités et grandes écoles lyonnaises, l’exposition « La fabrique de l’esprit de Jacques Perrin-Fayolle » est visible jusqu’au 15 octobre, dans le hall de la Bibliothèque Marie Curie et la Galerie du centre des Humanités.

Pour aller plus loin dans la découverte de la contribution de Jacques Perrin-Fayolle aux universités et grandes écoles lyonnaises, l’exposition « La fabrique de l’esprit de Jacques Perrin-Fayolle » est visible jusqu’au 15 octobre, dans le hall de la Bibliothèque Marie Curie et la Galerie du centre des Humanités.L’exposition « La fabrique de l’esprit de Jacques Perrin-Fayolle » a été initiée par l’école Centrale de Lyon, pilotée scientifiquement par l’ENSAL, en association avec l’INSA Lyon, l’ENTPE et l’Université de Lyon. Elle témoigne notamment des profondes mutations culturelles, architecturales, urbanistiques et techniques des années 1950-1970. L’exposition s’accompagne de l’ouvrage Jacques Perrin-Fayolle, écrit par Philippe Dufieux, professeur d’histoire de l’architecture à l’ENSAL (Presses universitaires de Lyon, 2020).

[1] L’architecture moderne (ou mouvement moderne) fait son apparition au début du 20e siècle et repose sur trois principes fondamentaux : des bâtiments très fonctionnels, un décor minimal, et l’utilisation de matériaux nouveaux (béton et acier). C’est aussi un mouvement qui résonne avec l’essor de l’industrie, et fait apparaître des éléments préfabriqués et standardisés dans la construction. Campus Sciences – Université Lyon 1.

Vie de campus

Forum des associations

Venez découvrir les associations de l'INSA Lyon sur la pelouse du département GCU

Que tu sois fan de sport, d’art, d’informatique, ou encore d’humanitaire, il y en aura pour tous les goûts !

Une occasion unique de découvrir la richesse et la diversité des associations étudiantes. Les membres actifs seront présents pour répondre à vos questions et vous parler de leur engagement.

En attendant, rendez-vous sur le Bot'INSA, le grand annuaire des associations INSAliennes (contact, permanences et événements).

Informations complémentaires

-

Pelouse GCU

Mots clés

Derniers évènements

32e édition du festival Un Doua de Jazz

Du 01 au 11 oct

Vie de campus

« La culture sert à tisser des liens »

Désormais parmi les 9 villes finalistes à candidater au dispositif « capitale française de la culture 2022 », Villeurbanne espère bien pouvoir remporter le nouveau label initié cette année par le ministère de la culture. Pour se démarquer, la ville présente un projet qui place la culture au plus près de ses habitants, dont 50 % sont des jeunes de moins de 30 ans. L’INSA Lyon, dont le modèle met un point d’honneur à développer la curiosité et l’ouverture d’esprit de ses élèves à travers un accès privilégié à l’art et à la culture, s’est naturellement engagé à soutenir la démarche. Stéphane Frioux, adjoint à la culture de la Mairie de Villeurbanne et Cécile Beaugiraud, responsable du service culturel de l’INSA Lyon, expliquent l’intention.

En quoi consiste le label « capitale française de la culture 2022 » ? Qu’attend la Ville de Villeurbanne de cette candidature ?

Stéphane Frioux : Villeurbanne fait partie des 9 villes finalistes candidates à ce label qui récompense les territoires engagés pour des politiques culturelles fortes. Ce dispositif vient d’être créé, donc il est évident que la première ville française à se voir honorée sera ainsi sous les feux des projecteurs médiatiques. Au-delà du million d’euros attribué à la ville lauréate, pour favoriser un événementiel exceptionnel en 2022, ce serait une reconnaissance pour toute la politique culturelle menée par la municipalité depuis près de 40 ans et de la qualité des structures qui l’accompagnent. Cette candidature est aussi l’occasion de proposer un projet structurant avec les jeunes villeurbannais, qui représentent la moitié de la population de la ville. Notre projet, « Place aux jeunes », consacre donc une place évidente à l’INSA qui apporte une importante valeur ajoutée à notre dossier, grâce à la qualité des projets conçus par le service culturel, les événements organisés par les associations étudiantes et la spécificité de ses filières arts-études.

Stéphane Frioux : Villeurbanne fait partie des 9 villes finalistes candidates à ce label qui récompense les territoires engagés pour des politiques culturelles fortes. Ce dispositif vient d’être créé, donc il est évident que la première ville française à se voir honorée sera ainsi sous les feux des projecteurs médiatiques. Au-delà du million d’euros attribué à la ville lauréate, pour favoriser un événementiel exceptionnel en 2022, ce serait une reconnaissance pour toute la politique culturelle menée par la municipalité depuis près de 40 ans et de la qualité des structures qui l’accompagnent. Cette candidature est aussi l’occasion de proposer un projet structurant avec les jeunes villeurbannais, qui représentent la moitié de la population de la ville. Notre projet, « Place aux jeunes », consacre donc une place évidente à l’INSA qui apporte une importante valeur ajoutée à notre dossier, grâce à la qualité des projets conçus par le service culturel, les événements organisés par les associations étudiantes et la spécificité de ses filières arts-études.

Comment l’INSA peut aider Villeurbanne à devenir capitale française de la culture 2022 ?

Cécile Beaugiraud : Nous souhaitons proposer plusieurs actions qui interrogent deux transitions actuellement au cœur de la stratégie d’établissement : la transition numérique et la transition écologique, environnementale et énergétique. L’idée est de travailler avec les forces vives qui composent notre communauté. Les acteurs culturels de l’INSA sont investis et nombreux. L’engagement de l’école dans cette candidature se concrétisera par des propositions de créations citoyennes. Un appel à projets en direction des étudiants, des associations et des enseignements sera proposé pour permettre à nos élèves d’être des ingénieurs artistes, citoyens engagés, médiateurs et spectateurs. Dès septembre 2021, nous engagerons des projets participatifs, jusqu’en 2023. Nous souhaitons par le biais de la culture mobiliser les enseignants et les chercheurs sur ces thématiques institutionnelles, également portées par notre ville. Cette candidature est déjà une formidable opportunité d’associer Villeurbanne et notre campus où la très belle énergie de la jeunesse résonne au quotidien.

Cécile Beaugiraud : Nous souhaitons proposer plusieurs actions qui interrogent deux transitions actuellement au cœur de la stratégie d’établissement : la transition numérique et la transition écologique, environnementale et énergétique. L’idée est de travailler avec les forces vives qui composent notre communauté. Les acteurs culturels de l’INSA sont investis et nombreux. L’engagement de l’école dans cette candidature se concrétisera par des propositions de créations citoyennes. Un appel à projets en direction des étudiants, des associations et des enseignements sera proposé pour permettre à nos élèves d’être des ingénieurs artistes, citoyens engagés, médiateurs et spectateurs. Dès septembre 2021, nous engagerons des projets participatifs, jusqu’en 2023. Nous souhaitons par le biais de la culture mobiliser les enseignants et les chercheurs sur ces thématiques institutionnelles, également portées par notre ville. Cette candidature est déjà une formidable opportunité d’associer Villeurbanne et notre campus où la très belle énergie de la jeunesse résonne au quotidien.

Que peut apporter la culture aux jeunes ? Pourquoi est-elle importante dans une école d’ingénieurs ?

Stéphane Frioux : Pour moi la culture sert à tisser des liens : entre soi et les autres, entre le passé et le futur, entre des personnes qui se rencontrent par la pratique d’un art ou le spectacle culturel. Il n’y a évidemment pas de personne ni de lieu qui ne soit porteur d’une culture unique et je crois donc que l’INSA et les écoles d’ingénieurs en général ont leur rôle à jouer dans la transmission : pas seulement des savoirs et savoir-faire pour la future vie professionnelle de leurs élèves, mais également des émotions, des valeurs et des souvenirs culturels. J’ai grandi dans les années de la démocratisation culturelle (entre 1980 et 1990) et je crois que c’est pour et avec les jeunes d’aujourd’hui que nous devons penser la transmission de la fameuse « exception culturelle française ».

Cécile Beaugiraud : La culture a le pouvoir de développer l’esprit critique et la créativité. Pour nos futurs ingénieurs, la culture est un moyen de développer l’ingéniosité. C’est d’ailleurs sur cette idée qu’a été fondé le modèle d’ingénieur humaniste de Gaston Berger : former des têtes pensantes et des têtes sensibles. L’accès aux arts engage à décaler le point de vue et avoir un autre regard sur le monde, ce qui permet d’être plus attentifs aux autres et plus performants dans les sciences de l’ingénieur. La culture a également un rôle fédérateur, et nous pouvons le constater en particulier dans la vie associative insalienne qui ne cesse de bouillonner. Même si elle a parfois réussi à prendre d’autres formats, la culture a été très empêchée pendant cette dernière année. Je crois que la crise sanitaire a fait émerger un grand besoin d’expression. Investir les champs culturels est une grande chance pour répondre à cette nécessité sociale.

L’INSA Lyon soutient Villeurbanne « capitale française de la culture 2022 »

Villeurbanne a choisi de présenter un projet qui place la culture au plus près des habitants et notamment des jeunes, dans les écoles, les collèges et les lycées. Cette candidature constitue également une nouvelle opportunité de coproduire une politique culturelle ambitieuse avec tous les intervenants du territoire. Le jury final se réunira mi-mars pour désigner la ville choisie parmi les 9 candidatures présélectionnées.

Pour consulter le programme et soutenir la candidature de la Ville de Villeurbanne au label « capitale française de la culture 2022 » : www.villeurbanne.fr/culture2022

Vie de campus

« Il n’y a rien de plus important que le lien, même pour ceux qui vont bien. »

Pour certains étudiants, ce deuxième confinement est une longue épreuve difficile à surmonter. Parmi la palette de ressentis, de l’inquiétude et de la tristesse à l’idée d’être enfermé et de ne plus voir ses proches. Parfois du stress, de la colère et même de la lassitude face à une situation au goût de déjà-vu. Et aussi, du soulagement, de pouvoir protéger ses proches d’un virus qui fait si peur. Comment la communauté insalienne s’organise pour faire face aux conséquences morales du confinement, à l’aube des fêtes de fin d’année ?

Dresser le bilan moral étudiant

Conscientes des risques que peut engendrer un confinement pour de jeunes étudiants, les équipes du service de médecine préventive des étudiants (SMPE) se sont naturellement organisées pour tendre la main aux insaliens qui en ressentent le besoin. « En allant à la rencontre des étudiants, nous avons réussi à détecter des situations mais surtout, nous avons réussi à distiller des petits conseils pour aider à surmonter cette période. Aller taper à la porte pour échanger, même quelques minutes, avec son voisin de turne dans le respect des gestes barrières, prendre le temps de faire quelques exercices de respiration ou simplement parler à quelqu’un et se sentir écouté... Des petites choses qui n’ont l’air de rien, mais qui apportent tout de même un peu de soutien », explique Céline Guerre, infirmière au SMPE de l’INSA Lyon.

Pour briser l’isolement, l’équipe de la SMPE s’est donné pour mission de rendre visite aux étudiants restés en résidence, en porte-à-porte. « Nous sommes allés à la rencontre des étudiants, qui n’osaient peut-être pas nous solliciter d’eux-mêmes. Beaucoup pensent au SMPE pour les problèmes médicaux, mais nous voulions faire passer le message que nous sommes présents pour les petits coups de mou et qu’ils peuvent simplement venir discuter s’ils en ressentent le besoin. La détresse psychologique n’est pas quelque chose à minimiser et nous sommes très vigilants concernant la santé des étudiants. C’est pour cela que nous nous sommes organisés, avec le médecin de prévention, les infirmières, les psychologues et l’assistance sociale du SMPE, en un relais bienveillant qui nous permet d’assurer une réelle continuité de l’accompagnement de l’étudiant. Il n’y a rien de plus important que le lien, même pour ceux qui vont bien », ajoute l’infirmière.

Une vie associative qui se réinvente

Une autre façon de garder le lien pour les étudiants restés sur le campus : la vie associative. Si chères au cœur des insaliens, les associations étudiantes n’ont pas cessé de réinventer leurs activités malgré le confinement. « Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, ce début d’année a été marqué par un bel engagement associatif de la part des étudiants. Les évènements festifs se sont transformés, beaucoup en ligne, les associations techniques ont transformé leurs bureaux en ateliers de bricolage à la maison… Petites ou grandes, toutes se sont efforcées de faire vivre la vie de campus autrement ! Et je crois que cela traduit une forme de solidarité entre chacun de nous car la vie associative permet de se réunir autour d’un projet et d’avoir un but, pour avancer dans ce couloir un peu sombre qu’est le confinement », rassure Solène Batoche, responsable de la vie associative et étudiante en 4e année de génie énergétique et environnement.

Une autre façon de garder le lien pour les étudiants restés sur le campus : la vie associative. Si chères au cœur des insaliens, les associations étudiantes n’ont pas cessé de réinventer leurs activités malgré le confinement. « Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, ce début d’année a été marqué par un bel engagement associatif de la part des étudiants. Les évènements festifs se sont transformés, beaucoup en ligne, les associations techniques ont transformé leurs bureaux en ateliers de bricolage à la maison… Petites ou grandes, toutes se sont efforcées de faire vivre la vie de campus autrement ! Et je crois que cela traduit une forme de solidarité entre chacun de nous car la vie associative permet de se réunir autour d’un projet et d’avoir un but, pour avancer dans ce couloir un peu sombre qu’est le confinement », rassure Solène Batoche, responsable de la vie associative et étudiante en 4e année de génie énergétique et environnement.

Les fêtes de fin d’année approchant à grands pas, beaucoup sont conscients qu’elles n’auront pas la même saveur qu’autrefois. Pour certains étudiants, quand le retour au foyer familial se fait impossible en raison de la crise sanitaire, il faut se faire une raison de vivre les vacances de Noël sans grand exotisme, mais certainement pas seul.

Barbara Duroy est présidente de la fanfare de l’INSA Lyon, la Band’As. Pour elle et  son orchestre, s’il est interdit de rassembler les gens, il faut au moins leur réchauffer le cœur. « Je crois que la musique a une force toute particulière quand il s’agit de dépasser les difficultés. C’est dans cet objectif que nous avons repris nos instruments avec la Band’As pour déambuler sur le campus », explique l’étudiante en 3e année du département biosciences. Armés de leurs masques et instruments, tout en respectant la distance de sécurité, les fanfaristes de l’INSA s’en sont allés jouer de la joie à leurs camarades, un peu surpris de cette présence sur un campus presque vide. « Ça nous a fait beaucoup de bien de voir les gens sourire et taper du pied au rythme de nos instruments. J’espère que nous pourrons réitérer l’expérience pendant les fêtes de Noël pour ceux restés dans leurs turnes », conclut Barbara.

son orchestre, s’il est interdit de rassembler les gens, il faut au moins leur réchauffer le cœur. « Je crois que la musique a une force toute particulière quand il s’agit de dépasser les difficultés. C’est dans cet objectif que nous avons repris nos instruments avec la Band’As pour déambuler sur le campus », explique l’étudiante en 3e année du département biosciences. Armés de leurs masques et instruments, tout en respectant la distance de sécurité, les fanfaristes de l’INSA s’en sont allés jouer de la joie à leurs camarades, un peu surpris de cette présence sur un campus presque vide. « Ça nous a fait beaucoup de bien de voir les gens sourire et taper du pied au rythme de nos instruments. J’espère que nous pourrons réitérer l’expérience pendant les fêtes de Noël pour ceux restés dans leurs turnes », conclut Barbara.

Service de médecine préventive des étudiants (SMPE)

Bâtiment Camile Claudel – RDC

Tél. 04 72 43 81 10 - smpe@insa-lyon.fr

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00

Cellule Appui Psychologique (CAP)

Rendez-vous individuels avec des psychologues-conseillères

Bâtiment Louis Neel

Tél. 04 72 43 74 50 - service.cap@insa-lyon.fr

Pour compléter le dispositif de soutien, le SMPE recommande les services d’écoute téléphonique et de chat :

Nightline Lyon

Service d’écoute nocturne gratuit pour les étudiants et étudiantes lyonnais

Tous les jours de 21h00 à 2h30 - Tél. 04 85 30 00 10

Institut Jean Bergeret

Ligne d’écoute et de soutien

Du lundi au samedi - Tél. 04 64 42 92 59