Formation

« En dernière année à l’INSA Lyon, j’ai été admise aux Mines via le Parcours Talents »

Le dispositif « Parcours Talents » offre aux étudiants en dernière année d’école d’ingénieur et boursiers, la possibilité de réaliser un double diplôme avec l’une des écoles donnant accès aux Corps Techniques de l’État.

L’objectif du dispositif est double : d’une part, renforcer la diversité sociale et géographique des grands corps ; et d’autre part, donner la chance à des talents de se révéler à travers un cursus de très haut niveau d’excellence technique et scientifique.

À l’INSA Lyon, 4 étudiants sont actuellement en formation depuis la rentrée 2024. Parmi eux, Lisa Biche, admise aux Mines Paris - PSL. Elle témoigne de son parcours et de ses premiers mois dans ce cursus qui fait sens pour elle.

De l’INSA Lyon aux Mines, quel a été votre parcours ?

J’ai intégré l’INSA Lyon en 2ᵉ année, en section danse-études. J’ai poursuivi en département génie mécanique, avec un aménagement de ma scolarité pour poursuivre la danse, via le Jeune Ballet Calabash. Par la suite, j’ai réalisé un stage de recherche à Polytechnique Montréal en collaboration avec l’école nationale du cirque, puis un échange universitaire à Vienne, en Autriche. J’ai terminé mes études à l’INSA Lyon par un stage dans l’entreprise Serf, spécialiste de prothèses, et au sein de laquelle j’ai travaillé sur la conception d’une prothèse de genou, sur des essais et sur de l’instrumentation de la chirurgie de pied. En parallèle de ce parcours, je suis réserviste dans l’armée de Terre. En dernière année à l’INSA Lyon, j’ai pris connaissance du Parcours Talents, et très rapidement, j'ai postulé et été admise aux Mines. Actuellement, je prépare le concours du Corps des Mines et des Ingénieurs de l’Armement, à travers ce double diplôme.

Quelles raisons vous ont poussée à candidater aux Parcours Talents ?

Chaque Parcours Talents est certainement différent, mais pour ma part, je venais chercher aux Mines, une complémentarité avec ma formation en génie mécanique. Mon diplôme INSA m’a très bien formée à la technique et aux aspects scientifiques, mais m’imaginant future manager, je devais compléter mon parcours avec des notions managériales. Dans le Corps des Mines, l’aspect technique est le fondement du corps des mines, permettant ainsi d’avoir une action publique pertinente. Aussi, d’après les nombreuses rencontres et périodes de stages que nous avons eus depuis la rentrée, je m’aperçois que ces fonctions permettent d’avoir un impact très large. Par exemple, nous avons rencontré des ingénieurs de la Direction générale de l'Énergie et du Climat (DGEC), travaillant sur la stratégie nationale de l’énergie bas carbone (SNBC) en France. Ils étaient en plein travail sur l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et passaient du temps à consulter une multitude d’acteurs différents ; il y a une vraie notion de démocratie et de collaboration qui me plaît beaucoup en plus des enjeux d’appropriation des politiques d’État. On a l’impression d’être au centre de décisions importantes, qui ont un impact réel sur la vie des citoyens.

Se mettre au service de l’État est-il un objectif professionnel important pour vous ?

Lorsque j’étais encore en études à l’INSA Lyon, je n’avais pas nécessairement pensé au public. Cela étant dit, en tant que réserviste, c’est quelque chose qui ne m’était pas étranger, d’autant que je suis assez investie en tant que cheffe de Groupe. Plus j’avance dans le cursus, et plus je me projette dans la Haute Administration Publique. Bien sûr, ça n’est pas du tout gagné, car les concours sont très difficiles. Les stages en immersion m’aident à définir ce que je voudrais pour la suite de ma vie professionnelle. Ces rencontres sont d’ailleurs très précieuses pour préparer les concours et notre sphère professionnelle. Contrairement à des hommes politiques, les Hauts Fonctionnaires interviennent sur du long terme, et mettent en place des politiques cohérentes. J’aime ces enjeux de quête de l’intérêt général, loin de l’intérêt privé. Ces postes font sens pour moi, par l’impact qu’ils permettent.

Parmi les 6 écoles de formation des grands corps techniques des Parcours Talents, pourquoi avez-vous choisi de postuler à l’École nationale supérieure des mines de Paris ?

Chaque école est très différente, c’est vrai. En venant de génie mécanique, je pouvais déjà écarter Télécom Paris et Agro Paris Tech. Le domaine de la santé m’intéressait beaucoup d’un point de vue entreprise et recherche ; la transition écologique également. En ce sens, les Mines me permettaient de développer des compétences complémentaires à celles que j’avais, tout en postulant aux deux concours qui m’intéressaient : le Corps des mines et celui des Ingénieurs de l’Armement. L’admission aux concours est suivie de trois années de formation, puis des postes sont ensuite proposés aux « Corpsards ». Je crois que j’aimerais rejoindre une agence comme l’Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection (ASNR) ou une Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

Comment se sont déroulés ces premiers mois ?

Ma vie de Mineure1 se passe très bien ! Je suis dans une chambre universitaire mise à disposition par l’école, ce qui me permet d’être dans de bonnes conditions financières et qui n’est pas négligeable. Tous nos cours scientifiques sont au choix ; j’ai pu choisir des cours qui me plaisent vraiment. J’ai décidé de suivre l’option « santé et vivant ». La préparation aux concours, qui implique notamment des échanges avec de nombreux acteurs, est particulièrement enrichissante. Cela me permet réellement de me poser des questions importantes. Comment ai-je envie de me positionner dans la société ? Quel rôle ai-je envie d’avoir ? Cependant, le concours est tellement sélectif qu’il faut se préparer à envisager d’autres plans, plus ouverts. Si je ne suis pas admise, je me tournerai peut-être vers l'industrie ou vers une thèse CIFRE ; l’important est de ne se fermer aucune porte. Je n’aurais jamais pu parier sur mon parcours scolaire et professionnel : si au lycée, on m’avait dit que je serais aux Mines à l’heure actuelle après l’INSA Lyon, je n’y aurais pas cru ! L’important, c’est de rester ouverte et de saisir les opportunités quand elles se présentent.

« Je suis particulièrement heureux de voir des élèves de l’INSA rejoindre le dispositif Parcours Talents Ingénieur, déclare Frédéric Fotiadu, Directeur de l’INSA Lyon. Cette admission dans de prestigieuses écoles qui forment les grands corps techniques de l’État est une reconnaissance de l’excellence du Groupe INSA. C’est aussi, pour nos diplômés, une formidable opportunité d’intervenir au plus haut niveau dans la transformation de la société française face aux défis des transitions. Nous sommes enfin particulièrement sensibles à cet engagement de la haute fonction publique en matière d’ouverture sociale, qui est véritablement au cœur du modèle INSA. Nous avons en effet la conviction que la diversité des cadres dirigeants, dans tout type d’organisations, représente le moyen le plus efficace et pertinent de relever les enjeux socio-écologiques et numériques auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés ».

« Je suis particulièrement heureux de voir des élèves de l’INSA rejoindre le dispositif Parcours Talents Ingénieur, déclare Frédéric Fotiadu, Directeur de l’INSA Lyon. Cette admission dans de prestigieuses écoles qui forment les grands corps techniques de l’État est une reconnaissance de l’excellence du Groupe INSA. C’est aussi, pour nos diplômés, une formidable opportunité d’intervenir au plus haut niveau dans la transformation de la société française face aux défis des transitions. Nous sommes enfin particulièrement sensibles à cet engagement de la haute fonction publique en matière d’ouverture sociale, qui est véritablement au cœur du modèle INSA. Nous avons en effet la conviction que la diversité des cadres dirigeants, dans tout type d’organisations, représente le moyen le plus efficace et pertinent de relever les enjeux socio-écologiques et numériques auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés ».

Le dispositif Parcours Talents est rendu possible grâce à une convention signée entre le Groupe INSA et l’État.

Les candidatures sont ouvertes pour les élèves de cinquième année en janvier de l'année universitaire en cours, pour une réponse fin mars 2025. La sélection se fait sur dossier et entretien devant jury.

Plus d’informations : https://parcours-talents.ensta.fr/

[1] Les élèves comme les anciens élèves de l'École des Mines sont appelés les Mineurs.

Sciences & Société

Salon REEP 2024

7ᵉ édition du salon REEP (Rencontre étudiant/entreprise plasturgie) est organisé par la filière GM-PPA et permet aux étudiants de diverses filières de trouver un stage et de découvrir les entreprises du bassin de la plastic Vallée.

À l'initiative des étudiants du département Génie Mécanique de l'INSA Lyon qui propose une spécialité plasturgie et matériaux polymères, le salon REEP répond à un triple objectif : permettre aux étudiants de trouver des stages, alternances, et offres d'emploi, donner de la visibilité aux entreprises de la région et leur permettre de recruter et enfin faire découvrir la plasturgie au grand public.

Il s'adresse non seulement aux élèves en écoles d'ingénieur, mais aussi élèves de Bac pro, BTS et Licence.

Au programme : conférences et tables rondes en parallèle des stands, avec de divers thèmes en lien avec la plasturgie.

Informations complémentaires

- reep.oyonnax@gmail.com

-

VALEXPO 88, cours de Verdun 01100 Oyonnax

Mots clés

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Sciences & Société

Salon REEP 2023

6e édition pour le REEP, le salon "Rencontre Étudiants Entreprises de la Plastics Vallée"

À l'initiative des étudiants du département Génie Mécanique de l'INSA Lyon qui propose une spécialité plasturgie et matériaux polymères, le salon REEP répond à un triple objectif : permettre aux étudiants de trouver des stages, alternances, et offres d'emploi, donner de la visibilité aux entreprises de la région et leur permettre de recruter et enfin faire découvrir la plasturgie au grand public.

Il s'adresse non seulement aux élèves en écoles d'ingénieur mais aussi élèves de Bac pro, BTS et Licence.

Au programme : conférences et tables rondes en parallèle des stands, avec des thèmes divers en lien avec la plasturgie.

Informations complémentaires

- reep.oyonnax@gmail.com

-

VALEXPO 88, cours de Verdun 01100 Oyonnax

Mots clés

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Vie de campus

« La cohabitation des ingénieurs et des artistes révèle souvent un dialogue passionnant »

Ingénieur mécanique de formation et ancien « technique-ét’1 », Sylvain Béguin est aujourd’hui adjoint responsable au service technique culturel du Musée des Confluences. Et par une analogie presque trop fortuite, son métier est aussi à la confluence de deux mondes : la technique et l’art.

Enrichi par des expériences dans différents secteurs culturels, de la compagnie d’artistes de théâtre à des lieux d’accueil de scènes nationales, Sylvain Béguin s’interroge : qu’est-ce qu’un ingénieur peut-il rendre possible pour un artiste ? La réponse avec un acteur « du concret ».

Vous exercez depuis votre sortie d’école, un métier insoupçonné et peu commun, celui d’ingénieur au service de projets culturels. Cette profession, vous la découvrez très concrètement lors d’un stage de 4e année, alors que vous êtes élève-ingénieur au département génie mécanique et en section technique-études.

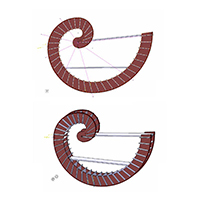

Je me souviens de la première fois où j’ai compris qu’il était possible d’utiliser mes compétences pour répondre à une contrainte artistique et technique. J’étais en parcours Arts, Sciences et Ingénierie2 au sein de mon département de formation à travers lequel nous rencontrions des intervenants du monde des arts. Nous avions reçu la compagnie Cirque ici et Johann Le Guillerm. Ils travaillaient sur une modélisation logicielle d’un dispositif architectural autonome de plusieurs mètres, La Motte. Pendant cette rencontre, ils nous racontaient comment ils ne parvenaient pas à atteindre leurs objectifs artistiques avec leurs prototypes. À la fin de la conférence, je leur proposais de m’accueillir en stage pour les aider à résoudre leurs problématiques et à développer leurs nouveaux numéros de spectacle. Pendant toute la durée du stage, je menais une vie de compagnie ; je me revois encore dans la caravane qu’ils m’avaient mis à disposition, faire des calculs de frottements et de résistance, dessiner des plans et modéliser l’œuvre pour atteindre ce que l’artiste avait en tête. Cette expérience a été déterminante pour l’orientation de ma carrière professionnelle. L’ingénierie peut optimiser la réalisation artistique, surtout quand elle est adossée à l’expérience des artisans d’atelier, qui ont l’appréciation du terrain.

De la modélisation, à la maquette puis à l’utilisation sur scène.

Comment cohabitent les ingénieurs et les artistes ? On peut imaginer que les modalités de dialogue peuvent être diamétralement opposées.

J’ai souvent remarqué qu’on ne parlait pas le même langage, c’est vrai. Je me souviens quand la compagnie m’a présenté les Architextures, qui sont des constructions autoportées et mobiles en bois. On m’avait dit : « Tu vois, on met les bouts de bois de cette façon, on force un peu, et clac, ça tient ». Et bien, je peux vous dire que j’ai mis plusieurs heures à modéliser la résistance réelle du fameux « clac, ça tient » ! Je crois que dans ce métier, la traduction des propos de l’artiste vers ceux de l’ingénieur est à 80 % la responsabilité de l’ingénieur, parce que lui en a les moyens et les définitions théoriques. Le reste à charge de l’artiste pour une bonne communication est de faire l’effort de se faire comprendre… Même si certains artistes, qui sont souvent bien plus manuels que moi, peuvent avoir des connaissances techniques, ils n’ont pas nécessairement la même définition qu’un ingénieur de la force, la masse ou le poids par exemple, qui sont des termes auxquels on a donné un sens précis pendant nos études. Pendant un brief, je ne peux pas tenir pour acquis que l’artiste en face de moi ait utilisé chacun des mots avec le même sens que je peux les concevoir. C’est un dialogue passionnant, et d’ailleurs l’une des parties les plus valorisantes de mon métier. Cet échange est à la base de la concrétisation des idées.

Aujourd’hui, vous êtes régisseur général au musée des Confluences, loin des arts de la scène et du théâtre de vos expériences précédentes. En quoi consiste votre métier, au cœur d’un des musées les plus célèbres de Lyon ?

Dans un musée comme celui des Confluences, les défis techniques sont multiples. Bien sûr, lorsque l’on présente des objets derrière une vitrine, les enjeux techniques ne sont pas aussi gros que lorsque l’on suspend une baleine au-dessus des têtes des visiteurs. Le musée des Confluences présente ses expositions avec des scénographies immersives et théâtralisées. Dès lors, se posent des questions de montabilité, de résistance des matériaux, d’acoustique, de règlementation d’accueil du public, etc. Il y a aussi des enjeux de conservation des pièces ; quelque chose que j’ai totalement découvert dans le monde muséal. Imaginez trimballer un sphinx égyptien de plusieurs tonnes et vieux de plusieurs centaines d’années… Il faut tout calculer et mesurer, au centimètre et au degré Celsius près. D’ailleurs, je suis arrivé au musée des Confluences alors que certaines pièces étaient encore en transfert depuis le musée Guimet. L’une de mes premières réunions s’intitulait « réunion girafe », qui consistait à prévoir le transport… d’une girafe entre l’ancien et le nouveau musée. C’était une étude de cas que je n’avais jamais abordé pendant mes études d’ingénieur, ni pendant les montages-démontages de spectacles à la Rotonde3 en théâtre-études !

Le chantier « girafe » : déplacer des pièces de collection muséales implique

de l’anticipation et la plus grande des précautions.

Johann Le Guillerm

Cie Cirque ici

Jeudi 6 avril 2023 à 19h30

La Rotonde - Campus LyonTech-La Doua – Villeurbanne.

Spectacle ouvert aux personnels et étudiants INSA ainsi qu’au grand public (âge conseillé : à partir de 12 ans).

Si ce que je vois me cache toujours quelque chose qui est derrière ce que je vois, quelle science peut affirmer fournir des clés sérieuses de compréhension du monde ? Et si on reprenait tout à 0 ? Dans sa conférence sur Le Pas Grand-Chose Johann Le Guillerm nous fait entrer de plain-pied dans quelque chose de son pas grand-chose ou comment recréer le monde à partir du point minimal ? Comment affirmer que le monde peut être réélaboré par soi-même pour ne pas le subir mais mieux l’éprouver, le penser, le vivre. Une utopie ? Sauf que quand Johann Le Guillerm dialogue avec le point, l’aventure prend des tours extrêmement inattendus. Accepter d’entrer dans les méandres de ce cerveau réfractaire nous fera perdre nos repères les plus élémentaires. Le déséquilibre menace, le tourbillon est permanent. La démonstration du conférencier semble implacable, ses expérimentations à vue très convaincantes. Mais derrière les apparences, jaillit une vision du monde qui met nos logiques en déroute. Car accepter de penser contre le monde, c’est abandonner nos a priori mais peut-être aussi nos à posteriori…

[1] Les « technique-ét’ » sont les élèves-ingénieurs suivant le parcours « lumière et son » de la section théâtre-études de l’INSA Lyon.

[2] Le module de cours « ASI – Arts, Sciences et Ingénierie », existant depuis 2008, propose à travers des modalités pédagogiques innovantes, d’offrir aux élèves une ouverture culturelle et un décloisonnement des connaissances techniques et scientifiques, en vue d’aiguiser leur curiosité et de questionner le monde de façon différente. Cet enseignement, proposé dans le catalogue « à la carte » aux étudiants du département génie mécanique, est dirigé depuis sa création en 2006 par Delphine Savel, ensiengante et responsable de la section danse-études et Fabrice Ville, enseignant-chercheur au département génie mécanique.

[3] La Rotonde est une salle de spectacle entièrement gérée par des étudiants de l’INSA Lyon, sur le campus Lyon-Tech-la Doua.

Entreprises

« Le ballon dirigeable n’a pas encore dit son dernier mot »

C’est un engin blanc de 12 mètres de long, affichant le nom de la jeune startup qui l’a créée : « HyLight ». Josef Rokusek, est l’un des membres responsables de l’engin qui fend le ciel à douce allure pour récolter l'or noir du XXIe siècle : la data. Avec ses amis et cofondateurs, il veut révolutionner la récolte de données par les airs avec des dirigeables, un moyen de locomotion aérien presque oublié, mais qui pourrait s’avérer être une solution de remplacement pour les vols d’inspections des grandes infrastructures en hélicoptères. La jeune pousse, qui a bénéficié de l’expertise de l’accélérateur de l’université de Californie à Berkeley, s’apprête à prouver son concept, dans l’inspection de lignes électriques et de pipelines. Très bientôt ingénieur en génie mécanique, Josef Rokusek est le CTO1 de HyLight.

Il est plutôt rare de voir des dirigeables se déplacer dans le ciel de nos jours. Pour vous, c’est une technologie qui mérite d’être réintroduite. Pour quelles raisons ?

Les premiers dirigeables sont apparus au début du 20e siècle. Pour résumer à l’époque, il y avait deux grandes familles : les dirigeables allemands et les dirigeables américains. Les premiers ne disposaient pas d’hélium, qui est un gaz très léger mais très rare. Alors, les Allemands ont fabriqué des ballons à hydrogène. L’histoire de ces engins s’est rapidement arrêtée en raison de l’accident d’Hindenburg, en 1937, où un dirigeable s’était enflammé au-dessus de son point d’atterrissage. Aujourd’hui, il y a encore quelques Zepellin qui volent en Suisse, seulement à destination des touristes. Pour nous, le dirigeable n’a pas encore dit son dernier mot, car il a plusieurs aspects techniques très positifs. Premièrement, il tient en l’air sans aucune énergie, en utilisant la Poussée d’Archimède. Il n’a besoin d’énergie que pour lutter contre le vent, contre lequel il a une grande résistance. Ensuite, c’est un engin tout à fait applicable à des vols longs et lents, ce qui est tout indiqué pour la prise de photos de bonne qualité en vol. Il y a encore des enjeux techniques à résoudre, mais les quatre prototypes et les deux versions de « produit minimum viable2 » (MVP) que nous avons fabriqués sont prometteurs.

Vous souhaitez donc mettre des ballons dirigeables au service d’une imagerie aérienne plus légère en impact carbone. Le besoin est-il réel ?

Le survol de villes ou d’infrastructures est très fréquent. Par exemple, les lignes électriques ou de gaz sont surveillées par prises de vues, souvent réalisées par hélicoptère. Certaines entreprises ont tenté de remplacer ces vols par des drones d’ailleurs très efficaces pour faire du vol stabilisé et du surplace. Seulement, ces appareils sont gourmands en énergie et ne peuvent voler qu’une dizaine de minutes. Il se trouve que cette idée d’utiliser un dirigeable pour récolter de la donnée a déjà été tentée : RTE avait aussi lancé un projet de dirigeable-drone3 pour inspecter ses lignes à haute tension, mais il était très gros pour le seul objectif de prendre des images. Les prototypes que l’on a développés ont été pensés pour rentrer dans un conteneur et sont capables d’accéder à presque autant de zones que le ferait à la fois un drone et un hélicoptère. Nous visons une dizaine de kilos de charge utile et nous projetons de pouvoir faire 300 kilomètres dans la journée, avec une enveloppe entièrement gonflée à l’hydrogène.

La startup HyHight a déjà réalisé des vols tests pour leurs premiers clients.

Vous êtes le CTO de HyLight. Avec quatre prototypes fabriqués, vous devez désormais avoir une vision précise des enjeux techniques de votre dirigeable idéal. Quels sont-ils ?

Il existe trois types de dirigeables : les toiles rigides, les semi-rigides et les « blimp » dont la structure est maintenue par le gonflement de la toile. Nos prototypes sont de la dernière catégorie : l’intégrité de la structure de la toile est due au gaz qui l’emplit. La difficulté première, c’est que les blimp se compressent et se dilatent en fonction de l’altitude à laquelle ils volent. La gestion du poids est un des premiers enjeux à résoudre. Pour l’instant, pour des questions de sécurité, nous volons à l’hélium, mais la deuxième ambition technique sera de remplacer l’hélium par de l’hydrogène comme gaz de sustentation et comme gaz de propulsion. Concrètement, l’hydrogène devra porter l’appareil, tout en alimentant des moteurs avec une pile à combustible pour assurer ses déplacements. Nous misons sur de nouveaux matériaux qui sont très résistants et capables de stocker de la matière avec l’idée de pouvoir développer différents appareils et couvrir des missions diverses.

Quels types de missions pourront couvrir vos dirigeables ? Et quid de la régulation aérienne, pour certaines ?

La régulation et l’évaluation du risque sont peut-être la plus grande partie du travail ! Nous allons suivre la méthode SORA4 qui s’applique aux opérations de drones. Elle permet d’analyser le niveau de risque et de définir des mesures de sécurité. Mais je suis confiant sur les avantages du dirigeable à réduire les risques : c’est un engin très visible et s’il était amené à tomber, sa résistance à l’air et son poids léger le guideraient très lentement sur le sol.

Concernant les types de missions que nos ballons pourront remplir, cela peut aller au-delà de l’inspection de lignes ou d’infrastructures sécurisées. Je pense par exemple à la détection de feu de forêts, à la surveillance des animaux menacés par le braconnage ou au comptage d’espèces végétales par exemple. Les possibilités sont infinies et c’est ce qui nous motive à vouloir aller plus loin. Nous espérons d’ailleurs que nos ballons dirigeables sauront convaincre, car nous allons lancer une levée de fonds très prochainement. Cap sur le futur !

L’équipe de HyLight, dans l’ordre : Louis (doctorant et stagiaire), Théo (CEO), Josef (CTO),

Robinson (stagiaire et futur collaborateur), Thomas (CBO), Martin (COO).

----------

[1] Chief Technical Officer

[2] Dans le cadre de la conception d’un produit, le « produit minimum viable » ou Minimum Viable Product (MVP) est la version d’un produit, dédiée au retours clients. Par extension, c’est une stratégie utilisée pour fabriquer, tester et mettre sur le marché ce produit.

[3] Révolutionner l’inspection des lignes à haute tension au moyen d’un dirigeable drone : le point sur une première mondiale

[4] « Specific Operation Risk Assessment »

International

La buena onda de l’autre côté de l’atlantique

« Rugby, sciencia y buena onda1 ». C’est en trois mots que Charlotte Delevoie, étudiante en 5e année de génie mécanique, résume son échange universitaire. Cette jeune élève-ingénieure rugbywoman arrivée en terre argentine en juillet, a pris l’expérience à bras-le-corps : club de sport local, association d’aide humanitaire, travaux universitaires… Pas question d’en perdre une miette pour découvrir la culture du pays de l’intérieur, pour le meilleur comme pour le pire : une tranche de vie qui fait la part belle à la rencontre, la découverte de soi et à l’importance de collectionner les moments de vie.

27 juillet 2022, 7 heures du matin.

À la sortie de l’aéroport Ministro Pistarini d'Ezeiza, dans la province de la capitale argentine, Charlotte Delevoie s’est lancée dans une aventure de six mois dont elle ne connaît pas encore l’issue. Sa première rencontre, avec un chauffeur de taxi, donne le ton : ici, on échange comme si on se connaissait depuis toujours. Dans la voiture noire et jaune, le paysage urbain défile sous les yeux de l’étudiante. « Je me suis retrouvée catapultée dans un autre monde, une ville qui ne dort jamais et où tout le monde échange si naturellement. Les premiers jours m’annonçaient que je ne voudrais pas en perdre une seconde », introduit-elle. En échange à l’ITBA, l’Institut Technologique de Buenos Aires, la jeune mécanicienne partage son temps universitaire entre ses cours et un projet de recherche d’ingénierie. « Je suis chargée de remettre en forme la partie hydraulique d’un banc d’essai d’une pompe centrifuge qui est habituellement utilisée par les étudiants de l’école pour réaliser des tests. En rencontrant des ingénieurs qui m’aident à accomplir cette tâche, je m’aperçois que les choses ne sont pas si différentes qu’à l’INSA, comme si la science était le dénominateur commun. »

Rapidement, Charlotte se fait à la vie portègne. Si bien, qu’elle souhaite se créer de nouveaux repères. Ancienne du Lou Rugby et des Chapsettes, l’ailière cherche à  intégrer une équipe et se confronte à une différence culturelle de taille, la première d’une longue série : ici, le rugby féminin est à la marge. Cependant, une exception demeure au « Centro Naval », le club qu’elle intègre. « Quand je dis que je joue au rugby, on me regarde souvent avec des yeux ronds. En Argentine, ce sport n’est pas très féminisé. En trouvant ce club qui a une très forte volonté d’ouvrir ce sport aux filles, ça m’a donné envie de m’y investir pour les six prochains mois. » Si investie, qu’au sein de son équipe avec laquelle elle a remporté le tournoi régional de rugby à sept (URBA), Charlotte a même été officieusement élue meilleure joueuse de son équipe. « On a vécu des moments de sport très forts avec mes coéquipières que je n’aurais jamais cru pouvoir vivre. C’est une expérience qui me permet aussi de comprendre le fonctionnement de la société argentine ; le rugby étant tout de même un sport pratiqué par une classe sociale plutôt aisée dans le pays ».

intégrer une équipe et se confronte à une différence culturelle de taille, la première d’une longue série : ici, le rugby féminin est à la marge. Cependant, une exception demeure au « Centro Naval », le club qu’elle intègre. « Quand je dis que je joue au rugby, on me regarde souvent avec des yeux ronds. En Argentine, ce sport n’est pas très féminisé. En trouvant ce club qui a une très forte volonté d’ouvrir ce sport aux filles, ça m’a donné envie de m’y investir pour les six prochains mois. » Si investie, qu’au sein de son équipe avec laquelle elle a remporté le tournoi régional de rugby à sept (URBA), Charlotte a même été officieusement élue meilleure joueuse de son équipe. « On a vécu des moments de sport très forts avec mes coéquipières que je n’aurais jamais cru pouvoir vivre. C’est une expérience qui me permet aussi de comprendre le fonctionnement de la société argentine ; le rugby étant tout de même un sport pratiqué par une classe sociale plutôt aisée dans le pays ».

Découvrir le meilleur comme le pire du pays des gauchos2, c’est ce que Charlotte imaginait pour son échange international. « J’ai conscience que je suis installée dans un quartier aisé, où je mène finalement un petit train-train confortable. Un jour, une association de l’université proposait d’aller aider à construire un abri de quelques mètres carrés pour des familles vivant dans des bidonvilles à Pilar, dans la province de Buenos Aires. J’y allais pour l’expérience et pour apporter mes compétences techniques, mais c’était surtout pour toucher du doigt les inégalités de mon pays d’accueil, que je n’aurais jamais vu depuis ma petite routine bien tranquille. »

Vivant dans une colocation d’une quinzaine de personnes venues de toute l’Amérique latine, Charlotte Delevoie vit au tempo latino, en résonance avec des jeunes dont les préoccupations sont parfois bien différentes des siennes. « Ici, beaucoup de jeunes de mon âge rêvent de quitter leur pays car l’économie y est très instable. La question climatique, qui tient une place importante dans ma vie personnelle, est très lointaine pour eux. J’ai encore rencontré peu de gens touchés par la transition environnementale et je m’aperçois à quel point les habitudes culturelles peuvent être un frein à la prise de conscience écologique. Par exemple, la consommation de viande est quelque chose de très ancré en Argentine : pour la plupart des gens avec qui j’en ai discuté, il est absolument inimaginable de toucher à cet aspect culinaire. C’est parfois assez frustrant. »

Bientôt diplômée de l’INSA Lyon, la jeune fille ambitionne de travailler dans le secteur des énergies renouvelables. En contact avec des chercheurs de l’Université du Costa Rica, elle pourrait continuer l’aventure en terre latine avant de rentrer de son voyage en voilier. « J’ai récemment rencontré un père de famille, dont les enfants avaient fait la traversée de l’Atlantique avec une association. C’est une alternative qui commence à se développer sérieusement et c’est une option que j’envisage pour réduire l’impact de mon échange universitaire. Ça serait aussi une façon de découvrir mes propres limites, de rencontrer d’autres personnes et de grandir, toujours en expérimentant. »

[1] « Rugby, sciences et bonnes ondes »

[2] Les « gauchos » désignent les gardiens des grands troupeaux bovins d'Amérique du Sud, particulièrement dans les pampas.

Formation

« Faire du mieux possible : c’est ainsi que je souhaite mener ma carrière de basketteuse-ingénieure »

À tout juste 25 ans, Clarisse Legrand, diplômée du département génie mécanique de l’INSA Lyon, signe son premier contrat de basketteuse professionnelle au Basket Club de Montbrison. Après un cursus aménagé, cette ancienne élève de la section sport de haut-niveau s’est retrouvée propulsée en ligue féminine 2, une chose rare dans le monde du basketball professionnel qui recrute généralement ses joueuses plus jeunes. Pour Clarisse, « rien ne sert de courir, il faut partir à point ».

Après sept années de « double vie » d’élève-ingénieure et sportive de haut-niveau, vous voilà désormais diplômée et basketteuse professionnelle. Briller en sport collectif est déjà une prouesse, et vous l’avez fait en même temps que vos études. Quel est votre secret ?

Effectivement, j’ai longtemps mené deux parcours de front, entre l’INSA et le centre de formation de l’ASVEL ou l’équipe professionnelle de Charnay. Ça n’a pas toujours été facile de concilier les deux, malgré l’aménagement de mon cursus, car le sport collectif à haut niveau est contraignant en termes d’organisation avec les entraînements à heure fixe et les déplacements réguliers. Au milieu de mes études, j’ai d’ailleurs dû faire un choix : continuer en ligue professionnelle et mettre mes études de côté, ou redescendre de niveau pour continuer à vivre les deux. Et lorsque l’on fait un choix de ce type, on n’a jamais la certitude de pouvoir revenir à haut-niveau, plus tard. J’ai fait mon choix en toute conscience à l’époque : j’ai choisi les études d’ingénieure mécanique pour la simple raison que s’assurer un métier qui nous plaît vraiment pour le reste de sa vie, c’est important. Ensuite, j’ai eu la chance qu’un agent croit en mon projet à la sortie de mes études. Autant sportivement qu'humainement, mon profil était attractif et s’accordait bien avec les autres filles de l’équipe. C’est très important de faire corps avec son équipe dans notre sport.

En parlant d’équipe, vous suivez actuellement un Executive Master en management à distance. Vous avez des projets en vue ?

Je voudrais que ma carrière d’ingénieure puisse me permettre de combiner mes compétences techniques d’ingénieure au côté humain, qui me tient à cœur car j’aime collaborer en équipe. Et ce diplôme de management à distance était parfait, car il me permet d’étudier à mon rythme. Je crois aussi que je me suis lancée dedans pour préserver un certain équilibre personnel, car bien que j’adore mon sport, il est important de pouvoir compter sur une autre activité pour penser à autre chose et prendre de la distance. Pour le moment, je n’ai pas encore de projet professionnel bien défini concernant ce que je ferais après ma carrière de basketteuse. Il faut parfois savoir se laisser guider par le temps. Même si j’espère faire encore quelques saisons en tant que sportive professionnelle, je ne me fais pas d’illusions : vivre du basket féminin est encore très difficile.

Est-il plus facile de vivre du basket masculin ? La question de l’égalité des genres est-elle une question qui vous tient à cœur ?

D’un point de vue médiatique, la différence est flagrante. Avez-vous déjà vu un match de basket féminin à la télévision ? Il y en a, bien heureusement, mais c’est rare. C’est qu’il y a encore beaucoup de progrès à faire en matière de représentation des femmes dans le sport, et le basket ne fait pas exception. Contractuellement parlant, c’est aussi plus compliqué pour une femme de vivre de son activité sportive. Contrairement au basket masculin, il n’y a pas de convention collective qui encadre un minimum de revenu pour une basketteuse professionnelle par exemple. Dans le basket, il y a beaucoup de joueuses professionnelles qui défendent nos droits. Je serai peut-être l’une d’elles un jour, mais aujourd’hui, je débarque tout juste dans ce monde. Il me faut du temps pour en comprendre les rouages. Dans tous les cas, je suis consciente que les inégalités ne s’arrêtent pas au basket ; elles existeront aussi dans ma carrière d’ingénieure ou elles auront diminué d’ici-là, j’espère.

N’existe-t-il pas des similitudes plus réjouissantes entre la carrière de basketteuse et celle d’ingénieure ?

Je crois qu’il y en a un point commun évident et qui cadre parfaitement avec la personne que je suis : le travail d’équipe. J’aime l’idée que, dans le basket ou dans une entreprise, le groupe soit la concentration de différents potentiels individuels qui, s’ils sont correctement exploités, fassent avancer la machine. Je suis une sportive alors j’aime que les choses bougent et qu’il y ait un mouvement perpétuel avec des objectifs à atteindre. Finalement, en sport ou ingénierie, lorsque l’on manque un objectif, on a cette possibilité de décortiquer le mouvement ou le système de jeu pour comprendre, rebondir et faire mieux la prochaine fois. C’est ce qui me guide dans la vie : toujours faire du mieux possible.

Formation

Voie de l’apprentissage : l’INSA pionnier depuis 10 ans

Il y a dix ans, la formation en alternance voyait le jour à l’INSA Lyon. Aujourd’hui, ce sont cinq filières au total qui offrent aux étudiants la possibilité de partager leur temps entre les bancs de l’école et l’entreprise. Rencontre avec Abderrahim Maazouz, à l’origine du premier parcours en apprentissage, GMPPA (Génie Mécanique des Procédés Plasturgie en apprentissage), et Khalid Lamnawar, responsable actuel de cette filière.

GMPPA, la précurseuse

Le secteur de la plasturgie, composé à 90% de PME et PMI, est en demande croissante d’ingénieurs innovants et jeunes. « En créant la filière GMPPA il y a 10 ans, nous avons répondu aux besoins des industriels et des étudiants. Les entreprises avaient besoin de sang neuf et les jeunes voulaient être en pleine immersion dans l’entreprise le plus tôt possible. Pour l’INSA, il s’agissait de diversifier l’offre de formation d’ingénieurs et d’expérimenter de nouvelles méthodes pédagogiques, » explique Khalid Lamnawar. En créant le premier parcours en alternance proposé dans un établissement du Groupe INSA, cette formation, expérimentale à l’époque, a essuyé les plâtres. Aujourd’hui, c’est une formation d’excellence qui continue d’attirer de nombreux candidats. « Il y a dix ans, c’était tout nouveau. La naissance de la formation a été un vrai parcours du combattant mais aujourd’hui, nous sommes fiers des étudiants des promotions sortantes qui ont démontré l’excellence de la formation à travers des carrières brillantes ! » ajoute Abderrahim Maazouz. Le secret du succès ? Les deux professeurs s’accordent sur le sujet : « la polyvalence de formation ! En GMPPA, nous formons des ingénieurs mécaniciens généralistes dont le profil est à l’interface entre la conception mécanique, la science des matériaux, les procédés de transformations des polymères et composites et leurs simulations numériques. Nos étudiants se voient attribuer le même diplôme d’ingénieur que leurs camarades en filière initiale étudiante ; le volume horaire des enseignements fondamentaux étant équivalent à celui de la filière classique, » ajoute le responsable de la filière en apprentissage.

Un état d’esprit et une pédagogie inductive

Être au cœur de la pratique : c’est bien souvent la principale motivation des étudiants apprentis. Quinze jours à l’école et quinze jours en entreprise, il s’agit de trouver le bon équilibre. De l’entreprise à l’étudiant en passant par l’établissement de formation, l’alternance est un véritable travail d’équipe. D’ailleurs, les professeurs de la formation Génie Mécanique et Procédés Plasturgie en Apprentissage s’accordent à parler d’une relation « particulière » avec leurs étudiants alternants. « Les promotions sont petites, environ une quinzaine d’étudiants alors l’enseignement s’en ressent forcément ! C’est une façon de travailler qui fonctionne autour du partage, tant sur les valeurs humaines que sur les compétences professionnelles. Chacun peut avoir à apporter : de l’entreprise vers la formation et vice-versa et l’étudiant en est l’acteur. C’est un état d’esprit, » explique Abderrahim Maazouz, professeur à l’INSA Lyon, au département Génie Mécanique. L’alternance implique également une pédagogie différente de la filière classique. « Il s’agit plutôt de s’appuyer sur l’analyse du concret pour progresser vers la conceptualisation ; c’est de la pédagogie inductive, à l’inverse de la pédagogie déductive qui enseigne la théorie pour aller vers la pratique ensuite. D’ailleurs, cette approche permet aux étudiants d’aller dans des filières qu’ils n’auraient pas forcément choisies si elles n’avaient pas été proposées en apprentissage, comme c’est le cas de la plasturgie, » ajoute Abderrahim.

Quel futur pour GMPPA ?

Pour continuer à proposer un cursus en alternance innovant qui correspond aux attentes des industriels et des étudiants, la formation a été revue et adaptée à la profession tout en répondant exactement aux critères d’obtention du diplôme Génie Mécanique. « Nous sommes confiants, car il y a de vraies compatibilités entre la vision des jeunes et celles des industriels. Pour y répondre le plus justement possible, nous avons intégré les questions d’impact environnemental des procédés et des matériaux, à travers des cours d’écoconception par exemple. La plasturgie fait beaucoup parler d’elle dans le monde de l’industrie car elle doit entrer dans une nouvelle ère. Nous sommes confiants pour l’avenir de la formation, car nous sommes capables d’accompagner nos étudiants alternants pour répondre aux enjeux de demain, » conclut Khalid.

Cette filière, à l’interface entre la mécanique, les matériaux et les procédés de mise en forme, assure une liaison étroite avec les entreprises, garantissant ainsi une insertion professionnelle réussie. L'ingénieur GMPPA pourra exercer des fonctions dans des domaines variés : gestion de projets, recherche, développement et innovation, production, méthodes… Les débouchés sont nombreux notamment dans des secteurs porteurs tels que l’aéronautique, l’automobile, le biomédical, l’électronique ou l’optronique, etc…

◾ En savoir plus : https://www.insa-lyon.fr/fr/formation/genie-mecanique-procedes-plasturgie-gmppa

Recherche

Mecalam : une Jeune Entreprise Universitaire qui transfère les expertises du LaMCoS auprès des industriels

L’accord a été signé sur le Salon du Bourget le 19 juin dernier : le LaMCos, le groupe Safran et la Jeune Entreprise Universitaire Mecalam s’associent officiellement pour développer des outils de modélisation et de calcul dans le domaine de la mécanique du contact. Cette signature permettra d’industrialiser les codes numériques développés à l’occasion des collaborations déjà existantes entre le laboratoire de génie mécanique et l’industriel aéronautique. La clé de voûte ? Mecalam, une Jeune Entreprise Universitaire créée dans l’environnement de l’INSA Lyon.

L’accord a été signé sur le Salon du Bourget le 19 juin dernier : le LaMCos, le groupe Safran et la Jeune Entreprise Universitaire Mecalam s’associent officiellement pour développer des outils de modélisation et de calcul dans le domaine de la mécanique du contact. Cette signature permettra d’industrialiser les codes numériques développés à l’occasion des collaborations déjà existantes entre le laboratoire de génie mécanique et l’industriel aéronautique. La clé de voûte ? Mecalam, une Jeune Entreprise Universitaire créée dans l’environnement de l’INSA Lyon.

Les premières pages de l’histoire de Mecalam s’écrivent lorsque deux enseignants-chercheurs du laboratoire LaMCoS, Jean-Pierre de Vaujany et Michèle Guingand, et deux docteurs-ingénieurs de l’INSA Lyon, François Besson et Joël Teixeira Alves, identifient un besoin chez leurs partenaires industriels.

« À travers nos collaborations avec les entreprises, nous avons constaté que certains secteurs industriels à haut potentiel technologique comme l’aéronautique, se heurtaient à un problème récurrent : en travaillant avec des engrenages exotiques ou très fins, les entreprises ne trouvaient pas de logiciels commerciaux capables de répondre à leurs besoins spécifiques. Le LaMCoS apportait un support scientifique solide, mais parfois, l’entreprise avait du mal à les intégrer dans leurs processus », explique François Besson, président de la jeune entreprise universitaire (JEU).

Et c'est là que Mecalam intervient. Située dans les bureaux du Centre Entreprise et Innovation (CEI) d’INSAVALOR, Mecalam propose ses services de transfert scientifique. Dans le domaine de l’engrenage et des transmissions mécaniques, l’entreprise cherche à valoriser les nombreux codes de calculs créés à l’issue des travaux de recherche au sein du LaMCoS.

« Nous nous chargeons de livrer un logiciel accessible et sur-mesure à l’industriel en demande. De l’interfaçage de l’outil, à la documentation d’utilisation associée, nous travaillons la robustesse des codes informatiques pour garantir la meilleure fiabilité. Notre second rôle est d’assurer le suivi d’utilisation et d’exploitation de l’outil numérique. Nous agissons comme un « interprète » dans la relation laboratoire-industrie déjà existante, en rentabilisant et pérennisant l’investissement de la branche support scientifique », ajoute François Besson.

À l’occasion du Salon du Bourget organisé en juin dernier, le Jeune Entreprise Universitaire a pu officialiser ses relations avec le LaMCoS et le groupe Safran, partenaires de longue date.

« Le LaMCoS et le Groupe Safran ont une histoire qui dure depuis quelques années déjà, et leurs travaux communs ont contribué à créer des supports scientifiques en quantité que nous nous devions de valoriser. L’accord signé vise à encadrer les activités de transfert scientifique tout en chapeautant les liens commerciaux et de propriété industrielle déjà existants. Le LaMCoS apporte une expertise scientifique, Safran, une expertise métier et produits et Mecalam développe sur cette base, des outils de calcul rapidement exploitables. C’est un contrat qui permet de passer rapidement du laboratoire de recherche académique à l’utilisation d’un nouvel outil opérationnel pour notre partenaire aéronautique », conclut François.

Informations complémentaires

Formation

KarlINSA, le double-diplôme franco-allemand de l’INSA Lyon

Vivre une expérience de deux ans en Allemagne et décrocher deux diplômes d’ingénieur, c’est possible grâce à KarlINSA. Ce cursus, proposé par le département Génie Mécanique (GM) de l’INSA Lyon et le Karlsruher Institut für Technologie (KIT) en Allemagne, permet à un petit groupe d’étudiants d’obtenir le diplôme d’ingénieur spécialité Génie Mécanique et le Master of Science allemand dans la spécialité Maschinenbau. Rencontre avec Myriam Perrousset, étudiante en 5e année de Génie Mécanique et actuellement en cours à Karlsruhe.

Une immersion rapide dans la vie professionnelle

À la fin de la troisième année, les étudiants ayant été retenus pour participer à KarlINSA intègrent un laboratoire pendant un semestre. Ils travaillent alors en collaboration avec des chercheurs et doctorants sur un projet de recherche.  « Cette expérience m’a permis d’être plongée dans le milieu de la recherche très tôt dans ma scolarité. Au sein du Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (LaMCoS), j’ai étudié la possibilité de récupérer de l’énergie sur un rotor à partir des vibrations qu’il émet. J’ai ainsi pu mettre en application mes connaissances et être investie dans un projet avec des chercheurs », raconte Myriam.

« Cette expérience m’a permis d’être plongée dans le milieu de la recherche très tôt dans ma scolarité. Au sein du Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (LaMCoS), j’ai étudié la possibilité de récupérer de l’énergie sur un rotor à partir des vibrations qu’il émet. J’ai ainsi pu mettre en application mes connaissances et être investie dans un projet avec des chercheurs », raconte Myriam.

Suite à cette expérience, les insaliens du double-diplôme partent réaliser un stage de six mois en Allemagne.

« Je dois reconnaître que cette expérience, bien qu’extrêmement enrichissante, n’a pas toujours été facile. J’ai eu du mal à quitter mes amis, et globalement le monde étudiant, pour me retrouver dans une entreprise en pleine Forêt-Noire, au sud-ouest de l’Allemagne. Heureusement, les missions du stage étaient passionnantes : j’ai travaillé dans un service R&D sur des tunneliers. Grâce à cette expérience, j’ai gagné en assurance et développé très rapidement mon niveau d’allemand », ajoute Myriam.

Groupe KarlINSA 2019, de gauche à droite : Héloïse Dandin, Pierre-Marie Tadiello, Myriam Perrousset, Quentin Rouby, Simon Scholl, Mark Espagnet, Aurélien Royet, Clément Santini, Benoit Vinière

Un retour aux études pour décrocher un double-diplôme

Après le stage, tous les élèves de KarlINSA se retrouvent à Karlsruhe et intègrent le KIT pour trois semestres. Ils s’inscrivent ensuite aux matières en lien avec l’ingénierie tout en s’assurant que cela correspond au programme du département génie mécanique.

« J’ai été surprise de voir la variété des cours proposés par le KIT. La formation à l’INSA est très généraliste, ce qui nous permet de nous orienter à terme dans toutes les voies du génie mécanique, alors qu’au KIT, on a la possibilité de se spécialiser très rapidement. J’ai pu découvrir de nouveaux domaines auxquels je ne m’attendais pas et orienter rapidement mes choix de carrière dans le ferroviaire », précise Myriam.

À l’issue de cette expérience, les étudiants décrochent un double-diplôme leur offrant de belles perspectives.

« En ayant qu’un semestre de plus à ma formation, je vais obtenir un diplôme de l’INSA Lyon et un du KIT. Ce dernier m’ouvrira des portes aussi bien sur le marché du travail français qu’allemand. Il agrémentera mon CV, tout comme ma maîtrise de la langue. J’ai également acquis une certaine ouverture d’esprit et une capacité d’adaptation, qualités recherchées dans le monde professionnel. Pour conclure, ces années en Allemagne m’ont permis d’être en contact avec de nombreux étudiants venant de partout en Europe, des enseignants et des professionnels. J’ai construit un réseau solide sur lequel je pourrais m’appuyer », espère Myriam.

Groupe KarlINSA 2019 et 2018 en visite à Heidegberg