Recherche

L’INSA Lyon accueille les JIM et la LAC 2025 : une immersion au cœur de l’informatique musicale

Du 23 au 28 juin 2025, l’INSA Lyon sera le théâtre d’un double événement exceptionnel : les Journées de l’Informatique Musicale (JIM) et la Linux Audio Conference (LAC). À la croisée des arts et des sciences, ces rencontres mêlant concerts, conférences et démonstrations techniques s’adressent aussi bien aux chercheurs qu’au grand public. Romain Michon, chercheur au CITI et coordinateur de l’événement, nous en dit plus.

Une double casquette pour un double événement

Romain Michon est chargé de recherche à l’INRIA et membre de l’équipe Émeraude au sein du laboratoire CITI de l’INSA Lyon. Il partage son temps entre recherche, enseignement et coordination scientifique. En 2025, il endosse également le rôle de General Chair des JIM et de la LAC. « Je pilote l’organisation des deux événements avec une équipe composée de collègues d’Émeraude, mais aussi d’autres institutions comme l’École Centrale de Lyon, l’Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis ou encore l’Université du Michigan », explique-t-il.

Organisées en partenariat avec l’INSA Lyon, l’INRIA et le GRAME (Générateur de Ressources et d’Activités Musicales Exploratoires - Centre national de création musicale), les deux conférences réuniront des experts du monde entier autour d’une même passion : l’informatique musicale.

Les JIM : un pont entre science et création artistique

Les Journées de l’Informatique Musicale (JIM), pilotées par l’Association française d’informatique musicale, se tiennent chaque année dans une ville différente. L’édition 2025 s’annonce riche et ambitieuse : « Les JIM sont un événement de trois jours mêlant présentations scientifiques et performances artistiques. On y retrouve des chercheurs, des musiciens, mais aussi des amateurs éclairés », détaille Romain Michon.

Deux concerts sont programmés les 23 et 24 juin au Théâtre Astrée à Lyon. Le lundi soir, un dôme sonore de 25 haut-parleurs plongera le public dans une expérience sonore en trois dimensions, « c’est un moment fort à ne pas manquer ! ».

Trois thématiques majeures et une ambition écologique

L’édition 2025 des JIM mettra en lumière trois grands axes : l’intelligence artificielle, les systèmes embarqués — spécialité de l’équipe Émeraude — et l’impact environnemental du numérique. « Comme dans beaucoup de domaines, l’informatique musicale s’interroge sur son empreinte écologique, notamment énergétique. Nous encourageons les travaux scientifiques qui analysent et cherchent à réduire cet impact », souligne Romain Michon. C’est ce qu’il appelle une approche « d’informatique musicale frugale ».

L’intelligence artificielle, omniprésente dans la recherche actuelle, est au cœur de la programmation. « L’IA est utilisée pour la composition musicale assistée et pour la synthèse sonore. Elle permet aujourd’hui de générer des sons de manière plus efficace et plus réaliste que les approches traditionnelles », explique-t-il. Ces innovations seront présentées au fil des conférences, notamment lors de la journée spéciale du 25 juin, organisée en lien avec le programme PEPR Icare, sur l’IA et le son immersif.

La LAC : une ouverture internationale et communautaire

Si les JIM s’inscrivent dans une dynamique francophone, la Linux Audio Conference (LAC) s’adresse à un public international. « La LAC est une conférence itinérante dédiée aux logiciels libres et open source pour l’audio. Elle rassemble entre 100 et 150 participants chaque année », précise Romain Michon.

Des conférences, démonstrations de logiciels libres, ateliers et concerts ponctueront les journées du 25 au 28 juin. L’un des points d’orgue ? La soirée du 28 au Sucre, à Lyon, avec une programmation de live coding conçue par le GRAME.

L’informatique musicale a toujours été portée par une communauté hybride : académique et passionnée. « La communauté du logiciel libre a toujours contribué de manière massive à ce domaine », rappelle le chercheur. La LAC valorisera des outils et technologies allant des synthétiseurs aux plateformes de MAO (musique assistée par ordinateur), en passant par des dispositifs sonores immersifs.

Un rendez-vous rare à l’INSA Lyon

Pourquoi avoir réuni ces deux conférences à l’INSA Lyon ? « C’était une évidence », affirme Romain Michon. « Notre équipe souhaitait organiser ces conférences et nous avons saisi l’occasion d’enchaîner les deux. C’est une opportunité unique pour nos étudiants. Trois d’entre eux auront d’ailleurs des publications acceptées aux JIM et à la LAC. »

La complémentarité des deux événements est évidente : « Certains participants feront les six jours. La LAC est dans la continuité des JIM, avec une dimension plus pratique et internationale. »

À tous les curieux, artistes, ingénieurs, étudiants et amateurs de musique, Romain Michon lance une invitation claire : « Les JIM et la LAC traitent de sujets passionnants : traitement du signal, IA, création sonore, interfaces musicales… C’est une opportunité rare, et gratuite, pour découvrir un champ de recherche et de création en pleine effervescence. »

GNOMON - Théâtre Astrée - Université Lyon 1

Lundi 23 juin 2025 - Deux séances 19:19 ou 20:20. Performance sous dôme ambisonique - Gratuit sur réservation

FOLIA - Théâtre Astrée - Université Lyon 1

Mardi 24 juin 2025 - Séance à 19:19. Concert pour contrebasse et électronique - Gratuit sur réservation

LAC PERFORMANCES - Théâtre Astrée - Université Lyon 1

Jeudi 26 et vendredi 27 juin 2025 - Séances à 19:19. Musique exploratoire et expérimentale - Gratuit sur réservation

Formation

Satellites de télécommunications et cybersécurité : un élève-ingénieur de l’INSA Lyon au CNES

Dans l’espace gravitent une multitude d’objets. Parmi eux, des satellites de télécommunications, placés en orbite autour de la terre, jouent le rôle de messagers, fournissant entre autres, services Internet, téléphonie, télévision et assistance à la sécurité civile et à la Défense. Parmi les menaces de cybersécurité guettant les satcoms, l’interception de données est reine. En 2020, un doctorant d’Oxford démontrait lors de la Black Hat Conf aux États-Unis qu’il était parvenu à intercepter les données de dix-huit satellites à l’aide d’un équipement bon marché. Cette expérience soulignait déjà la nécessité d’un renforcement urgent de mesures de cybersécurité, dans un secteur en pleine expansion.

Nicolas Lepotier, étudiant au département télécommunications, est en alternance au Centre National d’Études Spatiales. Co-auteur du livre « La cybersécurité de zéro » et passionné par le sujet, il brosse un portrait des enjeux liés à la cybersécurité et aux satellites de télécommunications.

C’est une affaire qui avait finalement causé peu de bruit dans les médias français, mais qui avait suscité autant l’admiration que le trouble chez les spécialistes des satcoms : en août 2020, James Pavur, jeune étudiant américain d’Oxford, avait démontré la vulnérabilité d’une quinzaine de satellites à haute orbite. À l’aide d’une antenne parabolique et d’un tuner satellite DVB-S achetés pour moins de 300 dollars en ligne, le jeune White hat1, montrait comment il était possible d’intercepter du trafic non-chiffré échangé par satellite, en temps réel. « En interceptant certains des flux de ces satellites qui transitaient des informations non-sécurisées vers un fournisseur d’accès à internet, il a réussi à récupérer des données envoyées à des internautes, mais aussi à des avions et des bateaux. Cela a rappelé l’importance de renforcer les mesures de sécurité, et la marge de progression dans le domaine de la sécurité des télécoms par satellite », explique Nicolas Lepotier, élève-ingénieur au département télécommunications de l’INSA Lyon et passionné de cybersécurité.

Les satellites de télécommunications : kesako ?

Placé dans l’espace pour répondre à des besoins de communication, un satellite de télécommunications relaie des signaux diffusés par des stations émettrices, vers des stations réceptrices. Apparue dans les années 1960, cette technologie a d’abord été développée pour transporter des communications téléphoniques et télévisuelles sur de grandes distances, pour ensuite être étendue à la télévision et à internet. « La plupart du temps, nous communiquons grâce à des réseaux présents sur Terre. Par exemple, notre téléphone transmet nos appels, sms et data par réseau cellulaire à des antennes, qui relaient le trafic au destinataire. Nos box internet sont aussi reliées grâce à la fibre optique ou l’ADSL, des réseaux terrestres très vastes. Cependant, toutes ces infrastructures ne sont pas toujours suffisantes pour assurer la communication. Certaines zones ne sont pas équipées, ou ces infrastructures peuvent être endommagées lors de catastrophes naturelles par exemple. Les télécommunications par satellite pallient ce vide ; et sont souvent utilisées par les services de sûreté comme les pompiers par exemple », introduit Nicolas Lepotier.

Illustration du satellite de télécommunications Telecom 1, premier satellite de télécommunications multi-mission associant missions civiles militaires. (©CNES/DUCROS David 2023)

Le « New Space » a rebattu les cartes du monde des satcoms

Parmi les constellations de satellites qui ont fait beaucoup parler d’elles ces dernières années : Starlink, le fournisseur d’accès par satellite de Space X, dont l’explosion du nombre d’appareils en orbite basse soulève encore de nombreuses questions en matière de pollution spatiale, de souveraineté nationale, de réglementation et de sécurité dans plusieurs pays du globe. Cette technologie semble apparaître, dans l’histoire de l’exploitation spatiale, comme une ultime illustration des limites du New Space, un terme désignant les nouvelles formes d’économie liées à l’espace. « Depuis le début des années 2000, le monde du spatial s’est libéralisé. Au lieu d’avoir une agence nationale qui concentre les savoir-faire et expertises, on a ouvert la possibilité aux entreprises de proposer leurs services », explique l’étudiant en alternance au Centre National des Études Spatiales (CNES). « En France par exemple, le CNES a désormais un rôle fédérateur des entreprises du spatial, et est chargé d’élaborer et proposer au gouvernement français un programme spatial national. En résumé, il s’agit d’un rôle de maîtrise d’ouvrage, de régulateur et de financeur pour développer l’industrie du spatial, plutôt qu’un cavalier seul assurant tout en interne. »

Ce nouvel espace économique a ainsi segmenté le monde du spatial et celui des satellites de télécommunications. Constructeurs, opérateurs, orbites… Ce monde, pas toujours lisible pour les entreprises et institutions utilisatrices, est au cœur du domaine de compétence de CESARS, le centre d'expertise et de support pour les usages en télécommunications par satellite, créé par le CNES. « Notre rôle est d'accompagner les entreprises, les chercheurs et les entités publiques qui souhaitent découvrir le domaine et tester leurs solutions sur nos infrastructures », ajoute l’étudiant de l’INSA Lyon en alternance dans ce même centre.

Les satcoms : des objets dont il faut garantir la sécurité

Également co-auteur du livre « La cybersécurité de zéro », Nicolas Lepotier participe à améliorer la sécurité des échanges pour pallier les écoutes pirates sur les communications par satellite. « Il y a des informations plus sensibles que d’autres qui transitent, mais dans certains cas, comme pour les communications militaires, cela peut avoir des conséquences très graves. Parmi les mesures de sécurité prometteuses, il y a le VPN, qui masque et chiffre les informations ». Car le principal enjeu de sécurité des satcoms réside dans l’interception de données. Si Nicolas ne travaille pas spécifiquement sur l’aspect offensif de la sécurité, il expose : « il est reconnu que certains pays perturbent parfois les satellites d’autres pays pour les étudier ou les brouiller, mais l’écoute est le plus gros enjeu en matière de cybersécurité des satcoms. »

Comme pour un réseau terrestre, des « paquets » d’information transitent entre la station émettrice, le satellite et la station réceptrice. Le VPN, pour « virtual private network » (ou réseau privé virtuel en français), sécurise les informations en les chiffrant. Sans clé de déchiffrement, celles-ci sont rendues impossibles à lire. « En revanche, du fait de ses propriétés physiques, un lien satellite n’a pas une bande passante très grande et ne permet pas autant de liberté qu’un lien terrestre. Ainsi, le VPN ajoute des bits supplémentaires, ce qui peut engendrer une saturation, et donc réduire la rapidité avec laquelle les informations sont relayées. Actuellement, nous cherchons l’équilibre entre la sécurité et la rapidité du lien, notamment en explorant des systèmes de PEP2 », décrit l’alternant en optimisation, sécurisation, accélération et hybridation.

L’autre mission de Nicolas au CESARS : la médiation technique

À l’arrière du camion baptisé « Victor », une table en forme de U, des écrans et des antennes. L’outil de médiation roulant est une vitrine pour le centre d'expertise et de support pour les usages en télécommunications par satellite du CNES. « C’est un outil de démonstration assez convaincant lorsqu’il s’agit de mimer des situations de gestion de crises via des télécommunications par satellites. Nous le présentons régulièrement aux pompiers et au SAMU, dont les besoins de terrain font souvent appel aux satcoms, spécifiquement en cas de crise ou de zone blanche. On m’a proposé de travailler à l’amélioration de cet outil de médiation ; je suis notamment chargé de trouver un routeur, permettant la répartition du trafic entre la 4G et le lien satellite, ajoutant de l’intelligence réseau ».

Le camion Victor permet de faire de la médiation auprès des jeunes publics ou des pompiers dont les besoins font régulièrement appel aux satcoms. / Crédits : CNES/OLLIER Alexandre, 2022

En 2021, le marché des télécommunications par satellite représentait 9026 millions d’euros et offre un potentiel de croissance très élevé, spécialement en raison du développement de l’Internet des Objets (IoT), et de la 5G NTN3.

À l’échelle Européenne et dans le cadre de la transition numérique, les États membres s’apprêtent à se doter de leur propre réseau internet par satellite, souverain et plus sécurisé. Le programme IRIS2 pour « Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite4 » sera le premier réseau de satellites multi-orbitaux souverain en Europe. Cette constellation, constituée d’environ 300 satellites, devrait voir le jour en 2030.

[1] Les White hat désignent les « hackers éthiques », qui décident de mettre leurs expertises en sécurité informatique pour trouver les vulnérabilités et améliorer la sécurité des systèmes d’information.

[2] Performance Enhancing Proxy.

[3] Les réseaux non terrestres (NTN) sont des systèmes de communication sans fil qui fonctionnent au-dessus de la surface de la Terre, impliquant des satellites en orbite.

[4] Infrastructure de Résilience et d'Interconnexion Sécurisée par Satellite.

Institutionnel

Jean-Michel Jolion : un parcours au service de l'enseignement supérieur et de la recherche

Après une carrière marquée par des contributions significatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, Jean-Michel Jolion, professeur des universités et spécialiste en informatique, a pris sa retraite en cette fin d’année 2024. Fort d'un parcours impressionnant, il laisse un héritage durable, tant au sein de la communauté INSA qu’auprès des acteurs publics de l’éducation et de la recherche. Retour sur une carrière remarquable au service de la communauté scientifique et universitaire.

De son rôle de conseiller auprès des ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, à son engagement au service du développement de la recherche et de l’enseignement supérieur à Lyon, Jean-Michel Jolion a façonné de nombreuses évolutions.

Un parcours académique de haut niveau

Jean-Michel Jolion rejoint l’INSA Lyon en 1979 en provenance de l’Allier. « Sur le campus de l’INSA Lyon, il y avait plus d’étudiants que d’habitants dans mon village ! » nous fait-il remarquer dans un sourire. Il y obtiendra le diplôme d’ingénieur en 1984. Sa passion pour la recherche sera le fruit des rencontres avec des chercheurs de l’INSA et notamment en physique des matériaux et en microscopie électronique. C’est ce qui le conduira vers le doctorat en informatique et automatique appliquées en 1987, sur un sujet à l’interface entre plusieurs disciplines, qu’il poursuivra par un séjour post-doctoral à l'Université du Maryland (États-Unis) au sein du Computer Vision Lab, grâce à un financement INRIA. « J’y ai découvert un monde de la recherche totalement nouveau : cosmopolite, largement financé, à la pointe sur les meilleurs équipements et surtout déjà tiré par la course à la publication scientifique ! ». À son retour en France, il devient maître de conférences à l’Université Claude Bernard Lyon 1, avant de rejoindre à nouveau l'INSA Lyon en 1994. « J’ai pu obtenir un poste de Professeur au sein d’un tout nouveau département « Génie Productique » qui allait ensuite devenir génie industriel. Ça me permettait de contribuer au développement de l’INSA ». Déjà passionné par l’organisation de l’enseignement supérieur, il occupera plusieurs fonctions importantes, notamment en tant que directeur de la toute nouvelle école doctorale en informatique et information pour la société, puis directeur adjoint de la recherche, chargé des études doctorales et de la culture scientifique. Passionné de médiation scientifique et conscient que la science doit rester en contact avec la société, il créera, avec d’autres collègues de l’INSA (Henri Latreille et Frédéric Arnaud), l’association Ebulliscience (avec le soutien de Georges Charpak), association qui existe encore 26 ans après.

Jean-Michel Jolion n’a cessé d’allier recherche de pointe et implication dans la gestion et l’évolution des formations supérieures. Responsable du comité technique TC15 Graphs based representations de l’International Association for Pattern Recognition de 1998 à 2002, il a également été expert pour de nombreuses activités de recherche au Canada, en Italie, en Suisse et aux Pays-Bas. Son expertise scientifique est également reconnue au sein du comité scientifique de l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) au début 2000. « L’INA préserve la mémoire de notre temps. En son sein, j’ai découvert les enjeux du numérique, au moment de l’explosion du big data ». Pendant plus de 10 ans, il bénéficie d’un soutien de France Télécom qui assume la totalité du financement de sa recherche « sans réelle pression en retour. Un statut et une liberté comme il n’en existe plus aujourd’hui » nous confie-t-il.

Un acteur clé dans la réforme de l'enseignement supérieur et des engagements au niveau national

L’un des aspects les plus marquants du parcours de Jean-Michel Jolion réside dans son rôle au sein des institutions publiques. « Je suis devenu membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en 1998(1). J’ai pu apercevoir la complexité de notre système mais également sa richesse. Œuvrer pour rendre ce système plus efficient est devenu une évidence pour moi et une nouvelle mission personnelle que j’ai pu exercer sur des postes variés entre niveau national et régional ».

En 2012, il rejoint la DGESIP où il dirige le service de la stratégie de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle. En mai 2014, il rejoint le Cabinet de Benoit Hamon, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en tant que conseiller en charge de l’enseignement supérieur. Au fil des différents remaniements entre 2014 et 2017, il rejoindra également le Cabinet de Geneviève Fioraso, puis de Thierry Mandon, secrétaires d'État à l'Enseignement supérieur et à la Recherche et surtout de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, entre septembre 2014 et mai 2017. À ces postes, il a été un acteur majeur des réformes qui ont marqué l’orientation et l’organisation de l'enseignement supérieur français durant cette période : le passage de l’habilitation des formations à l’accréditation des établissements, le transfert de la CSTI aux Régions, la réforme de la formation des enseignants, et surtout la réforme du master dont il a présidé le comité de suivi de 2006 à 2012. « Une expérience sensationnelle au cœur du pouvoir, loin des clichés de l’administration centrale ou de la politique politicienne. Et des grands moments comme les négociations interministérielles et surtout celles avec Bercy, le centre du pouvoir ! Mais aussi, et heureusement, de formidables rencontres et des expériences humaines inoubliables surtout quand vous êtes amené à gérer les « cas personnels », toutes ces demandes, parfois farfelues, souvent touchantes et émouvantes voire dramatiques, qui arrivent des français directement sur la boite mail ou le sms de la ministre ! ».

En décembre 2020, il est rappelé comme Conseiller au sein du Cabinet de Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, d’abord pour suivre l’ensemble des mesures RH de la loi de programmation pour la recherche (votée en décembre 2020) puis de la culture scientifique et des formations.

Cette mission assumée, il revient sur l’INSA début 2022 mais repart très vite sur Paris à la demande de Sylvie Retailleau, nouvelle ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle lui confie une mission consistant à organiser une concertation sur la vie étudiante touchée par une explosion de la précarité. Comme délégué ministériel (à mi-temps avec son poste INSA), il assiste la ministre pour convaincre Bercy de dégager des moyens exceptionnels en mars 2023, « je suis très fier d’avoir pu contribuer à l’augmentation du budget de la vie étudiante de 500 M€, c’est-à-dire 22 % sur le budget, en faveur des plus précaires ». Ses rapports à la ministre et notamment le dernier remis en juillet 2023 fondent la première étape de réforme des aides sociales aux étudiants qu’il accompagne au sein de la DGESIP jusqu’à fin 2023.

Enfin, de janvier à juillet 2024, il effectue une dernière mission auprès de la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle autour du devenir des écoles d’ingénieur. « Un peu comme un retour aux sources pour boucler la boucle avant de m’arrêter » remarque-t-il.

« Pendant ces douze années au ministère, j’ai mené de très nombreuses concertations avec la communauté, les syndicats… et j’ai adoré ces contacts humains. Bien sûr, il y avait très souvent des divergences, des oppositions, des désaccords mais j’ai toujours tenté d’écouter tout le monde et de trouver le bon compromis même avec les plus irascibles, même avec les patrons des sections CNU de droit ! » sourit-il.

Un engagement fort pour la région lyonnaise

En 2004, il devient conseiller du nouveau Vice-Président de la Région Rhône-Alpes en charge de l’enseignement supérieur et de la Recherche. « Tout en restant en poste à l’INSA » tient-il à préciser. « L’objectif était d’animer la concertation régionale avec les milieux académiques et construire le premier schéma régional de l’ESR. C’était une première en France ! ». Cet ancien insalien, toujours avec cet esprit pionnier qui nous caractérise a participé ensuite activement à la contractualisation de tous les établissements de la Région.

En 2007, il est recruté comme délégué général de la toute nouvelle Université de Lyon(2). Jean-Michel est chargé de créer cet établissement public qui devra, trois mois après sa création être un des acteurs majeurs du site face à l’arrivée des grands projets comme le plan Campus, le programme investissement d’avenir… « Pour cette mission, ma priorité consistait à faire de l’université de Lyon la maison commune pour le développement du site académique lyonnais, favorisant la collaboration entre les établissements d’enseignement supérieur, les collectivités et les acteurs économiques de la région ».

En juin 2017, il devient délégué régional à la recherche et la technologie auprès du Préfet et du Recteur, « j’étais au cœur de l’innovation et de la négociation du CPER pendant 3 ans et demi ! ».

En 2022, en parallèle de sa mission nationale, à la demande des directeurs des 4 écoles (Entpe, Centrale Lyon, INSA Lyon et Mines Saint-Étienne), il accompagne la construction progressive de la démarche collective qui se traduira par la création du Collège d’ingénierie (alliance sans structure). « Une nouvelle dimension plus proche du terrain au sein d’un écosystème académique perturbé par l’échec de l’Idex mais surtout l’effervescence des nouveaux projets ».

Un homme de vision et d’innovation

Jean-Michel Jolion est également reconnu pour sa contribution à l’innovation dans son domaine de prédilection. Sa réflexion sur les outils d’analyse de données et les systèmes complexes lui a permis de contribuer activement à la reconnaissance de la recherche française dans le domaine des sciences et des technologies.

Sa recherche ? La reconnaissance des formes (et surtout les statistiques appliquées à des formes non conventionnelles) et plus simplement répondre positivement à la question « Comment mélanger des choux et des carottes ». Si vous le croisez, vous aurez peut-être droit à la recette ! En tous cas, nous souhaitons une très belle retraite à celui qui a démontré ce que veut dire l’esprit INSA tout au long de sa carrière.

(1) Il exercera cette mission jusqu’en 2007.

(2) Créée en février 2007 sous la forme d’un Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur.

Sciences & Société

Soutenance de l'Habilitation à Diriger des Recherches en sciences : Carlos Jaime BARRIOS HERNANDEZ

MultiScale-HPC Hybrid Architectures: Developing Computing Continuum Towards Sustainable Advanced Computing.

Soutenance publique

Chargé de recherche : Carlos Jaime BARRIOS HERNANDEZ

Laboratoire INSA : CITI

Rapporteurs :

- Prof. Ewa DEELMAN (USC, Los Angeles, United States of America)

- Prof. Jesus CARRETERO (U3CM, Madrid, Spain)

- Prof. Michaël KRAJECKI (URCA, Reims, France)

Jury :

|

Civilité |

Nom et Prénom |

Grade/Qualité |

Etablissement |

|

Mme |

DEELMA Ewa |

Professor |

USC, Los Angeles, United States of America |

|

M. |

CARREERO Jesus |

Professor |

U3CM, Madrid, Spain |

|

M |

KRAJECKI Michael |

Professor |

URCA, Reims, France |

|

Mme |

VARGAS SOLAR Genoveva |

Research Director |

CNRS, Lyon, France |

|

M. |

CARON Eddy |

Professor |

UCBL, Lyon, France |

|

M. |

MOHR Bernd |

Professor |

JSU, Jülich, Germany |

|

M. |

DESPREZ Frederic |

Research Director |

INRIA, Grenoble, France |

|

M. |

LE MOUEL Frederic |

Professor |

INSA, Lyon, France |

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Chappe, Bâtiment Hedy Lamarr, 6 Avenue des Arts 69621 Villeurbanne, France

Mots clés

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Sciences & Société

FASSIL - Projection du film The Thinking Game et débats

Projection du film The Thinking Game et table ronde autour de l’intelligence artificielle avec le département télécommunications, le département informatique de l’INSA Lyon, le laboratoire CITI et Pioche mag !

Ce film raconte la création de l’un des laboratoires d’Intelligence Artificielle les plus importants au monde. Ce même laboratoire dans lequel Demis Hassabis et son équipe cherchent à résoudre l’énigme de l’intelligence artificielle générale (AGI). Cinq ans de tournage pour capturer le moment où Hassabis et son équipe créent AlphaFold, un programme qui a résolu un grand défi en biologie. AlphaFold permet d’accélérer le développement de nouveaux médicaments et ouvre la voie à certains progrès scientifiques. The Thinking Game montre l’exaltation autour de percées scientifiques comme AlphaFold, la déception quand une équipe scientifique essuie des revers et la recherche perpétuelle de connaissance.

Ce film invite les spectateurs à assister à l’une des aventures scientifiques les plus importantes de notre époque, explorant le potentiel de l’Intelligence Artificielle Générale pour remodeler notre monde.

Soirée de débat et de dialogue avec Frédéric Le Mouël, directeur du laboratoire CITI et plusieurs acteurs du monde industriel et de la recherche et Pioche! Mag

Durée du film 1h25 et durée totale de la soirée 2h15

Réalisateur : Greg Kohs - Producteur : Gary Krieg - Directeur de la photographie : - Monteur : Steven Sander - Bande originale : Dan Deacon - Producteur exécutif : Tom Dore, Jonathan Fildes - Co-production : Greg Kohs

Événement porté dans le cadre du FASSIL, Festival Arts Sciences et Sociétés de l'INSA Lyon.

Informations complémentaires

- culture@insa-lyon.fr

-

Amphithéâtre de la Bibliothèque Marie Curie, 31 avenue Jean Capelle, 69100 Villeurbanne

Mots clés

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Recherche

Les audits de l’IA

Comment auditer l’IA ou plutôt comment auditer les IA ? Selon quelles méthodes et procédures ? Pour quels objets ? Selon quelles finalités ? C’est à ces questions que la journée les audits de l’IA entend se confronter.

L’actualité juridique internationale relative à l’IA témoigne de la volonté d’encadrer les systèmes d’intelligence artificielle (SIA) afin d’assurer leur sécurité et fiabilité. Qu’il s’agisse du règlement européen sur l’IA, des travaux du Conseil de l’Europe sur une futur convention ou encore du décret présidentiel américain, l’accent est porté sur l’évaluation des SIA à l’aune des risques qu’ils font peser sur nos sociétés démocratiques. En effet, l’IA est susceptible de changer notre rapport au monde, au travail, à la justice, à l’exercice des droits civiques. Dès lors les systèmes d’IA doivent être dignes de confiance, au regard de leurs potentielles conséquences sur la vie quotidienne des citoyens. Une évaluation des systèmes d’IA est donc nécessaire pour s’assurer qu’ils remplissent leur tâche de la manière la plus fiable possible. Accompagnant cette évaluation, les audits et certifications ont alors vocation à créer un cadre de confiance pour les utilisateurs des SIA.

Ainsi, après l’atelier organisé en 2023 et dédié au partage et à la protection des données de santé, le projet IPoP du PEPR Cybersécurité vous convie à la journée "Les audits de l’IA" qui a pour ambition de questionner cet encadrement de l’IA par l’évaluation, d’en sonder les défis mais aussi les réponses apportées aujourd’hui par la recherche et les acteurs de terrain.

Cette journée sera l’occasion d’échanger en croisant les points de vue (académique, institutionnel, réglementaire, industriel).

- Programme : https://files.inria.fr/ipop/audit-ia/tag/hyde/

Appel à poster : Cet atelier offre l’opportunité à des chercheurs de présenter leurs travaux en lien avec la thématique de la journée sous forme de poster.

- Plus d'information : https://files.inria.fr/ipop/audit-ia/tag/poster/

Informations complémentaires

- audit-ai-24@inria.fr

- https://files.inria.fr/ipop/

-

Campus Cyber, 5-7 rue Bellini, 92800 La Défense

Mots clés

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Formation

Élèves-ingénieurs, ils créent un outil pour aider les PME à réduire leur impact environnemental lié au numérique

Allonger la durée de vie des équipements, réparer plutôt que racheter, adopter une politique d’achat responsable : les solutions à disposition des entreprises pour maîtriser leurs impacts liés à leur parc numérique existent. Si les grandes entreprises s’y attellent dans le cadre de démarches RSE1, les plus petites comme les PME peinent encore à prendre le virage, faute de moyens et parfois de prise de conscience. Bien souvent, l’étape essentielle de mesure s'avère laborieuse et rend difficile la mise en place de mesures efficaces.

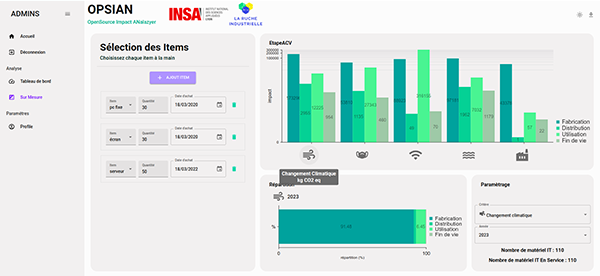

Maxime Herry et Arthur-Mustapha Farwati, élèves-ingénieurs en 4e année de télécommunications, ont développé OPSIAN, un analyseur d’impact des Technologies de l’Information (IT). Open source2, le logiciel a pour but de sensibiliser le plus grand nombre d’organisations, les outiller et les pousser à agir pour réduire leur impact écologique en matière de numérique.

Un analyseur d’impact IT

Face aux conséquences écologiques non-négligeables induites par le numérique et une règlementation évolutive, les petites et moyennes entreprises ont souvent des difficultés à calculer l’impact de leur parc informatique. « La plupart des solutions existantes d’analyse sont des logiciels développés en interne au sein des grandes entreprises et qui restent inabordables pour des PME. Pour pousser ces petites et moyennes entreprises à agir pour réduire leur impact écologique en matière de numérique, nous avons développé ‘OPSIAN’, un analyseur d’impact IT open source », expliquent Maxime Herry et Arthur-Mustapha Farwati, élèves-ingénieurs au département télécommunications de l’INSA Lyon.

OPSIAN permet à l’utilisateur de prendre conscience de l’impact de son équipement,

de sa fabrication à sa fin de vie en passant par sa distribution et son usage.

L e projet, qui s’inscrit dans le cadre d’un module pédagogique intitulé « SPOC - Sustainable Proof Of Concept3 », répond à un appel d’offres émis par La Ruche Industrielle, un collectif d’entreprises et d’écoles du bassin lyonnais. « Il y avait le constat suivant : pour une PME, l’un des coûts écologiques les plus compliqués à quantifier est le numérique. Il n’existe pas encore d’étude à grande échelle des impacts de l’usage, ni d’outil qui contiennent ces informations. Notre ambition a été de créer un outil qui soit autant dédié à l’analyse qu’à la sensibilisation des entreprises et du grand public. Ainsi, il permet à l’utilisateur de prendre conscience de l’impact de son équipement, par exemple un ordinateur, sur divers critères comme le changement climatique, l’émission de particules fines ou encore l’acidification des océans », indique Maxime Herry.

e projet, qui s’inscrit dans le cadre d’un module pédagogique intitulé « SPOC - Sustainable Proof Of Concept3 », répond à un appel d’offres émis par La Ruche Industrielle, un collectif d’entreprises et d’écoles du bassin lyonnais. « Il y avait le constat suivant : pour une PME, l’un des coûts écologiques les plus compliqués à quantifier est le numérique. Il n’existe pas encore d’étude à grande échelle des impacts de l’usage, ni d’outil qui contiennent ces informations. Notre ambition a été de créer un outil qui soit autant dédié à l’analyse qu’à la sensibilisation des entreprises et du grand public. Ainsi, il permet à l’utilisateur de prendre conscience de l’impact de son équipement, par exemple un ordinateur, sur divers critères comme le changement climatique, l’émission de particules fines ou encore l’acidification des océans », indique Maxime Herry.

Mesurer l’impact : une tâche pas si facile

À partir d’une interface minimaliste, les directions de services informatiques des PME peuvent ainsi obtenir des chiffres concrets quant à leur parc informatique et numérique. Émissions de radiations ionisantes, usage des ressources, impact carbone, changement climatique, particules fines et contribution à l’acidification des océans : six critères sont ainsi passés au crible pour générer vingt valeurs qualifiant l’impact. « Dans la majorité des cas, évaluer l’impact de la fabrication d’un équipement numérique est plutôt difficile, car les constructeurs ne sont pas astreints à communiquer toutes ces données aux consommateurs. Si c’est le cas, elles ne sont pas assez précises ou ne couvrent pas tous les critères. Ainsi, afin de disposer de données  fiables, nous sommes contraints à attendre que des tests soient conduits par des organismes de référence pour l’usage et à se baser sur des modèles issus d’études pour la fabrication, la distribution et la fin de vie. Actuellement, nous utilisons les données du modèle NumEcoEval, un référentiel reconnu et supervisé par la Mission interministérielle du numérique responsable. Pour ces raisons, les résultats donnés par OPSIAN sont basés sur des modèles d’approximation. Mais la grande majorité du temps, cela se rapproche de la réalité. Mesurer, sensibiliser, préconiser et suivre sont les quatre missions d’OPSIAN », ajoute Arthur-Mustapha Farwati.

fiables, nous sommes contraints à attendre que des tests soient conduits par des organismes de référence pour l’usage et à se baser sur des modèles issus d’études pour la fabrication, la distribution et la fin de vie. Actuellement, nous utilisons les données du modèle NumEcoEval, un référentiel reconnu et supervisé par la Mission interministérielle du numérique responsable. Pour ces raisons, les résultats donnés par OPSIAN sont basés sur des modèles d’approximation. Mais la grande majorité du temps, cela se rapproche de la réalité. Mesurer, sensibiliser, préconiser et suivre sont les quatre missions d’OPSIAN », ajoute Arthur-Mustapha Farwati.

Améliorations et perspectives

Déjà disponible et en phase d’amélioration, OPSIAN se veut être ergonomique, accessible et transparent. Le duo d'étudiants en télécommunications présentera bientôt l’outil à leur commanditaire, la Ruche Industrielle, mais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « Nous souhaiterions proposer une application professionnelle pour permettre aux entreprises de disposer d’un véritable outil d’aide à la décision. Il nous faudra très certainement travailler plus précisément aux données d’impact de la fabrication à la fin de vie des équipements dont nous parlions plus haut. Nous allons également y intégrer un moteur d’intelligence artificielle pour que la plateforme puisse prendre en compte les nouveaux modèles récemment sortis sur le marché. La DSI de l’INSA Lyon sera notre bêta testeur et nous espérons qu’OPSIAN sera rapidement utile à de nombreux services informatiques des petites et moyennes entreprises. »

[1] Responsabilité sociétale des entreprises

[2] Logiciel dont le code source est librement accessible, modifiable et redistribuable

[2] Preuve de concept durable

Entreprises

« Je travaille sur l’un des challenges opérationnels les plus complexes qu’ait connu Paris : organiser le plus gros événement

du monde ! »

Claire Penot, récemment diplômée du département informatique de l’INSA Lyon, a rejoint le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 depuis un an et demi. Après une année d’alternance en tant que coordinatrice de projets informatiques, elle est aujourd’hui chargée de relever, en équipe, l’un des challenges les plus complexes que Paris ait connu : l’organisation des JOP2024, dont une partie se déroulera dans l’espace public. Depuis septembre dernier, la jeune experte en systèmes d’informations vit sa première expérience professionnelle à plein régime, à la recherche de solutions opérationnelles.

Vous avez effectué votre dernière année d’études d’ingénieure en informatique en alternance au sein de Paris 2024, le Comité d’Organisation des Jeux. En quoi a consisté votre quotidien de Project Management Officier1 (PMO) ?

Paris 2024 est le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Depuis plus de six ans, il travaille à l’organisation et la planification des prochains Jeux. J’y ai décroché une alternance pour ma dernière année d’études, lors d’un évènement de recrutement, intitulé « Meet & Match ». De prime abord, on ne s’imagine pas les besoins en systèmes d’informations que peut nécessiter un évènement sportif comme les Jeux. Pourtant, c’est plus de 150 applications qui seront livrées pour les Jeux 2024, parmi lesquelles on retrouve : la billetterie, le logiciel de gestion des accréditations, l’arbitrage vidéo, des applications pour les athlètes, et bien d’autres ! Chaque application, plus ou moins critique, doit suivre un calendrier de livraison précis, découpé en grandes phases : design, appel d’offres, développement informatique… Mon rôle en tant que PMO était de coordonner la livraison de toutes ces applications. En étroite collaboration avec les équipes projet, il me fallait rapporter l’état de chaque chantier de manière fiable et précise, tout en identifiant les risques qui pourraient survenir. Ces rapports permettent ensuite aux responsables de prendre des décisions. D’ailleurs, pour l’anecdote, c’est Bruno Marie-Rose, diplômé du département informatique qui est le directeur de la Technologie du comité. Ancien sportif de haut niveau, il a même été médaillé de bronze au 4 x 100 mètres lors des Jeux de 1988 alors qu’il était encore étudiant à l’INSA Lyon !

Depuis septembre, vous travaillez à l’intégration opérationnelle de l’évènement dans la ville de Paris. En quoi consiste votre métier ? Comment sollicitez-vous vos compétences d’ingénieure informatique dans celui-ci ?

Les équipes de Paris 2024 sont organisées par « direction métier » et par « cluster géographique ». Je travaille à la direction des Opérations pour le cluster « Paris Centre », le plus dense et le plus challengeant ! En effet, ces Jeux présentent une particularité qui rend les opérations complexes : une partie des épreuves se dérouleront dans l’espace public : sur la place de la Concorde, l’esplanade des Invalides ou le pont Alexandre III par exemple. Les épreuves sur route comme les courses parcourront aussi le centre de Paris et de nombreuses épreuves auront lieu en simultané. Ce sont des opérations complexes, mais c’est aussi ce qui fait la magie de ces Jeux ! Au quotidien, je travaille avec les équipes internes, la Ville de Paris et la Préfecture de Police pour assurer la compatibilité et le bon déroulement de ces épreuves : il s’agit de garantir leur cohabitation avec les riverains et la vie économique parisienne, ainsi que de planifier la sécurisation de la zone, et le bon accès -à pied ou en transports- à ces sites pour les spectateurs, les athlètes et tous les accrédités. Pour cette mission, je me suis légèrement éloignée de l’informatique, mais les qualités d’ingénieur restent pour autant indispensables. En effet, un ingénieur INSA apprend à résoudre des problèmes complexes, et dans ce nouveau travail, nous relevons un des challenges opérationnels les plus complexes qu’ait connu Paris : organiser le plus gros événement du monde !

Une partie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se dérouleront

dans l’espace public : un défi d’organisation de taille (©AdobeStock)

Pouvez-vous nous donner une illustration des problématiques soulevées par l’organisation des JOP dans l’espace public ?

Comme vous le savez probablement, la cérémonie d’ouverture présente un concept unique avec le défilé d’athlètes sur la Seine, depuis Bercy jusqu’au pont d’Iéna. Des zones aménagées pour les spectateurs vont être mises en place tout le long de la Seine, sur les quais hauts et les quais bas. Dès le lendemain de la cérémonie aura lieu l’épreuve du Contre-la-Montre, une épreuve de cyclisme qui se court en extérieur et dont le début du parcours longe les quais. Ainsi, dans la nuit du 26 au 27 juillet, les équipes disposeront seulement de quelques heures pour démonter les aménagements, nettoyer, barriérer, sécuriser et habiller le parcours, tout en opérant dans une zone où la circulation sera particulièrement restreinte. Je dois ainsi coordonner les équipes de la cérémonie, les équipes en charge de la compétition et celles de la ville de Paris.

Qu’appréciez-vous le plus dans l’expérience professionnelle, assez unique, que vous êtes en train de vivre ?

Cette expérience, qui est mon premier CDD, est très différente des projets auxquels j’ai pu participer en stage. En effet, l’échéance est fixée au 26 juillet 2024, jour de la cérémonie d’ouverture, et cette date ne peut sous aucun prétexte être reportée, aucun retard ne sera accepté. Chacun est très responsabilisé, très engagé et très enthousiaste, ce qui est particulièrement appréciable. Nous sommes plus de 2 000 collaborateurs et faisons partie de la même équipe, avec un objectif commun. À l’issue de mon aventure au sein des JOP, je commencerai par me reposer, car la période estivale s’annonce intense ! Pour la suite, rien n’est encore décidé. Le monde de l’événementiel sportif me plaît énormément, mais je reste très attachée au monde de l’IT et cela pourrait me manquer. Peut-être qu’il me sera possible de concilier les deux ? Affaire à suivre !

[1] Coordinatrice de projet en français.

Sciences & Société

[Conférence] Femmes et informatique : combler le ‘gender gap’ est une urgence

Conférencière : Isabelle Collet, professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Genève

L’informatique joue un rôle croissant dans l’évolution de nos sociétés, mais les femmes sont largement sous-représentées dans ces métiers depuis plusieurs décennies. Or, le peu de femmes en informatique est un problème récent et local : il est apparu après les années 80, en Occident. Le but de cette conférence est tout d’abord de déconstruire des idées reçues sur les femmes et l’informatique, puis de montrer les conséquences immédiates et prochaines d’une transition numérique pensée sans les femmes.

Sur inscription.

Informations complémentaires

- scd.animation@insa-lyon.fr

- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/6756

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet - Bibliothèque Marie Curie

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Sciences & Société

[Atelier] Pourquoi faire une thèse en informatique ?

(Presque) tout ce qu’il faut savoir quand on est étudiant et étudiante avant de s’engager dans une thèse...

Sur inscription - apéritif offert Intervenants : doctorant(e)s membres d’équipes Inria (Beagle et AIstroSight), Paul Banse, Arnaud Hubert et Juliette Luiselli Objectif de l’atelier : des doctorants et doctorantes évoqueront les idées reçues sur la thèse et partageront leur expérience

Informations complémentaires

- scd.animation@insa-lyon.fr

- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/6752

-

Salle 204-205 - Bibliothèque Marie Curie