Recherche

Quel poids les pluies de demain feront-elles peser sur nos égouts ?

Parmi les conséquences du changement climatique qui pourront affecter la vie sur Terre, le GIEC décrit l’avènement d’évènements météorologiques plus intenses voire extrêmes dans certaines régions. Les probables épisodes de pluie intenses et fréquents pourraient impacter le mode de gestion des eaux pluviales urbaines.

Au sein du laboratoire DEEP1, l’impact du changement climatique sur le réseau d’assainissement unitaire est au cœur de la thèse de Frédéric Gogien. Cet expert en assainissement au sein de Veolia a consacré une partie de ces trois dernières années à évaluer les conséquences des « pluies du futur » sur le fonctionnement hydraulique des réseaux. Accompagné par Gislain Lipeme Kouyi, professeur des Universités et Magali Dechesne, chercheure en ingénierie environnementale au centre de recherche de Veolia, il montre que l’adaptation est nécessaire. Face à l’augmentation des débits déversés, des volumes conséquents d’eau non-traitée pourraient se retrouver dans les milieux naturels.

Simuler les événements pluvieux du futur

C’est un travail très méthodique dans lequel s’est lancé Frédéric Gogien lors de ses premiers mois de recherche. Pour simuler l’évolution des précipitations d’ici 2100, le doctorant a mis en place une méthodologie2 de construction des pluies futures, appliquée à la ville de Valence. « L’idée générale de cette méthode consiste à se dire qu’un épisode orageux dans le futur ressemblera vraisemblablement à un épisode orageux d’aujourd’hui, mais que son intensité pourra être modifiée. Nous avons réitéré l’exercice à partir de cinq modèles climatiques différents, produisant des résultats contrastés de manière à prendre en compte les incertitudes. » C’est ainsi qu’en étudiant les pluies d’hier, Frédéric Gogien a par analogie, simulé les pluies de demain pour répondre à la question suivante : si d’ici 2100 le système de gestion des eaux urbaines ne subit pas d’évolution, quelles seront les conséquences de ces pluies sur le fonctionnement hydraulique du réseau d’assainissement, notamment sur les déversoirs d’orage ?

Un réseau unitaire déjà à flux tendu

Traditionnellement gérées via des réseaux d’assainissement, les eaux urbaines sont l’objet d’une ingénierie hydraulique poussée. Collectées au sein du réseau dit « unitaire », les eaux usées et les eaux pluviales sont généralement transférées vers des stations d’épuration pour être traitées, avant d’être rejetées vers le milieu naturel. Seulement, lorsque la pluie bat son plein, il est nécessaire d’alléger les infrastructures pour prévenir les débordements. « Parmi les infrastructures capables de décharger le trop-plein de volume, on peut citer les déversoirs d’orage, placés en amont des stations d’épuration et qui agissent comme des soupapes de sécurité et permettent de garantir les performances de traitement. La majorité des rejets des déversoirs rejoint les milieux naturels sans aucun traitement », indique Gislain Lipeme Kouyi.

Parmi les facteurs aggravant la gestion à flux tendu des réseaux d’eaux urbaines, l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols, règnent en maître. « Moins l’eau de pluie s’infiltre naturellement dans le sol, plus le réseau unitaire doit gérer des quantités d’eau pluviale importantes, en sus des eaux usées des habitants. À l’avenir, il est peu probable que nos réseaux d’eau actuels soient en capacité de gérer la puissance des ruissellements et les volumes liés au changement climatique », ajoute l’enseignant-chercheur.

Quand la pluie fera dérailler la règlementation

Si les déversoirs d’orage offrent une souplesse de gestion, les rejets des eaux urbaines dans les milieux naturels, eux, sont soumis à une règlementation stricte. Pour les systèmes d’assainissement qui ont fait le choix du critère réglementaire fondé sur le volume, il est autorisé de déverser l’équivalent de 5 % du volume total3 d’eaux usées produit annuellement par l’agglomération. « Cette règlementation pousse à assurer une protection minimum des milieux naturels. J’ai cherché à savoir si les pluies du futur pourraient modifier la conformité d’un système d’assainissement particulier », ajoute Frédéric Gogien. C’est ainsi que le doctorant et ingénieur a simulé les conséquences des pluies futures sur les déversements du réseau unitaire valentinois. « La tendance est très claire sur le volume rejeté dans les milieux naturels. En fonction des modèles climatiques utilisés, les chiffres varient, mais tous montrent qu’il y aura forcément plus de rejets d’eau non traitée dans les milieux naturels via les déversoirs d’orage », poursuit Frédéric Gogien.

Une adaptation nécessaire

Les résultats du travail de thèse de Frédéric Gogien appellent à imaginer rapidement des solutions pour une gestion nouvelle des systèmes d’assainissement en zones urbaines. « La question de la déconnexion des eaux de ruissellement des réseaux unitaires commence à être traitée à l’échelle européenne, notamment à travers le projet ‘Ville perméable’ porté par la Métropole de Lyon ou encore un projet4 entamé au sein du laboratoire DEEP. Il s’agit surtout pour les villes de déployer des solutions d’adaptation fondées sur la nature à grande échelle dans le but de favoriser l’infiltration, l’évapotranspiration et de promouvoir la réutilisation d’une partie des eaux de pluie », ajoute Gislain Lipeme Kouyi. Un plan national d’actions pour la gestion des eaux pluviales a émergé en 2021, visant à structurer les politiques publiques en matière de gestion des eaux pluviales. « Il est désormais entre les mains des décisionnaires de favoriser les solutions qui permettent de recréer un nouvel écosystème vertueux. Végétaliser les espaces urbains permet par exemple de baisser la température des villes de 2°C à 4°C. Une ville perméable et végétale est la promesse d’une ville durable, mais surtout vivable », conclut le professeur des Universités.

À Lyon, la rue Garibaldi a fait l’objet d’un projet de réaménagement favorisant l’infiltration

et la réutilisation des eaux pluviales. (©Cerema)

Assessing the impact of climate change on Combined Sewer Overflows based on small time step future rainfall timeseries and long-term continuous sewer network modelling. Water Research, 230. Gogien, F., Dechesne, M., Martinerie, R., Lipeme Kouyi, G. (2023).

[1] Déchets, eaux, environnement, pollutions (INSA Lyon)

[2] Cette méthodologie se décline en deux étapes : une descente d’échelle spatiale dérivée de la méthode quantile/quantile et une désagrégation temporelle par recherche d’analogues. Cette seconde étape s’appuie notamment sur la mise en évidence d’une relation entre la pluie et la température : plus il fait chaud et plus les intensités de pluie sont élevées.

[3] Source : Arrêté ministériel sur l’auto-surveillance du 27 juillet 2015

[4] H2020 Multisource

Formation

"Il faut développer une approche critique du numérique dans la formation des élèves-ingénieurs"

Il apparaît aujourd’hui évident que le numérique bouleverse l’ensemble des domaines de la société ; une omnipotence qui transforme en profondeur nos existences et dont les enseignants investis dans l’évolution de la formation se sont saisis, avec deux objectifs : transformer la pédagogie pour consolider une culture minimale sur l’outil et développer une approche critique du numérique dans la formation des élèves-ingénieurs de l’INSA Lyon.

Au sein du groupe de travail dédié aux « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique », la réflexion est partie du constat suivant : qu’il s’agisse d’intelligence artificielle, de production logicielle ou d’appareils digitaux, les outils du numériques sont principalement créés par des ingénieurs. Il est donc urgent, au-delà de former les futurs professionnels à la maîtrise proprement technique, de leur faire entrevoir les réalités sociétales et philosophiques qui s’y rattachent. Lionel Morel, enseignant-chercheur au département informatique et laboratoire CITI, et David Wittmann, enseignant au centre des Humanités sont tous deux animateurs du groupe de travail « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique ». Dans cet entretien, ils résument les travaux menés pour intégrer ces enjeux à la formation INSA.

Lorsque l’on parle d’enjeux environnementaux du numérique, le premier « impact » criant se rapporte souvent à la réalité matérielle des objets. Cependant, les propositions et les objectifs pédagogiques établis par le groupe de travail veulent aller plus loin.

Lionel Morel : Environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont liés au numérique. Le mythe du numérique « propre » ayant largement investi l’inconscient collectif, il est nécessaire de les former à développer des outils pour évaluer, contrôler et réduire l’impact du matériel numérique. Cependant, il est tout aussi indispensable de les initier à déconstruire ce mythe. Les effets d’une utilisation massive du numérique ne sont pas seulement matériels. Un objet technologique a des effets indirects et modifie une activité humaine en induisant des effets sur la société ; souvent, cet aspect n’est pas intégré par la personne qui conçoit ces objets numériques. À travers nos réflexions avec le groupe de travail, nous avons souhaité dépasser le cœur technologique et technique, et élargir le champ de l’acculturation de nos étudiants jusqu’à la politique, l’éthique et le juridique. L’ambition est de leur offrir une vision globale des enjeux engagés par le numérique. Nous voulons faire prendre conscience que la technologie n’arrive pas ex-nihilo ; elle est en interaction avec les sociétés humaines.

Vous avez ainsi débuté l’élaboration d’une méthodologie permettant d’aborder les enjeux environnementaux et sociétaux du numérique dans les enseignements, « à partir du réel ». En quoi consiste-t-elle ?

Lionel Morel : Une phase exploratoire assez conséquente a été nécessaire pour aboutir à une première ébauche de méthode pédagogique, avec une vision « en oignon ». L’idée principale est de mettre en évidence les impacts et les imaginaires sous-jacents, à partir d’un objet technique du réel. Prenons l’exemple de la vidéo-surveillance : les enjeux techniques sont ceux de la fabrication d’une caméra, de l’utilisation efficace et optimisée des données produites. Mais le déploiement de cette même technologie ne s’arrête pas aux enjeux techniques : il peut interroger le modèle économique des entreprises développeuses ou les potentiels lobbys impliqués. Ensuite, il comporte des dimensions éthiques et juridiques auxquelles il faut répondre : par exemple, la question des droits d’accès aux informations personnelles ou le droit à l’image. La couche supérieure de la réflexion peut porter sur les ressources nécessaires, le renouvellement du matériel défectueux, ses coûts écologiques… Enfin, la dernière couche s’intéresserait aux imaginaires liés à l’objet technique en lui-même. Pour le cas de la surveillance des populations, la littérature ou les médias internationaux en regorgent… Une fois ce travail réalisé, idéalement, il faudrait faire le travail dans le sens inverse, en faisant de la dernière couche, la plus importante : vers quel imaginaire voudrait-on aller ? C’est déconstruire pour mieux reconstruire.

Le groupe de travail a identifié quatre imaginaires très caractéristiques des manières usuelles et populaire de se rapporter au numérique. Quels sont-ils ?

David Wittmann : Effectivement, on pourrait croire que le fonds de commerce de la littérature dystopique ne dépasserait pas les pages des romans ni les écrans de cinéma, pourtant, les imaginaires du numérique sont très ancrés dans l'inconscience collective. Le premier se rapporte à l’immatérialité : c’est un mythe qui laisse penser que le numérique est propre et qu’il n’a pas d’impact environnemental. Le second se rapporte à l’immédiateté et consiste à considérer que le numérique permet de faire et d’avoir tout, dans l’instant. C’est d’ailleurs une notion qui camoufle totalement les médiations bien humaines qui nous permettent d’accéder aux applications comme les travailleurs de l’ombre, les modérateurs de contenus ou même les préparateurs de commande. Le troisième imaginaire est celui de la neutralité : penser que les algorithmes sont immunisés des biais humains et des jugements moraux. Pourtant, derrière les algorithmes, il y a des programmeurs et des organisations qui portent, en conscience ou non, des idées et des valeurs morales. Le dernier mythe que nous souhaiterions aborder est celui de l’absolue nécessité de la technologie numérique : souvent présenté comme solution à tous les maux, le numérique fait l’objet d’un grand récit solutionniste qui traverse notre société et évite d’interroger la réalité des besoins ou de contester l’efficacité du numérique face à des solutions plus traditionnelles.

Ces quatre grands mythes seront une base pour développer l’esprit critique des étudiants. Ce faisant, les futurs ingénieurs seront plus à même de construire des outils numériques socialement et écologiquement responsables, et seront aussi armés, en tant que citoyens, pour adopter une attitude réflexive et critique, et pour prendre part aux différents débats qui animent nos sociétés.

L’approche développée par le groupe de travail « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique » propose également d’enseigner les concepts à la base de la pensée algorithmique. Pour quelles raisons ?

David Wittmann : Il y a, à la base de la pensée algorithmique, l’idée qu’un problème, quel qu’il soit, peut être résolu par une machine qui sait lire et exécuter des commandes. Cependant, pour formaliser le problème, il faut en créer un modèle abstrait pour espérer que la machine le résolve. L’abstraction permet l’efficacité pratique, mais elle porte aussi en elle le germe d’une réduction de la complexité, en particulier du social. Il existe un caractère universel dans le numérique, qui prétend qu’une machine pourrait tout faire. Un raccourci se joue ici : on imagine que tout problème peut être résolu par un ordinateur ou une application numérique et par extension, par la technologie. Mais les informaticiens savent très bien qu’il y a des limites, des problèmes qui ne peuvent être résolus de manière exacte, par une machine. Faire comprendre cela à nos étudiants amène à les faire se questionner sur la différence entre innovation numérique et progrès social. Pour chaque objet numérique, il faut que l’ingénieur qui fait l’innovation se pose la question de savoir quelle est la société qui se construit à travers cet objet et si nous voulons d’une telle société. Quelle forme de vie, quelle humanité construisons-nous à travers les techniques que nous mettons en œuvre ?

Le groupe de travail dédié aux « enjeux environnementaux et sociétaux du numérique » est composé de huit membres actifs : Frédérique Biennier (IF), Adina Lazar (BS), Lionel Morel (IF), Céline Nguyen (CDH), Christine Solnon (IF), Jean-François Tregouet (FIMI), Erin Tremouilhac (CDH) et David Wittmann (CDH).

Une (r)évolution de la formation d’ingénieur à l’INSA Lyon

Depuis 2019, un vaste chantier d’évolution de la formation a été entrepris au sein de l’INSA Lyon pour former les étudiants à deux facteurs majeurs de la mutation de nos sociétés : les enjeux socio-écologiques et les enjeux du numérique. Cette évolution concerne tous les élèves-ingénieurs, de la 1re à la 5e année et est mise en œuvre progressivement depuis la rentrée 2021. Un socle commun est ainsi décliné en huit thématiques :

▪️ Anthropocène et climat

▪️ Énergie

▪️ Ressources, analyse du cycle de vie (ACV) et mesure d’impact

▪️ Enjeux du vivant

▪️ Quels futurs possibles et souhaitables ?

▪️ Calcul numérique

▪️ Sciences des données et intelligence artificielle

▪️ Enjeux environnementaux et sociétaux du numérique

« Projet soutenu dans le cadre de l'AMI Emergences. »

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Thomas LUBRECHT

Numerical and Experimental Analysis of the Tribological Performance of a Diamond-Like Carbon Coated Piston Ring Cylinder Liner Contact

Doctorant : Thomas LUBRECHT

Laboratoire INSA : LaMCos

Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon

Motivé par l’urgence climatique et les normes d’émissions de polluants, l’industrie automobile mondiale initie l’électrification de sa flotte de véhicules. Cependant, cette technologie est, en l’état, incapable de répondre aux challenges de la mondialisation. Pour cette raison, les moteurs à combustion interne seront toujours utilisés dans les années à venir. Ainsi, améliorer leur efficacité, fiabilité et réduire leurs émissions de polluants est aujourd’hui plus que nécessaire. Les revêtements de surface, tel que le Diamond-Like Carbon (DLC), peuvent par leurs excellentes propriétés tribologiques améliorer le rendement et la durée de vie d’un moteur. Leur application au contact primordial Segment-Piston-Chemise (SPC) a peu été étudiée, mais semble prometteur. Afin d’évaluer la pertinence d’une telle solution, une étude expérimentale et numérique du contact SPC revêtu DLC est menée. Un solveur semi-analytique, transitoire, linéique pour la résolution du contact lubrifié est développé. Contrairement aux habituelles théories stochastiques, cette méthode repose sur un calcul déterministe du contact entre rugosité à partir du relevé topographique de la surface. L’influence de la macro- géométrie des pièces sur le contact est pris en compte par l’implémentation de coefficients analytiques. Ainsi, le solveur permet l’estimation rapide des forces de frottement du contact tout en considérant les phénomènes de sous-alimentation et de transport d’huile. Le solveur est validé expérimentalement et numériquement. En parallèle, un moyen d’essai dit à « chemise-flottante » équipé de vraies pièces moteur est améliorer. La réalisation d’une étude vibratoire du banc d’essai à permit l‘obtention d’un meilleur ratio signal sur bruit mesuré. En outre, une méthode permettant de reproduire des conditions d’essai à hautes vitesses tout en fonctionnant à basses vitesses est présentée.

A partir des méthodes développées, d’excellentes performances tribologiques sont observées pour le contact SPC revêtu DLC. Une réduction significative du frottement ainsi qu’une excellente résistance à l’usure pour une variété de lubrifiant sont obtenues.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne

Sciences & Société

Eoliennes, pourquoi tant de haine ?

Cédric Philibert sera l'invité d'Hespul mercredi prochain à la Maison de l'Environnement pour échanger sur la difficile appropriation de l'énergie éolienne par les français, suite à la publication récente de son livre.

Il apporte ainsi des réponses documentées aux interrogations légitimes du public, mais pourfend également une vaste entreprise de désinformation, une coalition d’intérêts économiques ou purement politiques.

Avec également Marc Jedliczka d'Hespul, Eric Sellin du département génie électrique de l'INSA Lyon et un représentant de la FNE Rhône.

Entrée gratuite sans inscription, jauge limitée à 100 personnes.

Informations complémentaires

- mediatheque@maison-environnement.fr

- https://www.lespetitsmatins.fr/collections/essais/300-eoliennes-pourquoi-tant-de-haine-.html

-

Maison de l'Environnement 14 avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Mots clés

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Teddy GRESSE

Développement et validation d’une modélisation thermo- aéraulique tridimensionnelle et dynamique du bâtiment pour l’étude des environnements thermiques intérieurs complexes

Doctorant : Teddy GRESSE

Laboratoire INSA : CETHIL

Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon

Avec le changement climatique en cours et la hausse globale des températures, l’enjeu du confort thermique, notamment l’été et en ville, devient une question centrale pour la conception et la rénovation des bâtiments. Afin d’étudier le confort thermique dans des environnements thermiques intérieures complexes, mettant en jeu des phénomènes radiatifs et convectifs dynamiques et locaux, il est nécessaire de disposer d’outils de simulation thermique du bâtiment adaptés. Ce travail de thèse propose le développement et la validation d’une modélisation thermo-aéraulique du bâtiment basée sur la BES (Building Energy Simulation) tridimensionnelle, la CFD (Computational Fluid Dynamics) par la méthode de Boltzmann sur réseau (LBM) et la simulation des grandes échelles (LES), et finalement le couplage de ces deux approches. Tout d’abord, le modèle de BES développé a été validé suivant une confrontation avec des mesures en conditions réelles réalisées dans une pièce solaire passive. Les résultats montrent des résidus et des erreurs moyennes faibles sur les températures d’air et de surface intérieures. L’application du modèle de BES à l’étude d’un matériau à changement de phase montre notamment que le stockage d’énergie latente s’effectue principalement dans les parties de mur ensoleillées, ce que ne peuvent pas prédire les codes de calcul couramment utilisés. Ensuite, la modélisation LBM-LES a été confrontée à un vaste ensemble de données expérimentales d’une pièce ventilée mécaniquement mettant en jeu des jets turbulents, axisymétriques et anisothermes de paroi. Les résultats montrent un bon accord entre les prédictions et les mesures concernant les profils moyens et la turbulence des jets étudiés. Enfin, le couplage BES-CFD a été mis en place et confronté aux données expérimentales d’une pièce équipée d’un radiateur. L’analyse porte sur le transfert de chaleur aux parois et les caractéristiques du panache thermique et montre que le couplage employé conduit à des résultats fiables.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Eugène Freyssinet (Bât. Eugène Freyssinet) - Villeurbanne

Formation

Pourquoi enseigner les enjeux du vivant dans une école d’ingénieur ?

« C’est une crise dans la crise, un déni dans le déni ». L’érosion de la biodiversité est souvent mise au second plan lorsque l’urgence climatique est abordée. Pourtant intimement liée à la santé et à la nutrition de l’Homme, la santé des écosystèmes est indispensable à la vie de l’Homme sur la planète.

Cette thématique, les enseignants engagés dans l’évolution de la formation d’ingénieur INSA l’ont prise à bras-le-corps. Mais comment faire de la place au vivant dans une école régie principalement par les sciences dures ? Pourquoi former les futurs ingénieurs à ces enjeux ? Est-il possible de faire comprendre les bases de cette biochimie et du réseau d’interactions que constitue la multitude des espèces de nos écosystèmes dont notre développement dépend ? Hubert Charles, enseignant-chercheur et animateur du groupe de travail dédié, apporte des éléments de réponse.

Il y a un exercice que l'enseignant-chercheur aime proposer à ses élèves ingénieurs pour travailler sur la relation entre l’Homme et la nature. « Je les invite à s’imaginer dans une situation tout à fait caricaturale de la vie urbaine, comme une soirée foot et pizza devant la télévision. Je leur demande de dresser une liste de tous les écosystèmes nécessaires pour les besoins de la soirée. Beaucoup de matériaux sont issus de la nature : le cuir du canapé, le bois de la table basse, les pommes de terre et l’huile qui ont servi à faire les frites, les levures pour faire la bière, les forêts qui absorberont le carbone de la retransmission du match, etc. ! Si l’exercice prête à sourire, il n’en est pas moins efficace pour faire prendre conscience de la dépendance de l’être humain au reste du vivant. Match de foot ou pas, nous sommes tous des éléments des écosystèmes redevables des services de la nature pour vivre et exercer nos activités favorites », introduit Hubert Charles.

Il y a un exercice que l'enseignant-chercheur aime proposer à ses élèves ingénieurs pour travailler sur la relation entre l’Homme et la nature. « Je les invite à s’imaginer dans une situation tout à fait caricaturale de la vie urbaine, comme une soirée foot et pizza devant la télévision. Je leur demande de dresser une liste de tous les écosystèmes nécessaires pour les besoins de la soirée. Beaucoup de matériaux sont issus de la nature : le cuir du canapé, le bois de la table basse, les pommes de terre et l’huile qui ont servi à faire les frites, les levures pour faire la bière, les forêts qui absorberont le carbone de la retransmission du match, etc. ! Si l’exercice prête à sourire, il n’en est pas moins efficace pour faire prendre conscience de la dépendance de l’être humain au reste du vivant. Match de foot ou pas, nous sommes tous des éléments des écosystèmes redevables des services de la nature pour vivre et exercer nos activités favorites », introduit Hubert Charles.

L’Homme est une espèce ingénieure. Comme le castor qui fabrique des barrages sur la rivière pour conserver de l’eau et protéger son gîte contre les prédateurs, l’être humain modifie son environnement pour son développement depuis le Néolithique. Maintenant, ses capacités de perturbations dépassent largement celles des autres espèces de la planète. « Ainsi, pour les plus urbains d’entre nous, nous avons complètement rompu les liens Homme – nature et perdu la conscience de nos dépendances aux écosystèmes. Dans nos environnements de vie artificiels et contrôlés, ce dualisme nature-culture est exacerbé. Pourtant, 40 % de l’économie de cette vie artificielle repose sur les écosystèmes ».

Au sein du chantier de l’évolution de la formation des ingénieurs INSA, le groupe de travail dédié aux « enjeux du vivant » a fait de ce lien entre nature et culture, une notion fondamentale à inculquer aux étudiants. « C’est un sujet qui implique de nombreux impacts sociaux et philosophiques et une montée en compétences en biologie des élèves et du corps enseignant. Dans les années 50, on s’est construit une vision écopaternaliste, considérant que toute nature qui ne serait pas dressée et contenue par l’homme n’aurait pas de valeur. C’est une vision issue de l’après-guerre, arrivée avec la mécanisation et les pesticides dans l’agriculture. On a cru qu’on pourrait dompter la nature avec des champs de monoculture et avec la technologie. Aujourd’hui, on se rend compte que cette agriculture industrielle rend nos champs improductifs et infertiles. Les questions que l’on veut adresser à nos étudiants sont : quelle est la valeur de cette nature dite « sauvage » ? Pourquoi et comment la soigner ? », poursuit l’animateur et scientifique.

Trop souvent polarisée sur les enjeux climatiques, la crise de l’érosion de la biodiversité menace la vie de l’Homme sur la planète et selon l’IPBES1, il existe 5 causes principales à cette crise : la destruction des habitats, la surexploitation des ressources, le changement climatique, la pollution et les espèces envahissantes. « Le changement d’usage des sols en est l'une des causes majeures. L’urbanisation, l’industrialisation et l’agriculture intensive ont dégradé la terre nourricière, garante d’un air pur et d’un sol fertile. Par ailleurs, des maladies de société liées à la dégradation de l’écosystème terre sont apparues telles que les cancers, les maladies cardio-vasculaires, les maladies respiratoires liées aux pollutions, et les épidémies… Elles sont les signaux faibles de l’urgence écologique, car il est illusoire de vouloir soigner l’Homme sans soigner l’écosystème : sans écosystèmes en bonne santé, pas d’êtres humains en bonne santé. C’est le principe de santé globale », poursuit l’enseignant.

C’est à cette interface entre biologie et sciences humaines que s’inscrit la réflexion de l’évolution de la formation des ingénieurs INSA sur les enjeux du vivant autour de quatre thèmes : la biodiversité, la santé, l’alimentation et la relation Homme-nature. Les futurs ingénieurs doivent comprendre que tout animal, n’existe pas en tant que tel. « L’homme notamment est un écosystème à part entière. Il ne survit que grâce aux relations qu’il entretient avec les microorganismes qui le colonisent et avec les autres espèces de l’écosystème dans lequel il vit ».

Initier les élèves ingénieurs aux enjeux du vivant est donc une étape clé dans la compréhension globale de l’urgence écologique. En reconnectant l’ingénieur INSA à la réalité de la nature, on lui permet d’avoir le recul nécessaire pour repenser la technologie et d’en réduire son impact sur le vivant. « Si nous voulons former des ingénieurs humanistes, il est de notre devoir d’enseignants de transmettre les bonnes valeurs du développement humain. Et quand je parle de développement, je parle d’amélioration de la qualité de vie et non pas forcément de l’extension de la colonisation de la planète. Il ne faut pas oublier que l’Humanité n’a que 500 000 ans. Parmi toutes les espèces de la planète, l’espèce humaine est très jeune et elle est la seule autant responsable que menacée. Tenter de faire perdurer l’espèce humaine durablement me paraît donc légitime. Pour cela, nous avons besoin de notre capacité à œuvrer collectivement, mais aussi de réaliser une transition technologique pour accéder à la durabilité à l’échelle du vivant. »

Ainsi, le travail collégial réalisé par le groupe de travail a permis de définir les éléments d’un programme pédagogique sur 5 ans ; objectifs dont les enseignants devront s’emparer pour les appliquer dans les départements de spécialité de la formation. « Nous avons initié ce travail au FIMI2 en première année au sein de l’équipe ETRE (Enjeux de la TRansition Écologique) avec un cours de 3h sur le concept de santé globale. En deuxième année à partir de l’année prochaine, nous sortirons de la salle de cours, sur le campus, observer les réseaux de pollinisateurs, la formation du sol, les espèces invasives, les aménagements du territoire et de l’espace naturel pour observer les écosystèmes et mesurer les impacts de l’homme. »

S’il reste encore beaucoup à faire comme le prévient Hubert Charles, ce petit pas est prometteur pour amener à la transition technologique nécessaire pour permettre une durabilité de notre développement à l’échelle du vivant et non à l’échelle temporelle de notre économie. « Faire évoluer la formation de l’ingénieur vers une réelle prise en compte du vivant est indispensable : la crise de la biodiversité ne résulte pas seulement de choix humains et de pratiques techniques, mais aussi de valeurs sur lesquelles s’est fondée notre modernité. C’est là toute la complexité du sujet. »

Une journée banalisée dédiée à l’évolution de la formation de l’ingénieur INSA permettra aux enseignants, enseignants-chercheurs et étudiants de réfléchir, échanger et se former à la transition socio-écologique et aux enjeux du numérique.

Cette journée proposera à la communauté INSA de découvrir et approfondir les sujets pour se mettre en action à travers des cours-conférences, des ateliers, des fresques, des forums d'échange.

🔒 Programme et inscriptions pour les personnels et les étudiants : Journée évolution de la formation - 14 mars 2023

Depuis 2019, un vaste chantier d’évolution de la formation a été entrepris au sein de l’INSA Lyon pour former les étudiants à deux facteurs majeurs de la mutation de nos sociétés : les enjeux socio-écologiques et les enjeux du numérique. Cette évolution concerne tous les élèves ingénieurs, de la 1re à la 5e année et est mise en œuvre progressivement depuis la rentrée 2021. Un socle commun est ainsi décliné en huit thématiques :

▪️ Anthropocène et climat

▪️ Énergie

▪️ Ressources, analyse du cycle de vie (ACV) et mesure d’impact

▪️ Enjeux du vivant

▪️ Quels futurs possibles et souhaitables ?

▪️ Calcul numérique

▪️ Sciences des données et intelligence artificielle

▪️ Enjeux environnementaux et sociétaux du numérique

« Projet soutenu dans le cadre de l'AMI Emergences. »

[1] : IPBES - Rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques - Résumé à l’intention des décideurs

[2] Formation Initiale aux Métiers d'Ingénieur

Formation

Comment enseigner les enjeux socio-écologiques dans une école d’ingénieur ? L’INSA Lyon répond.

Tout part d’un constat. Historiquement, en tant qu’acteurs majeurs du développement économique et de la technicisation du monde, les ingénieurs ont aussi contribué à leur manière à la crise socio-écologique en train de se dérouler.

Depuis 2019, l’INSA Lyon s’est lancé dans le chantier de l’évolution de sa formation pour tenter d’enrayer la machine. Dans un futur souhaitable, les futurs ingénieurs de l’INSA Lyon devront apprendre à « résister aux sirènes technosolutionnistes et faire preuve de lucidité ».

Faisant partie des premiers établissements de l’enseignement supérieur français à vouloir former l’ensemble de ses étudiants aux enjeux de « développement durable et de responsabilité sociétale », l’INSA Lyon est parti d’une page quasi-blanche. Après un peu plus de deux années de travaux préliminaires, l’heure est désormais au déploiement des nouveaux enseignements auprès des étudiants. Dès février 2023, la première illustration à grande échelle verra le jour avec le module « ETRE » pour « Enjeux de la Transition Écologique » en 1re année du département FIMI1. Une première porte qui s’ouvre vers un futur souhaitable. Explications.

« L’ambition du modèle INSA de former des ingénieurs citoyens, responsables, soucieux des conséquences de leurs actions, prend une nouvelle dimension si l’on prend au sérieux l’objectif que nos ingénieurs contribuent vraiment à la transition vers un monde soutenable ». C’est ainsi que le cahier n°2 de l’évolution de la formation de l’INSA Lyon introduit le sujet. « Notre ambition était de pouvoir proposer à nos étudiants une formation interdisciplinaire et systémique aux enjeux socio-environnementaux. C’est ce que l’on s’apprête à mettre en place aujourd’hui, à l’échelle de l’établissement », présente Nicolas Freud, enseignant-chercheur et chef du projet évolution de la formation.

Seulement, à l’INSA Lyon, aucun enseignant n’est à proprement parler « spécialiste des questions socio-écologiques » et beaucoup ont exprimé leur sentiment de manquer d’expertise et de légitimité vis-à-vis de ces sujets complexes et par nature transversaux. Pour construire les contenus, former les enseignants et déployer les enseignements dans l’ensemble des départements, les équipes pédagogiques se sont alors appuyées sur l’un de leurs atouts majeurs : la richesse et la complémentarité des compétences enseignantes. « Des groupes de travail thématiques ont été constitués avec des enseignants de différentes disciplines, des sciences pour l’ingénieur, mais aussi des sciences humaines et sociales, issus des différents départements et centres. Les apports croisés des participants ont permis de monter en compétences et de produire des ressources pédagogiques sur lesquelles les nouveaux enseignements pourront s’appuyer. Une synthèse de ces travaux est publiée dans le cahier n°2 de l’évolution de la formation », explique Nicolas Freud.

Au sein du département FIMI, une équipe pédagogique pluridisciplinaire peaufine la préparation du module « ETRE », dont la responsabilité est portée par Solène Tadier, Mathieu Gautier et Arnaud Sandel2. Sous cet acronyme évocateur se cachent les premières heures de cours consacrés aux « Enjeux de la TRansition Écologique ». Déployés dès février 2023 auprès des presque 900 élèves-ingénieurs de 1re année, les enseignements mobiliseront une cinquantaine de professeurs pendant 28 heures tout au long du second semestre. « L’idée est de poser les premières briques d’un enseignement qui se déploiera durant toute la scolarité. Nos élèves-ingénieurs doivent être équipés pour la suite dans les départements où ils approfondiront leurs connaissances au regard de leur spécialité d’ingénierie », indique Solène Tadier.

Pour cette première approche, deux façons d’enseigner les enjeux socio-écologiques. D’abord par des enseignements « dédiés », c’est-à-dire des cours sur les bases de connaissances scientifiques provenant notamment des travaux du GIEC3 et de l’IBPES4. « Cette partie sera réalisée en première année avec des binômes d’enseignants en sciences dures et en Humanités. Cette association nous a paru indispensable pour saisir les enjeux dans leur globalité : les aspects environnementaux et sociologiques seront ainsi enseignés conjointement », ajoute Mathieu Gautier. La seconde façon de faire appréhender les enjeux de la transition socio-écologique, c’est de les faire « infuser » dans des cours « non-dédiés », à travers les disciplines classiques : bien comprendre une fonction exponentielle en cours de mathématiques est, par exemple, indispensable pour comprendre le dépassement des limites planétaires. « En chimie, par exemple, l’enseignant peut profiter du chapitre qui parle de la transformation d’une ressource naturelle en une ressource utile pour aborder les enjeux d’extraction, d’analyse de cycle de vie et de finitude de la ressource. L’idée est d’essaimer et de faire comprendre que la problématique est systémique. »

Enseigner des questions socialement vives comme celles des enjeux socio-écologiques n’est pas chose aisée. Plus encore, enseigner des notions qui impactent émotionnellement et individuellement implique une nouvelle forme de transmission : une posture parfois très différente des habitudes académiques classiques. « Il faut prévoir des temps d’étude mais aussi des temps de débat pour que les étudiants s’approprient et métabolisent les connaissances face à ces constats. Le rôle de l’enseignant est délicat : il doit favoriser et canaliser des échanges dans un cadre sécurisant », ajoute Nicolas Freud. « Je suis confiant sur la capacité de nos étudiants à comprendre et intégrer ces connaissances qui ne sont pas toujours faciles à digérer. J’espère que ces nouveaux enseignements donneront des clés à nos futurs diplômés pour qu’ils puissent contribuer aux transformations nécessaires face aux enjeux. C’est d’ailleurs pour cela que les contenus donnent une place importante aux leviers d’action. Nous sommes dans une situation qui peut être vécue comme très anxiogène. Le meilleur antidote, face à cette éco-anxiété, c’est l’action et le travail collectif. »

Une (r)évolution de la formation d’ingénieur à l’INSA Lyon

Depuis 2019, un vaste chantier d’évolution de la formation a été entrepris au sein de l’INSA Lyon pour former les étudiants à deux facteurs majeurs de la mutation de nos sociétés : les enjeux socio-écologiques et les enjeux du numérique. Cette évolution concerne tous les élèves-ingénieurs, de la 1re à la 5e année et est mise en œuvre progressivement depuis la rentrée 2021. Un socle commun est ainsi décliné en huit thématiques :

▪️ Anthropocène et climat

▪️ Énergie

▪️ Ressources, analyse du cycle de vie (ACV) et mesure d’impact

▪️ Enjeux du vivant

▪️ Quels futurs possibles et souhaitables ?

▪️ Calcul numérique

▪️ Sciences des données et intelligence artificielle

▪️ Enjeux environnementaux et sociétaux du numérique

« Projet soutenu dans le cadre de l'AMI Emergences. »

Plus d’informations : Consulter le livre 2 de l’évolution de la formation

-------

[1] Formation Initiale aux Métiers d’Ingénieur

[2] La responsabilité de ce module est portée par Solène Tadier, enseignante-chercheure au département FIMI et au laboratoire MATEIS ; Mathieu Gautier, enseignant aux départements FIMI et génie énergétique et environnement (GEn) et chercheur au laboratoire DEEP ; et Arnaud Sandel, enseignant aux départements FIMI et génie mécanique (GM).

[3] Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

[4] Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques

Recherche

« Le monde de l’industrie doit intégrer la notion de limites planétaires dans ses choix »

Dans l’industrie, de nombreux process nécessitent de la production de chaleur. Dans une industrie agroalimentaire, les étapes de cuisson, de séchage ou de pasteurisation peuvent par exemple requérir des températures hautes qui pèsent sur le bilan énergétique de l’entreprise. Dans le contexte actuel, la hausse des prix de l’énergie et les problématiques d’approvisionnement poussent les industriels à s’interroger sur leurs pratiques.

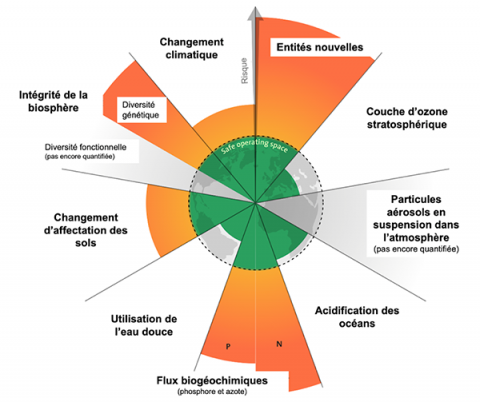

Yoann Jovet, doctorant au CETHIL1, laboratoire spécialiste de l’énergie et de la thermique, n’a pas attendu la crise de l’énergie pour se pencher sur la question. Depuis trois ans, le doctorant étudie les étapes du cycle de vie de la production de chaleur avec un objectif : établir une méthodologie capable d’intégrer les limites planétaires pour aider les entreprises dans leur prise de décision. En d’autres mots : trouver la meilleure alternative, économiquement viable et respectueuse des limites planétaires. Yoann Jovet explique.

Gaz, électricité, bois, propane, géothermie… Les sources d’énergie pour produire de la chaleur sont nombreuses et ont chacune leurs avantages et inconvénients. Comment une industrie choisit-elle la « meilleure » source d’énergie pour produire la chaleur nécessaire à ses activités ?

Dans une industrie, le processus de décision est régi par un grand nombre de paramètres. Il y a des contraintes techniques à prendre en compte, des législations à respecter et une économie à soutenir. Aujourd’hui, pour des questions diverses, d’approvisionnement, de durée de vie des systèmes, d’image, d’éthique ou d’économie, les industries s’intéressent à l’optimisation de leurs solutions énergétiques et cherchent à évoluer. Chaque source d’énergie possède ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Par exemple, le gaz naturel offre des rendements intéressants et sa production prend peu de place, mais c’est une énergie d’origine fossile et son coût est soumis à des fluctuations. À l’inverse, le bois peut être une solution moins coûteuse, bénéficiant d’une filière durable en France, mais qui requiert de grands espaces de stockage. Pour prendre la décision, les entreprises étudient généralement ces différents critères sous le spectre de leurs propres besoins, grâce à des méthodologies. Seulement aujourd’hui, ces outils d’aide à la décision « classiques » prennent rarement en compte l'ensemble des critères environnementaux, se limitant souvent au bilan carbone. Ils ne donnent pas un éclairage sur les limites planétaires liées au secteur faute de méthode dédiée aux problématiques industrielles. Mon travail se focalise sur les industries ayant un besoin de production de chaleur important, qui ne cherchent pas seulement à réduire leur empreinte carbone mais à s’intégrer dans une vision systémique de la problématique environnementale. En d’autres mots, je travaille à un outil capable de déterminer la meilleure solution technique pour respecter les limites planétaires en limitant les surcoûts.

Dans une industrie, le processus de décision est régi par un grand nombre de paramètres. Il y a des contraintes techniques à prendre en compte, des législations à respecter et une économie à soutenir. Aujourd’hui, pour des questions diverses, d’approvisionnement, de durée de vie des systèmes, d’image, d’éthique ou d’économie, les industries s’intéressent à l’optimisation de leurs solutions énergétiques et cherchent à évoluer. Chaque source d’énergie possède ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Par exemple, le gaz naturel offre des rendements intéressants et sa production prend peu de place, mais c’est une énergie d’origine fossile et son coût est soumis à des fluctuations. À l’inverse, le bois peut être une solution moins coûteuse, bénéficiant d’une filière durable en France, mais qui requiert de grands espaces de stockage. Pour prendre la décision, les entreprises étudient généralement ces différents critères sous le spectre de leurs propres besoins, grâce à des méthodologies. Seulement aujourd’hui, ces outils d’aide à la décision « classiques » prennent rarement en compte l'ensemble des critères environnementaux, se limitant souvent au bilan carbone. Ils ne donnent pas un éclairage sur les limites planétaires liées au secteur faute de méthode dédiée aux problématiques industrielles. Mon travail se focalise sur les industries ayant un besoin de production de chaleur important, qui ne cherchent pas seulement à réduire leur empreinte carbone mais à s’intégrer dans une vision systémique de la problématique environnementale. En d’autres mots, je travaille à un outil capable de déterminer la meilleure solution technique pour respecter les limites planétaires en limitant les surcoûts.

Comment sont calculés les impacts environnementaux de la production de chaleur dans une industrie à l’heure actuelle ?

Aujourd’hui, on étudie principalement les émissions carbone lorsque l’on parle d’impact environnemental. Seulement, ces émissions n’ont en réalité qu’un impact direct sur une limite planétaire : le réchauffement climatique. C’est bien sûr une bonne chose car il y a encore cinq ans, les aspects environnementaux n’étaient que peu pris en compte dans les calculs. Aujourd’hui, il faut que les industries fassent un pas de plus et revoient leur système de prise de décision, en ouvrant ce prisme aux limites planétaires : les choix doivent être regardés sous le spectre de l’influence sur la biodiversité, l’érosion des sols, l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère, l’occupation de l’espace, la consommation de ressource minérale et fossile, etc. La méthodologie sur laquelle je travaille cherche à anticiper les contraintes qui vont arriver, non pas en répondant à la question « quelle est la meilleure solution économique pour produire de la chaleur pour mon industrie », mais plutôt « quel est le coût économique d’une solution meilleure pour respecter les limites planétaires, tout en maintenant mon activité ». Il s’agit d’anticiper les contraintes environnementales et de les intégrer à la prise de décision.

Vous vous êtes récemment rendu au Danemark pour travailler avec un laboratoire spécialisé sur la question des limites planétaires, le DTU Sustain. Pourquoi ?

Mon programme de doctorat prévoyait un séjour là-bas, en partie financé par le programme ERASMUS, pour développer la collaboration mise en place par le CETHIL. Le Department of Environmental and Resource Engineering de la Technical University of Denmark (DTU) est une entité de recherche pionnière sur l’étude des limites planétaires. Je m’y suis rendu pour comprendre comment les grands secteurs industriels impactaient chacune des limites. Par exemple, l’agriculture participe beaucoup à la modification de l’occupation des sols, qui est une des neuf limites planétaires définies. Le secteur de l’énergie lui, aura plus d’influence sur le réchauffement climatique ou la consommation de ressources. J’ai transposé cette méthodologie à mes travaux de thèse : en analysant le cycle de vie de la production de chaleur, je peux offrir une analyse environnementale qui ne fait plus seulement un comparatif entre deux produits, par exemple le gaz et l’électricité, mais qui prend aussi en compte les limites de la Terre.

Les limites planétaires (Stockholm Resilience Centre, CC BY)

Les industries devraient donc faire plus qu’établir un simple bilan carbone au moment d’analyser leurs impacts environnementaux ?

Effectivement. Le bilan carbone est bien sûr essentiel pour mesurer son impact sur le réchauffement climatique, mais celui-ci n’est pas la seule limite à prendre en compte. Il y a vingt ans, lorsqu’une industrie faisait son étude économique pour décider de l’énergie qu’elle allait utiliser, elle choisissait au moins cher, ce qui explique l’utilisation massive du gaz à l'heure actuelle. Aujourd’hui, si elle décide d’anticiper les contraintes qui vont arriver, elle devra intégrer des seuils maximums sur la pression que ses activités font peser sur les limites planétaires. Malheureusement, il n’existe pas forcément de méthodologie qui aille dans ce sens : au mieux, si elle veut être vertueuse, elle tentera de réduire son impact carbone ou plantera des arbres pour alléger celui-ci. En fait, ces méthodes de calculs se confrontent souvent à des objectifs de rentabilité qui sont mesurés sur du très court terme. Mais si on étend ces objectifs à une vision à long terme, il y a des décisions à prendre qui peuvent être plus intéressantes -économiquement- pour l’entreprise.

Vous arrivez presque au terme de trois années d’étude sur le sujet. Quels sont les objectifs finaux de vos travaux de thèse ?

Je souhaiterais pouvoir aboutir à une proposition de méthode qui fonctionne. Je ne cherche pas de vérité absolue mais une première approche qui permette de faire évoluer les lignes au sein d’industries dont les activités nécessitent une production de chaleur accrue et qui sont prêtes à avancer autrement. Le deuxième produit consisterait en un modèle d’optimisation, une sorte de logiciel qui permettrait, selon les machines et les process industriels d’analyser la meilleure solution technique pour produire cette chaleur. Mon objectif final serait surtout de pouvoir permettre un changement de cap et d’aller plus loin que le calcul : que les limites planétaires soient réellement comprises et intégrées au sein du monde industriel et que chaque entreprise puisse obtenir une réponse à la question : « quelle est la solution la plus soutenable pour mon industrie et la Terre ? ».

[1] : Centre d’énergétique et de thermique de Lyon (INSA Lyon/CNRS/Lyon 1)

Sciences & Société

UniverShifté

Les Shifters vous invite à l’#Univershité pour étoffer vos connaissances sur le changement climatique et découvrir les démarches qui peuvent faciliter la transition énergétique.

L'INSA Lyon est à nouveau partenaire de l’UniverShifté 2022.

Que ce soit pour la journée ou l’ensemble du weekend, venez participer à cette deuxième édition riche en animations, conférences et moments de détente sur le campus de la Doua.

L’UniverShifté est un évènement à portée nationale organisé par les bénévoles de l’association The Shifters que l'INSA avait accueilli pour leur première édition en septembre 2021.

Le projet répond aux objectifs des Shifters : informer et débattre sur les enjeux de la décarbonation, et soutenir les travaux du Shift Project dans une ambiance festive et estivale.

▪️ Réservez votre place en ligne : https://www.helloasso.com/associations/the-shifters/evenements/univershifte2022

Informations complémentaires

- https://univershifte.fr/

-

INSA Lyon - 20 avenue Albert Einstein 69621 Villeurbanne

Mots clés

Sciences & Société

UniverShifté

Les Shifters vous invite à l’#Univershité pour étoffer vos connaissances sur le changement climatique et découvrir les démarches qui peuvent faciliter la transition énergétique.

Des ateliers seront organisés pour apprendre de façon ludique : La Fresque du Climat, La Fresque Océane, La Fresque de la Mobilité, Fresque de la Biodiversité ... Il y en aura pour tous les goûts !

Des conférences autour de l'engagement citoyen, de la construction d’un imaginaire collectif, sur la finance et pleins d’autres sujets seront également accessibles.

Débattez lors de tables rondes sur le logement, le numérique, la santé, la culture, mais également vous informer sur les initiatives d’autres associations, échanger autour d’un verre…

Le soir, un diner écoresponsable sera organisé par le Collectif TRESS.

Informations complémentaires

- https://univershifte.fr/

-

INSA Lyon - 20 avenue Albert Einstein 69621 Villeurbanne