Sciences & Société

Soutenance de thèse : Jonathan QUIBEL

Mécanismes de corrosion fatigue : du fil d’acier perlitique à la nappe composite d’un pneumatique poids lourd.

Doctorant : Jonathan QUIBEL

Laboratoire INSA : MATEIS

Ecole doctorale : ED34 : Matériaux de Lyon

Dans les pneumatiques poids lourds, la nappe carcasse est un matériau composite dont le rôle principal est de soutenir les contraintes mécaniques issues de la pression de gonflage et de la masse du véhicule. Ce composite est formé d’une gomme (mélange caoutchoutique) et de renforts métalliques composés de fils d’acier perlitique tréfilés assemblés sous forme de câbles. Lors du roulage, la nappe carcasse est sollicitée en flexion cyclique sous tension. De plus, différentes espèces chimiques diffusent dans la gomme jusqu’au renfort métallique. Il peut en résulter un endommagement de corrosion fatigue (ECF) du composite. La démarche liée à la réduction de la consommation de carburant et donc des émissions de gaz à effet de serre peut passer par une diminution de la masse du pneumatique et donc du métal utilisé. Cependant, il est nécessaire de comprendre l’ECF pour garantir les mêmes performances du pneumatique. Pour cela, cette étude est réalisée à deux échelles : le fil de 180 µm de diamètre constitutif du câble et la nappe composite.

A l’échelle du fil, les essais instrumentés de flexion rotative en environnement aqueux contrôlé montrent que l’endommagement est la conséquence d’un amorçage de fissure de fatigue par dissolution et/ou d’une fragilisation par l’hydrogène du métal. Ils montrent également que la durée de vie des fils est conditionnée par la réactivité de surface des fils par rapport aux ions en solution.

Pour la nappe composite, des essais de flexion cyclique sous tension sont réalisés parallèlement à des simulations par éléments finis des câbles gommés (champs des contraintes mécaniques au sein des fils des câbles). En combinant les résultats expérimentaux et numériques, un mécanisme d’endommagement du composite sollicité en fatigue sous environnement est proposé. Le mécanisme montre l’effet synergique entre l’environnement agressif, la sollicitation de fatigue et la géométrie d’assemblage du renfort métallique.

Informations complémentaires

-

Salle de conférence de la bibliothèque universitaire, Université Lyon 1 (Villeurbanne)

Mots clés

Derniers évènements

Journées Transmissions Mécaniques 2025

Du 16 au 17 juil

Sciences & Société

Soutenance de l'Habilitation à Diriger des Recherches en sciences : Florent Dalmas

La soutenance est publique

Maître de Conférences : Florent Dalmas

Laboratoire INSA : MatéIS

Rapporteurs : Philippe Leclère, Christopher Plummer et Jacques Jestin

Jury :

- Philippe Leclère Professeur, Université de Mons – Belgique

- Jacques Jestin Directeur de Recherche CNRS, Institut Laue-Langevin - Grenoble

- Christopher Plummer Maître d'enseignement et de recherche, École Polytechnique Fédérale de Lausanne

- Catherine Amiel Professeure, Université Paris-Est Créteil

- Elianne Espuche Professeure, Université Claude Bernard Lyon 1

- Laurent Chazeau Professeur, INSA Lyon

Informations complémentaires

-

INSA Lyon - Bibliothèque Marie Curie - Amphi Emilie du Châtelet - Villeurbanne

Derniers évènements

Journées Transmissions Mécaniques 2025

Du 16 au 17 juil

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Justine TAURINES

Composition-dependent precipitation in Mg/Si graded 6xxx aluminium alloys: from powder metallurgy to hardening kinetics simulation

Doctorante : Justine TAURINES

Laboratoire INSA : MATEIS

Ecole doctorale : ED34 : Matériaux de Lyon

Recycling Al alloys often leads to uncontrolled ranges of alloying elements compositions. Alloy design based on recycling must therefore account for these composition variations on the alloy properties. High-throughput approaches, such as graded material studies are well adapted to tackle this problem. 6XXX series is a good case study since the contributions of Mg and Si on the metastability cascades are not perfectly understood.

In this PhD, graded materials, with a variation in both Mg and Si contents, are manufactured by powder metallurgy. Mg-rich powder is first poured on Si-rich powder. Then these two powder beds are consolidated by Spark Plasma Sintering and then subjected to a solutionizing treatment during which Mg and Si gradients form and widen. Microstructure and hardness are first characterised along the gradient. Then, an ageing treatment at 170°C is performed to get a whole range of precipitation sequences. The effect of composition on precipitation kinetics (precipitation pathways, precipitation state, hardness) are characterised using TEM, DSC and SAXS. A mean field framework based on classical nucleation and growth theories coupled with a hardening model has been developed and successfully compared to the experiments.

Informations complémentaires

-

Salle de conférence de la bibliothèque universitaire, Université Lyon 1 (Villeurbanne)

Derniers évènements

Journées Transmissions Mécaniques 2025

Du 16 au 17 juil

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Aslihan SAYILAN

Tribological Behaviour of Ti-Based Thin Films: A Small Scale In Situ Investigation

Doctorante : Aslihan SAYILAN

Laboratoire INSA : MATEIS

Ecole doctorale : ED34 Matériaux de Lyon

The nature of contact interface of skin, clothes or joints is the prime interest with metallic biosensors can be enhanced through PVD processes in terms of chemistry and microstructure. Furthermore, dynamic evaluation of the contact at the early stage is essential to better understand the wear mechanism of the corresponding bio-device. Therefore, within this thesis, a laboratory- made micro-tribometer was developed. This particular reciprocating ball-on-disk stage is coupled with an environmental SEM (eSEM) to characterise the tribological behaviour of materials, at small scale in situ realistic conditions.

To express the proof of concept, a preliminary analysis was performed with TiN PVD coatings. The testing procedure for the dynamic approach during the run-in period was defined in controlled atmosphere in eSEM. When the tribological tests were performed, the films were examined in situ, while the ball track was analysed in post mortem mode. Once validated, the mini-tribometer was used for a metal preferred in biosensors: titanium. Titanium presents a biocompatible character, with interesting mechanical properties. The wear character of pure Ti-film can be enhanced with an addition of proper alloying elements. Here, silver is an outstanding material regarding its anti- bacterial character, ductility, and remarkable sliding behaviour. Thus, Ti-Ag films were deposited with magnetron sputtering PVD with several Ag contents. It was seen that with increasing Ag content, a denser microstructure with Ag-based clusters into the film was achieved with a slight improvement on mechanical and electrical behaviours. During in situ analysis, the small-scale strategy of characterization highlighted the influence of humidity on tribological behaviour of these films. Finally, the effect of Ag content was studied in humid conditions. While it is known that Ag performs good sliding behaviour in ambient air conditions, it was seen that increasing humidity affect the sliding behaviour of Ag-based clusters.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre 3 - Bibliothèque universitaire, Université Lyon 1 (Villeurbanne)

Mots clés

Derniers évènements

Journées Transmissions Mécaniques 2025

Du 16 au 17 juil

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Julien GALLET

Towards an automated dislocation density measurement in the SEM: benefits and limits of the R-ECCI method

Doctorant : Julien GALLET

Laboratoire INSA : MATEIS

Ecole doctorale : ED34 : Matériaux de Lyon

Afin de prédire le comportement mécanique des matériaux métalliques, il est important de connaitre plusieurs grandeurs physiques, dont la densité de dislocations qui a un impact majeur sur les propriétés mécaniques. De récents travaux ont montré qu’il est possible de réaliser ces observations dans un Microscope Electronique à Balayage, cette méthode présentant l’avantage d’être appliquée sur des échantillons massifs et de permettre l’observation de plus larges zones. Cependant, une étape d’orientation de l’échantillon est nécessaire, et le traitement des images est réalisé manuellement. Cela rend l’approche longue et fastidieuse. La méthode R-ECCI est basée sur l’acquisition d‘une série d’images à différents angles de rotation et permet de s’affranchir de l’étape d’orientation de l’échantillon. Un profil d’intensité est obtenu, qui est représentatif de la nature du pixel considéré (dislocation, défaut ou matrice). L’objectif de ce projet de thèse était de développer une méthode de caractérisation automatique de la densité de dislocation, à l’aide d’un algorithme de type clustering appliqué sur les profils. Ainsi, les images sont traitées de manière automatisée, et la densité de dislocation est calculée. La première partie du projet a porté sur le développement de la méthodologie de l’acquisition des images et du logiciel de traitement des données, et a permis de déterminer les limites et les points forts de la méthode. Dans une seconde partie, une comparaison quantitative avec les méthodes de mesure existantes (MET, DRX, HR EBSD

…) a été réalisée. En plus du fait que chacune de ces méthodes ne détecte pas les mêmes populations de dislocations, des résultats complémentaires en termes de limites de détectabilité ont étés obtenus. Finalement, des résultats obtenus sur un alliage connu ont étés comparées à celles obtenues par un modèle de prédiction micro-mécaniques, et un bon accord a été trouvé, ce qui permet de valider l’approche globale de R-ECCI.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre du CNRS Rhône Auvergne (Villeurbanne)

Derniers évènements

Journées Transmissions Mécaniques 2025

Du 16 au 17 juil

Sciences & Société

Soutenance de thèse :Hugo Klinklin

Stratégie d'optimisation de la résistance à la corrosion caverneuse de la nuance à base nickel 825

Doctorant : Hugo Klinklin

Laboratoire INSA : MATEIS

Ecole doctorale : ED34 : Matériaux de Lyon

Les alliages à base de nickel sont utilisés dans divers domaines d’applications comme la pétrochimie, ou le nucléaire du fait de leur résistance mécanique et leur résistance à la corrosion à haute température. L’alliage 625 est utilisé pour le plaquage des aciers utilisés pour les pipelines car il est résistant à la corrosion sous H2S et en eau de mer. La nuance 825, moins coûteuse est candidate au remplacement de la nuance 625. Cependant, elle ne résiste pas à la corrosion caverneuse. L’objectif de cette thèse est double : (i) identifier l’origine de la sensibilité à la corrosion caverneuse de la nuance à partir des mécanismes électrochimiques mis en jeu. (ii) élaborer et caractériser des modifications de la nuance 825 pour améliorer sa résistance à la corrosion caverneuse. Le comportement électrochimique de la nuance 825 a été caractérisé en plein bain et dans une cellule à couche mince confinant un faible volume d’électrolyte à la surface de l’échantillon pour reproduire les phénomènes de corrosion caverneuse. Cette cellule a été développée et instrumentée pour suivre à la fois l’évolution de la chimie de l’électrolyte et le comportement électrochimique du matériau. L’analyse des diagrammes d’impédance a permis la quantification des paramètres relatifs au suivi de la passivation lors des étapes de corrosion caverneuse et les modes de corrosion observés en eau de mer naturelle ont été reproduits en laboratoire. Des modifications du montage ont été effectuées pour diminuer significativement la période d’incubation de la corrosion caverneuse. Enfin, des modifications de la composition de la nuance 825 ont été proposés pour maîtriser l’état de précipitation et modifier la chimie du film passif. L’enrichissement en azote est une voie prometteuse permettant l’amélioration de la résistance à la corrosion caverneuse par le contrôle de l’acidité de l’électrolyte et le renforcement de la passivation.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne

Derniers évènements

Journées Transmissions Mécaniques 2025

Du 16 au 17 juil

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Rongrong ZHANG

In situ compression of cerium oxides in environmental transmission electron microscopy

Doctorante : Rongrong ZHANG

Laboratoire INSA : MatéIS

Ecole doctorale : ED34 Matériaux de Lyon

Ceramic materials present excellent mechanical strength and are used in many fields. However, the most detrimental characteristic of ceramics is their brittleness, which restricts their application. Recent investigations have shown that nanoscale ceramic materials display superior plastic deformation than their bulk counterparts. This plastic behavior at the nanoscale might be interesting to improve the ceramic processing either by decreasing the energy needed during the process or by optimizing the microstructure obtained. However, few studies on plastic behavior of ceramic materials have been reported so far.

This study deals with cerium oxides nanocubes with sizes ranging between 20 and 130 nm. We use in-situ nanocompression tests in Environmental Transmission Electron Microscopy (ETEM) on isolated nanocubes. The cube geometry assures to test the cube along a known crystallographic direction <001>. During the test, stress/strain curves are obtained from the sensor of the sample holder and coupled with video of the compressed nanoparticle.

Due to a reduction effect of the electron beam in the TEM, different structures are tested, from CeO2 to Ce2O3 depending on the experimental conditions (electron dose or presence of gas around the sample).

We conduct compression tests on bixbyite Ce2O3 and on fluorite CeO2. During compression of bixbyite, we observe the formation of perfect dislocations followed by their dissociation into partials with the formation of stacking faults. This mechanism can be compared to what is observed in FCC structures.

On fluorite CeO2, dislocations appear but rarely dissociate. By using several zone axes, dislocations can be indexed. With our results, the main slip system is identified as

<110>{111}. CeO2 also shows a strong size effect on strength. This size effect is found to depend on the electron dose rate and is reversible. It is discussed by using models from the literature and by considering the deformation mechanism.

Informations complémentaires

-

Salle 501-337, Bâtiment Ada Lovelace (Villeurbanne) (Villeurbanne)

Derniers évènements

Journées Transmissions Mécaniques 2025

Du 16 au 17 juil

Recherche

Inauguration de 3 nouvelles plateformes de recherche sur le campus

Le mardi 18 octobre 2022, les laboratoires MatéIS et CREATIS ont inauguré trois nouvelles plateformes de recherche sur le campus de Lyon-Tech-La Doua, dont deux en imagerie scientifique. Il s’agit d’un investissement total de près de 4,3 millions d’euros au service de l’excellence scientifique du site Lyon-Saint-Etienne et du développement du territoire.

En présence des représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, cette inauguration a permis aux personnels et aux étudiants de l’INSA de découvrir ces trois nouvelles plateformes.

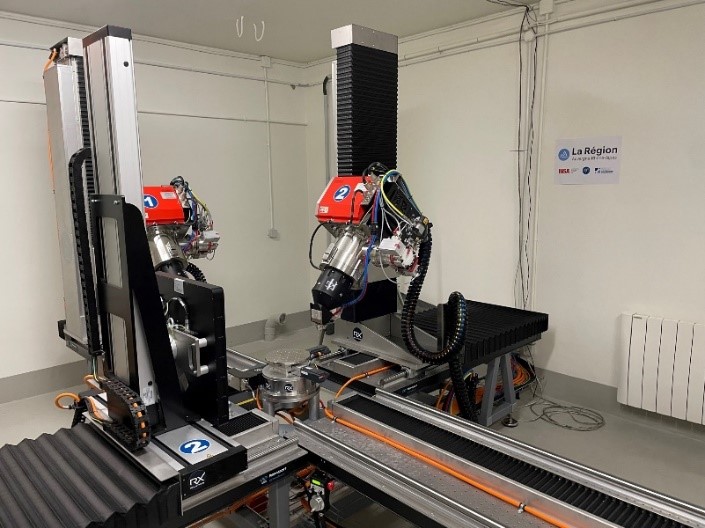

FabéA, une plateforme de Fabricabilité Additive Métallique porté par le laboratoire MatéIS met à disposition de la communauté Auvergne-Rhône-Alpes un outil de test de la fabricabilité de poudres métalliques avec comme dispositif central, une tour d’atomisation capable de produire des poudres d’alliages de composition maîtrisée. Elle permettra la réalisation de projets industriels de R&D ou de projets de développement technologique en lien étroit avec le tissu industriel de la région. Cette plateforme prend le pari de l’innovation technologique de la fabrication additive tout en maintenant une partie de son activité future dans des études plus larges de la métallurgie des poudres (fourniture des poudres, conception de nouveaux alliages, études de transformation des poudres par MIM et frittage).

FabéA, une plateforme de Fabricabilité Additive Métallique porté par le laboratoire MatéIS met à disposition de la communauté Auvergne-Rhône-Alpes un outil de test de la fabricabilité de poudres métalliques avec comme dispositif central, une tour d’atomisation capable de produire des poudres d’alliages de composition maîtrisée. Elle permettra la réalisation de projets industriels de R&D ou de projets de développement technologique en lien étroit avec le tissu industriel de la région. Cette plateforme prend le pari de l’innovation technologique de la fabrication additive tout en maintenant une partie de son activité future dans des études plus larges de la métallurgie des poudres (fourniture des poudres, conception de nouveaux alliages, études de transformation des poudres par MIM et frittage).

Montant financé : 480 000 € (240 K€ par la Région Auvergne-Rhône-Alpes (fonds IRICE) et 240 K€ par MatéIS)

Les laboratoires MatéIS et LaMCoS ont fait l’acquisition d’un scanner unique au monde : un double tomographe à haute énergie permettant de multiplier et d'enrichir les possibilités d’analyse de pièces de grandes dimensions en matériaux absorbants comme le titane, le fer ou le nickel, le DTHE. En permettant notamment des acquisitions au moins deux fois plus rapides qu’un tomographe classique.

Les laboratoires MatéIS et LaMCoS ont fait l’acquisition d’un scanner unique au monde : un double tomographe à haute énergie permettant de multiplier et d'enrichir les possibilités d’analyse de pièces de grandes dimensions en matériaux absorbants comme le titane, le fer ou le nickel, le DTHE. En permettant notamment des acquisitions au moins deux fois plus rapides qu’un tomographe classique.

Conçu par une PME française, la société RX Solution implantée près d’Annecy, après une procédure d’appel d’offre internationale, cet appareil fédère plusieurs laboratoires du campus : MatéIS, LaMCoS, CREATIS, IMP, LGL, LVA.

Coût : 1 300 000 € (dont 650 K€ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (fonds IRICE), 270 K€ par l’INSA Lyon, 45 K€ par le CNRS, 200 kE par l’institut Carnot I@L et 135 K€ des laboratoires Lamcos, MatéIS, LGL)

Le système à très haut champ magnétique IRM 11,7 T porté par CREATIS et installé au sein de sa plateforme ouverte PILoT, vient compléter les équipements lyonnais dans le domaine de l’imagerie du vivant. Il permet aux chercheurs de réaliser, de manière non invasive, des observations in vivo pour accéder à des informations morphologiques, structurelles, fonctionnelles et métaboliques chez le petit animal (rat, souris) pour mieux comprendre les mécanismes du vivant, L’IRM 11,7T bénéficie autant des compétences des ingénieurs de la plateforme qui l’opèrent, que de l’expertise des chercheurs du laboratoire qui développent des techniques avancées d’imagerie.

Le système à très haut champ magnétique IRM 11,7 T porté par CREATIS et installé au sein de sa plateforme ouverte PILoT, vient compléter les équipements lyonnais dans le domaine de l’imagerie du vivant. Il permet aux chercheurs de réaliser, de manière non invasive, des observations in vivo pour accéder à des informations morphologiques, structurelles, fonctionnelles et métaboliques chez le petit animal (rat, souris) pour mieux comprendre les mécanismes du vivant, L’IRM 11,7T bénéficie autant des compétences des ingénieurs de la plateforme qui l’opèrent, que de l’expertise des chercheurs du laboratoire qui développent des techniques avancées d’imagerie.

Cet équipement est le 1er de ce type associé à l’électronique NEO en France (30 dans le monde). Financé par l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le CNRS, il complète les équipements de l’infrastructure France Life Imaging (FLI) répartis sur tout le territoire national et celle de la recherche académique et industrielle de la région. Conçu par la société Bruker, cet équipement de recherche offre la possibilité de développer des méthodes d’imageries innovantes et de les associer pour obtenir des informations quantitatives multiparamétriques complémentaires sur un même sujet d’observation.

Cet équipement IRM est un nouvel atout pour Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il participe à la compréhension des phénomènes physiologiques en neurologie, cardiologie, oncologie. Il participe à la dynamique transdisciplinaire du site entre acteurs de l’imagerie mais aussi entre des domaines aussi divers que la physique, la chimie, la biologie et la médecine. Il alimente enfin un équilibre déjà remarquable entre recherches fondamentales, précliniques, cliniques et industrielles.

Accompagnés par Jean-Luc Duplan, Directeur régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation, représentant Olivier Dugrip, Recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, Recteur de l'académie de Lyon, Chancelier des universités, Catherine Staron, Vice-présidente déléguée à l'Enseignement supérieur, à la Recherche et à l'Innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Anne-Christine Hladky, Directrice adjointe scientifique de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes du CNRS (INSIS-CNRS), Frédéric Fotiadu, Directeur de l'INSA Lyon, et Ruben Vera, Vice-Président de Lyon 1 plateformes et conseiller technique aux grands équipements, Eric Maire, Directeur du laboratoire MatéIS et Olivier Beuf, Directeur du laboratoire CREATIS ont inauguré ces nouvelles plateformes de recherche sur le campus de Lyon-Tech-La Doua.

Recherche

Dans l’œil du microscopiste

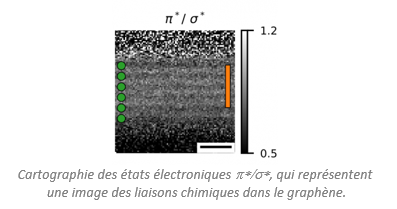

Rendre visible l’invisible : voilà le quotidien de Matthieu Bugnet, chargé de recherche CNRS au laboratoire MATéiS1. Grâce à des outils de plus en plus élaborés, les microscopistes sont capables de mettre en lumière la matière à des échelles de plus en plus fines. Le graphène est le dernier matériau à être passé sur la platine de Matthieu : qualifié de « matériau miraculeux », le graphène possède des attributs si exceptionnels que ses potentialités sont immenses. Seulement, certaines propriétés intrinsèques de ce matériau relativement nouveau sont encore mal connues. Le chercheur de MATéiS s’est penché sur la question. Dans l’objectif de l’appareil à microscope, là où un œil peu aguerri ne verrait qu’un carré en noir et blanc aussi lisible que la matrice de points d’un QR code, il a démasqué la vie que mènent les atomes d’un matériau prometteur.

Lorsque Matthieu Bugnet tente d’expliquer son métier, il temporise. « Je suis microscopiste et l’un de mes rôles est de faire évoluer les méthodologies d’observation. C’est une façon de faire avancer la science en améliorant la technique et la compréhension des observations qui peuvent être réalisées », explique le chercheur. Car pour observer la matière, il ne suffit pas d’activer le ‘mode zoom’. « L’observation au microscope doit s’adapter au matériau d’intérêt, de par son orientation, son épaisseur, sa composition, sa structure, sa densité, etc. Les propriétés physiques et chimiques que l’on souhaite mesurer dans le microscope sont souvent à des échelles très petites, ici au dixième de milliardième de mètre et elles vont générer un signal extrêmement faible qui se retrouve noyé dans le bruit sur les images. Et c’est ici que j’interviens d’une certaine façon, pour isoler l’information importante. »

Parmi les matériaux plus légers découverts à ce jour, le graphène semble offrir des possibilités prometteuses : excellent conducteur électrique et de chaleur, extrêmement fin et plus résistant que l’acier… Bref, le nouveau matériau fait le buzz depuis le milieu des années 2000. « Le graphène s’apparente à une feuille d’atomes de carbone qui sont répartis de manière périodique pour former une structure hexagonale. Il reste cependant coûteux et relativement difficile à synthétiser de manière très propre. Il n’était d’ailleurs pas évident de trouver un échantillon de très bonne qualité lorsque nous avons voulu l’utiliser comme matériau modèle pour notre étude. »

Pour tenter de lire entre les atomes de graphène, Matthieu a d’abord recueilli l’image au microscope. « Il faut s’imaginer que la lecture se fait à partir d’un échantillon de quelques nanomètres carrés de matière et dans cette image, le signal est très faible ; il y a beaucoup de bruit, des artefacts liés à l’expérience qui nous empêchent de voir ce que nous cherchons », explique le microscopiste. « Je dois extraire le signal important en enlevant les artefacts qui interfèrent avec lui. L’appui de simulations qui ont été effectuées en collaboration avec des collègues à Vienne, en Autriche, est primordial pour atteindre cet objectif. » Ce travail d’orfèvre est rendu possible par les outils techniques, de plus en plus performants. Il a traversé la Manche pour trouver le matériel capable de lire les liaisons chimiques du graphène. « Nous avions besoin d’un microscope électronique en transmission aux performances ultimes et il n’y en a que quelques-uns en Europe. C’est un outil extrêmement stable et dont la résolution permet d’aller sonder la matière à des échelles très fines. Avec ses capteurs, on peut voir directement les atomes et la manière dont ils sont liés entre eux. »

Les atomes, ces briques élémentaires constitutives de la matière sont périodiquement ordonnés dans le graphène. Mais ça, les chercheurs le savaient déjà. Les connaissances scientifiques dans la littérature font état de liaisons chimiques bien connues entre les atomes de carbone, qui leur permettent d’être organisés de manière ordonnée, et confèrent au graphène ses propriétés remarquables. Ces liaisons chimiques, déduites par des moyens théoriques et expérimentaux, n’avaient pourtant jamais été imagées directement à des échelles aussi fines. Si l’évolution des techniques et des outils à disposition des chercheurs sont de plus en plus précis, Matthieu estime que l’expérience n’est faisable que depuis une dizaine d’années seulement.

Il a ainsi établi une cartographie des liaisons chimiques du graphène, la toute première. « Au-delà du développement méthodologique qui pourrait servir à d’autres études au microscope mais qui se trouve très en amont d’applications concrètes, ce travail ouvre des pistes d’exploration pour mieux comprendre et utiliser les propriétés physiques macroscopiques du graphène et aussi d’autres matériaux. Par exemple, imager la liaison chimique au niveau de défauts et d’interfaces permettrait de favoriser le développement de nouveaux matériaux aux propriétés innovantes. A terme, des domaines scientifiques aussi larges et variés que la microélectronique, la catalyse, ou le stockage de l’énergie pourraient en bénéficier. »

Matthieu Bugnet a présenté ses travaux à la communauté scientifique dans un article2 paru dans la revue Physical Review Letters. Cette étude est le fruit d’une collaboration entre des scientifiques du laboratoire MATéIS (CNRS/INSA Lyon/université Claude Bernard Lyon 1), de SuperSTEM (Autriche), des universités de Leeds et d’York (Autriche), de l’université de technologie de Vienne (Autriche) et de l’université de Virginie-Occidentale (États-Unis).

-----------

[1] Matériaux : ingénierie et science (INSA Lyon / CNRS / Lyon 1)

[2] Imaging the spatial distribution of electronic states in graphene using electron energy-loss spectroscopy: prospect of orbital mapping.

M. Bugnet, M. Ederer, V. K. Lazarov, L. Li, Q. M. Ramasse, S. Löffler, and D. M. Kepaptsoglou.

Physical Review Letters, 128, 116401 (2022).

Sciences & Société

Journées Annuelles 2022 du GDR TAMARYS - matériaux et transferts thermique radiatif

Un évènement organisé par trois laboratoires INSA Lyon à l'interface entre les matériaux et la thermique : le CETHIL, l'INL et Mateis.

L’objectif de ces journées est de faciliter et d’encourager les contacts et échanges d'information entre tous les membres de la Communauté des Matériaux et des Transferts radiatifs et de permettre aux acteurs de demain de se rencontrer, de se former et de partager leurs expériences mais aussi de se structurer pour répondre à des appels à projets.

S'adressant à tous les membres de notre communauté (ingénieurs, enseignants, chercheurs, étudiants, industriels, laboratoires publics et privés, centres de recherches) le programme proposera : des exposés oraux et par affiches sur les résultats de recherche. Les industriels membres du club des partenaires CNRS : MERSEN, Solvay, TOTAL, ENGIE, CEA, CNES seront présents et fortement impliqués en particulier dans les ateliers thématiques ainsi que les industriels associés par le biais de laboratoires communs comme par exemple Saint Gobain et Wiessmann.

Au programme notamment 5 conférenciers invités de renom et des interventions orales « courtes » dédiées à la présentation des chercheurs, doctorants et masters et remise du "Prix du club des partenaires du GDR Tamarys", décerné à l'auteur d'un poster sur une activité de recherche transverse impliquant des matériaux et de la thermique radiative.

En savoir+ : programme complet

Informations complémentaires

- https://gdr-tamarys.cnrs.fr/quatriemes-journees-annuelles-tamarys-villeurbanne-27-29-juin-2022/

-

INSA Lyon - Bâtiment Hedy Lamarr - Amphithéatre Claude Chappe