Sciences & Société

Soutenance de thèse : Matthieu DECAUX

Prédiction du bruit rayonné d'une structure immergée à partir de données capteurs parcimonieuses

Doctorant : Matthieu DECAUX

Laboratoire INSA : LVA

École doctorale : ED 162 : MEGA de Lyon (Mécanique, Energétique, Génie civil, Acoustique)

Le bruit rayonné des plateformes navales représente un enjeu majeur. Dans le domaine civil, la nécessité de réduire l'impact des activités humaines sur l'environnement pousse à contrôler et diminuer ce bruit. Dans le domaine militaire, il est primordial de maîtriser la signature acoustique des navires et des sous-marins afin d'avoir un avantage acoustique. L'objectif de cette thèse est de prédire ce bruit rayonné à partir de données accélérométriques. Pour répondre à cet objectif, nous étudions des méthodes permettant de relier des mesures accélérométriques à la pression rayonnée. Nous explorons plusieurs voies : la méthode KH (Kirchhoff-Helmholtz) et l'OTPA (Operational Transfer Path Analysis) en particulier. La méthode KH consiste à discrétiser l'intégrale de rayonnement dans le cas de géométries dont la solution analytique est connue. Le nombre de capteurs est la principale limite de cette approche. L'OTPA, quant à elle, est une méthode permettant d'établir des fonctions dites de "transmissibilité". Elle se caractérise par la résolution directe d'un système "Multiple Input Multiple Output" (MIMO). Elle se décompose en deux étapes : un apprentissage à partir de mesures pour établir une matrice de transmissibilité puis l'utilisation de cette matrice pour reconstruire un nouvel état vibro-acoustique à partir d'un nombre limité de capteurs. Les deux principales limites de la méthode sont le nombre d'états vibratoires lors de la construction de la matrice et l'effet de la nature de l'excitation. Nous testons les performances des approches innovantes sur des systèmes vibroacoustiques de complexité croissante allant d'une plaque à un cylindre immergé. Des études numériques et expérimentales sont menées sur ces cas d'application pour mettre en avant les avantages et inconvénients de chaque approche.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Marc Seguin (Villeurbanne).

Derniers évènements

Tous les évènements

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Adrien MARSICK

Vibration-based damage assessment of rolling element bearings: cage cyclostationarity & trend analysis

Doctorant : Adrien MARSICK

Laboratoire INSA : LVA

École doctorale : ED162 : MEGA de Lyon (Mécanique, Énergétique, Génie civil, Acoustique)

Cette thèse aborde le thème de l'estimation de la gravité des défauts de roulements à partir de signaux vibratoires. Cette tâche, compliquée pour des machines opérantes dans des conditions stationnaires, devient un réel défi dès que les systèmes à surveiller fonctionnent à vitesses et chargements variables. Cette thèse s'inscrit principalement dans un contexte de surveillance de la ligne d'arbre d'éoliennes de l'entreprise Engie Green, partenaire de ce projet. Ce rapport explore deux thématiques pour une meilleure exploitation des signaux vibratoires, avec l'objectif d'aider aux prises de décisions de maintenance. Premièrement, les outils de traitement du signal classiques reposent sur une hypothèse de cyclicité des propriétés statistiques des signatures de défauts par rapport à la rotation des arbres supportant les roulements. Les phénomènes de glissement lors du fonctionnement dégradent les capacités des outils existants. Ce travail propose de lever ce verrou grâce à une réinterprétation de ces propriétés cyclostationnaires en changeant le référentiel de rotation, de l'arbre vers la rotation de la cage. Les causes de ce glissement sont d'abord étudiées. Armé de méthodes d'estimation de la vitesse de rotation de la cage, une méthode de restauration des propriétés cyclostationnaires est proposée. Fort de cette restauration, une adaptation des techniques de moyennage synchrone au cas des roulements est étudiée. Deuxièmement, l'estimation de la dégradation repose sur la capacité à suivre finement l'évolution de différents indicateurs. À ce titre, il manque cruellement d'outils permettant le traitement de séries de signaux vibratoires, la plupart étant centrés sur l'analyse séparée de chaque signal. Les statistiques de rang offrent un cadre robuste et non-paramétrique pour l'analyse de tendance. En se basant sur le test de Mann-Kendall, deux outils sont proposés pour répondre à deux problématiques de la surveillance vibratoire : la sélection de bande informative fréquentielle et l'analyse spectrale.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Ouest, Bâtiment des Humanités, INSA Lyon (Villeurbanne)

Derniers évènements

Tous les évènements

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Xavier PLOUSEAU-GUÉDÉ

Similitude pour les vibrations et le rayonnement acoustique de plaques planes immergées : prise en compte du fluide lourd, des raidisseurs et de l'excitation par couche limite turbulente

Doctorant : Xavier PLOUSEAU-GUÉDÉ

Laboratoire INSA : LVA

École doctorale : ED162 : Mécanique, énergétique, génie civil, acoustique

Dans le secteur maritime, la maîtrise du bruit propre et du bruit rayonné des véhicules marins est un enjeu primordial. La caractérisation en amont de la réponse vibroacoustique de ces structures est nécessaire pour s'assurer une maîtrise des performances. Cependant, les structures développées dans ce secteur sont grandes, raidies, couplées à un fluide lourd et sont soumises à un écoulement turbulent, ce qui rend difficile, coûteux et chronophage de réaliser des expérimentations. Cette thèse étudie la possibilité de pallier ces contraintes en développant une approche basée sur la théorie des similitudes. Cette théorie permet de relier, par ce qu'on appelle des lois de similitude, deux systèmes et leurs réponses en fournissant les conditions dans lesquelles la réponse du système à taille réelle peut être prédite en évaluant la réponse d'un système à échelle réduite, dont les propriétés en termes de dimensions, de matériau, de fluide environnant et de chargement extérieur sont différentes. Plus particulièrement, ce projet de recherche s'intéresse au cas d'un panneau plan, raidi ou non raidi, chargé par un fluide lourd et excité par une couche limite turbulente. Le développement des lois de similitude fait apparaître des conditions à respecter afin d'obtenir une prédiction exacte de la réponse recherchée. Les lois et conditions de similitude sont tout d'abord étudiées et vérifiées numériquement. Ensuite, une campagne de mesures est réalisée afin de valider ces lois pour des panneaux excités par une couche limite turbulente en air. Une attention particulière est portée à l'estimation de la puissance acoustique rayonnée par les panneaux excités par une couche limite turbulente, en développant deux méthodes : l'une basée sur la matrice interspectrale vibratoire du panneau et l'autre à partir de la pression acoustique en champ proche et du principe d'holographie acoustique.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne

Derniers évènements

Tous les évènements

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Vinay PRAKASH

Probabilistic Metamodels to Assess Global NVH Performance of Electric Vehicles

Doctorant : Vinay PRAKASH

Laboratoire INSA : LVA

Ecole doctorale : ED162 MEGA

L'électromobilité pose de nouveaux défis en matière de conception et de développement des véhicules. Les caractéristiques de bruit, de vibration et de rudesse (NVH) d'un véhicule sont cruciales, car elles influencent à la fois le confort des passagers et les considérations environnementales. L'évolution rapide des véhicules électriques (VE) nécessite une prise de décision rapide de la part des concepteurs NVH dès les premières étapes du cycle de conception. L'évaluation des risques NVH devient encore plus difficile en raison de la présence de divers paramètres fonctionnels (par exemple, les conditions de fonctionnement, les paramètres de conception) et des différentes incertitudes qui y sont associées, par exemple, la connaissance partielle, la dispersion des données basées sur les mesures, etc. En conséquence, ce travail se concentre sur le développement de métamodèles probabilistes rapides et complets capables de quantifier de telles incertitudes reliant les paramètres fonctionnels aux indicateurs globaux de performance NVH. L'accent est mis en particulier sur l'évaluation des bruits tonaux à bande étroite provenant des groupes motopropulseurs électriques des VE à batterie, ainsi que sur les bruits de masquage à bande large résultant du vent aérodynamique et des effets de l'interaction pneu-chaussée. La méthodologie choisie utilise un cadre bayésien couplé à des techniques d'échantillonnage de Markov Chain Monte Carlo. Cette approche facilite l'incorporation de connaissances préalables (par exemple, d'experts du domaine automobile) et permet la propagation d'incertitudes à travers de multiples domaines physiques, qui sont estimés par des approches semi-analytiques enrichies par des bases de données expérimentales. Le cadre probabiliste développé est censé fournir un soutien inestimable aux concepteurs NVH en les aidant à déterminer/affiner les paramètres fonctionnels, à évaluer les niveaux acoustiques globaux à l'intérieur de la cabine passagers et à prendre des décisions éclairées dans la recherche d'améliorations des performances NVH des véhicules.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne

Mots clés

Derniers évènements

Tous les évènements

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Sarah JIBODH-JIAOUAN

Etude du confort vibratoire et acoustique en cabine d’avion sous l’influence de la rotation des moteurs ou des phénomènes de turbulences

Doctorante : Sarah JIBODH-JIAOUAN

Laboratoire INSA : LVA

Ecole doctorale : ED162 : Mécanique Energétique Génie civil Acoustique

Airbus répond à la demande croissante des passagers d'avions commerciaux en quête d'un vol confortable, avec moins de bruit et de vibrations. Cependant, les normes actuelles ne correspondent pas toujours aux sensations ressenties par le personnel navigant. De plus, il n'existe actuellement aucun modèle d'inconfort intégrant à la fois les stimuli sonores et vibratoires pour une application dans l’aviation. Dans cette thèse, des tests perceptifs ont été menés pour mieux comprendre et modéliser la perception de l'inconfort causé par différentes sources, à travers deux axes de recherche distincts. Le premier axe s'est concentré sur les vibrations et le bruit générés par la rotation des turboréacteurs synchronisés et désynchronisés. Les résultats ont montré que les participants sont sensibles à la fréquence de rotation des moteurs synchronisés, ainsi qu'à son amplitude. En revanche, pour les moteurs désynchronisés, les variations d'amplitude de modulation ou de fréquence de modulation n'ont pas semblé affecter la sensibilité des participants. La sonie est apparue comme un paramètre pertinent pour évaluer l'inconfort acoustique, bien limitée. En ce qui concerne l'inconfort vibratoire, la norme ISO 2631-1 a été jugée adéquate pour estimer l'inconfort dans le cas des moteurs synchronisés, mais elle ne tient pas compte des phénomènes de modulation. Les participants ressentent les vibrations dans leur ensemble, sans qu'une zone spécifique du corps soit particulièrement touchée. Un modèle linéaire a été développé pour estimer l'inconfort global, intégrant à la fois l'inconfort acoustique et vibratoire, mais uniquement pour les moteurs synchronisés. Pour les moteurs désynchronisés, seul l'inconfort vibratoire était pertinent. Le deuxième axe s'est penché sur la perception subjective et physiologique de l'inconfort vibratoire causé par des turbulences. Les résultats ont montré que l'ISO 2631-1 permettait d'estimer de manière adéquate l'inconfort vibratoire dans ces situations. De plus, des mesures physiologiques, pourraient être utilisées pour soutenir les évaluations subjectives.

Informations complémentaires

-

Airbus (M67-0-W016 Event Gavarnie) (Toulouse)

Mots clés

Derniers évènements

Tous les évènements

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Zijian NIU

A gridless method for three-dimensional acoustic imaging based on unconstrained sonons

Doctorant : Zijian NIU

Laboratoire INSA : LVA

Ecole doctorale : ED162 MEGA

L'imagerie acoustique tridimensionnelle par les antennes de microphones est une mission compliquée. En effet, des limitations surviennent lors de la réalisation de mesures tridimensionnelles en raison du nombre significatif de microphones nécessaires et des recherches exhaustives associées aux méthodes basées sur un maillage. Dans ce contexte, au lieu de créer un maillage d'une région de l'espace pour identifier les distributions de sources acoustiques, l'objectif de ce travail est de proposer une nouvelle méthode sans maillage pour reconstruire le champ acoustique à l'aide d'un ensemble équivalent de sources ponctuelles aux coordonnées non restreintes, appelées "sonons acoustiques". Leur rayonnement est censé reproduire les mêmes propriétés acoustiques que le champ acoustique mesuré, telles que son niveau de pression, sa directivité et sa cohérence spatiale en récupérant les informations de phase. Il est constaté que le concept proposé de sonons, tout en étant très flexible, offre efficacement des représentations équivalentes pour diverses distributions de sources. Les résultats de simulation montrent que la méthode peut s'adapter à diverses situations de champ acoustique, qu'il s'agisse de sources élémentaires ou de densités de sources volumétriques complexes. Le problème est formulé dans un cadre probabiliste, à travers un modèle bayésien hiérarchique inféré par un algorithme dédié de Monte Carlo par les chaînes de Markov. Les performances de la méthode sont évaluées sur des problèmes de rayonnement analytique, et sa capacité à reconstruire la directivité est testée pour deux cas de rayonnement en champ lointain et un cas industriel.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne

Derniers évènements

Tous les évènements

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Valentin MIQUEAU

Fiabilité de la méthode de prédiction vibro-acoustique SEA dans un contexte d'évaluation subjective du confort acoustique automobile.

Doctorant : Valentin MIQUEAU

Laboratoire INSA : LVA

Ecole doctorale : ED162 MEGA

À mesure que les habitacles des nouveaux véhicules deviennent de plus en plus silencieux, la qualité du son et le confort acoustique intérieurs se sont imposés comme des arguments de premier ordre pour les constructeurs automobiles afin de se démarquer de leurs concurrents.

Actuellement, la recherche sur la perception sonore en automobile repose sur une approche expérimentale basée de signaux enregistrés sur des prototypes coûteux.

L’objectif de cette thèse est d’étudier la possibilité d’utiliser les prédictions numériques d’un modèle basé sur la méthode SEA (Statistical Energy Analysis) et développé par Saint-Gobain Research Compiègne, afin de générer les signaux nécessaires aux expériences subjectives.

Ce modèle peut prédire l'impact du changement de vitrage sur le niveau sonore d'un véhicule exposé à des bruits environnementaux. Cependant, son utilisation pour évaluer le confort automobile a soulevé plusieurs interrogations :

(i) Comment générer des signaux audios à partir des niveaux de pressions acoustiques prédits ?

(ii) Les signaux obtenus permettent-ils de réaliser des études du confort acoustique dans l'habitacle avec la même fidélité que des enregistrements mesurés sur véhicule ?

Ces questions sont considérées à travers (1) la mise en place d’une méthode d’auralisation des résultats du modèle numérique SEA et la réalisation d’expériences subjectives afin de comparer le désagrément ressenti en fonction de l’origine des sons (mesurés ou simulé). Une divergence des évaluations pour les verres trempés est alors identifiée. Un apport de dissipation de la part des joints, non pris en compte dans le modèle, est suspecté comme en étant l’origine.

(2) Le comportement vibro-acoustique d’un verre trempé monté dans des joints automobiles et sa sensibilité à la dissipation qu’ils apportent est donc prouvé non négligeable.

(3) Un modèle FEM est donc mis en place pour prédire les pertes par transmission caractérisant le système complet (verre et joints) dans le modèle SEA.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Marc Seguin (Villeurbanne)

Derniers évènements

Tous les évènements

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Maxime MEUTERLOS

Développement de méthodes de fusion, modélisation et classification des indicateurs vibratoires de surveillance des ensembles mécaniques basées sur les paramètres d’utilisation. Application à l’hélicoptère

Doctorant : Maxime MEUTERLOS

Laboratoire INSA : LVA

Ecole doctorale : ED162 MEGA

Les systèmes VHMS (Vibration Health Monitoring System) installés sur les hélicoptères ont un rôle stratégique pour augmenter la sécurité en vol des opérateurs et passagers. Ces systèmes consistent à enregistrer des données opérationnelles en vol, en particulier de nature vibratoire, et à surveiller l’intégrité des ensembles mécaniques par le biais d’indicateurs issus du traitement des signaux. Le principe de base se fonde sur le postulat que l’apparition d’un mode de défaillance engendre une évolution caractéristique des valeurs des indicateurs. Une limite rencontrée par les systèmes VHMS est cependant liée à la forte dépendance des indicateurs aux conditions de vol qui, pour les hélicoptères, sont susceptibles de varier rapidement et de manière complexe. Ces variations, aujourd’hui difficilement maîtrisées, peuvent masquer la signature d’une défaillance mécanique. Il en résulte donc une ambigüité sur l’interprétation de l’origine d’évolution observée des indicateurs. \\ \\

Dans ce manuscrit, des méthodes de normalisation sont développées permettant d’estimer des indicateurs vibratoires normalisés, c'est-à-dire insensibles aux conditions de vol. Dans un premier temps, une revue des méthodes de normalisation couramment utilisées dans la littérature est présentée. Dans un deuxième temps, un cadre statistique paramétrique modélisant les indicateurs vibratoires est proposé et repose sur des modélisations cyclostationnaires du signal vibratoire. Ce cadre paramétrique sera utilisé pour construire deux approches de normalisation des indicateurs vibratoires. La première basée sur le clustering-classification permettant de lier les phases de vol de l’hélicoptère à la statistique de l’indicateur vibratoire. Puis, une deuxième basée sur la régression de paramètres de distributions de quantile conditionnées sur les paramètres de vol expliquant la variabilité des indicateurs de santé. En parallèle, une étude de sensibilité permettant d’identifier ses paramètres de vol est menée.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne

Mots clés

Derniers évènements

Tous les évènements

Sciences & Société

Fête de la Science 2023

Cette année encore, la Fête de la science, événement phare et populaire, célèbrera le partage des sciences, du 6 au 16 octobre 2023 en France métropolitaine et du 10 au 27 novembre en Outre-mer et à l’international.

Pour cette nouvelle édition, c’est le sport et la pratique sportive qui seront mis à l’honneur dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Qu’il s’agisse de bien-être ou de haut niveau, qu’on le pratique comme un loisir ou dans un cadre éducatif, en amateur ou en professionnel, le sport occupe une place centrale dans notre quotidien et notre société. Il brille par son omniprésence sociale, économique, médiatique… et aussi scientifique.

La Fête de la science 2023 invitera chercheurs et citoyens à se retrouver autour du plaisir du sport afin de nourrir le dialogue entre sciences et société, entre chercheurs et citoyens. Un moment de partage qui permettra de mettre en lumière la contribution des chercheurs dans l’amélioration des performances des sportifs, et le développement des connaissances trouvant des applications dans de nombreux secteurs, tels que la pharmacologie, les matériaux, les neurosciences, la psychologie ou encore la médecine.

Organisée chaque année par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Fête de la science est devenue un rendez-vous incontournable pour tous les publics. Pendant une dizaine de jours, familles, scolaires, étudiants, amateurs ou passionnés de sciences échangeront lors de milliers d’événements gratuits proposés partout en France.

Recherche

Réduire le bruit du trafic routier pour une meilleure santé

Alors que les moteurs des voitures et des camions sont devenus de plus en plus silencieux, la principale source de bruit de la circulation émane particulièrement du frottement des pneus contre la chaussée. Dans les zones périurbaines, ce bruit représente une gêne quotidienne considérable pour les habitants. Dans le cadre du projet intitulé « LEON-T » (Low particule Emissions and lOw Noise), un consortium composé de partenaires académiques et universitaires européens souhaite formuler des recommandations pour atténuer les risques potentiels causés par le bruit sur la santé cardiovasculaire. Le Laboratoire Vibration Acoustique (LVA) a apporté son expertise scientifique en matière de mesure acoustique.

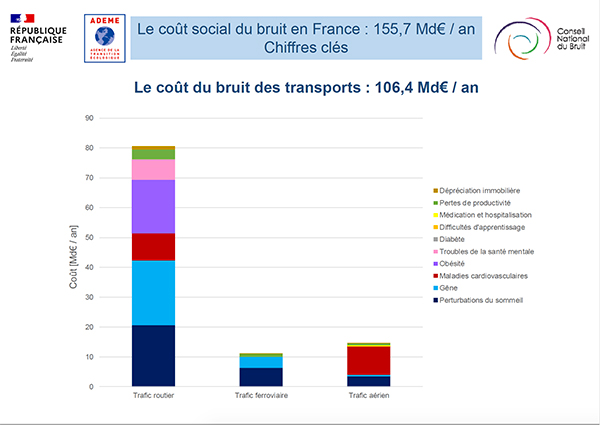

Du bruit et des maladies

Selon une étude sur le bruit social menée par l’Ademe en 2021, le trafic routier représenterait plus de la moitié (51.8 %) du coût social annuel du bruit en France, soit l’équivalent de 106,4 milliards d’euros. « Le problème du bruit social n’est pas annexe. Beaucoup de personnes en souffrent quotidiennement, notamment les habitants en zone périurbaine où les véhicules roulent à des vitesses intermédiaires », introduit Etienne Parizet, enseignant-chercheur au LVA.

Et si le bruit pose tant de problème, c’est parce qu’il perturbe le sommeil, entraînant potentiellement des problèmes de santé cardiovasculaires. « C’est ce que s’appliquent à montrer nos collègues de l’Université de Göteborg, en Suède. En mesurant la qualité du sommeil auprès d’un échantillon de participants et en relevant des caractéristiques physiologiques et sensibles, ils s’apprêtent à déterminer les réels impacts du trafic routier sur le sommeil. Pour réaliser ces phases de tests en situations sonores contrôlées et déterminer les paramètres du timbre à inclure dans leur expérience, ils se sont tournés vers le LVA. »

Le trafic routier représenterait plus de la moitié (51.8 %) du coût social annuel du bruit en France,

soit l’équivalent de 106,4 milliards d’euros (Source : Coût social du bruit en France, Ademe)

Le trafic routier qui murmurait aux oreilles des habitations

Ainsi, le groupe de recherche sur l’environnement sonore et la santé de l’Université de Göteborg a confié l’étude de l’appréciation des bruits de pneus à l’expertise du LVA. Dans l’enceinte du laboratoire d’acoustique villeurbannais, Etienne Parizet et Thibault Marin-Cudraz (post-doctorant) ont disséqué différents enregistrements de passages de poids lourds. « Il s’agissait d’identifier les paramètres du bruit à faire évoluer. Dans un timbre, il y a plusieurs dimensions possibles : le son peut-être plus impulsionnel, plus grave, plus régulier… ».

À l’étude des enregistrements, l’équipe note une palette de sons assez riches. La présence d’une tonalité se détache particulièrement : une fréquence pure sur laquelle les chercheurs se sont concentrés. « Après avoir synthétisé les paramètres importants du bruit, nous avons simulé une façade, pour imiter les conditions dans lesquelles un riverain pourrait le percevoir chez lui. Grâce à un échantillon de volontaires auprès desquels nous avons mesuré la gêne, il s’est avéré que l’intensité du bruit jouait, mais que la présence de la fréquence pure contribuait de façon égale, à la gêne liée aux bruits routiers. Il s’avère que cette fréquence est émise par les pneus de poids lourds. »

![]()

Bruit de passage 1 : sans la fréquence pure

![]()

Bruit de passage 2 : avec la fréquence pure

Pneus et santé : le projet LEON-T

Si le bruit émis par les pneus de véhicules de tourisme reste aujourd’hui cadré par une règlementation et un étiquetage précis, les acteurs du projet LEON-T ont pour objectif de protéger un peu plus la santé des populations. « La règlementation ne fixe que des valeurs cibles sur le niveau de bruit global. Or, avec nos expériences, il s’avère que la fréquence pure dont je parlais plus haut, est aussi un facteur de gêne aussi important que l’intensité du bruit global. Avec les résultats de recherche de nos collègues suédois qui qualifieront ces effets sur la qualité du sommeil, nous espérons pouvoir faire évoluer les règlementations et prendre en compte ce paramètre qui n’était pas contrôlé jusque-là. En parallèle, le projet LEON-T s’intéresse également aux émissions de particules des pneumatiques, dues aux frottements du pneu sur la chaussée », conclut Etienne Parizet.

Le consortium comprend des constructeurs automobiles (Audi, Ford), des centres techniques et des sociétés d'ingénierie (Idiada, ETU, VTI, TNO, RIVM) et des universités : Univ. de Göteborg (UGOT), INSA-Lyon).

Plus d’informations : https://www.leont-project.eu