Recherche

« Chut ! » : trop de bruit dans les bureaux ouverts du secteur tertiaire

Le bruit au travail a un coût social : 21 milliards d’euros1 selon une étude de l’Ademe menée en 2021. Historiquement, si l’étude acoustique et l’exposition au bruit dans le milieu professionnel étaient principalement associées aux métiers d’usine, l’avènement de l’économie tertiaire a changé la donne. Dans les bureaux ouverts ou « open-space », les opérateurs font état d’une gêne liée au bruit, pouvant entraîner l’amoindrissement de la productivité, fatigue, maladies professionnelles et accidents du travail.

La problématique du bruit dans les bureaux ouverts représente un sujet d’intérêt majeur pour l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). Lorsque des membres de l’institut nancéien frappent à la porte du Laboratoire Vibrations Acoustique, leur demande trouve écho chez Étienne Parizet, enseignant-chercheur à l’INSA Lyon. À travers un projet pluridisciplinaire impliquant acousticiens, psycho-acousticiens et ergonomes, cette collaboration de longue date œuvre à comprendre l’apparition de la fatigue pour protéger la santé des opérateurs en préconisant des solutions d’aménagement des espaces de travail ouverts.

Pourtant largement en dessous des contraintes règlementaires2, le bruit dans les espaces de travail ouverts semble être vecteur de fatigue pour les opérateurs. Une enquête suisse réalisée en 2010 auprès de 1230 salariés, faisait état d’une réelle gêne due au bruit, « à 80 % dans les bureaux comptant plus de 50 personnes ». « Dans les locaux d’entreprises tertiaires, le bruit provient principalement de la parole. On trouve dans la littérature scientifique, des premiers tests réalisés il y a près de 50 ans montrant que les bruits de parole réduisaient la performance, en créant une charge mentale plus élevée. Depuis, on a compris qu’une bonne part de cette charge provenait, notamment, des rapides variations du contenu fréquentiel de la voix », explique Étienne Parizet.

Protéger de la fatigue induite par le bruit en open-space : des premiers travaux concluants

En 2012, la collaboration entre le LVA et l’INRS débute afin de mieux faire le lien entre l’intelligibilité de la parole et la gêne des occupants. Parmi les premiers tests lancés, un premier exercice faisant appel à la mémoire sérielle réunissait une cinquantaine de participants, soumis à un mélange de bruits et de paroles dont l’intelligibilité variait. « Chacun devait mémoriser des suites de chiffres pour les restituer rapidement. Nous avons pu confirmer l’importance du niveau d’intelligibilité sur la gêne induite. Nous avons aussi remarqué une grande variabilité dans la performance des participants : certains avaient d’excellents résultats, quelle que soit la condition sonore. » Pour aller plus loin, une deuxième expérimentation a consisté à faire établir une revue de presse, mettant en jeu plusieurs processus cognitifs comme la génération d’idées ou la mémoire à long terme. « Pendant une journée, les participants ont d’abord été soumis à un bruit stationnaire, un bruit de parole et un bruit un peu plus modulé. Ceci a permis de confirmer le rôle particulier de la parole, qui augmentait la fatigue et la charge de travail perçues par les participants. Dans certaines conditions de travail, ce bruit de parole peut s’avérer délétère sur la santé des opérateurs, comme par exemple, dans les centres d’appel téléphonique ». Conclus en 2019, ces premiers travaux expérimentaux ont donné lieu à une évolution de la norme AFNOR S31-199 sur l’acoustique des bureaux ouverts. Une norme internationale (ISO) est en cours de négociation.

L’émergence du projet FABO : quid des malentendants travaillant dans les bureaux ouverts

Les résultats des premières expérimentations du LVA, corroborant avec la littérature sur le sujet, démontraient ainsi que certaines caractéristiques du bruit de parole intelligible étaient un facteur de gêne et de fatigue important pour les opérateurs en open-space. Cependant, le projet précédent, intitulé « EBBO3», n’avait pas pris en considération les caractéristiques individuelles et situationnelles. C’est ainsi que le projet « FABO » est né pour approfondir les recherches. « En fonction de l’état psychologique, l’âge, la capacité auditive de la personne, la gêne peut être différente d’un individu à l’autre. Aussi, l’ambiance sociale, la complexité des tâches ou l’organisation de travail peuvent influer sur celle-ci. À travers le projet FABO pour ‘Approche transactionnelle de la FAtigue des opérateurs travaillant dans des Bureaux Ouverts’, nous avons souhaité explorer l’impact du niveau d’audition sur la fatigue ressentie dans les bureaux ouverts », ajoute Étienne Parizet. Ainsi, l’enseignant-chercheur et Nicolas Poncetti, doctorant au sein du Laboratoire Vibrations et Acoustique, s’interrogent : une baisse de l’audition réduit-elle le niveau de gêne ou au contraire, entraîne-t-elle une demande d’attention plus forte à la parole intelligible, ainsi plus de fatigue ?

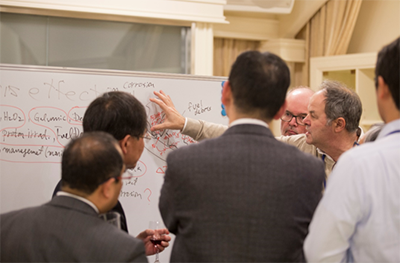

Dans une chambre semi-anéchoïque,

les participants ont été invités à réaliser des tâches

en étant soumis à différents types de bruits.

Depuis octobre dernier, l’équipe travaille à déterminer l’impact du bruit de parole auprès des personnes malentendantes, à partir du protocole précédemment appliqué. « Ce type d’expérience requiert un nombre de participants assez important et la variabilité individuelle de réussite à la tâche est forte : il est difficile de trouver des personnes ayant le même profil de perte auditive. Pour l’instant, une première phase de test a été réalisée avec des personnes non-appareillées dont les capacités d’audition étaient amoindries par un simulateur auditif, cependant, la validité écologique4 de ce premier protocole ne nous satisfait pas. Nous sommes donc actuellement, avec l’aide d’audiologistes, à l’œuvre pour recruter des participants de même profil auditif. Si les personnes sont amenées à travailler plus longtemps, des défaillances auditives comme la presbyacousie sont des réalités qu’il faudra prendre en compte dans l’adaptation des postes de travail », conclut l’enseignant-chercheur.

Grâce aux travaux in situ parallèlement menés par une équipe de recherche du Laboratoire d’Anthropologie et de psychologie Cognitives et Sociale de l’Université de Nice (LAPCOS), les résultats du projet FABO permettront à l’INRS de faire évoluer les règles d’aménagement, les indicateurs de qualité et les normes relatives au bruit dans les activités professionnelles. Affaire à suivre.

Le projet FABO - « Approche transactionnelle de la FAtigue des opérateurs travaillant dans des Bureaux Ouverts » implique le Laboratoire Vibrations et Acoustiques (LVA), le Laboratoire d’Anthropologie et de psychologie Cognitives et Sociale (LAPCOS Université Côté d’Azur) et l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnels (INRS).

Le projet FABO - « Approche transactionnelle de la FAtigue des opérateurs travaillant dans des Bureaux Ouverts » implique le Laboratoire Vibrations et Acoustiques (LVA), le Laboratoire d’Anthropologie et de psychologie Cognitives et Sociale (LAPCOS Université Côté d’Azur) et l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnels (INRS).Le projet FABO est soutenu par une aide de l’Agence Nationale de la Recherche.

[1] Le coût social du bruit en France est estimé à 147,1 milliards d’euros par an. Source : Coût social du bruit en France, DOUILLET Maia, SIPOS Gala, DELUGIN Léna, BULLIOT Benoît, REMONTET Lucas, BIDAULT Elsa, ADEME, I Care & Consult, BRUITPARIF OBSERVATOIRE DU BRUIT EN ILE-DE-FRANCE, ENERGIES DEMAIN - 2021/07)

[2] L’INRS considère que l'ouïe est en danger à partir d'un niveau de 80 décibels durant une journée de travail de 8 heures.

[3] EBBO pour « Exposimètre de Bruit pour Bureaux Ouverts »

[4] La validité écologique exprime dans quelle mesure les résultats de la recherche sont applicables à des situations de la vie réelle en dehors des conditions expérimentales.

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Joannès CHAMBON

Equivalent source methods for three-dimensional acoustic imaging in complex environments

Doctorant : Joannès CHAMBON

Laboratoire INSA : LVA

Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Énergétique, Génie civil, Acoustique

Un ensemble de problématiques nouvelles en imagerie acoustique sont à considérer pour l'identification de sources en trois dimensions par antennerie. L'une d'entre elle concerne le modèle retenu pour retranscrire la propagation acoustique dans l'environnement de mesure. Ce dernier doit potentiellement être en mesure de prendre en compte des phénomènes de premier ordre de diffraction, de convection ou de directivité liée à la nature physique de sources. En pratique, le choix du modèle de propagation se résume à la construction d'une matrice de transfert entre une grille de sources potentielles et une antenne de microphone qu'il convient d'inverser pour revenir aux sources prépondérantes. Dans cette thèse, la méthode des sources équivalentes est testée en tant qu'outil simple et modulable pour la simulation de fonctions de transfert permettant une description plus précise de la scène acoustique. Des méthodes détaillées de paramétrage des sources équivalentes sont proposées et évaluées sur divers cas d'étude obtenus analytiquement, par mesure en soufflerie ou simulation dynamique des fluides. Pour finir, une approche plus prospective est mise au point dans l'objectif d'inclure les sources équivalentes dans le processus d'antennerie de manière plus cohérente que lors du calcul direct de matrices de transfert. Les sources sont ajustées en fonction des pressions microphoniques et d'une condition aux limites, puis repropagées pour représenter l'ensemble du champ rayonné. L'intérêt de cet algorithme est évalué comparativement à des techniques d'imagerie classique sur des mesures de sources corrélées montées sur une maquette de moteur.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet (bibliothèque Marie Curie) - (Villeurbanne)

Derniers évènements

Tous les évènements

Sciences & Société

Journées Jeunes Chercheurs/Chercheuses en Acoustique Vibrations et Bruit (JJCAB)

Les JJCAB sont un événement du Groupe Vibroacoustique et contrôle du Bruit, groupe thématique de la SFA réalisées en partenariat avec le GST14 de l'Association Française de Mécanique.

Les Journées Jeunes Chercheurs/Chercheuses en Acoustique Vibrations et Bruit (JJCAB) sont l'occasion de venir rencontrer les doctorants et post-doctorants de France travaillant dans le domaine vibro-acoustique à travers des présentations flash (3 minutes) et des sessions posters.

C'est aussi l'opportunité de découvrir les installations des Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (LaMCoS) et Laboratoire Vibrations Acoustique (LVA) et de découvrir la merveilleuse ville de Lyon.

Informations complémentaires

- jjcab2022@sciencesconf.org

- https://jjcab2022.sciencesconf.org/

-

INSA Lyon - Campus LyonTech-La Doua - La Rotonde - 14 - 16 Av. des arts, 69100 Villeurbanne

Mots clés

Derniers évènements

Tous les évènements

Sciences & Société

Fête de la Science 2022

Événement national gratuit promouvant la culture scientifique, technique et industrielle, la Fête de la Science a pour objectif de faire découvrir à tout public, grâce à des rencontres avec les différents acteurs du domaine scientifique, par le biais d’activités ludiques diverses, tous les domaines scientifiques, des sciences dites exactes et des sciences humaines et sociales….

La 31e fête de la Science se déroulera du 7 au 17 octobre 2022 avec pout thématique : le changement climatique, atténuation et adaptation

🌱 Cette année encore l'INSA Lyon s'est mobilisé. Conférences, visites, rencontres/débats ateliers, jeux, spectacles, nos associations étudiantes, nos laboratoires, nos départements de formation et la Bibliothèque Marie Curie de l'INSA de Lyon vous ont concocté un programme riche et varié s'adressant à différents publics à partir de 6 ans.

👇 Découvrez le programme =>

https://www.fetedelascience-aura.com/

Recherche

Fukushima : entre catastrophe historique et défis scientifiques

Une tragédie en 3 actes qui n’était malheureusement pas une fiction de théâtre : il y a dix ans, le Japon était frappé par une catastrophe naturelle et industrielle aux conséquences lourdes. Jean-Yves Cavaillé et ses collègues enseignants-chercheurs travaillaient à l’époque à entretenir les liens entre l’INSA Lyon et l’Université du Tohoku. Inquiets pour leurs collègues japonais, ils s’étaient rendus sur place quelques semaines après la catastrophe et avaient naturellement voulu prêter main forte, grâce à leurs expertises de recherche. Là où il semblait n’y avoir que des ruines, les chercheurs y ont vu autre chose.

Mars 2021. La route nationale 6 qui relie Tokyo à Sendai laisse défiler les paysages sinistrés de la catastrophe vécue dix ans plus tôt. Le 11 mars 2011, en début d’après-midi, les tintements des carillons à vent avaient été recouverts par le grincement des structures métalliques des bâtiments résistant à la secousse. Les Japonais faisaient leurs courses, promenaient leurs enfants ou travaillaient, quand la terre s’est mise à trembler. « Ce jour-là, je me préparais pour venir à l’INSA, quand j’ai entendu au journal télévisé qu’un très gros tremblement de terre avait touché Sendai. Pendant plusieurs jours, j’ai suivi les événements sur les médias et j’ai attendu d’avoir des nouvelles de mes amis qui s’y trouvaient », explique Lucile Joly-Pottuz, enseignante-chercheure au laboratoire MATEIS1.

Malgré les gestes appris et répétés pour des habitants pourtant accoutumés aux secousses sismiques, la magnitude de 9,1 n’était pas habituelle. Sous les tables, près d’un mur porteur ou agrippée dans l’encadrement d’une porte, la population a vu sa terre déplacée de deux mètres. Ce n’était que le début du cataclysme. Une heure plus tard, c’est une muraille d’écume qui s’est abattue sur la côte nord-est du pays : l’énergie libérée par le séisme a fait entrer la mer, en pleine terre. La marée boueuse avait tout balayé, se jouant des véhicules, des arbres et des immeubles sur son passage. Il fallait certainement de la chance pour survivre à ce moment-là : gagner les hauteurs à temps ou se trouver dans le bon bâtiment.

Un édifice couché sur le flan, arraché de terre par le tsunami.

Jean-Yves Cavaillé, enseignant-chercheur au laboratoire MATEIS et co-directeur français du laboratoire international associé ElyT-lab2, s’y était rendu après la catastrophe, inquiet pour ses collègues du Tohoku. « Plusieurs semaines avaient passé avant que nous puissions les rejoindre par avion. Sur place, les dégâts étaient effarants : il y régnait une atmosphère de fin du monde et le paysage était chaotique. Je me souviens d’un bâtiment couché sur le flan, qui avait été arraché à la terre par le flot de la vague. Il avait été déplacé d’une centaine de mètres », explique Jean-Yves Cavaillé, qui travaille depuis longtemps à structurer la coopération entre Lyon et l’université du Tohoku.

Un cimetière de voitures, détruites ou rendues inutilisables par la catastrophe.

La malédiction ne s’en était pas arrêtée là. Un jour après le tsunami, c’est une vague de peur qui s’était abattue sur le pays : la centrale nucléaire de Fukushima avait vu trois de ses enceintes exploser, libérant leurs particules radioactives dans l’atmosphère. En surchauffe, les réacteurs n’avaient pas pu être refroidis par les dispositifs dédiés, ni par les moteurs diesel de secours endommagés par la vague haute de plus de quinze mètres. Depuis ce jour, « tenues anticontamination », « césium » et « radiations » sont devenus le quotidien des habitants de la région. « Je me souviens de l’ambiance, lourde, la première fois nous avions pu approcher de la centrale. Quand vous êtes sur place, vous êtes pris d’une certaine torpeur à l’idée de ce qu’ont vécu les Japonais. Les radiations sont invisibles mais très présentes à l’esprit. Tout ce qu’il y avait à voir, c’était un temps figé, et beaucoup de débris. Il y a des choses qui marquent, comme les employés en tenue de décontamination, la traversée des environs abandonnés dans la précipitation ou les enseignes de magasins qui ne tiennent plus qu’à un fil », se remémore Bernard Normand, aussi enseignant-chercheur au laboratoire MATEIS.

Le séisme a secoué les édifices et semé le chaos à l’intérieur des bâtiments, ici une école.

Toutes les télévisions du globe ne parlaient que de ça. La solidarité mondiale s’organisait et du côté de l’INSA Lyon, Lucile Joly-Pottuz portait une opération aussi utile que symbolique. « Il s’agissait de plier des origamis en forme de kabuto, le casque traditionnel des armures samouraïs et de les vendre au profit de la Croix-Rouge qui se chargeait de distribuer les fonds pour aider les sinistrés. Le kabuto est une forme d’origami, assez facile à réaliser qui représente bien la ville de Sendai dont le seigneur le plus important Date Masamune est connu pour son kabuto caractéristique. Avec l’aide de la direction des relations internationales, nous avions organisé cette opération, plié des origamis que l’on avait ensuite vendus sur le parvis d’un des restaurants du campus. Les étudiants et les personnels pouvaient les acheter pour les garder ou pour écrire des messages aux Japonais sinistrés », se remémore Lucile avec émotion.

Alors que la relation entre l’INSA Lyon et l’Université du Tohoku s’était intensifiée plusieurs années avant la catastrophe, les chercheurs lyonnais avaient aussi mis leurs compétences à profit. « On s’est demandé ce que l’on pouvait faire à cette époque. Nous leur avions proposé d’héberger une partie de leurs laboratoires chez nous, mais les Japonais voulaient rester sur place, pour réparer. Alors nous avons aidé à la réparation, avec nos moyens, soutenus par la Fondation INSA et l’Ambassade de France à Tokyo. Cette triple catastrophe touchait beaucoup de nos domaines de compétences : mécanique des fluides, matériaux, architecture et génie civil. Nous avions alors monté une série de workshops multidisciplinaires pour échanger sur les différents procédés et mettre en commun les techniques qui pouvaient aider à rebâtir des structures plus sécurisées », ajoute Jean-Yves Cavaillé, aujourd’hui professeur émérite.

Depuis, les chercheurs lyonnais et japonais collaborent autour de leurs approches des risques naturels, foncièrement différentes. « Les séismes, le Japon sait très bien s’en prémunir, et c’est un pays dans lequel le risque est omniprésent. Le plus gros des préoccupations concernaient le tsunami : comment protéger les populations d’un danger si difficile à prévoir ? L’alerte annoncée trente minutes avant la vague, prévoyait trois mètres de hauteur. Elle en a fait plus de quinze. Aujourd’hui, le pays est confronté à un dilemme : construire des berges de trente mètres autour des côtés, ce qui ferait du territoire une prison, ou modifier les berges pour qu’elles puissent dissiper l’énergie de la vague si cela venait à se reproduire », explique le chercheur émérite.

La baie de Matsushima, dont les terres n’ont été que peu touchées

par la vague grâce à ses nombreux îlots. (© Adobe Stock)

Aujourd’hui, dans les 20 kilomètres de la zone rouge autour de la centrale de Fukushima Daiichi, la nature a grimpé le long des façades des maisons épargnées. Personne n’est autorisé à y habiter. Seuls quelques konbinis3 ont réorganisé leurs rayons pour permettre aux 5 000 salariés de travailler quotidiennement au démantèlement de la centrale. « Contrairement à la centrale de Tchernobyl qui a été cloîtrée dans un sarcophage de béton, la centrale de Fukushima Daiichi doit être entièrement démantelée. C’est une prouesse scientifique et technique que personne n’a jamais tenté », annonce Bernard Normand.

Le chantier, colossal devrait prendre plus de 40 ans. Depuis les dix dernières années, la radioactivité encore présente dans les cuves, est contenue par un système de refroidissement continu. C’est ainsi que le projet international de recherche collaborative intitulé PYRAMID4 a vu le jour, il y a 4 ans. « Pour démanteler, il faut attendre une baisse significative de la radioactivité. Pour cela, de l’eau est injectée dans le cœur des réacteurs en continu, puis stockée. Mais comme tout système de refroidissement, les tuyaux peuvent se corroder et fuir. En parallèle du système de gelée des sols mis en place pour éviter une quelconque contamination du sol et des nappes, l’équipe du projet PYRAMID, piloté du côté français par Philippe Guy enseignant-chercheur au laboratoire LVA5, s'est penchée sur les phénomènes de suivi de la corrosion des canalisations. Le consortium a développé des outils de suivi et à l’heure actuelle, nous avons quasiment terminé ce développement, notamment grâce à l’implication des experts en contrôle non-destructif de l’INSA Lyon. C’était notre pierre à l’édifice », enchaîne-t-il. « Modeste, la pierre, au regard de l’investissement de nos collègues et amis japonais », tient à préciser le chercheur à la tête de l’équipe « Corrosion et Ingénierie des surfaces » du laboratoire MATEIS. D’ici quarante ans, le Japon espère pouvoir évacuer les 900 tonnes de débris nucléaires emprisonnés dans le fond des cuves : un calendrier « très serré » selon les trois chercheurs qui s’accordent néanmoins à souligner l’impressionnante mobilisation des Japonais sur la question du démantèlement.

Entre résilience et adaptation aux milieux sévères, la frontière est mince. Jusqu’où l’Homme sera-t-il capable d’aller, l’histoire de Fukushima ne le dit pas encore. En attendant, c’est à ce lieu où le temps semble figé, qu’il tente petit à petit de redonner vie à « l’île du bonheur6 ».

___________________

[1] Matériaux Ingénierie et Sciences (INSA Lyon/CNRS/Université Lyon 1)

[2] Engineering Science Lyon – Tohoku research network (CNRS/INSA Lyon/ECL/Université Lyon 1)

[3] Les konbinis sont des commerces de proximité, au Japon.

[4] Le projet PYRAMID est un projet international de recherche collaborative (PRCI), qui réunit des laboratoires publics français (MATEIS, LVA, CEA) et japonais (IFS et GSE à l'Université de Tohoku, GSST à l'Université Gunma), une Unité Mixte Internationale (ELyTMaX),et le CRIEPI, fondation de recherche à but non lucratif, soutenue par l'industrie électrique japonaise.

[5] Laboratoire de vibration et acoustique (INSA Lyon)

[6] Du japonais 福島, Fukushima, littéralement 福 fuku, « bonheur, fortune », et 島, shima, « île », c’est-à-dire « île du bonheur ou de la fortune ».

Sciences & Société

Flinovia symposium : Flow induced noise and vibration

The aim of these three days is to present a state of the art as well as on-going researches on most issues and aspects of flow-induced vibration and noise.

flinovia is a group of researchers who focus their research activities on the structural excitation by turbulent flows, including turbulent boundary layers, ingested turbulence, free and impinging jets, and other turbulent shear layers. Structural response, including vibration, stress, as well as sound re-radiation are of particular interest.

The original idea is to group the persons working on these topics in a light format in order to give enough importance to the exchanges of ideas, to promote collaborations and suggest a high level of cross-fertilisation.

Around 30 renowned researchers are invited to present their work during a 30 minutes speech. After the conference the contributed papers will be published in a book edited by Springer as for the previous editions of FLINOVIA.

Informations complémentaires

- https://flinovia3.sciencesconf.org/

-

Amphithéatre Emilie du Châtelet - Bibliothèque Marie Curie de l'INSA-Lyon - Villeurbanne

Mots clés

Derniers évènements

Tous les évènements

Sciences & Société

Survishno

Surveillance, VISHNO (Vibration Shocks and Noise) and EVA (Experimental Vibration Analysis)

Survishno is a joint organization of the conferences Surveillance, VISHNO (Vibration Shocks and Noise) and EVA (Experimental Vibration Analysis), which aims at bringing together actors -- researchers, scientists and industry professionals -- in the fields of vibrations, structural dynamics, and health monitoring.

The conference will provide a forum for the most recent advances in these fields as well as a unique opportunity for interacting in a collegial atmosphere.

The scope of the conference gathers all topics of the former conferences Surveillance, VISHNO (Vibration Shocks and Noise) and EVA (Analyse Vibratoire Expérimentale), with common interest in good and bad vibrations…

Informations complémentaires

- https://survishno.sciencesconf.org/

-

INSA Lyon - Campus Lyon-Tech a Doua - Villeurbanne

Mots clés

Derniers évènements

Tous les évènements

Formation

Mastère Spécialisé ® : l'INSA Lyon formera dès 2019 au Contrôle Non Destructif

Trois bâtiments carrés blancs, sans fenêtres et aux murs excessivement épais. Adossés au bâtiment Saint-Exupéry du Campus de l’INSA Lyon, ces laboratoires de contrôle par rayons X sont surnommés les « blockhaus » par les enseignants-chercheurs et étudiants qui expérimentent quotidiennement. Aussi discrètes soient-elles, ces infrastructures sont une aubaine pour les spécialistes du Contrôle Non Destructif (CND). Tout comme l’ouverture du Mastère Spécialisé® qui ouvrira à la rentrée 2019 dans ce domaine.

Rencontre avec Philippe Duvauchelle, responsable de cette nouvelle formation et enseignant-chercheur au laboratoire LVA.

Le Contrôle Non Destructif : késako ?

Ensemble de techniques telles que l’imagerie par rayons X, le contrôle ultrasonore, l’émission acoustique, l’analyse par courants de Foucault, la thermographie infrarouge ou encore le ressuage et bien d’autres. Le CND est omniprésent dans notre société et également présent à chaque étape de la fabrication industrielle pour garantir qualité et fiabilité sans, comme son nom l’indique, détruire le produit.

« Les CND s’utilisent dans tous les domaines, précise Philippe Duvauchelle. Grâce aux différentes techniques de CND, on peut contrôler la qualité d’une soudure, d’une pièce de fonderie, d’un pneu, d’un ouvrage d’art ou d’une prothèse de hanche… On peut s’intéresser à la détection d’explosif dans des colis, voire contrôler des arbres sur pieds sans avoir à les découper ! »

Une formation rare et des compétences pourtant recherchées par les entreprises

Si beaucoup d’entreprises sont à la recherche d'ingénieurs spécialisés dans ce domaine, peu de formations en CND sont dispensées en France. L’ouverture d’un Mastère Spécialisé à l’INSA Lyon a pour objectif de combler les besoins des industries tout en inspirant une dynamique globale de recherche et de formation en CND avec la création d’une plateforme multitechniques à l’INSA.

« L’INSA est depuis longtemps un acteur reconnu dans le domaine des CND, c’est une thématique historique, ajoute Philippe Duvauchelle. Ce diplôme spécialisé vise à former des professionnels de haut niveau scientifique, futurs responsables et décideurs sur les sujets techniques du CND et nous avons imaginé cette formation en collaboration directe avec nos partenaires (EDF, St-Gobain, GE Measurement & control, Intercontrôle/Framatome, VINCI énergies) et INSAVALOR pour être au plus près de la réalité industrielle et économique en offrant de réelles opportunités à nos étudiants. »

Comment se déroule une année de Mastère Spécialisé® en CND

à l’INSA Lyon ?

Destiné à des jeunes diplômés ingénieurs, titulaires d’un bac +5 ou des candidats dont l’expérience professionnelle est significative, la formation prévoit des enseignements répartis en 5 modules soit 450 heures de cours dispensés d’octobre à février. Un stage en entreprise de 18 à 26 semaines et la rédaction d’un mémoire professionnel sont également au programme.

« Puisque c'est une année de spécialisation, nous n’exigeons pas de pré-requis en CND mais il est nécessaire de disposer d’une bonne culture scientifique et un minimum de langue anglaise. Cette formation permettra aux participants d’acquérir les compétences nécessaires à la mise en œuvre de méthodes de CND. Ils seront capables de choisir des orientations, valider des choix techniques, diriger une équipe de techniciens et d’ingénieurs et de gérer une activité en Contrôle Non Destructif grâce à des enseignements dispensés par des experts et des séminaires chez nos entreprises partenaires. Nous profiterons des installations du campus qui sont une véritable chance pour la formation et la recherche et nous permettent de proposer un grand nombre d’heures de travaux pratiques », conclut Philippe Duvauchelle.

- Plus d’informations : https://www.insa-lyon.fr/fr/formation/controle-non-destructif

Recherche

Centrales nucléaires : comment les démanteler en toute sécurité

Comment procéder au démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-Ichi en toute sécurité ? C’est la problématique qui a conduit à la naissance le 1er novembre 2017 du projet PYRAMID, d’envergure internationale. Il est porté par Philippe Guy, chercheur au Laboratoire Vibrations Acoustique de l’INSA Lyon.

« Le projet PYRAMID a pour but de créer un système de gestion du risque industriel, basé sur un dispositif innovant d’inspection non destructive des canalisations des circuits de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima, pour permettre son démantèlement en toute sécurité. En effet, la centrale est gravement endommagée et présente un haut risque de nouvel accident nucléaire, si son refroidissement n’est pas maintenu. Il faut être sûr que les canalisations vont tenir, et assurer le refroidissement pour pouvoir procéder à son démantèlement, en toute sécurité et sans polluer » explique Philippe Guy, qui devrait pouvoir visiter la centrale lors d’un prochain voyage au Japon en octobre prochain.

En attendant, il est aux manettes d’un projet ANR-PRCI de recherche collaborative qui réunit des laboratoires publics français et japonais, l’unité mixte internationale ELyTMaX, le CRIEPI, fondation de recherche à but non lucratif soutenue par l’industrie électrique japonaise. Ensemble, ils ont remporté un appel à projets lancé par l’Agence Nationale de la Recherche, qui leur permet de travailler sur cette problématique durant les 3 ans à venir.

Optimiser le processus d’inspection dans les tubes en acier corrodés

PYRAMID vise à développer de nouveaux outils de simulation et des techniques de contrôle non destructif à base de capteurs sans contact, de type EMAT, pour détecter et quantifier l’amincissement de parois dû à la corrosion induite par un flux chargé en débris dans les systèmes de tuyauterie. L’objectif final est de fournir un système de gestion des risques basé sur la prévision et la surveillance de l’amincissement de ces parois.

« Les modes et les taux de corrosion seront prédits par des simulations numériques mises en œuvre sur des structures réalistes telles que des coudes d’acier. Ces prédictions seront validées par des mesures électrochimiques sous coefficient de transfert massique contrôlé. Ce qu’il faut préciser, c’est l’utilisation de méthodes ultrasonores non destructives, qui seront conçues à l’aide de simulations numériques. PYRAMID permettra très certainement de conforter la place de leader mondial dans la simulation des contrôles non destructifs du code CIVA développé par le CEA-LIST. Nous devrons expérimenter et valider les résultats obtenus par ces simulations. » précise Philippe Guy.

Former pour transmettre

Dans le cadre de cette collaboration, des séjours croisés de chercheurs sont prévus, et des formations seront proposées dans le cadre d’écoles d’été sur les thématiques développés par le projet PYRAMID.

« Au-delà des publications attendues, nous allons chercher à mettre en place des formations d’ingénieurs et de chercheurs dans ce domaine, parce que le démantèlement de centrales nucléaires va devenir un problème mondial, majeur dans les années à venir. Au delà de l’application visée, dans le cadre de PYRAMID, les résultats pourront être utiles pour l’élaboration de systèmes d’évaluation du risque industriel lié à l’exploitation de tout système de tuyauteries soumis à la corrosion, qui doit être détectée, quantifiée et évaluée, comme c’est le cas dans les industries chimiques, pétrolières, de transport de matières corrosives » conclut Philippe Guy.

Les partenaires de PYRAMID

3 laboratoires publics français

- Laboratoire Vibrations Acoustique (LVA) de l’INSA Lyon

- Matériaux : Ingénierie et Science (MATEIS) de l’INSA Lyon

- CEA-LIST de Paris-Saclay, centre de recherches et d’innovation

1 unité mixte internationale

- ELyTMaX, localisée à l’Université de Tohoku et dirigée par Gaël Sebald, professeur de l’INSA

3 laboratoires publics japonais

- Institut of Fluid Science (IFS) de l’Université de Tohoku

- Graduate School of Engineering (GSE) de l’Université de Tohoku

- Graduate School of Science and Technology (GSST) de l’Université de GUNMA

1 institut de recherche

- CRIEPI

La réunion de lancement de PYRAMID a eu lieu le 9 mars 2018 à l’INSA Lyon,

à l’occasion de la venue de la délégation japonaise pour l’inauguration du laboratoire miroir d’ELyTMaX et du workshop ELyTGlobal.

Le projet PYRAMID évoqué ici s’inscrit dans un programme plus large de collaborations centrées sur l’anticipation des problèmes de corrosion susceptibles d’exister sur les installations de démantèlements mises en place sur le site Fukushima Daiichi.

Contrairement à la stratégie mise en place après la catastrophe de Tchernobyl, qui consistait à enfermer la centrale dans un sarcophage en béton, les japonais ont entrepris de démanteler la centrale composée de 4 réacteurs. Cette opération peut être déclinée en quatre étapes : 1) la décontamination, 2) le refroidissement du cœur des réacteurs, 3) le confinement des eaux souterraines et le contrôle de leur contamination, 4) les opérations de démantèlement proprement dite des installations, 5) enfin, le stockage des déchets.

Cette chaine d’opération est prévue pour une durée de 40 ans, ce qui impose des installations durables et fiables dans un environnement complexe à bien des égards.

Cette chaine d’opération est prévue pour une durée de 40 ans, ce qui impose des installations durables et fiables dans un environnement complexe à bien des égards.Si les japonais ont entrepris des mesures curatives de première urgence, leur démarche consiste dans le même temps à consulter les avis d’experts internationaux sur la question de la pérennisation de leurs installations sur le site, dédiées au démantèlement.

C’est ainsi qu’une première délégation de huit experts internationaux fut invitée par les représentants de l’Université du Tohoku et du Japan Atomic Energy Agency (JAEA) pour entreprendre une vaste réflexion sur la problématique de la corrosion. Quatre experts français de Chimie ParisTech, CEA et l’INSA Lyon (représenté par Bernard Normand-MATEIS UMR 5510 CNRS) accompagnés de 2 experts canadiens et 2 experts américains, ont été invités pour échanger sur les risques et la prévention de la corrosion sur le site de Fukushima Daiichi.

Au cours de conférences et d’ateliers, les différents types d’endommagement ont pu être abordés comme la corrosion sous irradiation, la corrosion-érosion, sous contrainte, pour donner un certain nombre de perspectives en matière de monitoring à l’instar de celles déclinées dans le programme PYRAMID, mais aussi en matière de scénarii d’endommagements pour mieux les anticiper. Enfin, une visite sur le site de la centrale a permis de se rendre compte de l’ampleur de la catastrophe et des efforts entrepris par nos collègues japonais.

S’il y a sept ans, nous avons tous été bouleversés par la terrible catastrophe naturelle qui s’est produite au large de Sendaï et la catastrophe industrielle qui en a résultée (la fusion de trois réacteurs de la centrale Fukushima Daiichi et l’explosion de l’enceinte de confinement du quatrième), cette période anniversaire du tremblement de terre de Sendaï et la concomitance de la visite de nos collègues japonais ne doit pas nous faire oublier combien nous sommes tous concernés par ce genre de catastrophe. C’est l’une des forces de l’INSA que de maintenir un haut niveau de recherche en corrosion en particulier et en Ingénierie en général pour pouvoir contribuer, même modestement, à l’accompagnement sur la durée de personne frappées aussi durement. C’est assurément une autre façon de porter nos valeurs d’ingénieurs ou chercheurs-citoyens.