Entreprises

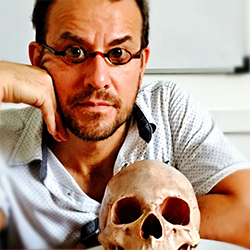

De Klaxit à BlaBlaCar : Julien Honnart, l’entrepreneur qui voulait relier les gens

Relier les gens : voici l’honorable point commun entre les télécommunications et le covoiturage, auquel Julien Honnart a consacré ses dix dernières années. Sortant de l’INSA Lyon, il créait Klaxit, startup spécialisée dans les trajets partagés domicile-travail. Onze ans après sa création, il revendait son entreprise à BlaBlaCar.

Aujourd’hui parrain de la filière Entreprendre@INSA, il souhaite faire désormais profiter ses cadets de son expérience. Anatomie d’un parcours d’entrepreneur, pavé de rencontres, d’apprentissage permanents, et de relations humaines.

Le feu créatif

L’informatique est un truc hérité de son père. Quand celui-ci lui lègue le premier ordinateur du foyer pour en acquérir le tout dernier modèle, c’est la révélation. Au début, Julien bricole, démonte, remonte l’appareil. De fil en aiguille, il découvre le potentiel créateur de l’informatique. Au lycée, il développe même avec un ami, le site internet de son établissement. « J’avais envie de créer, même si je n’étais pas forcément doué de mes dix doigts. L’informatique permet de fabriquer des choses que les gens utilisent pour résoudre des problèmes. Ça me faisait rêver », décrit-il.

Pourtant, celui qui a désormais vendu son entreprise à BlaBlaCar n’était pas le plus doué en maths. « Pour le bac S et poursuivre des études scientifiques : un vrai talon d'Achille ». Ainsi, il cravache pour obtenir la mention très bien. « J’ai toujours beaucoup bossé, sans réelles facilités pour être en tête de file. Cela m’a valu beaucoup de stress, notamment pour l’entrée à l’INSA Lyon ». Moins porté sur les aspects purement théoriques, néanmoins nécessaires aux études supérieures, il recherche l’expérimentation. Et le voyage à l’étranger, sa marotte de l’époque. Il suit ses deux premières années d’études d’ingénieur en double-diplôme, à Karlsruhe. « À ce moment-là, les Allemands sont plus en avance que nous sur deux aspects qui m’attirent particulièrement : la spécialisation dès la première année d’études d’ingé' et l’écologie ». Là-bas, il apprend le code et le langage Java. Il s’y rendra une seconde fois lors de sa scolarité, pour un stage à la Gazette de Berlin, un journal d’actualités fondé par des expatriés français. Au milieu de cette équipe de littéraires, le futur ingénieur sort du cadre. « Je suis surtout complètement inexpérimenté pour accomplir ma mission de remettre sur pied leur site internet ». Alors, dans la blancheur de l’hiver berlinois, il écume les ouvrages glanés à la bibliothèque du quartier ; un réflexe qu’il aura à maintes reprises lors de sa vie d’entrepreneur. Seul, il potasse l’épais livre pour apprendre ce qu’il ne sait pas encore.

Une première graine

Intégré au département Télécommunications en troisième année sur le campus de Villeurbanne, Julien Honnart se remémore le cours qui jettera les bases de Klaxit. « Ça s’appelait ‘projets innovants’, géré par Stéphane Frénot. Il nous fallait travailler en groupe autour d’un prototype et d’un business plan ». Un pur développement de projet entrepreneurial, le jargon en moins. Le début du Web 2.0, l’avènement des communautés et des réseaux sociaux font émerger nombre d’idées toutes aussi créatives que challengeantes. Dans l’émulation collective, le groupe dont fait partie Julien porte son intérêt sur l’automobile. « Pour moi, la voiture était un vieil objet et présentant un potentiel d’innovation en télécommunications assez faible. On voulait créer un boîtier pour relier le véhicule à internet, mais rien d’extraordinaire n’apparaissait ». La fulgurance arrive sans prévenir : « l’innovation était à trouver dans l’usage, et non dans la technologie elle-même ». Alors dans sa turne, de retour d’un brainstorming avec son groupe, l’étudiant liste les services qu’un tel boîtier pourrait rendre : entretien, diagnostic, assurance au kilomètre, écoconduite et déjà… La détection de la régularité des trajets pour favoriser le covoiturage. « Pour légitimer ce que nous faisions, nous avions contacté des alumni chez Renault. Les équipes R&D, qui travaillaient déjà sur le système R-Link, ont été piquées par notre idée de boîtier ». Au sortir du jury de présentation, l’un d’eux jette : « c’est une super idée. Il serait dommage d’arrêter ». L’entrepreneur se remémore : « À ce moment-là, il plante une graine très importante. »

Un stage dans la Silicon Valley

Comme une coïncidence déguisée, le premier semestre de sa cinquième année d’étude d’ingénieur mène Julien Honnart au cœur même de l’un des plus grands centres technologiques de la planète. Des prises de contact avec les quelques alumni insaliens établis aux États-Unis, aboutissent à un stage dans une petite entreprise de la Silicon Valley. L’ébullition et la créativité permanentes caractéristiques de la contrée font rêver le jeune étudiant. « On y parle de nouvelles innovations, partout et tout le temps ! »

L’entreprise d’accueil qui partage ses bureaux entre Grenoble et San Francisco, lui ouvre la porte d’un monde presque secret, réservé à l’élite technologique de l’époque. Armé d’un énième pavé de bibliothèque, il apprend un langage web en vogue avec lequel il codera la première version de Klaxit : Ruby on Rails. « Mes mentors, spécialistes des communautés du web et des réseaux sociaux, sont assez généreux. La vision du fondateur est très disruptive. Tout va très vite et je m’acclimate à ce monde. C’est une expérience intellectuelle incroyablement nourrissante ». Ainsi, l’idée du boîtier imaginé lors de ses cours fait son chemin. « Dans le métro, la moitié des gens avait un iPhone, le modèle 3G, le premier sur lequel on pouvait développer ses propres applications. À partir de là, je comprends : les Américains sont un peu en avance, mais notre boîtier, tout le monde l’aura dans la poche. Je rentre en France avec l’idée de développer une application mobile, et je candidate pour la Filière Ingénieur Entreprendre [désormais Filière Étudiant Entrepreneur]. »

Relier les gens : une mission de vie

Lorsque Julien Honnart revient sur les motivations à devenir un ingénieur en télécommunications, il évoque d’abord la complétude de la discipline, mais aussi le lien. « Les télécoms offrent une vision entière de la chaîne de l’information, de la production à sa transmission. Ce qui me motivait, c’était de comprendre comment on relie les gens, de bout en bout ». Un principe de base, commun au covoiturage. « Peut-être que c’est avant tout le potentiel de rencontre qui m’a attiré dans l’idée du covoiturage dont la promesse était : si l’unité de la rencontre est un trajet commun, cela permet de se mettre en relation avec des gens de tous horizons. »

Pourtant, l’entrepreneur expert de la mise en lien s’est souvent retrouvé seul, face à ses doutes. Lors du semestre à la FÉE, il s’entoure de camarades intéressés par le projet. L’idée originelle du boîtier de voiture devient une application de gestion des déplacements quotidiens : transports en commun, marche et alertes trafic. « Je suis à fond sur le sujet ; les autres un peu moins. Je n’ai jamais réussi à embarquer mes camarades avec moi, et cela transparaît au jury final. Plus qu’un regret, c’est que le projet ne marche pas ! » L’étudiant se retrouve, avec pour seules compagnonnes, des idées et une inextinguible soif d’entreprendre.

Pour autant, il ne baisse pas les bras. Diplômé ingénieur, il intègre HEC Entrepreneurs, peaufine son application de covoiturage avec une camarade de promo, qui s’éclipsera à la fin de l’année scolaire, et se lance « pour de vrai ». « Je dépose les statuts en 2012 et je code la première version du serveur de l’appli. Puis je recrute un stagiaire pour développer les deux applications mobiles. J’arrive à le recruter parce que je suis ingénieur. On s’enthousiasme sur un truc de geek : je parle la même langue et on se fait confiance ». La première version de l’application est publiée sur les stores. Elle permet aux 10 000 utilisateurs inscrits de s’organiser pour partager les frais de covoiturage. « Il y a peu d’utilisations et dans le même temps, Thomas, mon stagiaire, se fait débaucher par Google. J’essaie de m’associer avec lui, mais rien n’y fait. Je le comprends : à l’époque, il ne pouvait pas refuser pareille opportunité. Et je me retrouve à nouveau seul dans l’aventure. »

Dans le salon de sa coloc’ : les vrais débuts de Klaxit

L’application se concentre désormais sur les trajets domicile-travail. Submergé par les tâches commerciales et techniques, Julien part à la recherche d’un associé. « J’écume les forums, les évènements de matchmaking, et je rencontre Cyrille qui savait de quoi il parlait : il maîtrisait Ruby on Rails sur le bout des doigts ». Entre le salon de la colocation parisienne du jeune ingénieur-entrepreneur déguisée en bureau de fortune la journée et la vieille voiture du grand-père pour assurer les rendez-vous commerciaux, Klaxit ressemble de plus en plus à une petite entreprise. « On gagne quelques concours, on est soutenus par un fonds d’investissement, on est rentable et l’équipe grossit ! ». Jusqu’au succès commercial qui ferait presque oublier toutes les portes jusqu’alors claquées au nez. « On avait signé la moitié des boîtes du CAC40. Mais au milieu de notre bureau, l’écran qui comptabilisait les trajets réalisés ne dépassait pas les 300 déplacements par mois. C’était décevant : on voulait avoir de l’impact concret, et notre mission n’avait jamais été d’être un outil de greenwashing. »

Le lobbying : l’autre face de l’entrepreneuriat

Pour faire avancer la mission de Klaxit, s’ensuit alors un long travail avec les collectivités publiques. « Le covoiturage domicile-travail est particulièrement intéressant pour les zones périurbaines à faible densité et les collectivités se montraient réceptives à l’idée. Il a fallu plus de 2 ans pour faire évoluer la réglementation qui n’était pas de notre côté, et permettre de subventionner le covoiturage ». Il faut dire que l’entrepreneur est là au bon moment : dans les couloirs du ministère des Transports se dessinaient les contours de la Loi d’Orientation des Mobilité, la LOM. Conscient de la nécessité de faire avancer l’idée du covoiturage dans le débat public, Julien Honnart devient un interlocuteur privilégié, notamment lors des Assises des Mobilités, organisées par Élisabeth Borne alors ministre des Transports.

L’idée du covoiturage est bonne et facile. « Naturellement, nous n’étions pas seuls sur le marché. Nous avions même une vingtaine de concurrents ». En 2017, un concurrent frontal sort de terre : BlaBlaLines devenu BlaBlaCar Daily. Klaxit tient la barre, rachetant en 2019 iDVROOM, filiale de covoiturage de la SNCF et gagnant le premier marché public d’envergure sur le covoiturage à Nantes. « À partir de là, je me dis qu’on va peut-être faire quelque chose de notre boîte ». Et puis, naturellement, le géant français du covoiturage propose le rachat. Après plusieurs années de négociations, les 70 salariés de Klaxit intègrent BlaBlaCar début 2023. Klaxit devient BlaBlaCar Daily, l’application de covoiturage courte distance de BlaBlaCar. « Ils avaient ce qu’il nous manquait : la notoriété de marque et une énorme communauté d’utilisateurs. Nous avions de notre côté les clients entreprises et collectivités, ainsi que les équipes pour les gérer ». Après une courte transition de 9 mois au sein de BlaBlaCar Daily, Julien Honnart rend son badge et son ordinateur, l’esprit léger. Lui qui n’avait jamais goûté à cette liberté depuis ses études d’ingénieur. « Il y a trois raisons pour lesquelles je suis heureux de cette suite de l’histoire : BlaBlaCar va accélérer la mission que Klaxit poursuivait et la fusion a offert de nouvelles opportunités à l’équipe. Enfin, j’ai retrouvé une vie personnelle. Les dernières années ont été difficiles, avec une concurrence féroce, même après le rachat. Mon pot de départ n’a pas été triste. Je suis parti avec une énergie folle et une reconnaissance tellement grande qu’elle m’a tenue pendant longtemps. C’est le plus beau cadeau que mes équipes pouvaient me faire. »

Partager son expérience : le parrain d’Entreprendre@INSA

Sur son parcours, Julien Honnart reconnaît avec gratitude toutes les incitations à poursuivre vers l’entrepreneuriat. Du cours de Stéphane Frénot, à l’ingénieur de Renault en passant par ses mentors américains et son passage à HEC Entrepreneurs, ces encouragements ont participé à faire éclore ses ambitions ; un rôle qu’il souhaite jouer auprès de la génération suivante.

« À la fin de la transition chez BlaBlaCar, je ne suis pas parti en voyage six mois et je n’ai pas rejoint de nouveau projet entrepreneurial. J’ai repris contact avec l’écosystème entrepreneurial. Mon engagement principal aujourd’hui, c’est le give back : j’interviens à HEC Entrepreneurs et à l’INSA pour planter ces graines à mon tour ».

Parrain de la promotion 2024-2025 d’Entreprendre@INSA, Julien Honnart accompagne la promotion de futurs entrepreneurs insaliens. « Je vois de plus en plus d’ingénieurs qui veulent avoir de l’impact, qui sont très sensibles à l’écologie et aux problèmes de société. Ils ne veulent pas se contenter de faire de la technique. Je suis convaincu qu’il est plus facile de se lancer dans l’entrepreneuriat en sortie d’études, sans attaches ni peur de perdre. Alors oui, c’est un truc obsessionnel qui a un impact dans la vie personnelle, mais plus tard, la créativité diminue. Et puis, quand on est jeune, on ne passe jamais pour un idiot, car on est jeune ! C’est une aventure intense et une école de la vie incomparable. Enfin, soyons honnêtes, les ingénieurs n’auront jamais de problèmes d’employabilité. Si nous, qui sommes privilégiés, ne prenons pas des risques pour faire avancer le monde dans le bon sens, qui en prendra ? »

« Évènement en l’honneur des partenaires d’Entreprendre@INSA »

Le vendredi 14 mars, Entreprendre @INSA conviait ses partenaires privilégiés pour célébrer les étroites collaborations avec l’ensemble de l’écosystème entrepreneuriat-innovation du territoire. L’évènement a ainsi réuni autour des étudiants-entrepreneurs et des équipes pédagogiques : Julien Honnart, parrain 2025 d'Entreprendre @INSA, l’école IRIIG, le H7, le Centre de l’Entrepreneuriat de la ComUE (CELSE), La Fabrique de l’Innovation et le cabinet KESTIO, mettant en lumière la richesse et la complémentarité de chacun.

« À l'INSA Lyon, il nous apparaît comme fondamental de travailler fortement et étroitement en écosystème, notamment sur les sujets liés à l'entrepreneuriat. C'est bien évidemment important pour nos étudiants et porteurs de projet afin qu'ils puissent bénéficier de toutes les ressources possibles pour propulser leurs projets, où qu'elles se trouvent, mais c'est aussi très important pour notre territoire, afin qu'il puisse être visible, puissant, et en capacité de concurrencer d'autres écosystèmes, comme celui de Paris », a déclaré Charly Jucquin, directeur du développement adjoint, en charge de l’entrepreneuriat.

« À l'INSA Lyon, il nous apparaît comme fondamental de travailler fortement et étroitement en écosystème, notamment sur les sujets liés à l'entrepreneuriat. C'est bien évidemment important pour nos étudiants et porteurs de projet afin qu'ils puissent bénéficier de toutes les ressources possibles pour propulser leurs projets, où qu'elles se trouvent, mais c'est aussi très important pour notre territoire, afin qu'il puisse être visible, puissant, et en capacité de concurrencer d'autres écosystèmes, comme celui de Paris », a déclaré Charly Jucquin, directeur du développement adjoint, en charge de l’entrepreneuriat.

Formation

Satellites de télécommunications et cybersécurité : un élève-ingénieur de l’INSA Lyon au CNES

Dans l’espace gravitent une multitude d’objets. Parmi eux, des satellites de télécommunications, placés en orbite autour de la terre, jouent le rôle de messagers, fournissant entre autres, services Internet, téléphonie, télévision et assistance à la sécurité civile et à la Défense. Parmi les menaces de cybersécurité guettant les satcoms, l’interception de données est reine. En 2020, un doctorant d’Oxford démontrait lors de la Black Hat Conf aux États-Unis qu’il était parvenu à intercepter les données de dix-huit satellites à l’aide d’un équipement bon marché. Cette expérience soulignait déjà la nécessité d’un renforcement urgent de mesures de cybersécurité, dans un secteur en pleine expansion.

Nicolas Lepotier, étudiant au département télécommunications, est en alternance au Centre National d’Études Spatiales. Co-auteur du livre « La cybersécurité de zéro » et passionné par le sujet, il brosse un portrait des enjeux liés à la cybersécurité et aux satellites de télécommunications.

C’est une affaire qui avait finalement causé peu de bruit dans les médias français, mais qui avait suscité autant l’admiration que le trouble chez les spécialistes des satcoms : en août 2020, James Pavur, jeune étudiant américain d’Oxford, avait démontré la vulnérabilité d’une quinzaine de satellites à haute orbite. À l’aide d’une antenne parabolique et d’un tuner satellite DVB-S achetés pour moins de 300 dollars en ligne, le jeune White hat1, montrait comment il était possible d’intercepter du trafic non-chiffré échangé par satellite, en temps réel. « En interceptant certains des flux de ces satellites qui transitaient des informations non-sécurisées vers un fournisseur d’accès à internet, il a réussi à récupérer des données envoyées à des internautes, mais aussi à des avions et des bateaux. Cela a rappelé l’importance de renforcer les mesures de sécurité, et la marge de progression dans le domaine de la sécurité des télécoms par satellite », explique Nicolas Lepotier, élève-ingénieur au département télécommunications de l’INSA Lyon et passionné de cybersécurité.

Les satellites de télécommunications : kesako ?

Placé dans l’espace pour répondre à des besoins de communication, un satellite de télécommunications relaie des signaux diffusés par des stations émettrices, vers des stations réceptrices. Apparue dans les années 1960, cette technologie a d’abord été développée pour transporter des communications téléphoniques et télévisuelles sur de grandes distances, pour ensuite être étendue à la télévision et à internet. « La plupart du temps, nous communiquons grâce à des réseaux présents sur Terre. Par exemple, notre téléphone transmet nos appels, sms et data par réseau cellulaire à des antennes, qui relaient le trafic au destinataire. Nos box internet sont aussi reliées grâce à la fibre optique ou l’ADSL, des réseaux terrestres très vastes. Cependant, toutes ces infrastructures ne sont pas toujours suffisantes pour assurer la communication. Certaines zones ne sont pas équipées, ou ces infrastructures peuvent être endommagées lors de catastrophes naturelles par exemple. Les télécommunications par satellite pallient ce vide ; et sont souvent utilisées par les services de sûreté comme les pompiers par exemple », introduit Nicolas Lepotier.

Illustration du satellite de télécommunications Telecom 1, premier satellite de télécommunications multi-mission associant missions civiles militaires. (©CNES/DUCROS David 2023)

Le « New Space » a rebattu les cartes du monde des satcoms

Parmi les constellations de satellites qui ont fait beaucoup parler d’elles ces dernières années : Starlink, le fournisseur d’accès par satellite de Space X, dont l’explosion du nombre d’appareils en orbite basse soulève encore de nombreuses questions en matière de pollution spatiale, de souveraineté nationale, de réglementation et de sécurité dans plusieurs pays du globe. Cette technologie semble apparaître, dans l’histoire de l’exploitation spatiale, comme une ultime illustration des limites du New Space, un terme désignant les nouvelles formes d’économie liées à l’espace. « Depuis le début des années 2000, le monde du spatial s’est libéralisé. Au lieu d’avoir une agence nationale qui concentre les savoir-faire et expertises, on a ouvert la possibilité aux entreprises de proposer leurs services », explique l’étudiant en alternance au Centre National des Études Spatiales (CNES). « En France par exemple, le CNES a désormais un rôle fédérateur des entreprises du spatial, et est chargé d’élaborer et proposer au gouvernement français un programme spatial national. En résumé, il s’agit d’un rôle de maîtrise d’ouvrage, de régulateur et de financeur pour développer l’industrie du spatial, plutôt qu’un cavalier seul assurant tout en interne. »

Ce nouvel espace économique a ainsi segmenté le monde du spatial et celui des satellites de télécommunications. Constructeurs, opérateurs, orbites… Ce monde, pas toujours lisible pour les entreprises et institutions utilisatrices, est au cœur du domaine de compétence de CESARS, le centre d'expertise et de support pour les usages en télécommunications par satellite, créé par le CNES. « Notre rôle est d'accompagner les entreprises, les chercheurs et les entités publiques qui souhaitent découvrir le domaine et tester leurs solutions sur nos infrastructures », ajoute l’étudiant de l’INSA Lyon en alternance dans ce même centre.

Les satcoms : des objets dont il faut garantir la sécurité

Également co-auteur du livre « La cybersécurité de zéro », Nicolas Lepotier participe à améliorer la sécurité des échanges pour pallier les écoutes pirates sur les communications par satellite. « Il y a des informations plus sensibles que d’autres qui transitent, mais dans certains cas, comme pour les communications militaires, cela peut avoir des conséquences très graves. Parmi les mesures de sécurité prometteuses, il y a le VPN, qui masque et chiffre les informations ». Car le principal enjeu de sécurité des satcoms réside dans l’interception de données. Si Nicolas ne travaille pas spécifiquement sur l’aspect offensif de la sécurité, il expose : « il est reconnu que certains pays perturbent parfois les satellites d’autres pays pour les étudier ou les brouiller, mais l’écoute est le plus gros enjeu en matière de cybersécurité des satcoms. »

Comme pour un réseau terrestre, des « paquets » d’information transitent entre la station émettrice, le satellite et la station réceptrice. Le VPN, pour « virtual private network » (ou réseau privé virtuel en français), sécurise les informations en les chiffrant. Sans clé de déchiffrement, celles-ci sont rendues impossibles à lire. « En revanche, du fait de ses propriétés physiques, un lien satellite n’a pas une bande passante très grande et ne permet pas autant de liberté qu’un lien terrestre. Ainsi, le VPN ajoute des bits supplémentaires, ce qui peut engendrer une saturation, et donc réduire la rapidité avec laquelle les informations sont relayées. Actuellement, nous cherchons l’équilibre entre la sécurité et la rapidité du lien, notamment en explorant des systèmes de PEP2 », décrit l’alternant en optimisation, sécurisation, accélération et hybridation.

L’autre mission de Nicolas au CESARS : la médiation technique

À l’arrière du camion baptisé « Victor », une table en forme de U, des écrans et des antennes. L’outil de médiation roulant est une vitrine pour le centre d'expertise et de support pour les usages en télécommunications par satellite du CNES. « C’est un outil de démonstration assez convaincant lorsqu’il s’agit de mimer des situations de gestion de crises via des télécommunications par satellites. Nous le présentons régulièrement aux pompiers et au SAMU, dont les besoins de terrain font souvent appel aux satcoms, spécifiquement en cas de crise ou de zone blanche. On m’a proposé de travailler à l’amélioration de cet outil de médiation ; je suis notamment chargé de trouver un routeur, permettant la répartition du trafic entre la 4G et le lien satellite, ajoutant de l’intelligence réseau ».

Le camion Victor permet de faire de la médiation auprès des jeunes publics ou des pompiers dont les besoins font régulièrement appel aux satcoms. / Crédits : CNES/OLLIER Alexandre, 2022

En 2021, le marché des télécommunications par satellite représentait 9026 millions d’euros et offre un potentiel de croissance très élevé, spécialement en raison du développement de l’Internet des Objets (IoT), et de la 5G NTN3.

À l’échelle Européenne et dans le cadre de la transition numérique, les États membres s’apprêtent à se doter de leur propre réseau internet par satellite, souverain et plus sécurisé. Le programme IRIS2 pour « Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite4 » sera le premier réseau de satellites multi-orbitaux souverain en Europe. Cette constellation, constituée d’environ 300 satellites, devrait voir le jour en 2030.

[1] Les White hat désignent les « hackers éthiques », qui décident de mettre leurs expertises en sécurité informatique pour trouver les vulnérabilités et améliorer la sécurité des systèmes d’information.

[2] Performance Enhancing Proxy.

[3] Les réseaux non terrestres (NTN) sont des systèmes de communication sans fil qui fonctionnent au-dessus de la surface de la Terre, impliquant des satellites en orbite.

[4] Infrastructure de Résilience et d'Interconnexion Sécurisée par Satellite.

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Alix JEANNEROT

Uplink Resource Allocation Methods for Next-Generation Wireless Networks

Doctorant : Alix JEANNEROT

Laboratoire INSA : CITI

École doctorale : ED160 : EEA (Electronique, Electrotechnique, Automatique)

Face à la diversité des besoins en communication des réseaux 5G et 6G, l'allocation des ressources disponibles est considérée comme un élément clé pour augmenter la densité de dispositifs, leur débit ou la fiabilité des communications. Dans les réseaux de communication de type machine, des travaux récents ont proposé d'adapter l'allocation des ressources temporelles en fonction du processus sous-jacent qui régit l'activité des dispositifs. Cette thèse se concentre tout d'abord sur l'étude de l'impact d'une connaissance imparfaite de ce processus, et propose des méthodes pour atténuer le biais induit par les connaissances erronées. Ensuite, un algorithme permettant d'optimiser conjointement l'allocation des ressources temporelles et la puissance de transmission des dispositifs est proposé. L'algorithme permet aux dispositifs ayant une forte probabilité de transmettre sur les mêmes ressources de le faire avec une diversité de puissance suffisante pour assurer qu’ils soient décodables par la station de base. Enfin, dans les réseaux ayant un objectif de haut débit, nous proposons d'optimiser conjointement la puissance, les ressources fréquentielles ainsi que le nombre de couches utilisées par les dispositifs. Notre étude par simulations montre que notre optimisation conjointe est significativement plus performante que les méthodes utilisées actuellement en 5G pour lesquelles ces paramètres sont calculés indépendamment les uns des autres.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Ouest, Bâtiment des Humanités, INSA-Lyon (Villeurbanne)

Derniers évènements

32e édition du festival Un Doua de Jazz

Du 01 au 11 oct

Entreprises

« J’évitais les projets liés au handicap par peur d’être stigmatisé, mais j’avais une valeur ajoutée sur l'accessibilité numérique »

Diplômé du département informatique en 1988, Olivier Ducruix a mené une carrière d’ingénieur déterminé. Atteint d’une maladie rétinienne dégénérative, il conclut sa dernière année d’études à l’INSA Lyon, loupe en main et oreille attentive. Rapidement, il intègre France Télécom, dans une ère où l’accessibilité aux personnes en situation de handicap n’en est qu’à ses balbutiements. Qu’importe : il n’a jamais douté de sa capacité à contribuer à la valeur d’une entreprise malgré sa malvoyance. Aujourd’hui, ce passionné de voile est membre de l’équipe de France de paravoile, et aussi champion du monde en double. De cette passion, est née SARA, une application qui ouvre désormais la voie à l’indépendance des navigateurs malvoyants. Olivier Ducruix raconte son parcours.

Entré à l’INSA Lyon en 1983, vous avez effectué vos cinq années d’études d’ingénieur avec un trouble de la vision dégénérescent. Comment s’adaptait-on à la fin des années 1980 pour suivre une formation d’ingénieur avec un handicap visuel ?

J'ai passé cinq années extraordinaires à étudier, avec beaucoup de plaisir ! Cette déficience visuelle, due à une maladie de la rétine, a été détectée dès la maternelle, donc j’avais déjà développé une certaine capacité d’adaptation. J'ai eu la chance d'évoluer dans un environnement hyper sympa où, malgré l'absence de dispositifs formels à cette époque, il y avait beaucoup de bienveillance et une vraie écoute de la part des professeurs. Ils faisaient attention à moi et adaptaient leur approche, ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai terminé mes études avec l'aide d'une loupe et des photocopies A3, je prenais mes cours à l'oreille et comptais aussi sur mes amis pour me fournir des notes. Plus tard, quand l’ordinateur a commencé à se démocratiser, j’ai utilisé des outils de synthèse vocale et des logiciels de zoom qui facilitaient la prise de notes au clavier. En clair : avec un peu d’aide de la part de l’entourage et de la volonté, on s’adapte ! J’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur en 1988.

Vous menez toute votre carrière au sein de France Télécom, aujourd’hui Orange. Des postes techniques, au management, c’est finalement une loi et l’avènement du web qui créeront un poste né pour vous : vous devenez Directeur du Centre de Compétences en Accessibilité Numérique au sein de la société française de télécommunications.

Effectivement, j'ai commencé comme chef de projet, puis je suis devenu responsable réseau, architecte technique, puis responsable de département et directeur de projets transverses. Les postes techniques devenant de plus en plus difficiles sans la vue, j’ai rapidement pris des responsabilités, en manageant des équipes. Il y a des choses que l’on met de côté à cause du handicap, mais il y a aussi beaucoup de choses que l’on développe. Par exemple, puisque j’utilise mon oreille depuis tout petit, mon handicap devient un avantage aussi bien sur ma capacité à mémoriser, qu’à sentir la tempête se préparer à l’approche d’une réunion houleuse ! En 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances1 ouvre un nouveau champ : celui de l’accessibilité numérique. Les technologies et l'avènement du web offraient des opportunités incroyables pour rendre les outils plus accessibles. Pendant longtemps, je ne voulais pas être stigmatisé et je crois que j’évitais de travailler directement sur des projets liés au handicap. Mais j'ai compris que je pouvais apporter une réelle valeur ajoutée dans ce domaine. J'ai eu carte blanche pour développer des solutions techniques adaptées.

Le blind sailing est une discipline de voile destinée aux personnes aveugles © Jean-Louis Duzert

En matière de solutions techniques adaptées, la dernière en date est SARA, pour Sail and Race Audioguide, car plus qu’un ingénieur, vous êtes aussi champion du monde de paravoile en double. Comment est née SARA Navigation ?

J'ai découvert la voile grâce à des amis étudiants de l'INSA lors d'un week-end à Marseille, et j'ai immédiatement adoré. En 2009, j'ai rencontré Mathieu Simonet, président de l'association Orion lors d’un stage. Il avait développé des outils dans le cadre de sa thèse sur la problématique de la voile adaptée. En repartant de ce stage, j’étais un autre marin ! Lui avait développé un prototype sur PC qui permettait de naviguer avec davantage d’autonomie grâce aux informations fournies automatiquement, par un système d’annonces vocales. J’ai proposé à mon entreprise d’entamer ce projet en mécénat de compétences pour les dernières années de ma carrière. L’enjeu était de miniaturer cette application pour qu’elle tienne dans la poche des marins déficients visuels. Grâce au système GPS du téléphone et à une synthèse vocale, SARA donne des indications sur le cap du bateau, la vitesse ou le point de route à atteindre. Nous avons aussi développé une ceinture vibrante, avec Marine Clogenson, également ingénieure passionnée de voile, une sorte de girouette tactile, qui permet de ressentir la direction du vent par des vibrations. Désormais, j’emploie beaucoup de mon temps à promouvoir la voile pour les personnes déficientes visuelles, notamment avec le projet « Cécivoile », en lien avec l’UNADEV, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels. Ces initiatives ont offert à de nombreux marins aveugles une liberté et une joie de naviguer qu'ils pensaient ne jamais pouvoir expérimenter et j’en suis très heureux.

Olivier Ducruix est champion du monde de Paravoile © : World Sailing

Et puis vous avez une autre passion : la musique.

Tout à fait ! J’aime écrire des textes et j’ai déjà enregistré trois albums. D’ailleurs, je m’y remets avec ma fille, ingénieure INSA et chanteuse, elle aussi. Son mini-album s’appelle « Rédemption ». Pour ma part, je viens de sortir un single qui s’appelle « un vent de liberté », dans laquelle j’exprime la sensation de bonheur et de liberté que peut provoquer une sortie en mer pour un malvoyant. On a tendance à l’oublier, mais sans vision ou avec une vision déficiente, la mobilité sur Terre est réduite. La cécité est une embûche pour se déplacer dans l’espace, alors que sur un bateau, on est un peu comme des oiseaux, sans entraves. C’est un sentiment qui est partagé par beaucoup de pratiquants, si bien que cette chanson a été choisie comme hymne du prochain championnat du monde de blind sailing qui aura lieu sur le lac Léman (Sciez), fin juin. C’est une jolie récompense !

[1] La loi du 2005-102 du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » fixe le principe d'une accessibilité généralisée, intégrant tous les handicaps, qu'ils soient d'ordre physique, visuel, auditif ou mental.

Formation

Élèves-ingénieurs, ils créent un outil pour aider les PME à réduire leur impact environnemental lié au numérique

Allonger la durée de vie des équipements, réparer plutôt que racheter, adopter une politique d’achat responsable : les solutions à disposition des entreprises pour maîtriser leurs impacts liés à leur parc numérique existent. Si les grandes entreprises s’y attellent dans le cadre de démarches RSE1, les plus petites comme les PME peinent encore à prendre le virage, faute de moyens et parfois de prise de conscience. Bien souvent, l’étape essentielle de mesure s'avère laborieuse et rend difficile la mise en place de mesures efficaces.

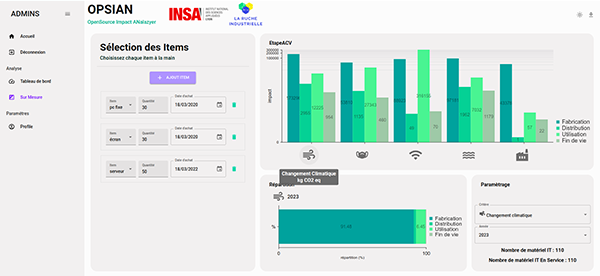

Maxime Herry et Arthur-Mustapha Farwati, élèves-ingénieurs en 4e année de télécommunications, ont développé OPSIAN, un analyseur d’impact des Technologies de l’Information (IT). Open source2, le logiciel a pour but de sensibiliser le plus grand nombre d’organisations, les outiller et les pousser à agir pour réduire leur impact écologique en matière de numérique.

Un analyseur d’impact IT

Face aux conséquences écologiques non-négligeables induites par le numérique et une règlementation évolutive, les petites et moyennes entreprises ont souvent des difficultés à calculer l’impact de leur parc informatique. « La plupart des solutions existantes d’analyse sont des logiciels développés en interne au sein des grandes entreprises et qui restent inabordables pour des PME. Pour pousser ces petites et moyennes entreprises à agir pour réduire leur impact écologique en matière de numérique, nous avons développé ‘OPSIAN’, un analyseur d’impact IT open source », expliquent Maxime Herry et Arthur-Mustapha Farwati, élèves-ingénieurs au département télécommunications de l’INSA Lyon.

OPSIAN permet à l’utilisateur de prendre conscience de l’impact de son équipement,

de sa fabrication à sa fin de vie en passant par sa distribution et son usage.

L e projet, qui s’inscrit dans le cadre d’un module pédagogique intitulé « SPOC - Sustainable Proof Of Concept3 », répond à un appel d’offres émis par La Ruche Industrielle, un collectif d’entreprises et d’écoles du bassin lyonnais. « Il y avait le constat suivant : pour une PME, l’un des coûts écologiques les plus compliqués à quantifier est le numérique. Il n’existe pas encore d’étude à grande échelle des impacts de l’usage, ni d’outil qui contiennent ces informations. Notre ambition a été de créer un outil qui soit autant dédié à l’analyse qu’à la sensibilisation des entreprises et du grand public. Ainsi, il permet à l’utilisateur de prendre conscience de l’impact de son équipement, par exemple un ordinateur, sur divers critères comme le changement climatique, l’émission de particules fines ou encore l’acidification des océans », indique Maxime Herry.

e projet, qui s’inscrit dans le cadre d’un module pédagogique intitulé « SPOC - Sustainable Proof Of Concept3 », répond à un appel d’offres émis par La Ruche Industrielle, un collectif d’entreprises et d’écoles du bassin lyonnais. « Il y avait le constat suivant : pour une PME, l’un des coûts écologiques les plus compliqués à quantifier est le numérique. Il n’existe pas encore d’étude à grande échelle des impacts de l’usage, ni d’outil qui contiennent ces informations. Notre ambition a été de créer un outil qui soit autant dédié à l’analyse qu’à la sensibilisation des entreprises et du grand public. Ainsi, il permet à l’utilisateur de prendre conscience de l’impact de son équipement, par exemple un ordinateur, sur divers critères comme le changement climatique, l’émission de particules fines ou encore l’acidification des océans », indique Maxime Herry.

Mesurer l’impact : une tâche pas si facile

À partir d’une interface minimaliste, les directions de services informatiques des PME peuvent ainsi obtenir des chiffres concrets quant à leur parc informatique et numérique. Émissions de radiations ionisantes, usage des ressources, impact carbone, changement climatique, particules fines et contribution à l’acidification des océans : six critères sont ainsi passés au crible pour générer vingt valeurs qualifiant l’impact. « Dans la majorité des cas, évaluer l’impact de la fabrication d’un équipement numérique est plutôt difficile, car les constructeurs ne sont pas astreints à communiquer toutes ces données aux consommateurs. Si c’est le cas, elles ne sont pas assez précises ou ne couvrent pas tous les critères. Ainsi, afin de disposer de données  fiables, nous sommes contraints à attendre que des tests soient conduits par des organismes de référence pour l’usage et à se baser sur des modèles issus d’études pour la fabrication, la distribution et la fin de vie. Actuellement, nous utilisons les données du modèle NumEcoEval, un référentiel reconnu et supervisé par la Mission interministérielle du numérique responsable. Pour ces raisons, les résultats donnés par OPSIAN sont basés sur des modèles d’approximation. Mais la grande majorité du temps, cela se rapproche de la réalité. Mesurer, sensibiliser, préconiser et suivre sont les quatre missions d’OPSIAN », ajoute Arthur-Mustapha Farwati.

fiables, nous sommes contraints à attendre que des tests soient conduits par des organismes de référence pour l’usage et à se baser sur des modèles issus d’études pour la fabrication, la distribution et la fin de vie. Actuellement, nous utilisons les données du modèle NumEcoEval, un référentiel reconnu et supervisé par la Mission interministérielle du numérique responsable. Pour ces raisons, les résultats donnés par OPSIAN sont basés sur des modèles d’approximation. Mais la grande majorité du temps, cela se rapproche de la réalité. Mesurer, sensibiliser, préconiser et suivre sont les quatre missions d’OPSIAN », ajoute Arthur-Mustapha Farwati.

Améliorations et perspectives

Déjà disponible et en phase d’amélioration, OPSIAN se veut être ergonomique, accessible et transparent. Le duo d'étudiants en télécommunications présentera bientôt l’outil à leur commanditaire, la Ruche Industrielle, mais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « Nous souhaiterions proposer une application professionnelle pour permettre aux entreprises de disposer d’un véritable outil d’aide à la décision. Il nous faudra très certainement travailler plus précisément aux données d’impact de la fabrication à la fin de vie des équipements dont nous parlions plus haut. Nous allons également y intégrer un moteur d’intelligence artificielle pour que la plateforme puisse prendre en compte les nouveaux modèles récemment sortis sur le marché. La DSI de l’INSA Lyon sera notre bêta testeur et nous espérons qu’OPSIAN sera rapidement utile à de nombreux services informatiques des petites et moyennes entreprises. »

[1] Responsabilité sociétale des entreprises

[2] Logiciel dont le code source est librement accessible, modifiable et redistribuable

[2] Preuve de concept durable

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Solohaja RABENJAMINA

Gestion de la Mobilité Urbaine et dans le Réseau Mobile à partir de Données de Téléphonie

Doctorant : Solohaja RABENJAMINA

Laboratoire INSA : CITI

Ecole doctorale : ED512 : Infomaths

Au cours de la dernière décennie, l'utilisation croissante des smartphones a entraîné une augmentation significative du volume de données échangées via les réseaux mobiles des opérateurs téléphoniques. Chaque nouvelle génération de réseau mobile génère davantage de données que la précédente. D'ici à 2027, on estime que 289 EB de données seront échangées par mois, dont 62% proviendront du réseau mobile 5G.

Cette disponibilité massive de données a ouvert de nouvelles perspectives de recherche, notamment dans l'étude de la mobilité. Les données mobiles permettent des études sur une population plus vaste et des zones géographiques étendues.

Dans cette thèse, nous démontrons que les événements décrits dans les données mobiles peuvent être retrouvés dans d'autres sources de données. En comparant les données mobiles avec des capteurs de détection de présence humaine, nous constatons une corrélation satisfaisante. Cependant, certains événements, tels que la synchronisation des pics de présence ou la fin de l'activité en fin de journée, ont une similarité moindre.

Nous utilisons également les données mobiles pour étudier l'impact des confinements imposés par le gouvernement français sur l'utilisation du sol à Paris. Nos résultats montrent que le premier confinement a eu un impact radical sur les habitudes de déplacement et l'utilisation du sol, tandis que les deuxième et troisième confinements ont eu un impact moindre.

Enfin, nous exploitons ces données pour la reconfiguration du réseau mobile dans la gestion de la micro mobilité des utilisateurs, appelée handover. Les eNodeB, composants du réseau d'accès, peuvent avoir différents profils et catégories. En distinguant les utilisateurs mobiles des utilisateurs statiques, nous économisons des ressources en reconfigurant le réseau. La reconfiguration dynamique du réseau, en utilisant différents profils d'eNodeB, permet également d'économiser les ressources utilisées par les utilisateurs mobiles.

Informations complémentaires

-

Amphithéatre Chappe - Bâtiment Hedy Lamarr - Villeurbanne

Derniers évènements

32e édition du festival Un Doua de Jazz

Du 01 au 11 oct

Entreprises

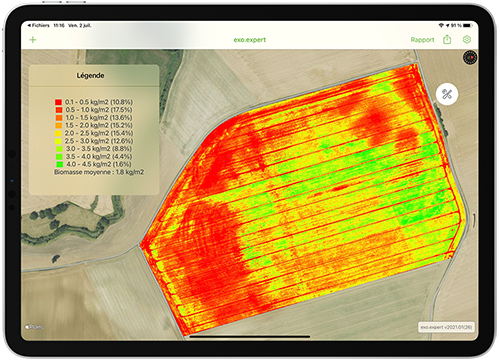

« Une juste dose de technologie en agriculture peut aider à préserver les sols »

Optimiser des parcelles agricoles en les cartographiant grâce à un drone, c’est l’idée de trois diplômés du département télécommunications de l’INSA Lyon. Si l’école a peut-être été le point de départ de leur histoire, c’est lorsqu’ils se sont retrouvés salariés au sein de la même entreprise que Jingmin Guan (TC 2018), Timothée Craig (TC 2019) et Kaloyan Veseliov (TC 2020) ont échafaudé leur solution. Aujourd’hui rejoint par Alan Usseglio Viretta, ingénieur agricole (Agrosup Dijon), c’est à force de visites d’exploitations et au gré de rencontres, qu’ils ont décidé d’agir contre le gâchis de fertilisant azoté avec un objectif : apporter la bonne dose d’engrais, au bon endroit sur chaque parcelle afin d’éviter les impacts de la surconsommation sur l’environnement, la biodiversité et le bilan comptable des producteurs.

D’abord concrétisé grâce au soutien de la cellule innovation de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, le projet des trois ingénieurs est devenu le deuxième spin-off de la compagnie d’assurance. Depuis leurs nouveaux bureaux basés à Écully, Timothée Craig explique comment « exo.expert » est né.

Lorsque vous arrivez en stage chez Groupama, vous travaillez à une application destinée aux experts de l’assurance. Celle-ci permet d’évaluer les dommages causés par des sinistres sur les parcelles agricoles. Cela a été le travail précurseur d’une autre solution développée aujourd’hui à travers votre propre entreprise, exo.expert. Racontez-nous.

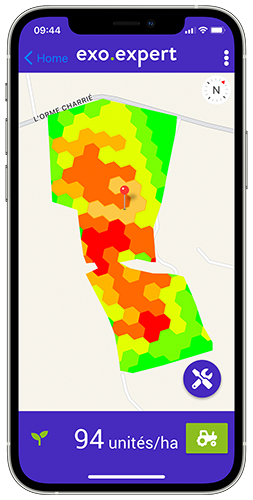

Effectivement, à mon arrivée, j’ai retrouvé Jingmin, elle aussi diplômée INSA, une année avant moi. Nous devions développer une solution pour éditer des cartes précises des parcelles agricoles de nos clients pour soutenir les experts dans leurs travaux d’estimation des dégâts qui avaient pu être causés. En utilisant des drones, les experts sont capables d’avoir une idée précise des surfaces réelles des parcelles de leurs clients. Ce travail de terrain nous a fait rencontrer beaucoup d’agriculteurs. Un jour, l’un d’eux nous a demandés si nous étions capables de l’aider avec nos drones, à déterminer les endroits de sa parcelle qui étaient plus végétalisés. Il cherchait à obtenir une vision globale de l’hétérogénéité de sa parcelle pour réduire sa consommation d’engrais. C’est ainsi que nous nous sommes lancé dans l’aventure, notamment grâce au soutien de notre manager, Philippe Vayssac. Aujourd’hui, nous proposons deux services : l’application exo.expert, qui permet de survoler et de mesurer les parcelles ; et ce deuxième outil de modulation en apport d’azote.

Carte de biomasse de colza (parcelle de 30ha)

Quel est l’objectif de votre outil ?

Notre idée est d’apporter aux producteurs une solution simple pour gérer l’apport d’engrais sur ses parcelles. Jusqu’à aujourd’hui, il était difficile d’estimer la santé des terres d’un seul coup d’œil et bien souvent, on prenait des rebords de champ comme échantillon exhaustif. Seulement, sur une culture, les végétaux ne poussent pas de façon hétérogène et ne nécessitent donc pas forcément autant de quantité d’engrais que l’échantillon peut le présenter. En France, environ 60 % des surfaces agricoles sont des zones où la dispersion d’engrais azoté est limitée, déterminée par un calcul moyen réalisé par les acteurs agricoles comme les chambres d’agriculture. Mais ce calcul théorique ne prend pas en compte l’hétérogénéité de la parcelle et entraîne une sur-fertilisation des sols. À l’aide de nos cartes, l’agriculteur sait apporter la bonne dose d’engrais, au bon endroit. Résultat : avec une dose plus juste, les coûts sont réduits pour le professionnel et les sols en meilleure santé, le tout grâce à un petit drone et quelques algorithmes !

Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ?

Nous utilisons un drone muni de capteurs d’imagerie multispectrale capable de capturer plusieurs types de données en une seule prise de vue. Grâce à cette technologie, on peut analyser très finement et capter des détails qui n’auraient pas été visibles à l’œil nu. Grâce à ces données, couplées aux informations amenées par l’agriculteur, nous sommes capables de fabriquer des cartes très précises qui permettront aux professionnels de prendre la bonne décision en matière de fertilisation. Cette méthode de raisonnement agronomique ne nécessite pas forcément de matériel de pointe, même si elle peut être combinée à un épandeur équipé. L’idée est vraiment de rendre cela accessible au plus grand nombre ; désormais, il suffit d’un smartphone pour visualiser avec précision la qualité de sa parcelle.

Carte de préconisation dans l'assistant exo.expert,

disponible depuis un smartphone

Il s’agit donc de faire se rencontrer technologie numérique et agriculture ?

Contrairement à ce que l’on peut croire, de nombreux cultivateurs sont à la pointe de la technologie et sont demandeurs de techniques qui puissent soulager et optimiser leurs activités. Notre expertise en matière de cartographie numérique, couplée aux conseils des acteurs agricoles sur l’apport en azote et aux connaissances de l’agriculteur, permettent assurément deux choses : faire des économies en produits fertilisants en évitant le gâchis et réduire l’impact d’une utilisation en surplus qui est néfaste pour la qualité des sols. Je crois qu’une juste dose de technologie dans les activités agricoles peut offrir une économie et une préservation des cultures contre les déchets inutiles ; en optimisant les processus grâce à la digitalisation.

Pensez-vous que « l’Agritech » soit capable de dénaturer les terroirs si celle-ci était déployée sans aucune limite ?

Je ne crois pas que notre offre soit en capacité de dénaturer le rapport à la terre. Concrètement, il s’agit d’apporter des données précises pour que l’agriculteur puisse prendre les meilleures décisions pour son terrain et son activité. Bien sûr, il existe des idées agro-technologiques qui me paraissent démesurées et en dehors de toute utilité pour répondre aux problématiques et des usages rencontrés sur le terrain. D‘un point de vue personnel, je pense que la « tech » peut accompagner les cultivateurs vers une prise de conscience ou d’une remise en question des pratiques habituelles, qui souvent, sont des héritages familiaux qui n’ont jamais été questionnés. Il s’agit plus de donner des outils qui puissent aider le producteur à redevenir acteur de sa propre exploitation, notamment en retrouvant des marges décentes et en armant des décisions plus respectueuses de l’environnement. C’est en ce sens que technologie numérique et agriculture peuvent se rencontrer vertueusement.

Photo à gauche : De gauche à droite : Kaloyen Veseliov (TC 2020), Philippe Vayssac, Jingmin Guan (TC 2018), Alan Usseglio Viretta et Timothée Craig (TC 2019)

Formation

L’INSA Lyon à la troisième place du Black-out challenge 2

« Le monde vit une éruption solaire, la population entière est en passe de devenir complètement aveugle. Les médecins sont débordés par une arrivée massive de victimes. La perte de vue multiplie les accidents de la route et toute l’économie mondiale se voit chamboulée car les villes ne sont pas suffisamment adaptées aux malvoyants. La peur gagne toute la population et chacun commence à se confiner : la crise sera sociale, sanitaire et économique. Quel dispositif technique imaginer pour améliorer le retour rapide à une vie normale ? »

Voici le scénario catastrophe fictif dans lequel Claire, Sidi, Gabriel, Bilel et Thomas ont baigné pendant près de cinq mois. À la rentrée dernière, les cinq étudiants de 3e année d'informatique et 4e année de télécommunications se sont lancés le pari du challenge « Black-out challenge 2 » organisé par l’entreprise Safran. L’exercice leur a permis de sortir de leur quotidien, en réinterrogeant ce que pourrait être la nouvelle normalité en collectif après une catastrophe. Ils racontent.

« Pour un retour à la vie normale »

« Pour un retour à la vie normale »

Le sujet de l’exercice, qui fait volontairement écho à ce que le monde vit aujourd’hui, interroge l’apport de la technique dans un retour à une vie normale alors que la population est devenue aveugle. « Ce scénario incroyable ne nous paraissait plus vraiment improbable, en raison de ce que nous vivions avec la Covid. Le sujet du challenge était pourtant un peu inédit et nous avions champ libre pour innover. Si nous sommes certainement aujourd’hui mieux armés pour affronter un virus, que ferions-nous en cas de pandémie de cécité ? Personne ne s’est encore penché sur la question ! Le monde ne s’attendait à une épidémie mondiale, alors pourquoi une éruption solaire serait-elle impossible ? », annonce Claire Penot.

Pour imaginer une solution technique qui puisse accélérer un retour à la normale en condition d’éruption solaire, les étudiants se sont penchés sur un enjeu que la pandémie a largement questionné : la gestion des flux de personnes. « Notre dispositif s’appelle EnlightenMe. C’est une solution de guidage indoor individuel qui permet de fluidifier les flux de personnes malvoyantes dans des lieux publics clos. Elle consiste en une ceinture capable de guider son utilisateur grâce aux vibrations qu’elle émet. Par exemple, si vous vous trouvez dans un supermarché et souhaitez vous rendre au rayon fruits et légumes, il vous suffira d’ordonner au dispositif de vous y conduire en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. La ceinture vibrera dans la direction à suivre, laissant votre ouïe entièrement disponible car c’est un sens très sollicité lorsque la vue ne fonctionne plus », explique Bilel Saghrouchni.

Se mettre à la place de l’autre

Pour construire leur solution, il leur a fallu saisir les entraves quotidiennes éprouvées par les malvoyants, que les mesures de distanciation ont rendu de plus en plus difficiles à vivre. L’exercice a invité les étudiants à utiliser le plus grand pouvoir de l’esprit humain : l’imagination. « Au tout début, me mettre à la place de quelqu’un qui ne voyait pas m’était complètement impossible ! J’avais même proposé à l’équipe d’expérimenter toute une journée à l’aveugle. Nous avons dû faire un effort de projection qui n’était pas forcément évident, confinés chacun chez soi. Puis j’ai finalement trouvé une personne dans mon entourage qui a perdu la vue et qui nous a aidée à inscrire EnligthenMe dans des conditions réelles », explique Gabriel Fournier.

Pour faire du lien

La compétition et l’adrénaline ont permis aux cinq élèves-ingénieurs de sortir de leurs quotidiens pandémiques. « La rentrée de septembre a été assez difficile puisque nous n’avions pas l’impression de vivre un début d’année. Je crois que ce challenge a été une ancre autour de laquelle nous nous sommes réunis, qui avait du sens et qui nous motivait. Nos réunions en visioconférence étaient de bons moments, pour une fois ! Cela nous a aussi permis de canaliser notre temps libre, intelligemment. Par ailleurs, nous avons réussi à faire du lien avec le monde de l’entreprise, alors que l’on n’imaginait plus cela possible depuis un an », explique Thomas Dambrin.

La formation en semi-présentiel ayant repris, les étudiants ont moins de temps pour envisager une suite à leur solution. Après avoir remporté la 3e place du podium du concours, ils souhaiteraient tout de même pouvoir faire de leur invention, quelque chose d’utile. « Même si notre système de ceinture téléguidée a été pensé pour répondre à des besoins post-catastrophe, nous pensons qu’il peut peut-être servir pour d’autres finalités. Il y a certainement des idées à réutiliser pour des associations ou des entreprises qui développent des solutions pour les malvoyants. Si l’éruption solaire n’est pas pour tout de suite, autant qu’EnlightenMe serve au présent ! », conclut Sidi Amah.

Tom Lecomte, en 3e année de génie électrique en alternance faisait partie de l’équipe gagnante du challenge Black-out 2. Aux côtés de Tessa Cohen (ESAIL Lyon) et Terence Cohen Solal (prépa physique Champollion), Tom a imaginé un système permettant de « rendre » la vision aux personnes aveugles. Le système « PULSE », qui transforme les informations visuelles via une interface sensitive au niveau du front, a conquis le jury et a gagné la première place. Bravo à eux !

Vie de campus

« Je voulais lui permettre de s’exprimer pleinement »

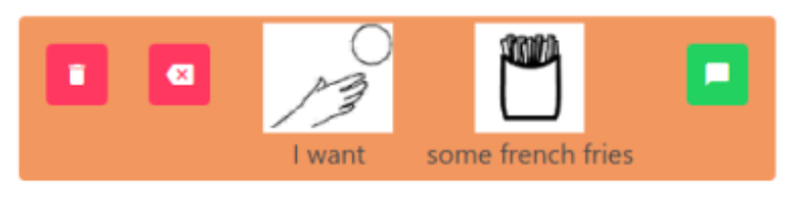

Comment favoriser la communication avec une personne qui ne sait ni parler, ni écrire ? La réponse est donnée par Alexandros Sidiras Galante, étudiant en 5e année du département télécommunications, services et usages de l'INSA Lyon et créateur de l’application « PicTalk », qui permet aux personnes non-verbales de communiquer avec leur entourage grâce à un simple smartphone. La solution de communication alternative qu’il a imaginé en mettant en oeuvre ses compétences de futur ingénieur a largement séduit le jury des Coups de Pouce Passion de la Fondation INSA Lyon.

Comment est née l’application PicTalk et à quoi sert-elle ?

C’est une application dont le but est de faciliter la vie des personnes qui ne peuvent pas communiquer par la parole. Elle permet de verbaliser une intention, à travers des pictogrammes. Mon petit frère, porteur de la trisomie 21, ne sait ni parler, ni écrire. Il a développé d’autres manières de communiquer, avec par exemple, sa propre variante de la langue des signes. S’il ne connait pas le langage commun, il dispose d’une incroyable mémoire visuelle qui lui permet de reconnaître les pictogrammes et leurs significations associées. C’est d’ailleurs sur ce principe qu’un logiciel qu’il utilisait quotidiennement était conçu, mais malheureusement, cet outil est cher et ne fonctionne que sur tablette, ce qui n’est pas vraiment facile à transporter dans la rue. Même si cette solution nous a permis d’entamer une communication, je voulais lui permettre de s’exprimer pleinement, c’est pourquoi j’ai souhaité développer une application. La toute première version de PicTalk a été initiée à l’INSA Lyon, en cours de développement web. Avec trois camarades de classe, nous avions réussi bon an mal an, avec nos connaissances, à créer une application. Puis le confinement m’a permis de façonner une solution plus efficiente : PicTalk est en ligne depuis septembre 2020, et ne cesse d’être améliorée par l’usage quotidien qu’en fait Pablo, mon petit frère.

Concrètement, comment fonctionne l’application ?

Je voulais qu’elle soit un outil complètement personnalisable, comme peut l’être le langage des personnes non-verbales, et qu’elle soit le plus accessible possible. Elle permet à chacun d’uploader ses propres pictogrammes, que l’utilisateur aura lui-même choisi. Concrètement, l’application fonctionne en arborescence : l’interface propose la première intention traduite en dessins comme « je veux », « j’ai mal » ou « je pense », et le reste de la phrase est proposée. La phrase « je veux des frites » sera par exemple représentée par deux images différentes : une main puis une barquette de frites. Une fois la phrase de pictogrammes construite, l’assistant vocal lit l’intention. PicTalk permet aussi de copier-coller la phrase générée pour échanger par messages. Grâce à quelques bibliothèques de pictogrammes uploadées par l’accompagnant de vie ou l’éducateur, l’utilisateur peut dialoguer grâce à n’importe quel appareil électronique. D’ailleurs, l’application n’a pas besoin d’internet pour fonctionner, ce qui la rend encore plus accessible.

Quelle évolution souhaitez-vous à votre projet ?

L’application est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, mais il y a encore peu d’utilisateurs. Pour l’instant, je suis encore en phase de test et je fais en sorte de travailler sur tous les bugs pour pouvoir l’améliorer. J'échange beaucoup avec ma mère sur l’expérience utilisateur, car c’est elle qui configure les paramètres du téléphone de mon petit frère. C’est un vrai plus de pouvoir développer l’application à travers l’utilisation de Pablo, et d’ailleurs, nous pourrons bientôt former ses éducateurs pour qu’il puisse l’utiliser à l’école. La dotation que je viens de recevoir de la part de la Fondation INSA Lyon permettra à l’application d’être pérennisée et de stocker autant de pictogrammes sur les serveurs dont les utilisateurs auront besoin, car l’application est gratuite et je souhaite qu’elle le reste. Les dialogues avec mon petit frère permis par l’application sont, pour moi, sources d’une grande motivation à poursuivre le développement. Il y a encore certains points techniques à finaliser, mais j’ai bon espoir que PicTalk puisse permettre à d’autres utilisateurs non-verbaux d’interagir aussi justement qu’ils le souhaitent avec leurs environnements.

PicTalk est une application qui, par l'utilisation de pictogrammes, vise à faciliter la parole des personnes non-verbales. Grâce à l’importation de pictogrammes, elle est utilisable sur toutes les plateformes et appareils électroniques.

Plus d’informations sur PicTalk.

À travers les coups de pouce passions, la Fondation INSA Lyon souhaite encourager le développement du modèle INSA en apportant une aide financière, un coup de pouce spécifique aux élèves-ingénieurs qui cultivent une passion, un talent individuel affirmé, reconnu ou en devenir, qu’ils exercent au sein d’une des structures pédagogiques ou associatives de l’école.

Plus d’informations sur les coups de pouce passions de la Fondation INSA Lyon.

Informations complémentaires

INSA Lyon

Crise sanitaire : des étudiants INSA créent un outil pour faciliter la gestion des dépouilles

Sept étudiants de 3e année du département Télécommunications de l’INSA Lyon, Alexandre Onfray, Hamza Badaoui, Théo Le Magueresse, Gaëtan Roussel, Chenyang Zeng, Lise Jacquot et Adèle Prouvost, ont créé en réponse à un appel d’offre lancé par le Comité International de la Croix-Rouge, une application d’aide à la gestion des dépouilles mortelles. Pendant le confinement, ils ont mis leur énergie à créer un outil à vocation humanitaire, en découvrant une face du monde qu’ils n’auraient pas nécessairement soupçonnée, confinés chacun dans leurs appartements étudiants. Récit.

La situation sanitaire à l’international : des pays à genoux

Si la crise liée au Covid-19 a ébranlé le monde entier, elle a aussi été révélatrice des disparités sanitaires entre les pays : pénuries de protections individuelles, manque de lits dans les hôpitaux, et pour certains pays, incapacité pour les services locaux de prendre en charge la gestion du nombre grandissant de dépouilles mortelles. C’est l’un des aspects les plus complexes dans les cas de grandes catastrophes comme l’explique Jose Pablo Baraybar, coordinateur forensique transrégional du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), basé à Paris.

Si la crise liée au Covid-19 a ébranlé le monde entier, elle a aussi été révélatrice des disparités sanitaires entre les pays : pénuries de protections individuelles, manque de lits dans les hôpitaux, et pour certains pays, incapacité pour les services locaux de prendre en charge la gestion du nombre grandissant de dépouilles mortelles. C’est l’un des aspects les plus complexes dans les cas de grandes catastrophes comme l’explique Jose Pablo Baraybar, coordinateur forensique transrégional du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), basé à Paris.

« C’est une réalité qui nous échappe en Europe, mais dans certains pays, les systèmes de santé se sont effondrés sous le nombre de victimes du Covid-19, engendrant des situations dramatiques. Ça a été par exemple le cas en Équateur, où les corps pouvaient rester dans les rues plusieurs jours car les services funéraires étaient débordés. »

Face à cette assommante réalité, le risque d’absence d’inhumation individuelle est grand. Si les traités internationaux sur les droits de l’homme contiennent des dispositions visant à assurer une prise en charge des corps dans le respect de la dignité des morts, force est de constater que la problématique d’enregistrement d’identité est une réalité de terrain toute autre. Lorsque les dépouilles sont ensevelies sous une identité codée qui n’est pas relié à la véritable identité de la personne décédée, cela complique une future identification, laissant les familles de victimes portées disparues dans une attente insupportable. « Parfois, les corps retrouvés ne peuvent pas être identifiés immédiatement, et si la victime ne porte pas de papier d’identité, les autorités n’ont ni les moyens humains, ni financiers, d’enquêter pour retrouver la famille. Lors de la récupération du corps, la mise en œuvre de mesures rapides peut accroître nos chances d’identifier les corps, avant que l’état de décomposition ne soit trop avancé. Je suis persuadé que le numérique offre une solution appropriée et efficace pour le travail de traçabilité qu’effectuent les autorités locales chargées de la prise en charge des dépouilles, et c’est ce que nous avons développé avec les étudiants de l’INSA Lyon », ajoute Jose Pablo.

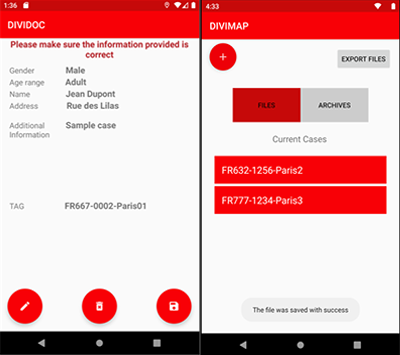

De l’identité alphanumérique

Aujourd’hui, la procédure administrative de reconnaissance est souvent longue et pas toujours efficace. Dans une course contre le temps, des informations essentielles peuvent se perdre, effaçant par exemple les correspondances entre les lieux de décès et les lieux d’inhumation. C’est face à ce constat que les sept étudiants de troisième année du département Télécommunications, services et usages de l'INSA Lyon, ont développé une solution numérique dans le cadre d’un cours d’informatique. « Le principe de notre application est simple : dès la récupération de la dépouille, le fossoyeur prend le corps en photo, en associant le fichier avec une géolocalisation. L’application génère un « tag », une identité alphanumérique qui suivra le défunt jusqu’à son sac mortuaire, puis sera inscrite dans un grand registre. Parallèlement, une seconde application permet d’avoir accès au registre des victimes enregistrées pour permettre aux familles de retrouver le lieu d’inhumation, pour vivre leur deuil dignement », explique Adèle Prouvost, membre de l’équipe étudiante.

Aujourd’hui, la procédure administrative de reconnaissance est souvent longue et pas toujours efficace. Dans une course contre le temps, des informations essentielles peuvent se perdre, effaçant par exemple les correspondances entre les lieux de décès et les lieux d’inhumation. C’est face à ce constat que les sept étudiants de troisième année du département Télécommunications, services et usages de l'INSA Lyon, ont développé une solution numérique dans le cadre d’un cours d’informatique. « Le principe de notre application est simple : dès la récupération de la dépouille, le fossoyeur prend le corps en photo, en associant le fichier avec une géolocalisation. L’application génère un « tag », une identité alphanumérique qui suivra le défunt jusqu’à son sac mortuaire, puis sera inscrite dans un grand registre. Parallèlement, une seconde application permet d’avoir accès au registre des victimes enregistrées pour permettre aux familles de retrouver le lieu d’inhumation, pour vivre leur deuil dignement », explique Adèle Prouvost, membre de l’équipe étudiante.

L’appel d’offre du CICR était parvenu aux étudiants quelques semaines avant le confinement français, les travaux avaient été initialement pensés pour les migrants décédés en Méditerranée. « Les problématiques de gestion des dépouilles ne datent malheureusement pas de la crise du Covid-19. Notre attente première derrière cette application était de permettre aux sauveteurs des ONG de disposer d’outils efficaces et faciles à utiliser. Lorsqu’une équipe de recherches et sauvetages secoure des victimes en pleine mer, les bateaux, conçus pour le sauvetage, ne sont pas équipés pour conserver les corps jusqu’à leur arrivée dans des infrastructures de conservation spécialisées. La prise de photo permet l’identification de la victime a posteriori. Lorsque le Covid-19 s’est répandu, nous avons adapté nos besoins. Aujourd’hui, l’application développée par les étudiants est un outil totalement adaptable à toutes les crises, sans être spécialement spécifique au Covid », explique Jose Pablo.

Maître de conférences du département TC et coordinateur des travaux étudiants, Pierre François a guidé et encadré ses élèves au plus près de leurs intentions, et avec la plus grande bienveillance. « Je l’ai vécu comme un projet tel que ceux que je réalise avec mes collaborateurs industriels, c’est-à-dire, avec le souci du résultat et simplicité. J’ai laissé les développeurs prendre leurs décisions, tout en veillant au bien-être de mes étudiants. On voulait rendre le produit final le meilleur possible, et dans un délai imparti très court. C’était parfois très dur de dire non à certaines demandes d’améliorations techniques de la part de notre commanditaire face à un sujet aux enjeux si importants et sensibles. Ça n’a pas été pour moi qu’un simple travail d’enseignant. Je savais que je prenais un risque en affectant un projet pareil à un groupe de 3e année, mais ils m’ont surpris tout au long du parcours, tant sur la qualité de leur travail que leur esprit de corps », constate Pierre François.

Maître de conférences du département TC et coordinateur des travaux étudiants, Pierre François a guidé et encadré ses élèves au plus près de leurs intentions, et avec la plus grande bienveillance. « Je l’ai vécu comme un projet tel que ceux que je réalise avec mes collaborateurs industriels, c’est-à-dire, avec le souci du résultat et simplicité. J’ai laissé les développeurs prendre leurs décisions, tout en veillant au bien-être de mes étudiants. On voulait rendre le produit final le meilleur possible, et dans un délai imparti très court. C’était parfois très dur de dire non à certaines demandes d’améliorations techniques de la part de notre commanditaire face à un sujet aux enjeux si importants et sensibles. Ça n’a pas été pour moi qu’un simple travail d’enseignant. Je savais que je prenais un risque en affectant un projet pareil à un groupe de 3e année, mais ils m’ont surpris tout au long du parcours, tant sur la qualité de leur travail que leur esprit de corps », constate Pierre François.

Une formation humaniste qui prend tout son sens

Disponible en trois langues, anglais, français et espagnol, l’application des étudiants insaliens est à présent en phase de test auprès des autorités grecques et péruviennes. De leurs côtés, les sept étudiants se remettent doucement de cet exercice périlleux, mais ô combien honorable. Alors confinés pendant le développement de l’outil, leurs journées ont naturellement été éprouvantes. Au sein de l’équipe, Alexandre Onfray, étudiant en 3e année, se souvient encore de l’ardeur avec laquelle ses camarades et lui se sont consacrés à l’aboutissement ce projet ambitieux. « Au cours de mes études, j’ai pris part à de nombreux projets de groupe, mais je n’avais jamais vu une telle énergie. La cohésion et l’implication de chacun des membres de l’équipe a été inédite. Je réalise que c’était une vraie chance d'avoir pu participer à ce projet », explique-t-il.

Une énergie créatrice naturellement présente chez des jeunes adultes, mais exacerbée par l’ampleur du sujet selon Adèle Prouvost : « Le confinement était propice à la réflexion et au travail, mais aussi à l’isolement. Nous étions chacun dans nos appartements, loin les uns des autres, dans un climat social anxiogène. Pendant que nous codions, les médias comptaient les nombres de morts. Nous, nous avions pour source d’information supplémentaire la réalité du terrain. Nous voulions être utiles, je crois que nous l’avons été. La communication quotidienne au sein de l’équipe a été primordiale pour se protéger psychologiquement. Notre enseignant, Pierre François, nous a beaucoup aidés sur ces aspects car ce travail nous a tous ramenés à une réalité qui semblait si lointaine, et qui est devenue si proche à travers ce projet. En un sens, nous avons ouvert les yeux sur la situation mondiale : à ce moment là, il y avait des gens dans le besoin, dehors. C’est comme ça que je conçois mon métier de future ingénieure, au plus près de l’humain », raconte-t-elle.

Pour Jose Pablo Baraybar du CICR, le choix de confier ces travaux aux élèves-ingénieurs de l’INSA Lyon était aussi l’opportunité pour lui de prendre connaissance de la réalité d’un terrain qui n’est pas le sien. « C’était une bonne façon de me rendre compte si les étudiants étaient interpelés par des sujets qui me sont quotidiens, et je n’ai pas été déçu. Le contact avec la mort, et plus précisément les dépouilles, n’est pas quelque chose de commun. En Europe, nous ne faisons pas face à la mort en sortant de chez nous. Mais c’est le cas pour quelques millions de personnes, partout dans le monde. Ce genre de sujet peut, je pense, aider à avoir une vision différente de la vie. En collaborant avec ces étudiants, j’ai senti un niveau de créativité et de maturité très élevé. L’INSA développe une formation à vocation humaniste, et j’imagine le potentiel de tous ces cerveaux à développer pour l’humain, ça me rend très optimiste ! L’idée n’est pas si folle ni trop abstraite : ils sont le bon exemple pour construire un futur meilleur », conclut le coordinateur forensique du CICR.

En savoir plus : https://www.groupe-insa.fr/mobilisation-groupe-insa-stages-etudiants