Sciences & Société

[Conférence] La sobriété énergétique à l'INSA Lyon

Comment fonctionne le chauffage à l'INSA ? Combien consomme-t-on ?

Conférencier : Louis Droissart, Ingénieur Économe de Flux à l'INSA Lyon

Comment fonctionne le chauffage à l'INSA ? Combien consomme-t-on ? Quels travaux ont été réalisés à l'INSA ces dernières années et quels travaux sont prévus dans les années à venir ? Voilà une partie des questions auxquelles vous aurez les réponses.

Sera également abordé le contexte énergétique qui a poussé le gouvernement à demander la mise en place d'un Plan de Sobriété dans le but de réduire les consommations énergétiques de son patrimoine. Le Plan de Sobriété appliqué l'an dernier à l'INSA sera rappelé et les résultats obtenus présentés.

La conférence sera suivie d'un temps d'échange avec le public.

Informations complémentaires

- scd.animation@insa-lyon.fr

- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/6832

-

Amphithéâtre Émilie du Châtelet - Bibliothèque Marie Curie - Villeurbanne

Mots clés

Sciences & Société

[Atelier] Empreinte carbone

Venez découvrir de façon ludique l’impact carbone de votre quotidien.

Intervenant : Louis Droissart, Ingénieur Économe de Flux à l'INSA Lyon

Vaut-il mieux regarder Titanic en streaming 3h ou rester 30 minutes sous la douche ? Quelle empreinte carbone correspond à ces deux actions ? Atelier basé sur le jeu « Carboniq ».

Toutes les informations du jeu proviennent de l’ADEME. Cette activité vous est proposée avec du café et du thé, vous pouvez apporter votre déjeuner pendant l’activité.

Informations complémentaires

- scd.animation@insa-lyon.fr

- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/6820

-

En salle TD201 - Bibliothèque Marie Curie

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Essolizam PLANTE

Méthodologie d’optimisation du dimensionnement et de la gestion de l'énergie d’un véhicule à hydrogène : application à un véhicule de compétition automobile

Doctorant : Essolizam PLANTE

Laboratoire INSA : Ampère

Ecole doctorale : ED160 : EEA

Les systèmes hybrides embarqués qui possèdent plusieurs sources d’énergie sont une alternative pour la transition écologique dans le secteur des transports. En contrepartie, ils sont complexes à dimensionner : il y a notamment une forte dépendance entre conception/choix des composants et loi de gestion de l’énergie pour assurer le fonctionnement nominal des composants du système et garantir une gestion d’énergie optimale. En effet, la complexité du problème à résoudre croît rapidement avec le nombre de composants dans le système : les méthodes d’optimisation classiques connaissent très rapidement des limites face au nombre croissant de variables de décision et la complexité des modèles. Il devient donc nécessaire d’élaborer de nouvelles méthodologies d’optimisation pour pré-dimensionner de tels systèmes. L’état de l’art met en exergue la nécessité de bien poser le problème, de reformuler ou d’adapter différentes parties de ce problème et enfin de s’appuyer sur l’hybridation des différentes techniques d’optimisation.

Dans ce travail, nous avons relevé deux défis. Le premier est relatif au développement d’une méthodologie pour l’optimisation couplée du dimensionnement et de la gestion de l’énergie étant donné l’usage. Le deuxième concerne l’application : non-conventionnelle, elle s’intéresse à un véhicule de compétition automobile pour lequel on ne recherche pas la consommation minimale mais la puissance massique maximale tout en garantissant l’achèvement de la mission temps un temps minimum. Ce type d’usage s’illustre par des transitoires de puissance demandée de grande amplitude à haute fréquence. Nous proposons donc dans ce travail différentes méthodes d’adaptation et de reformulation des éléments clés du problème afin d’aboutir à une démarche d’optimisation bi-niveau (dimensionnement et commande) qui permet de traiter des problèmes multi-objectifs. Cette contribution permet d’aboutir à des temps de calcul réduits mais néanmoins garantissant une vaste exploration de l’espace de recherche et une bonne optimisation de la gestion de l’énergie sur une mission représentative.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Clémence Royer, Bâtiment J. Ferrand, INSA Lyon (Villeurbanne)

Vie de campus

SDAD - Semaine des alternatives durables 5e édition : Planification écologique et ressources

Qu'est-ce qu'une société soutenable ? Comment structurer la transition écologique ? Que faire des ressources ? La Semaine des Alternatives Durables se renouvelle pour une 5ème édition et tentera de répondre à ces questions.

La Semaine des Alternatives Durables se renouvelle pour une 5e édition ! Il s'agit d'une semaine thématique autour des enjeux socio-écologiques sur le campus de l'INSA Lyon, qui mêle conférences, ateliers, tables rondes, arts et débats.

Cette année, nous parlerons "planification". Aujourd'hui, le changement climatique n'est plus sérieusement remis en question. Il est communément admis que nos sociétés ont des impacts dévastateurs, et parfois irréversibles sur les conditions d'habitabilité de notre planète. Nous savons aussi que nos modes de vie actuels ne peuvent être soutenables, tout simplement parce qu'ils reposent sur l'exploitation croissante de ressources matérielles et énergétiques non renouvelables. L'heure n'est donc plus au constat, mais bien à l'action. Nous devons modifier radicalement nos modes de vie, et si ce changement n'est pas mis en œuvre aujourd'hui, il se fera demain sous la contrainte. Nous souhaitons interroger le rôle de l’ingénieur dans la planification de ce changement, donner des pistes d’action pour repenser nos sociétés à tous les niveaux, et réfléchir à comment organiser la transition vers un monde durable.

Informations complémentaires

- contact@alte2s.fr

- https://mailchi.mp/0aac49ce3484/50uq6o1kri

-

Campus INSA Lyon - Villeurbanne

Sciences & Société

Eoliennes, pourquoi tant de haine ?

Cédric Philibert sera l'invité d'Hespul mercredi prochain à la Maison de l'Environnement pour échanger sur la difficile appropriation de l'énergie éolienne par les français, suite à la publication récente de son livre.

Il apporte ainsi des réponses documentées aux interrogations légitimes du public, mais pourfend également une vaste entreprise de désinformation, une coalition d’intérêts économiques ou purement politiques.

Avec également Marc Jedliczka d'Hespul, Eric Sellin du département génie électrique de l'INSA Lyon et un représentant de la FNE Rhône.

Entrée gratuite sans inscription, jauge limitée à 100 personnes.

Informations complémentaires

- mediatheque@maison-environnement.fr

- https://www.lespetitsmatins.fr/collections/essais/300-eoliennes-pourquoi-tant-de-haine-.html

-

Maison de l'Environnement 14 avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Mots clés

Recherche

Derrière la prise électrique, un réseau.

« L’essentiel du risque est derrière nous », a récemment annoncé le président de RTE, le Réseau de Transport d’Électricité français. Si les appels à la sobriété du début de l’hiver se sont avérés efficaces pour surmonter les risques de coupures d’électricité, cet épisode a de nouveau interrogé les limites de notre société : les ressources ne sont pas inépuisables. Concrètement, pourquoi le pays a-t-il risqué le « black-out » dans la première partie de l’hiver ? Comment le réseau a-t-il risqué de ne plus satisfaire tous les besoins de puissance du pays ?

De la centrale de production à l’interrupteur, il semblerait que le fonctionnement du système électrique soit encore chargé de mystères pour un bon nombre de citoyens. Claude Richard, enseignant du département génie électrique s’est porté volontaire pour en expliquer les grandes lignes. Il était une fois, le réseau électrique français.

L’électricité n’est pas une source d’énergie, mais un vecteur d’énergie. Élémentaire, mon cher Watson. Seulement, nos gestes du quotidien faisant appel à la puissance électrique sont devenus si automatiques, que le trajet qu’elle a parcouru avant d’arriver jusqu’à l’ampoule est vite oublié. Claude Richard, introduit le sujet de la façon suivante : « Il est important de comprendre que l’électricité ne se stocke pas, à la différence des autres ressources, comme le pétrole, le gaz ou l’uranium par exemple. »

Et c’est bien toute la technicité que requiert la gestion électrique d’un pays : trouver le point d’équilibre entre la demande et l’offre en quelques secondes. S’il existe une manière de stocker l’énergie électrique grâce aux barrages en attendant que le besoin se présente, elle constitue une infime partie de nos besoins. « L’énergie électrique que nous consommons est produite en temps réel. Dans les bureaux de RTE, le Réseau de Transport d’Électricité, les dispatcheurs s’affairent 7/7 jours et 24/24 heures à surveiller le réseau, la demande et la production : en fonction de la demande, ils redistribuent la puissance là où il faut, selon les possibilités offertes par les moyens de production à disposition. »

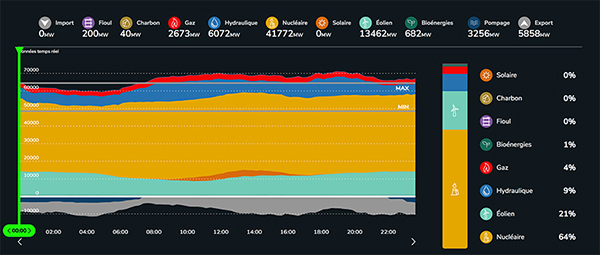

La production d’électricité est l’apanage de différentes infrastructures. En France, environ 60 % de l'électricité produite provient des centrales nucléaires1, qui utilisent la chaleur dégagée par la fission nucléaire de l’uranium comme énergie primaire. Mais elle peut également provenir de l’énergie mécanique comme sur les barrages hydrauliques, les centrales au fil de l’eau ou les éoliennes. « Et puis il y a les centrales qui utilisent les sources d’hydrocarbures. En France, environ 10 % fonctionnent au gaz et à la marge au charbon, comme celles remises en marche exceptionnellement cette année. L’autre façon d’obtenir de l’électricité et qui est moins connue, c’est l’import. Le réseau français est interconnecté avec ceux des pays voisins. Ainsi, en s’adossant les uns aux autres, les pays limitrophes se vendent de l’énergie électrique en fonction de la puissance demandée. Cette donnée est très variable. »

Le site « eco2mix » de RTE France est un site ludique permettant d’observer l’équilibre

entre la demande de puissance et les sources de l’énergie fournie.

« Délestage », « coupures » et « black-out ». Le traitement médiatique de la crise énergétique de ces derniers mois, a usé du champ lexical de la menace. Et pour cause : si le robinet était coupé, la machine risquait de s’arrêter brutalement. « L’explication de ces risques de coupures est finalement assez simple, au-delà des décisions politiques et contextuelles. Le parc nucléaire a fait face à des évolutions : des travaux, un plan de prolongation de la durée de vie des centrales ou des visites de maintenance préventive. Et puis, par malchance, le Covid-19 a fini par alourdir les process et les délais déjà très stricts. Imaginez que le remplacement d’un morceau d’uranium ne se réalise pas en quelques heures… Le nucléaire étant majoritaire dans notre paysage électrique, en réduisant la capacité du parc, il existait une incertitude de pouvoir atteindre les crêtes de besoin de production au début de cet hiver. Mais les températures clémentes et les gestes écoresponsables ont, semblent-ils, portés leurs fruits. Il n’y a pas eu de grosses coupures, même si l’on peut imaginer que des réductions ponctuelles de tension ont sûrement été faites pour pouvoir alléger la consommation », poursuit l’explication de Claude Richard.

La gestion du transport de l’électricité dans le réseau repose principalement sur des prévisions, à l’échelle nationale et régionale. Ces données statistiques, étudiées de très près, permettent de prévoir un plan de conduite des moyens de production du réseau, de la puissance électrique et de la puissance réactive nécessaire. Alors, comme cela aurait pu être le cas, quel complément de source d’électricité ont les dispatcheurs à disposition quand le besoin s’en fait ressentir ? « Dans ces cas-là, il faut aller très vite. On peut observer que la maille est la plus répartie possible, avec des centres de production répartis le plus rationnellement possible, souvent au plus proche des consommations. Certaines sources sont plus rapides que d’autres pour répondre à la demande. »

Pour les centrales à gaz, il suffit d’une dizaine de minutes pour que le courant se retrouve dans le réseau. Pour l’hydraulique, selon les installations, la dynamique peut être encore plus rapide. Pour le nucléaire, cependant, le démarrage est bien plus long. « Quel que soit le moyen de production, lorsque l’alternateur est en service et couplé au réseau, il est possible de moduler la production pour l’adapter au besoin en permanence, tant que son rendement est acceptable et que sa puissance de crête n’est pas atteinte ».

Une donnée a changé le paysage électrique des dernières années : les énergies dites « renouvelables ». « Les éoliennes et les systèmes photovoltaïques viennent compléter les sources de production, mais ils produisent une énergie fluctuante non-pilotable, qui est qualifié d’intermittente. C’est-à-dire que leur capacité dépend de leur source d’origine : s’il n’y a pas de vent ou pas de soleil, il n’y a pas d’énergie produite. Largement décarbonées, elles sont de bonnes technologies pour compléter le besoin, mais ne sont pas à même d’assurer, sur notre territoire, la totalité de la demande qui va croissante. D’autant que chaque solution à ses limites : il faut par exemple beaucoup de place pour installer des champs de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes ou de biomasse. En matière d’énergie décarbonée, il ne faut pas oublier non plus l’énergie nucléaire, mais elle est remise en cause pour la production de déchets radioactifs, la durée de vie des centrales de production mais aussi par l’affaiblissement de sa filière industrielle durant ces 20 dernières années. »

Que dit la recherche en matière de génie électrique pour le réseau du futur ? Il est une idée qui anime des équipes de chercheurs à travers le monde : inventer un supra maillage international qui permettrait à tous les pays d’échanger leur électricité, produite selon les ressources disponibles sur leurs territoires respectifs. L’énergie solaire des pays chauds ou les vents des côtes des pays septentrionaux qui feraient tourner les éoliennes avec un meilleur rendement. « On pourrait partir du principe que statistiquement, il y a de l’énergie partout et que les rendements peuvent être plus intéressants selon les territoires. Pour être honnête, je ne suis pas sûr qu’une maille à l’échelle mondiale soit réellement faisable, mais ce réseau du futur à l’échelle européenne au sens large et incluant une partie de l’Afrique est un objectif réel », annonce Claude.

Pour assurer un tel maillage, ça n’est pas seulement la question de la production qui anime la recherche sur le sujet. « Aujourd’hui, et depuis plus de cent ans, toute l’industrie du transport de l’électricité est basée sur du courant alternatif. Mais pour transporter de grandes quantités d’électricité sur de longues distances, en diminuant les pertes énergétiques, l’utilisation de courant continu à haute tension HVDC, (High Voltage Direct Current) serait plus appropriée. C’est d’ailleurs un des grands chantiers qui occupe les membres de l’Institut SuperGrid, situé à Villeurbanne et auquel l’INSA Lyon est associé depuis sa création. »

Toute une technologie à développer donc, dans la perspective d’un grand projet de transport d’électricité intra-Europe : réseau, appareillages, protections, stations de conversion, nouvelles architectures, pilotage, conceptions des câbles… La filière technologique attire de plus en plus de jeunes ingénieurs et chercheurs. « Il y a une foule de technologies envisageables et c’est assez stimulant. Là où le domaine des courants forts a subi une petite perte d’intérêt par nos jeunes étudiants et diplômés, c’est désormais un domaine dans lequel beaucoup s’investissent », se ravi l’ancien directeur du département GE.

Depuis cet hiver, avec la crise de l’énergie, la focale a été mise sur l’électricité. Cependant, elle ne représente qu’un peu plus de 30 %2 de l’énergie que nous consommons. Pour atteindre les engagements de neutralité carbone d’ici 2050 et selon les études prospectives engagées par RTE3, il nous faudra réduire la consommation d’énergie de 40 %, produire plus d’électricité décarbonée et viser le zéro énergie fossile d’ici 30 ans. Le besoin en électricité ira donc à coup sûr, croissant. Mais le tout électrique est-il réellement soutenable pour notre réseau électrique ? « Beaucoup de fantasmes à mon sens, dans certaines propositions car il ne faut pas oublier que la mise en plance d'infrastructures de production et de stockage électrique n’est pas neutre d’un point de vue écologique. Il faut prendre en compte les impacts à grande échelle », prévient l’enseignant-chercheur du laboratoire LGEF4.

Côté consommateurs, pour réduire le bilan carbone et sa facture d’énergie, il faudra donc continuer à miser sur le mot de l’hiver : sobriété d’abord. « Il ne faut pas oublier que la question du choix de la composition du mix énergétique d’un pays est éminemment politique. C’est un sujet sur lequel les ingénieurs, les chercheurs et les techniciens doivent contribuer, bien sûr, en apportant avant tout leurs connaissances scientifiques et techniques dans l’accompagnement de la transition énergétique. »

---------------

[1] éCO2mix - Toutes les données de l'électricité en temps réel

[2] Chiffres clés de l’énergie, Data Lab, Ministère de la transition écologique (édition 2021)

[3] « Futurs énergétiques 2050 : les scénarios de mix de production à l’étude permettant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 », RTE France.

[4] Laboratoire de génie électrique et de ferroélectricité (INSA Lyon)

Recherche

« La sobriété ne suppose pas nécessairement une baisse de la qualité de vie »

Le 18 novembre dernier, l’INSA Lyon accueillait les Rencontres du Développement Durable, en co-organisation avec l'institut Open Diplomacy. Plusieurs experts ont été invités à prendre la parole sur la thématique : « Inventer la sobriété », parmi eux, Marc Clausse, responsable de l’enjeu de recherche « énergie pour un développement durable » à l’INSA Lyon et enseignant-chercheur au CETHIL1.

L'occasion de revenir sur ce terme, « sobriété », qui s’est immiscé dans le quotidien des Français. Aujourd’hui, imposée sur fond de crise géopolitique et de pénurie, la sobriété énergétique est parfois perçue comme une contrainte. Pourtant, les réflexes nés de ce contexte difficile pourraient ouvrir une brèche pour une meilleure acceptation du changement. Entretien.

On parle beaucoup de sobriété en ce moment, notamment avec le « plan de sobriété énergétique » du gouvernement qui vise la réduction de 10 % de la consommation française d’énergie d’ici 2024. Qu’appelle-t-on « sobriété énergétique » ?

On parle beaucoup de sobriété en ce moment, notamment avec le « plan de sobriété énergétique » du gouvernement qui vise la réduction de 10 % de la consommation française d’énergie d’ici 2024. Qu’appelle-t-on « sobriété énergétique » ?

La sobriété énergétique vise à réduire l’empreinte carbone par des changements de mode de vie. Elle invite à éviter l’inutile, impliquant parfois une diminution du confort. Elle est à distinguer de l’efficacité énergétique qui relève davantage de compétences techniques et d’ingénierie. L’efficacité énergétique est un vieux concept qui consiste à améliorer la chaîne de production, en consommant moins de ressources et en toute transparence pour l’utilisateur final. D’ailleurs, même les industries les plus polluantes cherchent à faire de l’efficacité énergétique ; l’arbitre étant souvent le volet économique. L’efficacité et la sobriété énergétique se complètent. Par exemple, pour réduire la consommation d’énergie de mon domicile, si je baisse le chauffage en tenant compte des températures de consigne, je fais de la sobriété. Je peux en parallèle miser sur l’efficacité énergétique en isolant ma maison. L’exemple peut se décliner sur la mobilité : choisir une voiture qui consomme moins relève de l’efficacité ; préférer le vélo à la voiture relève de la sobriété. Ce sont souvent deux notions qui sont confondues. Pourtant, la sobriété soulève une réelle question sociétale, d’acception du changement et du mode de vie quand elle ne se heurte pas au plafond social. La sobriété peut avoir un sens différent en fonction de l’endroit où l’on se trouve sur Terre ou son niveau de revenus. Certains n’ont pas attendu la crise énergétique pour être contraint à la sobriété énergétique.

Les pays de l’Union européenne ont misé sur un objectif de décarbonation d’ici 2050. Parmi tous les gros mots de la transition énergétique, celui-ci trône en roi. Pourtant, décarbonation ne semble pas toujours rimer avec sobriété…

Pour atteindre l’objectif « zéro carbone », il y a plusieurs solutions : produire sans engendrer de CO2 (pas facile), compenser ou séquestrer les émissions carbone. En France, il y a une focale sur l’électricité : on veut électrifier la mobilité, les services, les logements… Cependant, pour qu’électrification rime avec décarbonation, il faut que la production d’électricité soit totalement décarbonnée, ce qui est loin d’être le cas en Europe actuellement. Cela implique un déploiement massif de renouvelable ou de nucléaire et ce plan massif de décarbonation devra se faire selon les ressources de chaque pays et selon un principe… de sobriété.

Le mot « sobriété » est aujourd’hui (ré)apparu en contexte de crise. Suppose-t-elle toujours le renoncement ? Devrait-elle toujours être subie ?

En réalité, ça n’est pas la première fois que ce mot apparaît. Pendant les chocs pétroliers de 1973 et de 1979, on en parlait déjà. Les premières recommandations de l’ADEME2, anciennement « agence pour les économies d’énergie » et précisément créée après la première crise pétrolière, datent de cette époque. La sobriété appelle au changement, c’est une certitude. Mais le changement ne suppose pas nécessairement une baisse de la qualité de vie. Prenons l’exemple des échanges académiques. La réflexion sur les départs à l’étranger de nos étudiants questionne : doit-on tout arrêter ? Ou faire autrement ? On pourrait repenser les échanges universitaires en priorisant des limites européennes par exemple. Sur le fond, les objectifs pédagogiques seraient atteints et le bilan carbone des échanges serait réduit. À mon sens, pour que la sobriété soit efficace -sans mauvais jeu de mot- et non subie, il ne faut pas imposer un renoncement trop fort, sous peine de voir apparaître des effets rebonds négatifs. Pour donner un autre exemple, on a longtemps considéré comme aberrant l’idée de climatiser les métros ou les RER, pour cause de gaspillage énergétique. Seulement, lorsque les épisodes de canicules ont frappé le pays, un bon nombre d’usagers, qui en avaient les moyens, ont choisi de prendre leurs voitures climatisées, faute d’un niveau de confort acceptable. Pour éviter ces effets rebonds, il faut indéniablement prendre en compte l’acceptabilité sociale, ce qui relève plus des sciences humaines et sociales que de l’ingénierie.

Vous parlez « d’acceptabilité sociale » ; pour faire accepter la sobriété énergétique, faut-il travailler à un nouvel imaginaire collectif ? Comment l’ingénierie peut-elle aider à cela ?

Pendant longtemps, on nous a vendu le rêve que conduire sa propre voiture était gage de réussite sociale ; peu importe l’usage que l’on en faisait, posséder une voiture, c’était « réussir sa vie ». Aujourd’hui, en utilisant les mêmes mécanismes, on nous vend la voiture électrique pour « rouler propre ». Pourtant, si l’on imagine tous les véhicules individuels thermiques remplacés par de l’électrique, l’impact environnemental serait évidemment désastreux, ne serait-ce que sur la question des batteries, du recyclage et des ressources qu’elles nécessitent. Maintenant, si on travaille à un nouvel imaginaire qui considère qu’une voiture peut être électrique et partagée, on peut arriver à des objectifs très forts en matière de décarbonation et de préservation des ressources. Dans le même temps, on pourrait imaginer que l’ingénierie accompagne ce nouvel imaginaire, en apportant le confort acceptable pour éviter les effets rebonds. Même si je crois qu’il faudrait remettre la science au centre de l’économie car les enjeux d’épuisement des ressources et les limites planétaires sont des faits physiques, la technique n’est jamais la solution miracle. Si elle aide très largement à l’efficacité énergétique, elle ne peut lever seule les verrous sociologiques. C’est d’ailleurs pour cette raison que les approches interdisciplinaires, en recherche notamment, sont indispensables à la transition énergétique.

--------------

[1] Centre d’énergétique et de Thermique de Lyon (INSA Lyon/CNRS/Lyon 1)

[2] Agence de la Transition Écologique

Recherche

Journée Initiative 3D à Grenoble INP

Après deux années de pause, en raison de la situation sanitaire, les partenaires d’Initiative 3D vous donnent rendez-vous le 22 septembre prochain à Grenoble INP pour la 6e Journée Initiative 3D, entièrement dédiée à la fabrication additive métallique.

Seront abordées les dernières avancées en R&D sur les nouveautés technologiques (moyens d’élaborations et conception) en fabrication additive, ainsi que les développements récents des matériaux. Ces sujets seront illustrés par des projets collaboratifs avec des industriels des secteurs de l’aéronautique, de l’énergie. Un focus sera également réalisé sur les offres de formations (initiale et continue) aussi bien techniciens, qu’ingénieurs.

La journée se concluera par le lancement du partenariat « France/Salon Formnext 2022 » dans lequel la France sera le pays mis à l’honneur sur la prochaine édition de ce salon mondial dédié à la fabrication additive Formnext – International exhibition and conference on the next generation of manufacturing technologies

Informations complémentaires

- f.simon@cimes-hub.com

- www.cimes-hub.com

-

Grenoble INP

Mots clés

Sciences & Société

« Quand on sait la difficulté de produire de l’énergie, on veut la préserver »

Diplômée du département génie énergétique et environnement en 2017, Alice Bodin a décidé de mettre ses compétences au service de la transition écologique. Ingénieure engagée, en plus de son activité dans le domaine de la rénovation énergétique, elle intervient à l’Atelier du Zéphyr, une association fondée par un autre ingénieur INSA, Clément Gangneux. Construction d’éolienne Piggott, cuiseur solaire, marmite norvégienne… À travers des stages accessibles à toutes et tous, ils souhaitent permettre à chacun de s’approprier la technique et de prendre conscience de la valeur de l’énergie. Alice Bodin est très impliquée sur cette question. Elle explique l’importance de se confronter à la matière pour avancer vers une forme de résilience énergétique.

À sein de l’Atelier du Zéphyr, vous organisez des stages d’auto-construction d’outils low-tech, capables de produire de l’électricité, se chauffer, cuisiner ou conserver les aliments. Comment est venue l’idée ?

Cette association a été fondée par deux ingénieurs qui souhaitaient redonner du pouvoir d’agir aux gens. L’auto-construction est un monde qui repose souvent sur des bricoleurs un peu fous qui expérimentent dans leurs ateliers et, la documentation, lorsqu’il y en a, est souvent peu accessible. L’idée était de favoriser l’apprentissage de la construction de ces outils qui permettent de maîtriser l’énergie comme des cuiseurs solaires ou des petites éoliennes. Bien sûr, il ne s’agit pas de fabriquer des outils qui soient capables de fournir de l’énergie à tout un pays ni de prôner le survivalisme, mais plutôt d’offrir aux stagiaires une occasion de se mettre en action pour faire face à la dépendance énergétique. Quand on touche à la matière, on comprend rapidement qu’il est difficile de produire de l’énergie, et naturellement, on a envie de la préserver. L’accès à l’énergie est un besoin vital aujourd’hui et on se rend compte que la plupart des citoyens sont dans le flou total sur la façon dont l’électricité arrive à la prise. Sans aucun prérequis technique, les gens viennent se former lors de nos ateliers ; ils prennent le temps d’apprendre et de comprendre le fonctionnement des outils.

Éolienne Piggott en cours de construction (Atelier du Zéphyr)

Dans quelle intention les stagiaires viennent à vos ateliers ? Qui sont-ils ?

Nous accueillons beaucoup de personnes d’horizons différents. Souvent, ce sont des gens très curieux qui ont une appétence pour le travail manuel. Certains ont entendu parler de tel ou tel outil qui leur permettrait d’économiser sur leur facture ou qui ont besoin de faire quelque chose d’utile de leurs mains. J’ai remarqué que c’était toujours des gens qui savaient pourquoi ils étaient là : ils ont une certaine conscience écologique et ils veulent se mettre en action. Et effectivement, se confronter aux difficultés techniques qu’induit la production d’énergie est déjà un grand pas, notamment lorsque vous souhaitez adopter une posture de résilience vis-à-vis de votre consommation d’énergie quotidienne.

Pensez-vous que l’auto-construction soit une solution pour avancer vers un projet de société plus durable et juste ?

Durable oui, très certainement car quand on se rend compte de la valeur de l’énergie, on a tendance à vouloir l’économiser. L’auto-construction permet certainement de faire preuve d’humilité et de respect quand on sait le travail et l’énergie -humaine- que la fabrication d’un objet a demandé. Pour la participation à un monde plus juste grâce à l’auto-construction, je suis plus partagée. Il y a un vrai enjeu de rendre la connaissance accessible à tous, sans prérequis de compétences et c’est ce qui nous anime avec l’Atelier du Zéphyr. Cependant, fabriquer soi-même n’est pas gratuit, à commencer par l’achat des matériaux. Au sein de l’association, nous n’avons pas encore trouvé un véritable modèle économique socialement juste car nos formations ont un coût que nous maintenons très bas, mais qui peut freiner certains budgets.

Aujourd’hui, le fonctionnement de nos objets techniques est de plus en plus complexe, à tel point que nous oublions de nous demander comment ils fonctionnent. Vous militez pour des objets qui soient « compréhensibles » ?

Il y a des gens qui se fichent de savoir comment les choses fonctionnent. J’ai des amis très engagés sur la question environnementale et qui n’ont pas spécialement envie de tout savoir sur la production d’électricité. Je crois que ce qu’il y a d’important dans le développement de la technique pour un monde plus juste dont on parlait plus haut, c’est le concept du « libre ». Je ne suis pas contre la technique, si le besoin l’exige. Actuellement, il se passe quelque chose d’extraordinaire avec les low-techs ; beaucoup de curieux s’intéressent à la façon de fabriquer ou de produire et peuvent avoir accès à une information accessible. Grâce à cette dynamique, beaucoup de citoyens comprennent l’importance de questionner leurs besoins et c’est quelque chose de très fort pour avancer vers une technique vertueuse. Et c’est une chose que m’a donnée ma formation au sein de GEN : c’est la conscience de l’impact et la nécessité de se demander : est-ce indispensable ?

Cuisson d’une omelette à la poêle sur un four solaire (Atelier du Zéphyr)

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 5 - 21 avril 2022

Formation

Lyon, belle de nuit : des élèves-ingénieurs participent au plan Lumière

Loin de se résumer à des lanternes urbaines plantées tous les trente mètres le long des rues, l’expertise lyonnaise en matière d’éclairage urbain n’est plus à prouver. Fin janvier, la Ville de Lyon a décidé de rebattre les cartes en envisageant un troisième plan Lumière, prévu pour 2023. La réflexion, historique, doit désormais placer en son cœur l’enjeu environnemental. Jusqu’alors pensé comme un service aux usagers et un outil de valorisation du patrimoine urbain, l’éclairage devra intégrer le souci de la protection de la biodiversité et les réductions énergétiques.

Dans le cadre d’un projet d’initiation à la recherche et au développement (PIRD), quatre étudiants du département génie civil et urbanisme ont participé à la question. Pour nourrir la réflexion des élus et celle de l’équipe de la direction de l’éclairage de Lyon, ils ont étudié avec attention l’activité nocturne de la dénommée « ville des lumières ».

Lyon et la lumière : une histoire qui ne date pas d’hier

La capitale des Gaules n’en est pas à son premier « plan Lumière ». Pionnière sur le sujet, la Ville avait mis en œuvre le premier plan en 1989 avec une volonté forte : transformer les rues en véritable scène de théâtre, en illuminant les ponts, le patrimoine urbain et tous les espaces capables de transformer la ville en belle de nuit. Si les coûts bas de l’électricité de l’époque avaient favorisé cet éclairage en grande pompe, le nouvel exécutif arrivé au début du nouveau millénaire souhaitait en réduire les coûts. C’est ainsi que le deuxième plan Lumière s’était formalisé, jusqu’à aujourd’hui. « C’est un plan qui n’était pas figé et qui a fait l’objet de recherche et d’innovation. Les temporalités de la ville étaient étudiées ; aujourd’hui, le jeudi n’est pas éclairé comme le samedi soir par exemple. Depuis 2003, la lumière fait l’objet d’expérimentation, avec des travaux universitaires consacrés », explique Jean-Michel Deleuil, enseignant-chercheur au département génie civil et urbanisme. « Mais après une vingtaine d’années de vie, le deuxième plan Lumière semble arriver en bout de course. Il faut désormais réfléchir à un troisième plan », ajoute le chercheur impliqué dans ce travail avec la Ville de Lyon depuis 2003.

Offrir un nouveau paysage nocturne respectueux de l’environnement

Les volontés politiques et les convergences des enjeux environnementaux amènent la Ville de Lyon à repenser ses pratiques en matière d’éclairage urbain, envisagé pour la fin du premier semestre 2023. Désormais, l’ambition est d’adapter le niveau d’éclairement à la réalité des usages, avec plus de sobriété énergétique. Comment trouver le bon équilibre entre préservation environnementale, sécurité des usagers et mise en beauté de la ville ?

Pour répondre techniquement au premier enjeu, plusieurs quartiers lyonnais ont été soumis à des essais d’éclairage novateurs. Le plateau de la Croix-Rousse a par exemple accueilli des systèmes de détection de présence capables d’adapter la puissance de l’éclairage urbain en fonction de l’activité du lieu. Le remplacement quasi-systématique des lanternes à LED a également permis une économie d’énergie considérable. Aussi, des ilots nocturnes ont été mis en place, comme dans les grands parcs qui, éteints après leur fermeture, constituent des réservoirs d’obscurité favorable à la préservation de la biodiversité.

Adapter la lumière aux activités humaines

Thierry Marsick, directeur de l’éclairage urbain de Lyon et ingénieur INSA (1991), prévient : il ne s’agit pas seulement d’apporter des solutions technologiques innovantes pour repenser ce nouveau plan lumière. « C’est une réflexion globale sur la ville et ses activités. Il faudra peut-être envisager une relation étroite entre la lumière publique et la lumière privée car le paysage nocturne se construit aussi avec les vitrines et les enseignes des commerces. Pour coordonner et équilibrer ces initiatives lumineuses, il faut travailler de concert avec l’ensemble des usagers de l’espace urbain et comprendre précisément l’activité locale. C’est pour cela que nous avons fait appel aux étudiants de l’INSA », explique-t-il.

Pour nourrir les réflexions, l’équipe de la direction de l’éclairage urbain a donc récemment confié un travail d’observation à des élèves-ingénieurs de 4e année. Mathilde Adain, Amélie Dive, Léonardo Cardenas et Thibault Lemitre se sont attachés à surveiller les affluences lyonnaises sur deux jours clés, le mercredi et le samedi. « Nous nous sommes rapidement aperçus que récolter et compiler des données cohérentes pour quantifier des activités géolocalisées précises n’était pas chose facile », expliquent les élèves-ingénieurs. « Jusqu’alors, les estimations de l’activité se basaient sur des points immobiles, que l’on appelle des ‘attracteurs’ comme les bars, les épiceries de nuit, les établissements publics ouverts la nuit, les stations de taxi, de vélov’… Nous sommes partis d’un principe différent : la nuit, ce sont les gens qui se déplacent qui ont besoin d’être éclairés, donc nous avons concentré notre étude quantitative sur ces déplacements. En plus des points d’attraction éclairés la nuit, nous avons pris en compte les transports et les équipements de la ville », ajoutent-ils. Les données temporelles et spatiales ont été ainsi combinées afin de réaliser quatre cartes, représentant chacune une tranche horaire de la nuit. « Nous les avons présentées à la direction de l’éclairage urbain qui, très enthousiasmée, nous a demandé de résumer nos travaux aux élus. Ce travail pourrait permettre de réduire les consommations d’énergie sur les secteurs de faible intensité d’activité. »

Le Pont Raymond Barre, Lyon 2e (© Luca Gallone/Unsplash)

Imaginer la lumière avec poésie

Lyon, proclamée « ville des lumières », porte en son histoire tant de faits en rapport avec celle-ci, que la coïncidence en est étonnante : l’étymologie de son nom, Lugdunum1 ; les frères cinématographes ; sa tradition du 8 décembre et sa fête associée et… son premier plan Lumière. Tous ces éléments ont placé la lumière comme un atout du rayonnement international de l’agglomération. Plus encore pour les habitants, la poésie lumineuse de leurs rues est autant source de confort que de fierté. Alors pour Thierry Marsick, ce troisième plan ne doit pas omettre l’approche créative. « La diversité du paysage de notre ville doit être prétexte à travailler les ambiances nocturnes : les collines, les fleuves, les édifices sont autant de lieux qui méritent une attention particulière tant ils peuvent participer à la qualité de vie des usagers. D’ailleurs, cette même qualité de mise en lumière n’est pas incompatible avec les économies d’énergie : créer une ambiance apaisante peut suppléer un besoin de ‘plus de lumière’ dans certains lieux. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2001, les 79 000 points lumineux représentaient 21 gigawattheures annuels dépensés. En 1990, avec 42 000 points, le chiffre grimpait à 35 gigawattheures. Malgré l’ajout de points lumineux supplémentaires qui participent notamment à créer une ambiance nocturne particulière, la consommation énergétique a baissé. C’est selon moi, la preuve que nos ambitions environnementales ne sont pas incompatibles avec les ambitions poétiques », conclut Thierry Marsick.

-----

1Lugdunum, dont la racine est « lux » et signifierait donc « colline de la lumière »