Sciences & Société

Soutenance de thèse : Mme Niloofar SHAKOORI

Optimal Dynamic Routing for Urban Networks: a Mathematical Programming Approach with Complete Integration of Traffic Flow Features

Doctorante : Mme Niloofar SHAKOORI

Laboratoire : LICIT

Ecole doctorale : ED162 MEGA de Lyon (Mécanique, Energétique, Génie civil, Acoustique)

Urban transportation networks face increasing challenges from congestion and environmental impacts, necessitating a balance between system efficiency and environmental sustainability. Optimal routing strategies are essential but traditional Dynamic Traffic Assignment (DTA) models often fall short due to their reliance on triangular fundamental diagrams, which may not accurately represent urban traffic complexities. Moreover, existing frameworks generally prioritize travel time over environmental objectives like emissions, underscoring the need for a refined approach that integrates realistic traffic features with optimization frameworks addressing both efficiency and environmental impact.

This thesis advances System-Optimal Dynamic Traffic Assignment (SO-DTA) literature by introducing a Link Macroscopic Fundamental Diagram (MFD)-based traffic model to better represent urban traffic dynamics. This model is integrated within a Mathematical Programming (MMP) context using piecewise linear (PWL) functions, designed to optimize both total system travel time (TSTT) and total system emissions (TSE) in general networks. Furthermore, the framework rigorously incorporates the Vehicle Holding (VH) problem and the First-In-First-Out (FIFO) principles simultaneously. While literature often addresses VH and FIFO separately due to their complexities, including both enhances the operational effectiveness of DTA models.

Key contributions of this thesis include: (1) a novel link MFD-based traffic model that captures urban traffic dynamics more accurately, (2) integration within an MMP framework employing PWL approximations, (3) dual-objective optimization for TSTT and TSE, enhancing applicability in urban contexts, (4) refined NVH formulation within the PWL formulation of the link MFD-based traffic model, and (5) explicit integration of the FIFO principle to model operational effectiveness. Additionally, solution strategies, including rolling horizon techniques and path selection strategies, are proposed to address computational challenges and improve the scalability and performance of the proposed framework.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre F217, ENTPE (Vaulx en Velin)

Derniers évènements

Ventes de rentrées de la Recyclerie

Du 09 au 12 sep32e édition du festival Un Doua de Jazz

Du 01 au 11 oct

Sciences & Société

[Conférence] : Les défis des réseaux Électriques face aux enjeux de la transition énergétique

Conférencier : Paul Vinson - Supergrid Institute

Conférence sur le réseau électrique du futur avec le Supergrid Institute en vu de la transition énergétique et des Objectifs 2050.

Supergrid Institute est « une entreprise d’innovation et de recherche indépendante dédiée au développement des technologies en courant continu pour les futurs systèmes de transport et de distribution d’électricité

Informations complémentaires

- scd.animation@insa-lyon.fr

- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/6899

-

Bibliothèque Marie Curie - Amphithéâtre Émilie du Châtelet - INSA Lyon

Mots clés

Derniers évènements

Ventes de rentrées de la Recyclerie

Du 09 au 12 sep32e édition du festival Un Doua de Jazz

Du 01 au 11 oct

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Timothée CHANE-HAÏ

Nouvelles variantes et méthodes de résolution pour les problèmes de transport à la demande, application au transport d'enfants en situation de handicap

Doctorant : Timothée CHANE-HAÏ

Laboratoire INSA : DISP

Ecole doctorale : ED512 Infomaths

Cette thèse introduit de nouveaux modèles et méthodes de résolution pour les problèmes de transport à la demande (DARP). Ce travail s’applique au transport régulier d'enfants en situation de handicap entre leurs domiciles et leurs lieux de prise en charge. Pour des raisons de coûts et de qualité de service, il doit être effectué aussi efficacement que possible.

Aucune méthode de la littérature ne peut résoudre les problèmes réels car leur taille est trop importante (plusieurs milliers d'usagers). De plus, les recherches se concentrent sur l'organisation des tournées de véhicules. Cependant, l'intégration d'autres éléments gravitant autour du transport serait bénéfique pour les systèmes de santé dans leur ensemble.

Nous apportons des éléments de réponse à ces enjeux dans les trois chapitres principaux de cette thèse.

Premièrement, deux méthodes d'apprentissage automatique sont appliquées : une méthode offline extrait les caractéristiques des bonnes solutions et les utilise pour créer de nouvelles heuristiques ; une méthode online dénommée NRPA construit la meilleure séquence d'usagers à insérer.

Deuxièmement, nous présentons le problème journalier de transport à la demande (Com- DARP). Dans cette variante, chaque usager a un trajet aller le matin, un trajet retour le soir, et un temps de trajet maximal journalier. La dépendance entre les deux demandes de trajet est utilisée pour améliorer le transport à l'échelle de la journée. Nous résolvons le problème avec une métaheuristique de recherche à petit et grand voisinage couplée à un filtre de précédences (SLNS-PF).

Troisièmement, nous introduisons le problème d'affectation et transport à la demande (ADARP). Cette variante élargit le champ d'application du problème de tournées de véhicules en incluant l'affectation des usagers et l'allocation des ressources. Le problème est résolu par une nouvelle matheuristique nommée recherche itérative d'itinéraires (IRS).

Dans chaque chapitre, les résultats expérimentaux sont analysés pour fournir de nouvelles perspectives théoriques et pratiques.

Informations complémentaires

-

Salle Lucky Luke, Bâtiment Jules Verne, Département Génie Industriel, INSA Lyon (Villeurbanne)

Derniers évènements

Ventes de rentrées de la Recyclerie

Du 09 au 12 sep32e édition du festival Un Doua de Jazz

Du 01 au 11 oct

Entreprises

« Le voyage doit continuer de faire rêver, non pas culpabiliser ! »

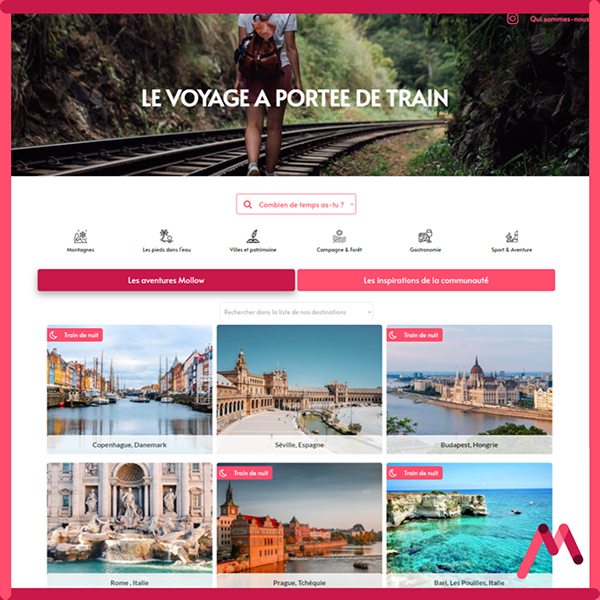

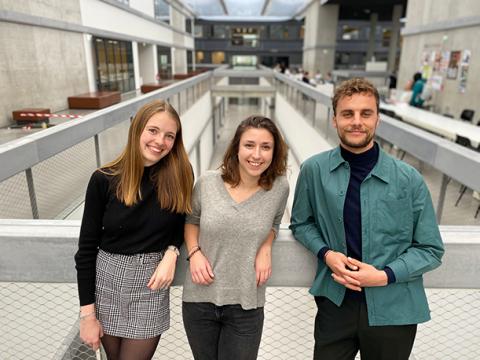

Participer à décarboner le tourisme grâce à une plateforme en ligne : c’est l’ambition de Mollow, le projet cofondé par Alisée Pierrot, ingénieure INSA Lyon, Chiara Pellas (CentraleSupélec) et Léo Mallet (Skema Business School). En facilitant l’organisation des voyages en train à travers l’Europe, le site internet collaboratif entend lever les barrières à la mobilité bas-carbone et réinventer les imaginaires de voyage. La jeune diplômée du département génie industriel explique les intentions du projet.

Depuis le lancement de la plateforme Mollow en mars 2023, celle-ci a déjà cumulé plus de 120 000 visites : un beau début, donc ! Sans mauvais jeu de mots, pour lancer un tel projet, il ne faut pas y aller mollo justement ?

Effectivement, nous avons démarré en trombe et nous sommes en train de structurer l’association, grâce au soutien d’une équipe de bénévoles très impliqués. Aujourd’hui, la plateforme est lancée, proposant une cinquantaine de destinations qui peuvent être rejointes en train, bus ou bateau. À partir de quatre villes françaises, Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux, chaque « aventure Mollow » a été testée et soumise à un calcul de bilan carbone. L’autre particularité de Mollow, c’est son aspect collaboratif. Ainsi, des itinéraires testés par la communauté sont proposés, pour étayer les idées et les possibilités de voyages bas-carbone. Pour le moment, nous sommes dans une phase de structuration et nous travaillons à un business model durable. Avec le concours d’offices de tourisme et de transporteurs ferroviaires, nous sommes convaincus qu’il est possible d’œuvrer à la réduction de l’empreinte carbone du tourisme européen. Ce qui nous rassure avec ce lancement, c’est que l’on constate un réel besoin. Nos imaginaires de voyage ont beaucoup changé ces dernières années, et l’idée que l’aventure commence à la ville de départ et non pas à la destination, est en train d’entrer dans les mœurs. Par exemple, pour se rendre à Istanbul en train, on peut s’arrêter à Budapest et Sofia sur le chemin. Finalement, ce sont trois voyages en un, que l’on aurait manqués depuis les airs. Avec Mollow, nous avons pris le pari que culpabiliser les gens ne fonctionnait pas dans la mise en action. Le voyage doit faire rêver, et non pas faire culpabiliser.

À travers sa plateforme en ligne, Mollow propose une cinquantaine

d’itinéraires bas-carbone à travers l’Europe.

Le sujet du tourisme durable est-elle une thématique importante pour vous, personnellement ?

J’ai beaucoup voyagé en avion à titre personnel, je ne le cache pas. Pendant mes études, je faisais partie de l’association étudiante « Estiem1 ». J’ai commencé à m’intéresser aux problématiques de développement durable sur la fin de mon cursus d’ingénieure que j’ai d’ailleurs complété avec un master sur le sujet à Budapest. Cette expérience m’a fait découvrir le voyage en train et en bus, et j’ai compris que l’Europe avait énormément de choses à nous offrir en matière de dépaysement. En France, nous avons une vision du train parfois négative ; un moyen de transport coûteux et peu fiable. Pourtant, c’est l’un des systèmes ferroviaires les plus développés dans le monde et il faut savoir que plus on s’éloigne de la France, et moins les trajets sont chers. Initialement, je n’avais pas pour objectif de faire du tourisme durable un métier, mais c’est au fil des expériences et des rencontres que mon intérêt s’est révélé.

Vous abordiez la notion de culpabilité. Comment avez-vous géré, pour votre part, ce sentiment d’avoir beaucoup voyagé en avion auparavant ? D’ailleurs, pensez-vous que le « flight-shaming2 », littéralement « la honte de prendre l’avion », encourage-t-il vraiment les comportements responsables ?

Personnellement, ma prise de conscience du problème climatique a été suivie d’une avalanche de décisions : je suis devenue végétarienne, étudiante en développement durable puis embauchée pour travailler à la RSE3 d’un grand groupe agroalimentaire… Je pensais avoir trouvé ma place dans ce poste, jusqu’à ce que je ne me satisfasse plus de l’avancée que je pouvais impulser à mon échelle. Il y a eu une période où je m’enfermais sur ma posture : je ne tolérais plus rien, ni les gens qui prenaient l’avion, ni les barbecues en famille ! J’ai par la suite réalisé que je courais après une forme de perfection dans ma quête, et que celle-ci pouvait mener à une forme d’inaction chez certaines personnes. Le positivisme est primordial lorsque l’on aborde la question de la durabilité. Il faut dépasser l’étape dans laquelle on se dit « c’est la catastrophe et, dans tous les cas, je ne suis pas assez grand pour changer les choses » pour se satisfaire des petites étapes, pour éviter de culpabiliser justement. Ma dernière petite victoire ? Mon père qui est devenu végétarien !

Au sein de ce projet, vos compétences d’ingénieure en génie industriel vous sont finalement peu utiles. Pourtant, c’est une casquette à laquelle vous semblez tenir. Pourquoi ?

Aujourd’hui chez Mollow, nous sommes trois cofondateurs un peu débrouillards. Chiara gère l’aspect tech, Léo la partie commerciale et moi, la communication. Beaucoup de choses sont arrivées depuis le lancement du projet. C’est un pari ambitieux : il a fallu gérer. Même si à l’heure actuelle, je n’ai pas de chaîne de production à optimiser, je dois gérer de l’humain et c’est l’autre moitié de ma casquette d’ingénieure. C’est un des fondements de Mollow : pour inspirer le changement chez les individus, il faut donner de la transparence et ne pas cacher l’envers du décor. Si on sait que l’un de nos proches a réussi à traverser l’Europe en train, même avec quelques galères, cela nous paraît tout de suite plus accessible. Créer du lien est aussi une compétence de l’ingénieur, que j’ai beaucoup exploitée lors de mes expériences associatives à l’INSA qui m’a montré le potentiel de la collaboration. À nous désormais de prouver aux autres que c’est possible, et de les mettre sur les rails !

Alisée Pierrot, Chiara Pellas et Léo Mallet sont les trois cofondateurs de la plateforme.

[1] Estiem : European Students of Industrial Engineering and Management. L’objectif principal de l’association est d’encourager la communication et la coopération entre les étudiants et les universités en Europe.

[2] Le « flight-shaming », aussi appelé « flygskam ».

[3] Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.

Recherche

Des pistes cyclables virtuelles pour optimiser le passage des vélos

Comment les cyclistes choisissent-ils leurs itinéraires ? Préfèrent-ils emprunter les voies cyclables ou le chemin le plus court ? Sont-ils prêts à faire des détours si la route est plus sûre et fluide ? Voici les premières questions posées par Lucas Magnana dans le cadre de ses travaux de thèse intitulée « De la ville intelligente à la ville prédictive : applications et modes de transports actifs ». Au sein du laboratoire Citi1, il étudie les segments préférentiels des cyclistes pour pouvoir proposer un nouveau type d’infrastructure cyclable dynamique. Grâce à l’intelligence artificielle, il souhaite inciter les citoyens à utiliser davantage le vélo en ville. Explications.

Lucas Magnana est formel : prédire le chemin préféré des automobilistes pour aller d’un point A à un point B est assez simple. « En voiture, on choisit souvent le chemin le plus court ou le moins cher. Pour les cyclistes, la prédiction est moins aisée car beaucoup de facteurs implicites, comme le sentiment de sécurité (qui est très subjectif) conditionnent le choix d’un itinéraire à vélo. », explique Lucas Magnana.

Le comportement des cyclistes, pourtant très documenté, est un champ d’étude complexe. Lorsque Lucas se penche sur la question, il émet plusieurs hypothèses, confirmées par l’étude d’une base de données de 2532 traces GPS générées par 40 cyclistes lyonnais et stéphanois. « Nous avons remarqué que les cyclistes ne prenaient pas forcément le chemin le plus court entre leur origine et leur destination ; 95 % des cyclistes sont prêts à faire des détours de moins de 2,5 km pour atteindre leur destination. » Pour reproduire les comportements des cyclistes, le doctorant a développé un modèle qui s’appuie sur un réseau de neurones. En l’entraînant, il a retrouvé des segments de route spécifiques. « Nous avons pu confirmer à travers notre analyse et le comportement de notre modèle qu’il existait certains segments de route plus régulièrement empruntés que d’autres, sur lesquels beaucoup de vélos se rassemblent. »

Cette information est capitale pour la suite de l’étude de Lucas Magnana. « Lorsque l’on prend son vélo pour se rendre quelque part, il y a une fonction mathématique qui se fait dans notre tête, et selon certains facteurs qui nous sont propres, on va choisir un itinéraire. Notre objectif serait d’inciter les cyclistes à emprunter des segments de route qui seraient optimisés pour leur passage », explique le doctorant du Citi.

En créant des sortes de pistes cyclables dynamiques, le passage des vélos en serait fluidifié et plus sûr. « Aujourd’hui, il existe deux grands types d’infrastructures cyclables : les pistes en blanc ou les pistes délimitées en dur comme sur les berges du Rhône ; puis il y a l’urbanisme tactique qui prévoit des marquages temporaires, en jaune. Nos travaux s’attachent à évaluer la possibilité de proposer un troisième type d’infrastructure cyclable, une sorte de piste virtuelle qui s’adapterait grâce aux feux de signalisation notamment, à l’arrivée d’un peloton de cyclistes. »

Le but serait donc d’inciter les vélos à se rassembler sur plusieurs segments de route connectés, sans pour autant y construire une infrastructure physique. « Lorsqu’un peloton de cyclistes se trouverait sur ces segments, il serait détecté. À leur approche, les feux de signalisation passeraient au vert, leur permettant de traverser les croisements de manière sécurisée et de ne pas perdre leur allure. »

Le regain d’intérêt pour le vélo ces dernières années pour ses avantages écologiques, économiques et de santé publique pousse les décideurs et urbanistes à réfléchir à de nouvelles tactiques urbaines. Lucas prévient : pour l’instant, il n’est pas encore question d’applications concrètes. « Il reste encore plusieurs freins à lever. Par exemple, l’adaptation de la voirie dynamique passe par de la collaboration entre des usagers qui n’interagissent pas entre eux. C’est un projet pluridisciplinaire qui mêle transport, intelligence artificielle et sociologie d'une certaine façon. »

Si l’idée n’existe pour le moment qu’à titre expérimental, Lucas Magnana et ses directeurs de thèse, Hervé Rivano et Nicolas Chiabaut, espèrent que ces outils permettront à terme, d’envisager les infrastructures urbaines non plus comme un partage de l’espace statique mais comme une commodité reconfigurable à la demande.

[1] Centre d’Innovation en Télécommunications et Intégration de service (INSA Lyon/INRIA)

Pour approfondir : L'intelligence artificielle - IA - au coeur de l'enjeu "information et société numérique" de l'INSA Lyon, le numéro n°7 du Magazine #57 traite de l'intelligence artificielle.

Recherche

« Le véhicule du futur n’est peut-être pas celui que l’on imagine »

Le véhicule du futur sera-t-il volant, autonome ou électrique ? Enseignant-chercheur au laboratoire Ampère et au département génie mécanique, Éric Bideaux vient d’être nommé responsable de l’enjeu « transport : structures, infrastructures et mobilités ». Pour lui, aucun doute : les mobilités de demain seront celles qui répondront aux impératifs énergétiques et environnementaux. Et parmi les nombreux challenges que l’enjeu impose, la réponse n’est peut-être pas aussi millimétrée qu’un roulement de vilebrequin… Interview.

Véhicules, infrastructures, usages… Les nouvelles mobilités constituent un domaine de recherche très vaste. Comment pourrait-on résumer les objectifs et l’organisation des travaux autour de cet enjeu au sein de l’INSA Lyon ?

Véhicules, infrastructures, usages… Les nouvelles mobilités constituent un domaine de recherche très vaste. Comment pourrait-on résumer les objectifs et l’organisation des travaux autour de cet enjeu au sein de l’INSA Lyon ?

Effectivement, les challenges soulevés par cet enjeu sont nombreux et nos laboratoires travaillent à deux aspects, très interdépendants : la question énergétique et celle de l’environnement. Il existe plusieurs façons d’opérer pour travailler à ces questions. D’abord, nous cherchons à optimiser les technologies existantes : réduire les pertes, récupérer l'énergie disponible, réduire les émissions ou travailler sur les matériaux par exemple. Puis, il y a l’aspect peut-être un peu plus impressionnant, celui du développement de nouvelles architectures innovantes, l’électrique et l’hybride, la voiture autonome et connectée, etc. Et enfin, vient la question des usages : comment réfléchir sur les usages et les mobilités adaptés et quelles sont leurs conséquences sur les infrastructures ? Nous avons à l’INSA une richesse au niveau de la recherche assez unique en son genre qui nous permet d'associer un large spectre de compétences scientifiques sur ces différents sujets. Pour produire, développer et améliorer un secteur aussi pluridisciplinaire que le transport, c’est un atout non-négligeable. Le campus est aussi un territoire d’expérimentation incroyable pour jouer avec les nouvelles mobilités et leurs interactions avec les infrastructures : entretenir le lien avec la formation est important, et je tiens à le souligner, nos étudiants sont déjà très inventifs, mais c'est notre rôle de les associer à ces travaux et d'éveiller leur curiosité ainsi que le goût de l'innovation. Les idées les plus farfelues sont parfois les plus intéressantes !

Vous êtes chercheur au laboratoire Ampère1, au sein duquel les recherches font la part belle à l’électrique et à l’automatique. Votre nouvelle nomination à « l’enjeu transport » signifie-t-elle que le développement du véhicule électrique est prometteur pour répondre aux enjeux énergétiques et environnementaux ?

Il est certain que la révolution du véhicule électrique existe déjà, et nous irons certainement vers des voies d’amélioration sur ces architectures et leurs usages. Mais je crois très sincèrement que la solution universelle n’existe pas. L’électrique pose des difficultés environnementales de production, de stockage et de recyclage, par exemple les terres rares des moteurs ou la reconversion des batteries : pas besoin d’aller plus loin pour comprendre qu'il y a encore une large place pour la recherche et l'innovation. Cependant, c’est une solution qui peut correspondre à un certain type d’usage, et je crois que c’est dans cette direction que nous trouverons un équilibre : en diversifiant les solutions techniques. Je fais effectivement partie du laboratoire Ampère avec une spécialité en ingénierie des systèmes multiphysiques et automatique. Depuis plus de 25 ans, je m’intéresse aux questions énergétiques, en particulier des véhicules. Je crois que c’est cela qui m’intéresse dans cette nouvelle casquette de responsable d’enjeu : travailler avec chaque laboratoire, sans a priori sur la source d’énergie utilisée et avec la conviction que la diversité est une clé essentielle pour un transport moins impactant sur l’environnement. En fait, il n’est pas question pour nous, chercheurs, de dire « voilà la solution », mais plutôt de donner aux industriels et à la société les outils et les méthodes pour avancer dans un contexte donné. Ici, avec l’impératif énergétique et environnemental.

S’il n’existe pas de solution unique, pensez-vous que le véhicule du futur existe quand même ? Les véhicules autonomes-volants et autres spinners -écologiques- tous droits sortis de Blade Runner ne resteront-ils que des chimères ?

Peut-être que ce type de véhicule existera un jour, qui sait ! Plus sérieusement, je crois que le véhicule du futur n’est pas celui que l’on imagine. Il dépendra surtout des usages et des législations, qui sont peut-être les seules à pouvoir faire évoluer rapidement le parc automobile d’un pays, en favorisant une solution plus qu’une autre. Il existe tout un tas de pistes à creuser sur les transports, du véhicule à son usage. Par exemple, nous avions travaillé à la conception de la première pelleteuse entièrement électrique il y a déjà plus de 5 ans. Aucune émission de polluants, un niveau de bruit moindre et une efficacité énergétique plus élevée que la mini pelle traditionnelle : c’était une vraie révolution pour les professionnels. Mais nous pouvons aller un peu plus loin dans l’exploration de nouvelles pistes. Voyez plutôt : aujourd’hui, nous considérons un véhicule comme un objet nous permettant de nous déplacer d’un point A à un point B. Pourtant, lorsqu’il est arrêté, il est inutile. Ne serait-ce pas ici quelque chose à explorer ? Ne peut-il pas servir, en plus de nous assister dans les déplacements, à autre chose ? Pour moi, le véhicule du futur naîtra de ces réflexions. Parce que le véhicule autonome, c’est très beau sur le papier : une machine parfaite conductrice, qui vous emmène à bon port en toute sécurité. Mais en matière d’usage, quelle différence y a-t-il avec une rame de métro autonome comme celles de la ligne D du réseau lyonnais ? La question est : à quel besoin répond le véhicule autonome ?

Vous parliez de la législation capable de faire avancer le changement en matière de transport. Le chercheur et l’ingénieur n’ont-ils pas leur mot à dire dans le débat public aux côtés des industriels et des législateurs ? Notamment sur cette affaire de questionner le besoin ?

La société gagnerait à intégrer un peu plus les scientifiques au débat, c’est certain. Mais cela sous-entendrait peut-être que la technique est neutre, ce qui n’est pas le cas : tous les chercheurs n’ont pas le même avis et les mêmes points de vue ! Et c’est ce qui fait toute la richesse de la recherche aujourd’hui. En matière de transport, les solutions qui émergent auront toujours un impact énergétique et environnemental, même si la technique peut participer à l’amoindrir. Nous serons toujours, chercheurs et citoyens, confrontés à un dilemme. Les avancées résideront dans les choix. Je crois que notre rôle de scientifique est surtout de donner à la société civile, les moyens de faire ses choix, et c’est dans cet esprit que je souhaite faire avancer l’enjeu de recherche au sein de l’établissement.

[1] Laboratoire Ampère (UMR CNRS 5005) : Génie Électrique, Automatique, Bio-ingénierie (INSA Lyon/ECL/LYON1/CNRS)

Recherche

Santé publique, environnement et tribologie

Comment réduire les émissions de particules d’usure ? En observant par exemple le secteur du transport sous toutes les coutures, comme le font les tribologues, soucieux d’apporter des réponses à la problématique de la qualité de l’air, pour préserver la santé des personnes.

Record de pollution à New Delhi dimanche 3 novembre. Avec un taux de concentration de particules fines plus de trente-deux fois supérieur aux recommandations de l'OMS, la capitale indienne se fait le théâtre d’un triste constat. Entre la circulation automobile, les rejets industriels et les fumées de brûlis agricoles des régions voisines, New Delhi est asphyxiée et l’air pollué.

« C'est loin de chez nous mais cela doit nous interpeller » lance Sylvie Descartes, chercheuse au laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (LaMCoS) à l’INSA Lyon. « L’agglomération lyonnaise enregistre régulièrement des taux de pollution élevés et nous devons contribuer par notre recherche à ne pas arriver à de telles extrémités » complète-t-elle.

Prendre en compte de nombreux facteurs

Mais pourquoi la qualité de l’air intéresse-t-elle cette scientifique de la tribologie ? « C’est un indicateur déterminant sur la pollution de l’air aux particules fines ou ultrafines. Une part significative de cette pollution est due au transport » répond la chercheuse.

Contact des pneumatiques des véhicules qui roulent sur l’asphalte, frottement des plaquettes de frein serrées sur le disque lors du freinage, l'usure du revêtement des sols qui s’invite dans l’équation... Tout est question de tribologie et de flux de particules, particules qu’il faut savoir aussi collecter, analyser, étudier. « Notre métier, tribologue, est complexe parce qu’il a la particularité de devoir prendre en compte de nombreux facteurs : mécaniques, physico-chimiques, matériaux, thermiques ; facteurs interdépendants et interagissant, variables multi-échelles. Comment mesurer ces particules (taille du nanomètre au millimètre) et où ? En effet, une fois émises hors du contact, ces particules vont continuer d’évoluer selon l’environnement (interactions chimiques pour former de nouveaux constituants, photosensibilité, fragmentation, décomposition, agglomérats, …). Et dans ces cas, comment remonter le fil vers leur genèse dans le contact ? Comment les caractériser alors que toutes les normes ne sont pas mises en place ? Comment réduire leurs émissions ? Comment maîtriser l’usure en un mot ? » énumère-t-elle.

« Notre travail est de reconstruire une histoire »

Si la démarche intellectuelle du chercheur est maîtrisée, ce sont les différents scénarios possibles qui multiplient les analyses. « Un patin de frein est par exemple composé de plusieurs constituants qui ont tous un rôle. Si pour réduire l'usure ou pour répondre à une nouvelle norme, on décide par exemple d’enlever un constituant jouant notamment un rôle de dissipation thermique dans le fonctionnement du frein, il faut trouver une solution permettant d’assurer la même fonction, en maîtrisant les causes et les conséquences de ce changement, tout en préservant l’efficacité et la sécurité du dispositif » explique Sylvie Descartes.

Vaste mission pour les tribologues qui travaillent sur le sujet, aux prises avec des notions de mécanique, physique, chimie, voire même climatologiques. « Il faut savoir par exemple que quand il n’y a pas de vent, les particules restent concentrées au même endroit. Ce qui peut être très dangereux en cas de pollution atmosphérique, comme cela a été le cas à Londres, avec le Smog de 1952. Notre travail est de comprendre les différentes briques, les agencer et reconstruire une histoire » résume Sylvie, guidée par la volonté de traiter le problème à la source.

Pour préserver la santé des personnes

Parce qu’en matière de particules fines/ultrafines, c’est bien de la santé de l’être humain dont il s’agit. Comment mesurer l’impact de ces particules sur le corps humain ? Comment savoir si les émissions de particules fines sont à l’origine de problèmes respiratoires, d’asthme ou pire ? « Des recherches sont menées également au LaMCoS en ce sens, en partenariat avec les hôpitaux notamment. L’histoire ne s’arrête jamais en matière de tribologie, et dans ce cas précis de la pollution de l’air, les tribologues doivent aussi tenter d’apporter des solutions pour limiter les émissions » achève-t-elle.

À Lyon, sur l’année qui vient de s’écouler, c’est au mois de février que le plus gros pic de pollution aux particules fines a été enregistré, avec 25,2 microgrammes de particules fines PM*2,5 par mètre cube d’air en moyenne journalière, quand l’Organisation mondiale pour la santé (OMS) recommande de ne pas dépasser les 25 microgrammes.

D’autres polluants menacent la qualité de l’air, et ce de manière continue. Comme le dioxyde d’azote (NO2), un gaz polluant issu des moteurs diesel. La France, dans le collimateur de la Commission européenne à ce sujet, vient de se faire épingler par la justice européenne pour dépasser régulièrement le seuil limite de NO2. 24 agglomérations françaises sont concernées, dont Lyon.

Le 7e Congrès Mondial de Tribologie (WTC 2021) se déroulera à Lyon du 5 au 10 septembre 2021. Le lieu du congrès est le centre des congrès de Lyon, entre le Rhône et le Parc de la Tête d’Or, au cœur de la cité internationale. Le WTC 2021 est organisé par deux laboratoires de recherche de la région, le Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (LaMCoS) à l’INSA Lyon, et le Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS) à l’ECL, avec l’appui de l’Association Française de Mécanique (AFM) et de l'International Tribology Council (ITC).

Pour plus d'informations, contacter le comité de pilotage du projet : Michel Belin, Philippe Kapsa, Philippe Vergne.

https://www.wtc2021.org/

* Les particules fines sont des particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres. Elles sont désignées sous le terme de PM 2,5 (d'après la terminologie anglaise particulate matter).

International

12TH THNS FORUM AT INSA LYON: Smart territories and Sustainable mobility

The THNS forum - Transports à Haut Niveau de Service - is an international symposium on sustainable development of urban transport systems, launched in 2008 by Tongji University, ParisTech and Mission Transports Intelligent of the French Ministry of the Environment, Energy and Sea. In 2015, the forum was acknowledged as a success as it was enlisted in the 21st United Nations Conference on Climate Change (COP21).

For this 12th edition, INSA Lyon was chosen to host the event and gather representatives from chineese universities (Tongji University, Dalian University and SouthWest Jiaotong University), INSA Lyon laboratories and local stakeholders, to share their expertise in the fields of urban planning and management, transport, energy and environment.

INSA Lyon researchers from CITI, DISP and LIRIS laboratories were associated to the event to present their work on different topics such as : Vehicle routing problem for City Logistics systems, Smart Deliveries and Stability measures. Lab visits were organised for participants along with presentations.

Holding the event at INSA Lyon was consistent with the university activities and involvment in Smart technologies. Moreover the INSA short programme SMART Lyon for international students will be reiterated in March 2020.

Informations complémentaires

Recherche

Le Groupe VOLVO et l’INSA LYON continueront à penser ensemble le transport urbain de demain

Inventer le véhicule qui assurera la livraison du futur, en anticipant les règlementations environnementales, les évolutions technologiques, la transformation des espaces urbains et les habitudes de ses usagers : voici les enjeux du transport urbain de demain auxquels répondent les travaux inscrits dans la Chaire de recherche VOLVO-INSA Lyon depuis 2014. À travers cette thématique pluridisciplinaire et porteuse d’avenir, les deux acteurs ont établi une relation de confiance qu’ils ont souhaité pérenniser à travers le renouvellement de la Chaire « Solutions for the future of Road Freight Transport » le 15 février dernier.

Transporter des marchandises ou des personnes dans un environnement urbain en constante évolution amène les fabricants de matériel roulant à envisager des solutions durables et intelligentes. Le Groupe VOLVO et l’INSA Lyon travaillent depuis cinq ans autour d’une réflexion croisée sur ces thématiques.

Le Professeur Didier Remond, titulaire de la Chaire explique : « les activités de recherche portent sur des thématiques de développement énergétique durable, la conception et la fabrication de solutions innovantes et du traitement de données. Cela va du design du véhicule, à l’alimentation en énergie nouvelle, en passant par l’utilisation des données récoltées par les transports connectés. Répondre aux enjeux du transport urbain du futur implique de tirer parti des évolutions technologiques, des règlementations à venir et prendre en compte la diversification des usages ou l’amélioration des performances. »

Durant ces cinq années de travaux en synergie avec la recherche et la formation, deux thèses et deux projets post-doctoraux ont démarré. Les travaux ont été concrétisés par la mise en œuvre d’essais sur les plateformes de l’INSA Lyon ou des interactions avec d'autres équipes universitaires. Afin de positionner les acteurs du monde académique et les experts du groupe industriel dans une perspective croisée et interactive, cinq ateliers thématiques ont été organisés sur un mode de « design thinking » et signent les prémices des travaux scientifiques des années à venir.

Portée par la Fondation INSA Lyon, dont le Groupe VOLVO est l’un des Fondateurs, la Chaire s’est aujourd’hui installée dans l’écosystème comme un acteur de référence, émetteur de nouvelles tendances dans le domaine, et est à l’origine de contrats de recherche complémentaires, via la filiale de valorisation de la recherche de l’INSA Lyon, INSAVALOR.

« Le renouvellement de ce partenariat résulte d’une relation de confiance construite ces dernières années. À travers cet échange mutuel, l’INSA Lyon accompagne la vision stratégique du Groupe VOLVO tout en s’inscrivant pleinement au sein de l’enjeu ‘Transports : Structures, Infrastructures et Mobilités’, dans le cadre d’une politique sociétale d’établissement responsable. Nous avons la chance de pouvoir travailler sur des temps longs et faire bénéficier nos étudiants de ces relations partenariales, via le challenge INVOLVE notamment, qui invite 40 étudiants à imaginer des transports urbains innovants », ajoute le titulaire de la Chaire.

L’INSA Lyon fait partie d’un réseau de partenaires privilégiés du Groupe VOLVO, « l’Academic Partner Program » portant sur le recrutement de talents, recherche et formation, à travers lequel le constructeur industriel, mécène et fondateur de la Fondation de l’INSA Lyon, reconnaît l’excellence de l’établissement dans des domaines correspondant à la stratégie et la vision du groupe. « La collaboration avec l'enseignement supérieur est essentielle pour que le Groupe Volvo reste à la pointe de l'innovation dans les solutions de transport. Le partenariat avec l'INSA Lyon est important pour nos activités de recherche sur les solutions de transport urbain en France. Nous sommes heureux de le renforcer avec la création d'une Chaire dont nous attendons beaucoup sur des sujets tels que l'efficacité énergétique des véhicules - notamment à travers l'électrification - l'automatisation, l'industrialisation innovante et dans d'autres domaines-clés », affirme Törbjörn Hollström, Président de la Technologie et de la division Ingénierie Truck du Groupe VOLVO.

Signature du renouvellement, le vendredi 15 février 2019

Informations complémentaires

Recherche

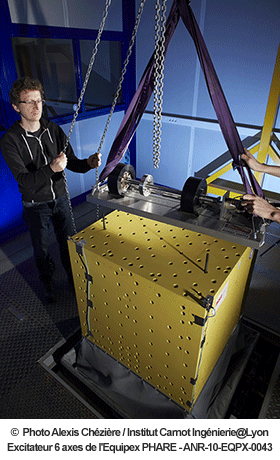

Équipex PHARE : des moteurs plus sûrs et plus fiables étudiés à l’INSA Lyon

Un cube jaune criblé par un réseau de taraudages à embase posé sur un massif d’acier et de béton de 41 tonnes, lui-même monté sur des suspensions pneumatiques… Non, ce n’est pas une nouvelle génération de caisse de magicien, mais bien un excitateur capable de secouer 450 kg selon six degrés de liberté. Installée à l’INSA Lyon, cette plateforme d’essais de grandes capacités, dénommée « PHARE-3 », fait partie de l’équipex PHARE dont l’objectif est d’élaborer les machines tournantes du futur. Rencontre avec Régis Dufour, professeur à l’INSA Lyon et au LaMCoS (Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures) et responsable scientifique de PHARE-3.

En quoi consiste la plateforme d’essais « PHARE-3 » accueillie par l’INSA Lyon ?

En quoi consiste la plateforme d’essais « PHARE-3 » accueillie par l’INSA Lyon ?

La plateforme « PHARE-3 » s’intéresse au comportement dynamique des machines embarquées, c'est un excitateur d’exception qui mobilise Éric Chatelet, maître de conférences, et Franck Legrand, ingénieur d'études CNRS. Ce dispositif est exclusif dans le monde académique français pour étudier le comportement des structures en rotation sous sollicitations extrêmes et d’en attester la bonne tenue. Avec sa force de 62 kN, il impose, grâce à trois paires d’actionneurs hydrauliques, des excitations par la base à des structures embarquées en combinant translations et rotations selon six axes de façon simultanée. Sa forme compacte offre cinq faces et donc une grande modularité pour tester selon plusieurs directions divers types de produits, comme des turbocompresseurs voire des optiques de voiture. Cette facilité de manœuvre fait de cet excitateur un outil profitable à tout domaine de recherche impliquant une machine tournante ou toute autre structure embarquée.

Dans quel contexte s’inscrit l’équipement d’excellence PHARE ?

L’équipex PHARE, pour Plateforme macHines tournantes pour la mAîtrise des Risques Environnementaux est né dans le cadre d’un PIA (Programme d’Investissements pour l’Avenir) en alliant principalement le LTDS (Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes), le LMFA (Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique) et le LaMCoS, laboratoires installés à Centrale Lyon et l'INSA Lyon. Ces trois UMR CNRS sont labélisées institut Carnot Ingénierie@Lyon, label d’excellence dans la recherche partenariale. L’intention de l’Equipex PHARE est d'améliorer les moyens de transport et les dispositifs de production d’énergie au sein desquels les machines tournantes jouent un rôle essentiel. Pour cela, il propose trois modules d’essais répartis dans les bâtiments des deux écoles d’ingénieurs.

A quels enjeux sociétaux répond l’équipex PHARE ?

Les moyens d’expérimentation mis en œuvre ont vocation à répondre à des enjeux de développement durable et de maîtrise des risques. Il s’agit pour les trois plateformes d’essai, d’étudier les phénomènes vibratoires pour élaborer des turbomachines et des moteurs performants, durables et fiables. L’équipex PHARE entretient un lien fort entre recherche académique et industrielle pour créer une avance technologique pour l’industrie française. Je souhaite que ce module PHARE-3 hébergé à l'INSA Lyon soit une plateforme ouverte autour de laquelle gravitent chercheurs, doctorants et entreprises pour faire avancer la recherche et répondre aux nombreux enjeux en fournissant une technologie innovante, frugale et sûre.

PHARE-1 et -2 sont les deux premiers modules d’étude et sont hébergés par l’École Centrale de Lyon. Ils sont respectivement pilotés par le LTDS, le porteur de l’Equipex, et le LMFA. PHARE-1 étudie les vibrations sous vide d’un moteur d’avion civil à échelle et vitesse réelles et PHARE-2 consiste en un banc d’essai dans une chambre anéchoïque pour comprendre les liens entre l’aérodynamisme, les vibrations et les bruits émis par les machines tournantes.