Sciences & Société

Festival Pint of Science

Le festival Pint of Science revient en France et dans le monde du 19 au 21 mai 2025

Pour la 12ᵉ année consécutive, et simultanément dans 27 pays et plus de 500 villes du monde dont 61 en France, le festival Pint of Science pousse les scientifiques hors de leurs labos et les emmène dans les bars durant 3 jours, pour exposer leurs travaux de recherche au grand jour, discuter et surtout partager avec le grand public.

À Villeurbanne, retrouvez-nous au Taille-Crayon ou au Carbone Café Librairie pour parler de sport, de données, de microbes, de dinosaures, de chimpanzés, etc !

Informations complémentaires

- pintofsciencelyon@gmail.com

- https://pintofscience.fr/events/villeurbanne

-

A Villeurbanne ! Le Taille-Crayon (21 rue Flachet) et le Carbone Café Librairie (42 rue Michel Servet)

Mots clés

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Institutionnel

Jean-Michel Jolion : un parcours au service de l'enseignement supérieur et de la recherche

Après une carrière marquée par des contributions significatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, Jean-Michel Jolion, professeur des universités et spécialiste en informatique, a pris sa retraite en cette fin d’année 2024. Fort d'un parcours impressionnant, il laisse un héritage durable, tant au sein de la communauté INSA qu’auprès des acteurs publics de l’éducation et de la recherche. Retour sur une carrière remarquable au service de la communauté scientifique et universitaire.

De son rôle de conseiller auprès des ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, à son engagement au service du développement de la recherche et de l’enseignement supérieur à Lyon, Jean-Michel Jolion a façonné de nombreuses évolutions.

Un parcours académique de haut niveau

Jean-Michel Jolion rejoint l’INSA Lyon en 1979 en provenance de l’Allier. « Sur le campus de l’INSA Lyon, il y avait plus d’étudiants que d’habitants dans mon village ! » nous fait-il remarquer dans un sourire. Il y obtiendra le diplôme d’ingénieur en 1984. Sa passion pour la recherche sera le fruit des rencontres avec des chercheurs de l’INSA et notamment en physique des matériaux et en microscopie électronique. C’est ce qui le conduira vers le doctorat en informatique et automatique appliquées en 1987, sur un sujet à l’interface entre plusieurs disciplines, qu’il poursuivra par un séjour post-doctoral à l'Université du Maryland (États-Unis) au sein du Computer Vision Lab, grâce à un financement INRIA. « J’y ai découvert un monde de la recherche totalement nouveau : cosmopolite, largement financé, à la pointe sur les meilleurs équipements et surtout déjà tiré par la course à la publication scientifique ! ». À son retour en France, il devient maître de conférences à l’Université Claude Bernard Lyon 1, avant de rejoindre à nouveau l'INSA Lyon en 1994. « J’ai pu obtenir un poste de Professeur au sein d’un tout nouveau département « Génie Productique » qui allait ensuite devenir génie industriel. Ça me permettait de contribuer au développement de l’INSA ». Déjà passionné par l’organisation de l’enseignement supérieur, il occupera plusieurs fonctions importantes, notamment en tant que directeur de la toute nouvelle école doctorale en informatique et information pour la société, puis directeur adjoint de la recherche, chargé des études doctorales et de la culture scientifique. Passionné de médiation scientifique et conscient que la science doit rester en contact avec la société, il créera, avec d’autres collègues de l’INSA (Henri Latreille et Frédéric Arnaud), l’association Ebulliscience (avec le soutien de Georges Charpak), association qui existe encore 26 ans après.

Jean-Michel Jolion n’a cessé d’allier recherche de pointe et implication dans la gestion et l’évolution des formations supérieures. Responsable du comité technique TC15 Graphs based representations de l’International Association for Pattern Recognition de 1998 à 2002, il a également été expert pour de nombreuses activités de recherche au Canada, en Italie, en Suisse et aux Pays-Bas. Son expertise scientifique est également reconnue au sein du comité scientifique de l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) au début 2000. « L’INA préserve la mémoire de notre temps. En son sein, j’ai découvert les enjeux du numérique, au moment de l’explosion du big data ». Pendant plus de 10 ans, il bénéficie d’un soutien de France Télécom qui assume la totalité du financement de sa recherche « sans réelle pression en retour. Un statut et une liberté comme il n’en existe plus aujourd’hui » nous confie-t-il.

Un acteur clé dans la réforme de l'enseignement supérieur et des engagements au niveau national

L’un des aspects les plus marquants du parcours de Jean-Michel Jolion réside dans son rôle au sein des institutions publiques. « Je suis devenu membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en 1998(1). J’ai pu apercevoir la complexité de notre système mais également sa richesse. Œuvrer pour rendre ce système plus efficient est devenu une évidence pour moi et une nouvelle mission personnelle que j’ai pu exercer sur des postes variés entre niveau national et régional ».

En 2012, il rejoint la DGESIP où il dirige le service de la stratégie de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle. En mai 2014, il rejoint le Cabinet de Benoit Hamon, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en tant que conseiller en charge de l’enseignement supérieur. Au fil des différents remaniements entre 2014 et 2017, il rejoindra également le Cabinet de Geneviève Fioraso, puis de Thierry Mandon, secrétaires d'État à l'Enseignement supérieur et à la Recherche et surtout de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, entre septembre 2014 et mai 2017. À ces postes, il a été un acteur majeur des réformes qui ont marqué l’orientation et l’organisation de l'enseignement supérieur français durant cette période : le passage de l’habilitation des formations à l’accréditation des établissements, le transfert de la CSTI aux Régions, la réforme de la formation des enseignants, et surtout la réforme du master dont il a présidé le comité de suivi de 2006 à 2012. « Une expérience sensationnelle au cœur du pouvoir, loin des clichés de l’administration centrale ou de la politique politicienne. Et des grands moments comme les négociations interministérielles et surtout celles avec Bercy, le centre du pouvoir ! Mais aussi, et heureusement, de formidables rencontres et des expériences humaines inoubliables surtout quand vous êtes amené à gérer les « cas personnels », toutes ces demandes, parfois farfelues, souvent touchantes et émouvantes voire dramatiques, qui arrivent des français directement sur la boite mail ou le sms de la ministre ! ».

En décembre 2020, il est rappelé comme Conseiller au sein du Cabinet de Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, d’abord pour suivre l’ensemble des mesures RH de la loi de programmation pour la recherche (votée en décembre 2020) puis de la culture scientifique et des formations.

Cette mission assumée, il revient sur l’INSA début 2022 mais repart très vite sur Paris à la demande de Sylvie Retailleau, nouvelle ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle lui confie une mission consistant à organiser une concertation sur la vie étudiante touchée par une explosion de la précarité. Comme délégué ministériel (à mi-temps avec son poste INSA), il assiste la ministre pour convaincre Bercy de dégager des moyens exceptionnels en mars 2023, « je suis très fier d’avoir pu contribuer à l’augmentation du budget de la vie étudiante de 500 M€, c’est-à-dire 22 % sur le budget, en faveur des plus précaires ». Ses rapports à la ministre et notamment le dernier remis en juillet 2023 fondent la première étape de réforme des aides sociales aux étudiants qu’il accompagne au sein de la DGESIP jusqu’à fin 2023.

Enfin, de janvier à juillet 2024, il effectue une dernière mission auprès de la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle autour du devenir des écoles d’ingénieur. « Un peu comme un retour aux sources pour boucler la boucle avant de m’arrêter » remarque-t-il.

« Pendant ces douze années au ministère, j’ai mené de très nombreuses concertations avec la communauté, les syndicats… et j’ai adoré ces contacts humains. Bien sûr, il y avait très souvent des divergences, des oppositions, des désaccords mais j’ai toujours tenté d’écouter tout le monde et de trouver le bon compromis même avec les plus irascibles, même avec les patrons des sections CNU de droit ! » sourit-il.

Un engagement fort pour la région lyonnaise

En 2004, il devient conseiller du nouveau Vice-Président de la Région Rhône-Alpes en charge de l’enseignement supérieur et de la Recherche. « Tout en restant en poste à l’INSA » tient-il à préciser. « L’objectif était d’animer la concertation régionale avec les milieux académiques et construire le premier schéma régional de l’ESR. C’était une première en France ! ». Cet ancien insalien, toujours avec cet esprit pionnier qui nous caractérise a participé ensuite activement à la contractualisation de tous les établissements de la Région.

En 2007, il est recruté comme délégué général de la toute nouvelle Université de Lyon(2). Jean-Michel est chargé de créer cet établissement public qui devra, trois mois après sa création être un des acteurs majeurs du site face à l’arrivée des grands projets comme le plan Campus, le programme investissement d’avenir… « Pour cette mission, ma priorité consistait à faire de l’université de Lyon la maison commune pour le développement du site académique lyonnais, favorisant la collaboration entre les établissements d’enseignement supérieur, les collectivités et les acteurs économiques de la région ».

En juin 2017, il devient délégué régional à la recherche et la technologie auprès du Préfet et du Recteur, « j’étais au cœur de l’innovation et de la négociation du CPER pendant 3 ans et demi ! ».

En 2022, en parallèle de sa mission nationale, à la demande des directeurs des 4 écoles (Entpe, Centrale Lyon, INSA Lyon et Mines Saint-Étienne), il accompagne la construction progressive de la démarche collective qui se traduira par la création du Collège d’ingénierie (alliance sans structure). « Une nouvelle dimension plus proche du terrain au sein d’un écosystème académique perturbé par l’échec de l’Idex mais surtout l’effervescence des nouveaux projets ».

Un homme de vision et d’innovation

Jean-Michel Jolion est également reconnu pour sa contribution à l’innovation dans son domaine de prédilection. Sa réflexion sur les outils d’analyse de données et les systèmes complexes lui a permis de contribuer activement à la reconnaissance de la recherche française dans le domaine des sciences et des technologies.

Sa recherche ? La reconnaissance des formes (et surtout les statistiques appliquées à des formes non conventionnelles) et plus simplement répondre positivement à la question « Comment mélanger des choux et des carottes ». Si vous le croisez, vous aurez peut-être droit à la recette ! En tous cas, nous souhaitons une très belle retraite à celui qui a démontré ce que veut dire l’esprit INSA tout au long de sa carrière.

(1) Il exercera cette mission jusqu’en 2007.

(2) Créée en février 2007 sous la forme d’un Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur.

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Éléonore GENDRY

Évolutions des régimes de travail industriel et mutations urbaines: L’exemple de l’entreprise Berliet et de l’agglomération lyonnaise : 1950-2020

Doctorante : Éléonore GENDRY

Laboratoire INSA : EVS

École doctorale : ED483 : ScSo (Histoire, Géographie, Aménagement, Urbanisme, Archéologie, Science Politique, Scociologie, Anthropologie)

Les relations entre l’activité et l’urbanisation sont aussi anciennes que l’existence des villes. Si ces liens ont particulièrement été étudiés pour les périodes du XIXe siècle et du début du XXe siècle, leur observation n’est que peu détaillée après-guerre. Or, l’industrie n’a jamais été aussi présente dans notre environnement dessinant des sociétés hyper- industrielles caractérisées par un continuum entre la production de biens et de services, la consommation de masse, les industries financières et culturelles, engendré par le développement du numérique. Pour saisir plus précisément les transformations urbaines héritées des évolutions de l’industrie, cette recherche s’intéresse aux mutations du travail ; ces dernières étant elles aussi liées aux changements industriels.

L’étude porte plus particulièrement sur l’usine de production de véhicules industriels Berliet implantée depuis 1917 sur les communes de Vénissieux et de Saint-Priest dans l’agglomération lyonnaise. Pour appréhender les mutations du travail au sein de cette entreprise, l’enquête s’intéresse à l’évolution de la production des moteurs Berliet entre 1950 et 2020 à l’aide des traces laissées par ces changements : journaux d’entreprise, correspondances, rapports et ouvrages spécialisés, plans ou encore photographies. Des entretiens menés auprès d’actuels ou d’anciens salariés de l’entreprise explicitent certaines traces lacunaires.

À l’issue de cette enquête, les transformations urbaines liées aux mutations du « travail industriel » s’observent autour de l’organisation et de la distribution de l’appareil productif, de l’habitat et des infrastructures de transport. Considérant l’observation de ces interdépendances entre l’industrie et la ville, il peut être avancé que des états urbano-industriels se distinguent au sein de l’agglomération lyonnaise simplifiés en deux morphologies urbaines idéales-typiques : l’une industrielle (1950-1973), l’autre hyper- industrielle (2000-2020). L’observation de ces états, caractérisés par des encastrements multiples entre industries, logements, infrastructures, etc., incite à concevoir les politiques industrielles comme une politique globale s’intéressant à l’activité productive, mais aussi aux questions du logement ou des déplacements.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Ouest, Bâtiment des Humanités, INSA-Lyon (Villeurbanne)

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Sciences & Société

La “ville perméable”. Le cas de la Métropole de Lyon

Conférence de Christian Arlet, Direction du cycle de l’eau, Métropole de Lyon

Dans le cadre des midis de l’aménagement, organisés par le département GCU et la composante EVS de l’INSA Lyon, nous recevons Christian Arlet, responsable de l’équipe “Ville perméable” de la Direction du cycle de l’eau de la Métropole de Lyon pour nous parler de la politique de gestion des eaux urbaines de l’agglomération lyonnaise. La Métropole de Lyon est reconnue pour sa gestion intégrée des eaux urbaines, notamment son utilisation des techniques alternatives au réseau d’assainissement depuis les années 1990. En 2014, la Métropole de Lyon lance le projet “Ville perméable”.

Ce projet vise à désimperméabiliser les sols urbains et à privilégier l’infiltration des eaux pluviales sur site. Au cours de la période 2017-2019, la collectivité territoriale a désimperméabilisé 113 ha. D’ici 2026, il s’agira de désimperméabiliser 400 ha supplémentaires : voirie, cours d’école et de collège, cours d’immeubles sont concernées.

Informations complémentaires

- sophie.vareilles@insa-lyon.fr

- https://objeturba.hypotheses.org/1008

-

Amphi Freyssinet, INSA Lyon, bâtiment E. Freyssinet, 8 rue des sports, 69 100 Villeurbanne

Mots clés

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Formation

Lyon, belle de nuit : des élèves-ingénieurs participent au plan Lumière

Loin de se résumer à des lanternes urbaines plantées tous les trente mètres le long des rues, l’expertise lyonnaise en matière d’éclairage urbain n’est plus à prouver. Fin janvier, la Ville de Lyon a décidé de rebattre les cartes en envisageant un troisième plan Lumière, prévu pour 2023. La réflexion, historique, doit désormais placer en son cœur l’enjeu environnemental. Jusqu’alors pensé comme un service aux usagers et un outil de valorisation du patrimoine urbain, l’éclairage devra intégrer le souci de la protection de la biodiversité et les réductions énergétiques.

Dans le cadre d’un projet d’initiation à la recherche et au développement (PIRD), quatre étudiants du département génie civil et urbanisme ont participé à la question. Pour nourrir la réflexion des élus et celle de l’équipe de la direction de l’éclairage de Lyon, ils ont étudié avec attention l’activité nocturne de la dénommée « ville des lumières ».

Lyon et la lumière : une histoire qui ne date pas d’hier

La capitale des Gaules n’en est pas à son premier « plan Lumière ». Pionnière sur le sujet, la Ville avait mis en œuvre le premier plan en 1989 avec une volonté forte : transformer les rues en véritable scène de théâtre, en illuminant les ponts, le patrimoine urbain et tous les espaces capables de transformer la ville en belle de nuit. Si les coûts bas de l’électricité de l’époque avaient favorisé cet éclairage en grande pompe, le nouvel exécutif arrivé au début du nouveau millénaire souhaitait en réduire les coûts. C’est ainsi que le deuxième plan Lumière s’était formalisé, jusqu’à aujourd’hui. « C’est un plan qui n’était pas figé et qui a fait l’objet de recherche et d’innovation. Les temporalités de la ville étaient étudiées ; aujourd’hui, le jeudi n’est pas éclairé comme le samedi soir par exemple. Depuis 2003, la lumière fait l’objet d’expérimentation, avec des travaux universitaires consacrés », explique Jean-Michel Deleuil, enseignant-chercheur au département génie civil et urbanisme. « Mais après une vingtaine d’années de vie, le deuxième plan Lumière semble arriver en bout de course. Il faut désormais réfléchir à un troisième plan », ajoute le chercheur impliqué dans ce travail avec la Ville de Lyon depuis 2003.

Offrir un nouveau paysage nocturne respectueux de l’environnement

Les volontés politiques et les convergences des enjeux environnementaux amènent la Ville de Lyon à repenser ses pratiques en matière d’éclairage urbain, envisagé pour la fin du premier semestre 2023. Désormais, l’ambition est d’adapter le niveau d’éclairement à la réalité des usages, avec plus de sobriété énergétique. Comment trouver le bon équilibre entre préservation environnementale, sécurité des usagers et mise en beauté de la ville ?

Pour répondre techniquement au premier enjeu, plusieurs quartiers lyonnais ont été soumis à des essais d’éclairage novateurs. Le plateau de la Croix-Rousse a par exemple accueilli des systèmes de détection de présence capables d’adapter la puissance de l’éclairage urbain en fonction de l’activité du lieu. Le remplacement quasi-systématique des lanternes à LED a également permis une économie d’énergie considérable. Aussi, des ilots nocturnes ont été mis en place, comme dans les grands parcs qui, éteints après leur fermeture, constituent des réservoirs d’obscurité favorable à la préservation de la biodiversité.

Adapter la lumière aux activités humaines

Thierry Marsick, directeur de l’éclairage urbain de Lyon et ingénieur INSA (1991), prévient : il ne s’agit pas seulement d’apporter des solutions technologiques innovantes pour repenser ce nouveau plan lumière. « C’est une réflexion globale sur la ville et ses activités. Il faudra peut-être envisager une relation étroite entre la lumière publique et la lumière privée car le paysage nocturne se construit aussi avec les vitrines et les enseignes des commerces. Pour coordonner et équilibrer ces initiatives lumineuses, il faut travailler de concert avec l’ensemble des usagers de l’espace urbain et comprendre précisément l’activité locale. C’est pour cela que nous avons fait appel aux étudiants de l’INSA », explique-t-il.

Pour nourrir les réflexions, l’équipe de la direction de l’éclairage urbain a donc récemment confié un travail d’observation à des élèves-ingénieurs de 4e année. Mathilde Adain, Amélie Dive, Léonardo Cardenas et Thibault Lemitre se sont attachés à surveiller les affluences lyonnaises sur deux jours clés, le mercredi et le samedi. « Nous nous sommes rapidement aperçus que récolter et compiler des données cohérentes pour quantifier des activités géolocalisées précises n’était pas chose facile », expliquent les élèves-ingénieurs. « Jusqu’alors, les estimations de l’activité se basaient sur des points immobiles, que l’on appelle des ‘attracteurs’ comme les bars, les épiceries de nuit, les établissements publics ouverts la nuit, les stations de taxi, de vélov’… Nous sommes partis d’un principe différent : la nuit, ce sont les gens qui se déplacent qui ont besoin d’être éclairés, donc nous avons concentré notre étude quantitative sur ces déplacements. En plus des points d’attraction éclairés la nuit, nous avons pris en compte les transports et les équipements de la ville », ajoutent-ils. Les données temporelles et spatiales ont été ainsi combinées afin de réaliser quatre cartes, représentant chacune une tranche horaire de la nuit. « Nous les avons présentées à la direction de l’éclairage urbain qui, très enthousiasmée, nous a demandé de résumer nos travaux aux élus. Ce travail pourrait permettre de réduire les consommations d’énergie sur les secteurs de faible intensité d’activité. »

Le Pont Raymond Barre, Lyon 2e (© Luca Gallone/Unsplash)

Imaginer la lumière avec poésie

Lyon, proclamée « ville des lumières », porte en son histoire tant de faits en rapport avec celle-ci, que la coïncidence en est étonnante : l’étymologie de son nom, Lugdunum1 ; les frères cinématographes ; sa tradition du 8 décembre et sa fête associée et… son premier plan Lumière. Tous ces éléments ont placé la lumière comme un atout du rayonnement international de l’agglomération. Plus encore pour les habitants, la poésie lumineuse de leurs rues est autant source de confort que de fierté. Alors pour Thierry Marsick, ce troisième plan ne doit pas omettre l’approche créative. « La diversité du paysage de notre ville doit être prétexte à travailler les ambiances nocturnes : les collines, les fleuves, les édifices sont autant de lieux qui méritent une attention particulière tant ils peuvent participer à la qualité de vie des usagers. D’ailleurs, cette même qualité de mise en lumière n’est pas incompatible avec les économies d’énergie : créer une ambiance apaisante peut suppléer un besoin de ‘plus de lumière’ dans certains lieux. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2001, les 79 000 points lumineux représentaient 21 gigawattheures annuels dépensés. En 1990, avec 42 000 points, le chiffre grimpait à 35 gigawattheures. Malgré l’ajout de points lumineux supplémentaires qui participent notamment à créer une ambiance nocturne particulière, la consommation énergétique a baissé. C’est selon moi, la preuve que nos ambitions environnementales ne sont pas incompatibles avec les ambitions poétiques », conclut Thierry Marsick.

-----

1Lugdunum, dont la racine est « lux » et signifierait donc « colline de la lumière »

Vie de campus

Visite guidée de la Fabrique de l'Innovation (Campus LyonTech-la Doua)

Vous êtes enseignant-chercheur d’un établissement de l’Université de Lyon et vous souhaitez intégrer plus de créativité et de maquettage dans votre enseignement ?

Venez rencontrer l’équipe de la Fabrique de l’Innovation et découvrez les services et espaces mis à votre disposition à la Fabrique de l'Innovation sur le Campus LyonTech-la Doua.

2 options de visite :

- sur site : 9h30 et 14h30 (durée 1h30)

- en visio : 12h45-13h30

Informations complémentaires

- xavier.bacher@universite-lyon.fr

- https://fabriqueinnovation.universite-lyon.fr/visite-guidee-fabrique-de-l-innovation-a-lyon-252915.kjsp?RH=1608210241363

-

Préfabrique de l'Innovation - Campus LyonTech-la Doua - 28-30 avenue Gaston Berger (sous le Quai 43 - en face du Double Mixte) 69100 Villeurbanne

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Formation

La recette secrète du tunnelier du métro B

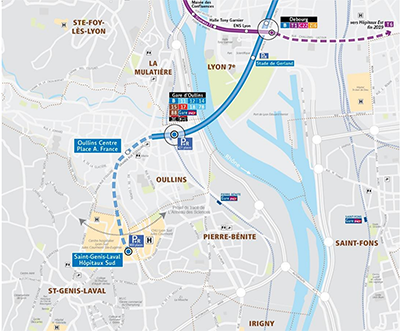

Chaque matin sous terre. Les voyageurs affluent sur les quais du métro B. Avec 180 000 voyages par jour, la ligne qui relie Villeurbanne à Oullins se verra augmentée de deux stations supplémentaires, vers Saint-Genis-Laval dès 2023.

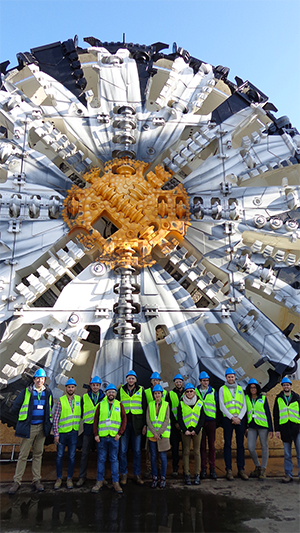

Par quelle magie l’Homme a-t-il réussi à dompter les terrains en construisant des tunnels capables de supporter des rails et des trains ? Pour Florent Prunier, co-responsable du Mastère Spécialisée Tunnels et Ouvrages Souterrains de l’INSA Lyon et Gilles Depauw, diplômé du Mastère et ingénieur tunnel, point de magie ici mais plutôt « un peu de sciences, beaucoup de technologies et un soupçon d’audace ».

Alors que le tunnelier « Coline » vient de sortir de terre après un an d’excavation du futur prolongement de la ligne B, Florent Prunier et Gilles Depauw reviennent sur les grands enjeux de la construction du tunnel. Au menu : mastodonte de métal, cailloux et boue colmatante.

« Coline », une bête pas comme les autres

C’est à plus de 20 mètres de profondeur sous les rues de la métropole lyonnaise que la ligne du métro B a vu son tracé grandir depuis la station Gare d’Oullins jusqu’aux Hôpitaux Sud à Saint-Genis-Laval. Le tunnelier Coline, qui a parcouru 2,4 km et excavé 163 000 m3 de matière durant les derniers mois, vient d’être démonté et extrait après avoir fini sa course au puits Orsel.

Véritable usine d’excavation, la machine dont le poids atteint les 2200 tonnes, a nécessité deux mois et demi de démontage. « L’entrée et la sortie de terre d’un tunnelier sont souvent des opérations délicates, surtout en zone urbaine. Les bâtis du secteur d’Oullins où le tunnelier a fini sa course est une zone sur laquelle le bâti est vieux, parfois en pisé. Il fallait limiter les tassements en surface lors du montage et démontage du tunnelier qui arrivait et repartait en pièces détachées », avance Florent Prunier.

Puits d’entrée, Saint-Genis-Laval

Grâce à sa roue de coupe de près de 10 mètres de diamètre, Coline a creusé, évacué les débris et permis la pose de voussoirs qui constitueront la paroi du tunnel de l’extension de ligne de métro. Du long de ses 122 mètres, l’imposante machine a grignoté les souterrains pendant douze mois, 24h/24 et 7j/7. Pour rejoindre l’itinéraire prévu, la machine a traversé les dormants des rues du Grand Revoyet, la Grande Rue d’Oullins, la place Anatole France et la rue de la République.

Se saisir de la géologie lyonnaise

Avec 4 lignes de métro déjà existantes, la complexité géologique des sous-sols lyonnais était déjà connue pour rendre difficile les excavations au tunnelier. « À Lyon, les souterrains sont soit très durs, soit très mous. Sur le tracé du métro B, il a fallu que le tunnelier puisse assurer le soutènement en passant de roches très dures comme du granite, à des sols alluvionnaires mous et instables », ajoute l’enseignant géotechnicien du laboratoire GEOMAS.

C’est ainsi qu’a été adoptée la solution du tunnelier à densité variable. « Concrètement, le tunnelier peut fonctionner selon deux technologies de pression : soit en mode ‘pression de terre’, soit en mode ‘pression de boue’. C’est une machine hybride qui permet autant de creuser dans du sol mou et friable que dans un sol dur et granitique », ajoute Florent Prunier.

Malgré les cartes du BRGM1 et les travaux de reconnaissances préalables, il est toujours difficile pour les ingénieurs de connaître la composition exacte du sol que la machine s’apprête à creuser. Si les géologies différentes ont justifié un tunnelier à double confinement, la technique de pression de boue a nécessité un travail de recherche et développement important. Ce travail a occupé un ingénieur géologue et diplômé du Mastère spécialisé, Gilles Depauw. « Le tunnelier à pression de boue permet de creuser même dans des sols mous qui s’effondreraient sans ce système. La pression de boue appliquée au front de taille par l’intermédiaire d’une fine membrane d’imprégnation, appelée cake, garantit le support du sous-sol. Cette boue est composée d’eau et de bentonite mais pour les sols lyonnais, il a fallu développer quelque chose d’un peu différent », tente d’expliquer Gilles, désormais ingénieur tunnel chez Implenia.

La recette du cake parfait

En se baladant au bord du Rhône, il n’est pas rare de voir des alluvions et dépôts glaciaires sur le bord des rives. Ces petits galets, en apparence anodins, ont pourtant rendu la fabrication de la boue colmatante difficile. « Les sols alluvionnaires, très poreux, ont la capacité de laisser fuir la boue dans le terrain, ce qui risquait de faire chuter la pression nécessaire au soutènement. Pour contourner ce phénomène, nous avons élaboré une boue colmatante capable de boucher cette porosité. Pendant plusieurs mois, nous avons cuisiné des cakes de boues en laboratoire pour trouver la recette parfaite de cake en essayant différents types d’ingrédients », ajoute l’ancien étudiant.

Ainsi injectée dans les tuyaux du tunnelier Coline pour creuser les sous-sols limoneux, la boue disposait de sa propre centrale de traitement. « Au sein de la machine, la boue effectue un circuit. Une fois remontée à la surface, elle est séparée des galets qu’elle a rapportés de sa tournée pour être réutilisée et réinjectée. Bien sûr, nous parlons ici de milliers de mètres cube de boue », ajoute Gilles.

Les matériaux triés comme le sable et les galets sont recyclés pour le remblai sous les voies, en grave non-traitée. « Ce matériau a été utilisé en remplacement du béton, trop gourmand en énergie fossile et permettra de construire les sols sur lesquels se poseront les rails du prolongement de la ligne du métro B. En pressant la boue usagée pour séparer l’eau, on obtient des galettes d’argile qui ont été évacuées en carrière », conclut Gilles Depauw.

Désormais démonté depuis fin septembre dernier, le tunnelier Coline a été renvoyé en pièces détachées à l’usine de fabrication pour recyclage. À l’heure actuelle, les travaux de génie civil sont dans leur dernière ligne droite, à l’ouvrage des deux nouvelles stations prévues pour une mise en service dès 2023.

En lien étroit avec l’Association Française des Tunnels et Espaces Souterrains (AFTES) et le Centre d’Etudes des Tunnels (CETU), l’INSA de Lyon et l’ENTPE proposent en co-accréditation depuis 2011 le Mastère Spécialisé « tunnels et ouvrages souterrains, de la conception à l’exploitation ». Cette formation qui dispose du label de « formation internationale » de l’Association Internationale des Tunnels et de l’Espace Souterrain (ITA/AITES) et du soutien du Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Souterrains de France (FNTP) est destinée à répondre aux fortes attentes du marché français et international en formation de spécialistes de la conception, construction et exploitation des ouvrages souterrains.

En lien étroit avec l’Association Française des Tunnels et Espaces Souterrains (AFTES) et le Centre d’Etudes des Tunnels (CETU), l’INSA de Lyon et l’ENTPE proposent en co-accréditation depuis 2011 le Mastère Spécialisé « tunnels et ouvrages souterrains, de la conception à l’exploitation ». Cette formation qui dispose du label de « formation internationale » de l’Association Internationale des Tunnels et de l’Espace Souterrain (ITA/AITES) et du soutien du Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Souterrains de France (FNTP) est destinée à répondre aux fortes attentes du marché français et international en formation de spécialistes de la conception, construction et exploitation des ouvrages souterrains.Plus d’informations : https://www.insa-lyon.fr/fr/mastere-ouvrages-souterrains#0

[1] Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) est l’établissement public français de référence dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol. C'est le service géologique national français.

Recherche

Fête des Lumières : Lyon, indétrônable en matière d’éclairage urbain

Décembre, mois des Lumières à Lyon. L’occasion pour la Ville de flamber sur le plan international pour de bonnes raisons : son expertise en éclairage urbain fait l’unanimité et c’est loin d’être terminé. Entretien avec un spécialiste du sujet : Jean-Michel Deleuil, Professeur à l’INSA Lyon et chercheur au laboratoire TRIANGLE (UMR 5206).

Lyon, LA ville des Lumières, vraiment ?

« Absolument. Réellement depuis 1989, lorsque Michel Noir devient maire de Lyon. À l’époque, la ville est sinistre, pas sortie de sa tradition industrielle, et pas rayonnante à l’échelle européenne. Michel Noir souhaite la rendre plus attractive et l’ouvrir à l’international, et cela passe par une refonte complète de la physionomie de Lyon et de son marketing. Il met en place le plan vert, pour valoriser les espaces publics, refaire les façades d’immeuble, changer les couleurs de la ville ; et le plan bleu, pour reconquérir les fleuves, aménager les berges et réduire la place de la voiture. En complément, il lance le Plan Lumière, un outil de planification de l’éclairage jamais vu auparavant. Dans les années 1980, les commerçants du centre-ville, constitués par rue en associations, s’étaient dotés de matériels d’éclairage disparates, à leurs frais. La Ville avait laissé faire, elle ne payait que la consommation électrique, mais le résultat était un paysage nocturne pas du tout coordonné. Il fallait mettre de l’ordre dans l’image de la Presqu’île. Lyon devient alors précurseur en planification de l’éclairage urbain, et trente ans plus tard, elle prépare son troisième plan lumière quand la majorité des villes du monde n’en sont qu’au premier. »

Comment ce plan lumière a-t-il évolué en trente ans ?

« Le plan lumière de 1989 met les pleins feux sur les édifices emblématiques de la ville : les ponts, la cathédrale Saint-Jean, le palais de justice… C’est la carte postale. Lyon avait amélioré son visage diurne, il fallait le confirmer la nuit, et les coûts très bas de l’électricité à l’époque ont permis cet éclairage en grande pompe. En 2003, Lyon fait l’objet d’un deuxième plan lumière, c’est alors Gérard Collomb qui dirige la Ville. Le regard de la population va compter, devenue sensible à la dimension développement durable. On est attentif à la baisse de la consommation électrique, à l’intensité des lumières. Le second plan lumière s’ouvre à un patrimoine du quotidien et sort de l’hyper-centre. On va éclairer la petite église de Montplaisir ou le cinéma de La Duchère. Toujours en s’appuyant sur une géographie commerciale.

La dimension artistique compte aussi, on expérimente de nouvelles couleurs, de nouvelles ambiances, permises par l’arrivée des LED, et on travaille sur les temporalités de la ville. On n’éclaire pas le jeudi comme on éclaire le samedi soir. La dialectique est forte entre les choix d’éclairage et les pratiques des habitants. Ce plan lumière n’est pas figé, il est conduit sur le mode de l’expérimentation, il évolue, il fait l’objet de recherches. En 2019, il arrive à échéance. Les objectifs de 2003 sont atteints, mais il faut penser la nuit et la lumière autrement. Du coup, la Ville se pose la question d’un troisième plan lumière, qui sera peut-être un plan de nuit, pour réduire la pollution lumineuse et permettre aux urbains de revoir les étoiles. »

À l’heure de l’urgence climatique, comment ce contexte est-il pris en compte ?

« Le passage du premier au second plan lumière a permis une baisse de 40 % de consommation d’énergie, dans le respect des engagements du protocole de Kyoto*.

Le plan 3 va se conduire dans le souci de limiter très fortement les lumières qui partent vers le ciel. En lien avec la question de la trame noire : proposer de très faibles niveaux lumineux pour protéger la biodiversité nocturne des espaces verts et des fleuves. Mais dans le même temps, il faut assurer la sécurité des personnes et des déplacements. Il n’est pas question d’obscurité, mais on peut envisager des baisses importantes des niveaux d’éclairement. »

Le 8 décembre, Lyon fêtera les Lumières. Une fête symbolique ?

« Au-delà du spectacle et d’une origine historique controversée, c’est pour la Ville de Lyon la démonstration de son savoir-faire et l’occasion d’une communication très forte à l’international. Depuis 2002, Lyon est membre exécutif du réseau LUCI, (Lighting Urban Community International), qui permet l’échange de bonnes pratiques en matière d'éclairage urbain dans les villes. 80 villes en font partie et la prochaine réunion a lieu pendant la fête des Lumières. »

Jean-Michel Deleuil a connu les bancs de l’INSA Lyon en tant qu’étudiant pendant… Trois mois ! C’est ensuite vers l’IUT Génie Civil qu’il s’oriente avant d’intégrer une Licence en études urbaines à l’Université Lumière Lyon 2. Il poursuit ses études en maîtrise avec un mémoire sur la nuit.

Jean-Michel Deleuil a connu les bancs de l’INSA Lyon en tant qu’étudiant pendant… Trois mois ! C’est ensuite vers l’IUT Génie Civil qu’il s’oriente avant d’intégrer une Licence en études urbaines à l’Université Lumière Lyon 2. Il poursuit ses études en maîtrise avec un mémoire sur la nuit.« En tant qu’usager, j’étais expert d’un domaine, la vie nocturne, sur lequel mes enseignants n’étaient pas du tout calés ! J'ai poursuivi avec un DEA sur le sujet et mon travail de thèse sur Lyon, la nuit, a été financé. L’éclairage, les loisirs et les représentations nocturnes de la ville, … Je m’intéressais à un sujet complètement impensé par les urbanistes de l’époque » explique l’expert.

Après post-doctorat sur Genève la nuit, il revient à l’INSA mais cette fois-ci en tant qu’enseignant-chercheur recruté par Monique Zimmermann et Henri Botta au département Génie Civil et Urbanisme (GCU). Aujourd’hui responsable du pôle Études Urbaines et Ateliers, il travaille avec ses étudiants sur les problématiques contemporaines de l’éclairage urbain, comme la mise en place de trames noires ou les phénomènes de cacolumie.

« Ce terme désigne un paysage urbain en cacophonie lumineuse, du fait de conflits entre éclairages publics et privés. Avec deux étudiantes de 5e année au département GCU, on a travaillé sur le sujet à la demande de la Ville et nous publierons bientôt nos résultats, pour coordonner et amener du sens aux lumières de la ville » conclut Jean-Michel Deleuil.

* Ce traité international adpoté en 1997 et entré en vigueur en 2005 engagent les pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à l’activité humaine.

Copyright photo : Louise Deleuil

Art & Culture

Concert de l’Orchestre Symphonique INSA-Universités

Depuis plus de 30 ans, l’OSIU regroupe étudiants et actifs lyonnais pour interpréter les oeuvres phares du répertoire classique.

VA : 4 € / Réduit : 5 € / Normal : 9 € (-1€ prévente)

-------------

Crédit photo : J.Chapsak - Graines d'images

Informations complémentaires

- http://osiu.insa-lyon.org

-

CGR La Rotonde - 20 avenue Arts, 69100 Villeurbanne.

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

International

INSA Lyon, un acteur majeur de la coopération entre Lyon et la Chine

Début mai, une délégation de la Métropole et de la Ville de Lyon était en visite en Chine pour les 30 ans du jumelage avec la Ville de Canton. A cette occasion, Eric MAURINCOMME était invité, aux côtés de Khaled BOUABDALLAH, Président de l'Université de Lyon, de Jacques COMBY, Président de l'Université de Lyon 3, de Bruno BONNELL, Président d'emlyon business school et de Thierry PARIENTE, Directeur de l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Techniques du Théâtre de Lyon (ENSATT), pour représenter l'enseignement supérieur lyonnais.

La délégation officielle conduite par David KIMELFELD, Président de la Métropole, fut accueillie à l'université Tongji, partenaire de l'INSA Lyon depuis 1998 pour le vernissage d'une exposition du Nouvel Institut Franco-Chinois sur les relations entre Lyon et la Chine et une table-ronde sur les défis du développement urbain de Shanghai à l'horizon 2035.

Le programme à Shanghai a aussi permis de rencontrer les partenaires de l'Université Shanghai Jiaotong tant sur les échanges dans le domaine des sciences de l'ingénieur que dans le domaine de la santé dans l'objectif de créer de nouveaux programmes de Recherche en lien avec la Faculté de médecine et la filière médicale francophone.

Le programme à Shanghai a aussi permis de rencontrer les partenaires de l'Université Shanghai Jiaotong tant sur les échanges dans le domaine des sciences de l'ingénieur que dans le domaine de la santé dans l'objectif de créer de nouveaux programmes de Recherche en lien avec la Faculté de médecine et la filière médicale francophone.

De nombreuses entreprises lyonnaises étaient présentes à Shanghai et sous l'égide d'Alain MERIEUX, pionnier des relations industrielles franco-chinoises, une nouvelle convention fut signée entre le Bureau de la Santé de la Municipalité de Shanghai, les Hospices Civils de Lyon et Biomérieux pour la formation des médecins hospitaliers.

Enfin, l'INSA Lyon était invité à s'associer à une soirée célébrant la récente coopération entre l'Université Normale de Shanghai et l'ENSATT et mettant en valeur les jeunes talents chinois dans les arts du théâtre

Enfin, l'INSA Lyon était invité à s'associer à une soirée célébrant la récente coopération entre l'Université Normale de Shanghai et l'ENSATT et mettant en valeur les jeunes talents chinois dans les arts du théâtre.

Pour Eric MAURINCOMME : "Etre présent sur une telle visite officielle permet d'apporter un éclairage sur l'investissement continu et les réalisations de l'INSA Lyon en Chine depuis près de 40 ans; nous restons à l'écoute des nouveaux défis de nos partenaires chinois en matière de développement, qu'il s'agisse de la lutte contre les pollutions ou de la santé dans un contexte de vieillissement de la population, et jouons collectif avec les acteurs lyonnais dans un pays de plus en plus compétitif et courtisé. "

A l'occasion de cette visite en Chine, Eric Maurincomme a aussi rencontré les lycées partenaires de l'INSA Lyon à Shanghai qui envoient des étudiants chinois étudier au sein de la filière ASINSA.