Sciences & Société

Soutenance de thèse : Antoine CARVALHO

« Contrôle actif de l'ensemble roue-pneu pour la réduction de la transmission vibratoire solidienne »

Doctorant : Antoine CARVALHO

Laboratoire INSA : LaMCos

École doctorale : ED162 MEGA

Avec l’essor des véhicules électriques, le bruit de roulement jusqu’alors masqué par d’autres sources de pollutions sonores émanantes des véhicules pose un réel problème de confort pour les passagers. La structure des véhicules, les pneumatiques ainsi que les systèmes de suspensions permettent d’atténuer certains effets indésirables du contact pneu-chaussée à hautes et basses fréquences. Cependant peu de solutions techniques sont déployées pour traiter les phénomènes vibratoires transmis par les ensembles montés entre 200 et 500 Hz. Cette thèse est construite autour de trois axes : l’approfondissement de la compréhension du comportement dynamique des assemblage roue-pneu, la mise au point et maitrise d’un set de dispositifs expérimentaux, la réalisation d’un système et d’une loi de contrôle permettant de diminuer les efforts transmis dans les moyeux. Des travaux effectués sur 4 différents dispositifs expérimentaux ont permis de minimiser les incertitudes liées à la dynamique évolutive de la structure à contrôler. Ceci permettant de mieux définir le champ d’action de la solution à proposer. Par le biais de ces résultats un réseau de transducteurs piézoélectriques, utilisés comme capteur et actionneurs, est proposé. Différentes solutions de contrôle robuste ont été étudiées, notamment une combinant du contrôle actif et un filtre modal spatial ainsi qu’une autre exploitant un contrôleur à mode glissant. Ces solutions ont d’abord été étudié numériquement puis elles ont été testées sur la structure à l’échelle 1:1. En parallèle de ces travaux, des études de robustesses des solutions proposés ont été réalisé. Le système de contrôle le plus avancé est finalement testé dans des conditions réalistes de fonctionnement avec un chargement, un contact avec le pneumatique assimilable à celui obtenu avec la chaussé et avec rotation de l’ensemble. Une atténuation des deux modes ciblés est obtenue pour différentes vitesses de rotation.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Marc Seguin, INSA-Lyon (Villeurbanne)

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Xavier PLOUSEAU-GUÉDÉ

Similitude pour les vibrations et le rayonnement acoustique de plaques planes immergées : prise en compte du fluide lourd, des raidisseurs et de l'excitation par couche limite turbulente

Doctorant : Xavier PLOUSEAU-GUÉDÉ

Laboratoire INSA : LVA

École doctorale : ED162 : Mécanique, énergétique, génie civil, acoustique

Dans le secteur maritime, la maîtrise du bruit propre et du bruit rayonné des véhicules marins est un enjeu primordial. La caractérisation en amont de la réponse vibroacoustique de ces structures est nécessaire pour s'assurer une maîtrise des performances. Cependant, les structures développées dans ce secteur sont grandes, raidies, couplées à un fluide lourd et sont soumises à un écoulement turbulent, ce qui rend difficile, coûteux et chronophage de réaliser des expérimentations. Cette thèse étudie la possibilité de pallier ces contraintes en développant une approche basée sur la théorie des similitudes. Cette théorie permet de relier, par ce qu'on appelle des lois de similitude, deux systèmes et leurs réponses en fournissant les conditions dans lesquelles la réponse du système à taille réelle peut être prédite en évaluant la réponse d'un système à échelle réduite, dont les propriétés en termes de dimensions, de matériau, de fluide environnant et de chargement extérieur sont différentes. Plus particulièrement, ce projet de recherche s'intéresse au cas d'un panneau plan, raidi ou non raidi, chargé par un fluide lourd et excité par une couche limite turbulente. Le développement des lois de similitude fait apparaître des conditions à respecter afin d'obtenir une prédiction exacte de la réponse recherchée. Les lois et conditions de similitude sont tout d'abord étudiées et vérifiées numériquement. Ensuite, une campagne de mesures est réalisée afin de valider ces lois pour des panneaux excités par une couche limite turbulente en air. Une attention particulière est portée à l'estimation de la puissance acoustique rayonnée par les panneaux excités par une couche limite turbulente, en développant deux méthodes : l'une basée sur la matrice interspectrale vibratoire du panneau et l'autre à partir de la pression acoustique en champ proche et du principe d'holographie acoustique.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne

Recherche

Réduire le bruit du trafic routier pour une meilleure santé

Alors que les moteurs des voitures et des camions sont devenus de plus en plus silencieux, la principale source de bruit de la circulation émane particulièrement du frottement des pneus contre la chaussée. Dans les zones périurbaines, ce bruit représente une gêne quotidienne considérable pour les habitants. Dans le cadre du projet intitulé « LEON-T » (Low particule Emissions and lOw Noise), un consortium composé de partenaires académiques et universitaires européens souhaite formuler des recommandations pour atténuer les risques potentiels causés par le bruit sur la santé cardiovasculaire. Le Laboratoire Vibration Acoustique (LVA) a apporté son expertise scientifique en matière de mesure acoustique.

Du bruit et des maladies

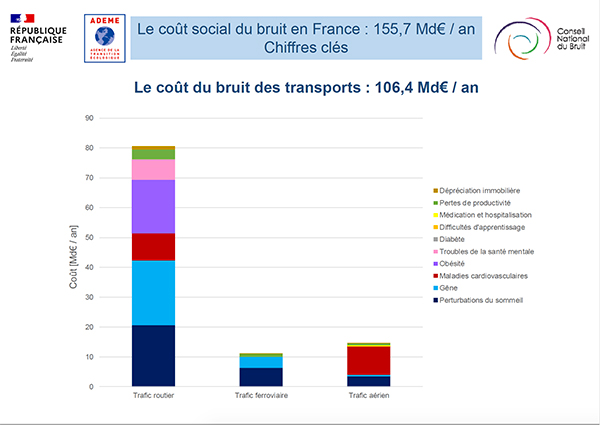

Selon une étude sur le bruit social menée par l’Ademe en 2021, le trafic routier représenterait plus de la moitié (51.8 %) du coût social annuel du bruit en France, soit l’équivalent de 106,4 milliards d’euros. « Le problème du bruit social n’est pas annexe. Beaucoup de personnes en souffrent quotidiennement, notamment les habitants en zone périurbaine où les véhicules roulent à des vitesses intermédiaires », introduit Etienne Parizet, enseignant-chercheur au LVA.

Et si le bruit pose tant de problème, c’est parce qu’il perturbe le sommeil, entraînant potentiellement des problèmes de santé cardiovasculaires. « C’est ce que s’appliquent à montrer nos collègues de l’Université de Göteborg, en Suède. En mesurant la qualité du sommeil auprès d’un échantillon de participants et en relevant des caractéristiques physiologiques et sensibles, ils s’apprêtent à déterminer les réels impacts du trafic routier sur le sommeil. Pour réaliser ces phases de tests en situations sonores contrôlées et déterminer les paramètres du timbre à inclure dans leur expérience, ils se sont tournés vers le LVA. »

Le trafic routier représenterait plus de la moitié (51.8 %) du coût social annuel du bruit en France,

soit l’équivalent de 106,4 milliards d’euros (Source : Coût social du bruit en France, Ademe)

Le trafic routier qui murmurait aux oreilles des habitations

Ainsi, le groupe de recherche sur l’environnement sonore et la santé de l’Université de Göteborg a confié l’étude de l’appréciation des bruits de pneus à l’expertise du LVA. Dans l’enceinte du laboratoire d’acoustique villeurbannais, Etienne Parizet et Thibault Marin-Cudraz (post-doctorant) ont disséqué différents enregistrements de passages de poids lourds. « Il s’agissait d’identifier les paramètres du bruit à faire évoluer. Dans un timbre, il y a plusieurs dimensions possibles : le son peut-être plus impulsionnel, plus grave, plus régulier… ».

À l’étude des enregistrements, l’équipe note une palette de sons assez riches. La présence d’une tonalité se détache particulièrement : une fréquence pure sur laquelle les chercheurs se sont concentrés. « Après avoir synthétisé les paramètres importants du bruit, nous avons simulé une façade, pour imiter les conditions dans lesquelles un riverain pourrait le percevoir chez lui. Grâce à un échantillon de volontaires auprès desquels nous avons mesuré la gêne, il s’est avéré que l’intensité du bruit jouait, mais que la présence de la fréquence pure contribuait de façon égale, à la gêne liée aux bruits routiers. Il s’avère que cette fréquence est émise par les pneus de poids lourds. »

![]()

Bruit de passage 1 : sans la fréquence pure

![]()

Bruit de passage 2 : avec la fréquence pure

Pneus et santé : le projet LEON-T

Si le bruit émis par les pneus de véhicules de tourisme reste aujourd’hui cadré par une règlementation et un étiquetage précis, les acteurs du projet LEON-T ont pour objectif de protéger un peu plus la santé des populations. « La règlementation ne fixe que des valeurs cibles sur le niveau de bruit global. Or, avec nos expériences, il s’avère que la fréquence pure dont je parlais plus haut, est aussi un facteur de gêne aussi important que l’intensité du bruit global. Avec les résultats de recherche de nos collègues suédois qui qualifieront ces effets sur la qualité du sommeil, nous espérons pouvoir faire évoluer les règlementations et prendre en compte ce paramètre qui n’était pas contrôlé jusque-là. En parallèle, le projet LEON-T s’intéresse également aux émissions de particules des pneumatiques, dues aux frottements du pneu sur la chaussée », conclut Etienne Parizet.

Le consortium comprend des constructeurs automobiles (Audi, Ford), des centres techniques et des sociétés d'ingénierie (Idiada, ETU, VTI, TNO, RIVM) et des universités : Univ. de Göteborg (UGOT), INSA-Lyon).

Plus d’informations : https://www.leont-project.eu

Recherche

« Chut ! » : trop de bruit dans les bureaux ouverts du secteur tertiaire

Le bruit au travail a un coût social : 21 milliards d’euros1 selon une étude de l’Ademe menée en 2021. Historiquement, si l’étude acoustique et l’exposition au bruit dans le milieu professionnel étaient principalement associées aux métiers d’usine, l’avènement de l’économie tertiaire a changé la donne. Dans les bureaux ouverts ou « open-space », les opérateurs font état d’une gêne liée au bruit, pouvant entraîner l’amoindrissement de la productivité, fatigue, maladies professionnelles et accidents du travail.

La problématique du bruit dans les bureaux ouverts représente un sujet d’intérêt majeur pour l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). Lorsque des membres de l’institut nancéien frappent à la porte du Laboratoire Vibrations Acoustique, leur demande trouve écho chez Étienne Parizet, enseignant-chercheur à l’INSA Lyon. À travers un projet pluridisciplinaire impliquant acousticiens, psycho-acousticiens et ergonomes, cette collaboration de longue date œuvre à comprendre l’apparition de la fatigue pour protéger la santé des opérateurs en préconisant des solutions d’aménagement des espaces de travail ouverts.

Pourtant largement en dessous des contraintes règlementaires2, le bruit dans les espaces de travail ouverts semble être vecteur de fatigue pour les opérateurs. Une enquête suisse réalisée en 2010 auprès de 1230 salariés, faisait état d’une réelle gêne due au bruit, « à 80 % dans les bureaux comptant plus de 50 personnes ». « Dans les locaux d’entreprises tertiaires, le bruit provient principalement de la parole. On trouve dans la littérature scientifique, des premiers tests réalisés il y a près de 50 ans montrant que les bruits de parole réduisaient la performance, en créant une charge mentale plus élevée. Depuis, on a compris qu’une bonne part de cette charge provenait, notamment, des rapides variations du contenu fréquentiel de la voix », explique Étienne Parizet.

Protéger de la fatigue induite par le bruit en open-space : des premiers travaux concluants

En 2012, la collaboration entre le LVA et l’INRS débute afin de mieux faire le lien entre l’intelligibilité de la parole et la gêne des occupants. Parmi les premiers tests lancés, un premier exercice faisant appel à la mémoire sérielle réunissait une cinquantaine de participants, soumis à un mélange de bruits et de paroles dont l’intelligibilité variait. « Chacun devait mémoriser des suites de chiffres pour les restituer rapidement. Nous avons pu confirmer l’importance du niveau d’intelligibilité sur la gêne induite. Nous avons aussi remarqué une grande variabilité dans la performance des participants : certains avaient d’excellents résultats, quelle que soit la condition sonore. » Pour aller plus loin, une deuxième expérimentation a consisté à faire établir une revue de presse, mettant en jeu plusieurs processus cognitifs comme la génération d’idées ou la mémoire à long terme. « Pendant une journée, les participants ont d’abord été soumis à un bruit stationnaire, un bruit de parole et un bruit un peu plus modulé. Ceci a permis de confirmer le rôle particulier de la parole, qui augmentait la fatigue et la charge de travail perçues par les participants. Dans certaines conditions de travail, ce bruit de parole peut s’avérer délétère sur la santé des opérateurs, comme par exemple, dans les centres d’appel téléphonique ». Conclus en 2019, ces premiers travaux expérimentaux ont donné lieu à une évolution de la norme AFNOR S31-199 sur l’acoustique des bureaux ouverts. Une norme internationale (ISO) est en cours de négociation.

L’émergence du projet FABO : quid des malentendants travaillant dans les bureaux ouverts

Les résultats des premières expérimentations du LVA, corroborant avec la littérature sur le sujet, démontraient ainsi que certaines caractéristiques du bruit de parole intelligible étaient un facteur de gêne et de fatigue important pour les opérateurs en open-space. Cependant, le projet précédent, intitulé « EBBO3», n’avait pas pris en considération les caractéristiques individuelles et situationnelles. C’est ainsi que le projet « FABO » est né pour approfondir les recherches. « En fonction de l’état psychologique, l’âge, la capacité auditive de la personne, la gêne peut être différente d’un individu à l’autre. Aussi, l’ambiance sociale, la complexité des tâches ou l’organisation de travail peuvent influer sur celle-ci. À travers le projet FABO pour ‘Approche transactionnelle de la FAtigue des opérateurs travaillant dans des Bureaux Ouverts’, nous avons souhaité explorer l’impact du niveau d’audition sur la fatigue ressentie dans les bureaux ouverts », ajoute Étienne Parizet. Ainsi, l’enseignant-chercheur et Nicolas Poncetti, doctorant au sein du Laboratoire Vibrations et Acoustique, s’interrogent : une baisse de l’audition réduit-elle le niveau de gêne ou au contraire, entraîne-t-elle une demande d’attention plus forte à la parole intelligible, ainsi plus de fatigue ?

Dans une chambre semi-anéchoïque,

les participants ont été invités à réaliser des tâches

en étant soumis à différents types de bruits.

Depuis octobre dernier, l’équipe travaille à déterminer l’impact du bruit de parole auprès des personnes malentendantes, à partir du protocole précédemment appliqué. « Ce type d’expérience requiert un nombre de participants assez important et la variabilité individuelle de réussite à la tâche est forte : il est difficile de trouver des personnes ayant le même profil de perte auditive. Pour l’instant, une première phase de test a été réalisée avec des personnes non-appareillées dont les capacités d’audition étaient amoindries par un simulateur auditif, cependant, la validité écologique4 de ce premier protocole ne nous satisfait pas. Nous sommes donc actuellement, avec l’aide d’audiologistes, à l’œuvre pour recruter des participants de même profil auditif. Si les personnes sont amenées à travailler plus longtemps, des défaillances auditives comme la presbyacousie sont des réalités qu’il faudra prendre en compte dans l’adaptation des postes de travail », conclut l’enseignant-chercheur.

Grâce aux travaux in situ parallèlement menés par une équipe de recherche du Laboratoire d’Anthropologie et de psychologie Cognitives et Sociale de l’Université de Nice (LAPCOS), les résultats du projet FABO permettront à l’INRS de faire évoluer les règles d’aménagement, les indicateurs de qualité et les normes relatives au bruit dans les activités professionnelles. Affaire à suivre.

Le projet FABO - « Approche transactionnelle de la FAtigue des opérateurs travaillant dans des Bureaux Ouverts » implique le Laboratoire Vibrations et Acoustiques (LVA), le Laboratoire d’Anthropologie et de psychologie Cognitives et Sociale (LAPCOS Université Côté d’Azur) et l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnels (INRS).

Le projet FABO - « Approche transactionnelle de la FAtigue des opérateurs travaillant dans des Bureaux Ouverts » implique le Laboratoire Vibrations et Acoustiques (LVA), le Laboratoire d’Anthropologie et de psychologie Cognitives et Sociale (LAPCOS Université Côté d’Azur) et l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnels (INRS).Le projet FABO est soutenu par une aide de l’Agence Nationale de la Recherche.

[1] Le coût social du bruit en France est estimé à 147,1 milliards d’euros par an. Source : Coût social du bruit en France, DOUILLET Maia, SIPOS Gala, DELUGIN Léna, BULLIOT Benoît, REMONTET Lucas, BIDAULT Elsa, ADEME, I Care & Consult, BRUITPARIF OBSERVATOIRE DU BRUIT EN ILE-DE-FRANCE, ENERGIES DEMAIN - 2021/07)

[2] L’INRS considère que l'ouïe est en danger à partir d'un niveau de 80 décibels durant une journée de travail de 8 heures.

[3] EBBO pour « Exposimètre de Bruit pour Bureaux Ouverts »

[4] La validité écologique exprime dans quelle mesure les résultats de la recherche sont applicables à des situations de la vie réelle en dehors des conditions expérimentales.