Formation

iGEM FIAT LUX : des bactéries phytopathogènes luminescentes

Equipe la plus récompensée lors de la plus grande compétition internationale étudiante en biologie de synthèse, le concours iGEM, FIAT LUX a tout raflé : 2e place générale au concours dans la catégorie undergraduate ; sélectionnée parmi les 7 meilleures équipes sur les 370 participantes ; élue meilleur projet dans le domaine de la nutrition et de l’alimentation ; meilleur hardware ; meilleur assemblage de pièces d’ADN ; meilleure présentation au public ; meilleur site internet et meilleure vulgarisation…

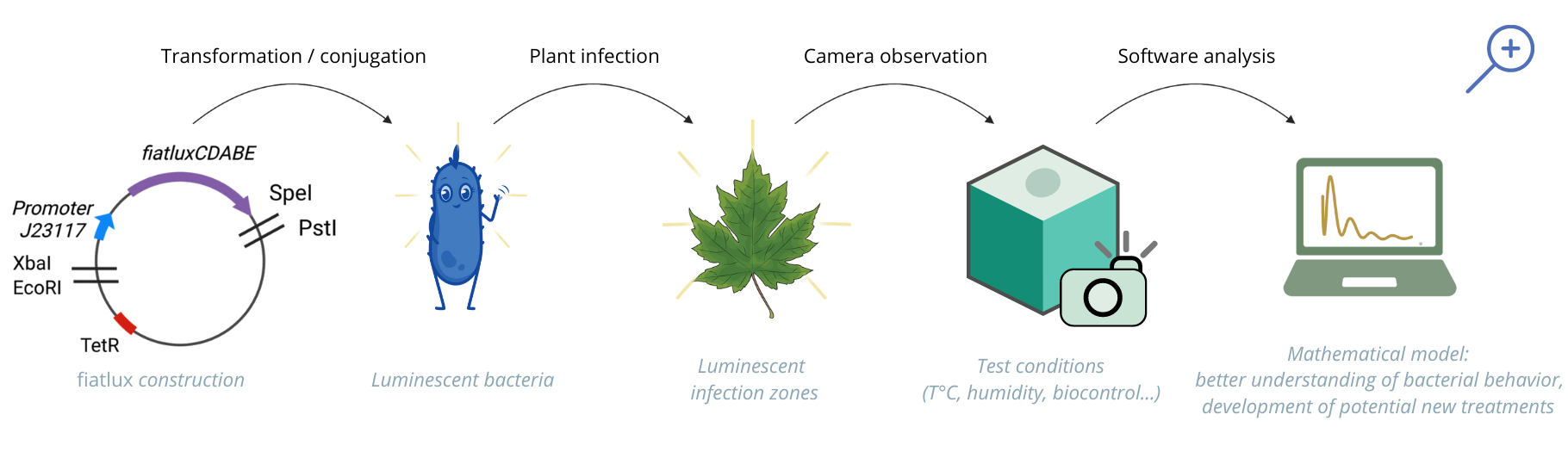

Pourquoi un tel engouement ? Leur nouvel outil de suivi de bactéries phytopathogènes basé sur la luminescence, permet de mieux comprendre les infections de plantes en temps réel sans méthodes intrusives.

Pendant près d’un an, quatorze élèves-ingénieurs du département biosciences de l’INSA Lyon et une étudiante de l’Université Lyon 1, ont travaillé à rendre des bactéries luminescentes afin de visualiser en direct leur développement sur les plantes. Si l’objectif initial était de participer au concours international, au gré des rencontres et des expérimentations, les étudiants sont allés jusqu’à développer un système clé en main : l’outil FIAT LUX.

Annonce de la deuxième place du classement général du concours

dans la catégorie undergraduated (sur 180 équipes) - Paris Expo Porte de Versailles

"Repousser les limites de la biologie de synthèse pour construire des systèmes biologiques capables de faire face aux défis du quotidien" constitue la ligne directrice de la compétition iGEM1. Créée par le MIT, elle rassemble chaque année des étudiants du monde entier pour faire avancer la recherche sur les biotechnologies. Lorsque l’équipe lyonnaise se forme en novembre 2021, c'est d'abord pour « participer à la recherche de solutions alternatives et avoir un impact positif sur le monde agricole », introduit Mathilde Cecchi, en 5e année du parcours biochimie et biotechnologies. « Notre projet était de permettre une meilleure compréhension de l’infection des plantes par des bactéries. Nous espérions pouvoir observer ces pathogènes directement grâce à leur luminescence. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur le travail précédent d’une équipe qui s’était appliquée à développer un outil de bioluminescence. »

C’est ainsi qu’une partie de l’équipe entame le travail de génétique. À partir d’une pièce d’ADN provenant d’une bactérie vivant dans les fonds marins, le Photorhabdus luminescens, elle réussit à faire briller leurs bactéries phytopathogènes en les transformant par un assemblage de séquences génétiques spécifiques. Les travaux se concentrent principalement sur deux types de bactéries, les E. coli et les Dickeya solani. « Rendre nos bactéries luminescentes a été le plus long du travail. Nous avons dû fragmenter ce qui existait déjà dans la nature pour le reconstruire, avec le risque que les organismes ne soient plus viables. D’ailleurs, c’est ce qui a été le plus difficile : comme nous faisions quelque chose d’inédit, lorsque ça ne fonctionnait pas, nous ne pouvions pas savoir si c’était dû à nos transformations ou aux conditions dans lesquelles nous les effectuions », indique Théo Mathieu, en 4e année de biosciences.

Ainsi, les étudiants se transforment en apprentis chercheurs, construisant, déconstruisant, reconstruisant. Jusqu’au moment, un jour d’été : « par miracle, nous avions parmi nos colonies de bactéries transformées, une seule qui faisait vraiment beaucoup plus de lumière. On l’a prise en photo avec un smartphone en exposition longue et on a pu observer son comportement en suivant les traces dessinées par sa lumière. Il ne nous restait plus qu’à peaufiner l’outil génétique pour être sûr que la luminescence ne modifiait pas son comportement initial », ajoute Mathilde.

En parallèle, une autre partie de l’équipe est chargée de comprendre le contexte dans lequel la future innovation peut évoluer. « Nous voulions nous inscrire dans la réalité et vérifier comment notre projet allait impacter le monde agricole. Pour que les professionnels soient en mesure de s’emparer de nos outils, nous sommes allés à la rencontre d’acteurs de la filière. Nous avons ainsi compris les besoins et les challenges des agriculteurs, rencontrés des entreprises agro-alimentaires, le ministère de l’agriculture... Plus on avançait dans ces rencontres, plus elles se spécifiaient sur la bactérie Dickeya solani, qui attaque les tubercules de pommes de terre. C’est celle que nous avons utilisée pour notre preuve de concept », explique Élise Piette.

Sur les paillasses du laboratoire MAP2 mises à disposition de l’équipe, les échanges entre étudiants, techniciens et chercheurs élargissent les contours du projet. D’abord avec la conception d’un équipement pour observer le comportement des bactéries, puis la création d’un logiciel d’analyse d’images. « Une fois l’outil génétique fonctionnel, nous avons dû concevoir un hardware pour pouvoir observer le comportement des bactéries luminescentes. Concrètement, c’est une petite chambre noire couplée à une caméra pilotée qui permet de récolter des données précises », ajoute Madeleine Bourseul. « Puis, en discutant avec les biologistes du labo, nous avons remarqué que les possibilités ouvertes par la luminescence n’étaient pas forcément connues. Il n’existait pas de logiciel d’analyse de la luminescence simple, alors nous avons décidé d’en créer un. Nous l’avons imaginé pour les chercheurs avec qui nous étions en contact mais il est aujourd’hui en open source et facilement améliorable », ajoute l’étudiante.

L’open source, c’est le principe qui anime le challenge iGEM. La connaissance créée par les étudiants de l’INSA Lyon et de l’Université Lyon 1 est ainsi accessible aux prochaines équipes et à tous les chercheurs du monde. Pour l’heure, les quinze étudiants ne comptent pas s’arrêter là. Si certains membres poursuivent l’aventure en stage pour en faire un protocole standardisé, tous ont envie d’étendre le champ des possibles. « Nous avons envie de voir si les travaux peuvent aller plus loin, avec une publication scientifique notamment. Nous voudrions faire en sorte que les retombées du projet dépassent le cadre du concours, pour aller sur le terrain », confie l’équipe.

Au terme de cette année d’aventures scientifiques, les étudiants ne retiennent pas seulement leurs capacités à réaliser des prouesses techniques, mais l’importance de la curiosité et du partage. « Nous avons su aller chercher de l’aide un peu partout et s’auto-former sur des sujets très précis selon nos envies personnelles. Par exemple, nous avons reçu de l’aide d’un étudiant de génie mécanique pour construire notre hardware ; nous avons été coachés par le responsable de la section théâtre-études ; et notre contenu graphique a même été réalisé par une diplômée de l’INSA Lyon ! », ajoute Théo. « Au-delà de la magie de cette synergie pluridisciplinaire, il y a un enrichissement personnel qui dépasse toute récompense : le partage des sciences et la richesse des rencontres », conclut Madeleine.

L’équipe FIAT LUX au complet

Les membres de l’équipe :

▪️ Étudiants :

INSA Lyon : Anaëlle Roman, Basma Makhloufi, Elise Piette, Guillaume Fulconis, Laia Darne Clavaron, Léa Le Large, Madeleine Bourseul, Manon Aubert, Marianne Richaud, Marine Aurrand, Mathilde Cecchi, Solène Favier , Théo Mathieu, Tom Roblin.

Université Lyon 1 : Cassie Kohut.

▪️ Encadrants : Agnès Rodrigue (Maître de conférences INSA Lyon, laboratoire MAP) et Erwan Gueguen (Maître de conférences Université Lyon 1, laboratoire MAP)

▪️ Superviseurs : Typhaine Brual (Doctorante INSA Lyon, laboratoire MAP), Marianne Chouteau (Enseignante-Chercheuse INSA Lyon, Directrice adjointe du laboratoire S2HEP), Marie-Pierre Escudié, Marion Létisse (Maître de conférence INSA Lyon), Makram Mghezzi-Habellah (Doctorant ENS Lyon - Laboratoire LBMC).

Contact : igem.insalyon2022@gmail.com

[1] International Genetically Engineered Machine Competition

[2] Microbiologie Adaptation Pathogénie (INSA Lyon/CNRS/Lyon 1/UdL)

Recherche

« On suspectait depuis longtemps que la consommation excessive de viande rouge pouvait causer des mutations »

Carino Gurjao est un jeune diplômé de « BIM », le parcours bio-informatique et modélisation du département biosciences de l’INSA Lyon. S’il fallait illustrer son entrée dans le monde de la recherche, l’onomatopée ferait plutôt « boom ». À 27 ans, au sein d’Harvard Medical School, Carino vient de démontrer un lien biologique entre alimentation fortement carnée et cancer colorectal. Pour le biologiste-informaticien, c’est un rêve d’enfant qui prend forme. Pour les patients et médecins, c’est un espoir de plus pour prévenir la deuxième cause de décès par cancer en France.

On a beaucoup parlé de vous dans la presse française ces derniers temps, et pour cause : vous venez de mettre en évidence le lien biologique entre consommation de viande rouge et cancer. Qu’est-ce que cela signifie ?

Depuis trois ans, j’essaie de comprendre les « empreintes mutationnelles », ces signatures de mutation causées par les cancers, visibles sur l’ADN. Il peut y avoir plusieurs facteurs à ces mutations : le tabagisme, les rayons UV, le surpoids des patients… On suspectait depuis longtemps que la consommation excessive de viande rouge pouvait causer des mutations. L’article que nous venons de publier porte sur la découverte d’une nouvelle empreinte mutationnelle qui est associée à une alimentation fortement carnée.

Effectivement, l’OMS a classé la viande rouge « cancérogène » depuis 2015, pourtant aucune preuve biologique n’avait pu être faite jusqu’alors. Quelles pistes avez-vous explorées ?

Concrètement, j’analyse l’ADN des patients et le mets en relation avec leurs habitudes de vie. Le laboratoire au sein duquel je travaille peut compter sur une gigantesque base de données patients établie depuis 50 ans. Nous avons identifié plusieurs empreintes mutationnelles dont une qui est plus abondante chez ceux qui mangent plus de viande. Et nos analyses ont trouvé que l’empreinte génétique était plus importante chez ceux qui mangent plus de viande transformée. Nous avons aussi analysé d’autres facteurs tels que les viandes blanches, l’alcool et l’indice de masse corporelle, mais ils n'influent pas sur l’abondance de l’empreinte mutationnelle. Ce résultat suggère que cette empreinte est particulièrement influencée par la consommation de viande rouge.

Vous n’êtes pas encore tout à fait docteur et vous venez de faire une découverte importante. Êtes-vous fier ?

Ici, à Boston, tout le monde trouve des trucs géniaux. En fait, je me suis surtout dit « je suis au même niveau que les autres ». Je crois que l’on n’a jamais vraiment le temps de réaliser que l’on vient de faire une découverte importante, car les résultats obtenus font souvent émerger beaucoup de questionnements supplémentaires. Je ne me lève jamais le matin en me disant « je vais guérir le cancer ». Si j’amène ma petite brique à l’édifice, c’est déjà très bien. Mais ce qui me fait lever le matin, c’est la curiosité et l’espoir de comprendre un mécanisme. Ça, c’est excitant. Je ne pense pas être fier, mais juste reconnaissant de pouvoir travailler sur ce qui me fascine depuis longtemps. La cancérologie est un domaine complexe qui nécessite beaucoup d’expertises différentes : au quotidien, je travaille avec des statisticiens, des physiciens, des immunologues, des médecins… Je suis très reconnaissant de la formation que j’ai reçue à l’INSA et qui me permet de comprendre mes collègues, même si je ne suis pas un spécialiste de leur domaine. Ce genre de profil « couteau-suisse » ne se trouve pas vraiment aux États-Unis, ni en France d’ailleurs.

En parlant de vos collègues, racontez-nous l’ambiance au sein de votre laboratoire. Vous faites tout de même partie d’une équipe adossée à deux des universités les plus prestigieuses du monde, le MIT et Harvard.

Je dirais que c’est une ambiance très collaborative. La plupart du temps, je travaille avec des gens d’un autre domaine que le mien, la biologie computationnelle. Si j’aime la vie de chercheur, c’est parce qu’on peut choisir les personnes avec qui on travaille d’une certaine façon. J’avoue qu’au début, je m’attendais à ne pas me sentir à ma place, mais finalement, c’est très bienveillant. Chacun travaille beaucoup, et avec le temps, je m’aperçois que nous avons toutes et tous le même syndrome de l’imposteur. Le travail d’équipe rend tout beaucoup plus plaisant, surtout lorsque tout le monde est enthousiaste sur le sujet. Et la recherche avance plus vite quand elle est faite à plusieurs !

Harvard Medical School

Pourtant, la recherche contre le cancer semble fastidieuse, surtout lorsque l’on se place du côté des patients. Comment le chercheur que vous-êtes voit-il cela ?

C’est vrai qu’il y a souvent cette impression de surplace, mais lorsque l’on regarde les chiffres, il y a beaucoup de cancers avec maintenant 20 % ou 30 % de chance de guérison. Il ne faut pas oublier qu’il y a quelques années, le diagnostic d’un cancer était souvent une peine de mort. J’ai appris que le cancer n’était pas une maladie, mais plusieurs pathologies très différentes. Peut-être que j’ai trop le nez dedans, mais j’ai beaucoup d’espoir. Là où j’étais intrigué par l’aspect aléatoire de ces pathologies, j’ai découvert que la cancérologie est un métier de précision : aujourd’hui, il n’est plus question de faire des médications contre une maladie, mais bien pour un individu et ses particularités.

Êtes-vous un chercheur-né ?

Ma mère a retrouvé une rédaction que j’avais écrite quand j’avais six ans. Je disais vouloir « devenir biologiste » pour comprendre « comment certains lézards marchent sur l’eau ». Du peu que je me souvienne, je pense avoir toujours eu un intérêt pour la biologie, au sens de « vie » : les animaux, les hommes et les plantes. En tous les cas, je suis venu à l’INSA pour la filière BIM très orientée vers la recherche, et je me suis essayé à plusieurs domaines et secteurs. Mais il semblerait que ce soit la cancéro qui m’ait trouvé ! Après la présentation de ma thèse au mois de novembre à Paris, je compte rejoindre Columbia University. Il y a un angle de recherche qui me tente beaucoup : l’influence de l’origine ethnique des patients sur les cancers. Notamment pour le cancer colorectal, l'ethnicité semble influer sur le taux d’incidence et la mortalité et ces disparités ne sont pas explicables uniquement par les différences sociales ou leurs moyens financiers. Il y a beaucoup d’hypothèses à creuser : est-ce dû au régime alimentaire, une différence génétique, à une flore intestinale différente… Ça risque d’être passionnant ! In fine, j’aimerais vraiment rester dans le monde académique, mais ici il y a peu de place en tant que professeur d’université. Il faudra être patient.

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 1 - 27 octobre 2021

Recherche

« La crise a démontré tout l’intérêt de faire comprendre la science »

Après un début de carrière passé dans le domaine de l’analyse ADN au service du laboratoire de police scientifique de Lyon, Benoît Tonson, diplômé du département biosciences de l’INSA Lyon, a mis les voiles et changé de cap. Désormais, chef de rubrique « sciences » pour le site The Conversation France, il continue d’honorer une responsabilité commune aux deux métiers : faciliter l’accès au savoir scientifique, au plus grand nombre. Il explique.

Le média pour lequel vous travaillez actuellement met en lien chercheurs et journalistes, avec l’ambition de pouvoir rendre le savoir accessible à tous. Comment définiriez-vous votre rôle de « journaliste-vulgarisateur » ?

C’est une fonction légèrement différente du journalisme scientifique car il s’agit ici de se positionner en tant que facilitateur : mon rôle est d’aider le chercheur, qui a l’habitude des articles scientifiques, à toucher le cœur d’un lectorat profane à travers un article de presse. Au sein de The Conversation France, mon rôle consiste en ce que l’on appelle communément de « l’édition », c’est-à-dire que je tente de vulgariser au maximum les propos ou les notions qui pourraient être difficiles d’accès pour un public qui n’a pas la connaissance scientifique du domaine en question. Parfois, les chercheurs le font très naturellement et en y pensant, c’est aussi une qualité qui m’a servi dans ma première vie d’ingénieur : faire comprendre les dimensions techniques d’un projet au sein d’une entreprise est absolument essentiel, surtout lorsqu’il vous faut convaincre un financeur !

La vulgarisation scientifique est-elle capable de retranscrire l’intention du chercheur assez justement ? N’est-ce pas un procédé de simplification qui peut s’avérer dommageable pour la vérité scientifique ?

Je crois que cela dépend du sujet, où parfois, il est nécessaire que le lecteur dispose d’un certain niveau de connaissances pour sa compréhension. En effet, il n’est pas toujours possible d’étayer les explications dans un article de deux pages et cela peut parfois freiner les esprits scientifiques. Mais attention « simplifié » ne veut pas dire « simpliste » ! Il est nécessaire de rappeler l’intérêt de la vulgarisation, qui est de mettre à disposition une connaissance en particulier, et non pas l’entièreté des recherches. Il s’agit de trouver le bon équilibre, et effectivement il peut être frustrant de ne voir valorisée qu’une petite goutte dans l’océan que représentent des années de recherche, mais l’écriture et la pédagogie imposent de faire des choix. La démocratisation des savoirs auprès du grand public est d’ailleurs une activité qui est assez peu valorisée dans la carrière des chercheurs, ce qui à mon sens est tout à fait dommageable, notamment lorsqu’il s’agit de recherche publique. Que l’article mette en avant la démarche scientifique ou les résultats, il s’agit toujours d’une belle occasion de faire comprendre, à un lectorat novice (ou pas), ce qu’il se passe dans un laboratoire et de casser cette image de chercheur mystérieux.

En parlant de mystère, la crise sanitaire a été le théâtre d’une mauvaise compréhension entre la communauté scientifique et la société civile. Est-ce exagéré de considérer l’accès au savoir par la vulgarisation scientifique comme d’intérêt général ?

Depuis un an, il ne passe pas une journée sans qu’un média généraliste s’attarde sur un sujet « sciences et santé » et la crise sanitaire a mis en lumière la méconnaissance du monde de la recherche par la société civile. Ces derniers mois ont démontré tout l’intérêt de faire comprendre la science, car il y a eu énormément d’incompréhensions sur la façon dont on « fait de la recherche ». Le principe de controverse scientifique a rapidement pris des airs de débats politiques polarisés, là où la société civile aurait normalement dû faire confiance et attendre le consensus scientifique. La recherche n’est pas la science, c’est un processus « en train de se faire » et qui a besoin de temps. Je crois que c’est ce que cette séquence médiatique a démontré : qu’il était difficile pour la société civile d’accepter le doute que sous-tend la recherche, qui n’est pas mathématique contrairement à ce que l’on pourrait croire. Les chercheurs sont des êtres humains qui ont des interprétations qui diffèrent et qui doivent se mettre d’accord. C’était l’essentiel à (faire) comprendre. Bon, des controverses scientifiques, il y en a eu des tonnes avant la crise sanitaire, et celle-là n’est certainement pas la dernière, ce qui nous laissera l’occasion d’apprendre de nos erreurs, je l’espère.

Vous êtes également à l’initiative de The Conversation junior, dont le contenu est destiné à répondre aux questionnements d’enfants. Est-ce un public qu’il vous semble particulièrement important de toucher ?

Effectivement, nous tentons de répondre grâce à l’expertise de chercheurs à des questions d’enfants. Je suis toujours très étonné des questions brillantes qui émergent. Leurs questionnements sont étonnamment complets et parfois loin de l’innocence que l’on attribue à l’enfance. Je trouve cette action très importante car cela peut permettre de faire naître des vocations, mais au-delà, je crois que cela participe au développement de l’esprit critique. Et dans ce monde où même les enfants sont surchargés d’informations, s’il fallait « sauver » une information plus qu’une autre, c’est bien celle qui nous permet de comprendre « pourquoi et comment ». C’est d’ailleurs ce que je préfère dans mon quotidien de journaliste : comprendre comment le chercheur en est arrivé à telle ou telle conclusion, et surtout par quels chemins.

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 3 - 9 février 2022

Art & Culture

Exposition Happy Biosday

Un évènement dans le cadre des 60 ans du département Biosciences, en partenariat avec la bibliothèque Marie Curie de l’INSA Lyon et le Collectif VAVILOV.

Une invitation à découvrir l’histoire de l’Institut Vavilov basé à Saint-Pétersbourg qui entretient, sème, cultive et classifie plus de 345 000 espèces végétales.

Réservation obligatoire pour les groupes de 10 personnes : culture@insa-lyon.fr

Informations complémentaires

-

Galerie du Centre des Humanités et bibliothèque Marie Curie, INSA Lyon

Mots clés

Derniers évènements

Tous les évènements

INSA Lyon

Les brèves de la quinzaine

Recherche. Annie Malchere, Bérangère Lesaint et Thierry Douillard du laboratoire MATEIS (Matériaux, Ingénierie et Science, INSA Lyon/CNRS/Lyon1) ont reçu la médaille du cristal collectif du CNRS pour leur investissement quotidien au sein de la plateforme de microscopie, le CLyM.

Conférences. Dans le cadre de la Fête de la science du 2 au 12 octobre 2020, le département biosciences organise en partenariat avec la bibliothèque Marie Curie et le service culturel, un cycle d’exposition et conférences sur les thèmes suivants : « Les défis de l’agriculture de demain » et « Identification des criminels par leurs empreintes génétiques »

Diversité. Trois étudiants ayant bénéficié depuis le lycée du programme CAP’INSA ont fait part de leur expérience à la ministre déléguée chargée de la ville, Nadia Hai, à l’occasion de sa venue à Vaulx-en-Velin. Ils sont aujourd’hui tuteurs du dispositif mené par le centre Gaston Berger de l’INSA Lyon.

Bourses d'excellence. Victorien Aviles (2FIMI), jeune développeur chevronné d’applications numériques et Taha Boussaid (4GEN), très investi dans la vie associative insalienne ont été récompensés par une bourse d’excellence américaine. La Fondation américaine Ametek soutient les étudiants à haut potentiel avec une forte implication dans leur domaine d’études.

Recherche

Microbiologiste, il observe l’évolution du coronavirus jour après jour

Philippe Lejeune est spécialiste de la contamination bactérienne de matériels médicaux. Enseignant à l’INSA Lyon, au département Biosciences, il communique régulièrement à son entourage ses observations sur la propagation du virus Covid-19 depuis le premier jour de confinement. Récit.

3,6%. Philippe Lejeune intègre ce dernier chiffre au tableau qu’il a construit depuis le 16 mars dernier. Les chiffres, la base. Dans sa tête, il fait le bilan, après un mois de confinement. De plus de 25%, le pourcentage de progression quotidien du nombre de décès dans les hôpitaux dus au coronavirus est passé à 3,6%. Un signe d’espoir pour ce chercheur en microbiologie, attentif à la moindre évolution de la situation. Selon ses analyses, si les mesures de confinement continuent à être respectées, la tendance à la baisse devrait se poursuivre. Une baisse entamée il y a maintenant trois semaines, depuis le 27 mars dernier où la progression du nombre de décès a chuté de 10 points par rapport à la veille, pour ne plus remonter depuis.

Philippe Lejeune le sait, le confinement a porté ses fruits. Dans la colonne de droite de son fameux tableau, il a inscrit le nombre de décès que la France aurait compté si l’augmentation journalière s’était maintenue à 25% après le 27 mars. Plus de 94 000 personnes auraient perdu la vie. Face à un virus dont on ne connait pas encore tous les mystères. Pour ce spécialiste de la contamination microbienne, la première règle à respecter est de se laver les mains. Avec du savon, pendant 20 secondes sous le robinet d’eau tiède. À chaque fois que cela s’impose. En rentrant des courses, après avoir touché un interrupteur, une poignée de porte, un interphone, une rampe d’escalier… La liste est évidemment interminable et le geste sauveur reste le même. C’était ce qu’il était en train de dire à ses élèves de 3e année du département Biosciences de l’INSA Lyon lorsque la menace du virus commençait à prendre de l’ampleur. En plein travaux pratiques pour manipuler une bactérie de manière stérile, ces étudiants apprenaient les rudiments d’un métier à risque : microbiologiste. Les règles d’or : protéger son environnement, protéger les autres, se protéger soi-même et protéger la manipulation de la bactérie en conditions stériles. Un courant d’air dans la salle de cours et l’alarme pouvait être déclenchée. À moindre mal à l’INSA puisque les bactéries utilisées sont inoffensives mais qu’en est-il en conditions réelles ? C’est toute la prise de conscience que s’attèle à déclencher chez ses étudiants Philippe Lejeune, lui qui a passé six années au plus près du danger, à l’Institut Pasteur, pour ses études postdoctorales. Il était également maître de conférences à Paris VII, avant de postuler à l’INSA Lyon, qu’il a rejoint en 1992.

Dans un an, il « partira à la retraite ».

Pour l’heure, il ne sait pas de quoi demain est fait.

Très scrupuleux, il est le premier à avoir respecté les règles du confinement. Féru de marche, il rêve de ce jour où il pourra de nouveau découvrir des sentiers inconnus et respirer un air pur. En attendant, il sort juste pour faire quelques courses, jusqu’à regretter sa dernière initiative. Dans la file d’attente du supermarché, il attend d’être dans le prochain groupe qui sera autorisé à rentrer. Quand la file s’est mise en marche, il sent l’odeur de la cigarette qu’une personne à plus de dix mètres devant lui fumait en avançant dans la file. En tant que microbiologiste, il ne peut s’empêcher de penser que si cette personne était contaminée, elle contaminerait alors tout son entourage immédiat en exhalant la fumée de sa cigarette. Tout comme une personne présentant une toux a priori banale. À partir de ce moment-là, il n’est plus jamais retourné faire ses courses sans masque.

Pour lui, c’est le deuxième geste qui sauve : porter un masque. Ceux qui auraient pu dormir dans les laboratoires de l’INSA ont été donnés aux hôpitaux dès la pénurie annoncée. Tout comme les gants de protection. Dans les laboratoires, y compris le sien, l’unité mixte de recherche CNRS 5240*, les chercheurs ont dû prendre beaucoup de décisions, et trouver des solutions pour maintenir les travaux en cours pendant leurs absences, pour ne pas perdre des heures de recherche. Lorsqu’on leur a dit que l’INSA fermait ses portes, ils ont été les premiers surpris. Ne plus enseigner, oui, mais ne plus chercher, pourquoi ? Et pour combien de temps ?

Il y a quelques jours, la levée du confinement était annoncée pour le 11 mai prochain. D’autres questionnements se bousculent. Philippe, lui, n’a plus à se préoccuper de ses cours. Il a par chance donné le dernier de son semestre quelques heures avant la fermeture de l’école, permettant à tous ses élèves de lui envoyer leurs rapports depuis. Par contre, il ne sait pas quand il pourra remplir son rôle dans les jury de thèses, dont les soutenances sont reportées. Des thèses avec des sujets qui trouvent écho auprès de son âme de chercheur. Comme la multi-résistance aux antibiotiques, qui tuent chaque année en Europe 25 000 personnes. Et d’autres virus infectieux, comme la grippe, dont les ravages sont communément admis et pourtant si meurtriers, chaque année.

Une chose est sûre pour cet observateur scientifique. Il y a un avant et un après coronavirus. Les gens auront appris à se protéger.

*MAP pour Microbiologie, Adaptation et Pathogénie, laboratoire associant le CNRS, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et l’INSA Lyon.

Formation

Nouvelle médaille d’or pour l’équipe INSA-UPS au concours iGEM du MIT à Boston

Avec une nouvelle médaille d’or, le prix « Information processing », le prix « Meilleur design appliqué » et des nominations dans 6 autres catégories, l’équipe iGEM INSA-UPS se positionne dans le top 5 des 173 équipes « undergraduate » !

Son sujet 2017 : la détection et traitement du choléra dans l’eau contaminée

Cette année, l’équipe composée d’étudiants INSA Toulouse, de l’Université Paul Sabatier et de l’INSA Lyon s’est engagée dans la lutte contre le choléra. Cette maladie due à la bactérie Vibrio choleræ se manifeste par une infection intestinale aiguë, provoquant des milliers de décès chaque année. Elle se propage de façon épidémique par la contamination de l’eau, notamment dans les pays en voie de développement, victimes de catastrophes naturelles ou de conflits (comme actuellement au Yémen).

Les très beaux résultats du projet témoignent de la capacité de l’équipe iGEM 2017 à répondre aux exigeants critères de la compétition internationale. La qualité du travail effectué a été soulignée par 8 nominations à des prix spéciaux, dans les catégories suivantes :

- Meilleur projet dans la catégorie "Information Processing"

- Meilleur site web

- Meilleure présentation

- Meilleur design appliqué

- Meilleur engagement public

- Meilleur intégration d'expertises dans le projet (Integrated Human Practice)

- Meilleure nouvelle séquence d'ADN

- Meilleure démarche entrepreneuriale

Deux trophées ont ensuite été remportés, pour le meilleur projet dans la catégorie « Information Processing » et pour le « Meilleur design appliqué », ainsi qu’une médaille.

Ces deux prix rejoignent le prix « Best Measurement » obtenu en 2014. Cette équipe française multi-établissement rassemble toutes les forces du double éco-système national/local à travers un partenariat entre 2 écoles du Groupe INSA et l’Université Toulouse III Paul Sabatier. L’équipe INSA-UPS a ainsi réussi le tour de force de se hisser à la quatrième place sur 173 équipes en compétition qui représentent les meilleures écoles et universités du monde. C'est un résultat remarquable tant l’équipe fait office de « Petit Poucet » en comparaison d'autres grosses écuries aux moyens humains et financiers bien supérieurs. L’équipe se plaçant également en tête des équipes françaises, ce résultat souligne la qualité de la formation et de la recherche sur Toulouse et à l’INSA Lyon dans le domaine de la biologie moléculaire et des biotechnologies.

L'iGEM, ou international Genetically Engineered Machine, est une compétition internationale de biologie synthétique organisée à Boston aux Etats-Unis. Cette compétition réunit chaque année des équipes venant du monde entier, ayant travaillé tout l'été à l'élaboration d'un système biologique innovant répondant à une problématique actuelle.

Plus d’informations :

- http://2017.igem.org/Giant_Jamboree

- http://2017.igem.org/Results

- http://2017.igem.org/Team:INSA-UPS_France

iGEM Toulouse :

- Facebook : https://www.facebook.com/IGEM-Toulouse-1604834019761538/

- Twitter : @iGEM_Toulouse

Informations complémentaires

Formation

iGEM 2017 : une équipe INSA Toulouse-INSA Lyon en compétition

C’est une première dans l’aventure iGEM, des étudiants de l’INSA Toulouse et de l’université Toulouse III – Paul Sabatier sont rejoints par deux étudiants de l’INSA Lyon pour participer à ce concours international de biologie synthétique, de brillante renommée.

Boston est dans le viseur pour les INSA de Toulouse et Lyon, qui unissent pour la première fois leurs forces dans le concours iGEM (international Genetically Engineered Machine). Les deux écoles ont déjà brillé par le passé dans cette compétition incontournable de la biologie de synthèse et espèrent décrocher une fois de plus une médaille d’or. L’heure est au développement de leur projet : détecter et tuer la bactérie du choléra dans l’eau contaminée.

« Nous nous sommes engagés dans cette lutte qui fait encore rage dans certaines parties du monde, comme actuellement au Yémen. Le choléra touche sévèrement des pays où la saison des pluies, qui revient chaque année, inonde les points d’eau environnants, permettant une recrudescence de l’épidémie en favorisant la prolifération des bactéries vecteurs de la maladie » explique Margaux Poulalier Delavelle, étudiante en 4e année au département Biochimie et Biotechnologie de l’INSA Lyon.

Avant d’aller plus loin dans leur projet scientifique, les étudiants ont échangé avec Médecins Sans Frontières pour affiner le champ d’action.

« MSF intervient déjà aux premiers symptômes de la maladie en installant immédiatement un camp dans les zones touchées et en traitant les populations. Mais nous, nous nous orientons vers les localisations difficiles d’accès, les villages isolés par exemple, parce que les personnes qui ne survivent pas au choléra sont souvent celles qui sont trop éloignées des centres de soins » précise Margaux.

Comment détecter et traiter le choléra dans l’eau contaminée ?

Pour pouvoir détecter le choléra, l’équipe iGEM 2017 planche donc sur un système élaboré de biologie de synthèse permettant de modifier une bactérie non pathogène, appelée Vibrio harveyi, pour la rendre capable de détecter la bactérie qui cause le choléra, appelée, elle, Vibrio cholerae.

« Ce message de détection pourra ensuite être transmis à une levure Pichia pastoris, qui produit des peptides anti-microbiens issus du crocodile, sous forme de message moléculaire. L’épidémie pourra ainsi être mieux détectée et traitée » complète Margaux.

Pour développer ce projet, l’équipe INSA iGEM 2017 peut compter sur l’aide du Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés basé à l’INSA Toulouse, qui l’accueille tout au long du développement du projet, et sur l’encadrement de huit enseignants-chercheurs.

« Nous sommes très heureux de vivre cette expérience ensemble, et notre mélange avec des INSA Toulouse ainsi que des étudiants de l’université Toulouse III - Paul Sabatier nous apporte beaucoup car nous pouvons compléter nos connaissances en biologie. Nous allons apprendre beaucoup les uns des autres » ajoute Margaux, qui précise que, hormis la médaille d’or en ligne de mire, l’équipe souhaite se distinguer sur d’autres champs de compétences, comme l’entrepreneuriat et la responsabilité sociétale.

Informations complémentaires

Formation

Première édition du Forum Rencontres Biosciences !

Le Forum Rencontres Biosciences (ou « RBS », jeu de mots reprenant le sigle bien connu en biologie de « Ribosome Binding Site ») a eu lieu le jeudi 8 décembre à la bibliothèque Marie Curie de l’INSA Lyon.

Cette journée, ouverte à tous les élèves-ingénieurs de Biosciences, de la troisième à la cinquième année, fut l'occasion de parfaire ses connaissances des entreprises du secteur des biosciences. Les étudiants ont pu y retrouver les représentants de Sanofi, Biomérieux, Novadiscovery, et Caduceum autour de leur stand, afin de découvrir leurs activités ou de s’introduire à eux. Ces entreprises sont actives à la fois dans le secteur de la biochimie, mais aussi de la bioinformatique.

En parallèle, des simulations d’entretiens d’embauche ou de stage ont été organisées, avec une liste de professionnels comprenant encore plus d’entreprises : celles précédemment citées, CVO-Europe (qui parraine actuellement la 58e promotion du département), mais aussi The Cosmo Company, Charles-River Labs, Advens Consulting, et Aktehom qui a traversé la France pour rencontrer les étudiants INSA.

L'objectif de cette journée était de réaliser un rapprochement durable entre les étudiants et les entreprises représentatives du marché du travail actuel. A l'issu de la journée, chacune des entreprises a eu accès à la base de données INSA-Alumni comprenant l'ensemble des CV des étudiants de Biosciences.

Devant le succès de l’évènement (première initiative de ce genre dans le département), les étudiants pérenniseront son organisation dans les années à venir !

Informations complémentaires

Formation

iGEM 2016 : bravo à l’INSA Lyon, multiple médaillé !

L’équipe d’étudiants de l’INSA Lyon a placé la barre très haut cette année. Avec son projet de diagnostic rapide des infections sexuellement transmissibles, elle a raflé de nombreuses récompenses au concours international de biologie de synthèse iGEM, dont le prix du meilleur projet diagnostic. Retour sur une fabuleuse aventure.

« Après trois jours de compétition, notre équipe a remporté une médaille d’or et a été distinguée par cinq nominations pour des prix spéciaux : Best Model, Best Software Tool, Best Applied Design, Best Integrated Human Practices et Best Education and Public Engagement. Pour la première fois depuis son engagement en 2010 dans cette compétition mondiale qui réunit les meilleures universités du monde, l’équipe INSA-Lyon a remporté le prix spécial du Meilleur Projet Diagnostic, dans la catégorie des moins de 23 ans, et face à 300 équipes en compétition ! »

Gianina Ungurean est aux anges. Elève-ingénieure INSA Lyon au département Biosciences et Biochimie, et responsable de la communication du projet, elle fait partie de l’aventure iGEM 2016. Après 3 jours passés à Boston dans une ambiance de folie, elle a pu, avec toute son équipe, monter sur le podium d’un concours mondialement reconnu.

« On s’est préparé toute l’année pour vivre ce moment et c’est extrêmement valorisant pour nous d’avoir obtenu autant de distinctions ! Nous avons concouru avec un projet qui répond à un phénomène de société, auquel ont cru beaucoup de gens et nous sommes fiers d’avoir abouti »

précise Gianina. L’équipe candidate, composée d’étudiants issus de divers départements de l’INSA Lyon et de la filière Arts Appliqués Design de Produits de La Martinière Diderot, a pu bénéficier tout au long de sa préparation de l’encadrement d’enseignants-chercheurs aux compétences complémentaires : sciences humaines et sociales, chimie, biochimie, génie génétique ou encore théâtre. Elle a aussi profité d’un formidable atout : la plate-forme de chimie et biologie de synthèse installée sur le campus de l’INSA Lyon.

L'équipe INSA Lyon progresse d'année en année dans la conquête des titres de noblesse iGEM grâce à un soutien financier sans faille de son partenaire bioMérieux, engagé depuis 2010 au travers de la Fondation INSA.

L’école sera représentée à l’édition prochaine pour, une fois de plus, porter haut les couleurs françaises de la biologie de synthèse outre-Atlantique.

Plus d’information :