Formation

L’entrepreneuriat étudiant sous Covid

En février dernier, l’INSEE publiait son rapport annuel sur la création d’entreprises en France. Contre toute attente et malgré la crise sanitaire, le pays enregistre une augmentation des immatriculations d’entreprises de +4 % par rapport à l’année précédente : la Covid-19 ne semble donc pas, en apparence, avoir freiné les efforts entrepreneuriaux. Plus encore : les jeunes de moins de 30 ans représentent, toutes catégories d’entreprises confondues, près de 38,5 % des sociétés créées. Du côté de la filière étudiant entreprendre à l’INSA Lyon, si l’année 2020 a été tumultueuse, la promotion semble vouloir aller de l’avant. L’entrepreneuriat est-il encore possible en cette période ou relève-t-il encore d’un pari fou ? Ici, quelques éléments de réponses.

Une bonne FÉE qui n’a pas été épargnée par la Covid

Une bonne FÉE qui n’a pas été épargnée par la Covid

La « FÉE », pour « Filière Étudiant Entreprendre », est l’incubateur pédagogique commun à l’INSA Lyon1. Chaque année et en conditions normales, la filière accueille des étudiants désireux de porter un projet d’entreprise. Depuis sa naissance en 2000, près de 500 étudiants ont bénéficié d’un accompagnement particulier : entre cours, conférences, coaching et temps de travail, la formation de cinq mois permet aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à la création d’entreprise.

Sébastien Perros est responsable pédagogique de la filière étudiant entreprendre. Pour ce professeur-entrepreneur, il n’est pas question de nier la difficulté posée par l’année 2020, malgré les chiffres statistiques. « En temps normal, nous avons généralement deux à trois projets qui se transforment en entreprises. En 2020 et sur les 7 projets en cours, un seul a véritablement émergé. Et pour cause, monter des boîtes en distanciel n’est pas chose facile : si l’idée est incubée sur le campus, il faut à un moment où un autre aller à la rencontre des investisseurs. Cette partie-là n’a pas été faisable à cause du Coronavirus », explique Sébastien Perros.

Confinement : baguette magique de la motivation ?

En janvier, alors que la situation sanitaire du pays ne semble toujours pas stable, les équipes pédagogiques de la FÉE hésitent quant à l’ouverture de la filière pour l’année 2021. Mais finalement, l’énergie étudiante aura fait pencher la balance. « Nous avons été en contact avec des étudiants extrêmement motivés à rejoindre la filière. Le retour des cours en présentiel a aidé à l’organisation, et aujourd’hui tout fonctionne parfaitement. Nous accueillons une vingtaine d’élèves, un peu moins que d’habitude pour adapter nos temps de travail aux contraintes sanitaires. Cette année, nous avons un groupe très homogène en matière de compétences, avec des étudiants en provenance de tous les départements de spécialité de formation. À présent, les chevaux sont lâchés : les confinements et la situation sanitaire ont décuplé la force de travail et la motivation de nos futurs jeunes entrepreneurs », ajoute le responsable pédagogique.

La crise sanitaire, ce berceau d’idées à impact

Parmi le groupe d’étudiants-entrepreneurs, Clémence, Pierre, Marion et Laurine ont choisi de puiser leur sujet d’étude dans l’émergence des problématiques de société accentuées par la crise sanitaire. Ici, la dépression. « Notre projet est celui d’une application capable d’accompagner les proches des victimes de dépression. Quelques années avant la Covid, personne ne nous aurait pris au sérieux : la dépression, c’était plutôt tabou. Mais aujourd’hui, la crise a mis en lumière cette maladie qui touche chacun d’entre nous de près ou de loin. Les proches sont une clé essentielle à la guérison des personnes dépressives et nous espérons que notre solution sera en mesure d’assister ceux qui sont témoins du mal-être », explique Clémence Bechet, en 5e année de génie mécanique.

Encore au stade préliminaire du lancement du projet, l’équipe étudiante voit loin. « Nous sommes actuellement en train de créer un conseil scientifique composé de neuroscientifiques, de psychiatres, de psychologues cliniciens, pour valider le contenu scientifique de notre application. Même si notre groupe de travail est composé de deux étudiantes en master en cancérologie et de deux ingénieurs, les compétences techniques ne font pas tout ! Il faut s’entourer pour que notre projet puisse être le plus efficace possible, de la naissance de l’idée jusqu’à l’utilisateur final. D’ailleurs, nous avons déjà choisi le nom de l’application, qui entre aussi en résonnance avec ce que l’on vit actuellement : « LUMI », pour l’image de la lumière à laquelle se raccrocher dans les périodes sombres. Nous aimions aussi l’idée que lorsque l’on prononce le nom de cette appli, on sourit », s’amuse l’étudiante.

Malgré les incertitudes économiques qui peuvent planer sur le pays, les jeunes étudiants n’ont pas peur. Ils entament le début de l’aventure avec un mantra : celui d’avoir confiance en l’avenir. « Fin juin, nous aurons terminé notre formation. Une fois sortie de l’école, j’espère participer à la vie de LUMI autant que possible et même si ça n’est pas le cas, j’aurais essayé et appris. Je reste confiante quant à l’aboutissement de notre projet car je pense qu’il répond à un vrai besoin de notre société actuelle. L’avenir nous le dira ! », conclut Clémence.

Marion Brun (Université Lyon 1), Clémence Bechet (5e année de génie mécanique), Laurine Grosmollard (Université Lyon 1) et Pierre Scheer (5e année d’informatique)

Cette filière apporte un complément aux futurs ingénieurs pour développer leurs capacités à manager une équipe, piloter un projet innovant et créer une activité ou une entreprise nouvelle. Elle permet d’acquérir la pratique des grands outils de la direction d’entreprise et de projet, et d’en maîtriser les processus et les comportements, par la pédagogie de l’expérience.

Plus d’informations : https://www.insa-lyon.fr/fr/cultiver-l-esprit-d-entreprendre-fee-lyontech

[1] La filière étudiant entreprendre est également ouverte aux étudiants de l’Université Lyon 1

Recherche

Covid-19, imagerie médicale et IA : du diagnostic au pronostic

Parmi les outils à disposition des équipes de soignants pour mesurer l’avancée d’une pathologie comme la Covid-19, l’imagerie médicale joue un rôle important. Comment passer du diagnostic au pronostic de l’évolution clinique ? En collaboration avec le CHU de Saint-Étienne, une équipe du laboratoire CREATIS1 s’attelle à développer un programme informatique capable de prédire le risque d’évolution de la maladie chez un patient. Après un an de collecte de données cliniques, biologiques et d’images thoraciques, les chercheurs espèrent pouvoir faire de cette base unique en son genre, nommée « COVID-CTPRED », un outil efficace pour soulager l’accès au soin et la gestion des flux des patients dans les hôpitaux. Explications.

Comprendre la pathologie à travers l’image

Il se lit parfois dans le marc de café… Ou dans l’imagerie médicale. Lire l’avenir de l’état de santé d’un patient atteint de la Covid, c’est un peu l’ambition du projet « PROFILE » mené par un groupe-projet du laboratoire CREATIS. Source d’information complémentaire pour poser un diagnostic médical, l’imagerie pourrait aider à prévoir l’évolution clinique des patients touchés par la Covid. « C’est une maladie qui présente des particularités visibles à travers un scanner, comme des lésions en périphérie des poumons. Des études ont montré des signatures, comme des changements de calibre des vaisseaux de l’arbre vasculaire pulmonaire. L’idée du projet est de pouvoir prédire, en fonction des images et d’autres sources de données, l’évolution de la maladie au cours du temps. L’imagerie médicale joue un rôle important, non pas unique, mais la prédiction des risques peut être améliorée grâce à elle », explique Olivier Bernard, enseignant-chercheur de l’INSA Lyon, porteur du projet « PROFILE ». Pour cela, l’équipe de recherche s’est appliquée à récolter, en collaboration avec le CHU de Saint-Étienne, un grand nombre d’informations cliniques et des images des patients. L’objectif final ? Développer une intelligence artificielle capable d’intégrer toutes ces données et en faire un modèle prédictif.

Il se lit parfois dans le marc de café… Ou dans l’imagerie médicale. Lire l’avenir de l’état de santé d’un patient atteint de la Covid, c’est un peu l’ambition du projet « PROFILE » mené par un groupe-projet du laboratoire CREATIS. Source d’information complémentaire pour poser un diagnostic médical, l’imagerie pourrait aider à prévoir l’évolution clinique des patients touchés par la Covid. « C’est une maladie qui présente des particularités visibles à travers un scanner, comme des lésions en périphérie des poumons. Des études ont montré des signatures, comme des changements de calibre des vaisseaux de l’arbre vasculaire pulmonaire. L’idée du projet est de pouvoir prédire, en fonction des images et d’autres sources de données, l’évolution de la maladie au cours du temps. L’imagerie médicale joue un rôle important, non pas unique, mais la prédiction des risques peut être améliorée grâce à elle », explique Olivier Bernard, enseignant-chercheur de l’INSA Lyon, porteur du projet « PROFILE ». Pour cela, l’équipe de recherche s’est appliquée à récolter, en collaboration avec le CHU de Saint-Étienne, un grand nombre d’informations cliniques et des images des patients. L’objectif final ? Développer une intelligence artificielle capable d’intégrer toutes ces données et en faire un modèle prédictif.

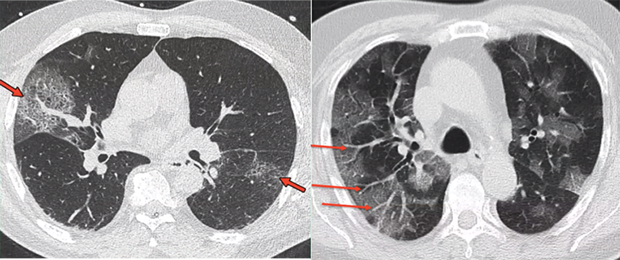

Exemple de signatures caractéristiques de la Covid sur des images

issues de scanner par rayon X - pavage fissure sur l'image de gauche et vaisseaux périphériques dilatées sur l'image de droite

L’intelligence artificielle pour prédire et pronostiquer

Avant de pouvoir faire fonctionner une intelligence artificielle capable de pronostic, un travail de longue haleine a occupé l’équipe pendant près d’un an : la collecte d’informations pour alimenter une base de données qui soit suffisamment complète et prometteuse pour produire de réelles avancées. Les chercheurs et médecins collectent d’ailleurs cette semaine les dernières données nécessaires, celles du 800e patient volontaire. « Travailler avec une IA suppose de constituer une base de données solide. La richesse de notre base se situe dans la pertinence et la complémentarité des informations que nous avons récoltées, en plus de chacune des images. Nous sommes conscients que l’image n’est pas suffisante : la qualité de vie du patient, ses antécédents médicaux et son profil de santé sont des informations à considérer dans notre modèle prédictif. Nous prenons en compte près de 400 champs, en plus des données issues de l’image », ajoute le responsable de l’équipe MYRIAD2.

Croiser les sources d’image

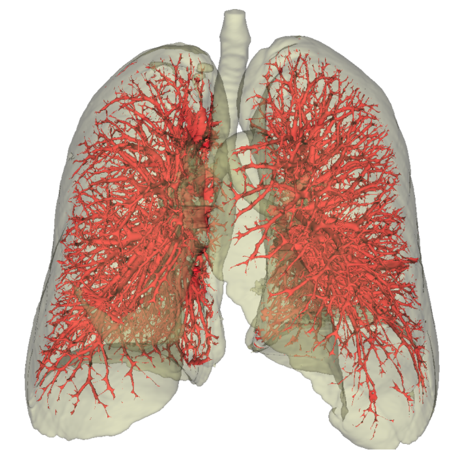

Grâce à des liens forts avec le CHU de Saint-Étienne, les chercheurs du laboratoire CREATIS ont étayé leurs données d’imagerie, avec un protocole particulier auquel les patients volontaires ont accepté de se soumettre. « Aujourd’hui, les scanners à rayons X sont l’une des imageries recommandées pour déterminer l’état des patients atteints de la Covid. Si notre base de données est assez singulière, c’est qu’elle permet d’exploiter différents types de scanner X. En plus d’un scanner classique, si le patient le peut, les médecins doublent les examens avec des acquisitions scanner angiographique en fin d’inspiration et d’expiration. Le scanner classique permet de voir les lésions dans les poumons et localiser les embolies ; l’angiographie permet d’extraire l’arbre vasculaire grâce à des produits de contraste ; et la combinaison des clichés pris en fin d’inspiration et d’expiration permet de caractériser la capacité respiratoire des patients. Toutes ces données prises ensemble renforceront le pouvoir prédictif de notre outil informatique. Chaque détail compte pour un système d’IA efficace », poursuit le chercheur.

Exemple d'un arbre vasculaire pulmonaire extrait à partir d'une acquisition scanner angiographique

Un projet « open science » pour répondre à l’urgence

Aujourd’hui en deuxième phase d’évaluation par l’Agence Nationale de la Recherche pour financer le reste des travaux, le projet peut aussi compter sur l’entièreté de la communauté scientifique. « Nous voulons ce projet le plus ouvert possible. En plus de notre collaboration avec le CNAM et l’Université de Bourgogne pour étendre la base de données, nous avons mis en place une plateforme web collaborative pour permettre à tous les chercheurs publics français qui le souhaitent, de travailler sur le sujet, hors cadre de partenariat de recherche. Ce service, rendu possible par un premier financement national, nous permet d’anonymiser les données personnelles et médicales récoltées avant qu’elles ne soient manipulées. Cela répond à l’un des principaux enjeux éthiques de notre démarche : la protection des données personnelles des patients ayant participé à l’étude ».

Quid de la vaccination ?

Alors que la campagne de vaccination progresse, une question légitime se pose : le projet « PROFILE » a-t-il encore son utilité ? Pour le chercheur du laboratoire CREATIS, cela ne fait aucun doute. « Nous ne sommes jamais à l’abri d’une mutation d’un virus qui pourrait rendre les vaccins inefficaces. Ce sont des mots certainement difficiles à accepter lorsque la société toute entière n’attend qu’une sortie de crise, mais il est envisageable que cette pandémie soit la première d’une longue série. Et au-delà de la crise actuelle, rien n’est jamais perdu en matière de recherche scientifique. Toutes les méthodes que nous développons en imagerie aujourd’hui pourront être utiles pour d’autres pathologies. Ça n’est jamais du temps perdu, mais du temps gagné » conclut Olivier Bernard.

------

1 Centre de Recherche en Acquisition et Traitement de l’Image pour la Santé (INSA Lyon/UCB-Lyon 1/UJM/CNRS/Inserm)

2 MYRIAD: modeling & analysis for medical imaging and diagnosis

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 3 - 9 février 2022

Sciences & Société

Rencontre avec Hartmut Rosa, sociologue et philosophe allemand

Webinaire et atelier.

- 10h-12h : Webinaire « COVID 19 : crise et opportunité de la résonance dans la société d'accélération de la modernité tardive. »

- 14h-16h : Atelier « Transitions et résonance, le monde d'après. »

Informations complémentaires

-

En ligne via zoom => https://zoom.us/j/95385020156

Mots clés

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Recherche

Les HCL et l’INSA Lyon : de la solidarité au brevet d’invention

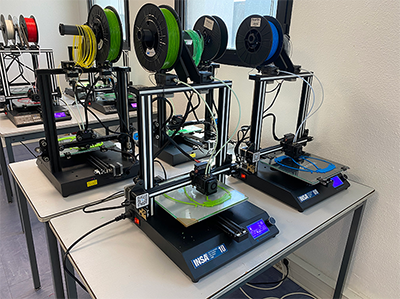

C’est avec un peu de plastique fondu, un soupçon d’énergie créatrice et beaucoup de bonne volonté que la vague de solidarité des « makers anti-covid » insaliens du premier confinement vient de donner lieu un an plus tard, à un partenariat entre l’établissement et les Hospices Civils de Lyon. Désormais, les personnels soignants disposent d’une plateforme d’impression 3D qui leur permet de créer selon leurs besoins, les produits de protection nécessaires à leur quotidien. Valentin Ripard, ingénieur d’études au laboratoire LaMCos1, a participé à la naissance de la relation entre les deux institutions lyonnaises. Il raconte comment une initiative solidaire a pris une ampleur telle, qu’elle a engendré un dépôt de brevet et un partenariat.

La belle histoire qui unit l’INSA Lyon aux HCL remonte au printemps 2020, lorsque enseignants, étudiants et laboratoires avaient naturellement retroussé leurs manches pour produire des visières grâces à l’impression 3D. L’initiative rejoignait un élan national de solidarité, le mouvement des « makers » qui, confinés, mettaient à profit leurs temps et leurs énergies à soutenir les personnels soignants qui faisaient face à la pénurie d’équipements de protection individuelle. « Je crois qu’à cette période, nous avons réussi à capitaliser sur ce sentiment que beaucoup ont ressenti : celui de se sentir inutile et passif face à cette crise sans précédent. En tant qu’ingénieur, professeur, étudiant ou chercheur, nous avions des compétences sur la conception d’objets que nous voulions mettre au service du bien commun. La solidarité étant une valeur très prégnante à l’INSA, il n’a pas été difficile de trouver des volontaires pour s’engager dans la cause », explique Valentin Ripard, encore doctorant à l’époque.

La belle histoire qui unit l’INSA Lyon aux HCL remonte au printemps 2020, lorsque enseignants, étudiants et laboratoires avaient naturellement retroussé leurs manches pour produire des visières grâces à l’impression 3D. L’initiative rejoignait un élan national de solidarité, le mouvement des « makers » qui, confinés, mettaient à profit leurs temps et leurs énergies à soutenir les personnels soignants qui faisaient face à la pénurie d’équipements de protection individuelle. « Je crois qu’à cette période, nous avons réussi à capitaliser sur ce sentiment que beaucoup ont ressenti : celui de se sentir inutile et passif face à cette crise sans précédent. En tant qu’ingénieur, professeur, étudiant ou chercheur, nous avions des compétences sur la conception d’objets que nous voulions mettre au service du bien commun. La solidarité étant une valeur très prégnante à l’INSA, il n’a pas été difficile de trouver des volontaires pour s’engager dans la cause », explique Valentin Ripard, encore doctorant à l’époque.

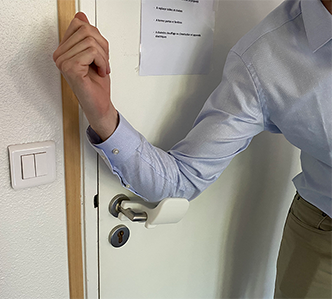

Alors que les machines de fabrication additive de la plateforme FIMI2 avaient trouvé place dans les domiciles des bénévoles insaliens et dessinaient de leurs fils fondus des visières destinées à protéger du virus, le réseau des « makers » insaliens devenait de plus en plus organisé : récolte des matières premières, fabrication, distribution… Chacun avait sa partition et la mélodie avait rapidement résonné dans les couloirs des hôpitaux des HCL, où les besoins étaient croissants. « Il faut se remémorer le contexte du quotidien du premier confinement : on circulait très peu et il n’y avait pas encore assez de masques pour tous. La moindre petite aide comptait énormément ! Alors, avec l’équipe, nous faisions le tour des besoins urgents, et nous adaptions nos produits, en développant des visières, des pousse-portes… Nous étions devenus une organisation très structurée et la collaboration avec les HCL devenait de plus en plus forte », ajoute l’ingénieur d’études.

devenait de plus en plus organisé : récolte des matières premières, fabrication, distribution… Chacun avait sa partition et la mélodie avait rapidement résonné dans les couloirs des hôpitaux des HCL, où les besoins étaient croissants. « Il faut se remémorer le contexte du quotidien du premier confinement : on circulait très peu et il n’y avait pas encore assez de masques pour tous. La moindre petite aide comptait énormément ! Alors, avec l’équipe, nous faisions le tour des besoins urgents, et nous adaptions nos produits, en développant des visières, des pousse-portes… Nous étions devenus une organisation très structurée et la collaboration avec les HCL devenait de plus en plus forte », ajoute l’ingénieur d’études.

Alors que le déconfinement commençait à pointer le bout de son nez, les troupes bénévoles qui assuraient les impressions presque 20h/24h fatiguent. Au compteur : près de 12 000 visières produites durant le printemps 2020. L’idée d’une plateforme technologique émerge alors. « L’idée de monter une plateforme entièrement destinée aux besoins des HCL est venue d’amis restaurateurs lyonnais qui avaient d’ailleurs participé à fournir des repas aux étudiants aux côtés de la Fondation INSA Lyon. Grâce à des dons conséquents, notamment de mes collègues de la Fédération Française de Rugby qui ont lancé une cagnotte en ligne, nous avons décidé avec les HCL et le département FIMI, de faire de cette initiative quelque chose de durable », précise Valentin. Après avoir été hébergées dans des locaux prêtés par INSAVALOR, les machines sont déplacées au 1er juin 2020 dans un ancien self dans les bâtiments hospitaliers : la concrétisation de la collaboration entre l’INSA et les HCL prend forme.

C’est ainsi que le 2e CHU de France et la première école d’ingénieurs post-bac française s’allient dans la création de « Co’Lab 3D ». La plateforme d’impression 3D, désormais encadrée par une signature partenariale, permet aux personnels hospitaliers bénévoles de faire fonctionner les machines en autonomie. « Nous avons formé des bénévoles aux techniques basiques de l’impression 3D. C’est très bénéfique pour eux, car la plateforme permet de répondre rapidement, et en circuit court aux besoins qui émergent sur le terrain. Nous avons par exemple développé d’autres produits comme des bouchons-pinces qui facilitent le processus d’analyse des tests PCR. D’ailleurs, ce produit a fait l’objet d’un dépôt de brevet », ajoute modestement le docteur.

C’est ainsi que le 2e CHU de France et la première école d’ingénieurs post-bac française s’allient dans la création de « Co’Lab 3D ». La plateforme d’impression 3D, désormais encadrée par une signature partenariale, permet aux personnels hospitaliers bénévoles de faire fonctionner les machines en autonomie. « Nous avons formé des bénévoles aux techniques basiques de l’impression 3D. C’est très bénéfique pour eux, car la plateforme permet de répondre rapidement, et en circuit court aux besoins qui émergent sur le terrain. Nous avons par exemple développé d’autres produits comme des bouchons-pinces qui facilitent le processus d’analyse des tests PCR. D’ailleurs, ce produit a fait l’objet d’un dépôt de brevet », ajoute modestement le docteur.

Aujourd’hui, la collaboration se veut pérenne et vectrice de création. « Des étudiants ont réalisé leurs stages ouvriers l’été dernier sur la plateforme, deux stagiaires ingénieurs (5GM) et un projet de fin d’études y sont en cours de réalisation. Cette relation est une belle opportunité d’ouvrir notre communauté à un domaine qui sort un peu de nos spécialités habituelles et cela rend cette expérience encore plus enrichissante », conclut Valentin Ripard.

La passivité des premiers jours décrite par Valentin a ainsi laissé place au sentiment d’utilité chez les « makers » insaliens, qui ont réussi à construire en un temps record une structure efficace au service public. Main dans la main, bénévoles de l’INSA Lyon et bénévoles hospitaliers souhaitent continuer à faire fleurir de nouvelles idées pour protéger et faciliter le quotidien des personnels soignants.

[1] Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (INSA Lyon/CNRS/UdL)

[2] Formation Initiale aux Métiers d’Ingénieur

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 1 / Épisode 3 - 12 mai 2021

Entreprises

Jeunes diplômés : comment avancent-ils dans la tempête Covid ?

L'entrée dans la vie active est une étape clé du parcours d’étudiant souvent ponctué de nombreux questionnements et de doutes. Comment faire vivre les enseignements reçus dans leur nouvelle vie de jeune actif ? Trouver sa voie et se projeter sur l’avenir n’est pas toujours facile dans un monde en perpétuelle évolution. Dans le contexte de crise sanitaire que le monde connaît actuellement, les questionnements semblent être exacerbés pour les jeunes diplômés. Entre un marché du travail en crise et un pessimisme perpétuel des médias, comment vit-on sa vie de jeune diplômé INSA en 2020 ?

Si le passage du quotidien d’étudiant aux premiers pas dans la vie active représentait déjà une période de chamboulement important pour un jeune diplômé, le contexte Covid ne semble pas faciliter la transition. Récemment diplômé du département informatique, Grégoire Bailly déplore le manque d’opportunités et de rencontres sur lesquelles leurs camarades des promotions précédentes avaient pu compter. « Je suis un peu frustré de ne pas pourvoir me lancer pleinement dans la découverte de nouveaux horizons professionnels. J’ai réalisé mon stage de fin d’études en télétravail, donc pour commencer à se construire un réseau, les possibilités étaient limitées », explique Grégoire.

Si le passage du quotidien d’étudiant aux premiers pas dans la vie active représentait déjà une période de chamboulement important pour un jeune diplômé, le contexte Covid ne semble pas faciliter la transition. Récemment diplômé du département informatique, Grégoire Bailly déplore le manque d’opportunités et de rencontres sur lesquelles leurs camarades des promotions précédentes avaient pu compter. « Je suis un peu frustré de ne pas pourvoir me lancer pleinement dans la découverte de nouveaux horizons professionnels. J’ai réalisé mon stage de fin d’études en télétravail, donc pour commencer à se construire un réseau, les possibilités étaient limitées », explique Grégoire.

En 2019, 67% des étudiants stagiaires avaient été recrutés avant leurs diplomations. Certains diplômés espéraient pouvoir compter sur cette tendance pour assurer leur insertion sur le marché du travail. Malheureusement pour Manon Anekkar, diplômée de génie mécanique, la réalité économique de son entreprise en a décidé autrement. « Après mon stage, je me suis laissée une semaine de pause pour souffler un peu et prendre un peu de recul sur la situation que nous étions en train de vivre. Mais dès le début de mes recherches, j’ai rapidement compris que les opportunités étaient moins nombreuses qu’à l’accoutumé. En attendant, je trouve du soutien auprès de mon entourage et je ne baisse pas les bras. Je compte sur le souffle qu’apportera la nouvelle année pour m’insérer dans la vie active », dit-elle.

En 2019, 67% des étudiants stagiaires avaient été recrutés avant leurs diplomations. Certains diplômés espéraient pouvoir compter sur cette tendance pour assurer leur insertion sur le marché du travail. Malheureusement pour Manon Anekkar, diplômée de génie mécanique, la réalité économique de son entreprise en a décidé autrement. « Après mon stage, je me suis laissée une semaine de pause pour souffler un peu et prendre un peu de recul sur la situation que nous étions en train de vivre. Mais dès le début de mes recherches, j’ai rapidement compris que les opportunités étaient moins nombreuses qu’à l’accoutumé. En attendant, je trouve du soutien auprès de mon entourage et je ne baisse pas les bras. Je compte sur le souffle qu’apportera la nouvelle année pour m’insérer dans la vie active », dit-elle.

À l’inverse de Manon, d’autres de ses camarades ont été plus chanceux. Quentin Bulot, diplômé du département génie énergétique et environnement a choisi la sécurité quand son entreprise d’accueil lui a proposé un CDI. « Lorsque j’étais étudiant, je m’imaginais me laisser le temps de découvrir plusieurs secteurs et entreprises différentes avant de poser mes valises. Pour tout avouer, la crise sanitaire a fait changer mon fusil d’épaule, et j’ai préféré jouer la carte de la sérénité avec un contrat à durée indéterminée », explique-t-il.

À l’inverse de Manon, d’autres de ses camarades ont été plus chanceux. Quentin Bulot, diplômé du département génie énergétique et environnement a choisi la sécurité quand son entreprise d’accueil lui a proposé un CDI. « Lorsque j’étais étudiant, je m’imaginais me laisser le temps de découvrir plusieurs secteurs et entreprises différentes avant de poser mes valises. Pour tout avouer, la crise sanitaire a fait changer mon fusil d’épaule, et j’ai préféré jouer la carte de la sérénité avec un contrat à durée indéterminée », explique-t-il.

Si certaines entreprises restent prudentes sur les embauches, d’autres misent sur l’avenir et les compétences fraîchement acquises. C’est le cas pour Tanguy Keryhuel, ingénieur en génie industriel. Après un stage au sein d’un grand groupe de l’industrie du luxe, le diplômé INSA s’est vu proposé un contrat d’alternance doublé d’un financement pour réaliser un mastère spécialisé en management de projets et programmes. « C’était une superbe opportunité qui ne se refuse pas, surtout quand l’emploi paraît si incertain à l’extérieur. Moi qui ai toujours eu le regard tourné vers l’international, j’attends que les conditions sanitaires nous permettent à nouveau de voyager car mon entreprise propose des mobilités à l’étranger. C’est la seule chose que j’ai dû mettre en suspend à cause du Covid », dit-il.

Si certaines entreprises restent prudentes sur les embauches, d’autres misent sur l’avenir et les compétences fraîchement acquises. C’est le cas pour Tanguy Keryhuel, ingénieur en génie industriel. Après un stage au sein d’un grand groupe de l’industrie du luxe, le diplômé INSA s’est vu proposé un contrat d’alternance doublé d’un financement pour réaliser un mastère spécialisé en management de projets et programmes. « C’était une superbe opportunité qui ne se refuse pas, surtout quand l’emploi paraît si incertain à l’extérieur. Moi qui ai toujours eu le regard tourné vers l’international, j’attends que les conditions sanitaires nous permettent à nouveau de voyager car mon entreprise propose des mobilités à l’étranger. C’est la seule chose que j’ai dû mettre en suspend à cause du Covid », dit-il.

Conscients du monde et du contexte dans lequel ils évoluent, les insaliens diplômés sont nombreux à évoquer l’importance de croire en l’avenir. Le jeune diplômé d’informatique Grégoire Bailly ajoute : « J’ai confiance en mon domaine de spécialité. La crise que nous traversons a déjà montré l’impérieuse nécessité de l’informatique, mais aussi ses limites, alors je ne suis pas très inquiet. La société d’aujourd’hui a besoin d’ingénieurs spécialisés en informatique pour résoudre les problématiques soulevées par la crise ».

D’autres ont préféré mettre leur raison de côté, pour se laisser guider par les choix de leurs cœurs. Martin d’Agay et Vincent Garcia se sont lancés dans l’aventure entrepreneuriale tout juste après leur diplomation en génie industriel en 2019. Le premier confinement avait été déclaré quelques mois après la création de leur start-up, Kikleo. « Nous avons développé notre projet au sein de la filière étudiant entreprendre pendant nos études à l’INSA. Notre défi est de réduire le gaspillage alimentaire en développant une solution à destination de la restauration collective. Manque de chance, notre outil s’est rapidement confronté aux mesures barrières édictées par le gouvernement. Il est clair que nous n’avions pas prévu de devoir faire face si rapidement à une tempête de cette envergure avec notre entreprise, mais nous avions décidé de relever le défi. Et aujourd’hui, nous avons pu embaucher deux stagiaires », explique Martin.

D’autres ont préféré mettre leur raison de côté, pour se laisser guider par les choix de leurs cœurs. Martin d’Agay et Vincent Garcia se sont lancés dans l’aventure entrepreneuriale tout juste après leur diplomation en génie industriel en 2019. Le premier confinement avait été déclaré quelques mois après la création de leur start-up, Kikleo. « Nous avons développé notre projet au sein de la filière étudiant entreprendre pendant nos études à l’INSA. Notre défi est de réduire le gaspillage alimentaire en développant une solution à destination de la restauration collective. Manque de chance, notre outil s’est rapidement confronté aux mesures barrières édictées par le gouvernement. Il est clair que nous n’avions pas prévu de devoir faire face si rapidement à une tempête de cette envergure avec notre entreprise, mais nous avions décidé de relever le défi. Et aujourd’hui, nous avons pu embaucher deux stagiaires », explique Martin.

En dépit de la fermeture des restaurants collectifs, Kikleo s’est adapté et a grandi avec ses fondateurs. « Nous avons tout de même essayé de tirer le meilleur de ce confinement car nous avons continué nos tests à la maison, réfléchi à la suite et développé de nouvelles idées. Se lancer dans l'entrepreneuriat à notre âge est déjà un défi, et gérer une entreprise en période de crise, l’est encore plus. Nous avons tiré beaucoup d’enseignements de tout cela, et d’ailleurs peut-être le plus important : celui d’y croire profondément », confie Vincent.

En dépit de la fermeture des restaurants collectifs, Kikleo s’est adapté et a grandi avec ses fondateurs. « Nous avons tout de même essayé de tirer le meilleur de ce confinement car nous avons continué nos tests à la maison, réfléchi à la suite et développé de nouvelles idées. Se lancer dans l'entrepreneuriat à notre âge est déjà un défi, et gérer une entreprise en période de crise, l’est encore plus. Nous avons tiré beaucoup d’enseignements de tout cela, et d’ailleurs peut-être le plus important : celui d’y croire profondément », confie Vincent.

Si le contexte sanitaire a apporté son lot de complications, les six jeunes diplômés restent confiants et optimistes. Dans une société chamboulée par une crise sans précédents, ils portent haut les valeurs humanistes de leur école.

INSA Lyon

« Le mentor est un point de repère pour l’étudiant dans cette période de fortes incertitudes. »

Chaque année, l’Institut Gaston Berger propose de mettre en lien des élèves-ingénieurs avec un mentor ingénieur, femme ou homme. L’objectif : accompagner les jeunes élèves en quête d’orientation et d’expérience, à travers une relation d’échange mutuel. Quid du mentorat à l’INSA Lyon en période Covid ? Clémence Abry-Durand, chargée de mission à l’IGB, répond.

En quoi consiste le mentorat porté par l’Institut Gaston Berger auprès des élèves-ingénieurs ?

Il s’agit d’un dispositif qui met en relation des étudiants avec des ingénieurs, quel que soit leur niveau d’expérience et domaine d’activité. Il existe plusieurs types d’accompagnement : le mentorat individuel ou collectif et le mentorat pour les femmes, qui a pour but de favoriser l’insertion des élèves-ingénieures filles dans des domaines encore trop masculins. Pour chaque type de mentorat, l’objectif est d’apporter un soutien à l’étudiant.e dans ses choix d’orientation et d’insertion professionnelle, le tout, basé sur une relation d’échange. Bien souvent, le ou la mentor est une sorte de « point de repère » pour le ou la mentoré.e, notamment dans cette période de fortes incertitudes pour les élèves-ingénieurs.

La crise Covid a-t-elle influé sur le nombre d’étudiants participants à ce dispositif ?

Effectivement, nous avons enregistré le double de participations par rapport aux années précédentes. Il faut bien avouer que les motivations énoncées par les étudiants dans les formulaires d’inscription sont assez révélatrices du contexte actuel : nous avons comptabilisé beaucoup de questionnements sur l’insertion professionnelle et le rôle des ingénieurs dans les années à venir. Il ne s’agit ici que d’un ressenti personnel, mais je crois que ce doublement d’effectif traduit une volonté assez forte d’échanger sur les pratiques et les visions pour l’avenir de leur métier avec des professionnels. Ce qui est tout aussi intéressant, c’est que nous avons un beau record de participations du côté des mentors également, même s'il nous manque encore quelques volontaires pour pouvoir accompagner tout le monde.

Qui peut devenir mentor et pourquoi s’engager ?

Tout ingénieur issu de tout domaine confondu, peut s’inclure dans nos dispositifs de mentorat. Bien souvent, c’est l’échange que les mentors viennent chercher dans ces relations particulières. Je crois qu’ils apprennent beaucoup en étant au contact d’élèves-ingénieurs car cela engendre souvent un questionnement sur leur propre rôle d’ingénieur. C’est une sorte de retour sur eux-mêmes, car quand on conseille, on peut parfois remettre sa vision en question et la faire évoluer.

Cette année, je crois qu’il y a aussi une vague de solidarité qui se crée face à la situation économique engendrée par l’épidémie et les doutes qui lui sont associés. D’ailleurs, si des ingénieurs lisent ces quelques lignes et souhaitent s’intégrer dans le dispositif, ils et elles sont les bienvenu.e.s !

Je suis ingénieur.e et je souhaite accompagner un.e étudiant.e de l'INSA Lyon : https://bit.ly/2ISHmul

Recherche

COVID-19 : les maths au service de la lutte contre la pandémie

Informaticien spécialisé en fouille de données et enseignant-chercheur à l'INSA Lyon et au laboratoire LIRIS1, Christophe Rigotti a pris la décision, au mois d’avril dernier, de mettre ses compétences scientifiques au service de la lutte contre la pandémie. Entretien à propos d’un engagement dans la modélisation numérique de la Covid-19.

Reconfiné depuis quelques jours, que pouvez-vous nous dire sur le scénario évolutif de l’épidémie ?

Depuis la mi-septembre, nous avons observé de légers accroissements sur les courbes d’indicateurs. Nous espérions tous l’apparition d’effets encore incertains, comme une saisonnalité par exemple, mais sans nouveaux facteurs permettant de limiter la propagation, la reprise semblait probable. Un frémissement, une augmentation en pente douce, puis un début d’emballement exponentiel. Parmi les membres du groupe dans lequel je travaille, personne n’a été vraiment surpris d’être reconfiné.

Pourquoi avez-vous pris la décision de vous consacrer à l’actualité Covid depuis le mois d’avril ?

Une action de recherche a été lancée au début du confinement sur l’initiative de Pascal Roy2 du laboratoire LBBE. Suite au recensement des compétences pouvant être mobilisées sur le sujet par le CNRS et au sein de l’Université de Lyon, nous avons été mis en contact. Je me suis senti très vite concerné par la question, j’ai donc mis une partie de mes travaux entre parenthèses pour m’impliquer dans ce projet. Au départ, le groupe était informel et travaillait sur des aspects bibliographiques, puis nous avons identifié les problématiques sur lesquelles nos domaines de spécialité pouvaient se compléter de façon pertinente. Dans ce contexte, je travaille sur la modélisation numérique de la dynamique de l’épidémie. Je participe notamment à l’étude de trois modèles mathématiques qui ont été développés en France en début d’épidémie, pour mieux cerner leur capacité à capter les phénomènes de confinement / déconfinement.

Qu’avez-vous découvert ?

Tout d’abord, ces modèles se sont révélés « souples », dans le sens où si l’on ajuste leurs paramètres, ils peuvent s’accorder assez finement à l’évolution observée du nombre de personnes hospitalisées. En revanche, s’ils sont alimentés uniquement avec les données décrivant le début du confinement, ils ne parviennent pas à prédire de façon consistante l’évolution sur la seconde partie du confinement.

En ce qui concerne le déconfinement, au niveau national, ces modèles permettent de fournir une palette de trajectoires possibles parmi lesquelles se trouvent des trajectoires proches des évolutions réelles sur environ un mois. Par contre ces projections ne semblent pas utilisables à plus long terme, ni à un niveau régional sur le territoire. Il existe toutefois des marges d’amélioration, par exemple en affinant les calibrations à partir de données qui indiqueraient l’évolution du pourcentage de personnes infectées dans la population, ou du pourcentage de cas asymptomatiques parmi les personnes contaminées. Ces résultats ont été consignés dans un rapport, afin notamment de faire un retour précis aux trois équipes qui ont élaboré les modèles que nous avons étudiés. Dans nos champs d’investigations, au sein du groupe, nous ne pouvons pas directement participer à la collecte de nouvelles données qui permettraient une application plus large de ces modèles, mais d’autres possibilités se dessinent.

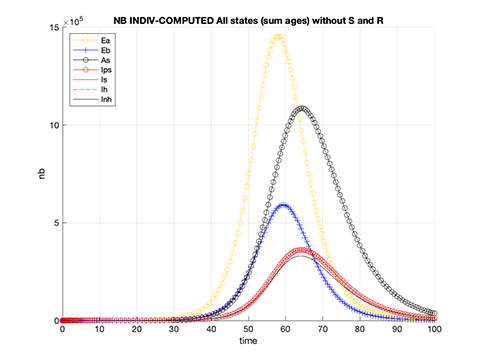

Profils typiques d'évolution sur 100 jours des effectifs dans différents états (Exposé, Asymptomatique,

Infectieux-symptomatique) lors d'une épidémie.

Quelles sont ces pistes d’amélioration ?

Nous déployons une approche complémentaire basée sur une simulation dite « par agent » et tenant compte de comportements plus spécifiques des individus, tel que leurs profils quant à la l’application des mesures barrières ou la récurrence de certains de leurs contacts sociaux. Nous intégrons également dans ce modèle la simulation des systèmes de traçage des cas contacts par applications mobiles et questionnaires classiques. Le fil conducteur est ici de travailler à un niveau de description plus fin pour obtenir des évolutions locales plus fidèles à la réalité. Nous pensons que ceci permettra notamment d’évaluer plus précisément les effets combinés des différentes mesures de prévention.

Beaucoup d’épidémiologistes et plus généralement beaucoup de laboratoires travaillent sur cette épidémie. Nos connaissances progressent en permanence mais l’évolution de la situation reste incertaine. Personnellement, cela me renvoie à la question des enjeux climatiques et environnementaux. Je ne peux m’empêcher de faire le parallèle : les impacts au niveau collectif ne sont pas acceptables et pourtant de façon individuelle, nous avons l’impression de faire notre part.

1 Laboratoire d’Informatique en image et systèmes d’information, UMR 5205 CNRS/INSA Lyon/Université Claude Bernard Lyon 1/ Université Lumière Lyon 2 / École Centrale de Lyon. Christophe Rigotti est membre de l’équipe DM2L et de l’équipe Beagle (EPC INRIA).

2 Professeur des universités - praticien hospitalier de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et des Hospices Civils de Lyon.

Remerciements : En plus de l’investissement personnel des membres du groupe, un soutien financier direct est apporté par l’IDEX Université de Lyon, la région AURA, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et l’École Centrale.

Recherche

Des sources chaudes de Yellowstone au test PCR

Trois lettres et plusieurs milliers de tests réalisés par jour en France : « PCR ». Méthode d’amplification de l’ADN largement utilisée par les biologistes, la Polymerase Chain Reaction est seulement connue depuis une trentaine d'années. Plus surprenant encore, c’est grâce à une bactérie récoltée dans le fond des « Hot Springs » de Yellowstone aux États-Unis que la réaction biologique permet de détecter des virus tels que le SARS-CoV-2. Yvan Rahbé, chercheur en microbiologie au laboratoire MAP1 explique le principe de cette technique qui a révolutionné la biologie et permis de répondre rapidement à la crise pandémique.

Yvan Rahbé, chercheur en microbiologie au laboratoire MAP1 explique le principe de cette technique qui a révolutionné la biologie et permis de répondre rapidement à la crise pandémique.

Que se cache-t-il derrière l’acronyme « PCR » et comment a-t-on découvert cette technique ?

La Polymerase Chain Reaction est une technique qui a fait ses premières apparitions dans les années soixante-dix et qui a révolutionné la pratique de la biologie presque autant que les techniques de séquençage massifs de l’ADN dans les années 2000. C’est un procédé permettant aux chercheurs d’amplifier le nombre de copies de fragments génomiques dans un échantillon. Grâce à une enzyme provenant de la bactérie Thermus aquaticus, la « Taq-polymérase », la PCR multiplie les séquences d’ADN.

Pour la petite histoire, c’est dans les profondeurs des sources chaudes de Yellowstone que cette enzyme a été découverte. Capables de résister à des températures et pressions hors-normes, autour de 100°C, ces micro-organismes se sont avérés beaucoup plus résistants que tous les polymérases alors procurables à ce moment-là. Le brevet du test PCR utilisant la Taq-polymérase a été publié en octobre 1990 par Kary Mullis, prix Nobel de chimie (1993). C’est donc grâce à ces chercheurs curieux et un peu casse-cous, que la PCR permet désormais d’identifier la présence de virus très connus : VIH, Cytomégalovirus chez la femme enceinte, hépatites, etc. Elle peut aussi être très utile en archéologie ou en criminologie et plus généralement, dans tous les domaines nécessitant d’étudier les empreintes génétiques.

À l’heure actuelle, le « RT-PCR » est le test de référence pour détecter la présence du virus SARS-CoV-2 dans l’organisme d’un individu à partir d’un prélèvement naso-pharyngé. Comment ce test révèle-t-il la présence du virus ?

Pour pouvoir confirmer ou infirmer la présence d’un virus, les analyses en laboratoires s’appuient effectivement sur la PCR. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’à l’échelle moléculaire, l’analyse est presque impossible sans amplification par PCR car les quantités d’ADN sont insuffisantes pour être étudiées dans un petit échantillon de frottis. Pour le SARS-CoV-2, on cherche à détecter le génome qui lui est spécifique à travers trois étapes. La première consiste à dénaturer l’ADN par un processus de chauffe : formé de deux brins, l’ADN se sépare ainsi en simple brin. Puis, on utilise des petits fragments d’ADN synthétique, les amorces, ces fameux « réactifs » dont on a entendu parler dans les médias, et qui viennent se coller sur l’ADN de l’échantillon : c’est la phase de l’hybridation. La troisième et dernière étape est celle de l’élongation : on utilise la Taq-polymérase, une enzyme capable de reconstituer la séquence d’ADN du gène grâce aux amorces : à la fin du cycle, il y a deux fois plus d’ADN du gène recherché qu’au début. On va ensuite répéter ce cycle plusieurs fois pour obtenir plusieurs copies des gènes propres au SARS-CoV-2. On répète le nombre de cycle autant de fois que nécessaire pour pouvoir dire que le test est positif. Si au bout du nombre de répétitions de cycle fixé par « la valeur-seuil », le test ne révèle toujours pas les gènes spécifiques au virus, on peut dire que le test est négatif.

Pourquoi parle-t-on de « faux-négatifs » ou de « faux-positifs » ? Cela signifie-t-il que les tests RT-PCR ne sont pas fiables à 100% ?

L’efficacité d’un test est d’abord influencée par la valeur-seuil dont je parlais plus haut, qui détermine la positivité du test. Mais ce qui détermine sa performance, comme pour toute méthode d’analyse, ce sont sa « sensibilité » et sa « spécificité », c’est-à-dire la proportion de patients malades que le test détecte correctement (les vrais positifs) et la proportion de patients qui n’ont pas la maladie recherchée dont le test est négatif (les vrais négatifs). Les prérequis définissant ces deux facteurs sont fixés par les CNR, les Centres Nationaux de Références. Aujourd’hui, parmi tous les types de tests capables de détecter le virus, deux sont communément réalisés pour détecter la Covid-19 : le fameux « RT-PCR » et le test sérologique. Ils ont été choisis pour leurs sensibilités et leurs significations biologiques, différentes : la PCR teste le virus et le test sérologique questionne la réponse immunitaire. Dans tous les cas, l’échantillon prélevé sur une personne n’est que le reflet de son état à un moment T et la pertinence d’un test virologique dépend évidemment du moment auquel il est réalisé. Il faut bien garder en tête que nous étudions ici de la matière biologique, qui évolue. C’est d’ailleurs ici tout l’art de la microbiologie !

1Microbiologie, Adaptation, Pathogénie (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/INSA Lyon)

1Microbiologie, Adaptation, Pathogénie (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/INSA Lyon)Le laboratoire MAP est une unité mixte de recherche associant le CNRS, l'Université Claude Bernard Lyon 1 et l'INSA Lyon autour d’un intérêt commun pour les mécanismes d’adaptation et de pathogénie des microorganismes. Au sein d'un campus fortement dédié à la biologie de l'environnement, le laboratoire développe des approches pluridisciplinaires : biochimie, génétique, biologie moléculaire, imagerie, biophysique ainsi que diverses approches globales -génomique, transcriptomique, protéomique, métabolomique, et modélisation mathématique, pour comprendre les mécanismes d’adaptation phénotypique chez tous ces microorganismes.

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 3 - 9 février 2022

INSA Lyon

Rentrée universitaire 2020-2021 : l’INSA Lyon se mobilise

Mis en ligne 16/09/2020

Dans le cadre de la rentrée universitaire 2020-2021, l'INSA Lyon a mis en place un ensemble de règles et procédures très strictes, pour répondre aux enjeux de la situation sanitaire actuelle. Ces mesures visent à préserver de manière prioritaire la santé de notre communauté, tout en permettant à nos élèves de poursuivre leur cursus et leur vie de campus dans les meilleures conditions.

La direction de l’INSA Lyon travaille en étroite collaboration avec les autorités françaises locales et nationales pour appliquer les directives gouvernementales et prendre les dispositions qui s’imposent en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Le port du masque est obligatoire sur les deux campus aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments.

Une distance physique d’au minimum un mètre doit être respectée, dans la mesure du possible.

Ces obligations s’appliquent à tous les personnels et usagers sans exception. Toute personne extérieure accédant à l’un de deux campus est soumise aux mêmes règles et doit se munir de son propre masque.

À l’heure actuelle, la reprise des cours à l’INSA Lyon s’organise de la manière suivante :

- les cours magistraux ont lieu, pour la majorité d’entre eux, en distanciel,

- les travaux dirigés sont organisés, pour la majorité d’entre eux, en mode distanciel,

- les travaux pratiques sont organisés, pour la majorité d’entre eux, en présentiel.

Depuis le début de la crise sanitaire, l’INSA Lyon bénéficie du soutien de sa Fondation pour proposer à ses étudiants un accompagnement et un soutien financier dans ces circonstances exceptionnelles.

INSA Lyon

L'image de la quinzaine

Rentrée masquée, rentrée quand même.

La Covid-19 n’aura pas empêché la rentrée des étudiants de première année à l’INSA Lyon. Durant deux jours, l'école a accueilli près de 700 nouveaux étudiants, dans le respect des règles sanitaires. Chaque primo-entrant a ensuite rejoint sa « famille », soigneusement choisie par les équipes étudiantes du comité de parrainage. Malgré les masques, curiosité et enthousiasme se lisaient dans les yeux des élèves-ingénieurs, heureux de découvrir leur campus.