Formation

« On peut faire beaucoup de choses à distance, mais l’apprentissage est un échange où la relation humaine est primordiale. »

Télétravail, cours en distanciel ou même apéro-visio… La crise sanitaire a fait évoluer nos quotidiens, de plus en plus « digitalisés ». Pour beaucoup, cela a été une découverte, pour d’autres, plus initiés, un approfondissement des possibilités offertes par l’outil numérique. À l’INSA Lyon, les cours à distance avaient été rapidement mis en place grâce à la collaboration entre étudiants et enseignants. À l’aube de cette rentrée 2020/2021 qui s’annonce historique, Hugues Benoit-Cattin, récemment nommé directeur adjoint en charge du numérique, fait le point : la crise sanitaire a-t-elle modifié notre rapport au numérique à l’INSA Lyon ?

Le numérique s’est rapidement imposé comme une solution aux contraintes du confinement pour beaucoup de français. D’ailleurs, la communauté INSA Lyon a su réagir plutôt rapidement à la situation. Aujourd’hui, quel bilan peut-on tirer du confinement en matière de numérique pour l’établissement ?

Effectivement, étudiants, enseignants, chercheurs et personnels ont fait preuve d’une capacité d’adaptation extraordinaire, et en un temps record. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice, en particulier dans la mise en place d’outils de travail. Certains logiciels de visio-conférence ou de travail collaboratif que nous utilisions déjà ont pris plus de place dans la période de confinement, puis nous en avons acquis d’autres pour pouvoir assurer nos missions spécifiques, notamment pédagogiques. Les étudiants, proactifs, se sont investis très largement en proposant des solutions à leurs enseignants : en une semaine, la plupart des départements de spécialité assuraient leurs cours à distance.

Au-delà de la dimension pratique, je crois que cette expérience hors du commun a permis de développer la confiance : entre étudiants et enseignants, confiance entre les personnels et ce malgré une non présence physique. Cela a modifié le regard que l’on pouvait avoir sur le télétravail et le télé-enseignement. Les membres de la communauté INSA ont fait preuve d’une conscience professionnelle hors norme malgré des conditions de travail souvent dégradées.

Comment vont se dérouler les cours à l’INSA Lyon à la rentrée ? On imagine une forte présence du télé-enseignement pour limiter les contacts entre les étudiants. Peut-on d’ailleurs se permettre de dire que le fonctionnement est rodé ?

Nous allons suivre les préconisations préfectorales et ministérielles pour la protection de nos personnels et usagers. Pour l’enseignement, les cours en amphithéâtre se feront à distance ; les travaux dirigés pourraient être assurés en présentiel si les salles de classes permettent de respecter les distanciations, ce qui n’est pas toujours le cas et qui nécessitera peut-être de séparer la classe en deux groupes, ou de passer en comodal1. Le présentiel reste encore possible pour les travaux pratiques, en se tenant éloigné le plus possible les uns des autres. Pour les personnels et enseignants-chercheurs, le travail en présentiel reste la règle. Cependant, il est possible de mettre en place jusqu'à deux jours de travail à distance par semaine si cela n’entrave pas la bonne marche des services.

Malheureusement, en raison de sa taille, le site de l’INSA Lyon n’est pas à l’abri de l’apparition de clusters malgré toutes les précautions prises, ce qui nous obligerait à passer les enseignements en tout distanciel. Une chose plus difficile qu’elle en a l’air puisqu’il faudrait agir au cas par cas. Si dans ces modalités à distance, les solutions digitales sont incontournables, il ne faut pas penser que le numérique est la solution à toutes les crises. D’ailleurs, je crois que le confinement a souligné l’importance et la valeur d’un face-à-face et l’enseignement en est un bon exemple : on peut faire beaucoup de choses à distance, mais apprendre est un échange où la relation humaine est primordiale.

Le prochain conseil d’administration fera les choix et orientations stratégiques concernant le numérique au sein de l’établissement. En tant que directeur adjoint au numérique fraîchement nommé, quelles seraient vos ambitions pour la transition digitale de l’INSA Lyon ?

Le confinement a pour moi souligné une fracture numérique importante : l’usage du digital est très différent selon les personnes. En matière d’équipement, d’environnement de travail mais aussi d’usage. On peut penser que les jeunes générations sont à la pointe, mais ça n’est pas toujours le cas. Certains y vont de façon autonome, d’autre peuvent avoir plus de mal à s’adapter à un environnement changeant et en ressentir de la souffrance. Dans les deux cas, le facteur social y est pour beaucoup. C’est un vrai sujet et c’est pourquoi je souhaiterais que le numérique à l’INSA Lyon soit le plus inclusif possible. Le second volet qui me tient à cœur est de développer le numérique de façon responsable et durable, car son empreinte carbone est loin d’être neutre. Aussi, je crois qu’il serait important d’interroger la souveraineté numérique d’un établissement public comme le nôtre : l’urgence du confinement nous a fait utiliser des outils massivement américains, mais maintenant, sans basculer dans des postures dogmatiques, il est nécessaire de penser à consommer du numérique local. Enfin, je souhaiterais que l’INSA Lyon soit reconnu comme un acteur clé sur la scène du numérique car il en a toutes les qualités que ce soit à travers ses activités de recherche ou son offre de formation.

1L’enseignement comodal propose une séance en deux modes : en présentiel et à distance. Le cours est ainsi proposé en présence, en streaming direct (synchrone) et en vidéo enregistrée (asynchrone).

INSA Lyon

Crise sanitaire : des étudiants INSA créent un outil pour faciliter la gestion des dépouilles

Sept étudiants de 3e année du département Télécommunications de l’INSA Lyon, Alexandre Onfray, Hamza Badaoui, Théo Le Magueresse, Gaëtan Roussel, Chenyang Zeng, Lise Jacquot et Adèle Prouvost, ont créé en réponse à un appel d’offre lancé par le Comité International de la Croix-Rouge, une application d’aide à la gestion des dépouilles mortelles. Pendant le confinement, ils ont mis leur énergie à créer un outil à vocation humanitaire, en découvrant une face du monde qu’ils n’auraient pas nécessairement soupçonnée, confinés chacun dans leurs appartements étudiants. Récit.

La situation sanitaire à l’international : des pays à genoux

Si la crise liée au Covid-19 a ébranlé le monde entier, elle a aussi été révélatrice des disparités sanitaires entre les pays : pénuries de protections individuelles, manque de lits dans les hôpitaux, et pour certains pays, incapacité pour les services locaux de prendre en charge la gestion du nombre grandissant de dépouilles mortelles. C’est l’un des aspects les plus complexes dans les cas de grandes catastrophes comme l’explique Jose Pablo Baraybar, coordinateur forensique transrégional du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), basé à Paris.

Si la crise liée au Covid-19 a ébranlé le monde entier, elle a aussi été révélatrice des disparités sanitaires entre les pays : pénuries de protections individuelles, manque de lits dans les hôpitaux, et pour certains pays, incapacité pour les services locaux de prendre en charge la gestion du nombre grandissant de dépouilles mortelles. C’est l’un des aspects les plus complexes dans les cas de grandes catastrophes comme l’explique Jose Pablo Baraybar, coordinateur forensique transrégional du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), basé à Paris.

« C’est une réalité qui nous échappe en Europe, mais dans certains pays, les systèmes de santé se sont effondrés sous le nombre de victimes du Covid-19, engendrant des situations dramatiques. Ça a été par exemple le cas en Équateur, où les corps pouvaient rester dans les rues plusieurs jours car les services funéraires étaient débordés. »

Face à cette assommante réalité, le risque d’absence d’inhumation individuelle est grand. Si les traités internationaux sur les droits de l’homme contiennent des dispositions visant à assurer une prise en charge des corps dans le respect de la dignité des morts, force est de constater que la problématique d’enregistrement d’identité est une réalité de terrain toute autre. Lorsque les dépouilles sont ensevelies sous une identité codée qui n’est pas relié à la véritable identité de la personne décédée, cela complique une future identification, laissant les familles de victimes portées disparues dans une attente insupportable. « Parfois, les corps retrouvés ne peuvent pas être identifiés immédiatement, et si la victime ne porte pas de papier d’identité, les autorités n’ont ni les moyens humains, ni financiers, d’enquêter pour retrouver la famille. Lors de la récupération du corps, la mise en œuvre de mesures rapides peut accroître nos chances d’identifier les corps, avant que l’état de décomposition ne soit trop avancé. Je suis persuadé que le numérique offre une solution appropriée et efficace pour le travail de traçabilité qu’effectuent les autorités locales chargées de la prise en charge des dépouilles, et c’est ce que nous avons développé avec les étudiants de l’INSA Lyon », ajoute Jose Pablo.

De l’identité alphanumérique

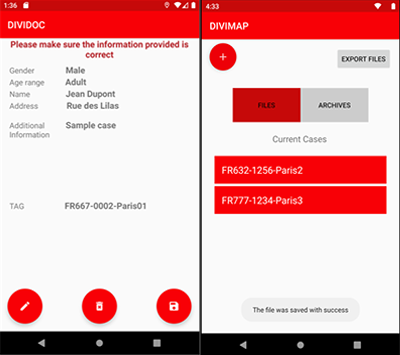

Aujourd’hui, la procédure administrative de reconnaissance est souvent longue et pas toujours efficace. Dans une course contre le temps, des informations essentielles peuvent se perdre, effaçant par exemple les correspondances entre les lieux de décès et les lieux d’inhumation. C’est face à ce constat que les sept étudiants de troisième année du département Télécommunications, services et usages de l'INSA Lyon, ont développé une solution numérique dans le cadre d’un cours d’informatique. « Le principe de notre application est simple : dès la récupération de la dépouille, le fossoyeur prend le corps en photo, en associant le fichier avec une géolocalisation. L’application génère un « tag », une identité alphanumérique qui suivra le défunt jusqu’à son sac mortuaire, puis sera inscrite dans un grand registre. Parallèlement, une seconde application permet d’avoir accès au registre des victimes enregistrées pour permettre aux familles de retrouver le lieu d’inhumation, pour vivre leur deuil dignement », explique Adèle Prouvost, membre de l’équipe étudiante.

Aujourd’hui, la procédure administrative de reconnaissance est souvent longue et pas toujours efficace. Dans une course contre le temps, des informations essentielles peuvent se perdre, effaçant par exemple les correspondances entre les lieux de décès et les lieux d’inhumation. C’est face à ce constat que les sept étudiants de troisième année du département Télécommunications, services et usages de l'INSA Lyon, ont développé une solution numérique dans le cadre d’un cours d’informatique. « Le principe de notre application est simple : dès la récupération de la dépouille, le fossoyeur prend le corps en photo, en associant le fichier avec une géolocalisation. L’application génère un « tag », une identité alphanumérique qui suivra le défunt jusqu’à son sac mortuaire, puis sera inscrite dans un grand registre. Parallèlement, une seconde application permet d’avoir accès au registre des victimes enregistrées pour permettre aux familles de retrouver le lieu d’inhumation, pour vivre leur deuil dignement », explique Adèle Prouvost, membre de l’équipe étudiante.

L’appel d’offre du CICR était parvenu aux étudiants quelques semaines avant le confinement français, les travaux avaient été initialement pensés pour les migrants décédés en Méditerranée. « Les problématiques de gestion des dépouilles ne datent malheureusement pas de la crise du Covid-19. Notre attente première derrière cette application était de permettre aux sauveteurs des ONG de disposer d’outils efficaces et faciles à utiliser. Lorsqu’une équipe de recherches et sauvetages secoure des victimes en pleine mer, les bateaux, conçus pour le sauvetage, ne sont pas équipés pour conserver les corps jusqu’à leur arrivée dans des infrastructures de conservation spécialisées. La prise de photo permet l’identification de la victime a posteriori. Lorsque le Covid-19 s’est répandu, nous avons adapté nos besoins. Aujourd’hui, l’application développée par les étudiants est un outil totalement adaptable à toutes les crises, sans être spécialement spécifique au Covid », explique Jose Pablo.

Maître de conférences du département TC et coordinateur des travaux étudiants, Pierre François a guidé et encadré ses élèves au plus près de leurs intentions, et avec la plus grande bienveillance. « Je l’ai vécu comme un projet tel que ceux que je réalise avec mes collaborateurs industriels, c’est-à-dire, avec le souci du résultat et simplicité. J’ai laissé les développeurs prendre leurs décisions, tout en veillant au bien-être de mes étudiants. On voulait rendre le produit final le meilleur possible, et dans un délai imparti très court. C’était parfois très dur de dire non à certaines demandes d’améliorations techniques de la part de notre commanditaire face à un sujet aux enjeux si importants et sensibles. Ça n’a pas été pour moi qu’un simple travail d’enseignant. Je savais que je prenais un risque en affectant un projet pareil à un groupe de 3e année, mais ils m’ont surpris tout au long du parcours, tant sur la qualité de leur travail que leur esprit de corps », constate Pierre François.

Maître de conférences du département TC et coordinateur des travaux étudiants, Pierre François a guidé et encadré ses élèves au plus près de leurs intentions, et avec la plus grande bienveillance. « Je l’ai vécu comme un projet tel que ceux que je réalise avec mes collaborateurs industriels, c’est-à-dire, avec le souci du résultat et simplicité. J’ai laissé les développeurs prendre leurs décisions, tout en veillant au bien-être de mes étudiants. On voulait rendre le produit final le meilleur possible, et dans un délai imparti très court. C’était parfois très dur de dire non à certaines demandes d’améliorations techniques de la part de notre commanditaire face à un sujet aux enjeux si importants et sensibles. Ça n’a pas été pour moi qu’un simple travail d’enseignant. Je savais que je prenais un risque en affectant un projet pareil à un groupe de 3e année, mais ils m’ont surpris tout au long du parcours, tant sur la qualité de leur travail que leur esprit de corps », constate Pierre François.

Une formation humaniste qui prend tout son sens

Disponible en trois langues, anglais, français et espagnol, l’application des étudiants insaliens est à présent en phase de test auprès des autorités grecques et péruviennes. De leurs côtés, les sept étudiants se remettent doucement de cet exercice périlleux, mais ô combien honorable. Alors confinés pendant le développement de l’outil, leurs journées ont naturellement été éprouvantes. Au sein de l’équipe, Alexandre Onfray, étudiant en 3e année, se souvient encore de l’ardeur avec laquelle ses camarades et lui se sont consacrés à l’aboutissement ce projet ambitieux. « Au cours de mes études, j’ai pris part à de nombreux projets de groupe, mais je n’avais jamais vu une telle énergie. La cohésion et l’implication de chacun des membres de l’équipe a été inédite. Je réalise que c’était une vraie chance d'avoir pu participer à ce projet », explique-t-il.

Une énergie créatrice naturellement présente chez des jeunes adultes, mais exacerbée par l’ampleur du sujet selon Adèle Prouvost : « Le confinement était propice à la réflexion et au travail, mais aussi à l’isolement. Nous étions chacun dans nos appartements, loin les uns des autres, dans un climat social anxiogène. Pendant que nous codions, les médias comptaient les nombres de morts. Nous, nous avions pour source d’information supplémentaire la réalité du terrain. Nous voulions être utiles, je crois que nous l’avons été. La communication quotidienne au sein de l’équipe a été primordiale pour se protéger psychologiquement. Notre enseignant, Pierre François, nous a beaucoup aidés sur ces aspects car ce travail nous a tous ramenés à une réalité qui semblait si lointaine, et qui est devenue si proche à travers ce projet. En un sens, nous avons ouvert les yeux sur la situation mondiale : à ce moment là, il y avait des gens dans le besoin, dehors. C’est comme ça que je conçois mon métier de future ingénieure, au plus près de l’humain », raconte-t-elle.

Pour Jose Pablo Baraybar du CICR, le choix de confier ces travaux aux élèves-ingénieurs de l’INSA Lyon était aussi l’opportunité pour lui de prendre connaissance de la réalité d’un terrain qui n’est pas le sien. « C’était une bonne façon de me rendre compte si les étudiants étaient interpelés par des sujets qui me sont quotidiens, et je n’ai pas été déçu. Le contact avec la mort, et plus précisément les dépouilles, n’est pas quelque chose de commun. En Europe, nous ne faisons pas face à la mort en sortant de chez nous. Mais c’est le cas pour quelques millions de personnes, partout dans le monde. Ce genre de sujet peut, je pense, aider à avoir une vision différente de la vie. En collaborant avec ces étudiants, j’ai senti un niveau de créativité et de maturité très élevé. L’INSA développe une formation à vocation humaniste, et j’imagine le potentiel de tous ces cerveaux à développer pour l’humain, ça me rend très optimiste ! L’idée n’est pas si folle ni trop abstraite : ils sont le bon exemple pour construire un futur meilleur », conclut le coordinateur forensique du CICR.

En savoir plus : https://www.groupe-insa.fr/mobilisation-groupe-insa-stages-etudiants

Recherche

Masques de protection et recyclage : compatibles ?

Aujourd’hui sur nos nez et demain dans la nature.

Été 2070, sur la plage. Échoué sur le sable : le masque de protection que nous avions jadis porté post-confinement pour aller faire les courses ou nous rendre au bureau. Tel un vieil ami oublié mais sur lequel nous nous étions reposés, il n’a pas changé. Peut-être légèrement noirci par l’air pollué, il affiche des fibres pourtant encore intactes.

D’une durée de vie très courte, le masque de protection jetable est une source de déchets considérable. ‘Mal jeté’ ou même parfois abandonné en pleine rue comme un mégot de cigarette, le masque qui nous protège aujourd’hui pourrait nous nuire demain. Est-il possible de le recycler ? Faut-il envisager la conception de masques biodégradables ? Jean-François Gérard, chercheur au laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères (IMP) et professeur au département Sciences et Génie des Matériaux, fait le point. Interview.

C’est désormais le réflexe quotidien dès que l’on sort de chez soi : s’armer de son masque. De quoi est composé ce compagnon de sortie ?

Le masque chirurgical est fait de polypropylène. C’est l’un des polymères les plus produits sur terre car il est peu cher et facile à obtenir. D’ailleurs il constitue la plupart des objets qui nous entourent, comme les packagings alimentaires ou des pièces d'électroménager par exemple. Le masque chirurgical est fabriqué par un procédé de melt-blowing, à partir de polypropylène fondu par filage à très forte pression et dans un flux d’air intense. Le polypropylène s’étire en formant des fibres de quelques microns. Le polypropylène qui est utilisé dans ce procédé a une viscosité très basse, semblable à celle de l’eau, permettant de fournir ce matériau non-tissé léger, d'environ une quinzaine de grammes par m². Il est résistant à la déchirure, poreux pour laisser passer l’air et suffisamment hermétique pour retenir les fameuses gouttelettes. Généralement, les masques jetables que nous portons sont constitués de deux ou trois couches superposées de ce matériau non-tissé, formé par les fibres qui se croisent, permettant les fonctions de filtration et respirabilité. Autre particularité de ce polypropylène, c’est sa capacité à se charger en électricité statique en surface. On le sait peut-être moins, mais c’est un phénomène très utile, car l’attraction électrostatique participe à la filtration des particules. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles les masques de protection ont une durée de vie limitée : plus le temps passe, plus la charge électrostatique diminue, réduisant l’efficacité du masque !

D’une durée d’efficacité de 4 heures, le masque devient rapidement un déchet envahissant. Pourrait-on recycler ou réutiliser les masques ?

En théorie, il est tout à fait possible de recycler le polypropylène à 100%. S’il est bien trié, il est facile à recycler. Un masque, c’est finalement très peu de matière, environ cinq grammes, et le polypropylène très spécifique utilisé a une tenue mécanique très faible, ce qui imposerait de le re-mélanger avec des polypropylènes d'autres déchets ou vierges. Un autre moyen de lutter en théorie contre l’obsolescence rapide des masques chirurgicaux, et leur accumulation comme déchets en quantité importante, serait de les réutiliser. Beaucoup de procédés ont été mis à l’étude pour dépolluer ces objets en les plongeant dans des fluides hypercritiques comme du CO2, de l'oxyde d’éthylène, ou sous pression d’hydrogène pour éliminer virus et bactéries. Au laboratoire d’Ingénierie des Matériaux Polymères1, nous avons proposé l’utilisation de micro-ondes pour dépolluer les masques. Cependant, le problème principal se situe bien en amont quelle que soit la voie de recyclage et re-traitement : les conditions de collecte auprès des différentes sources de consommation, notamment les particuliers, ne sont pas assez sécuritaires car il s’agit ici de traiter des déchets potentiellement contaminés et donc dangereux pour les agents de collecte. D’ailleurs, dans les hôpitaux, les masques sont récoltés et éliminés par incinération, pour éviter tout risque de nouvelle contamination.

Pour limiter la production de déchets liée à la consommation de masques, pourrions-nous imaginer l’utilisation de masques biodégradables ?

S’il existe une certitude, c’est que le masque jetable en polypropylène ne se biodégrade pas. Pour qu’un matériau se décompose dans un milieu biologique, il faut réunir certaines conditions de dégradation, c’est-à-dire de réaction par les micro-organismes dans le milieu. Ici, le polymère est trop stable pour que des enzymes puissent le dégrader en le fragmentant jusqu’à son élimination. Son seul ennemi serait les rayons ultra-violets. Fabriquer des masques biodégradables serait une fausse bonne idée puisque, au-delà du fait qu’il s’agit de déchets dangereux, nous ne sommes pas équipés en France de sites capables de faire de la biodégradabilité à grande échelle, sachant que ce qui est biodégradable, n’est pas forcément favorable à l’environnement ! Et puis le risque serait, en estampillant un masque ‘biodégradable’, d’induire certains consommateurs à les jeter n’importe où… Pour éviter l’invasion de ces déchets, seul le port d’un masque en tissu réutilisable permet de contrer la production massive de déchets de masques.

Pourrions-nous alors imaginer une filière de recyclage spécialisée dans les masques à usage unique ?

Personnellement, je ne pense pas que cela soit une bonne idée pour des raisons de réalité économique. Aujourd’hui, la filière industrielle du recyclage des déchets est très inquiète au sujet de la recyclabilité de ses produits plastiques face aux règles de sécurité imposées par la crise sanitaire, et recycler des masques de protection pourrait mettre en péril la santé des opérateurs de tri. Même si le masque en polypropylène est théoriquement facile à recycler, il n’est pas forcément facile de lui trouver une seconde vie sous forme d'un nouveau masque ou nouvel objet. Et combien de fois pourrait-on recycler un masque ? Il faudrait que celui-ci soit estampillé à chaque fois qu’il est recyclé, sans compter qu’il perdra un peu de son pouvoir filtrant à chaque réutilisation. Reste également la question de l’acceptabilité sociale : qui acceptera de remettre un masque re-traité ? Je crois que la meilleure des choses à faire aujourd’hui est de jeter prudemment son masque à la poubelle, en veillant à fermer le sac consciencieusement car l’objet qui nous a protégé pendant quelques heures pourrait contaminer les agents de collecte qui nous allègent quotidiennement de nos déchets.

1 Le laboratoire IMP est une unité mixte de recherche du CNRS (UMR CNRS 5223), localisée sur trois sites de l’Université de Lyon : l’INSA de Lyon, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et l’Université Jean Monnet de St Etienne.

Recherche

L’app StopCovid : guérir le mal par la tech ?

« Le déconfinement n’a pas changé grand-chose à mon quotidien. J’ai toujours peur de sortir, de côtoyer le virus et de le transmettre à mes proches », confie Martine, personnel administratif à l’INSA Lyon. Depuis l’annonce de la reprise progressive de la vie économique, bon nombre de citoyens comme Martine craignent de s’aventurer dans les lieux publics, songeant aux risques de contracter le Covid-19 sans le savoir. « J’ai entendu parler de cette application, StopCovid, qui nous permettrait de tracer nos contacts et prévenir si nous avons été à proximité d’une personne qui par la suite a été testé positive. Mais je ne comprends pas tous les tenants et les aboutissants de cet outil. En plus, on nous a fait peur avec le traitement de nos données échangées pendant nos réunions en visio avec des outils collaboratifs comme Zoom, durant le confinement. Alors une application qui manipule des données de contact, je suis méfiante », ajoute-t-elle, septique quant à l’utilisation future de cette application.

Casser les chaînes de transmissions du Covid-19, pas les libertés

Il y a peu, le gouvernement français détaillait les modalités de la deuxième phase du déconfinement. Réouverture des bars et restaurants, de certaines frontières et retour des lycéens dans leurs établissements… Autant de situations génératrices de contacts physiques avec nos semblables où il nous faut rester prudents, respectant gestes barrières et port du masque. Autre point soulevé par Édouard Philippe lors de l’annonce détaillant la deuxième phase du déconfinement du pays, le lancement d’une application de contact tracing capable de mémoriser les contacts physiques prolongés des utilisateurs.

Patients symptomatiques ou transmission silencieuse, le modèle de propagation du coronavirus SARS-CoV-2 n’est pas encore totalement compris par les épidémiologistes. Cependant une certitude subsiste : la probabilité d’infecter d’autres personnes est plus élevée aux premiers stades de la maladie. Pour prévenir rapidement les personnes d’un risque d’infection et couvrir les situations de transmissions particulières comme les trajets en transports en commun, l’application StopCovid propose d’informer son utilisateur d’une exposition à risque au Covid-19, grâce aux signaux Bluetooth émis par son téléphone portable. « En fait, le principe de l’application est le même qu’une enquête sanitaire manuelle. Le contact tracing est connu des médecins et permet de retrouver les chaînes de propagation d’une épidémie. Ici, l’outil numérique complète les enquêtes sanitaires existantes en conservant une trace des contacts prolongés que l’utilisateur pourraient oublier ou ne pas connaître, cas typiquement rencontré dans les transports en commun. En cas d’infection avérée, les individus qui ont été en contact avec la personne infectée seront notifiées d’une exposition à risque, et pourront ainsi réagir pour ne pas devenir un facteur de propagation », explique Antoine Boutet, enseignant-chercheur du département Informatique de l’INSA Lyon et membre de l’équipe PRIVATICS1 qui a participé à la conception de cette application.

Patients symptomatiques ou transmission silencieuse, le modèle de propagation du coronavirus SARS-CoV-2 n’est pas encore totalement compris par les épidémiologistes. Cependant une certitude subsiste : la probabilité d’infecter d’autres personnes est plus élevée aux premiers stades de la maladie. Pour prévenir rapidement les personnes d’un risque d’infection et couvrir les situations de transmissions particulières comme les trajets en transports en commun, l’application StopCovid propose d’informer son utilisateur d’une exposition à risque au Covid-19, grâce aux signaux Bluetooth émis par son téléphone portable. « En fait, le principe de l’application est le même qu’une enquête sanitaire manuelle. Le contact tracing est connu des médecins et permet de retrouver les chaînes de propagation d’une épidémie. Ici, l’outil numérique complète les enquêtes sanitaires existantes en conservant une trace des contacts prolongés que l’utilisateur pourraient oublier ou ne pas connaître, cas typiquement rencontré dans les transports en commun. En cas d’infection avérée, les individus qui ont été en contact avec la personne infectée seront notifiées d’une exposition à risque, et pourront ainsi réagir pour ne pas devenir un facteur de propagation », explique Antoine Boutet, enseignant-chercheur du département Informatique de l’INSA Lyon et membre de l’équipe PRIVATICS1 qui a participé à la conception de cette application.

StopCovid n’était pas encore disponible sur les plateformes d’applications qu’elle faisait déjà parler d’elle. Souvent mal comprise, elle pourrait pourtant s’avérer utile à un déconfinement efficace évitant de nouvelles contaminations et l’éventualité d’une nouvelle phase de confinement. « De nombreuses applications de type contact tracing ont rapidement émergé au début de l’épidémie, mais malheureusement, toutes ne sont pas respectueuses de la vie privée de leurs utilisateurs. L’équipe PRIVATICS a rapidement voulu se rendre utile dans le combat contre le Covid-19 : nous avons ainsi développé le protocole ROBERT2 qui décrit comment l’application devrait fonctionner afin de prévenir des fuites d’informations personnelles », annonce Antoine Boutet.

Bluetooth VS géolocalisation

Des concepts de traçage numériques étudiés partout dans le monde, mais des modalités de suivi qui diffèrent selon les pays, oscillant entre urgence sanitaire et liberté individuelle. Parmi ces outils, deux tendances se dessinent : la géolocalisation, technologie de « tracking » s’appuyant sur un système GPS qui permet de déterminer la localisation d’une personne avec une certaine précision. Et le Bluetooth, technologie de « tracing » majoritairement utilisée dans le cas du traçage numérique, correspondant au besoin actuel de capter une proximité physique entre individus. « Pour expliquer le fonctionnement de l’application, prenons l’exemple d’Alice, qui décide d’installer StopCovid et d’activer la fonction Bluetooth de son smartphone. Lors de l’installation, aucune authentification n’est nécessaire. L’application générera des pseudonymes aléatoires, utilisés les uns après les autres pendant une période limitée. Lors d’un trajet dans les transports en commun par exemple, le téléphone d’Alice détectera via le Bluetooth, les pseudonymes associés aux appareils mobiles voisins à moins d’un mètre du sien, croisés pendant au moins quinze minutes. Si plus tard Alice ressentait les symptômes du Covid-19 et était testée positive, elle donnerait l’autorisation de partager anonymement les pseudonymes détectés pendant sa phase de contagion avec l’autorité sanitaire, qui informerait à son tour les appareils ayant croisé la route d’Alice. Les utilisateurs notifiés recevraient également des consignes à suivre, afin de bien réagir face à la situation », poursuit l’enseignant-chercheur spécialiste des questions de conception et développement d’outils d’amélioration de confidentialité numérique au sein du laboratoire Citi.

Du « tracing » au « tracking », n’y-a-t-il qu’une lettre ?

Conçue pour améliorer le dépistage des dangers de contaminations dans les lieux publics, l’application permettrait de gagner 24 à 48 heures sur le travail des brigades sanitaires comme l’affirme Cédric O, secrétaire d’État au numérique. Mais à quel prix ? Parmi les craintes évoquées par Martine à l’utilisation d’une telle application mobile, celle de la protection de ses données personnelles récoltées lors de l’utilisation du Bluetooth. « Comment puis-je être assurée que mes données, d’ordre médical et donc sensibles, soient protégées ? Qui aura la main dessus et jusqu’à quand ? », se questionne-t-elle.

La CNIL, Commission Nationale Informatique & Libertés, a constaté dans son dernier avis du 25 mai que « l’application StopCovid ne conduira pas à créer une liste des personnes contaminées mais simplement une liste de contacts entre pseudonymes, respectant ainsi le concept de protection des données dès la conception. »

Pour l’enseignant-chercheur du département Informatique, il est naturel d’avoir une appréhension à l’égard d’un outil numérique de cette ampleur. « Dès le départ, il était bien évident que l’application ne devait pas représenter un danger pour nos libertés, surtout pour une application de cette nature. L’architecture du système est pensée de telle manière que personne, pas même l’État, n’ait accès à la liste des pseudonymes des personnes contaminées, ni au graphe des interactions entre utilisateurs. Les données utilisées par l’application sont effacées quatorze jours après leur création et ne comportent ni le nom, ni l’adresse, ni le numéro de téléphone de l’utilisateur », rassure Antoine Boutet.

Début juin 2020 et à travers tout le pays, l’application StopCovid est donc déployée, basée sur cinq principes fondamentaux garantis par le Gouvernement : le volontariat, le respect de la vie privée, l’anonymat, la transparence et l’éphémérité de vie de l’outil. « Heureusement qu’il existe des gardes fous comme la CNIL ou le Comité Consultatif National d’Éthique qui encadrent ce qui est possible de faire », déclare le scientifique. « L’application a été développée en lien avec des épidémiologistes pour s’assurer de fournir un outil viable et efficace, son développement a été encadré par l’ANSSI3 et son code source est accessible pour plus de transparence quant à son comportement. Une fois l'analyse des risques de l'application établie, la balance entre les enjeux médicaux et sociaux mais aussi légaux et moraux pour décider d'une mise en place ou non de l’application, n'était plus de l'ordre scientifique mais de la responsabilité des politiques », poursuit-il.

Un fichier santé « plus protégé que l’assurance maladie »

Comment parler de données personnelles de millions de citoyens sans que les GAFAM ne pointent le bout de leur nez ? Si Apple et Google avaient proposé aux gouvernements une solution clé en main, le pays des Gaulois a rapidement décliné. En cause ? La souveraineté numérique et la nature d’une mission de service publique relevant de l’État et non d’acteurs privés internationaux. « En entretenant une vision d'états big brother, ces entreprises se placent en tant que bienfaiteurs et essaient de faire oublier au passage leurs pratiques opaques quant à la manipulation des données personnelles et leur vision très singulière de la vie privée », se désole Antoine. « L’équipe PRIVATICS a proposé une solution calculant le risque d’exposition de manière centralisée, c’est à dire effectué sur un serveur qui détient les informations liées à l’application. Cette centralisation permet également aux épidémiologistes de mieux calibrer le fonctionnement de l’application en fonction de son utilisation. À l’inverse, Apple et Google ont adopté un calcul de risque d’exposition décentralisé, c’est-à-dire effectué sur le téléphone des utilisateurs. Bien qu’attractif, cette solution nécessite d’envoyer les pseudonymes des personnes infectées à tous les téléphones, laissant une opportunité aux utilisateurs mal intentionnés d’exploiter ces informations » ajoute-t-il.

De son côté, le gouvernement s’est voulu rassurant quant à la question de la centralisation des données : « Ce fichier de santé sera le plus sécurisé de la République française. Davantage que les bases de données des hôpitaux et de l’Assurance maladie. Avec à l’intérieur, des données d’un intérêt limité. À savoir une liste de personnes ayant été en contact avec un malade », a déclaré Cédric O.

Une appli contre une maladie : efficace ou pas ?

Si les débats à propos de la protection de données personnelles ont fait couler beaucoup d’encre, les doutes sur la fiabilité technique de la méthode utilisée n’ont pas été épargnés : précision de la technologie Bluetooth, physiologie des personnes, position du téléphone portable, état de la batterie du téléphone, modèle de transmission du virus… Autant de paramètres qui nuiraient à la fiabilité des résultats fournis par StopCovid. Arguments que l’équipe PRIVATICS entend : « La technologie Bluetooth n'a pas été conçue pour mesurer des distances. Son calcul peut parfois être faussé en fonction de l’environnement. De plus, le Bluetooth peut détecter une proximité entre deux personnes se trouvant de part et d’autre d’une vitre ou d’un mur en Placoplatre par exemple. Après de nombreux tests in situ, l'équipe MARACAS du Laboratoire Citi qui s'est occupée du calcul de distance est arrivée à des résultats très satisfaisants lorsqu’on connaît la technologie Bluetooth », témoigne l’enseignant-chercheur de l’INSA Lyon. Une histoire de choix, donc.

Baguette magique numérique ?

Est-ce réellement le -mauvais- traitement de nos données personnelles que nous craignons ? Ou bien la puissance de l’outil numérique capable de révéler nos données les plus intimes ? Plusieurs fois sommée d’outil préambulaire à une société de surveillance des masses à la Georges Orwell, l’application StopCovid soulève peut-être une question de fond. Sommes-nous en train de prendre conscience collectivement que ce petit objet numérique, que 80% des Français portent quotidiennement dans leur poche, est devenu malgré nous, une extension de nous-même ? Alors que les dérives des entreprises privées en possession de nos données personnelles ne sont plus des surprises, l’application StopCovid continue de diviser par son action intrusive dans la vie de ses utilisateurs. Pour les chercheurs de l’Inria, le questionnement a bien eu lieu : à quel point StopCovid est plus intrusive qu’une enquête sanitaire de contact manuelle qui consiste à indexer -numériquement- et dans les moindres détails, les quatorze derniers jours vécus par un patient atteint du Covid-19 ?

Pour David Wittmann, enseignant aux Humanités de l’INSA Lyon, la mise en place rapide d’une telle application doit nous interroger sur la réalité dans laquelle nous vivons. Si la sensibilité des données, leur sécurité ainsi que la loyauté et l’explicabilité des algorithmes sont dorénavant des questions centrales et classiquement soulevées lors de l’apparition d’un nouvel outil numérique, celui-ci est rarement interrogé dans son environnement global. « La crise sanitaire que nous traversons a révélé des failles sociétales très importantes comme une inégalité sociale des mortalités dues au Covid-19, des manques productifs criants, l’invisibilité et le mépris social pour des personnes essentielles à la société etc. Nous sommes sur un navire qui tangue, et on tend à croire un peu magiquement que, face aux pénuries de médicaments et autres produits sanitaires, le numérique est par lui seul capable de nous sauver. Cette application est au plus une aide, mais ce qui compte réellement ce sont les équipes déployées sur le terrain, les moyens qui sont attribués aux soignants », explique David Wittmann. Mirage ou cache-sexe d’un désœuvrement social, matériel et économique dans une période troublée, pour l’enseignant des Humanités, l’être humain, s’il doit s’appuyer sur le numérique, doit également se frotter aux réalités matérielles et sociales complexes pour ne pas succomber au solutionnisme technique. « D’une certaine façon, le numérique nous permet d’éviter la confrontation avec le réel, les inégalités à disposer d'un smartphone nécessaire pour faire fonctionner l'application en est un exemple. Je ne suis pas pour arrêter d’utiliser l’outil numérique, mais je me méfie de la croyance qui consiste à apposer une solution technologique à tout problème, nous éloignant de la responsabilité de prendre en charge le réel dans ses aspérités et ses injustices. Il ne faudrait pas que les débats, certes légitimes, autour d’une telle application se substituent au débat sur les nécessaires transformations politiques et sociales du monde dans lequel nous vivons », poursuit l’enseignant.

Pour David Wittmann, enseignant aux Humanités de l’INSA Lyon, la mise en place rapide d’une telle application doit nous interroger sur la réalité dans laquelle nous vivons. Si la sensibilité des données, leur sécurité ainsi que la loyauté et l’explicabilité des algorithmes sont dorénavant des questions centrales et classiquement soulevées lors de l’apparition d’un nouvel outil numérique, celui-ci est rarement interrogé dans son environnement global. « La crise sanitaire que nous traversons a révélé des failles sociétales très importantes comme une inégalité sociale des mortalités dues au Covid-19, des manques productifs criants, l’invisibilité et le mépris social pour des personnes essentielles à la société etc. Nous sommes sur un navire qui tangue, et on tend à croire un peu magiquement que, face aux pénuries de médicaments et autres produits sanitaires, le numérique est par lui seul capable de nous sauver. Cette application est au plus une aide, mais ce qui compte réellement ce sont les équipes déployées sur le terrain, les moyens qui sont attribués aux soignants », explique David Wittmann. Mirage ou cache-sexe d’un désœuvrement social, matériel et économique dans une période troublée, pour l’enseignant des Humanités, l’être humain, s’il doit s’appuyer sur le numérique, doit également se frotter aux réalités matérielles et sociales complexes pour ne pas succomber au solutionnisme technique. « D’une certaine façon, le numérique nous permet d’éviter la confrontation avec le réel, les inégalités à disposer d'un smartphone nécessaire pour faire fonctionner l'application en est un exemple. Je ne suis pas pour arrêter d’utiliser l’outil numérique, mais je me méfie de la croyance qui consiste à apposer une solution technologique à tout problème, nous éloignant de la responsabilité de prendre en charge le réel dans ses aspérités et ses injustices. Il ne faudrait pas que les débats, certes légitimes, autour d’une telle application se substituent au débat sur les nécessaires transformations politiques et sociales du monde dans lequel nous vivons », poursuit l’enseignant.

Qu’elles nous rassurent, nous divertissent ou nous aident à stopper la propagation du Covid-19, serait-il de bon ton de rappeler ici que les applications mobiles n’ont rien de magique. Aussi arriverons-nous à saisir le pouvoir de notre smartphone sur nos vies intimes comme nous avons compris la puissance du masque pour se protéger soi, et les autres ? Le chercheur du laboratoire Citi le rappelle : « L’utilisation ou non de l’application est à l’initiative de chacun. Le choix revient à l’utilisateur, qui, comme il devrait le faire pour toutes les applications qu’il utilise quotidiennement, soit conscient de l’utilisation de ses données et responsable de ses choix numériques. La plupart des utilisateurs ne sont pas bien informés des enjeux globaux du numérique, par manque de connaissance du contexte peut-être et notre mission de chercheur est aussi de sensibiliser à ces réalités », conclut Antoine Boutet.

1 Laboratoire Citi (INSA Lyon/Inria/UdL)

2 ROBust and privacy-presERving proximity Tracing

3 Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Informations

Pour approfondir : L'intelligence artificielle - IA - au coeur de l'enjeu "information et société numérique" de l'INSA Lyon, le numéro n°7 du Magazine #57 traite de l'intelligence artificielle.

Vie de campus

Chroniques culturelles INSA : Révolution sociale : Des animaux, des virus et des hommes

N’est-il pas légitime, aujourd’hui plus que jamais, de se questionner sur la nature des rapports entre un humain, un pangolin, une chauve-souris, un chien et un porc « élevé » en batterie ?

Alors que les scientifiques s’interrogent sur l’origine de l’épidémie de covid-19, l’humanité confinée exprime ses craintes quant à la transmissibilité du virus entre humains et animaux (Zoonose1), et apprécie en même temps, plus que jamais en ces temps de distanciation physique, la proximité réconfortante des animaux domestiques.

Ancienne éleveuse, sociologue engagée dans la défense de l’élevage paysan contre les violences engendrées par les « productions animales », Jocelyne Porcher connaît bien ces paradoxes. Aujourd’hui directrice de recherches à l’INRAE2, elle étudie les relations affectives entre humains et animaux, plus particulièrement dans le domaine de l’élevage.

Nous avons eu la chance de l’accueillir dans la programmation du service culturel de l’INSA Lyon le 14 novembre dernier, dans le cadre du festival (Re)faire société, Mode d’emploi organisé par la Villa Gillet et à l’occasion de la journée INSA Campus durable.

« Encore carnivores demain3 ? », c’est la question que nous lui avons posée lors d’une conférence-débat préparée avec des étudiants, dont certains de la section théâtre-études avaient joué Pig Boy 1986-23854 au printemps 2019.

Aujourd’hui, elle nous fait l’honneur de partager avec nous son analyse des liens entre pandémies et productions animales mondialisées, et nous propose un texte inédit écrit pour cette publication.

Alors que nous sommes séparés de notre « environnement », il est urgent de repenser notre rapport aux autres espèces vivantes, et de considérer la biodiversité non pas comme une menace, mais comme une nécessité.

Industrie porcine et covid 19. Rien à voir ?

Jocelyne Porcher

La crise sanitaire mondiale que nous traversons actuellement fait des milliers de morts, dont une grande part sans aucun doute aurait pu être évitée par des politiques de santé humaines plutôt que gestionnaires. Elle atteint notre humanité, mais elle touche également de manière insidieuse une part de notre intégrité : nos relations aux animaux. Alors que nombre de nos concitoyens se réjouissent de la présence de leurs compagnons animaux dans le contexte actuel de rupture des contacts entre humains, d’autres, avec plus d’opportunité que de décence, insistent sur le fait que la cause première de cette pandémie est à rechercher dans notre proximité avec les animaux5. L’élevage et la domestication même seraient à l’origine de la crise sanitaire, mais également, en amont, de la crise environnementale. Haro sur le baudet, sur le pangolin, sur la chauve-souris et plus récemment sur le chien. Car, si pour les uns, le criminel est l’animal sauvage, pour les autres, c’est l’animal domestique, et au-delà, l’animal humain, générique, celui dont Gaia aspirerait à se débarrasser enfin.

____________________

1 Zoonose : maladie infectieuse transmissible des animaux à l'homme et inversement.

2 Depuis le 1er janvier 2020, l’INRA (Institut national de la recherche agronomique) a fusionné avec l’IRSTEA (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture) pour former l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement).

3 D’après le titre d’un ouvrage d’Olivier Néron de Surgy, auquel a participé Jocelyne Porcher : Encore carnivores demain ? Quand manger de la viande pose question au quotidien, Quae, 2017.

4 Pièce de Gwendoline Soublin, mise en scène de Philippe Mangenot, jouée à l’INSA Lyon du 29 avril au 2 mai 2019. La première partie de cette pièce singulière raconte l’histoire d’un jeune éleveur de porcs français confronté à la crise agricole des années 2010.

5 Au prétexte de la crise sanitaire actuelle, cette tribune vise à faire la promotion d’une agriculture sans élevage, c’est-à-dire d’une rupture de nos liens de domestication avec les animaux de ferme et plus largement avec tous les animaux domestiques.

Vie de campus

Une journée avec Heidi Badaoui, responsable du service sûreté sécurité incendie de l’INSA Lyon

Il est l’un des premiers à avoir été réquisitionné à l’annonce du confinement. Après avoir fait le point sur les effectifs opérationnels pour travailler dans ce contexte de crise sanitaire inédit, Heidi Badaoui a vu naître une âme de service insoupçonnée, au service de l’INSA tout entier, pour sa plus grande fierté. Immersion.

Mercredi, 8h. Heidi Badaoui prend son poste, d’attaque malgré une courte nuit. Il y a quelques heures à peine, il débarquait sur le campus suite à un appel au secours. Une bande d’une vingtaine de squatteurs, alcoolisés, menaçait de s’en prendre à ses agents de l’équipe de nuit, venus leur demander de s’en aller. Heidi, parachutiste de formation et fortement enclin à la médiation, trouve les mots pour les déloger. L’affaire aura coupé sa nuit, mais il a l’habitude. Ce matin, café à la main, il retrouve l’équipe de jour, qui a pris la relève il y a une heure. Le reste de la nuit s’est bien passé, rien à signaler. Mais la situation reste préoccupante pour l’ensemble des agents du service sécurité/incendie de l’INSA Lyon. Devenus les derniers remparts d’un campus isolé, les douze hommes en rouge sont plus que jamais en première ligne. Nuit et jour, ils protègent le site et ses occupants, quelques 786 étudiants restés confinés dans les résidences. Nuit et jour, ils interviennent à tout moment, pour sécuriser les gens comme les bâtiments, dont certains font l’objet de convoitises régulières malgré les mesures actuelles.

Suite aux échanges musclés de la nuit, une main courante a été déposée auprès des services de police. Mais dans une guerre de territoire, les batailles se gagnent sur la longueur. Il faut tenir bon, et ne pas céder du terrain, dans une lutte exacerbée par les tensions liées à l’enfermement imposé. C’est sans doute la menace la plus forte, avec celle du Covid-19.

Après ces échanges matinaux, les agents finissent l’inventaire de rigueur : masques, ARI (appareils respiratoire isolant), gants… Tout est là, les rondes préventives réglementaires peuvent commencer. Sécurité incendie, assistance à personne et sûreté : trois rondes bien rôdées qui rythment le quotidien et prennent quasiment toute la matinée. Heidi Badaoui, lui, enchaîne avec sa réunion hebdomadaire avec le directeur général des services. Les deux hommes travaillent en étroite collaboration depuis la mise en confinement. Dans cette épreuve inattendue, il a fallu se rendre opérationnel immédiatement, malgré la réalité du terrain. Huit agents du service ont été détachés chez eux pour des raisons liées à leur santé. Une décision prise en conformité avec le haut conseil de la santé publique qui a établi des critères de vulnérabilité et permis d’identifier les personnes dont l’état de santé pouvait présenter un risque à développer une forme sévère de la maladie. Première inquiétude pour Heidi. Comment maintenir le même niveau opérationnel malgré la réduction des effectifs ? Comment faire face ? Rapidement, il a trouvé auprès de lui des agents volontaires. Dans cette mission accrue d’utilité publique, il a trouvé auprès de ces professionnels dévoués l’engagement nécessaire pour surmonter cette situation. Il a pu procéder à la réorganisation complète des plannings et des équipes, avec la réaffectation des compétences et des connaissances en interne. Et constaté que dans cette crise sanitaire sans précédent, ses agents étaient tous soudés. Militaire de formation, il a constaté cela avec émotion. Depuis l’armée, il n’avait jamais revécu ce sentiment, celui de pouvoir compter sur des « frères d’armes », et faire face quoi qu’il arrive. Aujourd’hui, après quatre semaines de confinement, il vit cet esprit de cohésion qui lui a tant appris par le passé. Et c’est sans doute cela, sa vraie fierté.

La réunion à peine terminée, il reprend la direction du bureau pour s’atteler aux tâches administratives. Chaque jour, des nouvelles mesures lui sont communiquées. Chaque jour, les consignes doivent être ajustées. Et les agents doivent adapter leurs gestes professionnels, dans le respect des nouvelles directives. Tout l’enjeu d’Heidi Badaoui est de garantir à son service un fonctionnement normal et réglementaire. Et de veiller à aucun manquement.

Les heures de la journée s’égrènent et il sait exactement où sont ses agents et ce qu’ils font. Et bien que le programme de la journée soit déjà chargé, les interventions s’enchainent. La fermeture de tous les bâtiments de l’INSA est allée de pair avec une mise sous alarme intrusion. Chaque personne qui tente de rentrer dans un bâtiment la déclenche. Souvent, ce sont des personnels ou des étudiants qui tentent de pénétrer dans un laboratoire ou une salle de cours, par ignorance des consignes de sécurité. Parfois, ce sont des visiteurs aux intentions douteuses qui enfreignent la loi et pénètrent dans quelques-uns des logements de fonction disséminés sur le campus. D’autres fois encore, trop nombreuses celles-là, ce sont des voleurs à la petite semaine qui parviennent à rentrer dans les résidences étudiantes et sont à l’affût du moindre téléphone portable ou ordinateur en vue, derrière une porte entrouverte…

Ce sont bien évidemment les étudiants qui font l’objet d’une attention toute particulière pour le staff insalien de sécurité. Dans ce contexte exceptionnel, les fragilités de quelques-uns ont bien été identifiées. Des appels à l’aide ont été lancés et ont trouvé écho auprès des agents de sécurité, seuls interlocuteurs à pouvoir se déplacer. Deux rondes sont organisées dans chaque journée, avec un passage dans toutes les chambres occupées des résidences. Cet après-midi, tout le monde va bien.

Heidi Badaoui termine sa journée avec le sentiment, partagé par ses co-équipiers, du devoir bien accompli. Aujourd’hui, la situation globale du campus est complètement maîtrisée. Le service sûreté sécurité incendie de l’INSA Lyon est serein et se prépare à la reprise, dont il ne connaît pas encore les modalités. Pendant ce confinement, Heidi aura maintenu tous les jours le déroulement des exercices de sécurité pour entraîner ses effectifs. Chaque jour, une manœuvre est répétée, permettant à chacun de se sentir encore plus à l’aise dans ses fonctions, et par l’action, de mieux gérer le stress inhérent à cette situation de confinement. Gérer la situation du mieux possible, c’est le point commun à tous les services de l’INSA auprès desquels celui d’Heidi a trouvé du répondant. Avec le sentiment d’appartenir à une communauté plus unie qu’avant le confinement, il attend avec son équipe le retour des usagers du campus. Les masques ont été commandés en quantité suffisante pour son service. Reste à garder son sang-froid face aux imprévus. Pour continuer à assurer la sûreté de l’INSA face aux agressions extérieures, et garantir la sécurité des 786 étudiants confinés.

Recherche

Microbiologiste, il observe l’évolution du coronavirus jour après jour

Philippe Lejeune est spécialiste de la contamination bactérienne de matériels médicaux. Enseignant à l’INSA Lyon, au département Biosciences, il communique régulièrement à son entourage ses observations sur la propagation du virus Covid-19 depuis le premier jour de confinement. Récit.

3,6%. Philippe Lejeune intègre ce dernier chiffre au tableau qu’il a construit depuis le 16 mars dernier. Les chiffres, la base. Dans sa tête, il fait le bilan, après un mois de confinement. De plus de 25%, le pourcentage de progression quotidien du nombre de décès dans les hôpitaux dus au coronavirus est passé à 3,6%. Un signe d’espoir pour ce chercheur en microbiologie, attentif à la moindre évolution de la situation. Selon ses analyses, si les mesures de confinement continuent à être respectées, la tendance à la baisse devrait se poursuivre. Une baisse entamée il y a maintenant trois semaines, depuis le 27 mars dernier où la progression du nombre de décès a chuté de 10 points par rapport à la veille, pour ne plus remonter depuis.

Philippe Lejeune le sait, le confinement a porté ses fruits. Dans la colonne de droite de son fameux tableau, il a inscrit le nombre de décès que la France aurait compté si l’augmentation journalière s’était maintenue à 25% après le 27 mars. Plus de 94 000 personnes auraient perdu la vie. Face à un virus dont on ne connait pas encore tous les mystères. Pour ce spécialiste de la contamination microbienne, la première règle à respecter est de se laver les mains. Avec du savon, pendant 20 secondes sous le robinet d’eau tiède. À chaque fois que cela s’impose. En rentrant des courses, après avoir touché un interrupteur, une poignée de porte, un interphone, une rampe d’escalier… La liste est évidemment interminable et le geste sauveur reste le même. C’était ce qu’il était en train de dire à ses élèves de 3e année du département Biosciences de l’INSA Lyon lorsque la menace du virus commençait à prendre de l’ampleur. En plein travaux pratiques pour manipuler une bactérie de manière stérile, ces étudiants apprenaient les rudiments d’un métier à risque : microbiologiste. Les règles d’or : protéger son environnement, protéger les autres, se protéger soi-même et protéger la manipulation de la bactérie en conditions stériles. Un courant d’air dans la salle de cours et l’alarme pouvait être déclenchée. À moindre mal à l’INSA puisque les bactéries utilisées sont inoffensives mais qu’en est-il en conditions réelles ? C’est toute la prise de conscience que s’attèle à déclencher chez ses étudiants Philippe Lejeune, lui qui a passé six années au plus près du danger, à l’Institut Pasteur, pour ses études postdoctorales. Il était également maître de conférences à Paris VII, avant de postuler à l’INSA Lyon, qu’il a rejoint en 1992.

Dans un an, il « partira à la retraite ».

Pour l’heure, il ne sait pas de quoi demain est fait.

Très scrupuleux, il est le premier à avoir respecté les règles du confinement. Féru de marche, il rêve de ce jour où il pourra de nouveau découvrir des sentiers inconnus et respirer un air pur. En attendant, il sort juste pour faire quelques courses, jusqu’à regretter sa dernière initiative. Dans la file d’attente du supermarché, il attend d’être dans le prochain groupe qui sera autorisé à rentrer. Quand la file s’est mise en marche, il sent l’odeur de la cigarette qu’une personne à plus de dix mètres devant lui fumait en avançant dans la file. En tant que microbiologiste, il ne peut s’empêcher de penser que si cette personne était contaminée, elle contaminerait alors tout son entourage immédiat en exhalant la fumée de sa cigarette. Tout comme une personne présentant une toux a priori banale. À partir de ce moment-là, il n’est plus jamais retourné faire ses courses sans masque.

Pour lui, c’est le deuxième geste qui sauve : porter un masque. Ceux qui auraient pu dormir dans les laboratoires de l’INSA ont été donnés aux hôpitaux dès la pénurie annoncée. Tout comme les gants de protection. Dans les laboratoires, y compris le sien, l’unité mixte de recherche CNRS 5240*, les chercheurs ont dû prendre beaucoup de décisions, et trouver des solutions pour maintenir les travaux en cours pendant leurs absences, pour ne pas perdre des heures de recherche. Lorsqu’on leur a dit que l’INSA fermait ses portes, ils ont été les premiers surpris. Ne plus enseigner, oui, mais ne plus chercher, pourquoi ? Et pour combien de temps ?

Il y a quelques jours, la levée du confinement était annoncée pour le 11 mai prochain. D’autres questionnements se bousculent. Philippe, lui, n’a plus à se préoccuper de ses cours. Il a par chance donné le dernier de son semestre quelques heures avant la fermeture de l’école, permettant à tous ses élèves de lui envoyer leurs rapports depuis. Par contre, il ne sait pas quand il pourra remplir son rôle dans les jury de thèses, dont les soutenances sont reportées. Des thèses avec des sujets qui trouvent écho auprès de son âme de chercheur. Comme la multi-résistance aux antibiotiques, qui tuent chaque année en Europe 25 000 personnes. Et d’autres virus infectieux, comme la grippe, dont les ravages sont communément admis et pourtant si meurtriers, chaque année.

Une chose est sûre pour cet observateur scientifique. Il y a un avant et un après coronavirus. Les gens auront appris à se protéger.

*MAP pour Microbiologie, Adaptation et Pathogénie, laboratoire associant le CNRS, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et l’INSA Lyon.

Vie de campus

Lutte contre la crise sanitaire : la solidarité s’organise

Les initiatives de dons avaient rapidement émergé, avant même que le confinement soit annoncé. Masques, blouses ou gants : les laboratoires ont spontanément fait état de leurs stocks pour distribuer leur matériel de protection individuelle aux personnels hospitaliers, démunis face à la pénurie de matériel indispensable à leur protection contre le Covid-19.

Depuis les laboratoires de recherche…

Laurent Kodjikian et Xavier Armoiry, praticiens hospitaliers et chercheurs au laboratoire MATEIS1, avaient tiré la sonnette d’alarme bien avant le début du confinement. « La lutte sanitaire n’en est qu’à ses balbutiements et nous sommes déjà en pénurie de certains matériels de protections individuelles médicales dans nos hôpitaux respectifs », avait prévenu Laurent. Rapidement, l’équipe du laboratoire de recherche s’est organisée pour fournir à l’Hôpital de la Croix-Rousse, en première ligne pour le combat contre le Covid-19, des masques, des gants, des blouses à usage unique et des sur-manches. « Ce sont des équipements que nous utilisons régulièrement au cours de nos manipulations en laboratoire. Nous ne pouvions pas rester sans rien faire face au tsunami qui s’annonçait », explique Jérôme Chevalier, chercheur et enseignant au département Sciences et Génie des Matériaux. L’initiative de collecte s’est organisée très rapidement pour faire face à l’urgence du besoin en matériel. « Cette collecte a rapidement pris de l’ampleur, avec la participation de laboratoires de la fédération INGELYSE et du Carnot Ingénierie@Lyon. C’est rapidement devenu un élan collectif impliquant plusieurs laboratoires et établissements », ajoute Jérôme.

…jusqu’au département FIMI,

L’élan de solidarité a soufflé jusqu’au département FIMI2 où deux techniciens de la plateforme de travaux pratiques de chimie, Hervé Humbert et Blanche Pasquier, ont confectionné du gel hydro-alcoolique dès le début du mois de mars. « Au début, il s’agissait surtout de le mettre à disposition des élèves dans les salles de TP. Une fois le confinement annoncé, j’ai été autorisé à venir sur le site pour vérifier la sécurité du matériel scientifique. J'en ai profité pour conditionner la cinquantaine de litres de gel et l’ajouter à la cargaison de MATEIS », indique Philippe Steyer, professeur de Chimie et responsable de la plateforme.

en passant par la Chine.

Même depuis la Chine, les Alumni INSA se sont mobilisés. Yahui Zhu, ingénieure INSA et Dan Ye, représentante de l’INSA à Shanghai, sont à l’origine de la collecte de 17 600 masques. Par solidarité pour leur pays de cœur qui fait face à une situation au goût de déjà-vu pour elles, Yahui et Dan se sont organisées pour la collecte et l’envoi de masques. « Nous étions dans la même situation que la France il y a seulement quelques mois. Nous savons à quel point les hôpitaux manquent cruellement de protections individuelles et il nous a semblé très important de leur venir en aide. C'est une période très dure et il est important de s’entraider », explique Dan Ye.

Tout est parti d’un message adressé à l’ancienne étudiante de l’INSA Lyon. « J’ai reçu plusieurs sollicitations sur les réseaux sociaux, d’étudiants et d’Alumni INSA Chinois, qui avaient eu écho de la situation sanitaire en France. En collaboration avec l’Ambassade de France à Shanghai, nous avons obtenu l’accord d’envoyer des masques de protections aux hôpitaux français grâce aux nombreux dons d’anciens étudiants Chinois de l’INSA, Sciences Politiques et de l’ESSEC. Nous avons essuyé quelques déboires avec la logistique et les problématiques administratives et la première livraison n’a pas pu encore avoir lieu, à notre grand désespoir. Mais nous sommes sur le pied de guerre pour faire partir notre cargaison de masques et de protection dans le prochain avion ! », ajoute Yahui.

De l’importance d’organiser les initiatives

Pour le moment, les donations en matériel de protection ont été faites en urgence aux Hospices Civils de Lyon (Hôpital de la Croix-Rousse et l’Hôpital Mère-Enfant) et au CHU de Saint-Étienne. De nombreuses initiatives ont rapidement suivi, comme celles de Centrale Lyon, l’Institut de Chimie de Lyon, l’Université Gustave Eiffel, l’Université Jean Monnet et Polytech-Lyon. « Les personnels hospitaliers ont accueilli notre livraison avec beaucoup d’émotion et de gratitude. ‘Au front’ contre la maladie, ils ont été très reconnaissants de la spontanéité du geste et nous savons que le matériel a été utilisé très rapidement. Ces premiers dons ont été une première étape et il est important qu’ils s’inscrivent dans la durée : ils se sont mis en place de façon plus ordonnée et coordonnée par les établissements qui organisent aujourd’hui’hui des collectes et des dons de plus grande envergure. L’action collective a fonctionné et elle peut encore le faire », appelle Jérôme Chevalier.

Merci aux laboratoires MATEIS, INL, Creatis, LMFA, LaMCoS, BF2i, Carmen et les départements FIMI, Génie Mécanique et Biosciences pour leurs dons de masques et matériel de protection.

1 Matériaux Ingénierie et Sciences (UMR 5510)

2 Formation Initiale aux Métiers d’Ingénieur