Sciences & Société

Soutenance de thèse : Sannem-Ahmed-Salim-Landry SAWADOGO

Constructions modulaire 3D béton : Caractérisations d'un béton fibré et évaluations expérimentale et numérique des structures constitutives d'une cellule représentative

Doctorant : Sannem-Ahmed-Salim-Landry SAWADOGO

Laboratoire INSA : MATEIS - Matériaux Ingénierie et Sciences

École doctorale : ED n°34 ML - Matériaux

Cette contribution vise la validation d'un concept de construction modulaire béton développé par Cubik Home et Francioli. L'approche couple une expérimentation à différentes échelles ainsi que la modélisation numérique. L'étude couvre un large spectre, depuis le matériau béton fibré à haut volume en fibres structurelles, avec sa caractérisation tout au long du processus de maturation, mais aussi l'étude de son comportement au feu, avec la gestion de son éclatement et d'un écaillage limité lors du test au feu réglementaire. Le comportement post-fissuration, avec l'énergie de fissuration Gf, est aussi étudié de façon approfondie au travers de tests réglementaires mais aussi sur la base d'essais plus représentatifs des structures minces ici visées. Une loi de comportement appropriée pour le béton fibré avec prise en compte du comportement post-fissuration a été recalée. Les paramètres du modèle élasto-plastique avec endommagement (CDP) du code Abaqus ainsi déterminés, ont permis de reproduire la réponse de divers éléments de structures constitutifs de ce concept modulaire (dalles et voiles minces nervurés). La problématique des liaisons entre les structures porteuses est aussi investiguée via l'expérimentation, et le dimensionnement des connexions sous traction et sous cisaillement validé. Des essais parfaitement représentatifs sont finalement menés au CSTB pour la partie comportement mécanique et au CERIB pour le comportement au feu selon la courbe normalisée 1S0-834. Ces derniers, réalisés sur des murs et des dalles, ont permis d'évaluer la capacité portante (R), l'étanchéité au feu (E) et l'isolation thermique (1). Les résultats sont concluants et confirment les études préliminaires en laboratoire. Pour finir, l'instrumentation par des accéléromètres d'un module complet et son suivi lors de son transport sur camion, a permis de quantifier les sollicitations induites et de vérifier l'absence de pathologies. Le concept a ainsi été validé en étudiant précisément toutes les étapes du process en ayant recours à une production en usine de préfabrication.

Informations complémentaires

-

Salle de Conférence Bibliothèque Universitaire de Sciences, 503 Rue de la Physique, 69100 Villeurbanne, INSA Lyon

Derniers évènements

Ventes de rentrées de la Recyclerie

Du 09 au 12 sep32e édition du festival Un Doua de Jazz

Du 01 au 11 oct

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Maryam TRAD

Techniques de modélisation multi-échelle de l'interface acier- béton pour le calcul de structures en béton armé à grande échelle

Doctorante : Maryam TRAD

Laboratoire INSA : GEOMAS

Ecole doctorale : ED162 MEGA

La caractérisation du comportement mécanique des structures en béton armé est un défi majeur, en particulier lorsque des sollicitations au-delà du niveau de dimensionnement sont considérées. Dans ce cas, des informations locales sur le comportement de fissuration du béton sont indispensables pour évaluer la performance structurale. Cela est observé dans le cas où les ouvrages de génie civil présentent des exigences d’étanchéité. La prise en compte de l’intéraction entre le béton et les armatures en acier dans les simulations numériques joue un rôle important dans l’estimation du phénomène de fissuration. Les approches existantes de modélisation numérique de cette interface acier-béton restent peu satisfaisantes principalement car elles demandent des temps de calcul élevés. Leur application à l’échelle d’un bâtiment industriel reste toujours fastidieuse (Phan et al., 2015). Le but de ce travail de thèse est de proposer des stratégies de modélisation de l’interface acier-béton ayant le coût numérique le plus bas possible et étant applicables à l'échelle de l'ouvrage. Pour cela, une approche multi- échelle est proposée. Cette approche consiste à définir un macro-élément capable de reproduire le comportement de l’acier et de l’interface acier-béton reliés au moyen d’une densité d’efforts d’adhérence. Cette approche est intégrée dans des calculs de structures bidimensionnels (2D) et tridimensionnels (3D). En parallèle, une méthode de modélisation de l’interface dans le cadre d’éléments poutres inspirée des travaux de (Yousefi et al., 2020) et de (Abtahi et Li, 2023) est présentée. Une extension de cette approche vers des éléments plaques est réalisée. Les différentes techniques proposées dans ce travail sont utilisées pour modéliser des tests expérimentaux de caractérisation du comportement de l'interface. Des exemples structuraux de poutres en flexion trois et quatre points sont également modélisés. Les applications présentées démontrent la robustesse des approches proposées et leur capacité à reproduire le comportement expérimental d'éléments structuraux en béton armé.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie) - Villeurbanne

Derniers évènements

Ventes de rentrées de la Recyclerie

Du 09 au 12 sep32e édition du festival Un Doua de Jazz

Du 01 au 11 oct

Vie de campus

L'énigmatique cure-dent

Haut de quelques mètres, le monument monolithe de béton trône aux abords de l’avenue Albert Einstein. Élevé au début des années 1960, il marquait l’ancienne entrée principale du campus de l’INSA Lyon.

Aujourd’hui, les yeux se lèvent peu jusqu’à la jonction de ses trois faces grises. Peu de regards se posent également sur la plaque commémorative à son pied. De nos jours, le « cure-dent » semble ne récolter que quelques pas de côté voulant l’éviter tant il est posé là, en plein milieu du chemin. Pourtant, la pyramide allongée en béton armé a longtemps revêtu une symbolique pour les quelques quarante premières promotions d’élèves-ingénieurs. De ses trois faces, aucune n’a jamais vraiment délivrée d’explication sur la raison de son existence. En voici peut-être une.

Le bloc de béton mystérieux

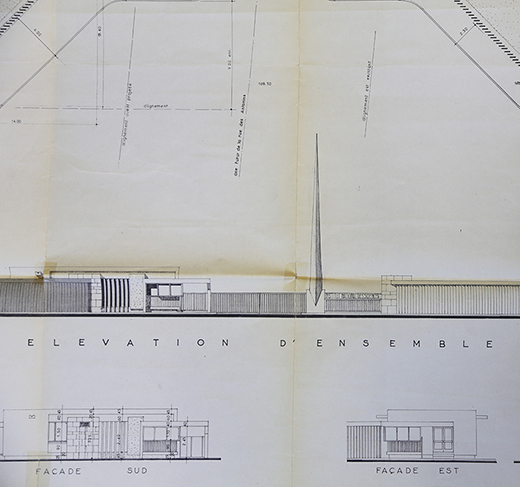

Il existe peu de traces d’archives traitant de la pyramide insalienne. Elle apparaît sur les plans de l’architecte Jacques Perrin Fayolle pour la première fois en 1962, à l’occasion de la 6e tranche1 des travaux de l’école. Là où il est aisé de retrouver des archives administratives sur la construction des éléments du campus, la « flèche-signal » semble être sortie de terre presque miraculeusement. Quant à sa dénomination, elle est multiple. « Ah oui ! Vous voulez parler de l’obélisque ? », s’exclame Francis Maupas, lorsqu’on l’interroge sur le sujet. Personnel de l’INSA pendant plus de cinquante ans, il a connu les débuts de la pyramide allongée lorsqu’elle marquait l’entrée principale du campus, fermée par un portail à son époque. « Les étudiants appelaient ça le cure-dent. Je ne sais plus vraiment quel était le nom officiel tant ce pseudonyme a été repris. » À l’arrivée du tramway sur le campus, les barrières sont tombées, mais le monolithe est resté, reculé de quelques mètres pour laisser passer les rails. « Ça allait avec l’entrée, mais aujourd’hui, je trouve qu’il n’a plus trop de sens, c’est un peu dommage », ajoute Francis.

Plan d’architecte daté de 1962 (archives INSA Lyon)

Un emblème pour « les anciens »

Qu’on le nomme « cure-dent », « pyramide », « flèche-signal » ou même « le truc devant l’entrée », l’obélisque insalienne n’est pas totalement vide de sens pour une bonne partie des ingénieurs diplômés. « Je n’ai pas l’impression qu’on la considérait comme un emblème à mon époque, mais je me souviens que lorsque les étudiants se sont emparés du rhinocéros de la pelouse des Humanités pour représenter l’école, les premières promotions avaient réclamé le cure-dent ! », s’amuse Michel Magnin, diplômé de 1969. Unique, spéciale, bizarre… La flèche-signal avait-elle été imaginée pour être un emblème ? Quelle symbolique Jacques Perrin Fayolle avait-il souhaité porter à travers ce bloc de béton ?

L’intégration des arts

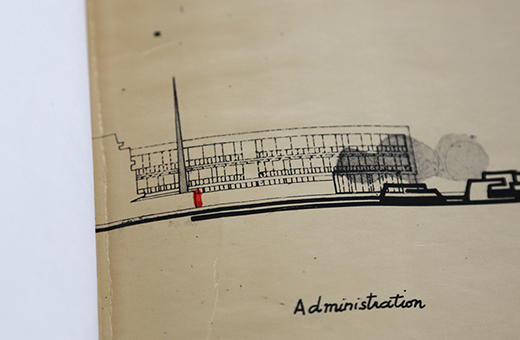

Parmi les quelques documents d’archives mentionnant l’obélisque, un carnet de Perrin Fayolle laisse sous-entendre la vocation artistique de l’édifice. Compilé en deux tomes intitulés « l’Intégration des Arts », le document de l’architecte présente différents projets à destination du campus de l’INSA Lyon. Une partie des travaux, inscrits dans la procédure de décoration des constructions publiques, communément appelée « 1 % artistique2 », a ainsi été soumise à une intégration d’œuvres artistiques. La volonté est ainsi résumée dans les carnets de l’architecte lyonnais : « l’idée directrice a été la recherche de la mise en contact permanent de l’étudiant avec l’émotion artistique en faisant participer intimement les différentes formes de l’art avec la vie pédagogique elle-même par leur localisation et le choix des sujets ». Parmi la longue liste de projets proposés pour répondre à cette ambition : la « flèche-signal ». Cependant, hormis une photo de l’entrée de l’école surplombée du cure-dent, aucune mention n’est faite sur l’intention et l’explication de l’œuvre.

Extrait du cahier « Intégration des arts » de l’agence de Jacques Perrin Fayolle (archives INSA Lyon)

Une base triangulaire équilatérale

Parmi les histoires recueillies à propos de la pyramide de béton, il y a celle du Pr. Jean Bacot. Diplômé de l’INSA en 1962, il s’est remémoré une rencontre faite au Cameroun. Un homme lui avait confié, à 5 000 kilomètres de Lyon, la symbolique cachée du « cure-dent ». « J’étais à Yaoundé dans le cadre d’une coopération civile à l’ENSP 3 et il y avait cet architecte, un certain Christophe dont j’ai oublié le nom qui travaillait pour ou avec l’agence de Perrin Fayolle. Il m’avait expliqué la genèse de cet emblème placé à l’entrée de l’institut dont il avait été chargé. Jacques Perrin Fayolle voulait qu’il reflète le principe de l’ingénieur humaniste selon Gaston Berger. Les trois faces du cure-dent pouvaient ainsi représenter la formation basée sur trois groupes de disciplines : les sciences de l’ingénieur, les sciences exactes et les Humanités », explique Jean Bacot. « Cela expliquerait la base triangulaire équilatérale. L’élévation verticale vers le ciel représenterait l’apprentissage jusqu’à la fusion en un point qui symboliserait l’intégration des trois groupes de disciplines et la fin des études d’ingénieur », ajoute l'ingénieur.

S’il fallait donc répondre au questionnement posé plus haut, cette explication – tout à fait plausible - l’affirme : le « cure-dent » avait certainement été imaginé à l’origine, comme un emblème.

Un cure-dent qui n’a pas dévoilé tous ses secrets

Qu’il reste un emblème pour celles et ceux qui ont connu le campus à huis clos ou qu’il ne représente qu’un bout de béton élevé de quelques mètres pour les plus jeunes, le « cure-dent » est une allégorie du temps qui passe : à chaque époque ses symboles. Il faudra cependant que les générations qui viennent lui portent une attention particulière en 2050 pour qu’il révèle l’un de ses derniers secrets : une attention reçue à l’occasion des 50 ans de l’école. Plantée à son pied4, une petite boîte remplie de lettres, d’objets et de mots d’insaliens, témoignages d’un temps destinés au futur.

La flèche-signal, ou cure-dent en 2020

---------------------

[1] La construction de l’INSA a été entreprise par tranche de travaux successives correspondant à des autorisations de programmes et de crédit annuels.

[2] Le « 1% artistique » est une procédure spécifique de commande d’œuvres à des artistes qui s'impose à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales depuis 1951. Source : culture.gouv.fr

[3] École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé

[4] À l’occasion de l’année anniversaire de l’INSA Lyon en 2007, une capsule temporelle a été déposée au pied de l’obélisque.

Recherche

Simulateur et tremblements

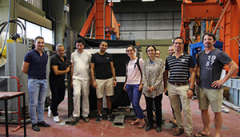

Ça n’est pas la terre qui a tremblé à l’INSA Lyon mais la plateforme Eiffel du laboratoire GEOMAS et du département Génie Civil et Urbanisme (GCU). L’équipe1, composée de treize enseignants-chercheurs, ingénieurs, professeur, technicien et doctorante, a réalisé son premier essai pseudo-dynamique. L’objectif ? Évaluer la vulnérabilité d’une structure en béton armé lorsqu’elle est soumise à des ondes sismiques. Explications sur la maîtrise d’une technique qui offre de belles perspectives pour le laboratoire.

Forces et structures

Lorsqu’un bâtiment subit un tremblement de terre, ses fondations sont soumises à des forces d’ondes capables de mettre à mal la stabilité et la résistance du bâtiment en quelques minutes. « Le génie parasismique se compose en trois grands domaines d’études. D’abord, il faut prévoir l’action sismique, c’est le travail du sismologue, puis étudier la réaction des bâtiments aux ondes sismiques en interaction avec le sol et leur environnement, et enfin évaluer leur fragilité en vue de les adapter aux zones d’implantation. L’objectif de notre travail de recherche est de prédire le comportement d’une structure face à cet aléa sismique », explique Stéphane Grange, enseignant-chercheur au département GCU et au laboratoire GEOMAS.

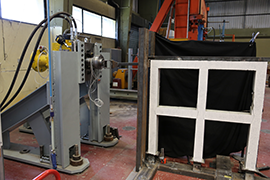

Béton et fissures

Dans le cadre de ses travaux de thèse, Chaimaa Jaafari (école doctorale MEGA) s’est concentrée sur le béton, qui compose la majorité des infrastructures existantes. « Le béton connaît un phénomène particulier lors de sa prise que l’on appelle ‘jeune-âge’. Il correspond à la phase de réaction chimique du ciment avec l’eau et à l’évaporation de cette dernière, où le matériau se solidifie et créé naturellement des fissures. Nous avons tenté de mesurer les effets de ce phénomène sur le comportement d’une structure en béton armé en cas de séisme. Pour cela, nous avons testé deux portiques : l’un en conditions endogènes, c’est-à-dire, entouré de cellophane pour limiter les échanges d’eau avec l’extérieur et donc l’apparition de fissures ; l’autre en conditions non-endogènes, en laissant l’eau s’évaporer naturellement à l’air libre ».

Calculs et tremblements

Pour simuler les ondes sismiques, Chaimaa, et l’équipe M2S2 n’ont pas attendu le prochain tremblement de terre, mais ont fait vibrer la plateforme Eiffel du département GCU. « Pour imiter le séisme, nous avons décidé d’expérimenter la méthode pseudo-dynamique qui consiste, à l’aide d’un mur de réaction et d’un couplage avec un algorithme numérique, à soumettre les structures à des sollicitations sismiques réelles, et ainsi perfectionner les modèles numériques que nous avions établi au préalable », explique la doctorante. Grande première à l’INSA Lyon, cette technique offre une meilleure observation des impacts sismiques : « l’essai se déroule en temps dilaté. Contrairement à une table vibrante, notre installation nous permet de maîtriser tous les moyens de mesure. Le séisme est une accélération du mouvement du sol en fonction du temps. Ici, nous avons pu décomposer les mouvements de dix secondes de séisme sur deux heures d’expérience. Nous en avons conclu que les dommages antérieurs, comme l’effet du jeune-âge sur le béton, pouvaient avoir des conséquences non négligeables en zone de sismicité modérée, comme c’est le cas de l’activité sismique en France métropolitaine. D’autres structures pourraient être évaluées avec d’autres actions sismiques grâce à la maîtrise de cette technique. Notre objectif futur est de tester des structures encore plus grandes, et d’acquérir un mur de réaction encore plus haut ! », conclut Stéphane Grange.

Le projet EarlyQuake a été financé par un Bonus Qualité Recherche (BQR) de l’établissement.

1 Chaimaa Jaafari, doctorante ; Stéphane Grange, enseignant-chercheur (GEOMAS) ; David Bertrand, enseignant-chercheur (GEOMAS) ; Romain Trunfio, ingénieur ; Emeric Bruyère, technicien ; Tina Guillot, ingénieure ; Nouredinne Chateur, ingénieur ; Éric Augeard, Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche ; Jean-François Georgin, enseignant-chercheur (GEOMAS) ; Fabien Delhomme, enseignant-chercheur (GEOMAS) ; Philippe Chaudet, ingénieur ; Nicolas Tardif, enseignant-chercheur (LaMCos) ; Élodie Prud’homme, enseignant-chercheure (MATEIS)

2 M2S : équipe de recherche en Mécanique des Matériaux et des Structures