Vie de campus

« Réhabilité, le campus de l’INSA Lyon a su garder sa valeur originelle »

C’est une petite quinzaine d’années qui séparent le début du Plan Campus et le changement de visage du territoire de l’INSA Lyon. Annoncé en 2008 par le Gouvernement, « le Plan Campus » ou « Opération Campus » avait pour objectif de faire émerger douze pôles universitaires d’excellence français, grâce à des dotations exceptionnelles. Parmi les campus sélectionnés, celui de Lyon. À cette époque, l’arrivée du tramway ouvrait le campus sur la ville et donnait le champ libre aux grandes idées pour en faire un lieu plus agréable et plus vert. Confort, performance énergétique et fidélité architecturale : aujourd’hui, ce sont près de quinze bâtiments qui ont été traités.

Le 6 juillet 2023, le campus Lyon Tech-La Doua clôturera symboliquement cette opération nationale. L’occasion de revenir sur l’histoire de la mue du campus insalien avec Nicolas Gaillard, directeur général adjoint des services de l’INSA Lyon.

L’arrivée du Plan Campus en 2008 a été une aubaine pour réaliser les investissements prévus pour la transformation du campus de l’INSA Lyon. Quels constats faisait-on dans les années 2000 à ce sujet ?

Depuis le milieu des années 2000, l’INSA a privilégié les investissements qui permettent des interventions d’ampleur en matière de performance énergétique des bâtiments et de qualité de vie du campus en réduisant les îlots de chaleurs, en favorisant la biodiversité et les modes doux de transport. À cette époque, il fallait rompre avec l’ambiance de type « quartier commercial ou ZAC » avec ses multiples parkings automobiles au pied des bâtiments. Il faut rappeler que les premières constructions avaient été érigées en quelques années, de 1957 à 1961, et seules les résidences avaient connu un plan de rénovation depuis la création de l’école. Des problèmes de structure et de sécurité sur certains ensembles, dus à la construction d’époque, nous contraignaient dans tous les cas à rénover certains édifices. Lorsque l’Opération Campus a été annoncée, c’était l’opportunité de mettre en œuvre le plan d’urbanisation qui avait été pensé à cette époque : un campus démonstrateur, favorisant les mobilités douces.

De gauche à droite : vue aérienne du campus de l’INSA Lyon en 1977 et en 2017.

Selon quels grands axes le Plan Campus s’est décliné pour l’INSA Lyon et le campus LyonTech-La Doua ?

Les objectifs portaient principalement sur deux choses : regrouper les activités scientifiques entre elles en créant des sortes de quartiers par disciplines scientifiques ; et en faire un éco-campus démonstrateur avec une meilleure efficacité énergétique notamment. L’entrée du tramway T11 a certainement été un déclic pour réfléchir notre lien à la ville. Un schéma directeur d’aménagement avait alors été co-construit avec l’Université de Lyon : des zones, jusque-là consacrées au stationnement automobile, ont alors été désimperméabilisées et plantées. Par sa localisation, le campus de l’INSA Lyon est naturellement devenu une zone tampon entre la ville de Villeurbanne et le Parc de la Feyssine. Notre campus s'est transformé en un sas de respiration entre le Rhône et la Ville.

Sur le campus insalien, en plus des bâtiments rénovés, quelles ont été les autres transformations majeures ?

En reconstruisant le campus sur le campus, en ne déconstruisant que les éléments les plus obsolètes et vétustes et en respectant l’énergie grise stockée, nous avons pu optimiser le foncier. Ainsi, les barres du peigne et les extrémités Ouest et Est de la Halle Jacquard ont été totalement déconstruites. Pour la rénovation des autres bâtiments, l’utilisation de matériaux biosourcés, notamment pour les éléments de structure et quelques fois pour les isolants des façades, le réemploi des matériaux a été un des principes techniques majeurs. Dans la même cohérence en matière de réduction d’énergie, plusieurs années ont été consacrées à la réfection d’une partie du réseau de chauffage urbain. Ce travail, qui nous permet de bénéficier d’une chaleur produite à 40 % d’énergies renouvelables, a beaucoup participé à la réduction de l’empreinte carbone de l’établissement. Il prendra fin à l’autonome 2023. Enfin, la réhabilitation ou la disparition de certains bâtiments ont permis de désimperméabiliser les zones, participant à la réduction des îlots de chaleur urbains, à recharger les nappes phréatiques et à favoriser la biodiversité.

De gauche à droite : la pelouse du FIMI (anciennement Premier Cycle) en 2017 et en 2021.

Le « Peigne » a laissé place à la pelouse Myriam Mirzakhani.

La réhabilitation des bâtiments a été dès le départ, pensée avec un égard certain pour les formes et le style architectural d’origine, n’est-ce pas ?

Le véritable enjeu lorsqu’il s’agit de réhabilitation du patrimoine, c’est de garder la valeur originelle (quand il y en a une – ce qui est le cas à la Doua) tout en modernisant. On ne voulait pas perdre la qualité architecturale des années 1960 qui était bien préservée. Un travail conséquent a été fait avec les architectes pour garder l’esprit et le rythme des façades. L’actualité récente démontre d’ailleurs que ces orientations fortes, prises il y a vingt ans, étaient pertinentes car elles étaient respectueuses du lieu et du patrimoine qui nous ont été transmis.

De gauche à droite : le bâtiment Sadi Carnot en 2010 puis en 2023.

Le jeudi 6 juillet 2023, le Plan Campus se clôturera symboliquement aux côtés des autres établissements du campus Lyon Tech-La Doua. Quel bilan tirez-vous de cette longue opération ?

Au total, grâce au Plan Campus et aux autres opérations concomitantes, nous aurons investi depuis 2010, entre 10 et 15 millions d’euros annuellement pour la transformation du campus, ce qui est tout à fait remarquable au sein de l’enseignement supérieur. Aujourd’hui, nous jouissons d’un campus très agréable à vivre, véritablement démonstrateur et énergétiquement économe. Le principal défaut de l’opération a été de vouloir traiter un maximum de bâtiments en site occupé. Cela a été plus difficile que ce que l’on avait envisagé, notamment pour les étudiants, les personnels et les chercheurs. À titre personnel, je regrette que l’on n’ait pas assez pris le parti de végétaliser plus de surfaces mais dans les prochaines années, nous espérons poursuivre dans une même direction : réhabiliter le bâtiment des humanités, poursuivre les interventions sur les espaces extérieurs, enclencher un vaste plan de réhabilitation fonctionnelle des bâtiments et poursuivre nos interventions d’efficacité énergétique. Ce campus continuera également à être un démonstrateur à l’échelle 1 avec des expérimentations de nos laboratoires.

En 2023, L’INSA Lyon renouvelle sa labellisation DD&RS pour les 4 prochaines années. Reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le label DD&RS apporte une réponse concrète de l’établissement face à son ambition de faire du Développement Durable et de la Responsabilité Sociétale un enjeu stratégique majeur. Ce label vient récompenser et valoriser nationalement et internationalement le fruit de plus de vingt ans d’importantes démarches de l’INSA Lyon pour améliorer la qualité de vie et de travail au quotidien et sur le long terme. L’établissement encourage la mobilisation de toute sa communauté dans sa démarche de durabilité et va plus loin en proposant un Fond d’Initiatives Ecocitoyennes (FIEC) permettant à chacun de proposer un projet ou une innovation promouvant la durabilité, le campus étant particulièrement propice à l’expérimentation.

[1] : Il a été rejoint depuis par le T4 et sera complété dans les trois prochaines années par le T6, vers le centre de Villeurbanne et le T9 vers le campus de l’ENSAL et l’ENTPE à Vaulx en Velin

Vie de campus

Souvenirs de curieux amphis

Les amphithéâtres emblématiques de l’INSA, hauts lieux du modèle pédagogique de l’école, ont vu défiler des dizaines de générations d’élèves et ont été le théâtre de nombreuses expériences originales. Entre les ébouriffantes leçons d’enseignants inspirés, les nuits du cinéma, ou encore les exploits en roller sur les toits, leurs murs et leurs toits servent bien plus que la seule formation des esprits.

Construits entre 1957 et 1964, ces trois édifices atypiques prennent le nom des fondateurs de l’école et de grandes figures scientifiques : Jean Capelle, Gaston Berger, Marc Seguin et Laura Bassi1. En les concevant, Jacques Perrin-Fayolle, architecte du campus, souhaite « que les étudiants entourent au plus près les conférenciers dans une configuration visuelle et acoustique extrêmement favorable ». Ils affichent alors d’impressionnants volumes intérieurs, de grandes capacités d’accueil et une qualité acoustique particulièrement remarquable. Avec leur construction en étoile, excepté l’amphi Capelle, et leurs toits formés par de grandes ailes inclinées, ces amphithéâtres en béton coulé se distinguent du reste des édifices rectilignes du campus de la Doua, marquant les esprits des visiteurs.

Ces curieux amphithéâtres font travailler l’imagination des insaliens qui, lorsqu’on les interroge sur ce à quoi ils leur font penser, citent volontiers : « le tricorne de Bonaparte », ou encore « des vaisseaux spatiaux ». Pour d’autres, plus solennels sans doute, les amphithéâtres ne sont pas sans rappeler la plastique des églises érigées dans les années 1950 et 1960. Et ils ont plutôt raison de s’y référer car loin de vouloir donner une dimension mystique à ces édifices, l’architecte s’est effectivement inspiré de l’une des œuvres du Corbusier, un de ses maîtres-à-penser, avec la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp et le Pavillon Philips.

Amphithéâtre Laura Bassi (2021)

Du toit comme half-pipe

Leur architecture originale n’a pas manqué d’inspirer certains insaliens qui y ont vu une occasion sans pareille de faire parler leur ingéniosité. Un ancien élève se souvient ainsi qu’au début des années 2000, à défaut qu’une desserte en tramway n’atteigne alors pas le campus, les rollers étaient un moyen de locomotion efficace et abordable pour naviguer sur le campus de la Doua. Les toits de ces amphis en double courbure constituaient des rampes idéales pour s’essayer à quelques tricks2 sur patins. Le jeu aura pourtant été de courte durée, tant la performance du rider est venue à bout de la patience des étudiants qui tentaient de suivre le cours qui se déroulaient sous ses roues. « Les vibrations des patins sur le toit étaient telles que le vacarme que cela générait rendait inaudible le cours qui se déroulait dans l’amphi », se souvient Julian, diplômé du département génie électrique. Heureusement, les équipements sportifs et de loisirs « officiels » du campus étaient assez nombreux et intéressants pour que le rider se rabatte sur eux : « C’est d’ailleurs la qualité de ces équipements qui, à l’époque, m’avait poussé à choisir l’INSA Lyon », tient-il à préciser.

Amphithéâtre Laura Bassi

… aux bancs cirés …

Sous leur toiture cintrée, les amphithéâtres accueillent le cœur pédagogique de l’école : des séries de gradins en arcs courbés prévus pour plusieurs centaines d’élèves-ingénieurs qui s’évertuent à remplir leur devoir d’assiduité, vendredis matin compris, quitte à s’armer d’un coude comme pilier de tête un peu lourde. Assis de longues heures durant, les insaliens usent donc leurs fonds de culottes sur des bancs prévus pour résister à l’épreuve du temps : très rigides, donc. Élève au début des années 1990, Nicolas Gaillard, diplômé de l’INSA et désormais directeur général adjoint des services de son école, se « souvient du mal de fesses qu’une nuit du cinéma, assis six heures de suite dans l’amphi Capelle » avait réveillé en lui.

Ceci étant, les heures ne défilent pas de la même manière selon que les élèves se mesurent à des leçons assommantes ou à des conférenciers passionnés. Quelques témoignages se rejoignent d’ailleurs pour rendre hommage à ces professeurs qui savaient captiver et faire oublier la raideur des assises : Antoine et Fabien, élèves entre 2006 et 2011, évoquent ainsi « le cas singulier de Daniel Babot professeur passionné et passionnant, qui, digne d’un grand acteur de théâtre, proposait des récitals envoûtants sur les innovations de la physique nucléaire. L’un de nos plus beaux souvenirs en amphi à l’INSA ! », précisent-ils. Parfois, la forme des toits servaient à mettre en image la définition du parabolïde hyperbolique lors des leçons de géométrie. Les souvenirs échappent à l’usure du temps dès lors qu’ils ont participé à la formation de nos esprits ; certaines générations se rappelleront ainsi longtemps des assemblées générales, et de leur formation à l’esprit critique, que ces amphithéâtres leur ont permis de tenir.

… jusqu’au printemps étudiant…

Mai 68, les étudiants de l’INSA entrent en grève promptement et font de la Doua un des centres de la révolte étudiante lyonnaise3. Les amphis s’emplissent d’insaliens pendant les assemblées générales, les piquets de grève s’y dressent et le printemps étudiant lyonnais s’étend depuis le campus de la Doua jusqu’aux autres sites universitaires de la ville. On peut lire dans un article du Monde : « Un groupe d’élèves de l’Institut national des sciences appliquées a bloqué ce samedi 11 mai au matin à 8 heures la faculté de droit et le rectorat de l’université de Lyon au centre de la ville, sur la rive gauche du Rhône. » Les cortèges insaliens, qui ont participés à faire de mai 68 le plus grand mouvement de revendications et de révoltes étudiantes du siècle dernier, se sont donc constitués à partir des débats qui se sont déroulés dans les amphis de l’école. Le printemps étudiant a participé, à sa manière, à faire de ces amphithéâtres bien plus que de simples salles de cours.

À midi, la ruée vers le restaurant (un véhicule est nécessaire

pour franchir les distances sur le campus en plein chantier)

Boirel, René, L’avènement de l’Institut National des Sciences Appliquées, Lyon, 1983.

Bien plus que de simples amphis

« L’architecture, c’est ce qui fait les belles ruines », exprimait astucieusement l’architecte Auguste Perret. Si le campus est encore à mille lieues de l’état de vestige, l’amphi Capelle, dont la capacité avoisinait les 1000 places, a bien frôlé la catastrophe, en 2017, après avoir subi un important incendie. L’édifice, qui a vu passer soixante générations d’insaliens pour leur rentrée, reste porte close le temps d’être réhabilité. Les autres, abîmés dans une moindre mesure, par le temps et les coups de crayon, se refont aussi une beauté. C’est à l’intérieur que ça se passe : couloirs de circulation, mobilier, parois, isolation, matériel technique… Dehors, si les parkings adjacents ont disparu au même titre que certaines passerelles qui masquaient les édifices, la carapace des amphis n’a pas bougé, au contraire. « L’école a voulu les rendre plus visibles encore et valoriser leurs alentours, sans porter atteinte à l’œuvre de Perrin-Fayolle », précise Nicolas Gaillard. « Nous avons aussi végétalisé leurs abords mais en bons ingénieurs, ce verdissement ne poursuit pas qu’une fonction esthétique. Il sert aussi à l’infiltration des eaux pluviales et à la création de nouveaux espaces de vie pour les élèves, comme le théâtre de verdure derrière Laura Bassi ».

Les silhouettes des amphis ne perdront donc rien de leur tortuosité et la communauté INSA continuera de se référer à ces « vaisseaux » de Fayolle, qui distinguent le caractère novateur du modèle de formation insalien.

[1] Anciennement Lespinasse

[2] : Figures acrobatiques

[3] Mathieu Garabedian (2020), « Le Petit livre de l'INSA Lyon », BDE - INSA de Lyon, 153 p.

INSA Lyon

Perrin-Fayolle, l’architecte qui a inscrit l'INSA Lyon dans la modernité

Entre les monolithes de béton et les toits-terrasse, la singularité architecturale du campus de La Doua a marqué des générations de diplômés de l’INSA Lyon. En le concevant comme une petite ville dans la grande, son architecte Jacques Perrin-Fayolle a participé au développement d’un véritable sentiment d’appartenance pour les étudiants et les personnels. Une exposition, La fabrique de l’esprit de Jacques Perrin-Fayolle, lui est consacrée et est visible jusqu’au 15 octobre à la Bibliothèque Marie Curie et dans la Galerie du centre des Humanités de l’INSA.

Architecte étonnamment méconnu, Jacques Perrin-Fayolle (1920-1990) a marqué les paysages urbains lyonnais d’une œuvre prolifique. Parmi ses créations emblématiques dans l’agglomération : la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, l’hôtel Sofitel sur le quai Gailleton, une partie du quartier du Tonkin, l’école centrale de Lyon à Ecully, ou encore l’école nationale des travaux publics de l'État à Vaulx-en-Velin. Mais son œuvre la plus emblématique reste la construction du campus de la Doua, à commencer par les 43 hectares dévolus à l’INSA Lyon, un chef-d'œuvre moderniste et fonctionnel.

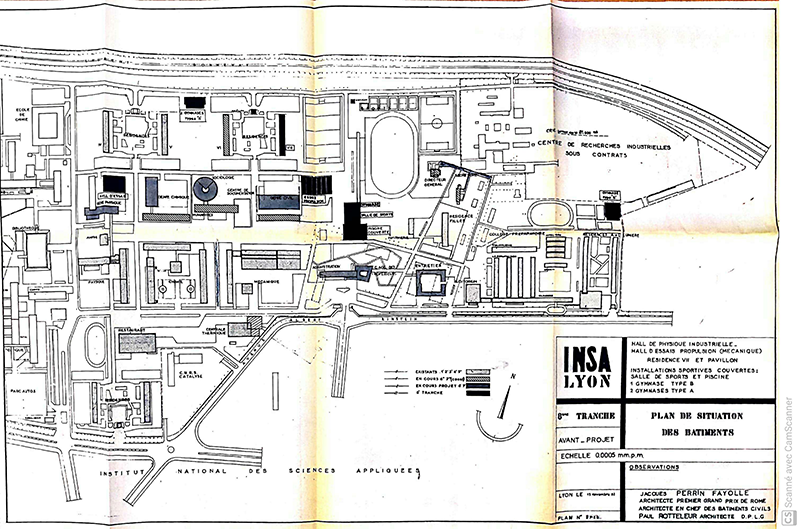

Béton, monolithes et préfas : la marque fonctionnelle et intemporelle du campus

Les matériaux, les formes et l’agencement des édifices du campus sont caractérisés par les impératifs que la période d’après-guerre imposait. Dans les années 50, l’heure est à la reconstruction et à l’essor industriel et scientifique du pays. Le gouvernement d’alors souhaite former des dizaines de milliers d’ingénieurs pour accompagner le mouvement. Le projet de Perrin-Fayolle pour l’INSA se réalise donc dans l’urgence. Il est encouragé par le besoin de rationaliser les coûts, les matières ainsi que l’énergie dans de grands ensembles fonctionnels. C’est ce qui explique l’utilisation massive du béton et des structures préfabriquées sur cet ancien camp militaire. Le chantier de la Doua est d’ailleurs précurseur et significatif du passage d’une production artisanale de l’architecture à des procédés industriels. L’ensemble des éléments de second œuvre, comme les portes, ou les panneaux de façade, sont préfabriqués et assemblés directement sur le chantier pour répondre à la nécessité d’une exécution rapide pour l’accueil de la toute première promotion d’étudiants : à peine 7 mois se sont écoulés entre la loi de création de l’INSA du 18 mars 1957 et la rentrée étudiante, l’automne suivant.

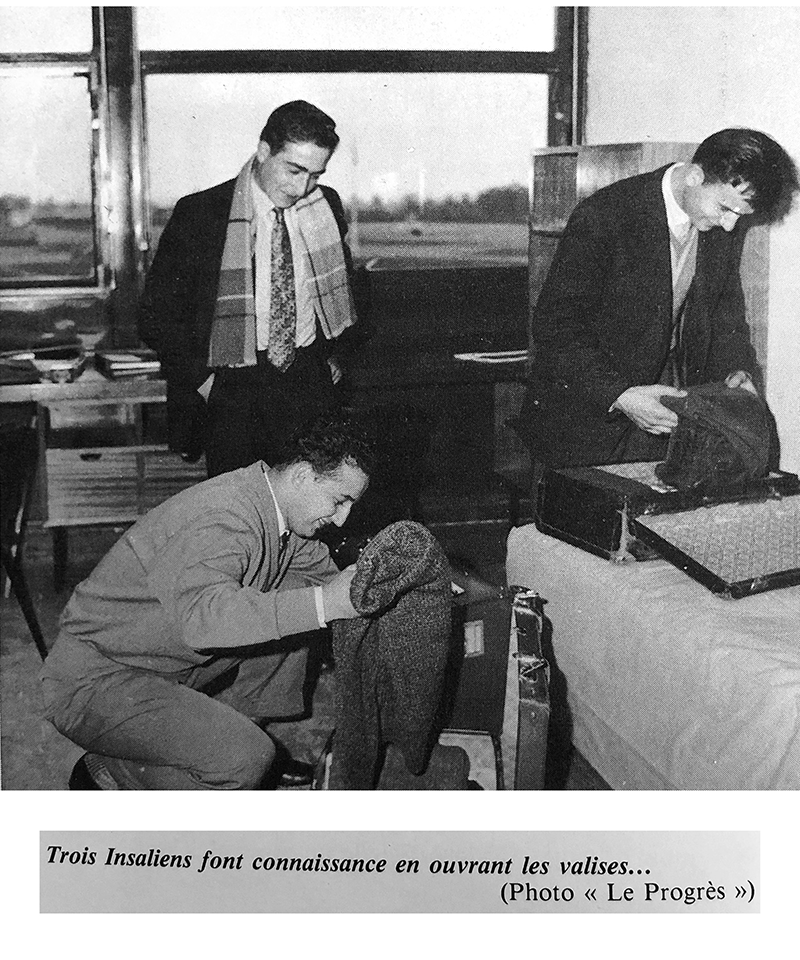

À l’INSA Lyon, l’architecture n’est donc pas tant au service de la séduction que de la formation des esprits. Le collectif et l’innovation sont favorisés par l’organisation géométrique de la cité, le dialogue des bâtiments entre eux, et la dissociation circulations piétonnes et routières. Tout est imaginé pour faciliter « l’autodiscipline » des insaliens et la vie communautaire, à commencer par les résidences, organisées « par groupe de famille de douze étudiants » qui participent grandement à l’animation du campus et au renforcement de l’esprit INSA.

Le souffle de Caracas et des universités anglo-saxonnes

Pour comprendre d’où provient l’esprit que Perrin-Fayolle a souhaité insuffler au campus, il faut se plonger dans ses nombreux voyages et sa passion pour les créations de ses contemporains associés au mouvement architectural moderne1. La cité universitaire de Caracas, de l'architecte vénézuélien Carlos Raúl Villanueva, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, l’a ainsi particulièrement inspiré pour la conception du campus de l’INSA. Tout comme celui de Caracas, le site universitaire de la Doua regroupe de nombreux bâtiments et fonctions que le modernisme et les arts plastiques viennent mettre en valeur. On retrouve cette approche artistique dans les murs-sculptures en béton architectonique, comme la fresque de l’évolution, visible sur une centaine de mètres le long du bâtiment Darwin, ou encore dans l’originalité plastique des amphithéâtres insaliens, qui détonnent avec l’ensemble très géométrique du campus.

L’autre source d’inspiration pour Jacques Perrin-Fayolle se retrouve dans la composition des campus nord-américains, à savoir le soin apporté à la complémentarité des bâtiments entre eux, entre les logements, les salles de classe, l’administration, les restaurants, les laboratoires ou encore les espaces de loisir, au milieu de vastes espaces verts. Cette influence anglo-saxonne dans l’organisation de la cité universitaire villeurbannaise, a marqué plus de 60 générations d’élèves ingénieurs, qui ont bénéficié d’un cadre de vie propice à leur développement personnel, social et intellectuel. Si cette organisation en groupement autonome revêt un intérêt majeur pour développer l’esprit collectif des élèves, l’ouverture sur la ville et l’environnement immédiat du campus n’est pas pour autant écartée du modèle insalien.

L’autre source d’inspiration pour Jacques Perrin-Fayolle se retrouve dans la composition des campus nord-américains, à savoir le soin apporté à la complémentarité des bâtiments entre eux, entre les logements, les salles de classe, l’administration, les restaurants, les laboratoires ou encore les espaces de loisir, au milieu de vastes espaces verts. Cette influence anglo-saxonne dans l’organisation de la cité universitaire villeurbannaise, a marqué plus de 60 générations d’élèves ingénieurs, qui ont bénéficié d’un cadre de vie propice à leur développement personnel, social et intellectuel. Si cette organisation en groupement autonome revêt un intérêt majeur pour développer l’esprit collectif des élèves, l’ouverture sur la ville et l’environnement immédiat du campus n’est pas pour autant écartée du modèle insalien.

Rapprocher l’enseignement supérieur avec la société

Longtemps grillagé, le campus était séparé du tissu urbain pour favoriser l’indépendance et l’émancipation de ses usagers. À partir du nouveau millénaire, les barrières sont tombées en commençant par l’arrivée du tramway en 2001 et, l’année suivante, la création du parc de la Feyssine et l’invitation faite aux riverains de traverser le campus pour le rejoindre. L’organisation en autonomie n’est pas pour autant abandonnée, mais la possibilité est offerte à la population avoisinante de partager l’espace avec les étudiants et les personnels des établissements.

Cette perméabilité entre la ville et le campus s’inscrit dans un mouvement plus large de rapprochement entre l’enseignement supérieur et la société. Les universités et les grandes écoles se détachent de leurs dimensions impénétrables et proposent des espaces de partage avec le reste de la population. Les bibliothèques et les théâtres s’ouvrent à tous, les chercheurs vulgarisent les savoirs scientifiques, les formations intègrent des projets tutorés qui répondent aux problématiques du quartier ou de la métropole.

Les différentes opérations architecturales visant à décloisonner le campus auraient pu abîmer le projet initial de Perrin-Fayolle, mais il n’en est rien. 60 ans après sa conception, le projet architectural de la Doua reste encore très lisible.

Rénover sans renoncer à l’esprit de Perrin Fayolle

Le plan urbain n’a que très peu évolué et l’harmonie entre les bâtiments et la solidité de leurs fondations n’ont jamais fait défaut. Néanmoins, afin de répondre aux besoins d’une population estudiantine croissante, aux exigences d’une recherche de pointe et à la nécessaire réhabilitation d’équipements usés par le temps, l’INSA est engagé depuis 2008 dans un programme de rénovation du campus. Les travaux visent à faire gagner la cité universitaire en qualité de vie, en ouverture et en efficacité énergétique, tout en cultivant un dialogue avec l’œuvre et l’esprit originel de l’architecte.

Ce chantier aspire à répondre aux exigences que le nouveau siècle impose : proposer un cadre de travail respectueux de l’environnement, au service de la formation des esprits de demain. 60 ans plus tard, gageons que Jacques Perrin Fayolle n’aurait pas désavoué cette ambition.

Pour aller plus loin dans la découverte de la contribution de Jacques Perrin-Fayolle aux universités et grandes écoles lyonnaises, l’exposition « La fabrique de l’esprit de Jacques Perrin-Fayolle » est visible jusqu’au 15 octobre, dans le hall de la Bibliothèque Marie Curie et la Galerie du centre des Humanités.

Pour aller plus loin dans la découverte de la contribution de Jacques Perrin-Fayolle aux universités et grandes écoles lyonnaises, l’exposition « La fabrique de l’esprit de Jacques Perrin-Fayolle » est visible jusqu’au 15 octobre, dans le hall de la Bibliothèque Marie Curie et la Galerie du centre des Humanités.L’exposition « La fabrique de l’esprit de Jacques Perrin-Fayolle » a été initiée par l’école Centrale de Lyon, pilotée scientifiquement par l’ENSAL, en association avec l’INSA Lyon, l’ENTPE et l’Université de Lyon. Elle témoigne notamment des profondes mutations culturelles, architecturales, urbanistiques et techniques des années 1950-1970. L’exposition s’accompagne de l’ouvrage Jacques Perrin-Fayolle, écrit par Philippe Dufieux, professeur d’histoire de l’architecture à l’ENSAL (Presses universitaires de Lyon, 2020).

[1] L’architecture moderne (ou mouvement moderne) fait son apparition au début du 20e siècle et repose sur trois principes fondamentaux : des bâtiments très fonctionnels, un décor minimal, et l’utilisation de matériaux nouveaux (béton et acier). C’est aussi un mouvement qui résonne avec l’essor de l’industrie, et fait apparaître des éléments préfabriqués et standardisés dans la construction. Campus Sciences – Université Lyon 1.