Sciences & Société

Soutenance de thèse : Julie ETIENNE

Modélisation et simulation de la captation des acides gras alimentaires à longue chaîne et de leur re-synthèse en triglycérides au sein des entérocytes

Doctorante : Julie ETIENNE

Laboratoire INSA : CarMeN (équipe DO-IT) / Inria (équipe Beagle)

Ecole doctorale : ED205 : Ecole doctorale interdisciplinaire sciences-santé

L’absorption des acides gras alimentaires est une étape clé de la santé cardio- métabolique. Toutefois, les mécanismes moléculaires de leur captation par les entérocytes, cellules absorptives de l’intestin, demeurent mal compris. Cette thèse propose une approche de modélisation des premières étapes de l’absorption intestinale des acides gras à longue chaîne.

Le premier chapitre recense les données quantitatives et les modèles mathématiques de la littérature en lien avec la captation intestinale des acides gras à longue chaîne, leur transport jusqu’au réticulum endoplasmique et leur ré-estérification en triglycérides.

Le second chapitre propose un modèle quantitatif et mécanistique de la captation intestinale des acides gras à longue chaîne, prenant en compte leur hydrophobie et leur sensibilité au pH. Ce système d’équations différentielles ordinaires retranscrit la diffusion passive et différents modules (transport actif, protéines de liaison aux acides gras (FABP), métabolisme intracellulaire), tour à tour retirés du système pour simuler un knockout de gène. Ce modèle a été ajusté sur neuf jeux de données expérimentales publiées. Les simulations montrent que le métabolisme intracellulaire est critique pour assurer une absorption totale à l’échelle des heures. Enlever FABP du système ralentit l’absorption de plusieurs centaines d’heures sans empêcher une absorption totale. A l’échelle de la seconde ou minute, le transport actif est requis pour ajuster le modèle aux données. Quantifier les flux montre que le modèle peut adopter deux dynamiques lors des ajustements. Dans la dynamique « physiologique », les acides gras sont captés puis métabolisés. Dans la dynamique « anormale », les acides gras entrent par transport actif et ressortent par diffusion passive.

Le troisième chapitre décrit une modélisation préliminaire de la ré-estérification des acides gras en triglycérides via la voie des 2-monoglycérides, considérée comme majoritaire dans les entérocytes.

Ensemble, ces résultats fondent les bases d’un modèle quantitatif de l’entérocyte pour le trafic des acides gras.

Informations complémentaires

-

Salle 406-00-11 - Barbara McCLINTOCK dans le bâtiment Louis Pasteur (Villeurbanne)

Derniers évènements

Journées Transmissions Mécaniques 2025

Du 16 au 17 juil

Recherche

Santé humaine : la recherche continue malgré le confinement

Nathalie Bernoud-Hubac est la directrice du site INSA du laboratoire biomédical CarMeN*. Enseignante et chercheure spécialisée dans les lipides, elle poursuit ses activités et veut ouvrir, avec son équipe, la voie vers de nouvelles recherches en santé humaine suite aux découvertes associées au Covid-19. Récit.

Nathalie Bernoud-Hubac reste engagée. Cinq semaines de confinement se sont écoulées et à travers elles, de multiples questionnements se sont imposés. En poste à l’INSA Lyon depuis 2005, Nathalie vit comme tous ses collègues une situation sans précédent. Sans mode d’emploi, il a fallu inventer, et surtout, s’organiser.

Au laboratoire CarMeN d’abord, un laboratoire multi-tutelles dont elle a la direction du site INSA. Ce laboratoire biomédical de recherche dans le domaine des maladies cardiovasculaires, du métabolisme, de la diabétologie et de la nutrition abrite des équipements nécessaires à la conduite de nombreux travaux de recherche. Placé en état d’urgence depuis le lundi 16 mars, il a nécessité la mise en place de mesures spécifiques pour assurer la surveillance des systèmes de froid et de l’animalerie, regroupant des souris en cours de protocole. Nathalie a vu son équipe se mobiliser très rapidement et certains collègues s’engager immédiatement et durablement dans les fonctions de surveillance et d’entretien jugées critiques. Jusqu’au 11 mai, le planning est établi. Mais qu’en sera-t-il après ? L’annonce d’un déconfinement prochain, même partiel, oblige à réfléchir dès aujourd’hui à une nouvelle organisation. Pour parvenir à établir la meilleure stratégie de reprise, avec des règles de fonctionnements adaptées aux activités de recherche de chacun et en accord avec celles de l'établissement, un groupe de travail a été constitué il y a quelques jours pour étudier les différents schémas. Les volontaires ne se sont pas fait attendre, preuve que la question préoccupe.

Mais Nathalie est plutôt sereine. Elle ne doute pas que, collectivement, les membres de son laboratoire réussiront à relever ce défi d’une nouvelle organisation.

La période de confinement a été le terrain de beaucoup d’observations. En vivant cette période critique et exceptionnelle, cette enseignante-chercheure spécialisée en analyse lipidique s’est confrontée à quelques bouleversements tant sur le plan personnel que professionnel. Elle a pu constater une formidable capacité d’adaptation de tout son environnement.

À commencer par ses étudiants du département Biosciences, avec lesquels elle n’avait plus que quelques heures de cours à dispenser. Les outils numériques ont permis le relais, et malgré des connexions parfois capricieuses et la complexité pour les étudiants de suivre en audio des cours des journées entières, elle a observé une implication incroyable.

Comme tout le monde, Madame Bernoud-Hubac a fait face à bon nombre de comportements différents mais ceux qui la marquent le plus sont relatifs à toutes les démonstrations de solidarité, individuelles ou collectives, qui sont nées dans ce contexte si particulier.

Comme toutes ces initiatives d’entraide qui ont émergé au plus près de chez elle, à l’adresse des personnes âgées, isolées ou en difficultés.

Comme ce jour où elle a acheminé à l’Hôpital de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon, les dons en matériel de protection des laboratoires. Une modeste contribution face aux besoins criants de ce type de matériels pour les soignants, qui n’en reste pas moins une action collective portée par l’INSA Lyon, inédite et solidaire.

Cette crise n’est pas terminée. Le temps de la reprise promet d’être long, mais il sera aussi synonyme d’engagement scientifique. Pour Nathalie, il sera celui de la possibilité d’aider aux recherches sur le combat contre le virus SARS-CoV-2, qui a précipité le monde dans la situation actuelle. Dans son équipe de recherche, on travaille autour de la compréhension des potentialités thérapeutiques de lipides d’intérêt nutritionnel et sur la bio-ingénierie de lipides à visée thérapeutique.

Les lipides sont essentiels aux activités biologiques. Ils contribuent à la dynamique des membranes cellulaires et sont des composés fondamentaux des voies de signalisation. Les études démontrent un lien étroit entre les lipides et la santé humaine. Un déséquilibre lipidique est associé à de nombreuses maladies comme l’arthérosclérose, la maladie d’Alzheimer, le diabète et l’obésité.

Il a été découvert qu’un de ces lipides, caractérisé par l’équipe, possède une activité antivirale, contre le virus de la grippe, ainsi que des activités anti-inflammatoires. On a aussi pu constater qu’il produisait des effets protecteurs dans des situations d’obésité. Ces mêmes situations considérées comme étant à risque dans le cadre du Covid-19.

L’équipe de Nathalie synthétise également des lipides structurés, qui possèdent des effets antioxydants et qui sont capables d’augmenter la neurogenèse, c’est-à-dire la production de nouveaux neurones dans le cerveau, dans des conditions pathologiques.

Pour Nathalie et son équipe, ces molécules pourraient donc être une piste à explorer en testant leurs effets thérapeutiques sur l’inflammation périphérique mais également sur l’inflammation cérébrale, les neurones étant très souvent la cible de virus provoquant leur dégénérescence.

En ce sens, un dossier sera déposé auprès de l’Agence Nationale de la Recherche. En attendant le verdict, Nathalie poursuit ses activités professionnelles en mode confiné, et s’interroge sur ce nouveau rythme de vie qui s’installe. La continuité des activités à distance engendre un afflux permanent de messages, la multiplication des visioconférences, qui, certes nécessaires pour humaniser les échanges, génèrent de nouvelles complexités à surmonter. Il peut être plus difficile de se déconnecter en étant en permanence connecté… À l’aube d’une sixième semaine de confinement, elle a à cœur de continuer à se mobiliser pour passer le cap, ensemble, le plus sereinement possible.

*INSERM U1060/ INRA U1397/ Université Lyon1/ INSA Lyon

Recherche

Traitement contre le cancer : une nouvelle alternative explorée à l’INSA Lyon

Aujourd’hui, la méthode d’élimination des cellules cancéreuses la plus utilisée est la chimiothérapie qui utilise des molécules de synthèse chimiques pour bloquer la division cellulaire, c’est-à-dire, la prolifération de nouvelles cellules. Et si les cellules cancéreuses n’étaient plus détruites chimiquement, mais « thermo-mécaniquement » grâce à des nanoparticules de carbone excitées par la lumière ? Dans le cadre du projet de recherche européen « Carther », l’Institut de Nanotechnologies1 (INL) de l’INSA Lyon , le laboratoire CarMen2 et leurs trois partenaires internationaux tentent de trouver une alternative aux traitements chimiques contre le cancer. Explications de Vladimir Lysenko (INL), chercheur spécialisé dans les nanotechnologies et Alain Géloën (CarMeN), chercheur en biologie.

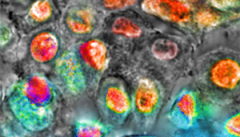

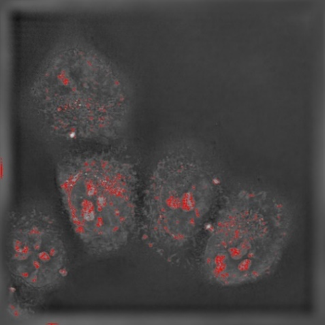

À l’heure actuelle, la thérapie contre le cancer la plus répandue est une solution chimique : les molécules de synthèse bloquent la division cellulaire, empêchant ainsi les cellules cancéreuses de proliférer dans les cellules saines alentours. Cependant, la chimiothérapie entraîne des effets secondaires lourds et représentent un risque de développer une nouvelle tumeur, tant chez les patients que chez les agents de santé manipulant ces substances. « Nos recherches pourraient proposer une alternative plus efficace et moins coûteuse que la chimiothérapie pour combattre le cancer. Nous travaillons à inhiber les cellules cancéreuses de façon thermomécanique : en leur implantant des nanoparticules de carbone et en les exposant à la lumière d’un laser. La nanoparticule joue le rôle de cheval de Troie et le laser celui d’intermédiaire assurant l’interaction : en provoquant un échauffement local de très courte durée, la nanoparticule, mise en mouvement, entraîne la destruction de la cellule. Nos tests in-vitro ont démontré des résultats encourageants sur les capacités de destruction des cellules cancéreuses, ce qui laisse espérer de bons résultats sur nos prochains tests in-vivo sur les souris » explique Alain Géloën, chercheur au laboratoire CaRMeN.

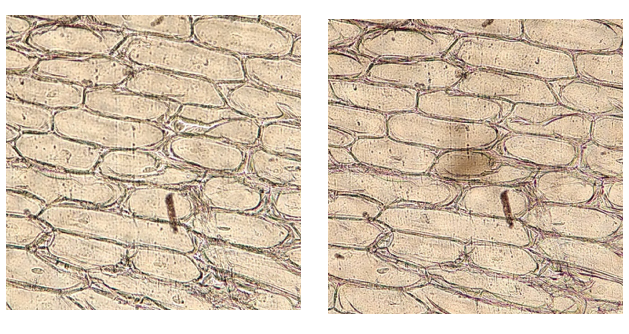

Tests in vitro sur peau d'oignon : avant/après injection des nanoparticules excitées par le laser

La création d'une nouvelle nanoparticule

Le projet Carther s’inscrit dans le programme Marie Curie qui prévoit des échanges entre le monde académique et les industriels. « Notre consortium est composé de l’INSA Lyon en tant que coordinateur, de l’Université d’Aston en Angleterre, du Science Park de Kiev et de l’entreprise israélienne Ray Techniques, spécialisée dans la fabrication des nano-diamants. Nos travaux de recherche visent de nouvelles stratégies « théranostiques ». La théranostique, c’est la contraction de « thérapie » et « médecine diagnostique ». Pour résumer le procédé, il s’agit d’utiliser les mêmes particules pour diagnostiquer et détruire la tumeur. C’est un terme que nous allons entendre de plus en plus à propos des thérapies contre le cancer, » poursuit Vladimir Lysenko.

Localisation des nanoparticules à l’intérieur des cellules (marques rouges) à l’aide d’un microscope de dernière génération qui mesure les indices de réfraction. Les indices de réfraction des nanoparticules sont très différents de ceux des cellules ce qui permet de les localiser.

Un travail d’équipe

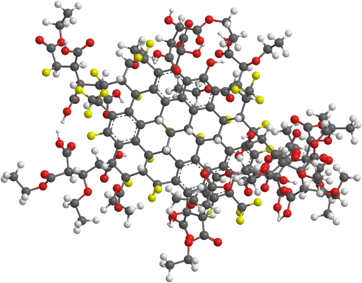

Depuis la fabrication de la nanoparticule de carbone à l’application thérapeutique, le consortium du projet Carther fait intervenir physiciens, chimistes et biologistes. « Nous avons d’abord testé plusieurs types de nanoparticules, des nanotubes de carbone, des oxydes de graphéne et des nano-diamants fournis par nos partenaires. Mais à l’INSA Lyon, nous avons synthétisé un nouveau type de nano-objet, le carbone fluoroxyde : synthétisé par gravure électrochimique à partir de substrat de carbure de silicium, c’est une particule qui n’a jamais été fabriquée auparavant. Elle est trop petite pour être une nanoparticule et trop grande pour être une molécule. C’est une classe inexplorée ! C’est un vrai travail d’équipe : les chimistes et physiciens fabriquent et modifient les particules, les chimistes et biologistes étudient leurs comportements au contact des cellules et les physiciens et biologistes effectuent les traitements thérapeutiques. »

La nanoparticule Carbone fluoxyde _ Fig. 1. Structural chemical model of a CFO NP. Color of atoms

C – grey, F – yellow, O – red, H – white

Ouvrir la voie à l’échelle humaine

Avant d’être administrées par injection intraveineuse ou par voie intra-tumorale lorsque la tumeur est accessible, les différentes nanoparticules ont été comparées du point de vue de leurs actions théranostiques. « Il s’agissait d’étudier les effets de leurs tailles, leurs chimies de surface et leurs efficacités d’interaction avec le laser. Nous avions déjà expérimenté cette logique au moyen d’ultrasons, une méthode qui s’était révélée efficace dans la destruction des cellules cancéreuses. Dans le cas de la recherche des effets thermomécaniques, il nous faut encore travailler sur l’optimisation des paramètres d’excitation par le laser au sein de la tumeur » ajoute le biologiste du laboratoire CaRMeN.

Vladimir se réjouit de poursuivre ses recherches. « Je devrais rejoindre l’équipe FENNEC de l’Institut Lumière Matière de Lyon, déjà bien expérimentée sur les effets biomédicaux d’une nouvelle génération de nano-hybrides, ce qui nous permettrait d’arriver plus rapidement à des expérimentations à l’échelle humaine. Cela ouvrirait une nouvelle voie pour soigner l’une des premières causes de mortalité en France » conclut-il.

1 L’Institut des Nanotechnologies de Lyon (UMR 5270) est un laboratoire en cotutelle entre l’INSA Lyon, le CNRS, l’ECL, L’UdL et CPE Lyon.

2 Le laboratoire CarMeN, Cardiovasculaire, Métabolisme, Diabétologie et Nutrition (INSERM U1060/ INRA U1397/ Université Lyon1/ INSA de Lyon)