Entreprises

« La technique doit être au service de la poésie d’un lieu »

« Nu ». C’est l’adjectif évocateur que Grégoire Arthuis, ingénieur et architecte diplômé de l’INSA Lyon, et son associé ont choisi pour nommer leur agence d’architecture et d’ingénierie. Une référence au corps humain qui rappelle aussi un élément essentiel lorsqu’il s’agit d’ouvrages de construction : la structure.

Après sept ans de double-cursus en école d’ingénieur et un diplôme d’architecte, Grégoire Arthuis sait tirer parti de sa biculture pour s’affranchir des conventions et des contraintes techniques. Chaque projet a ainsi rendez-vous avec une constante : inscrire l’ouvrage dans une unité capable de traverser les âges. Plusieurs distinctions ont d’ailleurs déjà salué ce goût de « l’essentiel ». La dernière en date : le prix de la Première Œuvre de l’Équerre d’Argent 2022 pour une passerelle à Brides-les-Bains. Entretien avec un ingénieur-architecte qui fait du « projet d’après », celui de ses rêves.

En 2010, vous sortez de l’INSA Lyon avec un double diplôme ingénieur-architecte en poche. Alors « ingénieur », vous décidez de compléter vos apprentissages avec un Master à l’ENSA Paris-Malaquais, devenant ainsi pleinement « architecte ». Avez-vous choisi votre camp entre les deux fonctions ?

En 2010, vous sortez de l’INSA Lyon avec un double diplôme ingénieur-architecte en poche. Alors « ingénieur », vous décidez de compléter vos apprentissages avec un Master à l’ENSA Paris-Malaquais, devenant ainsi pleinement « architecte ». Avez-vous choisi votre camp entre les deux fonctions ?

Avoir suivi un double cursus ingénieur-architecte permet une liberté folle : celle de ne pas avoir peur des contraintes techniques et même d’en jouer. Il me semble qu’il est illusoire de croire que l’on peut être ingénieur et architecte à la fois. Je l’ai longtemps cru en étant étudiant mais ce sont deux métiers distincts, avec des charges de travail et des responsabilités différentes. Moi, j’ai choisi l’archi mais j’utilise la connaissance et la méthode de l’ingénieur au quotidien. Je pense que je fais machinalement des allers-retours dans mon esprit entre les ambitions de l’architecte, et les contraintes de l’ingénieur. Mieux encore, ce double-diplôme me permet d’être en capacité de discuter avec tous les mondes de la construction, parce que je comprends leur argumentaire. D’ailleurs, j’ai commencé mon parcours professionnel chez un architecte qui avait aussi la particularité d’être ingénieur-architecte. C’est ainsi que j’ai rencontré mon actuel associé, Thibaut Dubegny, qui est ingénieur structure. Depuis 2019, nous avons fondé notre propre Agence, « Nu » avec laquelle nous cherchons à trouver des solutions à des problématiques auxquelles l’architecture classique et conventionnelle ne pourrait pas répondre. Notre démarche est d’ailleurs très « ingénieur », puisqu’elle dit : « posez-nous un problème, et c’est à nous de trouver une réponse ».

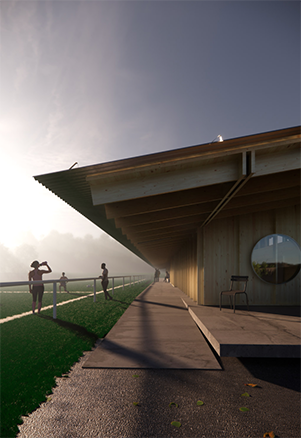

Clubhouse de Dingy Saint-Clair avec une façade

s’ouvrant entièrement grâce à des baies coulissantes.

(Agence Nu)

Cette réponse, vous semblez la trouver dans une appétence particulière pour la structure des constructions. C’est d’ailleurs ce qui explique le nom que vous avez donné à votre agence, « Nu ».

Effectivement, nous sommes convaincus que la dernière chose qu’il reste d’un bâtiment avant qu’il ne disparaisse, c’est sa structure. C’est un élément fondateur qui restera toujours à propos, malgré le temps qui passe : elle traverse les âges. Si elle n’est pas trop mal faite, une structure ne détermine pas la nature d’un bâtiment contrairement à une façade qui elle, peut évoluer en fonction des usages ou des normes. Ça n’est pas elle qui dicte la fonction du bâti qu’il s’agisse de bureaux ou de logements par exemple. Dans l’architecture, personne n’a trop d’ambition sur la structure, « tant que ça tient ». Nous en avons fait notre cheval de bataille : elle doit porter l’usage et la forme. Nous cherchons à travailler des ouvrages cohérents et unitaires. Le nom de notre agence fait également référence au corps humain et rappelle une chose presque invariable dans les cahiers des charges des constructions : notre mission est de dessiner des structures pour l’humain et ses activités. Et c’est assez génial de pouvoir travailler avec très peu de choses, de jouer avec les contraintes techniques et de chercher à donner une identité à l’ouvrage, que ce soit pour du bâtiment d’habitations ou des ouvrages d’art.

Pont Levant Watier, port de Dunkerque, actuellement en chantier (Agence Nu)

Parmi les ouvrages sur lesquels vous travaillez, la « passerelle » semble être l’un de vos favoris. Existe-t-il une raison à cette récurrence ?

Pendant plusieurs siècles, l’Homme a eu besoin de ponts pour traverser les cours d’eau. Aujourd’hui, nous devons franchir plus d’infrastructures que de cours d’eau : les autoroutes ou les rails de chemins de fer deviennent les nouveaux obstacles à enjamber. Je trouve que la passerelle est un formidable support de travail car contrairement au bâtiment, il est moins normé. Pour concevoir un pont, il suffit de répondre à une problématique qui tient en un mot : « franchir ». Ce que j’aime aussi sur ce type de projets, c’est que nous travaillons souvent avec des gens passionnés et qui ont une vraie culture de l’architecture. Même si le rôle de Nu, qui est à la fois une agence d’architecture et un bureau d’études structure, est de fabriquer des structures performantes, nous souhaitons que celles-ci soient toujours au service d’un lieu, d’une poésie et d’un message. C’est d’ailleurs un peu le sens de la loi de 1977 sur l’architecture qui souligne le rôle de la profession dans la qualité de l’aménagement du territoire et l’expression de la culture. Les ouvrages d’art permettent d’introduire des objets techniques et esthétiques dans le quotidien. Et assez paradoxalement, ce sont souvent des objets que personne ne regarde alors que je crois que toute chose mérite de l’attention.

L’un de vos derniers projets, une passerelle enjambant la rivière de Brides-les-Bains en Savoie, vient de recevoir le Prix de la Première Œuvre de l’Équerre d’Argent 2022 et a été Lauréate des Trophées Eiffel 2022, catégorie « Franchir ». Pourriez-vous la décrire ?

C’est un projet qui illustre parfaitement le travail de recherche d’unité à travers la structure. Cette passerelle piétonne enjambe le Doron de Bozel, en plein cœur de la Ville thermale de Brides-les-Bains. Il s’agissait de relier la buvette des sources thermales au parc botanique se trouvant en face, avec un ouvrage d’une seule pièce. D’ailleurs, cette passerelle de 20 mètres a été installée à l’aide d’une grue, en une fois. Nous voulions garder la vue dégagée sur le pont et rendre la structure invisible pour les usagers ; nous avons opté pour une structure en sous face, sous le tablier. Sur le pont, il s’agissait d’épurer au maximum : des garde-corps métalliques et un platelage en bois composite viennent compléter la silhouette. Le Bozon est un petit torrent dont la couleur est très particulière. Il fallait en tirer parti : les âmes inclinées des deux poutres parallèles ont été choisies en inox poli. Ces poutres sont faites d’une tôle de quelques millimètres d’inox pliée pour lui donner toute sa résistance. Ce matériau offre un reflet des éléments naturels alentours et en imitant le mouvement perpétuel de l’eau, donne à cette passerelle une certaine forme de vie, presque totalement intégrée dans le décor naturel.

La passerelle de Brides-les-Bains, enjambant le Bozon de Dorel en Savoie (Agence Nu)

Le double-cursus en architecture et ingénierie a vocation à former des profils polyvalents dans les métiers du génie civil et de l’urbanisme. Au terme de leurs 7 ans d’étude, ces professionnels sont pleinement diplômés d’architecture et pleinement ingénieurs, mais sont surtout des praticiens ayant la capacité de mettre en valeur la complémentarité de ces deux regards. Ces cursus pilotes visent ainsi à pallier la séparation historique (et très française !) entre des cursus pourtant complémentaires. À Lyon, 3 écoles d’ingénieurs proposent le double-cursus, dont l’INSA qui accueille les étudiants en double-cursus au sein de son département Génie Civil et Urbanisme (GCU).

Plus d’infos : www.insa-lyon.fr/fr/formation/genie-civil-et-urbanisme

INSA Lyon

Perrin-Fayolle, l’architecte qui a inscrit l'INSA Lyon dans la modernité

Entre les monolithes de béton et les toits-terrasse, la singularité architecturale du campus de La Doua a marqué des générations de diplômés de l’INSA Lyon. En le concevant comme une petite ville dans la grande, son architecte Jacques Perrin-Fayolle a participé au développement d’un véritable sentiment d’appartenance pour les étudiants et les personnels. Une exposition, La fabrique de l’esprit de Jacques Perrin-Fayolle, lui est consacrée et est visible jusqu’au 15 octobre à la Bibliothèque Marie Curie et dans la Galerie du centre des Humanités de l’INSA.

Architecte étonnamment méconnu, Jacques Perrin-Fayolle (1920-1990) a marqué les paysages urbains lyonnais d’une œuvre prolifique. Parmi ses créations emblématiques dans l’agglomération : la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, l’hôtel Sofitel sur le quai Gailleton, une partie du quartier du Tonkin, l’école centrale de Lyon à Ecully, ou encore l’école nationale des travaux publics de l'État à Vaulx-en-Velin. Mais son œuvre la plus emblématique reste la construction du campus de la Doua, à commencer par les 43 hectares dévolus à l’INSA Lyon, un chef-d'œuvre moderniste et fonctionnel.

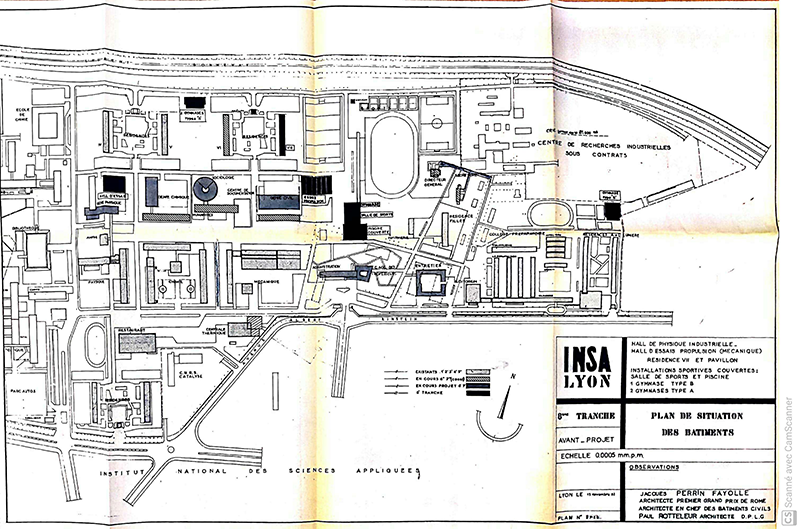

Béton, monolithes et préfas : la marque fonctionnelle et intemporelle du campus

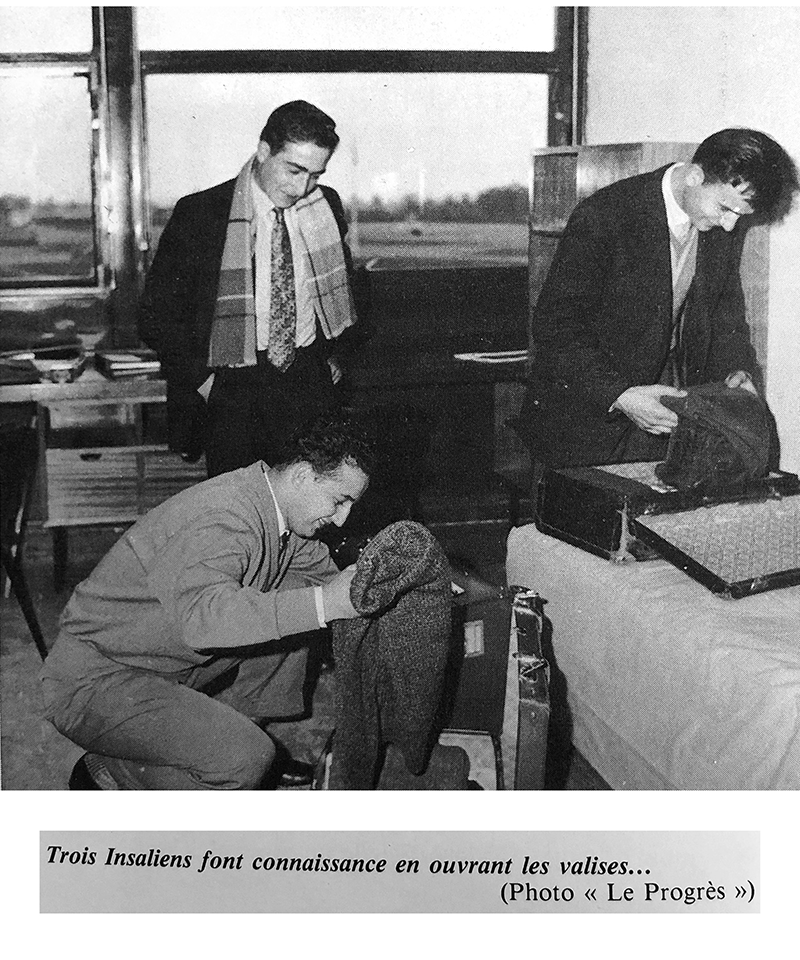

Les matériaux, les formes et l’agencement des édifices du campus sont caractérisés par les impératifs que la période d’après-guerre imposait. Dans les années 50, l’heure est à la reconstruction et à l’essor industriel et scientifique du pays. Le gouvernement d’alors souhaite former des dizaines de milliers d’ingénieurs pour accompagner le mouvement. Le projet de Perrin-Fayolle pour l’INSA se réalise donc dans l’urgence. Il est encouragé par le besoin de rationaliser les coûts, les matières ainsi que l’énergie dans de grands ensembles fonctionnels. C’est ce qui explique l’utilisation massive du béton et des structures préfabriquées sur cet ancien camp militaire. Le chantier de la Doua est d’ailleurs précurseur et significatif du passage d’une production artisanale de l’architecture à des procédés industriels. L’ensemble des éléments de second œuvre, comme les portes, ou les panneaux de façade, sont préfabriqués et assemblés directement sur le chantier pour répondre à la nécessité d’une exécution rapide pour l’accueil de la toute première promotion d’étudiants : à peine 7 mois se sont écoulés entre la loi de création de l’INSA du 18 mars 1957 et la rentrée étudiante, l’automne suivant.

À l’INSA Lyon, l’architecture n’est donc pas tant au service de la séduction que de la formation des esprits. Le collectif et l’innovation sont favorisés par l’organisation géométrique de la cité, le dialogue des bâtiments entre eux, et la dissociation circulations piétonnes et routières. Tout est imaginé pour faciliter « l’autodiscipline » des insaliens et la vie communautaire, à commencer par les résidences, organisées « par groupe de famille de douze étudiants » qui participent grandement à l’animation du campus et au renforcement de l’esprit INSA.

Le souffle de Caracas et des universités anglo-saxonnes

Pour comprendre d’où provient l’esprit que Perrin-Fayolle a souhaité insuffler au campus, il faut se plonger dans ses nombreux voyages et sa passion pour les créations de ses contemporains associés au mouvement architectural moderne1. La cité universitaire de Caracas, de l'architecte vénézuélien Carlos Raúl Villanueva, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, l’a ainsi particulièrement inspiré pour la conception du campus de l’INSA. Tout comme celui de Caracas, le site universitaire de la Doua regroupe de nombreux bâtiments et fonctions que le modernisme et les arts plastiques viennent mettre en valeur. On retrouve cette approche artistique dans les murs-sculptures en béton architectonique, comme la fresque de l’évolution, visible sur une centaine de mètres le long du bâtiment Darwin, ou encore dans l’originalité plastique des amphithéâtres insaliens, qui détonnent avec l’ensemble très géométrique du campus.

L’autre source d’inspiration pour Jacques Perrin-Fayolle se retrouve dans la composition des campus nord-américains, à savoir le soin apporté à la complémentarité des bâtiments entre eux, entre les logements, les salles de classe, l’administration, les restaurants, les laboratoires ou encore les espaces de loisir, au milieu de vastes espaces verts. Cette influence anglo-saxonne dans l’organisation de la cité universitaire villeurbannaise, a marqué plus de 60 générations d’élèves ingénieurs, qui ont bénéficié d’un cadre de vie propice à leur développement personnel, social et intellectuel. Si cette organisation en groupement autonome revêt un intérêt majeur pour développer l’esprit collectif des élèves, l’ouverture sur la ville et l’environnement immédiat du campus n’est pas pour autant écartée du modèle insalien.

L’autre source d’inspiration pour Jacques Perrin-Fayolle se retrouve dans la composition des campus nord-américains, à savoir le soin apporté à la complémentarité des bâtiments entre eux, entre les logements, les salles de classe, l’administration, les restaurants, les laboratoires ou encore les espaces de loisir, au milieu de vastes espaces verts. Cette influence anglo-saxonne dans l’organisation de la cité universitaire villeurbannaise, a marqué plus de 60 générations d’élèves ingénieurs, qui ont bénéficié d’un cadre de vie propice à leur développement personnel, social et intellectuel. Si cette organisation en groupement autonome revêt un intérêt majeur pour développer l’esprit collectif des élèves, l’ouverture sur la ville et l’environnement immédiat du campus n’est pas pour autant écartée du modèle insalien.

Rapprocher l’enseignement supérieur avec la société

Longtemps grillagé, le campus était séparé du tissu urbain pour favoriser l’indépendance et l’émancipation de ses usagers. À partir du nouveau millénaire, les barrières sont tombées en commençant par l’arrivée du tramway en 2001 et, l’année suivante, la création du parc de la Feyssine et l’invitation faite aux riverains de traverser le campus pour le rejoindre. L’organisation en autonomie n’est pas pour autant abandonnée, mais la possibilité est offerte à la population avoisinante de partager l’espace avec les étudiants et les personnels des établissements.

Cette perméabilité entre la ville et le campus s’inscrit dans un mouvement plus large de rapprochement entre l’enseignement supérieur et la société. Les universités et les grandes écoles se détachent de leurs dimensions impénétrables et proposent des espaces de partage avec le reste de la population. Les bibliothèques et les théâtres s’ouvrent à tous, les chercheurs vulgarisent les savoirs scientifiques, les formations intègrent des projets tutorés qui répondent aux problématiques du quartier ou de la métropole.

Les différentes opérations architecturales visant à décloisonner le campus auraient pu abîmer le projet initial de Perrin-Fayolle, mais il n’en est rien. 60 ans après sa conception, le projet architectural de la Doua reste encore très lisible.

Rénover sans renoncer à l’esprit de Perrin Fayolle

Le plan urbain n’a que très peu évolué et l’harmonie entre les bâtiments et la solidité de leurs fondations n’ont jamais fait défaut. Néanmoins, afin de répondre aux besoins d’une population estudiantine croissante, aux exigences d’une recherche de pointe et à la nécessaire réhabilitation d’équipements usés par le temps, l’INSA est engagé depuis 2008 dans un programme de rénovation du campus. Les travaux visent à faire gagner la cité universitaire en qualité de vie, en ouverture et en efficacité énergétique, tout en cultivant un dialogue avec l’œuvre et l’esprit originel de l’architecte.

Ce chantier aspire à répondre aux exigences que le nouveau siècle impose : proposer un cadre de travail respectueux de l’environnement, au service de la formation des esprits de demain. 60 ans plus tard, gageons que Jacques Perrin Fayolle n’aurait pas désavoué cette ambition.

Pour aller plus loin dans la découverte de la contribution de Jacques Perrin-Fayolle aux universités et grandes écoles lyonnaises, l’exposition « La fabrique de l’esprit de Jacques Perrin-Fayolle » est visible jusqu’au 15 octobre, dans le hall de la Bibliothèque Marie Curie et la Galerie du centre des Humanités.

Pour aller plus loin dans la découverte de la contribution de Jacques Perrin-Fayolle aux universités et grandes écoles lyonnaises, l’exposition « La fabrique de l’esprit de Jacques Perrin-Fayolle » est visible jusqu’au 15 octobre, dans le hall de la Bibliothèque Marie Curie et la Galerie du centre des Humanités.L’exposition « La fabrique de l’esprit de Jacques Perrin-Fayolle » a été initiée par l’école Centrale de Lyon, pilotée scientifiquement par l’ENSAL, en association avec l’INSA Lyon, l’ENTPE et l’Université de Lyon. Elle témoigne notamment des profondes mutations culturelles, architecturales, urbanistiques et techniques des années 1950-1970. L’exposition s’accompagne de l’ouvrage Jacques Perrin-Fayolle, écrit par Philippe Dufieux, professeur d’histoire de l’architecture à l’ENSAL (Presses universitaires de Lyon, 2020).

[1] L’architecture moderne (ou mouvement moderne) fait son apparition au début du 20e siècle et repose sur trois principes fondamentaux : des bâtiments très fonctionnels, un décor minimal, et l’utilisation de matériaux nouveaux (béton et acier). C’est aussi un mouvement qui résonne avec l’essor de l’industrie, et fait apparaître des éléments préfabriqués et standardisés dans la construction. Campus Sciences – Université Lyon 1.

Sciences & Société

Le bâtiment vert

Conférence proposée par Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF Lyon-Rhône-Alpes) en partenariat avec Enviscope.

L’aménagement du territoire est confronté à de nombreux challenges concernant le réchauffement climatique. Les constructions modernes et les rénovations de bâtiments innovent pour répondre à de nouvelles exigences énergétiques.

Cette conférence vise à confronter le point de vue de l’architecte (ou urbaniste) et celui de l’ingénieur pour répondre à ces enjeux.

Les intervenants :

- Thierry Roche, Architecte Atelier Roche

- Dominique Cottineau, Promotelec, Directeur en charge des territoires

- École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon : Estelle Morlé, architecte-ingénieur, Maître de conférences - Paul Vincent, architecte, Maître de conférence associé - Jean François Perretant, architecte, Enseignant contractuel

Informations complémentaires

- https://www.enviscope.com/le-batiment-vert-mardi-des-ingenieurs-et-scientifiques-le-11-fevrier/

-

INSA (lieu à préciser) Accès tram T1 ou T4, arrêt “La Doua – Gaston Berger”.

Mots clés

Derniers évènements

Journées Transmissions Mécaniques 2025

Du 16 au 17 juil

Formation

Quand l’ingénieur rencontre l’architecte

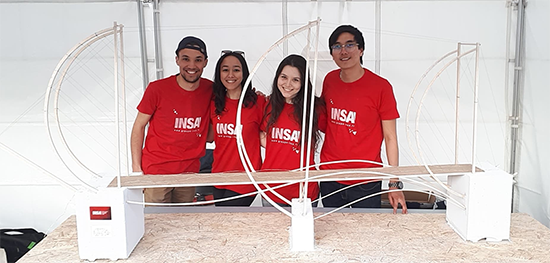

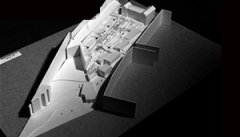

Les 23 et 24 mars derniers à Saint-Étienne, Charlotte Lovage et Vincent Jackow ont fait partie des équipes qui représentaient l’INSA Lyon au Bridge Challenge, un concours invitant étudiants ingénieurs et architectes à réaliser des maquettes de ponts. L'occasion pour ces deux étudiants en double diplôme ingénieur-architecte de revenir sur les différences de perception entre les deux métiers.

La tête dans les nuages ou les pieds sur terre

Il y a quelques siècles, les métiers d’ingénieur et d’architecte ne formaient qu’un. La séparation en deux domaines distincts est née au fur et à mesure des évolutions urbaines, et l’apparition des chemins de fer a naturellement renforcé l’opposition : les ingénieurs étaient au service du territoire et les architectes au service de la demande particulière. Les premiers faisaient des infrastructures et des réseaux au moyen des sciences quand les seconds imaginaient des palais pour répondre à une forme de « spiritualité matérielle ».

« Peut-être qu’en entrant dans le monde du travail, on trouvera une autre réalité. Pour le moment, on ressent une sorte de scission. Nous sommes catalogués ‘architectes’ par nos camarades ingénieurs et nous sommes des ingénieurs GCU (Génie Civil et Urbanisme) pour nos camarades architectes » explique Vincent.

Charlotte et Vincent semblent être avertis et conscients des clichés qui collent aux deux professions.

« L’architecte a la tête dans les nuages et l’ingénieur les pieds sur terre. Et il faut avouer qu’il y a une certaine forme de réalité derrière ces stéréotypes. En tant qu’élèves ingénieurs-architectes, nous le ressentons et nous l’incarnons malgré nous ! Mon côté ‘archi’ me fera dessiner un pont de plusieurs mètres qui ne tient sur rien, mais mon côté ‘ingé’ me fera vérifier que ça peut tenir ou pas. L’un a une démarche davantage artistique quand l’autre a une démarche plus rationnelle » précise Charlotte.

La relation professionnelle entre l’ingénieur et l’architecte peut donc parfois rimer avec frustration et conflits d’intentions, cependant, comme l’illustre le Viaduc de Millau qui a réuni l’ingénieur Michel Virlogeux et l’architecte britannique Norman Foster, lorsque la collaboration est harmonieuse, les ouvrages sont grandioses.

« Si je diffère de toi, loin de te léser, je t’augmente1 »

Les deux étudiants s’accordent pour parler de barrières de communication entre ingénieurs et architectes.

« Les mêmes mots ne veulent pas dire la même chose chez les uns et les autres ! Et certains concepts n’existent pas chez les ingénieurs, comme ‘la charrette’. La charrette, c’est la nuit blanche dont l’architecte a besoin pour finir son projet dans les délais parce qu’il a trop rêvé et chez les ingénieurs, il n’y en a pas car tout est calculé au millimètre près ! » rit Vincent.

Deux points de vue qui semblent se confronter en théorie, mais les visions des deux disciplines se complétent en réalité.

« L’architecte travaille un ensemble de structure. Il porte sa réflexion sur l’espace, la lumière ou les volumes. L’ingénieur identifie des contraintes et cherche à les résoudre au moyen de solutions techniques » explique Charlotte.

Le double diplôme ingénieur-architecte : un pont qui facilite la

communication ?

À l’INSA Lyon, une quarantaine d’étudiants suivent le double diplôme ingénieur-architecte. Un cursus en sept ans, entre l’INSA et l’ENSAL, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, qui ouvre l’horizon professionnel comme l’expliquent les deux étudiants.

« Nous savons qu’il faudra faire un choix entre les deux métiers à la sortie du diplôme, mais c’est une réelle liberté d'avoir le choix et se laisser guider par les opportunités. »

Même si le choix n’est pas encore fait pour Charlotte et Vincent, chacun nourrit l’espoir d’incarner la clé de voûte d’un dialogue plus ouvert entre les deux corps de métier.

« Peut-être qu’en tant que futurs ingénieurs-architectes, nous sommes des éléments intéressants à une meilleure compréhension entre les deux mondes ! »

Parmi les quatre équipes représentant l’INSA au concours, deux ont été récompensées.

Le troisième prix d’architecte a été décerné à l’équipe de Bastien Bordas, Quentin Sola, Florian Bonfill et Jean-paul De Grandchamt et le prix Cobaty à l’équipe de Sara Hassani Idrissi, Clémence Thiriot, Andrew Ahpo et Samuel Grelier. Félicitations à eux !

1 Antoine de Saint-Exupéry, « Lettre à un otage » (1943)

Formation

Régénérer le quartier Mermoz Sud grâce à un projet étudiant, lauréat du concours Vicat

Lancé en juillet dernier lors de la première Biennale d’Architecture de Lyon, le concours « Comment régénérer la ville ? » proposé par la société Vicat, La Métropole de Lyon et Grand Lyon Habitat, a invité 9 équipes étudiantes pluridisciplinaires à mener une réflexion autour de la réhabilitation architecturale et urbaine. L’enjeu ? Bousculer les conceptions actuelles et inspirer de futurs projets tout en renforçant les relations entre acteurs de l’enseignement, de la recherche, de l’industrie et des collectivités.

Si les réflexions autour du patrimoine urbain sont nombreuses, c’est sur la production énergétique, le développement de la biodiversité, la performance environnementale et les innovations esthétiques que les étudiants du projet intitulé « Mermoz.net » ont été invités à travailler. L’équipe, composée de Marjolaine Casella (ENSAL1), Narjisse Fousi (ENSAL), Fanny Gachet (ENSAL), Viria Leang (INSA), Sijun Lv (INSA-ENSAL), Fayçal Sahnine (INSA) et Lucie Simon (ENSP2) a fièrement reçu le 1er prix, le 24 avril à l’occasion de la finale du concours.

L’ambition du projet « Mermoz.net » est de réhabiliter le quartier Mermoz-Sud à travers une plus grande pratique de l’activité physique en milieu urbain. L’équipe a ainsi développé un matériau inédit, aux formes et aux propriétés différentes : une maille en béton souple constituée de tesselles reliées par des fibres offrant une rigidité faible ou élevée selon son usage. Dans l’esprit d’un quartier en mouvement, cette maille propose une utilisation innovante du béton, pouvant ainsi être appliquée aux équipements publics, comme revêtement de sol ou encore en ajout de surface dans les logements. Si le projet a séduit le jury du concours, c’est parce qu’il prend en compte les préoccupations environnementales et sociétales du quartier en plaçant le bien-être des habitants de Mermoz Sud au cœur du projet.

« Il est important que les élèves soient très vite en contact avec les réalités complexes du renouvellement de la ville d'une manière générale, et des quartiers HLM en particulier (tel que Mermoz). Ce projet permet un rapprochement entre professionnels de la ville et étudiants dans une démarche « gagnant-gagnant », les uns dans une démarche d'apprentissage, les autres dans une obligation de sortir de ses modes de réflexion et de s'ouvrir à de nouvelles façons d'appréhender les questions urbaines, un rafraichissement souvent bénéfique ! », explique Catherine PANASSIER, présidente Grand Lyon Habitat.

La collaboration pluridisciplinaire a permis de proposer une solution durable pour ce quartier, de le rendre plus attractif en restructurant les espaces publics, en construisant de nouveaux logements et de nouveaux équipements. Sijun Lv, diplômée de l’INSA en double cursus ingénieure-architecte, participe régulièrement à ces challenges pluridisciplinaire :

« Travailler de façon participative et avec des visions très différentes devient une habitude dans mon cursus. Cela demande beaucoup de communication, de coopération et parfois même de la négociation ! C’est très stimulant », confie Sijun.

Le concours Vicat, véritable catalyseur de nouvelles méthodes de réhabilitation architecturale, a été un objet d’expérimentation moderne et vivant. Ouvrir l’expérience d’un tel projet, non seulement aux ingénieurs-architectes mais aux urbanistes, paysagistes et à l’ensemble des futurs spécialistes de l’aménagement, expose les étudiants à la réalité de la co-construction et contribue à enrichir leur formation tout en contribuant à leur passage à la vie active.

1 ENSAL, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon

2 ENSP, Ecole Nationale Supérieure du Paysage

© photo Christophe Pouget

Informations complémentaires

Formation

INSA-ENSA Lyon : élèves ingénieurs et étudiants architectes planchent ensemble

Le principe est rôdé depuis de nombreuses années et remplit son objectif haut la main : allier la réflexion d’étudiants en génie civil et urbanisme et celle de Master 1 en architecture pour répondre aux cahiers des charges d’un projet réaliste, voire réel.

Cette année, c’est l’école Michel Servet, maternelle et élémentaire, située dans le premier arrondissement de Lyon qui a bénéficié de ce programme. Quelles idées pour rénover la partie existante de l’école et construire une extension ? Comment gérer un terrain en pente ? De surcroît en pleine agglomération lyonnaise ?

Voilà le genre de questions qui ont marqué le point de départ de la réflexion pour les élèves de 5e année du département Génie Civil et Urbanisme de l’INSA Lyon et ceux du Master 1 de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon. Les deux promotions ont planché ensemble sur ce projet durant tout un semestre, encadrés par vingt intervenants.

« C’est un exercice apprécié, et depuis longtemps » explique Christian Ghiaus, enseignant-chercheur à l’INSA Lyon et coordinateur de cette collaboration depuis 10 ans. « Ce projet est complexe, il met en œuvre les connaissances des élèves qui jusque là travaillaient sur des domaines bien séparés, et qui vont apprendre à traiter le global. C’est très réel. »

Située au-dessus du tunnel de la Croix-Rousse, cette école remplissait d’ailleurs tous les critères demandés pour mettre en place ce programme. « Nous proposons toujours de travailler sur un site en région Rhône-Alpes, recevant du public et posant des questionnements à une municipalité » ajoute Sidonie Joly, en charge de ce partenariat pour l’ENSAL depuis 3 ans. « Ce programme s’accompagne aussi d’une réflexion sur l’aménagement de l’espace public et le lien aves les équipements environnants » précise Sidonie Joly.

8 groupes d’étudiants INSA Lyon et ENSAL ont donc imaginé un projet architectural pour cette école. A la suite de ces travaux, une exposition a été montée et sera proposée au public :

Une présentation générale publique aura lieu à 18h pour clôturer la journée.

Formation

Ingénieur, architecte : ça balance pas mal !

Etre à la fois ingénieur et architecte sans faire de concession sur sa formation, c’est possible. L’INSA Lyon et l’ENSA Lyon l’ont compris depuis longtemps et offrent un double cursus trépidant mais très enrichissant. Entretien avec Solène Chalvet, en 5e année au département Génie Civil et Urbanisme de l’INSA Lyon et en 3e année à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon.

Ingénieure architecte ou architecte ingénieure ?

C’est difficile à dire ! Les deux, l’idée est de ne pas faire la distinction, mais il y a souvent avec une dominante déterminée par la formation principale. Moi, j’ai commencé mon parcours par un DUT Génie Civil avec l’INSA en ligne de mire, je voulais absolument intégrer cette école pour suivre le double cursus avec l’ENSA Lyon. J’ai été admise en 3e année et je serai diplômée dans quelques mois. Alors pour l’instant, je me sens plus INSA et ingénieure, et à la fin de mes études, j’espère que je me sentirais les 2 !

Une fois diplômée de l’INSA Lyon, comment va se poursuivre votre formation ?

Avant de finir l’INSA, je vais d’abord partir deux mois en Norvège pour faire mon projet de recherche de fin d’études. Je vais travailler là-bas sur les toitures végétalisées, jusqu’au mois de juin. Là, j’aurai fini l’INSA, mais il me restera deux ans d’études avec l’ENSA Lyon. Je vais donc partir un an en Autriche pour faire mon Master 1, dans une école d’architecture partenaire de la mienne, et je reviendrai faire mon Master 2 à l’ENSA Lyon. J’ai hâte de bouger et de pouvoir me consacrer plus qu’à une seule formation à la fois !

N’est-pas difficile de mener de front les deux parcours ?

Ce n’est pas simple, c’est sûr ! Ce sont deux rythmes différents, déséquilibrés même, deux manières de penser, de s’organiser… À l’INSA, on est rythmé par les TD, les partiels tandis qu’à l’ENSAL on mène des projets sur plusieurs mois…

Quels sont les points forts de ce double diplôme ?

C’est hyper complet ! On développe une sorte de bipolarité parce qu’on comprend l’ingénieur qui va chercher la solution la plus simple pour construire, et l’architecte qui cherche à défendre ses idées. Parfois, on ne va pas arriver à trouver le lien entre les deux langages, c’est très frustrant mais c’est cela qui est intéressant. Et puis ce sera comme cela dans la vie professionnelle, il faudra satisfaire tout le monde !

Et les points négatifs ?

C’est difficile de se projeter après les études. Avec mes collègues de promo, on n’arrive pas à se projeter dans des métiers classiques. On sait qu’on trouvera du travail sans trop de difficultés et on se rend compte que cela nous rend exigeant.

L’association GAIA du double cursus Architecte-Ingénieur qui représente quatre grandes écoles de l’Université de Lyon : INSA Lyon, ENSA Lyon, ENTPE et Ecole Centrale a répondu à la sollicitation de la Maison des Etudiants. 12 Roll up (1m/2m) présentant 11 projets et parcours étudiants vont être exposés dans 10 lieux de vie étudiante et à la Métropole.

« GAIA a aussi réalisé une vidéo de 15 minutes avec des témoignages d’étudiants actuellement en double cursus, et c’est une vidéo sincère de notre ressenti sur la formation. On parle de tout mais ce qu’il faut retenir, c’est que ces parcours sont passionnants et que les étudiants ne regrettent pas leur choix » indique Solène Chalvet.

Exposition sur le campus de l’INSA Lyon : du lundi 20 mars au vendredi 31 mars, à la Bibliothèque Marie Curie.

« Les étudiants s’exposent aux étudiants »

En 2014, dans le cadre du Schéma de développement universitaire avec le Grand Lyon Métropole et l’Université de Lyon, et au titre du volet « vie étudiante », un groupe de travail s’est constitué sur la thématique « culture » et est animé par la responsable de l’Unité Vie Etudiante de la Métropole. Virginie Spinelli, responsable du service culturel de l’INSA Lyon, a fait le lien avec l’association GAIA. « L’idée est de mettre en avant une formation artistique ou culturelle proposée par les établissements de l’Université de Lyon, qui ouvre le territoire aux étudiants. La thématique cette année portait sur l’architecture et j’ai proposé de faire connaître le double cursus ingénieur-architecte, une combinaison atypique » complète Virginie Spinelli.