Sciences & Société

Soutenance de thèse : Etienne DUREUIL

Caractérisation du mélange des eaux en aval de la confluence de deux écoulements à surface libre de densité différente

Doctorant : Etienne DUREUIL

Laboratoire : LMFA - Laboratoire de Mécanique des Fluides et Acoustique

École doctorale : ED n°162 MEGA - Mécanique, Énergétique, Génie Civil, Acoustique

Cette thèse porte sur l'étude des confluences d'écoulements à surface libre en présence d'une différence de densité entre les deux affluents, due à la température ou à la turbidité. Cette configuration est présente dans les confluences naturelles de rivières, tout comme à l'aval des rejets thermiques des centrales nucléaires. Prédire la distribution spatiale de température ou de concentration dans le cours d'eau à l'aval de la confluence est crucial pour de nombreuses applications (habitat écologique, usages de l'eau, etc.). Cela nécessite d'identifier et d'évaluer le processus de mélange dominant. En effet, trois processus sont susceptibles de contribuer au mélange transverse: la diffusion turbulente causée par le cisaillement entre les deux écoulements, la diffusion turbulente causée par la rugosité du fond, et la dispersion causée par le développement d'un courant de gravité transverse. Lorsque la diffusion turbulente domine, l'interface de mélange séparant les deux masses d'eau reste verticale et s'épaissit progressivement vers l'aval. Lorsque la dispersion causée par le courant de gravité l'emporte, l'interface de mélange s'incline jusqu'à devenir horizontale, l'affluent le moins dense passant au-dessus de l'affluent le plus dense. Deux nombres adimensionnels, le nombre de Froude

densimétrique FrD et le paramètre y (ou r tenant compte du signe) permettent de prédire le processus de mélange dominant suivant les conditions

d'écoulement (vitesses, profondeurs, densités). La première partie de la thèse consiste en une analyse approfondie des données de la littérature et une classification des différentes configurations disponibles entre un mélange dominé par la diffusion turbulente, par la dispersion ou par les deux simultanément. Les résultats obtenus ne permettent néanmoins pas de tirer de conclusions très claires, ni d'identifier des valeurs seuils pour les deux nombres adimensionnels étudiés. Pour affiner les conclusions, 17 campagnes de terrain sur 4 sites d'étude ont été menées sur le Rhône: deux confluences avec un affluent majeur et deux confluences avec un rejet d'eau chaude de centrale nucléaire. Ces mesures à haute résolution de

vitesse, température et conductivité au sein de sections transverses ont permis de proposer des critères de classification des situations de mélange, et d'affiner les valeurs seuils des nombres adimensionnels: 3-5 pour FrD et 0,4-0,6 pour r. Afin d'explorer une plus grande gamme de conditions hydrauliques, une étude expérimentale en canal à géométrie simplifiée a été menée sur une confluence à angle nul. Pour 83 configurations

d'écoulement, le champ de température de surface est observé grâce à une caméra thermique, tandis qu'un modèle semi-empirique est appliqué pour prédire la position de l'interface entre les deux affluents. Cette approche couplée permet d'identifier le processus de mélange dominant (diffusion turbulente ou dispersion). Les valeurs seuil obtenues pour les deux nombres adimensionnels sur fond lisse sont nettement supérieures à

celles établies à partir des cas de terrain, suggérant une influence de la rugosité de fond dans les processus de mélange. L'utilisation d'un graphique 2D regroupant FrD et r est dorénavant recommandé pour prédire le processus de mélange dominant en confluence en prenant en compte les trois processus de mélange. Cette méthode pourra servir d'aide à la paramétrisation du mélange dans les modèles 1D aux grandes échelles spatiales et

temporelles.

Informations complémentaires

-

Salle Rhône, INRAE Lyon-Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes, 5, Rue de La Doua, 69100 Villeurbanne

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Okba MOSTEFAOUI

Étude expérimentale du transport de microparticules plastiques modèles au sein d'une bifurcation à surface libre

Doctorant : Okba MOSTEFAOUI

Laboratoire INSA : LMFA - Laboratoire de Mécanique des Fluides et Acoustique

École doctorale : ED n°162 MEGA - Mécanique, Énergétique, Génie Civil, Acoustique

De nombreux produits plastiques en fin d'usage échappent aux filières de traitement et de valorisation et se retrouvent, volontairement ou non, dans les compartiments de la biosphère, notamment les environnements aquatiques (rivières, lacs, océans). Les zones urbaines constituent la principale source de génération des microplastiques, issus, principalement, de la fragmentation des emballages plastiques, de l'abrasion des pneus sur les routes ou du relargage de fibres synthétiques dans les machines à laver. Cette thèse se concentre sur le transport des microplastiques au sein des déversoirs d'orage, interface entre le réseau d'assainissement urbain et l'environnement et principal vecteur urbain de pollution en microplastiques. L'objectif principal est d'identifier les zones d'accumulation et les modes de dispersion des microplastiques dans un écoulement de bifurcation à surface libre modélisant un déversoir d'orage. L'enjeu est donc de comprendre « comment les microplastiques, selon leurs caractéristiques physico-chimiques, sont distribués dans la branche latérale d'une bifurcation ? » Pour répondre à cette problématique, des protocoles d'élaboration de microparticules modèles, reproduisant les caractéristiques de microplastiques présent dans les milieux environnementaux, ont été développées pour une utilisation au sein d'un dispositif expérimental. Le premier protocole a permis de concevoir des particules aux propriétés physiques contrôlées, intégrant un colorant fluorescent pour améliorer leur suivi par des méthodes optiques. Le second protocole a permis un vieillissement accéléré des microparticules par photo-oxydation UV, simulant la dégradation chimique des microplastiques prélevés dans un bassin de rétention urbain. Concernant l'écoulement de bifurcation, une méthode de mesure 3D a permis de caractériser les structures tridimensionnelles présentes dans la branche latérale. Les mesures ont révélé l'absence systématique de fermeture de la zone de séparation. Deux formes d'écoulements de recirculation hélicoïdale ont été identifiées : l'une portée par un axe vertical, associée à un temps de

résidence plus long dans la zone de recirculation, et l'autre portée par un axe horizontal, favorisant un meilleur mélange transverse. En aval, ces deux structures génèrent des écoulements secondaires qui accentuent le mélange entre l'écoulement lent et rapide à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de séparation. La dynamique des microparticules modèles a ensuite été étudiée expérimentalement par PTV-4D dans un écoulement de bifurcation, en faisant varier leurs caractéristiques physiques et leur position d'injection. Au-delà de l'effet de densité qui donne lieu à une accumulation près du lit ou en surface, il est observé que les microplastiques possédant un faible nombre de Stokes (caractérisant le temps de réponse des particules) se dispersent plus et sont susceptibles d'entrer dans la zone de recirculation. Par ailleurs, la position d'injection joue un rôle clé dans la formation initiale des zones d'accumulation, bien que cette hétérogénéité tende à s'atténuer en aval. Cette thèse a aussi conduit au développement d'un code numérique de transport de microparticules, adapté aux écoulements aqueux à petite échelle, sans ajustement de coefficients. Les résultats de la thèse améliorent la compréhension du comportement des microplastiques dans un écoulement turbulent et de bifurcation à surface libre modélisant un déversoir d'orage. Ils mettent en évidence l'influence des caractéristiques physico-chimiques des particules sur leur dispersion et leur taux d'accumulation, pilotés par les formes des structures d'écoulements. De plus, le développement de protocoles d'élaboration de microparticules modèles, représentatives de microplastiques, et d'un code numérique adapté, ouvre la voie à de nouvelles études et une meilleure prédiction de leur dynamique dans les environnements aquatiques urbains.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Émilie du Châtelet, Bibliothèque Marie Curie de l'INSA Lyon, 31 Av. Jean Capelle 0, 69100 Villeurbanne

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Bjarne Vincent

« Experimental and numerical study of three-dimensional flows generated by ultrasounds »

Doctorante : Bjarne VINCENT

Laboratoire INSA : LMFA

École doctorale : ED162 : MEGA de Lyon (Mécanique, Energétique, Génie civil, Acoustique)

L’acoustic streaming est un écoulement entraîné par l’atténuation d’ondes acoustiques se propageant dans un fluide. Etant peu intrusif, le streaming est idéal pour mettre en mouvement des fluides difficiles d’accès, comme lors de la solidification de semiconducteurs liquides. Dans ces procédés, mélanger le bain fondu et contrôler les instabilités hydrodynamiques est essentiel pour assurer la qualité du lingot solidifié. Ce travail de thèse vise à caractériser le streaming généré par un faisceau ultrasonore avec ou sans réflexion, en vue d’une utilisation à long terme pour le contrôle et le mélange du bain fondu.

Tout d’abord, je caractérise un jet de streaming dans une cavité cylindrique fermée dont la longueur excède la longueur d’atténuation des ondes acoustiques. A l’aide de simulations numériques, j’obtiens des lois d’échelle décrivant l’évolution de la vitesse du jet le long de son axe, permettant ainsi d’avoir une vue d’ensemble des différents régimes d’écoulement.

Ensuite, j’étudie la stabilité de cet écoulement pour différentes tailles de cavité. L’impact du jet sur la paroi opposée à la source acoustique joue un rôle prépondérant dans la déstabilisation de l’écoulement. Outre son effet stabilisant, confiner l’écoulement affecte l’instabilité primaire qui peut être oscillatoire ou non-oscillatoire, sous-critique ou supercritique. Le changement de topologie de la perturbation instable s’explique par l’étude de ses points critiques.

Enfin, j’étudie un écoulement de streaming tri-dimensionnel en vue d’effectuer du mélange. Ce travail expérimental est réalisé dans une cavité cubique remplie d’eau. L’écoulement est forcé par un champ hélicoïdal résultant de plusieurs réflexions d’un seul faisceau sur les parois de la cavité. Avec des mesures optiques de pointe, j’identifie les structures majeures de l’écoulement, et analyse l’évolution de leurs vitesses avec l’intensité du forçage. Je montre que les lois d’échelle d’un jet droit sont valables pour cet écoulement 3D, et peuvent donc être utilisées pour le dimensionner.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Clémence Augustine Royer, Bâtiment Jacqueline Ferrand, INSA-Lyon (Villeurbanne)

Mots clés

Sciences & Société

Congrès Francophone de Techniques Laser CFTL2024

18e édition du Congrès Francophone de Techniques Laser

Le Congrès Francophone de Techniques Laser (CFTL) est une manifestation scientifique qui se déroule tous les deux ans grâce au parrainage de l'Association Francophone de Vélocimétrie Laser. Son but est de réunir toutes les communautés liées à la Mécanique des Fluides (Physique, Biologie, Sciences de l’Univers, etc.) développant, adaptant ou utilisant des méthodes de mesure en présence d’écoulements fluides :

- La vélocimétrie par Imagerie de Particules (2D, 3D, résolue temporellement ou par suivi de particules, PIV, SPIV)

- La vélocimétrie par Suivi de Particules (PTV) La microscopie optique

- La vélocimétrie laser Doppler (LDV, DGV, etc.)

- Les techniques intégrales (Interférométrie, Schlieren, Ombroscopie, etc.).

- Les techniques d’émissions atomiques ou moléculaires (LIPS, fluorescence, phosphorescence, Rayleigh, Raman, etc.).

- Les techniques de granulométrie optiques, de suivi de particules solides, etc.

- L’holographie.

- La vidéo rapide.

- Le traitement et l’analyse d’images en visualisation (caméras, satellites, etc.).

- Les techniques d’IA pour l’image. Autres types de rayonnements (X, gamma, etc.). Etc.

La conférence permet de mettre en avant la mise au point de technologies ou leurs utilisations pour toutes les thématiques fondamentales ou appliquées incluant des écoulements fluides : combustion, aérodynamique, turbulence, mélange, nano/micro-fluidique, hydrodynamique, études environnementales, écoulements physiologiques et biologiques, hémodynamique, fluides complexes (non Newtonien, chargés), etc.), génie des procédés, thermique, écoulements océanographiques/atmosphériques, santé, etc.

Informations complémentaires

- mahmoud.el-hajem@insa-lyon.fr

- https://cftl2024.sciencesconf.org/

-

Amphithéâtre Émilie du Châtelet, Bibliothèque Marie Curie, INSA de Lyon.

Mots clés

Sciences & Société

Colloque PHYSMOD 2024

Colloque international (PHYSMOD 2024) organisé par le Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique (LMFA)

Cette conférence internationale PHYSMOD (International Workshop on Physical Modelling of Flow and Dispersion Phenomena) a pour thème l'écoulement et les phénomènes de dispersion dans la couche limite atmosphérique, notamment étudiés en soufflerie atmosphérique.

Les soumissions d'abstracts pour des présentations ou des posters sont les bienvenues jusqu'au mardi 7 mai 2024.

L'inscription en présentiel est possible jusqu'au 7 juin 2024, et en distanciel jusqu'à la conférence.

Informations complémentaires

- https://physmod2024.sciencesconf.org/

-

Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique - École Centrale de Lyon - 36, avenue Guy de Collongue - 69134 Écully cedex

Mots clés

Sciences & Société

Soutenance de l'Habilitation à Diriger des Recherches en sciences : Cyril MAUGER

Soutenance publique

Maître de conférences : Cyril MAUGER

Laboratoire INSA : LMFA

Composition du jury :

Rapporteurs :

- Mme PFLIEGER Rachel Chercheuse CEA HDR CEA/CNRS/UMII/ENSCM

- M. LEROY Valentin Directeur de Recherche CNRS/Université Paris Diderot

- M. NELIAS Daniel Professeur des Universités INSA Lyon

Jury :

- Mme PFLIEGER Rachel Chercheuse CEA HDR CEA/CNRS/UMII/ENSCM

- M. LEROY Valentin Directeur de Recherche CNRS/Université Paris Diderot

- M. NELIAS Daniel Professeur des Universités INSA Lyon

- M. BERA Jean-Christophe Professeur des Universités UCBL

- M. BLAISOT Jean-Bernard Professeur des Universités Université de Rouen

Informations complémentaires

-

INSA Lyon - Amphi Clémence Royer, Bâtiment Jacqueline Ferrand - Villeurbanne

Recherche

« Airxôm offre une réponse immédiate aux personnes dont la vie dépend de la qualité de l’air qu’elles respirent »

L’invention, présentée début janvier au salon des innovations électroniques de Las Vegas, le Consumer Electronics Show, a fait parler d’elle. Alors que la vague du variant Omicron déferle dans le monde entier, le masque « Airxôm » promet une protection « active » contre les risques viraux et infectieux et la pollution atmosphérique.

Trong Dai Nguyen, ingénieur INSA diplômé du département génie mécanique et docteur du laboratoire LMFA1 a rejoint la start-up lyonnaise en 2020. Cet expert en mécanique des fluides revient sur les enjeux techniques et les limites d’un tel produit.

Le masque Airxôm a fait une arrivée tonitruante lors du salon CES Las Vegas. En quoi consiste l’appareil ?

Le masque Airxôm a fait une arrivée tonitruante lors du salon CES Las Vegas. En quoi consiste l’appareil ?

C’est un dispositif portable de purification d’air, le premier masque actif du monde, qui permet de protéger les individus contre les particules fines, les composés organiques volatiles, les virus et les bactéries. Concrètement, le masque possède plusieurs niveaux de protection. D’abord, il filtre l’air entrant et sortant puis il décontamine et détruit les particules grâce à la photocatalyse. Il est composé de deux filtres : le premier neutralise les virus et les bactéries et le second détruit les particules résiduelles polluantes en émettant des rayons UVA sur un catalyseur. C’est la raison pour laquelle il est utilisé avec une batterie. Notre produit repose sur l’utilisation de plusieurs brevets techniques et a été pensé avant l’arrivée de la Covid, pour protéger les personnes avec des maladies chroniques respiratoires, des porteurs de greffes ou des personnes fragiles pour qui la question de l’air est très sensible. Nous avons bien sûr par la suite effectué des tests sur le SARS-CoV-2, et Airxôm s’est avéré très efficace.

Avec deux diplômes d’ingénieur et de docteur en génie mécanique et en mécanique des fluides à l’INSA Lyon, vous êtes le responsable technique parfait pour ce projet. Quels ont été les enjeux scientifiques derrière la conception de ce masque ?

Cela fait plusieurs années que je travaille sur la filtration et le traitement de l’air, notamment dans le cadre d’un post-doc sur la qualité de l’air dans les habitacles de véhicule automobile. J’avais donc une vision globale de l’offre des filtres techniques en photocatalyse qui ont fleuri sur le marché ces dernières années. Pour la conception du masque, j’ai surtout été occupé aux mesures dont les protocoles très rigoureux nous ont permis de construire et de tester les différentes couches filtrantes pour trouver un bon compromis entre la meilleure respirabilité, le tissage efficace et la recyclabilité des matériaux.

La Covid a mis en lumière les effets de la pollution de l’air, intérieure et extérieure, et ses effets sur la santé. Le masque Airxôm est également un bon prétexte pour sensibiliser à la question, mais sommes-nous condamnés à porter des masques filtrants pour respirer un air pur ?

La pollution de l’air est un problème systémique auquel aucun objet technique n’apportera jamais une solution miracle. Je pense que l’innovation-produit n’a pas vocation à traiter les enjeux à la racine et j’ai conscience que notre masque ne représente qu’une solution de surface face à l’immense problématique de la pollution atmosphérique. Cependant, elle offre une réponse immédiate aux personnes dont la vie dépend de la qualité de l’air qu’elles respirent, pour vivre plus longtemps. C’était d’ailleurs la volonté première de Vincent Gaston, le président de la start-up qui travaille à ce projet depuis le décès de son fils atteint d’une mucoviscidose. Si Airxôm avait été conçu avant, Mathieu aurait pu bénéficier d’une « béquille » pour avancer dans le quotidien avec plus de sécurité. C’est pour cela que cette innovation a du sens pour moi, même si elle ne fera pas directement reculer les dangers de la pollution atmosphérique qui pèsent sur les individus. Il faut garder en mémoire que la technique ne peut pas se substituer aux transformations de fond nécessaires pour faire réduire les tensions qui pèsent sur la santé humaine et la biodiversité.

▪️ Pollution atmosphérique : mesurer les risques grâce à la modélisation cartographique

▪️ Alliance Atmo/INSA Lyon : pour une recherche qui a le vent en poupe

[1] Laboratoire Mécanique des Fluides et d’Acoustique (CNRS/Lyon 1/ECL/INSA Lyon)

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 3 - 9 février 2022

Recherche

Alliance Atmo/INSA Lyon : pour une recherche qui a le vent en poupe

Chaque jour, un adulte respire près de 15 000 litres d’air. Pur, l’air ? Rien n’est moins sûr.

À l’heure où la santé des populations est mise à mal par un virus d’ampleur mondiale, l’INSA Lyon officialise son alliance avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, pour travailler à l’amélioration du premier élément nécessaire à la vie : l’air.

Rencontre avec Nicolas Rivière, adjoint en charge de l’enjeu de recherche « Environnement : Milieux Naturels Industriels et Urbains » à l‘INSA Lyon et porteur de la chaire de recherche nouvellement créée, accompagné de Claire Chappaz, adjointe pour l’innovation et le développement chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

La qualité de l’air : un enjeu de santé public majeur

« Pic de pollution, pensez aux transports en commun ». Un message d’alerte pour prévenir d’un épisode de pollution qui s’affiche sur les panneaux lumineux des grandes villes, désormais avec une certaine habitude. Malheureusement, ces « pics » ne sont que la partie visible d’une pollution quotidienne dont les principales sources sont identifiées : les activités de transport routier, industrie, chauffage résidentiel et agriculture libèrent plus de cinquante gaz et particules nuisibles et modifient la composition de l’air, quotidiennement.

De toute évidence néfaste pour l’environnement et la biodiversité, la pollution de l’air l’est d’autant plus pour la santé des populations. Chaque jour, les « AASQA », les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air, sont chargées d’étudier très précisément la composition de l’air et évaluent l’exposition des citoyens aux différentes composantes de l’atmosphère. « L’Agence nationale de santé publique a estimé en 2016 l’impact sanitaire de la pollution de l’air à 48 000 décès prématurés, soit 9% de la mortalité en France. Face à ce constat, il est urgent d’apporter des informations locales encore plus précises et contextualisées, tant pour permettre aux citoyens de connaître la composition de l’air qu’ils respirent, que pour aider les décideurs à protéger notre santé et notre environnement », introduit Claire Chappaz, adjointe unité innovation et développement chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

De toute évidence néfaste pour l’environnement et la biodiversité, la pollution de l’air l’est d’autant plus pour la santé des populations. Chaque jour, les « AASQA », les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air, sont chargées d’étudier très précisément la composition de l’air et évaluent l’exposition des citoyens aux différentes composantes de l’atmosphère. « L’Agence nationale de santé publique a estimé en 2016 l’impact sanitaire de la pollution de l’air à 48 000 décès prématurés, soit 9% de la mortalité en France. Face à ce constat, il est urgent d’apporter des informations locales encore plus précises et contextualisées, tant pour permettre aux citoyens de connaître la composition de l’air qu’ils respirent, que pour aider les décideurs à protéger notre santé et notre environnement », introduit Claire Chappaz, adjointe unité innovation et développement chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

Unir ses forces pour la recherche sur l’air

Dans ce contexte, Atmo et l’INSA Lyon travailleront main dans la main dans le cadre d’une chaire de recherche et d’enseignement, avec l’ambition de lever les verrous scientifiques qui persistent en matière de surveillance de la qualité de l’air. « Le cadre donné par cette alliance nous permettra de concentrer nos recherches sur deux thématiques : d’abord sur la fiabilité des données relevées par les dispositifs de mesure innovants que sont les micro-capteurs, et puis nous concentrerons nos efforts sur la modélisation et la représentation de la qualité de l’air », explique Nicolas Rivière, porteur de la chaire à l’INSA Lyon. « Trois de nos laboratoires de recherche ont été sollicités pour s’impliquer dans les travaux. Le LIRIS1, pour son expertise sur le traitement de données et des apprentissages statistiques. Le Citi2, sur l’aspect de l’internet des objets et des capteurs embarqués. Et le LMFA3, pour son regard sur la simulation des écoulements et de la pollution », ajoute Nicolas.

Innovante, la chaire souhaite faire travailler ensemble des experts de domaines variés, de l’informatique à l’électronique, en passant par les mathématiques ou la modélisation numérique. « Avant le lancement officiel de cette chaire, des partenariats existaient déjà entre Atmo et certains de nos laboratoires. En réalité, une dizaine de laboratoires de l’INSA menait déjà des recherches en lien avec la qualité de l’air, extérieur comme intérieur », intime l’enseignant-chercheur.

Une alliance pour la mobilisation et la sensibilisation citoyenne

Une alliance pour la mobilisation et la sensibilisation citoyenne

S’il est largement accepté que la pollution atmosphérique impacte négativement la santé, aujourd’hui plus que jamais, les citoyens sont inquiets sur la qualité de l’air qu’ils respirent. Mais cette préoccupation n’a pas toujours été si forte. Pour Nicolas Rivière, une explication existe. « L'air que nous respirons et sa qualité ont un impact direct sur nos santés, au même titre que la nourriture que nous mangeons ou l'eau que nous buvons. Pourtant, respirer ne demande pas de réflexion, à la différence de faire ses courses. Cela met souvent les préoccupations liées à la qualité de l'air sur un plan différent, même pour des citoyens très engagés en matière d'environnement, comme le sont de plus en plus nos élèves-ingénieurs. Faire connaître les pratiques et faire prendre conscience des expositions est important », explique-t-il.

L’ambition seconde des porteurs de l’alliance est d’associer les avancées des recherches à des actions de mobilisation et de sensibilisation qui pourraient prendre la forme d’ateliers de conception de capteurs, de création de supports de visualisation en temps réel et de contrats doctoraux… Le programme « air et engagement sociétal » co-conçu par Atmo et l’INSA Lyon à destination de tous les membres des parties prenantes, permettra de démultiplier la portée des recherches. « La participation citoyenne est quelque chose que nous mettons en avant depuis de nombreuses années car cela constitue un puissant levier de mobilisation et d’incitation à l’action. Le bénéfice pour la santé des populations et l’impact sur l’environnement se trouvera par une multitude d’actions, collectives ou individuelles. Et pour cela, il est impératif de faire connaître les leviers d'amélioration de la qualité de l’air », conclut Claire Chappaz.

Le jeudi 19 novembre 2020, Frédéric Fotiadu, directeur de l’INSA Lyon et Éric Fournier, président d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ont officialisé leur partenariat pluri-acteurs dans le cadre d’une Alliance reposant sur l’engagement d’expertises scientifiques et la mobilisation des élèves-ingénieurs au service d’un enjeu sociétal.

Le jeudi 19 novembre 2020, Frédéric Fotiadu, directeur de l’INSA Lyon et Éric Fournier, président d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ont officialisé leur partenariat pluri-acteurs dans le cadre d’une Alliance reposant sur l’engagement d’expertises scientifiques et la mobilisation des élèves-ingénieurs au service d’un enjeu sociétal. Associé à un mécénat conjointement porté par la Fondation INSA Lyon et le fonds de dotation pour l’air d’Auvergne-Rhône-Alpes ConvAIRgence, cette alliance contribue à engager la communauté INSA sur la transition écologique et à développer une science soutenue par les entreprises au bénéfice d’enjeux sociétaux. « Des ambitions précisément au cœur de la nouvelle stratégie de notre établissement », souligne le directeur de l’INSA Lyon.

Associé à un mécénat conjointement porté par la Fondation INSA Lyon et le fonds de dotation pour l’air d’Auvergne-Rhône-Alpes ConvAIRgence, cette alliance contribue à engager la communauté INSA sur la transition écologique et à développer une science soutenue par les entreprises au bénéfice d’enjeux sociétaux. « Des ambitions précisément au cœur de la nouvelle stratégie de notre établissement », souligne le directeur de l’INSA Lyon.  La Fondation INSA Lyon et ConvAIRgence offrent aux entreprises et acteurs socio-économiques l’opportunité d’accompagner l’INSA Lyon et Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour relever ensemble les défis scientifiques indispensables à une amélioration durable de la qualité de l’air de notre région, « à la croisée des mondes académiques, économiques et l’intérêt général », précise Alexis Méténier, Directeur de la Fondation INSA Lyon.

La Fondation INSA Lyon et ConvAIRgence offrent aux entreprises et acteurs socio-économiques l’opportunité d’accompagner l’INSA Lyon et Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour relever ensemble les défis scientifiques indispensables à une amélioration durable de la qualité de l’air de notre région, « à la croisée des mondes académiques, économiques et l’intérêt général », précise Alexis Méténier, Directeur de la Fondation INSA Lyon.Plus d’informations : www.fondation.insa-lyon.fr

- En savoir plus, lire le communiqué de presse : Alliance ATMO_INSA Lyon : l’air, notre bien commun : un enjeu de santé & d’innovation, une mobilisation citoyenne !

1Laboratoire d’informatique en images et systèmes d’information (INSA Lyon, Lyon 1, Lyon 2, ECL, CNRS)

2Centre d’innovation en télécommunications et intégration de service (INSA Lyon, INRIA)

3Laboratoire de mécanique des fluides et d’acoustique (ECL, INSA Lyon, Lyon 1, CNRS)

Recherche

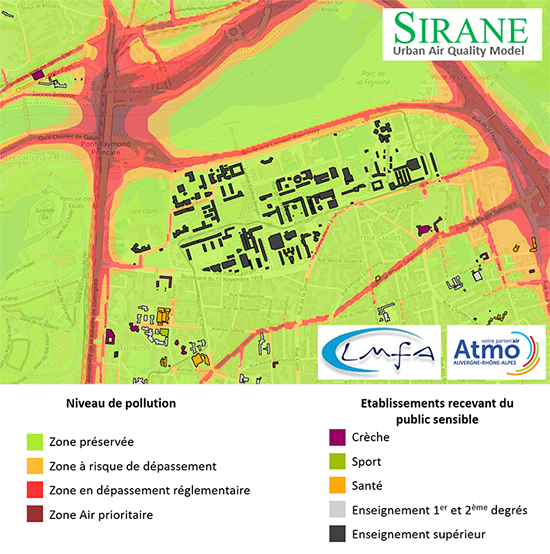

Pollution atmosphérique : mesurer les risques grâce à la modélisation cartographique

Greenpeace a récemment publié une carte interactive dénonçant les niveaux de pollution atmosphérique aux abords des écoles lyonnaises. Pour mener son étude, l’ONG a croisé deux cartes : une première réalisée en 2017 par l’observatoire Atmo Auvergne Rhône-Alpes et une deuxième cartographie des établissements accueillant des enfants. Matérialisés en quatre catégories, du vert au rouge, la nouvelle carte affiche les niveaux d’exposition au dioxyde d’azote présents dans l’air.

Le logiciel à l’origine de la modélisation de ces données est SIRANE, créé par Lionel Soulhac, professeur au Département Génie Mécanique de l’INSA Lyon et Directeur adjoint du Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique, le LMFA1. Il explique l’importance de la modélisation de la pollution atmosphérique pour répondre aux enjeux d’environnement et de santé.

En ville, des panneaux lumineux renseignent sur la qualité de l'air en temps réel. Variant de 1 à 10 et du vert au rouge, les « indices Atmo » sont le résultat de mesures en stations et de logiciels de simulation comme l’explique Lionel Soulhac.

« La pollution atmosphérique, qu’elle soit chronique ou accidentelle, est très diffuse et difficile à mesurer. Au LMFA, on l’étudie de façon expérimentale, grâce à des maquettes à échelle réduite et grâce à la modélisation numérique avec le logiciel SIRANE par exemple. »

Lionel étudie les risques de la pollution atmosphérique depuis quelques années. Pour créer une cartographie de la qualité de l’air, le logiciel combine plusieurs grandes familles de données comme la géographie du site, les producteurs de polluants comme les industries et d’autres facteurs de propagation et de dilution comme la météorologie.

« SIRANE travaille en croisant les données pouvant influencer la qualité de l’air : le trafic routier, les centrales de chauffage, le relief, les bâtiments, le vent qui vient du nord ou d’ailleurs… Et nous croisons ces données avec les mesures réelles de la pollution pour obtenir une modélisation en 2D ou 3D. »

En collaboration avec deux enseignants-chercheurs du Centre d’Innovation en Télécommunications et Intégration de services (CITI), Hervé Rivano, Walid Bechkit et Lionel Soulhac travaillent au développement de micro-capteurs de mesure de l’air.

« Aujourd’hui, les outils de mesure de la qualité de l’air coûtent très cher à fabriquer et à exploiter. Les micro-capteurs sont une solution économique et pratique. Bientôt, nous pourrions avoir ces capteurs jusque dans nos téléphones, permettant d’alimenter les vecteurs de communication auprès du grand public, comme les applications mobiles2 ou les girafes en ville. Les mesures de la qualité de l’air seraient plus représentatives de la réalité. »

Les cartographies numériques ne sont pas seulement utiles à des fins informationnelles. Elles sont de véritables outils d’aide à la décision.

« Les cartes nous permettent de simuler des scénarios en prévision du comportement de la pollution atmosphérique dans 10 ou 20 ans. Les institutions publiques, les organismes spécialisés en sécurité de l’air et les entreprises utilisent ces outils de modélisation pour mettre en place des actions correctrices. »

Plusieurs projets en santé et sécurité sont en cours, par exemple en relation avec le Centre Léon Bérard pour étudier les corrélations entre épidémies, maladies et pollution atmosphérique.

« Il s’agit d’aider les spécialistes de la santé et de la sécurité à apprivoiser une menace qui peut être invisible à l’œil nu. Nous travaillons également avec des sapeurs-pompiers à l’élaboration de lunettes de simulation capables d’avertir des risques toxiques ou radiologiques grâce à la réalité augmentée. »

1 INSA/Lyon 1/ École Centrale de Lyon/CNRS

2 L’application « Airtogo » de l’observatoire Atmo Auvergne Rhône Alpes utilise également le logiciel SIRANE