Formation

« Je dois beaucoup à ceux qui m’entourent et dont j’ai croisé la route »

Quelques mèches blondes décolorées trahissant de longs jours de traversées en mer et un sens du contact sans commune mesure : Achille Nebout, 34 ans, est un skipper-ingénieur qui a le vent en poupe. La voile l’aura mené jusqu’aux bancs de l’INSA Lyon, au sein de la section sportive de haut niveau dont il sortira diplômé en 2016. Portrait d’un navigateur ingénieux, résilient et pour qui le sens du collectif représente quelque chose de précieux.

Entre persévérance et défis

Comme une ironie du sort, c’est une maladie de croissance touchant son talon qui pousse Achille Nebout vers la voile. Depuis l’Hérault, sa région de naissance, il découvre la navigation à travers l’expérience d’un skipper et ami de la famille. Kito de Pavant l’initie à ce sport qui n’est pas des plus connu en mer Méditerranée. Et Achille tombe dedans, petit : ce sport complet et physique réjouit le jeune montpelliérain qui trouve grisant de se retrouver seul sur les quelques mètres carrés d’un Optimist. De fil en aiguille, il pousse la porte de l’INSA Lyon. Il passera son diplôme d’ingénieur en 8 ans, en intégrant la section sportive de haut niveau. « Les premières années étaient si intenses et représentaient un gros changement par rapport au lycée, mais j’en garde des souvenirs très heureux. Dès la deuxième année, j’enchaînais les allers-retours entre Lyon et Marseille pour me rendre au Pôle France que j’avais tout juste intégré. À ce moment-là, je passais aux choses sérieuses : on visait l’olympisme », se remémore Achille Nebout. Dans une organisation logistique éprouvante, menant l’élève-ingénieur aux quatre coins de l’Europe, le ton est donné. Si la vie est faite de défis, Achille Nebout les relèvera tous, avec persévérance et humilité. « La voile implique des déplacements de longue durée, ce qui nécessitait un aménagement supplémentaire dans mon emploi du temps déjà aménagé par rapport aux parcours classiques. Je dois beaucoup à mes potes dans toutes mes années d’études, pour tenir le coup et ne pas être à la ramasse sur les cours ! Et heureusement, car en SHN, malgré les aménagements, il n’y a pas de traitement de faveur. On ne nous fait pas de cadeau et le niveau est aussi élevé que pour les autres élèves. »

De la rudesse du monde sportif

Fils d’architectes, Achille file tout droit au département génie civil et urbanisme1. Un domaine dans lequel il a baigné « depuis tout petit, mais dont il ressent l’envie d’explorer pour ouvrir le champ de ses compétences ». En parallèle de son entrée en département, le projet olympique se précise. Recruté par Nicolas Charbonnier, médaillé olympique en 2008, ils sont en lice pour représenter la France aux Jeux Olympiques de Rio de 2016. « En voile olympique, la compétition est très rude : un seul bateau peut être qualifié pour représenter la France ». Par un concours de circonstances et malgré une seconde place décrochée en phase de qualifications, le projet s’arrête net. Le jeune voileux, encore étudiant, commence à saisir les difficultés du milieu ; une période de grands questionnements, durant laquelle il s’amarre à ses études. « J’ai réalisé à quel point c’était dur et j’avais la tête dans le guidon. J’ai soufflé un peu et j’ai mis la priorité sur la fin de mes études. Il fallait finir ce que j’avais commencé et d’ailleurs à cette époque, rien n’était écrit pour que je fasse de la voile mon métier. »

À peine diplômé en 2016, l’ingénieur fait de nouveau face à un choix. « Dois-je commencer à travailler en tant qu’ingénieur ou dois-je tenter l’expérience en tant que navigateur et sportif de haut-niveau ? ». La décision est vite prise pour celui qui commence à être rétribué pour naviguer. « Je venais de créer ma micro-entreprise pour être rémunéré en tant qu’équipier et le tour de France à la voile permettait de gagner sa vie sur une saison complète. En voile, les projets sont très précaires. Tout peut s’arrêter du jour au lendemain, il faut savoir s’adapter en permanence ». Et la fin de la saison ne fera pas exception : en 2018, un projet prend fin prématurément et la remise en question refait surface. Alors il se laisse inspirer par des skippers qu’il admire parmi lesquels, un ancien camarade d’école avec qui il partage quelques points communs. Achille Nebout entre dans les pas de François Gabart : « l’INSA Lyon, la voile… et la course au large ! ».

Dans la course des (très) grands : prendre le large

Après l’école de l’olympisme, il est l’heure pour le skipper de s’attaquer à une course mythique : la Solitaire du Figaro Paprec. Alors sans sponsor, Achille Nebout s’en va, auprès de sa banque, défendre son projet. « C’était l’année où le circuit Figaro changeait de bateau. Les compteurs étaient plus ou moins remis à zéro, même pour tous les ténors de la course. Alors j’ai investi dans un Figaro 3 et je me suis mis à faire de la recherche de sponsors. C’est une chose de naviguer et une autre que de créer une dynamique autour de soi ! Et puis j’ai été contacté par un grand Figariste, Xavier Macaire, avec qui j’ai mis au point le bateau et qui m’a beaucoup appris », ajoute Achille. Pour sa première Solo Maître Coq, Achille Nebout gagne la première manche, juste devant Armel Le Cléac’h. La machine est lancée. « Imaginez : gagner une première manche en tant que bizuth, alors que je passais ma première nuit en mer seulement deux mois auparavant et en prime, devant un marin qui m’a toujours fait rêver ! »

Après une 7e place pour la transat Jacques Vabre aux côtés de son mentor Kito de Pavant, l’année 2019 est une année de toutes les premières pour l’ingénieur voileux. « Je crois que je commence à marquer les esprits à ce moment-là. Je suis un outsider et j’ai la niaque. »

Podium en Figaro (Crédits : Alexis Courcoux)

Virtual Regatta : des salles informatiques de l’INSA Lyon au sponsor coup de cœur

Si Achille Nebout compte sur une détermination sans faille, l’homme qui célèbre les joies autant que les difficultés voit sa saison réduite comme beaucoup, à cause de la crise sanitaire. Poussé par son entourage, il renoue avec un vieil amour de ses années d’études ; le jeu Virtual Regatta, réplique digitale de la course du Vendée Globe. « Le jeu a explosé pendant le confinement et je le connaissais bien pour y avoir joué de nombreuses heures dans les salles informatiques de l’INSA, quand le réseau Wi-Fi faisait des siennes… Sauf que cette fois, j’étais identifié parmi les skippers pro ! » Une participation qui n’est pas passée inaperçue pour Claude Robin, président-fondateur d’Amarris qui lui propose de sponsoriser son bateau, numériquement. « C’était inouï et ça avait fait l’objet de nombreux articles de presse, car nous avons continué l’aventure dans la vraie vie, une fois la crise sanitaire passée. C’est d’ailleurs grâce à cette rencontre, couplée à mon autre sponsor, Primeo Energie, que je commence à faire des courses beaucoup plus confortablement et pour lesquelles j’obtiens de bons résultats. »

Par ailleurs, il fait interagir son projet de course au large avec le monde artistique, à travers diverses collaborations ; une façon de soutenir des personnalités dont il affectionne les créations et de nourrir leurs métiers respectifs. Franck Noto, street artist, intervient ainsi sur le design de son Figaro en 2021. « J’ai aussi rencontré le musicien Simon Henner, Franch79, avec qui j’ai collaboré sur plusieurs projets, dont un documentaire. Pour la petite anecdote, la première fois que j’ai vu Simon, c’était sur la scène de 24 heures de l’INSA, alors qu’il jouait avec son premier groupe ! Une dizaine d’années plus tard, on travaille ensemble », s’amuse le skipper.

Le bateau d’Achille Nebout designé par l’artiste de rue Franck Noto (Crédits : Robin Christol)

En 2022, Achille Nebout décroche la 3e place sur la Solitaire du Figaro. « Un grand moment de ma carrière, qui fait beaucoup de bien et concrétise énormément de travail avec les sponsors et tous les membres de mon équipe. »

Seul face aux éléments…

Premiers podiums : Achille Nebout est désormais dans la cour des grands. Il se professionnalise et son nom commence à être reconnu. Mais son plus grand défi d’alors, se trouve sur le bateau : entre lui et lui-même. « Dans ce sport, on est en prise avec des éléments qui ne dépendent pas de nous. Le vent est insaisissable et peut vous faire vivre des situations injustes et générer une frustration immense qu’il faut savoir gérer pour rester performant. On se met dans des états assez compliqués, avec peu de sommeil et pour certaines courses, on est coupé du monde. Tout se passe dans la tête et seul face aux éléments, on se rend compte que notre cerveau et notre corps peuvent faire des choses insoupçonnées. La préparation mentale est indispensable, en parallèle de la préparation physique et technique, car même si l’instinct de survie est vraiment très fort, il faut savoir développer ses bons réflexes ». Depuis cette année, Achille Nebout est devenu papa. Une nouvelle étape qui jouera dans sa navigation. « La perspective de tout ça a changé depuis que ma fille est arrivée. Je ne naviguerai plus de la même façon. »

… mais le sens du collectif comme boussole

Désormais sur un monocoque de la Class 40, c’est sur des courses transatlantiques que le navigateur évolue depuis ; avec plusieurs victoires et podiums en double et équipage à son actif. « La prochaine Route du Rhum sera en solitaire ! », annonce-t-il. Mais ne nous y trompons pas : une course en solitaire est toujours accompagnée. Achille Nebout n’a de cesse de souligner le rôle de son entourage et de son équipe dans ses différents succès. « Tous les marins le disent. Ce dont je suis le plus fier, ce sont les gens qui sont parfois dans l’ombre et à qui l’on doit 90 % de nos performances. J’ai beau être ingénieur, une casquette très pratique quand il s’agit de routage météo, de structure ou d’électronique, de conception ou d’amélioration de nos bateaux, mais la fidélité et le sens de l’humain sont des valeurs indispensables à tout bon skipper. Je dois beaucoup à ceux qui m’entourent et ceux dont j’ai croisé la route. »

[1] Aujourd’hui, le département génie civil et urbanisme s’appelle « génie urbain ».

Formation

Empreinte carbone : un calculateur pour sensibiliser les supporters olympiques

Alors que Paris accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Laetitia Guérout, élève-ingénieure au département biotechnologies et bioinformatique, et stagiaire chez WeCount, a contribué au développement d'un calculateur d'empreinte carbone destiné aux supporters. Cet outil pédagogique permet de mesurer les émissions de CO2 liées aux transports, à l'alimentation et à l'hébergement pour se rendre aux Jeux. L'objectif ? Profiter du tremplin exceptionnel que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour éduquer un maximum de spectateurs au sujet de la lutte contre le changement climatique et déclencher l’envie d’agir. « L’objectif n’étant pas de culpabiliser les spectateurs, mais bel et bien de pouvoir leur apporter des connaissances et des clés d’action », explique l’étudiante.

Simulateur d’empreinte carbone individuelle : comment sont-ils élaborés ?

Outil de sensibilisation idéal du grand public, le simulateur d’empreinte carbone permet de prendre conscience des usages individuels qui contribuent le plus au changement climatique, et de découvrir les actions qui auraient le plus d'impact pour réduire son bilan carbone. La prise en main se veut facile, rapide et ludique. « C’est un questionnaire qui permet de calculer en quelques minutes les émissions associées à différents postes comme le transport, l’alimentation, ou encore l’hébergement », introduit Laetitia Guérout. Basé sur des facteurs d’émissions provenant d’une base de données de l’ADEME, le calculateur estime ainsi un équivalent en kg ou tonnes de CO2 émis. « Le CO2 n’est bien sûr pas le seul gaz à effet de serre émis par les activités humaines, cependant, ramener le calcul à un équivalent en tonnes de CO2 pose un chiffre sur le concept parfois flou que sont les émissions de gaz à effet de serre. Cela le rend plus concret dans l’esprit des gens. Grâce à ces facteurs d’émission et aux réponses de l’utilisateur à un panel de questions simples, le simulateur affiche un impact chiffré. Et surtout, à l’issue du questionnaire, l’utilisateur dispose de pistes d’actions lui permettant d’agir sur son empreinte carbone et de la réduire. S’il souhaite aller plus loin, des ressources sont également mises à sa disposition pour en apprendre davantage sur le sujet. C’est un outil de sensibilisation et de mise en action assez puissant », poursuit l’étudiante de l’INSA Lyon en stage chez WeCount.

Outil de sensibilisation idéal du grand public, le simulateur d’empreinte carbone permet de prendre conscience des usages individuels qui contribuent le plus au changement climatique, et de découvrir les actions qui auraient le plus d'impact pour réduire son bilan carbone. La prise en main se veut facile, rapide et ludique. « C’est un questionnaire qui permet de calculer en quelques minutes les émissions associées à différents postes comme le transport, l’alimentation, ou encore l’hébergement », introduit Laetitia Guérout. Basé sur des facteurs d’émissions provenant d’une base de données de l’ADEME, le calculateur estime ainsi un équivalent en kg ou tonnes de CO2 émis. « Le CO2 n’est bien sûr pas le seul gaz à effet de serre émis par les activités humaines, cependant, ramener le calcul à un équivalent en tonnes de CO2 pose un chiffre sur le concept parfois flou que sont les émissions de gaz à effet de serre. Cela le rend plus concret dans l’esprit des gens. Grâce à ces facteurs d’émission et aux réponses de l’utilisateur à un panel de questions simples, le simulateur affiche un impact chiffré. Et surtout, à l’issue du questionnaire, l’utilisateur dispose de pistes d’actions lui permettant d’agir sur son empreinte carbone et de la réduire. S’il souhaite aller plus loin, des ressources sont également mises à sa disposition pour en apprendre davantage sur le sujet. C’est un outil de sensibilisation et de mise en action assez puissant », poursuit l’étudiante de l’INSA Lyon en stage chez WeCount.

Le cas des JO 2024 : le poste des transports

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Laetitia Guérout a participé à l’élaboration de celui-ci d’une plateforme dédiée à l’évènement mondial. « Un calculateur d’empreinte carbone qui cible un évènement particulier ne considère pas exactement les mêmes postes d’émission qu’un calculateur d’empreinte carbone lié aux activités quotidiennes, même si certains postent se retrouvent presque systématiquement comme le transport ou l’alimentation. »

En premier lieu, le développement de l’outil a donc nécessité un important travail de définition du périmètre de calcul. « Il faut réussir à ne pas oublier de poste d’émission important, tout en n’alourdissant pas trop le questionnaire pour qu’il reste rapide et simple à remplir. L’idée est donc de cibler les émissions les plus pertinentes, à la fois en termes d’impact, mais également en termes de sensibilisation du public visé. »

À travers un panel de questions simples, le supporter peut accéder à une estimation de l’empreinte

carbone que représente sa participation aux Jeux Olympiques. (Mon Empreinte Supporter/WeCount)

Selon Carbone 4, la venue des spectateurs étrangers dans le pays hôte représente 75 % des émissions du transport, loin devant la construction des infrastructures, l’énergie, ou encore le numérique. « Le transport constitue un poste absolument essentiel dans le calcul de l’impact environnemental des JO. C’est un poste connu qui représente la majeure partie des émissions des grandes manifestations sportives internationales. À titre d’exemple, un spectateur des Jeux qui vient de San-Francisco émet 2,5 tonnes de CO2e, ce qui représente un quart des émissions moyennes annuelles d’un Français », poursuit l’élève-ingénieure en biotechnologies et bioinformatique. À cela, s’ajoutent l’alimentation consommée sur place, l’hébergement et les émissions liées à la construction des infrastructures et au déplacement des sportifs. « Ce dernier poste ne découle pas directement des choix des spectateurs, mais est bel et bien lié à leur présence ! »

Calculateur carbone : un outil de sensibilisation efficace

Sur les objectifs de l’outil, l’étudiante insiste : l’objectif n’est pas de culpabiliser les spectateurs, mais bel et bien de pouvoir leur apporter connaissances et clés pour agir. « Je pense que la compréhension des enjeux environnementaux et la connaissance de ce sujet, et notamment des ordres de grandeur concernant l’impact de chacun sur le climat, sont effectivement des prérequis absolument essentiels au passage à l’action. C’est un sujet qui cristallise parfois beaucoup de tensions et de ressentiments, mais je crois que cela provient très souvent d’un manque de connaissances. Interdire du jour au lendemain de prendre l’avion, manger de la viande rouge ou prendre sa voiture pour faire 5 km, et ce, sans jamais donner l’opportunité de comprendre ce qui motive cette interdiction, serait injuste et liberticide. En revanche, si l’on donne accès aux ressources nécessaires pour quantifier l’impact de ses actions quotidiennes et trouver des pistes d’actions concrètes permettant de diminuer cet impact, alors je crois qu’il devient plus facile d’accepter ce changement, et même, d’en devenir acteur. Je suis persuadée que rien n’est plus puissant que l’envie d’agir provenant des citoyens eux-mêmes. » Alors, y aller ou ne pas y aller ? Pour Laetitia Guérout, la réponse est rarement aussi polarisée qu’un simple ‘oui’ ou ‘non’. « L’idée n’est pas forcément de dire aux spectateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : n’y allez pas. Il s’agit plutôt de leur dire ‘Vous y êtes allés, et votre impact a été de tant de tonnes de CO2e. Qu’êtes-vous prêt à faire pour qu’il diminue à l’avenir ?’. »

Un stage qui fait sens pour l’élève-ingénieure

Étudiante en 4ᵉ année du parcours bio-informatique et modélisation (BIM) au sein du département de biotechnologies et bioinformatique, Laetitia a saisi l’opportunité quand s’est présentée à elle la possibilité de faire son stage au sein de l’entreprise de conseil en environnement, WeCount. « Ces dernières années, l’écologie est devenue quelque chose de central dans ma vie. Je voulais poursuivre mon engagement au-delà de la sphère personnelle et bénévole, mais également donner du sens à mes études, en mettant les compétences acquises à l’INSA au service d’une cause qui me tient à cœur. En formant les entreprises sur le sujet, à travers des bilans carbone et avec l’aide des consultants, nous participons à la mise en œuvre d’actions concrètes. Cela me permet ainsi d’agir à une échelle à laquelle je n’avais pas pu agir auparavant, directement auprès des entreprises. »

Formation

L’histoire olympique de la section sport de haut niveau

En septembre 1981, l'INSA Lyon s'était vu confier une expérience inédite dans l’Enseignement Supérieur : organiser une formation permettant à l’élève-ingénieur et sportif de haut niveau de mener à bien un double projet sportif et académique. Sous la tutelle conjointe des ministères de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse et des Sports, la « section sport-études », aujourd’hui « section sport de haut niveau », naissait il y a 43 ans. Depuis, elle n’a eu de cesse de fournir régulièrement des athlètes aux délégations olympiques françaises. De l’origine du projet aux élèves médaillés : voyage au cœur de l’histoire de la section sport de haut niveau de l’INSA Lyon.

Aux origines

Si les sections pour sportifs de haut niveau existaient bel et bien dans le secondaire dès 1974, aucun équivalent n’avait été alors mis en place dans le Supérieur. Les sportifs de haut niveau sortant du secondaire rejoignaient à cette époque le CREPS1 pour devenir professeurs d’éducation physique et sportive. L’initiative de combler ce vide énorme dans le paysage français revient à Robert Vanel, alors directeur du service des sports de l’INSA Lyon avec l’appui des enseignants d’EPS, dont Marcel Mendez. « Raymond Hamelin2, qui avait aussi mené une réflexion sur le sujet, avait fait voyager l’idée d’une section sportive auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, à Paris », expliquait Robert Vanel, l’artisan de la première section sport-études de l’ESR et qui deviendra par la suite le premier directeur de la section sport-études de l’INSA Lyon. Après quelques négociations, le directeur de l’école d’ingénieur lyonnaise d’alors, Raymond Hamelin, réussissait à obtenir des postes avec l’intervention conjointe de Charles Hernu, alors ministre et maire de Villeurbanne : la section sport-études ouvrirait à la rentrée 1981.

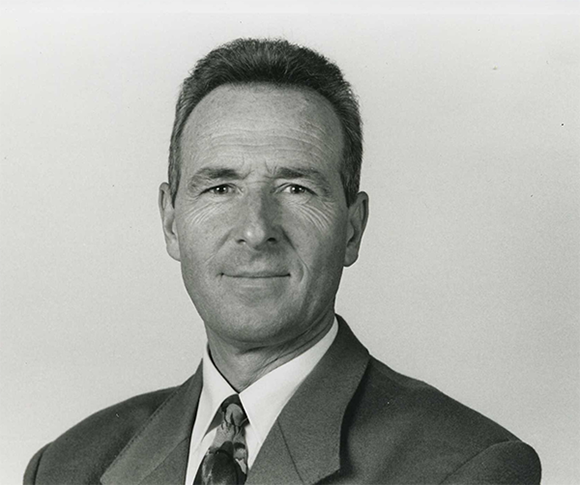

Robert Vanel3, l’un des artisans de la première section sport-études

au sein de l’enseignement supérieur (Archives INSA Lyon).

Une école prédisposée au sport

L’origine de la section sport de haut niveau s’appuie sur une tradition chère à l’INSA : la pratique sportive qui participe à la formation de l’ingénieur, « en le préparant à l’évaluation de l’effort et du risque4 » ; une disposition certaine qui pouvait préjuger de la réussite du projet, inédit pour l’époque. Le « Professeur coordonnateur d’EPS » écrivait à ce sujet dans une circulaire de présentation5 de la section. « Plusieurs facteurs concourent à faire de l’INSA, l’un des établissements français le plus apte à la réussite de l’expérience : un effectif de 3 000 élèves, dont une grande majorité vit en régime d’internat ; des infrastructures sportives très développées sur le territoire même de l’école ; des cours d’EPS obligatoires à raison de deux heures par semaine avec notation intégrée dans le bilan général de tous les élèves-ingénieurs ; et des résultats sportifs brillants6 de l’association sportive qui font de l’INSA le leader français de la pratique sportive universitaire. »

Pendant les deux premières années, la section a ainsi offert quatre spécialités : athlétisme, basket-ball, cyclisme et volley-ball. Avec l'aide de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et du mouvement sportif local, elle s'ouvrira rapidement à d'autres disciplines individuelles.

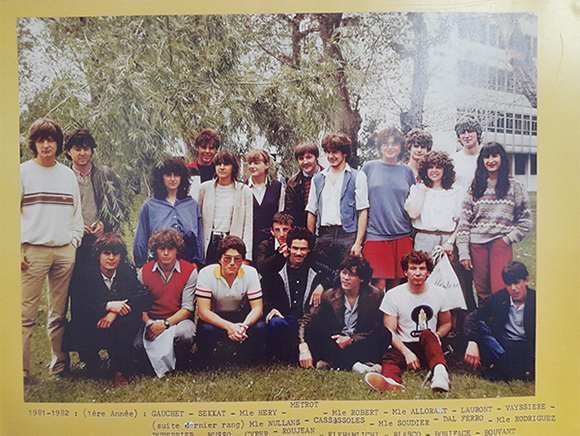

Première promotion de la section sport-études en 1981

(archives Centre des sports de l’INSA Lyon).

Un succès quasiment immédiat

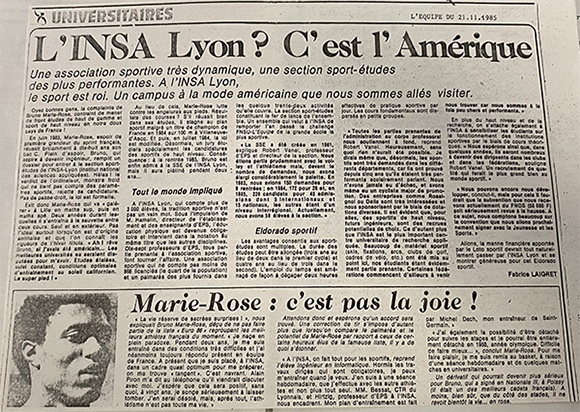

Comptant sur un encadrement sportif solide, une salle de musculation sur le campus, un suivi médical et une restauration spécifique, la structure « suffisamment élaborée pour offrir aux futurs candidats toutes les garanties de réussite, conjointe, scolaire et sportive », fait mouche. « L’INSA Lyon ? C’est l’Amérique ! », titrait l’Équipe dans un article publié le 21 novembre 1985. Modalités d’admission, aménagement de la scolarité et jeunes champions : le journal d’information sportive ne tarit pas d’éloges sur la section sport-études. Et Robert Vanel, alors interviewé, d’ajouter : « nos sportifs sont très demandés dans les différents départements, car ils ont prouvé depuis cinq ans qu’ils étaient très performants, scolairement parlant. Nous n’avons jamais eu d’échec et nous avons même eu un cycliste major de promotion. »

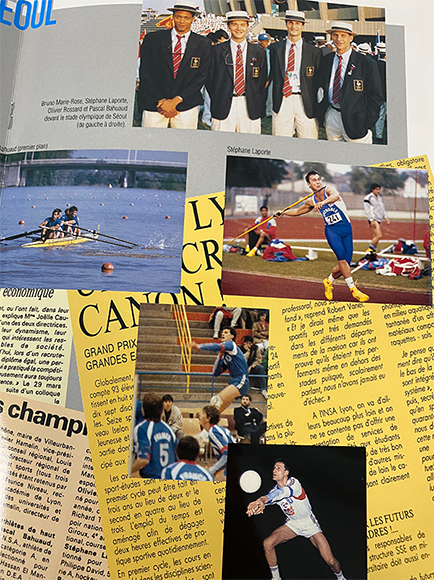

Sur la même coupure de presse, le portrait d’un élève-ingénieur, ayant commencé l’écriture de son histoire avec les Jeux Olympiques7 sur les bancs de l’INSA : Bruno Marie-Rose, recordman du monde du 200 mètres en salle en 1987 et qui décrochera son diplôme d’ingénieur l’année suivante. Il fera partie des cinq élèves-ingénieurs insaliens sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Séoul en 1988, aux côtés de Pascal Bahuaud (aviron 4 sans barreur), Stéphane Laporte (athlétisme et ex-recordman de France de javelot), Éric Neisse (athlétisme et recordman de France des 50 km marche) et Olivier Rossard (volley-ball). Bruno Marie-Rose rentrera de Corée avec la médaille de bronze au 4x100 mètres.

« À l’INSA Lyon, le sport est roi », soulignait l’Équipe

dans un article publié le 21 novembre 1985.

1992 : la « SSE » devient « SSHN »

Prototype à sa création, dix ans après, la section sport-études sert toujours de référence et de modèle dans l’enseignement supérieur français. En 1992, année olympique, la section se transforme et change de nom sous la direction de Jean-Pierre Hirtzig. Comme pour marquer un cap assumé vers les compétitions olympiques de Séoul et de Barcelone, la section devient « sport de haut niveau ».

Cependant, malgré un changement de nom, « l’école de la personnalité et de l’esprit d’équipe », comme on aimait la présenter sur les plaquettes de promotion, n’a pas fondamentalement fait évoluer son organisation. Les avantages consentis aux élèves-ingénieurs sportifs restent les mêmes : le Premier Cycle8 peut être accompli en trois ans, au lieu de deux et le Deuxième Cycle en quatre ans, au lieu de trois pour permettre aux élèves de se consacrer entièrement au sport. Un suivi médical très sérieux est assuré par le centre médico-sportif universitaire et en fin d’année, les élèves sportifs doivent se satisfaire au même contrôle que les autres étudiants.

Olivier Rossard, les lauriers de la section sport-études aux Jeux Olympiques

d’été de Séoul en 1988 (Archives de l’INSA Lyon).

La réussite du sportif et la formation du futur cadre

Ainsi, dans cet élan, les responsables de la section ne limitaient pas leurs ambitions à de bons résultats sportifs. Ils souhaitaient voir naître parmi les sportifs de l’Institut, des vocations de dirigeants ou d’animateurs du sport français et voir sortir, chaque année, quelques ingénieurs ou chercheurs, particulièrement sensibilisés à l’environnement scientifique et technologique du sport de haut niveau. La SSHN sert aussi d’interface entre les nombreux laboratoires de l’école et les intervenants dans la recherche appliquée au sport. Ainsi, en favorisant l’innovation technologique, la section sport de haut niveau participe doublement à l’effort olympique.

Dans sa bonne lancée, au début des années 1990, la SSHN fournissait à la délégation olympique française un athlète aux Jeux Olympiques d’Albertville, cinq à Barcelone et cinq aux Jeux d’Atlanta en 1996. Un peu plus tard, le nouveau millénaire n’avait pas freiné les ambitions des sportifs de l’INSA Lyon : à Athènes en 2004, cinq9 insaliens représentaient leur école. En 2008, sept insaliens étaient présents à Pékin, dont trois furent médaillés olympiques : Jean-Christophe Peraud (VTT Cross country, 2e place), Jonathan Coeffic (Aviron 4 de couple, 3e place) et Guillaume Florent (Voile Finn, 3e place). À Londres, deux jeunes diplômés de l’école étaient aussi en lice.

Extrait d’une plaquette de présentation de la section sport de haut niveau,

début des années 1990 (Archives de l’INSA Lyon)

Être élève-ingénieur sportif aujourd’hui, à l’aube des JOP 2024

À la veille de Paris 2024, la section sport de haut niveau continue d’épauler ses athlètes, en Haute Couture. « Lorsque l’annonce du pays d’accueil avait été rendue officielle, en 2016 ou 2017, la section sport de haut niveau alors sous la direction d’Éric Dumont s’était organisée pour offrir à nos jeunes sportifs, un cadre d’accompagnement précis pour les Jeux Olympiques 2024 », explique Hervé Bizzotto, actuel directeur de la SSHN de l’INSA Lyon. « Le projet haute-performance 2024 est un dispositif complémentaire à l’accompagnement et à l’aménagement classique. Nous offrons à tous les élèves-ingénieurs-sportifs (absences excusées, rattrapage de cours, soutien par des enseignants, cours visibles en replay). Ainsi, il est ouvert aux sportifs inscrits sur les listes ministérielles « Relève ou Sénior », qui bénéficient d’un accompagnement s’articulant autour de bilans en diététique, de suivi kinésithérapique, d’un suivi en réathlétisation, de récupération par la cryothérapie et d’un suivi optimisé en préparation mentale », ajoute le directeur de la section. Un beau défi que d’encadrer les véritables parcours de patience que traversent ces sportifs et élèves-ingénieurs chevronnés. « C’est une façon pour l’INSA d’être partie prenante de ces Jeux ; une façon de faire de cette année olympique et paralympique, l’année de tous les possibles. »

Le sport insalien à l’horizon Paris 2024

Pour l’heure, quatre élèves et diplômés de l’INSA Lyon sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques 2024.

• Fabien Filaire, diplômé biosciences en 2020 : arbitrage en escrime paralympique,

• Hugo Nihouarn, diplômé génie mécanique en 2023 : arbitrage en tennis,

• Louise Cervera, 5e année au département génie mécanique voile-Ilca 6,

• Mel Janse van Rensburg, 2e année au département Formation Initiale aux Métiers d'Ingénieur : escalade (Afrique du Sud).

D’autres sont en cours de sélection.

• Sarah Madeleine, 4e année au département génie mécanique : athlétisme 1500m,

• Luca Priore, 3e-4e au département génie mécanique : cyclisme sur piste,

• Jeanne Roche, 2e année au département Formation Initiale aux Métiers d'Ingénieur : aviron,

• Koceila Mammeri, 5e au département génie mécanique : badminton (Algérie),

• Gaëtan Charlot, diplômé génie industriel en 2023 : escrime paralympique.

[1] CREPS : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives.

[2] Raymond Hamelin, directeur de l’INSA Lyon de 1974 à 1991.

[3] Ont été successivement directeurs de la section : Robert Vanel (1981-1992), Jean-Pierre Hirtzig (1992-2004), Michel Bouvard (2004-2016), Éric Dumont (2016-2022) et Hervé Bizzotto (2022 à aujourd’hui).

[4] Issu de la plaquette de présentation de la section sport de haut niveau (1995).

[5] Document non-signé et date approximative (1982-1983) / Archives INSA Lyon.

[6] En 25 ans d’existence, l’INSA Lyon comptait déjà dans son palmarès : 2 champions du monde (Jean-Marie Muller en ski nautique et Patrick Bunichon en canoë), une célébrité mondiale de haute montagne (Yannick Seigneur), 7 internationaux civils et 22 internationaux universitaires. L’école comptait aussi 21 titres de champion de France universitaires, 9 coupes de France en catégorie « Grandes écoles » et plus de 300 titres de champion d’Académie.

[7] Bruno Marie-Rose est aujourd’hui le directeur de la Technologie du comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

[8] Le Premier Cycle correspondait aux deux premières années d’études ingénieurs. Aujourd’hui, le Premier Cycle est devenu « FIMI », pour Formation Initiale aux Métiers d’Ingénieur.

[9] Jonathan Coeffic (aviron 4 de couple), Jean-Christophe Peraud (VTT cross-country), Guillaume Florent (voile Finn), Olivier Backes (voile Tornado) et Blandine Rouille (voile Europe).

Entreprises

« Je travaille sur l’un des challenges opérationnels les plus complexes qu’ait connu Paris : organiser le plus gros événement

du monde ! »

Claire Penot, récemment diplômée du département informatique de l’INSA Lyon, a rejoint le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 depuis un an et demi. Après une année d’alternance en tant que coordinatrice de projets informatiques, elle est aujourd’hui chargée de relever, en équipe, l’un des challenges les plus complexes que Paris ait connu : l’organisation des JOP2024, dont une partie se déroulera dans l’espace public. Depuis septembre dernier, la jeune experte en systèmes d’informations vit sa première expérience professionnelle à plein régime, à la recherche de solutions opérationnelles.

Vous avez effectué votre dernière année d’études d’ingénieure en informatique en alternance au sein de Paris 2024, le Comité d’Organisation des Jeux. En quoi a consisté votre quotidien de Project Management Officier1 (PMO) ?

Paris 2024 est le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Depuis plus de six ans, il travaille à l’organisation et la planification des prochains Jeux. J’y ai décroché une alternance pour ma dernière année d’études, lors d’un évènement de recrutement, intitulé « Meet & Match ». De prime abord, on ne s’imagine pas les besoins en systèmes d’informations que peut nécessiter un évènement sportif comme les Jeux. Pourtant, c’est plus de 150 applications qui seront livrées pour les Jeux 2024, parmi lesquelles on retrouve : la billetterie, le logiciel de gestion des accréditations, l’arbitrage vidéo, des applications pour les athlètes, et bien d’autres ! Chaque application, plus ou moins critique, doit suivre un calendrier de livraison précis, découpé en grandes phases : design, appel d’offres, développement informatique… Mon rôle en tant que PMO était de coordonner la livraison de toutes ces applications. En étroite collaboration avec les équipes projet, il me fallait rapporter l’état de chaque chantier de manière fiable et précise, tout en identifiant les risques qui pourraient survenir. Ces rapports permettent ensuite aux responsables de prendre des décisions. D’ailleurs, pour l’anecdote, c’est Bruno Marie-Rose, diplômé du département informatique qui est le directeur de la Technologie du comité. Ancien sportif de haut niveau, il a même été médaillé de bronze au 4 x 100 mètres lors des Jeux de 1988 alors qu’il était encore étudiant à l’INSA Lyon !

Depuis septembre, vous travaillez à l’intégration opérationnelle de l’évènement dans la ville de Paris. En quoi consiste votre métier ? Comment sollicitez-vous vos compétences d’ingénieure informatique dans celui-ci ?

Les équipes de Paris 2024 sont organisées par « direction métier » et par « cluster géographique ». Je travaille à la direction des Opérations pour le cluster « Paris Centre », le plus dense et le plus challengeant ! En effet, ces Jeux présentent une particularité qui rend les opérations complexes : une partie des épreuves se dérouleront dans l’espace public : sur la place de la Concorde, l’esplanade des Invalides ou le pont Alexandre III par exemple. Les épreuves sur route comme les courses parcourront aussi le centre de Paris et de nombreuses épreuves auront lieu en simultané. Ce sont des opérations complexes, mais c’est aussi ce qui fait la magie de ces Jeux ! Au quotidien, je travaille avec les équipes internes, la Ville de Paris et la Préfecture de Police pour assurer la compatibilité et le bon déroulement de ces épreuves : il s’agit de garantir leur cohabitation avec les riverains et la vie économique parisienne, ainsi que de planifier la sécurisation de la zone, et le bon accès -à pied ou en transports- à ces sites pour les spectateurs, les athlètes et tous les accrédités. Pour cette mission, je me suis légèrement éloignée de l’informatique, mais les qualités d’ingénieur restent pour autant indispensables. En effet, un ingénieur INSA apprend à résoudre des problèmes complexes, et dans ce nouveau travail, nous relevons un des challenges opérationnels les plus complexes qu’ait connu Paris : organiser le plus gros événement du monde !

Une partie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se dérouleront

dans l’espace public : un défi d’organisation de taille (©AdobeStock)

Pouvez-vous nous donner une illustration des problématiques soulevées par l’organisation des JOP dans l’espace public ?

Comme vous le savez probablement, la cérémonie d’ouverture présente un concept unique avec le défilé d’athlètes sur la Seine, depuis Bercy jusqu’au pont d’Iéna. Des zones aménagées pour les spectateurs vont être mises en place tout le long de la Seine, sur les quais hauts et les quais bas. Dès le lendemain de la cérémonie aura lieu l’épreuve du Contre-la-Montre, une épreuve de cyclisme qui se court en extérieur et dont le début du parcours longe les quais. Ainsi, dans la nuit du 26 au 27 juillet, les équipes disposeront seulement de quelques heures pour démonter les aménagements, nettoyer, barriérer, sécuriser et habiller le parcours, tout en opérant dans une zone où la circulation sera particulièrement restreinte. Je dois ainsi coordonner les équipes de la cérémonie, les équipes en charge de la compétition et celles de la ville de Paris.

Qu’appréciez-vous le plus dans l’expérience professionnelle, assez unique, que vous êtes en train de vivre ?

Cette expérience, qui est mon premier CDD, est très différente des projets auxquels j’ai pu participer en stage. En effet, l’échéance est fixée au 26 juillet 2024, jour de la cérémonie d’ouverture, et cette date ne peut sous aucun prétexte être reportée, aucun retard ne sera accepté. Chacun est très responsabilisé, très engagé et très enthousiaste, ce qui est particulièrement appréciable. Nous sommes plus de 2 000 collaborateurs et faisons partie de la même équipe, avec un objectif commun. À l’issue de mon aventure au sein des JOP, je commencerai par me reposer, car la période estivale s’annonce intense ! Pour la suite, rien n’est encore décidé. Le monde de l’événementiel sportif me plaît énormément, mais je reste très attachée au monde de l’IT et cela pourrait me manquer. Peut-être qu’il me sera possible de concilier les deux ? Affaire à suivre !

[1] Coordinatrice de projet en français.

Sport

Mel Janse van Rensburg, sportif de haut niveau à l’INSA Lyon, qualifié pour les JO !

Étudiant au département FIMI de l’INSA Lyon, Mel Janse van Rensburg a remporté sa qualification en escalade pour les Jeux Olympiques Paris 2024 en décembre dernier. Portrait de cet insalien qui participera à la compétition au printemps prochain sous les couleurs de l’Afrique du Sud dont il est originaire.

« Pour ces dernières phases de la compétition, je suis arrivé assez relax : je n'étais pas trop stressé car je n'étais pas le favori et surtout je savais que j'avais fait mon maximum au niveau de ma préparation », confie l’athlète qui s’est hissé à la première place du classement, battant ainsi son compatriote Christopher Cosser, qui avait participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Déjà sacré champion d'Afrique à deux reprises à seulement 20 ans, le jeune homme originaire de Waterval Boven, un petit village du Mpumalanga, mondialement renommé pour ses falaises rouges, a grandi dans cet univers sportif - ses parents y ont fondé une école d’escalade – cependant c’est seulement à 13 ans qu’il commence à s’intéresser à ce sport : "Tous les ingrédients étaient réunis pour que je devienne un grimpeur dès mon plus jeune âge ! Eh bien, non ! Aucun de mes copains d’école grimpait et nous passions nos après-midi à jouer au foot ou au cricket. À 13 ans, je suis parti en pensionnat à l’école Pretoria Boys High et c’est seulement à ce moment-là que je me suis intéressé à l’escalade. J’ai rapidement rejoint l’équipe d’escalade de l’école où j’ai commencé à faire de la compétition."

Puis, l'étudiant enchaîne les palmarès. En 2018, il représente l’Afrique du Sud aux Championnat du monde jeunes de Moscou. En 2020, il décide se concentrer davantage à l’escalade en salle et de suivre un entraînement plus spécifique à la compétition avec en ligne de mire les championnats d’Afrique qui avaient lieu en décembre 2021. En 2022, il est sélectionné aux World Games aux USA en devenant Champion d’Afrique dans deux disciplines (bloc et difficulté). C’est également le premier sud-africain à faire un 9a, un très haut niveau de difficulté en escalade.

Puis, l'étudiant enchaîne les palmarès. En 2018, il représente l’Afrique du Sud aux Championnat du monde jeunes de Moscou. En 2020, il décide se concentrer davantage à l’escalade en salle et de suivre un entraînement plus spécifique à la compétition avec en ligne de mire les championnats d’Afrique qui avaient lieu en décembre 2021. En 2022, il est sélectionné aux World Games aux USA en devenant Champion d’Afrique dans deux disciplines (bloc et difficulté). C’est également le premier sud-africain à faire un 9a, un très haut niveau de difficulté en escalade.

Entré à l’INSA en septembre 2022, il avait pour objectif de réussir les championnats d'Afrique de décembre 2023, championnats qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 : "la section Sportif de haut-niveau de l'INSA me donne l'opportunité de m'entraîner en parallèle de mes études. Grâce à l'emploi du temps aménagé, j'ai pu continuer à m'entraîner tout en suivant les cours. Je me suis entraîné entre 12 et 18 heures par semaine. Mes entraînements ont eu lieu principalement dans les salles d'escalade autour de Lyon, mais aussi sur le campus de la Doua. Avec pour objectif ce championnat."

En étant en haut du classement aussi bien en bloc que sur les épreuves de difficulté, Mel n’a rien lâché et a livré une très haute performance. "Lors de la finale, je n'ai pas très bien commencé puisque j'ai raté le premier bloc ! J'ai réussi à rattraper mon retard sur le bloc 3, et à ma grande surprise, j'ai fini en tête après le tour de bloc !". Sa persévérance et son contrôle paieront : "Quand j'ai tenu la dernière prise de la voie dans la main, j'ai réalisé ce qui venait de m'arriver et ce qui allait arriver… Je vais aux JO de Paris ! Pour être honnête, je n'ai pas trop de mots pour décrire ce que je ressens, c'est encore un peu irréel et je n'arrive pas trop à réaliser ce qui m'attend."

De retour à Lyon depuis le 4 janvier, après un repos mérité auprès de ses proches, le jeune sud-africain envisage l’avenir sereinement : "je me prépare mentalement à ce que vont être les prochains mois. J'ai déjà prévu de passer un mois à la Réunion en avril et un mois en juillet à Innsbruck pour m'entraîner. Je vais aussi passer du temps à la salle de musculation de l'INSA pour faire une préparation physique. Cependant, au milieu de tout ça, il va falloir que je trouve du temps pour étudier et me préparer pour les partiels !"

Sport

« Je tire jusqu’à 500 flèches par jour pour préparer les JO 2024 »

Elle a débuté le tir à l’arc à l’âge de 12 ans, un peu par hasard. Anaël Coupard, élève-ingénieure en 4e année de génie mécanique est désormais une archère aguerrie. Actuellement présélectionnée pour les Jeux Olympiques 2024 et grâce au dispositif d’aménagement de la section sportive de haut niveau de son école, elle a pu rejoindre l’INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Au sein du centre d'entraînement Olympique et Paralympique français, elle tire jusqu’à 500 flèches par jour avec une cible en tête : celle d’être sélectionnée pour représenter la France l’été prochain. Un objectif qui requiert régularité, équilibre et connaissance de soi.

Élève-ingénieur et archère… Vous évoluez dans deux mondes où la technique règne en maîtresse. Pourriez-vous décrire le matériel et les objectifs du tir à l’arc ?

Effectivement, c’est un peu un fil conducteur dans ma vie ! Le tir à l’arc est une discipline qui demande précision et concentration. Pour atteindre la cible, et plus précisément le cœur jaune de celle-ci, on utilise un arc constitué de différents matériaux dont entre autres, du bois, de l’aluminium et du carbone. Une poignée est reliée à deux branches qui tiennent la corde, que l’on tire pour viser la cible. De plus, un viseur permet d'affiner le tir pour atteindre la cible situé à 70 mètres en conditions olympiques. L’équipement est également constitué de petits accessoires comme un protège-doigt, un plastron sur la poitrine, un carquois pour mettre les flèches… Enfin, une grande barre de stabilisation permet d’absorber les vibrations et de diminuer les blessures ; sans cet élément, c’est le corps qui les absorberait. C’est un sport assez complexe où il y a toujours un facteur chance, des conditions climatiques ou du bruit qui peuvent déstabiliser pendant la compétition. C’est aussi une affaire de sensations car c’est une discipline qui sollicite des muscles très spécifiques. Nous tirons beaucoup de flèches pour s’entraîner physiquement et psychiquement : il faut être stable et sans tremblements. Pour les filles, la force tirée pour une flèche équivaut à 20 kilos. Avec une moyenne de 500 flèches tirées quotidiennement en conditions d'entraînement, l’air de rien, on tire beaucoup de poids.

Anaël Coupard évolue sur un « arc classique ».

Aujourd’hui, vous êtes en formation intensive à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance en vue d’être sélectionnée pour les Jeux Olympiques 2024. Comment prépare-t-on un tel objectif ?

C’est la première fois que je me retrouve dans une structure d’entraînement aussi grande ; je n’ai jamais fait de compétition internationale et je n’ai jamais été en structure fédérale contrairement à mes camarades. L’INSEP est un centre où des sportifs de toute la France préparent les grandes compétitions internationales. Je me laisse guider par notre entraîneur, coréen, la nation championne du tir à l’arc. C’est très intéressant car j’ai l’impression de réapprendre à lire ! Il y a beaucoup de différences dans la philosophie de tir entre nos deux pays. En France, on a tendance à pousser sur le bras devant et à tirer le bras arrière ; il y a une sorte de domination de l’humain sur l’arc. En Corée, on met plutôt l’humain au service de l’arc pour que celui-ci réalise toujours la même action. On tire à peine plus fort que l’arc, de façon très souple, un peu comme de la danse classique. Cette nouvelle vision m’oblige à changer beaucoup de choses techniquement. Cela a fait chuter mes scores au début, mais depuis quelques jours, je sens une réelle progression.

Nous espérons pouvoir vous voir faire partie de la délégation française aux Jeux Olympiques 2024. Quel est le processus de sélection dans le cas du tir à l’arc ?

Au tir à l’arc cette année, puisque c’est à Paris, trois filles et trois garçons représenteront la France. Une première étape de sélection au mois d’août m’a permis d’intégrer l’INSEP. Pour l’instant, au sein du collectif olympique dans lequel je suis, nous sommes encore six filles et six garçons à nous entraîner en vue de la deuxième épreuve de sélection qui aura lieu début janvier 2024 ; à l’issue il restera quatre filles et quatre garçons. Puis, il y aura un choix du comité olympique de la fédération de tir à l’arc. Pour ma part, je n’ai jamais concouru au niveau international donc si j’ai la chance d’être sélectionnée, ce sera une vraie première pour moi. Je m’entraîne beaucoup pour habituer mon corps à ma stratégie de tir et que cela devienne un automatisme. En compétition, avec le stress et les aléas de l’environnement extérieur, il faut faire preuve d’une très bonne connaissance de soi et de ses repères. Il faut opérer une réelle connexion entre le corps et l’esprit ; être dans l’instant présent. Je me sens d’attaque !

Anaël Coupard est championne de France elite 2023 (Crédits : Rémy Joly)

Recherche

JO 2024 : « je serais très fier que mes travaux de recherche aident à décrocher des médailles françaises ! »

Les athlètes ne sont pas les seuls à préparer les Jeux Olympiques 2024. Si Gabriel Lanaspeze, diplômé de l’INSA Lyon et docteur en génie mécanique, n’est pas un habitué des vélodromes, il a tout de même consacré ses trois dernières années de thèse à optimiser la transmission par chaîne des cyclistes de piste français. Inscrits dans le cadre du programme « Sciences 2024 » dont l’objectif est d’accompagner les athlètes français dans leur quête de titre aux Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, les travaux de Gabriel Lanaspeze ont participé à répondre aux enjeux techniques posés par la fédération de cyclisme. Car les cyclistes sur piste de très haut niveau, lancés à vive allure, peuvent s’en remettre aux lois physiques et mécaniques pour optimiser leurs performances.

Vos travaux de thèse s’inscrivent dans le cadre d’un vaste programme de recherche collectif dédié à l’accompagnement des athlètes français dans leur quête de titres aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pourriez-vous résumer les grandes lignes du programme ?

L’idée du programme Sciences 2024 est de faire remonter les questions des sportifs, entraîneurs et techniciens, jusqu’aux laboratoires de recherche scientifiques français. La Fédération Française de Cyclisme (FFC) s’est adressée, entre autres structures de recherches, au LaMCoS1 pour répondre théoriquement et expérimentalement à certaines problématiques techniques et mécaniques auxquelles les coureurs peuvent être régulièrement confrontés. Un des enjeux principaux de ce programme est l’interface entre la communauté scientifique et celle des sportifs. En effet, les enjeux sont différents entre les deux mondes. Parfois, il peut y avoir des incompréhensions, des priorités différentes ou des résultats qui peuvent s’avérer intéressants pour un scientifique et qui n’est pas vraiment celui attendu par un entraîneur. Ce sont deux mondes très différents qui essaient de communiquer à travers Sciences 2024. Il y a un vrai enjeu de vulgarisation et de communication !

Vos travaux ont principalement porté sur le cyclisme sur piste, un sport où la science mécanique est, en raison de l’influence du matériel utilisé, assez importante. Les enjeux mécaniques doivent être nombreux ?

Effectivement, le cyclisme sur piste est une discipline très différente des autres disciplines comme les compétitions sur route, BMX ou VTT. D’abord, les coureurs évoluent dans des conditions très contrôlées, en vélodrome. En piste, les cyclistes tournent très vite, jusqu’à 70 km/h, sur un vélo assez différent de ceux que l’on peut avoir l’habitude de voir. Ce sont des machines dites à pignon fixe. Il n’y donc ni frein ni dérailleur. Ainsi, la vitesse est entièrement gérée au travers du pédalage et il n’y a pas de possibilité de changer de vitesse au cours de la course. Par ailleurs, des roues dites pleines ou à bâtons sont parfois utilisées. C’est un sport où les enjeux d’aérodynamisme sont très importants et où les choix mécaniques sont stratégiques. Par exemple, puisqu’il n’est pas possible de changer de vitesse, le choix du rapport de transmission2 est capital et peut fortement impacter les performances du coureur : il y a donc un optimum à trouver, en fonction des qualités de l’athlète et des courses. L’une des questions à laquelle il m’a été donné de répondre pendant ma thèse s’est, entre autres, concentrée sur la chaîne du vélo. Puisque celle-ci est soumise aux forces transmises par le cycliste, elle est conçue plus lourde et plus large qu’une chaîne traditionnelle. La FFC souhaitait réduire la taille de celle-ci, afin de gagner du poids sur l’équipement. Il nous a donc été demandé de s’assurer qu’une telle réduction ne présentait pas de risque pour la sécurité des athlètes. Nous avons également exploré les conséquences mécaniques des variations de réglages de la transmission, notamment en matière de rendement énergétique. Sur ces points, les mécaniciens peuvent intervenir pour réduire les pertes de puissance et explorer des possibilités d’optimisation.

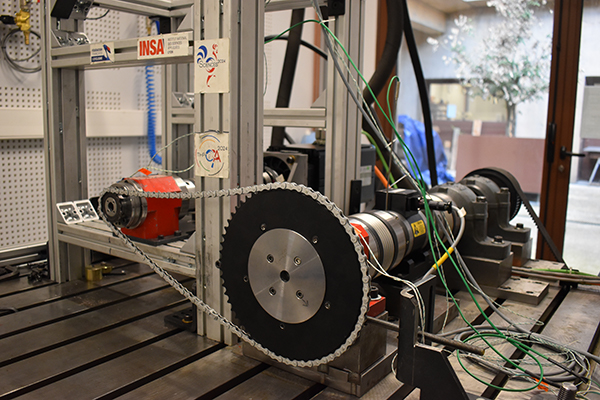

Le banc d’essai utilisé par Gabriel Lanaspeze pour vérifier ses modélisations numériques.

Comment avez-vous résolu la problématique technique posée par la FFC sur la chaîne de vélo ?

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux pertes d’énergie qui ont lieu lorsqu’un maillon rentre en contact ou bien quitte le pignon. Pour rappel, l’un des principaux enjeux mécaniques de ce sport est de trouver la plage optimale pour que l’énergie fournie par le cycliste, soit réutilisée au maximum dans le mouvement ; la chaîne étant l’un des principaux éléments d’influence sur le rendement. Nous avons utilisé deux approches complémentaires. D’abord avec de la modélisation numérique des transmissions, j’ai cherché à faire évoluer les modèles, permettant par exemple d’étudier de nouvelles géométries de dentures. En parallèle, un banc d’essai a été développé par un ingénieur de recherche, Martin Best (ENISE), et qui se trouve au LaMCoS. C’est un banc qui permettait d’étudier les courroies de moteur de camion, mais avec quelques adaptations, il a pu être utilisé pour vérifier les modélisations numériques. Ainsi, en testant plusieurs paramètres comme le couple, le réglage de la tension, le nombre de dents des pignons, le pas de la chaîne ou le coefficient de frottement, nous avons pu fournir des résultats qui permettront peut-être de futures optimisations. Pour le moment, en matière d’applications réelles pour les Jeux Olympiques et Jeux paralympiques 2024, tout est entre les mains de la FFC mais je serais très fier que ces expérimentations aident à décrocher des médailles françaises !

La thèse de Gabriel Lanaspeze a été encadré par Fabrice Ville, Bérengère Guilbert et Lionel Manin (INSA GMD).

Sciences 2024 est un programme de recherche collectif regroupant universités, grandes écoles et centres de recherches dans le but d’accompagner les athlètes français dans leur quête de médailles olympiques aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L’INSA Lyon a rejoint le programme dès son lancement en juillet 2018 notamment sous l’impulsion de Lionel Manin. Depuis différentes problématiques sont étudiées à l’INS -Lyon dans le cadre de projets étudiants, de stages ou bien de thèses.

Sciences 2024 est un programme de recherche collectif regroupant universités, grandes écoles et centres de recherches dans le but d’accompagner les athlètes français dans leur quête de médailles olympiques aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L’INSA Lyon a rejoint le programme dès son lancement en juillet 2018 notamment sous l’impulsion de Lionel Manin. Depuis différentes problématiques sont étudiées à l’INS -Lyon dans le cadre de projets étudiants, de stages ou bien de thèses.

[1] Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (INSA Lyon/CNRS/UdL).

[2] i.e., rapport de vitesse de rotation entre le plateau et le pignon.

Sport

Conférence annuelle Sciences2024

Sciences2024 est un réseau de scientifiques répartis sur le territoire national et qui sont au service des équipes de France depuis 2018 pour préparer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Le but de la conférence annuelle Sciences2024, organisée à l'INSA Lyon cette année, est de présenter, avec l'accord préalable des équipes de France, les travaux effectués dans les différentes disciplines, de partager les méthodes et savoir-faire et d'identifier les axes sur lesquels les efforts peuvent être mutualisés.

Informations complémentaires

- https://sci202423.sciencesconf.org/

-

INSA Lyon - Département génie mécanique - Bâtiment Jacqueline Ferrand - Villeurbanne

Mots clés

Vie de campus

« L’esprit de partage olympique me fait rêver »

Koceila Mammeri, badiste et élève-ingénieur en section sportive de haut-niveau à l’INSA Lyon, a vécu les derniers mois en montagnes russes. Alors qu’il était pressenti pour représenter l’Algérie aux prochains Jeux Olympiques, la crise sanitaire a finalement eu raison de sa participation : Tokyo lancera la cérémonie d’ouverture des JO le 23 juillet prochain, sans lui et son partenaire de double. Si les annulations et reports de qualifications dans plusieurs sports ont mis à rude épreuve le moral de beaucoup d’athlètes, l’étudiant franco-algérien en 3e année de génie mécanique prend la chose avec philosophie et se promet de revenir dans trois ans, encore « plus vite, plus haut et plus fort », comme le dit la devise.

Il y a quelques semaines, vous avez appris l’annulation des derniers tournois qui auraient pu vous qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Le moral, ça va ?

Pour être honnête, une fois le sentiment d’injustice passé, ça va ! On a surtout eu du mal à comprendre la décision de la BWF, la Fédération Internationale de badminton, d’annuler tous les tournois quand la plupart des sports reprennent, mais on relativise vite. Nous avions déjà bouclé nos valises quand on a su que les trois derniers tournois qui devaient se dérouler en Asie avaient été annulés… Pour l’Inde, on s’en doutait avec la dégradation de la situation sanitaire du pays, mais pour la Malaisie et Singapour, les chiffres de la Covid laissaient entrevoir un espoir. De toute façon, même si nous nous entraînions depuis longtemps pour l’objectif olympique, la qualification en 2021 n’aurait été que du bonus pour Sabri, mon coéquipier, et moi car nous visions surtout 2024. Ça fait partie de l’aventure aussi, j’imagine.

Comment fonctionnent les qualifications pour accéder aux JO en badminton ?

Pour être qualifiés, il fallait remplir deux conditions : être n°1 du continent africain et classé dans le top 50 mondial. Nous n’en étions pas loin : grâce à un beau tournoi gagné au Pérou fin avril, nous étions passés 46e à la Race to Tokyo, mais il nous restait encore une paire africaine à dépasser… Nous avons raté la qualification de 800 points et de deux places. C’est vrai que c’est un peu rageant dit comme ça. Même si les JO de cette année risquent d’être très spéciaux, à cause de la crise sanitaire, j’aurais bien évidemment aimé y participer !

Justement, comment imaginez-vous les Jeux Olympiques ? C’est un rêve d’enfant d’y participer ?

C’est le rêve de tout sportif, je crois. En tout cas, c’est une sacrée consécration sportive. On dit de cette compétition que c’est l’expérience d’une vie et j’y crois. Je ne saurais pas comment décrire cela, mais imaginez un endroit où vous rencontrez des sportifs de tous les horizons, très différents et avec qui vous partagez la même passion : ça a quelque chose de magique, non ? Il y règne un esprit de partage et de solidarité et ça fait rêver. J’espère voir ça de mes propres yeux, presque à domicile en 2024 ! On va s’entraîner dur pour y arriver, d’autant que j’ai rejoint le programme spécifique mis en place au sein de l’école, « Projet Olympique 2020-2024 ». On met toutes les chances de notre côté.

Cette dernière année a-t-elle été difficile pour vous en termes d’entraînement ? Comment avez-vous tenu le coup pendant les différents confinements ?

En tant que sportif de haut-niveau, j’ai finalement été bien loti car les salles ont rapidement rouvert, en mai 2020. Le premier confinement a été l’occasion de tester ma motivation, mais avec un gros objectif comme la qualification pour les JO, quand le cerveau hésite, c’est l’instinct qui prend le dessus. Je faisais des séances de sport à la maison et de la course pour être physiquement prêt dès la reprise des entraînements, mais qu’on se le dise, rien ne remplace le fait de pouvoir pratiquer dans un gymnase. Tous mes partenaires ont joué le jeu, mon club à Oullins, la section Sport de Haut-Niveau de l’INSA et Babolat, mon sponsor équipementier, m’ont toujours bien accompagné. D’ailleurs, merci encore à eux car en individuel ou en collectif, le sport est un travail d’équipe !

En parlant de partenaires, vous ne jouez pas seul, puisque vous concourrez en double-hommes avec Sabri Medel, qui vit en Algérie. Les restrictions sanitaires n’ont pas altéré la complicité de votre jeu ?

Avec Sabri, on s’est rencontré par hasard, à l’occasion d’un championnat africain et par l’intermédiaire d’un entraîneur qui officie en France. On a joué ensemble, et ça a super bien fonctionné dès le début puisqu’on a remporté un tournoi. Il est gaucher, je suis droitier et sur le terrain, on se complète très bien : on a nos automatismes et nos petites « combines ». À cause des restrictions internationales, nous n’avons pas pu jouer ensemble pendant près d’un an, c’était long, mais on a l’habitude, lui étant en Algérie et moi à Lyon. D’habitude, nous voyageons beaucoup et nous essayons de faire des entraînements communs en fonction des endroits où nous nous trouvons : par exemple, je pars en échange Erasmus au Danemark à la rentrée prochaine. Comme c’est un pays phare du badminton en Europe, il me rejoindra. Cela fait cinq ans que notre duo fonctionne ainsi, et plutôt bien, alors confinement ou pas, je saurais toujours vous dire où il se trouve sur le terrain même en fermant les yeux !

Art & Culture

Spectacle du collectif Incidanse

Depuis plus de dix ans, le festival des Arthémiades invite InciDanse, collectif de l’Association Sportive du Centre des Sports de l’INSA LYON, pour deux soirées d’essais chorégraphiques.

Au programme :

- Esprit Olympique, primée par la Fédération Française du Sport Universitaire avec une présence annoncée sur la plateforme JO 2024.

Vidéo réalisée en collaboration avec la section Cinéma-études de l’INSA Lyon. - Particules, menée en collaboration étroite entre Natacha Paquignon (association Corps au bord) et Delphine Savel, responsable Danse INSA Lyon

- Complaintes sous-dermiques, sous la direction de Delphine Savel

- Façon - Chorégraphie : Rùpa / Laure Buathier

Réservation obligatoire => http://arthemiades.univ-lyon1.fr/agenda-des-evenements/

Informations complémentaires

-

Théâtre Astrée. 6 avenue Gaston-Berger (Université Lyon 1 - Campus La Doua).