Entreprises

« Je travaille sur l’un des challenges opérationnels les plus complexes qu’ait connu Paris : organiser le plus gros événement

du monde ! »

Claire Penot, récemment diplômée du département informatique de l’INSA Lyon, a rejoint le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 depuis un an et demi. Après une année d’alternance en tant que coordinatrice de projets informatiques, elle est aujourd’hui chargée de relever, en équipe, l’un des challenges les plus complexes que Paris ait connu : l’organisation des JOP2024, dont une partie se déroulera dans l’espace public. Depuis septembre dernier, la jeune experte en systèmes d’informations vit sa première expérience professionnelle à plein régime, à la recherche de solutions opérationnelles.

Vous avez effectué votre dernière année d’études d’ingénieure en informatique en alternance au sein de Paris 2024, le Comité d’Organisation des Jeux. En quoi a consisté votre quotidien de Project Management Officier1 (PMO) ?

Paris 2024 est le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Depuis plus de six ans, il travaille à l’organisation et la planification des prochains Jeux. J’y ai décroché une alternance pour ma dernière année d’études, lors d’un évènement de recrutement, intitulé « Meet & Match ». De prime abord, on ne s’imagine pas les besoins en systèmes d’informations que peut nécessiter un évènement sportif comme les Jeux. Pourtant, c’est plus de 150 applications qui seront livrées pour les Jeux 2024, parmi lesquelles on retrouve : la billetterie, le logiciel de gestion des accréditations, l’arbitrage vidéo, des applications pour les athlètes, et bien d’autres ! Chaque application, plus ou moins critique, doit suivre un calendrier de livraison précis, découpé en grandes phases : design, appel d’offres, développement informatique… Mon rôle en tant que PMO était de coordonner la livraison de toutes ces applications. En étroite collaboration avec les équipes projet, il me fallait rapporter l’état de chaque chantier de manière fiable et précise, tout en identifiant les risques qui pourraient survenir. Ces rapports permettent ensuite aux responsables de prendre des décisions. D’ailleurs, pour l’anecdote, c’est Bruno Marie-Rose, diplômé du département informatique qui est le directeur de la Technologie du comité. Ancien sportif de haut niveau, il a même été médaillé de bronze au 4 x 100 mètres lors des Jeux de 1988 alors qu’il était encore étudiant à l’INSA Lyon !

Depuis septembre, vous travaillez à l’intégration opérationnelle de l’évènement dans la ville de Paris. En quoi consiste votre métier ? Comment sollicitez-vous vos compétences d’ingénieure informatique dans celui-ci ?

Les équipes de Paris 2024 sont organisées par « direction métier » et par « cluster géographique ». Je travaille à la direction des Opérations pour le cluster « Paris Centre », le plus dense et le plus challengeant ! En effet, ces Jeux présentent une particularité qui rend les opérations complexes : une partie des épreuves se dérouleront dans l’espace public : sur la place de la Concorde, l’esplanade des Invalides ou le pont Alexandre III par exemple. Les épreuves sur route comme les courses parcourront aussi le centre de Paris et de nombreuses épreuves auront lieu en simultané. Ce sont des opérations complexes, mais c’est aussi ce qui fait la magie de ces Jeux ! Au quotidien, je travaille avec les équipes internes, la Ville de Paris et la Préfecture de Police pour assurer la compatibilité et le bon déroulement de ces épreuves : il s’agit de garantir leur cohabitation avec les riverains et la vie économique parisienne, ainsi que de planifier la sécurisation de la zone, et le bon accès -à pied ou en transports- à ces sites pour les spectateurs, les athlètes et tous les accrédités. Pour cette mission, je me suis légèrement éloignée de l’informatique, mais les qualités d’ingénieur restent pour autant indispensables. En effet, un ingénieur INSA apprend à résoudre des problèmes complexes, et dans ce nouveau travail, nous relevons un des challenges opérationnels les plus complexes qu’ait connu Paris : organiser le plus gros événement du monde !

Une partie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se dérouleront

dans l’espace public : un défi d’organisation de taille (©AdobeStock)

Pouvez-vous nous donner une illustration des problématiques soulevées par l’organisation des JOP dans l’espace public ?

Comme vous le savez probablement, la cérémonie d’ouverture présente un concept unique avec le défilé d’athlètes sur la Seine, depuis Bercy jusqu’au pont d’Iéna. Des zones aménagées pour les spectateurs vont être mises en place tout le long de la Seine, sur les quais hauts et les quais bas. Dès le lendemain de la cérémonie aura lieu l’épreuve du Contre-la-Montre, une épreuve de cyclisme qui se court en extérieur et dont le début du parcours longe les quais. Ainsi, dans la nuit du 26 au 27 juillet, les équipes disposeront seulement de quelques heures pour démonter les aménagements, nettoyer, barriérer, sécuriser et habiller le parcours, tout en opérant dans une zone où la circulation sera particulièrement restreinte. Je dois ainsi coordonner les équipes de la cérémonie, les équipes en charge de la compétition et celles de la ville de Paris.

Qu’appréciez-vous le plus dans l’expérience professionnelle, assez unique, que vous êtes en train de vivre ?

Cette expérience, qui est mon premier CDD, est très différente des projets auxquels j’ai pu participer en stage. En effet, l’échéance est fixée au 26 juillet 2024, jour de la cérémonie d’ouverture, et cette date ne peut sous aucun prétexte être reportée, aucun retard ne sera accepté. Chacun est très responsabilisé, très engagé et très enthousiaste, ce qui est particulièrement appréciable. Nous sommes plus de 2 000 collaborateurs et faisons partie de la même équipe, avec un objectif commun. À l’issue de mon aventure au sein des JOP, je commencerai par me reposer, car la période estivale s’annonce intense ! Pour la suite, rien n’est encore décidé. Le monde de l’événementiel sportif me plaît énormément, mais je reste très attachée au monde de l’IT et cela pourrait me manquer. Peut-être qu’il me sera possible de concilier les deux ? Affaire à suivre !

[1] Coordinatrice de projet en français.

Sport

Mel Janse van Rensburg, sportif de haut niveau à l’INSA Lyon, qualifié pour les JO !

Étudiant au département FIMI de l’INSA Lyon, Mel Janse van Rensburg a remporté sa qualification en escalade pour les Jeux Olympiques Paris 2024 en décembre dernier. Portrait de cet insalien qui participera à la compétition au printemps prochain sous les couleurs de l’Afrique du Sud dont il est originaire.

« Pour ces dernières phases de la compétition, je suis arrivé assez relax : je n'étais pas trop stressé car je n'étais pas le favori et surtout je savais que j'avais fait mon maximum au niveau de ma préparation », confie l’athlète qui s’est hissé à la première place du classement, battant ainsi son compatriote Christopher Cosser, qui avait participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Déjà sacré champion d'Afrique à deux reprises à seulement 20 ans, le jeune homme originaire de Waterval Boven, un petit village du Mpumalanga, mondialement renommé pour ses falaises rouges, a grandi dans cet univers sportif - ses parents y ont fondé une école d’escalade – cependant c’est seulement à 13 ans qu’il commence à s’intéresser à ce sport : "Tous les ingrédients étaient réunis pour que je devienne un grimpeur dès mon plus jeune âge ! Eh bien, non ! Aucun de mes copains d’école grimpait et nous passions nos après-midi à jouer au foot ou au cricket. À 13 ans, je suis parti en pensionnat à l’école Pretoria Boys High et c’est seulement à ce moment-là que je me suis intéressé à l’escalade. J’ai rapidement rejoint l’équipe d’escalade de l’école où j’ai commencé à faire de la compétition."

Puis, l'étudiant enchaîne les palmarès. En 2018, il représente l’Afrique du Sud aux Championnat du monde jeunes de Moscou. En 2020, il décide se concentrer davantage à l’escalade en salle et de suivre un entraînement plus spécifique à la compétition avec en ligne de mire les championnats d’Afrique qui avaient lieu en décembre 2021. En 2022, il est sélectionné aux World Games aux USA en devenant Champion d’Afrique dans deux disciplines (bloc et difficulté). C’est également le premier sud-africain à faire un 9a, un très haut niveau de difficulté en escalade.

Puis, l'étudiant enchaîne les palmarès. En 2018, il représente l’Afrique du Sud aux Championnat du monde jeunes de Moscou. En 2020, il décide se concentrer davantage à l’escalade en salle et de suivre un entraînement plus spécifique à la compétition avec en ligne de mire les championnats d’Afrique qui avaient lieu en décembre 2021. En 2022, il est sélectionné aux World Games aux USA en devenant Champion d’Afrique dans deux disciplines (bloc et difficulté). C’est également le premier sud-africain à faire un 9a, un très haut niveau de difficulté en escalade.

Entré à l’INSA en septembre 2022, il avait pour objectif de réussir les championnats d'Afrique de décembre 2023, championnats qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 : "la section Sportif de haut-niveau de l'INSA me donne l'opportunité de m'entraîner en parallèle de mes études. Grâce à l'emploi du temps aménagé, j'ai pu continuer à m'entraîner tout en suivant les cours. Je me suis entraîné entre 12 et 18 heures par semaine. Mes entraînements ont eu lieu principalement dans les salles d'escalade autour de Lyon, mais aussi sur le campus de la Doua. Avec pour objectif ce championnat."

En étant en haut du classement aussi bien en bloc que sur les épreuves de difficulté, Mel n’a rien lâché et a livré une très haute performance. "Lors de la finale, je n'ai pas très bien commencé puisque j'ai raté le premier bloc ! J'ai réussi à rattraper mon retard sur le bloc 3, et à ma grande surprise, j'ai fini en tête après le tour de bloc !". Sa persévérance et son contrôle paieront : "Quand j'ai tenu la dernière prise de la voie dans la main, j'ai réalisé ce qui venait de m'arriver et ce qui allait arriver… Je vais aux JO de Paris ! Pour être honnête, je n'ai pas trop de mots pour décrire ce que je ressens, c'est encore un peu irréel et je n'arrive pas trop à réaliser ce qui m'attend."

De retour à Lyon depuis le 4 janvier, après un repos mérité auprès de ses proches, le jeune sud-africain envisage l’avenir sereinement : "je me prépare mentalement à ce que vont être les prochains mois. J'ai déjà prévu de passer un mois à la Réunion en avril et un mois en juillet à Innsbruck pour m'entraîner. Je vais aussi passer du temps à la salle de musculation de l'INSA pour faire une préparation physique. Cependant, au milieu de tout ça, il va falloir que je trouve du temps pour étudier et me préparer pour les partiels !"

Sport

« Je tire jusqu’à 500 flèches par jour pour préparer les JO 2024 »

Elle a débuté le tir à l’arc à l’âge de 12 ans, un peu par hasard. Anaël Coupard, élève-ingénieure en 4e année de génie mécanique est désormais une archère aguerrie. Actuellement présélectionnée pour les Jeux Olympiques 2024 et grâce au dispositif d’aménagement de la section sportive de haut niveau de son école, elle a pu rejoindre l’INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Au sein du centre d'entraînement Olympique et Paralympique français, elle tire jusqu’à 500 flèches par jour avec une cible en tête : celle d’être sélectionnée pour représenter la France l’été prochain. Un objectif qui requiert régularité, équilibre et connaissance de soi.

Élève-ingénieur et archère… Vous évoluez dans deux mondes où la technique règne en maîtresse. Pourriez-vous décrire le matériel et les objectifs du tir à l’arc ?

Effectivement, c’est un peu un fil conducteur dans ma vie ! Le tir à l’arc est une discipline qui demande précision et concentration. Pour atteindre la cible, et plus précisément le cœur jaune de celle-ci, on utilise un arc constitué de différents matériaux dont entre autres, du bois, de l’aluminium et du carbone. Une poignée est reliée à deux branches qui tiennent la corde, que l’on tire pour viser la cible. De plus, un viseur permet d'affiner le tir pour atteindre la cible situé à 70 mètres en conditions olympiques. L’équipement est également constitué de petits accessoires comme un protège-doigt, un plastron sur la poitrine, un carquois pour mettre les flèches… Enfin, une grande barre de stabilisation permet d’absorber les vibrations et de diminuer les blessures ; sans cet élément, c’est le corps qui les absorberait. C’est un sport assez complexe où il y a toujours un facteur chance, des conditions climatiques ou du bruit qui peuvent déstabiliser pendant la compétition. C’est aussi une affaire de sensations car c’est une discipline qui sollicite des muscles très spécifiques. Nous tirons beaucoup de flèches pour s’entraîner physiquement et psychiquement : il faut être stable et sans tremblements. Pour les filles, la force tirée pour une flèche équivaut à 20 kilos. Avec une moyenne de 500 flèches tirées quotidiennement en conditions d'entraînement, l’air de rien, on tire beaucoup de poids.

Anaël Coupard évolue sur un « arc classique ».

Aujourd’hui, vous êtes en formation intensive à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance en vue d’être sélectionnée pour les Jeux Olympiques 2024. Comment prépare-t-on un tel objectif ?

C’est la première fois que je me retrouve dans une structure d’entraînement aussi grande ; je n’ai jamais fait de compétition internationale et je n’ai jamais été en structure fédérale contrairement à mes camarades. L’INSEP est un centre où des sportifs de toute la France préparent les grandes compétitions internationales. Je me laisse guider par notre entraîneur, coréen, la nation championne du tir à l’arc. C’est très intéressant car j’ai l’impression de réapprendre à lire ! Il y a beaucoup de différences dans la philosophie de tir entre nos deux pays. En France, on a tendance à pousser sur le bras devant et à tirer le bras arrière ; il y a une sorte de domination de l’humain sur l’arc. En Corée, on met plutôt l’humain au service de l’arc pour que celui-ci réalise toujours la même action. On tire à peine plus fort que l’arc, de façon très souple, un peu comme de la danse classique. Cette nouvelle vision m’oblige à changer beaucoup de choses techniquement. Cela a fait chuter mes scores au début, mais depuis quelques jours, je sens une réelle progression.

Nous espérons pouvoir vous voir faire partie de la délégation française aux Jeux Olympiques 2024. Quel est le processus de sélection dans le cas du tir à l’arc ?

Au tir à l’arc cette année, puisque c’est à Paris, trois filles et trois garçons représenteront la France. Une première étape de sélection au mois d’août m’a permis d’intégrer l’INSEP. Pour l’instant, au sein du collectif olympique dans lequel je suis, nous sommes encore six filles et six garçons à nous entraîner en vue de la deuxième épreuve de sélection qui aura lieu début janvier 2024 ; à l’issue il restera quatre filles et quatre garçons. Puis, il y aura un choix du comité olympique de la fédération de tir à l’arc. Pour ma part, je n’ai jamais concouru au niveau international donc si j’ai la chance d’être sélectionnée, ce sera une vraie première pour moi. Je m’entraîne beaucoup pour habituer mon corps à ma stratégie de tir et que cela devienne un automatisme. En compétition, avec le stress et les aléas de l’environnement extérieur, il faut faire preuve d’une très bonne connaissance de soi et de ses repères. Il faut opérer une réelle connexion entre le corps et l’esprit ; être dans l’instant présent. Je me sens d’attaque !

Anaël Coupard est championne de France elite 2023 (Crédits : Rémy Joly)

Recherche

JO 2024 : « je serais très fier que mes travaux de recherche aident à décrocher des médailles françaises ! »

Les athlètes ne sont pas les seuls à préparer les Jeux Olympiques 2024. Si Gabriel Lanaspeze, diplômé de l’INSA Lyon et docteur en génie mécanique, n’est pas un habitué des vélodromes, il a tout de même consacré ses trois dernières années de thèse à optimiser la transmission par chaîne des cyclistes de piste français. Inscrits dans le cadre du programme « Sciences 2024 » dont l’objectif est d’accompagner les athlètes français dans leur quête de titre aux Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, les travaux de Gabriel Lanaspeze ont participé à répondre aux enjeux techniques posés par la fédération de cyclisme. Car les cyclistes sur piste de très haut niveau, lancés à vive allure, peuvent s’en remettre aux lois physiques et mécaniques pour optimiser leurs performances.

Vos travaux de thèse s’inscrivent dans le cadre d’un vaste programme de recherche collectif dédié à l’accompagnement des athlètes français dans leur quête de titres aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pourriez-vous résumer les grandes lignes du programme ?

L’idée du programme Sciences 2024 est de faire remonter les questions des sportifs, entraîneurs et techniciens, jusqu’aux laboratoires de recherche scientifiques français. La Fédération Française de Cyclisme (FFC) s’est adressée, entre autres structures de recherches, au LaMCoS1 pour répondre théoriquement et expérimentalement à certaines problématiques techniques et mécaniques auxquelles les coureurs peuvent être régulièrement confrontés. Un des enjeux principaux de ce programme est l’interface entre la communauté scientifique et celle des sportifs. En effet, les enjeux sont différents entre les deux mondes. Parfois, il peut y avoir des incompréhensions, des priorités différentes ou des résultats qui peuvent s’avérer intéressants pour un scientifique et qui n’est pas vraiment celui attendu par un entraîneur. Ce sont deux mondes très différents qui essaient de communiquer à travers Sciences 2024. Il y a un vrai enjeu de vulgarisation et de communication !

Vos travaux ont principalement porté sur le cyclisme sur piste, un sport où la science mécanique est, en raison de l’influence du matériel utilisé, assez importante. Les enjeux mécaniques doivent être nombreux ?

Effectivement, le cyclisme sur piste est une discipline très différente des autres disciplines comme les compétitions sur route, BMX ou VTT. D’abord, les coureurs évoluent dans des conditions très contrôlées, en vélodrome. En piste, les cyclistes tournent très vite, jusqu’à 70 km/h, sur un vélo assez différent de ceux que l’on peut avoir l’habitude de voir. Ce sont des machines dites à pignon fixe. Il n’y donc ni frein ni dérailleur. Ainsi, la vitesse est entièrement gérée au travers du pédalage et il n’y a pas de possibilité de changer de vitesse au cours de la course. Par ailleurs, des roues dites pleines ou à bâtons sont parfois utilisées. C’est un sport où les enjeux d’aérodynamisme sont très importants et où les choix mécaniques sont stratégiques. Par exemple, puisqu’il n’est pas possible de changer de vitesse, le choix du rapport de transmission2 est capital et peut fortement impacter les performances du coureur : il y a donc un optimum à trouver, en fonction des qualités de l’athlète et des courses. L’une des questions à laquelle il m’a été donné de répondre pendant ma thèse s’est, entre autres, concentrée sur la chaîne du vélo. Puisque celle-ci est soumise aux forces transmises par le cycliste, elle est conçue plus lourde et plus large qu’une chaîne traditionnelle. La FFC souhaitait réduire la taille de celle-ci, afin de gagner du poids sur l’équipement. Il nous a donc été demandé de s’assurer qu’une telle réduction ne présentait pas de risque pour la sécurité des athlètes. Nous avons également exploré les conséquences mécaniques des variations de réglages de la transmission, notamment en matière de rendement énergétique. Sur ces points, les mécaniciens peuvent intervenir pour réduire les pertes de puissance et explorer des possibilités d’optimisation.

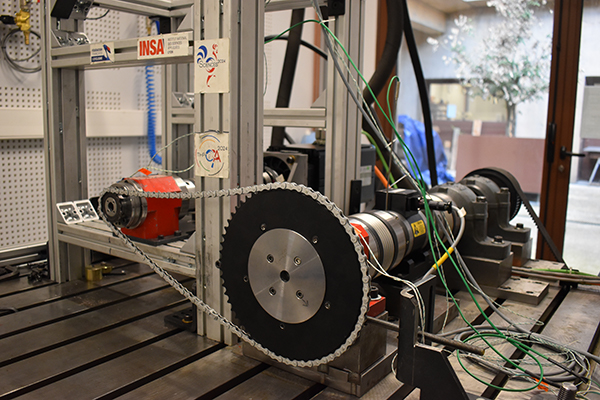

Le banc d’essai utilisé par Gabriel Lanaspeze pour vérifier ses modélisations numériques.

Comment avez-vous résolu la problématique technique posée par la FFC sur la chaîne de vélo ?

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux pertes d’énergie qui ont lieu lorsqu’un maillon rentre en contact ou bien quitte le pignon. Pour rappel, l’un des principaux enjeux mécaniques de ce sport est de trouver la plage optimale pour que l’énergie fournie par le cycliste, soit réutilisée au maximum dans le mouvement ; la chaîne étant l’un des principaux éléments d’influence sur le rendement. Nous avons utilisé deux approches complémentaires. D’abord avec de la modélisation numérique des transmissions, j’ai cherché à faire évoluer les modèles, permettant par exemple d’étudier de nouvelles géométries de dentures. En parallèle, un banc d’essai a été développé par un ingénieur de recherche, Martin Best (ENISE), et qui se trouve au LaMCoS. C’est un banc qui permettait d’étudier les courroies de moteur de camion, mais avec quelques adaptations, il a pu être utilisé pour vérifier les modélisations numériques. Ainsi, en testant plusieurs paramètres comme le couple, le réglage de la tension, le nombre de dents des pignons, le pas de la chaîne ou le coefficient de frottement, nous avons pu fournir des résultats qui permettront peut-être de futures optimisations. Pour le moment, en matière d’applications réelles pour les Jeux Olympiques et Jeux paralympiques 2024, tout est entre les mains de la FFC mais je serais très fier que ces expérimentations aident à décrocher des médailles françaises !

La thèse de Gabriel Lanaspeze a été encadré par Fabrice Ville, Bérengère Guilbert et Lionel Manin (INSA GMD).

Sciences 2024 est un programme de recherche collectif regroupant universités, grandes écoles et centres de recherches dans le but d’accompagner les athlètes français dans leur quête de médailles olympiques aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L’INSA Lyon a rejoint le programme dès son lancement en juillet 2018 notamment sous l’impulsion de Lionel Manin. Depuis différentes problématiques sont étudiées à l’INS -Lyon dans le cadre de projets étudiants, de stages ou bien de thèses.

Sciences 2024 est un programme de recherche collectif regroupant universités, grandes écoles et centres de recherches dans le but d’accompagner les athlètes français dans leur quête de médailles olympiques aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L’INSA Lyon a rejoint le programme dès son lancement en juillet 2018 notamment sous l’impulsion de Lionel Manin. Depuis différentes problématiques sont étudiées à l’INS -Lyon dans le cadre de projets étudiants, de stages ou bien de thèses.

[1] Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (INSA Lyon/CNRS/UdL).

[2] i.e., rapport de vitesse de rotation entre le plateau et le pignon.