Vie de campus

Le « Karna » : aux origines d’un festival étudiant qui fait du lien avec la cité

Depuis 1993, le Karnaval Solidaire de l'INSA Lyon anime le campus de La Doua et les rues de Villeurbanne d'une ambiance festive et engagée. À l’origine : un défilé pour mardi-gras au profit des bonnes œuvres. Aujourd’hui : un festival qui rassemble chaque année étudiants, enfants et parents villeurbannais dans une programmation diversifiée, faite d’ateliers, de concerts, de parades, de conférences et de vie sur le campus.

Au fil des éditions, le rendez-vous étudiant est devenu institution locale, portée par l’engagement bénévole et une volonté affirmée de créer du lien entre les générations et les milieux sociaux. Sur le campus ou dans la ville, « le Karna » est une caisse de résonance pour d’autres idées alternatives ; celle d’un récit de société où communauté et engagement sont mis au cœur de la cité.

Aux origines : le défilé du Carnaval

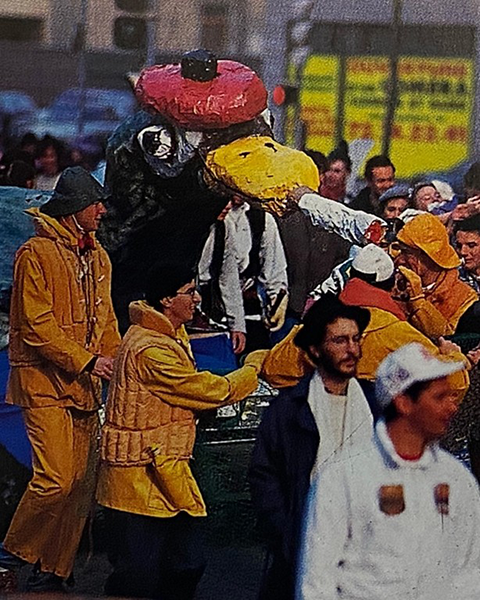

Tout débute avec un projet simple, mais ambitieux : faire du traditionnel carnaval, une action solidaire. « Quelle fierté lorsque place Bellecour, le Konvoi Humanitaire du premier défilé déposait son butin de vêtements, nourriture et de dons numéraires pour donner aux bonnes œuvres ! », peut-on lire dans les documents d’archives de la vie associative de l’INSA Lyon. C’était en 1993 : un défilé de carnaval, à l’origine de l’un des évènements les plus conséquents de la vie étudiante insalienne, le Karnaval Solidaire, anciennement le Karnaval humanitaire et solidaire.

Archives INSA Lyon

D’année en année, l’initiative prend de l’ampleur. Sauf quelques rares exceptions, les chars et les costumes défilent pour le mardi gras dans les rues de Villeurbanne. Musiciens, jongleurs, danseurs et costumes fous répondent présents à l’invitation qui réunit 2000 enfants des écoles primaires alentours. La légion est guidée par une marionnette géante, suivie des chars construits à partir de toutes sortes de palettes, cartons, cordes et caddies. Jusqu’à il y a peu, on mettait le feu à Monsieur Karnaval sur la place de la Mairie, après l’avoir suivi depuis le campus de La Doua ; une tradition abandonnée pour des raisons évidentes de sécurité mais qui n’ôte rien à la chaleureuse ambiance de l’évènement.

L’évolution vers le format « festival »

Très vite, une seule après-midi ne suffit plus à contenir l’énergie et les idées des Karnavaleux. Les festivités s’étant élargies avec une soirée spéciale à la K’fêt le vendredi de la semaine du défilé, la possibilité d’investir le campus de La Doua se présente. Le projet prend alors une nouvelle dimension : celle d’un festival ancré sur le campus, pensé comme un temps fort de rencontres et d’animations. Dès lors, durant une semaine, le campus devient un lieu de réunion pour les étudiants et les citoyens engagés. Il aura fallu quelques éditions supplémentaires pour roder le modèle économique de l’évènement et ainsi effacer un léger déficit financier qui aurait pu freiner les bonnes intentions étudiantes.

Archives INSA Lyon, VISA (1994)

C'est ainsi que le Karnaval devient rendez-vous annuel, entre le mardi gras et Pâques, offrant le loisir aux petits et grands, de profiter pleinement des parades, des conférences et des concerts en fêtant le printemps.

La fête pour les bonnes causes

Dès l’origine, la fête porte une dimension profondément solidaire. « C’est un évènement qui se veut politiquement éveillé, socialement engagé et écologiquement créatif », écrivait-on dans l’Insatiable à l’occasion d’un hors-série consacré. Déjà les premières parades prévoyaient des camionnettes pour servir des repas chauds aux personnes dans le besoin. À chaque édition, les membres redoublent d’effort pour engranger des bénéfices sur les concerts, la vente d’en-cas et de boissons, ou le bal folk.

L’engagement des bénévoles dépasse rapidement les frontières locales et se porte à l’échelle l’internationale, comme en 1995 où l’élan de solidarité inonde l’établissement tout entier : membres du personnel et étudiants décident de ne manger qu’un bol de riz pour faire réaliser une économie de fonctionnement permettant d’envoyer 33 tonnes d’aides aux réfugiés victimes de la guerre de l’ex-Yougoslavie. Les Restos du Cœur et divers projets d’accès à l’eau au Burkina Faso ont ainsi été longtemps liés avec l’association étudiante.

Archives INSA Lyon, VISA (1995)

Plus récemment, le Karna recentre ses actions sur des projets de proximité. Ces dernières années, la solidarité privilégie le soutien de projets locaux, afin de laisser la possibilité aux bénévoles de s’engager humainement et non plus seulement financièrement, sur des projets plus près de chez eux.

En 2025, le Karnaval Solidaire est en lien avec l’association C.L.A.S.S.E.S, qui accompagne des familles en grande précarité dans la scolarisation de leurs enfants sur le territoire de la métropole lyonnaise.

Ouvert sur Villeurbanne et ses habitants

Ce qui fait la singularité du festival, c’est aussi son ancrage territorial. Parmi les ambitions sociales de l’association étudiante, une intention forte perdure avec les années : celle de donner sa voix à la cité et à ses citoyens. Une action que la ville de Villeurbanne soutient de longue date et avec qui le bureau a su entretenir un lien fort. Faire du lien se traduit concrètement dans la programmation, d’une journée dédiée à la vie locale : le samedi, les associations voisines sont invitées à animer des ateliers et présenter leurs actions aux visiteurs.

Karnaval Solidaire, 2025

Le lien se renforce aussi en fin de journée où le festival attire bien au-delà du cercle étudiant ; il n’est pas rare de voir affluer des gens au-delà du campus lors des soirées. Seule « la Marmite », une scène ouverte, reste l’exception, attirant les musiciens insaliens impatients de performer. « Cette année, la nouvelle soirée théâtre et dragshow a fait venir des personnes qui ne connaissaient pas le Karna. La thématisation des soirées permet d’accueil des publics différents et cela est une force », explique Clémence, en charge de « la kom », au sein de l’association pour l’édition 2025.

Conférence Karnaval Solidaire 2025

Au Karna, c’est aussi un autre récit de société que l’on vient chercher ; un récit dans lequel la communauté est reine. D’ailleurs, l'association marque les bénévoles qui reviennent chaque année, depuis plus de 30 ans pour certains. « Cette particularité a façonné l’identité du Karna. Pour le recrutement des bénévoles, il est important pour nous de nous ouvrir à d’autres sources que celles du campus », explique Clémence. Si la majorité des membres sont étudiants à l'INSA Lyon, il n’est effectivement pas rare que des bénévoles extérieurs à l’établissement viennent prêter main-forte lors de la semaine de festivités. Ainsi, les Karnavaleux sont accueillis à bras ouvert pour s’activer autour du grand chapiteau de cirque qui prend place au milieu du campus et qui laisse cette douce sensation d’évasion de la ville pour la campagne.

Formation

L’histoire olympique de la section sport de haut niveau

En septembre 1981, l'INSA Lyon s'était vu confier une expérience inédite dans l’Enseignement Supérieur : organiser une formation permettant à l’élève-ingénieur et sportif de haut niveau de mener à bien un double projet sportif et académique. Sous la tutelle conjointe des ministères de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse et des Sports, la « section sport-études », aujourd’hui « section sport de haut niveau », naissait il y a 43 ans. Depuis, elle n’a eu de cesse de fournir régulièrement des athlètes aux délégations olympiques françaises. De l’origine du projet aux élèves médaillés : voyage au cœur de l’histoire de la section sport de haut niveau de l’INSA Lyon.

Aux origines

Si les sections pour sportifs de haut niveau existaient bel et bien dans le secondaire dès 1974, aucun équivalent n’avait été alors mis en place dans le Supérieur. Les sportifs de haut niveau sortant du secondaire rejoignaient à cette époque le CREPS1 pour devenir professeurs d’éducation physique et sportive. L’initiative de combler ce vide énorme dans le paysage français revient à Robert Vanel, alors directeur du service des sports de l’INSA Lyon avec l’appui des enseignants d’EPS, dont Marcel Mendez. « Raymond Hamelin2, qui avait aussi mené une réflexion sur le sujet, avait fait voyager l’idée d’une section sportive auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, à Paris », expliquait Robert Vanel, l’artisan de la première section sport-études de l’ESR et qui deviendra par la suite le premier directeur de la section sport-études de l’INSA Lyon. Après quelques négociations, le directeur de l’école d’ingénieur lyonnaise d’alors, Raymond Hamelin, réussissait à obtenir des postes avec l’intervention conjointe de Charles Hernu, alors ministre et maire de Villeurbanne : la section sport-études ouvrirait à la rentrée 1981.

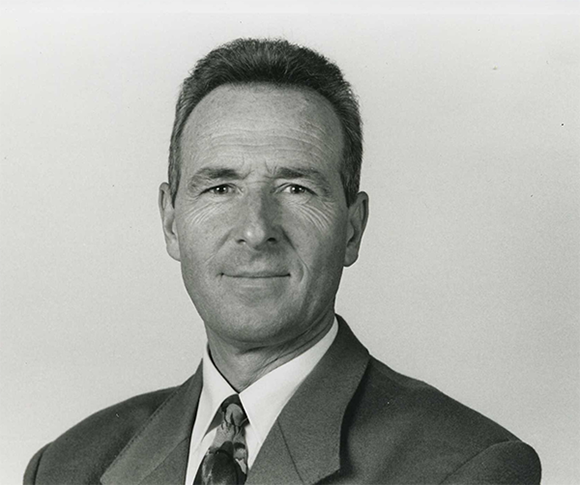

Robert Vanel3, l’un des artisans de la première section sport-études

au sein de l’enseignement supérieur (Archives INSA Lyon).

Une école prédisposée au sport

L’origine de la section sport de haut niveau s’appuie sur une tradition chère à l’INSA : la pratique sportive qui participe à la formation de l’ingénieur, « en le préparant à l’évaluation de l’effort et du risque4 » ; une disposition certaine qui pouvait préjuger de la réussite du projet, inédit pour l’époque. Le « Professeur coordonnateur d’EPS » écrivait à ce sujet dans une circulaire de présentation5 de la section. « Plusieurs facteurs concourent à faire de l’INSA, l’un des établissements français le plus apte à la réussite de l’expérience : un effectif de 3 000 élèves, dont une grande majorité vit en régime d’internat ; des infrastructures sportives très développées sur le territoire même de l’école ; des cours d’EPS obligatoires à raison de deux heures par semaine avec notation intégrée dans le bilan général de tous les élèves-ingénieurs ; et des résultats sportifs brillants6 de l’association sportive qui font de l’INSA le leader français de la pratique sportive universitaire. »

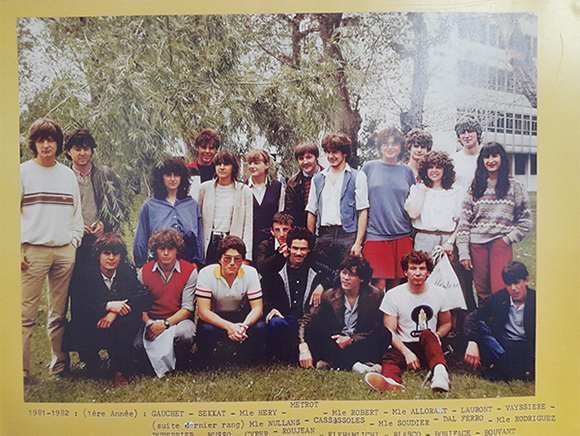

Pendant les deux premières années, la section a ainsi offert quatre spécialités : athlétisme, basket-ball, cyclisme et volley-ball. Avec l'aide de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et du mouvement sportif local, elle s'ouvrira rapidement à d'autres disciplines individuelles.

Première promotion de la section sport-études en 1981

(archives Centre des sports de l’INSA Lyon).

Un succès quasiment immédiat

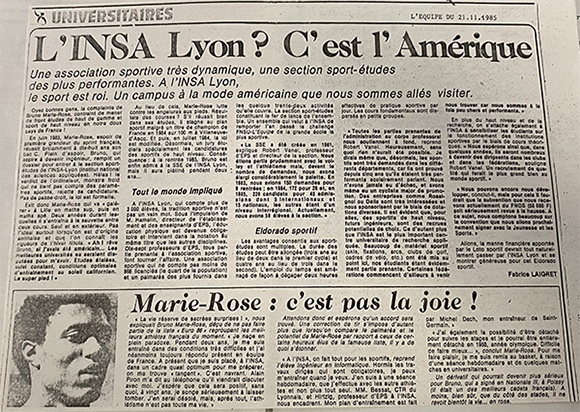

Comptant sur un encadrement sportif solide, une salle de musculation sur le campus, un suivi médical et une restauration spécifique, la structure « suffisamment élaborée pour offrir aux futurs candidats toutes les garanties de réussite, conjointe, scolaire et sportive », fait mouche. « L’INSA Lyon ? C’est l’Amérique ! », titrait l’Équipe dans un article publié le 21 novembre 1985. Modalités d’admission, aménagement de la scolarité et jeunes champions : le journal d’information sportive ne tarit pas d’éloges sur la section sport-études. Et Robert Vanel, alors interviewé, d’ajouter : « nos sportifs sont très demandés dans les différents départements, car ils ont prouvé depuis cinq ans qu’ils étaient très performants, scolairement parlant. Nous n’avons jamais eu d’échec et nous avons même eu un cycliste major de promotion. »

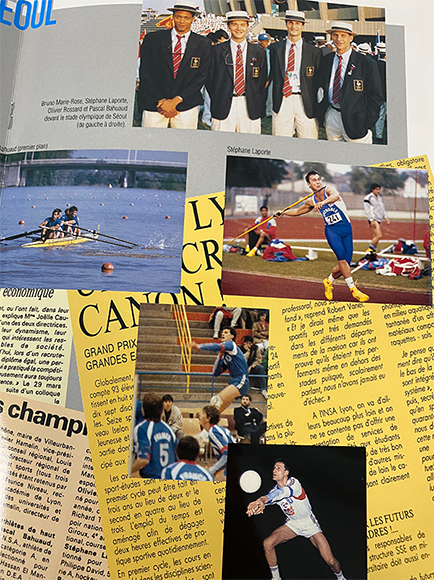

Sur la même coupure de presse, le portrait d’un élève-ingénieur, ayant commencé l’écriture de son histoire avec les Jeux Olympiques7 sur les bancs de l’INSA : Bruno Marie-Rose, recordman du monde du 200 mètres en salle en 1987 et qui décrochera son diplôme d’ingénieur l’année suivante. Il fera partie des cinq élèves-ingénieurs insaliens sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Séoul en 1988, aux côtés de Pascal Bahuaud (aviron 4 sans barreur), Stéphane Laporte (athlétisme et ex-recordman de France de javelot), Éric Neisse (athlétisme et recordman de France des 50 km marche) et Olivier Rossard (volley-ball). Bruno Marie-Rose rentrera de Corée avec la médaille de bronze au 4x100 mètres.

« À l’INSA Lyon, le sport est roi », soulignait l’Équipe

dans un article publié le 21 novembre 1985.

1992 : la « SSE » devient « SSHN »

Prototype à sa création, dix ans après, la section sport-études sert toujours de référence et de modèle dans l’enseignement supérieur français. En 1992, année olympique, la section se transforme et change de nom sous la direction de Jean-Pierre Hirtzig. Comme pour marquer un cap assumé vers les compétitions olympiques de Séoul et de Barcelone, la section devient « sport de haut niveau ».

Cependant, malgré un changement de nom, « l’école de la personnalité et de l’esprit d’équipe », comme on aimait la présenter sur les plaquettes de promotion, n’a pas fondamentalement fait évoluer son organisation. Les avantages consentis aux élèves-ingénieurs sportifs restent les mêmes : le Premier Cycle8 peut être accompli en trois ans, au lieu de deux et le Deuxième Cycle en quatre ans, au lieu de trois pour permettre aux élèves de se consacrer entièrement au sport. Un suivi médical très sérieux est assuré par le centre médico-sportif universitaire et en fin d’année, les élèves sportifs doivent se satisfaire au même contrôle que les autres étudiants.

Olivier Rossard, les lauriers de la section sport-études aux Jeux Olympiques

d’été de Séoul en 1988 (Archives de l’INSA Lyon).

La réussite du sportif et la formation du futur cadre

Ainsi, dans cet élan, les responsables de la section ne limitaient pas leurs ambitions à de bons résultats sportifs. Ils souhaitaient voir naître parmi les sportifs de l’Institut, des vocations de dirigeants ou d’animateurs du sport français et voir sortir, chaque année, quelques ingénieurs ou chercheurs, particulièrement sensibilisés à l’environnement scientifique et technologique du sport de haut niveau. La SSHN sert aussi d’interface entre les nombreux laboratoires de l’école et les intervenants dans la recherche appliquée au sport. Ainsi, en favorisant l’innovation technologique, la section sport de haut niveau participe doublement à l’effort olympique.

Dans sa bonne lancée, au début des années 1990, la SSHN fournissait à la délégation olympique française un athlète aux Jeux Olympiques d’Albertville, cinq à Barcelone et cinq aux Jeux d’Atlanta en 1996. Un peu plus tard, le nouveau millénaire n’avait pas freiné les ambitions des sportifs de l’INSA Lyon : à Athènes en 2004, cinq9 insaliens représentaient leur école. En 2008, sept insaliens étaient présents à Pékin, dont trois furent médaillés olympiques : Jean-Christophe Peraud (VTT Cross country, 2e place), Jonathan Coeffic (Aviron 4 de couple, 3e place) et Guillaume Florent (Voile Finn, 3e place). À Londres, deux jeunes diplômés de l’école étaient aussi en lice.

Extrait d’une plaquette de présentation de la section sport de haut niveau,

début des années 1990 (Archives de l’INSA Lyon)

Être élève-ingénieur sportif aujourd’hui, à l’aube des JOP 2024

À la veille de Paris 2024, la section sport de haut niveau continue d’épauler ses athlètes, en Haute Couture. « Lorsque l’annonce du pays d’accueil avait été rendue officielle, en 2016 ou 2017, la section sport de haut niveau alors sous la direction d’Éric Dumont s’était organisée pour offrir à nos jeunes sportifs, un cadre d’accompagnement précis pour les Jeux Olympiques 2024 », explique Hervé Bizzotto, actuel directeur de la SSHN de l’INSA Lyon. « Le projet haute-performance 2024 est un dispositif complémentaire à l’accompagnement et à l’aménagement classique. Nous offrons à tous les élèves-ingénieurs-sportifs (absences excusées, rattrapage de cours, soutien par des enseignants, cours visibles en replay). Ainsi, il est ouvert aux sportifs inscrits sur les listes ministérielles « Relève ou Sénior », qui bénéficient d’un accompagnement s’articulant autour de bilans en diététique, de suivi kinésithérapique, d’un suivi en réathlétisation, de récupération par la cryothérapie et d’un suivi optimisé en préparation mentale », ajoute le directeur de la section. Un beau défi que d’encadrer les véritables parcours de patience que traversent ces sportifs et élèves-ingénieurs chevronnés. « C’est une façon pour l’INSA d’être partie prenante de ces Jeux ; une façon de faire de cette année olympique et paralympique, l’année de tous les possibles. »

Le sport insalien à l’horizon Paris 2024

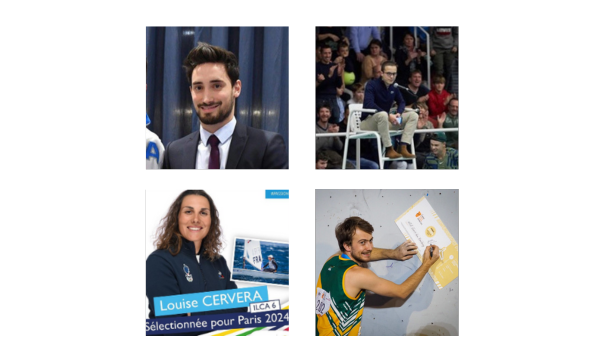

Pour l’heure, quatre élèves et diplômés de l’INSA Lyon sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques 2024.

• Fabien Filaire, diplômé biosciences en 2020 : arbitrage en escrime paralympique,

• Hugo Nihouarn, diplômé génie mécanique en 2023 : arbitrage en tennis,

• Louise Cervera, 5e année au département génie mécanique voile-Ilca 6,

• Mel Janse van Rensburg, 2e année au département Formation Initiale aux Métiers d'Ingénieur : escalade (Afrique du Sud).

D’autres sont en cours de sélection.

• Sarah Madeleine, 4e année au département génie mécanique : athlétisme 1500m,

• Luca Priore, 3e-4e au département génie mécanique : cyclisme sur piste,

• Jeanne Roche, 2e année au département Formation Initiale aux Métiers d'Ingénieur : aviron,

• Koceila Mammeri, 5e au département génie mécanique : badminton (Algérie),

• Gaëtan Charlot, diplômé génie industriel en 2023 : escrime paralympique.

[1] CREPS : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives.

[2] Raymond Hamelin, directeur de l’INSA Lyon de 1974 à 1991.

[3] Ont été successivement directeurs de la section : Robert Vanel (1981-1992), Jean-Pierre Hirtzig (1992-2004), Michel Bouvard (2004-2016), Éric Dumont (2016-2022) et Hervé Bizzotto (2022 à aujourd’hui).

[4] Issu de la plaquette de présentation de la section sport de haut niveau (1995).

[5] Document non-signé et date approximative (1982-1983) / Archives INSA Lyon.

[6] En 25 ans d’existence, l’INSA Lyon comptait déjà dans son palmarès : 2 champions du monde (Jean-Marie Muller en ski nautique et Patrick Bunichon en canoë), une célébrité mondiale de haute montagne (Yannick Seigneur), 7 internationaux civils et 22 internationaux universitaires. L’école comptait aussi 21 titres de champion de France universitaires, 9 coupes de France en catégorie « Grandes écoles » et plus de 300 titres de champion d’Académie.

[7] Bruno Marie-Rose est aujourd’hui le directeur de la Technologie du comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

[8] Le Premier Cycle correspondait aux deux premières années d’études ingénieurs. Aujourd’hui, le Premier Cycle est devenu « FIMI », pour Formation Initiale aux Métiers d’Ingénieur.

[9] Jonathan Coeffic (aviron 4 de couple), Jean-Christophe Peraud (VTT cross-country), Guillaume Florent (voile Finn), Olivier Backes (voile Tornado) et Blandine Rouille (voile Europe).

Vie de campus

Souvenirs de curieux amphis

Les amphithéâtres emblématiques de l’INSA, hauts lieux du modèle pédagogique de l’école, ont vu défiler des dizaines de générations d’élèves et ont été le théâtre de nombreuses expériences originales. Entre les ébouriffantes leçons d’enseignants inspirés, les nuits du cinéma, ou encore les exploits en roller sur les toits, leurs murs et leurs toits servent bien plus que la seule formation des esprits.

Construits entre 1957 et 1964, ces trois édifices atypiques prennent le nom des fondateurs de l’école et de grandes figures scientifiques : Jean Capelle, Gaston Berger, Marc Seguin et Laura Bassi1. En les concevant, Jacques Perrin-Fayolle, architecte du campus, souhaite « que les étudiants entourent au plus près les conférenciers dans une configuration visuelle et acoustique extrêmement favorable ». Ils affichent alors d’impressionnants volumes intérieurs, de grandes capacités d’accueil et une qualité acoustique particulièrement remarquable. Avec leur construction en étoile, excepté l’amphi Capelle, et leurs toits formés par de grandes ailes inclinées, ces amphithéâtres en béton coulé se distinguent du reste des édifices rectilignes du campus de la Doua, marquant les esprits des visiteurs.

Ces curieux amphithéâtres font travailler l’imagination des insaliens qui, lorsqu’on les interroge sur ce à quoi ils leur font penser, citent volontiers : « le tricorne de Bonaparte », ou encore « des vaisseaux spatiaux ». Pour d’autres, plus solennels sans doute, les amphithéâtres ne sont pas sans rappeler la plastique des églises érigées dans les années 1950 et 1960. Et ils ont plutôt raison de s’y référer car loin de vouloir donner une dimension mystique à ces édifices, l’architecte s’est effectivement inspiré de l’une des œuvres du Corbusier, un de ses maîtres-à-penser, avec la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp et le Pavillon Philips.

Amphithéâtre Laura Bassi (2021)

Du toit comme half-pipe

Leur architecture originale n’a pas manqué d’inspirer certains insaliens qui y ont vu une occasion sans pareille de faire parler leur ingéniosité. Un ancien élève se souvient ainsi qu’au début des années 2000, à défaut qu’une desserte en tramway n’atteigne alors pas le campus, les rollers étaient un moyen de locomotion efficace et abordable pour naviguer sur le campus de la Doua. Les toits de ces amphis en double courbure constituaient des rampes idéales pour s’essayer à quelques tricks2 sur patins. Le jeu aura pourtant été de courte durée, tant la performance du rider est venue à bout de la patience des étudiants qui tentaient de suivre le cours qui se déroulaient sous ses roues. « Les vibrations des patins sur le toit étaient telles que le vacarme que cela générait rendait inaudible le cours qui se déroulait dans l’amphi », se souvient Julian, diplômé du département génie électrique. Heureusement, les équipements sportifs et de loisirs « officiels » du campus étaient assez nombreux et intéressants pour que le rider se rabatte sur eux : « C’est d’ailleurs la qualité de ces équipements qui, à l’époque, m’avait poussé à choisir l’INSA Lyon », tient-il à préciser.

Amphithéâtre Laura Bassi

… aux bancs cirés …

Sous leur toiture cintrée, les amphithéâtres accueillent le cœur pédagogique de l’école : des séries de gradins en arcs courbés prévus pour plusieurs centaines d’élèves-ingénieurs qui s’évertuent à remplir leur devoir d’assiduité, vendredis matin compris, quitte à s’armer d’un coude comme pilier de tête un peu lourde. Assis de longues heures durant, les insaliens usent donc leurs fonds de culottes sur des bancs prévus pour résister à l’épreuve du temps : très rigides, donc. Élève au début des années 1990, Nicolas Gaillard, diplômé de l’INSA et désormais directeur général adjoint des services de son école, se « souvient du mal de fesses qu’une nuit du cinéma, assis six heures de suite dans l’amphi Capelle » avait réveillé en lui.

Ceci étant, les heures ne défilent pas de la même manière selon que les élèves se mesurent à des leçons assommantes ou à des conférenciers passionnés. Quelques témoignages se rejoignent d’ailleurs pour rendre hommage à ces professeurs qui savaient captiver et faire oublier la raideur des assises : Antoine et Fabien, élèves entre 2006 et 2011, évoquent ainsi « le cas singulier de Daniel Babot professeur passionné et passionnant, qui, digne d’un grand acteur de théâtre, proposait des récitals envoûtants sur les innovations de la physique nucléaire. L’un de nos plus beaux souvenirs en amphi à l’INSA ! », précisent-ils. Parfois, la forme des toits servaient à mettre en image la définition du parabolïde hyperbolique lors des leçons de géométrie. Les souvenirs échappent à l’usure du temps dès lors qu’ils ont participé à la formation de nos esprits ; certaines générations se rappelleront ainsi longtemps des assemblées générales, et de leur formation à l’esprit critique, que ces amphithéâtres leur ont permis de tenir.

… jusqu’au printemps étudiant…

Mai 68, les étudiants de l’INSA entrent en grève promptement et font de la Doua un des centres de la révolte étudiante lyonnaise3. Les amphis s’emplissent d’insaliens pendant les assemblées générales, les piquets de grève s’y dressent et le printemps étudiant lyonnais s’étend depuis le campus de la Doua jusqu’aux autres sites universitaires de la ville. On peut lire dans un article du Monde : « Un groupe d’élèves de l’Institut national des sciences appliquées a bloqué ce samedi 11 mai au matin à 8 heures la faculté de droit et le rectorat de l’université de Lyon au centre de la ville, sur la rive gauche du Rhône. » Les cortèges insaliens, qui ont participés à faire de mai 68 le plus grand mouvement de revendications et de révoltes étudiantes du siècle dernier, se sont donc constitués à partir des débats qui se sont déroulés dans les amphis de l’école. Le printemps étudiant a participé, à sa manière, à faire de ces amphithéâtres bien plus que de simples salles de cours.

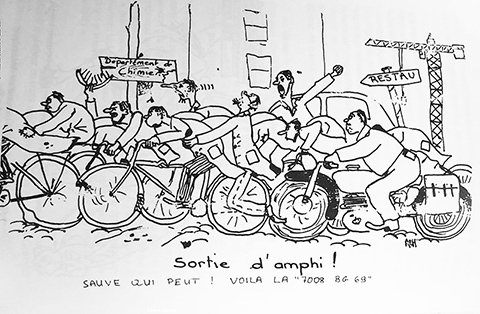

À midi, la ruée vers le restaurant (un véhicule est nécessaire

pour franchir les distances sur le campus en plein chantier)

Boirel, René, L’avènement de l’Institut National des Sciences Appliquées, Lyon, 1983.

Bien plus que de simples amphis

« L’architecture, c’est ce qui fait les belles ruines », exprimait astucieusement l’architecte Auguste Perret. Si le campus est encore à mille lieues de l’état de vestige, l’amphi Capelle, dont la capacité avoisinait les 1000 places, a bien frôlé la catastrophe, en 2017, après avoir subi un important incendie. L’édifice, qui a vu passer soixante générations d’insaliens pour leur rentrée, reste porte close le temps d’être réhabilité. Les autres, abîmés dans une moindre mesure, par le temps et les coups de crayon, se refont aussi une beauté. C’est à l’intérieur que ça se passe : couloirs de circulation, mobilier, parois, isolation, matériel technique… Dehors, si les parkings adjacents ont disparu au même titre que certaines passerelles qui masquaient les édifices, la carapace des amphis n’a pas bougé, au contraire. « L’école a voulu les rendre plus visibles encore et valoriser leurs alentours, sans porter atteinte à l’œuvre de Perrin-Fayolle », précise Nicolas Gaillard. « Nous avons aussi végétalisé leurs abords mais en bons ingénieurs, ce verdissement ne poursuit pas qu’une fonction esthétique. Il sert aussi à l’infiltration des eaux pluviales et à la création de nouveaux espaces de vie pour les élèves, comme le théâtre de verdure derrière Laura Bassi ».

Les silhouettes des amphis ne perdront donc rien de leur tortuosité et la communauté INSA continuera de se référer à ces « vaisseaux » de Fayolle, qui distinguent le caractère novateur du modèle de formation insalien.

[1] Anciennement Lespinasse

[2] : Figures acrobatiques

[3] Mathieu Garabedian (2020), « Le Petit livre de l'INSA Lyon », BDE - INSA de Lyon, 153 p.