Sciences & Société

Foire des Sciences et Technologies

Exposition des projets des élèves en 2ᵉ année : Parcours Pluridisciplinaires d’Initiation à l’Ingénierie (P2I). Collaboration entre FIMI et second cycle.

L’occasion pour les étudiants de 2e année de clôturer l'année pédagogique en exposant leurs prototypes conçus en équipe durant ce dernier semestre.

Au programme :

- 13h30 : Ouverture de la Foire sur la pelouse du FIMI et salles dans les bâtiments M. Mirzakhani et L. Néel.

- 16h30 : Remise des Prix

- 17h00 : Gouter offert par les Alumni.

Cette année, la Foire des Sciences et Technologies est organisée en collaboration avec l'équipe de l'entreprenariat INSA avec le programme "Odyssée des Idées"

Sciences & Société

Foire des Sciences et Technologies au FIMI

Exposition des projets des élèves en 2ᵉ année (32 groupes d'étudiants) : 8 Parcours Pluridisciplinaires d’Initiation à l’Ingénierie (P2I). Collaboration entre FIMI et second cycle.

L’occasion pour les étudiants de 2e année de clôturer l'année pédagogique en exposant leurs prototypes conçus en équipe durant ce dernier semestre.

Programme

13h : Installation des stands

13h30 : inauguration de la foire par Frédéric Fotiadu, directeur de l'INSA Lyon

13h30 - 16h30 : Visite et évaluation des stands pour tous (visiteurs, invités, personnels et étudiants) > Prototypes, maquettes, vidéos, animations

16h30 : Remise des prix

17h : Pot de clôture

Informations complémentaires

-

Pelouse FIMI et bâtiment Maryam Myrzakhani - Villeurbanne

Mots clés

Derniers évènements

Tous les évènements

Formation

Premier cycle INSA Martinique-Caraïbe et INS’Avenir : les premiers bilans

Une réelle transformation de nos sociétés ne se fera point sans mixité ni diversité. Un an après la publication du tome 2 du Livre blanc « Diversités & ouverture sociale » par les équipes de l’Institut Gaston Berger du Groupe INSA, la rentrée 2023 a vu naître deux nouveaux dispositifs de formation pour favoriser la mixité sociale et territoriale : le Premier cycle INSA Martinique Caraïbe à Fort-de-France, et la filière INS’Avenir proposée à l’INSA Lyon. Le premier ambitionne de favoriser la réussite des étudiants ultra-marins ; le second de mener à l’intégration des bacheliers technologiques et de bacheliers généraux n’ayant suivi qu’une seule spécialité scientifique en terminale au cursus d’ingénieur.

« Se laisser le temps pour mûrir ses projets d’orientation, et se laisser aussi le temps de mûrir soi-même ». C’est un peu le point commun qu’ont manifesté les étudiants de la première promotion du dispositif Premier cycle INSA Martinique Caraïbe lorsqu’ils ont été interrogés sur le choix de première année d’études supérieures. Recrutés via la plateforme Parcoursup, les candidats suivent pendant deux années une formation généraliste équivalente à celle proposée dans les INSA en métropole, pour poursuivre ensuite leur cursus ingénieur au sein d’une des écoles du Groupe INSA. « Nous avons beaucoup de jeunes qui ne seraient jamais allés dans l’Hexagone pour poursuivre leurs études supérieures. Ils auraient choisi un BTS ou l’Université pour différentes raisons, parfois financières ou par peur du déracinement qui peut s’avérer trop brutal à 17 ou 18 ans. L’objectif est qu’ils puissent accéder à la 3e année avec plus de maturité, l’habitude de ne plus vivre chez leurs parents, dans une culture où les liens familiaux sont très forts, à 8000 kilomètres du cocon familial », explique Damien Jacques, enseignant au département FIMI1 de l’INSA Lyon et porteur du projet.

La première promotion du Premier cycle INSA Martinique Caraïbe compte 23 étudiants.

Grâce à des échanges pérennisés et réguliers de longue date avec des collègues de l’île aux fleurs, l’INSA s’est naturellement intégré au paysage enseignant martiniquais. C’est aussi le fort besoin de formation d’ingénieur et de formation scientifique qui a déterminé l’implantation de ce tout nouveau cursus. « Ce cycle vise à faciliter le retour des ingénieurs diplômés sur le territoire, notamment grâce à des spécialités ciblées qui répondent aux problématiques économiques locales. Lors des études de faisabilité, les entreprises nous remontaient des difficultés de recrutement sur des secteurs spécifiques. Le besoin en techniciens et techniciens supérieurs se fait aussi ressentir », ajoute l’enseignant. Aujourd’hui, la première promotion, composée de 23 étudiants montre une belle émulation. « Le groupe est composé d’élèves martiniquais, guyanais et métropolitains. Et il y a une quasi-parité filles-garçons ! C’est un groupe très hétérogène, ce qui constitue une richesse pour l’évolution de chacune et chacun. »

La diversité du groupe d’apprenants, c’est aussi le fer de lance du dispositif INS’Avenir, lancé à la rentrée dernière au sein de l’INSA Lyon. Accueillant des élèves issus de baccalauréats technologiques2 et de baccalauréat général ayant suivi une seule spécialité scientifique en terminale3, cette filière se déroule sur deux années préliminaires, avant de rejoindre la 2e année du département FIMI. « Grâce à un dispositif individualisé, cette filière laisse le temps aux élèves de s’adapter aux exigences de l’enseignement supérieur et, nous l’espérons d’améliorer le taux de réussite pour les bacheliers technologiques », indique Pedro Da Silva, Professeur des Universités au département FIMI et co-responsable de la filière. « L’ouverture aux bacheliers généraux ayant suivi une seule majeure scientifique permet d’élargir notre vivier et d’avoir des parcours que l’on n’aurait jamais eus autrement, par le cursus classique ».

Dans la première promotion, composée de 27 étudiants, la mixité et la diversité des parcours est donc un pari réussi. Dans cette classe, bacheliers spécialistes de disciplines littéraires, de sciences économiques et sociales ou encore d'histoire-géographie et géopolitique, cohabitent avec des bacheliers de sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. « Il y a un vrai recul de certains étudiants sur les problématiques de transitions énergétiques et de problématiques de durabilité. Cela donne des regards et des façons de penser différentes et finalement assez complémentaires. L’interdisciplinarité les fait avancer », ajoute Sébastien Livi, Professeur des Universités et aussi co-responsable de la filière INS’Avenir. « Il ne faut pas oublier que dans notre système scolaire, nous demandons aux élèves de se spécialiser très tôt, dès le lycée. Pour l’accès aux écoles du Groupe INSA, il est requis de suivre deux spécialités scientifiques en terminale ; nous avons souhaité donner une chance aux bacheliers généraux qui n’ont qu'une spécialité scientifique. La filière INS’Avenir offre ainsi une souplesse dans les choix d'orientation des lycéens, qui se dessinent dès la fin de la seconde », conclut l’enseignant.

[1] La Formation Initiale aux Métiers d’Ingénieur correspond aux deux premières années du cursus ingénieur à l’INSA Lyon

[2] Baccalauréats STI2D et STL

[3] Mathématiques ou SI / NSI / PC + l’option Maths complémentaires

Vie de campus

5 nouveaux bâtiments éco-rénovés sur le campus de l’INSA Lyon

Le 6 octobre 2023, Olivier Dugrip, Recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, Recteur de l'académie de Lyon et Chancelier des universités, Gabriele Fioni, Recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, et Olivier Roussat, Directeur Général du Groupe Bouygues et diplômé de l'INSA Lyon 87, étaient réunis autour de Frédéric Fotiadu, Directeur de l’INSA Lyon pour inaugurer 5 bâtiments rénovés sur le campus de Lyon.

Débutés entre avril et juin 2022, les travaux se sont échelonnés jusqu’à l’été 2023 sur site occupé. L’objectif du projet ? Concevoir et réaliser les travaux de rénovation thermique et énergétique de cinq bâtiments du campus de l’INSA : Camille Claudel, Louis Néel, Saint-Exupéry et les résidences A et B.

Ces travaux, dont le financement à hauteur de 15,5 millions d’euros a été apporté par l’État dans le cadre de l’appel à projets, France relance, s'inscrivent dans la transition énergétique, environnementale et écologique du projet stratégique Ambitions 2030 de l’INSA Lyon.

394 panneaux photovoltaïques, une toiture végétalisée, le réemploi d'éléments de façade, un taux important de matières biosourcées dans les matériaux, des fournisseurs locaux et PME locales sous-traitantes … Le campus de l’INSA Lyon continue de s'affirmer comme un éco-campus démonstrateur à l’échelle 1 des expérimentations de nos laboratoires et des processus industriels innovants de nos partenaires.

Ces travaux ont été réalisés par un groupement d’experts conduit par Bouygues Bâtiment Sud-Est associé à l’agence d’architecte Supermixx représenté par l’architecte David Vial ainsi qu’EODD et Quadriplus.

Il devait répondre à un double enjeu :

- reconstituer une enveloppe performante avec des matériaux pérennes et issus d’une démarche bas carbone afin de répondre aux enjeux environnementaux actuels ;

- préserver et respecter l’écriture architecturale et patrimoniale existante du site, imaginé et réalisé par l’architecte lyonnais Jacques Perrin-Fayolle en 1957, en réinterprétant de manière plus contemporaine cette œuvre originale.

Formation

Le pouvoir du « faire » dans la formation d’ingénieur

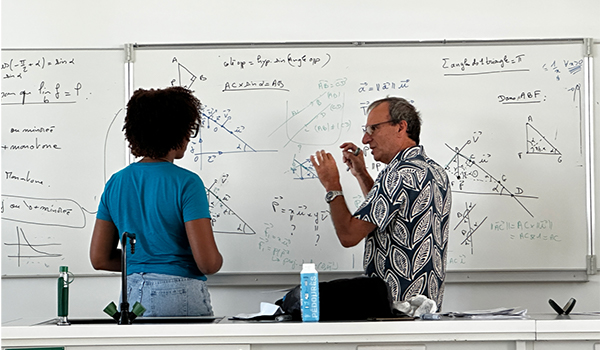

C’est sous un ciel bleu et une ambiance de fin d’année scolaire que les étudiants de 2e année du département FIMI1 ont présenté le fruit de leurs travaux menés pendant ces derniers mois dans le cadre des Projets Pluridisciplinaires d’Initiation à l’Ingénierie (P2i). Les « P2i » engagent autour d’une idée forte : dans un monde où le virtuel prend le pas sur le substantiel, les jeunes générations manquent parfois de contact avec la matière. À l’INSA Lyon, où l’on s’attache à conserver les enseignements pratiques, la démarche pédagogique de ces parcours d’initiation pousse les jeunes élèves à construire eux-mêmes. Damien Jacques, directeur adjoint du département FIMI, revient sur l’intérêt des P2i.

Un exercice qui adopte la démarche d’ingénieur

Si l’ingénieur2 peut être amené à exercer une grande variété de rôles au cours d’une carrière, il est une constante dans ses missions : celle de résoudre un problème, technique ou non, à l’aide de connaissances. Pour se familiariser avec ce rôle, dès la deuxième année du cursus d’ingénieur, les élèves de l’INSA Lyon sont confrontés à la démarche qu’ils auront à adopter dans leurs futurs métiers. « Les P2i, pour Projets Pluridisciplinaires d’Initiation à l’Ingénierie, sont un exercice grandeur nature. En travaillant en groupe sur des problématiques ouvertes et complexes, les élèves-ingénieurs doivent trouver eux-mêmes des solutions à une grande problématique posée. Pendant six mois, ils élaborent des solutions soit techniques, soit théoriques, avec pour finalité de les présenter à la communauté », introduit Damien Jacques.

À l’aube de leur entrée en département de spécialité, les P2i deviennent pour les élèves-ingénieurs, un bon moyen de faire un choix éclairé sur la suite de leurs cursus. « Parmi les 8 thématiques proposées, chacune permet d’explorer un domaine technique plus en profondeur : bio-ingénierie, industrialisation, énergie, mécatronique, modélisation numérique, etc. Dans ce contexte, les étudiants mobilisent leurs connaissances et leurs compétences acquises pendant leurs deux premières années d’études en FIMI et des modules spécifiques sont dispensés dans chaque P2i pour apporter de nouvelles compétences qui seront utiles à l’élaboration d’une solution. Cela permet souvent d’affirmer ou d’infirmer leurs choix quant à la spécialité qu’ils ou elles souhaiteraient rejoindre pour les trois prochaines années d’étude. »

Des prototypes en tous genres et des machines ingénieuses

Chaque année, la pelouse Mirzakhani se pare de curieuses machines dont l’aspect esthétique n’est pas sans rappeler un semblant d’un artisanat ingénieux. Souvent fabriquées à quelques pas du lieu d’exposition, au cœur de la plateforme FIMITECH, les pièces prototypées finissent toujours par attirer la curiosité des passants. « Les travaux sont rendus et présentés par les étudiants eux-mêmes lors de la Foire des sciences et des technologies. C’est désormais un rendez-vous important pour le département FIMI car en plus de marquer la fin de leur projet, cet évènement ouvert à tous les membres de la communauté, permet aux élèves-ingénieurs de se placer en posture de médiateurs. » Ainsi, chaque groupe s’affaire pendant toute une après-midi, à démontrer et expliquer aux visiteurs de la Foire, les fonctionnalités de son produit. « Comme de vrais ingénieurs, le processus d’élaboration est cadencé par plusieurs étapes : l’analyse du cahier des charges, la recherche de l’existant sur le sujet, la recherche de solutions techniques par modélisation, le développement et prototypage puis les phases de tests et itérations pour l’amélioration », ajoute l’enseignant.

La technique et le « do it yourself » : des vecteurs pédagogiques puissants

Cette année, cuiseurs solaires, mini-potager connecté, vélo sorbetière, vélos bi-roues, héliostats, mini-presses de pliage, respiromètre ou encore méthaniseur tournaient à plein régime… ou pas ! Car c’est aussi l’un des grands avantages de fabriquer par soi-même : parfois, même après plusieurs mois de réflexion, de conception et d’anticipation, « ça ne marche pas ». « Le ‘faire’ est un exercice très important car il confronte l'étudiant à plusieurs aspects. D’abord, la réalité de la mise en œuvre : beaucoup de contraintes émergent lors de la fabrication ou la programmation d’un prototype. Ensuite, le travail de groupe : en équipe, l’élève est plus à même de comprendre la complémentarité et la pluridisciplinarité nécessaire à un objet technique. Et puis, l’échec ! On apprend beaucoup de ses erreurs. L’étudiant ne reste jamais dans un échec dans le cadre des P2i car les enseignants assurent un accompagnement tout au long du projet. Cependant, c’est une étape essentielle pour aller à la recherche de solutions. Et enfin, la satisfaction : si on s’aperçoit que les nouvelles générations ont de moins en moins le tournevis en main, lorsqu’elles découvrent leur capacité de fabriquer par elle-même, cela leur fait le plus grand bien », conclut Damien Jacques.

Des fours solaires, un mini-potager connecté, des vélos-sorbetières ou faiseurs de cocktails :

les prototypes présentés lors de la Foire des Sciences et Technologies étaient

au centre de toutes les attentions, mercredi 14 juin dernier.

_______________

[1] La Formation Initiale aux Métiers d’Ingénieur (FIMI) correspond aux deux premières années de formation d’ingénieur de l’INSA Lyon.

[2] Le masculin est utilisé à titre épicène et sans aucune discrimination de genre.

Vie de campus

« La fierté est un moteur pour accomplir de grandes choses »

Au pied du bâtiment H, les bénévoles du Culinarium s’activent dans le local de l’association. Deux jeudis par mois, le programme des membres est chargé. Le temps de midi, dédié à la préparation des repas est toujours suivi d’une distribution auprès de personnes en situation de précarité dans le quartier de la Part-Dieu.

Mounir Radjabou, étudiant en 2e année de FIMI, est le président de cette association bienfaisante. Pour lui, les actions de solidarité menées ne sont pas seulement une affaire d’altruisme mais une expérience où l’humanisme prend tout son sens. Entretien avec un jeune homme qui a fait de la troisième valeur de la devise républicaine, un précepte pour sa vie personnelle et de futur ingénieur.

Lors de votre arrivée à l’INSA Lyon, parmi les nombreuses associations, vous avez spontanément choisi le Culinarium. Pour quelles raisons ?

J’ai grandi à Moroni, la capitale des Comores, dans laquelle presque tout le monde se connaît. La vie y est très chaleureuse et le contact avec les gens très facile. Lorsque je suis arrivé en France il y a deux ans, la Covid-19 faisait son entrée. Confiné et fraîchement arrivé, j’ai vite ressenti le besoin de renouer avec la chaleur humaine et la solidarité dont j’étais habitué sur mon île. J’ai tout de suite adhéré à l’esprit du Culinarium. Je me souviens de la première distribution à laquelle j’ai participé, dont une rencontre qui m’a marqué. Parmi les gens à qui nous distribuions les repas, il y avait cette femme, une canadienne arrivée en France pour rejoindre son conjoint. Elle n’était pas entrée dans les détails, mais son récit laissait sous-entendre que leur relation s’était mal terminée. Elle n’avait pas eu d’autre choix que de partir, sans endroit pour se loger. Cette histoire m’a bousculé car ne collait pas du tout avec les préjugés que j’avais en tête à l’époque et a marqué un tournant décisif sur le regard que je porte aux personnes dans le besoin.

Cette première sortie était donc le début de quelque chose. Quel a été l’élément qui vous a donné le goût d’y retourner ?

Le sourire des gens ! En réalité, on apprend vite que le sandwich ou le panier repas que l’on distribue n’est que la cerise sur le gâteau pour les personnes sans-abri et que nos visites représentent surtout un rempart contre la solitude. Pendant le premier confinement, c’est d’ailleurs ce qui a été le plus difficile à vivre pour eux, lorsque les rues étaient désertes. Souvent, dans les remerciements que l’on nous adresse, il y a une phrase qui revient régulièrement : « merci d’avoir pris le temps ». Ce sont ces mots qui m’ont fait prendre conscience que c’était une chance d’avoir du temps à donner aux autres.

Le don de soi est-elle une valeur morale qui compte beaucoup pour vous ?

Effectivement. « Aider » et « donner » sont des mots qui ont occupé beaucoup de place dans mon éducation, mais je ne les comprenais qu’à moitié avant de vivre ces expériences. Aujourd’hui, ce que nous faisons avec le Culinarium donne corps à ces notions et je saisis leur véritable signification. Je le prends comme un devoir moral et cette activité associative participe à mon équilibre. Il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent : être nous au sein de l’association, mais je crois que chacun des membres est plutôt fier de ce qu’il accompli ces jours-là. Il est important de le reconnaître car la fierté est un moteur pour accomplir de grandes choses, et en tant que futurs ingénieurs, cela nous servira à œuvrer pour un monde meilleur. J’aimerais pouvoir être fier de mes actions quand je serai ingénieur.

Vous pensez faire cohabiter votre engagement pour l’humain dans votre futur métier ? Comment ?

En tout cas, je l’espère. J’aimerais m’orienter dans le domaine des énergies car je nourris une ambition : celle de participer au développement énergétique de mon pays d’origine. En France, l’électricité est disponible tout le temps et quasiment partout mais aux Comores, il arrive régulièrement que les pannes électriques paralysent tout le pays. J’aimerais pouvoir participer au développement d’un accès à l’électricité durable pour tous. Je ne suis qu’en deuxième année, alors j’ai le temps de faire mûrir ma réflexion, mais je pense être une personne d’action. Il y a quelques semaines, l’un de nos enseignants nous disait qu’en tant que futur ingénieur, nous aurons deux choix : passer sa carrière à participer à un système qui fonctionne mal ou être au cœur du système pour changer les choses. Bien sûr, la majorité de la classe optait pour la deuxième option, celle du changement, car personne n’aime agir inutilement.

Vous sentir utile est quelque chose qui vous comble dans votre activité associative ?

Ce que nous faisons avec Le Culinarium répond à un besoin immédiat, donc notre action est directement utile. En plus des distributions et des maraudes, il nous arrive de pousser le Samu Social pour certains cas dont nous sommes témoins, mais nous savons que nous n’agissons pas sur le problème de fond et certains soirs, il arrive que nous nous sentions impuissants. Parmi les personnes que l’on aide, il y a celles que l’on recroise et celles que l’on ne recroise plus : soit ils vont mieux, soit ils vont plus mal et on ne le saura pas. Certains soirs laissent un goût d’inachevé mais cette incertitude qui met nos émotions à rude épreuve fait partie de l’apprentissage. Il faut être prêt à être bousculé et touché mais c’est le propre de l’expérience humaine, n’est-ce pas ?

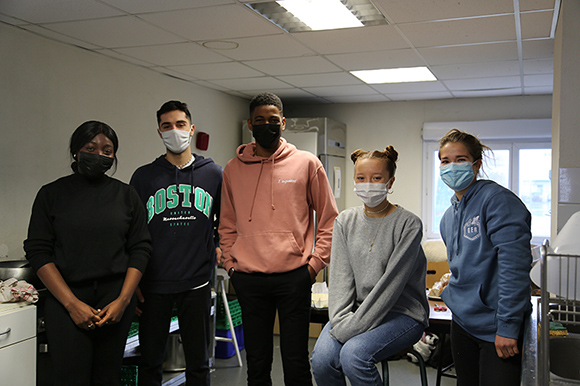

Une partie de l'équipe repas du Culinarium*

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 4 - 10 mars 2022

Vie de campus

Les pieds dans l’eau, la tête dans les étoiles

Romain, 22 ans et Mathis, 18 ans, sont frères. Dans la vie, ils partagent deux choses : l’amour de la technique et la recherche de sensations qu’ils vivent quotidiennement en équilibre sur leurs planches à voile. Tous deux élèves-ingénieurs et sportifs de haut-niveau, c’est à l’INSA Lyon qu’ils ont trouvé le bon « spot » pour continuer de vivre leur passion pour la voile, tout en suivant leurs études d’ingénieurs entre la côte d’Azur et le campus de la Doua. Rencontre avec deux frères un peu siamois, mais pas tant que ça.

Près de Marseille, c’est combinaisons collées au corps et casques vissés sur la tête que les deux frères s’en vont rejoindre leur terrain de jeu favori. Au bord de la Méditerranée, Romain Ghio, l’aîné de la fratrie, tente une explication. « Je fais du windfoil, tandis que Mathis fait du wingfoil. À une lettre près, ce sont deux planches assez différentes. » La nuance, bien que fugace, souligne le caractère presque versatile d’une discipline qui n’a eu de cesse de se réinventer depuis son apparition dans les années soixante. « Le windfoil ressemble plus à ce que l’on appelle communément une planche à voile, avec une voile reliée au flotteur par un mât. Pour le wingfoil, celle de Mathis, la voile est tendue sur des boudins gonflables, plus légère et séparée de la planche. C’est un nouveau type de matériel, qui a émergé il y a moins de deux ans », poursuit Romain. Parmi les évolutions récentes dans les sports aquatiques, le « foil » qui placé sous la planche, fend l’eau et donne des ailes aux fanatiques de glisse. « Le foil est quelque chose d’incroyable. C’est un bras en carbone qui ressemble à des ailes d’avion et qui permet de répartir les forces verticalement. En faisant glisser la planche à un mètre au-dessus de l’eau, les sensations sont magiques. On se sent léger, comme libéré de l’attraction terrestre. D’ailleurs, les prochaines planches aux Jeux Olympiques seront équipées d’un foil », ajoute Mathis.

Le petit monde de la planche à voile, les deux frères y baignent depuis leur plus jeune âge, grâce à leurs parents. D’ailleurs, le père de la famille a aussi repris la compétition lorsque Romain et Mathis ont commencé à prendre du galon, mais « sur une vraie planche à voile », précise le paternel qui ne semble pas partager le même goût pour le « foil » que ses deux fils. « Le foil engendre de très grandes vitesses. En pointe, Romain peut aller jusqu’à 60 km/h avec sa planche. Moi, je vais un peu moins vite, il n’empêche que ça peut vite être dangereux sans un minimum de connaissances », explique Mathis. Et les bases techniques de la discipline, les frères Ghio les ont surtout expérimentées à force de navigation. « Nous avons eu quelques interventions théoriques par la fédération de voile, mais en réalité, il y a des milliers de paramètres à prendre en compte sur le terrain. C’est un peu ce qui fait la magie de notre sport : parfois, une mauvaise appréhension de la forme d’un nuage ou d’un changement de vent selon la côte, peut peser dans une compétition. C’est un sport de nature et de sciences, finalement. L’effet venturi et les forces, j’en entends parler depuis que je suis gamin, alors j’ai souri lorsque l’on a abordé ces notions en cours », ajoute Romain, étudiant au département sciences et génie des matériaux.

Mathis avait jusqu’alors suivi les pas de son grand-frère en matière de sport. Mais depuis l’arrivée du wingfoil sur le bord des eaux, le jeune sportif de haut-niveau a changé de cap. « Je me consacre désormais à la wing, même s’il n’y a pas encore de lien aboli avec le sport de haut-niveau pour ce type de planche. Mais on en a vu tellement sur les plages cet été que la fédération n'a pas tardé à ajouter cette discipline dans ses clubs de voile », explique-t-il. « Ce qu’il oublie de dire aussi, c’est qu’il est officiellement passé pro, avec des sponsors et tout ! Et ça, c’est quelque chose », s’empresse d’ajouter Romain, l’air fier.

Comme si tout se jouait en équipe dans la vie des deux frères, ils suivent leur scolarité dans la même école, à l’INSA Lyon. Mathis est en 2e année de FIMI, formation initiale aux métiers d’ingénieur et Romain, en 3e année de sciences et génie des matériaux. Conscients de la singularité de leur duo, ils nuancent tout de même. « Il est vrai que l’on est très complice dans la vie quotidienne, et finalement, nous avons tous les deux choisi l’INSA pour la même raison : continuer à mener nos études et notre carrière sportive en toute sérénité. Donc étudier dans la même école n’est peut-être pas un coup du destin », rit le cadet. « Je ne sais pas si on est partis pour suivre le même chemin, mais si Mathis choisit le même département de spécialité que moi, je commencerais à me poser des questions », poursuit l’aîné.

Aussi bien sur l’eau que sur les bancs de l’école, les deux frères s’estiment heureux de pouvoir compter sur le regard de l’autre pour avancer. « On se pousse sans cesse, il n’y a pas de compétition entre nous. Si l’un gagne, l’autre avance aussi. C’est une histoire d’équipe, la famille », ajoutent-ils.

Alors que les plages se vident et que les jours raccourcissent, les frères Ghio voient se profiler à l’horizon une rencontre qu’ils attendent avec une curieuse impatience : la rentrée des classes, en présentiel, un peu loin de la mer, mais les pieds bien sur terre.

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 1 / Épisode 7 - 8 juillet 2021

Recherche

Les HCL et l’INSA Lyon : de la solidarité au brevet d’invention

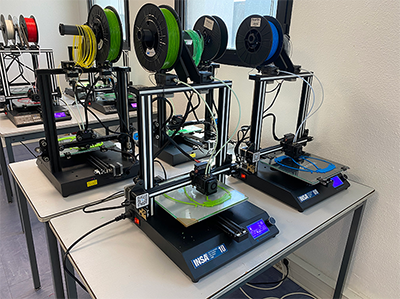

C’est avec un peu de plastique fondu, un soupçon d’énergie créatrice et beaucoup de bonne volonté que la vague de solidarité des « makers anti-covid » insaliens du premier confinement vient de donner lieu un an plus tard, à un partenariat entre l’établissement et les Hospices Civils de Lyon. Désormais, les personnels soignants disposent d’une plateforme d’impression 3D qui leur permet de créer selon leurs besoins, les produits de protection nécessaires à leur quotidien. Valentin Ripard, ingénieur d’études au laboratoire LaMCos1, a participé à la naissance de la relation entre les deux institutions lyonnaises. Il raconte comment une initiative solidaire a pris une ampleur telle, qu’elle a engendré un dépôt de brevet et un partenariat.

La belle histoire qui unit l’INSA Lyon aux HCL remonte au printemps 2020, lorsque enseignants, étudiants et laboratoires avaient naturellement retroussé leurs manches pour produire des visières grâces à l’impression 3D. L’initiative rejoignait un élan national de solidarité, le mouvement des « makers » qui, confinés, mettaient à profit leurs temps et leurs énergies à soutenir les personnels soignants qui faisaient face à la pénurie d’équipements de protection individuelle. « Je crois qu’à cette période, nous avons réussi à capitaliser sur ce sentiment que beaucoup ont ressenti : celui de se sentir inutile et passif face à cette crise sans précédent. En tant qu’ingénieur, professeur, étudiant ou chercheur, nous avions des compétences sur la conception d’objets que nous voulions mettre au service du bien commun. La solidarité étant une valeur très prégnante à l’INSA, il n’a pas été difficile de trouver des volontaires pour s’engager dans la cause », explique Valentin Ripard, encore doctorant à l’époque.

La belle histoire qui unit l’INSA Lyon aux HCL remonte au printemps 2020, lorsque enseignants, étudiants et laboratoires avaient naturellement retroussé leurs manches pour produire des visières grâces à l’impression 3D. L’initiative rejoignait un élan national de solidarité, le mouvement des « makers » qui, confinés, mettaient à profit leurs temps et leurs énergies à soutenir les personnels soignants qui faisaient face à la pénurie d’équipements de protection individuelle. « Je crois qu’à cette période, nous avons réussi à capitaliser sur ce sentiment que beaucoup ont ressenti : celui de se sentir inutile et passif face à cette crise sans précédent. En tant qu’ingénieur, professeur, étudiant ou chercheur, nous avions des compétences sur la conception d’objets que nous voulions mettre au service du bien commun. La solidarité étant une valeur très prégnante à l’INSA, il n’a pas été difficile de trouver des volontaires pour s’engager dans la cause », explique Valentin Ripard, encore doctorant à l’époque.

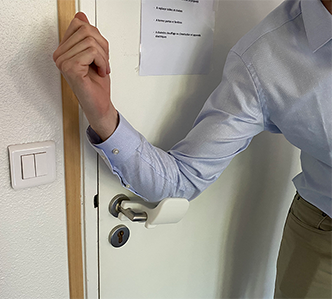

Alors que les machines de fabrication additive de la plateforme FIMI2 avaient trouvé place dans les domiciles des bénévoles insaliens et dessinaient de leurs fils fondus des visières destinées à protéger du virus, le réseau des « makers » insaliens devenait de plus en plus organisé : récolte des matières premières, fabrication, distribution… Chacun avait sa partition et la mélodie avait rapidement résonné dans les couloirs des hôpitaux des HCL, où les besoins étaient croissants. « Il faut se remémorer le contexte du quotidien du premier confinement : on circulait très peu et il n’y avait pas encore assez de masques pour tous. La moindre petite aide comptait énormément ! Alors, avec l’équipe, nous faisions le tour des besoins urgents, et nous adaptions nos produits, en développant des visières, des pousse-portes… Nous étions devenus une organisation très structurée et la collaboration avec les HCL devenait de plus en plus forte », ajoute l’ingénieur d’études.

devenait de plus en plus organisé : récolte des matières premières, fabrication, distribution… Chacun avait sa partition et la mélodie avait rapidement résonné dans les couloirs des hôpitaux des HCL, où les besoins étaient croissants. « Il faut se remémorer le contexte du quotidien du premier confinement : on circulait très peu et il n’y avait pas encore assez de masques pour tous. La moindre petite aide comptait énormément ! Alors, avec l’équipe, nous faisions le tour des besoins urgents, et nous adaptions nos produits, en développant des visières, des pousse-portes… Nous étions devenus une organisation très structurée et la collaboration avec les HCL devenait de plus en plus forte », ajoute l’ingénieur d’études.

Alors que le déconfinement commençait à pointer le bout de son nez, les troupes bénévoles qui assuraient les impressions presque 20h/24h fatiguent. Au compteur : près de 12 000 visières produites durant le printemps 2020. L’idée d’une plateforme technologique émerge alors. « L’idée de monter une plateforme entièrement destinée aux besoins des HCL est venue d’amis restaurateurs lyonnais qui avaient d’ailleurs participé à fournir des repas aux étudiants aux côtés de la Fondation INSA Lyon. Grâce à des dons conséquents, notamment de mes collègues de la Fédération Française de Rugby qui ont lancé une cagnotte en ligne, nous avons décidé avec les HCL et le département FIMI, de faire de cette initiative quelque chose de durable », précise Valentin. Après avoir été hébergées dans des locaux prêtés par INSAVALOR, les machines sont déplacées au 1er juin 2020 dans un ancien self dans les bâtiments hospitaliers : la concrétisation de la collaboration entre l’INSA et les HCL prend forme.

C’est ainsi que le 2e CHU de France et la première école d’ingénieurs post-bac française s’allient dans la création de « Co’Lab 3D ». La plateforme d’impression 3D, désormais encadrée par une signature partenariale, permet aux personnels hospitaliers bénévoles de faire fonctionner les machines en autonomie. « Nous avons formé des bénévoles aux techniques basiques de l’impression 3D. C’est très bénéfique pour eux, car la plateforme permet de répondre rapidement, et en circuit court aux besoins qui émergent sur le terrain. Nous avons par exemple développé d’autres produits comme des bouchons-pinces qui facilitent le processus d’analyse des tests PCR. D’ailleurs, ce produit a fait l’objet d’un dépôt de brevet », ajoute modestement le docteur.

C’est ainsi que le 2e CHU de France et la première école d’ingénieurs post-bac française s’allient dans la création de « Co’Lab 3D ». La plateforme d’impression 3D, désormais encadrée par une signature partenariale, permet aux personnels hospitaliers bénévoles de faire fonctionner les machines en autonomie. « Nous avons formé des bénévoles aux techniques basiques de l’impression 3D. C’est très bénéfique pour eux, car la plateforme permet de répondre rapidement, et en circuit court aux besoins qui émergent sur le terrain. Nous avons par exemple développé d’autres produits comme des bouchons-pinces qui facilitent le processus d’analyse des tests PCR. D’ailleurs, ce produit a fait l’objet d’un dépôt de brevet », ajoute modestement le docteur.

Aujourd’hui, la collaboration se veut pérenne et vectrice de création. « Des étudiants ont réalisé leurs stages ouvriers l’été dernier sur la plateforme, deux stagiaires ingénieurs (5GM) et un projet de fin d’études y sont en cours de réalisation. Cette relation est une belle opportunité d’ouvrir notre communauté à un domaine qui sort un peu de nos spécialités habituelles et cela rend cette expérience encore plus enrichissante », conclut Valentin Ripard.

La passivité des premiers jours décrite par Valentin a ainsi laissé place au sentiment d’utilité chez les « makers » insaliens, qui ont réussi à construire en un temps record une structure efficace au service public. Main dans la main, bénévoles de l’INSA Lyon et bénévoles hospitaliers souhaitent continuer à faire fleurir de nouvelles idées pour protéger et faciliter le quotidien des personnels soignants.

[1] Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (INSA Lyon/CNRS/UdL)

[2] Formation Initiale aux Métiers d’Ingénieur

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 1 / Épisode 3 - 12 mai 2021

Vie de campus

Margot Ravinel, une sérénité à toute épreuve

Elle n’a que 17 ans lorsqu’elle pose ses valises à l’INSA Lyon en septembre 2019. Étoile montante du ski-alpinisme, Margot Ravinel a décroché trois médailles aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en janvier dernier en parallèle de sa 1re année d’études d’ingénieure. Si le confinement annoncé en mars l’a d’abord freinée dans sa course, l’étudiante sportive de haut-niveau n’en a pas moins perdu sa volonté de poursuivre son ascension. Portrait.

Son sport, le ski alpinisme, est une discipline spectaculaire où force physique et résistance sont indispensables. Mais dans les yeux de Margot règne une douce sérénité que l’on imagine loin de l’agitation des milieux sportifs. Pourtant, l’élève-ingénieure est trois fois médaillées des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 : du bronze pour l’épreuve individuelle, du bronze encore pour le sprint et de l’argent pour le relais mixte.

À la sortie des épreuves olympiques en janvier dernier, son ambition de conquête était à son comble. Pétillante, elle se voyait déjà franchir les lignes d’arrivée de La Pierra Menta et des Championnats d’Europe, qui promettaient de clore en beauté la fin de la saison. Mais avant même qu’elle n’ait enclenché les fixations de ses skis pour amorcer la descente, elle a dû tirer une croix sur les évènements sportifs lorsque le confinement eut été annoncé. Désormais, la Covid-19 a rendu la montagne silencieuse ; la neige ne crisse plus sous les peaux de phoque. « L’arrêt a été très dur pour moi, explique-t-elle, mais je crois que j’ai accepté la situation et relativisé assez facilement. Je venais de performer aux JOJ, c’était déjà énorme ».

Margot a grandi dans les montagnes, au Salève exactement, « pile entre Annecy et Genève ». Alors pendant le confinement, la nature a été son refuge. D’abord le repos, puis lorsque le printemps a fait fleurir les premiers bourgeons, le retour au sport avec des entraînements presque normaux pour une saison estivale de skieur de haut-niveau. « Beaucoup de course, pour garder le moral, du vélo et de la natation ». Et lorsqu’on lui demande ce que sa discipline lui apporte au quotidien, elle cite facilement « la persévérance, le dépassement de soi et la discipline », des qualités qu’elle aime comparer à la résolution d’un problème scientifique et qu’elle continue d’explorer dans les autres domaines de sa vie.

D’ailleurs, son autre grande vocation, ce sont ses études d’ingénieur à l’INSA Lyon. Margot n’a pas peur de dire qu’elle aime son école pour la liberté d’épanouissement qu’elle lui offre. « Une école de la vie », explique-t-elle. En tant qu’étudiante sportive de haut-niveau, elle bénéficie d’horaires aménagés pour poursuivre sa carrière de skieuse en parallèle de ses études. Et malgré son jeune âge, l’étudiante en 2e année de FIMI1 a déjà une représentation bien arrêtée de sa future profession : être une bonne ingénieure, ça n’est pas seulement être une scientifique chevronnée. Et l’analogie avec sa discipline sportive est toute trouvée. « Pour être une bonne ingénieure, il nous faut une bonne connaissance de son environnement, de la patience pour faire face à la difficulté et une bonne dose d’humanité ».

Pour le moment, Margot Ravinel n’a pas encore rechaussé ses skis. Elle a repris le chemin de l’école le sourire aux lèvres, ravie de rencontrer les nouveaux entrants à l’INSA Lyon et de retrouver ses amis. Comme beaucoup, elle a du mal à se projeter au regard de la situation et se demande souvent « comment sera demain ». En attendant, elle espère pouvoir assister aux cours dispensés en présence car la « visio n’est pas toujours facile » et être entourée par ses amis est une chose importante pour elle. Elle reprend petit à petit le chemin des pistes, à travers des stages organisés avec l’équipe de France de ski alpinisme et espère que bientôt, sous ses skis légers, les peaux de phoques renoueront avec les flocons de neige. Une chose est sûre, quand devant elle se dressera la côte impressionnante de blancheur, elle reprendra sa course en direction du sommet.

[1] Formation Initiale aux Métiers d’Ingénieur

Vie de campus

Requiem pour un peigne

La légendaire excroissance du bâtiment Louis Neel a tristement entamé sa chute depuis le 24 juin dernier. On l’appelait « le peigne » ou « les travées », en référence à ses quatre longs couloirs qui desservaient salles de classes et salles de travaux pratiques.

Érigé en 1957, le peigne a été l’un des premiers édifices du campus : il fallait « faire vite » pour construire en sept mois des bâtiments en dur où seraient « instruits, logés, nourris les élèves de la première année de l’Institut1. » Avec des menuiseries et façades métalliques coiffées d’ouvrants à projection à l’italienne, Jacques-Perrin Fayolle l’avait pensé plein de promesses pour les jeunes étudiants. Simple dans la structure, l’architecte n’en avait exclu ni la modernité ni l’élégance de son époque.

Dans les travées ont déambulé les tous premiers étudiants de l’INSA Lyon. Chacune présentait un volume identique : 74,50 mètres de long, 9,90 mètres de large et 3 mètres de hauteur sous plafond, et accueillaient le « groupe des laboratoires » comme il pouvait parfois être appelé. Les plus anciens élèves se rappelleront peut-être de « la pêche aux cations » sur les paillasses en carrelage blanc, vêtus de leur blouse blanche. Symbole de la première année de formation insalienne, le peigne trônait à l’ouest de l’espace vert central du « QG des propé2 », du « PC3» ou du « FIMI4 ». Puis est arrivé un nouveau directeur5 avec l'intention de faire souffler un vent nouveau sur l’école, en ouvrant la pédagogie à de nouvelles formes : désormais, les blocs de béton carrelés des laboratoires de chimie laisseraient place aux classiques salles de classes.

Chaque insalien aura vécu entre les murs du peigne des moments mémorables : des heures de travaux pratiques de physique, de cours de langues et d’humanités… Et souvent, le souvenir a plusieurs saveurs : lorsque derrière les ossatures métalliques des façades se pointaient les rayons matinaux du soleil, l’âge de la bâtisse se faisait sentir. L’isolation bien incertaine ne ravissait ni en été, ni en hiver, doublée de l’atmosphère presque médicale indiquée par la couleur des murs surannée. Et dans le même temps, les jeunes étudiants fraîchement tombés des nids familiaux trouvaient dans ces longs couloirs bleus, un endroit de repère et de réconfort à croiser chaque jour les visages de leurs nouveaux amis.

Si aujourd’hui les murs du peigne s’agenouillent sous les coups de l’excavatrice, c’est pour laisser place à une vue plus libre. Entre mépris et tendresse, il est certain que la communauté INSA saura, lorsqu’elle foulera de son pied l’herbe naissante d’une nouvelle coulée verte, se souvenir d’un temps qui n’est plus et comprendre les mots de Gaston Berger : « La vie, c’est le passage6. »

L'histoire du peigne en images

1Institut National des Sciences Appliquées (revue n°14 Hygiène et Confort des collectivités, édito signé par P. Donzelot, Directeur général de l’équipement scolaire, universitaire et sportif) – en 1958.

2Les « Propédeutiques » étaient les étudiants de première année. Jusque dans les années soixante, le premier cycle était constitué d’une année, contre deux aujourd’hui.

3Premier Cycle.

4Formation Initiale aux Métiers de l’Ingénieur.

5Marcel Bonvalet, de 1967 à 1969.

6Encyclopédie française XX, 20.02.7.