Recherche

« Face aux modes de travail qui évoluent, il faut s’attendre à ce que la ville se transforme »

Le télétravail pourrait-il modifier l’organisation des villes ? Au sein du laboratoire Environnement Ville et Société, Éléonore Gendry, doctorante, étudie de près les mutations urbaines de la Métropole de Lyon. Depuis l’invention de la machine à vapeur, les territoires semblent avoir évolué au rythme des révolutions techniques. Et si leur organisation était désormais concernée par les nouveaux modes de travail de plus en plus numérisés ? Sous la direction de Jean-Yves Toussaint, enseignant à l’INSA Lyon et responsable scientifique et technique du Labex Intelligences des Mondes Urbains, dont est labellisé son sujet de thèse, Éléonore construit des ponts entre la ville et les habitudes de travail. Elle explique.

Votre sujet de recherche consiste à mettre en parallèle les évolutions des modes de travail et celles de la morphologie de la Métropole de Lyon. Pourquoi ?

Notre étude s’appuie sur l’hypothèse que le travail joue un rôle important sur la transformation de nos villes. Aujourd’hui, les zones industrielles telles que nous les connaissons incluent des commerces ou des restaurants, des infrastructures de transport en commun ou des espaces verts, mais il y a cinquante ans, une toute autre organisation urbaine existait. Face aux prochaines mutations du travail, il faut s’attendre à ce que les aménagements de la ville évoluent aussi. Mon travail de thèse s’attarde à étudier le territoire lyonnais de 1950 à aujourd’hui, pour en tirer des conclusions et imaginer, en toute humilité, ce à quoi elle pourrait ressembler dans plusieurs années. Et notre ville a déjà connu de beaux exemples de mutations de territoire par le travail.

Vue aérienne de l’usine de Vénissieux, 1950

Fondation de l’automobile Marius Berliet - Lyon (1950)

Quels types de mutations par exemple ?

Lorsque l’on s’attarde sur l’histoire de la société des automobiles de Marius Berliet, aujourd’hui Renault Trucks, on s’aperçoit que la construction de l’usine avait non seulement impacté le quartier Monplaisir sur lequel elle se trouvait, mais également les alentours des sites de production. Il a notamment fondé la « Cité Berliet », aujourd’hui à Saint-Priest qui s’inspirait des travaux de l’architecte Tony Garnier. Cette cité-ouvrière est née d’une politique sociale visant à offrir aux employés toutes les commodités dont ils pouvaient avoir besoin comme un logement, une crèche, des jardins, une bibliothèque, une école primaire… Aujourd’hui, le groupe Berliet a été racheté et le territoire même s’il a évolué, a gardé des traces de son histoire. D’ailleurs, vous connaissez certainement la rue du 8e arrondissement qui porte son nom. C’est une belle mise en abyme pour celui qui y avait transformé le paysage en y implantant une des plus grandes usines de son époque.

Vue aérienne de l’usine Renault Véhicules Industriels à Vénissieux

et de la cité Berliet à Saint-Priest, 1980-1990

Fondation de l’automobile Marius Berliet - Lyon (1980-1990)

Comment étudie-t-on l’évolution urbaine des villes ? Existe-t-il une méthode particulière ?

L’objectif du laboratoire dont je fais partie s’applique à analyser les dynamiques de changement entre environnement, ville et société. Notre antenne à l’INSA Lyon est spécialiste des objets urbains qui sont un prisme intéressant pour étudier l’évolution des pratiques. Dans le cas de Berliet, c’est à travers le moteur que nous allons tenter de décrypter l’histoire. Marius Berliet a construit son premier moteur en 1894 et en tant qu’objet d’ingénierie, il permet d’expliquer des dynamiques globales. Son évolution technique et mécanique a induit des changements de fabrication, qui ont eux-mêmes induit des changements d’organisation des usines, du nombre d’ouvriers nécessaires pour produire, etc. Par extension, il se peut qu’un nouveau moteur ait impacté le paysage urbain. Notre expertise se situe à la confluence de l’ingénierie et des sciences sociales. Quant à la méthode, nous récolterons dans un premier temps des données d’archives et mènerons des enquêtes terrain notamment auprès d’anciens employés. De cette base, nous croiserons les informations morphologiques du territoire pour essayer de déterminer les mutations futures éventuelles de notre ville au regard de l’évolution de l’industrie, qui n’est plus du tout la même qu’autrefois.

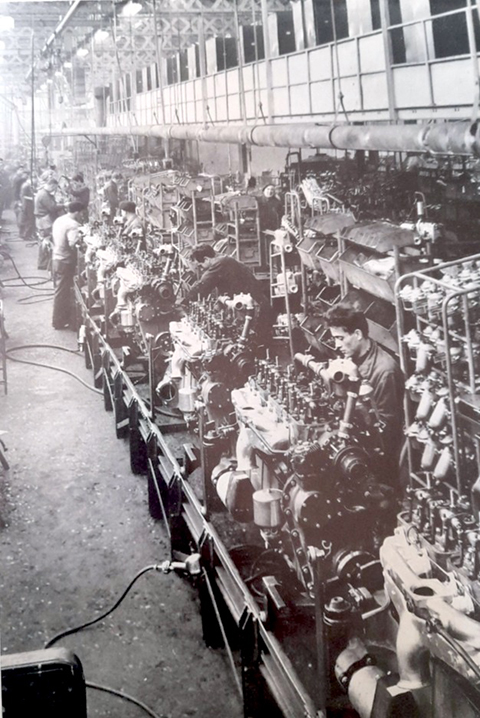

Ligne de montage des moteurs de cylindrées 120*140 de l’usine Berliet

Source : usines d’aujourd’hui, numéro spécial, octobre 1958

À quoi ressemble l’industrie de nos jours ? A-t-elle toujours sa place dans les villes ?

Aujourd’hui, l’industrie n’est plus uniquement les haut-fourneaux, en tout cas à l’échelle urbaine. Les industries actuelles tendent à lier production de biens, services, connexions et informations (numériques) et « culture » (design, style de vie…). Ces industries, qui concernent de plus en plus de populations de travailleurs cadres, redéfinissent les catégories de planification urbaine en répartissant les activités primaires, secondaires et tertiaires. Au cœur du processus d’hyper-industrialisation, ces industries conduisent les villes à se mettre en réseau. Mon travail de thèse s’inscrit dans une dynamique financée par la Métropole de Lyon dans le cadre d’un projet de Territoire Innovant de Grande Ambition (TIGA). En 2018, Lyon a présenté un projet dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt1, intitulé « L’industrie intégrée (re)connectée à son territoire et ses habitants ». Si le projet a été lauréat, c’est parce qu’il propose de mettre en lien industrie et habitants pour répondre aux différents enjeux que suppose la révolution industrielle que nous vivons. C’est d’ailleurs pour cela que nous travaillons avec le service de prospective de la Métropole : pour permettre à l’industrie lyonnaise, de continuer à exister dans la ville et d’être un véritable facteur de développement pour la vie des habitants.

Robots servant à positionner à l’horizontale et sur un axe les moteurs. Renault Trucks, Vénissieux, Photo Le Progrès, Christophe Gallet, 2020

Votre travail tombe à point nommé puisque le télétravail dû à la situation sanitaire s’est développé, amorçant peut-être une nouvelle révolution dans les modes de travail. Peut-on dire que la Covid ait déjà impacté nos territoires urbains ?

C’est pour l’instant assez dur à dire, mais c’est une question intéressante. Ce qui est drôle, c’est que mon sujet de thèse a été pensé bien avant la crise Covid ; c’est encore la preuve que le travail est un vecteur très intéressant pour comprendre la ville. Nos déplacements sont principalement fondés sur ce besoin d’aller là où le travail se trouve et le télétravail, s’il parvient à être généralisé dans les entreprises, aura certainement un impact. Seulement, ces changements ne seront visibles que dans plusieurs décennies. Rome ne s’est pas construite en un jour. La ville de demain non plus !

1 Territoires d’innovation de grande ambition

Vie de campus

Télétravail : quelques conseils pour bien gérer le dispositif « maison »

Il est un terme qui n’a cessé d’être prononcé depuis l’annonce du confinement pour éviter la propagation du virus COVID-19 : télétravail. Si certains étaient déjà des habitués du genre, d’autres ont dû rapidement se mettre au pli et découvrir un mode de travail pas si simple à développer. Pour accompagner tous les télétravailleurs, Jean-Luc Debayle, expert qualité de vie au travail de l’INSA Lyon, propose huit conseils pour faciliter le quotidien et gérer au mieux cette période délicate.

Paramètre clé d’une journée classique de télétravail : se fixer des repères dans son quotidien !

1. Mettre un réveil

1. Mettre un réveil

Garder un rythme qui corresponde à un rythme de travail classique est à privilégier, notamment pour pouvoir communiquer avec ses collègues plus facilement et éviter d’être en décalage. Le petit plus du télétravail : quelques minutes gagnées en matinée, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail étant supprimé.

2. S'habiller et se préparer pour attaquer la journée

2. S'habiller et se préparer pour attaquer la journée

Travailler en pyjama, sans être coiffé et rasé peut être la facilité. Mais il est important de se préparer comme pour une journée de travail à l’INSA, pour débuter réellement son activité journalière, réveillé et disponible.

3. S'installer dans son bureau "homemade"

3. S'installer dans son bureau "homemade"

Dans la mesure du possible, il faut se réserver un vrai espace de travail. Celui-ci doit privilégier confort et bien-être ergonomique. Travailler sur un canapé n’est, par exemple pas un endroit adapté pour le dos et nuque. Il faut choisir un siège confortable, apporter une lumière pour ne pas fatiguer ses yeux, libérer de l’espace sur la table de salon où s’entassent journaux et prospectus et s’isoler du bruit. Ou au contraire, mettre une musique d’ambiance peut s’avérer stimulante pour certains.

4. Organiser sa journée

4. Organiser sa journée

En début de semaine ou de journée : se fixer des objectifs à réaliser et les planifier. Si la fin de la semaine s’annonce chargée de réunions, il est préférable de travailler sur ses sujets en début de semaine. En travaillant chez soi, beaucoup d’interruptions d’un nouveau genre vont se présenter : cuisiner, prendre des nouvelles de ses proches, étendre la lessive, faire réviser ses enfants, sortir le chien, jouer avec le chat… Pour rester concentré dans son travail et ne pas papillonner, il peut être utile de faire une « to do list » de la journée en incluant ces nouveaux paramètres du quotidien.

5. Rester en lien

5. Rester en lien

Le sentiment d’isolement est plus que présent en cette période de confinement. Mais être physiquement éloigné de ses collègues ne doit pas être synonyme de rupture de communication. Au contraire. Il est important de maintenir le lien avec ses collègues, même celui avec qui on n’échange pas forcément. C’est aussi l’occasion de leur demander des conseils, poser des questions et échanger autour de sujets variés pour créer de l’émulation. Pour cela, il y a des outils comme la visio, les tchats, le téléphone, le mail… Et concernant l’usage du mail, attention aux dérapages (voir conseil 8).

6. Faire des pauses

6. Faire des pauses

24 heures dans une journée, il va falloir s’organiser. Et la pause est un élément indispensable au planning ! Qui ne fait pas de pauses sur toute une journée de travail à l’INSA ? La pause café du matin, le déjeuner, l’appel à son collègue pour lui raconter son week-end… Ces moments font partis du quotidien professionnel. En télétravail, il est important d’en faire également car une concentration efficace ne dure pas plus de 90 minutes. Quelques astuces pour se détendre : dessiner, lire, naviguer sur internet, se mettre debout pour téléphoner à un proche, faire des étirements et de la relaxation.

7. Veiller à un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle

7. Veiller à un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle

La barrière vie privée et vie professionnelle est plus que brisée en période longue de télétravail, surtout lorsqu'il y a des enfants à la maison. Pour simplifier son organisation, il est judicieux de faire connaître à son entourage les créneaux horaires (voir conseil 4) pendant lesquels il sera nécessaire de s’isoler pour travailler et ses disponibilités. Les distractions personnelles ne doivent pas empiéter sur le travail tout comme le travail ne doit pas empiéter sur la vie privée. Il est d’ailleurs primordial de savoir déconnecter en fin de journée pour se consacrer à sa vie personnelle.

8. Savoir utiliser les mails correctement

8. Savoir utiliser les mails correctement

Les emails et visioconférences sont devenus habituels mais ne doivent pas être utilisés à outrance. En effet, il faut éviter au maximum d’adresser des emails ou d’organiser des visioconférences en dehors des horaires classiques de travail (tôt le matin, tard le soir, pendant le week-end), sauf urgence ou échanges avec l’étranger. Ce comportement a un impact sur la vie personnelle de ses collègues en empêchant la déconnexion.

Également, il est important d’envoyer ses mails à des destinataires précis. Utiliser les fonctions Cc, Cci et « répondre à tous » avec modération. Mieux vaut un mail adressé au bon destinataire qui se sentira ciblé et répondra, plutôt qu’un mail avec 10 destinataires qui ne répondront pas car ne se sentant pas ciblés.

L’ultime conseil à suivre ? Appliquer les règles de politesse et de bienséance, plus que bienvenues dans ce climat si particulier. Un bonjour, s’il te plaît, merci seront toujours bien reçus, à défaut de pouvoir se saluer, se serrer la main, ou tout simplement sourire à son interlocuteur.