Sciences & Société

« La prolongation de la durée de vie et la réduction de l'empreinte environnementale des matériels haute tension »

Une conférence présentée par MasterGrid et RTE

Pour répondre aux défis environnementaux des gestionnaires de réseaux et des producteurs d'électricité, il est essentiel que les constructeurs intègrent la décarbonation des systèmes électriques dans la maintenance et le développement de leurs produits et services.

Cette démarche que mène MasterGrid, qui vise à prolonger la durée de vie des équipements et à réduire leur impact environnemental, est à la fois un enjeu technique et économique. Plusieurs pistes prometteuses peuvent être explorées dans ce cadre. Tout d'abord, l'analyse du cycle de vie des nouveaux équipements est un élément clé pour évaluer leur impact environnemental global et identifier les leviers d'amélioration. Ensuite, le remplacement du SF6, un gaz à effet de serre utilisé dans les équipements électriques, est une autre piste à explorer pour réduire l'empreinte carbone des installations.

Dans ce contexte RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, a défini une feuille de route cohérente dans le cadre de son Schéma Décennal de Développement du Réseau [2025-2040]. Cette feuille de route vise à répondre aux besoins de renouvellement du réseau et de ses composants, tout en intégrant les nouveaux objectifs énergétiques. Ce programme ambitieux implique de reconsidérer les âges de renouvellement des actifs afin de prolonger leur durée de vie, tout en définissant les matériels de remplacement les plus adaptés pour limiter leur empreinte environnementale. L'objectif global est de réduire l'empreinte carbone du système énergétique français dans un contexte de changement climatique. En somme, pour améliorer la durabilité et la performance environnementale des installations électriques, il est nécessaire d'adopter une approche globale qui prend en compte l'ensemble du cycle de vie des équipements, de l'analyse de leur impact environnemental à leur renouvellement en passant par leur exploitation et leur maintenance. Enfin, l'enjeu pour l'ensemble des acteurs pour réussir ces objectifs repose aussi sur le maintien des compétences et le renouvellement des équipes qui ont à réaliser ces opérations.

Cet aspect métiers avec la formation et le recrutement visant à garantir les perspectives pour l'avenir de la filière électrique sera abordé aussi en fin de présentations avec l'INSA GE et la SEE.

Informations complémentaires

- groupe.rhone-bourgogne@see.asso.fr

-

Amphi AE1 au RDC du département génie électrique - INSA Lyon Campus de la DOUA -bâtiment Gustave Ferrié 8 rue de la Physique - 69621 Villeurbanne Cedex Arrêt du TRAM T1 et T4 : la Doua - Gaston Berger

Mots clés

Sciences & Société

[Conférence] : Bilan prévisionnel 2023-2035 : RTE éclaire les défis de la grande bascule vers une société décarbonée

Conférencier : Vincent Briat (RTE)

« Le Bilan prévisionnel 2023-2035 actualise la première période de Futurs énergétiques 2050, à mi-parcours de l’objectif de neutralité carbone du pays. Cette mise à jour intervient alors que plusieurs paramètres ont évolué depuis 2021 : contexte géopolitique et économique mondial (guerre en Ukraine, crise énergétique), volonté de la France de renforcer sa souveraineté industrielle et énergétique, nouvelles ambitions climatiques et de décarbonation. Ce rapport documente et chiffre les différents futurs énergétiques possibles, dont un chemin souhaitable qui permettrait à la France d’atteindre ses objectifs rehaussés : lutter contre le dérèglement climatique en respectant le Fit for 55 et réussir sa réindustrialisation. (...) La France a les moyens d’atteindre ses objectifs rehaussés en 2030 et 2035, si elle mobilise 4 leviers : efficacité énergétique, sobriété, énergies renouvelables et nucléaire. Le Bilan prévisionnel montre qu’il est possible de jouer sur les curseurs mais qu’aucun levier ne peut être abandonné. Pour minimiser les risques d’atteinte partielle de nos ambitions, il est nécessaire de les activer dès à présent. »

RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, parrain de GE en 2023-2024 :

- Assure une mission de service public pour que l’électricité soit toujours disponible

- Rendre la transition énergétique possible en adaptant le réseau

- Éclaire la décision des pouvoirs publics sur les questions énergétiques

Informations complémentaires

- scd.animation@insa-lyon.fr

- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/6898

-

Bibliothèque Marie Curie - Amphithéâtre Émilie du Châtelet - INSA Lyon

Mots clés

Sciences & Société

[Exposition] : Maquette du système électrique - RTE

Venez découvrir la maquette du réseau électrique RTE

« À chaque seconde, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, l’électricité est disponible en France, et cela grâce à une infrastructure vitale : le réseau de transport d’électricité avec ses 105 000 km de lignes à haute et très haute tensions. Celui-ci permet de relier les principaux sites de production aux zones de consommation et de connecter électriquement notre pays au reste d el’Europe via des interconnexions. Au quotidien, ce sont près de 9500 collaborateurs de RTE qui sont mobilisés pour qu’à chaque seconde le courant passe. » RTE

La maquette sera accompagnée d’un un kakemono Ecowatt et des flyers Eco2 mix.

Informations complémentaires

- scd.animation@insa-lyon.fr

- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/6894

-

INSA Lyon - Bibliothèque Marie Curie - Villeurbanne

Mots clés

Recherche

Derrière la prise électrique, un réseau.

« L’essentiel du risque est derrière nous », a récemment annoncé le président de RTE, le Réseau de Transport d’Électricité français. Si les appels à la sobriété du début de l’hiver se sont avérés efficaces pour surmonter les risques de coupures d’électricité, cet épisode a de nouveau interrogé les limites de notre société : les ressources ne sont pas inépuisables. Concrètement, pourquoi le pays a-t-il risqué le « black-out » dans la première partie de l’hiver ? Comment le réseau a-t-il risqué de ne plus satisfaire tous les besoins de puissance du pays ?

De la centrale de production à l’interrupteur, il semblerait que le fonctionnement du système électrique soit encore chargé de mystères pour un bon nombre de citoyens. Claude Richard, enseignant du département génie électrique s’est porté volontaire pour en expliquer les grandes lignes. Il était une fois, le réseau électrique français.

L’électricité n’est pas une source d’énergie, mais un vecteur d’énergie. Élémentaire, mon cher Watson. Seulement, nos gestes du quotidien faisant appel à la puissance électrique sont devenus si automatiques, que le trajet qu’elle a parcouru avant d’arriver jusqu’à l’ampoule est vite oublié. Claude Richard, introduit le sujet de la façon suivante : « Il est important de comprendre que l’électricité ne se stocke pas, à la différence des autres ressources, comme le pétrole, le gaz ou l’uranium par exemple. »

Et c’est bien toute la technicité que requiert la gestion électrique d’un pays : trouver le point d’équilibre entre la demande et l’offre en quelques secondes. S’il existe une manière de stocker l’énergie électrique grâce aux barrages en attendant que le besoin se présente, elle constitue une infime partie de nos besoins. « L’énergie électrique que nous consommons est produite en temps réel. Dans les bureaux de RTE, le Réseau de Transport d’Électricité, les dispatcheurs s’affairent 7/7 jours et 24/24 heures à surveiller le réseau, la demande et la production : en fonction de la demande, ils redistribuent la puissance là où il faut, selon les possibilités offertes par les moyens de production à disposition. »

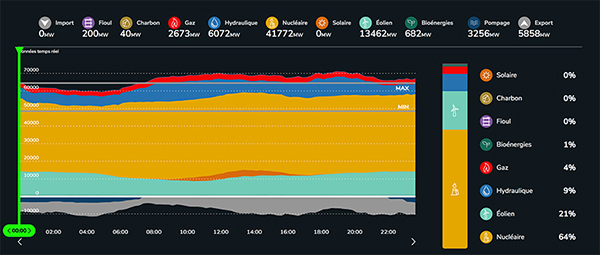

La production d’électricité est l’apanage de différentes infrastructures. En France, environ 60 % de l'électricité produite provient des centrales nucléaires1, qui utilisent la chaleur dégagée par la fission nucléaire de l’uranium comme énergie primaire. Mais elle peut également provenir de l’énergie mécanique comme sur les barrages hydrauliques, les centrales au fil de l’eau ou les éoliennes. « Et puis il y a les centrales qui utilisent les sources d’hydrocarbures. En France, environ 10 % fonctionnent au gaz et à la marge au charbon, comme celles remises en marche exceptionnellement cette année. L’autre façon d’obtenir de l’électricité et qui est moins connue, c’est l’import. Le réseau français est interconnecté avec ceux des pays voisins. Ainsi, en s’adossant les uns aux autres, les pays limitrophes se vendent de l’énergie électrique en fonction de la puissance demandée. Cette donnée est très variable. »

Le site « eco2mix » de RTE France est un site ludique permettant d’observer l’équilibre

entre la demande de puissance et les sources de l’énergie fournie.

« Délestage », « coupures » et « black-out ». Le traitement médiatique de la crise énergétique de ces derniers mois, a usé du champ lexical de la menace. Et pour cause : si le robinet était coupé, la machine risquait de s’arrêter brutalement. « L’explication de ces risques de coupures est finalement assez simple, au-delà des décisions politiques et contextuelles. Le parc nucléaire a fait face à des évolutions : des travaux, un plan de prolongation de la durée de vie des centrales ou des visites de maintenance préventive. Et puis, par malchance, le Covid-19 a fini par alourdir les process et les délais déjà très stricts. Imaginez que le remplacement d’un morceau d’uranium ne se réalise pas en quelques heures… Le nucléaire étant majoritaire dans notre paysage électrique, en réduisant la capacité du parc, il existait une incertitude de pouvoir atteindre les crêtes de besoin de production au début de cet hiver. Mais les températures clémentes et les gestes écoresponsables ont, semblent-ils, portés leurs fruits. Il n’y a pas eu de grosses coupures, même si l’on peut imaginer que des réductions ponctuelles de tension ont sûrement été faites pour pouvoir alléger la consommation », poursuit l’explication de Claude Richard.

La gestion du transport de l’électricité dans le réseau repose principalement sur des prévisions, à l’échelle nationale et régionale. Ces données statistiques, étudiées de très près, permettent de prévoir un plan de conduite des moyens de production du réseau, de la puissance électrique et de la puissance réactive nécessaire. Alors, comme cela aurait pu être le cas, quel complément de source d’électricité ont les dispatcheurs à disposition quand le besoin s’en fait ressentir ? « Dans ces cas-là, il faut aller très vite. On peut observer que la maille est la plus répartie possible, avec des centres de production répartis le plus rationnellement possible, souvent au plus proche des consommations. Certaines sources sont plus rapides que d’autres pour répondre à la demande. »

Pour les centrales à gaz, il suffit d’une dizaine de minutes pour que le courant se retrouve dans le réseau. Pour l’hydraulique, selon les installations, la dynamique peut être encore plus rapide. Pour le nucléaire, cependant, le démarrage est bien plus long. « Quel que soit le moyen de production, lorsque l’alternateur est en service et couplé au réseau, il est possible de moduler la production pour l’adapter au besoin en permanence, tant que son rendement est acceptable et que sa puissance de crête n’est pas atteinte ».

Une donnée a changé le paysage électrique des dernières années : les énergies dites « renouvelables ». « Les éoliennes et les systèmes photovoltaïques viennent compléter les sources de production, mais ils produisent une énergie fluctuante non-pilotable, qui est qualifié d’intermittente. C’est-à-dire que leur capacité dépend de leur source d’origine : s’il n’y a pas de vent ou pas de soleil, il n’y a pas d’énergie produite. Largement décarbonées, elles sont de bonnes technologies pour compléter le besoin, mais ne sont pas à même d’assurer, sur notre territoire, la totalité de la demande qui va croissante. D’autant que chaque solution à ses limites : il faut par exemple beaucoup de place pour installer des champs de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes ou de biomasse. En matière d’énergie décarbonée, il ne faut pas oublier non plus l’énergie nucléaire, mais elle est remise en cause pour la production de déchets radioactifs, la durée de vie des centrales de production mais aussi par l’affaiblissement de sa filière industrielle durant ces 20 dernières années. »

Que dit la recherche en matière de génie électrique pour le réseau du futur ? Il est une idée qui anime des équipes de chercheurs à travers le monde : inventer un supra maillage international qui permettrait à tous les pays d’échanger leur électricité, produite selon les ressources disponibles sur leurs territoires respectifs. L’énergie solaire des pays chauds ou les vents des côtes des pays septentrionaux qui feraient tourner les éoliennes avec un meilleur rendement. « On pourrait partir du principe que statistiquement, il y a de l’énergie partout et que les rendements peuvent être plus intéressants selon les territoires. Pour être honnête, je ne suis pas sûr qu’une maille à l’échelle mondiale soit réellement faisable, mais ce réseau du futur à l’échelle européenne au sens large et incluant une partie de l’Afrique est un objectif réel », annonce Claude.

Pour assurer un tel maillage, ça n’est pas seulement la question de la production qui anime la recherche sur le sujet. « Aujourd’hui, et depuis plus de cent ans, toute l’industrie du transport de l’électricité est basée sur du courant alternatif. Mais pour transporter de grandes quantités d’électricité sur de longues distances, en diminuant les pertes énergétiques, l’utilisation de courant continu à haute tension HVDC, (High Voltage Direct Current) serait plus appropriée. C’est d’ailleurs un des grands chantiers qui occupe les membres de l’Institut SuperGrid, situé à Villeurbanne et auquel l’INSA Lyon est associé depuis sa création. »

Toute une technologie à développer donc, dans la perspective d’un grand projet de transport d’électricité intra-Europe : réseau, appareillages, protections, stations de conversion, nouvelles architectures, pilotage, conceptions des câbles… La filière technologique attire de plus en plus de jeunes ingénieurs et chercheurs. « Il y a une foule de technologies envisageables et c’est assez stimulant. Là où le domaine des courants forts a subi une petite perte d’intérêt par nos jeunes étudiants et diplômés, c’est désormais un domaine dans lequel beaucoup s’investissent », se ravi l’ancien directeur du département GE.

Depuis cet hiver, avec la crise de l’énergie, la focale a été mise sur l’électricité. Cependant, elle ne représente qu’un peu plus de 30 %2 de l’énergie que nous consommons. Pour atteindre les engagements de neutralité carbone d’ici 2050 et selon les études prospectives engagées par RTE3, il nous faudra réduire la consommation d’énergie de 40 %, produire plus d’électricité décarbonée et viser le zéro énergie fossile d’ici 30 ans. Le besoin en électricité ira donc à coup sûr, croissant. Mais le tout électrique est-il réellement soutenable pour notre réseau électrique ? « Beaucoup de fantasmes à mon sens, dans certaines propositions car il ne faut pas oublier que la mise en plance d'infrastructures de production et de stockage électrique n’est pas neutre d’un point de vue écologique. Il faut prendre en compte les impacts à grande échelle », prévient l’enseignant-chercheur du laboratoire LGEF4.

Côté consommateurs, pour réduire le bilan carbone et sa facture d’énergie, il faudra donc continuer à miser sur le mot de l’hiver : sobriété d’abord. « Il ne faut pas oublier que la question du choix de la composition du mix énergétique d’un pays est éminemment politique. C’est un sujet sur lequel les ingénieurs, les chercheurs et les techniciens doivent contribuer, bien sûr, en apportant avant tout leurs connaissances scientifiques et techniques dans l’accompagnement de la transition énergétique. »

---------------

[1] éCO2mix - Toutes les données de l'électricité en temps réel

[2] Chiffres clés de l’énergie, Data Lab, Ministère de la transition écologique (édition 2021)

[3] « Futurs énergétiques 2050 : les scénarios de mix de production à l’étude permettant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 », RTE France.

[4] Laboratoire de génie électrique et de ferroélectricité (INSA Lyon)