Formation

Premier cycle INSA Martinique-Caraïbe et INS’Avenir : les premiers bilans

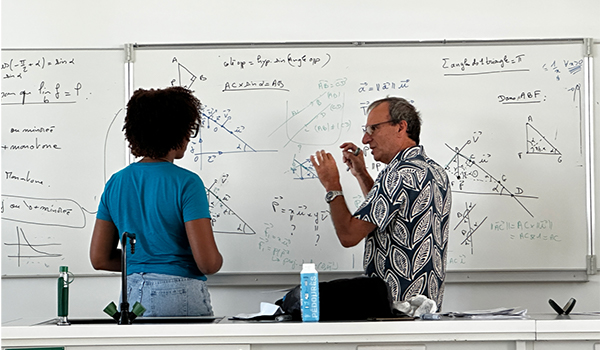

Une réelle transformation de nos sociétés ne se fera point sans mixité ni diversité. Un an après la publication du tome 2 du Livre blanc « Diversités & ouverture sociale » par les équipes de l’Institut Gaston Berger du Groupe INSA, la rentrée 2023 a vu naître deux nouveaux dispositifs de formation pour favoriser la mixité sociale et territoriale : le Premier cycle INSA Martinique Caraïbe à Fort-de-France, et la filière INS’Avenir proposée à l’INSA Lyon. Le premier ambitionne de favoriser la réussite des étudiants ultra-marins ; le second de mener à l’intégration des bacheliers technologiques et de bacheliers généraux n’ayant suivi qu’une seule spécialité scientifique en terminale au cursus d’ingénieur.

« Se laisser le temps pour mûrir ses projets d’orientation, et se laisser aussi le temps de mûrir soi-même ». C’est un peu le point commun qu’ont manifesté les étudiants de la première promotion du dispositif Premier cycle INSA Martinique Caraïbe lorsqu’ils ont été interrogés sur le choix de première année d’études supérieures. Recrutés via la plateforme Parcoursup, les candidats suivent pendant deux années une formation généraliste équivalente à celle proposée dans les INSA en métropole, pour poursuivre ensuite leur cursus ingénieur au sein d’une des écoles du Groupe INSA. « Nous avons beaucoup de jeunes qui ne seraient jamais allés dans l’Hexagone pour poursuivre leurs études supérieures. Ils auraient choisi un BTS ou l’Université pour différentes raisons, parfois financières ou par peur du déracinement qui peut s’avérer trop brutal à 17 ou 18 ans. L’objectif est qu’ils puissent accéder à la 3e année avec plus de maturité, l’habitude de ne plus vivre chez leurs parents, dans une culture où les liens familiaux sont très forts, à 8000 kilomètres du cocon familial », explique Damien Jacques, enseignant au département FIMI1 de l’INSA Lyon et porteur du projet.

La première promotion du Premier cycle INSA Martinique Caraïbe compte 23 étudiants.

Grâce à des échanges pérennisés et réguliers de longue date avec des collègues de l’île aux fleurs, l’INSA s’est naturellement intégré au paysage enseignant martiniquais. C’est aussi le fort besoin de formation d’ingénieur et de formation scientifique qui a déterminé l’implantation de ce tout nouveau cursus. « Ce cycle vise à faciliter le retour des ingénieurs diplômés sur le territoire, notamment grâce à des spécialités ciblées qui répondent aux problématiques économiques locales. Lors des études de faisabilité, les entreprises nous remontaient des difficultés de recrutement sur des secteurs spécifiques. Le besoin en techniciens et techniciens supérieurs se fait aussi ressentir », ajoute l’enseignant. Aujourd’hui, la première promotion, composée de 23 étudiants montre une belle émulation. « Le groupe est composé d’élèves martiniquais, guyanais et métropolitains. Et il y a une quasi-parité filles-garçons ! C’est un groupe très hétérogène, ce qui constitue une richesse pour l’évolution de chacune et chacun. »

La diversité du groupe d’apprenants, c’est aussi le fer de lance du dispositif INS’Avenir, lancé à la rentrée dernière au sein de l’INSA Lyon. Accueillant des élèves issus de baccalauréats technologiques2 et de baccalauréat général ayant suivi une seule spécialité scientifique en terminale3, cette filière se déroule sur deux années préliminaires, avant de rejoindre la 2e année du département FIMI. « Grâce à un dispositif individualisé, cette filière laisse le temps aux élèves de s’adapter aux exigences de l’enseignement supérieur et, nous l’espérons d’améliorer le taux de réussite pour les bacheliers technologiques », indique Pedro Da Silva, Professeur des Universités au département FIMI et co-responsable de la filière. « L’ouverture aux bacheliers généraux ayant suivi une seule majeure scientifique permet d’élargir notre vivier et d’avoir des parcours que l’on n’aurait jamais eus autrement, par le cursus classique ».

Dans la première promotion, composée de 27 étudiants, la mixité et la diversité des parcours est donc un pari réussi. Dans cette classe, bacheliers spécialistes de disciplines littéraires, de sciences économiques et sociales ou encore d'histoire-géographie et géopolitique, cohabitent avec des bacheliers de sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. « Il y a un vrai recul de certains étudiants sur les problématiques de transitions énergétiques et de problématiques de durabilité. Cela donne des regards et des façons de penser différentes et finalement assez complémentaires. L’interdisciplinarité les fait avancer », ajoute Sébastien Livi, Professeur des Universités et aussi co-responsable de la filière INS’Avenir. « Il ne faut pas oublier que dans notre système scolaire, nous demandons aux élèves de se spécialiser très tôt, dès le lycée. Pour l’accès aux écoles du Groupe INSA, il est requis de suivre deux spécialités scientifiques en terminale ; nous avons souhaité donner une chance aux bacheliers généraux qui n’ont qu'une spécialité scientifique. La filière INS’Avenir offre ainsi une souplesse dans les choix d'orientation des lycéens, qui se dessinent dès la fin de la seconde », conclut l’enseignant.

[1] La Formation Initiale aux Métiers d’Ingénieur correspond aux deux premières années du cursus ingénieur à l’INSA Lyon

[2] Baccalauréats STI2D et STL

[3] Mathématiques ou SI / NSI / PC + l’option Maths complémentaires

Formation

De Mayotte à l’INSA Lyon : oser les études supérieures

Il y a deux et trois ans, Aboubacar Assani et Elwafa Hamidi arrivaient en Métropole pour suivre des études d’ingénieur à l’INSA Lyon. Aujourd’hui en deuxième année de FIMI1, ils mesurent le chemin parcouru depuis qu’ils ont quitté l’île de Mayotte. Ils se revoient jeunes bacheliers, laissant derrière eux leurs repères. S’ils étaient bien décidés à suivre des études supérieures, ils ne pouvaient à cette époque ignorer les craintes suscitées par le départ du nid familial mahorais, les températures hivernales, les nouvelles habitudes alimentaires ou les nouvelles méthodologies de travail. Après avoir fait le grand saut vers le supérieur, ils ont souhaité faire profiter de leur expérience pour susciter les ambitions scolaires de leur cadets mahorais. C’est ainsi que, dans le cadre d’une intervention chapeautée par l’Institut Gaston Berger et les cordées de la réussite, les deux élèves-ingénieurs se sont rendus à Mayotte en février dernier. À la lumière de leur expérience personnelle et accompagnés par François Rousset, enseignant-chercheur, ils ont ouvert le dialogue avec des jeunes lycéens du 101e département français. Ils racontent.

« L’accès à l’information sur les études supérieures à Mayotte n’est pas toujours facilité »

Face aux assemblées de jeunes oreilles attentives, Elwafa Hamidi s’est revu, lycéen. Très bon élève, il se souvient que très peu d’établissements de l’enseignement supérieur métropolitain ne franchissaient l’Océan Indien. « Je ne connaissais les études supérieures qu’à travers le parcours de ma sœur, aujourd’hui infirmière. Plus jeune, j’ai longtemps nourri le souhait de rejoindre le milieu médical car c’était le seul exemple que je connaissais. Lorsqu’une enseignante de l’INSA est venue présenter les études d’ingénieur, le déclic s’est fait. Même si je n’avais pas tout à fait compris tous les contours du métier qu’elle avait dépeint, j’ai su que c’était ce que je voulais devenir : ingénieur. Je crois que ces rencontres de terrain sont très importantes pour informer les jeunes des territoires d’outre-mer et leur permettre d’avoir une chance d’accéder aux études de haut-niveau. »

Atelier de la fresque du climat, conférence d’initiation à la science appliquée et intervention

dans les cours de travaux pratiques ont permis de montrer comment les notions apprises

au lycée pouvaient être étudiées dans l’enseignement supérieur.

« On ne vit pas au même rythme en Métropole et sur une île »

L’île de Mayotte, département français depuis 2011, compte plus de 100 000 jeunes lycéens et collégiens2. Parmi eux, nombreux sont les élèves qui, malgré des capacités scolaires soulignées par les professeurs du secondaire, cachent sous le tapis la possibilité des études supérieures. « À la sortie du lycée, je n’étais pas sûr d’avoir le niveau pour faire des études poussées, même si mes profs me disaient le contraire. Ajouté à cela que la France vit sur un autre rythme, j’ai mis longtemps avant de faire le choix de poursuivre mes études à Lyon où je ne connaissais personne. Et puis avant d’arriver à l’INSA, j’avais peur de l’inconnu, pour des raisons qui peuvent peut-être paraître ridicules : la vie sociale différente, un pays plus grand, l’éloignement de ma famille, le passage du lycée au supérieur… Mais une fois que l’on saute le pas, on découvre ses propres capacités à s’adapter. C’est pour cette raison qu’il m’a paru important d’aller discuter avec des lycéens de mon île : pour les inciter à dépasser leurs craintes et leur dire que c’est possible », explique Aboubacar Assani, en deuxième année de FIMI.

Invités par des médias locaux, Elwafa et Aboubacar ont diffusé

leur message d’incitation jusqu’aux familles des lycéens mahorais.

« Bien sûr, les premiers amphis, c’était compliqué »

Pendant leurs rencontres sur l’île, les deux étudiants ont insisté. Si l’adaptation à la vie métropolitaine s’est faite naturellement pour eux, pour réussir ses études d’ingénieur, il faut être persévérant. « Je me souviens de mon premier cours en amphi : le prof parlait en faisant défiler sa présentation. J’attendais patiemment que l’enseignant nous donne du temps pour noter le cours. Et puis j’ai jeté un œil sur la feuille de mon voisin : il en était déjà à sa deuxième copie double ! Je n’avais pas l’habitude de la prise de note ; j’ai dû apprendre à apprendre, avec de nouvelles méthodes. Ça a été plus ou moins long pour moi, mais j’avais la chance de pouvoir compter sur mon colocataire et mes amis. Je ne me suis jamais retrouvé seul », poursuit Elwafa.

« Je voulais transmettre un message d’encouragement aux Mahorais »

Lors de leur mission, Aboubacar et Elwafa se sont montrés rassurants. « Beaucoup de lycéens s’interrogeaient sur l’aspect pratique de faire des études en Métropole : comment prendre l’avion, le train ou récupérer les clés de sa résidence sur le campus. Je crois que nous avons réussi à en rassurer certains avec ces petits détails. L’INSA proposant l’hébergement et la restauration sur le campus, c’est sécurisant lorsque l’on arrive dans un nouveau pays », indique Aboubacar. Et Elwafa d’ajouter. « Mayotte est un territoire en plein développement, en manque d'infrastructures, d'ingénieurs, de médecins... Encourager les jeunes à s'orienter vers des formations exigeantes est primordiale pour l'avenir de mon île. Je voulais transmettre un message d'espoir et d'encouragement aux étudiants mahorais. Je crois que nous avons réussi à passer le message que la peur de l'échec ne doit en aucun cas être un frein pour candidater dans des filières exigeantes. J'ai moi-même redoublé ma première année en arrivant à Lyon, et je l’ai vécu comme une seconde chance et qui m'a encouragé à redoubler d'efforts. »

Aboubacar devant une assemblée d’élèves, au lycée des Lumières à Mamoudzou.

« Il est difficile de se projeter dans un métier quand on n’a pas d’exemple autour de soi »

Faire germer la volonté de poursuivre des études ambitieuses dans l’esprit des élèves était donc le but principal de ces échanges comme l’explique François Rousset, enseignant-chercheur et ancien directeur de la filière Formation Active en Sciences, aujourd’hui INS’AVENIR3. « La question de la confiance en soi et de la légitimité est souvent la clé de voûte pour franchir le pas des études supérieures et éviter l’autocensure. La problématique est sociologique : il est difficile de se projeter dans un métier que l’on n’a pas en exemple dans son entourage proche. Il était important que les étudiants investis sur cette mission soient mahorais. La prochaine fois, j’espère que cette mission pourra aller plus loin et compter sur le partage d’expérience d’une étudiante pour faire naître l’ambition chez les lycéennes mahoraises. »

Pour en savoir plus :

[2] Présentation de l'Académie de Mayotte

[3] Nouvellement ouverte à la rentrée 2023, la filière INS'AVENIR accueillera des élèves issus des baccalauréats technologiques STI2D et STL et des élèves issus du baccalauréat général ayant suivi une seule spécialité scientifique en Terminale : Mathématiques ou SI / NSI / PC + l'option Maths complémentaires.

Formation

Ouverture d’une nouvelle classe préparatoire aux études supérieures à Bellignat

Pour favoriser l’ouverture sociale et territoriale dans l’accès aux études supérieures, mais également accompagner les étudiants dans leur réussite : une nouvelle classe préparatoire aux études supérieures ouvre à Bellignat dans l'Ain, en partenariat avec l’INSA Lyon.

Olivier Dugrip, recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de Lyon, chancelier des universités, Frédéric Fotiadu, directeur de l’INSA Lyon et Béatrice De Cosas, proviseure du lycée Arbez Carme, ont signé mercredi 1er février une convention pour l’ouverture d’une nouvelle classe préparatoire aux études supérieures (CPES) à Bellignat.

Ce dispositif vise à faciliter la transition vers l’enseignement supérieur, et plus particulièrement vers des cursus d’ingénieur, de bacheliers d’origine sociale et territoriale diversifiée. En effet, il sécurise le parcours des étudiants, en passant par une structure connue de l’élève : le lycée.

La CPES Bellignat

La CPES « sciences et technologies industrielles » ouvrira à la rentrée 2023 et accueillera 25 élèves la première année. Le programme sera ouvert aux titulaires d’un baccalauréat technologique (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ou sciences et technologie de laboratoire avec l’option sciences physique-chimie) ou d’un baccalauréat général, en priorité les bacheliers généraux avec l’enseignement de spécialité « mathématiques » et une deuxième spécialité scientifique. Ils bénéficieront d’enseignements généraux et scientifiques (30 heures par semaine) et d’un tutorat par des étudiants ingénieurs de l’INSA Lyon.

Tous les étudiants pourront bénéficier d’une solution de logement sur place.

A l’issue de cette CPES, les étudiants pourront, en fonction de leurs aspirations et de leur niveau de compétences :

- intégrer le dispositif INS’AVENIR de l’INSA Lyon ;

- rejoindre une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) « technologie et sciences industrielles », dans le cadre de partenariats établis par la CPES, pour les étudiants ayant obtenu un baccalauréat technologique ;

- intégrer un parcours au sein d’IUT en première ou deuxième année ;

- ou encore intégrer un parcours au sein d’une section de technicien supérieur (STS).

« La création de cette classe préparatoire s’inscrit dans la stratégie de développement de l’INSA Lyon sur le territoire d’Oyonnax, ainsi que dans le cadre de la politique de diversités et d’ouverture sociale menée par le Groupe INSA pour lutter contre les inégalités d’accès et de réussite dans l’enseignement supérieur » déclare Frédéric Fotiadu, directeur de l’INSA Lyon.

Formation

« Plus que l’égalité des chances, nous voulons faire de l’équité des chances »

En octobre 2021, les équipes de l’Institut Gaston Berger du Groupe INSA publiaient le premier tome du Livre blanc « Diversités & ouverture sociale » qui qualifiait avec précision l’état des lieux de l’inclusion des diversités au sein de ses écoles. Les conclusions de ce travail étaient alors sans appel : malgré les nombreuses actions menées sur le terrain pour aider les jeunes issus de milieux modestes à se projeter dans une formation d’ingénieur, les écoles INSA, à l’image de la plupart des grandes écoles françaises, contribuent malgré elles à renforcer les mécanismes d’assignation du système éducatif.

Un an après, la publication du tome 2 du Livre blanc renoue avec les ambitions du fondateur de l'INSA, Gaston Berger, livrant des préconisations à instaurer au sein de ses écoles pour recruter et mener au diplôme d’ingénieur davantage de jeunes d’origine sociale et territoriale diversifiée.

Carole Plossu et Sonia Béchet, respectivement directrices de l’Institut Gaston Berger du Groupe INSA et de Lyon font le bilan sur l’aboutissement de deux années de consultations collectives, de partages d’expériences et d’analyses consacrées à l’égalité des chances.

Le premier tome du livre blanc faisait l’état des lieux de la diversité et de l’inclusion au sein du Groupe INSA. Il est notamment fait mention d’un « constat d’illusion ». Qu’entend-on par-là ?

Le premier tome du livre blanc faisait l’état des lieux de la diversité et de l’inclusion au sein du Groupe INSA. Il est notamment fait mention d’un « constat d’illusion ». Qu’entend-on par-là ?

Sonia Béchet : La question à laquelle nous avons tenté de répondre avec ce travail est la suivante : quels chemins sont accessibles à un élève1 sans proximité sociale ou culturelle avec l’enseignement supérieur pour que son potentiel se révèle, sans déterminisme social ? À l’INSA Lyon, nous conduisons déjà plusieurs programmes d’incitation permettant à des jeunes issus d’environnements moins favorisés de se projeter vers l’enseignement supérieur. Mais force est de constater que beaucoup se voient refuser une admission dans les établissements sélectifs. Le « constat d’illusion » est là. On a l’illusion de croire que l’école donne sa chance à tous, qu’il suffit de dire aux jeunes « vous pouvez y aller » pour qu’ils le fassent. En réalité, le système scolaire français participe à la reproduction des élites. Selon leur origine sociale et territoriale, les élèves ne sont pas tous égaux devant leur chance d’accéder aux grandes écoles. En tant qu’école publique de l’enseignement supérieur, nous souhaitons contribuer à compenser ces inégalités. Plus que de l’égalité des chances nous voulons faire de l’équité des chances.

Le tome 2 propose de passer à l’action, listant une série de préconisations, applicables aux écoles du Groupe INSA. Pourriez-vous en détailler quelques-unes ?

Le tome 2 propose de passer à l’action, listant une série de préconisations, applicables aux écoles du Groupe INSA. Pourriez-vous en détailler quelques-unes ?

Carole Plossu : Ce tome 2 du Livre blanc n’a pas la prétention d’apporter LA solution mais se veut plutôt être un laboratoire d’idées. Il compile les résultats de consultations collectives menées dans les écoles INSA, une analyse de la littérature académique et une veille sur les actions mises en œuvre par d’autres établissements sur le sujet. Concrètement, ces préconisations peuvent se déployer à chaque étape du parcours d’un élève. D’abord avec des actions spécifiques auprès des collégiens et lycéens d’origine modeste afin de leur ouvrir le champ des possibles, d’inspirer leur ouverture scientifique, culturelle et sociétale et de renforcer leurs compétences et leur confiance en eux. L’objectif est de lever les freins et les mécanismes d’autocensure à la candidature, mais cela n’est pas suffisant. Une évolution des processus de recrutement du Groupe INSA est indispensable pour aller plus loin et tendre vers une plus grande équité dans l’accès aux formations sélectives : par exemple, en révisant nos critères de recrutement, en élargissant les viviers de recrutement et en développant des filières de formation favorables à l’ouverture sociale. Enfin, un accompagnement renforcé est nécessaire pour une meilleure réussite académique et pour renforcer l’inclusivité de nos écoles. Un traitement différencié plus équitable doit être assumé à chaque étape du parcours de l’élève, jusqu’à son insertion professionnelle.

À l’INSA Lyon, depuis presque quinze ans, l’Institut Gaston Berger vit au rythme des programmes d’incitation et d’accompagnement. Comment les préconisations proposées dans le tome 2 du Livre blanc pourront-elles prendre vie sur l’établissement lyonnais ?

Sonia Béchet : Ce travail nous a permis d’étayer nos constats statistiques et nous souhaitons approfondir le diagnostic dès le début de l’année prochaine, notamment en cherchant d’autres indicateurs de mesure de l’ouverture sociale. J’aimerais également nourrir le débat auprès de la communauté interne et mobiliser les forces vives sur la question. Nous avons désormais les choses en main ; à nous d’en faire quelque chose. Il est vrai que l’INSA Lyon fait figure de proue sur les actions menées pour faciliter l’ouverture sociale, mais ces travaux nous laissent entrevoir de nouvelles actions à mettre en place. Par exemple, un travail de détection des lycéens ayant le potentiel de réussir des études d’ingénieurs ou des actions en direction des familles pour lever les freins à la candidature peuvent être envisagées. Aussi, je souhaiterais pouvoir continuer à impliquer les personnes avec qui l’on travaille depuis très longtemps dans nos réflexions. Nous sommes associés à 14 lycées et 15 collèges de zones prioritaires ; ce sont eux qui connaissent le mieux le climat dans leurs écoles ; il faut continuer à travailler étroitement avec eux et à prendre soin de ces collaborations.

À la suite de la publication de ces deux tomes du Livre blanc, début 2023 verra l’élaboration de plans d’actions dans les INSA. Vous souhaiteriez également voir les résultats de ce chantier essaimer plus largement dans l’ESR2, n’est-ce pas ?

Carole Plossu : En effet, nous pensons que l’ESR peut agir en faveur d’un accès plus ouvert aux jeunes issus de milieux modestes grâce à des mesures d’équité et afin d’initier un cercle vertueux. Nos préconisations s’appuient sur une conviction partagée par une majorité des contributeurs à ce Livre blanc, à savoir que la seule application du principe de méritocratie, si profondément ancré dans notre société et notre système éducatif, n’est pas en capacité de garantir l’égalité des chances pour chaque jeune, quelle que soit son origine sociale, culturelle ou territoriale. Nous invitons donc à un changement de paradigme remettant en cause l’application du seul principe méritocratique que l’on a érigé en mythe fondateur de « l’égalité républicaine ». Nous avons récemment présenté au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ce nouveau dispositif d’ouverture sociale que le Groupe INSA propose d’expérimenter. Ce projet en rupture pourrait constituer un véritable démonstrateur pour l’ensemble de la communauté de l’ESR. Nous pensons que l’INSA a toute légitimité pour innover sur le sujet de l’ouverture sociale et nous espérons enclencher une dynamique collective en entraînant dans notre sillage d’autres grandes écoles et en influant sur les politiques publiques.

[1] L’emploi du masculin est utilisé à titre épicène.

[2] Enseignement supérieur et recherche

Recherche

Trois clés pour comprendre la science ouverte

Une science publique et accessible au plus grand nombre : voici la promesse de la « science ouverte ». Le concept, issu des courants de pensée d’après-guerre favorables à la libre diffusion des savoirs pour lutter contre les totalitarismes, suggère d'honorables valeurs de partage, de transparence et de libre débat d’idées. Seulement, il s’oppose à une réalité délicate : dans un milieu compétitif, ces pratiques peuvent aller à l’encontre des grands principes d’évaluation des chercheurs. Trois clés pour comprendre les bases de la science ouverte.

Avant que la connaissance scientifique ne soit publiée à proprement parler dans un article, sa production passe par différentes étapes. L’article dit « scientifique » est une interprétation de données reposant généralement sur des analyses spécifiques. Cette même synthèse de connaissances peut parfois porter son lot d’erreurs ou de divergences d’opinions des pairs sur la manière d’interpréter. « Aujourd’hui, c’est le système économique de l’édition scientifique classique qui dicte l’accès à la connaissance scientifique. L’idée de la science ouverte est de proposer des alternatives à ce système cloisonné qui nuit d’une certaine façon à l’avancement de la science », explique Solenne Monteil, chargée de mission Science ouverte et bibliométrie au sein de la direction administrative de la recherche et de la valorisation de l’INSA Lyon.

Science ouverte et évaluation des chercheurs

Le principe de l’évaluation des travaux des chercheurs se fonde sur la production de résultats originaux et exclusifs, publiés dans des revues prestigieuses : la loi de bibliométrie règne en maître. S’il existe des disciplines dans lesquelles l’ouverture se pose naturellement car presque inscrite dans les normes de la communauté comme chez les informaticiens par exemple, toutes les disciplines scientifiques ne sont pas logées à la même enseigne en matière de pratiques ouvertes. « La Commission européenne a récemment ouvert un accord pour réformer l’évaluation des chercheurs, notamment pour une meilleure prise en compte des pratiques de science ouverte. Même si la majorité des chercheurs est assez prompte à inscrire ses travaux dans la démarche, l’accompagnement dans ces pratiques est important », ajoute Solenne.

Différentes pratiques pour rendre l'accès ouvert

Dans le monde de la science ouverte, plusieurs pratiques se complètent. Certains chercheurs mobilisent différents outils de communication comme les archives ouvertes ou parfois même la présence sur les réseaux sociaux ; d’autres favorisent la collaboration en s’organisant autour de la mise à disposition des données brutes ; et certains privilégient la publication dans des revues libres d'accès. « Certaines revues en open access ont vu le jour ces dernières années. Elles fonctionnent comme les grandes revues classiques, avec des comités de relecture et des vérifications par les pairs avant publication, le tout sans abonnement requis. En France, la ‘loi pour une République numérique’ a permis de faire des avancées importantes en réduisant la période d'embargo imposée par les éditeurs, et en lançant la réflexion sur la cession des droits d'auteur. En déposant les articles sur la plateforme HAL, la version manuscrit auteur est disponible six mois après la date de publication dans une revue classique, ce qui n’était pas possible avant. Mais, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir ! »

La science ouverte pour une société de la connaissance démocratique

La crise Covid a montré que la science n’allait jamais aussi vite que lorsque les chercheurs travaillent ensemble. En rendant publiques les connaissances sur les génomes du virus, les collaborations scientifiques ont afflué jusqu’à l’aboutissement d’un vaccin, domaine pourtant habituellement régi par la course aux brevets. Faire avancer la science ouverte, c’est donc faire avancer la science plus vite ; une pratique d’autant plus importante lorsqu’il s’agit de faire face à des problèmes planétaires et urgents comme le changement climatique ou une pandémie. « Le choix de la science ouverte va de pair avec l’idée d'une société de la connaissance, transparente, collaborative et démocratique. Plus au-delà, avec plus de transparence, on augmente la confiance », conclut Solenne Monteil.

L’INSA Lyon s’est doté de son Baromètre Science Ouverte, déclinaison locale du Baromètre national mis en place par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. L’objectif est de mesurer l’évolution de la Science ouverte dans l’établissement. Les graphiques sont générés à partir d'une liste de DOI (Digital Object Identifier) et permettent d'analyser le taux d’accès ouvert des publications en fonction des disciplines, des éditeurs, des types de publication et des voies d’ouverture choisies par la communauté.

Pour consulter les chiffres de l’année 2021-2022 => Baromètre Science Ouverte