Recherche

Un diplômé de l’INSA Lyon réalise son rêve américain

Le 9 janvier dernier, le journal scientifique Nature Communications publiait un article sur une forme pharmaceutique nouvelle, co-écrit par Omar Abouzid, diplômé 2016 de l’INSA Lyon en Biochimie et Biotechnologies et chercheur au MIT. Il a collaboré au développement d’un dispositif pharmaceutique capable de résider dans l’estomac pendant une semaine, tout en délivrant graduellement son contenu médicamenteux, permettant ainsi de diminuer la fréquence de la prise des médicaments et d'augmenter ainsi l'adhérence des patients à leurs traitements.

Retour sur la success-story de ce diplômé INSA.

De l’INSA Lyon au MIT

Après ses années au lycée français au Caire, Omar Abouzid a reçu une bourse pour partir étudier en France. Intéressé par le profil d’ingénieur ainsi que la recherche biomédicale et pharmaceutique, c’est tout naturellement qu’il a candidaté à l’INSA de Lyon, où il a été admis en 2011.

« Comme beaucoup, des noms tels que Harvard, MIT et Stanford m’ont toujours fasciné et inspiré », déclare Omar.

Mais y accéder sans expérience particulière, sans contacts et sans connaissance approfondie des procédures de candidature n’a pas été immédiat.

A l’issue de sa troisième année à l’INSA, Omar n’a été admis que par un seul laboratoire de biologie moléculaire, à l’université de McGill à Montréal, malgré ses très nombreuses candidatures, dont certaines au MIT. C’est pendant sa quatrième année d’études, au cours de sa recherche d’un laboratoire d’accueil pour son stage professionnel, qu’il a été admis pour 4 mois dans un petit laboratoire d’immunologie à Harvard, dont la directrice connaissait l’INSA Lyon. Séduit par cet environnement dynamique et favorable à l’innovation, Omar était décidé à revenir à Boston pour son projet de fin d’études. Après des recherches, c’est le laboratoire de Langer au MIT qui lui a paru être le plus approprié. Grâce à une lettre de recommandation de son encadrante de stage à Harvard et à la suite d’un entretien, il était accepté comme stagiaire quelques jours plus tard et invité à discuter avec des chercheurs du laboratoire pour choisir un projet.

A l’issue de sa troisième année à l’INSA, Omar n’a été admis que par un seul laboratoire de biologie moléculaire, à l’université de McGill à Montréal, malgré ses très nombreuses candidatures, dont certaines au MIT. C’est pendant sa quatrième année d’études, au cours de sa recherche d’un laboratoire d’accueil pour son stage professionnel, qu’il a été admis pour 4 mois dans un petit laboratoire d’immunologie à Harvard, dont la directrice connaissait l’INSA Lyon. Séduit par cet environnement dynamique et favorable à l’innovation, Omar était décidé à revenir à Boston pour son projet de fin d’études. Après des recherches, c’est le laboratoire de Langer au MIT qui lui a paru être le plus approprié. Grâce à une lettre de recommandation de son encadrante de stage à Harvard et à la suite d’un entretien, il était accepté comme stagiaire quelques jours plus tard et invité à discuter avec des chercheurs du laboratoire pour choisir un projet.

Un parcours formateur à l’INSA

Omar en est convaincu, il n’aurait pas pu accomplir tout cela sans sa formation à l’INSA. « En général, les laboratoires des institutions académiques n’accueillent pas des stagiaires ou d’étudiants sans qu’ils soient affiliés à une école qui, dans le cadre de sa formation, leur demande de réaliser un stage ou un projet ». Il fait l’éloge de la formation généraliste des écoles d’ingénieurs françaises, et en particulier de l’INSA, parce que pour cet ingénieur en biochimie et biotechnologies, les cours de mécanique et de conception suivis pendant les deux premières années à l’INSA se sont eux aussi avérés très utiles. Bien préparé au cours de sa formation INSAlienne à un certain rythme de travail ainsi qu’au respect des délais, Omar fait aussi au MIT l’expérience d’un environnement exigeant, réclamant beaucoup d’investissement et de travail. Dans ce contexte, il n’oublie pas ses professeurs du département de Biosciences et leur soutien.

« Ils ont toujours été disponibles lorsque j’avais besoin de conseils ou de feedback. Je suis aussi très reconnaissant envers mes enseignants que j’ai sollicités et qui n’ont pas hésité à m’écrire par exemple des lettres de recommandation pour pouvoir candidater aux stages. »

"Je cherchais toujours à faire plus"

Pour Omar, la recherche s’est imposée comme une évidence.

« Je suis simplement une personne très curieuse. Quand j’étais plus jeune, j’aimais bien poser des questions et chercher leur réponse. Ma volonté de devenir chercheur s’est juste exprimée au fur et à mesure très naturellement. »

Pour ce jeune diplômé, cette première publication dans un journal comme Nature Communications est donc une consécration. Il se dit bien sûr très heureux de l’aboutissement de son travail, mais aussi surpris par l’importante couverture médiatique que son article a reçue, dans la couverture du site officiel du MIT, BBC News ou encore le Huffington Post.

Pour autant, il n’oublie pas de prendre du recul.

« J’ai été un étudiant ordinaire à l’INSA », déclare celui qui estime aussi avoir eu une part de « chance » en accédant au prestigieux laboratoire de Langer au MIT.

Ravi d’avoir pu jouer un rôle dans le développement d’une nouvelle forme pharmaceutique, Omar reconnaît que l’investissement personnel et une motivation sans faille sont les clefs de la réussite. Modeste, il n’estime pas être une exception « par rapport à beaucoup d’autres INSAliens motivés et intelligents qui auraient aussi très bien fait dans le cadre d’opportunités similaires ».

Il souhaite d’ailleurs compiler ses conseils et ceux d’autres étudiants ayant effectué leur stage en laboratoire de recherche aux États-Unis dans un guide à destination des futures promotions de l’INSA.

Omar est encore plus heureux pour le développement poursuivi par Lydra, Inc., une startup fondée par le laboratoire de Langer/Traverso, en pleins essais cliniques en vue d’obtenir l’approbation de la FDA (Food and Drug Administration) pour l’utilisation de la forme pharmaceutique chez des patients atteints de maladies neurodégénératives, du VIH/SIDA, et dans d’autres contextes.

« J’attends donc avec impatience le jour où je pourrai voir l’impact direct de ce travail en voyant des patients dans le monde entier bénéficier de cette recherche. »

Nature Communications 9, Article number: 2(2018)

Recherche

Publiés dans Nature, ses travaux remettent en cause les recherches d’une autre équipe

Après deux ans de procédure, l’article de Rita Rebollo (laboratoire BF2i*) et de ses collègues est enfin paru dans la revue Nature. Une satisfaction pour cette chercheuse en épigénétique.

Qu’est-ce que l’épigénétique ?

L’épigénétique désigne les mécanismes de régulation de l’expression de gènes sans changement de séquence d’ADN. Toutes les cellules de notre organisme ont le même génome et c’est le programme d’expression des gènes qui permet à chaque cellule de se spécialiser. En effet, le même gène à un moment précis, peut être exprimé dans une cellule et éteint dans une autre. Tout cela sans que l’ADN ne change de séquence. Les mécanismes épigénétiques permettent aussi de contrôler des séquences virales intégrées qui existent au sein de notre génome. En effet, il faut savoir que la moitié du génome humain est composée d’éléments transposables (ET), qu’on a longtemps appelé « ADN poubelle » parce qu’on ne savait pas quelle était leur fonction. Les ET sont des séquences répétées capables de se multiplier au sein d’un génome et de causer des mutations ainsi que des changements dans l’expression des gènes. Le séquençage des génomes a montré que ces ET pouvaient impacter fortement les génomes et donc participer au programme d’expression des gènes.

Sur quoi portent vos travaux qui ont fait l’objet de cette publication dans Nature ?

En 2015, une équipe de chercheurs a décidé d’étudier un variant d’histone. Les histones sont les principaux constituants protéiques des chromosomes. Elles sont étroitement associées à l'ADN dont elles permettent la compaction : l'ADN est en effet enroulé autour des histones comme du fil autour d'une bobine. L’équipe concernée a affirmé par ses travaux sur des cellules de souris que ce variant d’histone pouvait réguler l’expression de certains ET. Quand ce variant est muté, c’est-à-dire, n’est plus fonctionnel dans le génome de la souris, certains ET « bougent », c’est à dire transposent au sein d’une cellule. C’est un résultat important car la dérégulation des ET peut entrainer des mutations délétères.

A l’époque, je travaillais à Vancouver sur des souches de souris un peu bizarres, peu étudiées dans les laboratoires et j’essayais de démontrer que les ET « bougeaient » uniquement dans ces souches de souris et pas dans les autres. Quand Dixie Mager (la chef d’équipe de mon laboratoire de post doctorat à Vancouver) et moi avons vu ces résultats, et l’emplacement dans le génome où les nouvelles copies s’étaient insérées, nous avons compris que les chercheurs avaient fait une erreur.

En effet, les « nouvelles copies » observées par les chercheurs étaient en fait présentes dans les souches que j’étudiais. Leurs résultats s’expliquent par les procédures utilisées dans les laboratoires pour obtenir et maintenir les lignées cellulaires. Les chercheurs ont utilisé des cellules hybrides, c’est-à-dire issues d’un croisement entre deux souches de souris. Ces cellules hybrides contenaient des ET provenant des deux souches de souris, pas seulement de la souche canonique comme spéculé par les chercheurs. Ainsi, les nouvelles copies n’étaient pas une conséquence du manque de régulation des ET par le variant d’histone. Les données suggérées par l’équipe de recherche étaient donc incorrectes. J’ai ensuite participé à l’écriture d’un article pour rectifier ces données, que la revue scientifique Nature vient du publier.

Que signifie la parution de cet article dans Nature ?

Au-delà de l’aspect purement scientifique, je pense qu’il est important en recherche de souligner l’importance d’étudier des systèmes non-modèles, de travailler à partir de différentes souches, et de sortir de sa zone de confort. Nous avons tendance à affirmer que des schémas se développent d’une même façon à partir d’un modèle mais même au sein d’une espèce, les mécanismes peuvent être différents. Deux ans de procédure ont abouti à la parution d’un « Brief communications arising » dans le numéro du 3 août 2017, permettant d’ouvrir le dialogue sur le fait que nos recherches viennent rectifier les données avancées par une autre équipe de recherche en 2015. Néanmoins, l’article originel est toujours présent dans le magazine Nature par une décision des éditeurs de laisser libre arbitre aux lecteurs.

Après avoir travaillé une année au LBBE sous un contrat H2020 Marie Skłodowska-Curie, elle a rejoint le laboratoire BF2i dirigé par Pr Abdelaziz Heddi.

Rita a bénéficié depuis d’un soutien PALSE et vient de réussir un projet ANR jeunes chercheuses/jeunes chercheurs nommé UNLEASH.

Informations complémentaires

Recherche

MATEIS à l’honneur dans la revue Nature Communications !

Dans le cadre d’une collaboration avec deux universités anglaises de renom (Imperial College London et Queen Mary University London), Sylvain Meille et Jérôme Chevalier, chercheurs au laboratoire MATEIS, ont participé à la mise au point de nouvelles céramiques plus résistantes et permettant un autodiagnostic. Ces travaux font l’objet d’une publication dans la revue Nature Communications.

Entretien avec Sylvain Meille.

Que représente pour vous une publication dans Nature Communications ?

Nature Communications est un journal affilié au célèbre journal Nature et lorsque nous sommes publiés dans ces pages, nous bénéficions d’une belle visibilité. C’est rare et on est très content ! D’autant plus que cet article est en open-access et peut être consulté par tout le monde.

Sur quoi porte cet article ?

Il illustre une belle collaboration européenne entre le laboratoire MATEIS de l’INSA Lyon et deux universités anglaises prestigieuses. En effet, nous avons reçu dans notre laboratoire un doctorant, Claudio Ferraro, recruté dans le projet européen Biobone (réseau Marie Curie). La particularité de ce réseau est de nous amener à choisir un doctorant non originaire du pays dans lequel il effectue sa thèse. Claudio est napolitain, il a effectué sa thèse à l’ Imperial College London. Au cours de sa thèse, il a passé 6 mois au laboratoire MATEIS au cours desquels nous avons travaillé ensemble. Avec Jérôme Chevalier, directeur du laboratoire MATEIS, nous avons participé à la mise au point de nouvelles céramiques multifonctionnelles. Plus précisément, nous avons participé à la caractérisation mécanique de nouveaux matériaux bio-inspirés. C’est l’objet de la publication.

Qu’avez-vous concrètement découvert ?

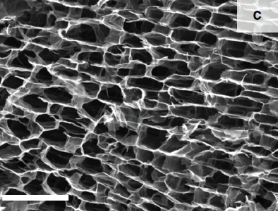

Un matériau qui conduit bien l’électricité et qui est très résistant mécaniquement. En somme, une combinaison de propriétés originale ! Grâce à une microstructure composite, ce matériau possède un réseau interconnecté de graphène avec une matrice en verre d’oxycarbure de silicium. On a découvert qu’il présentait une conductivité électrique très supérieure à d’autres composites céramiques suite à la présence du réseau interconnecté de carbone.

En terme d’application, cela offre la possibilité d’autodiagnostic d’une structure. Je schématise : si mon matériau est sain, il est conducteur d’électricité. S’il est défectueux, je peux le savoir parce qu’il sera moins conducteur.

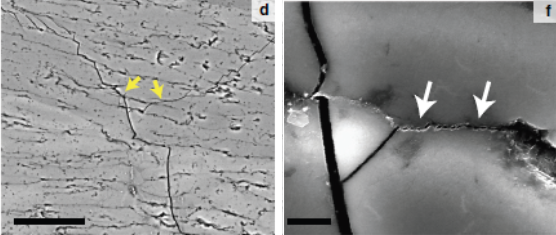

Dans un même temps, les interfaces entre le graphène et la matrice permettent également un effet de renforcement mécanique en déviant les fissures, évitant ainsi une rupture fragile et brutale, comme il a été observé sur la nacre des coquillages. Etudier ce qui se passe dans le vivant et s’en inspirer pour fabriquer des matériaux innovants, c’est ce qu’on appelle la bio-inspiration.

Pour en savoir plus :

- Using graphene networks to build bioinspired self-monitoring ceramics, OT. Picot, VG. Rocha, C. Ferraro, N. Ni, E. D’Elia, S. Meille, J. Chevalier, T. Saunders, T. Peijs, MJ. Reece, E. Saiz, Nature Communications, 8, 14425 (2017)

MATEIS : mateis.insa-lyon.fr

Réseau de graphène avant imprégnation par la matrice, barre d’échelle 100 µm

Illustration de la déviation de fissures aux interfaces, barre d’échelle 50 µm (image d) et 2 µm (f)

Les recherches présentées dans Nature Communications par l’équipe de MATEIS s’intègrent dans la stratégie de la Bio-inspiration. Par Bio-inspiration, les chercheurs cherchent à comprendre et imiter certains processus que l’on retrouve dans la nature pour réaliser des nouveaux matériaux ou des technologies plus performantes. Ceci ne date pas d’hier, et Léonard de Vinci était sans le dire un des précurseurs !

Aujourd’hui, grâce à des technologies d’observation toujours plus fines, des modèles de comportement (du vivant et des matériaux) mieux compris et grâce aux procédés avancées de fabrication qui s’inspirent eux même parfois de processus naturels, les chercheurs sont de plus en plus capables de mimer les structures du vivant. C’est un des centres d’intérêt de l’Atelier de Recherche (AIR) BIG (pour Bio-Inspiration Group) à l’INSA, qui regroupe des chercheurs en sciences de l’ingénieur, du vivant et en sciences humaines. Les sujets traités vont de la nacre comme source d’inspiration de matériaux ultra-résistants, à la cuticule des insectes pour créer de nouvelles surfaces ou encore de réflexions sur la ville biomimétique.

Plus d’information sur l’AIR BIG : https://www.insa-lyon.fr/fr/air-big-bio-inspiration-group