Vie de campus

« La cohabitation des ingénieurs et des artistes révèle souvent un dialogue passionnant »

Ingénieur mécanique de formation et ancien « technique-ét’1 », Sylvain Béguin est aujourd’hui adjoint responsable au service technique culturel du Musée des Confluences. Et par une analogie presque trop fortuite, son métier est aussi à la confluence de deux mondes : la technique et l’art.

Enrichi par des expériences dans différents secteurs culturels, de la compagnie d’artistes de théâtre à des lieux d’accueil de scènes nationales, Sylvain Béguin s’interroge : qu’est-ce qu’un ingénieur peut-il rendre possible pour un artiste ? La réponse avec un acteur « du concret ».

Vous exercez depuis votre sortie d’école, un métier insoupçonné et peu commun, celui d’ingénieur au service de projets culturels. Cette profession, vous la découvrez très concrètement lors d’un stage de 4e année, alors que vous êtes élève-ingénieur au département génie mécanique et en section technique-études.

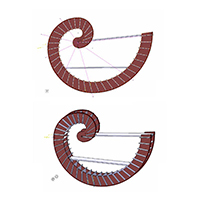

Je me souviens de la première fois où j’ai compris qu’il était possible d’utiliser mes compétences pour répondre à une contrainte artistique et technique. J’étais en parcours Arts, Sciences et Ingénierie2 au sein de mon département de formation à travers lequel nous rencontrions des intervenants du monde des arts. Nous avions reçu la compagnie Cirque ici et Johann Le Guillerm. Ils travaillaient sur une modélisation logicielle d’un dispositif architectural autonome de plusieurs mètres, La Motte. Pendant cette rencontre, ils nous racontaient comment ils ne parvenaient pas à atteindre leurs objectifs artistiques avec leurs prototypes. À la fin de la conférence, je leur proposais de m’accueillir en stage pour les aider à résoudre leurs problématiques et à développer leurs nouveaux numéros de spectacle. Pendant toute la durée du stage, je menais une vie de compagnie ; je me revois encore dans la caravane qu’ils m’avaient mis à disposition, faire des calculs de frottements et de résistance, dessiner des plans et modéliser l’œuvre pour atteindre ce que l’artiste avait en tête. Cette expérience a été déterminante pour l’orientation de ma carrière professionnelle. L’ingénierie peut optimiser la réalisation artistique, surtout quand elle est adossée à l’expérience des artisans d’atelier, qui ont l’appréciation du terrain.

De la modélisation, à la maquette puis à l’utilisation sur scène.

Comment cohabitent les ingénieurs et les artistes ? On peut imaginer que les modalités de dialogue peuvent être diamétralement opposées.

J’ai souvent remarqué qu’on ne parlait pas le même langage, c’est vrai. Je me souviens quand la compagnie m’a présenté les Architextures, qui sont des constructions autoportées et mobiles en bois. On m’avait dit : « Tu vois, on met les bouts de bois de cette façon, on force un peu, et clac, ça tient ». Et bien, je peux vous dire que j’ai mis plusieurs heures à modéliser la résistance réelle du fameux « clac, ça tient » ! Je crois que dans ce métier, la traduction des propos de l’artiste vers ceux de l’ingénieur est à 80 % la responsabilité de l’ingénieur, parce que lui en a les moyens et les définitions théoriques. Le reste à charge de l’artiste pour une bonne communication est de faire l’effort de se faire comprendre… Même si certains artistes, qui sont souvent bien plus manuels que moi, peuvent avoir des connaissances techniques, ils n’ont pas nécessairement la même définition qu’un ingénieur de la force, la masse ou le poids par exemple, qui sont des termes auxquels on a donné un sens précis pendant nos études. Pendant un brief, je ne peux pas tenir pour acquis que l’artiste en face de moi ait utilisé chacun des mots avec le même sens que je peux les concevoir. C’est un dialogue passionnant, et d’ailleurs l’une des parties les plus valorisantes de mon métier. Cet échange est à la base de la concrétisation des idées.

Aujourd’hui, vous êtes régisseur général au musée des Confluences, loin des arts de la scène et du théâtre de vos expériences précédentes. En quoi consiste votre métier, au cœur d’un des musées les plus célèbres de Lyon ?

Dans un musée comme celui des Confluences, les défis techniques sont multiples. Bien sûr, lorsque l’on présente des objets derrière une vitrine, les enjeux techniques ne sont pas aussi gros que lorsque l’on suspend une baleine au-dessus des têtes des visiteurs. Le musée des Confluences présente ses expositions avec des scénographies immersives et théâtralisées. Dès lors, se posent des questions de montabilité, de résistance des matériaux, d’acoustique, de règlementation d’accueil du public, etc. Il y a aussi des enjeux de conservation des pièces ; quelque chose que j’ai totalement découvert dans le monde muséal. Imaginez trimballer un sphinx égyptien de plusieurs tonnes et vieux de plusieurs centaines d’années… Il faut tout calculer et mesurer, au centimètre et au degré Celsius près. D’ailleurs, je suis arrivé au musée des Confluences alors que certaines pièces étaient encore en transfert depuis le musée Guimet. L’une de mes premières réunions s’intitulait « réunion girafe », qui consistait à prévoir le transport… d’une girafe entre l’ancien et le nouveau musée. C’était une étude de cas que je n’avais jamais abordé pendant mes études d’ingénieur, ni pendant les montages-démontages de spectacles à la Rotonde3 en théâtre-études !

Le chantier « girafe » : déplacer des pièces de collection muséales implique

de l’anticipation et la plus grande des précautions.

Johann Le Guillerm

Cie Cirque ici

Jeudi 6 avril 2023 à 19h30

La Rotonde - Campus LyonTech-La Doua – Villeurbanne.

Spectacle ouvert aux personnels et étudiants INSA ainsi qu’au grand public (âge conseillé : à partir de 12 ans).

Si ce que je vois me cache toujours quelque chose qui est derrière ce que je vois, quelle science peut affirmer fournir des clés sérieuses de compréhension du monde ? Et si on reprenait tout à 0 ? Dans sa conférence sur Le Pas Grand-Chose Johann Le Guillerm nous fait entrer de plain-pied dans quelque chose de son pas grand-chose ou comment recréer le monde à partir du point minimal ? Comment affirmer que le monde peut être réélaboré par soi-même pour ne pas le subir mais mieux l’éprouver, le penser, le vivre. Une utopie ? Sauf que quand Johann Le Guillerm dialogue avec le point, l’aventure prend des tours extrêmement inattendus. Accepter d’entrer dans les méandres de ce cerveau réfractaire nous fera perdre nos repères les plus élémentaires. Le déséquilibre menace, le tourbillon est permanent. La démonstration du conférencier semble implacable, ses expérimentations à vue très convaincantes. Mais derrière les apparences, jaillit une vision du monde qui met nos logiques en déroute. Car accepter de penser contre le monde, c’est abandonner nos a priori mais peut-être aussi nos à posteriori…

[1] Les « technique-ét’ » sont les élèves-ingénieurs suivant le parcours « lumière et son » de la section théâtre-études de l’INSA Lyon.

[2] Le module de cours « ASI – Arts, Sciences et Ingénierie », existant depuis 2008, propose à travers des modalités pédagogiques innovantes, d’offrir aux élèves une ouverture culturelle et un décloisonnement des connaissances techniques et scientifiques, en vue d’aiguiser leur curiosité et de questionner le monde de façon différente. Cet enseignement, proposé dans le catalogue « à la carte » aux étudiants du département génie mécanique, est dirigé depuis sa création en 2006 par Delphine Savel, ensiengante et responsable de la section danse-études et Fabrice Ville, enseignant-chercheur au département génie mécanique.

[3] La Rotonde est une salle de spectacle entièrement gérée par des étudiants de l’INSA Lyon, sur le campus Lyon-Tech-la Doua.

Vie de campus

Chroniques culturelles INSA : love story telling

Jeudi 16 avril 2020, jour 32.

Ce matin, je me lève et attrape lentement la cafetière à piston qui fume dans ma cuisine. Une douce odeur légèrement épicée envahit la pièce. Je me sers une tasse de café tout en ouvrant mon ordinateur. Puis je parcours le fil de mes e-mails et me décide enfin à en lire un.

Jusqu’alors je n’ai remarqué ni la cafetière, ni la tasse, ni l’ordinateur, ni la souris, blanche et sans fil.

J’ai simplement oublié de regarder.

Récemment, des étudiants du département Informatique de l’INSA Lyon se sont livrés à une expérience sensible inédite : choisir un objet conservé au Musée des Confluences et le mettre au cœur d’une fiction.

Aujourd’hui, ils nous ouvrent la porte de leur cabinet de curiosités pour nous faire découvrir une armure de cheval japonaise, un morceau de fer rubané, une momie de chat, un microscope, un squelette de rorqual, une photocopieuse à crêpes, la déesse Molizhi ou encore le buisson du vivant...

Objets extraordinaires ou coutumiers, objets étranges ou quotidiens, reliques d’êtres vivants figés à jamais ou roches animées de mille couleurs et reflets, tous nous invitent à observer et à toucher le monde autrement, en prenant le parti des choses.

Chaque semaine, nous publierons ces incroyables Récits d’Objets* pour repenser notre lien aux objets qui nous entourent, au quotidien.

Et si nous commencions par une plongée au cœur du Musée des Confluences, avec un objet choisi et mis en récit par François Chaubeau, Molizhi - la déesse entourée de ses quatre grands rois célestes…

Récit d’Objets est également une collection éditée par le Musée des Confluences. Leurs auteurs sont régulièrement invités à un café littéraire au Musée des Confluences.

Pour en découvrir davantage, suivez-nous sur le Facebook de l’INSA Lyon et sur celui du Musée des Confluences.

Récit d’Objet 1 : Molizhi - la déesse entourée de ses quatre grands rois célestes

par François Chaubeau

© Musée des Confluences, Agence VU' - Pierre-Olivier Deschamps

William choisit de profiter des quelques heures qu’il avait avant sa conférence sur la Chine ancienne pour aller au musée des Confluences. Il parcourut les salles les unes après les autres sans rien trouver qui attirât son attention. Alors qu’il commençait à penser qu’il perdait son temps, il passa devant la vitrine contenant les statues des dieux du panthéon chinois. Il s’arrêta net en apercevant la statue de la déesse Molizhi. Cette statue avait déjà attiré l’attention de centaines de visiteurs étant donné sa taille imposante et la pureté de l’or dont elle était composée.

Il se mit à examiner chacun des détails de la statue afin d’en apprendre plus sur elle. Il s’attarda tout d’abord sur les traits finement ciselés de la déesse qui lui donnaient un air calme et serein. Le reflet de l’éclairage artificiel sur le front doré de la déesse était éblouissant. Cela n’empêcha pas William de faire un pas en avant pour mieux voir la merveille qu’il avait sous les yeux. Le trône de la déesse était constitué d’un empilement de coupelles, comme des coquillages disposés les uns sur les autres. Ce trône flottait dans les airs, maintenu au-dessus du sol par un tourbillon sortant d’un océan en furie, comme un pilier d’eau.

L’attention de notre visiteur se porta ensuite sur les innombrables bras de la déesse répartis autour d’elle comme s’ils formaient un cercle protecteur. La plupart de ces bras tenaient fermement un objet, symbole de pouvoir : globe, disque, corne, fiole… Au fur et à mesure qu’il progressait dans son observation, William sentit une bouffée de chaleur l’envahir et sa bouche s’entrouvrit. Il fit un pas de plus vers la vitrine et commença à se poser des questions sur son épaisseur, se demandant si elle pouvait se briser facilement. Après avoir posé une dernière fois son regard sur les yeux clos, comme endormis de la déesse, il tendit presque inconsciemment les bras vers la statue. Cela ne manqua pas d’attirer l’attention de la gardienne postée dans un coin de la salle qui observait d’un œil auparavant distrait le visiteur. William resta les bras levés quelques instants puis les remit derrière son dos car les vitrines des musées sont plus solides qu’elles n’en ont l’air, et il le savait. Il tourna les talons et se dirigea vers la sortie, sans remarquer qu’il avait attiré l’attention de la gardienne.

En arrivant dehors, il pensa à ce qu’il pourrait faire lors d’une visite nocturne avec un équipement approprié, et un sourire s’esquissa sur ses lèvres.