Recherche

Implants en silicone : pour une reconstruction mammaire plus sûre

À l’occasion d’Octobre rose, il est important de rappeler que le cancer du sein touche un peu plus d'une femme sur dix en France1. Selon une étude de la Haute Autorité de santé, sur les 20 000 femmes subissant une mastectomie chaque année en France, 30%2 choisissent d’entamer une reconstruction mammaire. Parmi les multiples techniques existantes, on trouve les implants en gel silicone cohésif.

François Ganachaud, directeur de recherche CNRS au laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères3 et Raphaël Brunel, ingénieur transfert technologique au sein d’INSAVALOR, ont participé à la résolution d’une affaire sanitaire liée à ces dispositifs médicaux. Leurs travaux de contrôle ont permis d’en comprendre plus sur les risques accrus de rupture de certaines prothèses. C’est pourquoi, après cette expérience, ils souhaitent participer à offrir un parcours de reconstruction mammaire post-mastectomie plus facile avec des matériaux plus sûrs.

Une fabrication artisanale

C’est un objet plutôt curieux de prime abord. Une poche arrondie, remplie d’une matière ni liquide, ni compacte. On pourrait aisément croire qu’un implant, qui utilise du silicone à la fois pour son enveloppe et son gel de remplissage, est fabriqué à la chaîne par un bras robotisé tant il semble avoir été confectionné au millimètre. Pourtant, François Ganachaud l'assure : « parmi toutes les entreprises que j’ai eues l’occasion de visiter, la fabrication d'implants reste un vrai travail d’artisan. Tout est fait à la main, du moulage au trempage en passant par le contrôle de l’étanchéité des couches barrières. Même lorsqu’il s’agit d’implants texturés, ils sont imprégnés de gros sel parfaitement calibré en taille pour façonner la surface », explique le chercheur de l’IMP. D'abord cuite pour assurer la réticulation qui permet d’obtenir la dureté désirée, la matière composant l'enveloppe est ensuite démoulée avant d’être remplie d’un gel cohésif. « Ces dispositifs médicaux doivent être mécaniquement et chimiquement irréprochables. Une fois placée dans le corps, la prothèse doit avoir une tenue précise selon les profils et la souplesse désirés par la patiente et le praticien. Mais ils doivent surtout être complètement sûrs médicalement », ajoute François Ganachaud.

![]()

Très stables dans des milieux chimiques et biologiques, les silicones médicaux utilisés sont les acteurs parfaits pour assurer une immunité corporelle, sur le papier. « Une fois implantés, le corps fabrique une barrière fibreuse naturelle autour de la prothèse. Si la capsule est bien faite et que l'implant est conforme, la patiente peut le porter pendant plusieurs années. Même si on ne peut jamais vraiment savoir à l’avance comment le corps réagira face à la présence d'un produit exogène, ces matériaux sont particulièrement bien acceptés. La fabrication des matériaux est par ailleurs très normée, surtout depuis que l’histoire a montré des cas de fraudes dramatiques », ajoute le chercheur.

Une expertise du matériau mise à l’épreuve

François Ganachaud et Raphaël Brunel sont des experts de la chimie des polymères. Ils ont suivi de très près l’une des plus grosses affaires sanitaires de l’histoire des implants. « L’affaire faisait état de prothèses qui présentaient des ruptures prématurées anormales sur un bon nombre de patientes. Nous étions chargés d’étudier des échantillons de prothèses explantées pour discriminer, par des analyses physico-chimiques, quels échantillons étaient défectueux et lesquels ne l’étaient pas », explique Raphaël Brunel. Pendant plusieurs mois, ils testent et découvrent un grand nombre de dispositifs non-conformes. « Nous avons mis en évidence la présence de petits cycles, des molécules assimilables à des solvants, qui peuvent se disperser dans le corps après la rupture de l’implant. Nous n’avons pas eu l’occasion d’aller plus loin dans l’analyse chimique, mais cette expérience a été un travail très important, pour nous, éthiquement parlant, car nous savions que ces prothèses avaient causé du mal à beaucoup de femmes », ajoute Raphaël Brunel.

Des alternatives envisagées

En travaillant sur ce cas, François et Raphaël s’interrogent. Peuvent-ils aider ces femmes à retrouver une vie plus sûre dans ce parcours du combattant qu’est la reconstruction mammaire ? Comment innover en la matière ? Ils réfléchissent à des alternatives de matériau comme des mousses solides qui n’exsuderaient pas. Si la balance « bénéfice-risque » d’une telle innovation médicale est au cœur du sujet, les freins sont plus nombreux que seuls ceux liés aux problématiques posées par l’innovation technique. « Pour innover dans le domaine, il faut évidemment s’attarder sur la question de sûreté médicale que l’usage d’un nouveau dispositif soulèverait. Mais au-delà, la conception d’un type de prothèse très différent ne peut pas s’imaginer sans prendre en compte l’une des caractéristiques les plus importantes pour les patientes et les chirurgiens : l’esthétique et la tenue de l’implant. Du fabricant de la matière première à la patiente, les acteurs de la chaîne sont très nombreux ». Parmi les tentatives d’innovation connues sur le marché : la conception ‘à façon’ par impression 3D de l'implant qui permettrait, par exemple, aux femmes ayant subi une mastectomie d’un seul sein de retrouver une certaine symétrie naturelle et plus de liberté esthétique dans la reconstruction. Car c’est tout l’enjeu de tels travaux de R&D : aider ces femmes touchées par une mastectomie à retrouver une liberté et un plaisir d’être, grâce à la reconstruction mammaire plus sûre.

[1] Panorama des cancers en France - édition 2022.

[2] Reconstruction mammaire après mastectomie : une enquête pour connaître les besoins des femmes

[3] INSA Lyon, LYON 1, UJM, CNRS

Recherche

« L’IRM 11,7T va offrir une meilleure compréhension des mécanismes du vivant »

Outil de diagnostic largement éprouvé en milieu hospitalier, l’IRM permet souvent de mettre une image sur des maux. En laboratoire de recherche, c’est un outil d’expérimentation tout aussi indispensable pour l’étude du vivant. Le centre de recherche en acquisition et traitement de l’image pour la santé (CREATIS1), s’est récemment doté d’un appareil de pointe, l’IRM 11,7T. Un outil rare qui vient compléter les autres équipements lyonnais dans le domaine. Interview d’Olivier Beuf, directeur du laboratoire CREATIS.

Cet outil d’IRM semblait très attendu par la communauté des chercheurs de la région. Pour quelles raisons ?

Cet outil d’IRM semblait très attendu par la communauté des chercheurs de la région. Pour quelles raisons ?

Les IRM sont essentielles pour les recherches en laboratoires car ils permettent de faire des observations à différentes échelles. Notre plateforme d’imagerie expérimentale « PILoT » au sein du laboratoire CREATIS vient de se doter d’un outil dont le champ magnétique est assez exceptionnel, soit 11,7 teslas. À titre de comparaison, lorsque l’on vous fait une exploration IRM de la cheville ou du genou à l’hôpital, son champ magnétique est de 1,5 ou 3 teslas. Ce nouvel outil est aussi un équipement qui permettra d’étudier plusieurs noyaux car en règle générale, les IRM observent le proton 1H présent dans la molécule d’eau et principal constituant des tissus du corps. Ce nouvel appareil est capable d’exploiter les propriétés magnétiques des noyaux de carbone 13, phosphore 31 ou sodium 23, ce qui s’avère très utile pour mesurer l’état physiopathologique de petits animaux de manière non-invasive. L’IRM 11,7 T est aussi équipé de sondes refroidies permettant d’abaisser le niveau de « bruit » sur les images, donc de gagner en sensibilité. En somme, d’y voir plus clair !

Cet appareil va-t-il permettre de faire de grandes découvertes ?

En tous cas, nous l’espérons ! C’est un système de pointe qui va permettre de développer des techniques d’imagerie quantitative et d'aller plus loin dans l’analyse des tissus vivants. Nos objectifs sont à la fois ambitieux et très pragmatiques : être capable de diagnostiquer au plus tôt pour prévenir les maladies et contribuer à soigner des pathologies à l'aide de l'imagerie. Pour cela, nous avons besoin de mieux comprendre les aspects du vivant, et l’IRM 11,7T est une avancée incroyable pour l’observation in vivo. L’IRM est non-invasive mais elle permet aujourd’hui d'obtenir des informations anatomiques et de structure qui ne pouvaient pas être visibles avec les appareils à plus faible champ magnétique. Les techniques développées vont contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes physiologiques, d’abord sur les petits animaux qui reproduisent des pathologies de l’homme, puis sur des mécanismes de réparation ou thérapeutiques.

Cet outil va-t-il être mutualisé ?

Il faut savoir qu’il n’y a que quatre équipements IRM de ce type en France, et une trentaine dans le monde. Cette IRM est un nouvel atout pour la recherche lyonnaise et la région Auvergne-Rhône-Alpes. La plateforme a été aménagée sur 800m2 pour accueillir des chercheurs extérieurs. C’est une structure qui contribue à la dynamique transdisciplinaire entre acteurs de l’imagerie et les autres domaines scientifiques : physique, chimie, biologie, médecine et bio-ingénierie. Cet IRM 11,7T pourra bénéficier à tous les chercheurs de la communauté de la recherche académique ou industrielle à réaliser leurs projets pouvant bénéficier de l’imagerie. Cela permettra aux chercheurs de CREATIS de poursuivre leurs travaux de développement de méthodes quantitatives avancées et transférer ces techniques et les expertises associées au bénéfice de tous.

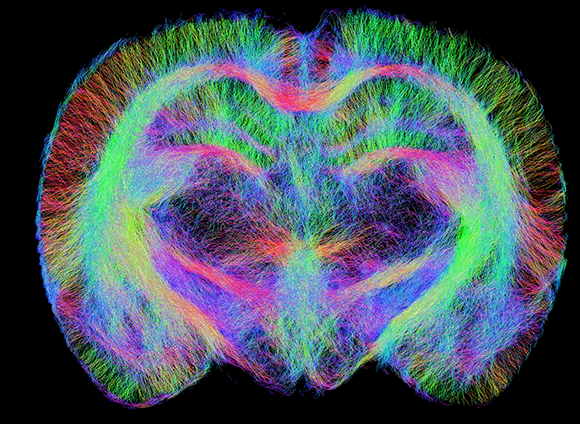

Tractographie des fibres d’un cerveau de rat obtenu ex vivo par IRM de diffusion des molécules d’eau.

Durée d’acquisition d’environ 1h20

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 1 / Épisode 3 - 12 mai 2021