Recherche

Implants en silicone : pour une reconstruction mammaire plus sûre

À l’occasion d’Octobre rose, il est important de rappeler que le cancer du sein touche un peu plus d'une femme sur dix en France1. Selon une étude de la Haute Autorité de santé, sur les 20 000 femmes subissant une mastectomie chaque année en France, 30%2 choisissent d’entamer une reconstruction mammaire. Parmi les multiples techniques existantes, on trouve les implants en gel silicone cohésif.

François Ganachaud, directeur de recherche CNRS au laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères3 et Raphaël Brunel, ingénieur transfert technologique au sein d’INSAVALOR, ont participé à la résolution d’une affaire sanitaire liée à ces dispositifs médicaux. Leurs travaux de contrôle ont permis d’en comprendre plus sur les risques accrus de rupture de certaines prothèses. C’est pourquoi, après cette expérience, ils souhaitent participer à offrir un parcours de reconstruction mammaire post-mastectomie plus facile avec des matériaux plus sûrs.

Une fabrication artisanale

C’est un objet plutôt curieux de prime abord. Une poche arrondie, remplie d’une matière ni liquide, ni compacte. On pourrait aisément croire qu’un implant, qui utilise du silicone à la fois pour son enveloppe et son gel de remplissage, est fabriqué à la chaîne par un bras robotisé tant il semble avoir été confectionné au millimètre. Pourtant, François Ganachaud l'assure : « parmi toutes les entreprises que j’ai eues l’occasion de visiter, la fabrication d'implants reste un vrai travail d’artisan. Tout est fait à la main, du moulage au trempage en passant par le contrôle de l’étanchéité des couches barrières. Même lorsqu’il s’agit d’implants texturés, ils sont imprégnés de gros sel parfaitement calibré en taille pour façonner la surface », explique le chercheur de l’IMP. D'abord cuite pour assurer la réticulation qui permet d’obtenir la dureté désirée, la matière composant l'enveloppe est ensuite démoulée avant d’être remplie d’un gel cohésif. « Ces dispositifs médicaux doivent être mécaniquement et chimiquement irréprochables. Une fois placée dans le corps, la prothèse doit avoir une tenue précise selon les profils et la souplesse désirés par la patiente et le praticien. Mais ils doivent surtout être complètement sûrs médicalement », ajoute François Ganachaud.

![]()

Très stables dans des milieux chimiques et biologiques, les silicones médicaux utilisés sont les acteurs parfaits pour assurer une immunité corporelle, sur le papier. « Une fois implantés, le corps fabrique une barrière fibreuse naturelle autour de la prothèse. Si la capsule est bien faite et que l'implant est conforme, la patiente peut le porter pendant plusieurs années. Même si on ne peut jamais vraiment savoir à l’avance comment le corps réagira face à la présence d'un produit exogène, ces matériaux sont particulièrement bien acceptés. La fabrication des matériaux est par ailleurs très normée, surtout depuis que l’histoire a montré des cas de fraudes dramatiques », ajoute le chercheur.

Une expertise du matériau mise à l’épreuve

François Ganachaud et Raphaël Brunel sont des experts de la chimie des polymères. Ils ont suivi de très près l’une des plus grosses affaires sanitaires de l’histoire des implants. « L’affaire faisait état de prothèses qui présentaient des ruptures prématurées anormales sur un bon nombre de patientes. Nous étions chargés d’étudier des échantillons de prothèses explantées pour discriminer, par des analyses physico-chimiques, quels échantillons étaient défectueux et lesquels ne l’étaient pas », explique Raphaël Brunel. Pendant plusieurs mois, ils testent et découvrent un grand nombre de dispositifs non-conformes. « Nous avons mis en évidence la présence de petits cycles, des molécules assimilables à des solvants, qui peuvent se disperser dans le corps après la rupture de l’implant. Nous n’avons pas eu l’occasion d’aller plus loin dans l’analyse chimique, mais cette expérience a été un travail très important, pour nous, éthiquement parlant, car nous savions que ces prothèses avaient causé du mal à beaucoup de femmes », ajoute Raphaël Brunel.

Des alternatives envisagées

En travaillant sur ce cas, François et Raphaël s’interrogent. Peuvent-ils aider ces femmes à retrouver une vie plus sûre dans ce parcours du combattant qu’est la reconstruction mammaire ? Comment innover en la matière ? Ils réfléchissent à des alternatives de matériau comme des mousses solides qui n’exsuderaient pas. Si la balance « bénéfice-risque » d’une telle innovation médicale est au cœur du sujet, les freins sont plus nombreux que seuls ceux liés aux problématiques posées par l’innovation technique. « Pour innover dans le domaine, il faut évidemment s’attarder sur la question de sûreté médicale que l’usage d’un nouveau dispositif soulèverait. Mais au-delà, la conception d’un type de prothèse très différent ne peut pas s’imaginer sans prendre en compte l’une des caractéristiques les plus importantes pour les patientes et les chirurgiens : l’esthétique et la tenue de l’implant. Du fabricant de la matière première à la patiente, les acteurs de la chaîne sont très nombreux ». Parmi les tentatives d’innovation connues sur le marché : la conception ‘à façon’ par impression 3D de l'implant qui permettrait, par exemple, aux femmes ayant subi une mastectomie d’un seul sein de retrouver une certaine symétrie naturelle et plus de liberté esthétique dans la reconstruction. Car c’est tout l’enjeu de tels travaux de R&D : aider ces femmes touchées par une mastectomie à retrouver une liberté et un plaisir d’être, grâce à la reconstruction mammaire plus sûre.

[1] Panorama des cancers en France - édition 2022.

[2] Reconstruction mammaire après mastectomie : une enquête pour connaître les besoins des femmes

[3] INSA Lyon, LYON 1, UJM, CNRS

Recherche

Gynécologie : la toxicité des implants EssureⓇ désormais prouvée

Le petit implant, lancé sur le marché des dispositifs médicaux en 2002, était proposé aux femmes de plus de 45 ans ayant déjà eu des enfants et souhaitant s’orienter vers une contraception définitive. Sans chirurgie, l’implant Essure® était présenté comme une alternative à la technique de ligature des trompes par cœlioscopie. Seulement, le dispositif médical a depuis laissé des séquelles à quelques milliers de patientes dont le quotidien se trouve désormais marqué par des effets indésirables invalidants : troubles du système nerveux, cardiovasculaires, endocriniens, musculo-squelettiques… Cet implant a été retiré de la vente en 2017.

Ana Maria Trunfio Sfarghiu est chargée de recherche CNRS au laboratoire LaMCoS1. Spécialiste de la bio-ingénierie, elle s’intéresse aux particules d’usure des dispositifs médicaux et à leurs potentiels effets toxiques sur la santé. Il y a deux ans, avec une équipe de chercheurs impliquant la société Minapath, le laboratoire IRCELyon2, le laboratoire de géologie3 et de l’hôpital privé Natecia, elle soupçonnait l’origine des souffrances des victimes de l’implant. En cause : l’étain utilisé pour la soudure intoxiquerait les organismes des patientes. Après un an d'expertises cliniques, un article paru4 dans la revue Journal of Trace Elements in Medicine in Biology, vient confirmer l’hypothèse. Très attendu par les patientes qui avaient parfois vu leur vie basculer à cause du dispositif médical, le résultat de ces recherches a déjà aidé les victimes américaines à faire reconnaître par la justice le préjudice porté par la défectuosité des implants Essure®.

Des effets secondaires invalidants

Près d’un million de femmes dans le monde avaient opté pour cette solution d’implantation par voie naturelle, par hystéroscopie. C’est souvent quelques mois après la pose que certaines patientes développaient des signes locaux et généraux invalidants, conduisant à l’explantation après plusieurs années. Hémorragies, douleurs, fatigue, myalgies… Les effets s’aggravaient avec le temps. Ce sont ces symptômes qui ont attiré l’attention du Dr. Michel Vincent, du laboratoire Minapath et Ana Maria Trunfio Sfarghiu, chercheure en biomécanique à l’INSA Lyon. « Avant de travailler sur ces dispositifs gynécologiques, je m’intéressais aux prothèses articulaires comme celles pour les hanches. J’étudiais les comportements bio-tribologiques des matériaux et les effets des particules d’usure sur l’organisme. Les membres de Minapath faisaient un travail similaire en pneumologie. Lorsque la problématique Essure® est parvenue à nous, nous avons cherché là où nous avions l’habitude : du côté de l’usure et des microparticules. Nous en avons découvert beaucoup plus », explique Ana Maria Trunfio Sfarghiu.

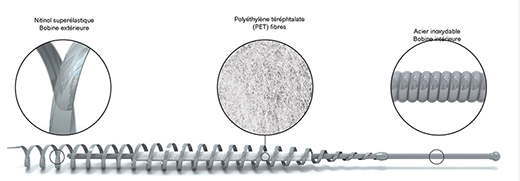

L’implant de contraception définitive (source : R.E.S.I.S.T)

L’implant Essure®, long de quelques centimètres, ressemble à un petit ressort. Une fois déployé à l’intérieur de la trompe, il n’a qu’un but : créer une inflammation pour boucher les trompes. « Pour que le dispositif fonctionne correctement, il devait endommager les tissus. L’implant devait engendrer une fibrose, c’est-à-dire un durcissement des tissus pour bloquer l’accès des ovules et des spermatozoïdes », précise la chercheure. Seulement voilà : si les tests préalables à la commercialisation avaient démontré que la fibrose entourant l’implant l’empêcherait de bouger, les équipes de l’entreprise pharmaceutique avaient omis d’étudier la tenue mécanique de la soudure du ressort en argent-étain : pourtant, après plusieurs mois de corrosion, elle s’en trouvait altérée.

L’étain mis en cause

Une fois le dispositif inséré dans la trompe, la fibrose se forme autour de celui-ci. Dans le même temps, la soudure fixant le ressort sur son axe, se corrode engendrant une inflammation dans les trompes et les cornes utérines. C’est ici que se diffusent les particules d’étain, exposant le bassin et les organes alentours. « L’étain en lui-même est assez peu toxique pour l’organisme. En faible quantité on peut l'ingérer par l'alimentation et l'éliminer sans qu'il puisse rentrer en contact direct avec le sang. Mais lorsqu’il se retrouve associé à un atome de carbone, il devient de l’organoétain, qui est un neurotoxique. Cette transformation entraîne une réaction en cascade du système immunitaire qui peut le transmettre directement au cerveau. C’est cette substance qui semble expliquer les symptômes que présentent certaines patientes dont les organismes en sont intoxiqués ; les troubles sont très ressemblants aux symptômes d’intoxication à l’organoétain. »

Les risques d’exposition à cette matière peuvent s’en trouver augmentés sous les contraintes mécaniques du muscle utérin. « Cela peut mener à une fracture de l’implant au niveau de la soudure et une expulsion de l’implant en dehors de la trompe, exposant d’autres viscères du bassin à ces particules métalliques d'étain et d'un acier composé de fer, de chrome et de nickel », ajoute le Dr. Michel Vincent, de la société Minapath.

Pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont pu analyser des tissus utérins endommagés par des particules d’implant. « Nous avons la chance d’avoir accès à une salle blanche ISO 5 et plusieurs salles L2 dans lesquelles nous pouvons reproduire la réaction tissulaire aux contraintes mécaniques et particules engendrées par les implants. C’est un lieu qui ressemble à un bloc opératoire, avec un système de ventilation et d’outils mécaniques. Les tissus ainsi préparés et analysés par Minapath montraient des particules d’étain, même après l’explantation », ajoute Ana Maria.

La grande industrie des dispositifs médicaux

Était-ce la première fois que ces implants étaient regardés à la lumière d’une lampe scialytique ? Contrairement aux médicaments, les produits issus de l’industrie des dispositifs médicaux peuvent être commercialisés sans essai clinique. Seul le marquage « CE » est exigé pour la mise sur le marché. Pour mettre en évidence les failles profondes du système européen de validation des dispositifs médicaux, des journalistes néerlandaises avaient réussi à faire reconnaître un filet de mandarine comme implant vaginal5, en obtenant l’autorisation de mise sur le marché. « Nous savons qu’il y a des insuffisances de sécurité dans la commercialisation de ces produits. C’est assez difficile de rester sans rien dire. La législation concernant les dispositifs médicaux, c’est-à-dire, tout ce qui sert à soigner mais qui n’est pas un médicament, n’est pas assez stricte pour des éléments qui resteront dans le corps des patients, parfois à vie. Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en mai 2020, mais tout cela évolue lentement. »

Pour la chercheure du LaMCoS, il est impératif de juger le bénéfice-risque pour chaque implant mis sur le marché. « L’implant qui ne s’use pas n’existe pas. Même si les dispositifs médicaux apportent beaucoup de progrès pour la santé, il faut s’avoir s’arrêter à un rapport bénéfice-risque bien maîtrisé. Par exemple, pour la prothèse de hanches, nous sommes capables de faire des tests mécaniques ex-vivo afin de pouvoir maîtriser les réactions biologiques aux particules d'usure ce qui certifie son fonctionnement sin vivo. Pour les dispositifs gynécologiques, cette certification n'est pas demandée. »

Pour l’implant Essure®, il y existait une alternative : la ligature des trompes. Quels avantages pour les femmes pour qui l’aventure s’est mal terminée ? Après la publication de deux articles scientifiques sur ces implants stérilisants, l’équipe envisage de continuer les recherches. « L’objectif serait de démontrer la création d’organoétain dans les tissus et de pouvoir proposer des traitements en cas de confirmation d’un syndrome de surcharge métallique. Pour le moment, nous sommes heureux que ces travaux aient permis de fournir les preuves scientifiques nécessaires à la reconnaissance des effets secondaires et du rôle de ces dispositifs. Les patientes et victimes américaines ont été indemnisées ; en France, il faut encore attendre la reconnaissance et l’indemnisation du préjudice », ajoutent les deux scientifiques.

1 Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (INSA Lyon/CNRS/UdL).

2 Institut de Recherches sur la Catalyse et l'Environnement de Lyon (Université Claude Bernard Lyon1/CNRS).

3 Laboratoire de géologie (ENS Lyon/Université Claude Bernard Lyon 1/CNRS).

4 M. Catinon, E. Roux, A. Auroux, A.M. Trunfio-Sfarghiu, C. Lauro-Colleaux, E. Watkin, G. Sournies, M. Vincent, “Confirmation of the systematic presence of tin particles in fallopian tubes or uterine horns of Essure implant explanted patients: A study of 18 cases with the same pathological process” (2022).

5 « Implant files » : est une enquête coordonnée par le Consortium international des journalistes d’investigation, ICIJ, associant 250 journalistes issus de 59 médias internationaux. Publiée à partir du 25 novembre 2018, elle révèle un scandale sanitaire mondial concernant plusieurs types d'implants médicaux.

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 1 / Épisode 3 - 12 mai 2021