Sciences & Société

[Atelier] : Frise du temps participative : Explorons le passé pour choisir nos futurs

Poursuite de ce cycle autour de l’anthropocène par une frise participative pour retracer l’impact des humains sur la planète : en explorant le passé, on se met à la recherche des causes et des moments historiques qui nous ont fait passer dans l’anthropocène.

À la façon d’une partie de Timeline, discutons l’héritage des époques passées et voyons comment nos actions présentes peuvent influencer le futur.

Vous pouvez compléter la frise tout au long du cycle. Lien vers la date de clôture.

Informations complémentaires

- scd.animation@insa-lyon.fr

- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/7174

-

Salle de créativité 202-203, Bibliothèque Marie Curie - INSA Lyon

Mots clés

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Formation

« L’INSA Lyon entend faire émerger plus de projets à impact avec Entreprendre@INSA »

Mob-Energy, OpenClassrooms, Kikleo…. Entre les murs de l’INSA Lyon sont nées de belles jeunes pousses, innovantes. Pendant plusieurs années, la Filière Étudiant Entreprendre a fait vivre l’esprit entrepreneurial insalien, accueillant une vingtaine d’étudiants par an. Aujourd’hui, Charly Jucquin, directeur du développement adjoint, en charge de l’entrepreneuriat et Apolline Collot, coordinatrice entrepreneuriat étudiant, travaillent à redéfinir cette dynamique avec « Entreprendre@INSA » : un programme ambitieux qui vise à démocratiser l’accès à l’entrepreneuriat au sein de l’école, et faire émerger des projets à impact.

Plus encore que d’encourager l’émergence de projets en réponse aux transitions sociétales, écologiques et technologique, l’ambition est de « développer la capacité des futurs ingénieurs à entreprendre et devenir acteurs de ces changements ». Une proposition qui trouve écho dans la pensée de Gaston Berger, dont la philosophie encourageait déjà à doter l’humain de la liberté de « façonner les futurs souhaitables ».

Depuis un an, vous travaillez à doter l’INSA Lyon d’une galaxie de dispositifs pour faire rayonner l’entrepreneuriat auprès des étudiants et permettre l’émergence de nouvelles idées. Comment cela se traduit-il ?

Depuis un an, vous travaillez à doter l’INSA Lyon d’une galaxie de dispositifs pour faire rayonner l’entrepreneuriat auprès des étudiants et permettre l’émergence de nouvelles idées. Comment cela se traduit-il ?

Apolline Collot : Nous sommes en train de finaliser la mise en place d’une « galaxie » d’offres et de dispositifs pour encourager et soutenir l’entrepreneuriat à l’INSA Lyon. Cela se traduit d’abord par une volonté d’acculturation de la communauté étudiante, avec un socle commun de formation pour tous les élèves-ingénieurs, une ambition élargie au Groupe INSA. Notre objectif est de développer l’entrepreneuriat pour tous, en dotant chaque étudiant des compétences et des capacités nécessaires pour entreprendre, avec la garantie d’un accompagnement personnalisé et sur mesure pour tous les porteurs de projets souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. L’entrepreneuriat à impact est l’axe fort de notre action. Nous voulons maximiser les chances de faire émerger des projets d’ingénierie et d’innovation qui adressent directement aux enjeux de transition sociétale et écologique. En projet également : une nouvelle offre vers des entrepreneurs externes, qui pourront compter sur la multitude de services déjà existante à l’INSA Lyon (hébergement, fabrication 3D, aide à la production de prototypes, laboratoires de recherche…), et que nous souhaiterions mettre en système.

Intégré dans l’écosystème lyonnais très riche, Entreprendre@INSA veut se spécialiser dans l’émergence de projets. Pour quelles raisons ?

Charly Jucquin : Entreprendre@INSA a choisi de se spécialiser dans l’émergence de projets pour plusieurs raisons. D’abord, il s’agit pour nous de nous mettre au service de cet écosystème en apportant une réelle valeur ajoutée. Plutôt que de multiplier les dispositifs d’incubation ou d’accélération, déjà nombreux sur le territoire, nous souhaitons nous concentrer sur l'identification de projets solides, qui adressent les enjeux de fond et qui ont un réel potentiel d'impact. Notre ambition est de devenir un fournisseur de projets pour cet écosystème, en agissant comme un relais entre nos étudiants et les acteurs externes.

C’est une démarche cohérente avec notre position en tant qu’école d’ingénieurs : nous disposons de la capacité à repérer et à former des talents, à travers un parcours complet qui va de l'initiation à l'accompagnement de projets prometteurs. Pour les étudiants, le dernier maillon de cette chaîne est la Filière Étudiant Entrepreneur (FÉE), accessible en 5ᵉ année. Elle s'adresse à ceux qui veulent débuter leur carrière comme entrepreneurs, et leur offre six mois à temps plein pour travailler sur des sujets à impact. Avec la FÉE Émergence, pour ceux qui n'ont pas encore d’idée et la FÉE Tremplin, pour ceux qui ont déjà un projet avancé.

À plus long terme, nous envisageons également de créer « un sas », en partenariat avec l’EM Lyon, qui excelle dans l'incubation. Ce sas pourrait accompagner le passage délicat entre le projet académique et la réalité du marché, un moment souvent critique.

Mais avant de trouver et d’identifier les pépites, il faut doter le plus grand nombre des étudiants de cette appétence à l’entreprise. Comment allez-vous procéder ?

AC : Pour faire émerger de jeunes entreprises innovantes, il est essentiel de travailler sur deux aspects : le volume et la qualification. Cette première étape d’introduction à l’esprit d’entreprise pour tous les étudiants en FIMI (Formation Initiale aux Métiers de l'Ingénieur) permettra à chacun de découvrir ce qu’est l’entrepreneuriat et d’en comprendre la philosophie et les enjeux.

Ensuite, certains élèves auront envie d’aller plus loin. Ils seront accompagnés par une série de dispositifs qui leur permettront, dès la 3ᵉ année, d’approfondir leurs connaissances en entrepreneuriat, tout en poursuivant leur parcours académique en département de spécialité. Ils auront alors le choix de travailler sur des projets fictifs, à visée pédagogique (Campus Création) ou sur des projets réels (ExplorLab), en fonction de leurs aspirations et de leurs ambitions. Ces différents parcours participeront grandement à repérer des « pépites », poussées par des porteurs de projets avec des idées à impact prometteuses.

Au sein d’une école d’ingénieurs, pourquoi est-il nécessaire de s’attarder sur l’entrepreneuriat ?

Au sein d’une école d’ingénieurs, pourquoi est-il nécessaire de s’attarder sur l’entrepreneuriat ?

CJ : Puisque nous formons des ingénieurs, il est naturel que les solutions qu'ils apportent aient un ADN d’ingénierie et d’innovation. D’abord, parce que les bases en management de l’innovation sont un prérequis attendu par les standards de la profession. Ensuite, parce qu’un ingénieur, lorsqu’il trouve une solution à un problème, propose généralement des réponses astucieuses, intelligentes et puissantes. La question qui se pose alors est celle de la diffusion de ces solutions : comment les rendre accessibles à un large public ? Et la compétence entrepreneuriale répond à cette question. Elle permet de déployer ces solutions de manière massive, que ce soit au sein d’une entreprise, d’une association, d’une ONG, d’une politique publique ou d’une start-up. L’objectif, pour qu’elles soient efficaces, est de diffuser largement ces innovations, quel que soit le cadre juridique choisi. Enfin, ce que nous cherchons à promouvoir, c’est avant tout l’esprit d’entreprendre : une capacité d’action qui ne se résume pas à la recherche de profit, mais à la volonté de transformer les idées en réalité, pour répondre aux défis de notre société.

Selon vous, l’entrepreneuriat revêt plusieurs « pouvoirs », dont une idée qui était chère à Gaston Berger, le fondateur de l’INSA Lyon : « doter l’humain de la liberté de façonner les futurs souhaitables ». Pouvez-vous l’expliquer ?

CJ : Nous évoluons aujourd’hui dans un environnement incertain, volatil et en perpétuelle mutation. L’entrepreneuriat se distingue par sa capacité à tester rapidement, en grand nombre, des solutions multiples et variées, un peu comme une « sélection naturelle » en temps réel. C’est grâce à cette stratégie d’essaimage et de tests rapides que les innovations les plus pertinentes émergent et peuvent véritablement se développer et avoir un impact. Plutôt que de miser sur des plans à long terme qui risquent de devenir obsolètes face aux crises et aux bouleversements, l’entrepreneuriat permet de privilégier des solutions plus petites et adaptées, qui peuvent grandir et se transformer au fil du temps.

Cependant, il est important de préciser que l’entrepreneuriat que nous prônons ici est différent du modèle souvent associé à la Silicon Valley, où l'objectif principal est la création d'entreprise pour générer du profit. Dès le premier jour, nous enseignons une autre approche : « trouvez un problème et résolvez-le ». Cela va bien au-delà de la simple création d'une entreprise à but lucratif.

AC : Le mot « entrepreneuriat » est un terme galvaudé, qui peut parfois effrayer. Cependant, il est intéressant de rappeler, notamment aux élèves-ingénieurs, que l’entrepreneuriat peut prendre de nombreuses formes juridiques comme celle d’une association par exemple. Tant qu’il y aura des défis à relever, il y aura des entrepreneurs pour y apporter des réponses et cette dimension de l’entrepreneuriat incarne une véritable liberté. Dans le monde actuel, de nombreux jeunes entrepreneurs jouent un rôle de plus en plus influent, parfois même au sein de structures de lobbying. Ils démontrent que l’entrepreneuriat est avant tout une capacité à façonner son propre avenir. Bien sûr, l’argent reste un élément essentiel, le carburant qui permet de déployer un projet et de maximiser son impact. Mais au-delà de ce modèle économique et d’un choix de forme juridique, c’est la volonté de résoudre des problèmes et d’apporter des solutions concrètes qui sont au cœur de la démarche entrepreneuriale !

Vous êtes élève-ingénieur à l’INSA Lyon et l’entrepreneuriat vous intéresse ?

Découvrez l’offre d’Entreprendre@INSA en bref :

À partir de la 2ᵉ année : « S’initier à l’esprit d’entreprendre » (parcours obligatoire dès le printemps 2025)

• Séminaire « L’Odyssée des idées : Initiation à l’esprit d’entreprendre » (FIMI2)

• Tables rondes « jeunes entrepreneurs » (3A)

• Soirée évènement Entrepreneuriat Groupe INSA (pour tous)

À partir de la 3ᵉ année : « Accueillir, orienter, accompagner et soutenir tout étudiant à vocation entrepreneuriale »

• Programmes ouverts à tout étudiant avec ou sans idée, quel que soit le degré de maturité du porteur ou du projet

• Campus Création : création d’un projet fictif pour découvrir les rouages de l’entrepreneuriat et monter un projet innovant avec des étudiants d’autres cursus à Lyon

• ExplorLab : programme dédié à l’exploration, la création et au développement de son propre projet entrepreneurial

En 5ᵉ année : « Se donner les moyens de démarrer sa carrière en tant qu’entrepreneur »

• Possibilité d’investir 6 mois sur son projet avec ou sans idée initiale, quel que soit le degré de maturité du porteur ou du projet

• Nouvelle Filière Étudiant Entrepreneurs (FÉE), « Émergence » ou « Tremplin » avec le concept unique du « Synchrotron créatif » en phase d’émergence

• PFE entrepreneurial : PFE réalisé dans son entreprise si le projet et le porteur sont assez matures, associé ou non à une incubation chez un partenaire de l’écosystème.

Sciences & Société

« La prolongation de la durée de vie et la réduction de l'empreinte environnementale des matériels haute tension »

Une conférence présentée par MasterGrid et RTE

Pour répondre aux défis environnementaux des gestionnaires de réseaux et des producteurs d'électricité, il est essentiel que les constructeurs intègrent la décarbonation des systèmes électriques dans la maintenance et le développement de leurs produits et services.

Cette démarche que mène MasterGrid, qui vise à prolonger la durée de vie des équipements et à réduire leur impact environnemental, est à la fois un enjeu technique et économique. Plusieurs pistes prometteuses peuvent être explorées dans ce cadre. Tout d'abord, l'analyse du cycle de vie des nouveaux équipements est un élément clé pour évaluer leur impact environnemental global et identifier les leviers d'amélioration. Ensuite, le remplacement du SF6, un gaz à effet de serre utilisé dans les équipements électriques, est une autre piste à explorer pour réduire l'empreinte carbone des installations.

Dans ce contexte RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, a défini une feuille de route cohérente dans le cadre de son Schéma Décennal de Développement du Réseau [2025-2040]. Cette feuille de route vise à répondre aux besoins de renouvellement du réseau et de ses composants, tout en intégrant les nouveaux objectifs énergétiques. Ce programme ambitieux implique de reconsidérer les âges de renouvellement des actifs afin de prolonger leur durée de vie, tout en définissant les matériels de remplacement les plus adaptés pour limiter leur empreinte environnementale. L'objectif global est de réduire l'empreinte carbone du système énergétique français dans un contexte de changement climatique. En somme, pour améliorer la durabilité et la performance environnementale des installations électriques, il est nécessaire d'adopter une approche globale qui prend en compte l'ensemble du cycle de vie des équipements, de l'analyse de leur impact environnemental à leur renouvellement en passant par leur exploitation et leur maintenance. Enfin, l'enjeu pour l'ensemble des acteurs pour réussir ces objectifs repose aussi sur le maintien des compétences et le renouvellement des équipes qui ont à réaliser ces opérations.

Cet aspect métiers avec la formation et le recrutement visant à garantir les perspectives pour l'avenir de la filière électrique sera abordé aussi en fin de présentations avec l'INSA GE et la SEE.

Informations complémentaires

- groupe.rhone-bourgogne@see.asso.fr

-

Amphi AE1 au RDC du département génie électrique - INSA Lyon Campus de la DOUA -bâtiment Gustave Ferrié 8 rue de la Physique - 69621 Villeurbanne Cedex Arrêt du TRAM T1 et T4 : la Doua - Gaston Berger

Mots clés

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Formation

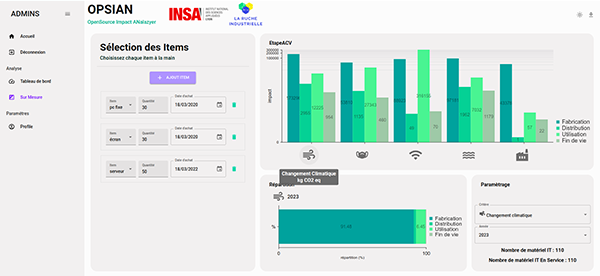

Élèves-ingénieurs, ils créent un outil pour aider les PME à réduire leur impact environnemental lié au numérique

Allonger la durée de vie des équipements, réparer plutôt que racheter, adopter une politique d’achat responsable : les solutions à disposition des entreprises pour maîtriser leurs impacts liés à leur parc numérique existent. Si les grandes entreprises s’y attellent dans le cadre de démarches RSE1, les plus petites comme les PME peinent encore à prendre le virage, faute de moyens et parfois de prise de conscience. Bien souvent, l’étape essentielle de mesure s'avère laborieuse et rend difficile la mise en place de mesures efficaces.

Maxime Herry et Arthur-Mustapha Farwati, élèves-ingénieurs en 4e année de télécommunications, ont développé OPSIAN, un analyseur d’impact des Technologies de l’Information (IT). Open source2, le logiciel a pour but de sensibiliser le plus grand nombre d’organisations, les outiller et les pousser à agir pour réduire leur impact écologique en matière de numérique.

Un analyseur d’impact IT

Face aux conséquences écologiques non-négligeables induites par le numérique et une règlementation évolutive, les petites et moyennes entreprises ont souvent des difficultés à calculer l’impact de leur parc informatique. « La plupart des solutions existantes d’analyse sont des logiciels développés en interne au sein des grandes entreprises et qui restent inabordables pour des PME. Pour pousser ces petites et moyennes entreprises à agir pour réduire leur impact écologique en matière de numérique, nous avons développé ‘OPSIAN’, un analyseur d’impact IT open source », expliquent Maxime Herry et Arthur-Mustapha Farwati, élèves-ingénieurs au département télécommunications de l’INSA Lyon.

OPSIAN permet à l’utilisateur de prendre conscience de l’impact de son équipement,

de sa fabrication à sa fin de vie en passant par sa distribution et son usage.

L e projet, qui s’inscrit dans le cadre d’un module pédagogique intitulé « SPOC - Sustainable Proof Of Concept3 », répond à un appel d’offres émis par La Ruche Industrielle, un collectif d’entreprises et d’écoles du bassin lyonnais. « Il y avait le constat suivant : pour une PME, l’un des coûts écologiques les plus compliqués à quantifier est le numérique. Il n’existe pas encore d’étude à grande échelle des impacts de l’usage, ni d’outil qui contiennent ces informations. Notre ambition a été de créer un outil qui soit autant dédié à l’analyse qu’à la sensibilisation des entreprises et du grand public. Ainsi, il permet à l’utilisateur de prendre conscience de l’impact de son équipement, par exemple un ordinateur, sur divers critères comme le changement climatique, l’émission de particules fines ou encore l’acidification des océans », indique Maxime Herry.

e projet, qui s’inscrit dans le cadre d’un module pédagogique intitulé « SPOC - Sustainable Proof Of Concept3 », répond à un appel d’offres émis par La Ruche Industrielle, un collectif d’entreprises et d’écoles du bassin lyonnais. « Il y avait le constat suivant : pour une PME, l’un des coûts écologiques les plus compliqués à quantifier est le numérique. Il n’existe pas encore d’étude à grande échelle des impacts de l’usage, ni d’outil qui contiennent ces informations. Notre ambition a été de créer un outil qui soit autant dédié à l’analyse qu’à la sensibilisation des entreprises et du grand public. Ainsi, il permet à l’utilisateur de prendre conscience de l’impact de son équipement, par exemple un ordinateur, sur divers critères comme le changement climatique, l’émission de particules fines ou encore l’acidification des océans », indique Maxime Herry.

Mesurer l’impact : une tâche pas si facile

À partir d’une interface minimaliste, les directions de services informatiques des PME peuvent ainsi obtenir des chiffres concrets quant à leur parc informatique et numérique. Émissions de radiations ionisantes, usage des ressources, impact carbone, changement climatique, particules fines et contribution à l’acidification des océans : six critères sont ainsi passés au crible pour générer vingt valeurs qualifiant l’impact. « Dans la majorité des cas, évaluer l’impact de la fabrication d’un équipement numérique est plutôt difficile, car les constructeurs ne sont pas astreints à communiquer toutes ces données aux consommateurs. Si c’est le cas, elles ne sont pas assez précises ou ne couvrent pas tous les critères. Ainsi, afin de disposer de données  fiables, nous sommes contraints à attendre que des tests soient conduits par des organismes de référence pour l’usage et à se baser sur des modèles issus d’études pour la fabrication, la distribution et la fin de vie. Actuellement, nous utilisons les données du modèle NumEcoEval, un référentiel reconnu et supervisé par la Mission interministérielle du numérique responsable. Pour ces raisons, les résultats donnés par OPSIAN sont basés sur des modèles d’approximation. Mais la grande majorité du temps, cela se rapproche de la réalité. Mesurer, sensibiliser, préconiser et suivre sont les quatre missions d’OPSIAN », ajoute Arthur-Mustapha Farwati.

fiables, nous sommes contraints à attendre que des tests soient conduits par des organismes de référence pour l’usage et à se baser sur des modèles issus d’études pour la fabrication, la distribution et la fin de vie. Actuellement, nous utilisons les données du modèle NumEcoEval, un référentiel reconnu et supervisé par la Mission interministérielle du numérique responsable. Pour ces raisons, les résultats donnés par OPSIAN sont basés sur des modèles d’approximation. Mais la grande majorité du temps, cela se rapproche de la réalité. Mesurer, sensibiliser, préconiser et suivre sont les quatre missions d’OPSIAN », ajoute Arthur-Mustapha Farwati.

Améliorations et perspectives

Déjà disponible et en phase d’amélioration, OPSIAN se veut être ergonomique, accessible et transparent. Le duo d'étudiants en télécommunications présentera bientôt l’outil à leur commanditaire, la Ruche Industrielle, mais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « Nous souhaiterions proposer une application professionnelle pour permettre aux entreprises de disposer d’un véritable outil d’aide à la décision. Il nous faudra très certainement travailler plus précisément aux données d’impact de la fabrication à la fin de vie des équipements dont nous parlions plus haut. Nous allons également y intégrer un moteur d’intelligence artificielle pour que la plateforme puisse prendre en compte les nouveaux modèles récemment sortis sur le marché. La DSI de l’INSA Lyon sera notre bêta testeur et nous espérons qu’OPSIAN sera rapidement utile à de nombreux services informatiques des petites et moyennes entreprises. »

[1] Responsabilité sociétale des entreprises

[2] Logiciel dont le code source est librement accessible, modifiable et redistribuable

[2] Preuve de concept durable

Entreprises

« Le voyage doit continuer de faire rêver, non pas culpabiliser ! »

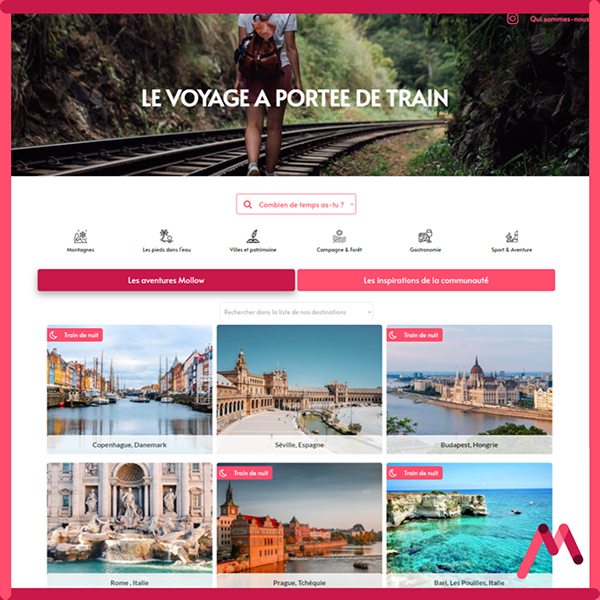

Participer à décarboner le tourisme grâce à une plateforme en ligne : c’est l’ambition de Mollow, le projet cofondé par Alisée Pierrot, ingénieure INSA Lyon, Chiara Pellas (CentraleSupélec) et Léo Mallet (Skema Business School). En facilitant l’organisation des voyages en train à travers l’Europe, le site internet collaboratif entend lever les barrières à la mobilité bas-carbone et réinventer les imaginaires de voyage. La jeune diplômée du département génie industriel explique les intentions du projet.

Depuis le lancement de la plateforme Mollow en mars 2023, celle-ci a déjà cumulé plus de 120 000 visites : un beau début, donc ! Sans mauvais jeu de mots, pour lancer un tel projet, il ne faut pas y aller mollo justement ?

Effectivement, nous avons démarré en trombe et nous sommes en train de structurer l’association, grâce au soutien d’une équipe de bénévoles très impliqués. Aujourd’hui, la plateforme est lancée, proposant une cinquantaine de destinations qui peuvent être rejointes en train, bus ou bateau. À partir de quatre villes françaises, Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux, chaque « aventure Mollow » a été testée et soumise à un calcul de bilan carbone. L’autre particularité de Mollow, c’est son aspect collaboratif. Ainsi, des itinéraires testés par la communauté sont proposés, pour étayer les idées et les possibilités de voyages bas-carbone. Pour le moment, nous sommes dans une phase de structuration et nous travaillons à un business model durable. Avec le concours d’offices de tourisme et de transporteurs ferroviaires, nous sommes convaincus qu’il est possible d’œuvrer à la réduction de l’empreinte carbone du tourisme européen. Ce qui nous rassure avec ce lancement, c’est que l’on constate un réel besoin. Nos imaginaires de voyage ont beaucoup changé ces dernières années, et l’idée que l’aventure commence à la ville de départ et non pas à la destination, est en train d’entrer dans les mœurs. Par exemple, pour se rendre à Istanbul en train, on peut s’arrêter à Budapest et Sofia sur le chemin. Finalement, ce sont trois voyages en un, que l’on aurait manqués depuis les airs. Avec Mollow, nous avons pris le pari que culpabiliser les gens ne fonctionnait pas dans la mise en action. Le voyage doit faire rêver, et non pas faire culpabiliser.

À travers sa plateforme en ligne, Mollow propose une cinquantaine

d’itinéraires bas-carbone à travers l’Europe.

Le sujet du tourisme durable est-elle une thématique importante pour vous, personnellement ?

J’ai beaucoup voyagé en avion à titre personnel, je ne le cache pas. Pendant mes études, je faisais partie de l’association étudiante « Estiem1 ». J’ai commencé à m’intéresser aux problématiques de développement durable sur la fin de mon cursus d’ingénieure que j’ai d’ailleurs complété avec un master sur le sujet à Budapest. Cette expérience m’a fait découvrir le voyage en train et en bus, et j’ai compris que l’Europe avait énormément de choses à nous offrir en matière de dépaysement. En France, nous avons une vision du train parfois négative ; un moyen de transport coûteux et peu fiable. Pourtant, c’est l’un des systèmes ferroviaires les plus développés dans le monde et il faut savoir que plus on s’éloigne de la France, et moins les trajets sont chers. Initialement, je n’avais pas pour objectif de faire du tourisme durable un métier, mais c’est au fil des expériences et des rencontres que mon intérêt s’est révélé.

Vous abordiez la notion de culpabilité. Comment avez-vous géré, pour votre part, ce sentiment d’avoir beaucoup voyagé en avion auparavant ? D’ailleurs, pensez-vous que le « flight-shaming2 », littéralement « la honte de prendre l’avion », encourage-t-il vraiment les comportements responsables ?

Personnellement, ma prise de conscience du problème climatique a été suivie d’une avalanche de décisions : je suis devenue végétarienne, étudiante en développement durable puis embauchée pour travailler à la RSE3 d’un grand groupe agroalimentaire… Je pensais avoir trouvé ma place dans ce poste, jusqu’à ce que je ne me satisfasse plus de l’avancée que je pouvais impulser à mon échelle. Il y a eu une période où je m’enfermais sur ma posture : je ne tolérais plus rien, ni les gens qui prenaient l’avion, ni les barbecues en famille ! J’ai par la suite réalisé que je courais après une forme de perfection dans ma quête, et que celle-ci pouvait mener à une forme d’inaction chez certaines personnes. Le positivisme est primordial lorsque l’on aborde la question de la durabilité. Il faut dépasser l’étape dans laquelle on se dit « c’est la catastrophe et, dans tous les cas, je ne suis pas assez grand pour changer les choses » pour se satisfaire des petites étapes, pour éviter de culpabiliser justement. Ma dernière petite victoire ? Mon père qui est devenu végétarien !

Au sein de ce projet, vos compétences d’ingénieure en génie industriel vous sont finalement peu utiles. Pourtant, c’est une casquette à laquelle vous semblez tenir. Pourquoi ?

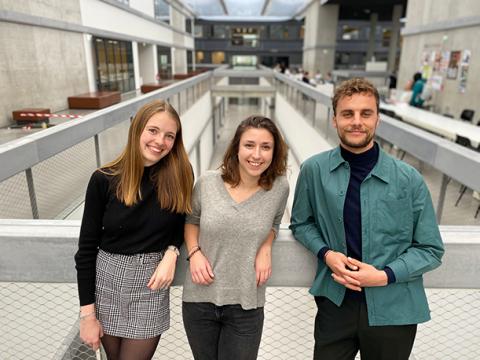

Aujourd’hui chez Mollow, nous sommes trois cofondateurs un peu débrouillards. Chiara gère l’aspect tech, Léo la partie commerciale et moi, la communication. Beaucoup de choses sont arrivées depuis le lancement du projet. C’est un pari ambitieux : il a fallu gérer. Même si à l’heure actuelle, je n’ai pas de chaîne de production à optimiser, je dois gérer de l’humain et c’est l’autre moitié de ma casquette d’ingénieure. C’est un des fondements de Mollow : pour inspirer le changement chez les individus, il faut donner de la transparence et ne pas cacher l’envers du décor. Si on sait que l’un de nos proches a réussi à traverser l’Europe en train, même avec quelques galères, cela nous paraît tout de suite plus accessible. Créer du lien est aussi une compétence de l’ingénieur, que j’ai beaucoup exploitée lors de mes expériences associatives à l’INSA qui m’a montré le potentiel de la collaboration. À nous désormais de prouver aux autres que c’est possible, et de les mettre sur les rails !

Alisée Pierrot, Chiara Pellas et Léo Mallet sont les trois cofondateurs de la plateforme.

[1] Estiem : European Students of Industrial Engineering and Management. L’objectif principal de l’association est d’encourager la communication et la coopération entre les étudiants et les universités en Europe.

[2] Le « flight-shaming », aussi appelé « flygskam ».

[3] Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.

Recherche

« En réduisant leur taille, nous réduisons aussi les risques qui pèsent sur les infrastructures sensibles »

Comment les mécaniciens peuvent-ils prédire le comportement d’un moteur d’avion en vol lorsqu’un oiseau s’y engouffre malencontreusement ? Pendant très longtemps, les physiciens décomposaient les mouvements complexes en phénomènes simples pour pouvoir les comprendre. Désormais, la complexité d’un mécanisme s’étudie grâce à la simulation numérique.

Comment les mécaniciens peuvent-ils prédire le comportement d’un moteur d’avion en vol lorsqu’un oiseau s’y engouffre malencontreusement ? Pendant très longtemps, les physiciens décomposaient les mouvements complexes en phénomènes simples pour pouvoir les comprendre. Désormais, la complexité d’un mécanisme s’étudie grâce à la simulation numérique.

Anthony Gravouil, enseignant-chercheur, a été récemment récompensé par le prix ONERA1 de l’Académie des Sciences pour ses travaux de modélisation des impacts extrêmes dans l’aéronautique et l’aérospatial, il détaille ses activités scientifiques menées au sein du LaMCos2 .

Quels sont ces phénomènes extrêmes que vous étudiez ?

J’étudie la science du mouvement et les phénomènes complexes qui y sont associés. Mon rôle est de décortiquer cette complexité afin de pouvoir la prédire grâce à des nouveaux procédés numériques qui permettent de mieux prendre en compte des échelles de temps très fines dans la modélisation d’impacts (endommagement, fissuration dynamique) et de leurs conséquences physiques sur les structures. Les enjeux auxquels notre recherche s’intéresse sont plus largement ceux de l’énergie et du transport car on comprend facilement qu’il est primordial de concevoir des éléments de sûreté les plus robustes et les plus fiables possibles, dès lors qu’ils entrent - par exemple - dans la composition d’une centrale nucléaire ou celle d’un moteur d’avion. Nous travaillons donc à prédire ce qui va se passer dès lors que ces éléments critiques subissent une sollicitation extrême, comme lorsqu’un oiseau s’engouffre malencontreusement dans un moteur d’avion en vol, ou qu’un atterrissage brutal vient altérer certains composants d’un appareil. Dans le cas de l’industrie énergétique, nous étudions également les dommages que peuvent subir des éléments de sûreté contenus dans des centrales nucléaires en cas de séisme ou d’impact lourd. Finalement, nous travaillons à comprendre tout ce qui se passe dans ces éléments de sûreté quand on se situe « au-delà » de leur bon fonctionnement.

Modélisation d'un impact d'oiseau sur moteur d'avion

Vous anticipez donc ce qu’il advient d’un équipement lorsqu’il sort de sa « zone de confort » ?

C’est tout à fait ça ! Pour être complet, nous nous intéressons aussi à ce que nous appelons les impacts « basse énergie ». S’ils sont plus courants, ils n’en sont pas moins importants et intéressants à modéliser. Par exemple, au cours d’une phase de contrôle ou de maintenance d’un système, il peut arriver qu’un outil tombe des mains d’un opérateur et endommage un élément de structure. Si en surface l’impact peut sembler insignifiant et invisible, il peut générer des dégradations dans les sous-couches du matériau et, plus tard, pourra s’avérer critique pendant que l’appareil est en fonctionnement.

Impact basse énergie sur un panneau composite (thèse Chantrait 2014, collaboration LaMCoS/ONERA)

Vos travaux nécessitent donc d’entrer « au cœur des matériaux » et des équipements d’une certaine façon. Comment est-il possible d’accéder à un tel degré de précision ?

Les sciences pour l'ingénieur vivent depuis une quarantaine d’années, une véritable révolution avec l’avènement du numérique et des ordinateurs dotés d’une puissance de calcul extraordinaire. Au laboratoire, nos liens sont donc forts avec la science des données, la simulation, l’algorithmie, l’informatique et les mathématiques appliquées. Nous sommes désormais capables, à partir des grands principes de la physique, de décrire des phénomènes d’une grande complexité dans des modèles virtuels physiquement fondés. On peut donc aujourd’hui mener des expériences réelles sur les matériaux et conjointement faire la simulation en faisant fonctionner des avatars virtuels. Dans le cadre de nos recherches sur la modélisation des phénomènes extrêmes, on utilise donc la modélisation numérique, virtuelle, pour décrire le plus précisément possible « le réel » et ce qu’il advient concrètement lorsque des éléments de sûreté sont dégradés.

Vos travaux sont également très importants pour limiter les risques subis par les éléments de sûreté des centrales nucléaires. D’ailleurs, les dérèglements climatiques peuvent accroître les risques d’impacts extrêmes pour ces équipements. Que préconisez-vous pour limiter ces risques ?

Je pense que pour s’adapter à ces dérèglements, les équipements devront d’abord réduire leurs dimensions. En effet, pendant très longtemps nous avons développé d’importants systèmes énergétiques comme les grosses centrales nucléaires en France, dont la vocation était de pouvoir centraliser la production et la distribution d’énergie. Aujourd’hui nous nous tournons plutôt vers des « smart systems », des infrastructures intelligentes de production plus petites et mieux adaptées aux besoins locaux. Selon moi, nous n’avons plus besoin de fabriquer de gigantesques équipements, comme de grandes centrales énergétiques, ou de très gros avions dans le domaine aéronautique pour qu’ils soient efficaces. Finalement, en réduisant leur taille, nous réduisons aussi les risques qui pèsent sur les infrastructures sensibles : les phénomènes extrêmes sont ainsi mieux anticipés, et nous pouvons mieux surveiller les éléments de sûreté qui les composent.

Vous êtes également enseignant au département génie mécanique. Comment préparez-vous les futurs ingénieurs mécaniciens à aborder la question environnementale dans la discipline ?

Dans un domaine très spécifique tel que la mécanique, nous nous efforçons de transmettre à nos étudiants l’idée que les enjeux sociétaux, climatiques et écologiques les concernent directement. Les mécaniciens de demain sont ceux qui devront réfléchir à la consommation d’énergie qu’un système requiert pour être fabriqué, pour fonctionner et pour être recyclé. Nous souhaitons leur faire prendre conscience que c’est toute la chaîne de valeur d’un produit ou d’un équipement que l’on se doit de considérer. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d’action des mécaniciens dans l’adaptation au changement climatique.

1 Centre Français de Recherche Aérospatiale

2 Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (INSA Lyon/CNRS)