INSA Lyon

Du code au compost : le parcours fertile de l’ingénieure Maud Tribaudeau

Rien ne semblait prédestiner Maud Tribaudeau à l’aventure entrepreneuriale que l’ingénieure vit aujourd’hui. Diplômée du département génie électrique à l’INSA Lyon et après un brillant début de carrière dans le domaine de la high-tech et le sport automobile, l’entrepreneure est aujourd’hui à la tête de la société Tripluch. La start-up en plein développement née à la croisée de la technologie, de l’écologie et de l’engagement social, accompagne des structures dans la gestion de leurs biodéchets.

Une quête de sens

Deux ans en Formule 1 puis encore deux années chez Nokia dans les télécommunications. À sa sortie de l’INSA Lyon, Maud Tribaudeau enchaîne les contrats sans difficulté. Diplômée du département génie électrique, cette escrimeuse de haut niveau, passionnée de code et de haute technologie, se projette dans une carrière grandiose. Puis, progressivement s’opère une bascule, comme une quête de sens intellectuelle profondément ancrée qui ressurgit. « Durant mon dernier contrat, j’étais développeuse dans une petite entreprise dans laquelle je travaillais beaucoup seule et cela me pesait. J’avais alors négocié de travailler 3 jours par mois pour former les jeunes femmes au code. Mon état d’esprit, c'était de promouvoir la tech auprès des femmes ». Un cheminement largement nourri par son passage au sein de l’école d’ingénieur lyonnaise. « Mon parcours m’a poussé à m’investir dans le milieu associatif, à penser collectif, à me tourner vers les autres et à valoriser l’humain ».

Deux ans en Formule 1 puis encore deux années chez Nokia dans les télécommunications. À sa sortie de l’INSA Lyon, Maud Tribaudeau enchaîne les contrats sans difficulté. Diplômée du département génie électrique, cette escrimeuse de haut niveau, passionnée de code et de haute technologie, se projette dans une carrière grandiose. Puis, progressivement s’opère une bascule, comme une quête de sens intellectuelle profondément ancrée qui ressurgit. « Durant mon dernier contrat, j’étais développeuse dans une petite entreprise dans laquelle je travaillais beaucoup seule et cela me pesait. J’avais alors négocié de travailler 3 jours par mois pour former les jeunes femmes au code. Mon état d’esprit, c'était de promouvoir la tech auprès des femmes ». Un cheminement largement nourri par son passage au sein de l’école d’ingénieur lyonnaise. « Mon parcours m’a poussé à m’investir dans le milieu associatif, à penser collectif, à me tourner vers les autres et à valoriser l’humain ».

La fine fleur du compostage

Petit à petit, les événements s’enchaînent et Maud saisit sa chance et les opportunités. Un déménagement dans le sud de la France pour suivre son compagnon, la découverte de la pratique du compostage à domicile… « Et ses galères ! » Puis une rencontre déterminante. « Un jour, je participe à une conférence où je découvre le métier de maître-composteur. Ce sont des professionnels de la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets et cela me donne des idées ». La future entrepreneuse voit aussi dans le cadre réglementaire une opportunité pour sa future entreprise. En 2020, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) impose à tous les particuliers, entreprises et collectivités de trier leurs biodéchets à la source à partir du 1ᵉʳ janvier 2024. La société de Maud est dans les starting-blocks, il ne manque plus que l’étincelle. « Ma mère est Directrice dans un EPHAD et elle me parle de ses difficultés à trier les déchets ménagers de son établissement. C’est cette histoire de famille qui va finalement lancer ma société. Ma mère est ma première cliente en quelque sorte », sourit Maud Tribaudeau.

Un accompagnement sur-mesure

Ainsi, en janvier 2022 naît Tripluch, « l'outil pour composter bien entouré », comme l’indique son slogan. « J’ai compris qu’il y avait un vrai besoin de mise en relation entre structures concernées et professionnels du compost. Puis, j’ai identifié un autre besoin : le suivi. Sans accompagnement, les bacs à compost peuvent facilement être délaissés. C’est là qu’est née l’idée de développer un outil numérique ». Aujourd’hui, la société est en capacité de fournir un accompagnement de A à Z, de la recherche de matériel pour le compost, en passant par la mise en relation avec le maître-composteur jusqu’au suivi du compost via l’application numérique. À la clé pour les structures clientes, un gain financier et écologique. « Mes clients peuvent réduire leur taxe liée aux déchets ménagers, valoriser cette solution dans leur démarche RSE et bien sûr diminuer leur empreinte carbone ». Et pour cause, nos déchets organiques ou biodéchets sont composés à 80 % d'eau et sont aujourd’hui souvent enfouis ou incinérés, ce qui génère environ 800 000 tonnes de gaz à effet de serre par an. Chaque année, les ménages français génèrent 18 millions de tonnes de biodéchets, soit environ 83 kg de biodéchets résiduels par habitant et par an (déchets de cuisine et les déchets verts).

Ainsi, en janvier 2022 naît Tripluch, « l'outil pour composter bien entouré », comme l’indique son slogan. « J’ai compris qu’il y avait un vrai besoin de mise en relation entre structures concernées et professionnels du compost. Puis, j’ai identifié un autre besoin : le suivi. Sans accompagnement, les bacs à compost peuvent facilement être délaissés. C’est là qu’est née l’idée de développer un outil numérique ». Aujourd’hui, la société est en capacité de fournir un accompagnement de A à Z, de la recherche de matériel pour le compost, en passant par la mise en relation avec le maître-composteur jusqu’au suivi du compost via l’application numérique. À la clé pour les structures clientes, un gain financier et écologique. « Mes clients peuvent réduire leur taxe liée aux déchets ménagers, valoriser cette solution dans leur démarche RSE et bien sûr diminuer leur empreinte carbone ». Et pour cause, nos déchets organiques ou biodéchets sont composés à 80 % d'eau et sont aujourd’hui souvent enfouis ou incinérés, ce qui génère environ 800 000 tonnes de gaz à effet de serre par an. Chaque année, les ménages français génèrent 18 millions de tonnes de biodéchets, soit environ 83 kg de biodéchets résiduels par habitant et par an (déchets de cuisine et les déchets verts).

Tripluch ne s’arrête pas à cette mission écologique. « Faire jardiner des personnes âgées et leur faire remettre les mains dans la terre, c'est extrêmement valorisant. Les gens se rencontrent, s’entraident, et passent moins de temps seuls », tient aussi à souligner Maud Tribaudeau.

Des projets plein la tête

Aujourd’hui, sa société basée dans le Var est accompagnée par l’Incubateur Provence Côte d’Azur. Depuis deux ans, l’ingénieure informatique poursuit son chemin et entend bien chercher d’autres opportunités locales, notamment auprès des collectivités. En juin prochain, elle verra naître la commercialisation de son application web. « La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) a le mérite d’exister mais de nombreux freins demeurent pour que tout le monde agisse. L’accompagnement, surtout la pédagogie dans mon cas, c’est la clé. J'ai encore du travail ! », explique Maud Tribaudeau.

En parallèle, la jeune trentenaire, continue à enseigner le code une fois par semaine. « J’ai des idées plein la tête », s’enthousiasme Maud Tribaudeau. « Cette activité complémentaire m’apporte de la stabilité financière et cela est cohérent avec les valeurs de Tripluch et ma vision des choses : celle de promouvoir une tech utile, inclusive, humaine et accessible ». Ces valeurs, Maud aime les transmettre et n’oublie jamais de faire un passage par l’INSA Lyon pour revoir ses professeurs et contribuer à des projets avec des élèves. « J’aimerais dire aux futurs ingénieurs de garder ces valeurs humanistes qui nous ont été inculquées et d’explorer les possibilités larges que nous donne le statut d’ingénieur ». Et l’entrepreneuse de conclure « j’ai la conviction qu’un ingénieur n’est pas destiné à travailler dans un seul domaine. Ces dernières années, j’ai exploré de nombreuses problématiques et exercé plusieurs métiers. Je me sens accomplie et parfaitement alignée. »

Recherche

Le cube EIKO : un modèle pour la gestion intelligente de l'énergie

Lundi 2 décembre 2024, un cube étrange a fait son apparition sur notre campus au niveau du parking du bâtiment Archimède : le cube EIKO pour un stockage d’énergie électrique à base de batteries de seconde vie. Il s’agit d’un démonstrateur bâtiment-électromobilité implémenté sur le campus Lyon Tech la Doua.

Le succès de la transition énergétique dépend de nombreux défis : impacts environnementaux, modifications de comportements, approvisionnements énergétiques, pour ne citer que les principaux. L’habitat et le transport consomment plus de 75% de l’énergie en France. La maîtrise énergétique à partir d’une approche systémique incluant ces deux domaines est donc pertinente mais aussi nécessaire pour optimiser le développement des sources d'énergie ainsi que la gestion entre ces dernières et les divers postes de consommation.

L’utilisation de stockage est aussi indispensable pour assurer l’adéquation entre l’offre et la demande en énergie, notamment dans le cadre d’un recours aux énergies renouvelables et intermittentes de plus en plus fréquent. En conséquence, le développement d’un réseau « intelligent » reliant tous ces dispositifs (sources, consommation et stockage) et qui permettrait l’optimisation des usages, prend tout son sens.

C’est pourquoi dans le cadre du projet Grid4Mobility ce cube a été disposé sur le campus. À terme, ce système sera alimenté par la centrale solaire de 30kWc installée sur le démonstrateur et sa capacité de 100kWh permettra de stocker l’équivalent de deux véhicules électriques légers. Fourni par la société Mob-Energy, ce système, utilisé à des fins de recherche, sera un élément de stockage du micro-réseau DC maillé qui assure la gestion intelligente de l’énergie.

Le cube EIKO est un démonstrateur de bâtiment-électromobilité implémenté sur le campus Lyon Tech la Doua.

Grid4Mobility est plateforme expérimentale multi-site pour l’étude des réseaux énergétiques intelligents pour une transition énergétique adaptée à l’électromobilité et aux bâtiments située sur le campus Lyonnais (Campus Lyon Tech la Doua et Ecully) ainsi que la plateforme Univ. Eiffel -TRANSPOLIS (Ain). Les sites de la Doua (Villeurbanne) et d’Ecully accueillent les Unités Mixtes de Recherche en lien avec la Fédération de Recherche IngéLySE et dépendent des quatre tutelles CNRS, INSA, UCB Lyon 1, ECL. Ces Unités partagent leurs compétences dans le domaine de l’énergétique, du génie électrique, de la thermique, de l’automatique et traitement des données et de l’intelligence artificielle.

Grid4Mobility est un projet du CPER 2021-2027 financé par la Région Auvergne-Rhône Alpes, la Métropole de Lyon, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et des établissements de tutelle (INSA-LYON, Université Gustave Eiffel, CNRS, Université Lyon 1, Ecole Centrale de Lyon).

Sciences & Société

« La prolongation de la durée de vie et la réduction de l'empreinte environnementale des matériels haute tension »

Une conférence présentée par MasterGrid et RTE

Pour répondre aux défis environnementaux des gestionnaires de réseaux et des producteurs d'électricité, il est essentiel que les constructeurs intègrent la décarbonation des systèmes électriques dans la maintenance et le développement de leurs produits et services.

Cette démarche que mène MasterGrid, qui vise à prolonger la durée de vie des équipements et à réduire leur impact environnemental, est à la fois un enjeu technique et économique. Plusieurs pistes prometteuses peuvent être explorées dans ce cadre. Tout d'abord, l'analyse du cycle de vie des nouveaux équipements est un élément clé pour évaluer leur impact environnemental global et identifier les leviers d'amélioration. Ensuite, le remplacement du SF6, un gaz à effet de serre utilisé dans les équipements électriques, est une autre piste à explorer pour réduire l'empreinte carbone des installations.

Dans ce contexte RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, a défini une feuille de route cohérente dans le cadre de son Schéma Décennal de Développement du Réseau [2025-2040]. Cette feuille de route vise à répondre aux besoins de renouvellement du réseau et de ses composants, tout en intégrant les nouveaux objectifs énergétiques. Ce programme ambitieux implique de reconsidérer les âges de renouvellement des actifs afin de prolonger leur durée de vie, tout en définissant les matériels de remplacement les plus adaptés pour limiter leur empreinte environnementale. L'objectif global est de réduire l'empreinte carbone du système énergétique français dans un contexte de changement climatique. En somme, pour améliorer la durabilité et la performance environnementale des installations électriques, il est nécessaire d'adopter une approche globale qui prend en compte l'ensemble du cycle de vie des équipements, de l'analyse de leur impact environnemental à leur renouvellement en passant par leur exploitation et leur maintenance. Enfin, l'enjeu pour l'ensemble des acteurs pour réussir ces objectifs repose aussi sur le maintien des compétences et le renouvellement des équipes qui ont à réaliser ces opérations.

Cet aspect métiers avec la formation et le recrutement visant à garantir les perspectives pour l'avenir de la filière électrique sera abordé aussi en fin de présentations avec l'INSA GE et la SEE.

Informations complémentaires

- groupe.rhone-bourgogne@see.asso.fr

-

Amphi AE1 au RDC du département génie électrique - INSA Lyon Campus de la DOUA -bâtiment Gustave Ferrié 8 rue de la Physique - 69621 Villeurbanne Cedex Arrêt du TRAM T1 et T4 : la Doua - Gaston Berger

Mots clés

Derniers évènements

Ventes de rentrées de la Recyclerie

Du 09 au 12 sep32e édition du festival Un Doua de Jazz

Du 01 au 11 oct

Recherche

IEEE PES // Soirée annuelle de remise des prix des doctorants et ingénieurs de l’année 2024

Le bureau français de l’IEEE PES, avec l’appui du club « Systèmes électriques » de la SEE et du Comité National Français du CIGRE, a le plaisir de vous convier à la soirée annuelle de remise des prix des doctorants et ingénieurs de l’année 2024.

Lors de cette soirée, les lauréats auront l’occasion de vous présenter leurs travaux qui démontrent l'excellence scientifique et industrielle des membres de la Power & Energy Society.

La soirée se déroulera le jeudi 21 mars 2024 à partir de 17h00 au sein de l'INSA Lyon et sera suivie du traditionnel pot de l’amitié.

Une visioconférence sera également possible.

Une réponse avant le 14 mars est préférable pour des questions d’organisation.

- 17h20 Accueil et introduction Gabriel Bareux, Président du Bureau, IEEE PES France

- 17h30 Interopérabilité industrielle des technologies HVDC Sébastien Silvant, R&D Manager, SuperGrid Institute Prix de l’ « outstanding engineer »

- 18h00 Hybridation des postes de transformation HTA/BT : conception et dimensionnement Frédéric Reymond-Laruina, Chercheur, GeePs Prix du doctorant

- 18h30 Le réseau de transport d’électricité français face aux défis du changement climatique et de la transition énergétique Gabriel Bareux, Directeur R&D, RTE

- 19h00 Pot de l’amitié

Informations complémentaires

- eric.sellin@insa-lyon.fr

- https://forms.gle/WSCoNQYixjnuDoEH7

-

INSA Lyon – Amphithéâtre AE1 - Département de Génie Electrique - Bâtiment Gustave Ferrié - 8 rue de la Physique - 69100 Villeurbanne - Tramway 1 – Arrêt INSA - Einstein - Visioconférence possible (lien communiqué après inscription en ligne)

Mots clés

Derniers évènements

Ventes de rentrées de la Recyclerie

Du 09 au 12 sep32e édition du festival Un Doua de Jazz

Du 01 au 11 oct

Recherche

Derrière la prise électrique, un réseau.

« L’essentiel du risque est derrière nous », a récemment annoncé le président de RTE, le Réseau de Transport d’Électricité français. Si les appels à la sobriété du début de l’hiver se sont avérés efficaces pour surmonter les risques de coupures d’électricité, cet épisode a de nouveau interrogé les limites de notre société : les ressources ne sont pas inépuisables. Concrètement, pourquoi le pays a-t-il risqué le « black-out » dans la première partie de l’hiver ? Comment le réseau a-t-il risqué de ne plus satisfaire tous les besoins de puissance du pays ?

De la centrale de production à l’interrupteur, il semblerait que le fonctionnement du système électrique soit encore chargé de mystères pour un bon nombre de citoyens. Claude Richard, enseignant du département génie électrique s’est porté volontaire pour en expliquer les grandes lignes. Il était une fois, le réseau électrique français.

L’électricité n’est pas une source d’énergie, mais un vecteur d’énergie. Élémentaire, mon cher Watson. Seulement, nos gestes du quotidien faisant appel à la puissance électrique sont devenus si automatiques, que le trajet qu’elle a parcouru avant d’arriver jusqu’à l’ampoule est vite oublié. Claude Richard, introduit le sujet de la façon suivante : « Il est important de comprendre que l’électricité ne se stocke pas, à la différence des autres ressources, comme le pétrole, le gaz ou l’uranium par exemple. »

Et c’est bien toute la technicité que requiert la gestion électrique d’un pays : trouver le point d’équilibre entre la demande et l’offre en quelques secondes. S’il existe une manière de stocker l’énergie électrique grâce aux barrages en attendant que le besoin se présente, elle constitue une infime partie de nos besoins. « L’énergie électrique que nous consommons est produite en temps réel. Dans les bureaux de RTE, le Réseau de Transport d’Électricité, les dispatcheurs s’affairent 7/7 jours et 24/24 heures à surveiller le réseau, la demande et la production : en fonction de la demande, ils redistribuent la puissance là où il faut, selon les possibilités offertes par les moyens de production à disposition. »

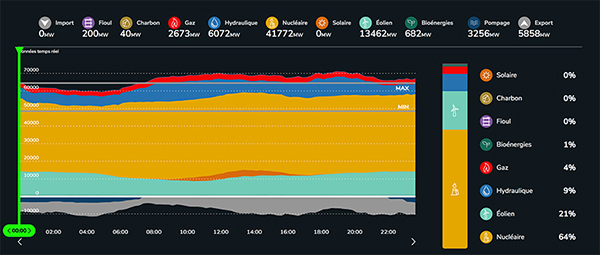

La production d’électricité est l’apanage de différentes infrastructures. En France, environ 60 % de l'électricité produite provient des centrales nucléaires1, qui utilisent la chaleur dégagée par la fission nucléaire de l’uranium comme énergie primaire. Mais elle peut également provenir de l’énergie mécanique comme sur les barrages hydrauliques, les centrales au fil de l’eau ou les éoliennes. « Et puis il y a les centrales qui utilisent les sources d’hydrocarbures. En France, environ 10 % fonctionnent au gaz et à la marge au charbon, comme celles remises en marche exceptionnellement cette année. L’autre façon d’obtenir de l’électricité et qui est moins connue, c’est l’import. Le réseau français est interconnecté avec ceux des pays voisins. Ainsi, en s’adossant les uns aux autres, les pays limitrophes se vendent de l’énergie électrique en fonction de la puissance demandée. Cette donnée est très variable. »

Le site « eco2mix » de RTE France est un site ludique permettant d’observer l’équilibre

entre la demande de puissance et les sources de l’énergie fournie.

« Délestage », « coupures » et « black-out ». Le traitement médiatique de la crise énergétique de ces derniers mois, a usé du champ lexical de la menace. Et pour cause : si le robinet était coupé, la machine risquait de s’arrêter brutalement. « L’explication de ces risques de coupures est finalement assez simple, au-delà des décisions politiques et contextuelles. Le parc nucléaire a fait face à des évolutions : des travaux, un plan de prolongation de la durée de vie des centrales ou des visites de maintenance préventive. Et puis, par malchance, le Covid-19 a fini par alourdir les process et les délais déjà très stricts. Imaginez que le remplacement d’un morceau d’uranium ne se réalise pas en quelques heures… Le nucléaire étant majoritaire dans notre paysage électrique, en réduisant la capacité du parc, il existait une incertitude de pouvoir atteindre les crêtes de besoin de production au début de cet hiver. Mais les températures clémentes et les gestes écoresponsables ont, semblent-ils, portés leurs fruits. Il n’y a pas eu de grosses coupures, même si l’on peut imaginer que des réductions ponctuelles de tension ont sûrement été faites pour pouvoir alléger la consommation », poursuit l’explication de Claude Richard.

La gestion du transport de l’électricité dans le réseau repose principalement sur des prévisions, à l’échelle nationale et régionale. Ces données statistiques, étudiées de très près, permettent de prévoir un plan de conduite des moyens de production du réseau, de la puissance électrique et de la puissance réactive nécessaire. Alors, comme cela aurait pu être le cas, quel complément de source d’électricité ont les dispatcheurs à disposition quand le besoin s’en fait ressentir ? « Dans ces cas-là, il faut aller très vite. On peut observer que la maille est la plus répartie possible, avec des centres de production répartis le plus rationnellement possible, souvent au plus proche des consommations. Certaines sources sont plus rapides que d’autres pour répondre à la demande. »

Pour les centrales à gaz, il suffit d’une dizaine de minutes pour que le courant se retrouve dans le réseau. Pour l’hydraulique, selon les installations, la dynamique peut être encore plus rapide. Pour le nucléaire, cependant, le démarrage est bien plus long. « Quel que soit le moyen de production, lorsque l’alternateur est en service et couplé au réseau, il est possible de moduler la production pour l’adapter au besoin en permanence, tant que son rendement est acceptable et que sa puissance de crête n’est pas atteinte ».

Une donnée a changé le paysage électrique des dernières années : les énergies dites « renouvelables ». « Les éoliennes et les systèmes photovoltaïques viennent compléter les sources de production, mais ils produisent une énergie fluctuante non-pilotable, qui est qualifié d’intermittente. C’est-à-dire que leur capacité dépend de leur source d’origine : s’il n’y a pas de vent ou pas de soleil, il n’y a pas d’énergie produite. Largement décarbonées, elles sont de bonnes technologies pour compléter le besoin, mais ne sont pas à même d’assurer, sur notre territoire, la totalité de la demande qui va croissante. D’autant que chaque solution à ses limites : il faut par exemple beaucoup de place pour installer des champs de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes ou de biomasse. En matière d’énergie décarbonée, il ne faut pas oublier non plus l’énergie nucléaire, mais elle est remise en cause pour la production de déchets radioactifs, la durée de vie des centrales de production mais aussi par l’affaiblissement de sa filière industrielle durant ces 20 dernières années. »

Que dit la recherche en matière de génie électrique pour le réseau du futur ? Il est une idée qui anime des équipes de chercheurs à travers le monde : inventer un supra maillage international qui permettrait à tous les pays d’échanger leur électricité, produite selon les ressources disponibles sur leurs territoires respectifs. L’énergie solaire des pays chauds ou les vents des côtes des pays septentrionaux qui feraient tourner les éoliennes avec un meilleur rendement. « On pourrait partir du principe que statistiquement, il y a de l’énergie partout et que les rendements peuvent être plus intéressants selon les territoires. Pour être honnête, je ne suis pas sûr qu’une maille à l’échelle mondiale soit réellement faisable, mais ce réseau du futur à l’échelle européenne au sens large et incluant une partie de l’Afrique est un objectif réel », annonce Claude.

Pour assurer un tel maillage, ça n’est pas seulement la question de la production qui anime la recherche sur le sujet. « Aujourd’hui, et depuis plus de cent ans, toute l’industrie du transport de l’électricité est basée sur du courant alternatif. Mais pour transporter de grandes quantités d’électricité sur de longues distances, en diminuant les pertes énergétiques, l’utilisation de courant continu à haute tension HVDC, (High Voltage Direct Current) serait plus appropriée. C’est d’ailleurs un des grands chantiers qui occupe les membres de l’Institut SuperGrid, situé à Villeurbanne et auquel l’INSA Lyon est associé depuis sa création. »

Toute une technologie à développer donc, dans la perspective d’un grand projet de transport d’électricité intra-Europe : réseau, appareillages, protections, stations de conversion, nouvelles architectures, pilotage, conceptions des câbles… La filière technologique attire de plus en plus de jeunes ingénieurs et chercheurs. « Il y a une foule de technologies envisageables et c’est assez stimulant. Là où le domaine des courants forts a subi une petite perte d’intérêt par nos jeunes étudiants et diplômés, c’est désormais un domaine dans lequel beaucoup s’investissent », se ravi l’ancien directeur du département GE.

Depuis cet hiver, avec la crise de l’énergie, la focale a été mise sur l’électricité. Cependant, elle ne représente qu’un peu plus de 30 %2 de l’énergie que nous consommons. Pour atteindre les engagements de neutralité carbone d’ici 2050 et selon les études prospectives engagées par RTE3, il nous faudra réduire la consommation d’énergie de 40 %, produire plus d’électricité décarbonée et viser le zéro énergie fossile d’ici 30 ans. Le besoin en électricité ira donc à coup sûr, croissant. Mais le tout électrique est-il réellement soutenable pour notre réseau électrique ? « Beaucoup de fantasmes à mon sens, dans certaines propositions car il ne faut pas oublier que la mise en plance d'infrastructures de production et de stockage électrique n’est pas neutre d’un point de vue écologique. Il faut prendre en compte les impacts à grande échelle », prévient l’enseignant-chercheur du laboratoire LGEF4.

Côté consommateurs, pour réduire le bilan carbone et sa facture d’énergie, il faudra donc continuer à miser sur le mot de l’hiver : sobriété d’abord. « Il ne faut pas oublier que la question du choix de la composition du mix énergétique d’un pays est éminemment politique. C’est un sujet sur lequel les ingénieurs, les chercheurs et les techniciens doivent contribuer, bien sûr, en apportant avant tout leurs connaissances scientifiques et techniques dans l’accompagnement de la transition énergétique. »

---------------

[1] éCO2mix - Toutes les données de l'électricité en temps réel

[2] Chiffres clés de l’énergie, Data Lab, Ministère de la transition écologique (édition 2021)

[3] « Futurs énergétiques 2050 : les scénarios de mix de production à l’étude permettant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 », RTE France.

[4] Laboratoire de génie électrique et de ferroélectricité (INSA Lyon)

Formation

Deux élèves INSA, étoiles montantes du Web3

Quel sera le futur de l’internet ? Le « Web3 », désigné comme successeur du « Web2 », transformerait le monde des grandes plateformes centralisées que nous connaissons à un pouvoir réparti entre chaque utilisateur, grâce à la blockchain.

Gabriel Begazo et Nikita Terekhov en 5e année de génie électrique et 5e année d’informatique se lancent dans ce nouveau monde. À travers cede labs, une start-up dont ils sont co-fondateurs, les futurs ingénieurs tentent de construire le futur de la finance du Web3. Enchaînant les aller-retours entre la Station F1 et le campus de l’INSA Lyon, ils souhaitent incarner une véritable vision pour le futur de la finance.

Tout commence par une rencontre

En 2020, Gabriel Begazo, alors étudiant en 3e année, fonde l’association « Kryptosphere INSA Lyon ». Antenne locale d’une organisation étudiante, son association permet aux passionnés multi-tech de s’y rencontrer et de développer leurs assets en communauté. « Lors d’un évènement à Biarritz, j’ai rencontré Pierre Ni, qui est aujourd’hui le CEO2 de cede labs. Il avait déjà commencé à travailler sur le projet et cherchait des associés », explique Gabriel Begazo. L’étudiant, alors intéressé par l’entrepreneuriat s’engage et sera plus tard rejoint par l’un de ses camarades, Nikita Therekov. « C’était difficile au début, avec de nombreux défis techniques et une gestion du temps pas toujours évidente. Il fallait gérer les cours, le projet et la vie en entreprise en alternance pour ma part. Il a fallu prioriser : aujourd’hui, c’est cede labs ! Nous voulons aller très loin avec cette boîte et nous sommes accompagnés par des seniors expérimentés dans le domaine pour cela », ajoute Nikita Therekov, CTO3.

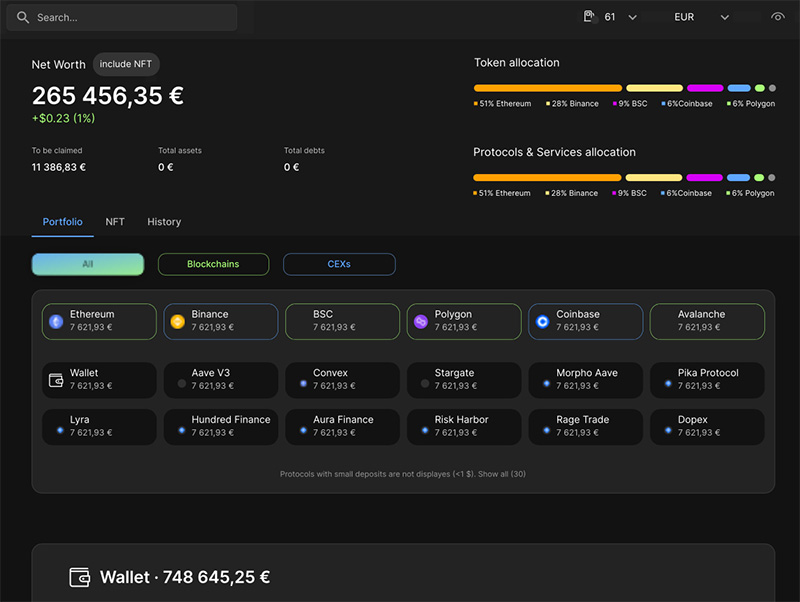

Cede link, l'une des deux interfaces développées par cede labs

Miser sur la finance du futur

Leur « boîte », c’est un pari sur l’avenir de la finance. Malgré leur jeune âge, les deux insaliens maîtrisent déjà les codes. « Pour comprendre ce qu’il se passe actuellement avec les cryptomonnaies, il faut s’attarder sur les règles financières de notre système actuel. La valeur de votre argent en devise nationale est régie par des décisions prises par les banques centrales : traditionnellement, vous le placez dans une banque à laquelle vous faites confiance et qui le fait fructifier via des placements. En crypto, les monnaies ne sont pas émises par des gouvernements mais par des utilisateurs qui partagent une même vision : celle de ne pas voir la valeur de leur argent contrôlée par des décisions politiques », explique Gabriel. Dans le monde de la cryptomonnaie, deux approches sont établies : d’un côté la CeFI, la centralized finance ; et de l’autre la DeFI, la decentralized finance. La centralized finance est un entre-deux, entre la crypto et la finance traditionnelle. « La CeFi est un système custodial, c’est-à-dire que vous livrez votre clé privée, l’accès à vos fonds, à un tiers de confiance. Un peu comme dans une banque classique, vous laissez une entreprise gérer vos cryptos. » La decentralized finance, elle, va plus loin. « En non-custodial, vous êtes propriétaires de votre argent, sans aucun tiers de confiance. C’est vous qui stockez, gérez et avez accès à votre portefeuille de cryptomonnaies. Cela implique plus de libertés et de responsabilités », explique Nikita. « Notre objectif avec cede labs : faire le pont entre ces deux mondes qui ne communiquent pas beaucoup. »

Un produit demandé

Pour gérer son portefeuille de monnaies virtuelles en tout tranquillité, la start-up cede lab a donc développé deux outils : un tableau de bord et une extension de navigateur. En un coup d’œil, les deux interfaces permettent de visualiser et gérer l’ensemble de ses crypto-actifs. « Si on fait l’analogie avec la finance traditionnelle, c’est un agrégateur de banques. Cela permet de manager, déplacer et transférer ses assets d’un monde A à un monde B. Jusqu’à présent, il n’existait pas d’outil sérieux capable d’agréger les deux mondes, la CeFi et la DeFi », ajoute Nikita. Si les challenges techniques ont été au rendez-vous pour le développement de ces outils, les deux étudiants savent qu’ils sont attendus. « Notre force concurrentielle est que notre outil est non-custodial car contrairement à tous les outils similaires qui ont pu être développés jusqu’ici, nous ne possédons pas les clés privées de nos utilisateurs. C’est très important pour nous car c’est une philosophie qui oblige à envisager un vrai changement de paradigme, qui ne serait pas basé sur une omnipotence financière des institutions, des gouvernements ou d’une poignée d’entreprises », ajoute Gabriel.

Le pari du Web3 : le nouvel internet

Le « changement de paradigme ». L’expression revient régulièrement dans la bouche des deux élèves-ingénieurs. Sur l’avenir de la crypto, ils sont unanimes : « c’est en train d’arriver, plus vite qu’on ne le pense ». Un changement pour plus de transparence, de sécurité, de confiance, valeurs qu’ils clament haut et fort. « Le Web2 n’est pas suffisamment transparent : l’économie de la donnée n’est pas un système juste et moral. Je crois fermement à la nécessité de renverser le rapport de force et la blockchain a le pouvoir de ramener de la sécurité et de la confiance », souligne l’étudiant en informatique. Et lorsque l’on pointe du doigt les enjeux sociaux et environnementaux, ils ne nient rien. Fracture numérique, dépenses énergétiques, pollutions associées : nombreux sont les revers dénoncés par les détracteurs des cryptos. « Il y a beaucoup de problèmes avec le bitcoin qui est la cryptomonnaie la plus médiatisée, mais d’autres devises fonctionnent autrement et sont moins gourmandes en énergie. Je crois qu’il faut nuancer : l’argent est au cœur de nos sociétés et fait tourner le monde, même si beaucoup ne sont pas d’accord pour l’accepter. C’est difficile de comparer l’incomparable : si tout ce nouvel écosystème prenait toute la place de l’ancien, on s’y retrouverait aussi sur la transparence, sécurité et sur la question énergétique, j’en suis persuadé. Est-ce vraiment indispensable de changer de paradigme ? Je n’ai pas la réponse s’il y en a une », ajoute Gabriel Begazo.

Aujourd’hui, les deux élèves-ingénieurs s’apprêtent à finir leur cursus à l’INSA Lyon tout en lançant leurs produits sur un marché en attente. Grâce à une levée de fonds, une version beta sera bientôt proposée à une poignée de testeurs avant d’être accessible au grand public. « Je suis heureux de me lancer maintenant car j’apprends beaucoup. J’encourage tout le monde à se lancer dans des projets parce qu’on apprend beaucoup en chemin. La prochaine étape est d’ailleurs de recruter de nouveaux talents », conclut le COO4 de la jeune entreprise.

[1] Station F est un campus de start-ups, situé à Paris. Créé par Xavier Niel, il est le plus grand campus de start-ups au monde.

[2] CEO : Chief Executive Officer

[3] CTO : Chief Technical Officer

[4] Chief Operating Officer

Entreprises

« Avec du travail, de la passion et beaucoup de culot, on peut faire tomber des barrières »

Il aime cette image qui lui colle à la peau : un « outsider » vivant avec un irrépressible besoin de sortir de l’ordinaire. Baptiste Garcin est ingénieur INSA diplômé du département génie électrique en 2018, au profil atypique : après quelques années en tant qu’ingénieur conseil en logiciels embarqués dans l’automobile, il prend une décision radicale. Il achète un billet de train aller pour la capitale avec une seule idée en tête : rencontrer des entrepreneurs et développer sa propre entreprise. Aujourd’hui, c’est depuis son petit atelier lyonnais de « watch modding », littéralement « modification de montres » qu’il s’apprête à lancer un modèle de montre customisé dont le bracelet est pour le moins étonnant : du cuir de saumon, tanné à partir des déchets des restaurants de sushis lyonnais. Entretien avec un diplômé qui plus jeune adorait « amuser la galerie », et qui veut continuer chez les grands, mais avec le plus grand des sérieux. Puisqu’après tout, pourquoi pas.

Comment lance-t-on une entreprise de « watch modding » ? D’ailleurs, en quoi consiste cette activité ?

Après mon cursus en génie électrique, j’ai travaillé dans un grand groupe de conseil d’ingénierie sur les systèmes embarqués automobiles. Je connaissais bien le domaine avec mes trois années d’apprentissage et je manageais une équipe de plusieurs personnes. À côté, j’avais créé une entreprise de vente de chapeaux avec un ami de l’INSA, Thami Trachen. Et puis le Covid est arrivé, me laissant sans équipe et sans matière première pour notre petite activité parallèle. En télétravail, tout seul chez moi, je me sentais comme une coquille vide, alors dès que j’ai pu, j’ai pris le taureau par les cornes et je suis allé à Paris rencontrer des entrepreneurs et élargir mes horizons. Je suis rentré avec une idée de boîte à monter mais après l’avoir poussée plusieurs mois, elle n’a pas abouti. C’est pendant les vacances d’été que les choses ont commencé, en voyant une montre dans une vitrine d’une maison d’horlogerie bien connue ; en cherchant le modèle sur internet, j’ai découvert un tout autre monde : le modding. C’est une technique complètement amateur qui consiste à customiser une montre, en désassemblant et en réassemblant certaines pièces pour en modifier l’esthétique. J’ai commencé à en bricoler quelques-unes et j’ai créé Tentimes.

Vous entrez dans un univers très codifié, celui des montres. Cette activité est-elle bien perçue par les maisons d’horlogerie ?

Il y a deux positionnements de la part de ces entreprises. D’un côté, il y a les modèles dont on s’inspire et de l’autre, les modèles que l’on utilise. Je suis en lien avec Seiko et Casio dont j’utilise des éléments pour produire mes montres. Certains vendeurs proposent des mouvements en marque blanche, ce qui est un signal très fort pour les moddeurs qui dit « faites-vous plaisir ». Il y a bien sûr des questions de propriété intellectuelle, sur lesquelles je suis accompagné par des avocats. J’ai conscience de ne pas être horloger et je ne m’en revendique pas. L’activité de modding est une modification purement esthétique.

Des chapeaux, des lunettes de soleil, des montres… Vous liez une relation fusionnelle avec l’accessoire de mode, non ?

Effectivement, j’ai toujours été attiré par ces objets. L’accessoire, dans l’essence du mot, c’est accessoire. Il n’est pas essentiel. Mais, il me semble que ces objets prennent une autre dimension quand ils ont quelque chose de personnel au-delà de la fonction esthétique. Pour moi, il doit être spécial et vouloir signifier quelque chose à la personne qui le porte.

C’est pour cette raison que vous allez lancer un bracelet de montre en cuir de saumon ? Quelle est l’idée de ce bracelet ?

L’accessoire doit être issu d’une démarche responsable. Ici, on part d’un déchet et on en fait quelque chose de noble ; cela a déjà plus de sens qu’une simple fonction esthétique. Le cuir est tanné par l’entreprise Ictyos, basée à Saint-Fons, spécialiste des cuirs marins. Lorsque j’ai découvert leur démarche, j’ai trouvé ça génial. C’était un cuir que l’on n’avait encore jamais vu ! En tous cas, pas sur une montre. Imaginez un bracelet de déchets de sushis associé à l’allure noble d’un mouvement de montre : ça bouscule un peu les codes établis, surtout dans le monde fastueux de l’horlogerie.

Échantillon de cuir de saumon et bracelet de montre (BaptisteGarcin/Tentimes).

Vous semblez aimer ça, sortir du cadre, casser les codes. C’est une façon de dire que la société ne vous convient pas ?

Je crois qu’il faut sans cesse challenger le statu quo. Ça fait surtout partie de mon caractère. Plus jeune, j’adorais faire rire la classe, j’ai l’impression que j’ai envie de continuer, mais dans le monde des grands, comme une façon de dédramatiser la réalité, à travers une activité sérieuse. Je crois que le culot, c’est important dans l’entreprenariat, surtout quand on avance guidé par la passion et l’envie de créer. Avant de me lancer, des montres, j’en ai cassées certaines, mais je n’ai jamais abandonné parce que je suis persuadé qu’avec du travail, de la passion et beaucoup de culot, on peut faire tomber des barrières.

INSA Lyon

Jacques Fric : les pieds sur terre, la tête dans les étoiles

Pendant qu’une épidémie virale met à rude épreuve nos sociétés, contraignant le monde entier à vivre dans l’acceptation du doute, Jacques Fric observe. À 76 ans, l’ingénieur INSA est cosmologiste. Alors pour lui l’incertitude est une question d’habitude.

Portrait d’un homme qui avoue avoir eu deux vies : une première, remplie de pragmatisme scientifique et une seconde, faite d’énigmes et de mystères.

Rentrée 1962 : alors que la jeune école révolutionnaire s’apprête à diplômer sa toute première promotion, Jacques Fric foule pour la première fois la terre du campus de l’INSA Lyon. À une époque où robots et calculateurs deviennent à la mode chez les industriels, l’étudiant mise sur l’essor du secteur en rejoignant le département de génie électronique1. Puis, quand vient l’heure de la diplomation quatre années plus tard, il fait ses premiers pas dans les services techniques des sapeurs-pompiers de Paris et débute par seize mois de service militaire. Et il poursuit sa carrière d’ingénieur durant quarante ans, en travaillant à la conception et au développement de logiciels de systèmes de télécommunications. « Ce secteur s’était révélé encore plus dynamique que l’électronique. Je crois qu’en fait, rien n’est jamais définitif. Ce qui compte, c’est la capacité d’adaptation et mon parcours de vie me l’a prouvé », souligne Jacques.

Le temps est illusion Entre une carrière professionnelle et une vie de famille bien remplies, une constante persiste en filigrane chez Jacques : sa passion pour les astres. À sa retraite, après quelques années d’activités associatives, il saisit l’opportunité de suivre un master 2 à l’Institut d’astrophysique de Paris. « On peut se demander si on a bien toute sa tête lorsque le repos nous tend enfin les bras, de se replonger dans le tracas des études. Mais il y avait ce point d’intérêt que j’avais mis de côté pendant quarante ans. C’était le moment de réparer cela », explique-t-il. Dans une discipline nécessitant la présence d’ingénieurs pour la construction d’instruments astrophysiques sophistiqués, Jacques Fric trouve sa place et continue d’apprendre. Immergé au milieu d’une classe d’étudiants âgés de 22 ans, il commence sa deuxième vie. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles.

Entre une carrière professionnelle et une vie de famille bien remplies, une constante persiste en filigrane chez Jacques : sa passion pour les astres. À sa retraite, après quelques années d’activités associatives, il saisit l’opportunité de suivre un master 2 à l’Institut d’astrophysique de Paris. « On peut se demander si on a bien toute sa tête lorsque le repos nous tend enfin les bras, de se replonger dans le tracas des études. Mais il y avait ce point d’intérêt que j’avais mis de côté pendant quarante ans. C’était le moment de réparer cela », explique-t-il. Dans une discipline nécessitant la présence d’ingénieurs pour la construction d’instruments astrophysiques sophistiqués, Jacques Fric trouve sa place et continue d’apprendre. Immergé au milieu d’une classe d’étudiants âgés de 22 ans, il commence sa deuxième vie. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles.

Puis le master laisse place à la suite logique : la thèse qu’il soutient en 2013. « J’en ai profité pour faire des rencontres avec des scientifiques de très haut niveau, car un doctorant est en général bien reçu un peu partout, même s’il a 65 ans ! », plaisante-t-il.

Se consacrer aux mystères de l’existence. D’une façon presque incontournable, il étudie l’une des théories d’Albert Einstein : la relativité générale. Ses recherches l’amènent au constat que la principale difficulté à laquelle les concepteurs de la théorie se seraient heurtés est d’ordre conceptuel plus que mathématique. « C’est d’ailleurs ce qui rend la théorie difficile à comprendre et c’est sur ce constat que j’ai préféré l’approche historique et philosophique, tout en laissant le soin aux jeunes esprits de développer les aspects plus formels ».

Depuis la nuit des temps, l’être humain regarde le ciel et s’interroge : comment les galaxies sont-elles nées ? Sommes-nous seuls ? Quel est l’avenir de l’Univers ? Pour Jacques, concernant l’avenir de la planète Terre à une échelle de temps raisonnable, à part quelques météorites de grande taille qui pourraient causer quelques dégâts, il n’y a rien à craindre de l’Univers. « Nous sommes dans un endroit assez calme de notre galaxie, autour d ‘une étoile qui devrait briller paisiblement encore quelques milliards d’années et où le choc avec notre voisine la galaxie d’Andromède devrait se produire dans quelques milliards d’années, le temps de voir venir. Cependant, si l’on entend par le mot ‘avenir’ celui qui est le nôtre, dans cet univers où nous voyageons sur notre temps propre, c’est-à-dire, celui que nous vivons, alors oui, le danger est réel. Et il vient de l’intérieur. La vraie menace pour notre avenir proche est essentiellement entre nos mains, et elle concerne le climat de notre planète Terre. »

S’il y a bien un sujet sur lequel le vice-président de la commission cosmologie de la société astronomique de France préfère s’attarder, c’est l’émergence de l’existence humaine : comment l’homme est-il arrivé sur cette petite oasis bien fragile qu’est la Terre, au milieu de ce monde terriblement hostile ? « Sans nous, l’Univers serait pareil. Quelle humiliation ! Nous qui aurions tellement voulu être des enfants désirés. Il est vrai que l’étude de l’Univers ne montre pas le moindre signe de l’utilité de l’existence humaine dans sa constitution et sa diversité. Il faut avouer que lorsque l’on passe ses journées à étudier le cosmos, cela incite à une certaine modestie vis-à-vis de nous-même », prévient le cosmologiste.

S’inspirer de l’état d’être de l’Univers. Parmi les théories cosmologiques associées au « Big Bang » pour décrire l’origine de l’Univers, la plus répandue est celle incluant une inflation cosmique : à peine mystérieusement créé, l’Univers aurait connu une expansion accélérée phénoménale il y a plusieurs milliards d’années. Une belle théorie qui pourtant reste sans preuve. « Les propos de James Peebles, prix Nobel 2019 pour sa contribution à la cosmologie, ont conforté les idées que j’avais développées sur le Big Bang. À savoir : le récit que l’on présente aujourd’hui est celui d’un Univers qui aurait une histoire, alors qu’en fait, il est l’histoire. Il n’a ni passé, ni avenir. Simplement, il est. » Un état dont il serait peut-être bon de s’inspirer à l’heure du reconfinement : simplement être. Car comme une théorie sur la création de l’Univers, rien n’est peut-être jamais vraiment définitif.

1 Le département de génie électronique est l'ancêtre du département informatique né en 1969.

Recherche

Le tour de France à vélo électrique… hybride !

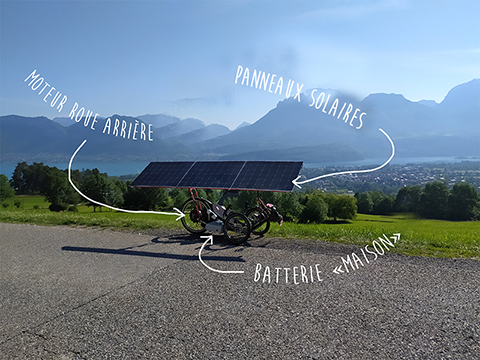

Diplômé du département de génie électrique de l’INSA Lyon, Edgar Tournon est un passionné de voyages et de technique. Dans le cadre de son doctorat au laboratoire Ampère1, il a conçu un vélo électrique hybride fonctionnant grâce à des super condensateurs. Et en guise d’expérimentation in situ finale : un Tour de France avec le peloton du Sun trip. Rencontre avec un jeune inventeur de 26 ans qui sillonne le pays depuis le 14 juillet.

Un vélo mystérieux, fruit de trois ans de recherches

Aujourd’hui en plein essor sur le marché des modes de transports « doux », le vélo électrique standard sur batterie n’est pourtant pas encore la solution miracle au déplacement zéro carbone. En raison des problématiques de recyclage et d’obsolescence rapide qu’elles soulèvent, les batteries au lithium, dont sont équipés la majorité des deux roues électriques sont le point négatif de ce type de vélo. « L’enjeu de mon projet de thèse, intitulée ‘conception d’un vélo à architecture hybride série et à base de super condensateurs2’, était de concevoir un vélo électrique sans batterie au lithium. Pour la remplacer, j’ai utilisé des super condensateurs. Ils permettent le stockage de l’énergie de façon électrostatique, contrairement à la batterie qui stocke l’énergie chimiquement. Constitué à partir d’aluminium et de carbone, les super condensateurs peuvent stocker beaucoup d’énergie, grâce à la structure du carbone qui offre plusieurs milliers de m² de surface. Ces super condensateurs sont aussi l’avantage d’avoir une grande durée de vie tout en étant recyclables », explique le jeune chercheur.

Pour contourner l’usage de la batterie chimique, Edgar s’est intéressé à un autre type de transmission d’énergie : l’architecture hybride série, c’est à dire que le moteur propulse les roues. Mais ici, aucun lien mécanique entre le pédalage et l’énergie : le vélo ne comporte pas de chaîne. « L’énergie fournie par le pédalage est directement stockée par les super condensateurs, ou directement injectée dans le moteur si le vélo est en situation d’effort, dans une montée par exemple. Pour apporter une seconde source d’énergie, j’y ai ajouté des panneaux solaires pour le tour de France. Ce qui nous a donné un véhicule de 45 kilos qui fonctionne uniquement à l’énergie humaine, mais qui permet de pédaler à un rythme soutenu en minimisant la fatigue », poursuit l’ingénieur INSA.

Éduquer le marché pour les futures mobilités

Dans le cadre de sa thèse, les recherches d’Edgar ont offert un bel éclairage sur l’architecture hybride série. Les travaux ont rapidement révélé la pertinence du développement de ce type de vélo pour l’ouverture à tous de la mobilité durable. « Nous nous sommes longuement penchés sur les problématiques liées à l’utilisateur : ressenti, parcours, cyclistes handicapés… Le confort de l’utilisateur a pris une place importante dans la conception du véhicule. L’architecture hybride série a beaucoup d’avantages sur certaines applications comme pour les vélos cargos qui transportent des charges lourdes par exemple, là où le vélo électrique standard n’est pas rentable à cause du manque de puissance de la batterie. C’est un type de vélo qui a ses chances sur le marché du véhicule doux, et d’ailleurs, j’ai cofondé la marque Ufeel, qui a pour objectif de commercialiser des vélos hybrides série. On commence à vendre un petit peu, mais tout le challenge réside dans la finalisation des produits et dans l’éducation des esprits des utilisateurs : ouvrir l’esprit des utilisateurs. Le solaire est un bon moyen de se balader sans trop d’effort, c’est vrai, mais il s’agit aussi d’aller plus loin dans son rapport à la mobilité, en abandonnant son SUV dans la vie quotidienne par exemple ! »

Programme de vacances : Tour de France à vélo

Enfant d’une famille de cyclistes, Edgar Tournon n’a pas choisi son sujet de thèse par hasard. Et pour finir de prouver la viabilité de son vélo innovant, il s’est lancé dans une course de vélos à énergie solaire. Depuis Lyon, le jeune chercheur expérimentera son vélo sur pas moins de 3 000 kilomètres. « Le Sun Trip est un véritable challenge technique qui consiste à voyager sur des vélos équipés de panneaux solaires : c’est une formidable source d’énergie électrique qui permet de franchir plusieurs kilomètres dans un effort modéré. Pour exemple, un mètre carré de panneaux solaires, c’est 250 watts et une personne qui pédale, c’est 100 watts produits : donc sur un vélo solaire électrique, vous avez l’équivalent de 2,5 personnes qui pédalent par m² de panneaux (en conditions nominales). Presque un peloton à vous tout seul ! À l’origine, le trajet était au départ de la France jusqu’à la Chine, soit environ 12 000 kilomètres, mais en raison de la crise sanitaire, le trajet a été modifié en Tour de France. J’ai déjà pédalé sur la distance France-Norvège lorsque j’étais étudiant à l’INSA Lyon, donc on peut dire que le vélo, c’est mon dada. Mais ce qui m’intéresse le plus dans le Sun Trip, c’est de promouvoir la mobilité pour tous : la doyenne de la dernière session avait 72 ans. Ce projet est une belle façon de fêter la fin de ma thèse en sillonnant la France avec le vélo que j’ai mis trois années à concevoir ! », conclut Edgar Tournon.

1CNRS UMR5005 (Université Lyon 1/INSA Lyon/ECL)

2Edgar Tournon a effectué sa thèse au laboratoire Ampère (Université Lyon 1, INSA Lyon, ECL) en partenariat avec l’ESTACA et l’entreprise S.T.E.E.

Informations complémentaires

Formation

Transition énergétique : l’INSA alimente l’esprit critique de ses étudiants

Épuisements des ressources, émissions de gaz à effets de serre, pollutions locales… La liste des impacts désastreux d’une production énergétique majoritairement fossile n’est plus un secret. Si l’utilisation de solutions renouvelables représente aujourd’hui seulement 11% de la production totale énergétique française, les scénarios prospectifs se multiplient. Les étudiants de 5e année du département de génie électrique (GE) ont rencontré à l’occasion d’une conférence, Marc Jedliczka, porte-parole de l’association NégaWatt, dont la démarche vise à repenser le modèle énergétique français.

Le scénario NégaWatt

« L’énergie n’est pas un but en soi. L’objectif, c’est la réponse aux besoins énergétiques. » C’est ainsi que Marc Jedliczka a introduit son sujet lors de la conférence récemment donnée aux étudiants de 5GE. La démarche NégaWatt se résume en trois concepts-clés : sobriété, efficacité énergétique et énergies renouvelables. « C’est une approche de bon sens. En réduisant la quantité d’énergie nécessaire à la source pour un même service, en priorisant les besoins en énergies essentiels, et en développant les sources d’énergies renouvelables, nous pourrons commencer à contenir l’emballement du climat. Si la démarche NégaWatt ne propose pas de rupture technologique, elle admet néanmoins que cette même technologie peut aider à réduire les besoins de consommation. Ça, c’est le travail des ingénieurs », interpelle le porte-parole de l’association.

Ouvrir les étudiants de génie électrique à des productions alternatives

En tant que spécialistes de l’électricité, ces élèves-ingénieurs sont indubitablement concernés par l’enjeu de la transition énergétique. Claude Richard, enseignant au département GE de l’INSA Lyon, explique comment les élèves-ingénieurs y sont formés. « Pour aller vers plus d’énergie renouvelable et une rationalisation de l'utilisation de l'énergie, il nous faut des ingénieurs capables de comprendre le système énergétique dans sa globalité. Puisque l'énergie électrique est un des principaux vecteurs d'énergie aujourd'hui, nous mettons un point d’honneur à accompagner la réflexion de nos étudiants, notamment à travers les ‘conférences industrielles de 5GE’ ou des projets de création d'entreprise tournés vers la transition énergétique avec les 3e année du département. La venue de Marc Jedliczka répond aussi à une demande forte de la part des étudiants qui, se sentant de plus en plus concernés par l'urgence climatique, souhaitent ouvrir leurs esprits à l’utilisation d’énergies intermittentes comme les énergies renouvelables. Cependant, ces systèmes nécessitent de disposer d’ingénieurs agiles et compétents aussi bien en électronique de puissance, électrotechnique, mécatronique, mais également sur la mise en œuvre des architectures électroniques de pilotage et de communication. Les enjeux des systèmes électriques, la distribution et la conversion de l’énergie et l’intelligence associée sont des expertises centrales dans la formation pluridisciplinaire de GE et qui seront également au centre des bouleversements énergétiques de demain. »

Entre vision et actions concrètes

Entre vision et actions concrètes

Noé Delargillière, diplômé INSA génie énergétique et environnement, a rejoint l’Institut NégaWatt depuis un an et demi en tant que chargé de mission. « L’Institut NégaWatt est le bras opérationnel de la vision développée par l’association éponyme. Aujourd’hui, le bâtiment est le secteur le plus consommateur en France. Mon travail consiste à co-construire des stratégies de rénovation de bâtiments avec les collectivités et les gestionnaires de parcs tertiaires. Nous travaillons ensemble à réduire les consommations énergétiques pour atteindre les objectifs fixés par la loi, et pour cela, il faut mobiliser des décideurs et des équipes, autour de changements importants. Je suis un ingénieur qui fait du conseil, une bonne partie de mon travail consiste à rendre des résultats compréhensibles et aider à dépasser les résistances au changement. Je pense que faire l’aller-retour entre une vision et des actions concrètes fait partie du rôle de l’ingénieur dans la transition énergétique. Je suis convaincu qu’il ne faut plus considérer la technique et l’ingénierie comme quelque chose de neutre, mais elles doivent être au service d’un engagement et d’une vision de long terme car nous avons des décisions à prendre dans les années à venir », conclut le jeune ingénieur.

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 5 - 21 avril 2022