Art & Culture

Exposition "L'eau dans la ville"

Une exposition proposée par l'Association IACES LC Lyon

Suite au concours photos lancé en novembre dernier, venez découvrir les 15 oeuvres insaliennes qui se sont le plus démarquées.

L'objectif était de mettre en valeur le génie civil et l'urbanisme autour du thème "l'eau dans la ville".

L'IACES est la première antenne française de l'association internationale IACES qui a pour but de rassembler les étudiants du Génie Civil à travers le monde.

Informations complémentaires

- https://www.facebook.com/IACESLYON

-

Hall d'entrée de la bibliothèque Marie Curie, INSA Lyon - Villeurbanne

Mots clés

Formation

Des micro-turbines pour protéger la biodiversité en montagne

Quelles sont les pistes pour la transition énergétique des régions de montagne ? Longtemps terres privilégiées pour la construction de grands barrages hydroélectriques en raison des dénivelés offerts par le relief, les territoires montagneux réclament aujourd’hui du répit pour la biodiversité. Et si la solution se trouvait dans le « small is beautiful » ?

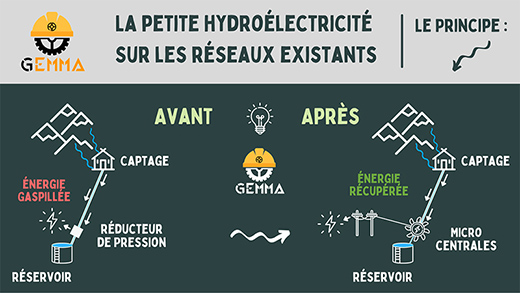

Romain Desfarges et Benjamin Bonnaz, étudiants en 3e année de génie civil et urbanisme se sont penchés sur le cas de la station de Flaine en Haute-Savoie, dans le cadre d’un contrat honoré par le biais de la junior entreprise de l’INSA Lyon, ETIC INSA Technologies. Avec leur projet « Gemma Micro-Hydro », qui a également séduit le jury du concours étudiant « InnoVivant 2021 », ils accompagnent les territoires dans le développement de microcentrales. Simple d’installation, la petite hydroélectricité repose sur un savant équilibre entre accès aux énergies renouvelables et protection de la biodiversité. Explications.

Les promesses des micro-turbines

Avec des pentes raides et des réserves d’eau sous toutes ses formes, les territoires de montagne représentent un potentiel hydraulique important. Seulement jusqu’alors, la conciliation entre activité hydroélectrique et protection de la biodiversité n’a pas toujours été respectée par les grands barrages. Parmi la grande diversité des installations : la petite hydroélectricité qui se distingue de sa grande sœur par sa taille, modeste. Installées au fil de l’eau, ces micro-turbines ne requièrent ni retenue d’eau, ni vidanges susceptibles de perturber l’hydrologie naturelle, la faune et la flore. « Nous parlons ici d’installations vraiment très petites, de la taille d’une table, annonce Romain Desfarges. C’est une solution capable de valoriser une énergie naturellement présente et fournir une électricité très peu carbonée car elle ne nécessite pas de construction en béton et fait très peu de bruit. De plus, elle présente un intérêt tout particulier en montagne car elle offre un approvisionnement en électricité de façon locale », ajoute-t-il.

Des projets qui tombent à l’eau, faute de rentabilité

Si la typologie des réseaux d’eaux, notamment dans les stations de ski, est pourtant favorable à la mise en place de ce type d'équipements, ces petits projets sont souvent mis de côté en raison d’un temps d’étude trop long et d’une faible rentabilité. Une équation qui ne colle pas toujours avec les budgets alloués à la transition énergétique des territoires, d’autant que les stations de moins de 4,5 mégawatts sont exploitées sous le régime privé. « Il s’agit de trouver le bon emplacement, le bon circuit, d’étudier les caractéristiques de chaque canalisation, l’hydrologie de la zone… C’est un travail qui prend du temps et qui peut amener à mobiliser beaucoup d’expertises techniques différentes », explique Benjamin Bonnaz. L’étudiant de 3e année parle en connaissance de cause puisqu’il a tout récemment mené une étude sur le territoire flanois, dont il est originaire. « Après plusieurs semaines d’étude sur la station de Flaine, nous avons identifié trois lieux potentiels, dont un se situant sur un captage à 150 mètres de dénivelé au-dessus de la station. L’eau arrive à cet endroit avec une force considérable et l’énergie est à ce jour brisée avec des réducteurs de pression. Installer une microcentrale de 30 kilowatts à cet endroit permettrait de récupérer de quoi alimenter une cinquantaine de foyers en simultané. Nous avons transmis notre rapport à la station de Flaine, qui en était la commanditaire dans le cadre d’un contrat réalisé auprès de la junior entreprise de notre école. Ils ont désormais les cartes entre les mains pour faire leur choix ».

Un outil d’aide à la décision

Avec « Gemma », l’objectif de Benjamin et Romain est double : trouver le maximum de potentiels hydroélectriques inexploités et proposer un accompagnement clé en main pour l’installation de microcentrales. Le projet entrepreneurial des deux étudiants a déjà convaincu Dimitri Lafond, responsable du réseau d’eau de Flaine, exploité par Véolia. « Bien que modeste à l’échelle de la consommation électrique de toute la station, ces installations représentent un bon moyen de produire une énergie verte. L’étude réalisée par les étudiants de l’INSA Lyon nous a permis d’appréhender la faisabilité technique et financière d’une telle opération. Elle a également mis en avant l'ensemble des démarches administratives nécessaires à la mise en place et orienté le maître d'ouvrage vers des entreprises en mesure de l'accompagner dans la réalisation d'un tel projet. Ce type d'étude constitue un véritable outil d'aide à la décision », explique le professionnel en gestion et maîtrise de l’eau.

Une aventure entrepreneuriale

Il y a quelques mois, Romain et Benjamin participent au concours étudiant « InnoVivant ». Le défi : concilier construction et protection de la biodiversité. Ils remportent le 2e prix et toute l’attention de l’entreprise organisatrice qui souhaite poursuivre l'aventure avec eux. « Ce challenge a été déterminant pour nous et nous avons décidé de nous investir plus profondément dans ce projet. Si notre façon de travailler intéresse une grande entreprise, c’est qu’il y a quelque chose à creuser ! Et puis, depuis que l’on se connaît, on s’est toujours dit qu’on serait patrons de notre entreprise, ensemble », rit Romain.

Pendant les deux ans et demi d’études restant aux deux amis ingénieurs, ils comptent développer leurs connaissances en génie civil et en hydrologie, avec pour objectif, la proposition d'un service professionnel complet, de l’étude à la faisabilité. Pour leur dernière année à l’INSA Lyon, ils évoquent la Filière Étudiant Entreprendre, qui pourrait leur permettre de consolider leur offre et lancer leur entreprise à la sortie de leur diplôme. En attendant, l’équipe de « Gemma Micro-Hydro » espère pouvoir travailler rapidement avec d’autres stations et territoires de montagne.

À propos, que signifie « Gemma » ? « C’est de l’argot autrichien dans le monde du ski alpin, un tic de langage que j’avais et qui est devenu une blague entre nous. Ça signifie ‘allons-y’. Peut-être était-ce un signe prémédité de notre collaboration ! », conclut Benjamin Bonnaz.

Formation

La difficile équation du matériau de construction durable

Pour construire durablement, faut-il privilégier la pierre, la paille ou la brique comme les trois petits cochons ? Là où « produit de construction écologique » ne rime pas toujours avec « durabilité économique », la transition des matériaux du génie civil se heurte à plusieurs défis. Pour Élodie Prud'homme, enseignante-chercheure au département génie civil et urbanisme et responsable du module « matériaux innovants pour la construction durable » à l’INSA Lyon, il faut commencer par faire connaître et reconnaître les procédés de construction plus durables par les (futurs) professionnels du secteur.

Construction et le développement durable : laisse béton !

Au procès écologique du bâtiment, l’industrie cimentière est habituée à être sur le banc des accusés. En effet, elle représenterait près de 2,9 % des émissions carbone en France. Si le tout-béton a connu son apogée dans les années d’après-guerre, le procédé lourd et énergivore imposé par la fabrication du ciment est désormais pointé du doigt face à la conjoncture environnementale. « De la fabrication du ciment, nécessitant l’extraction de calcaire et d’argile et une transformation gourmande en énergie fossile, en passant par l'utilisation de granulats qui sont des ressources non-renouvelables à l'échelle humaine, le béton est certainement le plus mauvais élève des matériaux. C'est un exemple très parlant pour illustrer l'impact des matériaux dans le cycle de vie des bâtiments. Dans une construction classique, les parties bétonnées entraînent environ 40 % des émissions de CO2 au niveau de l'étape de construction. L’impact carbone est déjà très élevé dès les premières fondations de la construction », explique Élodie Prud'homme.

Parmi les matériaux nouveaux ou redécouverts par les procédés d’écoconstruction : des matières naturelles. Mais si la réponse durable ne doit pas se cantonner à l’utilisation de quelques matériaux biosourcés comme le bois ou la terre, il faut garder à l’esprit que chaque ressource, une fois extraite de son milieu naturel engendre un impact. « La réponse n’est pas automatique. Une réflexion globale est nécessaire », ajoute l’enseignante.

Explorer de nouveaux matériaux : oui, mais pas seulement.

Explorer de nouveaux matériaux : oui, mais pas seulement.

Le premier petit cochon construisit sa maison avec de la paille trouvée dans un champ. Le deuxième trouva du bois dans la forêt et le troisième prit plus de temps pour construire sa maison, car elle était en briques. Ce sur quoi la comptine ne s’attarde pas, c’est la façon dont les trois personnages ont choisi leur matière. Qu’ont-ils préféré ? Des ressources visiblement à portée de main, mais qui n’ont pas toutes résistées au souffle du loup. Voilà peut-être l’un des principaux défis auquel fait face l’écoconstruction du 21e siècle : concilier impact carbone et performance. « Prenons l’exemple de la laine de chanvre dont la production a un faible impact en émission de GES par rapport un isolant de type polystyrène. Si à épaisseur égale, ses performances isolantes ne sont pas aussi satisfaisantes que le polystyrène, est-ce toujours un choix écologique ? En effet, une performance moindre pourra entrainer des consommations énergétiques plus importantes, qui ne seront pas forcément compensées par l'utilisation de l'écomatériau. Il est donc fondamental d'avoir une vision globale de l'impact environnemental du bâtiment pour faire des choix. L’impact écologique d’un bâtiment ne s’arrête pas à la construction, mais se poursuit pendant toute sa durée de vie, à travers son utilisation, et jusqu’à sa fin de vie, sa démolition et la gestion des déchets », souligne l’enseignante.

Ouvrir les perspectives des futurs ingénieurs

Ouvrir les perspectives des futurs ingénieurs

Au sein du département génie civil et urbanisme de l’INSA Lyon, Élodie Prud'homme initie ses élèves de 4e année à d’autres regards sur les matériaux de construction à travers un module, intitulé « matériaux innovants pour la construction durable ». Selon elle, la fonction d’ingénieur a un rôle décisif, capable d’accélérer la transition du secteur. « En amont ou sur le chantier, l’ingénieur est souvent amené à faire des choix, bien qu’il doive faire face aux habitudes du secteur qui se résument souvent à trouver l’équilibre entre performance énergétique, coût financier bas, et temps de livraison rapide. Ce qui freine le développement des éco-matériaux aujourd’hui, c’est une certaine méconnaissance de ces solutions alternatives et le manque de cadre règlementaire pour certains matériaux, tels que la terre crue, qui peut encore faire peur, tant aux maîtres d’œuvre, qu’aux investisseurs et assureurs ! ». À travers un programme de découverte, les élèves-ingénieurs suivant le module optionnel déconstruisent leurs préjugés sur les méthodes alternatives. « Les étudiants doivent développer un matériau à base de terre et/ou de fibres végétales répondant à certaines caractéristiques comme être porteur ou isolant. L’expérimentation est indispensable pour découvrir que les ressources biosourcées ont des propriétés inexplorées. Je suis persuadée que c’est en essaimant les petites graines auprès des futures générations d’ingénieurs que le secteur peut évoluer, d’ailleurs, de plus en plus de bureaux d’études émergent sur ces questions de matériaux durables. Cela est très encourageant pour l’évolution d’un génie civil plus durable », conclut Élodie.

Copyright © amàco

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 1 / Épisode 2 - 29 avril 2021

Recherche

Fête des Lumières : Lyon, indétrônable en matière d’éclairage urbain

Décembre, mois des Lumières à Lyon. L’occasion pour la Ville de flamber sur le plan international pour de bonnes raisons : son expertise en éclairage urbain fait l’unanimité et c’est loin d’être terminé. Entretien avec un spécialiste du sujet : Jean-Michel Deleuil, Professeur à l’INSA Lyon et chercheur au laboratoire TRIANGLE (UMR 5206).

Lyon, LA ville des Lumières, vraiment ?

« Absolument. Réellement depuis 1989, lorsque Michel Noir devient maire de Lyon. À l’époque, la ville est sinistre, pas sortie de sa tradition industrielle, et pas rayonnante à l’échelle européenne. Michel Noir souhaite la rendre plus attractive et l’ouvrir à l’international, et cela passe par une refonte complète de la physionomie de Lyon et de son marketing. Il met en place le plan vert, pour valoriser les espaces publics, refaire les façades d’immeuble, changer les couleurs de la ville ; et le plan bleu, pour reconquérir les fleuves, aménager les berges et réduire la place de la voiture. En complément, il lance le Plan Lumière, un outil de planification de l’éclairage jamais vu auparavant. Dans les années 1980, les commerçants du centre-ville, constitués par rue en associations, s’étaient dotés de matériels d’éclairage disparates, à leurs frais. La Ville avait laissé faire, elle ne payait que la consommation électrique, mais le résultat était un paysage nocturne pas du tout coordonné. Il fallait mettre de l’ordre dans l’image de la Presqu’île. Lyon devient alors précurseur en planification de l’éclairage urbain, et trente ans plus tard, elle prépare son troisième plan lumière quand la majorité des villes du monde n’en sont qu’au premier. »

Comment ce plan lumière a-t-il évolué en trente ans ?

« Le plan lumière de 1989 met les pleins feux sur les édifices emblématiques de la ville : les ponts, la cathédrale Saint-Jean, le palais de justice… C’est la carte postale. Lyon avait amélioré son visage diurne, il fallait le confirmer la nuit, et les coûts très bas de l’électricité à l’époque ont permis cet éclairage en grande pompe. En 2003, Lyon fait l’objet d’un deuxième plan lumière, c’est alors Gérard Collomb qui dirige la Ville. Le regard de la population va compter, devenue sensible à la dimension développement durable. On est attentif à la baisse de la consommation électrique, à l’intensité des lumières. Le second plan lumière s’ouvre à un patrimoine du quotidien et sort de l’hyper-centre. On va éclairer la petite église de Montplaisir ou le cinéma de La Duchère. Toujours en s’appuyant sur une géographie commerciale.

La dimension artistique compte aussi, on expérimente de nouvelles couleurs, de nouvelles ambiances, permises par l’arrivée des LED, et on travaille sur les temporalités de la ville. On n’éclaire pas le jeudi comme on éclaire le samedi soir. La dialectique est forte entre les choix d’éclairage et les pratiques des habitants. Ce plan lumière n’est pas figé, il est conduit sur le mode de l’expérimentation, il évolue, il fait l’objet de recherches. En 2019, il arrive à échéance. Les objectifs de 2003 sont atteints, mais il faut penser la nuit et la lumière autrement. Du coup, la Ville se pose la question d’un troisième plan lumière, qui sera peut-être un plan de nuit, pour réduire la pollution lumineuse et permettre aux urbains de revoir les étoiles. »

À l’heure de l’urgence climatique, comment ce contexte est-il pris en compte ?

« Le passage du premier au second plan lumière a permis une baisse de 40 % de consommation d’énergie, dans le respect des engagements du protocole de Kyoto*.

Le plan 3 va se conduire dans le souci de limiter très fortement les lumières qui partent vers le ciel. En lien avec la question de la trame noire : proposer de très faibles niveaux lumineux pour protéger la biodiversité nocturne des espaces verts et des fleuves. Mais dans le même temps, il faut assurer la sécurité des personnes et des déplacements. Il n’est pas question d’obscurité, mais on peut envisager des baisses importantes des niveaux d’éclairement. »

Le 8 décembre, Lyon fêtera les Lumières. Une fête symbolique ?

« Au-delà du spectacle et d’une origine historique controversée, c’est pour la Ville de Lyon la démonstration de son savoir-faire et l’occasion d’une communication très forte à l’international. Depuis 2002, Lyon est membre exécutif du réseau LUCI, (Lighting Urban Community International), qui permet l’échange de bonnes pratiques en matière d'éclairage urbain dans les villes. 80 villes en font partie et la prochaine réunion a lieu pendant la fête des Lumières. »

Jean-Michel Deleuil a connu les bancs de l’INSA Lyon en tant qu’étudiant pendant… Trois mois ! C’est ensuite vers l’IUT Génie Civil qu’il s’oriente avant d’intégrer une Licence en études urbaines à l’Université Lumière Lyon 2. Il poursuit ses études en maîtrise avec un mémoire sur la nuit.

Jean-Michel Deleuil a connu les bancs de l’INSA Lyon en tant qu’étudiant pendant… Trois mois ! C’est ensuite vers l’IUT Génie Civil qu’il s’oriente avant d’intégrer une Licence en études urbaines à l’Université Lumière Lyon 2. Il poursuit ses études en maîtrise avec un mémoire sur la nuit.« En tant qu’usager, j’étais expert d’un domaine, la vie nocturne, sur lequel mes enseignants n’étaient pas du tout calés ! J'ai poursuivi avec un DEA sur le sujet et mon travail de thèse sur Lyon, la nuit, a été financé. L’éclairage, les loisirs et les représentations nocturnes de la ville, … Je m’intéressais à un sujet complètement impensé par les urbanistes de l’époque » explique l’expert.

Après post-doctorat sur Genève la nuit, il revient à l’INSA mais cette fois-ci en tant qu’enseignant-chercheur recruté par Monique Zimmermann et Henri Botta au département Génie Civil et Urbanisme (GCU). Aujourd’hui responsable du pôle Études Urbaines et Ateliers, il travaille avec ses étudiants sur les problématiques contemporaines de l’éclairage urbain, comme la mise en place de trames noires ou les phénomènes de cacolumie.

« Ce terme désigne un paysage urbain en cacophonie lumineuse, du fait de conflits entre éclairages publics et privés. Avec deux étudiantes de 5e année au département GCU, on a travaillé sur le sujet à la demande de la Ville et nous publierons bientôt nos résultats, pour coordonner et amener du sens aux lumières de la ville » conclut Jean-Michel Deleuil.

* Ce traité international adpoté en 1997 et entré en vigueur en 2005 engagent les pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à l’activité humaine.

Copyright photo : Louise Deleuil

Formation

INSA Lyon et ENSA Lyon sur le même campus

Nouvelle étape dans l’association entre l’INSA Lyon et l’ENSA Lyon. En effet, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon se rapproche physiquement de l’école d’ingénieurs en intégrant une partie de ses locaux. Un rapprochement significatif entre les deux établissements qui collaborent depuis près de trente ans en défendant le double cursus en ingénierie et architecture et un premier acte qui concrétise le continuum universitaire entre les campus de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne.

Un peu d’histoire

Proches depuis le début des années 90, l’INSA Lyon et l’ENSA Lyon avaient franchi une étape de plus il y a quatre ans en préparant leur association, forte d’un vote unanime de leurs conseils d’administration respectifs. Un décret interministériel, entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation dont dépend l’INSA et le Ministère de la Culture, dont dépend l’ENSAL, avait officialisé cette convention d’association le 17 janvier 2017. Les deux établissements de la Métropole de Lyon s’inscrivaient alors dans la logique du continuum universitaire initié par les villes de Villeurbanne et Vaulx-en-Velin et dans le cadre de la mise en réseau des campus de l’Université de Lyon.

Un double cursus à forte valeur ajoutée

Au-delà de l’aspect institutionnel, c’est l’alliance de deux écoles d’excellence qui est mise en avant. « L’ingénierie comme l’architecture sont des disciplines qui ont la particularité d’être complémentaires et tournées vers l’innovation. Ces deux formations phares de la France mettent en œuvre ensemble un double diplôme à forte valeur ajoutée », souligne Nathalie Mezureux, directrice de l’ENSA Lyon.

« Ce diplôme correspond à une demande forte des professionnels, particuliers comme entreprises. Cette proximité de nos deux écoles s’inscrit dans une époque où il est essentiel de donner du sens à nos métiers, à la beauté de la ville et à sa place dans un contexte impacté par les enjeux climatiques », ajoute Marie-Christine Baietto, administratrice provisoire de l’INSA Lyon.

Un bâtiment rénové pour enseigner les transitions éco-constructives…

400 m2 de locaux sont donc désormais dédiés à recevoir le domaine d’études du master « Architecture et transitions éco-constructives-ATEC ». Un enseignement d’atelier de projet qui aborde les transitions écologiques, numériques, techniques. Une soixantaine d’étudiants pourront travailler par groupe ou individuellement. Grands espaces modulables, petites salles de cours, isolation phonique, éclairage LED, percées lumineuses dans le couloir caractérisent ce nouvel ensemble au traitement architectural soigné.

Le personnel de l'ENSAL a organisé son séminaire de rentrée à l’INSA Lyon et a pu découvrir les locaux rénovés qui lui sont dédiés dans le bâtiment nouvellement renommé Charlotte Perriand.

… Et baptisé en cohérence

Cet espace totalement rénové a été libéré dans le bâtiment Coulomb, fraîchement renommé Charlotte Perriand, en hommage à l’architecte française pionnière de la modernité et personnalité phare du monde du design au 20e siècle.

« C’est une magnifique surprise que l’INSA nous a réservé de donner ce nom au bâtiment que nous allons en partie occuper. J’ai connu Charlotte Perriand, et comme tout architecte, j’ai un respect immense pour son œuvre et son positionnement dans l’histoire de notre art », souligne Nathalie Mezureux.

Ce renommage s’inscrit dans une opération d’envergure sur le campus lancée par Éric Maurincomme, le précédent directeur de l’INSA Lyon. Dans un souci de parité, une concertation avait été menée au début de l’année 2019 auprès de tous les personnels pour voter pour des noms de femmes qui ont contribué à des avancées scientifiques, humanistes ou technologiques majeures avec des parcours exceptionnels.

Photo de gauche :

De gauche à droite : Marie-Christine Baietto, administratrice provisoire de l’INSA Lyon de septembre à fin octobre 2019 ; Nathalie Mezureux, directrice de l’ENSAL et Sylvie Barraud, directrice du département Génie Civil et Urbanisme de l’INSA Lyon.

Recherche

Simulateur et tremblements

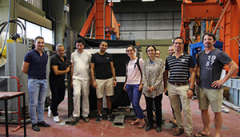

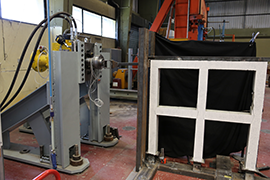

Ça n’est pas la terre qui a tremblé à l’INSA Lyon mais la plateforme Eiffel du laboratoire GEOMAS et du département Génie Civil et Urbanisme (GCU). L’équipe1, composée de treize enseignants-chercheurs, ingénieurs, professeur, technicien et doctorante, a réalisé son premier essai pseudo-dynamique. L’objectif ? Évaluer la vulnérabilité d’une structure en béton armé lorsqu’elle est soumise à des ondes sismiques. Explications sur la maîtrise d’une technique qui offre de belles perspectives pour le laboratoire.

Forces et structures

Lorsqu’un bâtiment subit un tremblement de terre, ses fondations sont soumises à des forces d’ondes capables de mettre à mal la stabilité et la résistance du bâtiment en quelques minutes. « Le génie parasismique se compose en trois grands domaines d’études. D’abord, il faut prévoir l’action sismique, c’est le travail du sismologue, puis étudier la réaction des bâtiments aux ondes sismiques en interaction avec le sol et leur environnement, et enfin évaluer leur fragilité en vue de les adapter aux zones d’implantation. L’objectif de notre travail de recherche est de prédire le comportement d’une structure face à cet aléa sismique », explique Stéphane Grange, enseignant-chercheur au département GCU et au laboratoire GEOMAS.

Béton et fissures

Dans le cadre de ses travaux de thèse, Chaimaa Jaafari (école doctorale MEGA) s’est concentrée sur le béton, qui compose la majorité des infrastructures existantes. « Le béton connaît un phénomène particulier lors de sa prise que l’on appelle ‘jeune-âge’. Il correspond à la phase de réaction chimique du ciment avec l’eau et à l’évaporation de cette dernière, où le matériau se solidifie et créé naturellement des fissures. Nous avons tenté de mesurer les effets de ce phénomène sur le comportement d’une structure en béton armé en cas de séisme. Pour cela, nous avons testé deux portiques : l’un en conditions endogènes, c’est-à-dire, entouré de cellophane pour limiter les échanges d’eau avec l’extérieur et donc l’apparition de fissures ; l’autre en conditions non-endogènes, en laissant l’eau s’évaporer naturellement à l’air libre ».

Calculs et tremblements

Pour simuler les ondes sismiques, Chaimaa, et l’équipe M2S2 n’ont pas attendu le prochain tremblement de terre, mais ont fait vibrer la plateforme Eiffel du département GCU. « Pour imiter le séisme, nous avons décidé d’expérimenter la méthode pseudo-dynamique qui consiste, à l’aide d’un mur de réaction et d’un couplage avec un algorithme numérique, à soumettre les structures à des sollicitations sismiques réelles, et ainsi perfectionner les modèles numériques que nous avions établi au préalable », explique la doctorante. Grande première à l’INSA Lyon, cette technique offre une meilleure observation des impacts sismiques : « l’essai se déroule en temps dilaté. Contrairement à une table vibrante, notre installation nous permet de maîtriser tous les moyens de mesure. Le séisme est une accélération du mouvement du sol en fonction du temps. Ici, nous avons pu décomposer les mouvements de dix secondes de séisme sur deux heures d’expérience. Nous en avons conclu que les dommages antérieurs, comme l’effet du jeune-âge sur le béton, pouvaient avoir des conséquences non négligeables en zone de sismicité modérée, comme c’est le cas de l’activité sismique en France métropolitaine. D’autres structures pourraient être évaluées avec d’autres actions sismiques grâce à la maîtrise de cette technique. Notre objectif futur est de tester des structures encore plus grandes, et d’acquérir un mur de réaction encore plus haut ! », conclut Stéphane Grange.

Le projet EarlyQuake a été financé par un Bonus Qualité Recherche (BQR) de l’établissement.

1 Chaimaa Jaafari, doctorante ; Stéphane Grange, enseignant-chercheur (GEOMAS) ; David Bertrand, enseignant-chercheur (GEOMAS) ; Romain Trunfio, ingénieur ; Emeric Bruyère, technicien ; Tina Guillot, ingénieure ; Nouredinne Chateur, ingénieur ; Éric Augeard, Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche ; Jean-François Georgin, enseignant-chercheur (GEOMAS) ; Fabien Delhomme, enseignant-chercheur (GEOMAS) ; Philippe Chaudet, ingénieur ; Nicolas Tardif, enseignant-chercheur (LaMCos) ; Élodie Prud’homme, enseignant-chercheure (MATEIS)

2 M2S : équipe de recherche en Mécanique des Matériaux et des Structures

Formation

L’INSA à la sauce brésilienne

En 1988, Severino Rodrigues, jeune brésilien, débarque fraîchement à l’INSA Lyon pour son doctorat. Accompagné de sa femme et de ses trois enfants, il vit dans l’une des résidences du campus. Parmi ses chérubins, il y a Marcele Trigueiro, alors âgée d’une douzaine d’années. Elle apprend le français dans un collège lyonnais, et nourrira le rêve de travailler à l’INSA.

Nécessité ou contingence ?

Le père de Marcele effectue un doctorat au département Génie Énergétique et Environnement. Quatre ans plus tard, la famille rentre à João Pessoa, leur ville d’origine. Le temps passe, les enfants grandissent. Et Marcele n’oublie jamais ses premières années insaliennes.

« Après mon diplôme d’architecte brésilien, je m’intéresse aux formations en urbanisme à l’INSA. En 2001, j’y fais un premier stage pendant lequel je me prépare pour un DEA1. Je dis à mon amoureux, ‘je pars en France, je reviens dans trois mois’. Le Brésil est mon pays. J’aime la joie et la créativité qui se dégage de ses habitants. Mais, gamine, Lyon m’a piquée », raconte Marcele.

« Quelques mois plus tard, elle m’appelle et elle me dit ‘finalement, je reste quatre ans. J’ai obtenu une bourse pour faire un doctorat ‘ », intervient Joacio, son époux, en riant.

À cette époque, Joacio est ingénieur, vit au Brésil et ne parle pas un mot de français. « Je vends ma voiture et, depuis João Pessoa, je m’envole pour l’Europe. J’en profite pour m’inscrire dans un DEA recherche à l’INSA, en Sciences et techniques du déchet. Et par la force des choses, moi aussi je tombe amoureux de la France. »

Coïncidence ou alignement des astres, Marcele et Joacio se sont vus attribuer un appartement dans la même résidence qu’en 1988. Depuis ce premier séjour, le couple n’a cessé de voyager entre l’Université Fédérale de Paraíba (UFPB), où ils sont tous deux maîtres de conférences, et l’INSA.

S’engager pour des relations franco-brésiliennes

Diplômés docteurs INSA, le couple rentre à João Pessoa où Joacio prend en main la coordination du réseau d’échanges étudiants, à l’UFPB. « J’ai repris contact avec mes anciens collègues de l‘INSA pour amener les étudiants à Lyon. Dans le cadre de BRAFITEC2, nous œuvrons à tisser des liens forts entre l’INSA Lyon et le Brésil. Et je pense que nos collègues ont finalement confiance pour développer des relations grâce à notre engagement et notre attachement à leur école », explique Joacio. Quelques années après, Marcele reprend cette mission de coordination. « À l’époque de mon père, c’était une relation à sens unique. Le Brésil envoyait les étudiants se qualifier à l’étranger car il n’existait pas d’équivalence à ce niveau de formation. Aujourd’hui, il existe beaucoup de sujets communs de recherche entre les deux pays. La relation est horizontale et les liens de confiance que nous avons construits nous sont chers. Nous avons toujours voulu développer les rapprochements entre les deux cultures, en créant une association française notamment. D’ailleurs, on se sent un peu franco-brésiliens aujourd’hui ! », ajoute Marcele.

De génération en génération

Trente années ont passé depuis le début de l’histoire de Marcele et l’INSA. Et l’attachement demeure le même. « Je crois sincèrement aux énergies qui s’attirent. Parfois, les opportunités font naître des destinées inattendues. Aujourd’hui, je suis plutôt fière de m’apercevoir que le cycle se renouvelle : comme mes parents, j’ai présenté l’INSA à mes enfants. On veut leur transmettre la double culture que l’on a développée et une ouverture sur les mondes dans lesquels nous baignons, Joacio et moi. D’ailleurs, je crois bien que l’aîné de 9 ans a déjà une petite tendance pour l’ingénierie mécanique ! »

Si Marcele est, des trois enfants de Severino, la plus mordue de l’INSA, il semblerait que l’école d’ingénieurs française ait aussi laissé des marques dans l’esprit des frère et sœur. « Croyez-le ou non, ma sœur s’est mariée avec un docteur INSA et mon frère, après une formation au département Génie Civil et Urbanisme de l’INSA, s’est installé dans le sud de la France pour cultiver des vignes bio. Son vin vient tout juste d’être médaillé d’or au concours IGP », conclut Marcele.

1Diplôme d’Études Approfondies, aujourd’hui équivalent à une 2e année de Master

2Réseau international des établissements universitaires partenaires brésiliens

Sciences & Société

EMI International Conference

The Engineering Mechanics Institute International Conference

The topics of the conference are related to Civil and Mechanical Engineering with an interest on cross- and/or multi-disciplinary fields such as Material and Environmental Sciences, Urban Planning, IT and Big Data analysis, Social impact of Natural Hazards etc.

EMI International Conference is organized under the auspices of Engineering Mechanics Institute (EMI), which is a Department of the American Society of Civil Engineers (ASCE).

Informations complémentaires

- https://emilyon2019.sciencesconf.org/

-

INSA Lyon - Campus LyonTech-La Doua - Villeurbanne

Mots clés

Formation

À la découverte du Canada par Martin Aury

Élève-ingénieur en 5e année au département Génie Civil et Urbanisme (GCU) de l’INSA Lyon, Martin Aury a choisi l’Université de Sherbrooke au Québec pour suivre un double diplôme dans sa spécialité. Arrivé au Canada avant l’été, il raconte son expérience riche de différences. Récit.

Présent à l’INSA depuis maintenant 4 ans, depuis le Premier Cycle-FIMI (Formation Intiale aux Métiers de l'Ingénieur), il était temps pour moi d’aller découvrir d’autres horizons pédagogiques et culturels. Je profite actuellement de l’offre de Double Diplôme que propose le département GCU pour entamer ma 5e année à l’Université de Sherbrooke au Québec (Canada). Cette ville, située à 2h à l’est de Montréal, est essentiellement basée sur son université. Ce sont entre 20 000 et 40 000 étudiants, qui chaque année, arpentent les bancs de l’université.

Cela fait maintenant 2 mois que je suis installé à Sherbrooke. Mais pourquoi être arrivé si tôt alors que la rentrée scolaire universitaire n’a lieu que la dernière semaine d’août ? En mars dernier, un enseignant chercheur sur place avec qui j'étais en contact me proposait un stage rémunéré de 2 mois ainsi que le remboursement de mon billet d’avion pour me rendre à Sherbrooke. Il est clair qu’une offre comme celle-ci est difficilement refusable, même si je n’ai malheureusement pas pu faire compter ce stage dans mon cursus INSA. Mais me voilà donc fin juin dans l’avion, direction Montréal, puis dans le bus, direction Sherbrooke.

Deux mois en labo, et des voyages

Deux mois en labo, et des voyages

J’ai été auxiliaire de recherche en laboratoire de géotechnique pendant deux mois, mais ce n’est pas pour autant qu’il m’a été impossible de profiter de ces premières semaines pour voyager à travers le Canada. Ici, le covoiturage est largement démocratisé et bien utile pour les étudiants d’échanges n’ayant pas de véhicule. Des horaires de travail assez souples et un tuteur compréhensif m’ont permis de prendre plusieurs jours de vacances afin que je puisse découvrir ce beau pays. Toronto, Ottawa, les chutes du Niagara, Montréal et le parc du mont Orford sont autant d’endroits qu’il faut visiter au moins une fois, avec certes une petite préférence pour Toronto de mon côté. La démesure de cette ville contraste énormément avec les grands espaces qui la jalonnent. Ici, les trajets ne se comptent pas en kilomètres, mais bien en heures de route.

Une rentrée à l’université, des rencontres et des découvertes

Le Canada est une destination de plus en plus prisée par les étudiants. C’est donc avec beaucoup de surprise et de joie que j’apprends que certaines connaissances insaliennes sont également venues faire leur rentrée au Québec. Il n’est alors pas difficile de se faire aider par des personnes que l’on connaît plus ou moins en termes de logement ou bien même en compagnon de voyage. Cela rend tout de suite le voyage plus agréable.

Le sport est également très présent sur le campus. Les infrastructures sportives n’ont rien de comparable avec nombre d’écoles et universités françaises. Une salle de musculation mieux équipée que certaines enseignes en France, 3 bassins de natation, un anneau de course intérieur, plusieurs terrains synthétiques d’entraînement et même un stade avec tribunes (environ 10 000 spectateurs possibles, je pense). La notoriété des universités nord-américaines semble se jouer sur les résultats sportifs de leurs athlètes. Énormément de moyens sont mis à la disposition des étudiants pour performer, mais la charge de travail est par conséquent assez importante.

J’ai pour ma part intégré l’équipe de rugby des Vert&Or de l’Université de Sherbrooke en pensant que le rythme serait comme celui de l’Association Sportive de l’INSA à raison d’un entraînement et un match par semaine. Il n’en est rien. Le rythme à tenir est de quatre entraînements par semaine, des séances "vidéo" et les matchs les week-ends où les déplacements peuvent s’avérer longs. Ainsi, si l'on souhaite venir en université canadienne sans mettre le sport de côté, on ne peut qu'être satisfait. On ne peut pas non plus négliger le vecteur social que représente cette activité et qui m'a permis de rencontrer énormément de personnes, québécoises ou non.

Une pédagogie différente …

Les voyages et l’activité sportive sont inhérents à la découverte d’un nouveau pays. Mais qu’en est-il de la pédagogie de l’université ? Le point fort de ce double diplôme est la durée de la formation, flexible et adaptable. En effet, finir ce double diplôme en 12 mois avec beaucoup de motivation est faisable. Il paraît évident que la charge de travail est plus conséquente, mais de nombreux étudiants font ce choix et réussissent. Dans mon cas, j’ai décidé de le réaliser en 16 mois, jusqu’en décembre 2019. L'intérêt de choisir l’ensemble de ses cours est de pouvoir moduler son emploi du temps comme on le souhaite. Ainsi, même si je planifie d’avoir un second semestre plus chargé que les autres, cela me permettra de libérer le dernier (septembre à décembre 2019) pour profiter pleinement du pays dans le but de voyager et profiter de la culture canadienne.

… et un secteur d’ingénierie en pleine expansion

L’offre d’emploi dans le monde du génie civil et du bâtiment est, au Canada, une mine d’or. En effet, les constructions fleurissent à tous les coins de rue (surtout à Montréal). Les réhabilitations de bâtiments, les rénovations de routes, sont très fréquentes. Si le climat contribue à la détérioration accélérée des structures, les enjeux environnementaux de demain sont pris très au sérieux.

La demande en ingénieurs est donc très grande dans le pays et l’université de Sherbrooke l’a bien compris. Elle est reconnue au Canada pour axer ses études et son plan de formation pédagogique sur ces enjeux environnementaux : enjeux auxquels l’INSA souhaite sensibiliser chacun des étudiants qui intègrent l’école.

Entreprises

Renaud Sornin

Heureux, engagé, professionnel, et authentique.

Heureux, engagé, professionnel et authentique.

Authenticité. C’est le cheval de bataille de Renaud Sornin, co-fondateur d’Attestation Légale et Président de Lyon French Tech. Lui qui affiche 20 années d’expérience professionnelle à son compteur poursuit sa route, avec la sérénité de celui qui sait qu’il est sur le bon chemin.

« Il y a un moment où vous ouvrez les yeux sur une espèce de leurre. Vous avez réussi mais cette réussite ne vous correspond pas forcément. Il faut alors chercher en profondeur, et redonner du sens au pourquoi » confie l’entrepreneur.

C’est d’ailleurs en vivant un véritable échec professionnel qu’il rebattra les cartes de ses désirs et trouvera le chemin de l’entrepreneuriat.

Ingénieur diplômé de l’INSA Lyon en 1993, du département Génie Civil et Urbanisme, il avoue n’avoir pas été très bon élève pendant ses 5 ans de formation, mais sentir déjà le goût du marketing et de la gestion. Ce qui l’amènera à compléter son cursus en passant par l’IAE d’Aix-en-Provence, dont il ne validera pas le parcours, avant de découvrir une grande société de l’intérieur : Bouygues Construction. 15 années de carrière vont suivre, avec notamment la satisfaction d’avoir créé la filière Achats, aux côtés de son patron de l’époque. Réussite, performance, engagement sont les moteurs de son investissement et lui permettent de vivre une très belle aventure professionnelle.

Jusqu’au jour où il faut laisser les clés de la maison à quelqu’un d’autre.

« J’ai eu beaucoup de mal à comprendre que ceux qui ont créé doivent passer la main aux managers qui structurent et franchissent d’autres étapes » explique Renaud, qui à l’époque, a le vent en poupe.

Entre Paris et Lyon, les opportunités se multiplient et c’est le cœur qui l’emporte quand Renaud choisit sa ville de souche, bordée des deux fleuves, près de sa famille.

« J’accepte un poste qui ne me correspond pas… Directeur développement campus. Je dois développer les relations avec les universitaires et environner les prochaines opérations immobilières du plan de rénovation des universités, un poste aux antipodes de mes habitudes et de mes règles » précise-t-il.

L’ennui est dur à vivre. Mais il fait place à un sentiment profond, enfoui depuis longtemps : entreprendre.

C’est vers la stratégie que ses idées se tournent, avec un premier projet dont l’objectif est de simplifier le quotidien des entreprises et sécuriser leur situation juridique.

« J’en parle à mon ami d’enfance, Bertrand Laffay, fondateur d’Infolégale, qui aide les entreprises à anticiper des risques d’insolvabilité. Il adhère au projet et part à la recherche d’investisseurs. Se présente à moi le choix de créer une boîte sur la base de mon projet avec Bertrand, alors que Bouygues mettait un terme à notre longue collaboration… »

Attestation Légale (ALG) naît en 2011. Son activité consiste à collecter, numériser, authentifier, archiver et sécuriser l'ensemble des documents administratifs (légaux, financiers, sociaux et juridiques), notamment les attestations, au service des entreprises.

« Pendant 18 mois, Bertrand a révélé l’entrepreneur qui était en moi, et m’a soutenu dans ma transformation. J’ai eu le sentiment de devenir moi-même » se souvient Renaud.

Au cours de sa route, il développe une vision, qui va reposer solidement sur certaines valeurs. Replacer l’humain au cœur de toutes les décisions est devenu légion. « Mon sens du collectif s’est transformé en intelligence collaborative. J’ai ALG dans les tripes et le cœur parce qu'il y a dans cette entreprise une « magie ». L'implication de ses collaborateurs et de ses pionniers est stupéfiante » souligne-t-il. Avec une organisation à plat et inversée, ALG place le manager au service du collaborateur et nourrit la confiance nécessaire à l’équipe.

Entreprise innovante, elle obtiendra par trois fois le Pass French Tech, programme national destiné à accompagner et amplifier le développement d'entreprises en hyper-croissance à très fort potentiel. Elle-même petite sœur d’Infolégale, elle permet la création d’une constellation de petites sociétés autour d’elle, liées par une vision et des valeurs communes.

ALG compte aujourd’hui 70 collaborateurs et plus de 20 000 clients. Chaque semaine, 100 clients et 100 donneurs d’ordres supplémentaires rejoignent son réseau B2B.

Mais pour continuer sa croissance, elle doit poursuivre sa digitalisation et s’industrialiser. Il est de nouveau temps de laisser le bébé dans les mains de quelqu’un dont le professionnalisme permettra l’évolution. « J’ai confié la Direction Générale d’ALG à Romain Benoît. J’ai compris que mon rôle était de suivre ma vision et d’emmener les gens avec moi, et pour cela, il faut de l’engagement » confie Renaud. « Sur le plan international, avec le challenge de devenir un groupe européen, et non pas « un groupe français qui s’exporte ». Sur le champ de l’innovation aussi, parce que c’est la raison d’être d’ALG.

Et l’essence-même de Renaud. Perpétuellement en quête de voies nouvelles, il a besoin d’élargir son regard, un besoin qu’il ressent, qu’il peut parfois même anticiper.

C’est pour cela qu’il candidate à la Présidence de Lyon French Tech. Pour faire rayonner ALG mais aussi pour redonner ce qu’il a reçu, en s’investissant pour la cité et remplir ce devoir devenu vital de contribution au bien commun.

« Pour rayonner, je crois qu’il faut oser briller et éclairer. Rayonner, c’est pour moi un équilibre entre le droit à l’inspiration et le devoir de partage » écrira-t-il dans sa lettre de motivation.

Élu en mars 2018, il amène un vent de fraicheur dans l’association et fait très vite parler de lui. Son ambition : jouer collaboratif, et être un patron authentique. « Cette recherche d’authenticité est une démarche, un chemin pour moi plutôt qu’une destination. La route est longue, et il me reste beaucoup de chemin à parcourir » termine-t-il.

En savoir plus sur Gemma Micro-Hydro :

En savoir plus sur Gemma Micro-Hydro :