International

L’INSA Lyon reconnu pour ses engagements de soutien au développement en Mauritanie

Le projet GI-DD « Génie Industriel et Développement Durable », porté par l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) de Nouakchott en Mauritanie et l’INSA Lyon, est lauréat de la 1re édition « Partenariats avec l’Enseignement supérieur Africain » financée par l’Agence française de développement (AFD) dans le cadre de la stratégie « Bienvenue en France » du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et opérée par l’Agence nationale de la recherche (ANR) avec Campus France.

Le projet GI-DD « Génie Industriel et Développement Durable », porté par l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) de Nouakchott en Mauritanie et l’INSA Lyon, est lauréat de la 1re édition « Partenariats avec l’Enseignement supérieur Africain » financée par l’Agence française de développement (AFD) dans le cadre de la stratégie « Bienvenue en France » du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et opérée par l’Agence nationale de la recherche (ANR) avec Campus France.

L’objectif principal est de développer des formations en génie industriel pour accompagner la création d’industries notamment dans les domaines de la pêche, de l’élevage et de l’agriculture en Mauritanie.

Ce projet, le plus important jamais remporté par l’INSA Lyon en Afrique et au niveau international en terme de ressources financières, s’étendra sur 4 ans et impliquera de nombreux partenaires du Groupe INSA (Rennes, Hauts-de-France, Strasbourg, Centre-Val de Loire) et l’IUT de Roanne de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne.

Les ambitions du projet sont en effet multiples :

◾ Développer des formations en Génie Industriel au niveau Licence, Master et Doctorat à l’ESP Nouakchott, ainsi qu’un Master Pro en Maintenance Industriel

◾ Accompagner l’ESP Nouakchott pour la création d’un laboratoire et d’une filiale R&D à l’image de INSAVALOR

◾ Créer une Fondation en suivant le modèle de la Fondation INSA Lyon

◾ Infuser l’égalité des genres dans ces différentes actions, grâce au soutien de l’Institut Gaston Berger

Les relations avec la Mauritanie étaient déjà étroites depuis 2019, avec le projet ADESFA pour l’accompagnement de l’ESP Nouakchott dans sa démarche d’accréditation par la CTI. L’ancrage sur le continent africain s’intensifie avec l’obtention d’un autre projet PEA au Tchad dans lequel l’INSA Lyon est partenaire.

Contacts à l'INSA Lyon :

- Nacer Hamzaoui, Coordinateur du projet PEA GI-DD.

- Jean-Yves Champagne, Chargé de Relations Géographiques Afrique.

- Valérie Lebey, Chargée de Projets Afrique à la Direction des Relations Européennes et Internationales.

Informations complémentaires

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Virginie LACOTTE

Eco-conception de polymères biosourcés, biodégradables et bio-insectifuges comme alternative aux pesticides chimiques conventionnels

Doctorante : Virginie LACOTTE

Laboratoire INSA : IMP - Ingénierie des Matériaux Polymères

École doctorale : ED n°34 ML - Matériaux

Les ravageurs des cultures entraînent d'importantes pertes de rendement à l'échelle mondiale. Leur lutte repose principalement sur l'utilisation de pesticides chimiques de synthèse ou de films et filets plastiques, une pratique appelée plasticulture. Toutefois, les pesticides chimiques présentent des risques pour la santé et l'environnement, tandis que les biopesticides manquent souvent de stabilité. Par ailleurs, la plasticulture, reposant sur des polymères fossiles non biodégradables, n'assure pas une protection totale contre les insectes. Bien que des alternatives à base de biopolymères émergent, leurs propriétés physiques doivent encore être améliorées. Les plastiques fonctionnalisés avec des pesticides offrent une solution prometteuse, agissant à la fois comme barrière physique et chimique contre les ravageurs, garantissant la stabilité des pesticides et leur libération contrôlée, et améliorant les propriétés des polymères. Cette thèse explore le potentiel de cette approche innovante en développant un polymère biosourcé, biodégradable et bio-insectifuge. Des huiles essentielles (HEs) ont été incorporées au polybutylène succinate-co-adipate (PBSA) par extrusion à basse température afin de préserver leur stabilité et de créer des films agricoles actifs. La libération contrôlée des HEs dans la matrice PBSA a permis de repousser efficacement les pucerons pendant plus d'un an dans des conditions simulant un environnement agricole. De plus, les HEs ont amélioré l'hydrophobicité et la ductilité des films, réduisant leur sensibilité à l'hydrolyse et au déchirement. Après un an d'exposition, la plupart des formulations ont conservé de bonnes propriétés. Enfin, les films se sont biodégradés rapidement dans le sol, notamment en présence d'HE, atteignant une dégradation quasi complète en quelques mois. La prochaine étape consistera à tester ces films en conditions réelles et contre d'autres ravageurs, tout en s'assurant qu'ils n'aient aucun impact négatif sur les espèces non ciblées. Dans un contexte où des solutions durables pour la protection des cultures sont essentielles à la sécurité alimentaire et à la préservation de l'environnement, ce polymère biosourcé, biodégradable et bio-insectifuge représente une alternative prometteuse et innovante.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Eugène Freyssinet, Bâtiment Eugène Freyssinet, INSA-Lyon 8 rue des Sports 69100 Villeurbanne

Derniers évènements

Exposition « Cosmos » - création collective (FASSIL 2025)

Du 06 nov au 17 déc

Formation

BIOSnare : un piège à insectes biosourcé et biodégradable pour les rayons de vracs alimentaires

D’ici à 2050, la production alimentaire devra augmenter de 60 % pour nourrir une population mondiale d’environ 9 milliards d’habitants. Un défi immense, d’autant plus difficile à atteindre dans un contexte de réchauffement climatique qui perturbe nos écosystèmes, les rendements agricoles et favorise la prolifération d’espèces d’insectes ravageurs. Pour faire face, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter les impacts de ce réchauffement et l’adaptation en trouvant des solutions adéquates, sont les deux faces d’une même pièce. Mais comment repousser ces espèces nuisibles sans utiliser de produits agrochimiques qui contribuent encore un peu plus à alimenter le problème ? Depuis près d’un an, une équipe d’étudiants de l’INSA Lyon et de l’Université Claude Bernard travaillent d’arrache-pied pour mettre au point une solution écoresponsable appelée BIO Snare. Fin octobre, ils présenteront les résultats de leurs travaux lors de l’édition 2024 du grand concours international de biologie de synthèse iGEM (International Genetically Engineered Machine). Objectif : décrocher un titre.

Les espèces nuisibles en pleine croissance

En Europe comme ailleurs, depuis quelques décennies, l’effondrement des populations d’insectes est vertigineux. Dans certaines zones du globe comme en Allemagne, le déclin atteint près de 80 % pour la biomasse d’insectes volants entre 1989 et 2016 selon une étude1 publiée en 2017. Dans le même temps, d’autres espèces nuisibles sont quant à elles en pleine croissance. Une prolifération favorisée par le réchauffement climatique avec des effets importants sur les rendements agricoles. Selon certaines études2, le rendement global des cultures de blé, de maïs et de riz devrait diminuer de 10 % à 25 % pour chaque degré supplémentaire de réchauffement en raison des pertes causées par les insectes nuisibles. Pour faire face à cette problématique de taille, une urgence, réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter les impacts de ce réchauffement climatique, mais il est aussi nécessaire de s’adapter et trouver des nouvelles solutions pour éliminer ces nuisibles tout en protégeant les autres espèces dont celles menacées d’extinction et les pollinisateurs primordiaux pour l’équilibre de nos écosystèmes.

Une solution sans produits chimiques

Plus aucun produit chimique. C’est ce que propose le dispositif BIO Snare, du même nom que l’équipe constituée il y a un an et composée de 16 étudiants du département Biotechnologies et Bioinformatique l’INSA Lyon et de l’Université Claude Bernard. BIO Snare, c’est « un patch collant et coloré, 100 % biosourcé, biodégradable et respectueux de l'environnement », comme l’indique son slogan. Comment ? En laissant la nature faire son travail ou presque : « On associe une bactérie qui produit naturellement de la cellulose en grande quantité et une levure génétiquement modifiée pour modifier cette cellulose et ainsi fabriquer un papier gluant capable de sélectionner les insectes », explique Marion Fiorucci, étudiante en 5ᵉ année du département Biotechnologies et Bioinformatique à l’INSA Lyon et membre de l’équipe BIO Snare.

L’équipe BIO Snare. Composée d’étudiants du département Biotechnologies et Bioinformatique de l’INSA Lyon et de l’Université Claude Bernard, en biochimie et biotechnologie,

en bioinformatique et modélisation, mais aussi en microbiologie, cancérologie, ingénierie de la santé, santé publique et biologie moléculaire et cellulaire. Crédits : Graines d’image.

Au début du projet, l’équipe embrasse un objectif ambitieux qui répond à une problématique locale : limiter la prolifération du moucheron asiatique ou drosophile du cerisier (Drosophila suzukii), un ravageur apparu en 2009 en France. Ce moucheron est redoutable, en particulier pour les framboises et les cerises dont le bassin lyonnais et reconnu comme le premier producteur. Selon les chiffres de l’AOP « Cerises de France » qui fédère plus de 600 producteurs français de cerises, la production des adhérents en 2023 a ainsi chuté de 35% par rapport à la moyenne des cinq années précédentes. « Placé directement sur les arbres, le patch attirera des insectes ciblés en fonction de sa couleur spécifique. Et il est complètement biodégradable, ce qui signifie qu'il se décompose naturellement sans laisser de résidus nocifs dans l'environnement », indique l’équipe à son lancement. « Nous avons finalement dû revoir notre projet, car il nous manquait un moyen de rendre notre piège sélectif pour que ce patch une fois installé n’attire que les insectes nuisibles. Aujourd’hui, on se concentre davantage sur la thématique domestique (magasins alimentaires) qu’agricole », détaille Marion Fiorucci. Ce piège serait par exemple très utile dans les rayons vrac des supermarchés et marchés BIO qui sont la cible de nombreux insectes comme les mites, entraînant beaucoup de gaspillage.

Décrocher la lune

Du 23 au 26 octobre prochain, l’équipe de Bio Snare a rendez-vous pour la finale du grand concours IGEM. Créée il y a 20 ans, il s’agit de la plus grande compétition internationale de biologie de synthèse. Elle regroupe chaque année plus de 350 équipes issues des meilleures universités du monde pour repousser les limites de la biologie afin de répondre aux enjeux contemporains. « Nous sommes très fiers d’avoir pu établir les preuves de notre concept et de présenter nos travaux lors de cette finale. C’est la concrétisation d’un an de travail que nous avons réalisé, en plus de mener nos études, nous avons tout géré de A à Z, l’administratif, le financier, la communication, les liens avec les partenaires. C’est une expérience scientifique et humaine très enrichissante », insiste Marion Fiorucci de l’INSA Lyon.

Accompagnée par le laboratoire MAP (microbiologie, adaptation et pathogène) et soutenue financièrement notamment par la Fondation INSA de Lyon et la société bioMérieux, l’équipe attend avec impatience ce moment : « gagner nous ouvrira forcément des portes, mais nous verrons après la finale si l’idée de monter une startup est viable et si des débouchés industriels sont possibles. Il reste encore du travail et de la recherche, mais on a déjà pris contact avec des entreprises qui sont intéressées », conclut Marion Fiorucci. En attendant de décrocher la lune, l’équipe peut compter sur sa bonne étoile, Agnès Rodrigue, maître de conférences au sein du département Biotechnologies et Bioinformatique de l’INSA Lyon qui a déjà reçu la médaille des « Distinctions scientifiques » de l’INSA Lyon pour les récompenses obtenues lors de la compétition IGEM de 2022.

[1] More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. Plos One - 2017

[2] Increase in crop losses to insect pests in a warming climate. Science - 2018

Informations complémentaires

Formation

L’entrepreneuriat étudiant au service des agriculteurs

Accès aux financements, vieillissement de la population agricole, régulations… Qu’ils soient d’ordres financiers, sociaux ou réglementaires, les défis posés aux agriculteurs français mettent parfois en difficulté la pérennisation des activités. Des problématiques qui freinent ou même entérinent les projets des jeunes agriculteurs qui souhaiteraient s’installer. Dans ce contexte, Hugo Grel (5IF), Adrien Comtet (5GM) et Alexis Buin (5GM) ont cherché à soutenir la filière à travers deux projets entrepreneuriaux, incubés au sein de la Filière Étudiant Entreprendre de l’INSA Lyon. Zoom sur « IncubaTerre », pour favoriser la reprise des exploitations agricoles et « Boostaferme » qui propose de simplifier l’accès aux financements.

IncubaTerre : favoriser la reprise des exploitations agricoles

Selon l’INSEE, en 2020, la moitié des exploitations en France métropolitaine sont dirigées par un exploitant âgé de 55 ans ou plus. D'ici 2030, ces dirigeants auront atteint l’âge légal de départ à la retraite. « Les prochaines années, beaucoup de fermes seront mises en vente, mais racheter une exploitation coûte cher. Pour les porteurs de projets, c’est encore plus difficile d’y accéder », expliquent Adrien Comtet et Alexis Buin. Dans ce contexte, comment participer à faire perdurer l’agriculture française pour assurer la souveraineté alimentaire du pays ? « En créant un écosystème vertueux qui accompagne les porteurs de projets agricoles à l’image de ce qu’ils sont : des entrepreneurs, qui seront amenés à diriger une entreprise agricole, dès les débuts de l’installation », répondent les élèves-ingénieurs en 5ᵉ année de génie mécanique. « IncubaTerre veut agir pour lever les freins financiers, communautaires et organisationnels, à la manière d’un incubateur d’entreprises : notre force réside dans le conseil à développer un business viable, qui assure des revenus dès les premières années. Puis, grâce à un réseau de grandes et moyennes surfaces partenaires locales, les producteurs membres s’assurent des débouchés commerciaux ». Lancé à la FÉE en février dernier, Incubaterre prépare sa première promotion en commençant à rassembler une communauté de porteurs de projets agricoles. À plus long terme, Adrien et Alexis ambitionnent de créer un incubateur dans chaque région métropolitaine. « Aider à la reprise de petites exploitations est aussi une façon d’accélérer la transition vers l’agriculture régénératrice, pour l’environnement, mais aussi d’agir pour le lien social et une vie économique plus juste. »

Adrien Comtet et Alexis Buin veulent favoriser le développement de reprises

d’exploitations agricoles, en accompagnant les porteurs de projets.

Boostaferme : trouver l’aide adéquate

Hugo Grel, en 5ᵉ année d’informatique à l’INSA Lyon, est fils d’un producteur de fraises des bois. « J’ai vu mon père travailler près de 70 heures par semaine, sans finalement arriver à joindre les deux bouts. Il a dû, à contre-cœur, changer de métier. Depuis, je me suis mis en tête de trouver une solution pour ces agriculteurs qui n’ont pas de quoi nourrir leurs familles, malgré l’engagement dans leur activité », explique-t-il. Hugo élabore une solution : celle d’une plateforme numérique dédiée à l’identification des aides disponibles pour les agriculteurs. « En discutant avec des producteurs, j’ai constaté la difficulté et le coût prohibitif associés à la recherche d’aides financières. Souvent, cette tâche est confiée à des conseillers coûteux ou nécessite la lecture fastidieuse de documents compliqués ». Pour remédier à cela, Boostaferme propose une solution automatisée dont l’élève-ingénieur a déjà développé un prototype. Grâce à un abonnement annuel qui se veut abordable, les producteurs peuvent accéder à un catalogue d’aides disponibles, personnalisé selon leur profil. « Par la suite, nous souhaitons augmenter la solution d’une intelligence artificielle qui permettra de pré-remplir les dossiers de demandes d’aide, pour rendre le processus plus accessible et moins chronophage », envisage Hugo Grel.

L’équipe de Boostaferme propose aux agriculteurs

de simplifier les démarches d’accès aux financements et aides.

Des synergies prometteuses au sein de la FÉE

Pendant un semestre au sein de la filière étudiant entreprendre, les trois étudiants ont pu convertir leurs idées en projets concrets. Ils soulignent le cadre propice à l’échange et l’enrichissement apporté par cette expérience. Bien que distincts, Boostaferme et IncubaTerre partagent des objectifs communs. « On s’est lancé des perches entre nous ces derniers mois et on discute pas mal. Cela nous permet de consolider nos objectifs et s’assurer que l’on est dans la bonne voie », explique Adrien Comtet. « Il nous reste encore un mois au sein de la FÉE pour peaufiner nos lancements. Ensuite, nous sauterons dans le grand bain de l’entrepreneuriat, avec quelques soutiens d’ici-là, je l’espère ! », conclut Hugo Grel.

Pour les étudiants intéressés par l'entrepreneuriat et l'innovation, l'INSA propose depuis septembre 2023 un nouveau service, entreprendre@INSA, accessible dès la 3ᵉ année dans tous les départements de formation, permettant de découvrir l'entrepreneuriat ou d'explorer le potentiel de tout projet et idée.

En point d'orgue du parcours INSA, la Filière Étudiant Entreprendre (FÉE), au dernier semestre de la 5ᵉ année, est conçue pour celles et ceux qui souhaitent démarrer leur carrière dans l'entrepreneuriat, avec ou sans idée initiale. L’originalité de cette filière réside à la fois dans son mode de recrutement, uniquement sur profil et non sur projet, et dans son savoir-faire centré sur l'émergence de projets solides et humanistes, utilisant au mieux la technologie pour apporter des réponses aux enjeux sociétaux et environnementaux de notre époque.

En quelques éléments clés, la FÉE, c'est :

- Un programme de 6 mois temps plein, sur le dernier semestre de la 5ᵉ année.

- Plus de 300h de face-à-face pédagogique

- Des connexions facilitées avec tout l'écosystème innovation-entrepreneuriat lyonnais

- Plus de 50 professionnels embarqués

- 1 mentor et des moyens de prototypage dédiés par projet

Plus de renseignement en écrivant à entreprendre@insa-lyon.fr

Recherche

Modes de vie et transformations de l'environnement : faire face aux maladies de sociétés

Selon les données du 6ᵉ rapport du GIEC, le changement climatique est la plus grande menace pour la santé humaine. Maladies cardiovasculaires causées par les hausses des températures, maladies respiratoires liées à la pollution atmosphérique, maladies animales transmissibles à l’homme causées par l’effondrement de la biodiversité et l’agriculture intensive, ou encore problèmes de santé mentale, avec le développement de troubles anxieux et des traumatismes causés par les catastrophes naturelles. Toutes ces maladies de société ont un trait commun : « Elles sont intrinsèquement liées aux nouveaux modes de vie de nos sociétés industrialisées. C’est un constat difficile, dont il ne faut pas se détourner », ont affirmé Marianne Chouteau et Adina Lazar, enseignantes chercheuses à l’INSA Lyon. À l’occasion du deuxième séminaire « Let’s look up! » en mai dernier, le collectif de chercheurs et d’enseignants-chercheurs de l’INSA Lyon et de l'Université Lyon 1 ont exploré cette thématique.

Le cas des zoonoses

Les dernières décennies ont montré une accélération dans l’émergence de zoonoses, ces maladies qui passent de l’animal à l’homme. Déjà identifié depuis le Néolithique, il est désormais connu que ce mécanisme de contamination peut être à l’œuvre dans différents cas : lors d’un contact direct avec un animal contaminé ; par l’intermédiaire de l’environnement (eau, sols) ; par l’intermédiaire d’un animal vecteur ; ou encore par la consommation d’aliments d’origine animale contaminés. C’est avec la présentation détaillée de cette pathologie bovine que débute la présentation de Thierry Baron1,chef de l’Unité Maladies Neurodégénératives de Lyon. Après des années de recherches sur les maladies à prions, il dirige aujourd’hui des études sur la maladie de Parkinson et autres variants. À travers ses travaux, il a pu montrer que le développement de cette maladie pouvait être favorisé par l’exposition à divers composés naturels ou artificiels comme les pesticides. « Les maladies à prions sont, dans la plupart des cas, considérées comme sporadiques, et leur cause est inconnue. Mais parfois des clusters de malades sont observés localement, il est alors possible d’aller rechercher les déterminants possibles de ces maladies par des enquêtes de terrain », explique le directeur de recherches de l’ANSES.

Environnement et technologie : les autres déterminants de la santé

Dans les années quatre-vingt, la crise de la vache folle avait sévi en Europe, causé notamment par la concentration d’animaux d’élevage. La crise avait entraîné des victimes humaines, des milliers de vaches abattues et une crise économique pour la filière bovine, conséquences d’un changement du procédé industriel de fabrication de farines animales. La baisse de la température de cuisson, qui visait à optimiser la qualité nutritive, limiter le coût de production, et réduire l’impact sur l’environnement et le personnel technique, a conduit à une crise de grande ampleur. Ainsi, dans le cas de la crise de la vache folle, la barrière de l’espèce a été franchie : le prion est passé du mouton à la vache, puis de la vache à l’homme via l’alimentation causant 28 décès recensés et confirmés. Intrinsèquement liée à l’organisation industrielle, cette crise a souligné les limites de la logique de performance de nos sociétés. « C’est une illustration de la nécessité de considérer la santé de façon globale. La logique productiviste s’est construite sur une rupture complète de l’homme avec son écosystème. Aujourd’hui, on le sait : les déterminants de la santé humaine ne sont pas seulement d'ordre biologique et social, mais aussi d'ordre environnemental et technologique », explique Nicolas Lechopier, maître de conférences à l’Université Lyon 1 en philosophie spécialiste d’éthique de la santé publique et animateur des débats lors de ce séminaire.

Des territoires sacrifiés à l’industrie du pétrole

Gwenola Le Naour, maîtresse de conférences à Sciences Po Lyon, est spécialiste de l’histoire des pollutions et des mobilisations pour la santé. Elle a souligné le rôle crucial des savoirs de ces habitants vivants sur des territoires sacrifiés par les activités industrielles, dans la dénonciation des effets sur leur santé. « On a vu apparaître, dans l’histoire des pollutions et des mobilisations pour la santé, des sources nouvelles – enquêtes et luttes des travailleurs et des riverains, éclairant les dégâts environnementaux et sanitaires et les luttes pour la santé environnementale. Par exemple, dans les territoires pétroliers au 20ᵉ siècle, les plaintes des populations qui vivent dans ces zones industrielles sont systématiquement disqualifiées, car perçues comme non scientifiques. Cependant, elles parviennent à mobiliser et à produire des savoirs leur permettant de contester les stratégies entrepreneuriales menaçant leurs lieux de vie », a expliqué la chercheuse qui s’est également intéressée dans un prisme plus contemporain, aux mobilisations contre la pollution du sud Lyonnais.

En organisant le cycle de séminaires « Let’s look up! », le collectif de chercheurs et d’enseignants-chercheurs de l’INSA Lyon et de l'Université Lyon 1 souhaitent questionner le concept “One health” à travers différentes voies. « En questionnant les liens entre la santé humaine, la santé animale et l’environnement, nous souhaitons repenser nos pratiques de recherches quotidiennes. Nous sommes issus de la biologie et des Sciences Humaines et Sociales (SHS), mais nous avons bon espoir de diffuser l’importance du vivant auprès de nos collègues, en lui laissant la capacité de se restaurer, et retrouver un équilibre. Pour citer Baptiste Morizot, philosophe et maître de conférences, ‘le vivant actuel, ce n’est pas une cathédrale en flammes, c’est un feu qui s’éteint. Et le défendre, ce n’est pas le rebâtir comme une cathédrale en ruine, c’est l’aviver’. »

Pour visionner les replays des conférences du séminaire n°2 - Modes de vie et transformations de l'environnement : faire face aux maladies de sociétés, « Let’s look up! » :

· Thierry Baron, « Impact des facteurs environnementaux et du mode de vie sur les maladies neuro-dégénératives : exemple de la maladie de Parkinson »

· Gwenola Le Naour, « Vivre et lutter dans un monde pollué »

Le 3ᵉ séminaire se tiendra le 28 novembre 2024 sur la thématique : « du soin dans l’ingénierie ? »

[1] Thierry Baron, DR ANSES, est chef de l’unité de l’Unité Maladies Neurodégénératives de Lyon et responsable du laboratoire National de Référence sur les maladies à prions des ruminants.

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Olivier ROQUES

Impacts de l'épandage agricole de matières fertilisantes d'origine résiduaire (Mafors) sur les organismes terrestres

Doctorant : Olivier ROQUES

Laboratoire INSA : DEEP

Ecole doctorale : ED206 : Chimie de Lyon

Les matières fertilisantes d’origine résiduaire (Mafors) sont utilisées dans l’agriculture comme amendement organique du sol pour améliorer sa structure, sa fertilité et son activité biologique. En France, les effluents d’élevage représentent la grande majorité des Mafors épandues, suivis des boues urbaines et industrielles ainsi que des composts. Toutefois, l’épandage des Mafors peut présenter un risque de contaminations biologiques et chimiques des sols agricoles. La valorisation des Mafors par épandage nécessite donc de maîtriser les risques environnementaux qu’elle génère, et plus particulièrement les risques écotoxicologiques. L’objectif de cette étude est de mettre en place une démarche expérimentale pour évaluer les potentiels d’effets écotoxicologiques associés à l’épandage de Mafors. Pour cela, une batterie de bioessais en laboratoire est mise en place pour évaluer l’écotoxicité de trois Mafors, sélectionnées pour leur représentativité des épandages agricoles (boue d’épuration, fumier et lisier de vache) sur trois organismes terrestres (vers de terre, plantes et microorganismes). L’évaluation écotoxicologique comprend une analyse chimique et des tests de toxicité aiguë (activité enzymatique, germination, létalité). Une absence d’écotoxicité aiguë est avérée à des doses d’épandage réalistes en Mafors, probablement masqué par un effet bénéfique observé par l’ajout de matière organique. La méthodologie est complétée par la conception et la réalisation de tests de toxicité chronique faisant intervenir des paramètres biologiques plus sensibles à de faibles contaminations (croissance des plantes et reproduction des vers de terre). L’écotoxicité chronique des Mafors s’est manifestée par des effets reprotoxiques et des perturbations des réserves énergétiques des vers de terre exposés à des sols amendés en boue d’épuration et en lisier à des doses d’épandage réalistes (20 g/kg MS). En complément, le transfert potentiel de polluants (éléments traces métalliques et résidus de médicaments) présents dans les sols amendés est suivi et les résultats ne mettent pas en évidence une bioaccumulation dans les vers de terre.

Informations complémentaires

-

Amphi du haut (ETNPE, 3 Rue Maurice Audin, 69120 Vaulx-en-Velin

Mots clés

Derniers évènements

Exposition « Cosmos » - création collective (FASSIL 2025)

Du 06 nov au 17 déc

Entreprises

« Une juste dose de technologie en agriculture peut aider à préserver les sols »

Optimiser des parcelles agricoles en les cartographiant grâce à un drone, c’est l’idée de trois diplômés du département télécommunications de l’INSA Lyon. Si l’école a peut-être été le point de départ de leur histoire, c’est lorsqu’ils se sont retrouvés salariés au sein de la même entreprise que Jingmin Guan (TC 2018), Timothée Craig (TC 2019) et Kaloyan Veseliov (TC 2020) ont échafaudé leur solution. Aujourd’hui rejoint par Alan Usseglio Viretta, ingénieur agricole (Agrosup Dijon), c’est à force de visites d’exploitations et au gré de rencontres, qu’ils ont décidé d’agir contre le gâchis de fertilisant azoté avec un objectif : apporter la bonne dose d’engrais, au bon endroit sur chaque parcelle afin d’éviter les impacts de la surconsommation sur l’environnement, la biodiversité et le bilan comptable des producteurs.

D’abord concrétisé grâce au soutien de la cellule innovation de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, le projet des trois ingénieurs est devenu le deuxième spin-off de la compagnie d’assurance. Depuis leurs nouveaux bureaux basés à Écully, Timothée Craig explique comment « exo.expert » est né.

Lorsque vous arrivez en stage chez Groupama, vous travaillez à une application destinée aux experts de l’assurance. Celle-ci permet d’évaluer les dommages causés par des sinistres sur les parcelles agricoles. Cela a été le travail précurseur d’une autre solution développée aujourd’hui à travers votre propre entreprise, exo.expert. Racontez-nous.

Effectivement, à mon arrivée, j’ai retrouvé Jingmin, elle aussi diplômée INSA, une année avant moi. Nous devions développer une solution pour éditer des cartes précises des parcelles agricoles de nos clients pour soutenir les experts dans leurs travaux d’estimation des dégâts qui avaient pu être causés. En utilisant des drones, les experts sont capables d’avoir une idée précise des surfaces réelles des parcelles de leurs clients. Ce travail de terrain nous a fait rencontrer beaucoup d’agriculteurs. Un jour, l’un d’eux nous a demandés si nous étions capables de l’aider avec nos drones, à déterminer les endroits de sa parcelle qui étaient plus végétalisés. Il cherchait à obtenir une vision globale de l’hétérogénéité de sa parcelle pour réduire sa consommation d’engrais. C’est ainsi que nous nous sommes lancé dans l’aventure, notamment grâce au soutien de notre manager, Philippe Vayssac. Aujourd’hui, nous proposons deux services : l’application exo.expert, qui permet de survoler et de mesurer les parcelles ; et ce deuxième outil de modulation en apport d’azote.

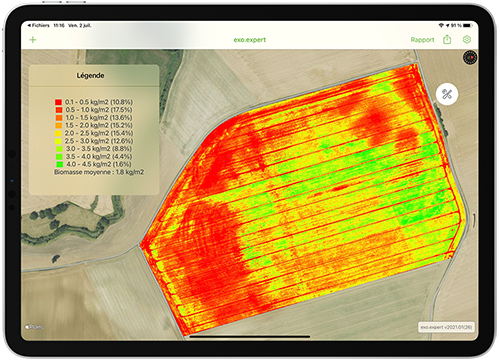

Carte de biomasse de colza (parcelle de 30ha)

Quel est l’objectif de votre outil ?

Notre idée est d’apporter aux producteurs une solution simple pour gérer l’apport d’engrais sur ses parcelles. Jusqu’à aujourd’hui, il était difficile d’estimer la santé des terres d’un seul coup d’œil et bien souvent, on prenait des rebords de champ comme échantillon exhaustif. Seulement, sur une culture, les végétaux ne poussent pas de façon hétérogène et ne nécessitent donc pas forcément autant de quantité d’engrais que l’échantillon peut le présenter. En France, environ 60 % des surfaces agricoles sont des zones où la dispersion d’engrais azoté est limitée, déterminée par un calcul moyen réalisé par les acteurs agricoles comme les chambres d’agriculture. Mais ce calcul théorique ne prend pas en compte l’hétérogénéité de la parcelle et entraîne une sur-fertilisation des sols. À l’aide de nos cartes, l’agriculteur sait apporter la bonne dose d’engrais, au bon endroit. Résultat : avec une dose plus juste, les coûts sont réduits pour le professionnel et les sols en meilleure santé, le tout grâce à un petit drone et quelques algorithmes !

Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ?

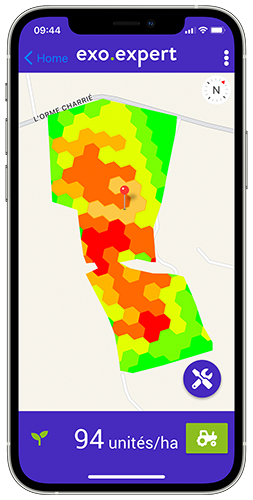

Nous utilisons un drone muni de capteurs d’imagerie multispectrale capable de capturer plusieurs types de données en une seule prise de vue. Grâce à cette technologie, on peut analyser très finement et capter des détails qui n’auraient pas été visibles à l’œil nu. Grâce à ces données, couplées aux informations amenées par l’agriculteur, nous sommes capables de fabriquer des cartes très précises qui permettront aux professionnels de prendre la bonne décision en matière de fertilisation. Cette méthode de raisonnement agronomique ne nécessite pas forcément de matériel de pointe, même si elle peut être combinée à un épandeur équipé. L’idée est vraiment de rendre cela accessible au plus grand nombre ; désormais, il suffit d’un smartphone pour visualiser avec précision la qualité de sa parcelle.

Carte de préconisation dans l'assistant exo.expert,

disponible depuis un smartphone

Il s’agit donc de faire se rencontrer technologie numérique et agriculture ?

Contrairement à ce que l’on peut croire, de nombreux cultivateurs sont à la pointe de la technologie et sont demandeurs de techniques qui puissent soulager et optimiser leurs activités. Notre expertise en matière de cartographie numérique, couplée aux conseils des acteurs agricoles sur l’apport en azote et aux connaissances de l’agriculteur, permettent assurément deux choses : faire des économies en produits fertilisants en évitant le gâchis et réduire l’impact d’une utilisation en surplus qui est néfaste pour la qualité des sols. Je crois qu’une juste dose de technologie dans les activités agricoles peut offrir une économie et une préservation des cultures contre les déchets inutiles ; en optimisant les processus grâce à la digitalisation.

Pensez-vous que « l’Agritech » soit capable de dénaturer les terroirs si celle-ci était déployée sans aucune limite ?

Je ne crois pas que notre offre soit en capacité de dénaturer le rapport à la terre. Concrètement, il s’agit d’apporter des données précises pour que l’agriculteur puisse prendre les meilleures décisions pour son terrain et son activité. Bien sûr, il existe des idées agro-technologiques qui me paraissent démesurées et en dehors de toute utilité pour répondre aux problématiques et des usages rencontrés sur le terrain. D‘un point de vue personnel, je pense que la « tech » peut accompagner les cultivateurs vers une prise de conscience ou d’une remise en question des pratiques habituelles, qui souvent, sont des héritages familiaux qui n’ont jamais été questionnés. Il s’agit plus de donner des outils qui puissent aider le producteur à redevenir acteur de sa propre exploitation, notamment en retrouvant des marges décentes et en armant des décisions plus respectueuses de l’environnement. C’est en ce sens que technologie numérique et agriculture peuvent se rencontrer vertueusement.

Photo à gauche : De gauche à droite : Kaloyen Veseliov (TC 2020), Philippe Vayssac, Jingmin Guan (TC 2018), Alan Usseglio Viretta et Timothée Craig (TC 2019)

INSA Lyon

RED Horticulture : ils révolutionnent la culture sous serre

Tout commence lorsque Louis Golaz et Yassine El Qomri, alors étudiants à l’INSA Lyon, s’attardent sur un objet : une lampe à HPS destinée à favoriser la croissance des plantes aromatiques en intérieur. L’appareil, gourmand en énergie et émettant beaucoup de chaleur, rendait la culture difficile. Leur vient ainsi un questionnement : quelles améliorations possibles sur un tel système et comment pourrait-il être applicable à l'échelle industrielle ? Cette idée, les deux ingénieurs aujourd’hui diplômés l’ont creusée, jusqu’à faire de leur entreprise, RED Horticulture, la pionnière du marché de la photobiologie. Leur offre : un luminaire, destiné aux producteurs maraîchers en serre, capable de s’adapter aux besoins nutritifs, aux prévisions météo, et même au prix de l’électricité.

Produire plus, avec moins. C’est l’un des principaux mantra auquel devra répondre l’agriculture du futur pour permettre de nourrir les dix milliards d’individus qui vivront sur Terre en 2050 comme annoncé par le rapport de l’ONU sur l’évolution de la population mondiale. « Produire plus », pour faire face à la demande alimentaire croissante et « avec moins » pour minimiser l’empreinte carbone de l’activité agricole et s’adapter aux changements climatiques. Parmi les réponses techniques prometteuses, la culture sous serre : rendement au mètre carré plus élevé qu’en champ, réutilisation de l’eau en circuit fermé, suppression des pesticides… La serriculture semble représenter une option responsable et durable pour faire face aux problématiques de sécurité alimentaire, à la protection de la biodiversité et de l’environnement.

« Tout était optimisé, sauf la lumière »

« Tout était optimisé, sauf la lumière »

Lorsque Louis et Yassine décident il y a quatre ans d’explorer le marché de la culture sous serre, ils découvrent… un immense champ des possibles. « Toutes les serres que nous avions eu la chance de visiter étaient très high-tech : les professionnels pouvaient contrôler l’irrigation, l’apport en engrais, le taux d’humidité… Tout était optimisé, sauf la lumière. La plupart des maraîchers utilisaient des éclairages sodium HPS, cette lumière jaune souvent utilisée pour l’éclairage public. C’est une technologie très énergivore qu’il était facile de remplacer par des LED pour faire des économies. Nous avions compris que pour compléter l’optimisation énergétique des serres, l’industrie avait besoin d’un outil lumière contrôlable et modulable. Tout était à construire », explique Louis Golaz, directeur général de Rouge Engineered Designs.

Une IA au service du végétal

Après trois années de recherche et développement, « Solstice », le premier assistant d’éclairage commandé par intelligence artificielle séduit les producteurs. Installée depuis peu à Lyon, l’entreprise des deux INSA peut compter sur son propre laboratoire et un réseau de partenaires de recherche nationaux et internationaux importants. « 95 % de nos travaux de recherche s’attardent à comprendre l’impact des différentes intensités et couleurs sur le développement des plants et des semences. Travailler avec le végétal en R&D est très long à mettre en œuvre. Nous sommes tenus par le temps de la pousse, de l’espace et la multitude d’espèces dans chaque famille de végétal à étudier », annonce Yassine El Qomri, président et directeur technique de RED Horticulture.

Après trois années de recherche et développement, « Solstice », le premier assistant d’éclairage commandé par intelligence artificielle séduit les producteurs. Installée depuis peu à Lyon, l’entreprise des deux INSA peut compter sur son propre laboratoire et un réseau de partenaires de recherche nationaux et internationaux importants. « 95 % de nos travaux de recherche s’attardent à comprendre l’impact des différentes intensités et couleurs sur le développement des plants et des semences. Travailler avec le végétal en R&D est très long à mettre en œuvre. Nous sommes tenus par le temps de la pousse, de l’espace et la multitude d’espèces dans chaque famille de végétal à étudier », annonce Yassine El Qomri, président et directeur technique de RED Horticulture.

Aujourd’hui, la technologie RED est capable de s’adapter tant aux besoins des végétaux, qu’à ceux des producteurs. Si l’objectif du maraîcher est d’avoir un goût plus prononcé ou encore de faire des économies sur la facture, Solstice sait réagir. « Nous avons conçu un logiciel qui s’intègre dans le quotidien des maraîchers et qui leur permet d’avoir un œil sur toutes les données liées à la lumière à l’intérieur de leurs serres depuis une tablette, un ordinateur ou un téléphone. Solstice, le cerveau du système d’éclairage, ajuste la lumière délivrée en fonction des données extérieures comme les prévisions météo par exemple », ajoute-t-il.

Pour une agriculture plus économe en énergie

Pour une agriculture plus économe en énergie

C’est en rencontrant leurs premiers clients que les deux ingénieurs font un autre constat et décident de se saisir de l’enjeu. Les connaissances scientifiques sur l’interaction entre la lumière et le vivant ne sont pas ou peu connues des maraîchers. « Beaucoup de recherches fondamentales avaient été faites sur la question, mais les résultats étaient éparpillés et ne bénéficiaient pas aux maraîchers. Nous avons souhaité favoriser le transfert vers l’outil industriel », explique Louis. Ils créent ainsi « Les Rencontres Lumière & Végétal » qui réunissent chaque année une centaine de professionnels venus comprendre l’impact de la lumière sur leurs exploitations. « La culture sous serre permet d’économiser jusqu’à 90% moins d’eau qu’en culture pleine terre. En ajustant la lumière, nous sommes capables d'améliorer la vigueur de la culture et limiter les risques pathogènes et d’éliminer les produits phytosanitaires. En travaillant avec toute la filière, nous pouvons œuvrer à une agriculture durable et économe en énergie. »

Début 2021, l’entreprise de Louis et Yassine a levé 2,6 millions d’euros auprès de la société d’investissements Demeter. Désormais, les équipes de RED continuent d’essaimer leurs lumières et leurs connaissances à travers la France et l’Europe avec une mission : être ceux qui comprennent et agissent pour une production plus responsable de la serre agricole.

Recherche

Le robot laser Green Shield veut détrôner les pesticides chimiques

Dans les couloirs du BF2i, la blouse blanche est de mise. Derrière les portes vertes du bâtiment, des salles d’expérimentation hébergent des colonies de petits insectes verts, logés dans des boîtes cristal. Le puceron du pois, s’il est l’espèce mascotte du laboratoire, est le cauchemar des agriculteurs et des jardiniers. Il aime s’installer à l’abri du soleil, sous les feuilles pour prélever tranquillement la sève des plants, et malgré sa couleur verte harmonieuse, il est capable de réduire des récoltes à néant.

Depuis 2017, des chercheurs de l’INSA Lyon ont uni leurs forces pour combattre ces ravageurs grands de quelques millimètres, en mettant l’intelligence artificielle au service de l’agronomie. Focus sur une innovation qui pourrait bien s’avérer être le futur de l’insecticide durable.

Un projet ambitieux et aventureux

Le printemps 2020 a été marqué par des chiffres exceptionnels de présence de pucerons dans les champs de betteraves. Virulents, car transmetteurs de maladies, ces organismes sont habituellement éloignés des cultures au moyen de néonicotinoïdes, un type d’insecticide puissant largement controversé pour son danger sanitaire sur la biodiversité. En octobre dernier et en dépit de l’interdiction de 2018, les betteraviers avaient obtenu une dérogation pour faire face à l’infestation de pucerons, relançant la controverse. « Pour donner un ordre d’idée de l’efficacité des pesticides aériens, seuls 0,3 % vont réellement toucher leur cible. Les produits phytosanitaires atteignent les insectes pollinisateurs sans lesquels tout le système de reproduction des plantes s’effondre ; impactent les prochaines descendances de nuisibles qui se transforment pour résister aux produits ; sans parler du danger qui pèse sur la santé des consommateurs. La lutte chimique est utilisée depuis très longtemps, et ses ravages sont de plus en plus mis en lumière. Il est temps de trouver des alternatives durables et applicables à grande échelle », explique Pedro Da Silva, enseignant-chercheur et directeur-adjoint du laboratoire BF2i.

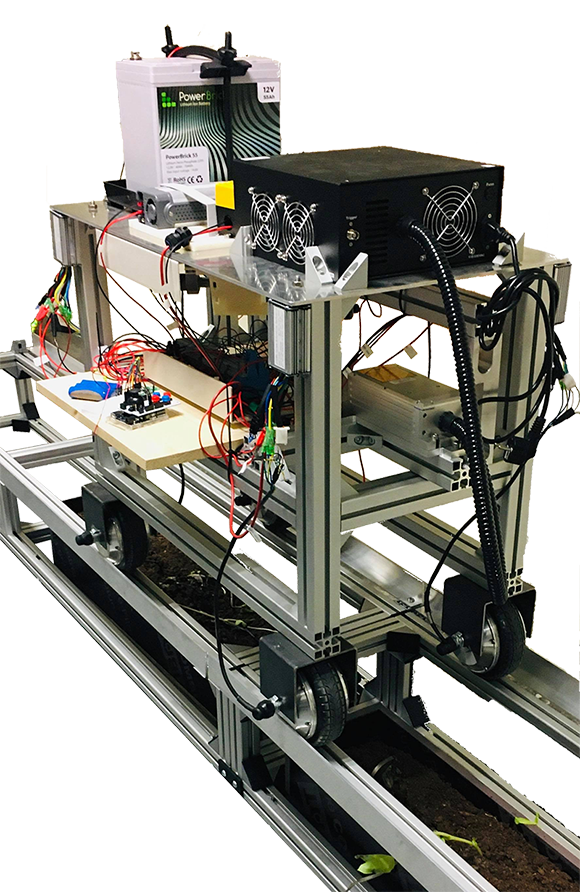

C’est ainsi qu’est né en 2017, faute de solution alternative crédible pour pallier les difficultés des agriculteurs, le projet Green Shield, entre les murs de trois laboratoires de l’INSA Lyon. « François Feugier est arrivé avec une invention brevetée, un laser robotisé. Il nous a demandés si nous pouvions travailler ensemble à une preuve de concept. Le robot était une invention ambitieuse, et cela nous plaisait. Depuis, le projet a pris beaucoup d’ampleur, avec la création d’une start-up Green Shield Technology, et la participation de quatre laboratoires : l’INL1, Ampère2 et BF2i 3 et Femto-st », explique Arnaud Lelevé, responsable scientifique du projet ANR – Green Shield 2017-2021.

Cible en vue : visez, armez

Après 5 ans de travail, un premier prototype a vu le jour. « Nous avons réussi à mettre sur pied un petit robot à 4 roues capable de rouler au-dessus des plants. Il est équipé d’une caméra qui détecte les pucerons, d’un boitier laser à CO2 et d’un banc optique. En arpentant les rangées de champs, il est capable de détecter les pucerons et de les éliminer avec un faisceau laser », explique Arnaud Lelevé.

P our arriver à un niveau de détection efficace, les équipes ont longuement étudié leur organisme cible : le puceron des pois, un animal étonnant capable de se faire presque invisible sur des hectares de culture. « C’est un puceron vert, sur une plante verte ! Ces insectes sont particulièrement difficiles à détecter, car ils se placent sous les feuillages et se fondent avec les plantations. Ils sont même capables de faire « les morts », en se laissant tomber au sol, en restant plusieurs jours pour mieux remonter ensuite. Choisir cette espèce n’était pas anodin : nous sommes partis du principe de qui peut le plus, peut le moins. Si notre prototype est capable de détecter et d’éliminer des pucerons, il pourra être efficace sur un grand nombre d’espèces, plus facilement détectables », explique Pedro Da Silva.

our arriver à un niveau de détection efficace, les équipes ont longuement étudié leur organisme cible : le puceron des pois, un animal étonnant capable de se faire presque invisible sur des hectares de culture. « C’est un puceron vert, sur une plante verte ! Ces insectes sont particulièrement difficiles à détecter, car ils se placent sous les feuillages et se fondent avec les plantations. Ils sont même capables de faire « les morts », en se laissant tomber au sol, en restant plusieurs jours pour mieux remonter ensuite. Choisir cette espèce n’était pas anodin : nous sommes partis du principe de qui peut le plus, peut le moins. Si notre prototype est capable de détecter et d’éliminer des pucerons, il pourra être efficace sur un grand nombre d’espèces, plus facilement détectables », explique Pedro Da Silva.

Un autre sujet qui a longuement occupé les équipes a fait l’objet d’une publication dans la revue scientifique Nature Scientific Reports. « Il fallait trouver le juste niveau d’irradiation laser pour tuer le puceron, sans endommager le végétal. C’était un travail presque chirurgical, car il ne fallait pas que la solution présente le moindre risque collatéral pour les cultures et le reste de la biodiversité », ajoute Arnaud Lelevé.

Projet Green Shield V.2

Soutenus par l’agence nationale de la recherche depuis 2017, les chercheurs prévoient encore quelques années de travail. « Nous espérons pouvoir réaliser une autre version du prototype avec nos collègues des laboratoires LiRiS et Citi pour améliorer l’intelligence artificielle. Il s’agirait aussi de rendre la solution miniature, pour que le robot soit plus facile à installer et s’adapte à tous les types de champs. Pour le moment, nous n’avons pas encore mené d’études de rentabilité et nous manquons de données expérimentales pour lancer une quelconque industrialisation », ajoute Arnaud.

Le projet transdisciplinaire peut également compter sur l’un des membres fondateurs pour sa future introduction sur le marché du pesticide durable. Depuis, la start-up Greenshield Technology a pu mettre en application les résultats de recherche pour commercialiser une technologie de désherbage haute-précision qui fait les preuves du potentiel des faisceaux laser infrarouges pulsés. Créée en même temps que la labellisation ANR du projet scientifique, la start-up peut se féliciter d’une belle réussite sociale et financière. Arrivé seul dans les laboratoires de l’INSA Lyon, le fondateur et docteur François Feugier a embarqué près d’une quinzaine de salariés à ses côtés, inscrivant le projet ANR Green Shield dans l’une des mutations les plus importantes pour l’avenir de l’homme et son environnement : parvenir à une agriculture durable et respectueuse de sa biodiversité.

Accès gratuit en présentiel ou en distanciel sur réservation.

Informations : https://anr-greenshield.insa-lyon.eu/fr/content/resultats#resultats_finaux

1Institut des Nanotechnologies de Lyon (CNRS/INSA Lyon/Lyon 1/CPE/ECL)

2Génie Électrique, Électromagnétisme, Automatique, Microbiologie Environnementale et Applications (INSA Lyon/ECL/Lyon1/CNRS)

3Biologie Fonctionnelle, Insectes et Interactions (INSA Lyon/UdL/INRAE)

Sciences & Société

Conférence "Les défis de l’agriculture de demain"

Conférence proposée dans le cadre de la Fête de la Science animée par Hubert Charles, enseignant-chercheur au département Biosciences.

Les insecticides, les fongicides et les engrais sont apparus après la deuxième guerre mondiale. Associés à la sélection variétales, ils ont révolutionné l'agriculture française en augmentant les rendements de façon très significative. La mécanisation a permis aux exploitants d'augmenter les surfaces de leurs exploitations et de créer un modèle d'agriculture intensive et industrielle. Les limites de ce système sont maintenant clairement établies aussi bien au niveau économique qu'au niveau écologique. Qu'est-ce que le biocontrôle ? Comment concilier production agricole, autosuffisance alimentaire et services écosystémiques pour l'agriculture de demain ?

- Lien web pour suivre la conférence à distance : https://zoom.us/s/96116790840

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Emilie du Châtelet - Bibliothèque Marie Curie