Sciences & Société

Soutenance de thèse : Timothée JALLOUX

Développement de matrices alcali-activées pour la stabilisation, la solidification et le stockage des déchets dangereux

Doctorant : Timothée JALLOUX

Laboratoire INSA : MATEIS - Matériaux Ingénierie et Sciences

École doctorale : ED n°34 ML - Matériaux

Les Résidus d'Epuration de Fumée d'incinération d'Ordures Ménagères (REFIOM) constituent une part importante des déchets traités par les Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD). En raison de leur fraction soluble élevée et de la présence de métaux lourds facilement lixiviables, ces déchets nécessitent une étape de solidification/stabilisation (S/5) avant stockage, habituellement réalisée par l'ajout de ciment Portland. Cependant, les évolutions de disponibilité des matières premières, la production de nouveaux déchets plus difficiles à stabiliser et la dégradation de l'image du ciment en raison de son impact carbone sont autant de raisons pour SARPI MINERAL FRANCE d'explorer de nouveaux procédés de solidification/stabilisation. Cette thèse s'est donc penchée sur le développement de matrices alcali-activées pour la stabilisation et le stockage des déchets dangereux. Du laitier moulu de hauts fourneaux est ajouté aux REFIOMs en tant qu'aluminosilicate réactif et activé par une solution de soude et de silicates de sodium. Après une caractérisation fine des REFIOMs utilisés, trois axes d'étude ont été explorés: - l'influence de la concentration en activateur, - l'influence de la concentration en silicates de sodium, - l'optimisation de la formulation par l'utilisation d'un co produit industriel (calcin) et d'un inhibiteur de corrosion Ca(N03)2. Les caractérisations s'étalent sur des échéances allant jusqu'à 91 jours et ont porté sur la prise des matériaux (appareil de Vicat, étalement à la table à choc), ainsi que sur leur propriétés physiques et mécaniques (masse volumique, porosité et contrainte à rupture en compression). L'évaluation de la stabilisation des polluants a été réalisée par des essais de lixiviation de durée variable (24 h et 64 jours) avec des mesures de la fraction soluble, de la concentration en anions par chromatographie ionique et de la concentration en métaux lourds par ICP. L'identification et l'évolution des phases produites en fonction du temps par l'activation alcaline ont été étudiées par diffraction des rayons X (ORX), spectrométrie infrarouge (FTIR), analyses thermiques différentielles et thermogravimétriques (ATD ATG) et microscopie électronique à balayage (MEB). Cette étude a permis, dans un premier temps, de prouver la faisabilité de la 5/5 par activation alcaline dans des conditions cohérentes avec la pratique industrielle. L'efficacité des produits de réaction issus de cette activation sur la stabilisation des ions chlorure et la plupart des métaux lourds a été démontrée. La forte dégradation des propriétés mécaniques et de la stabilisation en présence de macroporosité générée par un dégagement de H2 au cours de la prise des déchets stabilisés a été clairement mise en évidence aux fortes concentrations en activateur. Cette étude a également permis d'approfondir les connaissances sur la dissolution et la précipitation des laitiers en conditions alcalines dans une matrice de déchets fortement salins. Finalement, des conditions de préparation d'une solution de silicates à partir d'un déchet riche en silice, le calcin, ont pu être mises au point et l'usage des nitrates de calcium en temps qu'inhibiteur de corrosion a démontré son efficacité pour résoudre les problèmes de lixiviation engendrés par le dégagement de H2.

Informations complémentaires

-

Amphithéatre Laura Bassi, 23 Avenue Jean Capelle 0, INSA de Lyon, 69100 Villeurbanne

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Rodolphe VAUTHERIN

Incinération de déchets dangereux : vers une économie circulaire. Cas particulier de la valorisation du soufre

Doctorant : Rodolphe VAUTHERIN

Laboratoire INSA : DEEP

École doctorale : ED206 : Chimie de Lyon (Chimie, Procédés, Environnement)

Les déchets liquides contenant du soufre organique sont des déchets dangereux qui nécessitent une élimination par incinération. L’entreprise SUEZ IWS, via son unité de Roussillon, traite une grande quantité de ces déchets, générant du SO2 dans les fumées d’incinération. Actuellement, ce SO2 est simplement traité sur le site. Cette thèse vise évaluer l’intégration d’un nouveau procédé de désulfuration pour valoriser le SO2 sous forme d’une solution de bisulfite de sodium concentrée, tout en épurant la grande majorité du SO2 contenu dans les fumées. Une étude à échelle laboratoire a été menée sur un gaz synthétique pour examiner la réaction entre le dioxyde de soufre et le sulfite de sodium. L’influence de la concentration en Na2SO3, de la température et du taux de SO2, a été étudié, avec un focus concernant l’effet du pH sur le rendement d’absorption. Les performances du procédé ont ainsi été évalué en milieu acide et basique. Un pilote industriel a ensuite été installé sur le site de Roussillon pour tester le procédé en conditions réelles. Bien que des rendements d’absorption élevés aient été observés, les concentrations en bisulfite de sodium obtenues n’ont pas été suffisantes pour une commercialisation de la solution. De plus, certaines espèces secondaires indésirables ont été détectées dans les solutions. Des pistes d’améliorations ont été identifiées pour augmenter les concentrations en bisulfite et améliorer la qualité des solutions. La modélisation a finalement été utilisée pour analyser le procédé et mettre en évidence les paramètres clés pour optimiser les rendements d’absorption à pH acide, étude qui n’a pas pu être réalisé à échelle pilote. Cette partie a révélé la nécessité d’ajouter une étape supplémentaire au procédé initial pour obtenir une solution de bisulfite de sodium plus concentrée. Globalement, cette thèse présente des résultats prometteurs pour la mise en œuvre industrielle de ce procédé.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Laura Bassi, INSA-Lyon (Villeurbanne)

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Sciences & Société

Soutenance de l'Habilitation à Diriger des Recherches en sciences : Anne-Laure LADIER

Réduire les déchets, mutualiser les flux : planification et ordonnancement pour une écologie industrielle

Maître de conférences : Anne-Laure LADIER

Laboratoire INSA : DISP (Décision et Information pour les Systèmes de Production)Rapporteurs : Roberta COSTA AFFONSO, Ton DE KOK, Dominique FEILLET

Rapporteurs : Roberta COSTA AFFONSO, Ton DE KOK, Dominique FEILLET

Jury :

|

Civilité |

Nom et Prénom |

Grade/Qualité |

Établissement |

|

M. |

El-Houssaine AGHEZZAF |

Professor |

Ghent University |

|

Mme |

Gülgün ALPAN |

Professeur des Universités |

Grenoble INP – UGA |

|

Mme |

Valérie BOTTA-GENOULAZ |

Professeur des Universités |

INSA Lyon |

|

Mme |

Roberta COSTA AFFONSO |

Professeur des Universités |

ISAE-Supméca |

|

M. |

Ton DE KOK |

Professor |

Centrum Wiskunde & Informatica |

|

M. |

Dominique FEILLET |

Professeur |

Mines Saint-Etienne, LIMOS |

|

M. |

Jacques LAMOTHE |

Professeur |

IMT Mines Albi, Centre Génie Industriel |

|

Mme |

Claire VALENTIN |

Professeur des Universités |

Université Claude Bernard Lyon 1 |

Informations complémentaires

-

INSA Lyon - Amphi Laura Bassi - Villeurbanne

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Recherche

Tri des biodéchets : « les changements de comportements demandent du temps »

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, conformément à la loi contre le gaspillage et pour l’économie circulaire1, tous les particuliers ont pour obligation de trier leurs biodéchets. Pour les accompagner, les collectivités territoriales ont une obligation de proposer une solution à leurs habitants. Début 2024, la Métropole de Lyon comptait un peu plus de 1 300 bornes à compost, déployées sur sept communes. De l’assiette à la revalorisation, le tri des déchets verts et alimentaires représente un véritable enjeu en matière de transition écologique.

Chantal Berdier est chercheuse au laboratoire Environnement Ville Société2 à l’INSA Lyon. Dans le cadre d’une étude dédiée à la valorisation3 des biodéchets de la Métropole lyonnaise, elle travaille sur le sujet.

Biodéchets, compost, déchets végétaux, alimentaires… Il est parfois difficile de s’y retrouver. Quels types de déchets biodégradables se cachent dans nos poubelles ?

Il est important de rappeler ce que sont les biodéchets. Selon le code de l’environnement, les biodéchets sont des « déchets non-dangereux biodégradables de jardin ou de parc, des déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ». Ce sont des éléments dont la décomposition se fait de façon « naturelle ».

Quel volume représentent nos biodéchets à l’échelle de la Métropole lyonnaise ?

D’après la méthode de caractérisation des déchets ménagers et assimilés appelée « MODECOM » par l’Ademe, les biodéchets représentent 29 % des poubelles à l’échelle de la Métropole. Parmi eux, 24 % représentent des déchets alimentaires et 5 % des déchets verts. Le volume annuel total de ces déchets produits par les ménages dans la Métropole de Lyon est estimé entre 74 000 et 75 000 tonnes, soit 53 kg par habitant et par an. Dans ce volume, 70 000 tonnes sont des déchets alimentaires. Ainsi, selon une enquête d’opinion sur le gaspillage alimentaire menée par l’institut OpinionWay et l’entreprise SmartWay, 59 % des Français jettent des produits à cause de leur apparence, 32 % à cause d’une date limite de consommation proche ou dépassée, 20 % les jettent par manque de prévoyance et 18 % estiment jouer la carte de la prudence. Aujourd’hui, ces déchets sont incinérés ou enterrés. Or, c’est une ressource indispensable pour nourrir les sols et produire du biométhane. C’est tout l’enjeu de la nouvelle obligation du tri à la source des biodéchets : depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, tous les producteurs et détendeurs de biodéchets doivent les trier en vue de leur valorisation.

À l'échelle de la Métropole de Lyon, les biodéchets représentent 29 % de la poubelle grise

(source : Étude « VALOR »).

À l’heure actuelle, comment sont gérés les biodéchets des habitants de la Métropole lyonnaise ?

Actuellement, la Métropole de Lyon dispose de quatre modes de compostage de ces déchets alimentaires. Premièrement, le compostage domestique individuel : la Métropole distribue à la demande des composteurs pour les ménages disposant d’un espace extérieur. Ensuite, le compostage de proximité : la Métropole a par exemple mis en place un marché public de maîtres composteurs, composé de professionnels de la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets pour l’accompagnement des associations citoyennes ayant demandé un composteur. Puis le vermicompostage de proximité : les mairies ou les bailleurs sociaux fournissent des lombricomposteurs qui sont installés et gérés par une association locale, Eisenia. Ce dispositif existe uniquement dans certains quartiers et communes. Enfin, le compostage en plateforme : installation de bornes à compost dans l’espace public, puis collecte hebdomadaire et acheminement vers une plateforme de compostage. Cependant en pratique, hormis les déchets verts déposés en déchetterie, en 2023, 84,5 % des déchets alimentaires des ménages de la Métropole se retrouvent dans la poubelle grise et vont en incinération. Cette même année, seuls 15 % ont été valorisés sous forme de compost, soit moins de 9 kg par habitant et par an.

Éviter des émissions de gaz à effet de serre, c’est aussi ça l’objectif de limiter ces déchets ?

Effectivement, la mise en décharge classique des biodéchets est à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre. Le tassement des déchets provoque la fermentation de déchets alimentaires dans un milieu sans oxygène, créant ainsi des conditions favorables à l’émission de méthane dans l’atmosphère. Et le méthane a un pouvoir dit de « réchauffement » global de la planète 25 fois supérieur à celui du CO2.

L’impact carbone annuel du gaspillage alimentaire est évalué à 3 % de l'ensemble des émissions de l'activité nationale. Et la France s'est engagée à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025. L’étude comparative des émissions menée dans le cadre du projet de recherche « VALOR » montre qu’une gestion de proximité en compost réutilisé sur des territoires proches est toujours moins émissive que le compostage industriel.

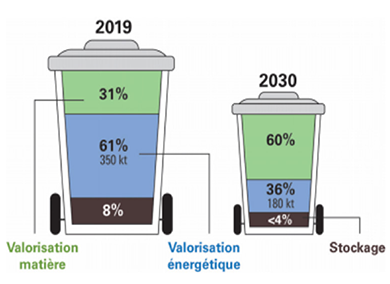

À l’heure actuelle, 31 % des biodéchets retournent au sol via le compostage et 61 % font l’objet d’une valorisation énergétique. D’ici 2030, la Métropole de Lyon ambitionne de doubler la valorisation matière

(source : Étude « VALOR »).

Que va changer la nouvelle loi récemment entrée en vigueur ? Pensez-vous que l’on puisse d’ici les prochaines années parvenir un jour à 100 % de tri des biodéchets ?

En ce début d’année 2024, selon l’ADEME, 20 millions d’habitants sont desservis par une solution de tri. Nous sommes au début d’un nouveau cycle, le chemin risque d’être long avant de parvenir à 100 % de recyclage des biodéchets. À l’échelle de la Métropole, tous les citoyens ne disposent pas encore d’une solution de collecte et de valorisation de leurs biodéchets et ils ne sont pas tous informés sur cette nouvelle exigence. Ce nouveau tri à réaliser peut représenter une contrainte supplémentaire, notamment dans des cuisines parfois très exiguës. Aussi, la cohabitation entre les composteurs de proximité et des bornes à compost obligent à un double tri : déchets non carnés pour les composteurs, tous les déchets pour les autres bornes. Enfin, les changements de comportements demandent du temps. Par ailleurs, il faudra penser à différentes échelles et réfléchir aux utilisations pour les produits issus des biodéchets valorisés. Si l’on prend l’exemple du compost : aujourd’hui, peut-on envisager l’utilisation de la totalité du compost produit sur le territoire de la Métropole de Lyon ? La réponse est oui, car on ne valorise que 15 % des biodéchets en compost. Si le volume de biodéchets valorisé en compost augmente de façon significative, la question se posera.

________________________

[1] La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 18 février 2020, entend accélérer le changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. ()

[2] EVS (Université Lyon 3, Université Lyon 2, Université Jean Monnet, ENS de Lyon, ENTPE, ENSAL, INSA Lyon, EMSE)

[3] Étude « VALOR », Valorisation des biodéchets des ménages en compost pour l'amendement des sols (2020-2024), financée par l’ADEME.

Unité mixte de recherche Environnement Ville et Société (EVS) – CNRS – INSA Lyon, Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes Lyon (ISARA) Lyon, Université Lyon 3, Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'alimentation et l'environnement Avignon (INRA), Association Eisenia.

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Manon BROSSAT

Valorisation de la fraction fine des Mâchefers d'Incinération des Déchets non-Dangereux dans des matériaux cimentaires aérés

Doctorante : Manon BROSSAT

Laboratoire INSA : DEEP

Ecole doctorale : ED 206 : Chimie de Lyon

La fraction fine des MIDND (particules mesurant moins de 2 mm) représente 30 à 40 % de la masse des MIDND. Elle est rarement valorisée, notamment à cause des teneurs élevées en éléments traces métalliques qu’elle contient. Sa composition chimique et sa granulométrie en font néanmoins une candidate intéressante pour être utilisée comme matière première secondaire dans des matériaux cimentaires. De plus, la présence d’aluminium métallique dans les MIDND pourrait permettre son utilisation en tant qu’agent porogène pour la production de matériaux aérés. Cette thèse porte dans un premier temps sur la caractérisation physico-chimique de la fraction fine des MIDND en vue de son utilisation comme agent porogène, et vise notamment à évaluer la quantité et la réactivité de l’aluminium métallique. La démarche expérimentale de formulation des matériaux cimentaires est divisée en trois étapes. Les paramètres influençant les propriétés d’intérêt ont tout d’abord été identifiés au cours d’une étude sur pâte de ciment. L’optimisation de ces paramètres de formulation est réalisée sur mortier et est accompagnée de caractérisations physiques, microstructurales et environnementales. Les formulations jugées optimales ont alors été mises en œuvre sur bétons afin de vérifier la validité de la démarche expérimentale. Les résultats montrent que cette démarche permet de produire effectivement des mortiers et des bétons de MIDND avec des masses volumiques, résistances à la compression et conductivité thermique comparables à celles des matériaux aérés de référence. Les pores des matériaux avec MIDND diffèrent de ceux des matériaux aérés de référence par leur plus petite taille et par leur forme irrégulière. Les tests de lixiviation à l’échelle des bétons et de mortiers ont démontrés de faible relargage en polluants, compatibles, pour la grande majorité des matériaux, avec les seuils environnementaux définis par l’Arrêté du 18 novembre 2011 et le Soil Quality Decree.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Laura Bassi, INSA-Lyon (Villeurbanne)

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Sciences & Société

[Conférence] : Quand les déchets produisent de l’énergie

Conférenciers : Julie Figueras - Laboratoire DEEP et Pierre Buffière, directeur du laboratoire DEEP

La thèse en génie des procédés de Julie Figueras : l’objectif de la thèse était d’optimiser le procédé de bio-méthanation d’Enosis ayant comme matière première le syngas, majoritairement composé de CO et de H2, obtenu par pyro-gazéification et l’enjeu a été de développer une communauté microbienne ayant la capacité de convertir le syngas en méthane dans des conditions intensives. Les travaux ont permis de répondre à cette problématique grâce à la spécialisation, sur un réacteur en pression, d’une communauté microbienne qui a montré d’excellentes performances dans la production de méthane ainsi qu’une forte tolérance au CO.

Informations complémentaires

- scd.animation@insa-lyon.fr

- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/6915

-

INSA Lyon - Bibliothèque Marie Curie - Amphithéâtre Émilie du Châtelet - Villeurbanne

Mots clés

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Sciences & Société

Caffè della Scienza - Café scientifique sur le thème de la réduction des déchets.

Corrado Amodeo, ingénieur de recherche, est l'invité du premier 'Caffé della scienza' à l'Institut Cuturel Italien de Lyon sur le thème de la réduction des déchets.

Rencontres mensuelles en langue italienne sur les thèmes de la science et des innovations avec Claudio Rosmino, journaliste Euronews Scienza.

Pour ce rendez-vous, rencontre avec Corrado Amodeo, ingénieur de recherche, Deltalys - Laboratoire Deep de l'INSA Lyon sur le thème : Riduzione dei Rifiuti o Rifiuti Risorsa ? > Quali sono le sfide che ci attendono e le soluzioni possibili nel nostro quotidiano : Réduction des déchets ou déchets-ressource ? Quels sont les défis qui nous attendent et les solutions possibles dans notre quotidien.

Un extrait de l'interview vidéo de Corrado Amodeo réalisée par des étudiants d'Eurinsa sera présenté à cette occasion.

Informations complémentaires

- corrado.amodeo@insa-lyon.fr

- https://bit.ly/3DjiyTq

-

Institut Culturel Italien (Loft, RDC) 18, rue François Dauphin - 69002 Lyon

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Recherche

Dans les poubelles de Monaco

C’est un pays connu pour son faste, ses princesses et son casino, moins pour ses poubelles. Pourtant, c’est sur ce sujet que la Principauté de Monaco a décidé d’innover. Accompagnés par la plateforme technologique Provademse, des ingénieurs de la direction de l’aménagement urbain du gouvernement princier travaillent à l’élaboration de la prochaine usine de traitement de leurs déchets. Si, pour éviter une crise semblable à celle de leurs voisins corses, l’état prévient ses résidents grâce à des campagnes de sensibilisation au recyclage réalisées régulièrement, les quelques tonnes d’ordures ménagères restent un enjeu crucial pour le territoire. Loin de l’image dépeinte par les tabloïds, le Rocher dévoile un autre visage, entre impératifs économiques et priorité environnementale.

Derrière les strass et les paillettes

C’est au bord de la méditerranée, entre terre et mer qu’il s’étend sur 2 km2. S’il est connu pour son glamour, le deuxième plus petit État indépendant du monde, l’est moins pour son engagement environnemental. Pourtant, S.A.S le Prince Albert II a engagé la Principauté de Monaco à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55 % à l’horizon 2030. Avec un arrière-grand-père océanographe, le descendant de la Maison Grimaldi hérite d’une histoire familiale et d’un crédo tournés vers la protection de la nature : mieux connaître son environnement, pour mieux le protéger.

Aujourd’hui, la petite ville-état qui compte environ 39 000 habitants est un véritable terrain d’expérimentations à ciel ouvert. Parmi les infrastructures urbaines destinées à la vie monégasque : l’usine de valorisation des déchets. Haute de douze étages, elle prend place en plein centre-ville au cœur du quartier Fontvieille : sans aucune odeur ni panache de fumée, la troisième génération d’usines fait presque face à la mer. Mais malgré ses nombreuses spécificités et ses 40 années d’existence, l’infrastructure de traitement thermique ne fait plus l'unanimité. Elle fait aujourd’hui l’objet d’un nouveau plan de gestion sur lequel travaillent Laurence Marty, cheffe de section et Gilles Cellario, directeur adjoint de l'aménagement urbain du gouvernement princier. Leur mission : mettre en place une nouvelle usine d’ici 2025 en accord avec l’ambition de neutralité carbone du pays.

La rencontre avec Provademse se fait naturellement, lorsque Jean-Louis Six rejoint la plateforme d’Insavalor il y a quatre ans. « Je travaillais avec Monaco à l’époque où j’étais au CEA. Naturellement, j’ai voulu leur présenter nos activités et leur offrir l’opportunité de s’appuyer sur notre neutralité et notre expertise pour leur projet. Nous avons organisé une rencontre avec Jacques Mehu, le fondateur et ancien directeur scientifique de Provademse », explique-t-il. « Monaco était déjà avant-gardiste en matière de traitement des déchets, notamment avec une des premières usines de valorisation énergétique d’Europe au début du 20e siècle. Lorsque nous avons rencontré Laurence et Gilles, j’ai su que l’histoire allait être exaltante. Nous devions les accompagner dans ce projet ambitieux de révolution du processus de traitement de leurs déchets », explique Jacques, aussi enseignant-chercheur désormais retraité, et encore passionné par le métier.

Copyright : Principauté de Monaco/Twitter

La valorisation des déchets : le cœur de métier de Provademse

« Dépollution et traitement », « nouvelles ressources d’énergie » et « nouvelles ressources matières » : derrière ces mots se cache le terrain de jeu de Provademse : quotidiennement, les équipes de la plateforme technologique travaillent avec les laboratoires de l’INSA Lyon et leurs partenaires industriels, à valoriser ce qui pourrait être le prochain eldorado. « Les déchets sont des produits d’une nouvelle économie car la question environnementale occupe une place grandissante dans notre société. Face à la raréfaction des matières premières comme le sable ou certaines matières vitales par exemple pour de nombreuses industries, le déchet commence à trouver ses lettres de noblesse. Dans le cas de Monaco, dont la densité de population est très forte, c’est une réelle question », explique Jean-Louis Six, l’actuel directeur de l’unique plateforme technologique française dédiée à la valorisation des déchets.

Alors que Provademse accompagnait les ingénieurs monégasques sur le lancement d’un appel à technologies pour la future centrale de traitement, un cas d’étude avait été lancé auprès des élèves-ingénieurs. Avec un cahier des charges très contraignant et une complexité urbanistique et financière affichée, les 5e années du département génie énergétique et environnement s’étaient vus participer à un challenge grandeur nature. Mais pour cette fois, la dimension environnementale du projet était considérée plus importante que la résolution technique, une première pour ces jeunes expérimentateurs. « Le projet est très ambitieux, et le premier appel que nous avions lancé auprès de grands groupes internationaux s’était révélé infructueux. Pour cet exercice, nous leur avions donné très concrètement les mêmes consignes qu’à ces entreprises ! Même si aucune solution à proprement parler ne s’est démarquée malgré leurs précisions techniques, ces étudiants nous ont apporté beaucoup plus. Ils nous ont offert de décaler notre regard sur la problématique et c’était ce dont nous avions besoin. En tant que professionnels, nous nous bridons naturellement, évitons les risques et cet échange avec ces esprits ouverts nous a permis de prendre les choses sous un autre angle », expliquent Laurence Marty et Gilles Cellario.

Expliquer l’ingénierie

Spécialiste de l’innovation technologique et motivée par le respect de l’environnement, la plateforme technologique a l’habitude d’accompagner ses partenaires à mettre en place des éco-stratégies à long terme. « Notre rôle est de faire le lien entre nos collègues des laboratoires de recherche et nos partenaires industriels. Nos experts élaborent des solutions pour traiter et valoriser les déchets qui nous sont confiés, et s’appuient sur nos moyens expérimentaux pour prouver leur efficacité et leur possible industrialisation. Mais je crois qu’avec le projet de Monaco, nous sommes allés plus loin que ça », ajoute Jean-Louis Six, directeur de Provademse.

Pour les partenaires monégasques, le lien s’est étendu au-delà de la recherche et de la technique. « Trouver des solutions technologiques est une chose, et faire comprendre la technique en est une autre. Le traitement des déchets est un sujet difficile et en tant que technicien, il est délicat faire accepter qu’il n’existe pas toujours de solution technique pour une ambition. Le sujet a besoin d’être traité avec pédagogie, de la prise de décision à l’utilisation quotidienne car il est facile de démotiver sur ce sujet, à force de contradictions. L’expertise de Provademse nous a aidés à être plus audibles face à des décisions politiques. Cette forme de dialogue social fait partie de notre métier d’ingénieur, et nous sous-estimons sa force trop souvent », ajoutent Laurence Marty et Gilles Cellario.

À l’heure actuelle, les urbanistes de la Principauté poursuivent l’exercice d’équilibre entre ambitions politiques et environnementales, toujours accompagnés par les équipes de la plateforme technologique villeurbannaise. Des prélèvements de caractérisation des déchets ménagers et assimilés de Monaco sont en cours ; en répondant à des protocoles d’analyse précis, ils offriront un panel des déchets jetés quotidiennement, dans le but d’affiner la solution technologique finale. La nouvelle usine de traitement des déchets devrait être mise en service en 2025. Fera-t-elle toujours face à la mer ?

Sciences & Société

MasterClass Corrosion

Dans le cadre de la journée mondiale de la Corrosion, The World Corrosion Organization propose une MasterClass aux étudiants de l’INSA.

L’événtement permet de réunir les étudiants des départements de Sciences et Génie des Matériaux et de Génie Mécanique, pour évoquer l’importance des conséquences de la corrosion sur des enjeux environnementaux, climatiques et économiques.

L’objectif est de sensibiliser les élèves-ingénieurs sur l’importance économique et le danger que représente la corrosion. Aussi, d’éviter à l’avenir, que la corrosion ne soit prise en considération qu’au moment de l’apparition des problèmes.

Avec la participation exceptionnelle de cinq intervenants spécialistes :

- Sophia NECIB, Ingénieure corrosion à l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA)

- Marion PARISE, Experte matériaux et expertise d’avarie à EDF Hydro, Division Technique Générale

- Patrice CASTAGNA, Responsable d'Opérations Expertise & Formation, Ingénieur Matériaux-Corrosion du groupe Bureau Veritas

- Damien FERON, Directeur de Recherche au CEA et Professeur à l’INSTN, Vice-Président de la WCO (World Corrosion Organisation, ONG reconnue par l’ONU), après avoir présidé la Fédération Européenne de Corrosion (EFC, 2017-18)

- Bernard Normand – INSA Lyon - Professeur des Universités à l'INSA Lyon.

Informations complémentaires

-

Campus LyonTech La Doua - Rotonde - Bâtiment Les Humanités - Villeurbanne

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Recherche

Le mâchefer, un matériau prometteur

Le mâchefer est le résidu de l'incinération du charbon ou des déchets dans les usines d'incinération. Le mâchefer de charbon, moins complexe à traiter car issu d’une seule matière première, est utilisé depuis des années dans la composition de ciment ou de béton. Le mâchefer issu de la combustion de déchets est, quant à lui, bien plus complexe à retraiter. Entretien avec Denise Blanc, spécialiste en mâchefer depuis 2010 et enseignante-chercheuse au laboratoire Déchets Eaux Environnement Pollutions (DEEP) de l’INSA Lyon depuis 2002.

Quels sont les avantages de ce matériau ?

Le mâchefer présente trois avantages majeurs. Tout d’abord, ses excellentes caractéristiques géotechniques font de lui un matériau utilisable pour de nombreuses applications du BTP. Nous produisons chaque année, trois millions de tonnes de mâchefer. Deux millions sont transformées en grave, matériau utilisé en sous-couche de voirie, tandis que l’autre tiers est enfoui dans des décharges. Nous pourrions utiliser cette matière première plutôt que de continuer à extraire des minéraux naturels dans les carrières, disponibles en quantité limité. Pour finir, le mâchefer est produit de façon uniforme sur l’ensemble du territoire en fonction des centrales d’incinération. Les coûts liés au transport seraient donc moindre que ceux des minerais issus des carrières.

Quelles problématiques posent l'utilisation du mâchefer ?

Contrairement au mâchefer de charbon, le mâchefer issu de l’incinération des déchets est composé non pas d’un seul élément, mais bien de l’ensemble des éléments du tableau périodique de Mendeleïev. En effet, tous les déchets non recyclables sont incinérés : vélos, plastiques, éviers en céramique, poêles, etc. Depuis novembre 2011, un arrêté plus sévère que celui de 1994 réglementant les mâchefers, a réévalué la composition du mâchefer et les taux d’éléments le composant. Par exemple, la quantité en plomb a été divisée par dix et de nouveaux éléments sont à mesurer, comme le baryum, le zinc, le nickel ou encore le chlorure. Ces contraintes réglementaires rendent le mâchefer plus difficilement utilisable.

Une autre problématique est la réticence des acteurs publics à vouloir utiliser ce matériau. En effet, ayant le statut de déchet non dangereux et non pas le statut de déchet inerte, les collectivités ne veulent plus l'utiliser sous leurs routes. Ils préfèrent s’orienter vers d’autres matériaux (béton, grave de charbon), mieux connus en termes de composition.

Quel rôle joue le laboratoire DEEP ?

Le laboratoire DEEP existe depuis 40 ans et est spécialisé dans la caractérisation chimique et minéralogique des eaux et déchets solides. En lien avec le Département Génie Civil et Urbanisme (GCU) ou le laboratoire MATEIS, une équipe de chercheurs travaille depuis 20 ans sur les mâchefers afin de mieux les caractériser, connaître leur évolution chimique dans le temps, éviter leur mise en décharge et vérifier qu’ils ne soient pas dangereux pour l'environnement. Nous travaillons actuellement avec deux autres chercheurs sur deux solutions :

- Extraire les métaux du mâchefer. Lorsqu’un mâchefer est composé, par exemple, d’aluminium, il aura tendance à gonfler et se fissurer avec le temps. Nous essayons donc de retirer les métaux présents dans le mâchefer pour le rendre plus stable et non toxique. Nous travaillons également en anticipation d’une nouvelle directive européenne qui imposera de recycler un certain pourcentage de métaux dans tous les matériaux produits.

- Trouver une autre utilisation. Actuellement, par son statut de déchets, le mâchefer n’est utilisé qu’en soubassement de routes. Nous travaillons sur la possibilité de l’introduire dans d’autres matériaux comme du béton ou du ciment. Une thèse est en cours au laboratoire DEEP pour trouver des solutions pour rendre le béton fabriqué avec du mâchefer plus performant : composition, traitement thermique, lavage chimique… En effet, les bétons avec du mâchefer ont de moins bonnes propriétés que les bétons traditionnels. Règlementairement cette solution n’est pour le moment pas exploitable car le mâchefer a encore un statut de déchets, mais si nous arrivons à produire un mâchefer qui ne soit pas considéré comme un déchet nous ouvrons la voie à de nombreux autres usages !

Et quel avenir voyez-vous pour le mâchefer ?

Le mâchefer est un matériau qui intéresse de nombreux pays car il est produit dans le monde entier et permet une certaine indépendance vis-à-vis des pays producteurs de matières premières. Les Pays-Bas, pays avec une faible quantité de carrières, ont par exemple déjà ouvert l’utilisation du mâchefer pour d’autres applications qu’en sous couche des routes. Plus proche de chez nous, des étudiants de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon (ENSAL) ont réalisé un projet de fin d’études pour concevoir du mobilier urbain avec du mâchefer. En lien avec le Grand Lyon et les Grands Ateliers, ils travaillent sur la réintégration de ce matériau dans nos usages quotidiens. Au sein même de l’INSA, des collègues chercheurs essayent d’utiliser le mâchefer pour traiter les biogaz à la place du charbon actif. Bref, le mâchefer a un bel avenir devant lui !