Recherche

L’app StopCovid : guérir le mal par la tech ?

« Le déconfinement n’a pas changé grand-chose à mon quotidien. J’ai toujours peur de sortir, de côtoyer le virus et de le transmettre à mes proches », confie Martine, personnel administratif à l’INSA Lyon. Depuis l’annonce de la reprise progressive de la vie économique, bon nombre de citoyens comme Martine craignent de s’aventurer dans les lieux publics, songeant aux risques de contracter le Covid-19 sans le savoir. « J’ai entendu parler de cette application, StopCovid, qui nous permettrait de tracer nos contacts et prévenir si nous avons été à proximité d’une personne qui par la suite a été testé positive. Mais je ne comprends pas tous les tenants et les aboutissants de cet outil. En plus, on nous a fait peur avec le traitement de nos données échangées pendant nos réunions en visio avec des outils collaboratifs comme Zoom, durant le confinement. Alors une application qui manipule des données de contact, je suis méfiante », ajoute-t-elle, septique quant à l’utilisation future de cette application.

Casser les chaînes de transmissions du Covid-19, pas les libertés

Il y a peu, le gouvernement français détaillait les modalités de la deuxième phase du déconfinement. Réouverture des bars et restaurants, de certaines frontières et retour des lycéens dans leurs établissements… Autant de situations génératrices de contacts physiques avec nos semblables où il nous faut rester prudents, respectant gestes barrières et port du masque. Autre point soulevé par Édouard Philippe lors de l’annonce détaillant la deuxième phase du déconfinement du pays, le lancement d’une application de contact tracing capable de mémoriser les contacts physiques prolongés des utilisateurs.

Patients symptomatiques ou transmission silencieuse, le modèle de propagation du coronavirus SARS-CoV-2 n’est pas encore totalement compris par les épidémiologistes. Cependant une certitude subsiste : la probabilité d’infecter d’autres personnes est plus élevée aux premiers stades de la maladie. Pour prévenir rapidement les personnes d’un risque d’infection et couvrir les situations de transmissions particulières comme les trajets en transports en commun, l’application StopCovid propose d’informer son utilisateur d’une exposition à risque au Covid-19, grâce aux signaux Bluetooth émis par son téléphone portable. « En fait, le principe de l’application est le même qu’une enquête sanitaire manuelle. Le contact tracing est connu des médecins et permet de retrouver les chaînes de propagation d’une épidémie. Ici, l’outil numérique complète les enquêtes sanitaires existantes en conservant une trace des contacts prolongés que l’utilisateur pourraient oublier ou ne pas connaître, cas typiquement rencontré dans les transports en commun. En cas d’infection avérée, les individus qui ont été en contact avec la personne infectée seront notifiées d’une exposition à risque, et pourront ainsi réagir pour ne pas devenir un facteur de propagation », explique Antoine Boutet, enseignant-chercheur du département Informatique de l’INSA Lyon et membre de l’équipe PRIVATICS1 qui a participé à la conception de cette application.

Patients symptomatiques ou transmission silencieuse, le modèle de propagation du coronavirus SARS-CoV-2 n’est pas encore totalement compris par les épidémiologistes. Cependant une certitude subsiste : la probabilité d’infecter d’autres personnes est plus élevée aux premiers stades de la maladie. Pour prévenir rapidement les personnes d’un risque d’infection et couvrir les situations de transmissions particulières comme les trajets en transports en commun, l’application StopCovid propose d’informer son utilisateur d’une exposition à risque au Covid-19, grâce aux signaux Bluetooth émis par son téléphone portable. « En fait, le principe de l’application est le même qu’une enquête sanitaire manuelle. Le contact tracing est connu des médecins et permet de retrouver les chaînes de propagation d’une épidémie. Ici, l’outil numérique complète les enquêtes sanitaires existantes en conservant une trace des contacts prolongés que l’utilisateur pourraient oublier ou ne pas connaître, cas typiquement rencontré dans les transports en commun. En cas d’infection avérée, les individus qui ont été en contact avec la personne infectée seront notifiées d’une exposition à risque, et pourront ainsi réagir pour ne pas devenir un facteur de propagation », explique Antoine Boutet, enseignant-chercheur du département Informatique de l’INSA Lyon et membre de l’équipe PRIVATICS1 qui a participé à la conception de cette application.

StopCovid n’était pas encore disponible sur les plateformes d’applications qu’elle faisait déjà parler d’elle. Souvent mal comprise, elle pourrait pourtant s’avérer utile à un déconfinement efficace évitant de nouvelles contaminations et l’éventualité d’une nouvelle phase de confinement. « De nombreuses applications de type contact tracing ont rapidement émergé au début de l’épidémie, mais malheureusement, toutes ne sont pas respectueuses de la vie privée de leurs utilisateurs. L’équipe PRIVATICS a rapidement voulu se rendre utile dans le combat contre le Covid-19 : nous avons ainsi développé le protocole ROBERT2 qui décrit comment l’application devrait fonctionner afin de prévenir des fuites d’informations personnelles », annonce Antoine Boutet.

Bluetooth VS géolocalisation

Des concepts de traçage numériques étudiés partout dans le monde, mais des modalités de suivi qui diffèrent selon les pays, oscillant entre urgence sanitaire et liberté individuelle. Parmi ces outils, deux tendances se dessinent : la géolocalisation, technologie de « tracking » s’appuyant sur un système GPS qui permet de déterminer la localisation d’une personne avec une certaine précision. Et le Bluetooth, technologie de « tracing » majoritairement utilisée dans le cas du traçage numérique, correspondant au besoin actuel de capter une proximité physique entre individus. « Pour expliquer le fonctionnement de l’application, prenons l’exemple d’Alice, qui décide d’installer StopCovid et d’activer la fonction Bluetooth de son smartphone. Lors de l’installation, aucune authentification n’est nécessaire. L’application générera des pseudonymes aléatoires, utilisés les uns après les autres pendant une période limitée. Lors d’un trajet dans les transports en commun par exemple, le téléphone d’Alice détectera via le Bluetooth, les pseudonymes associés aux appareils mobiles voisins à moins d’un mètre du sien, croisés pendant au moins quinze minutes. Si plus tard Alice ressentait les symptômes du Covid-19 et était testée positive, elle donnerait l’autorisation de partager anonymement les pseudonymes détectés pendant sa phase de contagion avec l’autorité sanitaire, qui informerait à son tour les appareils ayant croisé la route d’Alice. Les utilisateurs notifiés recevraient également des consignes à suivre, afin de bien réagir face à la situation », poursuit l’enseignant-chercheur spécialiste des questions de conception et développement d’outils d’amélioration de confidentialité numérique au sein du laboratoire Citi.

Du « tracing » au « tracking », n’y-a-t-il qu’une lettre ?

Conçue pour améliorer le dépistage des dangers de contaminations dans les lieux publics, l’application permettrait de gagner 24 à 48 heures sur le travail des brigades sanitaires comme l’affirme Cédric O, secrétaire d’État au numérique. Mais à quel prix ? Parmi les craintes évoquées par Martine à l’utilisation d’une telle application mobile, celle de la protection de ses données personnelles récoltées lors de l’utilisation du Bluetooth. « Comment puis-je être assurée que mes données, d’ordre médical et donc sensibles, soient protégées ? Qui aura la main dessus et jusqu’à quand ? », se questionne-t-elle.

La CNIL, Commission Nationale Informatique & Libertés, a constaté dans son dernier avis du 25 mai que « l’application StopCovid ne conduira pas à créer une liste des personnes contaminées mais simplement une liste de contacts entre pseudonymes, respectant ainsi le concept de protection des données dès la conception. »

Pour l’enseignant-chercheur du département Informatique, il est naturel d’avoir une appréhension à l’égard d’un outil numérique de cette ampleur. « Dès le départ, il était bien évident que l’application ne devait pas représenter un danger pour nos libertés, surtout pour une application de cette nature. L’architecture du système est pensée de telle manière que personne, pas même l’État, n’ait accès à la liste des pseudonymes des personnes contaminées, ni au graphe des interactions entre utilisateurs. Les données utilisées par l’application sont effacées quatorze jours après leur création et ne comportent ni le nom, ni l’adresse, ni le numéro de téléphone de l’utilisateur », rassure Antoine Boutet.

Début juin 2020 et à travers tout le pays, l’application StopCovid est donc déployée, basée sur cinq principes fondamentaux garantis par le Gouvernement : le volontariat, le respect de la vie privée, l’anonymat, la transparence et l’éphémérité de vie de l’outil. « Heureusement qu’il existe des gardes fous comme la CNIL ou le Comité Consultatif National d’Éthique qui encadrent ce qui est possible de faire », déclare le scientifique. « L’application a été développée en lien avec des épidémiologistes pour s’assurer de fournir un outil viable et efficace, son développement a été encadré par l’ANSSI3 et son code source est accessible pour plus de transparence quant à son comportement. Une fois l'analyse des risques de l'application établie, la balance entre les enjeux médicaux et sociaux mais aussi légaux et moraux pour décider d'une mise en place ou non de l’application, n'était plus de l'ordre scientifique mais de la responsabilité des politiques », poursuit-il.

Un fichier santé « plus protégé que l’assurance maladie »

Comment parler de données personnelles de millions de citoyens sans que les GAFAM ne pointent le bout de leur nez ? Si Apple et Google avaient proposé aux gouvernements une solution clé en main, le pays des Gaulois a rapidement décliné. En cause ? La souveraineté numérique et la nature d’une mission de service publique relevant de l’État et non d’acteurs privés internationaux. « En entretenant une vision d'états big brother, ces entreprises se placent en tant que bienfaiteurs et essaient de faire oublier au passage leurs pratiques opaques quant à la manipulation des données personnelles et leur vision très singulière de la vie privée », se désole Antoine. « L’équipe PRIVATICS a proposé une solution calculant le risque d’exposition de manière centralisée, c’est à dire effectué sur un serveur qui détient les informations liées à l’application. Cette centralisation permet également aux épidémiologistes de mieux calibrer le fonctionnement de l’application en fonction de son utilisation. À l’inverse, Apple et Google ont adopté un calcul de risque d’exposition décentralisé, c’est-à-dire effectué sur le téléphone des utilisateurs. Bien qu’attractif, cette solution nécessite d’envoyer les pseudonymes des personnes infectées à tous les téléphones, laissant une opportunité aux utilisateurs mal intentionnés d’exploiter ces informations » ajoute-t-il.

De son côté, le gouvernement s’est voulu rassurant quant à la question de la centralisation des données : « Ce fichier de santé sera le plus sécurisé de la République française. Davantage que les bases de données des hôpitaux et de l’Assurance maladie. Avec à l’intérieur, des données d’un intérêt limité. À savoir une liste de personnes ayant été en contact avec un malade », a déclaré Cédric O.

Une appli contre une maladie : efficace ou pas ?

Si les débats à propos de la protection de données personnelles ont fait couler beaucoup d’encre, les doutes sur la fiabilité technique de la méthode utilisée n’ont pas été épargnés : précision de la technologie Bluetooth, physiologie des personnes, position du téléphone portable, état de la batterie du téléphone, modèle de transmission du virus… Autant de paramètres qui nuiraient à la fiabilité des résultats fournis par StopCovid. Arguments que l’équipe PRIVATICS entend : « La technologie Bluetooth n'a pas été conçue pour mesurer des distances. Son calcul peut parfois être faussé en fonction de l’environnement. De plus, le Bluetooth peut détecter une proximité entre deux personnes se trouvant de part et d’autre d’une vitre ou d’un mur en Placoplatre par exemple. Après de nombreux tests in situ, l'équipe MARACAS du Laboratoire Citi qui s'est occupée du calcul de distance est arrivée à des résultats très satisfaisants lorsqu’on connaît la technologie Bluetooth », témoigne l’enseignant-chercheur de l’INSA Lyon. Une histoire de choix, donc.

Baguette magique numérique ?

Est-ce réellement le -mauvais- traitement de nos données personnelles que nous craignons ? Ou bien la puissance de l’outil numérique capable de révéler nos données les plus intimes ? Plusieurs fois sommée d’outil préambulaire à une société de surveillance des masses à la Georges Orwell, l’application StopCovid soulève peut-être une question de fond. Sommes-nous en train de prendre conscience collectivement que ce petit objet numérique, que 80% des Français portent quotidiennement dans leur poche, est devenu malgré nous, une extension de nous-même ? Alors que les dérives des entreprises privées en possession de nos données personnelles ne sont plus des surprises, l’application StopCovid continue de diviser par son action intrusive dans la vie de ses utilisateurs. Pour les chercheurs de l’Inria, le questionnement a bien eu lieu : à quel point StopCovid est plus intrusive qu’une enquête sanitaire de contact manuelle qui consiste à indexer -numériquement- et dans les moindres détails, les quatorze derniers jours vécus par un patient atteint du Covid-19 ?

Pour David Wittmann, enseignant aux Humanités de l’INSA Lyon, la mise en place rapide d’une telle application doit nous interroger sur la réalité dans laquelle nous vivons. Si la sensibilité des données, leur sécurité ainsi que la loyauté et l’explicabilité des algorithmes sont dorénavant des questions centrales et classiquement soulevées lors de l’apparition d’un nouvel outil numérique, celui-ci est rarement interrogé dans son environnement global. « La crise sanitaire que nous traversons a révélé des failles sociétales très importantes comme une inégalité sociale des mortalités dues au Covid-19, des manques productifs criants, l’invisibilité et le mépris social pour des personnes essentielles à la société etc. Nous sommes sur un navire qui tangue, et on tend à croire un peu magiquement que, face aux pénuries de médicaments et autres produits sanitaires, le numérique est par lui seul capable de nous sauver. Cette application est au plus une aide, mais ce qui compte réellement ce sont les équipes déployées sur le terrain, les moyens qui sont attribués aux soignants », explique David Wittmann. Mirage ou cache-sexe d’un désœuvrement social, matériel et économique dans une période troublée, pour l’enseignant des Humanités, l’être humain, s’il doit s’appuyer sur le numérique, doit également se frotter aux réalités matérielles et sociales complexes pour ne pas succomber au solutionnisme technique. « D’une certaine façon, le numérique nous permet d’éviter la confrontation avec le réel, les inégalités à disposer d'un smartphone nécessaire pour faire fonctionner l'application en est un exemple. Je ne suis pas pour arrêter d’utiliser l’outil numérique, mais je me méfie de la croyance qui consiste à apposer une solution technologique à tout problème, nous éloignant de la responsabilité de prendre en charge le réel dans ses aspérités et ses injustices. Il ne faudrait pas que les débats, certes légitimes, autour d’une telle application se substituent au débat sur les nécessaires transformations politiques et sociales du monde dans lequel nous vivons », poursuit l’enseignant.

Pour David Wittmann, enseignant aux Humanités de l’INSA Lyon, la mise en place rapide d’une telle application doit nous interroger sur la réalité dans laquelle nous vivons. Si la sensibilité des données, leur sécurité ainsi que la loyauté et l’explicabilité des algorithmes sont dorénavant des questions centrales et classiquement soulevées lors de l’apparition d’un nouvel outil numérique, celui-ci est rarement interrogé dans son environnement global. « La crise sanitaire que nous traversons a révélé des failles sociétales très importantes comme une inégalité sociale des mortalités dues au Covid-19, des manques productifs criants, l’invisibilité et le mépris social pour des personnes essentielles à la société etc. Nous sommes sur un navire qui tangue, et on tend à croire un peu magiquement que, face aux pénuries de médicaments et autres produits sanitaires, le numérique est par lui seul capable de nous sauver. Cette application est au plus une aide, mais ce qui compte réellement ce sont les équipes déployées sur le terrain, les moyens qui sont attribués aux soignants », explique David Wittmann. Mirage ou cache-sexe d’un désœuvrement social, matériel et économique dans une période troublée, pour l’enseignant des Humanités, l’être humain, s’il doit s’appuyer sur le numérique, doit également se frotter aux réalités matérielles et sociales complexes pour ne pas succomber au solutionnisme technique. « D’une certaine façon, le numérique nous permet d’éviter la confrontation avec le réel, les inégalités à disposer d'un smartphone nécessaire pour faire fonctionner l'application en est un exemple. Je ne suis pas pour arrêter d’utiliser l’outil numérique, mais je me méfie de la croyance qui consiste à apposer une solution technologique à tout problème, nous éloignant de la responsabilité de prendre en charge le réel dans ses aspérités et ses injustices. Il ne faudrait pas que les débats, certes légitimes, autour d’une telle application se substituent au débat sur les nécessaires transformations politiques et sociales du monde dans lequel nous vivons », poursuit l’enseignant.

Qu’elles nous rassurent, nous divertissent ou nous aident à stopper la propagation du Covid-19, serait-il de bon ton de rappeler ici que les applications mobiles n’ont rien de magique. Aussi arriverons-nous à saisir le pouvoir de notre smartphone sur nos vies intimes comme nous avons compris la puissance du masque pour se protéger soi, et les autres ? Le chercheur du laboratoire Citi le rappelle : « L’utilisation ou non de l’application est à l’initiative de chacun. Le choix revient à l’utilisateur, qui, comme il devrait le faire pour toutes les applications qu’il utilise quotidiennement, soit conscient de l’utilisation de ses données et responsable de ses choix numériques. La plupart des utilisateurs ne sont pas bien informés des enjeux globaux du numérique, par manque de connaissance du contexte peut-être et notre mission de chercheur est aussi de sensibiliser à ces réalités », conclut Antoine Boutet.

1 Laboratoire Citi (INSA Lyon/Inria/UdL)

2 ROBust and privacy-presERving proximity Tracing

3 Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Informations

Pour approfondir : L'intelligence artificielle - IA - au coeur de l'enjeu "information et société numérique" de l'INSA Lyon, le numéro n°7 du Magazine #57 traite de l'intelligence artificielle.

Recherche

L’algorithme : cette formule arbitraire, miroir de l’intention humaine

Les algorithmes sont sûrement au 21e siècle ce qu’étaient les moteurs à explosion à l’ère préindustrielle. De plus en plus présents et de plus en plus élaborés, ils sont pourtant mal compris par le public non-averti. À l’occasion d’une conférence organisée par le Centre d'Innovations en Télécommunications et Intégration de Services1 (CITI) le 10 octobre dernier, Antoine Boutet, enseignant-chercheur au département informatique, explique les problématiques posées par les « blacks boxes », ces algorithmes au centre de nos vies. Immersion dans un monde opaque, où le citoyen réclame la transparence.

Algorithme, nm (lat. algorithmus) : ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Un algorithme peut être traduit, grâce à un langage de programmation, en un programme exécutable par un ordinateur.

Une vieille recette de mathématiques qui s’impose dans tous les domaines : finances, orientation professionnelle ou même vie amoureuse. Partout, ils conseillent un film à regarder, un nouvel emploi ou même, un nouvel ami.

Pour comprendre le processus, il faut en revenir aux faits. Je suis confortablement installé dans mon canapé et je m’apprête à visionner un film au moyen d’une plateforme de vidéo à la demande. Ma sélection génère une donnée qui correspond à mes goûts cinématographiques, par exemple, un genre en particulier, une thématique ou une actrice que j’apprécie voir jouer. À la fin de mon visionnage, l’application, à l’aide d’un algorithme, me suggérera d’autres films à regarder en fonction des données récoltées lors que mes choix précédents. Mais selon quels critères sont sélectionnés les films qui me sont proposés ? Quelqu’un a-t-il décidé d’établir ces règles ?

Avant l’automatisation et s’il avait été question de livres, ma bibliothécaire m’aurait conseillé tel ou tel ouvrage, mais j’aurais su, d’une façon inconsciente, que ses propositions n’auraient été ni exhaustives ni totalement objectives, car elles étaient le résultat de sa propre expérience de lecture et de mes goûts littéraires. Or, lorsque je suis en face de mon ordinateur ou de ma télévision connectée, je ne suis pas nécessairement en mesure de comprendre naturellement que l’algorithme qui fait ces propositions, a été implémenté par… Un humain.

« L’algorithme n’est pas un outil neutre et peut soulever des problèmes d’équité. Pour créer un algorithme, il faut l’intervention d’un développeur. En fonction de ses croyances personnelles, ses schémas cognitifs ou émotionnels du développeur, l’apprentissage de l’algorithme peut comporter des discriminations. Que ce soit inconsciemment, avec des erreurs d’implémentation ou consciemment avec l’introduction de biais fixés par son entreprise, l’algorithme reproduit les biais dans le résultat de l’algorithme », explique Antoine Boutet. Autre facteur de biais : l’observation des données passées pour exploiter des corrélations entre les critères de goûts et de sélection de l’utilisateur. L’une des conséquences de ce biais est l’apparition d’une bulle informationnelle. « Un même algorithme peut enfermer l’utilisateur dans un même rouage de pensées. En fonction de ses choix et des règles fixées par l’algorithme, il retombe souvent sur les mêmes informations ou les mêmes types de films par exemple », complète l’enseignant-chercheur.

L’outil algorithmique soulève donc des questions qui dépassent la discipline informatique, et ici, l’enjeu est bien éthique. « Au-delà du fait que les données personnelles peuvent contrôler le comportement de ces algorithmes, données qui sont maintenant régies par le RGPD, nous sommes face à un outil qui nous décrit, nous et le monde qui nous entoure. L’implémentation d’algorithmes répond à des intentions, individuelles ou collectives. La réflexion sous-jacente est surtout celle de la relation de l’homme à la technique : l’algorithme n’est pas un outil qui fonctionne seul, c’est un miroir de l’intention du développeur. Et aujourd’hui, sous couvert d’une technicité parfois inexplicable au grand public, certains en profitent, ne laissant aucune lisibilité au citoyen sur les algorithmes qui irrigue sa vie quotidienne », poursuit-il.

Pour le choix d’un film ou d’un livre, la question du biais de l’algorithme peut paraître anecdotique. Mais lorsqu’il s’agit d’accorder un prêt bancaire, proposer un futur partenaire de vie à travers une application de rencontre ou même scorer les patients en liste d’attente pour un don d’organe, les enjeux soulevés par les biais des algorithmes relèvent-ils encore de l’anecdote ?

Alors comment arbitrer ? Comment attribuer la liberté de concevoir un algorithme et quelle responsabilité légale imposer ? « Il est très difficile de comprendre le comportement d’un algorithme si l’on peut uniquement analyser les résultats qu’il fournit en fonction de nos interactions avec lui. Et c’est justement cette difficulté technique qui freine l’attribution des responsabilités. La régulation des pratiques est indispensable », prévient Antoine. Si l’Union Européenne s’est récemment lancée sur le sujet du droit à l’explication, l’enseignant-chercheur affirme que la sensibilisation des utilisateurs est une première étape primordiale pour avancer vers une société numérique plus transparente.

« C’est pour cela que nous avons organisé cet atelier qui a réuni informaticiens, juristes, sociologues et membres de comités éthiques. C’est une bonne façon de lancer l’alerte et de démêler les enjeux qui interrogent la société toute entière. La prochaine étape sera d’aligner les intérêts communs, pour aller vers des règles éthiques viables », conclut Antoine Boutet

1EA 3720 – Tutelles INSA Lyon et INRIA

Sciences & Société

IA2 2019: Intelligence Artificielle pour la Ville Intelligente

L’Institut d’Automne en Intelligence Artificielle (IA2), organisé par le GDR IA, a pour but de proposer une école généraliste en intelligence artificielle, afin d’offrir un panorama des différentes sous-disciplines de l’intelligence artificielle et de leurs principales techniques.

La thématique choisie pour cette école est « intelligence artificielle pour la ville intelligente», faisant écho à l’utilisation massive de techniques d’intelligence artificielle pour ces applications.

- Contact : contact-ia2@gdria.fr

Informations complémentaires

- http://ia2.gdria.fr

-

Amphi Claude Chappe, Bâtiment TC, à l’INSA de Lyon, sur le Campus de la Doua.

Mots clés

Derniers évènements

Tous les évènements

Vie de campus

RoboCup@Home SSPL : l’équipe LyonTech en 3e position

Sydney, fin juin 2019. L’équipe LyonTech avait remporté, l’année dernière, la 5e place. Cette année, ce sont deux marches de plus grimpées sur le podium de la RoboCup@Home Social Standard Platform League. Benoit Renault (doctorant INSA/CITI) et Vincent Le Doze (ingénieur INRIA/CITI) étaient sur place, soutenus virtuellement par les autres membres de l’équipe, composée de membres des tutelles INSA Lyon, CPE Lyon, INRIA et Lyon1, restés en France. Ils racontent.

Considérée comme l’une des plus grandes compétitions pour robots de service autonomes, la RoboCup@Home vise à développer des technologies de robotique d’assistance pour des applications domestiques. En lice dans la ligue « standard » où les compétiteurs utilisent des robots commerciaux, c’est le modèle Pepper qui prête ses services à l’équipe LyonTech.

« La compétition commence par une phase de préparation intense de deux jours. Notre robot est d’abord inspecté par les arbitres et doit montrer ses capacités de navigation autonome et d’interaction homme-robot. Pour préparer les épreuves, nous prenons des photos de l’appartement dans lequel Pepper devra évoluer et nous effectuons un scan 2D pour déterminer l’emplacement des obstacles statiques », explique Benoit Renault.

Les épreuves de la compétition se composent de différents scénarios à accomplir. Le robot « réceptionniste » a pour rôle d’accueillir les invités à l’entrée de l’appartement, d'obtenir leur nom et boisson favorite, et de les guider jusqu’au salon pour les présenter à leur hôte et invités potentiellement présents.

« Pour cette première situation, nous devons faire naviguer le robot, lui apprendre à connaître et reconnaître des humains en les associant à des identités. Mais malheureusement, ça n’est pas l’épreuve qui nous a le plus avantagé. Tout ne s’est pas déroulé comme nous l’espérions malgré nos nuits courtes et nos soirées de code intensives ! Notre robot a mis du temps à récupérer les images et les analyser. Le temps nous filait entre les doigts », poursuit le doctorant.

L’équipe LyonTech se concentre alors sur la seconde épreuve, intitulée « take out the garbage ».

« Il s’agit pour le robot d’identifier les poubelles de l’appartement, les récupérer par les anses dans un contenant fermé et sortir de l’appartement pour les jeter à l’endroit prévu. Mais mauvaise surprise au moment de l’épreuve ; les sacs n’avaient plus de anses et  étaient plus lourds qu’annoncé ! Nous étions dépités et notre préparation ne suffisait pas : Pepper a lâché le sac à chaque essai », ajoute Vincent Le Doze.

étaient plus lourds qu’annoncé ! Nous étions dépités et notre préparation ne suffisait pas : Pepper a lâché le sac à chaque essai », ajoute Vincent Le Doze.

Après plusieurs jours de compétition, c’est finalement le 4e jour qui s’annonce salvateur pour l’équipe lyonnaise.

« La veille, on nous avait annoncé que nous avions droit à deux essais supplémentaires pour chaque scénario. Mais le jour même, le personnel de nettoyage avait pris les sacs de l’épreuve « take out the garbage » pour de vrais détritus ! Les sacs ont alors été changés, avec des anses cette fois-ci. Il nous a fallu changer les codes vingt minutes avant l’essai, la pression était forte. Nous retenions notre souffle et lorsque Pepper a passé la porte et posé le sac à l’endroit donné, les cris de joie étaient de mise : nous étions troisième de notre ligue ! », dit Benoit.

La RoboCup@Home s’est enfin clôturée sur le RoboCup Symposium, une conférence scientifique permettant à l'équipe Chroma du CITI (INSA/INRIA) de mettre en avant leurs apports auprès de la communauté.

« Nous venions avec deux articles. L’un rédigé par Jacques Saraydaryan, Raphaël Leber et Fabrice Jumel, restés en France, et un autre écrit par moi-même et mes directeurs de thèse, Olivier Simonin et Jacques, portant sur les premiers fruits de ma recherche doctorale. Le papier de mes collègues a reçu le Best Scientific Paper Award : c’est une magnifique récompense pour le travail de notre équipe ! », conclut le doctorant.

Recherche

Pollution atmosphérique : mesurer les risques grâce à la modélisation cartographique

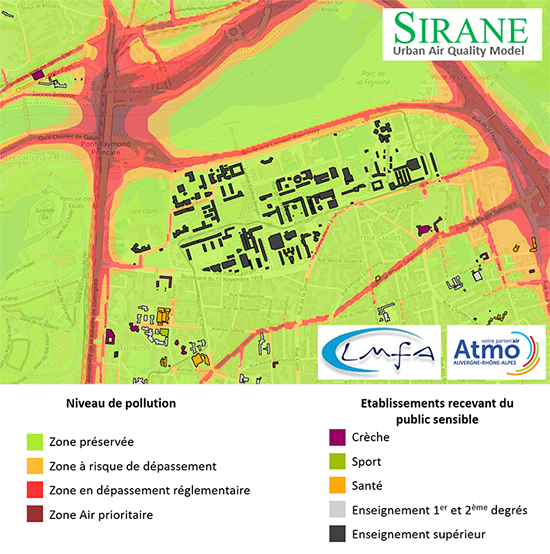

Greenpeace a récemment publié une carte interactive dénonçant les niveaux de pollution atmosphérique aux abords des écoles lyonnaises. Pour mener son étude, l’ONG a croisé deux cartes : une première réalisée en 2017 par l’observatoire Atmo Auvergne Rhône-Alpes et une deuxième cartographie des établissements accueillant des enfants. Matérialisés en quatre catégories, du vert au rouge, la nouvelle carte affiche les niveaux d’exposition au dioxyde d’azote présents dans l’air.

Le logiciel à l’origine de la modélisation de ces données est SIRANE, créé par Lionel Soulhac, professeur au Département Génie Mécanique de l’INSA Lyon et Directeur adjoint du Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique, le LMFA1. Il explique l’importance de la modélisation de la pollution atmosphérique pour répondre aux enjeux d’environnement et de santé.

En ville, des panneaux lumineux renseignent sur la qualité de l'air en temps réel. Variant de 1 à 10 et du vert au rouge, les « indices Atmo » sont le résultat de mesures en stations et de logiciels de simulation comme l’explique Lionel Soulhac.

« La pollution atmosphérique, qu’elle soit chronique ou accidentelle, est très diffuse et difficile à mesurer. Au LMFA, on l’étudie de façon expérimentale, grâce à des maquettes à échelle réduite et grâce à la modélisation numérique avec le logiciel SIRANE par exemple. »

Lionel étudie les risques de la pollution atmosphérique depuis quelques années. Pour créer une cartographie de la qualité de l’air, le logiciel combine plusieurs grandes familles de données comme la géographie du site, les producteurs de polluants comme les industries et d’autres facteurs de propagation et de dilution comme la météorologie.

« SIRANE travaille en croisant les données pouvant influencer la qualité de l’air : le trafic routier, les centrales de chauffage, le relief, les bâtiments, le vent qui vient du nord ou d’ailleurs… Et nous croisons ces données avec les mesures réelles de la pollution pour obtenir une modélisation en 2D ou 3D. »

En collaboration avec deux enseignants-chercheurs du Centre d’Innovation en Télécommunications et Intégration de services (CITI), Hervé Rivano, Walid Bechkit et Lionel Soulhac travaillent au développement de micro-capteurs de mesure de l’air.

« Aujourd’hui, les outils de mesure de la qualité de l’air coûtent très cher à fabriquer et à exploiter. Les micro-capteurs sont une solution économique et pratique. Bientôt, nous pourrions avoir ces capteurs jusque dans nos téléphones, permettant d’alimenter les vecteurs de communication auprès du grand public, comme les applications mobiles2 ou les girafes en ville. Les mesures de la qualité de l’air seraient plus représentatives de la réalité. »

Les cartographies numériques ne sont pas seulement utiles à des fins informationnelles. Elles sont de véritables outils d’aide à la décision.

« Les cartes nous permettent de simuler des scénarios en prévision du comportement de la pollution atmosphérique dans 10 ou 20 ans. Les institutions publiques, les organismes spécialisés en sécurité de l’air et les entreprises utilisent ces outils de modélisation pour mettre en place des actions correctrices. »

Plusieurs projets en santé et sécurité sont en cours, par exemple en relation avec le Centre Léon Bérard pour étudier les corrélations entre épidémies, maladies et pollution atmosphérique.

« Il s’agit d’aider les spécialistes de la santé et de la sécurité à apprivoiser une menace qui peut être invisible à l’œil nu. Nous travaillons également avec des sapeurs-pompiers à l’élaboration de lunettes de simulation capables d’avertir des risques toxiques ou radiologiques grâce à la réalité augmentée. »

1 INSA/Lyon 1/ École Centrale de Lyon/CNRS

2 L’application « Airtogo » de l’observatoire Atmo Auvergne Rhône Alpes utilise également le logiciel SIRANE

Vie de campus

RoboCup@Home : pour sa première participation, l’équipe LyonTech se hisse à la 5e place

En 2016, l’INSA Lyon accueillait dans les bureaux du laboratoire CITI-INSA Lyon, « Pepper » (SoftBank Robotics), un robot humanoïde d’intérieur aux capacités mécatroniques et de perception de haute performance. Son arrivée au sein de l’équipe CHROMA avait suscité une volonté de participer à la RoboCup@Home, organisée à Montréal en juin 2018.

Retour sur la prometteuse participation de l’équipe LyonTech composée de chercheurs et d’ingénieurs de l’INSA Lyon, CPE Lyon et l’Université Lyon 1.

Une équipe LyonTech made in La Doua

C’est en mettant à profit leurs compétences et expertises que les sept membres de l’équipe LyonTech se sont hissés jusqu’aux phases finales de la compétition. Fabrice Jumel, Raphael Leber, Eric Lombardi, Laetitia Matignon, Jacques Saraydaryan, Olivier Simonin et Christian Wolf se sont placés en 5e position de la RoboCup@Home 2018, suivant de très près l’équipe lauréate de l’année précédente.

Afin de renforcer le peloton et dans la continuité de la participation à la RoboCup@Home, un étudiant de l’INSA vient de rejoindre l’équipe de chercheurs et d’ingénieurs made in La Doua : Benoît Renault débutera sa thèse à la rentrée en lien avec la compétition de robot la plus spectaculaire du monde.

« Une dynamique RoboCup Pepper s’est lancée au sein de l’équipe CHROMA, et entre l’INSA Lyon et CPE Lyon. Pepper est aussi une plateforme parfaite pour faire le lien entre la recherche et les étudiants. Je l’utilise lors de mes cours de robotique pour le plus grand bonheur des élèves-ingénieurs », déclare Olivier Simonin, professeur au département Télécommunications, Services et Usages de l’INSA Lyon.

Une compétition de robots internationale

La RoboCup met originellement en compétition des robots footballeurs et depuis quelques années, des « leagues » se sont créées, illustrant la diversité de la robotique actuelle.

« Imaginez… plus de 4.000 robots déployés et 3.500 compétiteurs ! La RoboCup est un événement colossal qui attire 40.000 visiteurs grand public. On y trouve des robots footballeurs, des robots sauveteurs, des robots manufacturiers ou encore des robots d’aide à domicile. C’est un vrai moment de challenge, d’échange et de fête », indique Olivier Simonin, également responsable de l’équipe CHROMA.

L’équipe LyonTech, la seule équipe française de la compétition qualifiée pour la RoboCup@Home, a ainsi concouru dans la league « RoboCup Pepper » qui correspond précisément aux travaux de recherche menés par CHROMA sur la robotique de service.

Une semaine de compétition intense en situation réelle

La league RoboCup@Home vise à développer une technologie robotique d’assistance pour des applications domestiques. L’évaluation consiste à tester les capacités et les performances de chaque robot dans un univers réaliste et non-standardisé. Navigation autonome, identification des objets environnants et des personnes, dialogue homme-robot, réalisation de tâches de services ou suivi d’un humain en mouvement : chaque Pepper est évalué par un jury composé de chercheurs roboticiens et informaticiens.

« Les deux premiers jours de la compétition sont intenses car il s’agit d’une phase de préparation dédiée à la cartographie de l’environnement et à un travail d’apprentissage pour la reconnaissance des objets (fondé sur du DeepLearning) pour le robot. Une fois les ultimes tests effectués, on appuie sur le bouton start, et on laisse Pepper opérer. »

L’équipe LyonTech se qualifie ainsi pour la seconde partie de la compétition qui consiste à placer le robot en situation inconnue dans un environnement qu’il explore pendant l’épreuve.

« La RoboCup a été pour nous une occasion d’exploiter et tester les avancées de nos recherches. C’était un contexte très stimulant et intense. La cerise sur le gâteau a été de présenter une publication de nos recherches lors du symposium international qui a eu lieu le dernier jour de l’événement. C’est une reconnaissance et une belle valorisation de nos travaux. »

Les résultats très encourageants de cette première participation témoignent d’un travail d’équipe de qualité, d’une complémentarité et d’un esprit de groupe qui a de l’avenir. Revenue « boostée et motivée par cette expérience », l’équipe LyonTech espère toucher les sponsors pour la compétition 2019 à Sydney, en Australie.

Pour approfondir : L'intelligence artificielle - IA - au coeur de l'enjeu "information et société numérique" de l'INSA Lyon, le numéro n°7 du Magazine #57 traite de l'intelligence artificielle.

Recherche

Le premier robot Pepper est arrivé à l’INSA Lyon !

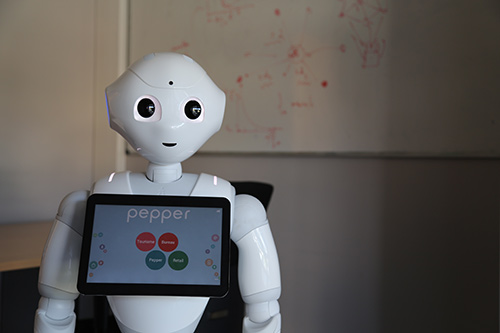

Après des mois d’attente, le robot Pepper a fait son entrée à l’INSA Lyon pour la plus grande satisfaction de l’école et de tous ceux qui pourront travailler sur des problématiques d’Intelligence Artificielle grâce à ce robot humanoïde d’intérieur.

Il n’a pas encore été baptisé mais fait déjà beaucoup parler de lui. Le robot Pepper d’1,21 mètre et de 28 kg, au design soigné et aux multiples fonctionnalités est arrivé à l’INSA Lyon et plus précisément au département Télécommunication, Services et Usages (TC). C’est dans le laboratoire CITI (Centre d'Innovation en Télécommunications et Intégration de Service), et plus spécialement avec l’équipe CHROMA (INSA Lyon – Inria) qu’il va faire ses premiers pas et permettre d’explorer diverses problématiques de l’Intelligence Artificielle.

Acquérir Pepper va ainsi permettre de répondre à plusieurs objectifs, à commencer par intégrer cet humanoïde dans l’option « Robotique Embarquée » que peuvent suivre les élèves de 5e année en TC. Il va également participer à l’activité recherche de l’équipe CHROMA et du laboratoire CITI sur la robotique de services et des robots connectés.

« L’enjeu pour nous est de travailler sur la navigation autonome des robots mobiles en environnement humain très dense. Comment détecter les humains, comment naviguer en toute sécurité et réaliser des tâches dans un environnement très dynamique et incertain, comment se connecter et coopérer avec les autres robots présents dans cet environnement : ce sont les problématiques sur lesquelles nous allons pouvoir avancer avec Pepper » précise Olivier Simonin, créateur et responsable de l’équipe CHROMA.

Dans la ligne de mire de cette équipe de chercheurs : la robocup@home avec Pepper. Lancée en juillet 2016 par la Robocup, cette ligue standard Pepper a pour intérêt de servir de benchmark scientifique pour les équipes de recherche qui travaillent sur la robotique de service. Un formidable réseau pour CHROMA, dont l’activité correspond en tous points aux enjeux de cette compétition.

« Nous souhaitons monter une équipe INSA pour participer à la robocup@home de 2018 organisée au Canada. Ce sera pour nous l’occasion de valider les travaux menés dans l’équipe CHROMA parce que cette compétition propose de relever des challenges qui correspondent précisément à des recherches que l’on mène » précise Olivier Simonin, ravi de pouvoir prétendre à ces nouveaux défis de la robotique.

Quand au nouveau robot venu, dont la recherche du prénom a déjà commencé, la prise de marques se fait avec précaution. Le modèle Pepper, conçu à Paris par la société franco-japonaise ALDEBARAN Softbank Robotics, possède 12 heures d’autonomie, des capacités mécatroniques et de perception de haute performance. Il a la particularité de ne pas être bipède mais de se déplacer sur 3 roues sphériques, d’être équipé d’un ensemble de capteurs sur tout le corps, de caméras et de lasers unidirectionnels pour détecter les obstacles. Une interface tactile fixée sur son buste, des micros et des enceintes, permettent d’interagir directement avec lui, en complément des connexions wifi et réseau. 17 000 euros auront été nécessaires à son acquisition, investis par la Direction de l’INSA Lyon, Formation et Recherche, le département TC, le laboratoire CITI et l’équipe CHROMA-Inria.

Pour approfondir : L'intelligence artificielle - IA - au coeur de l'enjeu "information et société numérique" de l'INSA Lyon, le numéro n°7 du Magazine #57 traite de l'intelligence artificielle.