Recherche

« La sobriété ne suppose pas nécessairement une baisse de la qualité de vie »

Le 18 novembre dernier, l’INSA Lyon accueillait les Rencontres du Développement Durable, en co-organisation avec l'institut Open Diplomacy. Plusieurs experts ont été invités à prendre la parole sur la thématique : « Inventer la sobriété », parmi eux, Marc Clausse, responsable de l’enjeu de recherche « énergie pour un développement durable » à l’INSA Lyon et enseignant-chercheur au CETHIL1.

L'occasion de revenir sur ce terme, « sobriété », qui s’est immiscé dans le quotidien des Français. Aujourd’hui, imposée sur fond de crise géopolitique et de pénurie, la sobriété énergétique est parfois perçue comme une contrainte. Pourtant, les réflexes nés de ce contexte difficile pourraient ouvrir une brèche pour une meilleure acceptation du changement. Entretien.

On parle beaucoup de sobriété en ce moment, notamment avec le « plan de sobriété énergétique » du gouvernement qui vise la réduction de 10 % de la consommation française d’énergie d’ici 2024. Qu’appelle-t-on « sobriété énergétique » ?

On parle beaucoup de sobriété en ce moment, notamment avec le « plan de sobriété énergétique » du gouvernement qui vise la réduction de 10 % de la consommation française d’énergie d’ici 2024. Qu’appelle-t-on « sobriété énergétique » ?

La sobriété énergétique vise à réduire l’empreinte carbone par des changements de mode de vie. Elle invite à éviter l’inutile, impliquant parfois une diminution du confort. Elle est à distinguer de l’efficacité énergétique qui relève davantage de compétences techniques et d’ingénierie. L’efficacité énergétique est un vieux concept qui consiste à améliorer la chaîne de production, en consommant moins de ressources et en toute transparence pour l’utilisateur final. D’ailleurs, même les industries les plus polluantes cherchent à faire de l’efficacité énergétique ; l’arbitre étant souvent le volet économique. L’efficacité et la sobriété énergétique se complètent. Par exemple, pour réduire la consommation d’énergie de mon domicile, si je baisse le chauffage en tenant compte des températures de consigne, je fais de la sobriété. Je peux en parallèle miser sur l’efficacité énergétique en isolant ma maison. L’exemple peut se décliner sur la mobilité : choisir une voiture qui consomme moins relève de l’efficacité ; préférer le vélo à la voiture relève de la sobriété. Ce sont souvent deux notions qui sont confondues. Pourtant, la sobriété soulève une réelle question sociétale, d’acception du changement et du mode de vie quand elle ne se heurte pas au plafond social. La sobriété peut avoir un sens différent en fonction de l’endroit où l’on se trouve sur Terre ou son niveau de revenus. Certains n’ont pas attendu la crise énergétique pour être contraint à la sobriété énergétique.

Les pays de l’Union européenne ont misé sur un objectif de décarbonation d’ici 2050. Parmi tous les gros mots de la transition énergétique, celui-ci trône en roi. Pourtant, décarbonation ne semble pas toujours rimer avec sobriété…

Pour atteindre l’objectif « zéro carbone », il y a plusieurs solutions : produire sans engendrer de CO2 (pas facile), compenser ou séquestrer les émissions carbone. En France, il y a une focale sur l’électricité : on veut électrifier la mobilité, les services, les logements… Cependant, pour qu’électrification rime avec décarbonation, il faut que la production d’électricité soit totalement décarbonnée, ce qui est loin d’être le cas en Europe actuellement. Cela implique un déploiement massif de renouvelable ou de nucléaire et ce plan massif de décarbonation devra se faire selon les ressources de chaque pays et selon un principe… de sobriété.

Le mot « sobriété » est aujourd’hui (ré)apparu en contexte de crise. Suppose-t-elle toujours le renoncement ? Devrait-elle toujours être subie ?

En réalité, ça n’est pas la première fois que ce mot apparaît. Pendant les chocs pétroliers de 1973 et de 1979, on en parlait déjà. Les premières recommandations de l’ADEME2, anciennement « agence pour les économies d’énergie » et précisément créée après la première crise pétrolière, datent de cette époque. La sobriété appelle au changement, c’est une certitude. Mais le changement ne suppose pas nécessairement une baisse de la qualité de vie. Prenons l’exemple des échanges académiques. La réflexion sur les départs à l’étranger de nos étudiants questionne : doit-on tout arrêter ? Ou faire autrement ? On pourrait repenser les échanges universitaires en priorisant des limites européennes par exemple. Sur le fond, les objectifs pédagogiques seraient atteints et le bilan carbone des échanges serait réduit. À mon sens, pour que la sobriété soit efficace -sans mauvais jeu de mot- et non subie, il ne faut pas imposer un renoncement trop fort, sous peine de voir apparaître des effets rebonds négatifs. Pour donner un autre exemple, on a longtemps considéré comme aberrant l’idée de climatiser les métros ou les RER, pour cause de gaspillage énergétique. Seulement, lorsque les épisodes de canicules ont frappé le pays, un bon nombre d’usagers, qui en avaient les moyens, ont choisi de prendre leurs voitures climatisées, faute d’un niveau de confort acceptable. Pour éviter ces effets rebonds, il faut indéniablement prendre en compte l’acceptabilité sociale, ce qui relève plus des sciences humaines et sociales que de l’ingénierie.

Vous parlez « d’acceptabilité sociale » ; pour faire accepter la sobriété énergétique, faut-il travailler à un nouvel imaginaire collectif ? Comment l’ingénierie peut-elle aider à cela ?

Pendant longtemps, on nous a vendu le rêve que conduire sa propre voiture était gage de réussite sociale ; peu importe l’usage que l’on en faisait, posséder une voiture, c’était « réussir sa vie ». Aujourd’hui, en utilisant les mêmes mécanismes, on nous vend la voiture électrique pour « rouler propre ». Pourtant, si l’on imagine tous les véhicules individuels thermiques remplacés par de l’électrique, l’impact environnemental serait évidemment désastreux, ne serait-ce que sur la question des batteries, du recyclage et des ressources qu’elles nécessitent. Maintenant, si on travaille à un nouvel imaginaire qui considère qu’une voiture peut être électrique et partagée, on peut arriver à des objectifs très forts en matière de décarbonation et de préservation des ressources. Dans le même temps, on pourrait imaginer que l’ingénierie accompagne ce nouvel imaginaire, en apportant le confort acceptable pour éviter les effets rebonds. Même si je crois qu’il faudrait remettre la science au centre de l’économie car les enjeux d’épuisement des ressources et les limites planétaires sont des faits physiques, la technique n’est jamais la solution miracle. Si elle aide très largement à l’efficacité énergétique, elle ne peut lever seule les verrous sociologiques. C’est d’ailleurs pour cette raison que les approches interdisciplinaires, en recherche notamment, sont indispensables à la transition énergétique.

--------------

[1] Centre d’énergétique et de Thermique de Lyon (INSA Lyon/CNRS/Lyon 1)

[2] Agence de la Transition Écologique

Recherche

« Le monde de l’industrie doit intégrer la notion de limites planétaires dans ses choix »

Dans l’industrie, de nombreux process nécessitent de la production de chaleur. Dans une industrie agroalimentaire, les étapes de cuisson, de séchage ou de pasteurisation peuvent par exemple requérir des températures hautes qui pèsent sur le bilan énergétique de l’entreprise. Dans le contexte actuel, la hausse des prix de l’énergie et les problématiques d’approvisionnement poussent les industriels à s’interroger sur leurs pratiques.

Yoann Jovet, doctorant au CETHIL1, laboratoire spécialiste de l’énergie et de la thermique, n’a pas attendu la crise de l’énergie pour se pencher sur la question. Depuis trois ans, le doctorant étudie les étapes du cycle de vie de la production de chaleur avec un objectif : établir une méthodologie capable d’intégrer les limites planétaires pour aider les entreprises dans leur prise de décision. En d’autres mots : trouver la meilleure alternative, économiquement viable et respectueuse des limites planétaires. Yoann Jovet explique.

Gaz, électricité, bois, propane, géothermie… Les sources d’énergie pour produire de la chaleur sont nombreuses et ont chacune leurs avantages et inconvénients. Comment une industrie choisit-elle la « meilleure » source d’énergie pour produire la chaleur nécessaire à ses activités ?

Dans une industrie, le processus de décision est régi par un grand nombre de paramètres. Il y a des contraintes techniques à prendre en compte, des législations à respecter et une économie à soutenir. Aujourd’hui, pour des questions diverses, d’approvisionnement, de durée de vie des systèmes, d’image, d’éthique ou d’économie, les industries s’intéressent à l’optimisation de leurs solutions énergétiques et cherchent à évoluer. Chaque source d’énergie possède ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Par exemple, le gaz naturel offre des rendements intéressants et sa production prend peu de place, mais c’est une énergie d’origine fossile et son coût est soumis à des fluctuations. À l’inverse, le bois peut être une solution moins coûteuse, bénéficiant d’une filière durable en France, mais qui requiert de grands espaces de stockage. Pour prendre la décision, les entreprises étudient généralement ces différents critères sous le spectre de leurs propres besoins, grâce à des méthodologies. Seulement aujourd’hui, ces outils d’aide à la décision « classiques » prennent rarement en compte l'ensemble des critères environnementaux, se limitant souvent au bilan carbone. Ils ne donnent pas un éclairage sur les limites planétaires liées au secteur faute de méthode dédiée aux problématiques industrielles. Mon travail se focalise sur les industries ayant un besoin de production de chaleur important, qui ne cherchent pas seulement à réduire leur empreinte carbone mais à s’intégrer dans une vision systémique de la problématique environnementale. En d’autres mots, je travaille à un outil capable de déterminer la meilleure solution technique pour respecter les limites planétaires en limitant les surcoûts.

Dans une industrie, le processus de décision est régi par un grand nombre de paramètres. Il y a des contraintes techniques à prendre en compte, des législations à respecter et une économie à soutenir. Aujourd’hui, pour des questions diverses, d’approvisionnement, de durée de vie des systèmes, d’image, d’éthique ou d’économie, les industries s’intéressent à l’optimisation de leurs solutions énergétiques et cherchent à évoluer. Chaque source d’énergie possède ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Par exemple, le gaz naturel offre des rendements intéressants et sa production prend peu de place, mais c’est une énergie d’origine fossile et son coût est soumis à des fluctuations. À l’inverse, le bois peut être une solution moins coûteuse, bénéficiant d’une filière durable en France, mais qui requiert de grands espaces de stockage. Pour prendre la décision, les entreprises étudient généralement ces différents critères sous le spectre de leurs propres besoins, grâce à des méthodologies. Seulement aujourd’hui, ces outils d’aide à la décision « classiques » prennent rarement en compte l'ensemble des critères environnementaux, se limitant souvent au bilan carbone. Ils ne donnent pas un éclairage sur les limites planétaires liées au secteur faute de méthode dédiée aux problématiques industrielles. Mon travail se focalise sur les industries ayant un besoin de production de chaleur important, qui ne cherchent pas seulement à réduire leur empreinte carbone mais à s’intégrer dans une vision systémique de la problématique environnementale. En d’autres mots, je travaille à un outil capable de déterminer la meilleure solution technique pour respecter les limites planétaires en limitant les surcoûts.

Comment sont calculés les impacts environnementaux de la production de chaleur dans une industrie à l’heure actuelle ?

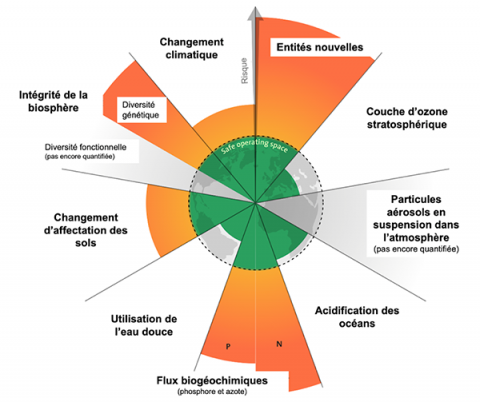

Aujourd’hui, on étudie principalement les émissions carbone lorsque l’on parle d’impact environnemental. Seulement, ces émissions n’ont en réalité qu’un impact direct sur une limite planétaire : le réchauffement climatique. C’est bien sûr une bonne chose car il y a encore cinq ans, les aspects environnementaux n’étaient que peu pris en compte dans les calculs. Aujourd’hui, il faut que les industries fassent un pas de plus et revoient leur système de prise de décision, en ouvrant ce prisme aux limites planétaires : les choix doivent être regardés sous le spectre de l’influence sur la biodiversité, l’érosion des sols, l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère, l’occupation de l’espace, la consommation de ressource minérale et fossile, etc. La méthodologie sur laquelle je travaille cherche à anticiper les contraintes qui vont arriver, non pas en répondant à la question « quelle est la meilleure solution économique pour produire de la chaleur pour mon industrie », mais plutôt « quel est le coût économique d’une solution meilleure pour respecter les limites planétaires, tout en maintenant mon activité ». Il s’agit d’anticiper les contraintes environnementales et de les intégrer à la prise de décision.

Vous vous êtes récemment rendu au Danemark pour travailler avec un laboratoire spécialisé sur la question des limites planétaires, le DTU Sustain. Pourquoi ?

Mon programme de doctorat prévoyait un séjour là-bas, en partie financé par le programme ERASMUS, pour développer la collaboration mise en place par le CETHIL. Le Department of Environmental and Resource Engineering de la Technical University of Denmark (DTU) est une entité de recherche pionnière sur l’étude des limites planétaires. Je m’y suis rendu pour comprendre comment les grands secteurs industriels impactaient chacune des limites. Par exemple, l’agriculture participe beaucoup à la modification de l’occupation des sols, qui est une des neuf limites planétaires définies. Le secteur de l’énergie lui, aura plus d’influence sur le réchauffement climatique ou la consommation de ressources. J’ai transposé cette méthodologie à mes travaux de thèse : en analysant le cycle de vie de la production de chaleur, je peux offrir une analyse environnementale qui ne fait plus seulement un comparatif entre deux produits, par exemple le gaz et l’électricité, mais qui prend aussi en compte les limites de la Terre.

Les limites planétaires (Stockholm Resilience Centre, CC BY)

Les industries devraient donc faire plus qu’établir un simple bilan carbone au moment d’analyser leurs impacts environnementaux ?

Effectivement. Le bilan carbone est bien sûr essentiel pour mesurer son impact sur le réchauffement climatique, mais celui-ci n’est pas la seule limite à prendre en compte. Il y a vingt ans, lorsqu’une industrie faisait son étude économique pour décider de l’énergie qu’elle allait utiliser, elle choisissait au moins cher, ce qui explique l’utilisation massive du gaz à l'heure actuelle. Aujourd’hui, si elle décide d’anticiper les contraintes qui vont arriver, elle devra intégrer des seuils maximums sur la pression que ses activités font peser sur les limites planétaires. Malheureusement, il n’existe pas forcément de méthodologie qui aille dans ce sens : au mieux, si elle veut être vertueuse, elle tentera de réduire son impact carbone ou plantera des arbres pour alléger celui-ci. En fait, ces méthodes de calculs se confrontent souvent à des objectifs de rentabilité qui sont mesurés sur du très court terme. Mais si on étend ces objectifs à une vision à long terme, il y a des décisions à prendre qui peuvent être plus intéressantes -économiquement- pour l’entreprise.

Vous arrivez presque au terme de trois années d’étude sur le sujet. Quels sont les objectifs finaux de vos travaux de thèse ?

Je souhaiterais pouvoir aboutir à une proposition de méthode qui fonctionne. Je ne cherche pas de vérité absolue mais une première approche qui permette de faire évoluer les lignes au sein d’industries dont les activités nécessitent une production de chaleur accrue et qui sont prêtes à avancer autrement. Le deuxième produit consisterait en un modèle d’optimisation, une sorte de logiciel qui permettrait, selon les machines et les process industriels d’analyser la meilleure solution technique pour produire cette chaleur. Mon objectif final serait surtout de pouvoir permettre un changement de cap et d’aller plus loin que le calcul : que les limites planétaires soient réellement comprises et intégrées au sein du monde industriel et que chaque entreprise puisse obtenir une réponse à la question : « quelle est la solution la plus soutenable pour mon industrie et la Terre ? ».

[1] : Centre d’énergétique et de thermique de Lyon (INSA Lyon/CNRS/Lyon 1)

Sciences & Société

Journées Annuelles 2022 du GDR TAMARYS - matériaux et transferts thermique radiatif

Un évènement organisé par trois laboratoires INSA Lyon à l'interface entre les matériaux et la thermique : le CETHIL, l'INL et Mateis.

L’objectif de ces journées est de faciliter et d’encourager les contacts et échanges d'information entre tous les membres de la Communauté des Matériaux et des Transferts radiatifs et de permettre aux acteurs de demain de se rencontrer, de se former et de partager leurs expériences mais aussi de se structurer pour répondre à des appels à projets.

S'adressant à tous les membres de notre communauté (ingénieurs, enseignants, chercheurs, étudiants, industriels, laboratoires publics et privés, centres de recherches) le programme proposera : des exposés oraux et par affiches sur les résultats de recherche. Les industriels membres du club des partenaires CNRS : MERSEN, Solvay, TOTAL, ENGIE, CEA, CNES seront présents et fortement impliqués en particulier dans les ateliers thématiques ainsi que les industriels associés par le biais de laboratoires communs comme par exemple Saint Gobain et Wiessmann.

Au programme notamment 5 conférenciers invités de renom et des interventions orales « courtes » dédiées à la présentation des chercheurs, doctorants et masters et remise du "Prix du club des partenaires du GDR Tamarys", décerné à l'auteur d'un poster sur une activité de recherche transverse impliquant des matériaux et de la thermique radiative.

En savoir+ : programme complet

Informations complémentaires

- https://gdr-tamarys.cnrs.fr/quatriemes-journees-annuelles-tamarys-villeurbanne-27-29-juin-2022/

-

INSA Lyon - Bâtiment Hedy Lamarr - Amphithéatre Claude Chappe

Sciences & Société

Fête de la Science 2022

Événement national gratuit promouvant la culture scientifique, technique et industrielle, la Fête de la Science a pour objectif de faire découvrir à tout public, grâce à des rencontres avec les différents acteurs du domaine scientifique, par le biais d’activités ludiques diverses, tous les domaines scientifiques, des sciences dites exactes et des sciences humaines et sociales….

La 31e fête de la Science se déroulera du 7 au 17 octobre 2022 avec pout thématique : le changement climatique, atténuation et adaptation

🌱 Cette année encore l'INSA Lyon s'est mobilisé. Conférences, visites, rencontres/débats ateliers, jeux, spectacles, nos associations étudiantes, nos laboratoires, nos départements de formation et la Bibliothèque Marie Curie de l'INSA de Lyon vous ont concocté un programme riche et varié s'adressant à différents publics à partir de 6 ans.

👇 Découvrez le programme =>

https://www.fetedelascience-aura.com/

Sciences & Société

Colloque SFIP-INSA Lyon-IMT Lille Douai

Fabrication Additive : les facteurs clés de succès pour la production série de pièces polymères

Depuis le dernier colloque de 2016, les matériaux et technologies ont rapidement évolué, à l'instar de la production des pièces imprimées métal, ce qui permet d'envisager la fabrication en série de pièces polymères pour diverses applications : transports, médical , habitat, sports et loirs, et autres applications industrielles. Cette rencontre d'industriels et d'académiques sera l'occasion de mesurer les progrès accomplis dans le secteur de la fabrication additive et de faire un premier état des lieux de la production série de pièces polymères.

Y participeront entre autres AddUp, Clariant, HP, INSA Lyon, Mecastyle, MinesParisTech, Groupe PSA, Solvay, Volvo Group...

Une exposition se tiendra en parallèle du congrès pendant les deux jours.

Informations complémentaires

Recherche

Entre Lyon et Montréal, on discute innovations technologiques dans les avions !

1 630 avions à produire par an pendant 20 ans : voilà le chiffre avancé sur le marché du transport aérien, de quoi alimenter la compétitivité dans le domaine ! Pour apporter des réponses efficaces et innovantes aux constructeurs, trois jours de conférences sont programmés les 12, 13 et 14 novembre prochains à La Rotonde de l’INSA Lyon, dans le cadre des très réputés Entretiens Jacques Cartier. A l’INSA, on reçoit, mais surtout, on participe au débat.

« Nous travaillons depuis près de trente ans avec THALES Avionics, qui a sollicité l’INSA Lyon et plus particulièrement le Centre d’Énergétique et de Thermique de Lyon (CETHIL) sur la question du refroidissement des composants électroniques embarqués dans l’avion. À ces Entretiens Jacques Cartier, nous allons intervenir à deux voix avec Claude Sarno, qui est ingénieur INSA et qui travaille chez THALES depuis longtemps » explique Jocelyn Bonjour, Professeur à l’INSA Lyon.

Lui qui enseigne la thermodynamique et les transferts thermiques au Département Génie Énergétique et Environnement de l’INSA Lyon vient de laisser sa place de Directeur au CETHIL pour prendre celle directeur de l’École Doctorale MEGA de l’Université de Lyon (Mécanique, Énergétique, Génie Civil et Acoustique).

Toujours impliqué dans des activités de recherche, et plus précisément sur des travaux sur les caloducs, Jocelyn Bonjour a permis le développement de plusieurs projets de R&D pour l’avionique, notamment pour le management thermique d’électronique embarquée ou de réacteurs. Il est aussi président du Comité permanent international des caloducs (International Heat Pipe Conference).

« Le management thermique, c’est le terme scientifique pour parler de refroidissement. En effet, on ne peut pas détruire la chaleur, il faut donc l’extraire d’un endroit, la transporter, pour la rejeter à un autre endroit. Dans les avions, les besoins en management thermique peuvent se situer du côté des pilotes et de leurs ordinateurs de bord. Il y a 20 ans, ils utilisaient de simples cartes accessibles sur leur ordinateur de bord. Aujourd’hui, ce sont des empilements de composants électroniques qui produisent énormément de chaleur, qu’il faut pouvoir aller chercher pour l’évacuer » explique Jocelyn Bonjour.

Vol Rio-Paris : le gel d’une sonde provoque l’accident mortel, un cas d’école pour le CETHIL et THALES Avionics

« Vous vous souvenez sans doute de ce grave accident d’avion entre Rio et Paris, en 2009, raconte le chercheur. C’est le gel d’une sonde, qu’on appelle tube de Pitot, qui a provoqué cette catastrophe. Le tube de Pitot, qui permet au pilote d’obtenir la mesure de l’avion dans l’air, a gelé en vol, ne permettant plus de jouer son rôle d’indicateur. Le pilote, désinformé, ne connaissait pas sa vitesse de vol et est malheureusement passé au-dessous de la vitesse critique. »

Après cet accident, tous les avions sont rappelés pour être équipés d’une résistance électrique qui permet de générer de la chaleur et éviter le gel.

« Ce n’était pas une solution viable, car la résistance électrique consomme de l’électricité qui ne peut pas être stockée en quantité dans les avions. Avec THALES Avionics, nous avons développé un caloduc qui vient s’adapter sur le tube de Pitot, pour permettre cette fois-ci l’arrivée d’une chaleur inutile ailleurs mais essentielle ici pour éviter le gel » précise Jocelyn Bonjour.

Cette solution, dont les principes de fonctionnement ont été en partie découverts au CETHIL, commercialisée par THALES, est un bel exemple de collaboration scientifico-industrielle, répondant à un enjeu essentiel d’énergie dans le transport.

Avec Airbus, la réflexion s’engage sur la question de la température des moteurs

Plus récemment, c’est à la société Airbus que le CETHIL a répondu concernant des problématiques liées aux moteurs d’avion. Une réflexion s’est engagée sur la réduction de la dilatation différentielle en homogénéisant la température sur le corps des moteurs. En clair, comment parvenir à une température homogène des moteurs d’avion quand ceux-ci surchauffent alors que le reste de l’avion est plongé dans l’air glacé, risquant ainsi de provoquer une rupture thermique ?

« Nous ne sommes pas des inventeurs, mais des chercheurs. Je dirais-même des découvreurs. Je travaille souvent avec des industriels qui viennent me voir avec des problématiques concrètes. Nous menons dans nos laboratoires des expériences pour comprendre ce qui se passe, et ensuite, nous en tirons parti pour proposer des solutions » conclut Jocelyn Bonjour.

Des matériaux hautes performances au service de l’innovation aérospatiale

Avec Jean-François Gérard du laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères (IMP), ce sont les liquides ioniques combinés à des résines hautes performances qui seront au cœur du discours, offrant une nouvelle voie prometteuse pour le développement de nouvelles matrices de composites et/ou de formulations d’adhésifs structuraux à base d’époxydes aux caractéristiques non encore atteintes.

« Nous cherchons ici à pousser la performance des matériaux combinant différentes propriétés, résistance aux impacts et à la propagation de fissures voire auto-guérison, tenue au feu, protection contre la corrosion... Forts de notre connaissance de l’intérêt de tels matériaux pour différents secteurs industriels après avoir travaillé avec des sociétés comme Airbus, Ariane, Cytec ou Hexcel, un brevet a été déposé et une maturation se termine avec la SATT Pulsalys. Avec ces liquides ioniques, petites molécules additionnées dans des résines thermodurcissables, nous pouvons aussi accélérer la polymérisation et ainsi réduire les temps de cycle, c’est-à-dire de fabrication. Un gain de temps très intéressant dans un milieu concurrentiel comme l’aéronautique mais aussi l’automobile, friand de matériaux permettant l’allègement des véhicules » indique Jean-François Gérard, ancien Directeur de la Recherche à l’INSA Lyon, actuel Directeur Adjoint Scientifique de l’Institut de Chimie du CNRS à Paris et vice-président du Pôle de Compétitivité AXELERA Chimie, Matériaux et Environnement.

Des Entretiens historiques entre Lyon et le Québec

Pour ce Professeur expert dans le domaine des polymères, les relations tissées entre la France et le Québec sont historiques. Les échanges entre l’INSA Lyon et différentes entités québécoises dans le domaine de la recherche sont extrêmement anciens notamment avec l’Ecole Polytechnique de Montréal. Outre l’aspect purement scientifique, c’est-à-dire les thématiques communes d’intérêt, c’est aussi la même philosophie qui est partagée dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier. À savoir, intégrer les questions liées aux sciences humaines et sociales à des sujets scientifiques, apporter un regard sociétal sur le développement scientifique et technologique, regard qui est une marque INSA.

Sciences & Société

GDRe meeting on "Thermal Nanosciences and NanoEngineering"

Dernière réunion du Groupement de recherche européen (GDRE) sur les problèmes des transferts thermiques à l'échelle nanométrique ("Thermal Nanosciences and Nanoengineering") organisée par le thème Micro et NanoThermique (MiNT) du CETHIL.

Ce groupement réunit des chercheurs expérimentateurs, théoriciens et numériciens autour de la conduction thermique et du rayonnement thermique des nano-objets et matériaux nanostructurés. Ces études offrent des solutions pour une série d'applications pour la transition énergétique (récupération d'énergie par la thermoélectricité ou la conversion thermophotovoltaïque), l'électronique (refroidissement des composants par dissipation améliorée de la chaleur générée), la santé (traitement du cancer par hyperthermie localisée sur les cellules malignes), etc. Le premier GDR sur le sujet avait été créé très tôt en France, dès 2002.

60 participants se réuniront pour présenter les résultats des recherches, provenant de plus d'une dizaine de pays européens (notamment Allemagne, Angleterre, Suisse, Espagne, Finlande, et bien sûr la France) ou extra-européens comme le Japon.

De nouvelles modalités d'actions seront également discutées.

Informations complémentaires

- https://gdrenanotherm.sciencesconf.org/

-

Amphitheâtre du CNRS Délégation Rhône Auvergne - 2 Avenue Albert Einstein, 69100 Villeurbanne

Mots clés

Sciences & Société

Colloque Innovations Technologiques pour l'aérospatiale

Colloque organisé par le Carnot Ingénierie@Lyon & l'action Carnot filière AirCar, les Instituts Aérospatiaux de Montréal (IAM-MAI) et l'Aerospace Cluster) dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier 2018.

Programme :

8h30-8h40

Mot de bienvenue :

Eric Maurincomme, Directeur, INSA Lyon.

8h40-9h00

Introduction au colloque :

- Christian Moreau, Président Instituts Aérospatiaux Montréal

- Régis Dufour, Directeur Institut Carnot Ingénierie@Lyon

- Christophe Ulrich, Président Aérospace Cluster

- Suzanne Benoit, Présidente Directrice Générale AéroMontréal

9h00-9h30

L'avènement de la propulsion électrique en aviation, un changement majeur de paradigme.

David Rancourt, Assistant professeur, Université de Sherbrooke.

9h30-10h00

IPES, Maboratoire commun avec SAFRAN : Intégration de Puissance en Environnement Sévère.

Christian Vollaire, Professeur en génie électrique, AMPERE École Centrale de Lyon.

10h00-10h30

Contraintes et solutions dans les connecteurs des équipements électroniques embarqués.

Clément Favrat, Directeur de la filiale Canada, NICOMATIC.

10h30-11h00 : pause

11h00-11h30

Les défis des caloducs pour les équipements électroniques embarqués.

Jocelyn Bonjour, Professeur, INSA Lyon.

11h30-12h00

Internet des objets et le suivi de comportement futur : technologies innovantes pour les paliers intelligents.

Yoann Hébrard, Program manager, SKF Aerospace.

12h00-12h30

AIRCAR - programme des instituts Carnot au service des PME de la filière aéronautique.

Jacques Oubrier, Aerospace business development director, ONERA.

12H30-12H45 : SYNTHÈSE

12h45-14h00 : pause déjeuner

14h00-14h30

La fabrication et l'assemblage dans l'espace

Gwenaëlle Aridon, Ingénieur R&D, Airbus Defence & space

14h30-15h00

La fabrication additive métallique : l'importance de contrôler la métallurgie sous-jacente.

Mathieu Brochu, Directeur associé de l'entreprise REGAL, Professeur agrégé et président de recherche, Université McGill.

15h00-15h30

Modélisation virtuelle des procédés de fabrication avancée.

Augustin Gakwaya, Professeur titulaire, Université Laval.

15h30-16h00 : pause

16h00-16h30

Évolution des matériaux et Technologies pour les structures aéronautiques en matériaux composites.

Henri Girardy, Business development manager, HEXCEL.

16h30-17h00

Les verrous en conception avec la Fabrication additive : challenges et opportunités.

François Corman, Directeur de l'ingénierie de fabrication, ZODIAC Avionics.

17h00-17h30

Les liquides ioniques : une nouvelle voie prometteuse pour le développement de réseaux époxydes à hautes performances

Jean-François Gérard, Directeur adjoint scientifique, IMP INSA Lyon.

17H30 : SYNTHÈSE ET CLÔTURE

Informations complémentaires

-

Rotonde des Humanités, INSA Lyon - Villeurbanne