Formation

iGEM FIAT LUX : des bactéries phytopathogènes luminescentes

Equipe la plus récompensée lors de la plus grande compétition internationale étudiante en biologie de synthèse, le concours iGEM, FIAT LUX a tout raflé : 2e place générale au concours dans la catégorie undergraduate ; sélectionnée parmi les 7 meilleures équipes sur les 370 participantes ; élue meilleur projet dans le domaine de la nutrition et de l’alimentation ; meilleur hardware ; meilleur assemblage de pièces d’ADN ; meilleure présentation au public ; meilleur site internet et meilleure vulgarisation…

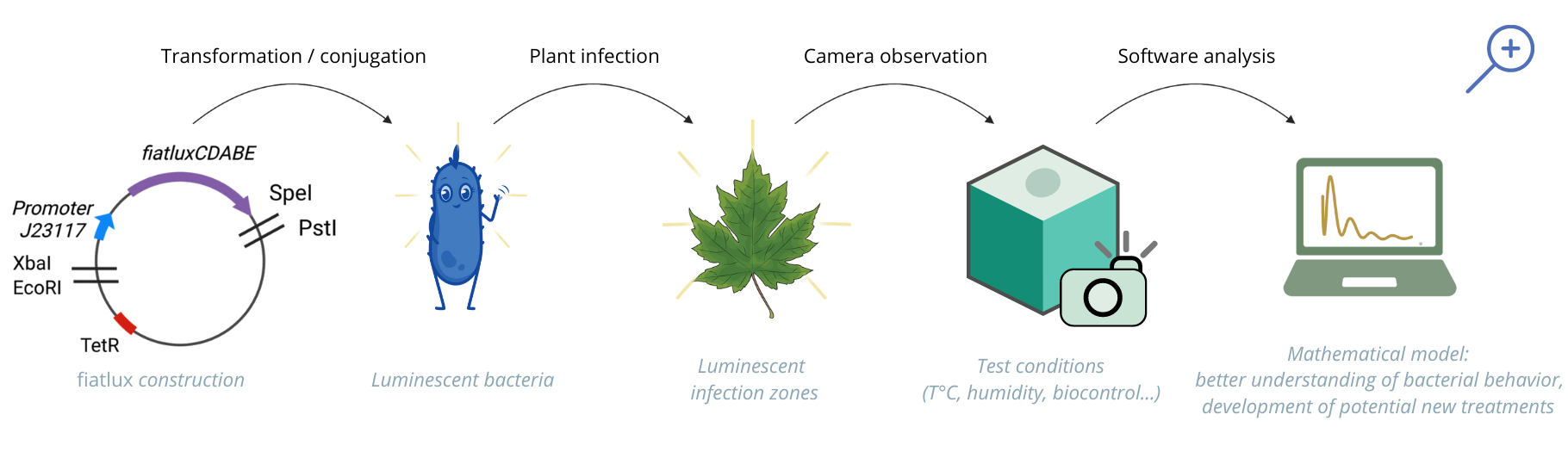

Pourquoi un tel engouement ? Leur nouvel outil de suivi de bactéries phytopathogènes basé sur la luminescence, permet de mieux comprendre les infections de plantes en temps réel sans méthodes intrusives.

Pendant près d’un an, quatorze élèves-ingénieurs du département biosciences de l’INSA Lyon et une étudiante de l’Université Lyon 1, ont travaillé à rendre des bactéries luminescentes afin de visualiser en direct leur développement sur les plantes. Si l’objectif initial était de participer au concours international, au gré des rencontres et des expérimentations, les étudiants sont allés jusqu’à développer un système clé en main : l’outil FIAT LUX.

Annonce de la deuxième place du classement général du concours

dans la catégorie undergraduated (sur 180 équipes) - Paris Expo Porte de Versailles

"Repousser les limites de la biologie de synthèse pour construire des systèmes biologiques capables de faire face aux défis du quotidien" constitue la ligne directrice de la compétition iGEM1. Créée par le MIT, elle rassemble chaque année des étudiants du monde entier pour faire avancer la recherche sur les biotechnologies. Lorsque l’équipe lyonnaise se forme en novembre 2021, c'est d'abord pour « participer à la recherche de solutions alternatives et avoir un impact positif sur le monde agricole », introduit Mathilde Cecchi, en 5e année du parcours biochimie et biotechnologies. « Notre projet était de permettre une meilleure compréhension de l’infection des plantes par des bactéries. Nous espérions pouvoir observer ces pathogènes directement grâce à leur luminescence. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur le travail précédent d’une équipe qui s’était appliquée à développer un outil de bioluminescence. »

C’est ainsi qu’une partie de l’équipe entame le travail de génétique. À partir d’une pièce d’ADN provenant d’une bactérie vivant dans les fonds marins, le Photorhabdus luminescens, elle réussit à faire briller leurs bactéries phytopathogènes en les transformant par un assemblage de séquences génétiques spécifiques. Les travaux se concentrent principalement sur deux types de bactéries, les E. coli et les Dickeya solani. « Rendre nos bactéries luminescentes a été le plus long du travail. Nous avons dû fragmenter ce qui existait déjà dans la nature pour le reconstruire, avec le risque que les organismes ne soient plus viables. D’ailleurs, c’est ce qui a été le plus difficile : comme nous faisions quelque chose d’inédit, lorsque ça ne fonctionnait pas, nous ne pouvions pas savoir si c’était dû à nos transformations ou aux conditions dans lesquelles nous les effectuions », indique Théo Mathieu, en 4e année de biosciences.

Ainsi, les étudiants se transforment en apprentis chercheurs, construisant, déconstruisant, reconstruisant. Jusqu’au moment, un jour d’été : « par miracle, nous avions parmi nos colonies de bactéries transformées, une seule qui faisait vraiment beaucoup plus de lumière. On l’a prise en photo avec un smartphone en exposition longue et on a pu observer son comportement en suivant les traces dessinées par sa lumière. Il ne nous restait plus qu’à peaufiner l’outil génétique pour être sûr que la luminescence ne modifiait pas son comportement initial », ajoute Mathilde.

En parallèle, une autre partie de l’équipe est chargée de comprendre le contexte dans lequel la future innovation peut évoluer. « Nous voulions nous inscrire dans la réalité et vérifier comment notre projet allait impacter le monde agricole. Pour que les professionnels soient en mesure de s’emparer de nos outils, nous sommes allés à la rencontre d’acteurs de la filière. Nous avons ainsi compris les besoins et les challenges des agriculteurs, rencontrés des entreprises agro-alimentaires, le ministère de l’agriculture... Plus on avançait dans ces rencontres, plus elles se spécifiaient sur la bactérie Dickeya solani, qui attaque les tubercules de pommes de terre. C’est celle que nous avons utilisée pour notre preuve de concept », explique Élise Piette.

Sur les paillasses du laboratoire MAP2 mises à disposition de l’équipe, les échanges entre étudiants, techniciens et chercheurs élargissent les contours du projet. D’abord avec la conception d’un équipement pour observer le comportement des bactéries, puis la création d’un logiciel d’analyse d’images. « Une fois l’outil génétique fonctionnel, nous avons dû concevoir un hardware pour pouvoir observer le comportement des bactéries luminescentes. Concrètement, c’est une petite chambre noire couplée à une caméra pilotée qui permet de récolter des données précises », ajoute Madeleine Bourseul. « Puis, en discutant avec les biologistes du labo, nous avons remarqué que les possibilités ouvertes par la luminescence n’étaient pas forcément connues. Il n’existait pas de logiciel d’analyse de la luminescence simple, alors nous avons décidé d’en créer un. Nous l’avons imaginé pour les chercheurs avec qui nous étions en contact mais il est aujourd’hui en open source et facilement améliorable », ajoute l’étudiante.

L’open source, c’est le principe qui anime le challenge iGEM. La connaissance créée par les étudiants de l’INSA Lyon et de l’Université Lyon 1 est ainsi accessible aux prochaines équipes et à tous les chercheurs du monde. Pour l’heure, les quinze étudiants ne comptent pas s’arrêter là. Si certains membres poursuivent l’aventure en stage pour en faire un protocole standardisé, tous ont envie d’étendre le champ des possibles. « Nous avons envie de voir si les travaux peuvent aller plus loin, avec une publication scientifique notamment. Nous voudrions faire en sorte que les retombées du projet dépassent le cadre du concours, pour aller sur le terrain », confie l’équipe.

Au terme de cette année d’aventures scientifiques, les étudiants ne retiennent pas seulement leurs capacités à réaliser des prouesses techniques, mais l’importance de la curiosité et du partage. « Nous avons su aller chercher de l’aide un peu partout et s’auto-former sur des sujets très précis selon nos envies personnelles. Par exemple, nous avons reçu de l’aide d’un étudiant de génie mécanique pour construire notre hardware ; nous avons été coachés par le responsable de la section théâtre-études ; et notre contenu graphique a même été réalisé par une diplômée de l’INSA Lyon ! », ajoute Théo. « Au-delà de la magie de cette synergie pluridisciplinaire, il y a un enrichissement personnel qui dépasse toute récompense : le partage des sciences et la richesse des rencontres », conclut Madeleine.

L’équipe FIAT LUX au complet

Les membres de l’équipe :

▪️ Étudiants :

INSA Lyon : Anaëlle Roman, Basma Makhloufi, Elise Piette, Guillaume Fulconis, Laia Darne Clavaron, Léa Le Large, Madeleine Bourseul, Manon Aubert, Marianne Richaud, Marine Aurrand, Mathilde Cecchi, Solène Favier , Théo Mathieu, Tom Roblin.

Université Lyon 1 : Cassie Kohut.

▪️ Encadrants : Agnès Rodrigue (Maître de conférences INSA Lyon, laboratoire MAP) et Erwan Gueguen (Maître de conférences Université Lyon 1, laboratoire MAP)

▪️ Superviseurs : Typhaine Brual (Doctorante INSA Lyon, laboratoire MAP), Marianne Chouteau (Enseignante-Chercheuse INSA Lyon, Directrice adjointe du laboratoire S2HEP), Marie-Pierre Escudié, Marion Létisse (Maître de conférence INSA Lyon), Makram Mghezzi-Habellah (Doctorant ENS Lyon - Laboratoire LBMC).

Contact : igem.insalyon2022@gmail.com

[1] International Genetically Engineered Machine Competition

[2] Microbiologie Adaptation Pathogénie (INSA Lyon/CNRS/Lyon 1/UdL)

Recherche

Microbiologiste, il observe l’évolution du coronavirus jour après jour

Philippe Lejeune est spécialiste de la contamination bactérienne de matériels médicaux. Enseignant à l’INSA Lyon, au département Biosciences, il communique régulièrement à son entourage ses observations sur la propagation du virus Covid-19 depuis le premier jour de confinement. Récit.

3,6%. Philippe Lejeune intègre ce dernier chiffre au tableau qu’il a construit depuis le 16 mars dernier. Les chiffres, la base. Dans sa tête, il fait le bilan, après un mois de confinement. De plus de 25%, le pourcentage de progression quotidien du nombre de décès dans les hôpitaux dus au coronavirus est passé à 3,6%. Un signe d’espoir pour ce chercheur en microbiologie, attentif à la moindre évolution de la situation. Selon ses analyses, si les mesures de confinement continuent à être respectées, la tendance à la baisse devrait se poursuivre. Une baisse entamée il y a maintenant trois semaines, depuis le 27 mars dernier où la progression du nombre de décès a chuté de 10 points par rapport à la veille, pour ne plus remonter depuis.

Philippe Lejeune le sait, le confinement a porté ses fruits. Dans la colonne de droite de son fameux tableau, il a inscrit le nombre de décès que la France aurait compté si l’augmentation journalière s’était maintenue à 25% après le 27 mars. Plus de 94 000 personnes auraient perdu la vie. Face à un virus dont on ne connait pas encore tous les mystères. Pour ce spécialiste de la contamination microbienne, la première règle à respecter est de se laver les mains. Avec du savon, pendant 20 secondes sous le robinet d’eau tiède. À chaque fois que cela s’impose. En rentrant des courses, après avoir touché un interrupteur, une poignée de porte, un interphone, une rampe d’escalier… La liste est évidemment interminable et le geste sauveur reste le même. C’était ce qu’il était en train de dire à ses élèves de 3e année du département Biosciences de l’INSA Lyon lorsque la menace du virus commençait à prendre de l’ampleur. En plein travaux pratiques pour manipuler une bactérie de manière stérile, ces étudiants apprenaient les rudiments d’un métier à risque : microbiologiste. Les règles d’or : protéger son environnement, protéger les autres, se protéger soi-même et protéger la manipulation de la bactérie en conditions stériles. Un courant d’air dans la salle de cours et l’alarme pouvait être déclenchée. À moindre mal à l’INSA puisque les bactéries utilisées sont inoffensives mais qu’en est-il en conditions réelles ? C’est toute la prise de conscience que s’attèle à déclencher chez ses étudiants Philippe Lejeune, lui qui a passé six années au plus près du danger, à l’Institut Pasteur, pour ses études postdoctorales. Il était également maître de conférences à Paris VII, avant de postuler à l’INSA Lyon, qu’il a rejoint en 1992.

Dans un an, il « partira à la retraite ».

Pour l’heure, il ne sait pas de quoi demain est fait.

Très scrupuleux, il est le premier à avoir respecté les règles du confinement. Féru de marche, il rêve de ce jour où il pourra de nouveau découvrir des sentiers inconnus et respirer un air pur. En attendant, il sort juste pour faire quelques courses, jusqu’à regretter sa dernière initiative. Dans la file d’attente du supermarché, il attend d’être dans le prochain groupe qui sera autorisé à rentrer. Quand la file s’est mise en marche, il sent l’odeur de la cigarette qu’une personne à plus de dix mètres devant lui fumait en avançant dans la file. En tant que microbiologiste, il ne peut s’empêcher de penser que si cette personne était contaminée, elle contaminerait alors tout son entourage immédiat en exhalant la fumée de sa cigarette. Tout comme une personne présentant une toux a priori banale. À partir de ce moment-là, il n’est plus jamais retourné faire ses courses sans masque.

Pour lui, c’est le deuxième geste qui sauve : porter un masque. Ceux qui auraient pu dormir dans les laboratoires de l’INSA ont été donnés aux hôpitaux dès la pénurie annoncée. Tout comme les gants de protection. Dans les laboratoires, y compris le sien, l’unité mixte de recherche CNRS 5240*, les chercheurs ont dû prendre beaucoup de décisions, et trouver des solutions pour maintenir les travaux en cours pendant leurs absences, pour ne pas perdre des heures de recherche. Lorsqu’on leur a dit que l’INSA fermait ses portes, ils ont été les premiers surpris. Ne plus enseigner, oui, mais ne plus chercher, pourquoi ? Et pour combien de temps ?

Il y a quelques jours, la levée du confinement était annoncée pour le 11 mai prochain. D’autres questionnements se bousculent. Philippe, lui, n’a plus à se préoccuper de ses cours. Il a par chance donné le dernier de son semestre quelques heures avant la fermeture de l’école, permettant à tous ses élèves de lui envoyer leurs rapports depuis. Par contre, il ne sait pas quand il pourra remplir son rôle dans les jury de thèses, dont les soutenances sont reportées. Des thèses avec des sujets qui trouvent écho auprès de son âme de chercheur. Comme la multi-résistance aux antibiotiques, qui tuent chaque année en Europe 25 000 personnes. Et d’autres virus infectieux, comme la grippe, dont les ravages sont communément admis et pourtant si meurtriers, chaque année.

Une chose est sûre pour cet observateur scientifique. Il y a un avant et un après coronavirus. Les gens auront appris à se protéger.

*MAP pour Microbiologie, Adaptation et Pathogénie, laboratoire associant le CNRS, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et l’INSA Lyon.

Recherche

Justin Maire : « je veux sauver la Grande Barrière de corail »

Visible depuis l’espace, elle est à la base d’un écosystème merveilleux sur lequel repose 25% de la vie marine et la subsistance de milliards d’individus. Et pourtant, elle meurt un peu plus chaque jour. La Grande Barrière de corail, véritable poumon de l’océan, subit depuis une trentaine d’années les conséquences du changement climatique. En cause, le réchauffement des océans qui entraîne un stress du corail qui rejette l’algue symbiotique lui permettant de se nourrir.

Justin Maire, ingénieur et docteur INSA Lyon s’est envolé pour l’Australie il y a quelques mois, dans le cadre d’un post-doctorat. Au sein de l’Université de Melbourne, il travaille à optimiser les bactéries symbiotiques de la plus grande structure vivante du monde. Rencontre et explications.

Sur Terre, le réchauffement climatique est souvent et seulement envisagé comme l’augmentation de la température de l’air d’un ou deux degrés. Cependant, environ 90% de la chaleur produite en surface est récupérée par les océans et l’on considère que sans ce phénomène, la température sur terre avoisinerait les 50°C.

Sur Terre, le réchauffement climatique est souvent et seulement envisagé comme l’augmentation de la température de l’air d’un ou deux degrés. Cependant, environ 90% de la chaleur produite en surface est récupérée par les océans et l’on considère que sans ce phénomène, la température sur terre avoisinerait les 50°C.

« Pour la vie marine, ça n’a rien de l’air de vacances sous les tropiques. Les coraux vivent dans des milieux relativement pauvres. La majorité de leurs apports nutritifs repose sur de minuscules algues symbiotiques qui vivent dans leurs tissus, et les alimentent à travers la photosynthèse. Quand l’eau dépasse les 31°C, l’activité de ces algues symbiotiques est perturbée et l’animal les rejette. En expulsant l’algue qui lui permet de vivre, il est privé de nutriments et finit par mourir. C’est un peu comme chez l’Homme : lorsque notre corps a de la fièvre causée par une bactérie par exemple, il tente de s’en débarrasser », explique Justin Maire.

En trente ans, les océans ont vu la moitié de leurs coraux s’habiller de différentes couleurs, du blanc éclatant, en passant par des couleurs fluorescentes jusqu’au vert-gris.

« Le phénomène de blanchissement des coraux est assez impressionnant. En rejetant l’algue, qui confère aux coraux leur couleur naturelle, le corail devient alors translucide et la couleur blanche de son squelette est perçue. C’est très beau, mais c’est l’annonce de sa mort. Puis, la surface du squelette se recouvre d’algues filandreuses, et à ce moment, l’animal est mort. »

© Chasing Coral

En Australie, la barrière corallienne s’étend sur 2300 kilomètres, concentrant plus de 400 espèces de coraux, 1500 espèces de poissons et 4000 espèces de mollusques. À Melbourne, Justin Maire et son équipe tentent de créer des « super-coraux » qui résisteraient au réchauffement et aux variations de températures.

« Mon projet est d’optimiser les bactéries symbiotiques des coraux. D’abord en utilisant des probiotiques, ce qui sous-entend designer un cocktail de bactéries symbiotiques qui amélioreraient naturellement la résistance thermique de l’animal, puis, plus tard, modifier la génétique de ces bactéries pour améliorer encore davantage la résistance des coraux. Jouer sur les bactéries symbiotiques permet une plus grande flexibilité et manipulabilité que si l’on travaillait directement sur le patrimoine génétique du corail. »

Ingénieur diplômé du département Biosciences et ancien doctorant du laboratoire BF2i1 de l’INSA Lyon, Justin travaille sur les bactéries pathogènes et symbiotiques en interaction avec les animaux. fsubt

« Les coraux sont des êtres-vivants dont nous ne connaissons pas encore toutes les subtilités et les fonctionnements. Mon travail de recherche consiste aussi à comprendre les interactions entre le corail et ses partenaires symbiotiques, algues et bactéries. C’est, encore une fois, un peu comme chez l’Homme : notre corps évolue avec des milliards de bactéries et pourtant, il n’est pas en inflammation constante. Ces bactéries-là se disent « symbiotiques », puisqu’elles vivent en harmonie avec le reste de notre corps. Et parfois, notre système immunitaire rencontre une bactérie dite « pathogène » qui perturbe la symbiose. Pour le corail, on est dans la même situation. Quand sa relation avec son algue symbiotique est bouleversée, l’algue est en quelque sorte considérée comme « pathogène » par le corail, et son immunité réagit. Cependant, des températures aussi élevées ne font pas partie de son cycle naturel et il n’a jamais fait face à un tel stress. Son système immunitaire est seulement capable de « soigner » le corail en rejetant la partie qui dysfonctionne, c’est-à-dire les algues symbiotiques. Mais dans le cas des coraux, ce qui dysfonctionne, c’est aussi ce qui les nourrit. Nos travaux se concentrent alors sur ces minuscules algues dont dépend la vie du corail : comment réagissent-elles au stress thermique ? quels sont les mécanismes à l’origine de leur expulsion par les coraux ? comment l’ajout de probiotiques pourrait atténuer ce phénomène ? Il a notamment été montré que le traitement des coraux avec des antioxydants pouvait limiter leur blanchissement. Nos premières pistes se portent ainsi sur des bactéries capables de naturellement produire de telles molécules et qui viendraient donc en aide aux algues symbiotiques lors d’un stress thermique. »

Les travaux de recherche sur les récifs coralliens impliquent une course contre la montre. Dans trente ans, on estime la totalité des coraux de l’océan morts, ainsi que la disparition d’écosystèmes entiers qui reposent sur ces récifs. Si le projet de Justin Maire n’en est qu’à ses débuts, le jeune chercheur reste conscient de l’ampleur de la tâche et ne nie pas la pression environnementale et sociétale liée à l’urgence de la situation.

« Ici, chaque été, le bilan tombe et c’est très dur. On se dit ‘un an de moins’ ou ‘est-ce qu’on va y arriver ?’. On se lance dans ces recherches tout en étant conscients que ce sont des travaux risqués et que la mise en pratique sera longue et fastidieuse si elle est viable. Mais plus je m’approprie le sujet, plus je prends conscience du pouvoir de mon rôle de chercheur sur la planète. Aujourd’hui, on débroussaille, mais si ça fonctionne, on sauve la Barrière de corail avec des bactéries, et cette idée pousse ma détermination encore plus loin. »

1Biologie Fonctionnelle Insectes et Interactions, INSA Lyon/INRA

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 1 / Épisode 4 - 27 mai 2021

Recherche

Associée à la bactérie Dickeya dadantii, la pectine révèle son potentiel

Une scène quotidienne : dans la corbeille à fruits, une pomme dont la peau brunit et ramollit. Elle qui paraissait si ferme et si rouge quelques jours plus tôt. L’une des responsables de cette dégradation pourrait être la bactérie Dickeya dadantii. William Nasser, directeur du laboratoire MAP1 (Microbiologie, Adaptation et Pathogénie) et son équipe la connaissent bien puisqu’ils l’étudient depuis quelques années.

« Au tout début de nos recherches, nous voulions neutraliser cette bactérie responsable de la pourriture molle des aliments. Puis au fur et à mesure de nos essais, il s’est avéré que la bactérie Dickeya dadantii avait plus de qualités qu’elle n’en avait l’air. »

La bacterie Dickeya dadantii transforme la pectine en « POS »

Une bactérie peut être pathogène ou bénéfique à un organisme vivant. Il s’agit pour l’équipe CRP (Chromatine et Régulation de la Pathogénie bactérienne), de tirer profit de la virulence de la Dickeya dadantii vis-à-vis des plantes en contrôlant son action de dégradation sur la pectine.

« Naturellement présente dans les végétaux, la pectine est un polymère de sucre. Elle permet aux cellules du végétal de se tenir entre elles, un peu comme un ciment. Une fois ‘découpée’ par la bactérie Dickeya dadantii, la pectine se transforme en POS, des oligosaccharides, qui s’avèrent être une ressource intéressante pour des applications pharmaceutiques, médicales ou alimentaires », illustre Sylvie Reverchon du laboratoire MAP.

Pour contrôler le processus de décomposition de la pectine en POS, l’équipe a conçu un bioréacteur, un appareil dans lequel évoluent les bactéries.

« Le bioréacteur permet d’avoir une dégradation continue : à l’entrée de la cuve on injecte de la pectine et à la sortie nous obtenons des POS », ajoute William Nasser, directeur du laboratoire.

Un article2 paru dans le « Journal of Biological Chemistry » souligne l’apport du travail de modélisation réalisé en collaboration avec Jacques-Alexandre Sepulchre de « l’Institut de Physique de Nice » qui a permis d’optimiser le fonctionnement de l’appareil pour générer des quantités relativement importantes de POS.

« Cela nous a permis de répondre aux problématiques de calcul du débit : nous avons recherché le débit parfait pour une dégradation optimale, c’est-à-dire, sans que les bactéries ne ‘mangent’ trop les polymères », explique Sylvie.

Les POS, complexes de sucres aux vertus prometteuses

« Les POS ont une forte valeur ajoutée. Elles ont des propriétés prébiotiques, des vertus hydratantes et immunologiques qui peuvent répondre à des enjeux de santé importants », poursuit le directeur du laboratoire MAP.

Des études sont en cours sur la capacité des POS à enrayer le développement de la Galectine 3, une protéine impliquée dans la progression des cancers métastasiques. La pectine décomposée par la bactérie Dickeya dadantii révèlerait donc un potentiel inexploité et un intérêt écologique puisque, disponible en grande quantité dans les déchets verts, la réutilisation de la pectine pourrait représenter une alternative au brûlage.

« La lignine et la cellulose, également présentes en grande quantité dans les végétaux, sont déjà utilisées pour fabriquer du bioéthanol. La pectine pourrait être réutilisée au sein des industries pharmaceutiques et alimentaires, offrant aux déchets verts une seconde vie profitable à la santé des populations », conclut Sylvie.

1 INSA Lyon/CNRS/Université Lyon 1

2 Modelling the bioconversion of polysaccharides in a continuous reactor: A case study of the production of oligogalacturonates by Dickeya dadantii, Sepulchre JA, Reverchon S, Gouzé JL, Nasser W (2019 February 1)