Formation

Empreinte carbone : un calculateur pour sensibiliser les supporters olympiques

Alors que Paris accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Laetitia Guérout, élève-ingénieure au département biotechnologies et bioinformatique, et stagiaire chez WeCount, a contribué au développement d'un calculateur d'empreinte carbone destiné aux supporters. Cet outil pédagogique permet de mesurer les émissions de CO2 liées aux transports, à l'alimentation et à l'hébergement pour se rendre aux Jeux. L'objectif ? Profiter du tremplin exceptionnel que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour éduquer un maximum de spectateurs au sujet de la lutte contre le changement climatique et déclencher l’envie d’agir. « L’objectif n’étant pas de culpabiliser les spectateurs, mais bel et bien de pouvoir leur apporter des connaissances et des clés d’action », explique l’étudiante.

Simulateur d’empreinte carbone individuelle : comment sont-ils élaborés ?

Outil de sensibilisation idéal du grand public, le simulateur d’empreinte carbone permet de prendre conscience des usages individuels qui contribuent le plus au changement climatique, et de découvrir les actions qui auraient le plus d'impact pour réduire son bilan carbone. La prise en main se veut facile, rapide et ludique. « C’est un questionnaire qui permet de calculer en quelques minutes les émissions associées à différents postes comme le transport, l’alimentation, ou encore l’hébergement », introduit Laetitia Guérout. Basé sur des facteurs d’émissions provenant d’une base de données de l’ADEME, le calculateur estime ainsi un équivalent en kg ou tonnes de CO2 émis. « Le CO2 n’est bien sûr pas le seul gaz à effet de serre émis par les activités humaines, cependant, ramener le calcul à un équivalent en tonnes de CO2 pose un chiffre sur le concept parfois flou que sont les émissions de gaz à effet de serre. Cela le rend plus concret dans l’esprit des gens. Grâce à ces facteurs d’émission et aux réponses de l’utilisateur à un panel de questions simples, le simulateur affiche un impact chiffré. Et surtout, à l’issue du questionnaire, l’utilisateur dispose de pistes d’actions lui permettant d’agir sur son empreinte carbone et de la réduire. S’il souhaite aller plus loin, des ressources sont également mises à sa disposition pour en apprendre davantage sur le sujet. C’est un outil de sensibilisation et de mise en action assez puissant », poursuit l’étudiante de l’INSA Lyon en stage chez WeCount.

Outil de sensibilisation idéal du grand public, le simulateur d’empreinte carbone permet de prendre conscience des usages individuels qui contribuent le plus au changement climatique, et de découvrir les actions qui auraient le plus d'impact pour réduire son bilan carbone. La prise en main se veut facile, rapide et ludique. « C’est un questionnaire qui permet de calculer en quelques minutes les émissions associées à différents postes comme le transport, l’alimentation, ou encore l’hébergement », introduit Laetitia Guérout. Basé sur des facteurs d’émissions provenant d’une base de données de l’ADEME, le calculateur estime ainsi un équivalent en kg ou tonnes de CO2 émis. « Le CO2 n’est bien sûr pas le seul gaz à effet de serre émis par les activités humaines, cependant, ramener le calcul à un équivalent en tonnes de CO2 pose un chiffre sur le concept parfois flou que sont les émissions de gaz à effet de serre. Cela le rend plus concret dans l’esprit des gens. Grâce à ces facteurs d’émission et aux réponses de l’utilisateur à un panel de questions simples, le simulateur affiche un impact chiffré. Et surtout, à l’issue du questionnaire, l’utilisateur dispose de pistes d’actions lui permettant d’agir sur son empreinte carbone et de la réduire. S’il souhaite aller plus loin, des ressources sont également mises à sa disposition pour en apprendre davantage sur le sujet. C’est un outil de sensibilisation et de mise en action assez puissant », poursuit l’étudiante de l’INSA Lyon en stage chez WeCount.

Le cas des JO 2024 : le poste des transports

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Laetitia Guérout a participé à l’élaboration de celui-ci d’une plateforme dédiée à l’évènement mondial. « Un calculateur d’empreinte carbone qui cible un évènement particulier ne considère pas exactement les mêmes postes d’émission qu’un calculateur d’empreinte carbone lié aux activités quotidiennes, même si certains postent se retrouvent presque systématiquement comme le transport ou l’alimentation. »

En premier lieu, le développement de l’outil a donc nécessité un important travail de définition du périmètre de calcul. « Il faut réussir à ne pas oublier de poste d’émission important, tout en n’alourdissant pas trop le questionnaire pour qu’il reste rapide et simple à remplir. L’idée est donc de cibler les émissions les plus pertinentes, à la fois en termes d’impact, mais également en termes de sensibilisation du public visé. »

À travers un panel de questions simples, le supporter peut accéder à une estimation de l’empreinte

carbone que représente sa participation aux Jeux Olympiques. (Mon Empreinte Supporter/WeCount)

Selon Carbone 4, la venue des spectateurs étrangers dans le pays hôte représente 75 % des émissions du transport, loin devant la construction des infrastructures, l’énergie, ou encore le numérique. « Le transport constitue un poste absolument essentiel dans le calcul de l’impact environnemental des JO. C’est un poste connu qui représente la majeure partie des émissions des grandes manifestations sportives internationales. À titre d’exemple, un spectateur des Jeux qui vient de San-Francisco émet 2,5 tonnes de CO2e, ce qui représente un quart des émissions moyennes annuelles d’un Français », poursuit l’élève-ingénieure en biotechnologies et bioinformatique. À cela, s’ajoutent l’alimentation consommée sur place, l’hébergement et les émissions liées à la construction des infrastructures et au déplacement des sportifs. « Ce dernier poste ne découle pas directement des choix des spectateurs, mais est bel et bien lié à leur présence ! »

Calculateur carbone : un outil de sensibilisation efficace

Sur les objectifs de l’outil, l’étudiante insiste : l’objectif n’est pas de culpabiliser les spectateurs, mais bel et bien de pouvoir leur apporter connaissances et clés pour agir. « Je pense que la compréhension des enjeux environnementaux et la connaissance de ce sujet, et notamment des ordres de grandeur concernant l’impact de chacun sur le climat, sont effectivement des prérequis absolument essentiels au passage à l’action. C’est un sujet qui cristallise parfois beaucoup de tensions et de ressentiments, mais je crois que cela provient très souvent d’un manque de connaissances. Interdire du jour au lendemain de prendre l’avion, manger de la viande rouge ou prendre sa voiture pour faire 5 km, et ce, sans jamais donner l’opportunité de comprendre ce qui motive cette interdiction, serait injuste et liberticide. En revanche, si l’on donne accès aux ressources nécessaires pour quantifier l’impact de ses actions quotidiennes et trouver des pistes d’actions concrètes permettant de diminuer cet impact, alors je crois qu’il devient plus facile d’accepter ce changement, et même, d’en devenir acteur. Je suis persuadée que rien n’est plus puissant que l’envie d’agir provenant des citoyens eux-mêmes. » Alors, y aller ou ne pas y aller ? Pour Laetitia Guérout, la réponse est rarement aussi polarisée qu’un simple ‘oui’ ou ‘non’. « L’idée n’est pas forcément de dire aux spectateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : n’y allez pas. Il s’agit plutôt de leur dire ‘Vous y êtes allés, et votre impact a été de tant de tonnes de CO2e. Qu’êtes-vous prêt à faire pour qu’il diminue à l’avenir ?’. »

Un stage qui fait sens pour l’élève-ingénieure

Étudiante en 4ᵉ année du parcours bio-informatique et modélisation (BIM) au sein du département de biotechnologies et bioinformatique, Laetitia a saisi l’opportunité quand s’est présentée à elle la possibilité de faire son stage au sein de l’entreprise de conseil en environnement, WeCount. « Ces dernières années, l’écologie est devenue quelque chose de central dans ma vie. Je voulais poursuivre mon engagement au-delà de la sphère personnelle et bénévole, mais également donner du sens à mes études, en mettant les compétences acquises à l’INSA au service d’une cause qui me tient à cœur. En formant les entreprises sur le sujet, à travers des bilans carbone et avec l’aide des consultants, nous participons à la mise en œuvre d’actions concrètes. Cela me permet ainsi d’agir à une échelle à laquelle je n’avais pas pu agir auparavant, directement auprès des entreprises. »

Formation

iGEM FIAT LUX : des bactéries phytopathogènes luminescentes

Equipe la plus récompensée lors de la plus grande compétition internationale étudiante en biologie de synthèse, le concours iGEM, FIAT LUX a tout raflé : 2e place générale au concours dans la catégorie undergraduate ; sélectionnée parmi les 7 meilleures équipes sur les 370 participantes ; élue meilleur projet dans le domaine de la nutrition et de l’alimentation ; meilleur hardware ; meilleur assemblage de pièces d’ADN ; meilleure présentation au public ; meilleur site internet et meilleure vulgarisation…

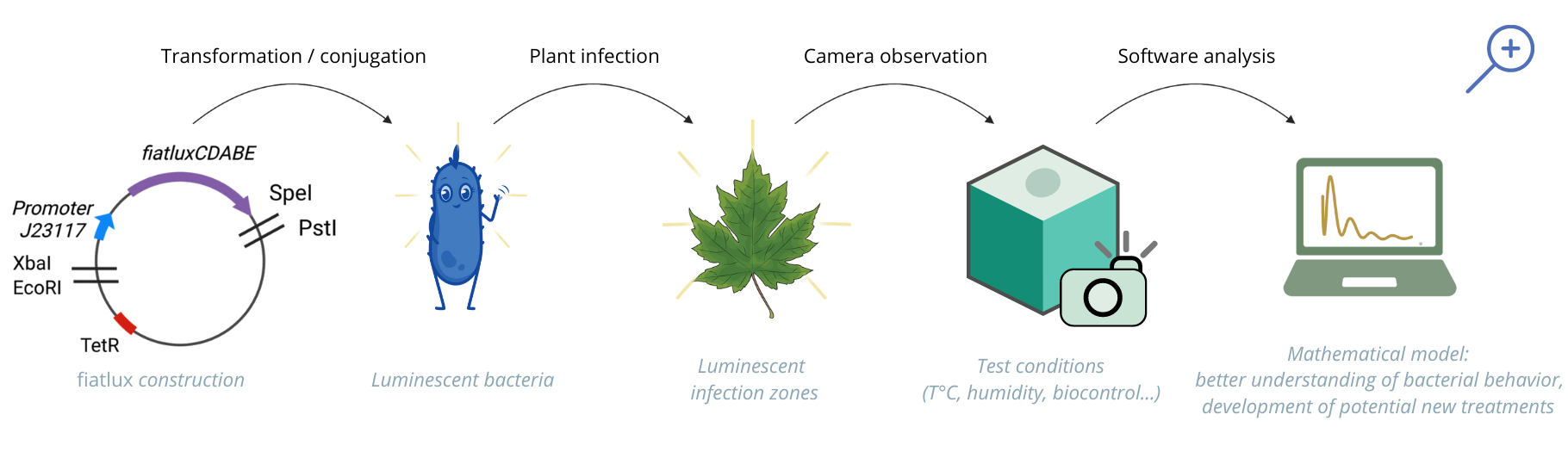

Pourquoi un tel engouement ? Leur nouvel outil de suivi de bactéries phytopathogènes basé sur la luminescence, permet de mieux comprendre les infections de plantes en temps réel sans méthodes intrusives.

Pendant près d’un an, quatorze élèves-ingénieurs du département biosciences de l’INSA Lyon et une étudiante de l’Université Lyon 1, ont travaillé à rendre des bactéries luminescentes afin de visualiser en direct leur développement sur les plantes. Si l’objectif initial était de participer au concours international, au gré des rencontres et des expérimentations, les étudiants sont allés jusqu’à développer un système clé en main : l’outil FIAT LUX.

Annonce de la deuxième place du classement général du concours

dans la catégorie undergraduated (sur 180 équipes) - Paris Expo Porte de Versailles

"Repousser les limites de la biologie de synthèse pour construire des systèmes biologiques capables de faire face aux défis du quotidien" constitue la ligne directrice de la compétition iGEM1. Créée par le MIT, elle rassemble chaque année des étudiants du monde entier pour faire avancer la recherche sur les biotechnologies. Lorsque l’équipe lyonnaise se forme en novembre 2021, c'est d'abord pour « participer à la recherche de solutions alternatives et avoir un impact positif sur le monde agricole », introduit Mathilde Cecchi, en 5e année du parcours biochimie et biotechnologies. « Notre projet était de permettre une meilleure compréhension de l’infection des plantes par des bactéries. Nous espérions pouvoir observer ces pathogènes directement grâce à leur luminescence. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur le travail précédent d’une équipe qui s’était appliquée à développer un outil de bioluminescence. »

C’est ainsi qu’une partie de l’équipe entame le travail de génétique. À partir d’une pièce d’ADN provenant d’une bactérie vivant dans les fonds marins, le Photorhabdus luminescens, elle réussit à faire briller leurs bactéries phytopathogènes en les transformant par un assemblage de séquences génétiques spécifiques. Les travaux se concentrent principalement sur deux types de bactéries, les E. coli et les Dickeya solani. « Rendre nos bactéries luminescentes a été le plus long du travail. Nous avons dû fragmenter ce qui existait déjà dans la nature pour le reconstruire, avec le risque que les organismes ne soient plus viables. D’ailleurs, c’est ce qui a été le plus difficile : comme nous faisions quelque chose d’inédit, lorsque ça ne fonctionnait pas, nous ne pouvions pas savoir si c’était dû à nos transformations ou aux conditions dans lesquelles nous les effectuions », indique Théo Mathieu, en 4e année de biosciences.

Ainsi, les étudiants se transforment en apprentis chercheurs, construisant, déconstruisant, reconstruisant. Jusqu’au moment, un jour d’été : « par miracle, nous avions parmi nos colonies de bactéries transformées, une seule qui faisait vraiment beaucoup plus de lumière. On l’a prise en photo avec un smartphone en exposition longue et on a pu observer son comportement en suivant les traces dessinées par sa lumière. Il ne nous restait plus qu’à peaufiner l’outil génétique pour être sûr que la luminescence ne modifiait pas son comportement initial », ajoute Mathilde.

En parallèle, une autre partie de l’équipe est chargée de comprendre le contexte dans lequel la future innovation peut évoluer. « Nous voulions nous inscrire dans la réalité et vérifier comment notre projet allait impacter le monde agricole. Pour que les professionnels soient en mesure de s’emparer de nos outils, nous sommes allés à la rencontre d’acteurs de la filière. Nous avons ainsi compris les besoins et les challenges des agriculteurs, rencontrés des entreprises agro-alimentaires, le ministère de l’agriculture... Plus on avançait dans ces rencontres, plus elles se spécifiaient sur la bactérie Dickeya solani, qui attaque les tubercules de pommes de terre. C’est celle que nous avons utilisée pour notre preuve de concept », explique Élise Piette.

Sur les paillasses du laboratoire MAP2 mises à disposition de l’équipe, les échanges entre étudiants, techniciens et chercheurs élargissent les contours du projet. D’abord avec la conception d’un équipement pour observer le comportement des bactéries, puis la création d’un logiciel d’analyse d’images. « Une fois l’outil génétique fonctionnel, nous avons dû concevoir un hardware pour pouvoir observer le comportement des bactéries luminescentes. Concrètement, c’est une petite chambre noire couplée à une caméra pilotée qui permet de récolter des données précises », ajoute Madeleine Bourseul. « Puis, en discutant avec les biologistes du labo, nous avons remarqué que les possibilités ouvertes par la luminescence n’étaient pas forcément connues. Il n’existait pas de logiciel d’analyse de la luminescence simple, alors nous avons décidé d’en créer un. Nous l’avons imaginé pour les chercheurs avec qui nous étions en contact mais il est aujourd’hui en open source et facilement améliorable », ajoute l’étudiante.

L’open source, c’est le principe qui anime le challenge iGEM. La connaissance créée par les étudiants de l’INSA Lyon et de l’Université Lyon 1 est ainsi accessible aux prochaines équipes et à tous les chercheurs du monde. Pour l’heure, les quinze étudiants ne comptent pas s’arrêter là. Si certains membres poursuivent l’aventure en stage pour en faire un protocole standardisé, tous ont envie d’étendre le champ des possibles. « Nous avons envie de voir si les travaux peuvent aller plus loin, avec une publication scientifique notamment. Nous voudrions faire en sorte que les retombées du projet dépassent le cadre du concours, pour aller sur le terrain », confie l’équipe.

Au terme de cette année d’aventures scientifiques, les étudiants ne retiennent pas seulement leurs capacités à réaliser des prouesses techniques, mais l’importance de la curiosité et du partage. « Nous avons su aller chercher de l’aide un peu partout et s’auto-former sur des sujets très précis selon nos envies personnelles. Par exemple, nous avons reçu de l’aide d’un étudiant de génie mécanique pour construire notre hardware ; nous avons été coachés par le responsable de la section théâtre-études ; et notre contenu graphique a même été réalisé par une diplômée de l’INSA Lyon ! », ajoute Théo. « Au-delà de la magie de cette synergie pluridisciplinaire, il y a un enrichissement personnel qui dépasse toute récompense : le partage des sciences et la richesse des rencontres », conclut Madeleine.

L’équipe FIAT LUX au complet

Les membres de l’équipe :

▪️ Étudiants :

INSA Lyon : Anaëlle Roman, Basma Makhloufi, Elise Piette, Guillaume Fulconis, Laia Darne Clavaron, Léa Le Large, Madeleine Bourseul, Manon Aubert, Marianne Richaud, Marine Aurrand, Mathilde Cecchi, Solène Favier , Théo Mathieu, Tom Roblin.

Université Lyon 1 : Cassie Kohut.

▪️ Encadrants : Agnès Rodrigue (Maître de conférences INSA Lyon, laboratoire MAP) et Erwan Gueguen (Maître de conférences Université Lyon 1, laboratoire MAP)

▪️ Superviseurs : Typhaine Brual (Doctorante INSA Lyon, laboratoire MAP), Marianne Chouteau (Enseignante-Chercheuse INSA Lyon, Directrice adjointe du laboratoire S2HEP), Marie-Pierre Escudié, Marion Létisse (Maître de conférence INSA Lyon), Makram Mghezzi-Habellah (Doctorant ENS Lyon - Laboratoire LBMC).

Contact : igem.insalyon2022@gmail.com

[1] International Genetically Engineered Machine Competition

[2] Microbiologie Adaptation Pathogénie (INSA Lyon/CNRS/Lyon 1/UdL)

Sciences & Société

Exposition "Explorer le vivant : de la molécule aux écosystèmes"

Exposition proposée dans le cadre de la Fête de la Science.

Cette exposition retrace l’évolution de l’analyse des objets de la biologie depuis 60 ans (début de l’enseignement de la biologie à l’INSA de Lyon). Comment les développements des biotechnologies (notamment du séquençage de l’ADN) ont bouleversé notre façon d’aborder le vivant et comment la biologie moderne à très haut débit cherche à représenter les individus (voire les écosystèmes) en partant de l’échelle moléculaire jusqu’à celle de la biosphère.

Cette exposition a été conçue par Philippe Lejeune, Clémentine Ragonot, Emilie Poirson, Gaëlle Mauduit, Charlotte Noireaux et Marie-Paule Voita.

Entrée libre.

Informations complémentaires

-

Kiosque - Bibliothèque Marie Curie

Mots clés

Derniers évènements

Tous les évènements

Recherche

Un diplômé de l’INSA Lyon réalise son rêve américain

Le 9 janvier dernier, le journal scientifique Nature Communications publiait un article sur une forme pharmaceutique nouvelle, co-écrit par Omar Abouzid, diplômé 2016 de l’INSA Lyon en Biochimie et Biotechnologies et chercheur au MIT. Il a collaboré au développement d’un dispositif pharmaceutique capable de résider dans l’estomac pendant une semaine, tout en délivrant graduellement son contenu médicamenteux, permettant ainsi de diminuer la fréquence de la prise des médicaments et d'augmenter ainsi l'adhérence des patients à leurs traitements.

Retour sur la success-story de ce diplômé INSA.

De l’INSA Lyon au MIT

Après ses années au lycée français au Caire, Omar Abouzid a reçu une bourse pour partir étudier en France. Intéressé par le profil d’ingénieur ainsi que la recherche biomédicale et pharmaceutique, c’est tout naturellement qu’il a candidaté à l’INSA de Lyon, où il a été admis en 2011.

« Comme beaucoup, des noms tels que Harvard, MIT et Stanford m’ont toujours fasciné et inspiré », déclare Omar.

Mais y accéder sans expérience particulière, sans contacts et sans connaissance approfondie des procédures de candidature n’a pas été immédiat.

A l’issue de sa troisième année à l’INSA, Omar n’a été admis que par un seul laboratoire de biologie moléculaire, à l’université de McGill à Montréal, malgré ses très nombreuses candidatures, dont certaines au MIT. C’est pendant sa quatrième année d’études, au cours de sa recherche d’un laboratoire d’accueil pour son stage professionnel, qu’il a été admis pour 4 mois dans un petit laboratoire d’immunologie à Harvard, dont la directrice connaissait l’INSA Lyon. Séduit par cet environnement dynamique et favorable à l’innovation, Omar était décidé à revenir à Boston pour son projet de fin d’études. Après des recherches, c’est le laboratoire de Langer au MIT qui lui a paru être le plus approprié. Grâce à une lettre de recommandation de son encadrante de stage à Harvard et à la suite d’un entretien, il était accepté comme stagiaire quelques jours plus tard et invité à discuter avec des chercheurs du laboratoire pour choisir un projet.

A l’issue de sa troisième année à l’INSA, Omar n’a été admis que par un seul laboratoire de biologie moléculaire, à l’université de McGill à Montréal, malgré ses très nombreuses candidatures, dont certaines au MIT. C’est pendant sa quatrième année d’études, au cours de sa recherche d’un laboratoire d’accueil pour son stage professionnel, qu’il a été admis pour 4 mois dans un petit laboratoire d’immunologie à Harvard, dont la directrice connaissait l’INSA Lyon. Séduit par cet environnement dynamique et favorable à l’innovation, Omar était décidé à revenir à Boston pour son projet de fin d’études. Après des recherches, c’est le laboratoire de Langer au MIT qui lui a paru être le plus approprié. Grâce à une lettre de recommandation de son encadrante de stage à Harvard et à la suite d’un entretien, il était accepté comme stagiaire quelques jours plus tard et invité à discuter avec des chercheurs du laboratoire pour choisir un projet.

Un parcours formateur à l’INSA

Omar en est convaincu, il n’aurait pas pu accomplir tout cela sans sa formation à l’INSA. « En général, les laboratoires des institutions académiques n’accueillent pas des stagiaires ou d’étudiants sans qu’ils soient affiliés à une école qui, dans le cadre de sa formation, leur demande de réaliser un stage ou un projet ». Il fait l’éloge de la formation généraliste des écoles d’ingénieurs françaises, et en particulier de l’INSA, parce que pour cet ingénieur en biochimie et biotechnologies, les cours de mécanique et de conception suivis pendant les deux premières années à l’INSA se sont eux aussi avérés très utiles. Bien préparé au cours de sa formation INSAlienne à un certain rythme de travail ainsi qu’au respect des délais, Omar fait aussi au MIT l’expérience d’un environnement exigeant, réclamant beaucoup d’investissement et de travail. Dans ce contexte, il n’oublie pas ses professeurs du département de Biosciences et leur soutien.

« Ils ont toujours été disponibles lorsque j’avais besoin de conseils ou de feedback. Je suis aussi très reconnaissant envers mes enseignants que j’ai sollicités et qui n’ont pas hésité à m’écrire par exemple des lettres de recommandation pour pouvoir candidater aux stages. »

"Je cherchais toujours à faire plus"

Pour Omar, la recherche s’est imposée comme une évidence.

« Je suis simplement une personne très curieuse. Quand j’étais plus jeune, j’aimais bien poser des questions et chercher leur réponse. Ma volonté de devenir chercheur s’est juste exprimée au fur et à mesure très naturellement. »

Pour ce jeune diplômé, cette première publication dans un journal comme Nature Communications est donc une consécration. Il se dit bien sûr très heureux de l’aboutissement de son travail, mais aussi surpris par l’importante couverture médiatique que son article a reçue, dans la couverture du site officiel du MIT, BBC News ou encore le Huffington Post.

Pour autant, il n’oublie pas de prendre du recul.

« J’ai été un étudiant ordinaire à l’INSA », déclare celui qui estime aussi avoir eu une part de « chance » en accédant au prestigieux laboratoire de Langer au MIT.

Ravi d’avoir pu jouer un rôle dans le développement d’une nouvelle forme pharmaceutique, Omar reconnaît que l’investissement personnel et une motivation sans faille sont les clefs de la réussite. Modeste, il n’estime pas être une exception « par rapport à beaucoup d’autres INSAliens motivés et intelligents qui auraient aussi très bien fait dans le cadre d’opportunités similaires ».

Il souhaite d’ailleurs compiler ses conseils et ceux d’autres étudiants ayant effectué leur stage en laboratoire de recherche aux États-Unis dans un guide à destination des futures promotions de l’INSA.

Omar est encore plus heureux pour le développement poursuivi par Lydra, Inc., une startup fondée par le laboratoire de Langer/Traverso, en pleins essais cliniques en vue d’obtenir l’approbation de la FDA (Food and Drug Administration) pour l’utilisation de la forme pharmaceutique chez des patients atteints de maladies neurodégénératives, du VIH/SIDA, et dans d’autres contextes.

« J’attends donc avec impatience le jour où je pourrai voir l’impact direct de ce travail en voyant des patients dans le monde entier bénéficier de cette recherche. »

Nature Communications 9, Article number: 2(2018)

Recherche

Nicolas Hulot à Lyon : son intérêt pour Axel’One

En visite à Lyon il y a quelques jours, le ministre d’Etat Nicolas Hulot a découvert la Plateforme Matériaux Innovants Axel’One en présence d’une délégation de personnalités lyonnaises dont le directeur de l’INSA Lyon, Eric Maurincomme.

C’était le premier déplacement officiel dans le Rhône de Nicolas Hulot, Ministre de la transition écologique et solidaire. Au programme d’une journée chargée, la visite de la Plateforme Matériaux Innovants Axel’One à Saint-Fons, dans le cadre des dispositifs innovants dans le domaine de l’écologie et biotechnologie. L’occasion de faire le lien avec le prochain objectif : la livraison du site Campus d’Axel’One, sur le campus LyonTech-la Doua à Villeurbanne.

« Axel’One est une plateforme d’innovation collaborative dédiée au secteur chimie-environnement. Elle a développé son activité sur 3 sites : Solaize pour les procédés innovants, Saint-Fons pour les matériaux innovants, et le campus LyonTech-La Doua pour la partie recherche. D’ici quelques mois, certains de nos laboratoires de recherche travailleront sur cette plateforme » explique Eric Maurincomme, directeur de l’INSA Lyon.

1500 m2 seront dédiés à la recherche académique sur un site qui devrait donc être opérationnel début 2018. 70 chercheurs devraient être hébergés sur le campus, à l’interface entre les quartiers Chimie et Ingénierie, permettant ainsi une interaction forte entre recherche et industrie. Une halle technologique aménageable selon les besoins du client est également le point fort de ce projet emblématique de Lyon Cité Campus.

« A Lyon, nous savons travailler entre institutions académiques, TPE-PME et grandes industries sur le plan de l’innovation et du transfert technologique. Dans ce domaine de la chimie de l’environnement, le pôle de compétitivité Axelera a su fédérer les forces d’innovation académique et industrielle. Et dans notre contexte actuel de transition énergétique et écologique, le secteur de la chimie industrielle doit prendre en compte son impact sociétal et environnemental. Grâce notamment aux laboratoires de l’INSA, pour qui allier recherche, impact et création de valeurs fait partie de notre quotidien » conclut Eric Maurincomme.