Formation

Journée découverte de l'INSA Lyon

Futurs bacheliers, étudiants, venez découvrir l'INSA Lyon et ses différentes spécialités.

Journée découverte de l'INSA Lyon - samedi 31 janvier 2026

En présentiel dans les locaux du département Formation Initiale aux Métiers d'Ingénieur* (FIMI) sur le campus LyonTech La Doua à Villeurbanne et en distanciel sur le site rejoindreinsalyon.com.

Cette journée est dédiée principalement à l'accueil des lycéens souhaitant nous rejoindre en 1ʳᵉ année, mais aussi des étudiants souhaitant intégrer le cycle ingénieur en 3ᵉ ou 4ᵉ année.

Le nombre de places en présentiel est limité, mais pour permettre au plus grand nombre de nous découvrir, les conférences seront diffusées en direct sur le site rejoindreinsalyon.com et vous aurez la possibilité de poser vos questions aux intervenants.

Attention, lors de cette journée, il n’est pas prévu de conférence dédiée au processus d’admission. Des webinaires seont proposés dans les prochains mois.

*Les enseignements de 1ʳᵉ et 2ᵉ année du cycle ingénieur se déroulent dans les locaux du département Formation Initiale aux Métiers d'Ingénieur.

Salons et Forums 2025-2026

Chaque année, l'INSA Lyon participe aux principaux salons d'orientation organisés en France. La saison débutera mi-octobre 2025.

Bientôt disponible - Calendrier complet 2025-2026

Informations complémentaires

- https://www.rejoindreinsalyon.com/

-

Campus Lyon-Tech La Doua - Villeurbanne et en distanciel

Mots clés

Derniers évènements

Ventes de rentrées de la Recyclerie

Du 09 au 12 sep32e édition du festival Un Doua de Jazz

Du 01 au 11 oct

Formation

Orientation scolaire : l’ingénierie pour toutes !

Selon une étude de la Conférence des Grandes Écoles1, l’ingénierie est la discipline la plus en mal de mixité dans l’enseignement supérieur : un contexte qui soulève des enjeux de justice sociale, indispensable à l’heure de la transition socio-écologique. Manque de représentation de femmes scientifiques, processus d’identification difficile, stéréotypes, beaucoup de barrières sont encore à l’œuvre au moment des choix d’orientation… Le calendrier ParcourSup est un moment clé pendant lequel les voies professionnelles commencent à se spécialiser et souvent de manière très genrée. Pour Clémence Abry-Durand, chargée de mission égalité de genre au sein de l’Institut Gaston Berger, il est important de rappeler que la transition socio-écologique ne peut se faire sans les femmes ingénieures.

L’ingénierie en mal de mixité

Avec un taux moyen de 28 % de féminisation en écoles d’ingénieur2, c’est un manque de mixité alarmant qui s’affiche à l’échelle nationale. Si les femmes ont tendance à avoir un diplôme supérieur par rapport aux hommes dans tous domaines confondus, en sciences, elles s’orientent régulièrement vers les sciences du vivant. « Lorsqu’elles ont un profil scientifique, les lycéennes s’orientent principalement vers la biologie ou la médecine car souvent, les métiers du soin sont plus faciles à imaginer pour elles », explique Clémence Abry-Durand.

Une projection difficile donc, dans une fonction déjà invisibilisée dans la société, ou représentée de manière stéréotypée dans les films et les médias. « Lorsque l’on choisit des études d’ingénieur, que l’on soit une fille ou un garçon, c’est souvent parce qu’on a eu un aperçu des perspectives de métier via des personnes de son entourage ou de sa famille. Pour se projeter, les jeunes filles ont d’autant plus besoin d’avoir des représentations de femmes qui sont passées par-là ; des figures modèles qui permettent de montrer que c’est possible et qu’elles peuvent réussir », ajoute la chargée de mission de l’Institut Gaston Berger.

Une question de justice sociale

Pourquoi chercher à féminiser l’ingénierie, donc, si les femmes ne sont pas spontanément attirées par ses métiers ? Qu’elle soit posée de façon innocente ou rhétorique, cette interrogation mérite une réponse. Au-delà de l’indépendance financière et du pouvoir économique auxquels peuvent mener les carrières d’ingénieurs, il en va de la qualité des solutions et des produits techniques conçus dans notre société. « L’ingénieur a un pouvoir, assez silencieux mais tout de même important, sur les solutions technologiques qui régissent notre monde. Il existe une multitude d’objets quotidiens conçus par et pour des hommes qui mettent de côté ou ont des conséquences sur la vie des femmes. L’un des exemples les plus connus est la ceinture de sécurité : les risques d’être blessés lors d’un accident de voiture est plus élevé pour les femmes que les hommes car le référentiel pour les mannequins crash-test est calibré sur les mensurations d’un homme moyen. Ces questions sont aussi très présentes dans l’IA mais finalement cela s’applique à tous les secteurs d’ingénierie dans lesquels nous formons. À l’heure de la transition socio-écologique, il est important de diversifier le profil des futurs ingénieurs mais aussi de voir plus loin pour les former aux enjeux d’égalité femmes-hommes ainsi qu’aux biais de genre dans l’ingénierie. C’est l’affaire de tous et toutes, c’est indispensable pour construire une société juste et souhaitable. »

47 % de filles en première année à l’INSA Lyon : les initiatives à l’œuvre

En tant qu’établissement de l’Enseignement Supérieur, l’INSA Lyon a ainsi une responsabilité sociale sur la question ; une nécessité que le fondateur Gaston Berger soulignait déjà dans son projet d’éducation à son origine en 1957. Si l’INSA Lyon peut compter 47 % de filles en première année de Formation Initiale aux Métiers d’Ingénieur (FIMI)3, c’est grâce au travail de fond mené depuis plusieurs années au sein de l’école. « Plus que d’être attentifs, nous sommes proactifs. À travers les activités de l’Institut Gaston Berger, nous travaillons beaucoup avec des établissements du secondaire et nous échangeons régulièrement avec les entreprises qui ont des attentes fortes car elles ont besoin de recruter des femmes. En faisant intervenir des étudiants et étudiantes auprès des élèves de collèges et lycées, l’INSA donne à voir des rôles modèles accessibles : pas besoin de s’appeler Marie Curie pour être ingénieure4 ! Le recrutement post-bac et la diversité des filières sont aussi des atouts de taille pour attirer des profils qui s’intéressent à tout et qui ne souhaitent pas se spécialiser tout de suite. Or, cela correspond davantage au profil scolaire des jeunes filles. D’ailleurs, elles ne bénéficient d’aucun passe-droit : c’est important de le répéter car ce mythe a la peau dure ! »

Plus récemment l’accent a été mis sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles car mixité n’est malheureusement pas synonyme d’égalité. Si ce sujet est devenu central dans l’enseignement supérieur et la recherche ces dernières années, il est d’autant plus essentiel dans les milieux qui restent majoritairement masculins. « Il ne s’agit pas seulement de recruter plus de jeunes filles, il s’agit de garantir des conditions d’études égales pour qu’elles soient épanouies, qu’elles puissent se projeter et prendre toute leur place sans qu’on leur rappelle sans cesse leur catégorie de sexe… C’est déjà le cas pour bon nombre d’entre-elles, il y a probablement déjà un effet boule de neige sur le recrutement des plus jeunes : c’est bien plus facile de s’orienter vers des formations où l’ambiance paraît sécurisante et solidaire. »

Pour autant, en matière d’égalité les avancées restent fragiles. « Il ne faut pas relâcher les efforts, communiquer sur le modèle INSA et continuer à lutter contre toute forme de déterminisme social. La période ParcourSup est très stressante pour tout le monde, mais c’est un moment charnière pendant lequel il s’opère une vraie répartition genrée dans les choix d’orientation. Il faut peut-être le voir aussi comme un moment où l’on peut encore leur rappeler qu’elles ont toute leur place en école d’ingénieur », conclut la chargée de mission égalité de genre de l’INSA Lyon.

Clémence Abry-Durand sera présente à la Journée découverte de l’INSA Lyon, le samedi 3 février 2024. Elle animera aux côtés de Virginie Mathivet, ingénieure INSA du département informatique (2003) et docteure du laboratoire LIRIS, une conférence thématique intitulée « L’ingénierie pour toutes » . Cette conférence sera retransmise en direct à 10h45 et 15h45.

Clémence Abry-Durand sera présente à la Journée découverte de l’INSA Lyon, le samedi 3 février 2024. Elle animera aux côtés de Virginie Mathivet, ingénieure INSA du département informatique (2003) et docteure du laboratoire LIRIS, une conférence thématique intitulée « L’ingénierie pour toutes » . Cette conférence sera retransmise en direct à 10h45 et 15h45.Participer à la Journée découverte en distanciel :

https://www.rejoindreinsalyon.com/inscription-en-distanciel/

[1] Baromètre Égalité femmes-hommes : les Grandes écoles toujours mobilisées (8e édition, publiée le 8 mars 2023)

[2] Le masculin est utilisé à titre épicène et sans aucune discrimination de genre.

[3] Le FIMI correspond aux deux premières années de formation d’ingénieur à l’INSA Lyon.

[4] Voir le concept de l’effet Marie Curie développé par Isabelle Collet : les modèles de femmes scientifiques sont souvent exceptionnels.

Recherche

« Les rues de la ville où l’on a grandi ont des impacts sur notre cerveau »

Vous avez un mauvais sens de l’orientation ? Certainement la faute à l’endroit où vous avez grandi selon les travaux d’Antoine Coutrot, chercheur CNRS au laboratoire LIRIS1. Dans un récent article paru dans la revue scientifique Nature2, l’équipe de scientifiques énonce une conclusion aux conséquences importantes pour le diagnostic de certaines maladies comme l’Alzheimer : la topologie des routes et rues de la ville influence la cognition humaine. Antoine Coutrot explique comment, à partir d’un jeu vidéo, son équipe et lui ont constaté que les personnes ayant grandi en dehors des villes bénéficiaient d’un meilleur sens de l’orientation. Explications.

Qu’appelle-t-on sens de l’orientation ?

Le sens de l’orientation n’est pas vraiment une capacité cognitive bien identifiée dans le sens où il fait appel à différentes capacités du cerveau comme la proprioception, la vue, l’ouïe et même l’odorat. C’est un sens qui fait partie de « la théorie de l’intelligence fluide », l’esprit logique que l’on a l’habitude de mesurer par des tests de QI, du calcul mental ou la mémorisation par exemple. Lorsque vous naviguez d’un point A à un point B, votre cerveau n’utilise pas qu’un seul réseau de neurones qui serait uniquement consacré à la navigation spatiale, mais plusieurs réseaux différents. Des expériences scientifiques précédentes avaient déjà été réalisées sur des souris et confirmaient l’hypothèse que la topologie de l’environnement dans lequel on a grandi, avait un impact sur ces mêmes réseaux neuronaux. Notre challenge a été de prouver que c’était aussi le cas chez les humains (sans les enfermer dans une cage !)

Par quel moyen avez-vous réussi à démontrer que l’endroit où l’on grandit avait une influence sur le sens de l’orientation que l’on développe à l’âge adulte ?

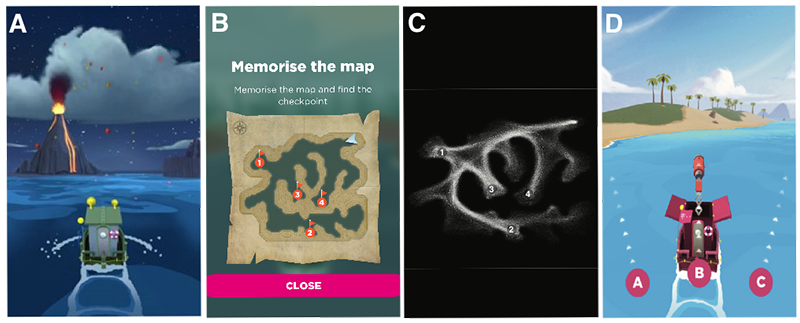

Les prémices du projet ont débuté en 2016, lorsque j’étais en post-doc à l’University College London. Je travaillais avec une équipe de chercheurs sur la maladie d’Alzheimer dont la perte de sens de l’orientation est un indice important pour le diagnostic. L’un des enjeux principaux de la récolte de nos données d’étude a été de s’assurer d’avoir des profils de personnes d’horizons et de démographies très différentes. Alors nous avons pensé au jeu-vidéo, pour toucher une grande diversité de profils. Plusieurs milliards de minutes de jeu de divertissement sont consommées chaque jour, alors nous pouvions bien en détourner quelques-unes à des fins utiles ! Nous avons donc repris des tests classiques de la littérature scientifique de navigation spatiale pour les rendre plus ludiques ; après plusieurs mois d’échanges avec des concepteurs de jeu, nous avons créé « Sea heroe quest ». Le jeu consiste à mémoriser sur une carte, un itinéraire exact et à le reproduire le plus fidèlement à bord d’un bateau naviguant dans un univers en 3D. Avant de lancer le jeu, nous avons corrélé cette expérience numérique à des exercices du même type « en vrai », avec un échantillon de profils plus restreints pour s’assurer que c’était bien la capacité d’orientation que nous mesurions et non pas la capacité à jouer aux jeux-vidéos. En trois ans, l’application a été téléchargée plus de 4 millions de fois et près de 400 000 joueurs ont accepté de participer à l’expérience. C’est la plus grande base de données connue jusqu’à aujourd’hui sur le sujet.

Comment avez-vous poursuivi l’analyse de ces données ?

Nous avons interrogé le sujet sous l’angle de plusieurs prismes : l’âge, le genre et la topologie des villes dans lesquelles on a grandi. Pour l’âge, les données ont démontré que la capacité d’orientation diminuait avec les années. Pour le genre, nous avons conclu que le sens de l’orientation entre les hommes et les femmes évoluaient en fonction de l’égalité des droits3 entre les deux sexes dans le pays ; par exemple, les profils de femmes que la loi n'autorisent pas à conduire ont un sens de l’orientation moins développé que celles qui conduisent. L’étude a surtout montré que les capacités d’orientation des individus sont influencées par leur origine géographique : par exemple, lorsque l’on a grandi dans une ville au maillage de rues complexe, nous avons une meilleure adaptation à s’orienter. Plus la ville de notre enfance est « quadrillée », comme les grandes villes américaines ou argentines, moins notre sens de l’orientation sera bon. Nous allons prochainement étudier l’influence du sommeil et du niveau d’éducation sur le sens de l’orientation.

Concrètement, à quels types d’applications cette découverte pourrait-elle servir ?

D’abord, elle fournit une preuve de l’effet de l’environnement sur la cognition humaine et souligne l’importance de l’aménagement urbain sur la fonction cérébrale. En prenant en compte cela, on pourrait imaginer que les urbanistes construisent des villes qui améliorent le développement cérébral ! En fait, cette base de données est une mine pour de nombreuses recherches de tout ordre ; nous avons d’ailleurs beaucoup de demandes de collaborations. Au-delà, cette recherche aura surtout des conséquences sur ce à quoi elle était destinée : améliorer le diagnostic précoce de l’Alzheimer. La perte de sens de l’orientation était un indice important pour le diagnostic de la maladie, seulement, il n’était pas assez précis car beaucoup de personnes ont un sens de l’orientation peu développé. Désormais d’un point de vue clinique, on pourra considérer différemment les patients ayant grandi dans telle ou telle ville. Les diagnostics préventifs des maladies impliquant les réseaux neuronaux utilisés pour le sens de l’orientation, comme Alzheimer ou les troubles de stress post-traumatique, en seront ainsi améliorés.

[1] Laboratoire d'informatique en image et systèmes d'information (CNRS/INSA Lyon/Université Claude BernardLyon 1/Lyon 2/École Centrale de Lyon)

[2] Coutrot, A., Manley, E., Goodroe, S.etal.Entropy of city street networks linked to future spatial navigationability.Nature604,104–110 (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04486-7

[3] Selon le « gender gap report » du World Economic Forum : https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021