Sciences & Société

Festival Pop’Sciences

Le festival de l’Université de Lyon qui invite tous les curieux à voyager au cœur des sciences.

Le Festival Pop’Sciences est de retour pour une 5ᵉ édition, qui se déroulera à Belleville-en-Beaujolais, sur le territoire de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais (CCSB).

Gratuit, ludique et accessible à toutes et tous, le festival Pop’Sciences vous invite à voyager dans le monde des sciences : ateliers, expositions, visites, rencontres-débats…

Venez discuter avec des paléontologues autour de dinosaures grandeur nature, explorer le cerveau humain avec des neuroscientifiques ou plonger dans l’univers des virus avec des biologistes.

Au programme : près de 200 scientifiques et plus de 80 animations seront aux rendez-vous.

- Vendredi 16 mai, une journée à destination des classes de collèges et lycées

- Samedi 17 et dimanche 18 mai, 2 journées grand public.

Côté INSA Lyon :

Ateliers | 7-11 ans, 11-15 ans, 15 ans et +

Découvrez le fonctionnement des toitures végétalisées grâce à une maquette interactive.

Du 17 mai 2025 au 18 mai 2025 - En continu - Tout public

Venez faire la pluie et le beau temps sur les toits des villes. Tout en simulant des précipitations, vous pourrez échanger sur la gestion des eaux pluviales à l'échelle des bâtiments et aborder les notions de stockage, d'infiltration, d'évapotranspiration des végétaux, de résistance à la sécheresse et du changement climatique.

Un atelier proposé par le laboratoire DEEP (Déchets Eaux Environnement Pollutions) INSA Lyon

Ateliers | 7-11 ans, 11-15 ans, 15 ans et +

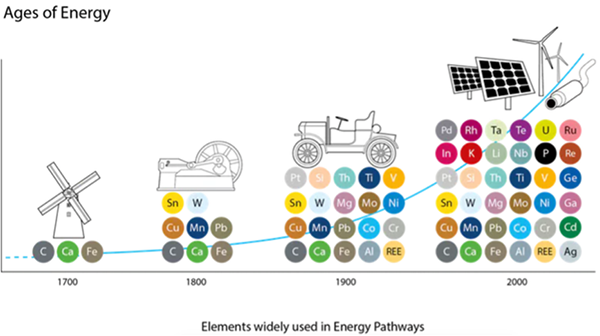

À la découverte des énergies

Du 17 mai 2025 au 18 mai 2025 - Tout public

À l’aide de plusieurs maquettes et d’explications scientifiques, (re)découvrez les différentes énergies et les énergies de demain !

Quelles sont les différentes formes et sources d’énergie ? Qu’est-ce que la méthanisation ? Comment fonctionne les panneaux photovoltaïques et les réseaux de chaleur urbains ? Qu’appelle-t-on énergie intermittente ? Que sont « les énergies propres » ou encore « l’électricité verte » Beaucoup de questions qui trouveront leurs réponses lors de cet atelier.

Découvrez plus spécifiquement les énergies utilisées et produites par la Communauté de communes Saône-Beaujolais et les objectifs du territoire en matière d’énergie, ainsi que la marque locale d’électricité verte du Beaujolais, BôWatts.

Un atelier proposé par le laboratoire DEEP (Déchets Eaux Environnement Pollutions) de l’INSA Lyon, en partenariat avec l’association Hespul et la Communauté de communes Saône-Beaujolais.

L’énergie ne se crée pas… mais l’électricité, elle, se fabrique !

Du 17 mai 2025 au 18 mai 2025 - Tout public

Zoom sur l'électricité que nous utilisons au quotidien !

Bien que nous utilisions tous l'électricité au quotidien, son origine reste souvent mystérieuse ! De plus, nous ignorons souvent combien d'énergie électrique consomment les objets que nous utilisons chaque jour. L'objectif de cet atelier est de lever le voile sur la conversion d'énergie, en prenant pour exemple un vélo générateur, dans une approche à la fois ludique et pédagogique.

Un atelier proposé par le laboratoire Ampère de l’INSA Lyon.

Informations complémentaires

- https://festival-popsciences.universite-lyon.fr/

-

Belleville-en-Beaujolais

Mots clés

Derniers évènements

Ateliers danse avec la Cie MF

Les 15 et 22 mai 2025Festival Pop’Sciences

Du 16 au 18 mai

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Rodolphe VAUTHERIN

Incinération de déchets dangereux : vers une économie circulaire. Cas particulier de la valorisation du soufre

Doctorant : Rodolphe VAUTHERIN

Laboratoire INSA : DEEP

École doctorale : ED206 : Chimie de Lyon (Chimie, Procédés, Environnement)

Les déchets liquides contenant du soufre organique sont des déchets dangereux qui nécessitent une élimination par incinération. L’entreprise SUEZ IWS, via son unité de Roussillon, traite une grande quantité de ces déchets, générant du SO2 dans les fumées d’incinération. Actuellement, ce SO2 est simplement traité sur le site. Cette thèse vise évaluer l’intégration d’un nouveau procédé de désulfuration pour valoriser le SO2 sous forme d’une solution de bisulfite de sodium concentrée, tout en épurant la grande majorité du SO2 contenu dans les fumées. Une étude à échelle laboratoire a été menée sur un gaz synthétique pour examiner la réaction entre le dioxyde de soufre et le sulfite de sodium. L’influence de la concentration en Na2SO3, de la température et du taux de SO2, a été étudié, avec un focus concernant l’effet du pH sur le rendement d’absorption. Les performances du procédé ont ainsi été évalué en milieu acide et basique. Un pilote industriel a ensuite été installé sur le site de Roussillon pour tester le procédé en conditions réelles. Bien que des rendements d’absorption élevés aient été observés, les concentrations en bisulfite de sodium obtenues n’ont pas été suffisantes pour une commercialisation de la solution. De plus, certaines espèces secondaires indésirables ont été détectées dans les solutions. Des pistes d’améliorations ont été identifiées pour augmenter les concentrations en bisulfite et améliorer la qualité des solutions. La modélisation a finalement été utilisée pour analyser le procédé et mettre en évidence les paramètres clés pour optimiser les rendements d’absorption à pH acide, étude qui n’a pas pu être réalisé à échelle pilote. Cette partie a révélé la nécessité d’ajouter une étape supplémentaire au procédé initial pour obtenir une solution de bisulfite de sodium plus concentrée. Globalement, cette thèse présente des résultats prometteurs pour la mise en œuvre industrielle de ce procédé.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Laura Bassi, INSA-Lyon (Villeurbanne)

Derniers évènements

Ateliers danse avec la Cie MF

Les 15 et 22 mai 2025Festival Pop’Sciences

Du 16 au 18 mai

Recherche

Des bactéries pour recycler les batteries usagées ?

Pour réussir sa transition vers une mobilité décarbonée, la France dépend encore de l’importation de matériaux critiques, comme le lithium et le cobalt. Face à cette dépendance qui sous-tend de nombreux enjeux socio-économiques et écologiques, la recherche d’alternatives pour sécuriser ces ressources se fait urgente.

Parmi l’une des solutions viables : le recyclage des objets riches en métaux grâce à un procédé de biolixiviation. À partir de bactéries, cette technique consiste à faire « digérer » des gisements secondaires, des déchets riches en métaux, par des organismes vivants, pour séparer les composés. Si la création d’une filière dédiée pourrait mettre plusieurs décennies à voir le jour, des initiatives sont en cours de développement dans les laboratoires. C’est le cas au laboratoire DEEP1 de l’INSA Lyon, où Bruno Sialve, enseignant-chercheur et Gabrielle Deslandes, doctorante, explorent la voie biologique pour récolter les métaux des batteries en fin de vie de véhicules électriques.

De la nécessité d’une solution durable pour le recyclage des batteries

L’électrification est l’un des leviers qui participent à la transition d’une mobilité décarbonée. Seulement, pour faire rouler des véhicules à faible émission, il faut produire des batteries. Et pour produire des batteries, il faut des éléments particuliers tels que le lithium, le cobalt ou le nickel. Derrière ces éléments se cachent des impacts environnementaux et des enjeux sociaux très lourds : pollution des sols et des eaux, violations des droits de l'homme dans certains pays contrôlant la majeure partie de ces matières et risques géopolitiques majeurs. Dans ce contexte, le recyclage de ces métaux devient donc une priorité pour limiter cette dépendance, et réduire les coûts écologiques de leur extraction. « Par ailleurs, une directive européenne va inciter d’une part à récupérer le lithium dans les batteries usagées (50 % d’ici à la fin de 2027 et 80 % d’ici à la fin de 2031) et d'autre part à inciter les fabricants à utiliser au moins 6% de lithium recyclé dans les nouvelles batteries. Dès 2031, ce règlement s’appliquera aussi à d’autres métaux stratégiques, avec des taux requis de 16 % pour le cobalt, 85 % pour le plomb et 6 % pour le nickel 2, une raison de plus pour accélérer notre capacité à recycler ces objets », met en contexte Bruno Sialve.

Zepf V, Reller A, Rennie C, Ashfield M & Simmons J, BP (2014): Materials critical to the energy industry.

Différents processus de recyclage déjà à l’épreuve

Plusieurs méthodes de recyclage sont déjà connues et éprouvées. D’abord, la pyrométallurgie qui consiste à fondre les résidus de batteries pour séparer les métaux par fusion. Bien que cette technique soit couramment utilisée, elle est extrêmement énergivore et peu précise, ce qui peut entraîner la perte de certains métaux rares et une grande consommation de ressources. L’hydrométallurgie propose une alternative chimique pour séparer les métaux. Moins gourmande en énergie que sa voisine, elle nécessite tout de même l'usage de produits chimiques potentiellement polluants, impliquant des risques environnementaux élevés et un traitement rigoureux des déchets générés. « Et puis, il existe l’approche biologique, qui emprunte ses grands principes à l’hydrométallurgie : pour produire les acides et reproduire les réactions d’acidolyse, ce sont des populations de bactéries qui remplacent les usines de production de produits chimiques », explique le chercheur du laboratoire DEEP.

Mettre les bactéries au boulot

La biolixiviation, c’est le terme désigné pour ce processus de recyclage par voie biologique, n’est pas nouvelle. À grande échelle, l’activité a vu le jour dans les années 1990, sur le continent africain : solution économique, elle était plus adaptée aux minerais locaux alors difficiles à traiter par des méthodes de lixiviation classiques. « Pour comprendre le mécanisme de la biolixiviation, il faut se représenter des métaux piégés dans une matrice. L’objectif est de les en libérer, en générant un lixiviat enrichi en métaux solubilisés. Pour le produire, on sélectionne des populations microbiennes, selon leurs propriétés connues. Ces organismes vont créer des conditions physico-chimiques précises, pour transformer la matière », indique le chercheur.

Essai de biolixiviation en cours à partir de « black mass », un déchet de batterie (crédits : Bruno Sialve)

Mais pour créer les conditions adéquates à ces écosystèmes complexes, il est nécessaire de les sélectionner et de les adapter. « Il s’agit de « forcer » le microbiote à exprimer des fonctions biologiques données, comme par exemple, oxyder le fer ou produire de l’acide sulfurique. Ensuite, on les met en contact avec nos déchets de batteries, pour observer l’évolution et l’adaptation de la population : est-elle encore vivante ? A-t-elle travaillé efficacement en solubilisant les métaux, etc. ? Et puis, on adapte en fonction des résultats. »

Une fois le jus de métaux généré, plusieurs techniques permettent d’extraire les précieux éléments, pour être à leur tour, réutilisés. « Nos travaux de recherche s’attachent à répondre au premier enjeu du recyclage de ces batteries, c’est-à-dire, séparer les métaux. La biolixiviation est une technique éprouvée par l’industrie minière qui, une fois maîtrisée sur certains types de gisement comme les déchets de batteries de voitures électriques, pourra potentiellement être appliquée à grande échelle, car la filière n’existe pas encore. On pourrait également imaginer l’appliquer à d’autres gisements de déchets riches en métaux ou encore liés à la transition énergétique, comme les éléments de stockage ou les aimants des éoliennes. »

Dans un contexte où la France cherche à renforcer la diversification de ses sources d’approvisionnement en éléments stratégiques, ce processus pourrait ouvrir une voie prometteuse, appliquée à l’échelle industrielle. Au carrefour de l’écologie microbienne et de la biotechnologie, le recyclage par la voie biologique s’intègrerait dans une économie circulaire, limitant la multiplication d’extractions de métaux d’intérêt, et les problématiques environnementales associées.

[1] Déchets Eaux Environnement Pollutions

[2] Source : Règles de durabilité pour les batteries et les déchets de batteries

Recherche

4e journées scientifiques du SNO Observil

Le Service National d'Observation (SNO) Observil organise pour la 4e année consécutive ses journées scientifiques, les 13 & 14 juin 2024, à Lyon.

Le Service National d'Observation Observil, labellisé par le CNRS INSU (Institut National des Sciences de l’Univers) en 2020, est coordonné par l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Nantes Atlantique (OSUNA), en lien avec la Fédération de Recherche IRSTV (FR 2488).

Ces 4ᵉ journées scientifiques sont organisé à l'INSA Lyon par l'Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine.

Les objectifs de ces journées sont :

- De poursuivre la construction et le développement du SNO Observil en favorisant les rencontre entre les membres des observatoires,

- D’échanger sur les variables qui font le socle d'Observil, ainsi que sur les données et leur mise à disposition.

Public concerné : Cet évènement s'adresse aux membres des différents observatoires impliqués dans le SNO Observil (chercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants, etc.), et plus largement à la communauté scientifique et aux acteurs opérationnels intéressés par nos travaux.

Comité d’organisation : Gislain Lipeme-Kouyi (INSA Lyon, DEEP, OTHU) - Mathieu Gautier (INSA Lyon, DEEP, OTHU) - Anaïs Coulon-Toutain (Univ. G. Eiffel, GERS-LEE, OSUNA, IRSTV) - Fabrice Rodriguez (Univ. G. Eiffel, GERS-LEE, OSUNA, IRSTV)

Informations complémentaires

- mathieu.gautier@insa-lyon.fr

-

Bibliothèque Marie Curie - INSA Lyon

Mots clés

Derniers évènements

Ateliers danse avec la Cie MF

Les 15 et 22 mai 2025Festival Pop’Sciences

Du 16 au 18 mai

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Violeta Alexandra MONTOYA CORONADO

Mise au point d’une méthodologie de déconnexion des eaux urbaines à l’échelle d’un bassin versant

Doctorante : Violeta Alexandra MONTOYA CORONADO

Laboratoire INSA : DEEP

Ecole doctorale : ED162 MEGA

À l’ère de l’anthropocène, les villes se voient confrontées à la nécessité d’adapter leurs systèmes de drainage urbain, et de mettre en place une gestion intégrée des eaux pluviales visant à minimiser les rejets urbains par temps de pluie, notamment les rejets des déversoirs d’orage.

Trois objectifs étaient visés dans le cadre de cette thèse : (i) comprendre et conceptualiser les phénomènes complexes du système urbain afin de développer un modèle hydrologique et hydraulique (HH) à l’échelle du bassin versant urbain qui soit peu gourmand en paramètres d’entrée, et qui puisse modéliser les déversements à l’échelle annuelle ; (ii) améliorer les connaissances sur l’élaboration des stratégies de gestion des eaux pluviales à la source permettant de répondre aux défis liés aux déversements du réseau unitaire et ; (iii) évaluer l’impact, sur les déversements, de la dissémination globale (à l’échelle du bassin versant) et ciblée (à l’échelle de sous bassins versants) des ouvrages de gestions des eaux pluviales et leur robustesse pour faire face au changement climatique.

Pour répondre à ces objectifs, les différentes composantes urbaines contribuant aux déversements ont été caractérisées et quantifiées. Un modèle HH à base physique, parcimonieux et permet de simuler les déversements. L’évaluation du modèle a montré sa capacité à simuler les volumes déversés et fréquences de déversement à l’échelle annuelle. Ce modèle a été utilisé par la suite pour simuler des scénarios d’aménagement urbain. Les résultats montrent que si une gestion basée sur la déconnexion et la désimperméabilisation permet de réduire efficacement le volume et la fréquence de déversements, cet effort doit être réparti sur l’ensemble du bassin versant pour atteindre les niveaux réglementaires exigés. Enfin, une étude de sensibilité a montré que de telles stratégies de gestion des eaux pluviales permettraient d’atténuer les effets du changement climatique.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Marc Seguin, INSA-Lyon (Villeurbanne)

Mots clés

Derniers évènements

Ateliers danse avec la Cie MF

Les 15 et 22 mai 2025Festival Pop’Sciences

Du 16 au 18 mai

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Manon BROSSAT

Valorisation de la fraction fine des Mâchefers d'Incinération des Déchets non-Dangereux dans des matériaux cimentaires aérés

Doctorante : Manon BROSSAT

Laboratoire INSA : DEEP

Ecole doctorale : ED 206 : Chimie de Lyon

La fraction fine des MIDND (particules mesurant moins de 2 mm) représente 30 à 40 % de la masse des MIDND. Elle est rarement valorisée, notamment à cause des teneurs élevées en éléments traces métalliques qu’elle contient. Sa composition chimique et sa granulométrie en font néanmoins une candidate intéressante pour être utilisée comme matière première secondaire dans des matériaux cimentaires. De plus, la présence d’aluminium métallique dans les MIDND pourrait permettre son utilisation en tant qu’agent porogène pour la production de matériaux aérés. Cette thèse porte dans un premier temps sur la caractérisation physico-chimique de la fraction fine des MIDND en vue de son utilisation comme agent porogène, et vise notamment à évaluer la quantité et la réactivité de l’aluminium métallique. La démarche expérimentale de formulation des matériaux cimentaires est divisée en trois étapes. Les paramètres influençant les propriétés d’intérêt ont tout d’abord été identifiés au cours d’une étude sur pâte de ciment. L’optimisation de ces paramètres de formulation est réalisée sur mortier et est accompagnée de caractérisations physiques, microstructurales et environnementales. Les formulations jugées optimales ont alors été mises en œuvre sur bétons afin de vérifier la validité de la démarche expérimentale. Les résultats montrent que cette démarche permet de produire effectivement des mortiers et des bétons de MIDND avec des masses volumiques, résistances à la compression et conductivité thermique comparables à celles des matériaux aérés de référence. Les pores des matériaux avec MIDND diffèrent de ceux des matériaux aérés de référence par leur plus petite taille et par leur forme irrégulière. Les tests de lixiviation à l’échelle des bétons et de mortiers ont démontrés de faible relargage en polluants, compatibles, pour la grande majorité des matériaux, avec les seuils environnementaux définis par l’Arrêté du 18 novembre 2011 et le Soil Quality Decree.

Informations complémentaires

-

Amphithéâtre Laura Bassi, INSA-Lyon (Villeurbanne)

Derniers évènements

Ateliers danse avec la Cie MF

Les 15 et 22 mai 2025Festival Pop’Sciences

Du 16 au 18 mai

Sciences & Société

[Conférence] : Quand les déchets produisent de l’énergie

Conférenciers : Julie Figueras - Laboratoire DEEP et Pierre Buffière, directeur du laboratoire DEEP

La thèse en génie des procédés de Julie Figueras : l’objectif de la thèse était d’optimiser le procédé de bio-méthanation d’Enosis ayant comme matière première le syngas, majoritairement composé de CO et de H2, obtenu par pyro-gazéification et l’enjeu a été de développer une communauté microbienne ayant la capacité de convertir le syngas en méthane dans des conditions intensives. Les travaux ont permis de répondre à cette problématique grâce à la spécialisation, sur un réacteur en pression, d’une communauté microbienne qui a montré d’excellentes performances dans la production de méthane ainsi qu’une forte tolérance au CO.

Informations complémentaires

- scd.animation@insa-lyon.fr

- https://bibliotheque.insa-lyon.fr/cms/articleview/id/6915

-

INSA Lyon - Bibliothèque Marie Curie - Amphithéâtre Émilie du Châtelet - Villeurbanne

Mots clés

Derniers évènements

Ateliers danse avec la Cie MF

Les 15 et 22 mai 2025Festival Pop’Sciences

Du 16 au 18 mai

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Noémie Pernin

Transferts et processus associés aux résidus de médicaments humains et vétérinaires et aux biocides des boues urbaines et des lisiers utilisés comme fertilisants

Doctorante : Noémie PERNIN

Laboratoire INSA : DEEP

Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon

Les boues urbaines contiennent des résidus pharmaceutiques et des biocides divers, partiellement traités dans les stations d’épuration. Le lisier contient des pharmaceutiques vétérinaires et des biocides utilisés pour le nettoyage des installations d’élevage. Les boues comme les lisiers sont épandus comme fertilisant pour l’agriculture. Des traces de résidus pharmaceutiques humains et vétérinaires, ainsi que des biocides sont ainsi présents dans de nombreuses rivières et aquifères, et dans les sols agricoles en France et dans le monde entier.

La thèse est consacrée à l'évaluation des transferts et des processus associés (dégradation, infiltration, adsorption, etc.) liés aux résidus pharmaceutiques et aux biocides provenant à la fois des boues des stations d'épuration urbaines et des lisiers épandus sur les champs comme engrais pour l'agriculture. Elle fait partie du projet Telesphore réalisé sur l'observatoire SIPIBEL. L'objectif principal est d'évaluer la contamination possible par les produits pharmaceutiques et les biocides des sols et des eaux souterraines due à l'épandage de produits résiduaires organiques (PRO) comme fertilisants. La partie expérimentale est bâtie sur trois échelles d’étude (i) des essais en microcosme pour caractériser la sorption à des sols et des mélanges sol/PRO (ii) des essais en conditions contrôlées sur colonnes de sol pour évaluer les transferts verticaux et (iii) des campagnes in situ sur des lysimètres (Fig. 1) soit en condition réelle d’épandage, soit en taux d’application élevé de PRO. Les paramètres de sorption obtenus par les essais en microcosme sont utilisés pour la modélisation sur HYDRUS 1D du transfert réactif des essais sur colonnes de sol.

Informations complémentaires

-

Salle René Char, bâtiment des humanités, INSA Lyon - Villeurbanne

Derniers évènements

Ateliers danse avec la Cie MF

Les 15 et 22 mai 2025Festival Pop’Sciences

Du 16 au 18 mai

Sciences & Société

Soutenance de l'Habilitation à Diriger des Recherches en sciences : Vincent CHATAIN

- Soutenance publique -

Maître de conférences : Vincent CHATAIN

Laboratoire INSA : DEEP

Composition du jury :

Rapporteurs :

- Béatrice BÉCHET, Directrice de Recherche, Université Gustave Eiffel

- Rachid HAKKOU, Professeur, Université Cadi Ayyad

- Ange NZIHOU, Professeur, École Nationale Supérieure des Mines d'Albi-Carmaux

Jury :

- Béatrice BÉCHET, Directrice de Recherche, Université Gustave Eiffel

- Rachid HAKKOU, Professeur, Université Cadi Ayyad

- Ange NZIHOU, Professeur, École Nationale Supérieure des Mines d'Albi-Carmaux

- Cécile DELOLME, Directrice de recherche, École Nationale des Travaux Publics de l'État

- Natacha GONDRAN, Professeure, École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne

- Khalil HANNA, Professeur, École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes

- Rémy GOURDON, Professeur, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

- Guillaume PILET, Maitre de Conférences - HDR, Université Claude Bernard Lyon I

Informations complémentaires

-

INSA Lyon - Amphi Laura Bassi - Villeurbanne

Derniers évènements

Ateliers danse avec la Cie MF

Les 15 et 22 mai 2025Festival Pop’Sciences

Du 16 au 18 mai

Sciences & Société

Soutenance de thèse : Asra ASRY

Modélisation hydrologique de l'infiltration des eaux pluviales dans les sols urbains en prenant en compte les chemins préférentiels

Doctorante : Asra ASRY

Laboratoire INSA : DEEP

Ecole doctorale : ED162 : Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique de Lyon

L'infiltration joue un rôle crucial dans le cycle urbain de l'eau en servant comme limite entre le ruissellement et de l'absorption. Cette étude vise à relever le défi de modéliser de manière pratique et fiable l'infiltration pour les Systèmes de Gestion Durable des Eaux Pluviales (SUDS), en mettant l'accent sur une approche facilement ajustable basée sur des principes physiques, cherchant à équilibrer entre complexité et parcimonie.

Cela implique la nécessité de réduire au maximum le nombre de paramètres, l'utilisation de paramètres physiques collectés sur le terrain et l'examen de l'impact des macropores sur les taux d'infiltration à travers les SUDS. Diverses méthodes ont été introduites et évaluées pour répondre à ces questions. Dans un premier temps, cette thèse propose le développement d'un nouveau module appelé INFILTRON-mod, un modèle d'infiltration basé sur des principes physiques et pouvant être calibré facilement, démontrant ainsi son potentiel d’intégration dans des modèles hydrologiques. Un ensemble important de données expérimentales ainsi que des résultats synthétique (Hydrus) sont utilisés pour la validation. Ensuite, la thèse étend le modèle proposé en incorporant un concept de perméabilité duale pour prendre en compte les écoulements préférentiels dans les SUDS. Finalement, cette étude conduit à une analyse de l'incertitude et de la sensibilité des modèles proposés.

Pour conclure, cette thèse a produit des informations cruciales pour l’optimisation de la modélisation des outils de gestion des eaux urbaines en couplant un volet « science du sol » et un volet « modélisation hydrologique des SUDS ». Il est recommandé de poursuivre les recherches pour améliorer et élargir la portée des modèles proposés, contribuant ainsi à une représentation plus précise des phénomènes hydrologiques dans leur complexité au sein des SUDS.

Informations complémentaires

-

Salle 230, Bâtiment Carnot, INSA-Lyon (Villeurbanne)