INSA Lyon

Point de bascule // la sélection du mois de janvier 2025

Microplastiques : pourquoi sont-ils partout, même dans les bouches d'égout ?

Les bouches d’égout seraient-elles gardiennes défaillantes d’une pollution purement anthropique, qui a désormais franchi les barrières de nos corps humains ? Invisibles à l’œil nu mais omniprésents, les microplastiques s’infiltrent partout, jusque dans les entrailles de nos villes. Si l’on sait le plastique très présent dans les milieux marins, jusqu’à constituer des continents, on connaît moins son voyage insidieux depuis les bouches d’égout jusqu’aux écosystèmes aquatiques, sous la forme de microparticules. Pourquoi cette pollution est-elle plus présente en milieux urbains ? Quelles en sont les principales sources ? Quels sont les facteurs qui influencent leur transport dans les eaux pluviales ? Comment arrivent-ils jusqu’au milieu naturel ?

👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/sous-les-grilles-d-égout-les-microplastiques

Ingénieurs-concepteurs : ce que la low-tech a à vous apporter

L’ingénierie n’est-elle qu’affaire de technique ? Romain Colon de Carvajal, fait partie de ces scientifiques pour qui l’ingénierie est bien sûr une affaire de technique, mais aussi d’éthique et de philosophie. Enseignant en génie mécanique à l’INSA Lyon, il est aussi spécialiste des low-techs. Selon lui, il est temps de préparer demain, et pour cela, il faut que les ingénieurs sortent du rang et partent à la reconquête de leur liberté.

👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/ingénieurs-concepteurs-ce-que-la-low-tech-a-à-vous-apporter

Recyclage des silicones : une initiative pour donner une nouvelle vie aux manchons pour prothèses

Prisés pour leur stabilité chimique et leur haute résistance, les matériaux silicones sont omniprésents dans notre quotidien. Toutefois, une fois usagés, peu de chance pour que ceux-ci soient recyclés car l’incinération et l’enfouissement sont privilégiés. Pour François Ganachaud, chercheur au laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères (IMP) (2), le véritable enjeu de leur recyclage réside autant dans le procédé que dans la chaîne logistique en amont de celui-ci.

Avec une société spécialisée dans les silicones pour manchons orthopédiques, COP Chimie, l’IMP tente de donner une autre vie aux silicones issus des déchets de fabrication, à travers une filière de recyclage des rebuts.

👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/recyclage-des-silicones-une-initiative-pour-donner-une-nouvelle-vie-aux-manchons-pour-prothèses

Quand l’enseignement de la transition socio-écologique transforme la pratique enseignante

Dérouler un catalogue des derniers événements climatiques extrêmes sur la planète, aussi dramatiques soient-ils, ne suffit pas. Pour enseigner les enjeux environnementaux et sociétaux qui bouleversent nos sociétés et donner les meilleures clés aux ingénieurs de demain qui auront à les affronter dans le cadre de la transition écologique, les pratiques d’enseignement en la matière doivent nécessairement se remettre en cause.

Comment accompagner l’intégration des enjeux socio-écologiques dans la formation en école d’ingénieurs ? C’est justement la question qu’a explorée Hugo Paris dans le cadre de sa thèse de doctorat à l’INSA de Lyon. Interview.

👉🏻 Lire l’article : https://www.point2bascule.fr/post/quand-l-enseignement-de-la-transition-socio-%C3%A9cologique-transforme-la-pratique-enseignante

Recherche

Des bactéries pour recycler les batteries usagées ?

Pour réussir sa transition vers une mobilité décarbonée, la France dépend encore de l’importation de matériaux critiques, comme le lithium et le cobalt. Face à cette dépendance qui sous-tend de nombreux enjeux socio-économiques et écologiques, la recherche d’alternatives pour sécuriser ces ressources se fait urgente.

Parmi l’une des solutions viables : le recyclage des objets riches en métaux grâce à un procédé de biolixiviation. À partir de bactéries, cette technique consiste à faire « digérer » des gisements secondaires, des déchets riches en métaux, par des organismes vivants, pour séparer les composés. Si la création d’une filière dédiée pourrait mettre plusieurs décennies à voir le jour, des initiatives sont en cours de développement dans les laboratoires. C’est le cas au laboratoire DEEP1 de l’INSA Lyon, où Bruno Sialve, enseignant-chercheur et Gabrielle Deslandes, doctorante, explorent la voie biologique pour récolter les métaux des batteries en fin de vie de véhicules électriques.

De la nécessité d’une solution durable pour le recyclage des batteries

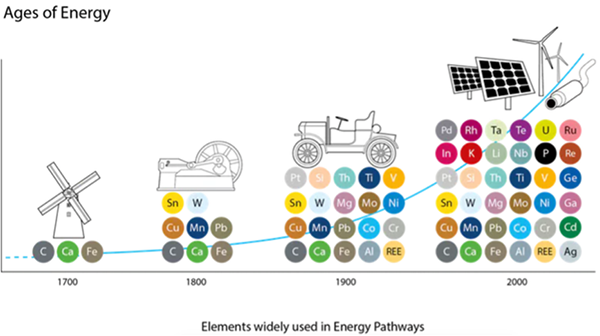

L’électrification est l’un des leviers qui participent à la transition d’une mobilité décarbonée. Seulement, pour faire rouler des véhicules à faible émission, il faut produire des batteries. Et pour produire des batteries, il faut des éléments particuliers tels que le lithium, le cobalt ou le nickel. Derrière ces éléments se cachent des impacts environnementaux et des enjeux sociaux très lourds : pollution des sols et des eaux, violations des droits de l'homme dans certains pays contrôlant la majeure partie de ces matières et risques géopolitiques majeurs. Dans ce contexte, le recyclage de ces métaux devient donc une priorité pour limiter cette dépendance, et réduire les coûts écologiques de leur extraction. « Par ailleurs, une directive européenne va inciter d’une part à récupérer le lithium dans les batteries usagées (50 % d’ici à la fin de 2027 et 80 % d’ici à la fin de 2031) et d'autre part à inciter les fabricants à utiliser au moins 6% de lithium recyclé dans les nouvelles batteries. Dès 2031, ce règlement s’appliquera aussi à d’autres métaux stratégiques, avec des taux requis de 16 % pour le cobalt, 85 % pour le plomb et 6 % pour le nickel 2, une raison de plus pour accélérer notre capacité à recycler ces objets », met en contexte Bruno Sialve.

Zepf V, Reller A, Rennie C, Ashfield M & Simmons J, BP (2014): Materials critical to the energy industry.

Différents processus de recyclage déjà à l’épreuve

Plusieurs méthodes de recyclage sont déjà connues et éprouvées. D’abord, la pyrométallurgie qui consiste à fondre les résidus de batteries pour séparer les métaux par fusion. Bien que cette technique soit couramment utilisée, elle est extrêmement énergivore et peu précise, ce qui peut entraîner la perte de certains métaux rares et une grande consommation de ressources. L’hydrométallurgie propose une alternative chimique pour séparer les métaux. Moins gourmande en énergie que sa voisine, elle nécessite tout de même l'usage de produits chimiques potentiellement polluants, impliquant des risques environnementaux élevés et un traitement rigoureux des déchets générés. « Et puis, il existe l’approche biologique, qui emprunte ses grands principes à l’hydrométallurgie : pour produire les acides et reproduire les réactions d’acidolyse, ce sont des populations de bactéries qui remplacent les usines de production de produits chimiques », explique le chercheur du laboratoire DEEP.

Mettre les bactéries au boulot

La biolixiviation, c’est le terme désigné pour ce processus de recyclage par voie biologique, n’est pas nouvelle. À grande échelle, l’activité a vu le jour dans les années 1990, sur le continent africain : solution économique, elle était plus adaptée aux minerais locaux alors difficiles à traiter par des méthodes de lixiviation classiques. « Pour comprendre le mécanisme de la biolixiviation, il faut se représenter des métaux piégés dans une matrice. L’objectif est de les en libérer, en générant un lixiviat enrichi en métaux solubilisés. Pour le produire, on sélectionne des populations microbiennes, selon leurs propriétés connues. Ces organismes vont créer des conditions physico-chimiques précises, pour transformer la matière », indique le chercheur.

Essai de biolixiviation en cours à partir de « black mass », un déchet de batterie (crédits : Bruno Sialve)

Mais pour créer les conditions adéquates à ces écosystèmes complexes, il est nécessaire de les sélectionner et de les adapter. « Il s’agit de « forcer » le microbiote à exprimer des fonctions biologiques données, comme par exemple, oxyder le fer ou produire de l’acide sulfurique. Ensuite, on les met en contact avec nos déchets de batteries, pour observer l’évolution et l’adaptation de la population : est-elle encore vivante ? A-t-elle travaillé efficacement en solubilisant les métaux, etc. ? Et puis, on adapte en fonction des résultats. »

Une fois le jus de métaux généré, plusieurs techniques permettent d’extraire les précieux éléments, pour être à leur tour, réutilisés. « Nos travaux de recherche s’attachent à répondre au premier enjeu du recyclage de ces batteries, c’est-à-dire, séparer les métaux. La biolixiviation est une technique éprouvée par l’industrie minière qui, une fois maîtrisée sur certains types de gisement comme les déchets de batteries de voitures électriques, pourra potentiellement être appliquée à grande échelle, car la filière n’existe pas encore. On pourrait également imaginer l’appliquer à d’autres gisements de déchets riches en métaux ou encore liés à la transition énergétique, comme les éléments de stockage ou les aimants des éoliennes. »

Dans un contexte où la France cherche à renforcer la diversification de ses sources d’approvisionnement en éléments stratégiques, ce processus pourrait ouvrir une voie prometteuse, appliquée à l’échelle industrielle. Au carrefour de l’écologie microbienne et de la biotechnologie, le recyclage par la voie biologique s’intègrerait dans une économie circulaire, limitant la multiplication d’extractions de métaux d’intérêt, et les problématiques environnementales associées.

[1] Déchets Eaux Environnement Pollutions

[2] Source : Règles de durabilité pour les batteries et les déchets de batteries

Recherche

Transformer les plastiques recyclés en appareillages orthopédiques pour les populations vulnérables

D’après l’OMS, seulement 5 à 15 % des personnes ayant besoin d’un appareil orthopédique y ont accès dans les pays à faibles revenus ou en contexte de guerre. Pour pallier ce constat, Handicap International a intégré l’impression 3D sur ses territoires d’intervention depuis 2017. Aujourd’hui, l’organisation non gouvernementale se voit confrontée à des problématiques logistiques coûteuses, liées à l’importation de la matière première depuis l’Europe. Et s’il était désormais possible de fabriquer des appareillages orthopédiques à base de plastiques recyclés, trouvés localement ?

Orthèse fabriquée par impression 3D au Togo.

(Handicap International, Author provided).

Au sein de l’INSA Lyon, Valentine Delbruel, ingénieure INSA et doctorante, travaille sur l’optimisation de la composition d’un plastique recyclé, qui pourrait convenir à la fabrication additive d’orthèses : une façon de lutter contre la pollution plastique tout en rendant plus accessibles les solutions orthopédiques. Réalisés en collaboration avec Handicap International et trois laboratoires de l’INSA Lyon (MatéIS, IMP et LaMCoS), les travaux de la doctorante serviront aux équipes terrain d’Handicap International.

L’impression 3D : une innovation pratique mais une logistique difficile

Traditionnellement réalisés par thermoformage, les appareillages orthopédiques relèvent d’un procédé de fabrication long et coûteux. Dans les zones où l’accès aux centres de soin est déjà difficile, les aller-retours nécessaires aux ajustements et le temps de rééducation sont des freins supplémentaires, rallongeant la procédure de soin de plusieurs semaines pour une prothèse. Depuis 2017, Handicap International utilise l’impression 3D pour pallier ce problème. Les fabrications sont facilitées, plus rapides et personnalisables à chaque patient. « L’impression 3D a changé la façon de prendre les mensurations des patients car elles peuvent être prises à distance grâce à un scanner 3D », explique Valentine Delbruel. « Seulement, ce type de fabrication nécessite des filaments composés de plastique qui sont actuellement fabriqués en Europe. Cela pose des problèmes logistiques, notamment aux niveaux des frontières. En constatant cette problématique rencontrée par ses équipes, Handicap International s’est interrogé : est-il possible de continuer à faire de l’impression 3D, avec des matières plastiques locales, si possible recyclées ? »

Le procédé de fabrication des orthèses par thermoformage classique est long et coûteux.

(©Valentine Delbruel)

Utiliser du plastique recyclé pour soigner et dépolluer grâce à l’impression 3D : un projet vertueux, mais ambivalent, comme l’a constatée Valentine lors d’un voyage d’observation au Togo. « Dans de nombreux pays d’Afrique, le service de collecte des déchets est un service payant. Souvent un luxe pour les familles à faibles revenus, ce manque de service public engendre une pollution plastique importante dans les milieux naturels. Faire du déchet plastique une ressource pour les foyers tout en répondant à un besoin d’accès à la santé serait doublement bénéfique. »

Des enjeux de durabilité et de solidité du matériau recyclé

Sur le papier l’idée tombe sous le sens, mais les enjeux scientifiques et techniques soulevés par la potentielle réutilisation de plastiques recyclés ne sont pas si simples à solutionner. « Les deux principales problématiques sont celles de l’imprimabilité de la matière recyclée et de sa durabilité ». D’une part, les propriétés rhéologiques1 des matériaux sont étudiées. « Il faut une viscosité suffisamment faible pour que la matière s’écoule lors de l’impression, et dans le même temps, s’assurer que celle-ci maintienne sa forme une fois déposée ». D’autre part, il faut que la matière finale soit assez résistante pour durer dans le temps. « Et ça n’est pas une chose facile lorsque l’on mélange différents polymères », indique la doctorante qui réalise depuis trois années, différentes expérimentations afin de trouver la meilleure recette. « Il a fallu caractériser les déchets dans les pays d’intervention, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que chez nous. Par exemple, j’ai d’abord testé les emballages alimentaires, avant de m’apercevoir lors de ma mission au Togo qu’il y en avait très peu ! Il faut principalement composer avec des bouteilles en Polyéthylène Téréphtalate (PET) et des produits du quotidien en Polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). »

Les déchets plastiques pourraient être une ressources pour les foyers.

(©Valentine Delbruel)

Mettre les compétences des laboratoires à l’épreuve du terrain

Si Valentine Delbruel sait pouvoir compter sur les expertises scientifiques de trois laboratoires (le laboratoire MatéIS sur la structure et la propriété des matériaux, le laboratoire IMP expert dans l’élaboration et la caractérisation des matériaux polymères et le laboratoire LamCoS, spécialisé dans la mécanique des contacts et des structures), il n’en reste pas moins une tâche importante pour la doctorante en sciences appliquées : s’assurer de rester au plus proche du terrain pour produire une solution utile à destination des équipes d’Handicap International et des patients. « On a testé la résistance de nos matériaux recyclés dans les conditions climatiques africaines (température, humidité et exposition UV) grâce à une chambre climatique de vieillissement accéléré présente à l’INSA Strasbourg2. Dans le même temps, nous avons conçu un banc d’essai3 qui reproduit le mouvement de la marche et nous permettra d’étudier la résistance en fatigue des orthèses en sollicitations cycliques. Nous pouvons faire nos essais sur des orthèses imprimées en échelle 1 avec les mêmes imprimantes 3D utilisées par l’ONG, ce qui nous permet d’être le plus représentatif des conditions réelles. »

Tests en laboratoire par impression 3D

(©Valentine Delbruel)

Pour l’heure, l’ingénieure est formelle : « Il est encore difficile d’utiliser les matières issues d’usine de recyclage à cause de la présence d’impuretés. Si l’imprimabilité des matières recyclées en France est possible, la qualité des gisements d’Afrique n’est pas encore suffisante. C’est pourquoi pour ma dernière année de thèse, je m’intéresse plutôt au recyclage des chutes de plaques orthopédiques générées lors du thermoformage de prothèses ou orthèses. Il s’agit de matériaux de grande qualité qui sont actuellement jetés. En les recyclant, nous limitons l’utilisation de matières vierges et donc de ressources naturelles. Il sera alors intéressant d’étudier jusqu’à combien de cycles de recyclage la matière conserve ses propriétés mécaniques, afin d’avoir la solution la plus circulaire possible », conclut Valentine Delbruel.

La doctorante soutiendra ses travaux à la fin septembre 2024, date à laquelle elle espère pouvoir apporter le plus d’éléments possibles à l’ONG pour offrir une solution aux équipes de terrain et aux patients des zones à faibles revenus ou de guerre.

Plus d’informations : https://www.groupe-insa.fr/nos-actualites/chaire-innovation-humanity-entretiens-croises

[1] La rhéologie est un domaine de la mécanique qui étudie la résistance des matériaux aux contraintes et aux déformations.

[2] Collaboration réalisée avec Vincent Steiner de l’INSA Strasbourg

[3] Les travaux de thèse de Valentine Delbruel ont été accompagnés par deux projets de fin d’études d’élèves-ingénieurs du département Matériaux et Génie Mécanique : l’un sur la résistance en conditions climatiques d’Afrique (Hugo Lajoie) ; l’autre sur la fabrication d’un banc d’essai reproduisant le mouvement de la marche (Abderrahmane Abbassi).

Sciences & Société

Fête de la science - Atelier "Construisez votre propre "Jeu du L" au FabLab

A partir des machines du FabLab de la Fabrique de l'Innovation, construisez vous-même le "Jeu du L" créé par le psychologue Edward de Bono, et familiarisez-vous avec les méthodes expérimentales du recyclage plastique. Chacun pourra repartir avec son propre jeu à la fin de l'atelier.

Cette année, la Fête de la science interrogera une thématique au centre des préoccupations des citoyens d’aujourd’hui et de demain : le changement climatique.

Pour sa première participation à cet évènement national, la Fabrique de l'Innovation ouvrira grand les portes de ses espaces à Villeurbanne et à Saint-Etienne du 7 au 14 octobre 2022 avec des animations autour du recyclage plastique, du recyclage des eaux usées et de l'aquaponie. A partir des machines du FabLab (découpeuse laser, imprimante 3D et création de plaques plastiques), construisez vous-même le "Jeu du L" créé par le psychologue Edward de Bono, et familiarisez-vous avec les méthodes expérimentales du recyclage plastique.

Chacun pourra repartir avec son propre jeu à la fin de l'atelier.

Deux sessions : de 9h30 à 11h de 11h à 12h30

Informations complémentaires

- fabrique.innovation@universite-lyon.fr

- https://www.eventbrite.fr/e/billets-fete-de-la-science-construisez-votre-propre-jeu-du-l-au-fablab-415201237077

-

Pré-Fabrique de l'Innovation (sous le Quai 43, en face du Double Mixte, sur le campus de la Doua) 28-30 Avenue Gaston Berger 69100 Villeurbanne

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Recherche

« Certains plastiques biosourcés sont considérés comme des perturbateurs du recyclage »

Depuis quelques années, des nouveaux matériaux polymères ont fait leur apparition. Biosourcés, ils offriraient une alternative aux plastiques conventionnels. Mais sont-ils vraiment plus écologiques ? Valérie Massardier, chercheure au laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères1 est co-porteure du projet « Bioloop ». Menée en collaboration avec deux autres laboratoires, le GREDEG et Triangle, l’étude s’attache à montrer les freins dans le développement des bioplastiques. Pourquoi nos emballages à usage unique ne sont-ils pas (encore) tous fabriqués en plastique biosourcé ? Valérie Massardier répond.

Qu’appelle-t-on un plastique biosourcé et quelle est la différence avec les plastiques qui constituent les emballages de notre quotidien ?

Qu’appelle-t-on un plastique biosourcé et quelle est la différence avec les plastiques qui constituent les emballages de notre quotidien ?

Les « bioplastiques » désignent des polymères fabriqués à partir de la biomasse, partiellement ou totalement. D’origine végétale ou animale, les biopolymères peuvent provenir de différentes molécules comme la caséine du petit lait, d’acide lactique extrait de l’amidon de maïs, de chitosane présent dans les carapaces de crevettes… En fait, on distingue deux types de plastiques biosourcés. Il y a ceux qui imitent les matériaux pétrochimiques comme les « PE » ou « PET » qui constituent la majorité de nos emballages. Ces derniers polymères peuvent être obtenus à partir de pétrole ou de biomasse. Et puis il y a les nouveaux, les polymères « drop in » : ceux qui n’ont jamais été produits à partir de pétrole. Ces polymères « de rupture », biosourcés, sont souvent biodégradables. Concrètement sur le marché, il y a encore peu de bioplastiques. On estime qu’ils représentent 1 % à 2 % de la production mondiale.

Pourquoi ces matériaux « de rupture » peuvent-ils être une ressource intéressante pour le futur ?

Face à l’épuisement des stocks de ressources fossiles, ces matériaux promettent une certaine indépendance au pétrole, dont nous ne disposons pas directement en Europe. Cependant, cet affranchissement de la pétrochimie serait partiel, car pour extraire des éléments de la biomasse comme l’amidon de maïs, notre agriculture a besoin de carburant, de produits phytosanitaires généralement issus du pétrole… D'autre part, la plupart des biosourcés se dégradent plus facilement que les plastiques conventionnels. On peut imaginer des objets qui tirent parti de cette propriété comme les films de paillage pour l’agriculture, pour remplacer ceux en polyéthylène qui libèrent des microplastiques relativement stables dans les sols.

Pourquoi ces bioplastiques ne sont-ils pas plus largement développés ?

Dans le cadre du projet Bioloop, deux étudiants stagiaires ont étudié les freins qui empêchaient le développement de l’acide polyactique (PLA), un substitut utilisé pour des emballages alimentaires. Il semblerait que le problème soit davantage d’ordre économique et marketing. Benjamin Sandei, en 5e année en Sciences et Génie des Matériaux s’est d’abord intéressé à la recyclabilité du PLA. Il a pu montrer que c’était un polymère plutôt facile à recycler mécaniquement : malgré un petit jaunissement de la matière, les propriétés mécaniques restent bonnes. Donc sur le plan technologique, le PLA est recyclable, mais dans la tête des consommateurs, un plastique jauni peut correspondre à un matériau dégradé, potentiellement mauvais pour la santé. Les metteurs sur le marché pourraient donc être plus frileux à réutiliser ces matériaux, mal perçus par les consommateurs. D’un autre côté, les polymères biosourcés restent encore trop peu développés, limités à des applications de niche. Ils ne peuvent pas s’intégrer dans les filières traditionnelles de recyclage dont ils sont considérés comme des « perturbateurs ».

Donc les plastiques biosourcés ne sont finalement pas si écologiques qu’ils le laissent penser ?

À l’heure actuelle, un emballage biosourcé en polylactide (PLA) aura une fin de vie moins positive qu’un plastique pétrosourcé lorsqu'il s'agira de conserver le "stock matière" pour alimenter les industries. Récemment, la société Yumi, productrice de jus de fruits mettait sur le marché des bouteilles fabriquées à partir de PLA : elle s’est vu pénalisée par une taxe en raison du matériau utilisé, non compatible avec les infrastructures de recyclages actuelles. En fait, ces matériaux font face à une sorte de paradoxe où les entreprises voudraient bien faire en utilisant du biosourcé, mais d’un autre côté, le modèle n’est pas encore prêt à les accueillir. Les recycleurs attendent que les plastiques soient très utilisés par les metteurs en marché pour que leur recyclage soit rentable. Mais peut-on parier que le développement du PLA permettra de développer des filières de recyclage adaptées à ce dernier ? Léa Barbaut, en Master 2 Management de l'Innovation au sein du projet Bioloop a étudié la question : c’est un cercle vicieux aujourd’hui qu’il convient de transformer en un cercle vertueux.

Il faudrait donc tendre vers une économie circulaire pour que les bioplastiques soient vertueux. Quid de la loi anti-gaspillage qui fixe l’objectif de recycler 100 % des plastiques d’ici 2025 ?

Il est clair que pour avoir des économies d’échelle, il faut que ces matériaux de rupture émergent réellement. La diffusion de ces nouveaux polymères ne sera viable, tant sur le plan technologique qu'économique, que s’ils sont recyclables et recyclés. Tant qu’il n’y aura pas d’intérêt économique à les développer dans une perspective d’économie circulaire, ce sera difficile de basculer vers des filières spécifiques. C’est l’avis des économistes qui doivent nous guider dans l’orientation de nos recherches sur de nouveaux polymères. Dans tous les cas, il me semble important de souligner que le constat est toujours le même : une démarche durable implique de produire et consommer moins de plastiques, qu'ils soient issus de la biomasse ou du pétrole.

Laboratoire De Nouveaux Polymères BIOsourcés pour une Économie Circulaire

Laboratoire De Nouveaux Polymères BIOsourcés pour une Économie CirculaireLe projet Bioloop (Projet PRIME - MITI du CNRS) est mené au sein de trois laboratoires : Ingénierie des Matériaux Polymères (INSA Lyon/Lyon1/CNRS), le Groupe de Recherche en Droit, Économie et Gestion (GREDEG) et le laboratoire Triangle (ENS Lyon/CNRS/Sciences Po Lyon/Lyon 2/Jean Monnet).

▪️ Plus d’informations : https://miti.cnrs.fr/projet-multi-quipe/bioloop/

------

[1] Ingénierie des Matériaux Polymères – IMP (INSA Lyon/Lyon1/CNRS

Sciences & Société

Recyclage : quels besoins de recherche pour une ville durable et désirable ?

Un colloque proposé par l'Association Nationale Recherche Technologie (ANRT), le cluster INDURA et l'INSA Lyon

Gérer de façon plus responsable nos modes de production et de consommation est un enjeu clé de la transition écologique. Parmi les pistes de solution, le développement d’une économie circulaire appelle des connaissances et des compétences nouvelles dans une grande diversité de domaines : matériaux, technologies, modèles économiques, gestion des territoires, règles juridiques et normes, stratégies de coopération, comportements et représentations, etc.

Ce colloque, qui fait écho à un travail collectif de plusieurs mois, a pour objectif d’identifier les besoins de recherche en matière de recyclage dans les domaines du BTP, de la construction et de la ville, à partir de retours d’expérience des entreprises, de la recherche publique et des collectivités. Les résultats ont vocation à alimenter les visions stratégiques des acteurs, ainsi que la programmation nationale de la recherche, notamment dans le cadre des stratégies d’accélération sur le recyclage et sur la ville durable.

Informations complémentaires

-

En présentiel ou sur le campus INSA Lyon

Mots clés

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Vie de campus

Conférence Mode écoresponsable

Un évènement proposé par les associations Ingénieur.e.s sans Frontières et Objectif 21

Quel impact a votre tee-shirt sur la planète et sur notre société ? Mais surtout, quels sont les freins au changement dans l’industrie du textile ?

Alice Lehoux et Natacha Ruiz, auteures du « Guide de la mode écoresponsable » vous invitent à une conférence mardi 4 mai à 18h30 sur zoom.

Elles aborderont les thèmes des impacts de l’industrie du textile, de la traçabilité dans les chaînes d’approvisionnement ou encore du marketing dans la mode écoresponsable. \Cette conférence sera suivie d’un temps de questions et d’échanges.

- Pour rejoindre la conférence => https://us04web.zoom.us/j/78111550387

Informations complémentaires

-

Campus INSA Lyon

Derniers évènements

UNITECH - Assemblée générale 2025

Du 31 aoû au 05 sep

Recherche

Masques de protection et recyclage : compatibles ?

Aujourd’hui sur nos nez et demain dans la nature.

Été 2070, sur la plage. Échoué sur le sable : le masque de protection que nous avions jadis porté post-confinement pour aller faire les courses ou nous rendre au bureau. Tel un vieil ami oublié mais sur lequel nous nous étions reposés, il n’a pas changé. Peut-être légèrement noirci par l’air pollué, il affiche des fibres pourtant encore intactes.

D’une durée de vie très courte, le masque de protection jetable est une source de déchets considérable. ‘Mal jeté’ ou même parfois abandonné en pleine rue comme un mégot de cigarette, le masque qui nous protège aujourd’hui pourrait nous nuire demain. Est-il possible de le recycler ? Faut-il envisager la conception de masques biodégradables ? Jean-François Gérard, chercheur au laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères (IMP) et professeur au département Sciences et Génie des Matériaux, fait le point. Interview.

C’est désormais le réflexe quotidien dès que l’on sort de chez soi : s’armer de son masque. De quoi est composé ce compagnon de sortie ?

Le masque chirurgical est fait de polypropylène. C’est l’un des polymères les plus produits sur terre car il est peu cher et facile à obtenir. D’ailleurs il constitue la plupart des objets qui nous entourent, comme les packagings alimentaires ou des pièces d'électroménager par exemple. Le masque chirurgical est fabriqué par un procédé de melt-blowing, à partir de polypropylène fondu par filage à très forte pression et dans un flux d’air intense. Le polypropylène s’étire en formant des fibres de quelques microns. Le polypropylène qui est utilisé dans ce procédé a une viscosité très basse, semblable à celle de l’eau, permettant de fournir ce matériau non-tissé léger, d'environ une quinzaine de grammes par m². Il est résistant à la déchirure, poreux pour laisser passer l’air et suffisamment hermétique pour retenir les fameuses gouttelettes. Généralement, les masques jetables que nous portons sont constitués de deux ou trois couches superposées de ce matériau non-tissé, formé par les fibres qui se croisent, permettant les fonctions de filtration et respirabilité. Autre particularité de ce polypropylène, c’est sa capacité à se charger en électricité statique en surface. On le sait peut-être moins, mais c’est un phénomène très utile, car l’attraction électrostatique participe à la filtration des particules. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles les masques de protection ont une durée de vie limitée : plus le temps passe, plus la charge électrostatique diminue, réduisant l’efficacité du masque !

D’une durée d’efficacité de 4 heures, le masque devient rapidement un déchet envahissant. Pourrait-on recycler ou réutiliser les masques ?

En théorie, il est tout à fait possible de recycler le polypropylène à 100%. S’il est bien trié, il est facile à recycler. Un masque, c’est finalement très peu de matière, environ cinq grammes, et le polypropylène très spécifique utilisé a une tenue mécanique très faible, ce qui imposerait de le re-mélanger avec des polypropylènes d'autres déchets ou vierges. Un autre moyen de lutter en théorie contre l’obsolescence rapide des masques chirurgicaux, et leur accumulation comme déchets en quantité importante, serait de les réutiliser. Beaucoup de procédés ont été mis à l’étude pour dépolluer ces objets en les plongeant dans des fluides hypercritiques comme du CO2, de l'oxyde d’éthylène, ou sous pression d’hydrogène pour éliminer virus et bactéries. Au laboratoire d’Ingénierie des Matériaux Polymères1, nous avons proposé l’utilisation de micro-ondes pour dépolluer les masques. Cependant, le problème principal se situe bien en amont quelle que soit la voie de recyclage et re-traitement : les conditions de collecte auprès des différentes sources de consommation, notamment les particuliers, ne sont pas assez sécuritaires car il s’agit ici de traiter des déchets potentiellement contaminés et donc dangereux pour les agents de collecte. D’ailleurs, dans les hôpitaux, les masques sont récoltés et éliminés par incinération, pour éviter tout risque de nouvelle contamination.

Pour limiter la production de déchets liée à la consommation de masques, pourrions-nous imaginer l’utilisation de masques biodégradables ?

S’il existe une certitude, c’est que le masque jetable en polypropylène ne se biodégrade pas. Pour qu’un matériau se décompose dans un milieu biologique, il faut réunir certaines conditions de dégradation, c’est-à-dire de réaction par les micro-organismes dans le milieu. Ici, le polymère est trop stable pour que des enzymes puissent le dégrader en le fragmentant jusqu’à son élimination. Son seul ennemi serait les rayons ultra-violets. Fabriquer des masques biodégradables serait une fausse bonne idée puisque, au-delà du fait qu’il s’agit de déchets dangereux, nous ne sommes pas équipés en France de sites capables de faire de la biodégradabilité à grande échelle, sachant que ce qui est biodégradable, n’est pas forcément favorable à l’environnement ! Et puis le risque serait, en estampillant un masque ‘biodégradable’, d’induire certains consommateurs à les jeter n’importe où… Pour éviter l’invasion de ces déchets, seul le port d’un masque en tissu réutilisable permet de contrer la production massive de déchets de masques.

Pourrions-nous alors imaginer une filière de recyclage spécialisée dans les masques à usage unique ?

Personnellement, je ne pense pas que cela soit une bonne idée pour des raisons de réalité économique. Aujourd’hui, la filière industrielle du recyclage des déchets est très inquiète au sujet de la recyclabilité de ses produits plastiques face aux règles de sécurité imposées par la crise sanitaire, et recycler des masques de protection pourrait mettre en péril la santé des opérateurs de tri. Même si le masque en polypropylène est théoriquement facile à recycler, il n’est pas forcément facile de lui trouver une seconde vie sous forme d'un nouveau masque ou nouvel objet. Et combien de fois pourrait-on recycler un masque ? Il faudrait que celui-ci soit estampillé à chaque fois qu’il est recyclé, sans compter qu’il perdra un peu de son pouvoir filtrant à chaque réutilisation. Reste également la question de l’acceptabilité sociale : qui acceptera de remettre un masque re-traité ? Je crois que la meilleure des choses à faire aujourd’hui est de jeter prudemment son masque à la poubelle, en veillant à fermer le sac consciencieusement car l’objet qui nous a protégé pendant quelques heures pourrait contaminer les agents de collecte qui nous allègent quotidiennement de nos déchets.

1 Le laboratoire IMP est une unité mixte de recherche du CNRS (UMR CNRS 5223), localisée sur trois sites de l’Université de Lyon : l’INSA de Lyon, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et l’Université Jean Monnet de St Etienne.