Recherche

Implants en silicone : pour une reconstruction mammaire plus sûre

À l’occasion d’Octobre rose, il est important de rappeler que le cancer du sein touche un peu plus d'une femme sur dix en France1. Selon une étude de la Haute Autorité de santé, sur les 20 000 femmes subissant une mastectomie chaque année en France, 30%2 choisissent d’entamer une reconstruction mammaire. Parmi les multiples techniques existantes, on trouve les implants en gel silicone cohésif.

François Ganachaud, directeur de recherche CNRS au laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères3 et Raphaël Brunel, ingénieur transfert technologique au sein d’INSAVALOR, ont participé à la résolution d’une affaire sanitaire liée à ces dispositifs médicaux. Leurs travaux de contrôle ont permis d’en comprendre plus sur les risques accrus de rupture de certaines prothèses. C’est pourquoi, après cette expérience, ils souhaitent participer à offrir un parcours de reconstruction mammaire post-mastectomie plus facile avec des matériaux plus sûrs.

Une fabrication artisanale

C’est un objet plutôt curieux de prime abord. Une poche arrondie, remplie d’une matière ni liquide, ni compacte. On pourrait aisément croire qu’un implant, qui utilise du silicone à la fois pour son enveloppe et son gel de remplissage, est fabriqué à la chaîne par un bras robotisé tant il semble avoir été confectionné au millimètre. Pourtant, François Ganachaud l'assure : « parmi toutes les entreprises que j’ai eues l’occasion de visiter, la fabrication d'implants reste un vrai travail d’artisan. Tout est fait à la main, du moulage au trempage en passant par le contrôle de l’étanchéité des couches barrières. Même lorsqu’il s’agit d’implants texturés, ils sont imprégnés de gros sel parfaitement calibré en taille pour façonner la surface », explique le chercheur de l’IMP. D'abord cuite pour assurer la réticulation qui permet d’obtenir la dureté désirée, la matière composant l'enveloppe est ensuite démoulée avant d’être remplie d’un gel cohésif. « Ces dispositifs médicaux doivent être mécaniquement et chimiquement irréprochables. Une fois placée dans le corps, la prothèse doit avoir une tenue précise selon les profils et la souplesse désirés par la patiente et le praticien. Mais ils doivent surtout être complètement sûrs médicalement », ajoute François Ganachaud.

![]()

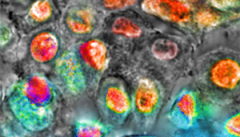

Très stables dans des milieux chimiques et biologiques, les silicones médicaux utilisés sont les acteurs parfaits pour assurer une immunité corporelle, sur le papier. « Une fois implantés, le corps fabrique une barrière fibreuse naturelle autour de la prothèse. Si la capsule est bien faite et que l'implant est conforme, la patiente peut le porter pendant plusieurs années. Même si on ne peut jamais vraiment savoir à l’avance comment le corps réagira face à la présence d'un produit exogène, ces matériaux sont particulièrement bien acceptés. La fabrication des matériaux est par ailleurs très normée, surtout depuis que l’histoire a montré des cas de fraudes dramatiques », ajoute le chercheur.

Une expertise du matériau mise à l’épreuve

François Ganachaud et Raphaël Brunel sont des experts de la chimie des polymères. Ils ont suivi de très près l’une des plus grosses affaires sanitaires de l’histoire des implants. « L’affaire faisait état de prothèses qui présentaient des ruptures prématurées anormales sur un bon nombre de patientes. Nous étions chargés d’étudier des échantillons de prothèses explantées pour discriminer, par des analyses physico-chimiques, quels échantillons étaient défectueux et lesquels ne l’étaient pas », explique Raphaël Brunel. Pendant plusieurs mois, ils testent et découvrent un grand nombre de dispositifs non-conformes. « Nous avons mis en évidence la présence de petits cycles, des molécules assimilables à des solvants, qui peuvent se disperser dans le corps après la rupture de l’implant. Nous n’avons pas eu l’occasion d’aller plus loin dans l’analyse chimique, mais cette expérience a été un travail très important, pour nous, éthiquement parlant, car nous savions que ces prothèses avaient causé du mal à beaucoup de femmes », ajoute Raphaël Brunel.

Des alternatives envisagées

En travaillant sur ce cas, François et Raphaël s’interrogent. Peuvent-ils aider ces femmes à retrouver une vie plus sûre dans ce parcours du combattant qu’est la reconstruction mammaire ? Comment innover en la matière ? Ils réfléchissent à des alternatives de matériau comme des mousses solides qui n’exsuderaient pas. Si la balance « bénéfice-risque » d’une telle innovation médicale est au cœur du sujet, les freins sont plus nombreux que seuls ceux liés aux problématiques posées par l’innovation technique. « Pour innover dans le domaine, il faut évidemment s’attarder sur la question de sûreté médicale que l’usage d’un nouveau dispositif soulèverait. Mais au-delà, la conception d’un type de prothèse très différent ne peut pas s’imaginer sans prendre en compte l’une des caractéristiques les plus importantes pour les patientes et les chirurgiens : l’esthétique et la tenue de l’implant. Du fabricant de la matière première à la patiente, les acteurs de la chaîne sont très nombreux ». Parmi les tentatives d’innovation connues sur le marché : la conception ‘à façon’ par impression 3D de l'implant qui permettrait, par exemple, aux femmes ayant subi une mastectomie d’un seul sein de retrouver une certaine symétrie naturelle et plus de liberté esthétique dans la reconstruction. Car c’est tout l’enjeu de tels travaux de R&D : aider ces femmes touchées par une mastectomie à retrouver une liberté et un plaisir d’être, grâce à la reconstruction mammaire plus sûre.

[1] Panorama des cancers en France - édition 2022.

[2] Reconstruction mammaire après mastectomie : une enquête pour connaître les besoins des femmes

[3] INSA Lyon, LYON 1, UJM, CNRS

Recherche

« On suspectait depuis longtemps que la consommation excessive de viande rouge pouvait causer des mutations »

Carino Gurjao est un jeune diplômé de « BIM », le parcours bio-informatique et modélisation du département biosciences de l’INSA Lyon. S’il fallait illustrer son entrée dans le monde de la recherche, l’onomatopée ferait plutôt « boom ». À 27 ans, au sein d’Harvard Medical School, Carino vient de démontrer un lien biologique entre alimentation fortement carnée et cancer colorectal. Pour le biologiste-informaticien, c’est un rêve d’enfant qui prend forme. Pour les patients et médecins, c’est un espoir de plus pour prévenir la deuxième cause de décès par cancer en France.

On a beaucoup parlé de vous dans la presse française ces derniers temps, et pour cause : vous venez de mettre en évidence le lien biologique entre consommation de viande rouge et cancer. Qu’est-ce que cela signifie ?

Depuis trois ans, j’essaie de comprendre les « empreintes mutationnelles », ces signatures de mutation causées par les cancers, visibles sur l’ADN. Il peut y avoir plusieurs facteurs à ces mutations : le tabagisme, les rayons UV, le surpoids des patients… On suspectait depuis longtemps que la consommation excessive de viande rouge pouvait causer des mutations. L’article que nous venons de publier porte sur la découverte d’une nouvelle empreinte mutationnelle qui est associée à une alimentation fortement carnée.

Effectivement, l’OMS a classé la viande rouge « cancérogène » depuis 2015, pourtant aucune preuve biologique n’avait pu être faite jusqu’alors. Quelles pistes avez-vous explorées ?

Concrètement, j’analyse l’ADN des patients et le mets en relation avec leurs habitudes de vie. Le laboratoire au sein duquel je travaille peut compter sur une gigantesque base de données patients établie depuis 50 ans. Nous avons identifié plusieurs empreintes mutationnelles dont une qui est plus abondante chez ceux qui mangent plus de viande. Et nos analyses ont trouvé que l’empreinte génétique était plus importante chez ceux qui mangent plus de viande transformée. Nous avons aussi analysé d’autres facteurs tels que les viandes blanches, l’alcool et l’indice de masse corporelle, mais ils n'influent pas sur l’abondance de l’empreinte mutationnelle. Ce résultat suggère que cette empreinte est particulièrement influencée par la consommation de viande rouge.

Vous n’êtes pas encore tout à fait docteur et vous venez de faire une découverte importante. Êtes-vous fier ?

Ici, à Boston, tout le monde trouve des trucs géniaux. En fait, je me suis surtout dit « je suis au même niveau que les autres ». Je crois que l’on n’a jamais vraiment le temps de réaliser que l’on vient de faire une découverte importante, car les résultats obtenus font souvent émerger beaucoup de questionnements supplémentaires. Je ne me lève jamais le matin en me disant « je vais guérir le cancer ». Si j’amène ma petite brique à l’édifice, c’est déjà très bien. Mais ce qui me fait lever le matin, c’est la curiosité et l’espoir de comprendre un mécanisme. Ça, c’est excitant. Je ne pense pas être fier, mais juste reconnaissant de pouvoir travailler sur ce qui me fascine depuis longtemps. La cancérologie est un domaine complexe qui nécessite beaucoup d’expertises différentes : au quotidien, je travaille avec des statisticiens, des physiciens, des immunologues, des médecins… Je suis très reconnaissant de la formation que j’ai reçue à l’INSA et qui me permet de comprendre mes collègues, même si je ne suis pas un spécialiste de leur domaine. Ce genre de profil « couteau-suisse » ne se trouve pas vraiment aux États-Unis, ni en France d’ailleurs.

En parlant de vos collègues, racontez-nous l’ambiance au sein de votre laboratoire. Vous faites tout de même partie d’une équipe adossée à deux des universités les plus prestigieuses du monde, le MIT et Harvard.

Je dirais que c’est une ambiance très collaborative. La plupart du temps, je travaille avec des gens d’un autre domaine que le mien, la biologie computationnelle. Si j’aime la vie de chercheur, c’est parce qu’on peut choisir les personnes avec qui on travaille d’une certaine façon. J’avoue qu’au début, je m’attendais à ne pas me sentir à ma place, mais finalement, c’est très bienveillant. Chacun travaille beaucoup, et avec le temps, je m’aperçois que nous avons toutes et tous le même syndrome de l’imposteur. Le travail d’équipe rend tout beaucoup plus plaisant, surtout lorsque tout le monde est enthousiaste sur le sujet. Et la recherche avance plus vite quand elle est faite à plusieurs !

Harvard Medical School

Pourtant, la recherche contre le cancer semble fastidieuse, surtout lorsque l’on se place du côté des patients. Comment le chercheur que vous-êtes voit-il cela ?

C’est vrai qu’il y a souvent cette impression de surplace, mais lorsque l’on regarde les chiffres, il y a beaucoup de cancers avec maintenant 20 % ou 30 % de chance de guérison. Il ne faut pas oublier qu’il y a quelques années, le diagnostic d’un cancer était souvent une peine de mort. J’ai appris que le cancer n’était pas une maladie, mais plusieurs pathologies très différentes. Peut-être que j’ai trop le nez dedans, mais j’ai beaucoup d’espoir. Là où j’étais intrigué par l’aspect aléatoire de ces pathologies, j’ai découvert que la cancérologie est un métier de précision : aujourd’hui, il n’est plus question de faire des médications contre une maladie, mais bien pour un individu et ses particularités.

Êtes-vous un chercheur-né ?

Ma mère a retrouvé une rédaction que j’avais écrite quand j’avais six ans. Je disais vouloir « devenir biologiste » pour comprendre « comment certains lézards marchent sur l’eau ». Du peu que je me souvienne, je pense avoir toujours eu un intérêt pour la biologie, au sens de « vie » : les animaux, les hommes et les plantes. En tous les cas, je suis venu à l’INSA pour la filière BIM très orientée vers la recherche, et je me suis essayé à plusieurs domaines et secteurs. Mais il semblerait que ce soit la cancéro qui m’ait trouvé ! Après la présentation de ma thèse au mois de novembre à Paris, je compte rejoindre Columbia University. Il y a un angle de recherche qui me tente beaucoup : l’influence de l’origine ethnique des patients sur les cancers. Notamment pour le cancer colorectal, l'ethnicité semble influer sur le taux d’incidence et la mortalité et ces disparités ne sont pas explicables uniquement par les différences sociales ou leurs moyens financiers. Il y a beaucoup d’hypothèses à creuser : est-ce dû au régime alimentaire, une différence génétique, à une flore intestinale différente… Ça risque d’être passionnant ! In fine, j’aimerais vraiment rester dans le monde académique, mais ici il y a peu de place en tant que professeur d’université. Il faudra être patient.

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 1 - 27 octobre 2021

Recherche

Traitement contre le cancer : une nouvelle alternative explorée à l’INSA Lyon

Aujourd’hui, la méthode d’élimination des cellules cancéreuses la plus utilisée est la chimiothérapie qui utilise des molécules de synthèse chimiques pour bloquer la division cellulaire, c’est-à-dire, la prolifération de nouvelles cellules. Et si les cellules cancéreuses n’étaient plus détruites chimiquement, mais « thermo-mécaniquement » grâce à des nanoparticules de carbone excitées par la lumière ? Dans le cadre du projet de recherche européen « Carther », l’Institut de Nanotechnologies1 (INL) de l’INSA Lyon , le laboratoire CarMen2 et leurs trois partenaires internationaux tentent de trouver une alternative aux traitements chimiques contre le cancer. Explications de Vladimir Lysenko (INL), chercheur spécialisé dans les nanotechnologies et Alain Géloën (CarMeN), chercheur en biologie.

À l’heure actuelle, la thérapie contre le cancer la plus répandue est une solution chimique : les molécules de synthèse bloquent la division cellulaire, empêchant ainsi les cellules cancéreuses de proliférer dans les cellules saines alentours. Cependant, la chimiothérapie entraîne des effets secondaires lourds et représentent un risque de développer une nouvelle tumeur, tant chez les patients que chez les agents de santé manipulant ces substances. « Nos recherches pourraient proposer une alternative plus efficace et moins coûteuse que la chimiothérapie pour combattre le cancer. Nous travaillons à inhiber les cellules cancéreuses de façon thermomécanique : en leur implantant des nanoparticules de carbone et en les exposant à la lumière d’un laser. La nanoparticule joue le rôle de cheval de Troie et le laser celui d’intermédiaire assurant l’interaction : en provoquant un échauffement local de très courte durée, la nanoparticule, mise en mouvement, entraîne la destruction de la cellule. Nos tests in-vitro ont démontré des résultats encourageants sur les capacités de destruction des cellules cancéreuses, ce qui laisse espérer de bons résultats sur nos prochains tests in-vivo sur les souris » explique Alain Géloën, chercheur au laboratoire CaRMeN.

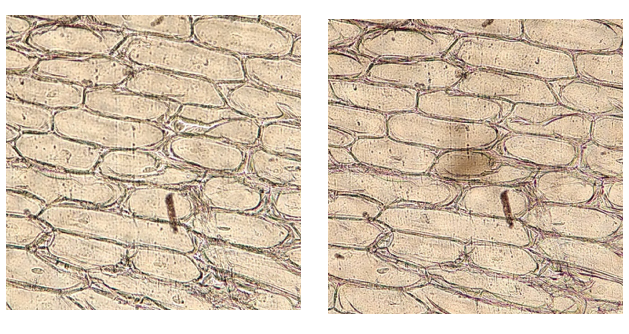

Tests in vitro sur peau d'oignon : avant/après injection des nanoparticules excitées par le laser

La création d'une nouvelle nanoparticule

Le projet Carther s’inscrit dans le programme Marie Curie qui prévoit des échanges entre le monde académique et les industriels. « Notre consortium est composé de l’INSA Lyon en tant que coordinateur, de l’Université d’Aston en Angleterre, du Science Park de Kiev et de l’entreprise israélienne Ray Techniques, spécialisée dans la fabrication des nano-diamants. Nos travaux de recherche visent de nouvelles stratégies « théranostiques ». La théranostique, c’est la contraction de « thérapie » et « médecine diagnostique ». Pour résumer le procédé, il s’agit d’utiliser les mêmes particules pour diagnostiquer et détruire la tumeur. C’est un terme que nous allons entendre de plus en plus à propos des thérapies contre le cancer, » poursuit Vladimir Lysenko.

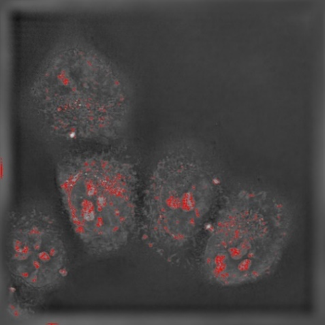

Localisation des nanoparticules à l’intérieur des cellules (marques rouges) à l’aide d’un microscope de dernière génération qui mesure les indices de réfraction. Les indices de réfraction des nanoparticules sont très différents de ceux des cellules ce qui permet de les localiser.

Un travail d’équipe

Depuis la fabrication de la nanoparticule de carbone à l’application thérapeutique, le consortium du projet Carther fait intervenir physiciens, chimistes et biologistes. « Nous avons d’abord testé plusieurs types de nanoparticules, des nanotubes de carbone, des oxydes de graphéne et des nano-diamants fournis par nos partenaires. Mais à l’INSA Lyon, nous avons synthétisé un nouveau type de nano-objet, le carbone fluoroxyde : synthétisé par gravure électrochimique à partir de substrat de carbure de silicium, c’est une particule qui n’a jamais été fabriquée auparavant. Elle est trop petite pour être une nanoparticule et trop grande pour être une molécule. C’est une classe inexplorée ! C’est un vrai travail d’équipe : les chimistes et physiciens fabriquent et modifient les particules, les chimistes et biologistes étudient leurs comportements au contact des cellules et les physiciens et biologistes effectuent les traitements thérapeutiques. »

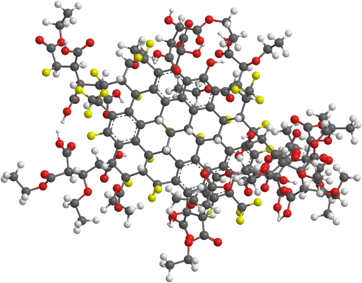

La nanoparticule Carbone fluoxyde _ Fig. 1. Structural chemical model of a CFO NP. Color of atoms

C – grey, F – yellow, O – red, H – white

Ouvrir la voie à l’échelle humaine

Avant d’être administrées par injection intraveineuse ou par voie intra-tumorale lorsque la tumeur est accessible, les différentes nanoparticules ont été comparées du point de vue de leurs actions théranostiques. « Il s’agissait d’étudier les effets de leurs tailles, leurs chimies de surface et leurs efficacités d’interaction avec le laser. Nous avions déjà expérimenté cette logique au moyen d’ultrasons, une méthode qui s’était révélée efficace dans la destruction des cellules cancéreuses. Dans le cas de la recherche des effets thermomécaniques, il nous faut encore travailler sur l’optimisation des paramètres d’excitation par le laser au sein de la tumeur » ajoute le biologiste du laboratoire CaRMeN.

Vladimir se réjouit de poursuivre ses recherches. « Je devrais rejoindre l’équipe FENNEC de l’Institut Lumière Matière de Lyon, déjà bien expérimentée sur les effets biomédicaux d’une nouvelle génération de nano-hybrides, ce qui nous permettrait d’arriver plus rapidement à des expérimentations à l’échelle humaine. Cela ouvrirait une nouvelle voie pour soigner l’une des premières causes de mortalité en France » conclut-il.

1 L’Institut des Nanotechnologies de Lyon (UMR 5270) est un laboratoire en cotutelle entre l’INSA Lyon, le CNRS, l’ECL, L’UdL et CPE Lyon.

2 Le laboratoire CarMeN, Cardiovasculaire, Métabolisme, Diabétologie et Nutrition (INSERM U1060/ INRA U1397/ Université Lyon1/ INSA de Lyon)