Recherche

« Les entrailles de la Terre sont un puits de défis scientifiques »

Depuis début février, le sud de la Turquie et le nord de la Syrie sont en proie à des évènements sismiques violents. Le territoire, placé sur trois failles, a grondé si intensément que les secousses ont été ressenties dans tout le Moyen-Orient, faisant des dégâts humains et matériels désastreux. Le caractère exceptionnel des tremblements de terre a interrogé les scientifiques des quatre coins du globe.

Guilhem Mollon est maître de conférence au département génie mécanique et chercheur au LaMCos. En parallèle de ses travaux au sein de l’équipe Tribologie et Mécanique des Interfaces (TMI), il cherche à comprendre les lois de la physique qui régissent les glissements entre les plaques tectoniques. Zoom sur l’un des nombreux domaines impliqués dans l’étude des entrailles de la Terre : la mécanique des failles sismiques.

Les territoires turcs et syriens ont récemment subi plusieurs tragiques épisodes sismiques, faisant plusieurs milliers de victimes. Que s’est-il passé sous ces terres pendant le premier en date ?

Les territoires turcs et syriens ont récemment subi plusieurs tragiques épisodes sismiques, faisant plusieurs milliers de victimes. Que s’est-il passé sous ces terres pendant le premier en date ?

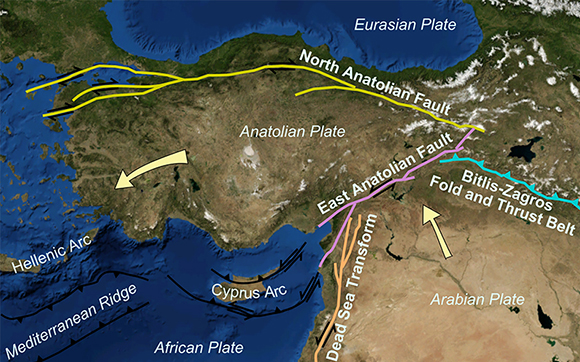

C’est l’une des grandes difficultés de l’étude des séismes : chaque évènement est un cas particulier. La Turquie est un site sismique connu depuis longtemps, reposant sur deux grandes failles ; la faille nord-anatolienne qui traverse toute la Turquie jusqu’à Istanbul, puis la faille est-anatolienne, en dessous, qui atteint un point triple. L'épisode du début du mois de février1 a été un cas particulier, car deux séismes de magnitude comparable ont sévi. En temps normal, un séisme peut être précédé de foreshocks, des tremblements annonciateurs, et suivi de répliques, moins intenses que les secousses principales. Cette fois, il y a eu deux séismes de magnitude comparable (7,8 et 7,5), ce qui indique que le deuxième séisme n’est probablement pas une réplique du premier. Chaque évènement est intervenu sur deux failles différentes à quelques heures d’intervalle. Les failles nord et est anatoliennes sont dites « transformantes » : elles forment le bord de plaques qui glissent l’une sur l’autre latéralement, libérant de l’énergie, qui se transformera ensuite en ondes sismiques. C’est tout ce que je suis en mesure d’expliquer sur le contexte géologique de ces évènements particuliers, car je ne suis pas sismologue de terrain. Il existe divers champs d’études de l’activité sismique. En tant qu’ingénieur tribologue, je m’intéresse au phénomène de glissement dans la roche.

Les principales structures tectoniques autour de la plaque anatolienne

(Source : Wiki CC– Mikenorton)

Comme vous le mentionnez, des communautés scientifiques différentes travaillent sur des évènements sismiques. Comment ces phénomènes et risques naturels sont-ils étudiés ?

La communauté la plus connue sur le domaine est certainement celle des sismologues qui travaillent essentiellement sur les signaux, mesurent les ondes et établissent des propriétés de la source émettrice. Chez les observateurs de la Terre, il y a également les géodésiens qui étudient les mouvements de très grande taille, sur des temps longs. Ensuite, le génie civil s’intéresse aux impacts des séismes sur les populations et aux risques sur les infrastructures humaines. Et puis, il y a la vision mécanicienne qui comporte deux aspects : la théorie et la simulation expérimentale. C’est la communauté à laquelle j’appartiens : je tente de comprendre chaque mouvement d’un tremblement de terre, à petite échelle. Pour caricaturer, j’observe des sandwichs de roches minérales en glissement et j’en réalise la modélisation pour inférer des propriétés et des comportements. Les séismes sont souvent produits par des mouvements de plaques tectoniques. Dans de nombreux cas, les failles se verrouillent, accumulent de l’énergie mécanique au cours des décennies, et cèdent d’un coup. Mais certains segments glissent paisiblement en permanence et ne provoqueront jamais de séismes. Et d’autres failles accumulent tellement d’énergie que le début d’un évènement sismique produit suffisamment de chaleur pour que la roche entre en fusion, facilitant encore plus le glissement ! Dans tous les cas, pour comprendre ces phénomènes, il faut les étudier d’un peu plus près, en zoomant.

Vous étudiez les lois de frottement des failles à petite échelle, au moyen d’expérimentation en laboratoire et grâce à la modélisation. Qu’apporte la modélisation numérique ?

Pour étudier une faille sismique, qui fait parfois plusieurs centaines de kilomètres de long, on ne peut pas se permettre de récolter des carottes de roche à dix mètres de profondeurs tous les cinq mètres. Il faut être capable de généraliser. Pour ma part, je ne travaille pas sur des cas particuliers afin de conserver une vision générale, mais je sais que de nombreuses équipes dans le monde construisent des modèles de failles de très grandes tailles, tournant sur les ordinateurs les plus puissants du monde. Elles étudient toutes les données, avant, pendant et après le séisme pour fabriquer des modèles. Mais seules les plus iconiques et les mieux instrumentées des failles ont droit à ce genre de modélisation, comme celle de San Andreas ou de Sumatra. Mon travail se place du côté de la simulation locale : j’essaie de reproduire, grâce à des modèles numériques à l’échelle du millimètre, le détail de chaque mouvement de la roche. On appelle ça des séismes de laboratoire. Grâce à un code de calcul que j’ai développé et qui s’adapte autant aux frottements des pneus sur la route qu’aux glissements des plaques tectoniques, je tente de reproduire numériquement ce qui est observé et mesuré expérimentalement. Toutes ces données ainsi partageables à l’ensemble de la communauté, nous permettent d’écrire des lois de frottements, applicables à plus grande échelle, qui offriront de nouvelles perspectives à l’étude des séismes.

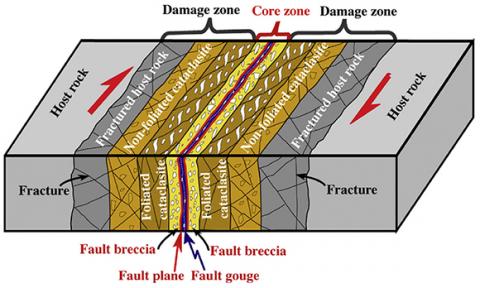

La tribologie s’attache à étudier les frottements mais aussi l’usure. Existe-t-il un phénomène similaire lorsque des plaques tectoniques glissent entre-elles ?

On aurait tort de penser que les parois des failles sont lisses et propres, effectivement. En glissant, les plaques peuvent arracher de la matière rocheuse, remplissant la faille d’une matière poudreuse appelée « gouge », formant par la suite une couche granulaire. Plus la faille se remplit, plus les deux parois de roches, protégées par cette couche, sont éloignées l’une de l’autre ; un équilibre peut se créer, mais la loi de frottement s’en trouve forcément modifiée. L’usure est une donnée mécanique très intéressante : comprendre comment elle est générée ou la façon dont elle modifie les couches rocheuses est au cœur de nos problématiques. Les roches sont vivantes : dans 400 ans, au prochain séisme majeur en un certain lieu, cette poudre, provoquée par l’usure, se sera peut-être recimentée, provoquant de nouveaux phénomènes physiques et mécaniques. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui empêche à tout scientifique sérieux de prétendre prédire les séismes. L’observation scientifique de ces évènements n’a pas plus de 200 ans, alors que les plus gros séismes ont des périodes de retour typiques de 100 à 1000 ans : comment prédire un évènement dont on n’a observé de mémoire d’Homme, au maximum, qu’une ou deux occurrences ? Aujourd’hui, malgré la somme des efforts déployés, cette communauté scientifique ambitionne seulement de comprendre les phénomènes, mais pas encore d’en faire la prédiction. Les entrailles de la Terre sont un puits de défis scientifiques.

Illustration d’un sandwich de roche (source : thèse de Jérôme Aubry,

« Séismes au laboratoire : friction, plasticité, et bilan énergétique », 2019)

[1] : Depuis la rédaction de cet article, les territoires turcs et syriens ont subi de nouvelles secousses, le 20 février 2023. La province de Malatya, dans le sud-est de la Turquie, a également été frappée par une réplique du séisme du 6 février, ce lundi 27 février 2023.

Recherche

« En réduisant leur taille, nous réduisons aussi les risques qui pèsent sur les infrastructures sensibles »

Comment les mécaniciens peuvent-ils prédire le comportement d’un moteur d’avion en vol lorsqu’un oiseau s’y engouffre malencontreusement ? Pendant très longtemps, les physiciens décomposaient les mouvements complexes en phénomènes simples pour pouvoir les comprendre. Désormais, la complexité d’un mécanisme s’étudie grâce à la simulation numérique.

Comment les mécaniciens peuvent-ils prédire le comportement d’un moteur d’avion en vol lorsqu’un oiseau s’y engouffre malencontreusement ? Pendant très longtemps, les physiciens décomposaient les mouvements complexes en phénomènes simples pour pouvoir les comprendre. Désormais, la complexité d’un mécanisme s’étudie grâce à la simulation numérique.

Anthony Gravouil, enseignant-chercheur, a été récemment récompensé par le prix ONERA1 de l’Académie des Sciences pour ses travaux de modélisation des impacts extrêmes dans l’aéronautique et l’aérospatial, il détaille ses activités scientifiques menées au sein du LaMCos2 .

Quels sont ces phénomènes extrêmes que vous étudiez ?

J’étudie la science du mouvement et les phénomènes complexes qui y sont associés. Mon rôle est de décortiquer cette complexité afin de pouvoir la prédire grâce à des nouveaux procédés numériques qui permettent de mieux prendre en compte des échelles de temps très fines dans la modélisation d’impacts (endommagement, fissuration dynamique) et de leurs conséquences physiques sur les structures. Les enjeux auxquels notre recherche s’intéresse sont plus largement ceux de l’énergie et du transport car on comprend facilement qu’il est primordial de concevoir des éléments de sûreté les plus robustes et les plus fiables possibles, dès lors qu’ils entrent - par exemple - dans la composition d’une centrale nucléaire ou celle d’un moteur d’avion. Nous travaillons donc à prédire ce qui va se passer dès lors que ces éléments critiques subissent une sollicitation extrême, comme lorsqu’un oiseau s’engouffre malencontreusement dans un moteur d’avion en vol, ou qu’un atterrissage brutal vient altérer certains composants d’un appareil. Dans le cas de l’industrie énergétique, nous étudions également les dommages que peuvent subir des éléments de sûreté contenus dans des centrales nucléaires en cas de séisme ou d’impact lourd. Finalement, nous travaillons à comprendre tout ce qui se passe dans ces éléments de sûreté quand on se situe « au-delà » de leur bon fonctionnement.

Modélisation d'un impact d'oiseau sur moteur d'avion

Vous anticipez donc ce qu’il advient d’un équipement lorsqu’il sort de sa « zone de confort » ?

C’est tout à fait ça ! Pour être complet, nous nous intéressons aussi à ce que nous appelons les impacts « basse énergie ». S’ils sont plus courants, ils n’en sont pas moins importants et intéressants à modéliser. Par exemple, au cours d’une phase de contrôle ou de maintenance d’un système, il peut arriver qu’un outil tombe des mains d’un opérateur et endommage un élément de structure. Si en surface l’impact peut sembler insignifiant et invisible, il peut générer des dégradations dans les sous-couches du matériau et, plus tard, pourra s’avérer critique pendant que l’appareil est en fonctionnement.

Impact basse énergie sur un panneau composite (thèse Chantrait 2014, collaboration LaMCoS/ONERA)

Vos travaux nécessitent donc d’entrer « au cœur des matériaux » et des équipements d’une certaine façon. Comment est-il possible d’accéder à un tel degré de précision ?

Les sciences pour l'ingénieur vivent depuis une quarantaine d’années, une véritable révolution avec l’avènement du numérique et des ordinateurs dotés d’une puissance de calcul extraordinaire. Au laboratoire, nos liens sont donc forts avec la science des données, la simulation, l’algorithmie, l’informatique et les mathématiques appliquées. Nous sommes désormais capables, à partir des grands principes de la physique, de décrire des phénomènes d’une grande complexité dans des modèles virtuels physiquement fondés. On peut donc aujourd’hui mener des expériences réelles sur les matériaux et conjointement faire la simulation en faisant fonctionner des avatars virtuels. Dans le cadre de nos recherches sur la modélisation des phénomènes extrêmes, on utilise donc la modélisation numérique, virtuelle, pour décrire le plus précisément possible « le réel » et ce qu’il advient concrètement lorsque des éléments de sûreté sont dégradés.

Vos travaux sont également très importants pour limiter les risques subis par les éléments de sûreté des centrales nucléaires. D’ailleurs, les dérèglements climatiques peuvent accroître les risques d’impacts extrêmes pour ces équipements. Que préconisez-vous pour limiter ces risques ?

Je pense que pour s’adapter à ces dérèglements, les équipements devront d’abord réduire leurs dimensions. En effet, pendant très longtemps nous avons développé d’importants systèmes énergétiques comme les grosses centrales nucléaires en France, dont la vocation était de pouvoir centraliser la production et la distribution d’énergie. Aujourd’hui nous nous tournons plutôt vers des « smart systems », des infrastructures intelligentes de production plus petites et mieux adaptées aux besoins locaux. Selon moi, nous n’avons plus besoin de fabriquer de gigantesques équipements, comme de grandes centrales énergétiques, ou de très gros avions dans le domaine aéronautique pour qu’ils soient efficaces. Finalement, en réduisant leur taille, nous réduisons aussi les risques qui pèsent sur les infrastructures sensibles : les phénomènes extrêmes sont ainsi mieux anticipés, et nous pouvons mieux surveiller les éléments de sûreté qui les composent.

Vous êtes également enseignant au département génie mécanique. Comment préparez-vous les futurs ingénieurs mécaniciens à aborder la question environnementale dans la discipline ?

Dans un domaine très spécifique tel que la mécanique, nous nous efforçons de transmettre à nos étudiants l’idée que les enjeux sociétaux, climatiques et écologiques les concernent directement. Les mécaniciens de demain sont ceux qui devront réfléchir à la consommation d’énergie qu’un système requiert pour être fabriqué, pour fonctionner et pour être recyclé. Nous souhaitons leur faire prendre conscience que c’est toute la chaîne de valeur d’un produit ou d’un équipement que l’on se doit de considérer. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d’action des mécaniciens dans l’adaptation au changement climatique.

1 Centre Français de Recherche Aérospatiale

2 Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (INSA Lyon/CNRS)

Recherche

Fukushima : entre catastrophe historique et défis scientifiques

Une tragédie en 3 actes qui n’était malheureusement pas une fiction de théâtre : il y a dix ans, le Japon était frappé par une catastrophe naturelle et industrielle aux conséquences lourdes. Jean-Yves Cavaillé et ses collègues enseignants-chercheurs travaillaient à l’époque à entretenir les liens entre l’INSA Lyon et l’Université du Tohoku. Inquiets pour leurs collègues japonais, ils s’étaient rendus sur place quelques semaines après la catastrophe et avaient naturellement voulu prêter main forte, grâce à leurs expertises de recherche. Là où il semblait n’y avoir que des ruines, les chercheurs y ont vu autre chose.

Mars 2021. La route nationale 6 qui relie Tokyo à Sendai laisse défiler les paysages sinistrés de la catastrophe vécue dix ans plus tôt. Le 11 mars 2011, en début d’après-midi, les tintements des carillons à vent avaient été recouverts par le grincement des structures métalliques des bâtiments résistant à la secousse. Les Japonais faisaient leurs courses, promenaient leurs enfants ou travaillaient, quand la terre s’est mise à trembler. « Ce jour-là, je me préparais pour venir à l’INSA, quand j’ai entendu au journal télévisé qu’un très gros tremblement de terre avait touché Sendai. Pendant plusieurs jours, j’ai suivi les événements sur les médias et j’ai attendu d’avoir des nouvelles de mes amis qui s’y trouvaient », explique Lucile Joly-Pottuz, enseignante-chercheure au laboratoire MATEIS1.

Malgré les gestes appris et répétés pour des habitants pourtant accoutumés aux secousses sismiques, la magnitude de 9,1 n’était pas habituelle. Sous les tables, près d’un mur porteur ou agrippée dans l’encadrement d’une porte, la population a vu sa terre déplacée de deux mètres. Ce n’était que le début du cataclysme. Une heure plus tard, c’est une muraille d’écume qui s’est abattue sur la côte nord-est du pays : l’énergie libérée par le séisme a fait entrer la mer, en pleine terre. La marée boueuse avait tout balayé, se jouant des véhicules, des arbres et des immeubles sur son passage. Il fallait certainement de la chance pour survivre à ce moment-là : gagner les hauteurs à temps ou se trouver dans le bon bâtiment.

Un édifice couché sur le flan, arraché de terre par le tsunami.

Jean-Yves Cavaillé, enseignant-chercheur au laboratoire MATEIS et co-directeur français du laboratoire international associé ElyT-lab2, s’y était rendu après la catastrophe, inquiet pour ses collègues du Tohoku. « Plusieurs semaines avaient passé avant que nous puissions les rejoindre par avion. Sur place, les dégâts étaient effarants : il y régnait une atmosphère de fin du monde et le paysage était chaotique. Je me souviens d’un bâtiment couché sur le flan, qui avait été arraché à la terre par le flot de la vague. Il avait été déplacé d’une centaine de mètres », explique Jean-Yves Cavaillé, qui travaille depuis longtemps à structurer la coopération entre Lyon et l’université du Tohoku.

Un cimetière de voitures, détruites ou rendues inutilisables par la catastrophe.

La malédiction ne s’en était pas arrêtée là. Un jour après le tsunami, c’est une vague de peur qui s’était abattue sur le pays : la centrale nucléaire de Fukushima avait vu trois de ses enceintes exploser, libérant leurs particules radioactives dans l’atmosphère. En surchauffe, les réacteurs n’avaient pas pu être refroidis par les dispositifs dédiés, ni par les moteurs diesel de secours endommagés par la vague haute de plus de quinze mètres. Depuis ce jour, « tenues anticontamination », « césium » et « radiations » sont devenus le quotidien des habitants de la région. « Je me souviens de l’ambiance, lourde, la première fois nous avions pu approcher de la centrale. Quand vous êtes sur place, vous êtes pris d’une certaine torpeur à l’idée de ce qu’ont vécu les Japonais. Les radiations sont invisibles mais très présentes à l’esprit. Tout ce qu’il y avait à voir, c’était un temps figé, et beaucoup de débris. Il y a des choses qui marquent, comme les employés en tenue de décontamination, la traversée des environs abandonnés dans la précipitation ou les enseignes de magasins qui ne tiennent plus qu’à un fil », se remémore Bernard Normand, aussi enseignant-chercheur au laboratoire MATEIS.

Le séisme a secoué les édifices et semé le chaos à l’intérieur des bâtiments, ici une école.

Toutes les télévisions du globe ne parlaient que de ça. La solidarité mondiale s’organisait et du côté de l’INSA Lyon, Lucile Joly-Pottuz portait une opération aussi utile que symbolique. « Il s’agissait de plier des origamis en forme de kabuto, le casque traditionnel des armures samouraïs et de les vendre au profit de la Croix-Rouge qui se chargeait de distribuer les fonds pour aider les sinistrés. Le kabuto est une forme d’origami, assez facile à réaliser qui représente bien la ville de Sendai dont le seigneur le plus important Date Masamune est connu pour son kabuto caractéristique. Avec l’aide de la direction des relations internationales, nous avions organisé cette opération, plié des origamis que l’on avait ensuite vendus sur le parvis d’un des restaurants du campus. Les étudiants et les personnels pouvaient les acheter pour les garder ou pour écrire des messages aux Japonais sinistrés », se remémore Lucile avec émotion.

Alors que la relation entre l’INSA Lyon et l’Université du Tohoku s’était intensifiée plusieurs années avant la catastrophe, les chercheurs lyonnais avaient aussi mis leurs compétences à profit. « On s’est demandé ce que l’on pouvait faire à cette époque. Nous leur avions proposé d’héberger une partie de leurs laboratoires chez nous, mais les Japonais voulaient rester sur place, pour réparer. Alors nous avons aidé à la réparation, avec nos moyens, soutenus par la Fondation INSA et l’Ambassade de France à Tokyo. Cette triple catastrophe touchait beaucoup de nos domaines de compétences : mécanique des fluides, matériaux, architecture et génie civil. Nous avions alors monté une série de workshops multidisciplinaires pour échanger sur les différents procédés et mettre en commun les techniques qui pouvaient aider à rebâtir des structures plus sécurisées », ajoute Jean-Yves Cavaillé, aujourd’hui professeur émérite.

Depuis, les chercheurs lyonnais et japonais collaborent autour de leurs approches des risques naturels, foncièrement différentes. « Les séismes, le Japon sait très bien s’en prémunir, et c’est un pays dans lequel le risque est omniprésent. Le plus gros des préoccupations concernaient le tsunami : comment protéger les populations d’un danger si difficile à prévoir ? L’alerte annoncée trente minutes avant la vague, prévoyait trois mètres de hauteur. Elle en a fait plus de quinze. Aujourd’hui, le pays est confronté à un dilemme : construire des berges de trente mètres autour des côtés, ce qui ferait du territoire une prison, ou modifier les berges pour qu’elles puissent dissiper l’énergie de la vague si cela venait à se reproduire », explique le chercheur émérite.

La baie de Matsushima, dont les terres n’ont été que peu touchées

par la vague grâce à ses nombreux îlots. (© Adobe Stock)

Aujourd’hui, dans les 20 kilomètres de la zone rouge autour de la centrale de Fukushima Daiichi, la nature a grimpé le long des façades des maisons épargnées. Personne n’est autorisé à y habiter. Seuls quelques konbinis3 ont réorganisé leurs rayons pour permettre aux 5 000 salariés de travailler quotidiennement au démantèlement de la centrale. « Contrairement à la centrale de Tchernobyl qui a été cloîtrée dans un sarcophage de béton, la centrale de Fukushima Daiichi doit être entièrement démantelée. C’est une prouesse scientifique et technique que personne n’a jamais tenté », annonce Bernard Normand.

Le chantier, colossal devrait prendre plus de 40 ans. Depuis les dix dernières années, la radioactivité encore présente dans les cuves, est contenue par un système de refroidissement continu. C’est ainsi que le projet international de recherche collaborative intitulé PYRAMID4 a vu le jour, il y a 4 ans. « Pour démanteler, il faut attendre une baisse significative de la radioactivité. Pour cela, de l’eau est injectée dans le cœur des réacteurs en continu, puis stockée. Mais comme tout système de refroidissement, les tuyaux peuvent se corroder et fuir. En parallèle du système de gelée des sols mis en place pour éviter une quelconque contamination du sol et des nappes, l’équipe du projet PYRAMID, piloté du côté français par Philippe Guy enseignant-chercheur au laboratoire LVA5, s'est penchée sur les phénomènes de suivi de la corrosion des canalisations. Le consortium a développé des outils de suivi et à l’heure actuelle, nous avons quasiment terminé ce développement, notamment grâce à l’implication des experts en contrôle non-destructif de l’INSA Lyon. C’était notre pierre à l’édifice », enchaîne-t-il. « Modeste, la pierre, au regard de l’investissement de nos collègues et amis japonais », tient à préciser le chercheur à la tête de l’équipe « Corrosion et Ingénierie des surfaces » du laboratoire MATEIS. D’ici quarante ans, le Japon espère pouvoir évacuer les 900 tonnes de débris nucléaires emprisonnés dans le fond des cuves : un calendrier « très serré » selon les trois chercheurs qui s’accordent néanmoins à souligner l’impressionnante mobilisation des Japonais sur la question du démantèlement.

Entre résilience et adaptation aux milieux sévères, la frontière est mince. Jusqu’où l’Homme sera-t-il capable d’aller, l’histoire de Fukushima ne le dit pas encore. En attendant, c’est à ce lieu où le temps semble figé, qu’il tente petit à petit de redonner vie à « l’île du bonheur6 ».

___________________

[1] Matériaux Ingénierie et Sciences (INSA Lyon/CNRS/Université Lyon 1)

[2] Engineering Science Lyon – Tohoku research network (CNRS/INSA Lyon/ECL/Université Lyon 1)

[3] Les konbinis sont des commerces de proximité, au Japon.

[4] Le projet PYRAMID est un projet international de recherche collaborative (PRCI), qui réunit des laboratoires publics français (MATEIS, LVA, CEA) et japonais (IFS et GSE à l'Université de Tohoku, GSST à l'Université Gunma), une Unité Mixte Internationale (ELyTMaX),et le CRIEPI, fondation de recherche à but non lucratif, soutenue par l'industrie électrique japonaise.

[5] Laboratoire de vibration et acoustique (INSA Lyon)

[6] Du japonais 福島, Fukushima, littéralement 福 fuku, « bonheur, fortune », et 島, shima, « île », c’est-à-dire « île du bonheur ou de la fortune ».

Recherche

Simulateur et tremblements

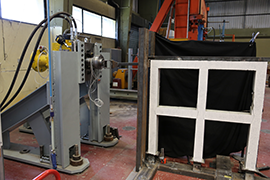

Ça n’est pas la terre qui a tremblé à l’INSA Lyon mais la plateforme Eiffel du laboratoire GEOMAS et du département Génie Civil et Urbanisme (GCU). L’équipe1, composée de treize enseignants-chercheurs, ingénieurs, professeur, technicien et doctorante, a réalisé son premier essai pseudo-dynamique. L’objectif ? Évaluer la vulnérabilité d’une structure en béton armé lorsqu’elle est soumise à des ondes sismiques. Explications sur la maîtrise d’une technique qui offre de belles perspectives pour le laboratoire.

Forces et structures

Lorsqu’un bâtiment subit un tremblement de terre, ses fondations sont soumises à des forces d’ondes capables de mettre à mal la stabilité et la résistance du bâtiment en quelques minutes. « Le génie parasismique se compose en trois grands domaines d’études. D’abord, il faut prévoir l’action sismique, c’est le travail du sismologue, puis étudier la réaction des bâtiments aux ondes sismiques en interaction avec le sol et leur environnement, et enfin évaluer leur fragilité en vue de les adapter aux zones d’implantation. L’objectif de notre travail de recherche est de prédire le comportement d’une structure face à cet aléa sismique », explique Stéphane Grange, enseignant-chercheur au département GCU et au laboratoire GEOMAS.

Béton et fissures

Dans le cadre de ses travaux de thèse, Chaimaa Jaafari (école doctorale MEGA) s’est concentrée sur le béton, qui compose la majorité des infrastructures existantes. « Le béton connaît un phénomène particulier lors de sa prise que l’on appelle ‘jeune-âge’. Il correspond à la phase de réaction chimique du ciment avec l’eau et à l’évaporation de cette dernière, où le matériau se solidifie et créé naturellement des fissures. Nous avons tenté de mesurer les effets de ce phénomène sur le comportement d’une structure en béton armé en cas de séisme. Pour cela, nous avons testé deux portiques : l’un en conditions endogènes, c’est-à-dire, entouré de cellophane pour limiter les échanges d’eau avec l’extérieur et donc l’apparition de fissures ; l’autre en conditions non-endogènes, en laissant l’eau s’évaporer naturellement à l’air libre ».

Calculs et tremblements

Pour simuler les ondes sismiques, Chaimaa, et l’équipe M2S2 n’ont pas attendu le prochain tremblement de terre, mais ont fait vibrer la plateforme Eiffel du département GCU. « Pour imiter le séisme, nous avons décidé d’expérimenter la méthode pseudo-dynamique qui consiste, à l’aide d’un mur de réaction et d’un couplage avec un algorithme numérique, à soumettre les structures à des sollicitations sismiques réelles, et ainsi perfectionner les modèles numériques que nous avions établi au préalable », explique la doctorante. Grande première à l’INSA Lyon, cette technique offre une meilleure observation des impacts sismiques : « l’essai se déroule en temps dilaté. Contrairement à une table vibrante, notre installation nous permet de maîtriser tous les moyens de mesure. Le séisme est une accélération du mouvement du sol en fonction du temps. Ici, nous avons pu décomposer les mouvements de dix secondes de séisme sur deux heures d’expérience. Nous en avons conclu que les dommages antérieurs, comme l’effet du jeune-âge sur le béton, pouvaient avoir des conséquences non négligeables en zone de sismicité modérée, comme c’est le cas de l’activité sismique en France métropolitaine. D’autres structures pourraient être évaluées avec d’autres actions sismiques grâce à la maîtrise de cette technique. Notre objectif futur est de tester des structures encore plus grandes, et d’acquérir un mur de réaction encore plus haut ! », conclut Stéphane Grange.

Le projet EarlyQuake a été financé par un Bonus Qualité Recherche (BQR) de l’établissement.

1 Chaimaa Jaafari, doctorante ; Stéphane Grange, enseignant-chercheur (GEOMAS) ; David Bertrand, enseignant-chercheur (GEOMAS) ; Romain Trunfio, ingénieur ; Emeric Bruyère, technicien ; Tina Guillot, ingénieure ; Nouredinne Chateur, ingénieur ; Éric Augeard, Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche ; Jean-François Georgin, enseignant-chercheur (GEOMAS) ; Fabien Delhomme, enseignant-chercheur (GEOMAS) ; Philippe Chaudet, ingénieur ; Nicolas Tardif, enseignant-chercheur (LaMCos) ; Élodie Prud’homme, enseignant-chercheure (MATEIS)

2 M2S : équipe de recherche en Mécanique des Matériaux et des Structures