Recherche

Le robot laser Green Shield veut détrôner les pesticides chimiques

Dans les couloirs du BF2i, la blouse blanche est de mise. Derrière les portes vertes du bâtiment, des salles d’expérimentation hébergent des colonies de petits insectes verts, logés dans des boîtes cristal. Le puceron du pois, s’il est l’espèce mascotte du laboratoire, est le cauchemar des agriculteurs et des jardiniers. Il aime s’installer à l’abri du soleil, sous les feuilles pour prélever tranquillement la sève des plants, et malgré sa couleur verte harmonieuse, il est capable de réduire des récoltes à néant.

Depuis 2017, des chercheurs de l’INSA Lyon ont uni leurs forces pour combattre ces ravageurs grands de quelques millimètres, en mettant l’intelligence artificielle au service de l’agronomie. Focus sur une innovation qui pourrait bien s’avérer être le futur de l’insecticide durable.

Un projet ambitieux et aventureux

Le printemps 2020 a été marqué par des chiffres exceptionnels de présence de pucerons dans les champs de betteraves. Virulents, car transmetteurs de maladies, ces organismes sont habituellement éloignés des cultures au moyen de néonicotinoïdes, un type d’insecticide puissant largement controversé pour son danger sanitaire sur la biodiversité. En octobre dernier et en dépit de l’interdiction de 2018, les betteraviers avaient obtenu une dérogation pour faire face à l’infestation de pucerons, relançant la controverse. « Pour donner un ordre d’idée de l’efficacité des pesticides aériens, seuls 0,3 % vont réellement toucher leur cible. Les produits phytosanitaires atteignent les insectes pollinisateurs sans lesquels tout le système de reproduction des plantes s’effondre ; impactent les prochaines descendances de nuisibles qui se transforment pour résister aux produits ; sans parler du danger qui pèse sur la santé des consommateurs. La lutte chimique est utilisée depuis très longtemps, et ses ravages sont de plus en plus mis en lumière. Il est temps de trouver des alternatives durables et applicables à grande échelle », explique Pedro Da Silva, enseignant-chercheur et directeur-adjoint du laboratoire BF2i.

C’est ainsi qu’est né en 2017, faute de solution alternative crédible pour pallier les difficultés des agriculteurs, le projet Green Shield, entre les murs de trois laboratoires de l’INSA Lyon. « François Feugier est arrivé avec une invention brevetée, un laser robotisé. Il nous a demandés si nous pouvions travailler ensemble à une preuve de concept. Le robot était une invention ambitieuse, et cela nous plaisait. Depuis, le projet a pris beaucoup d’ampleur, avec la création d’une start-up Green Shield Technology, et la participation de quatre laboratoires : l’INL1, Ampère2 et BF2i 3 et Femto-st », explique Arnaud Lelevé, responsable scientifique du projet ANR – Green Shield 2017-2021.

Cible en vue : visez, armez

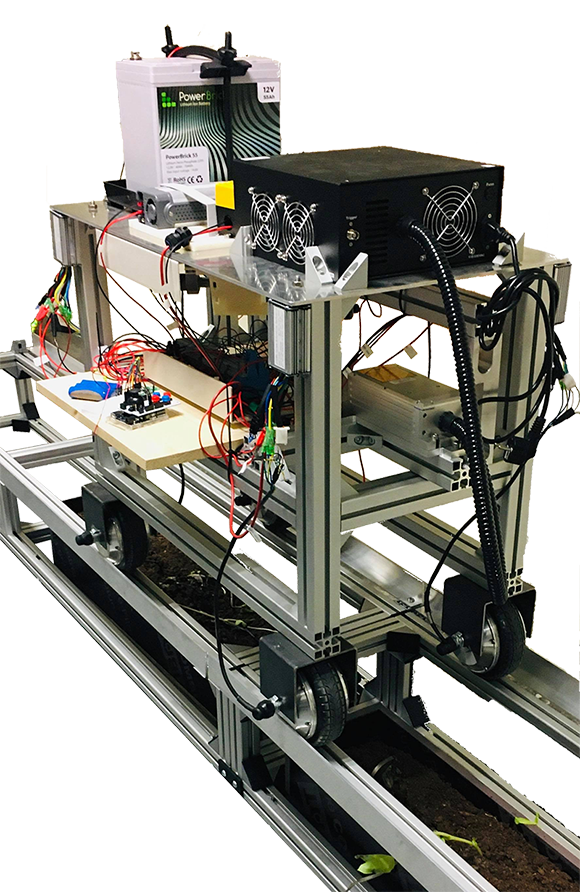

Après 5 ans de travail, un premier prototype a vu le jour. « Nous avons réussi à mettre sur pied un petit robot à 4 roues capable de rouler au-dessus des plants. Il est équipé d’une caméra qui détecte les pucerons, d’un boitier laser à CO2 et d’un banc optique. En arpentant les rangées de champs, il est capable de détecter les pucerons et de les éliminer avec un faisceau laser », explique Arnaud Lelevé.

P our arriver à un niveau de détection efficace, les équipes ont longuement étudié leur organisme cible : le puceron des pois, un animal étonnant capable de se faire presque invisible sur des hectares de culture. « C’est un puceron vert, sur une plante verte ! Ces insectes sont particulièrement difficiles à détecter, car ils se placent sous les feuillages et se fondent avec les plantations. Ils sont même capables de faire « les morts », en se laissant tomber au sol, en restant plusieurs jours pour mieux remonter ensuite. Choisir cette espèce n’était pas anodin : nous sommes partis du principe de qui peut le plus, peut le moins. Si notre prototype est capable de détecter et d’éliminer des pucerons, il pourra être efficace sur un grand nombre d’espèces, plus facilement détectables », explique Pedro Da Silva.

our arriver à un niveau de détection efficace, les équipes ont longuement étudié leur organisme cible : le puceron des pois, un animal étonnant capable de se faire presque invisible sur des hectares de culture. « C’est un puceron vert, sur une plante verte ! Ces insectes sont particulièrement difficiles à détecter, car ils se placent sous les feuillages et se fondent avec les plantations. Ils sont même capables de faire « les morts », en se laissant tomber au sol, en restant plusieurs jours pour mieux remonter ensuite. Choisir cette espèce n’était pas anodin : nous sommes partis du principe de qui peut le plus, peut le moins. Si notre prototype est capable de détecter et d’éliminer des pucerons, il pourra être efficace sur un grand nombre d’espèces, plus facilement détectables », explique Pedro Da Silva.

Un autre sujet qui a longuement occupé les équipes a fait l’objet d’une publication dans la revue scientifique Nature Scientific Reports. « Il fallait trouver le juste niveau d’irradiation laser pour tuer le puceron, sans endommager le végétal. C’était un travail presque chirurgical, car il ne fallait pas que la solution présente le moindre risque collatéral pour les cultures et le reste de la biodiversité », ajoute Arnaud Lelevé.

Projet Green Shield V.2

Soutenus par l’agence nationale de la recherche depuis 2017, les chercheurs prévoient encore quelques années de travail. « Nous espérons pouvoir réaliser une autre version du prototype avec nos collègues des laboratoires LiRiS et Citi pour améliorer l’intelligence artificielle. Il s’agirait aussi de rendre la solution miniature, pour que le robot soit plus facile à installer et s’adapte à tous les types de champs. Pour le moment, nous n’avons pas encore mené d’études de rentabilité et nous manquons de données expérimentales pour lancer une quelconque industrialisation », ajoute Arnaud.

Le projet transdisciplinaire peut également compter sur l’un des membres fondateurs pour sa future introduction sur le marché du pesticide durable. Depuis, la start-up Greenshield Technology a pu mettre en application les résultats de recherche pour commercialiser une technologie de désherbage haute-précision qui fait les preuves du potentiel des faisceaux laser infrarouges pulsés. Créée en même temps que la labellisation ANR du projet scientifique, la start-up peut se féliciter d’une belle réussite sociale et financière. Arrivé seul dans les laboratoires de l’INSA Lyon, le fondateur et docteur François Feugier a embarqué près d’une quinzaine de salariés à ses côtés, inscrivant le projet ANR Green Shield dans l’une des mutations les plus importantes pour l’avenir de l’homme et son environnement : parvenir à une agriculture durable et respectueuse de sa biodiversité.

Accès gratuit en présentiel ou en distanciel sur réservation.

Informations : https://anr-greenshield.insa-lyon.eu/fr/content/resultats#resultats_finaux

1Institut des Nanotechnologies de Lyon (CNRS/INSA Lyon/Lyon 1/CPE/ECL)

2Génie Électrique, Électromagnétisme, Automatique, Microbiologie Environnementale et Applications (INSA Lyon/ECL/Lyon1/CNRS)

3Biologie Fonctionnelle, Insectes et Interactions (INSA Lyon/UdL/INRAE)

Sciences & Société

Journée de synthèse : projet ANR-17-CE34-0012 Greenshield

Pour clôturer le projet ANR-17-CE34-0012 Greenshield, une journée de synthèse est organisée le 16 septembre prochain.

Pour rappel, ce projet initié en 2017 s'inscrivait dans le cadre de la réduction de l’utilisation des pesticides. Il a eu pour objectif de développer un robot mobile pour combattre les ravageurs, en se basant sur l’analyse spectrale pour la détection et un module laser pour la destruction.

Gratuit sur réservation. Attention nombre de place limité à 95 personnes. Il est prévu une retransmission des exposés en ligne.

Programme prévisionnel :

08h30 - 09h accueil café

09h00 - 09h30 contexte et genèse du projet

09h30 - 10h00 élaboration d'une base de données de pestes de l'agriculture

10h00 - 10h30 détection de pucerons

10h30 - 11h00 pause

11h00 - 11h30 neutralisation de pucerons

11h30 - 12h00 conception mécanique et intégration

p12h00 - 12h30 résultats expérimentaux finaux

12h30 - 14h00 repas libre

14h00 - 15h00 démonstrations (pas de retransmission en direct a priori mais une video sera diffusée)

15h00 - 15h30 perspectives

![]()

Informations complémentaires

-

Délégation CNRS de Lyon - 2 Avenue Albert Einstein, 69100 Villeurbanne

Sciences & Société

Séminaire INL : Jean-Pierre RASKIN Professeur Université Catholique de Louvain, Belgique

Avec l’augmentation des objets connectés, l’industrie de la microélectronique dessine le monde de demain, quel est son visage ?

Les limitations technologiques à l’échelle nanométrique : sources d’inspiration, d’innovation et de défis sociétaux. Les nanotechnologies révolutionnent notre manière de communiquer, de consommer, et de penser. La fabrication et la caractérisation de ces objets de taille nanométrique sont de véritables défis pour les scientifiques et l'industrie. Dans le domaine de la microélectronique les tailles caractéristiques des transistors ne cessent de diminuer et avec cette réduction de taille les défauts structurels dans et entre les matériaux ainsi que les contraintes mécaniques résiduelles au sein des films minces, pour ne citer qu'eux, limitent grandement les performances de certains composants électroniques de base. La communauté scientifique œuvre pour apporter des solutions à ces problèmes. Cependant, ces mêmes limitations technologiques peuvent être exploitées de manière originale et devenir de véritables sources d’innovation dans d’autres domaines d’applications.

Dans le cadre de ce cours, deux exemples seront présentés : (i) l’intérêt des défauts d’interface dans la réalisation d’un substrat de silicium haute performance indispensable pour l’intégration de l’électronique haute fréquence nécessaire pour tout objet communiquant. Cette innovation technologique est aujourd’hui présente dans tous les smartphones et tablettes ; (ii) l’exploitation des contraintes internes dans les films minces pour le développement de laboratoires d’essai mécanique sur puce de silicium afin d'explorer le comportement électromécanique de matériaux à l’échelle nanométrique. Cette technique de caractérisation permet d’observer, déformer et mesurer les propriétés physiques des films minces utilisés dans la microélectronique mais aussi comme coatings dans l’industrie du verre et de l’acier. La beauté de ces innovations technologiques ne peuvent pas cacher une réalité environnementale et sociale bien moins réjouissante. L’utilisation de ces technologies avancées, complexes, énergivores et très demandeuses en matériaux critiques et toxiques, doit être envisagée avec bien plus de conscience. Les ingénieurs et scientifiques doivent embrasser la complexité de ces défis sociétaux en adoptant une démarche holistique. Ce changement de paradigme doit être enseigner aux futurs ingénieurs afin qu’ils contribuent au développement d’un monde durable.

--------------------------------------

Jean-Pierre RASKIN est né à Aye, Belgique, en 1971. Il a reçu un diplôme d’ingénieur industriel (ISIA), ingénieur civil (UCLouvain) et doctorat en Sciences Appliquées (UCLouvain) en 1993, 1994 et 1997, respectivement. Sa thèse de doctorat porte sur le développement de la technologie Silicon- on-Insulator (SOI) MOSFET pour les applications RF. Il réalisa un post-doc à The University of Michigan, Ann Arbor, USA, de janvier 1998 à décembre

1999, dans le domaine des ondes millimétriques et les techniques de microfabrication pour la réalisation de dispositifs MicroElectroMechanical Systems (MEMS). En janvier 2000, il rejoint l’UCLouvain comme chargé de cours. Il fut nommé professeur en 2007 et professeur ordinaire en 2010. Il fut professeur invité à Newcastle University, Newcastle Upon Tyne, UK, de septembre 2009 à septembre 2010.

Son domaine de recherche concerne la modalisation, la caractérisation large bande et la fabrication de dispositifs avancés en technologie SOI MOSFET, ainsi que la fabrication et la caractérisation de capteurs MEMS incluant des labs-on-chip pour l’exploration des propriétés physiques intrinsèques des matériaux à l’échelle nanométrique.

Depuis 2012, il est titulaire du cours IngénieuxSud. Ce cours organisé en collaboration avec l’ONG Louvain Coopération met en collaboration des étudiants de l’UCLouvain avec des étudiants de plus de 15 universités du Sud, et plus d’une dizaine d’ONG, incluant Ingénieurs Sans Frontières. Il fonda en 2016 le consortium européen ENCOS regroupant les plus grandes universités et groupes industriels européens qui œuvrent au développement d’une microélectronique plus durable.

Il a été nommé Fellow of IEEE en 2014 (USA), a reçu la Médaille BLONDEL 2015 (Paris), le SOI Consortium Award 2016 (Shanghai), et le European SEMI Award 2017 (Dublin) en reconnaissance de ses travaux pionniers dans le domaine des technologies SOI RF. En 2017, IngénieuxSud a été couronné par le prix European Global Education Innovation Award. Il est auteur ou co-auteur de plus de 300 articles publiés dans des revues scientifiques internationales et plus de 700 présentations à des congrès scientifiques internationaux.

Informations complémentaires

-

INSA Lyon, Bâtiment Blaise Pascal, Amphithéâtre Pierre Gilles de Gennes.

Mots clés

Recherche

Traitement contre le cancer : une nouvelle alternative explorée à l’INSA Lyon

Aujourd’hui, la méthode d’élimination des cellules cancéreuses la plus utilisée est la chimiothérapie qui utilise des molécules de synthèse chimiques pour bloquer la division cellulaire, c’est-à-dire, la prolifération de nouvelles cellules. Et si les cellules cancéreuses n’étaient plus détruites chimiquement, mais « thermo-mécaniquement » grâce à des nanoparticules de carbone excitées par la lumière ? Dans le cadre du projet de recherche européen « Carther », l’Institut de Nanotechnologies1 (INL) de l’INSA Lyon , le laboratoire CarMen2 et leurs trois partenaires internationaux tentent de trouver une alternative aux traitements chimiques contre le cancer. Explications de Vladimir Lysenko (INL), chercheur spécialisé dans les nanotechnologies et Alain Géloën (CarMeN), chercheur en biologie.

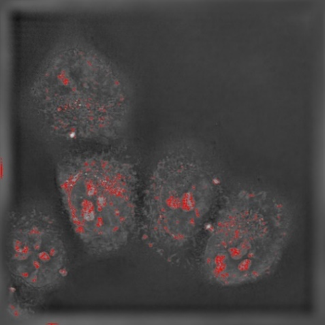

À l’heure actuelle, la thérapie contre le cancer la plus répandue est une solution chimique : les molécules de synthèse bloquent la division cellulaire, empêchant ainsi les cellules cancéreuses de proliférer dans les cellules saines alentours. Cependant, la chimiothérapie entraîne des effets secondaires lourds et représentent un risque de développer une nouvelle tumeur, tant chez les patients que chez les agents de santé manipulant ces substances. « Nos recherches pourraient proposer une alternative plus efficace et moins coûteuse que la chimiothérapie pour combattre le cancer. Nous travaillons à inhiber les cellules cancéreuses de façon thermomécanique : en leur implantant des nanoparticules de carbone et en les exposant à la lumière d’un laser. La nanoparticule joue le rôle de cheval de Troie et le laser celui d’intermédiaire assurant l’interaction : en provoquant un échauffement local de très courte durée, la nanoparticule, mise en mouvement, entraîne la destruction de la cellule. Nos tests in-vitro ont démontré des résultats encourageants sur les capacités de destruction des cellules cancéreuses, ce qui laisse espérer de bons résultats sur nos prochains tests in-vivo sur les souris » explique Alain Géloën, chercheur au laboratoire CaRMeN.

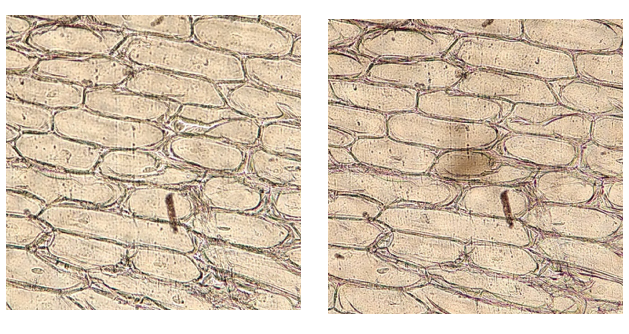

Tests in vitro sur peau d'oignon : avant/après injection des nanoparticules excitées par le laser

La création d'une nouvelle nanoparticule

Le projet Carther s’inscrit dans le programme Marie Curie qui prévoit des échanges entre le monde académique et les industriels. « Notre consortium est composé de l’INSA Lyon en tant que coordinateur, de l’Université d’Aston en Angleterre, du Science Park de Kiev et de l’entreprise israélienne Ray Techniques, spécialisée dans la fabrication des nano-diamants. Nos travaux de recherche visent de nouvelles stratégies « théranostiques ». La théranostique, c’est la contraction de « thérapie » et « médecine diagnostique ». Pour résumer le procédé, il s’agit d’utiliser les mêmes particules pour diagnostiquer et détruire la tumeur. C’est un terme que nous allons entendre de plus en plus à propos des thérapies contre le cancer, » poursuit Vladimir Lysenko.

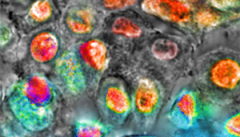

Localisation des nanoparticules à l’intérieur des cellules (marques rouges) à l’aide d’un microscope de dernière génération qui mesure les indices de réfraction. Les indices de réfraction des nanoparticules sont très différents de ceux des cellules ce qui permet de les localiser.

Un travail d’équipe

Depuis la fabrication de la nanoparticule de carbone à l’application thérapeutique, le consortium du projet Carther fait intervenir physiciens, chimistes et biologistes. « Nous avons d’abord testé plusieurs types de nanoparticules, des nanotubes de carbone, des oxydes de graphéne et des nano-diamants fournis par nos partenaires. Mais à l’INSA Lyon, nous avons synthétisé un nouveau type de nano-objet, le carbone fluoroxyde : synthétisé par gravure électrochimique à partir de substrat de carbure de silicium, c’est une particule qui n’a jamais été fabriquée auparavant. Elle est trop petite pour être une nanoparticule et trop grande pour être une molécule. C’est une classe inexplorée ! C’est un vrai travail d’équipe : les chimistes et physiciens fabriquent et modifient les particules, les chimistes et biologistes étudient leurs comportements au contact des cellules et les physiciens et biologistes effectuent les traitements thérapeutiques. »

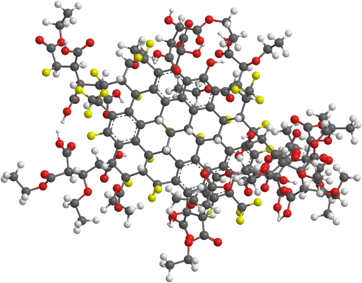

La nanoparticule Carbone fluoxyde _ Fig. 1. Structural chemical model of a CFO NP. Color of atoms

C – grey, F – yellow, O – red, H – white

Ouvrir la voie à l’échelle humaine

Avant d’être administrées par injection intraveineuse ou par voie intra-tumorale lorsque la tumeur est accessible, les différentes nanoparticules ont été comparées du point de vue de leurs actions théranostiques. « Il s’agissait d’étudier les effets de leurs tailles, leurs chimies de surface et leurs efficacités d’interaction avec le laser. Nous avions déjà expérimenté cette logique au moyen d’ultrasons, une méthode qui s’était révélée efficace dans la destruction des cellules cancéreuses. Dans le cas de la recherche des effets thermomécaniques, il nous faut encore travailler sur l’optimisation des paramètres d’excitation par le laser au sein de la tumeur » ajoute le biologiste du laboratoire CaRMeN.

Vladimir se réjouit de poursuivre ses recherches. « Je devrais rejoindre l’équipe FENNEC de l’Institut Lumière Matière de Lyon, déjà bien expérimentée sur les effets biomédicaux d’une nouvelle génération de nano-hybrides, ce qui nous permettrait d’arriver plus rapidement à des expérimentations à l’échelle humaine. Cela ouvrirait une nouvelle voie pour soigner l’une des premières causes de mortalité en France » conclut-il.

1 L’Institut des Nanotechnologies de Lyon (UMR 5270) est un laboratoire en cotutelle entre l’INSA Lyon, le CNRS, l’ECL, L’UdL et CPE Lyon.

2 Le laboratoire CarMeN, Cardiovasculaire, Métabolisme, Diabétologie et Nutrition (INSERM U1060/ INRA U1397/ Université Lyon1/ INSA de Lyon)

Sciences & Société

Journées Nationales des Nanofils semiconducteurs" (J2N)

Organisées par l’Institut des Nanotechnologies de Lyon (INL)

Prenant la suite des « Colloques Nanofils » organisés dans le cadre du GDR 2974 "Nanofils et Nanotubes Semiconducteurs" achevé en 2014, les J2N visent à créer un lieu d’échange et de coordination de la recherche sur la thématique des nanofils semiconducteurs couvrant à la fois les domaines de recherche fondamentale, appliquée, et technologique.

Au-delà de présentations scientifiques rapportant les derniers résultats majeurs de la recherche française sur le sujet, les J2N ont aussi pour vocation de faire émerger les thématiques récentes et pluridisciplinaires qui animent l’ensemble de la communauté et de tisser des liens concrets avec le milieu industriel.

Thématiques :

- Synthèse/Croissance/Modélisation: approches bottom-up ou top-down, MBE, (MO)CVD, (MO)VPE, dépôt en bain chimique,...

- Propriétés des nanofils: structurales, optiques, électriques, mécaniques, thermiques,...

- Applications: nanoélectronique, optoélectronique, photonique, énergie, santé, capteurs, environnement...

Avec la participation de :

- Edith Bellet-Amalric (Institut Néel - Grenoble)

- Alain Fave (INL - Villeurbanne)

- Bruno Grandidier (IEMN - Villeneuve d'Ascq)

- Jean-Christophe Harmand (C2N - Palaiseau)

- Bassem Salem (LTM - Grenoble)

- Nicolas Stein (Institut Jean Lamour - Nancy)

Informations complémentaires

- http://inl.cnrs.fr/events/j2n2019/

-

Ecole Centrale de Lyon - Ecully

Mots clés

International

VISITE DU DEPARTEMENT GENIE ELECTRIQUE CHEZ LE PARTENAIRE AMERICAIN University of Pittsburgh

Objectifs de renforcement du double-diplôme et de promotion des cours en anglais INSA

Du 18 au 21 février, Claudine Gehin, Maître de Conférences en charge des échanges académiques du Département Génie Electrique de l’INSA Lyon, s’est rendue à l’University of Pittsburgh pour rencontrer des personnes-clés de la Swanson School of Engineering notamment le Vice-Recteur des Affaires Internationales, la Directrice des Relations Internationales, le Directeur de la Formation et le Professeur à l'origine du double-diplôme INSA Lyon et Master of Science du Département ECE (Electrical and Computer Engineering).

L’objectif de la visite était multiple : renforcer le partenariat au niveau du double-diplôme (en place depuis 2012), présenter aux étudiants américains la nouvelle offre de cours en anglais de l’INSA et le programme court INNOV@INSA.

L’occasion a aussi été saisie de rencontrer les étudiants INSA sur place dont 3 sont actuellement en 1ère année de double-diplôme, 1 en doctorat et un en poste à Pittsburgh.

Perspectives pour encourager les étudiants INSA à rester en thèse et accueillir les undergraduates de Pitt

Les discussions engagées avec les différents interlocuteurs ont permis d’identifier les points à améliorer, notamment pour encourager les étudiants INSA à poursuivre une thèse à l’University of Pittsburg après leur double-diplôme. Depuis 2012, seulement 2 étudiants sur 10 sont restés pour une thèse : un constat paradoxal vu la supériorité des salaires US comparés aux salaires français. L’INSA doit également réfléchir à des cours et des projets en anglais adaptés aux étudiants américains de premier cycle, les étudiants en Master partant peu en échange.

L’engouement des étudiants de l’University of Pittsburgh est en tout cas toujours aussi prononcé pour le programme court INNOV@INSA qui a accueilli 22 de ses étudiant depuis 2016. Le programme Information & Science Technology (IST) de l’INSA est une alternative de mobilité adaptée aux étudiants en Master du partenaire : un nouvel étudiant sera encore accueilli à la rentrée prochaine.

Partenariat renforcé grâce au réseau GE3 et une collaboration récompensée en Recherche

Au niveau institutionnel, l’INSA et l’University of Pittsburg bénéficient de liens rapprochés grâce au réseau GE3, et le comité de direction dont ils font aussi partie, qui vise à favoriser les échanges d’élèves-ingénieurs entre les universités membres.

Outre la formation académique, l’INSA et l’University of Pittsburg ont de solides relations en recherche. Un projet conjoint (2016-2018) entre le département ECE, les laboratoires LIRIS (Informatique) et INL (Nanotechnologies) de l’INSA, financé par la Région Auvergne Rhône-Alpes, a fait l’objet de plusieurs publications dont une a été récompensée du prix du meilleur papier étudiant par la conférence BIODEVICES en 2018.

Informations complémentaires

Recherche

Pack Impulsion 2017 : deux femmes à l’honneur sur le campus !

Marion Fourmeau et Ingrid Cañero Infante ont deux points communs : elles travaillent sur le campus de l’INSA et ont toutes deux décroché le pack Impulsion 2017. De quoi les aider à lancer leurs travaux de recherche dans un contexte où la concurrence est rude.

Marion Fourmeau vivait en Norvège depuis 8 ans lorsque l’envie de rentrer en France se fait sentir. Originaire de la région parisienne, elle souhaite pourtant découvrir une autre région française et c’est à Lyon qu’une opportunité se présente.

« Tout est allé très vite ! J’ai appris qu’un poste se libérait à l’INSA Lyon sur ma thématique de recherche. J’ai postulé et me voilà accueillie dans un bureau du LaMCoS en septembre dernier. J’ai très vite répondu à l’appel à projets « Impulsion 2017 » explique la jeune chercheuse, qui travaille sur la durée de vie des systèmes solaires photovoltaïques.

La thématique de recherche qui a guidé ma candidature s’attache plus précisément à l’étude du silicium sous sollicitation extrême. Il s’agit d’étudier la résistance des panneaux solaires lors de leur transport et en cas de changements de températures importants. En France, des chercheurs travaillent sur le sujet mais il y a peu de relais avec des industriels, trop peu nombreux sur le territoire national contrairement à la Norvège »

précise Marion Fourmeau, convaincue que la perspective de monter un projet européen a pesé dans la balance auprès du comité scientifique du PALSE, Programme Avenir Lyon Saint-Etienne, qui a sélectionné son projet. Une enveloppe de 65 000 euros lui a été accordée.

Ingrid Cañero Infante est espagnole d’origine et après Barcelone, Paris et Luxembourg, c’est à Lyon qu’elle poursuit ses recherches. Rattachée au CNRS, elle travaille à l’Institut des Nanotechnologies de Lyon (INL) sur le campus de l’INSA et vient, elle, aussi, de décrocher une enveloppe grâce au Pack Impulsion 2017.

Ingrid Cañero Infante est espagnole d’origine et après Barcelone, Paris et Luxembourg, c’est à Lyon qu’elle poursuit ses recherches. Rattachée au CNRS, elle travaille à l’Institut des Nanotechnologies de Lyon (INL) sur le campus de l’INSA et vient, elle, aussi, de décrocher une enveloppe grâce au Pack Impulsion 2017.

« J’ai répondu à cet appel à projets avec la proposition suivante : observer à l’échelle atomique la conduction dans un système isolant, avec l’idée de procéder à une stimulation lumineuse. C’est effectivement innovant, et le pack impulsion vient m’aider à développer cette instrumentation sur un microscope à force atomique dont dispose l’INL » précise Ingrid Cañero Infante.

Avec l’attribution d’une enveloppe de 75 000 euros, elle va pouvoir accueillir un post-doc pour un an, puis entamer le processus de montage du dispositif technologique nécessaire à ses futures observations.

Recherche

Coup de projecteur sur le Living Lab

A l’occasion des 10 ans de l’Institut des Nanotechnologies de Lyon, coup de projecteur sur le Living Lab Santé et Autonomie qui est en activité depuis 2 ans sur le campus LyonTech-la Doua.

Norbert Noury, Professeur des Universités, enseignant-chercheur et créateur du Living Lab, explique sur quelles thématiques il travaille pour le suivi de la santé à domicile.