Sciences & Société

FIMH 2023 // Functional Imaging and Modeling of the Heart

La 12ᵉ édition de cette conférence internationale est accueillie à Lyon du 19 au 22 juin 2023.

Elle permettra de faire état de la recherche de pointe et des dernières innovations en imagerie cardiovasculaire, analyse d'images et modélisation du cœur. Organisée en local par CREATIS (Centre de recherche en acquisition et traitement de l'image pour la santé), elle comprendra trois jours de présentations, ateliers et discussions.

Informations complémentaires

Derniers évènements

Tous les évènements

Recherche

Inauguration de 3 nouvelles plateformes de recherche sur le campus

Le mardi 18 octobre 2022, les laboratoires MatéIS et CREATIS ont inauguré trois nouvelles plateformes de recherche sur le campus de Lyon-Tech-La Doua, dont deux en imagerie scientifique. Il s’agit d’un investissement total de près de 4,3 millions d’euros au service de l’excellence scientifique du site Lyon-Saint-Etienne et du développement du territoire.

En présence des représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, cette inauguration a permis aux personnels et aux étudiants de l’INSA de découvrir ces trois nouvelles plateformes.

FabéA, une plateforme de Fabricabilité Additive Métallique porté par le laboratoire MatéIS met à disposition de la communauté Auvergne-Rhône-Alpes un outil de test de la fabricabilité de poudres métalliques avec comme dispositif central, une tour d’atomisation capable de produire des poudres d’alliages de composition maîtrisée. Elle permettra la réalisation de projets industriels de R&D ou de projets de développement technologique en lien étroit avec le tissu industriel de la région. Cette plateforme prend le pari de l’innovation technologique de la fabrication additive tout en maintenant une partie de son activité future dans des études plus larges de la métallurgie des poudres (fourniture des poudres, conception de nouveaux alliages, études de transformation des poudres par MIM et frittage).

FabéA, une plateforme de Fabricabilité Additive Métallique porté par le laboratoire MatéIS met à disposition de la communauté Auvergne-Rhône-Alpes un outil de test de la fabricabilité de poudres métalliques avec comme dispositif central, une tour d’atomisation capable de produire des poudres d’alliages de composition maîtrisée. Elle permettra la réalisation de projets industriels de R&D ou de projets de développement technologique en lien étroit avec le tissu industriel de la région. Cette plateforme prend le pari de l’innovation technologique de la fabrication additive tout en maintenant une partie de son activité future dans des études plus larges de la métallurgie des poudres (fourniture des poudres, conception de nouveaux alliages, études de transformation des poudres par MIM et frittage).

Montant financé : 480 000 € (240 K€ par la Région Auvergne-Rhône-Alpes (fonds IRICE) et 240 K€ par MatéIS)

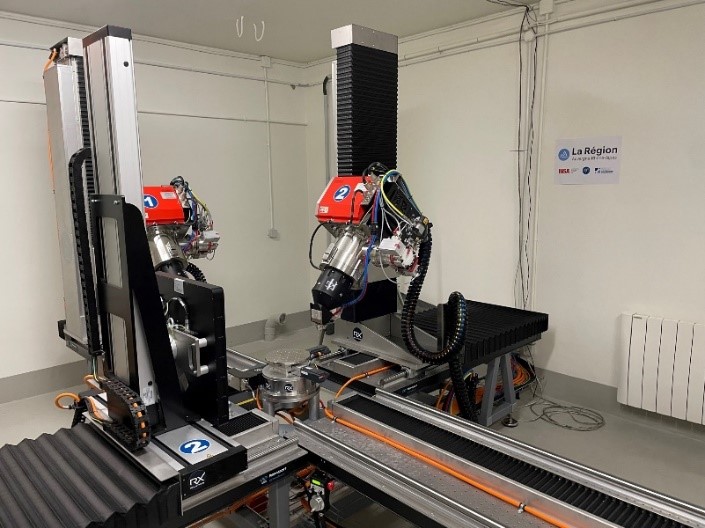

Les laboratoires MatéIS et LaMCoS ont fait l’acquisition d’un scanner unique au monde : un double tomographe à haute énergie permettant de multiplier et d'enrichir les possibilités d’analyse de pièces de grandes dimensions en matériaux absorbants comme le titane, le fer ou le nickel, le DTHE. En permettant notamment des acquisitions au moins deux fois plus rapides qu’un tomographe classique.

Les laboratoires MatéIS et LaMCoS ont fait l’acquisition d’un scanner unique au monde : un double tomographe à haute énergie permettant de multiplier et d'enrichir les possibilités d’analyse de pièces de grandes dimensions en matériaux absorbants comme le titane, le fer ou le nickel, le DTHE. En permettant notamment des acquisitions au moins deux fois plus rapides qu’un tomographe classique.

Conçu par une PME française, la société RX Solution implantée près d’Annecy, après une procédure d’appel d’offre internationale, cet appareil fédère plusieurs laboratoires du campus : MatéIS, LaMCoS, CREATIS, IMP, LGL, LVA.

Coût : 1 300 000 € (dont 650 K€ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (fonds IRICE), 270 K€ par l’INSA Lyon, 45 K€ par le CNRS, 200 kE par l’institut Carnot I@L et 135 K€ des laboratoires Lamcos, MatéIS, LGL)

Le système à très haut champ magnétique IRM 11,7 T porté par CREATIS et installé au sein de sa plateforme ouverte PILoT, vient compléter les équipements lyonnais dans le domaine de l’imagerie du vivant. Il permet aux chercheurs de réaliser, de manière non invasive, des observations in vivo pour accéder à des informations morphologiques, structurelles, fonctionnelles et métaboliques chez le petit animal (rat, souris) pour mieux comprendre les mécanismes du vivant, L’IRM 11,7T bénéficie autant des compétences des ingénieurs de la plateforme qui l’opèrent, que de l’expertise des chercheurs du laboratoire qui développent des techniques avancées d’imagerie.

Le système à très haut champ magnétique IRM 11,7 T porté par CREATIS et installé au sein de sa plateforme ouverte PILoT, vient compléter les équipements lyonnais dans le domaine de l’imagerie du vivant. Il permet aux chercheurs de réaliser, de manière non invasive, des observations in vivo pour accéder à des informations morphologiques, structurelles, fonctionnelles et métaboliques chez le petit animal (rat, souris) pour mieux comprendre les mécanismes du vivant, L’IRM 11,7T bénéficie autant des compétences des ingénieurs de la plateforme qui l’opèrent, que de l’expertise des chercheurs du laboratoire qui développent des techniques avancées d’imagerie.

Cet équipement est le 1er de ce type associé à l’électronique NEO en France (30 dans le monde). Financé par l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le CNRS, il complète les équipements de l’infrastructure France Life Imaging (FLI) répartis sur tout le territoire national et celle de la recherche académique et industrielle de la région. Conçu par la société Bruker, cet équipement de recherche offre la possibilité de développer des méthodes d’imageries innovantes et de les associer pour obtenir des informations quantitatives multiparamétriques complémentaires sur un même sujet d’observation.

Cet équipement IRM est un nouvel atout pour Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il participe à la compréhension des phénomènes physiologiques en neurologie, cardiologie, oncologie. Il participe à la dynamique transdisciplinaire du site entre acteurs de l’imagerie mais aussi entre des domaines aussi divers que la physique, la chimie, la biologie et la médecine. Il alimente enfin un équilibre déjà remarquable entre recherches fondamentales, précliniques, cliniques et industrielles.

Accompagnés par Jean-Luc Duplan, Directeur régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation, représentant Olivier Dugrip, Recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, Recteur de l'académie de Lyon, Chancelier des universités, Catherine Staron, Vice-présidente déléguée à l'Enseignement supérieur, à la Recherche et à l'Innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Anne-Christine Hladky, Directrice adjointe scientifique de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes du CNRS (INSIS-CNRS), Frédéric Fotiadu, Directeur de l'INSA Lyon, et Ruben Vera, Vice-Président de Lyon 1 plateformes et conseiller technique aux grands équipements, Eric Maire, Directeur du laboratoire MatéIS et Olivier Beuf, Directeur du laboratoire CREATIS ont inauguré ces nouvelles plateformes de recherche sur le campus de Lyon-Tech-La Doua.

Sciences & Société

SFRMBM 2021

5e congrès scientifique de la Société Française de Résonance Magnétique en Biologie et Médecine

Ce congrès scientifique de la Société Francaise de Résonance Magnétique en Biologie et Médecine a pour objet de faire le point sur les avancées méthodologiques et sur les applications innovantes en imagerie par résonance magnétique (IRM) et en spectroscopie par résonance magnétique (SRM).

Les travaux qui seront présentés concernent les developpements en physique et en technologie jusqu'aux applications cliniques en passant les applications précliniques sur petit animal et les nouvelles approches en traitement du signal. Ce congrès multidisciplinaire a pour objectif de regrouper des physiciens, chimistes, biologistes, informaticiens et médecins cliniciens dans le domaine des technologies pour la santé.

Au programme, cinq sessions scientifiques balayant divers domaines :

- Séquences RMN et macromolécules

- IRM avec ou sans agent d'imagerie

- Quantification - IRM multiparamétrique

- Instrumentation et champs extrêmes

- IRM & SRM préclinique

Informations complémentaires

- https://sfrmbm2021.sciencesconf.org/

-

ENS Lyon - 15 parvis René Descartes, 69342 Lyon

Derniers évènements

Tous les évènements

Recherche

Covid-19, imagerie médicale et IA : du diagnostic au pronostic

Parmi les outils à disposition des équipes de soignants pour mesurer l’avancée d’une pathologie comme la Covid-19, l’imagerie médicale joue un rôle important. Comment passer du diagnostic au pronostic de l’évolution clinique ? En collaboration avec le CHU de Saint-Étienne, une équipe du laboratoire CREATIS1 s’attelle à développer un programme informatique capable de prédire le risque d’évolution de la maladie chez un patient. Après un an de collecte de données cliniques, biologiques et d’images thoraciques, les chercheurs espèrent pouvoir faire de cette base unique en son genre, nommée « COVID-CTPRED », un outil efficace pour soulager l’accès au soin et la gestion des flux des patients dans les hôpitaux. Explications.

Comprendre la pathologie à travers l’image

Il se lit parfois dans le marc de café… Ou dans l’imagerie médicale. Lire l’avenir de l’état de santé d’un patient atteint de la Covid, c’est un peu l’ambition du projet « PROFILE » mené par un groupe-projet du laboratoire CREATIS. Source d’information complémentaire pour poser un diagnostic médical, l’imagerie pourrait aider à prévoir l’évolution clinique des patients touchés par la Covid. « C’est une maladie qui présente des particularités visibles à travers un scanner, comme des lésions en périphérie des poumons. Des études ont montré des signatures, comme des changements de calibre des vaisseaux de l’arbre vasculaire pulmonaire. L’idée du projet est de pouvoir prédire, en fonction des images et d’autres sources de données, l’évolution de la maladie au cours du temps. L’imagerie médicale joue un rôle important, non pas unique, mais la prédiction des risques peut être améliorée grâce à elle », explique Olivier Bernard, enseignant-chercheur de l’INSA Lyon, porteur du projet « PROFILE ». Pour cela, l’équipe de recherche s’est appliquée à récolter, en collaboration avec le CHU de Saint-Étienne, un grand nombre d’informations cliniques et des images des patients. L’objectif final ? Développer une intelligence artificielle capable d’intégrer toutes ces données et en faire un modèle prédictif.

Il se lit parfois dans le marc de café… Ou dans l’imagerie médicale. Lire l’avenir de l’état de santé d’un patient atteint de la Covid, c’est un peu l’ambition du projet « PROFILE » mené par un groupe-projet du laboratoire CREATIS. Source d’information complémentaire pour poser un diagnostic médical, l’imagerie pourrait aider à prévoir l’évolution clinique des patients touchés par la Covid. « C’est une maladie qui présente des particularités visibles à travers un scanner, comme des lésions en périphérie des poumons. Des études ont montré des signatures, comme des changements de calibre des vaisseaux de l’arbre vasculaire pulmonaire. L’idée du projet est de pouvoir prédire, en fonction des images et d’autres sources de données, l’évolution de la maladie au cours du temps. L’imagerie médicale joue un rôle important, non pas unique, mais la prédiction des risques peut être améliorée grâce à elle », explique Olivier Bernard, enseignant-chercheur de l’INSA Lyon, porteur du projet « PROFILE ». Pour cela, l’équipe de recherche s’est appliquée à récolter, en collaboration avec le CHU de Saint-Étienne, un grand nombre d’informations cliniques et des images des patients. L’objectif final ? Développer une intelligence artificielle capable d’intégrer toutes ces données et en faire un modèle prédictif.

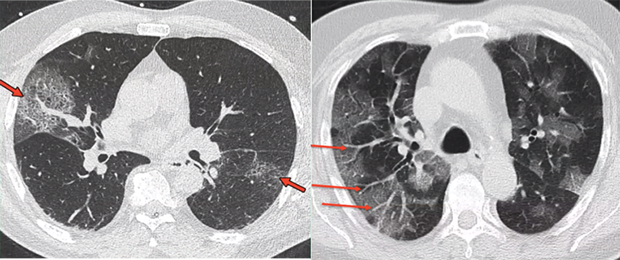

Exemple de signatures caractéristiques de la Covid sur des images

issues de scanner par rayon X - pavage fissure sur l'image de gauche et vaisseaux périphériques dilatées sur l'image de droite

L’intelligence artificielle pour prédire et pronostiquer

Avant de pouvoir faire fonctionner une intelligence artificielle capable de pronostic, un travail de longue haleine a occupé l’équipe pendant près d’un an : la collecte d’informations pour alimenter une base de données qui soit suffisamment complète et prometteuse pour produire de réelles avancées. Les chercheurs et médecins collectent d’ailleurs cette semaine les dernières données nécessaires, celles du 800e patient volontaire. « Travailler avec une IA suppose de constituer une base de données solide. La richesse de notre base se situe dans la pertinence et la complémentarité des informations que nous avons récoltées, en plus de chacune des images. Nous sommes conscients que l’image n’est pas suffisante : la qualité de vie du patient, ses antécédents médicaux et son profil de santé sont des informations à considérer dans notre modèle prédictif. Nous prenons en compte près de 400 champs, en plus des données issues de l’image », ajoute le responsable de l’équipe MYRIAD2.

Croiser les sources d’image

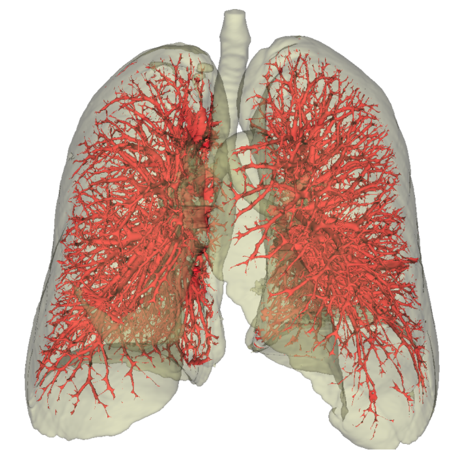

Grâce à des liens forts avec le CHU de Saint-Étienne, les chercheurs du laboratoire CREATIS ont étayé leurs données d’imagerie, avec un protocole particulier auquel les patients volontaires ont accepté de se soumettre. « Aujourd’hui, les scanners à rayons X sont l’une des imageries recommandées pour déterminer l’état des patients atteints de la Covid. Si notre base de données est assez singulière, c’est qu’elle permet d’exploiter différents types de scanner X. En plus d’un scanner classique, si le patient le peut, les médecins doublent les examens avec des acquisitions scanner angiographique en fin d’inspiration et d’expiration. Le scanner classique permet de voir les lésions dans les poumons et localiser les embolies ; l’angiographie permet d’extraire l’arbre vasculaire grâce à des produits de contraste ; et la combinaison des clichés pris en fin d’inspiration et d’expiration permet de caractériser la capacité respiratoire des patients. Toutes ces données prises ensemble renforceront le pouvoir prédictif de notre outil informatique. Chaque détail compte pour un système d’IA efficace », poursuit le chercheur.

Exemple d'un arbre vasculaire pulmonaire extrait à partir d'une acquisition scanner angiographique

Un projet « open science » pour répondre à l’urgence

Aujourd’hui en deuxième phase d’évaluation par l’Agence Nationale de la Recherche pour financer le reste des travaux, le projet peut aussi compter sur l’entièreté de la communauté scientifique. « Nous voulons ce projet le plus ouvert possible. En plus de notre collaboration avec le CNAM et l’Université de Bourgogne pour étendre la base de données, nous avons mis en place une plateforme web collaborative pour permettre à tous les chercheurs publics français qui le souhaitent, de travailler sur le sujet, hors cadre de partenariat de recherche. Ce service, rendu possible par un premier financement national, nous permet d’anonymiser les données personnelles et médicales récoltées avant qu’elles ne soient manipulées. Cela répond à l’un des principaux enjeux éthiques de notre démarche : la protection des données personnelles des patients ayant participé à l’étude ».

Quid de la vaccination ?

Alors que la campagne de vaccination progresse, une question légitime se pose : le projet « PROFILE » a-t-il encore son utilité ? Pour le chercheur du laboratoire CREATIS, cela ne fait aucun doute. « Nous ne sommes jamais à l’abri d’une mutation d’un virus qui pourrait rendre les vaccins inefficaces. Ce sont des mots certainement difficiles à accepter lorsque la société toute entière n’attend qu’une sortie de crise, mais il est envisageable que cette pandémie soit la première d’une longue série. Et au-delà de la crise actuelle, rien n’est jamais perdu en matière de recherche scientifique. Toutes les méthodes que nous développons en imagerie aujourd’hui pourront être utiles pour d’autres pathologies. Ça n’est jamais du temps perdu, mais du temps gagné » conclut Olivier Bernard.

------

1 Centre de Recherche en Acquisition et Traitement de l’Image pour la Santé (INSA Lyon/UCB-Lyon 1/UJM/CNRS/Inserm)

2 MYRIAD: modeling & analysis for medical imaging and diagnosis

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 2 / Épisode 3 - 9 février 2022

Recherche

La mécanique du cœur : quand la valve mitrale déraille

« Boum-boum. Boum-boum ». Il est certainement l’organe le plus symbolique du corps humain : imprimé sur les cartes de Saint-Valentin, dessiné avec les doigts pour dire son amour à sa moitié derrière une vitre ou même, gravé au compas sur une table de classe, la réalité biologique du cœur est pourtant un peu moins tendre. À peine plus grand que la taille d’un poing fermé, il structure une anatomie extrêmement complexe. Parmi les nombreux éléments qui le compose : la valve mitrale qui impose un sens unique à la circulation sanguine et peut se trouver endommagée avec le temps et conduire à une dégradation progressive de la fonction cardiaque.

Daniel Grinberg est chirurgien cardiaque à l’hôpital Louis Pradel de Bron (HCL), et a récemment soutenu une thèse à l’INSA Lyon. En collaboration avec le laboratoires LGEF1, l’hôpital Mount Sinaï à New York, et son équipe hospitalière au CHU de Lyon, il travaille à l’élaboration d’un outil d’aide au chirurgien pour faciliter les chirurgies valvulaires mitrales et les rendre plus efficaces. Immersion au cœur de la machine.

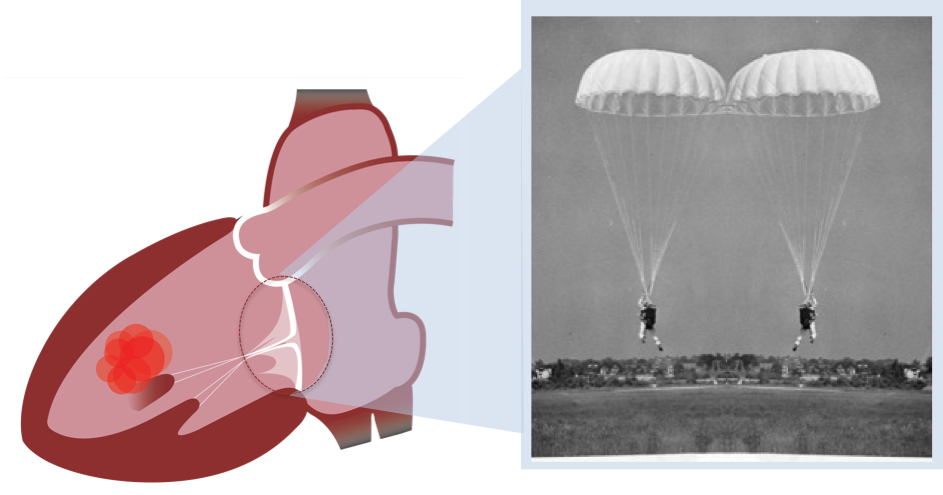

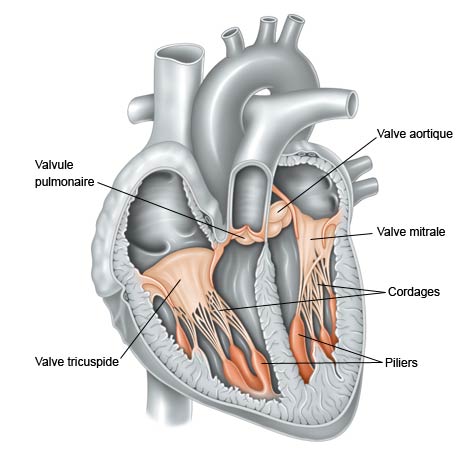

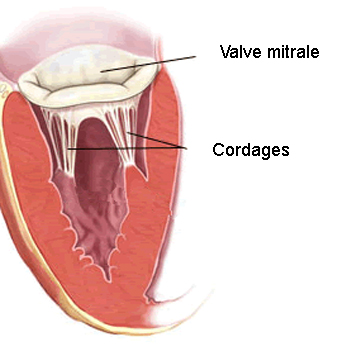

La valve en bandoulière

La valve mitrale est l’une des quatre valves séparant les cavités cardiaques qui composent le cœur. Comme un clapet, elle guide le sang, l’empêchant de revenir en arrière. « La valve mitrale se situe entre l’oreillette gauche et le ventricule gauche. Elle ressemble et fonctionne comme un double parachute : quand le cœur se contracte, le sang s’engouffre dans la voilure et les parachutes se gonflent jusqu’à se toucher. C’est ce contact qui forme le clapet antiretour et assure la circulation sanguine et ce, 2 milliards de fois au cours d’une vie humaine ! Dès lors qu’un élément des parachutes est abimé (la voilure, appelée ici « valvule » ou les fils tracteurs, appelés ici « cordages »), la valve mitrale n’assure plus son rôle et le cœur fatigue. Quand la mécanique ne fonctionne plus, il faut opérer, pour au mieux réparer la valve ou bien la remplacer par une prothèse », explique le docteur Grinberg, du service de chirurgie cardiaque adulte à l’hôpital Louis Pradel.

En France, près de 7000 chirurgies valvulaires mitrales sont réalisées chaque année. En cause de la dégénérescence de cet élément : le temps et l’âge. Plusieurs symptômes peuvent être associés à une mauvaise étanchéité de l’orifice mitral. « En matière d’insuffisance mitrale, il existe des traitements pour diminuer les symptômes, mais seule la chirurgie peut résoudre le fond du problème. Cette chirurgie est difficile car nous ne sommes pas en mesure d’évaluer en direct ce qu’il se passe physiquement dans le coeur pendant une opération. Par exemple, lorsque l’on effectue une réparation, on arrête le cœur : il est mou et vide de sang, alors lorsqu’il est remis en route, il se peut que cette réparation ne fonctionne pas aussi bien qu’elle devrait. Il n’existe pas de système à 100% fiable et certains patients reviennent nous voir des semaines, des mois ou des années après l’intervention pour une récidive de fuite. Nous avons donc cherché à développer des outils permettant d’évaluer les changements physiques survenants pendant la chirurgie, qui pourraient nous aider à éviter les récidives », ajoute le docteur.

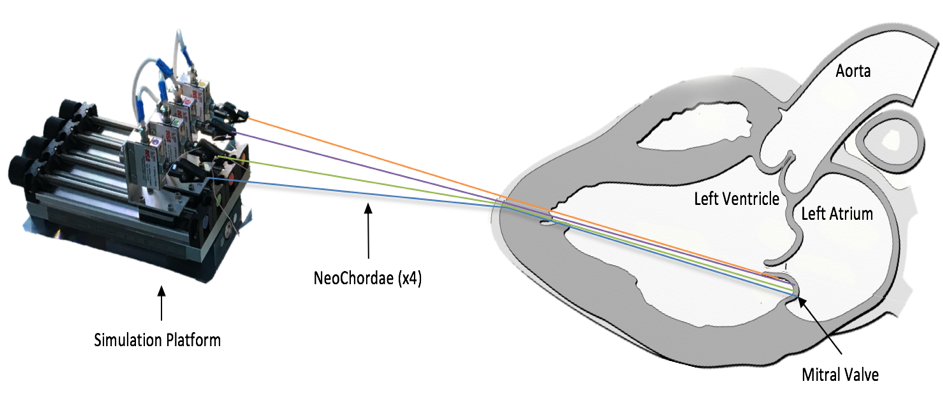

La rencontre avec le laboratoire LGEF : « It’s a crush ! »

En 2015, lorsque le Dr. Daniel Grinberg et le Pf. Jean-François Obadia viennent frapper à la porte des laboratoires de l’INSA Lyon, ils travaillent déjà à remplacer les cordages rompus par des cordages artificiels en Gore Tex, sans même arrêter le cœur grâce au dispositif NeoChord DS1000®️. « C’est entre deux chirurgies et autour de quelques sandwichs que nous avons fait connaissance avec Pierre-Jean Cottinet, enseignant-chercheur à l’INSA Lyon et au LGEF, qui est par la suite devenu mon ami et mon directeur de thèse. Nous avons amené la première problématique : comment mesurer la tension qui s’exerce sur ces cordages artificiels pendant l’opération ? Cette question n’a été que la première d’une longue série », poursuit Daniel.

De fil en aiguille, les médecins et les chercheurs de l’INSA Lyon parviennent à développer un banc d’essai : c’est la première fois qu’il est possible de mesurer chez l’homme, à cœur battant et pendant une opération chirurgicale, la tension exercée sur les cordages mitraux. Le banc d’essai développé, désormais breveté2, a fait l’objet de différentes publications scientifiques et salué par les experts du domaine. Mais les chercheurs et médecins ne s’arrêtent pas là. « Les données récoltées par notre banc d’essai étaient totalement inédites et nous ont permis de mieux comprendre les maladies mitrales et les conséquences de la chirurgie. Mais après ces observations faites, il s’agissait de les comprendre. Nous avons débuté une collaboration avec des laboratoires spécialisés en imagerie médicale et en simulation numérique dont le laboratoire CREATIS3, pour créer et optimiser des modèles de « cœur numérique » et ainsi, essayer de comprendre les facteurs influençant la tension des cordages. Nous sommes encore en train de travailler sur le phénomène à travers un projet ANR intitulé ‘SIMR’. »

Le cœur à l’ouvrage

Parmi les autres paramètres capables d’influencer la qualité de l’étanchéité de la valve mitrale, il y a la coaptation, qui correspond à la force de contact entre les deux parachutes composant la valve. « La coaptation est la force que ces deux valvules ont à se fermer l’une contre l’autre et cette force conditionne l’étanchéité de la valve. C’est le sujet du second outil que nous avons développé et breveté pendant mon travail de thèse au LGEF. Nous voulons que cet outil puisse d’une part nous aider à comprendre les maladies et les conséquences de la chirurgie mitrale, et d’autre part, en faire un appareil qui permette d’assister le chirurgien pendant son intervention », poursuit-il.

Dans le cadre de sa thèse, Daniel Grinberg s’est envolé pour New York, à l’hôpital du Mont Sinaï. « Au sein de cet hôpital, que l’on peut considérer comme le ‘temple’ de la valve mitrale, nous avons réussi à jeter les bases d’une première version de l’outil, avec des tests in-vivo et ex-vivo sur des cœurs de porcs. Depuis mon retour en France, nous avons avancé sur l’amélioration de l’outil qui permet désormais de mesurer les forces de coaptation directement sur un cathéter, pendant des interventions à cœur battant. C’est une vraie avancée pour la chirurgie mini-invasive », se réjouit le médecin.

Aujourd’hui, les nombreux scientifiques engagés dans ces deux projets poursuivent leurs recherches. Grâce à des liens renforcés entre les laboratoires de l’INSA Lyon, les Hospices Civils de Lyon et l’hôpital new yorkais, Daniel Grinberg a bon espoir de voir un appareil apparaître dans les prochaines années. « En tant que médecin, je me dois de garder les pieds sur terre et ne pas vendre de la poudre de perlimpinpin. Il reste encore beaucoup de travail avant de pouvoir fournir aux chirurgiens cardiaques et aux cardiologues, un outil utile, efficace et règlementaire pour rendre les interventions sur les valves mitrales plus sûres. Mais il est certain que les résultats de ces travaux sont déjà prometteurs et inédits dans le domaine de la médecine valvulaire mitrale », conclut-il.

Le développement du banc d’essai de mesure de la tension exercée sur les cordages artificiels au cours des procédures NeoChord®️ avait bénéficié en 2019 du soutien d'INSAVALOR, via un BQI (bonus qualité innovation). Ce dispositif a été un appui à ce projet innovant en permettant de faire la « preuve du concept » pendant un an.

Le développement du banc d’essai de mesure de la tension exercée sur les cordages artificiels au cours des procédures NeoChord®️ avait bénéficié en 2019 du soutien d'INSAVALOR, via un BQI (bonus qualité innovation). Ce dispositif a été un appui à ce projet innovant en permettant de faire la « preuve du concept » pendant un an.

1 LGEF : Laboratoire de Génie Électrique et Ferroélectricité (INSA Lyon)

2 EP18157633 – INSA Lyon/Université Lyon1/Hospices Civils de Lyon – dépôt via la SATT Pulsalys

3 Centre de recherche en Acquisition et Traitement d’Images pour la Santé (INSA Lyon/Lyon1/UJM)

4 L’Agence Nationale de la Recherche finance la recherche publique et la recherche partenariale en France

Recherche

« L’IRM 11,7T va offrir une meilleure compréhension des mécanismes du vivant »

Outil de diagnostic largement éprouvé en milieu hospitalier, l’IRM permet souvent de mettre une image sur des maux. En laboratoire de recherche, c’est un outil d’expérimentation tout aussi indispensable pour l’étude du vivant. Le centre de recherche en acquisition et traitement de l’image pour la santé (CREATIS1), s’est récemment doté d’un appareil de pointe, l’IRM 11,7T. Un outil rare qui vient compléter les autres équipements lyonnais dans le domaine. Interview d’Olivier Beuf, directeur du laboratoire CREATIS.

Cet outil d’IRM semblait très attendu par la communauté des chercheurs de la région. Pour quelles raisons ?

Cet outil d’IRM semblait très attendu par la communauté des chercheurs de la région. Pour quelles raisons ?

Les IRM sont essentielles pour les recherches en laboratoires car ils permettent de faire des observations à différentes échelles. Notre plateforme d’imagerie expérimentale « PILoT » au sein du laboratoire CREATIS vient de se doter d’un outil dont le champ magnétique est assez exceptionnel, soit 11,7 teslas. À titre de comparaison, lorsque l’on vous fait une exploration IRM de la cheville ou du genou à l’hôpital, son champ magnétique est de 1,5 ou 3 teslas. Ce nouvel outil est aussi un équipement qui permettra d’étudier plusieurs noyaux car en règle générale, les IRM observent le proton 1H présent dans la molécule d’eau et principal constituant des tissus du corps. Ce nouvel appareil est capable d’exploiter les propriétés magnétiques des noyaux de carbone 13, phosphore 31 ou sodium 23, ce qui s’avère très utile pour mesurer l’état physiopathologique de petits animaux de manière non-invasive. L’IRM 11,7 T est aussi équipé de sondes refroidies permettant d’abaisser le niveau de « bruit » sur les images, donc de gagner en sensibilité. En somme, d’y voir plus clair !

Cet appareil va-t-il permettre de faire de grandes découvertes ?

En tous cas, nous l’espérons ! C’est un système de pointe qui va permettre de développer des techniques d’imagerie quantitative et d'aller plus loin dans l’analyse des tissus vivants. Nos objectifs sont à la fois ambitieux et très pragmatiques : être capable de diagnostiquer au plus tôt pour prévenir les maladies et contribuer à soigner des pathologies à l'aide de l'imagerie. Pour cela, nous avons besoin de mieux comprendre les aspects du vivant, et l’IRM 11,7T est une avancée incroyable pour l’observation in vivo. L’IRM est non-invasive mais elle permet aujourd’hui d'obtenir des informations anatomiques et de structure qui ne pouvaient pas être visibles avec les appareils à plus faible champ magnétique. Les techniques développées vont contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes physiologiques, d’abord sur les petits animaux qui reproduisent des pathologies de l’homme, puis sur des mécanismes de réparation ou thérapeutiques.

Cet outil va-t-il être mutualisé ?

Il faut savoir qu’il n’y a que quatre équipements IRM de ce type en France, et une trentaine dans le monde. Cette IRM est un nouvel atout pour la recherche lyonnaise et la région Auvergne-Rhône-Alpes. La plateforme a été aménagée sur 800m2 pour accueillir des chercheurs extérieurs. C’est une structure qui contribue à la dynamique transdisciplinaire entre acteurs de l’imagerie et les autres domaines scientifiques : physique, chimie, biologie, médecine et bio-ingénierie. Cet IRM 11,7T pourra bénéficier à tous les chercheurs de la communauté de la recherche académique ou industrielle à réaliser leurs projets pouvant bénéficier de l’imagerie. Cela permettra aux chercheurs de CREATIS de poursuivre leurs travaux de développement de méthodes quantitatives avancées et transférer ces techniques et les expertises associées au bénéfice de tous.

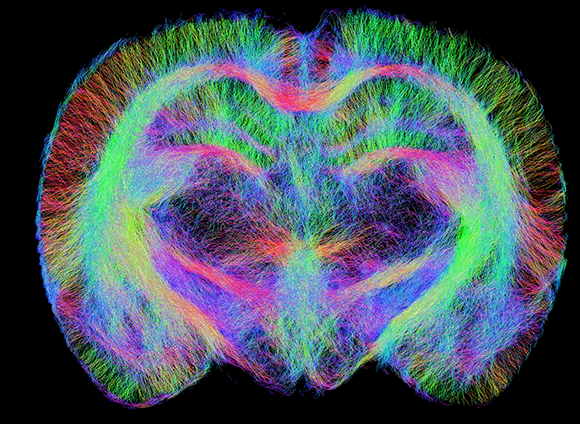

Tractographie des fibres d’un cerveau de rat obtenu ex vivo par IRM de diffusion des molécules d’eau.

Durée d’acquisition d’environ 1h20

Podcasts « Les cœurs audacieux » - Saison 1 / Épisode 3 - 12 mai 2021

Recherche

Quel avenir pour CREATIS, laboratoire spécialisé dans l’acquisition et le traitement de l’image pour la santé ?

Questionner la pertinence du « travailler ensemble » pour mieux envisager l’avenir, c’est tout l’intérêt du séminaire mis en place au laboratoire en cotutelle CREATIS (unité CNRS UMR 5220 – INSERM U1206 – Université Lyon 1 – INSA Lyon - Université Jean Monnet Saint-Etienne). En toile de fond, l’audit du Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) chargé de labelliser la poursuite des activités de recherche du laboratoire pour les cinq ans à venir. Rencontre avec Olivier Beuf, Directeur du laboratoire CREATIS et Sophie Gaillard, ingénieure d’études de la Plateforme d’imagerie PiloT du laboratoire.

Pourquoi ce séminaire ?

Olivier Beuf : Pour pouvoir être labellisé par le HCERES, il faut que l’on travaille tous ensemble sur des thématiques précises. Nous sommes une équipe composée de 200 personnes provenant de divers établissements. Avec les emplois du temps de chacun, cela peut être compliqué de pouvoir mener à bien ce travail primaire avant l’évaluation. Cette année, elle porte sur trois aspects : la qualité des activités et des produits de la recherche, l’organisation et la vie de l’unité de recherche ainsi que le projet scientifique à cinq ans. Un séminaire est donc l’approche favorable à ce travail de groupe.

Sophie Gaillard : Comme pour notre ancien séminaire, nous avons fait appel à une entreprise extérieure, ce qui nous permet de donner la parole à tout le monde sans distinction. Les personnels de CREATIS créent la matière, l’entreprise permet à chaque groupe de suivre un gabarit précis afin d’obtenir des idées résumées et de pacifier les échanges.

O.B. : Les équipes ont fait remonter toutes les informations utiles avant le séminaire. La base de travail était un SWOT (Strenghts, Weeknesses, Opportunities, Treats ou forces, faiblesses opportunités et menaces) que chaque équipe ou service du laboratoire a rempli. Le niveau de bilan était donc très rapide et nous avons pu consacrer la majorité du séminaire à travailler sur les objectifs.

Que ressort-il de ce travail d’équipe après deux jours de séminaire ?

O.B. : Nous avons pu poser le grand domaine scientifique sur lequel CREATIS devait se positionner. Ensuite, nous avons identifié sept thèmes de préoccupation principaux :

- la recherche translationnelle

- l’aspect « intelligence artificielle »

- les relations avec nos partenaires médecins

- l’adéquation entre les compétences et les ressources disponibles

- les forces et motivations ainsi que les moyens et les applications pour l’imagerie multimodale

- l’Open-Science, afin de donner accès aux publications mais également aux données pour permettre la reproductibilité des travaux

- les relations avec les industriels.

Nous avons abouti à une feuille de route avec la préoccupation de poursuivre la co-construction au quotidien.

Que retenez-vous de cette expérience ?

S.G. : D’un point de vue purement personnel, cela permet de découvrir des personnes avec qui on travaille ou non et d’apprendre à les connaître dans un contexte autre que le laboratoire. Grâce à ces initiatives, on peut décadenasser des attitudes ou des positions, certaines personnes qui pouvaient être sceptiques peuvent changer de regard. Les enseignants-chercheurs et les BIATSS doivent vivre et construire ensemble, cela ouvre le champ des possibles.

O.B. : Effectivement, on invite tous les personnels du laboratoire à participer. Par exemple, les jeunes doctorants n’hésitent pas à donner leur avis, habituellement ils ne le feraient peut-être pas et c’est pertinent car ils ont plein d’idées. Dans ce type de processus, chacun a un rôle à jouer. Grâce à ce séminaire, nous avons fait remonter beaucoup de contenu, maintenant que l’on a initié, il faut aller au bout !

▪️ L’identification des grandes questions de Santé pouvant être abordées par l'Imagerie.

▪️ L’identification des verrous théoriques en traitement du signal et des images, en modélisation et en simulation numérique dédiés à l’imagerie du vivant.

CREATIS répond à ces défis par une approche transdisciplinaire reposant sur une organisation matricielle mettant en interaction à travers des projets transversaux ses cinq équipes de recherche appartenant aux sciences et technologies de l’information et de la communication, aux sciences pour l’ingénieur et aux sciences du vivant.

Pages

- « premier

- ‹ précédent

- 1

- 2

- 3

- 4